Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El Ojo del Tiempo

- Sprache: Spanisch

Mejor libro del año según The Wall Street Journal, Smithsonian Magazine, Star Tribune (Minneapolis), The Times (Londres), The Globe and Mail (Toronto) Libro del año sobre la naturaleza según The Times (Londres) Libro destacado del New York Times Seleccionado para el National Book Award en la categoría de No Ficción«Una de las sorpresas editoriales del año: la historia de los cinco años de viaje de un hombre por el Lejano Oriente ruso con el objetivo de preservar la especie de búho más misteriosa del mundo, un relato que cobra vida gracias a una brillante prosa y corre veloz entre el deshielo de los ríos y unos personajes inolvidables». Irish Examiner «Un espectacular ejemplo de la fructífera intersección de las investigaciones científicas, la defensa conservacionista de la vida silvestre y la aventura en la naturaleza salvaje [...]. Un retrato irresistible de una criatura singular».HELLER MCALPIN, The Wall Street Journal«Un relato detallado y emocionante [...] que atraerá al lector a la fascinación de una crónica científica y aventurera». Publishers Weekly «La búsqueda de un grial moderno: este es el relato de los viajes de un hombre por los sobrecogedores parajes de hielo y nieve, de ríos radiactivos, tras las huellas de una rapaz que más bien parece un fantasma... Slaght tiene un inusual don para evocar el asombro ante el mundo natural». HELEN MACDONALD, autora de H de halcón Primorie, remota región boscosa entre Rusia, China y Corea del Norte, es el hogar de una de las aves más raras de la naturaleza, el búho manchú, conocido también como el búho pescador de Blakiston. Un encuentro casual con esta imponente criatura cambió la vida de Jonathan C. Slaght, investigador de vida salvaje y conservacionista. Búhos de los hielos del este es la historia de la incansable búsqueda de Slaght para proteger al escurridizo búho de su extinción. Durante meses, lo perseguirá por los intrincados parajes de su ecosistema, conviviendo con los rusos que afrontan día a día las condiciones extremas de la taiga. Y observará cómo los intereses madereros de Rusia presentan nuevas amenazas para la supervivencia del búho, pues solo la preservación de sus hábitats asegurará el bosque para las generaciones futuras, tanto animales como humanas. Una apasionada reflexión sobre nuestra relación con el mundo natural, una oda a estas majestuosas criaturas y una singular aproximación al enérgico trabajo de un científico de campo decidido a adentrarse en la esencia de la naturaleza salvaje para intentar salvarla.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 585

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: marzo de 2022

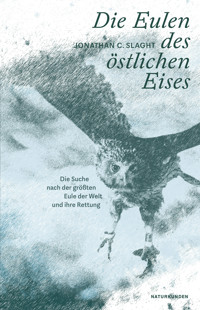

Título original: Owls of the eastern ice: A quest to find and save the world’s largest owl

En cubierta: fotografía de © Ondrej Prosicky/Alamy Stock Photo

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Jonathan C. Slaght, 2020.

Published by arrangement with Farrar, Straus and Giroux, New York

© De la traducción, Julio Hermoso

© Ediciones Siruela, S. A., 2022

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-19207-05-0

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Prólogo

Introducción

PRIMERA PARTE Bautismo de hielo

1. Una aldea llamada Infierno

2. La primera búsqueda

3. La vida en Agzú en invierno

4. La silenciosa violencia de este lugar

5. Río abajo

6. Chepelev

7. Ya viene el agua

8. A lomos de los últimos hielos hacia la costa

9. La aldea de Samarga

10. El Vladímir Goluzenko

SEGUNDA PARTEEl búho manchú del Sijoté-Alín

11. El sonido de algo muy antiguo

12. El nido de un manchú

13. Donde terminan los puntos kilométricos

14. La banalidad de viajar por carretera

15. La crecida

TERCERA PARTECapturas

16. Preparándonos para las capturas

17. Por muy poco

18. El ermitaño

19. Aislados en el Tunsha

20. Búho en mano

21. Silencio de las señales de radio

22. El búho y la paloma

23. Un acto de fe

24. Los peces, una constante

25. Katkov entra en escena

26. La captura en el Serebrianka

27. Unos seres tan perversos como nosotros

28. Katkov en el exilio

29. La monotonía del fracaso

30. Siguiendo a los peces

31. La California del este

32. El condado de Ternei sin filtros

33. La conservación del búho manchú

Epílogo

Agradecimientos

Para Karen

«Lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor era increíble. El viento rugía furioso, partía las ramas de los árboles y se las llevaba volando por los aires [...]. Los pinos tan viejos y enormes se balanceaban de un lado a otro como si fueran simples plantones de tronco fino. Y era imposible ver nada: ni las montañas, ni el cielo, ni el suelo. La ventisca lo había engullido todo [...]. Nos quedamos en silencio, intimidados y encogidos en las tiendas».

VLADÍMIR ARSÉNIEV1, 1921, Por el territorio del Ussuri

Arséniev (1872-1930) fue un explorador, naturalista y autor de numerosos textos que describen el paisaje, la flora y fauna y las gentes de Primorie, en Rusia. Fue uno de los primeros rusos que se aventuraron en los bosques que describimos en este libro.

1 Vladímir Arséniev, Across the Ussuri Kray (publicado en español con el título Por el territorio del Ussuri).Indiana University Press (Bloomington, 2016).

Prólogo

Vi mi primer búho manchú en la provincia rusa de Primorie, un territorio costero con forma de garra que se curva hacia el sur y se clava en la panza del noreste asiático. Se trata de un remoto rincón del mundo no muy lejos del punto donde Rusia, China y Corea del Norte se encuentran en una maraña de alambradas y de cumbres montañosas. En una excursión por aquellos bosques en el año 20002, un compañero y yo espantamos de manera inesperada a un pájaro enorme y aterrorizado. El animal echó a volar con un batir de alas trabajoso, ululó para dejar constancia de su desagrado y se posó un instante en el dosel de ramas desnudas, aproximadamente unos doce metros por encima de nosotros. Aquella mancha alborotada del mismo tono parduzco de las astillas de madera nos lanzaba una cautelosa mirada con el amarillo eléctrico de sus ojos. Lo cierto es que al principio no teníamos muy claro con qué ave nos habíamos tropezado. Estaba claro que era un búho, pero era más grande que cualquier otro que hubiese visto, más o menos del tamaño de un águila, pero de un plumaje más ahuecado, y más corpulento, con unos penachos enormes en las orejas. A contraluz del neblinoso gris del cielo del invierno, tenía casi un aspecto demasiado grande y demasiado cómico para ser un ave de verdad, como si alguien le hubiese pegado deprisa y corriendo unos cuantos puñados de plumas a un osezno y hubiese plantado en aquel árbol al pobre animal perplejo. Tras determinar que éramos una amenaza para ella, la criatura se giró para escapar entre los árboles en una arremetida que, con sus dos metros de envergadura, fue partiendo por el camino la celosía que formaban las ramas. Los fragmentos de corteza desalojada iban cayendo en espiral mientras el búho desaparecía volando de nuestra vista.

En aquel momento, yo llevaba ya cinco años viniendo a Primorie. Había pasado la mayor parte de mi juventud en distintas ciudades, y los paisajes de factura humana dominaban mi visión del mundo. Pero un verano, cuando tenía diecinueve años, cogí un avión desde Moscú3 para acompañar a mi padre en un viaje de trabajo y vi el reflejo del sol en el ondulado mar de una verde e ininterrumpida sucesión de montañas exuberantes y espesas. En las alturas se elevaban llamativos riscos, que descendían en picado en profundos valles, en el interminable paso de unas ondulaciones que no podía dejar de mirar, absorto, kilómetro tras kilómetro. No vi pueblos, ni carreteras, ni gente. Aquello era Primorie, un lugar del que me enamoré hasta la médula.

Después de aquella breve visita inicial, regresé a Primorie para estudiar durante seis meses en mi etapa universitaria, y más adelante pasé allí tres años con el Cuerpo de Paz estadounidense. Al principio solo me dedicaba de manera ocasional a la observación de los pájaros; era una afición que había adquirido en la facultad. Sin embargo, cada viaje al Lejano Oriente ruso iba alimentando mi fascinación por la naturaleza salvaje de Primorie. Fui interesándome y centrándome más en sus aves. En el Cuerpo de Paz trabé amistad con ornitólogos de la zona; eso me ayudó a soltarme con el idioma ruso, y pasaba interminables horas de mi tiempo libre acompañándolos para reconocer el canto de los pájaros y echar una mano en diversos proyectos de investigación. Fue entonces cuando avisté mi primer búho manchú, y me di cuenta de que mi pasatiempo se podía convertir en una profesión.

Me enteré de la existencia del búho manchú —también llamado búho pescador de Blakiston— casi desde que conocí Primorie. Para mí, aquel animal era como un pensamiento tan bello que no me veía capaz de expresarlo en palabras. Me producía el mismo tipo extraordinario de anhelo que ese lugar tan lejano al que uno siempre ha querido ir, pero del que en realidad no sabe mucho. Pensaba en los búhos manchúes y sentía el frescor de las sombras bajo el dosel de las ramas del bosque donde se ocultaban y percibía el olor del musgo adherido a las rocas de la ribera del río.

Tan pronto como aquel búho al que habíamos ahuyentado desapareció de mi vista, repasé las hojas de mi guía de campo que había marcado doblando las esquinas, pero allí no había ninguna especie que pareciese coincidir con aquella ave. El manchú pintado en sus páginas me recordaba más bien a un cubo de basura con cara de pocos amigos y no a aquel duende travieso, desafiante y desmadejado que acabábamos de ver, ni tampoco encajaba con el búho pescador de mi imaginación. Aun así, no tuve que esperar demasiado para enterarme de qué especie habíamos visto: lo había fotografiado. Las imágenes con escasa definición de mis instantáneas terminaron cayendo en manos de un ornitólogo de Vladivostok llamado Serguéi Surmach, la única persona de la región que trabajaba con búhos pescadores. Resultó que ningún científico4 había visto un búho manchú tan al sur en un centenar de años, y mis fotografías eran la prueba de que aquella especie tan única y esquiva no se había extinguido.

2 «En una excursión por aquellos bosques en el año 2000»: mi compañero era Jacob McCarthy, también miembro voluntario del Cuerpo de Paz y, ahora, maestro de escuela en Maine.

3 «cogí un avión desde Moscú»: en aquella época, mi padre (Dale Vernon Slaght) ocupaba el puesto de consejero de la Cámara de Comercio estadounidense (una rama del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos). Lo destinaron en la Embajada estadounidense en Moscú entre 1992 y 1995.

4 «Resultó que ningún científico»: Aleksansdr Cherskiy, «Colección ornitológica del Museo para el Estudio del Territorio del Amurski en Vladivostok», Zapisi O-va Izucheniya Amurskogo Kraya 14 (1915), 143-276. En ruso.

Introducción

Tras concluir el proyecto del máster de Ciencias5 de la Universidad de Minesota en 2005 —en el que estudiaba el impacto de la industria maderera sobre las aves cantoras de Primorie—, comencé a darle serias vueltas a la cabeza en busca de una temática para mi tesis doctoral en aquella misma región. Me interesaba algo que tuviese un amplio impacto en la conservación, y no tardé en reducir la lista de especies candidatas a la grulla monje y el búho manchú, las dos especies de ave menos estudiadas y más carismáticas de la provincia. Me atraía más el manchú, pero apenas había información sobre él, y me preocupaba que no hubiera demasiados ejemplares para su estudio. En aquella época de mis deliberaciones, dio la casualidad de que pasé unos días de excursión atravesando una ciénaga de alerces, un paisaje abierto de humedales con unos árboles larguiruchos y uniformemente espaciados sobre una olorosa alfombra de tés del labrador. Al principio, el paraje me pareció maravilloso, pero, pasado un rato, sin un solo cobijo donde guarecerse del sol, con dolor de cabeza por el opresivo aroma de los tés del labrador y lleno de picaduras de las nubes de insectos que descendían sobre mí, ya había tenido más que suficiente. Entonces caí en la cuenta de que ese era el hábitat de la grulla monje. El búho manchú podría ser un animal esquivo, y a lo mejor me la jugaba al dedicarle tiempo y energías, pero al menos no tendría que pasarme los cinco años siguientes pateándome las ciénagas de alerces a trancas y barrancas. Me decidí por el búho manchú.

Dada su reputación de criatura vigorosa en un entorno inhóspito, el manchú es un símbolo de la vida salvaje de Primorie casi tanto como lo es el tigre del Amur (también llamado «siberiano»). Aunque estas dos especies comparten los mismos bosques y ambas se encuentran en peligro de extinción, es mucho menos lo que se conoce sobre la vida de los plumíferos devoradores de salmón. Hasta 1971 no se descubrió un nido de búho manchú6, y, llegados los años ochenta, se pensaba que ya no quedaban más de trescientas o cuatrocientas parejas de la especie en todo el país7. Su futuro generaba una gran preocupación. Era muy poco lo que se sabía de los manchúes, más allá del hecho de que parecían necesitar árboles grandes para anidar y ríos con abundantes peces en los que alimentarse.

Al otro lado del mar, en Japón8, apenas a unos cientos de kilómetros hacia el este, los manchúes se habían reducido de cerca de quinientas parejas a finales del siglo XIX a menos de un centenar a comienzos de los años ochenta del siglo XX. Esta población asediada perdió el hábitat donde anidaba a manos de la industria maderera, y también su fuente de alimento cuando la construcción de presas río abajo bloqueó el remonte migratorio de los salmones. En Primorie, el búho manchú se había librado de correr un destino similar gracias a la inercia de la era soviética, la falta de infraestructuras y una baja densidad de población humana, pero el libre mercado que emergió en los noventa generó riqueza, corrupción y una intensa codicia que ponía sus miras en los recursos naturales intactos del norte de Primorie, una zona considerada como el reducto mundial de nuestro búho.

En Rusia, el manchú se hallaba en una situación vulnerable. Para una especie de una densidad y un ritmo reproductivo ya de por sí bajos, cualquier perturbación a gran escala o de forma sostenida de los recursos naturales que necesita podría suponer una caída poblacional en picado como la que se vivió en Japón, y la pérdida de una de las especies de aves más misteriosas e icónicas de Rusia. La legislación rusa protegía el búho manchú y otras especies en peligro de extinción9 —era ilegal cazarlos o destruir su hábitat—, pero, sin conocer sus necesidades específicas, resultaba imposible desarrollar un plan de conservación que fuese viable. No existía un planteamiento de este tipo para el manchú10, y, hacia finales de los años noventa, los bosques de Primorie que antes eran inaccesibles se estaban convirtiendo paulatinamente en lugares de extracción de recursos. Cada vez era más acuciante la necesidad de una estrategia seria de conservación del búho manchú.

No es lo mismo la conservación que la protección. De haber querido proteger el búho manchú, no me habría hecho falta ninguna investigación: podría haberme dedicado a presionar al Gobierno para lograr que se prohibiese tanto la pesca como la actividad maderera en Primorie. Esta medida tan amplia habría protegido la especie al eliminar cuanto amenaza su supervivencia; sin embargo, aparte de ser poco realista, tal decisión habría pasado por alto a los dos millones de personas que viven en la provincia, una porción de las cuales dependen de la industria maderera y de la pesca como medio de vida. En Primorie, las necesidades del búho manchú y las del ser humano se entrelazan de manera inextricable; hace siglos que ambos dependen de los mismos recursos. Antes de que los rusos llegaran y empezaran a echar sus redes en los ríos y a talar árboles para construir y para comerciar, los propios pueblos manchúes e indígenas ya hacían lo mismo. Los udegué y los nanái11 bordaban bonitas prendas con pieles de salmón y fabricaban barcas a base de vaciar troncos de árboles inmensos. La dependencia del búho manchú de estos recursos se ha mantenido en unos niveles modestos a lo largo del tiempo; las que han aumentado son las necesidades humanas. Mi objetivo era devolver cierto equilibrio a esta relación para conservar los recursos naturales necesarios, y la investigación científica era el único modo de obtener las soluciones que me hacían falta.

A finales de 2005, acordé una reunión con Serguéi Surmach en su despacho de Vladivostok. Era un hombre de complexión atlética, de ojos pequeños y mirada amable, coronada por una mata de cabellos rebeldes; me cayó bien de inmediato. Se había labrado una reputación de persona colaboradora, así que esperaba que se mostrara abierto a mi propuesta de trabajar juntos. Le expliqué que tenía interés en estudiar el búho manchú para doctorarme por la Universidad de Minesota, y él me contó lo que sabía sobre estas aves. Nos fuimos emocionando más y más según comentábamos nuestras ideas, y enseguida acordamos que trabajaríamos codo con codo: aprenderíamos tanto como fuera posible sobre la vida secreta del manchú y, con esa información en mano, elaboraríamos un plan realista de conservación para protegerlos. El interrogante primordial de nuestra investigación era de una simpleza engañosa: ¿cuáles eran las características del paisaje que necesitaba el manchú para sobrevivir? Ya contábamos con una idea general12 —árboles grandes y montones de pescado—, pero tuvimos que dedicar años para llegar a conocer los detalles. Más allá de las observaciones anecdóticas de los naturalistas del pasado, en gran medida partíamos de cero.

Surmach era un biólogo de campo experimentado. Disponía del equipamiento necesario para expediciones prolongadas en la remota Primorie: un enorme camión todoterreno GAZ-66 con un habitáculo en la parte de atrás hecho por encargo y calefactado con una estufa de leña, varias motos de nieve y un pequeño equipo de ayudantes de campo entrenados para localizar búhos manchúes. Para nuestro primer proyecto juntos, acordamos que Surmach y su equipo cargarían con la mayor parte de la logística y el personal dentro del país; yo introduciría metodologías contemporáneas y aseguraría el grueso de la financiación solicitando becas de investigación. Dividimos el estudio en tres fases. La primera sería de entrenamiento, que duraría de dos a tres semanas, seguida de la de identificación de una población de búhos para su estudio, que duraría unos dos meses. La última fase consistió en las capturas de las aves y la recolección de datos, y duraría cuatro años.

Estaba entusiasmado13: aquello no era una conservación retroactiva de emergencia en la que unos investigadores mal financiados y superestresados luchaban a brazo partido para evitar extinciones en parajes donde los daños ecológicos ya se habían producido. Primorie seguía en gran medida intacta. Allí los intereses comerciales no se habían hecho aún con el control. Aunque nos centrábamos en una especie en peligro —el búho manchú—, nuestras recomendaciones para una gestión óptima del paisaje podrían ayudar a salvaguardar el ecosistema entero.

El invierno era el mejor momento para localizar a estos búhos —en febrero se les oía más y dejaban huellas en la nieve de las orillas del río—, pero también era la época más ajetreada del año para Surmach. Su organización no gubernamental había recibido la concesión de un contrato plurianual para monitorizar las poblaciones de aves en la isla de Sajalín, y él tenía que pasar los meses de invierno negociando la logística para ese trabajo. En consecuencia, aunque trataba con Surmach con regularidad, él siempre enviaba como su representante a Serguéi Avdeyuk, su viejo amigo y experto en los bosques. Avdeyuk llevaba desde mediados de los noventa trabajando estrechamente con Surmach en el campo de los manchúes.

La primera fase era una expedición a la cuenca del río Samarga, la zona más septentrional de Primorie. Allí aprendería a buscar los búhos. La cuenca del Samarga era un lugar único14 —la última cuenca hidrográfica sin una sola carretera en toda la provincia—, pero la industria maderera se acercaba cada vez más. En el año 2000, un consejo de los indígenas udegué15 reunido en Agzú —una de las dos únicas poblaciones en los 7.280 kilómetros cuadrados de la cuenca del Samarga— decidió abrir sus tierras a la tala de árboles: se construirían carreteras y la industria atraería la creación de puestos de trabajo, pero la combinación de un mayor acceso y de una mayor afluencia de gente degradaría el paisaje a base de caza furtiva, fogatas campestres y demás. El búho manchú y el tigre solo eran dos de las numerosas especies que con toda probabilidad iban a sufrir las consecuencias. En 2005, la industria maderera, consciente de las airadas protestas que este acuerdo había provocado en las comunidades locales y entre los científicos de la región, hizo una serie de concesiones sin precedente. Lo primero y fundamental era que los métodos de la tala se basarían en criterios científicos. El trazado de la carretera principal se haría por la zona alta del valle del río en lugar de pasar cerca de un cauce ecológicamente sensible como en el caso de la mayoría de las carreteras de Primorie, y ciertas áreas de alto valor de conservación se verían exentas de la tala. Surmach formaba parte del grupo de científicos encargados de las evaluaciones medioambientales de la cuenca antes de que se hicieran las carreteras. Su equipo de campo, encabezado por Avdeyuk, tenía la función de identificar los territorios del búho manchú a lo largo del río Samarga, unas zonas que quedarían excluidas de la tala por completo.

Al unirme a esta expedición, ayudaría a proteger a los manchúes del Samarga y además obtendría una importante experiencia en el arte de localizarlos. Se trataba de una habilidad que iba a poner en práctica en la segunda parte del proyecto: identificar una población de estudio de estas aves. Surmach y Avdeyuk habían confeccionado una lista de lugares de los bosques más accesibles de Primorie donde los habían oído ulular e incluso conocían la situación de algunos árboles en los que anidaban. Aquello significaba que disponíamos de un emplazamiento donde concentrar nuestras búsquedas preliminares, y Avdeyuk y yo podríamos pasar unos meses visitando aquellos lugares y otros más dentro de un área de unos veinte mil kilómetros cuadrados a lo largo de gran parte de la costa de Primorie. Localizaríamos algunos búhos, y al año siguiente regresaríamos para iniciar la tercera, última y más larga etapa del proyecto: las capturas. Colocaríamos unos transmisores discretos, como una mochila, a la mayor cantidad posible de búhos y así monitorizaríamos sus movimientos y registraríamos adónde iban durante un periodo de cuatro años. Estos datos nos dirían con exactitud qué partes del paisaje eran las más importantes para la supervivencia del búho manchú, y podríamos utilizar estos datos con miras al desarrollo de un plan de conservación para protegerlo.

¿Cuán difícil podría resultar?

5 «Tras concluir el proyecto del máster de Ciencias»: Jonathan Slaght, «Influence of Selective Logging on Avian Density, Abundance, and Diversity in Korean Pine Forests of the Russian Far East», tesis del máster de Ciencias de la Universidad de Minesota, 2005.

6 «Hasta 1971 no se descubrió un nido de búho manchú»: lo encontró Yuriy Pukinskiy a lo largo del río Bikin, en Primorie.

7 «en todo el país»: V. I. Pererva, «El búho pescador de Blakiston», en El libro rojo de la URSS: Especies raras de animales y plantas en peligro de extinción, editado por A. M. Borodin, A. G. Bannikov y V. Y. Sokolov. Lesnaya Promyshlenost (Moscú, 1984), 159-160. En ruso.

8 «Al otro lado del mar, en Japón»: Mark Brazil y Sumio Yamamoto, «The Status and Distribution of Owls in Japan», en Raptors in the Modern World: Proceedings of the III World Conference on Birds of Prey and Owls, editado por B. Meyburg y R. Chancellor. WWGBP (Berlín, 1989), 389-401.

9 «La legislación rusa protegía el búho manchú y otras especies en peligro de extinción»: sobre el tigre del Amur, véase Dale Miquelle, Troy Merrill, Yuri Dunishenko, Evgeniy Smirnov, Howard Quigley, Dmitriy Pikunov y Maurice Hornocker, «A Habitat Protection Plan for the Amur Tiger: Developing Political and Ecological Criteria for a Viable Land-Use Plan», en Riding the Tiger: Tiger Conservation in Human-Dominated Landscapes, editado por John Seidensticker, Sarah Christie y Peter Jackson. Cambridge University Press (Nueva York, 1999), 273-289.

10 «No existía un planteamiento de este tipo para el manchú»: Morgan Erickson-Davis, «Timber Company Says It Will Destroy Logging Roads to Protect Tigers», Mongabay, 29 de julio de 2015, news.mongabay.com/2015/07/mrn-gfrn-morgan-timber-company-says-it-will-destroy-logging-roads-to-protect-tigers.

11 «Los udegué y los nanái»: V. R. Chepeliev, «Medios tradicionales de transporte por vías acuáticas entre los pueblos aborígenes de la región del bajo Amur y Sajalín», Izucheniye Pamyatnikov Morskoi Arkheologiy 5 (2004), 141-161. En ruso.

12 20. «Ya contábamos con una idea general»: principalmente por las investigaciones de Yevgeniy Spangenberg en los años cuarenta y las de Yuriy Pukinskiy en los setenta.

13 «Estaba entusiasmado»: véase Michael Soulé, «Conservation: Tactics for a Constant Crisis», Science 253 (1991), 744-750.

14 «La cuenca del Samarga era un lugar único»: véase un relato detallado sobre la cuenca del río Samarga y el conflicto maderero en la zona en Josh Newell, The Russian Far East: A Reference Guide for Conservation and Development. Daniel and Daniel Publishers (McKinleyville, 2004).

15 «En el año 2000, un consejo de los indígenas udegué»: Anatoliy Semenchenko, «Samarga River Watershed Rapid Assessment Report», Wild Salmon Center (2003). sakhtaimen.ru/userfiles/Library/Reports/semen chenko._2004._samarga_rapid_assessment.compressed.pdf.

PRIMERA PARTEBautismo de hielo

1 UnaaldeallamadaInfierno

El helicóptero llegaba tarde. Me encontraba en el pueblo costero de Ternei en marzo de 2006, trescientos kilómetros al norte del lugar donde había visto mi primer búho pescador, maldiciendo el temporal de nieve que había dejado en tierra al helicóptero e impaciente por llegar a Agzú, en la cuenca del río Samarga. Con unos tres mil habitantes, Ternei era el enclave humano de un tamaño digno de mención más septentrional de toda la provincia: la población de las aldeas más lejanas, como Agzú, ascendía a tan solo unos centenares o, en algunos casos, incluso solo a varias decenas de habitantes.

Llevaba más de una semana esperando en este asentamiento rústico de casas bajas que se calentaban a base de quemar leña. En el aeropuerto, un Mil Mi-8 de la época soviética aguardaba inmóvil en el exterior de la única sala que servía de terminal, con el azul y el gris metálico del fuselaje empañado por la escarcha bajo un viento y una nieve que hacían estragos. Ya estaba acostumbrado a esperar en Ternei: nunca había volado en aquel helicóptero, pero los autobuses a Vladivostok —a quince horas del pueblo hacia el sur— salían dos veces a la semana y no siempre eran puntuales o estaban en condiciones desde el punto de vista mecánico para echarse a la carretera. Por entonces llevaba ya más de una década viajando a Primorie o viviendo allí; en aquel lugar, la espera formaba parte de la vida.

Transcurrida una semana, los pilotos por fin recibieron el permiso de vuelo. Dale Miquelle, un investigador del tigre del Amur que trabajaba en Ternei, me entregó un sobre con quinientos dólares cuando me marchaba al aeropuerto. Un préstamo —me dijo— por si me hacía falta para salir de algún lío allá arriba. Él sí había estado en Agzú; yo no: Dale ya sabía dónde me iba a meter. Conseguí que alguien me llevase a las afueras del pueblo y hasta el aeródromo, un claro artificial en medio de aquel bosque fluvial primario. El valle del río Serebrianka tenía una anchura de kilómetro y medio en aquel punto, enmarcado entre las montañas bajas de la cordillera del Sijoté-Alín y a tan solo unos kilómetros de la desembocadura del río y del mar del Japón.

Después de recoger mi billete en el mostrador, me fundí con la inquieta muchedumbre de mujeres mayores, niños y cazadores tanto lugareños como de la ciudad, todos los cuales esperaban fuera para subir a bordo, protegidos con gruesos abrigos de paño y con maletas aferradas. Los temporales no solían prolongarse tanto, y muchos de nosotros nos habíamos quedado tirados en el atasco de pasajeros que se había generado.

Aquel grupo estaba compuesto por unas veinte personas, y en el helicóptero podían entrar hasta veinticuatro siempre que no transportara mercancías. Observamos preocupados cómo un hombre de uniforme azul amontonaba, una sobre otra, cajas de suministros junto al helicóptero mientras que otro con el mismo atuendo las iba cargando en el aparato. En el grupo comenzábamos a sospechar que habían vendido más billetes de la cuenta —las cajas y suministros que estaban cargando ocupaban un valioso espacio— y todo el mundo estaba decidido por igual a meterse a presión por aquella portezuela metálica. Si no conseguía subirme a aquel helicóptero, lo más probable era que el equipo de Surmach, que me esperaba en Agzú desde hacía ocho días, continuara el viaje sin mí. Me coloqué detrás de una señora mayor y corpulenta: la experiencia me había enseñado que la mejor manera de asegurarse un asiento en el autobús era ir detrás de alguien así —una técnica no muy distinta de la de seguir a una ambulancia entre el tráfico— y di por sentado que aquella regla también funcionaría con los helicópteros.

Nos dieron luz verde de un modo casi inaudible, y arrancamos todos como una riada. Logré hacerme un hueco para llegar al helicóptero, subir la escalerilla y pasar por encima de las cajas de patatas, de vodka y de otros productos esenciales de la vida rural rusa. Mi ambulancia se movió como cabía esperar, y yo la seguí hacia la parte de atrás, donde un ojo de buey facilitaba la vista del exterior y había algo de espacio para las piernas. Aún pude conservar la vista por el ventanuco a medida que la carga del pasaje iba aumentando hasta que alcanzó una cuantía probablemente peligrosa, aunque perdí la mayor parte del espacio para las piernas por culpa de un saco gigante de algo que me pareció harina; acabé plantándole los pies encima. El espacio finito quedó completo a gusto de la tripulación, y los rotores comenzaron a girar, con languidez al principio, y luego con un vigor creciente hasta que su furia exigía toda tu atención. El Mi-8 se elevó entre bandazos, sobrevoló Ternei con un martilleo a baja altura y viró a la izquierda unos cientos de metros sobre el mar del Japón para seguir de cerca el extremo oriental del norte de Eurasia.

Bajo nuestro helicóptero, la costa era una franja de playa de piedrecillas encajada a regañadientes entre el Sijoté-Alín y el mar del Japón. Aquí, la cordillera quedaba cortada casi a media montaña; pendientes colmadas de larguiruchos robles de Mongolia daban paso de sopetón a unas paredes verticales, algunas de ellas con una altura de unos treinta pisos, de un color gris uniforme, con algún que otro parche terroso y vegetación allí suspendida o las manchas blanquecinas que delataban el nido de alguna rapaz o un cuervo en alguna de las grietas. En lo alto, los robles desnudos eran más viejos de lo que aparentaban. El entorno tan duro en el que vivían —el frío, el viento y un periodo vegetativo que pasaban en gran medida envueltos en la neblina costera— los dejaba retorcidos y finos, raquíticos. Abajo del todo, un invierno entero del romper de las olas había dejado una gruesa capa de hielo sobre cualquier roca donde pudiese llegar la bruma marina.

El Mi-8 inició el descenso unas tres horas después de haber salido de Ternei, reluciente bajo el sol entre los remolinos de la nieve que levantaba, y vi un grupo disperso de motos de nieve concentradas alrededor del aeropuerto de Agzú, que no era más que una casucha en un claro. Mientras desembarcaba el pasaje, la tripulación se dedicó a descargar las mercancías e ir haciendo sitio para el vuelo de regreso.

Un muchacho udegué de unos catorce años se acercó a mí con cara seria y la mayor parte de los cabellos negros oculta bajo un gorro de piel de conejo. Yo llamaba la atención (estaba, a todas luces, fuera de lugar). Con barba a mis veintiocho años, saltaba a la vista que no era de allí: en esa época los dictados de la moda llevaban a los rusos de mi edad perfectamente afeitados casi por norma, y mi abrigo rojo inflado destacaba entre los tonos negros y grises apagados que lucían los rusos. El chico sentía curiosidad por saber qué interés tenía yo en Agzú.

—¿Has oído hablar de los búhos manchúes? —le respondí en ruso, el único idioma que iba a hablar durante la expedición y en general a lo largo de mis trabajos con estas aves.

—Búhos manchúes, ¿te refieres al pájaro? —contestó el chico.

—He venido a buscar búhos manchúes.

—Estás buscando pájaros —respondió de plano y con un deje de perplejidad, como si estuviera dudando si me había entendido bien.

Me preguntó si conocía a alguien en Agzú, y le dije que no. Arqueó las cejas y me preguntó si venía alguien a recogerme. Le dije que eso esperaba yo. Bajó las cejas al fruncir el ceño, me garabateó su nombre en el margen de un trozo de papel de periódico y me sostuvo la mirada mientras me lo ofrecía.

—Agzú no es el típico lugar al que uno viene sin más ni más —me dijo—. Si necesitas que te hagan un hueco en algún sitio para dormir, o si te hace falta ayuda, pregunta por mí en el pueblo.

Igual que los robles en la línea costera, ese chico era producto de aquel entorno tan duro, y su juventud ocultaba su experiencia. Yo no sabía mucho sobre Agzú, pero sí sabía que podía ser un sitio problemático: el invierno anterior, al meteorólogo destinado aquí —un ruso (pero aun así un extraño en la aldea) que era hijo de alguien a quien yo había conocido en Ternei— le dieron una paliza y lo dejaron inconsciente en la nieve, donde murió congelado. Nunca se identificó públicamente a su asesino: en un pueblo tan pequeño y tan unido como Agzú, lo más probable era que todo el mundo supiese quién lo había hecho, pero nadie dijo una sola palabra a los investigadores de la policía. El castigo, en caso de haberlo y fuera el que fuese, se habría impuesto de puertas adentro.

Enseguida vi que Serguéi Avdeyuk se abría paso entre la gente: el líder de nuestro equipo de campo había venido a buscarme en una moto de nieve. De inmediato nos reconocimos uno al otro por lo llamativo de nuestros gruesos abrigos plumas, pero nadie tomaría a Serguéi por un extranjero: no con el pelo tan corto, con el eterno cigarrillo enganchado en esa hilera de dientes superiores de oro, y el aire de pavoneo de quien está a sus anchas y en su elemento. Medía más o menos lo mismo que yo —metro ochenta y tres—, y tenía el rostro cuadrado, bronceado y oscurecido por una barba de un par de días, y gafas tintadas para protegerse los ojos del cegador reflejo del sol en la nieve. Aunque la expedición a Samarga era la primera fase de un proyecto que yo mismo había concebido con Surmach, no cabía la menor duda de que Avdeyuk era el líder aquí. Tenía experiencia tanto con los búhos como con las expediciones de reconocimiento por la espesura de los bosques, y estaba dispuesto a someterme a su criterio durante todo el viaje. Unas semanas atrás, Avdeyuk y otros dos miembros del equipo habían conseguido que los llevasen hasta la cuenca del Samarga en un barco maderero desde la localidad portuaria de Plastun, a unos 350 kilómetros al sur. Subieron a bordo consigo un par de motos de nieve, unos trineos cargados de material y que ellos mismos habían hecho, y varios barriles de gasolina de reserva. Desde la costa, ascendieron rápidamente hasta el curso alto del río, a más de un centenar de kilómetros de distancia, y fueron dejando pequeños alijos de provisiones y combustible por el camino; luego se dieron media vuelta y regresaron hacia la costa conforme al plan trazado. Se habían detenido en Agzú para recogerme y pensaban quedarse tan solo un día o dos, pero habían terminado esperando a que el temporal se despejara, igual que yo.

Además de ser el asentamiento humano más septentrional de Primorie, Agzú es el más aislado. Situada a orillas de uno de los afluentes del río Samarga, esta aldea de unos ciento cincuenta habitantes —la mayoría udegué— es un regreso al pasado. En la época soviética, el pueblo era el núcleo de la actividad relacionada con la caza, y los habitantes locales eran cazadores profesionales a sueldo del Estado. Los helicópteros llegaban volando para recoger las pieles y la carne a cambio de dinero en metálico. Con el hundimiento de la Unión Soviética en 1991, esta industria no tardó mucho en seguir los mismos pasos. Dejaron de llegar los helicópteros, y la rápida inflación que siguió a la caída del régimen dejó a estos cazadores aferrados a unos fardos de rublos soviéticos sin valor alguno. Los que deseaban marcharse no podían; simplemente, carecían de los recursos para hacerlo. Sin otra alternativa, regresaron a la caza de subsistencia. Hasta cierto punto, el comercio en Agzú había retornado al sistema del trueque: la carne fresca se podía cambiar en la tienda del pueblo por las provisiones que llegaban por vía aérea desde Ternei.

Hasta hacía relativamente poco tiempo, los udegué de la cuenca del Samarga habían vivido en campamentos dispersos a lo largo del río, pero en los años treinta del siglo XX, las colectivizaciones soviéticas provocaron la destrucción de estos campamentos y la concentración de los udegué en cuatro aldeas. La mayoría acabó en Agzú. La indefensión y la angustia16 de un pueblo obligado a la colectivización se reflejan en el nombre de la aldea: Agzú podría derivarse del término udegué Ogzo,que significa «infierno».

Serguéi desvió la moto de nieve de la concurrida senda que atravesaba el pueblo y aparcó delante de una de las cabañas, desocupada en aquel momento, ya que su dueño se encontraba en el bosque en una larga salida de caza. Nos habían dado permiso para quedarnos allí. Igual que el resto de las viviendas de Agzú, era del estilo ruso tradicional: una estructura de madera de una sola planta con los hastiales de un tejado a dos aguas y marcos anchos y recargados alrededor de las ventanas de cristal doble. Dos hombres que descargaban suministros delante de la cabaña hicieron una pausa para saludarnos. Por sus atuendos modernos con botas de nieve y petos bien protegidos, era evidente que se trataba del resto de nuestro equipo. Serguéi se encendió otro pitillo y nos presentó. El primer hombre era Tolia Rizhov: bajo, fornido y de piel morena, con un rostro redondo y realzado por un denso bigote y una mirada amable. Tolia era fotógrafo y operador de cámara; casi no había filmaciones de búhos manchúes en Rusia y, si veíamos alguno, Surmach quería pruebas. El segundo individuo era Shurik Popov: de corta estatura y porte atlético, con el pelo castaño y corto como Serguéi y un rostro alargado, bronceado por las semanas en el campo y salpicado de los mechones ralos de alguien a quien no termina de salirle la barba completa. En el grupo, Shurik era el hombre para todo: cuando había que hacer algo, ya fuese trepar a pulso a un árbol en descomposición para investigar un posible nido de búho o abrir y limpiar una docena de piezas de pescado para la cena, Shurik lo hacía sin protestar y en un visto y no visto.

Tras despejar la nieve suficiente para poder abrir la verja, entramos en el patio y después en la casa. Atravesé un vestíbulo pequeño y oscuro y abrí la puerta de la primera estancia, que era la cocina. Inhalé el aire gélido y viciado: habían dejado la casa cerrada y sin calefacción en el interior desde que su propietario se marchó al bosque, y el frío apenas era capaz de tapar el pestazo al humo de la leña y de los cigarrillos de la estancia. En el suelo, un mar de fragmentos de escayola de los desconchones de las paredes se mezclaba con colillas aplastadas y con bolsas de té desechadas alrededor del hogar de leña.

Atravesé la cocina y la primera de dos habitaciones secundarias y entré en la última. Unas sábanas estampadas y mugrientas que colgaban desmadejadas de los marcos de las puertas separaban unas habitaciones de otras. Había tanto yeso en el suelo de la del fondo que iba crujiendo a cada paso que dabas, y, pegados en la pared, debajo de una ventana, advertí unos pequeños pedazos de lo que parecía carne congelada con algo de pelaje.

Serguéi trajo un cargamento de leña del cobertizo y encendió la estufa, no sin antes asegurarse de haber generado una corriente de aire con papel de periódico, ya que el frío del interior y el relativo calor del exterior habían provocado un tapón de presión en la chimenea. Si encendía el fuego demasiado rápido, la chimenea no tiraría, y la sala se llenaría de humo. Aquí, como en la mayoría de las cabañas del Lejano Oriente ruso, el hogar estaba hecho de ladrillo y tenía una tapa superior de hierro grueso donde uno podía poner una sartén para cocinar algo o una cazuela para hervir agua. Se hallaba en un rincón de la cocina, integrado en la pared de tal forma que el humo caliente recorría una red de serpentines en el ladrillo antes de escapar por la chimenea. Este estilo, conocido como Russkaya pechka («estufa rusa», literalmente), permite que la pared de ladrillo retenga el calor mucho tiempo después de que el fuego se haya apagado, y así se calientan la cocina y la habitación más apartada. La dejadez de nuestro misterioso anfitrión se hacía extensiva a la estufa: a pesar de los primorosos esfuerzos de Serguéi, el humo se filtraba por las innumerables grietas y teñía de un tono ceniciento el aire del interior.

Con todas nuestras pertenencias ya dentro o en el vestíbulo, Serguéi y yo nos sentamos ante los mapas del río Samarga para hablar de la estrategia. Me mostró dónde habían reconocido ya su equipo y él los primeros cincuenta kilómetros del cauce principal y algunos de sus afluentes en busca de nuestros búhos. Habían descubierto unas diez parejas territoriales17, una densidad de población muy elevada para esta especie, me dijo. Aún teníamos que cubrir los últimos sesenta y cinco kilómetros hasta la aldea de Samarga. Ya estábamos a finales de marzo, y los días que habíamos perdido por las condiciones meteorológicas habían limitado nuestro calendario: teníamos el tiempo en contra. El hielo del río —nuestra única vía de transporte una vez saliésemos de Agzú— se estaba derritiendo. Esto generaba unas condiciones peligrosas para las motos de nieve, y había alguna preocupación al respecto de que pudiéramos quedarnos tirados en algún lugar a lo largo del curso del río, aislados entre las aldeas de Agzú y Samarga, en caso de que la primavera llegase demasiado rápido. Serguéi recomendó que continuáramos trabajando con salidas diarias desde Agzú al menos durante una semana, mientras vigilábamos el deshielo primaveral. Él pensaba que podríamos llegar más y más lejos río abajo cada día, quizá los diez o quince kilómetros siguientes, y después regresar a dormir a Agzú en moto de nieve por la noche. En este entorno tan remoto, era muy difícil renunciar a la garantía de un lugar caliente para pasar la noche: si no era en Agzú, dormiríamos en tiendas de campaña. Transcurrida más o menos una semana, haríamos el equipaje y nos trasladaríamos a Vosnesenovka, un campamento de cazadores río abajo, a unos cuarenta kilómetros de Agzú y a veinticinco de la costa.

En nuestra primera noche, la cena de carne en conserva y pasta se vio interrumpida cuando varios de los lugareños se dejaron caer por allí y, de la manera más brusca, plantaron sobre la mesa de la cocina una botella de cuatro litros de etanol al 95 por ciento, un cubo de carne cruda de alce y varias cebollas. Aquella era su contribución al ocio nocturno: lo que esperaban a cambio era una conversación interesante. En mi condición de extranjero en Primorie, una provincia cerrada para gran parte del mundo exterior hasta los años noventa, estaba acostumbrado a que me viesen como una novedad. A la gente le gustaba oír lo que pudiese contarles sobre la vida real de la Santa Bárbara de la televisión y saber si era seguidor de los Chicago Bulls —dos símbolos culturales estadounidenses muy populares en la Rusia de los noventa— y les encantaba oír mis alabanzas hacia aquel su pequeño y remoto rincón del mundo. Aun así, en Agzú se veía a cualquier visitante como a una pequeña celebridad. Les daba exactamente igual que yo fuera estadounidense y Serguéi fuese de Dalnegorsk: ambos lugares eran igual de exóticos, y ambos —Serguéi y yo— teníamos nuestro valor como entretenimiento: dos personas con las que tomarse un trago.

Pasaban las horas, y la gente iba y venía, se cocinaban y se consumían los cortes de alce, y el etanol se ingería a un ritmo que no decaía. El humo del tabaco y la estufa de leña, que estaba como un colador, iban ahumando la estancia. Me senté a tomar unos chupitos de etanol, a comer carne con cebolla cruda y a escuchar cómo se impresionaban los unos a los otros con sus historias de caza y sus incidentes con osos, con tigres y con el río. Alguien me preguntó por qué no estudiaba los búhos manchúes en los Estados Unidos —le parecía un gran esfuerzo aquello de viajar hasta Samarga— y se quedó sorprendido cuando le dije que no había manchúes en Norteamérica. Estos cazadores apreciaban la naturaleza salvaje, pero quizá no entendiesen lo maravillosamente únicos que eran sus propios bosques.

Por fin di las buenas noches con un gesto de asentimiento, me dirigí a la habitación del fondo y eché la sábana sobre el marco de la puerta en un intento por dejar fuera el humo y las risotadas, que continuaron hasta bien entrada la noche. Allí dentro, utilicé la lámpara frontal para hojear las fotocopias de los documentos que había conseguido encontrar sobre nuestros búhos en las revistas científicas rusas, una sesión de hincar codos en el último minuto de cara al examen del día siguiente. No había mucho a lo que agarrarse. En los años cuarenta, un ornitólogo llamado Yevgeniy Spangenberg18 fue uno de los primeros que estudiaron el búho manchú, y sus artículos ofrecían un esbozo muy básico acerca de los lugares donde cabría esperar encontrarlo: ríos que se ramifican en redes de rápidas corrientes de aguas frías donde hay salmones. Más tarde, en los años setenta, otro ornitólogo llamado Yuriy Pukinskiy19 escribió varios artículos sobre sus experiencias con los manchúes en el río Bikin, en el noroeste de Primorie, donde estuvo recogiendo datos sobre la ecología de la nidificación de estas aves y sus vocalizaciones. Y, por último, había unos cuantos artículos de Serguéi Surmach20, cuya investigación se centraba fundamentalmente en los patrones de distribución de este búho en Primorie. Un rato después me desnudé para quedarme en la ropa interior larga, me puse tapones en los oídos y me metí en el saco de dormir. Los pensamientos se me disparaban con la descarga eléctrica de la expectación ante el día siguiente.

16 «La indefensión y la angustia»: Elena Sushko, «La aldea de Agzú en territorio udegué», Slovesnitsa Iskusstv 12 (2003), 74-75. En ruso.

17 «Habían descubierto unas diez parejas territoriales»: Serguéi Surmach, «Informe breve sobre la investigación del búho pescador de Blakiston en el río Samarga en 2005», Peratniye Khishchniki i ikh Okhrana 5 (2006), 66-67. En ruso con un resumen en inglés.

18 «Yevgeniy Spangenberg»: véase, por ejemplo, Yevgeniy Spangenberg, «Observaciones de la distribución y biología de las aves en el curso bajo del río Iman», Moscow Zoo 1 (1940), 77-136. En ruso.

19 «Yuriy Pukinskiy»: véase, por ejemplo, Yuriy Pukinskiy, «Ecología del búho pescador de Blakiston en la cuenca del río Bikin», Byull Mosk O-va Ispyt Prir Otd Biol 78 (1973), 40-47. En ruso con un resumen en inglés.

20 «Serguéi Surmach»: véase, por ejemplo, Serguéi Surmach, «Present Status of Blakiston’s Fish Owl (Ketupa blakistoni Seebohm) in Ussuriland and Some Recommendations for Protection of the Species», Report Pro Natura Found 7 (1998), 109-123.

2 Laprimerabúsqueda

Aquella noche, en algún lugar cerca de Agzú, los búhos estaban pescando salmones. El sonido no tiene una excesiva importancia para los manchúes, ya que su presa principal se encuentra bajo el agua y es indiferente a los matices auditivos del mundo terrestre. Aunque la mayoría de las especies de búhos21 son capaces de seguir la pista de los sonidos de los roedores que buscan y que corretean ajenos entre el mantillo en descomposición del suelo del bosque —la lechuza común, por ejemplo, puede hacerlo en la oscuridad más completa—, el manchú ha de cazar las presas que se mueven bajo la superficie del agua. Esta diferencia de la estrategia de caza22 tiene su manifestación física: muchos búhos lucen ese disco facial tan propio —el característico patrón redondeado de las plumas en el rostro que dirige los sonidos más tenues hacia sus orificios auditivos—, pero este disco tiene una definición muy pobre en el caso del manchú. Hablando en términos evolutivos, esta especie no necesitaba esta ventaja, así que el rasgo se ha ido perdiendo con el tiempo.

Los ríos que contienen la presa fundamental del manchú, que son los salmónidos, permanecen meses y meses congelados en la mayor parte de su curso. Para sobrevivir a unos inviernos con unas temperaturas que descienden de manera rutinaria por debajo de los −30 ˚C, estos búhos acumulan gruesas reservas de grasa. Antaño, esto los convertía en una preciada fuente de alimento23 para los udegué, que, después de consumir el búho, también extendían y ponían a secar las enormes alas y la cola del animal para utilizarlas a modo de abanicos con los que espantar a las nubes de insectos que les picaban cuando iban a cazar ciervos y jabalíes.

La pálida luz del alba en Agzú me hizo ver que aún me encontraba rodeado de pedazos de yeso y de trozos de carne de ciervo. No acertaba ya a percibir el olor del aire viciado dentro de la casa, y eso significaba que me había acostumbrado a ello y que los olores, con toda probabilidad, se me habían adherido a la ropa y a la barba. En la habitación contigua, la mesa estaba abarrotada de huesos de alce, vasos y un bote de kétchup ya exprimido. Tras un desayuno de ojos somnolientos a base de té con pan y salchicha durante el que apenas hablamos, Serguéi me entregó un puñado de caramelos que me servirían de almuerzo y me dijo que cogiese el abrigo, el peto de vadeo y los prismáticos. Nos íbamos a buscar búhos.

Cuando nuestra ruidosa caravana de dos motos de nieve atravesó Agzú, los aldeanos y las manadas de perros nos cedieron la estrecha vía y se apartaron a un lado en la nieve profunda para vernos pasar. Mientras que la mayoría de perros de Primorie están encadenados a las casetas, amargados y agresivos, no era así en Agzú, donde los laikas de Siberia Oriental —raza de tenaces cazadores— vagaban orgullosos por la aldea en manadas de perros sueltos. Últimamente, aquellos animales habían estado causando una escabechina en las poblaciones locales de ciervos y jabalíes: la densa capa de nieve de toda una temporada había quedado sellada bajo un vidriado de hielos invernales tardíos que las pezuñas de los ciervos perforaban como el papel, pero las almohadillas de los cánidos sí podían pisarlas con seguridad. Cualquier ungulado con el suficiente infortunio como para que lo persiguiesen aquellos laikas lucharía por salir de allí a trancas y barrancas como si se hundiera en arenas movedizas y acabaría eviscerado con rapidez por sus ágiles predadores. Los perros que dejamos atrás lucían el pelaje apelmazado de sangre, como si esta fueran unas condecoraciones tras la carnicería.

Nos separamos justo antes de llegar al río. Los miembros del otro equipo estaban ya muy curtidos en estas labores, así que no medió mucha discusión; Serguéi le dijo a Tolia que me enseñara qué hacer. Serguéi y Shurik dirigieron su moto de nieve al sur, hacia el Samarga, mientras que Tolia y yo volvimos a pasar por la zona de aterrizaje del helicóptero y nos detuvimos en un afluente que seguía su curso hacia el noreste, alejándose del Samarga.

—Este río es el Akza —me dijo Tolia. Tenía los ojos guiñados por el sol y la mirada puesta en el fondo de aquel estrecho valle salpicado de un zigzag de árboles caducifolios desnudos y, de vez en cuando, algún pino recargado por el exceso de peso de la nieve recién caída. Ya oía el borboteo del agua del río y las llamadas de alerta de un mirlo acuático pardo alterado por nuestra llegada—. El hombre que solía cazar aquí perdió un testículo por un búho pescador cuando era joven, y a partir de entonces se dedicó a matar a todos los que veía. Estaba obsesionado con atraparlos, envenenarlos y abatirlos a tiros. Bueno, lo que haremos será continuar río arriba buscando el rastro de los búhos, como huellas o plumas.

—Espera..., ¿le atacó un manchú y perdió un testículo?

Tolia asintió.

—Cuentan que una noche salió a cagar al bosque, debía de ser en primavera, y, según parece, se puso en cuclillas justo encima de un búho joven que no podía volar aún, porque acababa de abandonar el nido. Cuando el manchú se siente vulnerable, se gira sobre la espalda y se defiende con las garras. El animal agarró y apretó las partes blandas que le quedaban más cerca, o la fruta que colgaba más bajo; podríamos decirlo así.

Tal y como Tolia me contó, la búsqueda del búho manchú requiere de paciencia y de una mirada muy atenta. Dado que estas aves tienden a alzar el vuelo para huir a una gran distancia de ti, lo mejor es asumir que no vas a ver a uno solo ni aunque esté por los alrededores; lo mejor es centrarse en lo que puede haber dejado por allí. El protocolo básico era ascender caminando lentamente por el valle buscando tres elementos fundamentales. Primero, alguna zona abierta en el hielo sobre las aguas del río. En el territorio del manchú no hay muchas secciones del río donde quede a la vista la corriente de agua en invierno, de manera que, de haber algún búho pescador, lo más probable es que se hubiera detenido cerca de esos puntos. Hay que estudiar con mucho detenimiento la nieve en las orillas del río en busca de huellas, los lugares por los que pueda haber caminado el búho al acecho de los peces, o las marcas que dejarían las plumas primarias al posarse el búho o al alzar el vuelo.

Lo segundo que hay que buscar son plumas: estas aves siempre están perdiendo el plumaje. Esto sucede de manera más activa durante la época de muda de la primavera, cuando sueltan unas largas semiplumas de unos veinte centímetros, suaves como el plumón: caen mecidas por el viento con unas barbas que se extienden como un millar de tentáculos con la intención de aferrarse a las ramas próximas a los agujeros donde pescan o a los árboles donde anidan, pequeños banderines que brillan con elegancia en la brisa como el silencioso anuncio de la presencia del búho manchú. La tercera señal es un árbol gigantesco que tenga un orificio enorme. Los búhos manchúes son tan grandes que requieren de verdaderos gigantes del bosque para anidar: por lo general, viejos álamos japoneses u olmos de Manchuria. No suele haber muchos de estos monstruosos goliats en un valle concreto, de modo que, cuando se localiza uno de estos árboles, hay que aproximarse y estudiarlo de inmediato. Si das con uno que tenga semiplumas cerca, no cabe duda de que has encontrado un nido.

Pasé las primeras horas deambulando por la vega baja del río con Tolia, observando mientras él me iba señalando los árboles que eran buenos para que me acercase a inspeccionarlos y las zonas de agua prometedoras para que las estudiara al detalle. Tolia se movía de manera muy pausada. Ya me había percatado de que Serguéi, un hombre que tomaba sus decisiones al instante y actuaba para ejecutarlas de una manera inquebrantable, reprendía a Tolia por aquel comportamiento que él tenía por indolencia, pero aquella forma pausada de Tolia de afrontar las cosas lo convertía en un buen maestro y en un agradable compañero. Me enteré también de que Tolia trabajaba con frecuencia para Surmach en la documentación de la historia natural de las aves de Primorie.

Apenas pasado el mediodía nos detuvimos a preparar un té. Tolia encendió un fuego, puso a hervir agua del río y nos dedicamos a masticar los caramelos entre sorbos de té mientras unos trepadores azules gorjeaban llenos de curiosidad en lo alto de los árboles. Tras el almuerzo, Tolia me sugirió que llevara yo la delantera, que utilizase mi instinto y cuanto había aprendido aquella misma mañana mientras él observaba. Un tramo de agua que pensé que deberíamos explorar Tolia lo descartó por ser demasiado profundo para que pescaran allí los manchúes, y otro estaba demasiado cubierto de sauces como para considerar realista que unas aves tan enormes se aproximaran en vuelo. Después de atravesar el hielo y caerme en un remanso de aguas lentas —aunque solo hasta la rodilla, y el peto de vadeo me mantuvo bien seco—, aprendí lo valioso del bastón para el hielo que llevaba Tolia, un palo coronado con una pica metálica en la punta que utilizaba para poner a prueba la integridad del hielo antes de pisarlo. Seguimos el curso del río hasta que el valle se estrechó en una uve pronunciada y las aguas desaparecieron bajo el hielo, la nieve y las rocas.

No encontramos aquel día ninguna señal del búho manchú. Al anochecer, nos quedamos un rato a ver si oíamos a alguno que pudiera ulular, pero el bosque estaba tan silencioso como intacta la nieve a lo largo del río. Seguí el ejemplo de Tolia al respecto de la manera de reaccionar ante la ausencia de resultados tangibles de la jornada. Me explicó que, aunque hubiese manchúes viviendo justo en la zona del bosque en la que estábamos, llegar a detectarlos de verdad podría llevarnos una semana de búsqueda, de escucha atenta. Aquel aviso resultaba decepcionante. Una cosa era sentarse en la comodidad del despacho de Surmach en Vladivostok y charlar sobre ir a buscar búhos; la realidad del proceso —el frío, la oscuridad y el silencio— era otra completamente distinta.

Hacía ya tiempo que había oscurecido cuando regresamos a Agzú. Serían más o menos las nueve de la noche. La luz irregular de la ventana en la nieve ante nuestra cabaña nos alertó de que Avdeyuk y Shurik ya habían vuelto. Habían hecho una sopa con patatas y carne de alce, obsequio de un vecino, y se les había unido un cazador ruso flacucho con una parka que le venía grande y que se presentó como Lësha. Aparentaba unos cuarenta años y lucía unas gafas de cristales tan gruesos que le distorsionaban los ojos, pero no lo suficiente como para ocultar una considerable borrachera.

—Llevo unos diez o doce días bebiendo —anunció Lësha como si nada y sin levantarse de la mesa de la cocina.

Mientras yo intercambiaba impresiones con Serguéi acerca del día, Shurik se puso a servir la sopa a cucharones, y Tolia entró desde el vestíbulo con una botella de vodka y unos cuantos vasos que colocó en el centro de la mesa de la cocina con aire ceremonioso. Serguéi lo fulminó con la mirada. Habitualmente, la costumbre social rusa dictaba que, una vez que se planta en la mesa una botella de vodka para los invitados, no la abandona hasta que está vacía. Algunas destilerías de vodka llegan incluso al extremo de no ponerle tapón a la botella —optan por una fina tapa de aluminio que se ha de perforar—, porque ¿para qué quiere uno el tapón? La botella estará llena o vacía, y entre ambos estados tan solo transcurrirá un breve lapso de tiempo. En una noche en que Serguéi y Shurik esperaban tomarse un descanso de la bebida, Tolia acababa de imponerles el compromiso de acabarse una botella de vodka. Éramos cinco, pero Tolia solo había puesto cuatro vasos en la mesa. Lo miré con una cara de extrañeza burlona.

—Yo no bebo —respondió a mi pregunta silenciosa.

Aquello lo eximía del sufrimiento que traía consigo otra noche más de excesos con la bebida, y descubrí que se trataba de un hábito en él: ofrecer vodka a los invitados en nuestro nombre, sin consultar al resto del grupo y, por lo general, en momentos inoportunos.

Hablamos sobre el río entre la sopa y los chupitos. Serguéi me explicó que el Samarga no era especialmente profundo, pero la corriente inspiraba respeto. A quien tuviese la mala fortuna de quebrar el hielo y caerse tal vez no le diera tiempo de agarrarse para salir. La corriente amenazaba con succionarlo bajo el hielo y llevarlo a una muerte rápida, gélida y en plena desorientación. Lësha añadió que esto había sucedido ya en una ocasión en aquel mismo invierno: habían hallado las huellas de un aldeano desaparecido que se dirigían hacia un pequeño corte oscuro en el hielo que dejaba a la vista las rápidas aguas del Samarga. De vez en cuando aparecían esqueletos humanos río abajo, junto a la desembocadura, las víctimas de años anteriores del Samarga, contrahechas y enmarañadas entre troncos, rocas y arena.

Me percaté de que Lësha me estaba mirando.

—¿Dónde vives? —me preguntó con la lengua de trapo.

—En Ternei —respondí.

—¿Eres de allí?