Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

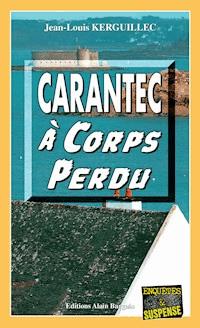

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Les enquêtes du commandant Le Fur

- Sprache: Französisch

Qui a bien pu s'en prendre à Marcel, un ouvrier sans histoire ?

Marcel Marhic, dit "Petit Cheval", ouvrier ostréicole à Carantec, personnage pittoresque et attachant, mais ivrogne absolu, a brusquement disparu, un soir de beuverie ordinaire, et toutes les recherches pour le retrouver sont demeurées vaines... Puis deux morts suspectes, d'abord présentées comme des accidents, celle d'un jeune homme à la pointe de Penn Lann et celle d'un vieux marin au large du Clouet, viennent jeter le trouble dans la paisible bourgade de Carantec et donner corps aux rumeurs les plus folles... Le commandant de police Guillaume Le Fur, sagace, méthodique et opiniâtre, va mener les recherches à Carantec et à l'Ile d'Oléron...

Entre règlements de compte et trafics nocturnes, entrez dans l'univers du commandant Le Fur avec le premier volet de ses enquêtes pleines de suspense !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

J'aime beaucoup que les motifs des meurtres soient aussi “régionaux” et ça donne l'occasion d'aborder beaucoup de particularités des régions visitées. -

Zazaboum, Babelio

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean-Louis Kerguillec né à Kervaliou dans les dunes de Cléder, au plus près de la côte léonarde dont il connaît le moindre recoin, a exercé une longue carrière de professeur de lettres classiques au lycée Tristan Corbière à Morlaix. Désormais retraité, il cultive son jardin, pratique la pêche en mer, la course à pied et se passionne pour la peinture et toutes les littératures. Il vit actuellement et écrit à Taulé.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

À la mémoire de Pierre K. qui s’est laissé tomber de la falaise de la Chaise du Curé, un soir d’hiver et de solitude.

I

Vendredi 5 mars 2012

Quand commence cette histoire, il était environ vingt heures à la pendule publicitaire, une grande marque d’apéritif anisé, au “Café des Flots Bleus”, dont la grande enseigne rouge balançait dans le vent et clignotait, éclairant le rond-point à l’entrée de Carantec, petit port de pêche et station de vacances bien connue sur la baie de Morlaix. Il faisait depuis quelques jours un temps épouvantable, une terrible tempête d’équinoxe, et un violent vent de nordet ravageait la côte. Il soufflait en rafales, jour et nuit, aigre et glacial, et poussait vers l’intérieur des terres de lourds nuages noirs qui éclataient en grains de pluie froide et de grêle mêlées.

Les bateaux de pêche étaient restés au port et étiraient pesamment leurs chaînes. Quelques bateaux de plaisance avaient cassé leurs amarres et s’étaient éventrés sur les enrochements ouest de la plage du Kelenn. Sur le terre-plein du chantier naval de la Petite Grève, un grand voilier bleu s’était abattu sur le côté, béquille pliée, couchant dans sa chute une dizaine d’autres, comme rangée de dominos. On ne comptait plus les gouttières et les antennes arrachées, les pylônes tordus, les toitures emportées ou les caves inondées. L’électricité était coupée en divers endroits et les pompiers, appelés de tous côtés, ne savaient où donner de la sirène. Des montagnes d’eau s’abattaient sur les quais et ébranlaient le rivage. Sur la plage de la Grève Blanche, des murs de soutènement, secoués par la tempête, dépassés par les vagues, minés par-derrière et ruinés par des trombes d’eau, avaient cédé par places, et la mer en folie avait avalé une partie de la dune et menaçait les belles villas du front de mer. Des arbres étaient tombés sur les routes du côté de la pointe de Penn Lann1. Toute activité était ralentie, souvent arrêtée ; entreprises de bâtiment et des chantiers d’huîtres avaient renvoyé leurs ouvriers à la maison.

Alignés au comptoir, debout ou juchés sur des tabourets, avachis sur des chaises en désordre à travers la salle, le verre de bière ou de vin à la main, les clients du Café des Flots Bleus, nombreux en cette fin de journée, pour la plupart des ouvriers désœuvrés pour cause de mauvais temps, gesticulaient et braillaient devant le match de football France-Irlande à la télévision. Contre toute attente, l’équipe de France, pourtant largement favorite, ne parvenait pas à gagner et les mains se crispaient fiévreusement sur les verres.

C’est à ce moment précis, que Marcel Marhic2, dit Marmar, Marmous3, ou plus souvent encore Petit Cheval, ouvrier d’un chantier d’huîtres du Clouet, poussa la porte d’entrée et resta en équilibre sur le seuil, un genou dans l’entrebâillement. Il était fin saoul, comme à son ordinaire, peut-être même davantage…

— La porte ! hurlèrent plusieurs voix en même temps, Marcel, la porte !

Le patron, Henri, Riton pour ses clients familiers, regardait vaguement le match de football, assis à l’arrière du bar, les pieds sur le rebord de l’évier. Il jeta sur Marcel un regard épais de réprobation. Les cris redoublaient, puis ce fut le tumulte, presque le délire. On hurlait, des mains claquaient sur des cuisses, des verres sautaient sur les tables, des chaises raclaient le carrelage de la salle et des cris de dépit ou de contentement explosaient de toutes parts…

Marcel avança un pied, puis traîna l’autre avec précaution, sembla tout à coup se décider à entrer, alla d’un seul élan jusqu’au comptoir, presque sans toucher terre, trébucha, se rattrapa à la barre de cuivre jaune, la lâcha un court instant, faillit repartir en arrière, puis finit par s’immobiliser, branlant d’avant en arrière sur les talons, le regard vague et les lèvres colorées d’une bave violine et noirâtre.

— Amarre-toi à la barre avec ta ceinture ! cria l’un.

— Hé, Marcel, tu as encore mis tes souliers à bascule ? jeta un autre en s’esclaffant, un petit moustachu rougeaud, à la mine étroite et chafouine, en bleu de chauffe maculé de cambouis et qui traînait ses coudes à l’angle du comptoir…

— Ta gueule, Dédé, cherche pas, bredouilla Marcel…

— Marcel a encore sa dose ce soir, laissa tomber un autre…

— T’as vu sa tronche ? dit encore un autre. Il a dû embrasser un mur…

Tous semblèrent approuver avec des airs entendus et des hochements de tête. Marcel n’avait pas bronché et courbait la tête sous ce déluge de quolibets. Il en avait l’habitude, lui qui supportait les mêmes remarques presque tous les soirs et depuis tant d’années. Puis tous s’étaient absorbés à nouveau dans le spectacle assourdissant du match de football.

— Riton, un moyen, bafouilla Marcel, sans lever la tête…

Le patron jeta un coup d’œil interrogateur à sa femme Huguette, (la petite Huguette de la chanson, pour la plupart des habitués du bar), une petite femme boulotte, vaguement rousse, moche, d’allure grincheuse et plutôt sans âge, qui tournait distraitement, comme pour tuer le temps, les pages d’un catalogue de mode à l’autre bout du comptoir. Il n’obtint ni refus ni signe d’approbation, se leva de mauvaise grâce et en traînant la jambe.

— T’as assez ce soir, Marcel, dit-il en s’approchant lourdement.

Marcel éructa quelque chose d’inaudible en agitant les bras. Le patron haussa les épaules, soupira, jeta sur son épaule un torchon qu’il tenait à la main, saisit, presque au vol, une bouteille étoilée et remplit le verre…

— Alors, un seul, et après, tu rentres chez toi…

Marcel hocha la tête, d’un air d’obéissance, prit son verre par le pied et, à pleine main, comme on tient un marteau, le vida d’un trait, le reposa avec précaution, se torcha la bouche d’un rapide mouvement de manche et regarda fixement ses bottes couvertes de vase. Depuis quelques jours, il paraissait à la fois inquiet et furieux. On commençait à dire que Marcel perdait la tête à force de boire et d’avoir bu, qu’il avait maintenant le vin mauvais, qu’il devenait bizarre et incontrôlable. Dans ces moments-là, il en voulait à tout le monde, surtout aux femmes, dégueulait à verse un flot de grossièretés, car, perdu de vin, Marcel avait le vocabulaire rude et plutôt limité…

Il avait, ce soir-là, une énorme bosse au front, d’un mauve intense, luisante, gonflée à éclater, et une arcade sourcilière profondément entaillée. Du sang avait coulé au-dessus de son œil, empoissait son sourcil et descendait sur sa tempe en une longue croûte épaisse et noirâtre. Personne n’aurait songé à s’en inquiéter, tant Marcel tombait régulièrement, se blessait, rabotait le trottoir, frottait les murs et se réveillait meurtri dans les fossés. Il grommelait sans fin contre Paul Lerat, le responsable du chantier voisin du sien, un abruti et un blaireau, disait-il, qui le traitait sans cesse d’ivrogne et de fainéant. Ivrogne, passe encore, Marcel ne pouvait le contester, mais le mot fainéant lui était insupportable et le mettait en rage. C’était injuste, il est vrai, et même tout à fait faux, car Marcel était notoirement une bête de somme, un travailleur infatigable, qui ne lâchait ses outils de travail, pelle ou râteau, que pour claironner son litre de vin rouge.

Ce Paul Lerat donc, car il faut bien le présenter, le bien nommé, ricanait-on, un ancien militaire, un étranger à Carantec, originaire de la région de Royan, un légionnaire ou un parachutiste, comme on disait dans le pays, marié à une fille de la commune engrossée au hasard d’une permission, était, de l’avis général, violent, mauvais coucheur et parfaitement antipathique. Il tenait à la fois du gorille et du tueur des mauvais films. Grand, large, taillé à la hache, toujours grincheux et renfrogné, le sourcil lourd et broussailleux, le cheveu ras et couleur gros sel, les yeux noirs et fuyants, enfoncés dans leurs orbites, il avait le cou épais, une gueule carrée de bouledogue, aboyait et grognait plus qu’il ne parlait, écumait pour un rien, toujours prêt à mordre, et n’avait jamais un mot aimable entre les dents. Il avait de grandes mains de bourreau, larges comme des patins à vase et couvertes de poils noirs. Il maltraitait ses employés, surtout ses ouvriers saisonniers. Il criait, humiliait, cognait même à l’occasion. On murmurait aussi avec insistance qu’il ne se gênait pas avec les femmes qu’il employait, jeunes ou moins jeunes, et qu’il avait là, à disposition, des proies faciles et dans l’impossibilité de se plaindre. Mais surtout, une rumeur déjà ancienne, mais tenace, l’accusait de trafics et de combines louches dont il arrondissait, disait-on, son salaire et sa retraite de sergent-chef. Tous savaient bien, et ne se cachaient pas pour le dire, qu’au retour de certaines marées, à la nuit tombante, ses dragues passaient, comme par hasard, sur des parcs à huîtres qui n’étaient pas les siens, qu’il avait été mouillé dans un trafic d’ormeaux, dont il était le principal organisateur, était passé au tribunal de Morlaix et avait dû s’acquitter d’une lourde amende. À toutes les élections, il collait les affiches du Front National, faisait facilement le coup de poing avec les opposants, était en première ligne des gardes du corps quand une personnalité d’extrême-droite venait dans la région. Il vomissait les étrangers et n’avait jamais accepté dans son entreprise un employé de couleur. Il faisait partie à Morlaix, d’un club de dressage de chiens où il entraînait un pit-bull et deux bergers allemands. Il collectionnait les armes de guerre, était membre actif de la société de chasse locale, La Conservatrice, traquait tous les dimanches matin le lapin ou le renard, et possédait une action de chasse dans les monts d’Arrée, quelque part, dans un désert de bruyères, d’ajoncs et de genêts, au lieu-dit Mougau Bras, entre Commana et Saint-Cadou, et une cabane d’ardoisiers qu’il avait fait retaper et où se passaient, si l’on doit encore une fois se fier aux rumeurs, des choses pas très racontables.

Depuis des années déjà, la guerre était ouverte entre Paul Lerat et Marcel Marhic. On supposait que Marcel, dans son ivresse ordinaire, le provoquait par jeu, avait dû lui balancer quelques vérités ou avait compris et même surpris des activités que Lerat aurait aimé cacher, et que provenaient de là l’humeur haineuse qui les opposait, les injures, menaces et grossièretés qu’ils se jetaient sans arrêt par-dessus le grillage rouillé et l’amas de vieilles civières goudronnées et puantes qui séparaient leurs deux chantiers. On peut aussi penser que Paul Lerat, si brutal et si gonflé de lui-même, trouvait en Marcel un souffre-douleur facile, un pauvre hère balbutiant et sans défense qu’il pouvait moquer et faire souffrir sans grande conséquence.

Mais là, et depuis quelques jours, leurs relations semblaient encore plus mauvaises qu’à l’ordinaire. Marcel, saoul perdu du matin au soir, était nerveux, tendu, avait toujours l’insulte et la menace à la bouche. Lerat, un salaud et un bandit, grinçait-il sans arrêt, semblait totalement lui encombrer l’esprit, le peu de tête qu’il conservait dans son ivresse à peu près permanente. Ce soir-là encore, au Café des Flots Bleus, Marcel parlait tout seul, marmottait des injures et des accusations confuses, montrait son front meurtri, y passait et repassait le dessus de la main, lançait des menaces en crachotant, serrait les poings, parlait même d’aller voir les gendarmes de Penzé et prenait ses bottes à témoin, agitant en tous sens ses pauvres mains déformées et calleuses. Des mots revenaient, bredouillés et sans suite. Marcel parlait, pêle-mêle et, si l’on pouvait plus ou moins deviner, du fourgon rouge de Lerat, de ce qu’il pouvait bien y transporter, d’un canot pneumatique noir, bizarrement d’un écureuil, de signaux lumineux, de voix étranges –« des gens pas d’ici », disait-il – qu’il aurait entendues, le soir, derrière la clôture du chantier de Paul Lerat. Chacun l’entendait radoter de la sorte chaque jour, depuis tellement longtemps et personne n’y faisait plus attention. Mais, ce soir-là, sans doute à cause du match de football, il dérangeait davantage ses voisins de comptoir…

— Arrête, Marcel, tu nous emmerdes…

— Bois vite ton coup et dégage, sac à vin, pied de vigne…

Marcel arrêta alors de bougonner, regarda droit devant lui, hocha la tête de haut en bas, comme s’il prenait une décision importante, plongea profondément la main dans la poche de son pantalon en allongeant la jambe, ramena un paquet de Gauloises Bleues tout chiffonné, le défroissa délicatement, pinça dans l’ouverture une cigarette informe entre pouce et index, la redressa, la lissa avec soin et l’alluma enfin à un antique briquet qui empestait un mélange huileux pour moteur de bateau. Les cris se firent encore plus violents dans le café et un verre explosa sur le carrelage, mais personne n’y fit attention. L’équipe de France gagnait maintenant. Mais d’un but marqué de la main… Des rugissements s’élevaient aux quatre coins de la salle. Chacun tendait son verre, réclamait à grands cris qu’on le remplisse pour fêter l’événement. Huguette, la patronne, eut alors un geste las, soupira lourdement, claqua son journal sur le comptoir et s’approcha en traînant les savates. Marcel tenait son mégot fumeux au coin de la bouche et contemplait toujours ses pieds. Tout à coup, il se redressa, secoua sa tignasse roussâtre et hirsute, et branla lentement la tête, comme pour mettre fin à sa réflexion.

— Huguette (une pétasse, disait Marcel, quand il était admis à boire ailleurs, ce qui était rare, étant, par la force des choses, plus ou moins interdit de séjour dans la plupart des bistrots des environs), Huguette, un petit dernier, pour la route…

Elle interrogea son mari du regard. Riton haussa les épaules et détourna la tête d’une mimique désabusée.

— Cette fois-là, c’est le dernier…

— Tu peux marquer ces deux-là avec les autres ? risqua Marcel d’une voix mal assurée.

Elle sortit alors d’un tiroir un petit calepin à ressort, tourna rageusement les pages et griffonna des chiffres.

— Ça commence à faire beaucoup ! grinça-t-elle.

— Tu auras tout ça demain samedi ! promit Marcel, la voix soudain ferme et poussant le menton en avant. Il tenait toujours ses promesses, sauf, bien sûr, celle de renoncer à sa bouteille. Il but donc son verre, à sa façon, à pleine main et d’un seul trait, le reposa délicatement, puis, brusquement, tourna les talons, alla droit à la porte, dérapa sur le carrelage mouillé, manqua de tomber à la renverse, se rattrapa à la barre de sécurité de la porte qui s’ouvrit violemment.

— Marcel ! La porte ! crièrent plusieurs voix en même temps.

Une violente bouffée d’air froid s’engouffra dans la salle avec la rumeur sourde de la tempête et la porte se referma d’elle-même. Marcel disparut sous l’averse qui crépitait sur le toit des voitures arrêtées en désordre sur la petite place. La pluie mêlée de grêlons tombait dru, glaciale, et griffait le visage. Marcel remonta le col de sa vareuse, retint sa casquette, le coude relevé, entra la tête dans les épaules et traversa le carrefour en diagonale avec quelques embardées et sans regarder autour de lui. Il entra à l’épicerie Sept à Huit, encore ouverte et en ressortit quelques minutes plus tard, portant dans un petit carton ses achats du soir, trois bouteilles de vin, une miche de pain, une petite boîte bleue de pâté de porc et une autre de cassoulet. Il portait le carton sous le bras et s’arrêtait de temps à autre pour lui changer de côté. Les rues étaient désertes et vides. Les retraités, la plus grande part de la population, avaient depuis longtemps prudemment poussé le verrou des portails de leurs jardins et tiré les volets sur les façades blanches de leurs maisons bien closes. C’était comme le couvre-feu des jeux télévisés du soir. Quelques rares voitures passaient, à petite vitesse, doucement chuintantes et faisant gicler les flaques de pluie. Les enseignes des magasins claquaient dans le vent, des feuilles mortes et des papiers tourbillonnaient sur la chaussée. Marcel, courbant la tête et tenant sa casquette sous la bourrasque, prit la rue Pasteur, la rue principale, jusqu’à la Coopérative Maritime dont le rideau de fer était déjà baissé, longea le mur du cimetière, passa derrière les murs blancs de l’école Saint-Jean-Baptiste et s’engagea, à droite, dans un étroit chemin de terre, un raccourci familier et tranquille, qui le menait chez lui à travers les jardins. Il n’avait pas vu qu’une grosse voiture, longue et noire, l’avait suivi depuis le Café des Flots Bleus, l’avait attendu face à l’épicerie, puis s’était immobilisée, tous feux éteints, à l’entrée du petit chemin où il s’enfonçait dans l’ombre, entre deux haies de troènes, de sa démarche pesante et chaloupée d’ivrogne.

On en voudra peut-être à l’auteur de s’attarder trop longuement sur un pareil personnage. Mais, pittoresque, dévoué, et courageux, Marcel, malgré son ivrognerie crasse, attirait une certaine sympathie, était même apprécié de tous, rendait service à tout le monde, ne faisait de tort qu’à lui-même, n’avait pas d’ennemis, sauf peut-être Paul Lerat, et faisait quelque peu partie du paysage et de la vie locale. Il était invariablement, été comme hiver, habillé d’un pull de marin, bleu passé, moulant, troué aux coudes, élimé aux poignets, reprisé de grosse laine plus épaisse et de couleur différente, d’un pantalon de toile rose réparé grossièrement aux genoux de rectangles d’un tissu plus foncé, d’une vareuse jadis bleue dans le même triste état, de bottes en caoutchouc à bordures blanches, d’une casquette ornée d’une ancre de marine vaguement dorée, à la visière grasse et crasseuse et qu’il portait toujours de travers. Il avait aussi, pour la mer et les jours de gros temps, un ciré jaune maculé de peinture de toutes les couleurs. Marcel, malgré son sobriquet de petit cheval était plutôt grand, dégingandé, maigre et voûté. Son visage, aux pommettes de la couleur rouge brillant des vieilles tuiles chaudes, comme frottées au cirage, était aigu et anguleux, buriné, tanné par l’air marin et toujours rasé de très loin.

Aux premiers froids, Marcel prenait la couleur d’une betterave, et souvent d’une aubergine. Ses oreilles étaient rouges, toujours échauffées, largement décollées, ourlées fin et presque diaphanes. Il avait les yeux laiteux et délavés par l’alcool, étonnamment bleus et clairs, comme ceux des chiens d’Esquimaux, mais veinés de rouge, toujours larmoyants et noyés. Marcel, malgré sa longue carrière d’ivrogne, était encore une force de la nature, ne refusait jamais un travail, même le plus pénible, même le plus repoussant. Rien ne le rebutait, rien ne le dérangeait, sauf, bien sûr, d’être orphelin de sa bouteille de vin rouge. Il allait en mer par tous les temps, curait à la main des bassins remplis de vase et de goémon nauséabond, lavait des montagnes de paniers en plastique, faisait et défaisait des tas de coquilles d’huîtres pourries, passait les civières au coaltar, grattait, à plat ventre dans la vase, les persévérants sous la coque des dragueurs et des chalands. Toutes les corvées étaient pour lui, toujours trempé comme chien à canards, toujours dépenaillé et infect, mais toujours souriant et soumis, comme éternellement heureux entre deux vins.

Marcel faisait équipe avec son vieux complice, Athanase Le Gall, sur le dragueur d’huîtres de leur entreprise, “Les huîtres du Clouet”, un grand chaland rouge, le Lak-e-Barz4, que ses mâts de charge déployés sur les côtés et ses deux grandes dragues faisaient ressembler de loin à une immense chauvesouris ou à l’un de ces gros insectes noirs, qui, renversés sur le dos, battent des pattes en l’air, incapables de se redresser. « Athanase, mon vieux poteau », disait Marcel en bavant de tendresse, tenait la barre et manœuvrait le bateau. Marcel, par tous les temps, faisait, seul, tout le reste, poussait les lourdes dragues à l’eau, les tirait sur le pont aux virements de bord, défaisait les verrouillages, en recevait tout le contenu, coquillages, vase et goémon, sur les pieds et les jambes, puis, une fois vides, repoussait les dragues à la mer. Ensuite, pendant le trait suivant, il triait la récolte, chargeait à la fourche les huîtres dans des mannes qu’il empilait dans un coin du pont, rejetait les déchets à la mer, puis recommençait de la sorte, toute la journée, trempé, crotté, ruisselant d’eau de mer et sans jamais se plaindre.

Marcel s’arrêtait de temps à autre, entrait dans la cabine, tirait son litre de vin d’une petite musette de toile bleu marine et, comme il avait l’habitude de le dire, lui mettait un grand coup de clairon, puis revenait à son travail en se torchant la bouche du revers de la manche. Il lui fallait bien deux bouteilles de vin le matin et au moins autant l’après-midi, sans compter ce qu’il buvait chez lui ou au café. Parfois, aux marées du soir, Marcel n’avait plus le geste très sûr, devenait imprévisible et dangereux, surtout pour lui-même. Un jour, raconte-t-on dans le pays, une dent de la drague, qu’il repoussait à l’eau, accrocha la bretelle de son pantalon de ciré. Marcel ne parvint pas à se dégager à temps, fut emporté à la mer, accompagna la drague jusqu’au fond et fut traîné avec elle sur le parc à huîtres à dix mètres de profondeur. Athanase vira au plus vite le treuil et, avec la drague, remonta Marcel toujours pendu par sa bretelle comme un pantin au bout de sa ficelle. Toussant et crachant, il vida ses bottes, l’une après l’autre, le plus tranquillement du monde, déplora en jurant la perte de sa casquette, vida cul sec son dernier litre de vin, « un peu d’antigel », se contenta-il de maugréer, et, ruisselant comme un cormoran en pêche, poursuivit sa journée de travail comme si de rien n’était. Le lendemain, à la première heure, il arrivait au chantier, souriant, disponible, et habillé de la veille. Il avait seulement déniché une nouvelle casquette bleue, ornée d’une ancre de marine, plus crasseuse encore que celle qu’il avait perdue.

Athanase Le Gall, le fidèle compagnon de travail de Marcel, était ce qu’on appelle communément un brave homme, bon et généreux. Il était son aîné d’une vingtaine d’années, allait sur ses soixante-cinq ans, ne paraissait pas vraiment son âge et ne songeait nullement à prendre sa retraite. C’était un ancien bosco de la Marine Nationale, puis de la Marine Marchande, il avait fait carrière sur les pétroliers de Total, parcourant en tous sens les océans du monde, avait vécu quantité d’aventures, racontait toutes sortes d’histoires, surtout des histoires de femmes. Marcel, qui n’avait jamais quitté son petit coin de Bretagne et ne connaissait que fort peu de choses aux femmes, l’écoutait, bavant d’admiration, gloussait, se tordait de rire et, le soir, seul, en tête-à-tête avec sa bouteille de vin rouge, imaginait les bordels du Pirée, de Rotterdam ou de Valparaiso, peuplés de créatures douces, parfumées et ondulantes. Athanase ne buvait jamais d’alcool, et personne ne cherchait à savoir pourquoi. Il se contentait de dire, avec le sourire, que Marcel buvait largement pour deux. Il n’allumait sa pipe qu’en de rares occasions, mais la tenait toujours serrée entre les dents. Resté célibataire, il habitait une petite maison dans la campagne de Penzé, en un village tellement isolé, retiré du monde et perdu dans la lande qu’on l’appelait Les Colonies. Il avait pour seule compagnie un petit chien ratier blanc et noir, Fridu5, s’occupait jalousement de ses lapins et des légumes de son jardin. Parfois, le dimanche, il allait faire une partie de boules au village avec quelques amis ou pêcher dans la rivière qui s’étirait dans la prairie, à quelques pas de sa maison. Avec Marcel, Athanase se comportait en frère aîné, le plaisantait, le conseillait, le grondait gentiment quelquefois, mais l’aidait en toute circonstance. Il prenait sur lui tout le travail, quand Marcel, trop saoul, ne pouvait plus faire face et cuvait son vin, affalé dans un coin, le protégeait comme une mère poule défend ses poussins, le dissimulait certains soirs à la vigilance de leur patron, Hervé Le Du, et à la vue et aux moqueries des autres employés du chantier, des cons et des salopes, disait Marcel, et souvent pire encore… Athanase lui apportait de la soupe de légumes dans des bocaux de verre, du civet de lapin et des truites pêchées dans la Penzé. Cette sollicitude de tous les instants et cette tendresse rude avaient d’abord étonné les gens du pays, puis chacun avait fini par penser que Marcel était peut-être le fils qu’Athanase aurait aimé avoir et qu’il n’avait pas eu, ou plutôt qu’il avait pris, dans le cœur de son vieux compagnon, la place d’un frère cadet renversé à vélomoteur et tué par un chauffard ivre sur une petite route de la campagne de Locquénolé, bien des années auparavant.

1. « Penn Lann » : « Pointe couverte d’ajoncs », en breton.

2. « Marhic » : « Petit cheval », en breton.

3. « Marmouz » : « Singe, gamin », en breton.

4. « Lak-e-Barz