Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Les enquêtes du commandant Le Fur

- Sprache: Französisch

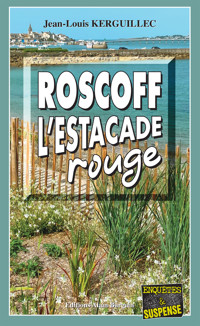

Qui donc a pu venir, tout au bout de l’estacade de Roscoff, plongé dans un épais brouillard au petit matin, pour assassiner ce petit vieillard connu de tous, impotent et inoffensif ? Chargés de l’enquête, le commandant de police Guillaume Le Fur et son groupe vont aller de surprise en surprise, découvrant un milieu abject, jusqu’à un dénouement des plus inattendus.

Á PROPOS DE L'AUTEUR

Jean-Louis Kerguillec, né à Kervaliou dans les dunes de Cléder, sur la côte léonarde dont il connaît jusqu’au moindre recoin, a exercé sa carrière de professeur de lettres classiques au lycée Tristan-Corbière à Morlaix. Il fait partie du collectif d’auteurs “L’assassin habite dans le 29”, qui organise des Salons du livre policier." Roscoff, l’estacade rouge" est son douzième roman aux Éditions Alain Bargain.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À tous ceux et à toutes celles qui, dans une période très difficile pour moi, m’ont témoigné de leur amitié et de leur soutien.

Tous mes remerciements.

« Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant. »

Proverbe indien (Titre d’un livre de Pascale Seys)

« Je suis devenu un fantôme qui peint (…) un nu si adorablement obsédant, sans modèle, qu’il se répète et finit par se brouiller de larmes. »

Lettre à René Char – Nicolas de Staël

NOTE DE L’AUTEUR

L’exposition consacrée à l’œuvre peint de Nicolas de Staël a lieu du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024 au musée d’Art moderne à Paris.

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

PROLOGUE

Mercredi 23 août, 6 h 30 – Roscoff

Le vieil homme, plié en deux, cheminait péniblement vers le bout de l’estacade de Roscoff, son appareil photo pendant à son cou. Il luttait contre le vent qui soulevait les basques de son lourd manteau gris puis les rabattait contre ses jambes. Il allait, traînant les pieds à petits pas mesurés et prudents comme si, à tout instant, il pouvait s’écrouler. Il faisait ce trajet tous les matins, tous les jours, en toute saison et sans tenir compte du temps qu’il faisait. Pluie et vent ne l’arrêtaient pas. Il semblait insensible et indifférent à tout. Comme détaché du monde.

Juste avant l’embarcadère des bateaux de l’île de Batz, il s’arrêtait sur l’aire de retournement des véhicules, s’asseyait lourdement sur le rebord de béton, le dos contre la rambarde, rabattait les pans de son manteau sur ses genoux et regardait parfois la mer, mais plus souvent ses pieds.

Tous les matins, il suivait du regard le départ de l’Armorique, le ferry qui desservait la ligne Roscoff-Plymouth. Le grand immeuble blanc émergeait de la pointe de Bloscon, prenait de la vitesse et doublait l’îlot rocheux de Ty Saozon. Le visage du vieil homme s’éclairait alors d’un étrange sourire.

Il aperçut, venant de loin, un homme vêtu d’un ciré jaune à capuche, portant un panier en plastique sous le bras. Un pêcheur, se dit-il, en rebaissant les yeux sur le bout de ses vieilles chaussures éculées. L’homme se rapprochait, marchant d’un bon pas. Le vieil homme gardait la tête baissée. Il ne voulait voir personne et n’être vu de personne.

Tout à coup, l’homme à l’appareil photo sentit une présence tout auprès de lui, à ses pieds, presque à le toucher. Des bottes bleues avec deux bandes blanches, un ciré jaune. Il releva la tête et sentit sur sa gorge un choc brutal accompagné d’une douleur brève et exquise. Il porta aussitôt la main à son cou. Un flot de sang jaillit entre ses doigts, inonda ses genoux, imprégna son vieux manteau gris et se répandit sur le béton du quai. Puis, rapidement, il dodelina de la tête, la laissa tomber sur son épaule et ne bougea plus.

L’homme au ciré jaune, tourna les talons, jeta son panier à la mer et, comme il était venu, sans presser le pas, d’une démarche tranquille, s’éloigna sur l’estacade encore déserte et se fondit, vers la ville, dans l’épaisseur du brouillard du petit matin.

I

Il y a quelques années, j’avais décidé d’aller vivre à Roscoff. C’était, de ma part, un choix réfléchi, pesé, longuement mûri et donc définitif. J’avais ainsi vendu ma maison de la rue Sainte-Marthe à Morlaix, face au couvent des Carmélites. Une maison ancienne, cachée derrière un haut mur, que j’avais mis des années à restaurer de mes propres mains. J’aimais pourtant cette ville et j’y avais passé tant d’années, toute ma jeunesse de lycéen, puis la plus grande partie de ma vie professionnelle, toute ma vie pour ainsi dire. Mais je ne voulais plus habiter sur les lieux de mon travail. J’avais parfois l’impression de tourner en rond comme un poisson rouge dans son bocal. J’avais besoin d’horizon et d’espace. Je voulais surtout vivre au plus près de la mer, dont la présence m’était nécessaire, avec la rumeur incessante des vagues et parfois le vacarme des tempêtes. Je n’aimais pas en être éloigné. Je me sentais bien à Roscoff, cette petite ville animée et minérale. J’aimais ses vieilles maisons, construites comme un défi à la mer et à ses colères. J’étais enfin chez moi. Je vivais un rêve éveillé.

Mais je m’obligeais ainsi à des allers et retours entre mon travail de commandant de police judiciaire au commissariat de Morlaix et mon lieu de résidence. Mais j’aimais flâner, perdre mon temps, rêvasser au volant et traîner en route. Je détestais les voies rapides, ces plaies ouvertes tranchées dans nos campagnes. Je prenais le temps de regarder autour de moi et je partais toujours très largement en avance, ce qui amusait mes amis et mes collègues. Tous les matins, je rallongeais à plaisir mon trajet. Je prenais par le pont de la Corde qui enjambait la Penzé, par Carantec, puis les virages de la corniche de Locquénolé et je passais au pied du sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Salette avant d’entrer à Morlaix par la manufacture des tabacs et le bassin à flot. La vue sur la baie et sur la rivière de Morlaix, selon le temps qu’il faisait et la hauteur de la marée, était chaque jour nouvelle et le château du Taureau, au loin, en mer, à l’entrée de la baie, n’était jamais baigné de la même lumière. Même aux marées basses, la vase, à perte de vue, se teintait toujours de nuances de gris différentes. Chaque trajet était une nouvelle découverte. Un étonnement et un émerveillement quotidiens.

J’avais donc trouvé à Roscoff une forme d’équilibre, de stabilité et un accord profond avec mon environnement. Je m’y sentais libre et heureux. Je me passionnais pour l’histoire de cette petite ville, ses défis face à la mer, son passé d’aventures guerrières et commerciales, ses légendes de corsaires voguant sus aux vaisseaux anglais à l’entrée de la Manche du côté d’Ouessant. J’admirais aussi la vitalité de ses commerces et de son trafic maritime avec l’Angleterre et son afflux estival de touristes. J’aimais le port en eau profonde et la Brittany Ferries, la nouvelle criée et même le tout récent port de plaisance. J’étais enfin chez moi. À un quart d’heure de bateau, se situait l’île de Batz, où j’avais des amis, et où je me rendais le plus souvent possible dès que mon travail m’en laissait le loisir. Je préférais la mauvaise saison pour ne pas subir la horde des touristes qui déferlaient sur les quais aux périodes de vacances scolaires.

J’aimais surtout le vent et les tempêtes, je les guettais même avec impatience et quand la mer bondissait par-delà le mur de mon jardin, entrait dans ma cave, y déposait du goémon et des débris de toutes sortes, je me sentais revivre. Les embruns venaient rendre opaques les baies vitrées de ma maison et brouillaient ma vue sur le port et, plus à droite, sur l’île de Batz. J’avais pour voisin d’en face le poète Tristan Corbière, l’auteur des Amours jaunes, recueil de poèmes que j’avais lu et relu et dont j’en connaissais la plupart par cœur. Son buste en médaillon était scellé dans la façade de la maison de ses parents où il a vécu ses dernières années et qui fait aujourd’hui partie du laboratoire de biologie marine. Le bonnet de bagnard tire-bouchonnant sur la tête, la barbiche en pointe et la moue dédaigneuse et arrogante, il me regardait passer. Tous les matins, je le saluais d’un petit geste discret de la main et j’avais toujours l’impression qu’il me rendait un sourire complice et coquin, comme s’il me souhaitait une bonne journée.

Je promenais mon chien tous les jours au petit matin. Nous marchions vers le vieux port, la chapelle Sainte-Barbe sur son promontoire rocheux et à travers les petites rues de la ville. Je vivais, au gré des marées, de l’agitation du port et j’assistais à l’embarquement ou au débarquement des marchandises de l’île de Batz sur la barge François-André. Je connaissais la plupart des travailleurs de l’aube. Certains d’entre eux, en dépit de mes mises en garde, s’obstinaient à tendre la main vers mon chien, mais devaient vivement la retirer. À ce jour, cependant, il n’a encore mordu personne. Il veut seulement qu’on le laisse en paix. Il est libre, comme chacun, de ne pas accepter les caresses du premier venu. Je le comprends tout à fait. « Tel chien, tel maître », prétend un proverbe.

Avec les personnages que je rencontrais – pêcheurs se rendant au port, commerçants relevant le rideau de leur boutique, ouvriers en route vers leurs chantiers ou pressant le pas vers l’arrêt des cars rue de la gare, et parfois, l’été, quelques noctambules fatigués regagnant leur lit après une nuit longue et éprouvante –, nous partagions une familiarité, parfois une fraternité des gens du petit matin. Le jour se levait, rouge et flamboyant par-delà la pointe de la chapelle Sainte-Barbe tel un flot de sang qui s’étendait et ondulait sur la mer vers l’îlot de Ty Saozon. Comme tous les matins, à cette heure toute première, le monde me paraissait neuf, lavé par la nuit de toutes les souillures de la veille et il m’arrivait parfois, à cette heure indicible et solitaire, de me figurer que j’en étais le seul dépositaire et qu’il n’appartenait qu’à moi.

II

Au nombre des lève-tôt que je croisais dans le quartier du port presque tous les matins, au hasard de mes déambulations, mon chien courant sur mes talons ou traînant loin en arrière avec la truffe au sol, j’avais, comme tout le monde, remarqué un personnage original et pittoresque que les Roscovites, depuis quelques années déjà, appelaient “Le Photographe” pour la simple raison qu’il portait toujours, suspendu à son cou, un lourd appareil photographique qui lui battait la hanche et semblait l’attirer vers le sol. Personne ne l’avait jamais vu sans cet appareil. Il avait la dégaine d’un vieux clochard, mais on ne l’avait jamais vu mendier ni même aborder qui que ce soit dans la rue. D’ailleurs, personne ne l’avait jamais vu adresser la parole à quelqu’un et jamais quiconque n’avait entendu le son de sa voix.

C’était un petit vieux à l’allure pitoyable et rabougrie, cassé en deux, plié vers le sol, une épaule beaucoup plus basse que l’autre. Il tenait à la fois de la souris mouillée et du petit moineau ébouriffé par le gel. Les yeux à terre, il trottinait comme un jouet mécanique qui parfois s’arrêtait, son fonctionnement grippé par une faiblesse de la pile ou par un faux contact, puis il repartait vivement en frottant ses pieds au sol comme s’il s’efforçait de rattraper le temps que sa panne momentanée lui avait fait perdre.

Il portait tous les jours, été comme hiver, un lourd manteau en épaisse laine grise, un vieux pardessus trop long et démodé depuis au moins vingt ans, peut-être plus, particulièrement laid et qui paraissait avoir été récupéré dans une poubelle. Un vêtement dont les basques traînaient presque au sol. Il ne le quittait jamais, même aux jours les plus torrides de l’été. Ce qui intriguait les touristes qui flânaient dans les rues de la ville en bermudas à fleurs et en robes courtes et légères. Ainsi vêtu, notre photographe attirait sur lui toutes les rumeurs et toutes les suppositions. Mais le vieil homme ne paraissait pas y prêter la moindre attention. Il allait son chemin, indifférent à tout et sans s’occuper de personne. Comme s’il appartenait à un autre monde.

On ne savait rien du Photographe. Si ce n’est qu’il s’appelait Hippolyte Darveau, car c’est le nom qui figurait sur sa boîte aux lettres, et qu’il vivait seul dans une petite maison à la grille rouillée, au crépi lépreux et au petit jardin en friche, rue des Johnnies. Les ronces grimpaient à l’assaut du tronc d’un vieux pommier et l’étouffaient, les pissenlits envahissaient l’allée principale. Sans doute vivait-il avec un chat, car on croyait l’avoir vu acheter un sac de litière, un jour, à l’épicerie de la rue Yan’-Dargent. Personne n’en était sûr, mais on le répétait. On imagina donc un chat à l’image de son maître, vieux et mal portant. Les commères supposaient notre homme veuf ou célibataire, car on ne l’avait jamais vu accompagné d’une femme, ni même adresser la parole à l’une d’entre elles. Et comme il ne recevait pas ou ne rendait visite à personne elles en avaient aussi conclu qu’il n’avait pas de famille.

On ne savait ce qu’il faisait de ses journées, encore moins de ses soirées. Il n’était pas originaire de Roscoff ni même de la région. On l’aurait su, évidemment. C’était donc un étranger. D’où venait-il, que fuyait-il pour ainsi mener à Roscoff une vie solitaire et recluse ? Nul ne le savait, ni ne pouvait le savoir. Peut-être un Parisien qui n’était jamais rentré de ses vacances, un homme qui avait quitté sa femme et ses enfants, un ancien repris de justice venu se mettre au vert et se faire oublier, un curé défroqué en marge de la société, un pauvre homme délaissé par sa famille ou banni à la suite d’une quelconque indignité ? Les hypothèses allaient bon train et chacun avançait un avis. On avait aussi remarqué qu’il n’y avait pas d’antenne de télévision sur la cheminée de sa maison, qu’il ne recevait jamais de courrier, car la fourgonnette jaune de la Poste ne s’arrêtait jamais devant la barrière branlante de son petit jardin laissé à l’abandon total. Sa boîte aux lettres débordait d’une quantité de prospectus publicitaires gonflés d’eau de pluie. Il donnait l’impression de s’être coupé du monde, de mener une vie de vieil ermite et de n’attendre rien de personne. Ainsi, pour tous, Le Photographe restait une énigme absolue.

Comme tous les habitants de Roscoff, je connaissais l’homme à l’ample manteau gris qui lui battait les jambes et à l’appareil photo éternellement suspendu à son cou. Je le croisais certains matins au cours de mes balades au hasard des rues, mais je n’avais pour lui aucune curiosité particulière. C’était, pour moi, un personnage pittoresque, un original, sans plus, une ombre de la rue, un personnage lointain que je n’avais jamais cherché à cerner. Encore moins à fréquenter. J’avais connu quantité de marginaux en son genre au cours de ma carrière, surtout quand j’étais en poste à Paris. Horace le regardait cheminer et venir à notre rencontre, grognait sur lui, mais se tenait prudemment à distance. Je pensais que c’était à cause de son manteau et de sa dégaine générale. Mais Horace râle sur tout le monde sans exception. Tout juste un petit grognement comme pour dire bonjour, son langage à lui. Il n’avait jamais impressionné quiconque et tous connaissaient sa méfiance et son mauvais caractère. Nous échangions, l’homme au manteau et moi, un rapide bonjour. Il levait un peu la tête, soulevait légèrement le bord de son chapeau d’un petit geste mécanique du revers de la main, puis poursuivait sa marche pesante de tortue sans se soucier de son entourage.

La boulangère de la rue Albert-de-Mun, qui connaissait ses habitudes et le voyait arriver à travers sa vitrine – toujours à la même heure, sept heures précises, dès l’ouverture du magasin –, lui avait déjà ensaché sa baguette de pain. Tous les dimanches, il déposait sur le comptoir, pour le pain de sa semaine, un billet de dix euros et n’attendait jamais qu’on lui rende sa monnaie. Il était donc une figure locale connue, un peu moquée pour son originalité et son mystère, mais respectée de tous parce que pittoresque et inoffensif. Il passait devant le café “Ty Pierre” à l’heure du premier café, sans regarder, sans tourner la tête vers la vitrine et les yeux sur ses chaussures. Les habitués tournaient à peine la tête et le regardaient passer. Puis haussaient les épaules. Plus personne depuis longtemps ne risquait un commentaire sur ce mystérieux personnage.

Tous savaient qu’il se rendait jusqu’au bout de l’estacade tous les matins et se retirait juste un peu avant l’arrivée du premier bateau de l’île de Batz. Et ainsi par tous les temps, même les jours de grand vent, et tous s’étonnaient qu’il ne s’envole pas dans la bourrasque, emporté comme un fétu de paille par son ample manteau. Il repartait quand le bateau passait devant la tourelle de Duslen et se préparait à accoster.

Il marchait devant ses poursuivants, pressait le pas en se maintenant à la rambarde, celle de droite, pour laisser passer de l’autre côté le flot des îliens. Arrivé sur le quai Neuf, on ne sait où il disparaissait, peut-être derrière les sacs de filets de pêche et les montagnes de casiers à crabe qui encombraient l’embarcadère. Personne ne le voyait jamais le reste de la journée. Il n’était qu’une marionnette familière, une ombre fragile et branlante du petit matin.

Tous les Roscovites se demandaient ce qu’il allait ainsi photographier de si bonne heure tous les jours de l’année et surtout ce qu’il faisait de ses photos. Il n’en avait jamais montré une seule. Il n’avait jamais participé à une exposition locale. On avait fini par supposer qu’il les accumulait et les gardait pour lui ou qu’il les effaçait d’un jour sur l’autre, ce qui était le plus probable. On ne savait pas davantage le sujet de ses photos. Que traquait-il tous les matins en regardant la mer face au soleil levant ? Peut-être les infinies variations des couleurs du ciel, l’arrivée des bateaux, le vol des oiseaux marins. Finalement, personne n’en savait rien. Le Photographe, restait pour tous à Roscoff un sujet d’interrogation et même un mystère quotidien. Il continuait ainsi à traîner les pieds dans les rues de Roscoff, la tête et l’épaule basses, indifférent à tout, comme s’il voulait entrer dans les murs et se fondre dans la grisaille du granit des façades. Un clochard énigmatique.

III

Mercredi 23 août, 7 h 30 environ

Je revenais ce matin-là, comme chaque jour, d’une longue promenade avec mon chien. Une épaisse brume de mer s’étendait sur la ville et la visibilité était à peu près nulle. On distinguait à peine la pointe du clocher de la chapelle Sainte-Barbe sur sa colline. Je rentrais par la grève de Toul Lous, puis par le quai d’Auxerre. Horace s’était attardé loin en arrière, le museau dans les touffes d’herbe et la truffe reniflant au coin de tous les murs, et y avait relevé et déposé ses petits messages quotidiens. Je l’attendais, je le voyais à peine dans le brouillard. Je patientais et je l’appelais encore. Il venait vers moi sans se hâter, l’air content de lui et se léchant les babines. J’avais bien remarqué de loin une animation et une agitation inhabituelles sur le quai Neuf et autour du hangar de l’école de voile sur le parking des pêcheurs encombré de cordages, de sacs de filets en désordre et de tas de casiers à crabe. Les bateaux de pêche, à marée basse, leurs grosses panses appuyées au quai, ressemblaient à de gros animaux se reposant, repus et paisibles. Des pachydermes multicolores.

L’estacade s’avançait dans la mer tel un gigantesque mille-pattes, une longue chenille sur ses piliers de béton gris. C’était le lieu d’embarquement pour l’île de Batz, une sorte le long ponton sur pilotis construit à la fin des années soixante. Long de six cents mètres, il permet aux passagers d’atteindre le chenal de Batz où il y a de l’eau à toute heure, aux plus grandes marées. Un employé municipal, en tenue orange fluo, sortait de son abri le petit véhicule électrique adapté à la circulation sur l’estacade. Les autres véhicules étaient interdits par précaution, car toute circulation automobile y était dangereuse à cause de la dégradation de l’édifice rongé par l’air salin et bousculé par les assauts incessants de la mer. Un rapport d’experts y avait décelé des signes de vétusté et de corrosion. L’édifice nécessitait d’importants travaux de rénovation pour l’instant différés en raison de leur coût très important et faute, sans doute, d’entente et de réelle volonté politiques. Je ne m’étonnai pas outre mesure de la sortie ce matin du petit véhicule blanc. Comme tous les Roscovites, j’en avais une certaine habitude. Il servait surtout pour les évacuations sanitaires. Auparavant, le transport des malades, des blessés, des vieilles personnes et des femmes enceintes se faisait par brancards sur les six cents mètres de l’ouvrage, ce qui n’était pas facile, surtout en cas d’urgence. Il n’était pas si rare que les femmes enceintes accouchent sur le bateau, plus souvent encore dans la voiture des pompiers en route vers la maternité de l’hôpital de Morlaix. Mais, ce matin, je fus surpris par la présence de trois voitures de gendarmerie, gyrophares allumés et projetant leur éclat bleu. De toute évidence, il se passait autre chose qu’une simple évacuation sanitaire. Quelque événement plus grave. Je le savais d’instinct.

Je rentrai chez moi tout à proximité sur le front de mer. Je préparais le repas de mon petit chien quand le téléphone sonna. C’était l’adjudant Marc Joncour de la brigade de Saint-Pol-de-Léon. Nous nous connaissions depuis longtemps et étions devenus familiers. Nous avions souvent travaillé ensemble au cours de ces dernières années, et récemment collaboré à l’arrestation de deux criminels quelques mois auparavant. Il paraissait énervé, essoufflé comme s’il avait couru le cent mètres olympique, il avait le débit rapide et saccadé et je peinais à le comprendre.

— Guillaume, je sais que tu es en congé et je suis désolé de te déranger chez toi à cette heure matinale, mais je suis soulagé de pouvoir te joindre aussi vite. Viens de toute urgence me rejoindre au bout de l’estacade. Un crime y a été commis. La victime est un vieil homme qui m’a tout l’air d’avoir été égorgé. Je t’attends, essaie quand même de faire au plus vite.

— J’arrive tout de suite. Deux minutes, pas plus, et je suis là.

Je sortis aussitôt en claquant la porte d’entrée dans mon dos et me précipitai dans la rue.

Quand, marchant à grandes enjambées le plus vite possible, trottinant, courant parfois, je parvins à l’entrée de l’estacade, les gendarmes en avaient déjà barré l’accès et sécurisé le périmètre, ce qui n’était pas bien compliqué. Trois mètres de rubalise jaune suffisaient. Personne ne pouvait passer sans leur autorisation. Je rejoignis l’adjudant Joncour et ses deux collègues tout au bout de l’estacade. Ils m’attendaient. Le véhicule électrique était là avec les pompiers. Le gendarme vint immédiatement vers moi.

— Nous avons été appelés par un témoin, une personne qui arrivait de Batz et se rendait à son travail. Il avait l’habitude de voir cet homme sur l’estacade ou sur le port presque tous les matins, mais ne l’avait jamais vu assis dans une position d’abandon qui l’a intrigué. D’habitude, il s’empressait de s’éloigner dès que quelqu’un arrivait à proximité. Le témoin a cru que ce vieux monsieur avait été victime d’un malaise. Il ne répondait pas aux questions. Il ne pouvait guère le faire. Le vieil homme s’écroula lentement sur le côté. Il avait une plaie béante à la gorge. Il s’était vidé de son sang.

Je m’approchai. Sa tête pendait, écroulée sur sa poitrine, disloquée comme celle d’une poupée de chiffon. Le manteau de grosse laine avait retenu et absorbé une grande partie du sang. Sa barbe ne permettait pas de voir les contours de son visage. Mais il y avait aussi au sol une large flaque de sang qui s’écoulait vers la mer par une petite rigole du béton.

Je pris aussitôt la direction des opérations. J’anticipais. J’avais une longue habitude des scènes de crime. Je mis en alerte l’Identité judiciaire et, à Brest, le service de médecine légale.

— Délimitez immédiatement la scène de crime, fermez l’accès à l’estacade, ne laissez personne approcher et surtout ne touchez à rien. Demandez aux responsables de la compagnie des vedettes de Batz de ne plus débarquer de passagers à l’estacade et de décaler de deux ou trois heures leurs rotations de manière à accoster au quai du port quand la marée aura monté suffisamment.

Je me demandais qui avait pu en vouloir à ce vieil homme, réputé inoffensif, au point de l’assassiner d’une manière aussi barbare et de lui trancher la gorge comme à un animal de boucherie. Surtout en ce lieu insolite et isolé face à la mer. Cette situation m’intriguait.