Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

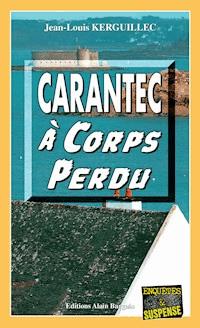

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Les enquêtes du commandant Le Fur

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Quel lien peut-il y avoir entre la noyade d'une vieille femme et la disparition mystérieuse d'un jeune homme ?

CARANTEC. Avec sa fidèle équipe, le commandant de police Guillaume Le Fur enquête depuis quelques jours sur la mort suspecte d’une vieille femme retrouvée noyée sur la vasière de Locquénolé. C’est alors qu’une jeune femme vient lui signaler la disparition inexplicable de son compagnon, un étudiant un peu illuminé qui s’est laissé enfermer toute une nuit au château de Taureau, en baie de Morlaix, sur les traces du révolutionnaire Auguste Blanqui, le plus célèbre prisonnier de la forteresse, et à la recherche d’un hypothétique souterrain.

Embarquez dans le tome 5 des enquêtes pleines de rebondissements du commandant Le Fur et laissez-vous entraîner par les charmes et les mystères d'une imposante forteresse !

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean-Louis Kerguillec né à Kervaliou dans les dunes de Cléder, au plus près de la côte léonarde dont il connaît le moindre recoin, a exercé une longue carrière de professeur de lettres classiques au lycée Tristan Corbière à Morlaix. Désormais retraité, il cultive son jardin, pratique la pêche en mer, la course à pied et se passionne pour la peinture et toutes les littératures. Il vit actuellement et écrit à Taulé.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 332

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

- À la petite troupe de mes petits-enfants

Lola, Swann, Jeanne, Edgar, Lise, Louis, Léonard.

- A tous mes ami(e)s du marché du jeudi matin à Carantec

Meggie, Gaëlle, Alain, Maha, Fernando, Christine, Yvon, Olivier, Jocelyne, Jean-Luc, sans oublier tous les autres.

- À Christine et Serge du bar L’Équipage pour la chaleur de leur hospitalité.

- À Karine et Marie du Comptoir de la Mer.

- À tous mes amis péchous de Kastell Bian

À la mémoire de Frédo.

« Monsieur B anqui, il est interdit de regarder la mer ! »

*

« — Vous m’avez enfermé dans un tombeau, vous me devez au moins la paix du tombeau.

— Je ne puis pas empêcher de chanter des gens qui s’ennuient. »

PROLOGUE I

Vendredi 10 juillet 2015. Le Bruly. Port de Locquénolé. Entrée dans la nuit.

Ambroise Lachuer, tout ratatiné dans sa voiturette blanche, tassé et recroquevillé sur son siège, épaules et tête basses derrière le volant, son petit cou étroit profondément enfoui dans une vieille chemise à carreaux, attendait que tombe enfin la nuit, la regardait descendre sur ses genoux et patientait depuis plus d’une heure au bord de la rivière de Morlaix, sur un petit délaissé de terrain tout au ras de la route, à peine quelques mètres avant le parking du quai du Bruly, à Locquénolé. Avant de quitter sa petite maison du Relecq, aux confins des Monts d’Arrée, pour se donner du cœur à l’ouvrage, il s’était versé, en tremblotant, un petit demi-verre de porto qui lui avait longuement râpé la gorge, puis enflammé le ventre. Une bouteille, recouverte de poussière et oubliée depuis si longtemps, qu’il était allé chercher, en allongeant le bras, tout au fond du placard de sa cuisine. Il est vrai qu’il s’était refusé la moindre goutte d’alcool depuis bientôt dix ans. Et d’ailleurs, tout plaisir de la vie. La dernière fois qu’il en avait bu un verre, c’était avec sa femme Clarisse pour leurs cinquante ans de mariage. Leurs noces d’or, cinquante années d’amour qu’ils avaient souhaité fêter et célébrer en toute intimité. Ils étaient même allés au restaurant à Morlaix, un restaurant pas trop cher, puis au cinéma, et rêvaient déjà à leurs futures noces de diamant. Ces dix prochaines années allaient passer tellement vite ! C’était la même bouteille noire et trapue, à l’étiquette dorée, sur laquelle une femme dansait, tournant sur elle-même sur la pointe des pieds et les bras haut levés. Nul n’y avait touché durant toutes ces années. Ambroise Lachuer avait laissé la bouteille et le verre sur la table et quitté sa petite maison, dans la lumière ocrée et pourpre du soir qui déclinait doucement vers l’ouest, au-delà des pentes rousses et des chicots d’ardoise du Roc’h Trévézel.

La nuit montait lentement de la rivière et s’élevait en écharpes douces, torsades et volutes de brume, et l’eau noire et lourde fumait, semblait bouillir comme un baquet de lessive. Le petit homme, tapi derrière son volant, ne quittait pas des yeux la petite place, sur sa droite, juste à quelques mètres devant lui et la silhouette d’une grande femme, maigre et tordue, toute vêtue de noir, qui allait et venait du quai à la route et parfois la traversait pour venir regarder à travers la vitrine de la crêperie située juste en face. Elle marchait lentement, avec des allures de vieille sorcière, poussant loin devant elle sa maigre poitrine et ondulant de ses hanches étroites. Ambroise en connaissait les habitudes, l’avait déjà guettée à quantité de reprises, et le moindre de ses gestes lui était familier. Puis la longue silhouette funèbre retournait sur la petite place, face à la mer. La marée était haute à cette heure-là, et les vagues battaient le quai, sans doute un reste de la houle du large, en cette fin de grande marée et après quelques jours de vent d’ouest assez violent. La femme qu’il guettait, faisait ce va-et-vient tous les soirs et le froid, à la mauvaise saison, la pluie battante, la grêle ou même la neige ne la décourageaient jamais. Ambroise Lachuer quitta enfin sa voiture, en referma la portière avec précaution, évitant de la claquer, et s’approcha doucement de la femme, alors que, le dos tourné, elle passait derrière un fourgon arrêté sur la petite place. Arrivé auprès d’elle, il prit de loin son élan et, de toutes ses forces, la poussa dans le dos. Il y avait mis toute l’énergie et toute la rage dont il était encore capable à son âge. C’étaient là plus de vingt années de haine concentrées en un seul geste. La femme en noir partit en avant, bascula et s’abattit à plat sur l’eau en poussant un petit cri pointu, couvert par le rugissement d’une grosse moto qui passait sur l’autre rive, sur la route du Dourduff, devant la maison Cornic. Notre petit homme prit tout juste la peine de jeter un coup d’œil rapide en contrebas du quai, la regarda se débattre un bref instant, jupes en éventail, grand nénuphar noir et grotesque, puis rapidement s’enfoncer et couler à pic. Un large sourire illumina son visage étroit et ridé, puis, d’un coup, il se retourna et trottina tout menu jusqu’à sa voiture. Il semblait léger et sautillait comme un petit moineau. On eût même dit qu’il dansait ou qu’il allait s’envoler. Il opéra vivement un demi-tour sur la route et prit la direction de Morlaix. Le trajet du retour lui parut très court, et il se surprit à fredonner une chanson à la mode au temps de sa jeunesse, La Vie en rose, lui qui n’avait jamais eu la moindre envie de chanter depuis tant d’années. Arrivé chez lui au Relecq, il rangea la voiturette dans le garage dont il verrouilla soigneusement la porte, entra dans sa salle à manger, saisit un cadre argenté sur le lourd bahut breton à décor de galettes, une photo de mariage où, tendant la main à un petit homme tout raide qui redressait le menton dans son complet anthracite, semblant étranglé par sa cravate, une jeune femme brune regardait fixement l’objectif de ses petits yeux noirs et effarés. Il l’embrassa dévotement et à plusieurs reprises, claquant bruyamment des lèvres et les poussant en avant, le présenta devant ses yeux en levant haut les bras.

— Tu vois, Clarisse, ma chérie, mon amour, je l’ai eue, je l’ai eue enfin, cette sale vache, cette vieille salope ! J’ai bien fait d’attendre toutes ces années. Pardonne-moi, j’ai peut-être même attendu trop longtemps, mais je voulais attendre le jour de nos noces de diamant. Cette fois-là, ça y est enfin ! Je l’ai poussée dans la mer, à Locquénolé, juste devant chez elle, Elle ne doit pas savoir nager et j’espère bien qu’elle est déjà crevée à l’heure qu’il est, que les crabes verts et les poissons vont lui manger sa sale gueule, lui arracher sa langue de pute, et que les crevettes et les bigorneaux perceurs vont lui entrer très profond dans le derrière. Elle ne méritait pas davantage, cette garce, et quel bon débarras ! Une saleté de moins à la surface de la terre. Elle t’a tellement fait souffrir durant toutes ces années ! Je t’ai vengée, j’y ai mis le temps, je le sais bien, mais j’ai choisi et attendu le jour, et j’ai quand même réussi. Je l’ai eue enfin, elle est crevée à l’heure qu’il est, tu peux enfin reposer tranquille, mon amour.

Ambroise Lachuer reposa le cadre argenté avec d’infinies précautions, l’orienta avec minutie, à gauche, puis à droite, se reprit à deux reprises, reculant de quelques pas, puis avançant d’autant, penchant la tête d’un côté, puis de l’autre et ne le quittant pas des yeux, et, satisfait, se retourna enfin. Il se servit un verre de porto, un grand verre cette fois-là, rempli à ras bord, le tendit en direction du cadre argenté, le but d’un trait, se torcha la bouche d’un revers de manche, puis rangea la bouteille tout au fond du placard. Il passa son verre sous le robinet, l’essuya, y enfonçant profondément le pouce, le remit dans le buffet, se frotta les mains, un large sourire sur son visage étroit, puis monta légèrement l’escalier en sifflotant, et alla se mettre au lit avec la conscience et la fierté du devoir enfin accompli. Il chantonnait encore La Vie en rose en repliant et tapotant soigneusement sa courtepointe rouge.

PROLOGUE II

Baie de Morlaix. Château du Taureau. Lundi 13 juillet 2015.

Xavier Delarue avait embarqué sur Le Cormoran qui, parti de la cale du Kelenn à Carantec, accostait maintenant au château du Taureau. Les touristes, massés sur le pont, appareils photo et téléphones portables à bout de bras, mitraillaient tout ce qui se présentait à leur portée. Le granit du débarcadère était mouillé et glissant. Un matelot donnait le bras aux passagers pour les aider à descendre du bateau et poser sur le sol un premier pas prudent. Un jeune homme en parka vert bronze, portant un petit sac de toile en bandoulière, descendit comme les autres, en prenant garde de ne pas trop mouiller ses chaussures aux vaguelettes qui assaillaient les marches de granit usé, et monta, porté par le mouvement de la foule, l’escalier de pierre inégal, s’accrochant à la rambarde mangée de rouille. Il se mêla aux visiteurs qui franchissait le pont-levis et pénétrait dans l’ombre de la cour de la vieille forteresse. Un pavillon claquait au vent, au sommet de la tour, et la drisse cliquetait sur le mât. La mer, inlassablement, battait le rocher au pied de la forteresse. Le jeune homme écouta un instant le guide, une jeune femme blonde, plutôt jolie, qui, juchée sur une estrade évoquait, en forçant la voix, l’histoire du château. Il avait été construit sur un rocher appelé le Taureau pour arrêter les Anglais qui venaient piller et ravager le pays de Morlaix. Elle exposait les différents avatars de la bâtisse au cours des siècles. Ancienne forteresse militaire devenue ensuite prison, elle avait été la villégiature estivale d’une dame de la haute société parisienne qui l’aménagea, la meubla et la décora à son goût et qui, tous les étés, y menait grand train et joyeuse vie avec de nombreux invités de marque. Le fort devint ensuite une école de voile pendant une vingtaine d’années. Puis, durant une longue période, il fut laissé à l’abandon, ouvert à tous les vents et livré aux rats de grève, aux goélands et aux vandales de tout poil. Enfin, restauré à grands frais, le Taureau avait été rendu aux touristes qui venaient en foule, à la belle saison, le visiter depuis Carantec ou Plougasnou, de l’autre côté de la baie. Plus de vingt mille visiteurs par an.

Le jeune homme à la parka verte monta sur la terrasse du Taureau. La pierre chauffait sous le soleil. Une odeur d’algues et de marée se mêlait à celle des produits solaires. Des odeurs de vacances. Il resta un long moment à regarder la mer, accoudé sur le parapet. La fin de la visite, qui durait environ une heure, était annoncée par deux sons de cloche distants de quelques minutes. Au second, il fallait impérativement regagner le bateau. Il avait décidé de laisser partir le dernier bateau et de se cacher dans l’échauguette nord, au coin de la terrasse, et de se laisser enfermer dans le château. Il écouta les derniers bruits de pas sur le pont-levis et celui de la lourde serrure. Il suivit des yeux le bateau qui s’éloignait et passait auprès de l’île Louët en direction de Carantec. Il était désormais seul dans la forteresse, vaste et lourd vaisseau de pierre posé au milieu de la baie. Il tenait à la main un livre ancien, broché, aux coins noircis, racornis et rebiqués, à la couverture beige, et qui paraissait avoir déjà beaucoup servi. Il se tenait accroupi, recroquevillé au coin du mur. Les mains aux genoux et serrant fort le livre contre son ventre, il avait décidé de passer la nuit seul sur la terrasse à contempler les étoiles. Il avait enfin le château pour lui tout seul. Toute une nuit. Il réalisait enfin son rêve.

Un peu plus tard, il entra dans la cellule de Blanqui, au premier étage de l’unique tour du château et qu’on appelait la Tour Française. C’était une cellule basse et voûtée, sans cheminée, puant le salpêtre et l’humidité, située tout juste auprès du mécanisme du pont-levis. Une petite fenêtre, protégée par des barreaux en fer forgé, donnait sur la cour intérieure. Ainsi assis, dos au mur, il attendit l’obscurité et avait dû s’assoupir. La fraîcheur de la nuit le réveilla. Il monta sur la terrasse et s’absorba dans la contemplation des étoiles car il avait aussi apporté une carte du ciel. Sa lampe au front, il se reportait à l’ouvrage de Blanqui, L’Éternité par les astres, dont il ne se séparait jamais. Il y eut soudain le claquement du grand loquet, un long grincement, et le bruit des gonds la porte qu’on ouvrait. Une silhouette noire se glissa dans le château. Penché tout au bord du parapet, pour essayer de voir l’entrée de la cour intérieure, Xavier Delarue restait tendu et tous les sens en éveil, lorsqu’il perçut un glissement dans son dos et ressentit une présence. Il n’eut pas le temps de se retourner qu’il reçut un choc violent à l’arrière de la tête, puis qu’aussitôt, un bras lui passa sous une jambe, une autre sous le buste, et il se sentit à la fois renversé en avant et soulevé. Il avait instinctivement passé son bras en arrière pour essayer de s’accrocher et de se retenir et sa main avait tout juste frôlé une surface froide, mouillée et lisse comme la peau d’un squale. Il se sentit roulé et poussé sur la pierre du parapet, partit en avant sans un cri et son corps s’écrasa sur le pavé de la cour intérieure avec un claquement sec, comme un sac de sable. Du sang jaillit de sa bouche puis s’écoula de ses oreilles, serpenta au sol et s’infiltra lentement dans le creux des joints, entre les dalles d’ardoise. L’ombre noire ramassa le sac, le fouilla, puis s’éloigna, abandonnant le livre de Blanqui auprès du banc sur la terrasse. La cour du château et ses hauts murs résonnèrent encore quelque temps de bruits sourds, de chocs de métal clair et de raclements lourds, un peu comme les frottements de grosses pierres sur d’autres blocs et que l’on cherchait à déplacer, que l’on glissait l’une sur l’autre ou que, peut-être, l’on remettait en place. Quelqu’un, de toute évidence, remuait de lourdes pierres, quelque part au fond de l’antique forteresse.

La longue silhouette noire, fine et souple, se coula dans l’entrebâillement de la porte, gagna le pont-levis qui vibra et craqua un peu sous ses pas, puis disparut dans un bruit d’eau vivement remuée.

Une demi-heure plus tard, aux alentours de minuit, une nouvelle ombre, portant un bonnet péruvien rouge et bleu, entra doucement dans la forteresse, hésita et se dirigea à droite, directement vers l’escalier de la terrasse dont il fit le tour, projetant devant lui le mince pinceau d’une lampe de poche qui produisait une lumière pauvre et intermittente. Il s’arrêta un moment pour regarder un livre qui traînait à terre et fixa sur lui le halo de sa lampe. Il n’y toucha pas, évita de le ramasser puis redescendit à l’entrée de la cour intérieure. Il appela doucement et de plus en plus fort. Insista. Personne ne lui répondit. Sa voix faisait écho et résonnait lugubrement entre les lourdes murailles de granit. L’ombre au bonnet de laine ne s’attarda pas dans le château, sembla prendre peur et en sortit précipitamment. Il s’éloigna en pagayant nerveusement sur son kayak de mer.

Plus tard, il y eut encore des bruits de moteur hors-bord. Un homme amarra son zodiac noir à la rambarde du débarcadère et fit descendre de l’embarcation un grand chien blanc. Il portait un ciré jaune et un bonnet de laine profondément enfoncé sur la tête. Il sortit une grosse clé de la poche, mais trouva la porte déjà ouverte et laissa échapper un juron. Une puissante lampe de poche balaya les murs, fouilla les pièces et l’obscurité de tous les cachots. Il y eut des ordres secs d’un maître qui rappelle son chien et des allées et venues nerveuses. Il visita toutes les salles, emprunta tous les escaliers et promena le faisceau de sa lampe dans tous les recoins. Il monta sur la terrasse, vit un livre par terre, auprès d’un banc. Il était sûr que la veille, lors de sa dernière ronde, avant le départ du dernier bateau de la journée, ce livre ne se trouvait pas là. Ce n’était pas possible, il en était sûr et certain. Il vérifiait tout avec minutie avant de quitter le château. Il y braqua sa lampe, le poussa du pied, mais ne le ramassa pas. C’était un livre ancien à la couverture brune et aux titres rouges. Quelqu’un était donc entré dans le château depuis sa fermeture après le départ du dernier bateau de touristes de la soirée. Quelqu’un qui était peut-être là encore et le visiteur au ciré jaune regrettait de ne pas, cette fois-là, avoir apporté son fusil de chasse, ce qu’il faisait pourtant assez souvent. Avec son chien, il chercha et fureta partout, ne trouva personne, hésita au moment de partir, mais ne referma pas la porte à double tour comme il en avait l’habitude. Il choisit de la laisser ouverte. Il quitta le château, au ralenti de son moteur, passa auprès de l’île Louët où les lumières étaient désormais éteintes. Seul le phare, à l’extrémité ouest de l’île, une tour blanche carrée au sommet noir, au pignon d’une petite maison, projetait des éclats verts. Trois occultations toutes les douze secondes. Les locataires qui séjournaient sur l’île ces deux derniers jours avaient dû aller se coucher, saoulés par les embruns et le remuement inlassable de la mer autour de leur petit paradis temporaire et tarifé, loué et disponible pour seulement quarante-huit heures.

Bien plus tard encore, très tard même, vers la fin de la nuit, un autre zodiac, très gros et rouge celui-là, équipé d’un moteur hors-bord puissant aborda le débarcadère du château. Il y eut des cris d’hommes et des cris plus aigus de femmes, comme des vociférations d’ivrognes et des rires. Puis, au bout d’une dizaine de minutes, le bateau s’éloigna dans un rugissement de moteur violemment sollicité et prit le chenal de Tréguier, vers Térénez et Plougasnou. Enfin, l’antique forteresse retourna au silence et se renferma sur ses mystères. On n’entendait plus que le bruit des lourdes gouttes tombant du plafond de la poterne et s’écrasant sur le dallage de granit, le battement et le fracas des vagues sur le rocher du Taureau, le cliquetis incessant de la drisse du pavillon contre le mât, tout au sommet de la tour, et, vers l’est, le halètement de l’éolienne de l’île Noire qui ahanait et brassait opiniâtrement la nuit. À l’ouest, au-delà des clochers de Saint-Pol-de-Léon et de l’île de Batz, l’orage grondait et roulait sourdement, un orage de mer qui éclata vers quatre heures du matin. La pluie se mit à tomber, lourde et drue, accompagnée d’éclairs et de violentes bourrasques, un véritable déluge qui ne s’arrêta qu’au lever du jour.

I

J’enquêtais dès le début de cette semaine-là sur les circonstances de la noyade d’une femme que la mer, en se retirant, avait abandonnée dans la vase en contrebas de la cale du Bruly, à Locquénolé. Un ostréiculteur qui, très tôt le matin, empruntait le quai pour rejoindre son chaland amarré au milieu de la rivière, avait découvert un corps gisant à plat ventre sur la grève, le visage enfoui dans la vase et les bras en croix. Il avait aussitôt alerté les gendarmes de Saint-Pol-de-Léon et les pompiers de Morlaix. On reconnut le cadavre de Germaine Nuz, une femme bien connue de tous dans la commune, une vieille mégère qui, disait-on, s’attaquait à tout le monde depuis des années. La thèse d’un accident ou peut-être d’un suicide paraissait a priori évidente, et pour les gendarmes, arrivés rapidement sur les lieux, l’affaire semblait d’avance classée. Le médecin légiste, après examen du cadavre, avait délivré le permis d’inhumer et les obsèques avaient eu lieu, deux jours plus tard, en l’église de Locquénolé, une église en travaux, glaciale et humide en dépit de la saison, et pratiquement vide, suivies de la crémation à Landivisiau, en présence d’une toute petite poignée de personnes. Tout au plus le personnel de l’établissement. Même ses enfants n’avaient pas pris la peine de faire le déplacement. Mais très vite, étrangement, dans toute la commune, une rumeur naquit, enfla et se répandit comme une traînée de poudre. On parlait d’un crime et non plus d’un accident. Personne, en réalité, ne voulait croire à la thèse de l’accident, encore moins à celle du suicide.

Pierrette Kerfriden, Madame le maire de la commune de Locquénolé, était venue voir la commissaire Évelyne Lemétayer, ma supérieure hiérarchique, qui dirigeait depuis quelques mois la police à Morlaix1et qu’elle connaissait personnellement depuis leurs communes études sur les bancs des amphithéâtres de la faculté de droit de Rennes. Elle voulait que l’on fît toute la lumière sur ce décès et surtout qu’on fît taire la rumeur qui ne cessait d’enfler, de se développer et de se répandre. C’était même un véritable torrent qui gonflait sans cesse. Les journaux locaux, Le Télégramme et Ouest-France, ne manquaient pas de s’en faire l’écho, nourrissant et renforçant davantage encore les racontars dans la commune. Ma patronne m’avait donc fermement chargé d’intervenir, de mener mon enquête et de tirer cette affaire au clair. Surtout de trouver le moyen de mettre fin à tous ces bruits qu’elle qualifiait de dérangeants et même de néfastes pour Madame le maire qui allait se présenter dans quelques mois, en bonne place sur une liste, à des élections régionales et lui avait confié que ces désordres nuisaient à son image auprès des électeurs et aussi à l’image même de sa commune. Ma supérieure souhaitait donc une enquête rapide, efficace et discrète. Nous avions aussitôt conclu un accord avec les services de la gendarmerie, comme nous le faisions désormais assez souvent et j’avais ainsi toute liberté pour mener le travail à ma guise. J’en étais donc à l’enquête de proximité en compagnie de l’un de mes adjoints, le capitaine Arsène Le Treut. Nous interrogions méthodiquement voisins et connaissances de la victime. Personne ne s’étonnait de la mort de Germaine Nuz, et, étrangement, les habitants de la petite bourgade, dans leur très grande majorité, ne dissimulaient pas leur satisfaction, s’en réjouissaient même et applaudissaient ouvertement. Une commère, disait-on, et même une mégère qui cherchait querelle à tout le monde depuis tant d’années et que tous fuyaient comme la peste. Une situation qui durait depuis au moins dix ans. On disait aussi qu’elle avait laissé mourir ses vieux parents de solitude et de misère, indifférente à leur sort et refusant même d’en entendre seulement parler. Un parfait gibier de psychiatre, et aussi de sexologue ajoutaient certains, lâché dans la nature, en liberté absolue, et que nul n’avait jamais été en mesure de contrôler. Nous n’avions aucun mal à obtenir des renseignements sur elle. Tous voulaient nous en parler et venaient spontanément à notre rencontre. Nous recherchions des témoignages, et, de fait, nous en avions beaucoup. Beaucoup trop même. Une quantité. Mais tous pratiquement identiques. Pour ainsi dire, des calques pris les uns sur les autres. Du copié-collé.

Germaine Nuz était restée veuve à soixante ans. Son mari, Emmanuel, Manu pour tout le monde, avait eu, plaisantait-on à Locquénolé, l’excellente idée de s’offrir un brutal arrêt cardiaque, quelques années auparavant. Enfin délivré, le pauvre homme ! Elle avait eu deux fils et une fille, qui vivaient au loin, le plus loin possible assurément, ne voulaient plus entendre parler de leur mère et avaient renoncé depuis longtemps à lui rendre une quelconque visite. Nous avions très vite compris que s’il nous fallait interroger tous ceux qui ne pouvaient pas la supporter, tous ceux qui étaient entrés en conflit avec elle et surtout tous ceux qui avaient eu, plus ou moins, envie de la supprimer, nous allions en avoir pour plusieurs semaines d’enquête de voisinage. Elle faisait contre elle l’unanimité absolue, et nous en étions même stupéfaits. J’avais l’impression que chaque habitant de la commune, et même au-delà, avait des motifs personnels, voire intimes, de lui en vouloir, de la détester, de la vomir, d’avoir envie de se venger d’elle et, à la limite, de souhaiter sa mort. Et même de vouloir la tuer. On affirmait dans le bourg que même les crabes verts du port, d’ordinaire si acharnés et si voraces, n’en avaient pas voulu, ne lui avaient pas crevé les yeux ni arraché sa langue de vipère. On le regrettait vivement et en termes assez crus. Elle avait gâché la vie de tellement de gens et s’était fait une telle quantité d’ennemis… On nous la décrivait avec force détails, on nous la mimait, et au bout de quelques jours, nous avions l’impression de la connaître depuis toujours, d’avoir en permanence son portrait sous les yeux et même d’avoir été nous-mêmes au nombre de ses victimes. Un véritable personnage d’un roman de Zola. Maigre, voûtée et sèche, elle avait un visage étroit et chafouin de musaraigne, constellé de taches de rousseur, un menton pointu en grande partie avalé dans une bouche édentée, des cheveux en désordre, couleur vieille serpillière, aux extrémités roussâtres, sans doute lointain vestige d’une très ancienne teinture. Elle les escamotait parfois sous un chapeau arrondi et ventru, semblable à un pot de chambre, ou sous un fichu grisâtre et effrangé, et avançait d’une démarche raide et saccadée, fagotée toute l’année des mêmes nippes noires, sales et défraîchies, qui lui donnaient une allure de sorcière. Il ne lui manquait que le chapeau noir pointu et le balai serré entre les cuisses. Germaine Nuz n’avait jamais un mot aimable pour personne, salissait tout ce qu’elle approchait, de près ou de loin, et allait au hasard des ruelles du petit bourg, son nez pointu en l’air et le regard farouche, surveillait les fenêtres et épiait par-delà le mur des jardins, l’insulte et le sarcasme à la bouche. Elle s’efforçait de pousser en avant sa maigre poitrine, la tête en arrière, roulant mécaniquement des épaules et des hanches, d’une démarche raide de vieille ourse bancale, fixant effrontément les gens qu’elle croisait, les toisant et les fusillant de ses yeux globuleux et ahuris de vieille chouette, derrière des lunettes aux verres épais comme les hublots des scaphandriers.

Germaine Nuz passait le plus clair de ses journées dans le jardin public, au bas du bourg et au bord de la route de Carantec, sans beaucoup changer de place, assise sur un banc auprès de la fontaine ou sur l’une des marches basses du monument aux morts. Elle y restait des heures, été comme hiver, et par tous les temps, à commérer avec toutes les personnes de rencontre, à arrêter les promeneurs et à leur dire tout le mal possible de ses voisins et de tous les habitants de la commune. Elle fouillait dans leur vie privée, dans leur passé, dans leurs affaires de famille, recueillait, et inventait au besoin, des propos malveillants sur les uns et les autres, qu’elle répandait ensuite dans le bourg en les transformant à sa guise et les amplifiant à l’infini. Elle promenait, en bout de laisse, un vieux teckel noir et feu, pelé, perclus d’arthrose, qui boitait bas et traînait les reins au sol. Elle ne lui laissait pas le moindre centimètre de liberté, le tirait sèchement en arrière si la pauvre bête voulait flairer le coin d’un mur ou si elle s’avisait de lever la patte sur une quelconque touffe d’herbe. La promenade rituelle et calculée de son chien lui offrait le prétexte pour aborder d’autres propriétaires de chiens, du moins ceux qui avaient l’imprudence de s’arrêter et d’accepter de bavarder avec elle. Mais la plupart des gens s’efforçaient de l’éviter, changeaient de direction ou de trottoir, tiraient sèchement leurs enfants par la main, quand elle allait vers eux. Le soir tombant, elle descendait tout en bas de chez elle, sur le port du Bruly, auprès de la route en corniche qui mène à Carantec, où elle s’attardait à regarder passer les voitures, à interpeller les rares passants ou les derniers pêcheurs qui rentraient de mer, à guetter à travers la vitrine les clients de la crêperie qui dînaient en face, de l’autre côté de la route de Morlaix, à observer et à détailler le contenu de leurs assiettes, le nez au carreau, grimaçant et grommelant entre ses dents des commentaires aigres et malveillants. La crêpière abandonnait régulièrement ses poêles et la chassait, la coursait parfois, en la menaçant du manche de son balai. Mais elle revenait aussitôt, inlassablement, insistante et vibrante comme une mouche bleue à l’assaut d’une charogne. Germaine Nuz avait largement dépassé les soixante-dix ans, mais avait encore bon pied, bon œil, et l’incroyable énergie que procurent la méchanceté et la volonté acharnée de nuire aux autres, coûte que coûte, et par tous les moyens.

L’enquête me semblait compliquée, parce qu’apparemment trop simple et trop facile, et nous n’avancions guère. Nous avions sans cesse l’impression de piétiner et de tourner en rond. D’autant que les circonstances criminelles n’étaient pas du tout avérées. Tout juste une rumeur publique qui, on le sait bien, n’est jamais tout à fait fiable. Nous avions aussi le témoignage contestable et invérifiable de ce gamin de six ans. Je pensais que Germaine Nuz avait, après tout, très bien pu glisser sur le quai et tomber à l’eau toute seule ou, qui sait, en vertu d’on ne sait quel éclair de lucidité, en avoir eu assez de son existence de vieille sorcière rejetée de tous et, en raison même de sa méchanceté, pratiquement mise au ban de l’ensemble de la population, et avoir ainsi fait le choix miraculeux pour tous d’en finir avec sa vie de merde et de se jeter d’elle-même dans le port. Mais, en réalité, je ne croyais guère à son suicide. C’eût été trop beau pour être vrai. On revenait donc à ce témoin, ce garnement de six ans qui jouait au bord de la route devant la crêperie où dînaient ses parents et qui avait déclaré sans donner davantage de précisions avoir vu un homme pousser une femme à l’eau et partir en courant.

Ses parents, tout à leur dégustation de crêpes et à leur bolée de cidre, n’en avaient tenu aucun compte et n’avaient pas quitté leur table. Le lendemain, d’autres clients de la crêperie, se souvinrent des paroles de l’enfant et répandirent la nouvelle dans la petite commune.

Sur la foi, pourtant fragile, de cette rumeur publique, nous avions donc commencé par rendre visite à la crêperie “La Bilig du Bruly” où, assurait-on maintenant un peu partout, un petit garçon aurait vu un homme pousser Germaine Nuz à la mer. Armelle Jolivet, la crêpière, nous reçut avec un large sourire et, présentations faites, nous proposa une bolée de son meilleur cidre. Arsène, ravi, accepta la proposition et je déclarai, compte tenu de l’heure trop matinale, préférer un café. Ronde, joufflue, rose et joviale, en tablier blanc à dentelle sur une jupe noire, notre crêpière affichait un air de santé florissante et les marques d’une heureuse humeur, insolente et communicative. Elle attirait d’emblée la sympathie. Nous lui avions exposé en détail les motifs de notre visite.

— Je m’en souviens très bien. C’était vers la fin du service du soir, vers vingt-deux heures. J’avais eu beaucoup de clients ce soir-là et j’étais submergée de travail, complètement épuisée, d’autant que Nathalie, mon employée, avait pris quelques jours de congé pour le mariage de sa fille. Le gamin était là, dans le coin de la salle, près de la vitrine. Cédric, il s’appelait. Ses parents le reprenaient sans cesse, mais il n’en tenait aucun compte. Il ne tenait pas en place, dérangeait les clients des tables voisines, entrait et sortait de la crêperie et s’avançait sur la route. Ses parents lui demandaient sans arrêt de faire attention aux voitures, mais il m’avait tout l’air d’un affreux garnement qui ne voulait écouter personne. Un sale gosse mal élevé et infernal et des parents déjà complètement dépassés par un gamin de moins de six ans. Pour moi, une petite merde, une tête à claques. Il a vraiment gâché le repas de tous mes clients, ce soir-là. Je me souviens qu’à un certain moment de la soirée, il est entré dans la crêperie en coup de vent et a dit : « Le monsieur, il a poussé la dame dans la mer. »

— Il a bien dit « Le monsieur », c’est déjà pour nous un point important. On a au moins une idée du sexe de l’agresseur présumé ou même supposé…

— Oui, j’en suis certaine. Je me souviens très bien de la phrase du garçon et de sa petite voix pointue de petite peste. On l’avait assez entendue et subie pendant toute la soirée !

— Vous n’avez pas pensé à aller voir dehors ?

— Non, j’étais en plein travail, j’étais même complètement débordée. Je ne prépare rien d’avance, je ne réchauffe jamais mes crêpes. Je les fais à la demande. À cette heure-là, c’est le gros coup de feu, je n’ai pas le temps de quitter mes poêles, tout juste le temps de relever la tête et de jeter un coup d’œil vers la salle. J’avais vraiment la tête dans le guidon. Et, en plus, je devais assurer le service, car, je vous l’ai déjà dit, mon employée était absente. Alors, aller voir ce qui se passait dehors, ce n’était même pas imaginable.

— Et vos clients, qu’ont-ils fait ? Personne ne s’est levé de table pour aller voir ce qui se passait de l’autre côté de la toute ?

— Non, personne n’a bougé ni tenu compte, sur le coup, de ce que racontait le gamin. Il avait indisposé tout le monde et, je vous le répète, vraiment gâché le repas de ses parents et même de tous les clients de la salle qui soupiraient et râlaient tout bas entre eux. Chacun était occupé par la conversation de sa table et le moutard était tellement turbulent et insupportable que tous s’efforçaient d’en ignorer l’existence ; pensant que le garçon avait simplement voulu se rendre intéressant, personne ne s’est levé de sa chaise pour aller voir ce qui se passait dehors. Puis la soirée s’est déroulée normalement. Les clients partis, j’ai fait le ménage, puis mes comptes, et je suis allée me coucher. J’habite là-haut au-dessus de la crêperie. J’y ai repensé quand, le lendemain matin, j’ai appris qu’on avait trouvé Germaine Nuz, son nez pointu enfoncé dans la vase, là devant, face au parking. Elle était là dans son élément, la vase et la merde, cette vieille baleine malade échouée sur la grève. J’aurais évidemment voulu voir ça, comme tout le monde à Locquénolé.

— Vous ne l’aimiez donc pas beaucoup…

— Évidemment que non, et même pas du tout ! Et je ne vous en dis pas assez ! Mettez-vous à ma place ! Elle venait presque tous les soirs me provoquer à travers ma vitrine, y coller son nez de fouine et narguer grossièrement mes clients. La tête haute, le regard fixe et méprisant. Je lui ai souvent couru au cul avec mon balai ou une bassine d’eau froide. Je lui ai même mis des coups dans ses mollets et aspergé ses fesses en gouttes d’huile ! Ne comptez pas sur moi pour la pleurer ou la regretter, cette vieille morille desséchée. Alors là, pas la moindre seconde ! Je ne mouillerai sûrement pas le plus petit coin de mon mouchoir ! Pas question, jamais de la vie ! Ni moi ni d’ailleurs personne dans toute la région. Entre nous, bon débarras et qu’elle aille au diable, cette puanteur !

— Le jeune garçon a donc dit qu’un monsieur l’avait poussée à l’eau. Vous croyez vraiment la chose possible ?

— Absolument. La plupart des habitants de la commune se seraient disputés violemment pour avoir ce plaisir-là et même cet honneur suprême. Moi-même, certains soirs, je crois que je n’aurais pas hésité une seconde. Plouf, son petit cul étroit dans l’eau, à la Germaine Nuz, et joyeux rendez-vous avec les crabes verts et les poissons voraces aux petites dents pointues…

J’espérais que ces clients de la crêpière, les parents de l’enfant, eussent payé par chèque ou par carte bancaire, auquel cas Guy aurait certainement su les retrouver grâce aux facturettes du jour qu’Armelle Jolivet s’apprêtait à nous remettre, serrées dans un petit élastique. Pas de chance, la crêpière se souvint alors que ces clients avaient payé leur repas en argent liquide, qu’elle ne les connaissait pas, qu’elle ne les avait jamais vus et encore moins revus. Ainsi aucune chance de les retrouver par ce moyen. C’étaient, de toute évidence, des touristes de passage. Cette piste se refermait donc, pas même entrouverte. Cependant, ce témoignage du gamin, peu fiable et même impossible à vérifier, entretenait le doute tandis qu’au fil des heures, la rumeur enflait et déferlait sur la commune comme un torrent qu’aucun barrage n’aurait pu contenir. Elle se résumait à quelques mots qui circulaient rapidement de porte en porte, de fenêtre à fenêtre, d’un téléphone à l’autre et de réseau en réseau : « Germaine Nuz a été trouvée noyée dans le port, elle a enfin été assassinée, tant mieux et bon débarras, mais on ne sait pas encore par qui. Deux policiers de Morlaix sont même arrivés à Locquénolé et ont commencé à interroger les habitants. »

1 Voir Les Amours Noires du Léon, même auteur, même éditeur.

II

Morlaix. Lundi 20 juillet 2015.

Ce matin-là, j’étais déjà dans mon bureau, un peu avant huit heures, et je parcourais rapidement Le Télégramme du jour, me contentant provisoirement du survol des plus gros titres, me dépêchant d’en arriver aux pages sportives, mes préférées évidemment, quitte à revenir en arrière pour une seconde, voire souvent une troisième lecture, et je m’apprêtais à passer une nouvelle journée à faire du porte-à-porte à Locquénolé, en compagnie de mon collègue, le capitaine Arsène Le Treut. Une nouvelle expédition en ce lieu ne l’inspirait pas vraiment et il déclarait haut et fort, et à qui voulait l’entendre, qu’un bourg comme celui-là, où tous les cafés étaient désormais définitivement fermés, où l’on ne pouvait même plus boire un verre ou acheter un paquet de cigarettes, n’était qu’un désert culturel qui l’indisposait fortement, lui procurait comme un avant-goût de l’enfer et méritait d’être, à tout jamais, rayé de la carte.