Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

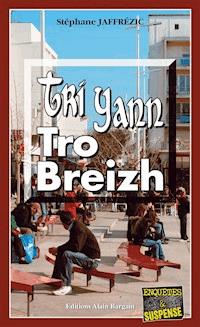

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eines Morgens wird im Hafen von Concarneau ein Ertrunkener aus dem Hafenbecken gefischt. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um einen Mord handelt. Capitaine Maxime Moreau taucht in die verborgene nächtliche Welt des Fischereihafens ein und setzt alles daran, um dem Täter schnellstmöglich auf die Spur zu kommen. Doch während die Ermittlungen ins Stocken geraten, lenkt ein zweites Verbrechen die Nachforschungen in ein von perversem Verlangen geprägtes Umfeld, in dem ein Menschenleben nur wenig wiegt...

Deutsch von Birgit Schoenthaler

ÜBER DEN AUTOR

Stéphane Jaffrézic ist 1964 in Concarneau geboren und lebt in Quimper. Während es in seinem ersten Roman um das Leben im Raum Concarneau gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur Zeit der Künstlerkolonie in Pont-Aven geht, verfasst Stéphane Jaffrézic heute Kriminalromane. Der scharf gewürzte Bretagne-Krimi Chile-Concarneau enthält genau die richtigen Zutaten…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Buchcover

Titel

Stéphane Jaffrézic ist der Autor von 16 Kriminalromanen in französischer Sprache.

Originaltitel: Chili-Concarneau

Für alle meine Lieben. Mein besonderer Dank gilt dem Commandant Vincent Martin. Ebenso danke ich dem Major Dominique Charbonnier

I

Noch ganz schlaftrunken kommt mir der Gedanke, dass ich wohl aussehen muss wie ein kleines Kind. Ich lege den Weckschalter um und umschließe den Wecker fest mit meiner Hand. Kleinkindhaft drücke ich ihn gegen meine Brust, als wäre ich selbst so ein Knirps und würde mich innig an mein liebstes Stofftier, Schmusetuch oder was auch immer schmiegen. Dicht neben mir höre ich Murielles langsamen, gleichmäßigen Atem und stelle mir in Gedanken die Position vor, in der sie wohl gerade schläft. Sie muss auf dem Bauch liegen, das Gesicht zu mir gewandt. Stundenlang könnte ich so verharren, ihr beim Schlafen zuhören und mir allerhand durch den Kopf gehen lassen. Nachdenken, über alles, über nichts, aus reinem Vergnügen, nur um die Ruhe des Augenblicks zu genießen.

Augen auf, es wird Zeit. Mich auf einen Ellbogen stützend werfe ich einen Blick auf den Wecker: sechs Uhr neunundzwanzig. Er war erst auf eine Viertelstunde später gestellt gewesen, doch nun ist er ausgeschaltet. Wieviel Zeit ist eigentlich inzwischen vergangen? Wenn ich mich schon deswegen hatte rühren müssen, kann ich jetzt genauso gut aufstehen.

Das Wort ist vielleicht heftig, aber ich muss gestehen, dass ich an einer obsessiven Verhaltensstörung leide. Sie ist keineswegs schmerzhaft, braucht nicht behandelt zu werden und nimmt unterschiedliche Erscheinungsformen an. Wenn ich zum Beispiel eine Treppe hinauf oder hinunter gehe, zähle ich die Stufen. Auf der Straße zähle ich manchmal meine Schritte. Oder ich überprüfe immer wieder, ob ich den Fernseher oder das Licht ausgeschaltet und das Gas abgedreht habe. Nachdem der Postbote vorbeigekommen ist, öffne ich meinen Briefkasten oft ein zweites Mal, um sicherzugehen, dass er tatsächlich leer ist. Und jetzt vergewissere ich mich gerade zum dritten oder vierten Mal, ob der Wecker auch ganz bestimmt nicht noch einmal klingeln wird. Im Dunkeln ertasten meine Füße die Pantoffeln und ich schleiche mich lautlos aus dem Schlafzimmer. Beim Anziehen im Bad freue ich mich wie ein Schneekönig, dass ich meine Freundin nicht unnötig aus dem Schlaf gerissen habe.

Als ich mein Hemd bis oben zugeknöpft habe, beginnt auf einmal das Telefon unnachgiebig zu klingeln. Dies gehört heute eindeutig nicht zu meinem Morgenprogramm, und ein innerer Groll macht sich gegen den Törichten breit, der es wagt, mich so früh mit einem Anruf zu bedrängen. Im Bruchteil einer Sekunde erahne ich seine Identität und nehme ihm seine Initiative überhaupt nicht mehr übel.

«Allô», melde ich mich mit verschlafener Stimme.

«Capitaine Moreau?»

«Ja.»

«Hier die Polizeiwache. Ein Mann hat im Hafengebiet eine Leiche entdeckt. Die Feuerwehr habe ich bereits benachrichtigt.»

«Natürlich. Das ist auch richtig so. Wo liegt sie denn?»

«An der Cale aux Voleurs.»

Der vielsagende Name dieser Bootsrampe, «Diebesrampe», stammt aus einer Zeit, in der die Seefahrer an eben dieser Stelle einen Teil ihres Fangs veräußert hatten, und zwar zu einem höheren Preis als dem offiziellen in der Fischversteigerungshalle.

«Ich komme.»

Mir dämmert, dass der Kaffee in der Küche nur darauf wartet, aufgewärmt zu werden, um seinen anregenden Duft zu verströmen. Doch das wird aufgeschoben. Es gibt Dringenderes zu erledigen. Am Schlafzimmer trabe ich vorbei, obwohl mir klar ist, dass die beiden Klingeltöne des Telefons Murielle geweckt haben müssen. Ich schnappe meine Jacke, meine Schuhe und schon bin ich aus dem Haus.

Anfang April beginnt der Tag zu dieser Zeit noch kaum zu grauen und ich muss meine Scheinwerfer einschalten. Unterwegs überholt mich oben in der Rue Saint-Jacques die Feuerwehr: Voraus fährt ein Citroën C25, in dem die Männer wahrscheinlich gerade ihre Taucherausrüstung anlegen, dann ein VSAB-Rettungs-und Opferhilfe-Fahrzeug. Ich hänge mich dran und fahre genau wie sie unten in der Avenue de la Gare bei Rot über die Ampel, gerade mal zwanzig Meter von der Polizeiwache entfernt. Ein Stück weiter biegen wir erneut bei roter Ampel rasant nach links ab. Der Streifenwagen ist bereits vor Ort. Sein blinkendes Blaulicht färbt die Landschaft leicht bläulich ein, was meines Erachtens einen ziemlich ästhetischen Anblick fürs Auge abgibt.

Der VPL-Taucherwagen hält an und lässt die beiden Männer in ihrer Taucherausrüstung aussteigen, bevor er weiterfährt. Der technische Ablauf bei einem solchen Einsatz ist mir bestens bekannt. Ich weiß genau, der Fahrer holt sich jetzt im Yachthafen das Einsatz-Zodiac. Innerhalb weniger Sekunden parke ich ein und achte darauf, mögliche spätere Manöver nicht zu behindern. Ich stelle den Motor ab und klettere aus dem Wagen. Die Feuerwehrleute hatten schon die Taucherflaschen übergezogen und die Schwimmflossen angelegt. Mit Taucherbrille und Schnorchel in der Hand watscheln sie Richtung Wasser, die Knie fast rechtwinklig in die Höhe hebend und mit eingehendem Blick die Oberfläche absuchend.

Der Brigadier Vernet und ein anderer Mann kommen auf sie zu und zeigen auf einen Punkt in etwa zehn Metern Abstand vom Hafenkai. Die Taucher nicken und gehen die Bootsrampe hinunter zum Wasser. Nach altem Taucherbrauch spucken beide auf das Sichtglas ihrer Maske, spülen sie noch kurz ab und lassen sich sanft ins Wasser gleiten.

Vom Blaulicht angelockt finden sich bereits ein paar Schaulustige ein und die Streifenpolizisten müssen auf ausreichenden Abstand achten. Währenddessen stellen die drei Feuerwehrmänner aus dem Rettungs- und Opferhilfe-Fahrzeug schon eine Sauerstoffflasche und eine Tragbahre bereit.

«Bonjour, Capitaine. Es scheint, die Leiche ist schon versunken…»

«Bonjour. Ist dieser Herr der Zeuge?»

Vernet bestätigt mit einem kurzen Nicken und ich wende ich mich dem Mann zu: Er ist klein, etwas gebrechlich, ungleichmäßiger Bart mit fleckigen Wangen, etwas aus der Mode gekommene Kleidung und rund siebzig Jahre alt, obwohl er mit ziemlicher Sicherheit jünger sein dürfte.

«Könnten Sie mir erklären, wie es zu Ihrer unerwarteten Entdeckung kam?»

Die Beachtung macht dem in sich zusammengesunkenen Mann Mut. Stolz richtet er sich auf und wirft den Kopf nach hinten, offensichtlich um Schwung zu holen.

«Mein Name ist Yves Audrin. Jeden Morgen in den frühen Morgenstunden drehe ich eine Runde auf dem Kai. Ich war früher selber Seemann und kenne die Jungs auf beinahe jedem Boot hier. Und wenn ich einen treffe, gibt er mir meistens etwas von seinem Fang ab.»

Die ersten Worte erwecken den Anschein, dass es länger dauern würde. Ich höre ihm aufmerksam zu und beobachte nebenher, wie die Taucher zu dem angegebenen Bereich hinüberschwimmen. Mit einem immer lauter werdenden Motorengeräusch braust das Schlauchboot von der Fahrrinne kommend heran. Meisterhaft gesteuert erreicht es die Taucher in Rekordzeit.

«Und plötzlich sehe ich ihn: den Ertrunkenen! Gütiger Himmel, das darf doch nicht wahr sein, sage ich mir und trete näher heran. Und genau in diesem Moment versinkt er im Wasser. Ich sehe mich um, aber es ist niemand in der Nähe. Und ich, ich kann doch nicht schwimmen, sonst wäre ich sofort ins Wasser gesprungen und hätte ihm geholfen. Ich sehe nochmal hin, aber er war verschwunden! Er war einfach nicht mehr da! Also habe ich mich beeilt und bin schnell bis zu den Bullen gelaufen. Naja…, bis zu Ihrer Dienststelle eben. Voilà, das war‘s.»

Der Brigadier Vernet gibt mir diskret mit einer unmissverständlichen Geste zu verstehen, was er von diesem Zeugenbericht hält. Ich bin geneigt, mich seinem Eindruck anzuschließen, lasse mich dann aber doch von meinem Pflichtgefühl leiten und warte letztendlich das Ergebnis der Untersuchung ab.

«Wenn Sie bitte in der Nähe bleiben würden, Monsieur Audrin. Vielleicht brauche ich Sie noch.»

Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ob das, was er erzählt hat, stimmt oder nicht und nehme sicherheitshalber die Orte, Fakten sowie die Gesten jeder Person gedanklich beinahe fotografisch auf.

Aus Erfahrung weiß ich genau, wie wichtig diese erste Bestandsaufnahme ist. Auf dem nassen Boden kann ich keine einzige Spur von Fischschleim oder Dieselrückständen erkennen. Angenommen, es gibt tatsächlich ein Opfer, und derjenige wäre einfach ausgerutscht, gäbe es hierfür keine auffallende Erklärung. Es könnte sich um einen Selbstmord handeln, aber ich kann nur feststellen, dass überraschenderweise jedes Fahrzeug in unmittelbarer Nähe des Hafenkais komplett fehlt. Während meiner Laufbahn als Ermittlungsbeamter hatte ich ausreichend Gelegenheit, bei verdächtigen Todesfällen zu ermitteln. Die Autopsie oder irgendein anderes unauffälliges Indiz konnten letztendlich den Beweis für einen Selbstmord erbringen und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Jedes Mal hatte sich herausgestellt, dass derjenige, der seinem Leben ein Ende setzen wollte, die Tat entweder in seinem eigenen Haus begangen oder zumindest auf einfachste Art und Weise gehandelt hatte. In keinem der Fälle, oder jedenfalls äußerst selten, hatte er vor der Tat einen längeren Weg zurückgelegt. Auf dem Parkplatz des Office du Tourisme stehen etwa zehn Autos, aber es würde mich wundern, wenn eines davon dem Opfer gehören würde, aus dem einfachen Grund, weil die dem Kaibereich nächstgelegenen Plätze frei sind. Es ist keine leichte Sache, die Psyche eines Menschen zu verstehen, der sich das Leben nehmen will… Außerdem könnte er oder sie am anderen Ende des Hafens ins Wasser gesprungen und anschließend von der Strömung hierher getrieben worden sein.

Der Zodiac-Fahrer überwacht konzentriert die Wasser-oberfläche, während seine Kollegen den Meeresboden in Augenschein nehmen. Sie haben den Kreis ihrer Erkundungen bereits erweitert, heraufsprudelnde Blasen verraten ihre Bewegungen. Es ist jetzt ganz hell und die Stimmung weniger drückend. Tief im Inneren komme ich zu der Einsicht, dass ich der Aussage des ehemaligen Seemanns immer weniger Glauben schenke. Ein scherzhafter Gedanke oder Bilder einer Halluzination haben sich schon in den Köpfen vieler der neugierigen Menschen festgesetzt. Fassungslos überrascht Audrin ein Grinsen auf ihren Lippen, und als er das leicht spöttische Gelächter erfasst, wird er plötzlich wütend und ruft vor der anwachsenden Menschenmenge:

«Ich sage die Wahrheit, ich habe ihn wirklich gesehen! Sie müssen mir glauben, ich bin nicht verrückt! Es ist zum Auswachsen! Wo zum Teufel steckt der Kerl?»

Genau in diesem Moment stoßen die Froschmänner an die Wasseroberfläche des Hafenbeckens, und tatsächlich einen Körper abstützend bewegen sie sich rasch schwimmend auf die Bootsrampe zu. Am Hafenkai macht sich das Team des Opferhilfe-Fahrzeugs bereit: Sie wissen, jetzt sind sie an der Reihe. Die Menschenmenge bewegt sich wie aus einem Holz geschnitzt vorwärts und schafft es mehrere Meter weit. Die schiebende und drückende Menschenflut konnte trotz des pflichtbewussten Einsatzes Vernets und seiner Männer, die tapfer versuchten, die Menge am Fortkommen zu hindern, nicht eingedämmt werden.

An der Bootsrampe angekommen müssen die Taucher den Ertrunkenen rückwärts aus dem Wasser ziehen und vertrauen ihn dem Rettungsteam an. Mit dem Bewusstsein, dass jede Sekunde entscheidend sein kann, laufen die Männer los und legen ihn vorsichtig auf den Hafenkai. Da die Immersionszeit unbekannt ist, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Blutzirkulation im kühlen Meerwasser verlangsamt hat: Sie beeilen sich sichtlich. Ein Feuerwehrmann fühlt den Puls des Opfers, während ein zweiter, ausgerüstet mit einer Schere, Pullover und T-Shirt der Länge nach durchtrennt.

Nur ein Blick reicht aus, es ist offensichtlich: Das Herz schlägt nicht mehr, sie werden versuchen müssen, das Opfer mit Stromschlägen zu retten. Doch Strom und Wasser vertragen sich nicht, daher wird der Körper vor dem Aufbringen der Klebeelektroden vom dritten Feuerwehrmann noch rasch mit einem Tuch abgetrocknet.

Während die drei noch beschäftigt sind, zücke ich meine Kamera, die ich glücklicherweise in meine Tasche gesteckt hatte. Im Handschuhfach meines Autos wartet sie stets auf ihren Einsatz. Das habe ich mir seit meinem Studium in der École Nationale Supérieure des Inspecteurs de Police so angewöhnt. Es war das Steckenpferd eines unserer Lehrer gewesen, ein echter Oldtimer, doch dass er auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken konnte, lässt sich nicht leugnen. Uns Berufsanfänger ließ er selbstlos daran teilhaben. Auch außerhalb des Unterrichts bekamen wir Tipps, die sich später als einleuchtend und äußerst effektiv erwiesen. Wie zum Beispiel die Kamera. Abgesehen davon gibt es nichts Besseres als eine Reihe von Aufnahmen, um die Details einer Sachlage zu erfassen. Manchmal verliere ich ein anfangs völlig unwichtig erscheinendes Detail vollkommen aus den Augen, und doch erweist es sich später als entscheidend, um einen Missetäter festzunageln. Oft ist es ausreichend, wenn man sich die Bilder näher ansieht und sie vielleicht sogar vergrößern lässt.

Nun schieße ich Fotos, wo ich nur kann, den Hafen, das Zodiac, die Taucher, die nach der erledigten Aufgabe schon zum Yachthafen unterwegs sind. Da winkt Vernet mich herbei. Er scheint völlig aufgelöst zu sein und seine Miene verheißt nichts Gutes.

«Das müssen Sie sich ansehen, Capitaine!»

Ein Feuerwehrmann hatte den Oberkörper des Ertrunkenen leicht angehoben, um seinen Rücken zu trocknen, und jetzt ist es nicht zu übersehen: Unterhalb des rechten Schulterblattes befindet sich ein Loch von etwa einem Zentimeter Durchmesser, aus dem Blut ausgetreten war. Als ich die Verletzung näher in Augenschein nehmen will und der Wunde zu nahe komme, schnauzt mich ein Sergent, der Leiter des Reanimationsteams, an:

«Das sehen wir uns später an. Zuerst der Defi!», der halbautomatische Defibrillator.

Der Körper des Ertrunkenen wird wieder hingelegt und der Unteroffizier bringt zwei mit dem Defi verbundene Klebeelektroden an, die eine rechts oben auf der Brust, die andere unter dem Herz. Die Chance, den Unglücklichen wiederzubeleben, ist gering, aber sie geben ihr Bestes.

Ratlos entferne ich mich. Ich muss nachdenken. Durch das Erscheinungsbild der Wunde ist mir klar geworden, dass sie kurz vor dem Eintauchen ins Wasser verursacht worden sein muss. Daraus ziehe ich eine grundlegende Schlussfolgerung: Es handelt sich um Mord. Vom Handy aus rufe ich den Staatsanwalt an.

II

Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Mental erstelle ich eine Liste der für heute anstehenden Aufgaben und streiche einige davon. Die können oder müssen wohl oder übel warten. Natürlich musste ich genau in der Nacht, in der der Kerl ins Jenseits befördert wurde, Bereitschaftsdienst haben. Zusammen mit den Feuerwehrleuten warte ich auf das Eintreffen des Arztes, den ich benachrichtigt hatte, und auf das Bestattungsunternehmen. Die Leiche befindet sich bereits im Leichensack. Nur der offizielle Totenschein fehlt noch, dann wird der Reißverschluss zugezogen.

Der Ertrunkene hatte keinen Ausweis dabei. Außerdem hat er nur einen Pullover an. Wie kann das sein? In diesen relativ kühlen Aprilnächten käme es niemandem in den Sinn, ohne Jacke oder Mantel nach draußen zu gehen. Anfangs hatte ich vermutet, dass der Schuss an einem anderen Ort gefallen sein musste, vielleicht in einem beheizten oder zumindest geschützten Raum. Anschließend hätte man die Leiche verschwinden lassen wollen, indem man sie ins Wasser warf. Mein Blick fällt allerdings auf eine kleine, noch nicht getrocknete Blutlache, so werde ich auch diese Möglichkeit verwerfen müssen. Trotzdem ist es verfrüht, mit Bestimmtheit davon auszugehen, dass dieses Blut von dem Ertrunkenen stammt. Um die Hypothese zu verifizieren, fordere ich einen KTU-Beamten an.

Es dauert genau zwanzig Minuten, bis der Mann aus Quimper eintrifft. Mit etwas abgekämpfter Miene taucht er kleine Abstrichtupfer in das Blut und steckt sie in eine Plastiktüte, scheinbar ohne dabei die restliche Umgebung wahrzunehmen. Schließlich reicht er mir den mit Wachs versiegelten Beutel. Inzwischen hatte ich die Leiche unter die Lupe nehmen können und mehrere verdächtige Spuren am Hals festgestellt. Mein begrenztes medizinisches Wissen abrufend komme ich zu dem Schluss, dass der Mann bereits tot gewesen sein muss, bevor er ins Hafenbecken fiel.

Mit der Arzttasche in der Hand bahnt sich Docteur Jézéquel einen Weg durch die immer noch beachtliche Menschenmenge. Er erkennt mich und winkt mir kaum merklich zu, bevor er sich an die Arbeit macht.

Von uniformierten Polizisten auf etwa fünfzehn Meter Abstand gehalten kommentieren die Schaulustigen flüsternd, was sich vor ihren Augen abspielt. Offenbar versuchen sie, einen Blick auf das Gesicht des unglücklichen Opfers zu erhaschen. Obwohl ich an diese Form anstandsloser Unverschämtheit gewöhnt bin, spüre ich eine gewisse Anspannung in mir aufsteigen. Ich bin kurz davor, Vernet aufzufordern, die Menge endlich zurückzudrängen, als laute Rufe sie ablenken und schließlich zum Schweigen bringen.

«Marco… Marco… Marc…»

Hinter mir, und vor der versammelten Menge, sind zwei alte, auf ihren ersten Frühlingsausflug wartende Segelboote vertäut. Auf einem davon ist ein Mann aufgetaucht, der verstört das Blaulicht der Streifenwagen, die Rettungsfahrzeuge und die Schaulustigen anstarrt. Er scheint die Ursache dieser beunruhigenden Versammlung zu erraten, springt über die Reling und klettert nervös drei Sprossen der rostigen, am Kai befestigten Leiter hinauf.

In der Eile verpasst er eine Sprosse und wäre beinahe zwei Meter tiefer im Wasser gelandet. Mit offenem Mund und zitternden Lippen nähert er sich halb gehend, halb laufend. Als Vernet Anstalten macht, ihn daran zu hindern, halte ich ihn am Arm zurück.

Der Unbekannte ist etwa sechzig Jahre alt, hat ein längliches Gesicht mit feinen Zügen und nur mehr wenig Haare auf dem Kopf. Er trägt eine Tweedjacke und hat sich den Schal eng um den Hals geschlungen.

Den Blick starr auf den Leichensack vor seinen Augen gerichtet, scheint für ihn nichts anderes zu existieren. Immer langsamer nähert er sich, bis er das vertraute Gesicht erkennt und die letzten Meter nur mehr im Schneckentempo schafft. Sanft kniet er sich neben den Arzt, liebkost die Wange des Ertrunkenen, streicht eine Haarsträhne glatt und kann die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Als Jézéquel mit der Untersuchung fertig ist, zögert er einen Moment, bevor er aufsteht. Mit einem Blick voller Anteilnahme auf den Mann, der dem Opfer nahezustehen scheint, kommt er zu mir herüber.

«Bonjour, Docteur. Nun, wie sieht es aus?»

Der Mediziner seufzt, bevor er antwortet.

«Die Wunde am Rücken ist zwar schwerwiegend, hat aber nicht zum Tode geführt. Ich würde sagen, wir haben es mit einer Strangulierung zu tun. Sie haben ihn im Hafenbecken gefunden?»

«Ja. Was meinen Sie, wann war der Todeszeitpunkt?»

«Ich kann es noch nicht genau sagen. Die Totenstarre ist noch nicht eingetreten, was aber der Immersion wegen nicht überraschend ist. Ich nehme an, Sie erwarten eine Autopsie.»

«Absolut! Wann können wir denn mit dem Ergebnis rechnen?»

«Keine Ahnung! Das fragen Sie am besten den Gerichtsmediziner in Quimper, Valmont. Rufen Sie ihn gegen siebzehn Uhr an. Ich werde ihn von Ihrem Anruf in Kenntnis setzen und meine eigenen Ergebnisse an ihn weiterleiten.»

«Vielen Dank, Docteur.»

Als er weg ist, wende ich meine Aufmerksamkeit wieder dem Mann zu, der dem Ertrunkenen offensichtlich nahestand.

Der Feuerwehr-Sergent hatte sich seiner angenommen und ihm anscheinend mit tröstenden Worten zugeredet. Währenddessen hatten seine Kollegen den Leichensack geschlossen und ein Bestattungswagen war im Rückwärtsgang herangefahren. In diesem Moment ertönt der schrille Schrei einer Möwe, als wolle sie signalisieren, dass die Vorstellung nun zu Ende sei und es nun nichts mehr zu sehen gebe. Die berauschte Menge zerstreut sich in kleinen Gruppen.

«Das ist Vieux Pierrot», erklärt Vernet. «Er und der Ertrunkene sind Obdachlose.»

«Für Obdachlose finde ich sie ziemlich gut gekleidet!»

«Mit „Obdachlosen“ meine ich Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben und keinen Beruf ausüben. Sagen wir einfach, sie leben am Rande der Gesellschaft. Sie haben sich in letzter Zeit hier herumgetrieben.»

«Einer von ihnen wird jetzt leider einen festen Wohnsitz haben…»

Docteur Jézéquel spricht kurz mit den Angestellten des Bestattungsunternehmens und geht dann zurück zu seinem Auto. Kaum ist die Ausrüstung der Feuerwehrleute verstaut, machen sie sich bereit für die Rückkehr ins Feuerwehrhaus.

Die Hände Vieux Pierrots liegen eng am Körper, er macht nicht die geringste Bewegung. Wenn sich seine Augenlider nicht in regelmäßigen Abständen öffnen und schließen würden, könnte man glauben, er hätte sich in eine Salzsäule verwandelt.

Eine Welle von Mitgefühl erfasst mich auf einmal, der arme Mann hat womöglich niemanden, der seinen Schmerz und seine Trauer ein wenig erträglicher macht.

«Kümmern Sie sich,» sage ich zu Vernet, «um Monsieur Audrin. Bringen Sie ihn aufs Revier und geben Sie ihm etwas, das ihn ein wenig aufmuntert. Ich nehme seine Zeugenaussage so bald wie möglich auf.»

Ich atme tief durch und gehe auf den Obdachlosen zu. Er hat mich nicht gesehen, und es ist der Kontakt meiner Hand auf seiner, der ihn reagieren und aus seiner Erstarrung erwachen lässt. Ich weiß, dass ich behutsam mit ihm umgehen muss und spreche ihn mit sanfter Stimme und einem verständnisvollen Blick an.

«Mein Beileid, Vieux Pierrot. Mein Name ist Maxime Moreau, ich bin Kriminalbeamter.»

Ich warte ab, bis er den Sinn meiner Worte aufgenommen hat und fahre fort.

«Möchten Sie mich begleiten? Erzählen Sie mir von Marc.»

Vieux Pierrot taucht seine ausdruckslosen Augen in meine und nickt. Ich hatte befürchtet, er würde es mir übelnehmen, dass ich ihn mit seinem Spitznamen anspreche, aber er hatte wohl nichts dagegen einzuwenden. Mit der menschlichen Wärme, die ein Capitaine de Police sich erlauben kann, nehme ich ihn behutsam am Arm, und gemeinsam überqueren wir den Platz mit den interkommunalen Busverbindungen und erreichen die Polizeistation.

«Bonjour», begrüßt mich der für den Empfang und die Telefonzentrale zuständige Sicherheitsbeamte. Ich erwidere den Gruß und bitte ihn, uns sowohl Kaffee und Croissants zu holen als auch mein Auto wegzufahren. Während wir uns zur Treppe begeben, nimmt sich der kürzlich eingestellte junge Mitarbeiter seiner Aufgabe voller Eifer an. Wir kommen nur langsam voran, was mir wiederum die Zeit lässt, meinem Lieblingshobby nachzugehen: Ich zähle die Stufen. Ich kann mir selbst nicht recht erklären, was mich jedes Mal dazu drängt, zumal ich das Ergebnis im Voraus kenne.

Manchmal versuche ich, diesem Zwang zu widerstehen, zum Beispiel indem ich mich selbst als Wahnsinnigen bezeichne, doch irgendwann gebe ich auf, weil ich nicht anders kann. Es ist sogar schon vorgekommen, dass ich mich beim Treppensteigen dazu zwang, nicht mitzuzählen, der Versuchung dann aber doch noch nachgab und umkehrte, um mir den geheimen Wunsch zu erfüllen. Das wirkt auf so manchen ziemlich neben der Spur. Eine erfundene Ausrede musste als Erklärung herhalten, sonst hätte man mich für absonderlich, wenn nicht für verrückt erklärt.

Wir betreten mein Büro. Den Beutel mit den Blutabstrichtupfern lege ich auf dem niedrigen Schrank unter dem Stadtplan von Concarneau ab. Dann setze ich mich und biete dem Obdachlosen, der auf mich nur fragmentarisch obdachlos wirkt, den Stuhl gegenüber an. Ich nehme eine Zigarette aus der Schachtel, zünde sie mit der Flamme des Feuerzeugs an, das Murielle mir zum Geburtstag geschenkt hat, und halte sie Vieux Pierrot hin. Seine klare Stimme erwischt mich kalt, so sehr bin ich davon überzeugt, dass mein Besucher jetzt eine Zigarette braucht wie die Luft zum Atmen:

«Nein danke, nicht auf leeren Magen.»

Die Zigarette hängt mir an den Lippen. Betreten drücke ich das brennende Ende aus und entgegne ruhig:

«Sie haben recht. Später schmeckt sie bestimmt besser.»

Erneut rufe ich den Staatsanwalt an, der sich für eine Untersuchung der Blutproben ausspricht. Nachdem die Verwaltungsaufgaben erledigt sind, gilt meine Aufmerksamkeit wieder Vieux Pierrot. Ich bin von dem Mann schwer beeindruckt. Trotz der aufgebürdeten Schmerzen und des Leids strahlt er tief in sich ruhend eine intelligente Weisheit aus. Er steht aufrecht, den Kopf erhoben, in einer würdevollen, fast aristokratischen Position, und erst jetzt fallen mir seine schönen Gesichtszüge auf. Als er jünger war, mussten ihm die Mädchen wohl haufenweise nachgelaufen sein. Er trägt einen gut gestutzten Schnurrbart und seine Kleidung ist weder schmutzig noch ausrangiert, ganz im Gegensatz zu dem, was man sich von einem Obdachlosen erwarten würde. Man könnte sogar sagen, dass die Farbtöne ziemlich genau aufeinander abgestimmt sind und der Kragen der Jacke bestens zu seiner beigen Cordhose passt. Wie immer bei dieser Art von Mensch bin ich versucht, herauszufinden, wie es zu seiner wohnsitzlosen Existenz gekommen ist. Aber auf eine solche Frage würde er bestimmt nicht antworten. Um mich wichtig zu machen, raschle ich mit ein paar Dokumenten und beobachte ihn dabei. Weder der Ort noch meine Person scheinen ihn im geringsten eingeschüchtert zu haben. Er trauert um einen lieben Menschen, aber er jammert nicht. Andere in derselben Lage hätten schon längst anfangen zu wimmern, laut zu weinen oder sich über ihr Schicksal zu beklagen. Er nicht. Ich kann nicht umhin, mir vorzustellen, dass er wohl schon Schlimmeres durchgemacht haben muss. Er kennt sich aus mit dem Leben und dem Tod, er weiß genau, was ich von ihm erwarte und bereitet sich innerlich auf seine Zeugenaussage vor.

«Was meinen Sie? Was ist passiert?»

«Ich weiß es nicht. Das müssen Sie herausfinden.»

Der Kerl hat seine Antwort wohlweislich überdacht. Sein Blick ist jetzt vollkommen gefestigt. Mir wird klar, dass er erstaunlich intelligent und bestimmt schwer zu durchschauen ist. Elegant kreuzt er die Beine, wischt ein Staubkörnchen weg und sieht mich mit seinen graugrünen Augen starr an. Sein ganzes Wesen strahlt eine gewisse Klasse aus. Ich fühle mich immer unbehaglicher. Nichts läuft so, wie es normalerweise läuft, ich muss so schnell wie möglich reagieren.

«Wie heißen Sie?»

«Vieux Pierrot.»

«Das ist doch kein Name, das ist ein Spitzname! Also noch einmal: Wie heißen Sie?»

Jetzt habe ich gepunktet, also besteht kein Zweifel, dass mein Gegner angreifen und versuchen wird, den Ausgleich zu erzielen.

«Meine Identität hat mit dem Tod von Marc nichts zu tun, ich…»

«Geben Sie mir Ihre Papiere, bitte.»

Er hat es nicht bis zum Gleichstand geschafft, wir sind schon beim Tie-Break. Auf dem Gesicht meines Gegenübers scheint sich eine gewisse Verärgerung breit zu machen. Er zückt eine schicke Krokodil-Brieftasche und überreicht sie mir. Voller Bewunderung drehe und wende ich den ungewöhnlichen Gegenstand in meinen Händen und öffne ihn schließlich. Die Brieftasche enthält eine ganze Reihe von Papieren, von der Blutgruppenkarte über den Führerschein bis hin zu Zeitungsausschnitten. Auch Fotos sind drin, doch ich habe ausreichend Anstand, um nicht weiter darauf einzugehen. Innerhalb einer Sekunde hatte ich auf dem obersten Bild unseren Vieux Pierrot erkannt, etwa dreißig Jahre jünger. Seine Gesichtszüge haben sich kaum verändert, nur die Haare sind ein wenig weiß geworden. Neben ihm steht eine hübsche Frau, die einen süßen kleinen Jungen, blond und etwa drei Jahre alt, an der Hand hält. Entspannt lächelnd scheinen alle drei auf diesem Bild glücklich zu sein. Im Hintergrund erkennt man ein großes Gebäude, ein Schloss oder einen Landsitz. Am Fuße der Treppe geparkt stehen ein Porsche und ein Jaguar. Nach einigem Stöbern fällt mir der Ausweis in die Hände, es ist noch das alte Modell. Laut lese ich vor:

«Pierre-Édouard de Vitreux de Barnac, geboren 1945 in Paris.»

Langsam lasse ich das Ganze auf den Schreibtisch sinken und frage:

«Können Sie mir dazu etwas sagen?»

«Was gibt es da zu erklären? Sie wollten wissen, wer ich bin, und jetzt wissen Sie es.»

Ein dezentes Klopfen an der Tür kündigt den diensthabenden Beamten an, der das bestellte Frühstück bringt.

Schweigend lassen wir uns die Pains au Chocolat und die Croissants schmecken, zusammen mit duftendem Kaffee. Glücklicherweise kommt diese Einlage genau zum richtigen Zeitpunkt und die angespannte Atmosphäre lockert sich. Ich zünde mir eine Zigarette an und biete Vieux Pierrot eine an. Stillschweigend rauchen wir und genießen gefasst den Waffenstillstand. Das Lebenselixier zu sich nehmend drückt Vieux Pierrot seine Zigarette aus und verkündet seufzend:

«Also los, ich höre. Stellen Sie Ihre Fragen.»

«Was genau ist gestern Abend passiert? Erzählen Sie mir, was Sie den ganzen Abend gemacht haben.»

«Was wollen Sie denn wissen? Es war ein Abend wie jeder andere. Gegen zwanzig Uhr sind wir wie gewohnt an Bord der Corentin gegangen… Wir haben gegessen und uns bis nach Mitternacht unterhalten. Als ich nachts aufwachte, war Marc nicht mehr da… Und den Rest wissen Sie ja schon.»

«Wie lautet der Name des Opfers?»

«Marc Pagel. P-A-G-E-L.»

Ich erfasse die Daten im Computer und befrage ihn weiter, ohne von der Tastatur aufzublicken:

«Hatte er Feinde?»

«Keinen einzigen. Es war nicht unsere Angewohnheit, Leute zu treffen. Es reichte uns, beisammen zu sein.»

«Schulden?»

«Natürlich nicht! Wir sind doch keine Schmarotzer, die ihre Hand nach Almosen ausstrecken müssen, weil sie ihre Sozialhilfe versoffen haben und trotzdem ab und zu etwas Essbares brauchen.»

Er scheint wieder zu Kräften gekommen zu sein und der Tod seines Freundes rückt vorübergehend in den Hintergrund. Kühn greift er nach der Zigarettenschachtel, zündet eine Zigarette an und erklärt:

«Capitaine Moreau, ich glaube, Sie konnten meiner Brieftasche nicht genügend Informationen entnehmen, um unsere Lebensgeschichte zu verstehen. Lassen Sie mich das erklären: Ich stamme aus einer bedeutenden Familie und trage den Adelstitel „Baron“. Unglücklicherweise kannte sich mein Vater mit dem Aktienmarkt und Finanzanlagen nicht sehr gut aus… Es ist ja auch kein Pappenstiel… Irgendwann wurde die Luft allerdings richtig dünn und er stürzte ins Unglück. Der Baron de Vitreux de Barnac musste sich mit einer bescheidenen Stelle als Bankangestellter zufriedengeben, um seine Familie versorgen zu können. Als Ältester von vier Kindern erbte ich den Adelstitel und hatte das Glück, studieren zu dürfen. Außerhalb des Unterrichts verkehrte ich mit Söhnen und Töchtern aus dem Großbürgertum, die sich neidvoll einen solchen Titel wünschten. Jeden Tag musste ich neue Täuschungsmanöver erfinden, um einer Einladung auszuweichen. Manche wollten den Landsitz der Familie besichtigen, dabei wohnten wir in einer schmucklosen Wohnung in einem nichtssagenden Wohngebäude in Nanterre. Eines Tages folgte mir ein junges Mädchen, das sich in mich verknallt hatte, nach der Schule bis nach Hause. Na ja, sie war nicht gerade gut im Nachspionieren und es dämmerte mir, was sie vorhatte. Ich saß in der Falle: Ich konnte nicht nach Nanterre zurück! Da hatte ich eine verrückte Idee: An einer Bar hielt ich an und rief einen Freund an. Seine Eltern waren Concierges in einem Stadtpalais, das damals dem Premierminister gehörte. Er willigte ein, mich hereinzulassen, wenn ich eine Gegenleistung erbrächte. Ich musste ihm versprechen, ein Buch zu lesen, das er mir leihen würde, ein Buch über die Fortpflanzung von Insekten in einer abweisenden Umgebung… Am nächsten Tag erzählte man sich an der Universität, dass sich Pierre-Édouard de Vitreux de Barnac heimlich mit dem Premier Ministre träfe. Und plötzlich war mein Name in aller Munde. Die junge Frau, die mir gefolgt war, rühmte meine Verbindungen, meine Intelligenz, meine Schönheit, meine natürliche Eleganz und so weiter… Und das tat sie auch ihrem Vater gegenüber. Dieser war der Eigentümer eines großen Pharmalabors und gleich mehrerer Fabriken. Er wollte mich unbedingt kennen lernen und ließ mich in einem Rolls Royce abholen. Ich gab vor, am Place Vendôme zu tun zu haben und hatte dort den Treffpunkt vereinbart. Als ich in dem luxuriösen Wohngebäude eintraf, wartete meine Studienkameradin schon auf mich und bat mich, ihren Vater zu entschuldigen, er würde später zu uns stoßen. Sie nahm mich mit auf einen Rundgang durch den Park und stürzte sich in einem Nebengebäude anstandslos und leidenschaftlich auf mich. Sie war alles andere als hässlich, und es kam, wie es kommen musste… Am Ende des Tages bestand ihr Vater beim Abschied darauf, dass wir uns doch das nächste Mal in Anwesenheit meiner Eltern treffen sollten. Selbstverständlich willigte ich ein.»

Von seiner Erzählung völlig eingenommen hatte er nicht ein einziges Mal an seiner Zigarette gezogen. Sie war im Aschenbecher heruntergebrannt und hatte ein Ascheröllchen hinterlassen. Durch ein Zeichen gibt er mir zu verstehen, dass er gern noch eine hätte, zündet sie an und fährt fort: