Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

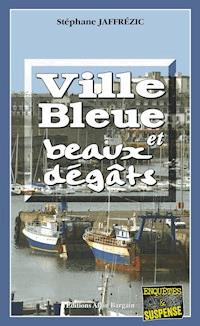

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Maxime Moreau

- Sprache: Französisch

Rivalités en mer entre Français et Espagnols !

Au large des côtes de Penmarc'h, de nouveaux incidents opposent marins bretons et espagnols. En haut lieu, une opération d'envergure ayant pour but de calmer les ardeurs ibériques est décidée.

Fraîchement rentré du Chili, le capitaine Maxime Moreau, un policier aux méthodes peu conventionnelles, est chargé de cette mission. S'entourant d'hommes expérimentés, il va jeter son dévolu sur un port du Pays Basque espagnol. Malheureusement, tout ne va pas se dérouler comme prévu…

Le capitaine Maxime Moreau reprend du service dans le second tome de ses investigations riches en rebondissements !

EXTRAIT

La sonnerie du téléphone m’interrompt. L’ADS ânonne un mot d’excuse puis me met en liaison avec l’appelant qui, souligne-t-il, a insisté pour ne pas décliner son identité. Sans me troubler exagérément, cette manière de procéder ne me plaît pas et ne laisse augurer de rien de bon. C’est donc sans chaleur que je lance le classique allô.

— Bonjour, capitaine Moreau, fait la voix posée d’un homme. J’ai tenté de vous obtenir en de multiples occasions ces derniers temps.

— C’est effectivement ce que j’ai cru comprendre. À qui ai-je l’honneur ?

— Hum… Comme on le dit dans les mauvais films d’espionnage, mon nom ne vous dirait rien. Vous ne me connaissez pas. Vous ignorez même jusqu’à mon existence. Par contre, moi, je vous connais.

Il enregistre mon silence avant de continuer sur le même ton calme :

— Ainsi, je sais que vous revenez de voyage. Je suis au courant de vos faits et gestes lors de ce séjour, disons linguistique, à l’autre bout du monde. Je continue ?

— Inutile. Je vous écoute…

J’ai dit cela comme dans un état second. Heureusement que je suis assis, car sinon je m’affalais sur le lino. Coupées, les jambes du Maxime ! Cisaillées net en découvrant que ce que je croyais inavouable n’est en réalité qu’un secret de polichinelle. Aussi, à défaut de réagir en me demandant par quel biais ce zig est averti de mon périple chilien, j’écoute.

— Il est important que je vous rencontre. Soyez sur le pont de la Ville Close dans une dizaine de minutes. Entendu ?

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Éditions Bargain, le succès du polar breton. -

Ouest France

C’est du pur roman d’action à suspense, dans la meilleure tradition. -

Rayonpolar

À PROPOS DE L'AUTEUR

Stéphane Jaffrézic est né en 1964 à Concarneau. Il habite et travaille à Quimper. Dans ses romans de la collection Enquêtes et Suspense, nous retrouvons son personnage récurrent, le capitaine Maxime Moreau. Il est également auteur de deux romans dans la collection Pol’Art.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 321

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

À Nicole, ma femme.

Aux lecteurs de demain : David, Chloé,Laurent, Evan, Daphné, Tom, Ronan,Gwenaëlle, les deux Yann, Amélie,sans oublier Nathan, le petit dernier.

À tous ceux qui, par leurs courriers ou leursencouragements et leur sympathie,me motivent à écrire.

À toute l’équipe des Éditions Alain Bargainet à mes collègues auteurs.

I

La mer est calme, en cette belle journée de la fin mai. Les vagues atteignent péniblement un mètre de haut et viennent lécher paresseusement la coque du navire. Germain Carduner, le commandant du chalutier de trente-huit mètres immatriculé à Lorient, vide sa tasse de café et arbore une moue satisfaite.

Il commence à l’apprécier ce bateau dont il s’agit seulement de la quatrième marée. Il a déjà pu tester son nouvel outil de travail et se souvient avec une peur rétrospective de la tempête essuyée la semaine dernière. Ils étaient alors en pêche au large des côtes écossaises, quand fut tardivement annoncé un coup de tabac. La mer déjà formée, mêlée à un vent violent qui s’amusait à balader mouettes et goélands de gauche à droite et de haut en bas, ne laissait augurer rien de bon. Certes, il connaissait ces parages, mais il ignorait comment le Grand Émile allait se comporter face aux éléments déchaînés. Il aurait préféré, pour mieux faire connaissance avec le bâtiment et l’apprivoiser, une tempête de moindre ampleur. Mais dans cette partie du monde, on ne choisissait pas la météo, on la subissait. Il avait été rapidement rassuré quant à la bonne tenue du bateau face aux puissantes déferlantes. Comme indifférent, le chalutier avait plongé dans une vague haute comme un immeuble et était réapparu, majestueux, au sommet de la suivante avant d’en affronter une nouvelle. Tous à bord, du commandant au mousse, du coq au chef mécanicien, du bosco au simple matelot, avaient apprécié après une courte période d’indécision les qualités de leur formidable gagne-pain. Depuis cette fameuse tempête, tout embryon d’inquiétude avait disparu.

Fort d’une solide expérience, Germain conserve en toute circonstance la même imperturbabilité. Aucune émotion ne transparaît sur les lignes fortement prononcées de son visage. Même au plus fort du mauvais temps, lorsque sa folle témérité le pousse à pêcher alors qu’à la vacation radio il annonce avoir mis en cape, ce qui signifie cesser de pêcher et se contenter de bouter le navire face aux vagues, il ne se dépare de son calme. Évidemment, les prises de risques ne satisfont pas l’équipage. Mais Germain n’en a cure. L’appât du gain et le désir de conforter sa place de meilleur commandant au sein de l’armement l’obligent à entreprendre toujours plus pour ramener le maximum de poisson. D’ailleurs, l’armateur lui a accordé le commandement de cette unité fraîchement sortie des ateliers navals en récompense des captures réalisées depuis de nombreuses années.

Faute de résultats, un autre le remplacera. Ainsi est la dure loi du rendement et du bénéfice à tout prix.

Il est seize heures trente ce vendredi cinq mai. Le chalut vient d’être mis à l’eau au large de la pointe de Penmarc’h. En attendant la remontée de la poche qu’ils espèrent pleine de poisson, certains matelots se sont allongés tout habillés sur leur couchette tandis que d’autres en profitent pour manger un morceau ou faire un brin de toilette. À la passerelle, Germain Carduner demande à un homme d’équipage aux yeux rougis par le manque de sommeil cumulé lors des deux semaines passées, de le remplacer pour quelques minutes. Yvan surveille les instruments de navigation et, de temps en temps, jette un œil sur un autre chalutier, un guilviniste de vingt-quatre mètres qui, par tribord avant, est également en pêche. Plus par habitude que par envie, il allume une cigarette et recrache un épais nuage de fumée. Il en a marre de cette prison sur l’eau et de cette vie monotone et harassante : travailler, dormir, travailler, manger, travailler, dormir, travailler, corvée de quart, travailler, manger, travailler… Promis, cette fois il va chercher un emploi à terre. Ras le bol de cette vie de forçat ! Il ne veut plus remettre le pied sur un bateau ! À la rigueur sur le P’tit Château qui effectue à Concarneau la liaison entre la Ville Close et Le Passage-Lanriec, soit la plus courte traversée du monde.

Mais c’en est terminé de la pêche au chalut qui rapporte des clopinettes et éreinte le bonhomme. Yvan lance un œil dégoûté sur le mégot qui se consume entre ses doigts aux extrémités jaunies, puis l’écrase dans le cendrier. Sentant la fatigue qui le guette, il se décide à arpenter la passerelle pour lutter contre l’envie de dormir et scrute la mer. Excepté le chalutier du Guilvinec, il n’y a que l’immensité océane et… À environ cinq milles marins, par bâbord arrière, il voit quatre bateaux qui semblent faire route dans sa direction. Ils sont encore trop loin pour qu’il puisse distinguer nettement leur forme. Il se promet de suivre leurs évolutions futures et va s’asseoir. Attrapant un roman de Françoise Le Mer dont il a récemment entamé la lecture, il retrouve avec plaisir les personnages attachants, abandonnés à regret lorsque le bateau était arrivé sur le lieu de pêche.

Dans sa cabine, le patron Germain Carduner note sur le livre de la communauté européenne les prises de la journée : lieus jaunes, merluchons, limandes… Sur le plan financier, c’est plus intéressant que les sabres et autres grenadiers déjà stockés dans la cale. Après ce coup de chalut, direction la maison : il lui tarde de revoir les quais de Lorient. Soudain, la porte s’ouvre et Yvan apparaît dans l’encadrement, son bouquin à la main.

— Viens vite, Germain ! On en a quatre aux fesses et je crois que ce sont des espagnols.

— Nom de Dieu ! Fais sonner, j’arrive.

Le matelot remonte à la passerelle actionner la sirène tandis que son patron balance cahier et crayon et le suit.

Dans les cabines, les hommes sautent hors de leur couchette et chaussent leurs bottes. Croyant que la sirène annonce la levée du chalut, ils se dirigent vers l’entrepont pour enfiler cirés et gants et rejoindre le pont arrière. À ce moment-là, la voix de Germain Carduner grésille dans les haut-parleurs :

— On a des espingouins sur le dos. On vire le chalut vite fait.

Un homme se précipite dans le local de commande du treuil et entame la manœuvre.

Pendant ce temps, ses collègues s’approchent de la lice et ouvrent des yeux ronds. À la passerelle, Germain contacte le Chantal Alice en pêche à quelques encablures.

— Ici le commandant du Grand Émile. À vous, Chantal Alice.

— Chantal Alice. Parlez, Grand Émile.

— Je crois que le secteur va devenir très chaud. Vous feriez mieux de ramener votre chalut.

— Bien reçu. On a déjà commencé la manœuvre. À vous.

— J’appelle le CROSSA d’Etel immédiatement.

— OK. Terminé.

* * *

Le matelot Hervé Marchand, de permanence ce vendredi au CROSSA (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Atlantique) d’Etel, dans le Morbihan, adresse de la main un petit signe à ses copains. Également engagés sous les drapeaux, ils quittent l’enceinte militaire pour le week-end.

Il fait pivoter sa chaise sur roulettes et se retrouve face à cinq consoles qui le relient aux treize stations dépendant de sa zone de contrôle. Son rôle consiste à veiller pour répondre à d’éventuels appels lancés sur VHF. Si le cas se présente, il doit alerter le chef de quart. À ce dernier de prendre les dispositions nécessaires en fonction de l’importance de l’appel.

Par chance, en cette journée ensoleillée, une seule demande d’assistance a troublé la douce quiétude du CROSSA. Peu avant quatorze heures trente, un plaisancier a repéré, par deux mètres de fond, une petite barque de pêche. Le chef de quart, un maître principal originaire de Nantes, a transmis le message au CMS (Coordinateur des Missions de Sauvetage). Celui-ci a prévenu par téléphone les pompiers de Quiberon, les plus proches du lieu d’intervention, et l’affaire a rapidement été réglée. Il s’agissait d’une opération courante et facile à réaliser.

Pour conjurer le mauvais sort, et espérer bénéficier d’une soirée sans problème majeur, Hervé croise les doigts et les dirige vers les consoles.

Il accompagne son geste d’une grimace d’une puérilité désarmante. Derrière lui, à son bureau, le maître principal Vincent Dupuis se jette sur une grille de mots croisés. Le chef de quart occupe ainsi sa permanence, alors que d’autres effectuent partie sur partie de réussite ou écrivent à leur famille. Dans le cadre de son travail, Dupuis doit se faire respecter. Pour cela, il refuse le tutoiement de la part des militaires du rang en présence de tiers. Par le passé, sa cordialité avec les matelots lui a valu quelques remontrances. Pour éviter pareille mésaventure, il préfère s’isoler. Pas une mouche ne vole. Même la trotteuse de la grande horloge ne brise le silence. Tous deux sursautent soudain lorsqu’une voix métallique emplit la pièce. Dans le même temps, une lampe s’est allumée sur une console, indiquant qu’il s’agit de la station de Penmarc’h.

— CROSSA ! Ici le Grand Émile. Sommes attaqués par quatre espagnols. À vous.

Illico, le maître principal gicle de derrière son bureau et, devançant le matelot, entre en liaison avec l’appelant.

— Ici CROSSA, Grand Émile. Donnez votre position.

— Nous sommes par 47-28 degrés nord, et OO4-42 degrés ouest. Quatre espagnols essayent de couper les câbles du chalut. Nous ne sommes pas seuls, il y a aussi le Chantal Alice du Guilvinec.

Dupuis note sur une feuille d’opération la date, l’heure, les noms des bateaux à secourir et la nature du problème. Il réalise immédiatement la gravité de la situation et adresse au matelot Marchand une mimique lui enjoignant d’alerter dans la salle Surpêche (surveillance des pêches) attenante l’administrateur principal des Affaires Maritimes Le Bouteiller. Puis, sur une carte murale, il localise d’une croix le chalutier.

Le Bouteiller est déjà là. Sans perdre un instant, il lit sur la feuille opération les renseignements recueillis et arrache le combiné de téléphone de la main de l’aspirant.

— Grand Émile, ici CROSSA. Je contacte un avion de l’aéronavale et je vous rappelle. À vous.

— Entendu, mais faites vite ! Terminé.

Le Bouteiller consulte sur un second tableau mural les moyens aériens dont il dispose. En mission de reconnaissance, un Falcon 50 se révèle le plus rapide pour parvenir sur zone. L’administrateur principal obtient le radio puis le chef de bord.

— Ici commandant Surpêche du CROSSA d’Etel, chef de bord Falcon 50. Quelle est votre position ?

— Nous sommes actuellement par 47-O8 degrés nord et OO3-24 degrés ouest. À vous.

Le matelot Marchand situe l’avion d’une deuxième petite croix.

Le Bouteiller enchaîne.

— Dirigez-vous au plus vite sur 47-28 degrés nord et OO4-42 degrés ouest. Deux chalutiers français y sont aux prises avec quatre bateaux espagnols. Identifiez les assaillants et prenez des photos… À vous.

— À vos ordres, CROSSA. Nous y serons dans vingt-cinq minutes. Terminé.

Le Bouteiller contacte ensuite le patrouilleur de la Marine Nationale, La Bergère.

— La Bergère, La Bergère. Donnez votre position… À vous.

— Je suis par 46-25 degrés nord et OO3-1O degrés ouest.

Le matelot Marchand relève la position et une troisième croix vient orner le tableau mural. Le Bouteiller ordonne à son interlocuteur :

— Virez de cap et interceptez quatre palangriers espagnols. Voici leur position.

Le Bouteiller donne la longitude et la latitude des bâtiments puis lance un message d’encouragement.

— Merci, répond le commandant. Je fais mettre les machines au maximum de leur puissance.

— Combien de temps vous faut-il pour vous rendre sur zone ?

— Environ deux heures trente. Peut-être même trois heures.

— Bien reçu… Faites au mieux !

* * *

Pendant ce temps, au large des côtes bretonnes, la situation s’est dégradée. Les Espagnols se sont approchés et tentent, au cours de manœuvres pour le moins délicates et téméraires, de sectionner les câbles de chalut du Grand Émile et du Chantal Alice. Pour ce faire, ils naviguent de manière à croiser le sillage des chalutiers bretons. Les Ibériques escomptent que la tension des câbles et leur relative usure suffisent à les casser net au contact de leur coque. L’aspect périlleux de cette action repose bien évidemment sur la prise de risque des Espagnols pour passer au plus près des bateaux bretons.

Cependant, les Espagnols, les premiers, craignent la collision : leur vieilles embarcations rouillées et mal entretenues auraient vraisemblablement plus à souffrir d’un choc. Sur le Grand Émile, l’effervescence atteint son paroxysme. Germain Carduner, lorsqu’il est à nouveau en liaison avec le CROSSA, laisse éclater sa colère et narre les événements en vociférant :

— Oh la vache… Là encore, c’est pas passé loin ! Ils veulent nous éperonner… Si ça continue, je sors le flingue… Ras le bol, de ces cons… Il en a pour combien de temps à venir, votre avion ?

— Vous devriez le voir sous peu. Il devrait arriver sur zone dans les minutes qui viennent.

— Et le patrouilleur ?

— Pas avant deux heures.

— On ne pourra jamais tenir… Ils vont nous couler, ces…

— Refusez le contact. Ramenez le chalut et quittez cette zone de pêche. L’avion a pour mission de prendre des photos.

— Quitter la zone ! La merde, ouais ! On était là les premiers ! Nom de Dieu ! J’entends des coups de feu… Je vais voir.

Carduner se plante face à un récepteur télé dont les images, alimentées par deux caméras judicieusement placées, lui permettent en temps normal de suivre le travail de ses hommes. Il sélectionne une vue et aperçoit l’un de ses marins qui tire en l’air pour intimider les agresseurs.

Gildas Furic, le commandant en second, s’approche, lui aussi, du récepteur. Ce grand blond met un point d’honneur à ne jamais s’énerver, aussi Carduner l’apostrophe-t-il durement lorsqu’il l’avise sans réaction.

— Reste pas comme un gland à les regarder ! T’attends qu’ils en tuent un ou quoi ? Va me confisquer cette carabine… Allez, magne-toi !

Ainsi réprimandé, Furic évacue la passerelle. Son commandant le suit du regard un instant avant de reprendre contact avec le CROSSA.

— Mes gars deviennent fous… Ils ont des armes… Prévenez les Espagnols : on va s’en servir.

Le Bouteiller se crispe. Pressentant le pire, il hurle.

— Empêchez-les de tirer ! Ramenez votre chalut et quittez le lieu de pêche… C’est un ordre… Pour votre sécurité et celle de vos hommes.

Le commandant Carduner comprend le bien-fondé de cette remarque. Il prend sur lui pour ne pas exploser et vomir sur les ondes ce qu’il pense de pareille injustice.

Il sait que l’administrateur principal des Affaires Maritimes a raison.

Par bravade, il balance une phrase passe-partout dans de telles circonstances :

— La mer est à tout le monde, non ! Ils font chier, ces enfoirés !

Le Bouteiller comprend le courroux du marin pêcheur. Il a lui aussi constaté que, depuis quelques semaines, les incidents entre marins bretons et espagnols se font plus nombreux. Il partage l’opinion du commandant du Grand Émile mais ne peut décemment en faire état.

— J’ai appelé les Espagnols sur la fréquence internationale, mais ils ne répondent pas.

— Salopards… Ça y est, je le vois votre avion… On continue à virer le chalut et on dégage.

— Entendu… Avez-vous relevé les noms de vos agresseurs ?

— Pas moyen de le faire… Ils ont planqué leurs noms et leurs numéros sous des bâches. Mais apparemment il y en a un qui s’appelle le Naranja III, et un autre… Attendez… Je ne vois que la fin… Monica… Oui, c’est ça : Santa Monica. Pour les deux autres, impossible de le savoir.

— Ce n’est pas grave. Calmez vos hommes et laissez l’avion faire son boulot. Où en est le Chantal Alice ?

— Son chalut est sur le pont… Il file Sud-Ouest.

Cette bonne nouvelle détend légèrement Le Bouteiller. Il sent son sang bouillonner dans ses veines et aimerait être sur place pour assister le Lorientais dans la lutte inégale qui l’oppose aux quatre Espagnols. L’acte d’intimidation se déroulant dans les eaux internationales, le patrouilleur La Bergère ne disposera d’aucun pouvoir pour appréhender les fautifs. Tout au plus parviendra-t-il à faire cesser l’attaque…

— J’envoie un fax à l’armateur pour qu’il avertisse les Affaires Maritimes.

— Je peux le faire, si vous voulez… propose Le Bouteiller.

— Non, laissez… Oh la vache ! Ils nous balancent des cailloux maintenant… Mais où on est arrivés ! Quelle bande de pourris… Ah, le chalut apparaît.

— Parfait ! Abandonnez la zone… Le patrouilleur va tenter l’interception.

— OK. Terminé.

Rentrant sa colère, Carduner dirige la manœuvre. Avantage de la technique, il est assisté pour cela d’un récepteur télé et de puissants haut-parleurs. À la vue de la poche de chalut bien pleine, son irritation gagne un cran. Battre en retraite n’est pas dans ses habitudes, aussi exprime-t-il son indignation d’un interminable coup de corne de brume avant de mettre le cap sur le port morbihannais.

* * *

Près de trois heures plus tard, le maître principal Dupuis tend à l’administrateur principal une seconde feuille d’opération. Sur la première figurent les différentes étapes de cette affaire et le minutage précis des liaisons radio. Le Bouteiller relit les faits puis soupire avant de noter date et heure sur l’imprimé. Sans se déplacer, il entre en relation avec le commandant Pichavant sur le patrouilleur La Bergère.

— Ici CROSSA. À vous.

— Ici La Bergère. Je vous reçois cinq sur cinq. Parlez.

— Pouvez-vous répéter votre dernière intervention radio ?

— Nous sommes arrivés sur zone. Le Grand Émile et le Chantal Alice n’y sont plus en pêche. Une dizaine de palangriers espagnols occupe la place. J’ai effectivement repéré le Santa Monica et le Naranja III. Nous ne pouvons procéder à une interpellation car nous sommes dans les eaux internationales. À vous.

— Bien reçu, La Bergère. Mission terminée. Vous pouvez reprendre votre route initiale.

Découvrant le matelot Hervé Marchand à proximité de la machine à café, Le Bouteiller lui adresse une mimique signifiant qu’il en voudrait un. Puis il s’assoit sur une chaise munie de roulettes et ignorant l’écriteau fixé au-dessus de la porte d’entrée, allume une cigarette. Connaissant de réputation les coups de gueule de l’officier Surpêche, c’est presque peureusement que Marchand lui apporte café et cendrier. De son côté, Dupuis n’ose piper mot. Un silence pesant s’installe. L’administrateur principal tire songeusement sur sa cigarette, recrache un lourd nuage de fumée, boit une gorgée de café… Soudain, il fulmine.

— Vous vous rendez compte, Dupuis ! Ça fait trois fois en moins d’une semaine ! Et à chaque fois les Espagnols s’en tirent à bon compte. Ils savent qu’ils ne risquent rien dans les eaux internationales et en profitent pour faire régner la terreur. Demain matin, à la première heure, j’expédie un message à l’Amirauté. J’en ai plein le dos de dérouter un avion, un patrouilleur ou une vedette des douanes pour rien. Il faut sévir !

Dupuis adopte un visage de circonstance et se garde d’intervenir.

Son supérieur hiérarchique enchaîne :

— Il y a un mois, vous vous souvenez, on a réussi à en arraisonner un : le Senorita Carla, de Bilbao. J’ai suivi l’affaire de bout en bout. Avez-vous idée de la condamnation pour des faits similaires à ceux d’aujourd’hui ? Mille cinq cents euros ! Dix mille francs, si vous préférez ! Autant dire une misère… Et encore, c’était parce que son livre communautaire était mal rempli… Bien évidemment, il n’était pas possible de prouver l’agression et les menaces… C’était la parole du commandant breton contre celles du commandant du Senorita Carla et deux de ses compatriotes.

Le Bouteiller se brûle les doigts en éteignant maladroitement sa cigarette, ce qui augmente son exaspération.

— Tout le monde sait qu’ils se conduisent en mer comme des saligauds… À chaque fois c’est le même topo : la plainte déposée par l’armateur est transmise au parquet, et comme l’incident s’est déroulé en dehors des eaux territoriales, c’est la loi du pavillon qui s’applique. En clair, le ministre espagnol de la mer annoncera qu’il demande l’ouverture d’une enquête, blablabla… Vous avez compris ?

Il reprend souffle avant de poursuivre sur le même ton exaspéré :

— L’Europe ! L’Europe ! Comment voulez-vous construire l’Europe avec des gabarits pareils ! Et je ne vous parle pas du palangrier espagnol immatriculé en Irlande qui pêchait dans les zones de frai !

Ayant craché sa rancœur, Le Bouteiller se lève, se passe une main dans les cheveux et, avant de sortir, déclare d’une voix lasse :

— Ça m’a donné soif. Si on me cherche, je suis au carré.

* * *

Le lendemain, à huit heures trois minutes, un message classé “confidentiel” arrive à Paris au siège de l’Amirauté. Il est destiné à l’amiral De Gouez, l’officier supérieur chargé de l’Atlantique. Outre un rapport détaillé sur la mission de la veille, ce message contient une petite phrase écrite intentionnellement par l’administrateur principal des Affaires Maritimes Le Bouteiller à son ami d’enfance.

« Cela ne peut plus durer. Fais fort si nécessaire, mais agis. Merci. »

Il existe deux types de procédure en pareil cas : se contenter de noter l’incident et ranger le message dans un dossier ou le faire connaître au plus haut niveau. De Gouez, lui aussi, en a marre de cette situation. Il hésite un instant avant de cueillir son téléphone entre deux doigts et de composer le numéro privé du Ministre de la Mer. En deux mots, monsieur le Ministre est averti. Lui aussi est embarrassé. Après une période d’indécision, il raccroche et demande à sa secrétaire d’appeler Matignon. Dans la même minute, il a le Premier Ministre en ligne. À son tour, il explique la raison de ce dérangement matinal et ravive la mémoire du chef du gouvernement en lui rappelant les événements quasi similaires des semaines passées. Les deux hommes savent l’importance de la décision qu’ils doivent prendre. Le choix est limité : soit ils provoquent une tempête internationale, soit ils abandonnent à leur triste sort les marins pêcheurs français. Car il ne fait nul doute que de pareilles exactions vont se reproduire si rien n’est fait. Ils n’ignorent pas les lourdes retombées qui risquent d’en découler. À bout d’arguments, ils finissent par se taire. Le Ministre de la Mer conserve le silence. À son supérieur de se prononcer… Enfin, celui-ci lâche :

— On y va, cette fois-ci ! On met sur pied une opération d’envergure… Il faut que les Espagnols comprennent la leçon. Alors écoutez : vous allez, en vous appuyant sur la DGSE, préparer une riposte imparable à ces scandaleuses agressions. Je suggère que…

II

Je referme la portière avec force, comme si je tirais un trait sur les trois semaines passées. Ce matin, je reprends le chemin du commissariat. Je sais qu’un torrent de questions m’attend, mais je n’ai pas envie de m’y baigner. Ou de m’y couler. Je souhaite gommer cette période, ou pour le moins l’engloutir au plus profond de mes souvenirs. Pourtant, lorsque je mets le contact, l’épilogue de ma précédente enquête remonte à la surface.

Un premier avion m’avait amené jusqu’à Paris. De là, sous une identité d’emprunt et affublé d’une épaisse moustache, un second m’avait transporté outre-Atlantique en Amérique de Sud. À peine débarqué à Santiago du Chili, j’avais retrouvé mon ami Carlos Gymenez. Il connaissait la raison de ma venue et était disposé à m’apporter son aide. Lui aussi en avait plus qu’assez des magouilles et autres coups tordus de Juan Manuel Parda. Carlos m’avait procuré arme et voiture rapide. Il s’était également engagé à me fournir explosifs et grenades si nécessaire. La logistique du policier chilien m’avait permis de gagner du temps en localisant Parda. Pour ce qui était de l’approcher assez près pour lui vider mon barillet dans le ventre, en revanche, il ne fallait pas y compter : dans chacun de ses déplacements, limités au trajet de sa luxueuse résidence bâtie sur les hauteurs de la ville au siège de ses sociétés, le matin, puis retour le soir par un itinéraire chaque fois différent, il circulait en Mercedes blindée, convoyée par un second véhicule. Une demi-douzaine de gardes du corps, aux épaules aussi larges et solides que des armoires bretonnes, l’accompagnait. Seul, car je jugeais préférable de ne pas mouiller Carlos, et sans bazooka ou autre arme lourde, je ne pouvais agir. J’avais passé mon temps à épier les allées et venues, le jour à proximité de la tour de vingt étages abritant ses bureaux, la nuit tapi dans un massif d’arbustes touffus tout à côté de son habitation. Il fallait montrer patte blanche pour entrer, au risque de se faire jeter manu militari si l’on n’était pas désiré ni même attendu. Plus que les murs d’enceinte de la résidence, le nombre de sentinelles condamnait toute tentative. Il en était de même sur son lieu de travail, au pied duquel une dizaine de plaques de marbre indiquaient une multitude de compagnies : service publicitaire d’une chaîne de télévision, Parda Bank, Parda Films, société de transports routiers, armement Parda Sea, … Inutile d’être devin pour savoir qu’elles lui appartenaient toutes. Lorsque je rentrais me coucher, une fois certain que Parda ne sortirait plus avant le lendemain matin, je cherchais la faille de cette cuirasse. Force était d’avouer qu’il n’y en avait pas.

Pourtant le vendredi soir – j’avais commencé ma surveillance le samedi précédent – il s’était enfin passé un fait inhabituel : la Mercedes avait franchi le portail de la résidence vers vingt-deux heures et s’était évanouie en direction de la ville avant que je n’ai eu le temps de quitter ma cachette et courir à la voiture. Je m’en étais terriblement voulu de ce ratage, mais comment aurais-je pu prévoir ce départ soudain. Parda, dont j’avais reconnu le visage à la faveur des puissantes lampes situées près des grilles de l’entrée, était revenu peu après une heure du matin. Seulement deux de ses sbires étaient du voyage, en plus du chauffeur naturellement, et j’avais entrevu là un début d’anomalie dans le dispositif de protection du personnage. Jour et nuit, j’avais repris mes planques, prêt cette fois à gicler au volant et à prendre en filature la voiture allemande. J’avais occupé ces longues heures à me demander ce qui avait pu motiver cette échappée du vendredi. Qu’avait pu manigancer Parda durant ces trois heures ? Régler les détails de la prochaine livraison de drogue, de cassettes à caractère pédophile ou d’armes ? Dîner dans un restaurant à la mode avec des gaillards de son acabit ? Participer à une quelconque soirée de bienfaisance pour soigner son image de marque ? Il est vrai que dans ce cas son armée de gorilles l’aurait desservie. Je n’avais rien lu à ce sujet dans la presse locale. Parfois, j’avais ressenti un immense découragement. J’avais alors eu une pensée pour Pierre-Edouard, le “vieux Pierrot”. J’avais revu son regard reconnaissant et confiant, à l’aéroport de Pluguffan, avant que je ne m’envole pour Paris puis Santiago. Il m’avait semblé sentir dans notre ultime poignée de main une émotion lourde de signification.

Toute la semaine, Parda s’était contenté d’aller travailler puis de rentrer directement chez lui. Cette vie, trop monacale selon moi pour un homme de cette trempe, n’aurait pu durer éternellement. Il allait se passer quelque chose ! Il devait se passer quelque chose ! Et de fait, le vendredi, mon petit doigt s’était mis à me titiller d’étrange manière : je me doutais qu’il allait y avoir une entorse à cette vie trop bien réglée. Exceptionnellement, ce soir-là, je n’avais pas rejoint mon poste d’observation au milieu des arbustes mais avais opté pour une aire de repos en bordure de la voie rapide qu’aurait obligatoirement empruntée la Mercedes pour entrer dans Santiago. Comme le vendredi de la semaine précédente, elle était arrivée aux alentours de vingt-deux heures. Je l’avais repérée de loin et avais démarré pour me glisser dans la circulation quelques dizaines de mètres devant elle. Une bonne astuce, ça, dans les filatures : devancer le gibier qui redoute d’être suivi et interroge fréquemment le rétroviseur alors que le chasseur est devant lui. Le problème, dans ce cas, consiste à anticiper les changements de direction du suivi. Plus on approche de sa destination finale, mieux il faut savoir se laisser doubler pour ne pas être surpris par la manœuvre. Progressivement, j’avais diminué ma vitesse et, sitôt dépassé, l’avais calquée sur celle de la Mercedes pour ne plus quitter la file de droite. Je m’étais aperçu que nous roulions indéniablement vers le centre.

Santiago est un immense embouteillage, à toute heure du jour comme de la nuit. Les conducteurs, dans leur ensemble, sont des fanatiques du klaxon, des exaltés de l’accélérateur et du brusque coup de frein. Dans cette jungle, j’avais cru dix fois perdre Parda avant d’apercevoir miraculeusement les feux arrière de sa voiture et de me recoller à son train. Nous avions traversé puis quitté le centre-ville, si l’on considère qu’il y ait un centre-ville dans la capitale chilienne, pour un quartier calme en bordure d’une étendue d’eau. La berline avait stoppé le long d’un trottoir. Je l’avais dépassée et, sans un regard, avais poursuivi sur le boulevard. Dans mon rétro, j’avais vu les deux gardes du corps sécuriser les abords puis adresser un signe d’approbation au passager arrière. Celui-ci était alors sorti de la voiture et avait composé un code d’accès sur un boîtier situé près d’un interphone avant de s’engouffrer avec ses hommes dans un immeuble moderne et cossu aux balcons en verre fumé. Sans préjuger de la raison de cette visite nocturne, j’étais quasi certain qu’il y avait une femme là-dessous. Seul, le désir de la chair pouvait faire qu’un homme commette une erreur en dérogeant à ses habitudes tout en allégeant sa sécurité.

J’étais allé me garer dans une rue adjacente et étais revenu à pied. Le chauffeur patientait en fumant un cigarillo dont il lâchait de grosses bouffées bleuâtres particulièrement odorantes. Bien que la nuit soit tombée, il régnait une température encore élevée. En bras de chemise, le chauffeur avait posé sa casquette sur le capot de la voiture. Il feuilletait une revue légère et, entre deux bouffées de tabac, passait une langue gourmande sur ses lèvres épaisses. Tout en marchant, j’avais inspecté les alentours sans remarquer de présence. Piochant une cigarette dans la poche de ma chemise, je m’étais mis à me fouiller à la recherche de mon briquet. Feignant de l’avoir oublié ou égaré, je m’étais approché et avais demandé du feu. Il avait répondu à mon sourire et avait plongé la main dans sa poche de pantalon. J’avais profité de ce relâchement pour lui administrer l’uppercut du siècle, à m’en éclater les phalanges. Dans la même seconde, la tête du vilain avait dodeliné étrangement et ses jambes s’étaient dérobées. Je l’avais cueilli sous les bras et m’étais empressé de l’amener vers l’arrière du véhicule. Adressant une prière muette au saint des ouvertures centralisées, j’avais actionné le bouton-poussoir du coffre et celui-ci s’était ouvert. J’y avais balancé le bonhomme, avais vissé la casquette sur ma tête et m’étais mis au volant. Les clefs étaient au contact. Il ne me restait plus qu’à attendre le retour de Parda et ses costauds. J’avais posé mon flingue sur le siège passager et avais relevé la glace pare-balles séparant le conducteur de ses passagers arrière. J’étais prêt. Ignorant comment cela allait se terminer, voire même comment cela allait débuter, j’avais senti monter une forte dose d’adrénaline. Il était trop tard pour reculer. D’ailleurs, je ne le voulais pas. Parda devait payer pour ses crimes.

Plus de deux heures s’étaient écoulées quand enfin le hall de l’immeuble s’éclaira. Un gorille était arrivé et m’avait fait comprendre du geste de lancer le moteur. Dans la pénombre, il ne s’était pas aperçu de sa méprise et m’avait réellement pris pour le chauffeur. Il avait ensuite jeté un regard circulaire sur le trottoir et les alentours. Ne distinguant rien d’anormal, il avait crachoté dans le mini-micro épinglé au revers de sa veste d’été.

Juan Manuel Parda et le second garde du corps avaient alors surgi et avancé rapidement. Le costaud avait manœuvré la portière et son patron s’était laissé tomber sans retenue sur la banquette de cuir. Je m’étais douté que cela se serait déroulé de cette manière, aussi avais-je enclenché la première vitesse. J’avais soudain libéré la pédale d’embrayage et avais enfoncé celle d’accélérateur. Dans un brusque sursaut, la Mercedes avait donné toute sa puissance et bondi en avant. Surpris, le gorille avait lâché la portière qui s’était refermée dans un claquement lourd. Pour éviter toute fuite du mafioso, j’avais immédiatement actionné la fermeture des portières et du coffre. Dans le rétroviseur intérieur, j’avais vu les gorilles courir à notre suite tout en saisissant leur arme. L’un avait commencé à tirer et n’avait cessé que lorsque l’autre s’était mis à l’engueuler, craignant pour la vie de leur patron. Cette situation m’avait amené un sourire qui s’était figé quand le canon d’un pistolet était apparu dans mon champ de vision. J’avais viré sèchement à gauche puis à droite, mais rien n’y avait fait : le cylindre noir était demeuré braqué sur ma nuque. J’avais beau savoir qu’une vitre pare-balles me protégeait, je n’avais pu m’empêcher d’avoir peur. Sans être une fillette émotive, je n’avais pu contrôler ma réaction. Ainsi, à la première balle, j’avais rentré la tête dans les épaules et attendu de ressentir la douleur. Plus exactement, je n’avais pas guetté la souffrance mais avais tenté de deviner ce qui se serait passé si le verre avait montré un défaut de fabrication.

Toutes sortes d’éventualités m’étaient venues à l’esprit, mais je n’en avais conservé qu’une : j’avais imaginé que le verre explosait après avoir tant bien que mal rempli son office, si bien que la balle, freinée dans sa course, se dirigeait vers ma nuque à la vitesse de un à l’heure. D’un simple écart du haut du corps, je l’évitais. Tout cela je l’avais vécu par la pensée en une fraction de seconde. L’impact du projectile sur le verre me ramena à la réalité. Le vitrage avait résisté, mais Parda connaissait la particularité de ce matériau et avait invariablement visé le même endroit avec les balles suivantes. Il avait misé sur la répétition des chocs. J’avais compté chacun des impacts. Ce fut seulement quand l’arme fut vide que je retrouvais une respiration proche de la normale. Un fleuve de sueur m’avait dévalé la colonne vertébrale tandis que de larges auréoles s’étaient dessinées sous mes bras.

J’avais effectué un détour et étais revenu à quelques mètres de ma voiture. Son pistolet désormais inutile à la main, l’armateur chilien s’était fait petit sur la banquette. Auparavant, je n’avais pas vraiment eu l’occasion de le voir de près. Le considérant à loisir, il m’avait fait penser à un rat, avec sa petite moustache et ses yeux noirs qui remuaient sans arrêt. Lui aussi avait transpiré. Ramassant mon pistolet sur le siège voisin, j’avais baissé lentement la glace.

— Bonsoir, monsieur Parda. J’ai un message pour vous de la part d’un petit garçon. Il s’appelle Javier.

J’étais repassé rapidement à l’hôtel récupérer mes affaires et avais filé à l’aéroport. Un moyen courrier m’avait emporté vers Brasilia, puis ce fut la traversée de l’Atlantique et le retour sur le sol natal.

Curieusement, je me sentais bien, comme libéré de la charge qui jusque-là m’avait écrasé. Je n’éprouvais nulle culpabilité. Bien au contraire, je me félicitais d’avoir débarrassé la surface de la terre de cette ordure de Parda. Je m’étais fait le bras de la Justice, ce qui en soi est incompatible avec mon métier de flic mais en totale adéquation avec mon esprit et ma manière de penser. Fallait pas qu’il touche à des gosses !

De retour en France, j’avais occupé mes derniers jours de vacances à la pratique de la plongée sous-marine, mon dada, en compagnie de deux ou trois copains. Nous avions écumé les plus beaux sites du Finistère Sud, des îles Glénan à la pointe de Penmarc’h.

* * *

Je reprends donc le travail ce lundi matin en pleine forme, la tête truffée de magnifiques images et l’organisme riche en phosphore.

L’ADS (adjoint de sécurité) chargé de l’accueil répond à mon salut et m’apprend que le commandant Bernier est déjà arrivé. Il m’espère dans son bureau dans les plus brefs délais. Je l’avais presque oublié, ce cher Daniel ! Je monte sans entrain l’escalier, le TOC dont je souffre m’imposant de compter chacune des vingt marches, et passe par mon bureau déposer ma veste et m’alourdir de mon arme de service, le tout nouveau Sig-Sauer SP qui possède une précision diabolique. Mes yeux tombent sur le cendrier publicitaire abandonné sur le meuble bas derrière mon fauteuil. Une moue de dégoût sur les lèvres, je le saisis entre deux doigts et le laisse choir dans la corbeille. Un petit nuage de cendre volette et empuantit la pièce. Je n’ai pas fumé depuis près d’une semaine et ceci n’est pas fait pour m’en donner envie. Tout un tas de paperasses encombrent mon sous-main, mais je reporte cette lecture à plus tard et vais rencontrer mon supérieur. Je toque discrètement à sa porte et attends de recevoir son assentiment pour entrer. Pardessus ses lunettes, il me regarde approcher en tendant une main molle et peu avenante. Je la serre plus fort qu’il ne le faut et m’amuse du rictus que fait naître cette pression.

— Bonjour, Commandant.

— Bonjour, mon petit Maxime. Quel bronzage ! Où donc avez-vous profité d’autant de soleil ?

C’est un malin ! Son “mon petit Maxime” sonne plus faux que le marbre dans la salle de bain d’un smicard. Cette marque de sympathie, théoriquement synonyme de complicité, masque difficilement son antipathie à mon encontre.

Je subodore que le baron Pierre-Edouard de Vitreux de Barnac lui a appris mon escapade au Chili, sans toutefois en divulguer le motif, et qu’il a compris le but de ce voyage. Il compte en connaître la conclusion de ma propre bouche. Je ne souhaite pas l’affranchir, aussi j’élude.

— Oh, j’ai pas mal bougé.

Ses doigts se crispent sur le feuillet qu’il n’a pas lâché. Ce curieux voulait tout savoir, mais ma réponse le déstabilise quelque peu. Honnêtement, je ne me vois pas lui dire que je reviens d’Amérique du Sud où je suis allé uniquement pour buter un gonze dont les magouilles me déplaisaient. Je mettrais ma main au feu qu’il est parvenu à faire parler le baron et connaît l’histoire dans ses grandes lignes. De là à ce que j’avoue un meurtre, il y a un fossé que je ne suis pas disposé à franchir. Pour preuve, je le questionne d’un air candide :

— Vous m’avez fait demander, Commandant ?

— Oui, fait-il dans un souffle et en me jetant un regard lourd de reproches que je feins de ne pas voir. Rien d’exceptionnel, à vrai dire. Disons que je voulais que nous fassions le point.

Il farfouille dans ses papiers et grommelle après trente secondes de recherches :

— Ah, voilà… Bon… Monsieur le directeur nous adresse ses plus vives félicitations. Que nous soyons parvenus à clore ces différentes affaires en un temps record le laisse pantois. Il promet de l’avancement à l’ensemble de l’équipe. Sans compter la prime de Sarkozy !