4,99 €

Mehr erfahren.

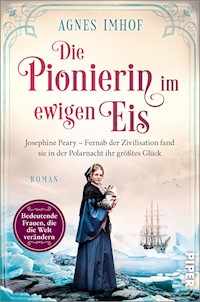

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Córdoba, 979: Im Hof der Moschee wird die junge Sklavin Atika Zeugin, wie das legendäre »Buch des Smaragds« als Ketzerwerk verbrannt wird. Seine unheimliche Macht schlägt nicht nur Atika in ihren Bann, sondern auch den düster-faszinierenden Amr und den jungen Aristokraten Safwan. Fieberhaft suchen sie nach der letzten Kopie, um dem rätselhaften Buch sein Geheimnis zu entreißen. Unversehens wird die Jagd nach dem verbotenen Buch nicht nur zu einer Gefahr für Leib und Seele, sondern stellt auch Atikas Liebe auf eine harte Probe ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

PIPER DIGITAL

die eBook-Labels von Piper

Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!

Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.

Mehr unter www.piper.de/piper-digital

Für Uwe

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 2. Auflage 2011

ISBN 978-3-492-98200-9

© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2015

© Piper Verlag GmbH, München 2006

Karte: Caromedia, Karlsruhe

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: unpict / shutterstock.com

Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Der Smaragd hat eine besondere Eigenschaft, daß nämlich Vipern und sonstige Schlangen, wenn sie ihn ansehen, erblinden.

Ibn ar-Rewandi,

Atlal – Die Lagerspuren

Das Werk des Ketzers

Die Lagerspuren an den Wasserläufen, dort, an den Hängen von Rayan, sind verwischt, wie Schrift auf verwitterten Felsen.

Da kam der Frühlingsregen, den die Sterne bringen, strömte donnernd im Überfluß und wurde dann schwächer.

Und ich hielt an und befragte die Spuren – doch wie könnte ich stummes Gestein befragen, ewige Berge, die keine Worte haben?

Labid ibn Rabi’a

Córdoba, im Jahre des Herrn 979 – im Jahre 368 der Hijra

Arabische Städte waren blau.

Von weitem hoben sich die Häuser kaum vom gewellten Hintergrund der Gebirgskette ab. Nur das Glitzern eines einzelnen Daches, auf das ein letzter, verirrter Sonnenstrahl fiel, hatte auf die Anwesenheit von Menschen schließen lassen. Doch nun beim Näherkommen wurden nach und nach weitere Häuser und der gewaltige Bau der Freitagsmoschee vor dem blau schattierten Band sichtbar. Als wolle es seinen Vorrang vor aller Augen behaupten, überragte das turmartige Minarett am anderen Ufer die übrigen Gebäude. Der eintönige Ruf eines Muezzins wehte über den Fluß zu ihnen herüber.

Sie hatten Córdoba erreicht. Die Stadt, von der so mancher Reisende unterwegs erzählt hatte. Die schönste Stadt der Welt. Der steingewordene Traum aus einem Märchen.

Atika fröstelte. Ihr Mund wurde trocken, ihr Magen war flau und leer, und etwas schien ihr auf die Brust zu drücken und den Atem zu nehmen. Sie schlang die Arme um die angewinkelten Knie und kauerte sich auf dem Teppich zusammen. Eine rotblonde Strähne löste sich aus ihrer Frisur und fiel ihr ins Gesicht. Gab es ein Märchen, in dem Sklavinnen freikommen konnten? In dem sie das Leben zurückbekamen, das sie verloren hatten?

Jariya. Sklavin.

Atika ließ den Blick durch das Innere des Gefährts schweifen. Es war gerade genug Platz darin, daß vier Mädchen und ihre Aufseherin sich auf den Wollteppichen und Kissen ausstrecken konnten. Layla hatte einen ihrer vier dunkelblonden Zöpfe gelöst und flocht eine Kette aus Goldmünzen hinein. Sie bemerkte Atikas Blick und lächelte ihr zu.

Doch Atika wandte sich ab. Ihre Finger krallten sich in den Brokatstoff ihres gegürteten Kittels, der über die weiten Hosen fiel. Im letzten Sonnenlicht schien es ihr, als leuchte die grüne Farbe grell wie das Gewand einer Dirne. Starr blickte sie auf die goldenen Reifen um ihre Hand- und Fußgelenke, als seien es Fesseln. Mochte der Sklavenhändler Yusuf sie auch mit Schmuck behängen wie die Kaiserin höchstpersönlich, er würde sie doch in Córdoba oder Fustat an den Meistbietenden verkaufen wie Vieh.

Jariya. Atika schmeckte ihren Haß bitter auf der Zunge. Bisweilen drohte er sie zu ersticken. Aber wenn es irgend etwas gab, woran sie spürte, daß sie noch am Leben war, dann war es der stumme Haß auf dieses Wort.

»Qurtuba – Córdoba«, sagte Fatima, ihr treuer Schatten. »Wir sind am Ziel. Der Ramadan geht heute zu Ende. Man wird uns mit einem Festmahl empfangen.«

Die Aufseherin schob den Vorhang auf ihrer Seite des Wagens beiseite, um einen Blick nach draußen zu werfen. Layla richtete sich auf und warf ihre Zöpfe auf den Rücken.

Ist es soweit? fragte Atika sich stumm. Wer von uns wird hier verkauft werden, und wer wird noch weiter reisen? Nach Ägypten. Sie kannte den Namen aus der Weihnachtsgeschichte. Doch sie konnte sich nichts darunter vorstellen.

Atika versuchte die Erinnerung an den Morgen in Narbonne beiseite zu schieben. Sie hatte Gertrud leblos auf ihrem Bett gefunden. Neben der Toten, umgestürzt auf dem Boden, ein leerer Becher. Hätte sie es ahnen müssen und die Freundin am Tag zuvor zur Apotheke begleiten sollen? Gertrud würde keinem Käufer mehr das Bett wärmen. Sie hatte friedlich ausgesehen, wie eine heitere Schläferin. Oft hatte Atika seither ihr Gesicht vor sich gesehen. Alle Furcht war daraus gewichen. Wieder und wieder hatte sie sich gefragt, ob Gertrud nicht die bessere Wahl getroffen hatte.

Irgendwo in Aragón, kurz bevor sie das Land der Mauren erreichten, hatte Aischa versucht, zu fliehen. Sie war nicht weit gekommen. Dann hatte Atika zugesehen, wie Yusufs Rute auf das Mädchen niederfuhr, wieder und wieder, zischend, scharf, hatte die Schreie gehört, wenn sie in das wunde Fleisch schnitt. Sie hatte gesehen, wie Aischa sich krümmte und wie Fatima, als es vorbei war, ihre Striemen salbte, damit keine Narben zurückblieben. Immer sah sie Gertruds Gesicht dabei vor sich.

»Córdoba wird euch gefallen«, unterbrach Fatima ihre Gedanken. Die Aufseherin ignorierte Atikas Schweigen, wie sie es schon die ganze Reise über getan hatte. »Wir werden ein Stockwerk im Haus eines Verwandten von Yusufbewohnen. Ihr habt dort mehr Platz als in den engen Schlafsälen der Gasthäuser.«

»Werde ich ein Bett für mich haben?« fragte Amina. Ihre schwarze Haut hob sich von den hellroten Kissen ab. Fatima verzog das Gesicht zu einem breiten Lächeln. »Im Frauenbereich gibt es einen großen Schlafraum, dort sind genug Betten. Yusuf wird mit den Jungen auf der anderen Seite des Hauses wohnen und essen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr miteinander auf den Markt gehen oder ins Bad. Ihr seid lange genug mit uns gereist, um zu wissen, wie ihr euch waschen, parfümieren und kleiden müßt.«

Die massige Gestalt Sumayyas lag noch immer eng an Amina geschmiegt. Jetzt aber regte sie sich und öffnete die Augen. Amina schob sie sanft zur Seite, um ihr linkes Bein auszustrecken. Layla warf Atika einen scherzhaften Blick zu. »Ich werde unseren ersten Besuch im Hammam nie vergessen«, sagte sie. »Weißt du noch? Ich glaubte wirklich, die Hölle habe mich verschlungen. Und du hast jeden Augenblick erwartet, Teufel mit Gabeln und Schaufeln aus dem Dampf auftauchen zu sehen. Aber danach fühlte ich mich wie neugeboren.«

Atika erwiderte das kurze Lächeln. Doch ihre Augen lächelten nicht. Sie sah von Layla wieder zu dem schwarzen Gesicht Fatimas, das ebensogut vierzig wie sechzig Jahre alt sein konnte.

»Es gibt berühmte Bibliotheken in Córdoba«, fuhr die Dienerin des Sklavenhändlers fort. Sie bewegte sich lebhaft. »Du hast schneller Lesen und Schreiben gelernt als irgendein anderes Mädchen, Atika. Und im Arabischen hast du rasche Fortschritte gemacht. Yusuf ist stolz auf dich. Er wird dir sicher erlauben, die Bibliotheken zu benutzen.«

»Das wird ihm einen guten Batzen mehr einbringen, nicht wahr?« erwiderte Atika. Sie erschrak über die Kälte ihrer eigenen Worte. Das bin nicht ich, dachte sie. Doch ehe das würgende Gefühl in ihrem Hals sie überwältigen konnte, setzte sie nach: »Eine Luxussklavin, die Arabisch und Latein beherrscht, die im Bett ihres Herrn auch ein wenig Mathematik zum besten geben kann, islamische Theologie und arabische Literatur, Philosophie und Grammatik!«

Layla starrte sie mit großen Augen an. Atika bemerkte den Schatten, der sich auf Fatimas Gesicht legte, und es tat ihr leid, die alte Frau verletzt zu haben. Dennoch bereute sie ihre Worte nicht. Die anderen Mädchen mochten vergessen haben, was geschehen war, und was ihnen noch bevorstand. Atika konnte es nicht. Trotzig setzte sie nach: »Mascha’allah, wir sollten uns glücklich schätzen, in dieser wunderschönen Stadt leben zu dürfen, von der so viele Freie nur träumen können!«

Fatima runzelte die Stirn, doch sie schwieg, Atika biß die Kiefer zusammen, schlang die Arme fester um die Knie und starrte wieder nach draußen. Die drei Wagen des Sklavenhändlers mit ihrer lebenden Warenlast – acht Mädchen und vier Jungen – hatten die Vorstadt durchquert.

Die Sonne war soeben hinter den fernen Bergen verschwunden, und ihre letzten Strahlen erstarben auf den violetten Wellen des Großen Flusses. Wegen der Feierlichkeiten zum Ende des Fastenmonats waren einige Ausfallstraßen gesperrt, und so hatten sie bereits einige Meilen weiter westlich übergesetzt, um sich der Stadt vom bequemeren Südufer aus zu nähern. Seither waren sie am Wasser entlang gereist. Wadi l-Kabir, dachte Atika, Großer Fluß. Aus dem Mund der Einheimischen klang es wie Guadalquivir. Auf der anderen Seite des Flusses schmiegten sich die Häuser dicht aneinander. Sie waren wahrscheinlich weiß. In diesem seltsamen Licht aber, irgendwo zwischen Tag und Nacht, hoben sie sich hellblau von den dunklen Pastelltönen der Landschaft ab.

Dann bemerkte sie die Brücke, die größte, die sie je gesehen hatte. Der gelbe Stein hob sich von den unwirklichen Blautönen des anderen Ufers ab. Gigantische Pfeiler, jeder einzelne so groß wie eines der reetgedeckten Häuser in ihrer Heimat, trugen die Bögen. Einen Augenblick lang überfiel Atika die Hoffnung, wer diese Brücke betrat, würde das andere Ufer vielleicht niemals erreichen. Der Weg hinüber schien unendlich weit, die Stadt dahinter eine Illusion aus Wolken und farbiger Luft. Als gäbe es keine Männer am anderen Ende, die auf der Suche nach neuen Sklavinnen waren.

»Heißt es nicht, die Gläubigen gehen über eine solche Brücke ins Paradies?« fragte Atika unwillkürlich. »Die Rechtschaffenen werden dabei von Engeln gestützt, während die Verdammten hinab in die Hölle stürzen?«

»Sie ist breit genug«, versicherte Fatima lächelnd. Atika bemerkte ihren Blick, der wohlwollend und beinahe mit Zuneigung auf ihr ruhte. Auf einmal schämte sie sich für ihre harten Worte vorhin.

»Sie ist tausend Jahre alt, aber du wirst sehen, sie ist so stabil wie eh und je«, setzte die alte Frau hinzu. Atika wollte etwas erwidern, doch sie brachte keinen Laut über die Lippen. Layla drängte sich auf ihre Seite, um einen Blick auf das Bauwerk zu werfen. Zu ihrer Linken erhoben sich die Umrisse mehrerer Mühlen dunkel und gewaltig über dem Wasser. Irgendwo sang eine Frau.

Atika reckte den Kopf, doch sie konnte nur einige Wäscherinnen unterhalb der Brücke erkennen. Die Frauen hatten ihre Ärmel und weiten Hosen bis zu den Ellbogen und Knien geschürzt. Lachend und miteinander scherzend, warfen sie die Wäsche in ihre Tragkörbe und luden sich schließlich die Last auf die Schultern.

»Das ist das erste Mal, daß du etwas von der Umgebung wahrnimmst«, brach Fatima das Schweigen. »Seit Gertruds Tod hast du dich nur noch im Haus und hinter deinen Büchern versteckt. Es ist ein gutes Zeichen.«

»Gertrud hat ihren Frieden und ihre Freiheit«, erwiderte Atika knapp.

Fatima richtete sich auf. »Ich habe schon viele Sklavinnen betreut, Mädchen. Glaub mir, du bist keine von denen, die das Jenseits vor ihrer Zeit kennenlernen. In dir steckt ein Jagdleopard. Man sagt, sie kämpfen noch, wenn sie längst zu Tode verwundet sind.«

Atika hob fragend die Augenbrauen. Fatima seufzte.

»Ach, ich vergesse, woher du kommst! Wenn wir in Ägypten sind, zeige ich dir einen Jagdleoparden.«

Atika ließ sich langsam zurücksinken und schloß die Augen. Das sanfte Schaukeln brachte sie der Brücke näher und näher, bis die Hufe der Maultiere hell auf den Brückenbögen aufschlugen. Jeder Tritt brachte sie der Welt, die sie erwartete, ein Stück näher. Sie preßte die feuchten Handflächen gegeneinander und bemühte sich, ruhiger zu atmen.

»Verdammter Hurensohn, paß doch auf!«

Mit einem Ruck kam ihr Gefährt zum Stehen. Direkt neben dem Wagen fluchte jemand. Atika setzte sich auf. Als sie mit der Hand über ihr Gesicht rieb, verschmierte sie die schwarzen, mit Kuhl gezogenen Linien um ihre Augen. Layla zog den Vorhang beiseite. Längst hatten sie die Brücke und das Tor am anderen Ende passiert. Sie befanden sich nun auf einer breiten Straße zwischen den beiden großen Gebäuden am anderen Ufer. Rechts vor ihnen erhob sich das weithin sichtbare Minarett der Moschee. Das Gebäude zur Linken mußte der Kalifenpalast sein. Anschwellendes Stimmengewirr drang ins Innere des Wagens wie ein Schwarm gereizter Bienen. Atika sah die Aufseherin fragend an. Die alte Frau warf einen kurzen Blick hinaus, ehe sie nickte. »Warum nicht, heute ist ein Feiertag. Das Id as-Saghir gibt es nur einmal im Jahr. Bleibt aber in der Nähe.« Auf den Gedanken, Yusuf zu fragen, kam Atika nicht einmal. Mit einer schnellen Bewegung sprang sie aus dem Wagen. Layla folgte ihr.

Kaum standen sie auf der Straße, bereute sie ihre Unüberlegtheit. Überall waren Menschen. Nie hatte sie so viele Menschen gesehen, weder in Narbonne noch in Toledo und erst recht nicht an der friesischen Küste, wo sie geboren war. Einzelne Gestalten lösten sich aus der Masse, ein alter Mann, der zu Boden stürzte. Eine Frau, ein dicker, reich gekleideter Kaufmann. Der Geruch von Schweiß, von Kleidung und Parfüm hing in der warmen Luft, mischte sich mit dem von Leder, Abwässern, Gewürzen, Fisch, Qualm. Es nahm Atika beinahe den Atem.

Hinter ihnen waren die anderen Wagen mit den übrigen Sklaven zum Stehen gekommen.

»Was ist los da vorne?« brüllte einer der Kutscher. »Hol euch der Teufel!« Er hob die Peitsche und ließ sie scharf knallen. Atika zuckte zusammen und wandte sich um. Die Menschenmenge hinderte die Maultiere, sich auch nur einen Zoll weiter zu bewegen. Sie schloß sich dichter um die drei Gefährte des Sklaventransports, als wolle sie sie verschlingen. Yusuf entstieg dem hinteren Wagen. Seine Kleidung aus edlem Tuch stach aus der Menge hervor. Atikas Finger krallten sich um das Holz des Wagens. Sie fürchtete, einfach mitgerissen zu werden, in der Masse zu verschwinden. Ihre Augen suchten Layla, blieben an der Mauer hängen, vor der die Wagen zum Stehen gekommen waren. Über ihnen ragte das zweistufige Minarett der Moschee hoch empor. Es war erleuchtet, doch der sanfte Glanz der Laternen wurde überstrahlt von einem seltsamen flackernden Licht. Es ließ an den Mauern sonderbare Schatten tanzen, als versuchten böse Geister, den heiligen Bau zu erobern, als strebten sie hinauf zu der silbernen Lilie, die das Minarett krönte. Die Tore standen weit offen. Atika starrte zum Eingang der Moschee hinüber. Sie löste sich von dem Wagen und ließ sich von der Menge mittreiben. Durch das Tor gelangte sie in einen überdachten, von Lampen erhellten Säulengang, der den Blick ins Innere eines mit Palmen bepflanzten Hofs freigab. In der abendlichen Brise bewegten sich schattenhaft die Palmwedel. Doch ihr Rauschen wurde übertönt von einem knisternden Geräusch. Atika drängte sich durch die Menge hinaus in den Hof, um mehr zu sehen. Rötliche Reflexe flackerten auf den Baumstämmen und dem Marmor des prachtvollen Waschbrunnens in der Mitte des Hofs. Funken stoben auf und schwebten als glühende Punkte in den Abendhimmel. Dort waren mehrere Männer in Rüstung damit beschäftigt, einen soeben entzündeten Haufen zu schüren. Durch eine schmale, von Söldnern freigehaltene Gasse war er gut zu erkennen. Dennoch mußte Atika zweimal hinsehen, um zu begreifen, woraus dieser Haufen bestand.

Es waren Bücher.

Einfache Pergamentrollen, mächtige Folianten mit verzierten Einbänden, deren Goldschrift im Schein der Flammen aufblitzte. Bücher, so hoch und so breit wie der Arm eines Mannes, und daneben kleine Bändchen, die eine Frau bequem um den Hals tragen konnte, Schriftrollen, in Leder gebundene Prachtbände. Der gesamte Stapel barg eine Vielfalt von Büchern, wie sie Atika in ihrem Leben noch nicht gesehen hatte. Was dort lag, mußte den Wert einer ganzen Provinz in ihrer Heimat besitzen.

Jemand stieß sie an, sie stolperte einen Schritt nach vorne auf das Feuer zu. Ohne die Augen von den Büchern zu lösen, ließ sie sich von der Menge mitreißen. Wie von ferne hörte sie Fatima ihren Namen rufen, doch sie achtete nicht darauf.

Atikas Füße bewegten sich, als hätten sie einen eigenen Willen, bis sie nur noch zehn oder zwölf Schritte von dem Scheiterhaufen entfernt stand. Der Geruch von schwelendem Pergament und der Rauch, der sich in die Luft erhob, nahmen ihr den Atem. Auf ihrer Zunge lag der Geschmack von Asche. Eine Hand griff nach der ihren. Layla. Sie hatte sie beinahe vergessen. »Wir sollten uns nicht von den Wagen entfernen«, sagte Layla. Sie mußte schreien, um sich verständlich zu machen. Atika strich sich eine rotblonde Strähne aus dem Gesicht, nickte, doch sie machte keine Anstalten, zur Straße zurückzukehren.

»Intabihanna, ya bna sch-Schaitan! – Paß doch auf, du Sohn Satansl«

Einer der gepanzerten Söldner, die neben dem Scheiterhaufen standen, hatte seinem Helfer einen Folianten zugeworfen. Der Mann bekam ihn nur schlecht zu fassen, und die Seiten zerrissen mit einem scharfen Geräusch. Der verstümmelte Körper des Buches fiel zu Boden.

Laylas Keuchen verriet Atika, daß sie ebenso entsetzt war wie sie selbst. »Was ist das, Atika? Was, beim allmächtigen Gott, geschieht da?«

Der Söldner zuckte die Achseln. Er hob das zerrissene Buch auf, warf es ins Feuer und griff zum nächsten.

»Ich weiß es nicht.« Atika klammerte sich an Laylas Ärmel, als der Rauch schwarz aufwallte. Ein lederner Einband warf Blasen, das Knacken klang scharf in ihren Ohren. Die Glut in der Mitte des Scheiterhaufens breitete sich aus, wuchs in alle Richtungen gleichzeitig, fraß sich gierig voran und wurde von einem dunklen Rot allmählich zu einem hellen, fast weißen Schein. Atikas Augen begannen zu brennen, doch sie war unfähig, sich von dem Anblick zu lösen. Dann loderte der Stapel hoch auf. Ihre Wangen wurden heiß. Die Hitze begann sich in ihrem Körper auszubreiten, als sei er Teil dessen, was sie vor sich sah.

»Was geschieht da?« wiederholte Layla.

»Sie nennen ihn al-Mansur, als säße er schon auf dem Thron, nach dem er strebt, dem Thron des Kalifen«, sagte eine Frau neben ihnen. Sie sprach mit gedämpfter Stimme.

»Al-Mansur«, wiederholte Atika. Sie übernahm den raunenden Tonfall, ohne nachzudenken, warum sie es tat. »Der Siegreiche. Wer ist dieser Mann? Und woher kommen all diese Bücher?«

Die Frau korrigierte den Sitz ihres Schleiers über dem grauen Haar, ehe sie antwortete. Die Geste wirkte unwillig, als bereue sie schon, überhaupt etwas gesagt zu haben. »Dort drüben – der Herrscher Córdobas. Der Hajib des Kalifen, sein Wesir und Gefängniswärter in einem. Der Mann, der es wagen kann, die Bibliothek des Kalifen einen Hort von Ketzerwerken zu nennen.«

Atika sah in die Richtung, die sie ihr wies, doch zwischen den vielen Menschen konnte sie den Hajib nicht ausmachen.

»Dort, mit dem gestreiften Mantel.« Die Frau zeigte auf eine Gruppe von Männern in Kettenhemden direkt am Feuer. »Zwischen seinen Berbern. Er ersetzt fast alle einheimischen Truppen durch Berbersöldner, die ihm bedingungslos gehorchen.«

Atikas Blick folgte ihrer Hand, die auf einen Mann von vielleicht vierzig Jahren wies. Ein gutaussehender Mann, stellte sie fest, mit dunkelblondem Haar und einem regelmäßigen, beinahe weichen Gesicht, auf dessen glattrasierte Wangen die Flammen tanzende Schatten warfen.

»Aber warum?«

Die Frau zögerte unmerklich. »Die Bücher sind eine Macht, die …«

Ein älterer Mann griff nach ihrem Arm. »Zügle doch deine geschwätzige Zunge, Weib, du wirst uns noch ins Verderben reden!«

Er warf den beiden Sklavinnen einen mißtrauischen Blick zu und zog die Frau mit sich davon.

»Es war an der Zeit, der Ketzerei ein Ende zu machen!« sagte jemand zu ihrer Rechten.

»Du hast von den Wissenschaften ohnehin nie etwas verstanden, Salim!« spottete ein anderer, ganz in weiße Baumwolle gekleideter Mann. »Du kannst ja nicht einmal lesen!«

»Es sind Ketzerwerke«, widersprach Salim. Jetzt konnte Atika ihn ausmachen. »Man muß nicht lesen können, um zu wissen, daß sie gefährlich sind.«

»Du bist ein Witzbold«, konterte sein Gegenüber, ein kleiner, beweglicher Mann mit schmalen Augen. »Wie willst du wissen, ob es Ketzerwerke sind, wenn du sie nicht lesen kannst?«

Immer höher loderten die Flammen und fraßen sich durch den Berg von Büchern. » Nicht einmal der Hajib hatte in den letzten Jahren Zeit, Bücher zu lesen«, fuhr der Mann fort. »Schließlich war er damit beschäftigt, es sich im Bett der schönen Subh bequem zu machen und so an die Spitze des Staates zu gelangen. Und während er sich mit der Dame auf weichen Kissen die Zeit vertrieb, haben seine Berber die Bibliothek des Kalifen leergeräumt und die Bibliothekare verprügelt.«

»Hüte deine Zunge, Kopist«, warnte einer. Andere lachten nur.

»Die Gattin des alten Kalifen«, meinte ein Mann zur Rechten der Mädchen, »in der Tat, eine schöne Eroberung! Al-Hakam würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüßte, daß sein Nebenbuhler jetzt anstelle seines Sohnes regiert. Wißt ihr noch, was ein Dichter gesagt hat? ›Der Kalif geht noch zur Schule, und seine Mutter ist von zwei Männern schwanger.‹« Das Lachen der Männer hob sich seltsam ab von dem knackenden Holz und dem anschwellenden Sausen des Feuers.

»Das ist nicht komisch«, mischte sich ein anderer ein. »Wißt ihr es noch nicht? Der Dichter ist tot.« Das Lachen verstummte. »Er wurde auf offener Straße von den Söldnern des Hajib erschlagen.«

Layla zerrte erneut an Atikas Ärmel. Abrupt machte diese sich los und deutete auf den Scheiterhaufen. Ein kleiner älterer Mann hatte sich einige Schritte links vor ihnen aus der Menge gelöst. Er rief etwas, doch Atika konnte nicht verstehen, was es war. Wieder rief er, sie kniff die Augen zusammen, reckte den Hals in seine Richtung, verstand jedoch nur »Kitab – Buch«.

Dann wandte der Alte sich dem Bücherstapel zu, von dem die Berbersöldner immer neue Folianten in das zusammenfallende Feuer warfen. Einer von ihnen bemerkte es. Er schob den kleinen, schmächtigen Alten roh beiseite, so daß dieser strauchelte.

Auf einmal wandte der alte Mann sich zum Scheiterhaufen. Er lief zwischen den Söldnern hindurch genau auf das Feuer zu. Die Hitze der hoch auflodernden Flammen ließ ihn einen Arm schützend vor das Gesicht halten. Seine andere Hand griff nach etwas, das am Rande der brennenden Pyramide lag. Die Söldner wollten ihn zurückreißen. Doch plötzlich schlugen die Flammen in ihre Richtung, und mit einem Aufschrei wichen die Männer vor der Hitze zurück.

Der Alte hatte etwas aus dem brennenden Stapel gezogen. Atika kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Es war ein schmaler Band, das Pergament schwelte bereits, der Ledereinband rauchte, doch das schien den Mann nicht zu kümmern. Die Flammen spiegelten sich gelb und rot auf seinem totenbleichen Gesicht. Er trug den Turban eines Gelehrten, doch der Stoff war schwarz versengt und fleckig vom Rauch. Das Buch preßte er an seine Brust wie ein Kind, das er verzweifelt zu schützen versuchte. Der Gestank verbrannten Haars lag in der Luft. Atika stand kaum zehn Schritte entfernt. Doch das drängende Raunen derer, die weiter hinten standen, ließ sie nur halb verstehen, was der Mann wieder und wieder ausrief. Die Söldner erreichten ihn. Sie schrien ihm etwas zu, doch er reagierte nicht. Einer wollte nach dem Buch greifen, der Alte aber stieß ihn zurück und wandte sich ab, das schwelende Pergament noch immer fest an die Brust gepreßt. Er war klein und schmächtig, doch die Söldner mußten ihm erst den Arm auf den Rücken drehen, ehe er das Buch mit einem Schmerzensschrei losließ.

Einer der Männer hob es auf und hielt es einen Augenblick lang unschlüssig in der Hand. Dann warf er es achselzuckend wieder ins Feuer. Der hagere Mann mit dem Turban stieß einen Schrei aus, der Atika zusammenfahren ließ. Unter dem festen Griff der beiden Soldaten bäumte er sich auf, wieder und wieder. Er gebärdete sich wie toll, und dann rief er auf einmal etwas, das die Menge einen Herzschlag lang zum Schweigen brachte.

Die Worte, die er in die plötzliche Stille schrie, mit einer Stimme, deren Verzweiflung wie ein scharfes Schwert den Lärm der Menschen zerschnitt, konnte Atika klar und deutlich verstehen. Sie brannten sich in ihr Gedächtnis:

»Das Buch des Smaragds«.

Safwans Blut stockte in seinen Adern. Der verzweifelte Aufschrei Nabils war über das Raunen der Menge und das Geräusch des Scheiterhaufens hinweg zu hören gewesen:

»Nicht dieses Buch! Verbrennt alles, aber nicht dieses Buch! Nicht das Buch des Smaragds!«

Safwan war unfähig, sich zu bewegen, sein Blick war starr auf den kleinen Bibliothekar gerichtet. Kaum fünf Schritte zu seiner Rechten, wo der Scheiterhaufen loderte, zuckte und wand sich der alte Mann im festen Griff der Berbersöldner wie ein Fisch am Haken. »Du Narr!« flüsterte Safwan. »Du verdammter Narr!« Warum hatte der alte Mann nicht auf ihn gehört?

Impulsiv machte er einen Schritt auf seinen Freund zu, doch die Schaulustigen versperrten ihm den Weg. Er konnte erkennen, daß das Buch, das die Berber wieder ins Feuer geworfen hatten, lautlos vom Stapel gerutscht war und nun schwelend am Rande der Pyramide lag. Und auch der Hajib, der mit seinen Gardeoffizieren direkt beim Feuer stand, hatte es bemerkt.

Safwan sah ungläubig auf das verzerrte Gesicht des allmächtigen Ministers. Hastig gab der Hajib einem der Berber ein Zeichen. Safwan drängte sich mit einem Ellbogenstoß an den Menschen vorbei, um Nabil näher zu kommen.

»Nicht dieses Buch!« rief der Bibliothekar. Noch immer wand er sich im festen Griff der Berber. »Dieses Buch ist wertvoller als Gold!« Nabil war wie von Sinnen. »Wie der Smaragd Vipern blendet, so bekämpft es …«

»Dieses Buch ist gefährlich«, schrie einer der Berber den alten Mann über das Brausen des Feuers hinweg an. »Ebenso wie all die anderen. Das sind Werke von Ungläubigen und Häretikern, von Leuten, die die griechischen Heiden für weiser halten als den Propheten! Sie vergiften die Seelen der Gläubigen mit ihren ketzerischen Neuerungen! Du bist verhaftet, Bibliothekar, wegen Auflehnung gegen den Befehl des Hajib und wegen Ketzerei.«

Safwan stand wie gelähmt. Seine Hände ballten sich zu Fäusten, wollten den Berbern Nabil entreißen. Doch er blieb reglos stehen, starrte auf das unwirkliche Bild vor ihm. Vom rotflackernden Schein beleuchtet, stand der Bibliothekar zwischen den Söldnern. Seine Augenbrauen waren versengt. Über sein Gesicht und seine Kleider zogen sich Spuren von Ruß und Asche. Der beißende Geruch brannte in Safwans Augen und Nase. Die Worte des Söldners hallten in seinem Kopf nach: »… wegen Ketzerei.«

Die Berber packten Nabils magere Arme, nahmen ihn in die Mitte und zerrten ihn durch eine schmale Gasse zwischen den Schaulustigen hindurch. Als sie an ihm vorbeikamen, sah Safwan für einen Moment in das totenbleiche Gesicht seines Freundes. Er setzte an, um ihnen zu folgen. Doch wieder hielt er inne und blieb verunsichert im flackernden Licht stehen. Die Männer verschwanden mit ihrem Gefangenen im Dunkel des Säulengangs, der den Hof umgab.

Einer der Söldner warf das Buch mit einem Schwung wieder ins Feuer. Safwan starrte auf die Stelle, an der es langsam von den Flammen verzehrt wurde. Die Menge begann sich zu zerstreuen, strebte den großen Tischen zu, die schon vor Stunden in den Seitenstraßen des Moscheeviertels zum Fest des Fastenbrechens aufgestellt worden waren. Scherzhafte Rufe drangen durch die Abendluft an Safwans Ohr. Das Feuer brannte langsam nieder, und die Gruppe der Schaulustigen löste sich allmählich auf. Nur der Hajib, der mächtigste Mann des islamischen Westens, wandte das bleiche Gesicht nicht von dem Buch ab, als sei es ein machtvoller Gegner, dessen Vernichtung er sich um jeden Preis versichern mußte.

»Halt still! Du zappelst wie eine Kaulquappe!« Fatima packte Atikas nackten Fuß und hielt ihn fest. Zum wiederholten Mal schob sie die weite Leinenhose über den Knöchel des Mädchens, um die Hennazeichnung auf dessen Sohle zu erneuern.

»Es kitzelt!« beschwerte sich Atika.

»Du wirst es überleben.« Fatima hob das fransige Holzstäbchen und fuhr fort, die verblaßten orangeroten Linien und Kreise nachzufahren. »Je ruhiger du den Fuß hältst, desto eher ist es vorbei.«

Es war früher Morgen. Nach und nach kamen die anderen Mädchen in den Aufenthaltsraum der Sklavinnen, der nur mit einer gepolsterten Bank und einigen Hockern möbliert war. Amina unterbrach ihre Lektüre immer wieder mit einem Gähnen. Das Lachen einiger Mädchen drang aus dem Waschraum gedämpft durch die Tür. Atika lehnte sich in die roten und weißen Kissen auf der Suffa zurück und überließ sich Fatimas sanftem Druck auf ihre Füße. Sie schloß die Augen. Noch immer spürte sie den beißenden Qualm des gestrigen Abends darin.

»Du hast schlecht geschlafen, nicht wahr?« fragte Fatima.

Atika öffnete die Augen. »Wer sagt das?«

Fatima lachte. »Ich sehe es. Deine Augen sind rot, die Ringe darunter lassen sich nicht einmal mit viel Puder verbergen. Und während des Fests zum Fastenbrechen gestern warst du noch schweigsamer und grüblerischer als sonst.« Sie drehte Atikas Fuß, um mit dem Pinsel eine andere Stelle zu bemalen. Atika wollte ironisch fragen, um wieviel Golddinare Augenringe den Preis einer Sklavin drücken konnten. Doch sie unterließ es, als sie den besorgten Ausdruck in Fatimas Gesicht bemerkte.

»Ach, es ist nichts.« Atika richtete die Augen auf ihre Hosen. »Ich mußte die ganze Nacht an das Feuer gestern denken. Es erinnerte mich an das Haus meines Vaters, als ich verschleppt wurde. Es brannte auch so heftig.« Sie wich Fatimas Blick aus, als die Dienerin von ihrer Arbeit aufsah. »Warum geschieht so etwas?« fragte sie. »Dieser alte Mann, der gestern von den Soldaten verhaftet wurde. Was hat er getan?« Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen, mit Yusuf darüber zu sprechen. Die Mädchen sahen ihn ohnehin nur selten.

Fatima seufzte leise. »Ich hätte es ahnen müssen, daß du dich bis an den Scheiterhaufen vordrängen würdest. Aber ich weiß nicht, warum der alte Mann verhaftet wurde.« Sie unterbrach sich und setzte dann nach: »Vielleicht hielt man ihn für einen Da’i.«

Etwas daran, wie Fatima das Wort aussprach, ließ Atika aufsehen, vielleicht die Art, wie die alte Frau auf einmal die Stimme senkte.

»Einen was?« Unwillkürlich warf sie einen Blick hinüber zu Amina, die ganz in ihre Lektüre versunken schien. Fatima zögerte. Dann erklärte sie: »Einen Werber.«

Atika richtete sich auf. »Was ist das?« Mit einem Mal war sie hellwach.

Wieder zögerte die Aufseherin unmerklich, ehe sie antwortete. »So nennt man die Missionare des Kalifen von Ägypten.«

Atika ließ sich auf die Ellbogen zurücksinken, ohne den Blick von der alten Frau zu nehmen. »Von Ägypten? Ich dachte, der Kalif sitzt hier in Cordoba, als Gefangener seines eigenen Hajib. Und der führt ihm junge Mädchen und Musikanten zu und betäubt seinen Verstand mit Wein, damit er sich nicht in die Politik einmischt.«

»Das ist richtig. Aber er ist nicht der einzige, der Anspruch auf die Nachfolge des Propheten Muhammad – Gott segne ihn und schenke ihm Heil – erhebt. Es sind drei.«

Layla steckte den Kopf zur Tür herein. »Sabah al-chair! – Guten Morgen! Gibt es schon Tee?«

Fatima wandte den Kopf. »Geh ruhig in die Küche hinunter und frag einmal nach. Es ist spät genug.« Layla lächelte Atika zu, ehe sie die Tür wieder schloß.

»Drei Kalifen?« nahm Atika das Gespräch wieder auf. Fatima antwortete leise und so schnell, daß Atika sie nur schwer verstand:

»Der Kalif von Córdoba – er stammt von der alten Dynastie der Umayyaden ab, aber du siehst ja, welche Macht er hat. Man sagt, er sei verweichlicht, ein Kind des Harim, eingesperrt in einem goldenen Käfig. Sein Hajib, al-Mansur, regiert als Usurpator an seiner Stelle, das hast du ganz richtig gesagt. Und auch der Kalif in Bagdad ist kaum mehr als der Sklave seines eigenen Statthalters. Aber der Kalif von Ägypten, nun …«

Fatima hielt inne. Mit dem Kalifen von Ägypten mußte es eine besondere Bewandtnis haben. Atika konnte den düsteren Schatten beinahe spüren, der sich über sie legte.

»Seine Palaststadt Kairo liegt nahe den Sümpfen am Nil, wenige Meilen von der Hauptstadt Fustat – dem letzten Ziel unserer Reise und Yusufs Heimat. Der Kalif von Ägypten ist der Anführer einer Sekte von Predigern und Missionaren aus den Wüsten Afrikas«, erklärte Fatima. »Sie nennen sich Ismailiten. Vor zehn Jahren kamen sie aus den westlichen Wüsten und eroberten das Nilland. Sie ließen uns unsere Religion. Doch die Ismailiten sind entflammt von dem Glauben, auserwählt zu sein, wenn das Ende der Welt anbricht. Sie glauben an eine geheime Lehre, in die nur ihre Anhänger eingeweiht werden. In allen Ländern des Islam werben sie im verborgenen neue Anhänger. Und ihr Kalif ist der erbittertste Feind des Tyrannen von Córdoba.«

»Ich verstehe«, sagte Atika zögernd, doch in Wahrheit schwirrte ihr der Kopf von all den fremden Namen. »Und du denkst, der Mann beim Scheiterhaufen könnte im Auftrag dieses fremden Kalifen gehandelt haben?«

»Ich nehme an, der Hajib von Córdoba glaubt das«, sagte Fatima verächtlich. Ihr kleines Gesicht wurde spitz dabei. »Für ihn sind die Ismailiten Häretiker, die das Volk verhetzen. Er nennt sie Ghulat – Übertreiber.«

Sie wandte sich wieder Atikas Füßen zu und fuhr ruhiger fort: »In diesem Land leben Araber, Berber, Romanen und Slawen zusammen, Menschen unterschiedlichsten Glaubens. Das hat früher immer wieder zum Streit geführt. Die alten Leute erinnern sich noch an den großen Aufstand der Banu Hafsun. Erst vor etwas mehr als fünfzig Jahren gaben die Rebellen auf. Das war im Jahre des Herrn 928, nach dem Kalender der Christen«, erklärte sie, als Atika die Stirn runzelte, um nachzurechnen. »Ein Jahr nach dem Ende der Banu Hafsun rief sich der Emir von Córdoba zum Kalifen aus. Seit damals versuchen die Herrscher von al-Andalus, das Volk über die Religion zu einen. Der Usurpator, der Hajib al-Mansur, kann es sich nicht mehr leisten, in diesen Dingen nachlässig zu sein. Er verdankt seine Macht nur dem Bündnis mit den Theologen – und der Schwäche des jungen Herrschers. Aber der Ismailitenkalif ist aus anderem Holz geschnitzt, er ist stark und lüstern, seine Macht auszudehnen. Er deutet den Islam anders, als man es hierzulande tut, und schätzt auch die griechischen Philosophen hoch. Deshalb fürchtet der Usurpator die Bücher beinahe ebensosehr wie die Ismailiten. Häretiker oder Gelehrter, das ist für ihn eins. Dabei war er früher beinahe selbst ein Gelehrter.«

»Er fürchtet die Bücher?« fragte Atika so laut, daß Fatima beschwichtigend den Finger auf den Mund legte. Atika schüttelte den Kopf. Wenn sie über die Welt, in der sie gestrandet war, eines wußte, dann dies: Es war eine Welt, in der man sogar Sklavinnen dazu anhielt, Bücher zu lesen, weil das, was sie enthielten, jeden noch so geringen Bewohner dieser Welt betraf.

»Beinahe mehr noch als er die Werber fürchtet.«

Wieder dieser Ausdruck. Atika hob den Kopf. »Wer sind diese – Werber der Ismailiten?«

Fatima starrte auf den Pinsel in ihren Händen. Atika glaubte schon, sie werde keine Antwort mehr bekommen, als die alte Frau fortfuhr: »Sie sind Missionare. Sie suchen neue Anhänger für die geheime Lehre der Ismailiten und weihen sie in die Mysterien ihres Glaubens ein. Aber davon abgesehen …« Sie hielt inne. »Davon abgesehen sind sie die besten Spione ihres Kalifen.«

»Missionare und Spione in einem?«

Die Augen in Fatimas dunklem Gesicht verengten sich. »Bisweilen sogar mehr als das. Mehr als einmal …« Wieder unterbrach sie sich und warf einen kurzen Blick hinüber zu Amina. Doch diese hielt die Augen fest auf ihr Buch gerichtet. »Mehr als einmal haben sie einen jungen Mann geschickt, der den Streit zwischen Córdoba und Ägypten auf eine unauffällige Weise beilegen sollte. Halt den Fuß still!« Atika legte ihren Fuß gehorsam wieder zurück. Trotz der Hitze fühlte er sich kalt an.

»Was meinst du damit? Auf unauffällige Weise beilegen?«

»Der Wahn des Usurpators, jeder wolle ihm ans Leben, kommt nicht von ungefähr«, sagte Fatima langsam. »Aber das einzige, was der Hajib al-Mansur wirklich fürchtet, zu Recht fürchtet, sind die Werber aus Ägypten.«

Atika beobachtete aufmerksam jede Regung ihres breiten Gesichts. »Hast du schon einmal einen solchen Werber gesehen? Yusuf und du, ihr kommt doch aus Ägypten.«

Fatima machte eine abwehrende Geste. »Du hast Ideen, Kind! Wir einfachen Leute haben genug zu tun, bei all den Kämpfen der Mächtigen unbeschadet davonzukommen.«

»Ich gehöre nicht zu den einfachen Leuten!« erwiderte Atika scharf. »Mein Vater war einer der Edlen seiner Sippe. Man hat mich verschleppt und verkauft, aber ich bin frei geboren!«

Fatima ließ das Holzstäbchen sinken und lockerte ihren Griff um Atikas Fuß. Atika senkte die Augen. »Es tut mir leid, Fatima«, sagte sie leise. »Du hast recht. Hier gehöre ich zu den einfachen Leuten.«

Sie wußte, daß sie in ihrem Inneren nicht daran glaubte. Irgend etwas in ihr, das die letzten Monate wie betäubt gewesen war, war auf einmal erwacht. Sie würde sich niemals damit abfinden.

»In dieser Welt«, sagte Fatima und wirkte auf einmal mütterlich, »werden wir Frauen alle als Sklavinnen geboren. Du ebenso wie ich, ob Christin, Jüdin oder Muslima. Aber nicht alle von uns sterben auch als Sklavinnen. Du hast mir einmal erzählt, wie dein Vater dir sagte, daß Frauen nicht lesen lernen können. Und doch hast du, seit du bei uns bist, nicht nur lateinische Buchstaben gelernt, sondern auch arabische. Es hängt ganz von dir ab. Hier in dieser Stadt gibt es Frauen, die als Kopistinnen für die Bibliothek arbeiten. Gegen Geld, Atika, gegen Geld, wie ein Mann. Ich weiß, daß du Angst hast. Wir haben unser erstes Ziel erreicht, und von nun an wird Yusuf damit beginnen, seine Sklavinnen zu verkaufen. Aber bis Ägypten ist es noch weit.«

Es hängt ganz von dir ab. Atika schüttelte den Kopf. »Ich verstehe nicht.«

Fatima zog die letzten Striche nach. »Es gibt viele Möglichkeiten freizukommen. Manch ein Herr nimmt seine Sklavin zur rechtmäßigen Ehefrau, wenn sie ihm einen Sohn schenkt.«

Atika verzog das Gesicht. »Ist das alles?«

»Wenn du Bildung erwirbst und einen hohen Preis wert bist«, fuhr Fatima fort, während sie ihren Pinsel in die Schale mit der Farbe tauchte, »kannst du selbst Wünsche äußern, wenn entschieden wird, wer dich kaufen soll. Das ist vermutlich mehr als du in deiner Heimat bei einer Heirat hättest mitbestimmen können.«

»Bildung erwerben klingt jedenfalls interessanter, als Söhne gebären.« Atika griff nach einem Stück Marzipan, das neben ihr auf einem Teller lag. Obwohl sie so viel zu essen bekam wie nie zuvor in ihrem Leben und niemand sie mahnte, bescheiden zu sein, blieben ihre langen Glieder schlank.

Fatima begutachtete scheinbar ungerührt ihr Werk. Mit einem zufriedenen Nicken legte sie Atikas Fuß zurück auf die Kissen. Dann stand sie auf und legte den Pinsel wieder in das Schälchen mit Farbe, um beides nach unten in die Küche zu bringen. »Genug jetzt davon«, sagte sie bestimmt. »Geh nachher zu Yusuf und bitte ihn, mir zwanzig Dirham herauszulegen. Ein Stall voll junger Mädchen kostet viel mehr, als ein Mann sich vorstellen kann. Wenn er sich öfter hierher in den Frauenbereich verirren würde, wüßte er das auch. Aber warte noch, bis der Tee unten fertig ist.« Sie machte eine Pause. »Es ist jemand bei ihm.«

Die Art, wie Fatima die letzten Worte aussprach, ließ Atika aufhorchen. Es war derselbe Tonfall, in dem sie vorhin von den Werbern gesprochen hatte.

»So früh schon?«

Es wurde dunkler im Raum, eine Wolke hatte sich vor die Sonne geschoben. Fatima warf einen Blick durch das vergitterte Fenster hinaus. Dann entgegnete sie kurz: »Störe Yusuf nicht. Warte bis nach dem Tee.«

Atika stand auf. »Ich hatte dich so verstanden, daß ich möglichst viele von Yusufs Besuchern kennenlernen sollte«, entgegnete sie. »Vielleicht ist ja einer davon der richtige Herr für mich?«

Das Lächeln, mit dem sie ihre Worte begleitete, veranlaßte die alte Frau dazu, die Stirn zu runzeln.

Mit plötzlichem Trotz fuhr Atika fort: »Ein Herr, dem ich einen Sohn gebären kann, damit er mir die Freiheit schenkt?« Ihr Leib verkrampfte sich, und sie holte tief Atem. Vor wenigen Tagen noch hätte sie es nicht gewagt, so mit der Aufseherin zu sprechen.

»Ich sagte, später!« Fatimas Stimme veränderte sich, klang auf einmal gepreßt, als bereue sie es, ihr den Auftrag überhaupt gegeben zu haben. »Dieser Mann ist keiner von Yusufs Besuchern, er wohnt im Haus. Und er ist nicht der richtige Herr. Weder für dich noch für eines der anderen Mädchen.«

Atika hob die Augenbrauen. Sie sah der alten Frau nach, wie sie das Zimmer verließ. Dann stand sie langsam auf, strich über ihren zartgrünen Kittel und ordnete ihr langes rotblondes Haar.

Es war das erste Mal, daß sie die Gemächer ihres Herrn auf der anderen Seite des Hofs betrat. Die merkwürdige Stille in dem kleinen Vorraum fiel ihr auf. Sie hielt inne. Fatima hatte klar und deutlich gesagt, sie solle warten. Atika hätte selbst nicht genau erklären können, warum sie nicht gehorcht hatte. Ihre Blicke schweiften durch das leere Zimmer und hinaus auf die ruhige Galerie. Yusuf ließ seine Türen gewöhnlich offen und allenfalls durch einen schweren Wandteppich verhängen. Hier in Córdoba hielt er es nicht anders als auf der Reise. Ein schwerer Kelim mit braunen, grünen und orangefarbenen geometrischen Mustern hing an der gegenüberliegenden Seite des Raums. Gedämpfte Stimmen drangen dahinter hervor. Langsam durchquerte sie das Gemach. Ihre nackten Füße bewegten sich beinahe lautlos über die Fliesen. Die Kälte des Bodens kroch über ihre Fußsohlen bis hinauf zu den Knöcheln. Vor dem Teppich hielt sie inne. Während sie noch unschlüssig dastand, die Hand halb erhoben, hörte sie, wie die Stimmen auf einmal lauter wurden.

»Ihr verlangt zuviel von mir!« rief Yusuf. »Ich bin nur ein Sklavenhändler, keiner eurer Leute. Ich liefere euch Informationen, aber daß ich mich an eurem Unternehmen beteilige, kannst du nicht von mir verlangen. Wenn der Hajib jemals herausfinden sollte, was ich getan habe, muß ich nicht nur meinen Handel in Andalus und im Norden aufgeben, sondern bringe mich selbst in unabsehbare Gefahr!«

»Hal anta cha’if min barabiratihi?« fragte der andere in ironischem Tonfall. Es war eine dunkle Stimme, aber sie klang nicht weich, wie es bei tiefen Stimmen oft der Fall ist. Es war ein strenger Klang, glühend und zugleich kalt, unbeugsam wie bläulicher Stahl. Hast du Angst vor seinen Berbern?

Atika spürte ein leichtes Kitzeln im Nacken. Der Klang dieser Stimme versetzte sie in eine seltsame, ungewohnte Erregung. Sie fuhr mit der Hand über ihren Haaransatz, doch es hörte nicht auf. Unwillkürlich rückte sie näher, bis sie den schweren Stoff des Teppichs mit ihrem Gesicht berührte. Die Fasern strichen rauh über ihre Wangen und verschluckten ihren Atem.

»Ich habe keine Angst, Amr, das weißt du«, beschwichtigte Yusuf. »Aber ich muß auch an mein Geschäft denken, schließlich lebe ich davon. Ich habe keinen Obersten Werber, der für mich sorgt, wenn ich scheitere. Eure Sache ist nicht die meine. Ich unterstütze euch, aber ich bin kein Anhänger eurer Lehre. Das wußtest du von Anfang an.«

Atika gab einen leisen überraschten Laut von sich. Erschrokken hielt sie sich die Hand vor den Mund. Keinen Obersten Werber?

Die Stimme des anderen wurde sanfter. »Ich verlange nichts von dir, was du nicht mit deinem Glauben und mit deinen eigenen Interessen vereinen könntest, Yusuf. Der Kalif von Ägypten ist ein Herrscher, der zu seinem Wort steht. Wenn wir unser Ziel erreichen, wird es dein Schaden nicht sein.«

Atika wußte, daß das Gespräch sie nichts anging. Sie hätte längst gehen sollen, doch sie verharrte unbeweglich. Die dunkle Stimme pochte in ihren Adern. Ein kaum wahrnehmbares Zittern lief über ihren Körper.

»Du sagtest mir, ich solle nur mein Haus zur Verfügung stellen, damit sich deine Leute dort unbemerkt treffen können. Aber was du nun verlangst, ist zuviel, Amr!«

»Zuviel im Verhältnis zu dem Vorteil, den du hast?« unterbrach ihn der Mann namens Amr scharf. Seine Stimme stach in Atikas Schläfen. »Dafür, daß dein kleines Geheimnis unter uns bleibt und niemand von deiner Vorliebe für schöne Knaben erfährt? Ganz abgesehen von dem in Gold gemünzten Teil unserer Abmachung, der es dir ermöglicht, dein Geschäft aufzugeben, so wie du es immer wolltest.«

Atika machte eine Bewegung. Der Teppich wölbte sich leicht. Sie wich zurück, starrte auf den Stoff, jeden Moment gewärtig, in das Gesicht des Sklavenhändlers zu sehen. Wenige Augenblicke stand sie reglos mit angehaltenem Atem. Dann setzte das Gespräch wieder ein.

»Du weißt, daß ich mein Geschäft betreibe, weil ich es geerbt habe«, widersprach der Sklavenhändler. »Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, daß es mir nicht gefällt. Ich tue nur, was ich tun muß.«

»Ich weiß, ich weiß. Für wen von uns gilt das nicht?« Yusufs Gast machte eine kleine Pause. »Es ist kaum zu übersehen, daß du beinahe alles, was mit deinem Geschäft zu tun hat, Fatima überläßt. Nun, wenn du dich zur Ruhe setzt, kannst du ihr deinen Anteil verkaufen.« Er lachte. Es war ein leises, kaltes Lachen.

»Aber dein Plan ist zu gefährlich!« In Yusufs Stimme war die Panik nicht zu überhören. »Amr, das Wagnis ist zu groß. Dein Angebot war verlockend, ich gebe es zu. Aber du hast mir nicht gesagt, was ich dabei riskiere. Ich weiß, daß du den Auftrag des Kalifen erfüllen mußt. Er vertraut dir mehr als jedem anderen seiner Werber. Er ist auch mein Herrscher, obwohl ich nicht euren Glauben habe. Aber das …«, wieder brach er ab.

Atika fühlte ihr Herz heftig pochen. Ihre Gedanken überschlugen sich. Allmächtiger Gott, wer ist dieser Mann?

»Ich weiß selbst, wie gefährlich es ist«, fuhr Amr den Sklavenhändler an. »Deshalb habe ich das Fest des Fastenbrechens und die Bücherverbrennung abgewartet. Der Hajib ist gerissen wie ein Schakal, die Barbarei zu einem Volksfest zu machen. Doch in den nächsten Tagen wird er sich in Sicherheit wiegen. Und seine Wachhunde sind noch immer betrunken.« Leiser sagte er unvermittelt: »Es ist keineswegs so, daß mir dieser Auftrag keine schlaflosen Nächte bereiten würde.«

Atika hob den Kopf. Das leise Beben seiner Stimme verriet, daß diese Worte nicht einfach eine Floskel waren. Er meinte, was er sagte. Hatte auch er diese Nacht wachgelegen, vielleicht zur gleichen Zeit wie sie selbst in die Dunkelheit gestarrt?

»Du tust es trotzdem, weil du eigene Pläne hast, ist es nicht so?« fragte Yusuf in erregtem Ton. »Du würdest nichts tun, wovon du nicht überzeugt bist, auch nicht für den Kalifen. Nicht, wenn du nicht hofftest, dadurch deine eigenen Ziele zu erreichen. In Fustat kennt man dich, Amr. Was ist es, das dich so reizt, daß du dafür einen Auftrag wie diesen übernommen hast? Einen Auftrag, den du eigentlich zutiefst verabscheust?«

Der andere schwieg. Atika hielt den Atem an, fürchtend, der bloße Hauch könne sie verraten. Dann sagte der Fremde: »Das Buch des Smaragds …«

Atika hob den Kopf. Ihr Puls schlug schneller. Etwas in der Stimme des Mannes hatte sich verändert.

»Das Buch? Ach, ich erinnere mich«, sagte Yusuf, »du hast mich danach gefragt, weil ich in Córdoba manchmal Bücher kaufe. Aber so etwas würde ich keiner meiner Sklavinnen zu lesen geben.«

»Das gefährlichste Buch seit der Offenbarung des Propheten.« Die Worte klangen gedämpft durch den Teppich, verführten sie, schienen in ihre Gedanken einzudringen und ihre Glieder zu lähmen. »Der Schlüssel zur absoluten Wahrheit«, fuhr Amr drängend fort. Eine unbekannte Saite in Atika begann zu schwingen. »Das Meisterwerk des Ibn ar-Rewandi, das Werkzeug des Hermes, das den Zweifel blendet …« Der plötzliche, leicht rauhe Ton ließ einen Schauer über Atikas Rücken laufen. Es war kein Schauer der Furcht, sondern ein anderer, angenehmerer, der ihr den Atem nahm. In diesem Tonfall lag etwas von der Leidenschaft eines inbrünstigen Gebets.

Wegen eines Buches.

Sie wußte, daß sie sich zurückziehen mußte. Wenn sie sich Mühe gab, würde man sie nicht hören. Sie würde abwarten können, bis der Fremde gegangen war.

Aber sie wollte nicht gehen. Wie ein Falter in die Flamme flog, weil er nicht anders konnte, so wollte sie diesen Mann sehen, dessen Stimme etwas in ihr zum Schwingen gebracht hatte. Das Buch, das den Zweifel blendet. Ihre Finger klammerten sich um die Falten des Teppichs. Mit plötzlicher Entschlossenheit zog sie den Stoff zur Seite und betrat den Raum.

Die beiden Männer, die auf den strohfarbenen Federgrasmatten am Boden saßen, sahen überrascht auf. Nur das spärliche Licht weniger Öllampen erhellte das Gemach. Sonnensegel waren vor das Fenster zum Innenhof gezogen. Schattenhaft erkannte sie die Umrisse einer großen Truhe. Sonst war der Raum beinahe leer. Das niedrige x-förmige Holzgestell eines Buchständers, auf dem ein aufgeschlagener Foliant lag, und einige Kissen bildeten das ganze Mobiliar. Die Wände waren mit Leder ausgekleidet, das im Schein der Öllampen glänzte. In Yusufs Gesicht stand blanke Angst. Sein Gegenüber war ein bärtiger Mann, dessen Alter schwer zu bestimmen war. Vermutlich war er nicht viel älter als fünfunddreißig Jahre. Er hatte mit einer energischen Bewegung aufgesehen. Sein scharfkantiges, hageres Gesicht war von einer düsteren Schönheit, die sie wie gebannt verharren ließ. Einen Herzschlag lang spürte sie seine schwarzen Augen auf ihrem Gesicht und ihrem Körper, tastend und zugleich auf eine schwer zu bestimmende Art abschätzend. Er erhob sich mit einer langsamen, geschmeidigen Bewegung. Atika stand wie gelähmt. Dann zischte der Mann dem Sklavenhändler eine schnelle Bemerkung zu, die sie nicht verstand. Unvermittelt machte er einen Schritt in ihre Richtung. Atikas Puls setzte einen Augenblick aus. Seine helle Kleidung streifte die ihre, sie nahm den Hauch eines unbekannten Parfüms wahr. Dann war er an ihr vorbei, und der Kelim im Eingang fiel wieder vor die Türöffnung.

Die schmale Gasse im Judenviertel Córdobas führte in weitem Bogen auf die Mahaja l-Uzma, die große Durchgangsstraße, die die Stadt von Süden nach Norden durchquerte. Noch lag ein morgendlicher Friede über dem Viertel. Nur von der Hauptstraße her war das Rumpeln eines Wagens zu hören. Rechter Hand ragten die gelblichen Mauern des Kalifenpalastes hinter den niedrigen, weißgekalkten Häusern empor. Im Südosten war das Minarett der Großen Moschee zu erkennen. Der erste Gebetsruf war längst verklungen, doch die meisten Händler würden ihre Läden erst in wenigen Stunden öffnen. Amr unterbrach seine hastigen Schritte, die in der leeren Straße widerhallten. Als das Mädchen auf einmal im Zimmer gestanden hatte, war er aufgefahren. Ihre glasklaren Augen, direkt auf ihn gerichtet, hatten ihn einen Augenblick lang gelähmt. Sein Blick, der sonst von Yusufs Sklavinnen nicht einmal Notiz nahm, hatte sie von Kopf bis Fuß gemustert: ihre hochgewachsene, schlanke Gestalt, die sich unter den leichten Seidenstoffen abzeichnete und durch die breite Schärpe betont wurde, das Spiel von Licht und Schatten auf ihrem Körper, das helle rötliche Haar, das ihr unbedeckt über den Rücken fiel. Er hatte sich zwingen müssen, die Augen von ihr zu nehmen. Dann waren die Gedanken durch seinen Kopf gejagt wie ein wildes Heer von Reitern. Sie konnte nicht verstanden haben, was sie gehört hatte. Doch sie mußte erkannt haben, wie gefährlich es war.

»Du unternimmst nichts ohne mich!« hatte er Yusuf angewiesen. Dann war er auf die Straße gestürzt, als sei ihm ein Dämon auf den Fersen.

Amr lehnte sich an eine weiße Mauer, um Atem zu holen. Der Stein war kühl und beruhigte seinen hastigen Puls. Der Qualm des gestrigen Spektakels hing noch zwischen den Häusern. Unvermittelt schlug er die geballte Faust so fest gegen die Wand, daß es schmerzte. Niemals zuvor war er je im Zweifel gewesen, welchen Weg er einschlagen sollte.

»Keine Zeugen«, hatte der Oberste Werber ihn ermahnt, als er ihn auf seine Aufgabe eingeschworen hatte. »Die Werber der wahren Lehre müssen sich wie Fische im Wasser unter ihren Feinden bewegen. Der Mantel dunkler Verschwiegenheit bedeckt ihr Werk.«

Amr wußte, was er tun mußte, was er bereits vorhin hätte tun müssen. Zuviel stand auf dem Spiel. Sollten die Berber des Usurpators auch nur ahnen, wer er war und weshalb er sich in der Stadt befand, konnte das Wissen des Mädchens zur tödlichen Gefahr für ihn werden. Er mußte schnell handeln, solange Yusuf sie im Haus halten konnte und solange sie noch keine Gelegenheit hatte, einer anderen Sklavin zu sagen, was sie gehört hatte.

Du fühlst nicht wie ein einfacher Mann. Denn die Sache, der du dich verschrieben hast, verlangt mehr als einen Menschen. Die Stimme des Obersten Werbers war so deutlich in seinem Gedächtnis, als sei sie soeben erst verklungen. Sie hallte in seinen Ohren wie der Donner des Jüngsten Gerichts. Aber wo war die Grenze, die das Übermenschliche vom Unmenschlichen trennte?

Du mußt unempfindlich gegen Schmerz werden, fuhr der Oberste Werber in seinem Kopf fort, wie gegen alle anderen Gefühle, die einen Menschen bewegen. Sie laufen durch dich hindurch, ohne haften zu bleiben, wie der Sand durch ein Gefäß. Du empfindest keine Trauer, keinen Schmerz, kein Mitleid und keine Liebe. Amr schloß die Lider und sah wieder das Gesicht der Sklavin vor sich. Ihre Augen unter dem golden schimmernden Haar waren blau. Die Furcht war darin deutlich zu lesen gewesen. Sie mußte gewußt haben, wie gefährlich das war, was sie gehört hatte. Warum war sie nicht geflohen?

Keine Zeugen. Er drehte sich zur Wand und preßte die Stirn gegen das kühle Mauerwerk. Es mußte einen Weg geben, sicherzustellen, daß sie schwieg, ohne sie zu töten. Und er mußte ihn schnell finden, denn bald würde der Mann kommen, den er bei Yusuf erwartete.

Amrs Blick erfaßte einen Goldschmied, der soeben damit begann, seine Ware vor der Ladentür auszubreiten, um sich schließlich daneben auf den Boden zu setzen. Der Mann hielt eine angefangene Arbeit aus filigranem Silber in der Hand. Neben ihm lagen fertige Stücke, Blumen, Schmetterlinge und die beliebten Schutzamulette in Form von Händen, die von Muslimen ebenso gekauft wurden wie von Christen und Juden.

Amr beobachtete ihn aus einiger Entfernung. Er atmete tief ein und versuchte, sich auf seinen unruhigen Puls zu konzentrieren. Für einen Moment schloß er die Augen, stand reglosan die Wand gelehnt. Ein Bild trat ihm vor Augen: Er selbst, ein Junge noch, stand mit ernstem Blick vor seinem Vater, die Hand auf das silberne Amulett gelegt, das er um den Hals trug. Er hörte seine eigene Stimme, hell vor Aufregung: »Ich schwöre es bei der Hand der Fatima.« Und sein Vater erwiderte: »Ein Schwur ist heilig. Das Amulett wird dich daran erinnern.«

Amr öffnete die Augen, und das helle Morgenlicht blendete ihn. Er warf einen erneuten Blick auf den Goldschmied. Dann löste er sich mit einem Ruck von der Mauer und ging auf ihn zu.

»Sei willkommen, Sidi!« grüßte der Goldschmied. Er war ein gedrungener, zäher Mann, ein wenig gebeugt, was ihn kleiner erscheinen ließ, als er es tatsächlich war. Sein Gesicht war vom Alter ausgezehrt, doch die lebhaften Augen darin wirkten jung und lebendig. »Kann ich dir behilflich sein? Komm in meinen Laden, dann zeige ich dir auch meine wertvolleren Stücke. Man nennt mich Yuhanna.« Er erhob sich ein wenig steif und rief einem Jungen zu, draußen auf die Ware zu achten. Amr stand einen Augenblick reglos in der Sonne. Es war Wahnsinn, was er tat. Doch er kehrte nicht um. Statt dessen raffte er seinen hellen Sommermantel, um hinter Yuhanna in den Laden zu treten.

»Setz dich, Sidi. Was kann ich dir anbieten? Tee?« Der Goldschmied hielt seinen Besucher, wohl aufgrund des Bartes, für einen muslimischen Theologen.

Amr bejahte. Yuhanna brachte zwei Gläser, in denen Minzblätter und Rosenblüten schwammen. »Was suchst du, Sidi? Ein Schmuckstück für dich selbst? Für jemand anderen?« Der Mann hatte offensichtlich Erfahrung mit Religionsgelehrten und wußte, daß sie die Frage nach einer Frau als unhöflich empfanden, ebenso wie das Angebot, Wein zu trinken. Amr bemerkte die leichte Scheu, mit der der Mann zu ihm aufsah. Dennoch beließ er ihn in dem Glauben, einen Theologen vor sich zuhaben. Der Jude bot ihm ein Kissen an, das neben dem Metalltablett auf dem Boden lag. »Es ist hier nicht gerade wie im Palast des Kalifen, aber ich habe mein Auskommen. Die Leute schätzen meine Arbeit.« Amr spürte, wie sich sein Pulsschlag allmählich beruhigte, während er sich in dem kleinen dunklen Raum umsah. Abgesehen von einigen Kisten und Truhen gab es kein Mobiliar. Der Boden war mit Matten aus Federgras bedeckt. Für einen Augenblick breitete sich Ruhe in Amr aus, als habe er die Stimmen, die in seinem Kopf widerhallten, mit dem Sonnenlicht auf der Straße zurückgelassen. Sein Plan war kühn. Doch er konnte gelingen.

Yuhanna hob eine Kiste auf, die neben ihm auf dem Boden stand und öffnete sie. »Es gibt für mich nichts Magischeres als die Sprache der Edelsteine, Sidi. Nichts auf der Welt vereint heilsame Wirkung, Schönheit und Wert so vollkommen wie Juwelen.« Yuhanna reichte seinem Besucher die Kiste.

»Du bist ein Magier«, sagte Amr. »Deine Arbeiten sind aus gezeichnet.« Er bewunderte die feine Arbeit, mit der Gold- und Silberdrähte sich um die glänzenden Steine schlangen. Das spärliche Licht fing sich in ihnen, als leuchteten sie von einem inneren Feuer. Yuhanna ließ einige davon durch seine Finger gleiten. Die anfängliche Scheu in seinem Blick verlor sich. »Sieh dir diese Perle an, Sidi! Perlen sind die kostbarsten aller Juwelen. Man sagt, sie entstehen, wenn der Regen über dem ruhigen Meer in die offenen Schalen der Muscheln fällt. Die Muschel nährt dann die Tropfen wie eine Frau, die den männlichen Samen empfangen hat, bis das leuchtende Juwel vollendet ist. Ich habe sie nicht durchbohrt, sondern in ihrer ursprünglichen Schönheit gefaßt, damit ihr Wert erhalten bleibt und ihre heilsame Wirkung sich entfalten kann.«

Amr betrachtete das ebenmäßige Juwel, das von einem Silberdraht umschlungen wurde.

»Was für eine Wirkung sagt man ihr denn nach?« Er hatte schon gehört, daß manche Ärzte den Edelsteinen heilsame Kraft zuschrieben.

»Sie reinigt das Blut und hilft bei Krankheiten des Herzens. Außerdem vertreibt sie animalische Gedanken und verhindert, daß der Teufel sich beim Beischlaf zwischen Mann und Frau drängt und der Leibesfrucht schadet.« Yuhanna zuckte die Schultern und lächelte. »So sagt man wenigstens.«

Amr sah auf. Die Stimme des Obersten Werbers begann wieder in seinem Kopf zu tönen: Es läuft durch dich hindurch, ohne haften zu bleiben, wie der Sand durch ein Gefäß. Unwillkürlich hob er die Hände an die Schläfen. Yuhanna sah ihn mit einem entschuldigenden Blick an und legte das Juwel zurück in die Kiste. Kleine Fältchen legten sich um seine Augen.

»Es gibt auch Steine, die man als Amulett tragen kann. Hier, der Malachit zum Beispiel: Er muß tiefgrün sein. Ich habe ihn in Kupfer gefaßt, weil er aus Kupferschwefel und Grünspan entsteht. Um den Hals getragen, ist er ein Amulett gegen den bösen Blick. Er schützt aber auch vor Skorpionstichen und Schlangenbissen.«

Yuhanna stand auf, suchte in seinen Kästchen und nahm etwas heraus. »Auch der Smaragd hilft gegen Skorpione und Schlangen. Davon habe ich sogar zwei gemacht, damit zwei Freunde sie tragen können.« Er reichte Amr ein Halsband aus feingearbeiteten goldenen Kettengliedern, an dem in einer kunstvollen Fassung ein grüner Stein hing. »Oder auch zwei Liebende«, fügte er hinzu.

Amrs linke Hand schloß sich krampfhaft um das Teeglas. Mit der Rechten griff er nach dem Anhänger. Er hob das kostbare Stück, um es genauer zu betrachten.

»Die Fassung ist aus reinem Gold, Sidi«, beeilte Yuhanna sich zu versichern, als er das Interesse seines Besuchers bemerkte. »Sie stellt zwei Schlangen dar, die sich um den oberen Teil des Steins winden. Dem Stein selbst habe ich die Form eines Auges gegeben.«

Der Smaragd war durchsichtig, so daß Amr seine Hand grün hindurchschimmern sah. »Das ist eine ausgezeichnete Arbeit. Und ein sehr schöner Stein.« Kein Schmerz, tönte die Stimme in seinem Kopf. Sie wurde unerträglich laut. Kein Mitleid. Und keine Liebe.

Yuhannas Gesicht strahlte Zufriedenheit aus. »Ein wertvoller Smaragd muß durchsichtig sein. Ich mußte lange suchen, bis ich ein so schönes Exemplar gefunden hatte.«

Amr ließ die Kette durch seine Finger gleiten. »Er ist vollkommen. Und«, er räusperte sich, »was sagt man von seiner Heilwirkung?«

»Smaragde helfen, in einem Getränk aufgelöst, gegen jede Art von Giften, besonders aber gegen die Gifte von Skorpionen und Schlangen. Wenn du ihn lange ansiehst, vertreibt er die Müdigkeit und stärkt die Augen.« Yuhanna schien nachzudenken. »Mein Vater benutzte Smaragde auch, um verschiedene Hautkrankheiten oder Kopfschmerzen zu kurieren«, fuhr er dann fort. »Außerdem hilft der Smaragd beim Blutfluß und erleichtert die Geburt – falls du dich für diese Eigenschaft interessieren solltest.«

Die Sache, der du dich verschrieben hast, verlangt mehr als einen Menschen, hallte die Stimme. Amr schloß einen Moment die Augen, kämpfte dagegen an, zwang sie zurück in die dunklen Tiefen seines Bewußtseins. »Du weißt viel über die Steine«, bemerkte er. »Wo hast du das gelernt?«

Yuhanna faltete die Hände. An seiner Linken trug er einen Ring mit einem nachtschwarzen Opal. Es war sein einziger Schmuck. »Ich habe es natürlich von meinem Meister gelernt«, erklärte er. »Und aus Büchern. Das meiste habe ich aus dem neuen Traktat von al-Muqaddasi, Über die Steine. Dort heißt es, ein gewisser Hermes sei ein großer Kenner der Steine und ihrer Heilkraft gewesen.«

Amrs Mund fühlte sich auf einmal trocken an. Er nahm einen Schluck von dem Tee, der längst erkaltet war. »Hermes«, wiederholte er leise. Er hob den Kopf und sah den Goldschmied an. »Das ist ein schönes Stück.« Seine Finger bewegten sich ungeduldig, klammerten sich nervös ineinander. »Wie bist du auf den Gedanken gekommen, diese Form zu wählen?«

Yuhanna nippte ebenfalls an seinem Tee. »Eine Grille, Sidi, nichts weiter. In meinem Buch heißt es, der Smaragd löse die Pupillen von Vipern und Ottern auf, wenn sie ihn ansehen, und mache sie blind. Es ist eine Art Amulett, wenn du so willst.«

»Er blendet Vipern?« Amrs Blick hob sich erstaunt. Er sah dem Goldschmied ins Gesicht wie ein überraschtes Kind. Der Smaragd blendet Vipern. So wie das Buch des Smaragds die Zweifel geblendet hatte. Es war ein Zeichen.

»Ein Amulett«, wiederholte Amr. Er hatte seine Fassung zurückgewonnen und zwang seinen gespannten Lippen ein Lächeln ab.

Es war Wahnsinn, was er plante, das wußte er.

Als Safwan nach einer unruhigen Nacht erwachte, saß sein Bruder Umar bereits mit einem Glas Tee in seinem Innenhof. Er wohnte nur wenige Straßen weiter im selben Viertel.

»Du hast einen gesunden Schlaf, kleiner Bruder«, begrüßte Umar ihn, als Safwan, nur mit der Zihara,