9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

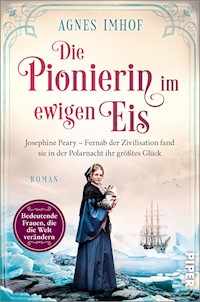

Sie rettete das Tagebuch der Anne Frank 1942. Als Otto Frank seine Sekretärin Miep Gies um Unterstützung bittet, zögert sie keine Sekunde: Sie wird der Familie beim Untertauchen helfen. Eine Zeit der Ungewissheit in ständiger Angst beginnt und für Miep wird ihr besorgtes Herzklopfen zum täglichen Begleiter. Während die Familie Frank sich im Amsterdamer Hinterhaus versteckt, besorgt Miep heimlich Lebensmittel und leistet der Familie in den kommenden zwei Jahren Gesellschaft. Vor allem die wissbegierige Anne löchert die Helferin immer wieder mit Fragen und hält ihre Erlebnisse in ihrem Tagebuch fest. Doch Krieg und Überwachung machen es zunehmend schwerer, den brüchigen Anschein von Normalität zu wahren. Vor allem angesichts der Frage, die Miep umtreibt: Wie lange kann sie die Menschen, die ihr vertrauen, noch beschützen? Am 4. August 2024 ist die Entdeckung der Familie Frank im Hinterhaus genau 80 Jahre her Für Zuschauer der Disney+ Serie »Ein Funken Hoffnung«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Kastanien an der Gracht – Miep Gies und das Tagebuch der Anne Frank« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2024

Redaktion: Dr. Annika Krummacher

Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign

Covermotiv: Johannes Wiebel unter Verwendung von Motiven von Johanna Förg, stock.adobe.com und Magdalena Russocka - trevillion.com

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

1

Amsterdam, Juni 1942

2

Wien, Dezember 1920

3

Amsterdam, Juni 1942

4

Amsterdam, Juli 1942

5

6

7

8

9

Amsterdam, Frühjahr 1927

10

Amsterdam, Juli 1942

11

Amsterdam, August 1942

12

Amsterdam, November 1942

13

Amsterdam, Anfang 1933

14

15

Amsterdam, Februar 1934

16

17

Amsterdam, Februar 1938

18

Amsterdam, April 1940

19

Amsterdam, Mai 1940

20

Amsterdam, November 1940

21

22

Amsterdam, Frühjahr 1941

23

Amsterdam, Juli 1941

24

Amsterdam, Januar 1943

25

26

27

Amsterdam, Juli 1941

28

Amsterdam, Januar 1942

29

Amsterdam, Sommer 1943

30

Amsterdam, Herbst 1943

31

Amsterdam, November 1943

32

Amsterdam, Januar 1944

33

34

35

36

Amsterdam, Juni 1944

37

38

39

Amsterdam, Juni 1945

40

Amsterdam, Juli 1945

Nachwort

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Gewidmet allen Überlebenden des Holocaust, die sich ihren Dämonen stellen, um uns zu warnen, wie schnell eine Gesellschaft in Barbarei umschlagen kann

1

Amsterdam, Juni 1942

Eigentlich versprach der Tag schön zu werden.

Wärmend schien die Sonne auf die Prinsengracht und brachte das bräunlich grüne Wasser zum Funkeln. Boote schaukelten friedlich an der Mauer, und nur ein ganz leiser Windhauch bewegte die Zweige der Bäume, hinter denen die roten und braunen Backsteinfassaden hindurchschimmerten.

In ein paar Stunden würden sie den Schatten zu schätzen wissen, dachte Miep, während sie ihr altes, aber sorgfältig gepflegtes Fahrrad am Kanal entlangschob. Jetzt, kurz vor neun Uhr, war noch die Frische der Nacht zu spüren. Nur noch vage erinnerte sie sich, wie schwül es in Wien um diese Jahreszeit sein konnte.

Das Licht vergoldete die kleinen Wellen, wenn jemand seinen Kahn vorbeiruderte. Nur wenige Menschen waren auf den Straßen, einsame Moleküle, verloren in einem Ozean gesichtsloser Straßen. Noch waren kaum Automobile unterwegs, nur ab und zu hörte man das Klappern eines Fahrrads. Für die deutschen Besatzungssoldaten, die sonst in ihren Militärfahrzeugen durch die Straßen donnerten, war es zu früh. An einer Straßenecke standen zwei Uniformierte mit ihren Hakenkreuz-Armbinden und beäugten misstrauisch die junge Frau mit ihrem Fahrrad, als wäre es ein Verbrechen, an einem sonnigen Tag ins Freie zu gehen.

Mit gesenktem Blick schob sie ihr Rad über das holprige Pflaster und bemühte sich, nicht durch übermäßige Eile aufzufallen. An ihrem Revers trug sie eine gelbe Blüte – wie jeden Tag, seit die Nazis Juden den gelben Stern auferlegt und Nichtjuden schwere Strafen angedroht hatten, wenn sie diese Markierung ebenfalls trugen. In diesen Situationen hatte sie manchmal das Gefühl, dass es ihr blondes, penibel zur Wasserwelle gelegtes Haar und ihre blauen Augen waren, die letztlich darüber entschieden, ob man sie anhalten oder in Ruhe lassen würde. Dazu ihre dezente Kleidung von guter Qualität – so wie sie sah die deutsche Frau aus, von der sie immer schwafelten. Auch heute ließen sie sie in Ruhe.

Aufatmend erreichte sie endlich das Gebäude, wo sie als Sekretärin arbeitete. Es war eines der zahlreichen älteren Geschäftshäuser in dieser Gegend, in dem Büros vermietet wurden.

Sie trug das Rad ins Haus. Bei ihrer geringen Größe von nur einem Meter fünfzig war das gar nicht so leicht, und sie kam ins Schwitzen. Die Treppenstufen knarrten unter ihren Schuhen, als sie langsam nach oben ging, und im Lager hörte sie die Arbeiter.

Die Tür zum Flur war nur angelehnt. War schon jemand hier? Normalerweise war sie die Erste im Büro, aber in letzter Zeit war sie zu dieser Zeit hin und wieder Herrn Frank begegnet. Ihr Chef sagte dann gewöhnlich, dass er nicht mehr habe schlafen können, aber so ganz glaubte sie ihm das nicht.

Miep stellte ihre Tasche in dem Büro ab, das sie sich mit zwei Kollegen teilte, und ging dann den Gang entlang zu der kleinen Küche im Hinterhaus. Hier lernte sie die Vertreterinnen für das Geliermittel an, das sie produzierten. Zu deren Aufgaben gehörte es, selbst Erfahrungen im Marmeladekochen zu sammeln. Nebenan lag Herrn Franks Privatkontor, dessen Tür sie nun vorsichtig öffnete.

Tatsächlich saß am Schreibtisch ihr Chef, ein großer, hagerer Mann in den Fünfzigern mit schmalem Gesicht und einem Oberlippenbärtchen. Früher hatte sie seine dunklen Augen kaum je anders als humorvoll und verschmitzt gesehen. Aber heute Morgen saß er zusammengesunken da, als wäre er eingenickt.

»Guten Morgen, Herr Frank. Sie sind schon da?«

Er fuhr zusammen, obwohl er ihre Schritte gehört haben musste, wenn er nicht geschlafen hatte. Wer den gelben Stern mit der Aufschrift »Jood« trug, war dieser Tage schreckhaft geworden.

»Sie sind es, Miep. Gut. Ich wollte Sie kurz sprechen.«

Keine Arbeit lag vor ihm, nichts, womit er sich die Zeit vertrieben hatte. Offenbar hatte er nichts getan, außer zu warten. Und dass er nicht einmal Zeit für einen Gruß hatte, bewies, dass er außerordentlich nervös sein musste. Sonst war er so korrekt, dass es bisweilen steif wirkte. Er bedeutete ihr, sich zu setzen, und warf noch einen kurzen Blick in den Flur, ehe er die Tür schloss und wieder ihr gegenüber an seinem Schreibtisch Platz nahm. Der gelbe Fleck auf seiner Brust war aufdringlich groß, doch wie üblich blickte Miep durch den Judenstern hindurch. Der Mann da vor ihr war nicht »Jood«. Nicht Teil eines Kollektivs, das man auf eine Religion, eine Abstammung oder gar einen Stern an seinem Revers reduzieren konnte. Kein gesichtsloser Schatten, dem man jede Individualität, jedes Lächeln geraubt hatte. Kein Teil einer eigenschaftslosen, austauschbaren, immer gleich aussehenden, uniformierten Masse, die das Regime nach Belieben formte. Er hatte einen Namen, Otto Frank, eine Familie, Freunde. Menschen, die ihn schätzten. Seit einiger Zeit trug er andere Schuhe, nicht mehr die eleganten, leichten von früher, sondern bequeme Schuhe, in denen man ins Büro laufen konnte, weil die Straßenbahn Juden nicht mehr beförderte.

Nun knetete er die Hände, offenbar unschlüssig, wo er anfangen sollte.

»Geht es um die neuen Verordnungen?«, fragte Miep. Sie zeigte auf die gelbe Ringelblume an ihrem Revers – das unausgesprochene Zeichen derer, die den Juden zeigen wollten, dass sie nicht allein waren.

Obwohl es ihr eigentlich nicht zustand, das Gespräch zu eröffnen, wirkte Otto Frank erleichtert darüber. »In gewisser Hinsicht, ja.« Er atmete tief durch, dann blickte er ihr direkt ins Gesicht. »Miep, ich plane, mit meiner und einer weiteren Familie unterzutauchen.«

Er unterbrach sich, wartete, als wollte er sehen, ob sie das Gespräch an dieser Stelle beenden würde. Als Miep ruhig sitzen blieb und ihn erwartungsvoll ansah, fuhr er zögernd fort: »Wir, das heißt, meine Frau und unsere Töchter. Außerdem mein Mitarbeiter Herr van Pels mit seiner Frau und seinem Sohn.«

Miep nickte, und dass sie auch jetzt nicht aufstand, schien ihn weiter zu beruhigen. Dabei müsste er sich doch sicher sein, dachte sie. Sie hatten so oft über Politik gesprochen. Trotzdem war es vermutlich eine Überwindung für ihn, sie ins Vertrauen zu ziehen.

»Wir werden das Hinterhaus vorbereiten«, erklärte er. »Sie wissen, die leer stehenden Räume dort, wo wir vor einiger Zeit Herrn Lewinsohn mit seinem Labor untergebracht hatten. Ich muss Sie warnen. Wenn wir verhaftet werden sollten, wird man fragen, ob Sie Bescheid wussten.«

»Brauchen Sie Hilfe?«

Er presste unbehaglich die Lippen aufeinander. Sein ganzes Leben lang war er derjenige gewesen, der von anderen aufgesucht und um etwas gebeten wurde. Er war es nicht gewöhnt, das selbst tun zu müssen.

»Wir werden jemanden brauchen, der uns Lebensmittel bringt. Würden Sie …« Er unterbrach sich. »Könnten Sie sich vorstellen, das für uns zu tun?«

»Selbstverständlich.«

Er atmete tief durch. Dann sah er sie aus seinen dunklen Augen an, mit einem so intensiven Blick, wie sie es bei ihm noch nie erlebt hatte. Es war einer dieser Blicke, bei denen nichts mehr zwischen einem selbst und der Seele eines anderen Menschen steht, bei denen man bis auf den Grund des Daseins eines anderen schaut, weil er jede Barriere, jeden Schleier, jede Maske hat fallen lassen. So einen Blick, dachte Miep, erlebt man nur ein- oder zweimal im Leben.

»Sie wissen, dass Juden zu verstecken mit dem Tod bestraft werden kann. Auf jeden Fall würden Sie selbst in ein Lager …«

Miep stand auf. »Es gibt nichts weiter zu bereden. Ich hätte nicht ›selbstverständlich‹ gesagt, wenn es das nicht wäre.«

Herr Frank atmete noch einmal tief durch, als würde ihm eine enorme Last von der Seele genommen. Miep ahnte, wie er sich fühlte. Sie hatte selbst einmal mit dem Gedanken gespielt, unterzutauchen. Das war noch gar nicht so lange her, ein gutes Jahr. Allerdings hatte sie damals nur an sich selbst denken müssen. Wie musste es sein, die Verantwortung für zwei Familien zu tragen und für seine eigenen Kinder, denen man eine schöne Jugend gewünscht hatte. Die es einmal gut haben sollten. Und die man jetzt in einem muffigen Hinterhaus verstecken musste. Alle Eltern wollten ihre Kinder beschützen, aber niemand war darauf vorbereitet, dass es der Staat war, vor dem man sie in Sicherheit bringen musste.

Miep Gies hatte in ihrem Leben oft nicht gewusst, was das Richtige war. Aber hier und heute war sie sich mit unmissverständlicher Klarheit sicher, so sicher wie vielleicht noch nie zuvor in ihrem Leben.

Sie reichte Herrn Frank über den Tisch hinweg die Hand. Eine so alltägliche Geste, die den Juden doch inzwischen von so vielen verweigert wurde. Die längst nicht mehr selbstverständlich war. Die Hand eines Menschen zu nehmen bedeutete, ihm zu vertrauen. Es war eine Geste des Friedens, des Verstehens. Jemandem diese Geste zu verweigern bedeutete, Feindschaft zu säen. Ausgrenzung. Hass. Sie würde dieses Spiel nicht mitspielen.

»Erzählen Sie mir nur, was ich unbedingt wissen muss. Falls mich jemand verhört, kann ich nichts verraten, was ich nicht weiß.«

Die nächsten Stunden an der Schreibmaschine schweiften Mieps Gedanken immer wieder ab zu Herrn Frank und seiner Familie. Natürlich empfand sie nicht nur Mitleid, sondern auch Angst. Sie war eine Frau, die nicht einmal ihre Bücher zu spät in die Leihbibliothek zurückbrachte. Und das hier war viel gravierender als ein zu spät abgeliefertes Buch. Man erfuhr nicht viel über die Lager, in welche die Nazis Juden und politische Gegner brachten. Menschen verschwanden, und niemand wusste, wohin. Oft erhielten die Angehörigen dann irgendwann Postkarten, ihre Verwandten seien plötzlich verstorben. Meist wurde ein Herzinfarkt oder Tuberkulose als Grund genannt, aber das glaubte inzwischen niemand mehr. Innerhalb kurzer Zeit hatte jeder von irgendeinem solchen Fall gehört. Wie hätten so viele Menschen auf einmal einen Herzinfarkt erleiden sollen? »Unerwartet verstorben« wurde zum geflügelten Wort, und jeder wusste, was gemeint war.

Miep Gies war keine Heldin. Sie war das Mädchen, das sich nach einem Unfall mit Schlittschuhen nie wieder aufs Eis getraut hatte. Es wäre gelogen gewesen, zu behaupten, dass sie keine Angst hatte. Aber sie hätte nie wieder in den Spiegel sehen können, wenn sie anders gehandelt hätte. Es gab eine Wahl, natürlich. Die gab es immer. Dennoch hatte sie keine Sekunde für ihre Entscheidung gebraucht.

Es klingelte unten.

Miep fuhr zusammen. Im selben Moment schüttelte sie den Kopf über sich selbst. Niemand konnte wissen, was sie in Herrn Franks Büro besprochen hatten. Und noch hatte sie nichts Strafbares getan – nur versprochen, es notfalls zu tun. Trotzdem dachte sie einen Moment, die Nazis müssten längst alles wissen. Als gäbe es eine mysteriöse Macht, die alles, was sie sagte und dachte, abhören und kontrollieren konnte. Als würde ein Spion in ihrem Kopf über geheime Wege alles direkt an die Nazis weiterleiten. Als könnten seine Augen in ihr Innerstes dringen, unerbittliche Augen, die ihre Schultern dazu brachten, sich zusammenzuziehen. Augen, deren Blicke keine Grenzen kannten, weil es für sie keine Persönlichkeit gab, die zu respektieren wäre. Weil Menschen für sie austauschbare Masse waren, und keine freien Individuen, die für sich selbst existierten. Masse, der man nur zu atmen erlaubte, weil sie einem Zweck zu dienen hatte. Verfügbar. Gehorsam. Unterworfen.

Bleib ruhig!, sagte sie sich. Die Gedanken sind frei. Noch, jedenfalls. Sie stand auf und ging hinunter zur Tür, um zu öffnen.

Ihr blieb fast das Herz stehen.

Draußen standen zwei Männer. In Uniform. Mit Hakenkreuzen. Deutsche Wehrmacht.

Miep schoss der Schweiß auf die Stirn. Ihr Herz raste so sehr, dass sie einen Moment gar nichts herausbrachte. Ihre Hände waren feucht. »Ja … bitte?«, brachte sie schließlich heraus.

»Guten Morgen. Wir kommen von der Garnison.«

Keinen Verdacht erregen!, dachte Miep, während die Panik wie eine heiße Welle durch ihren Körper jagte. Bloß keinen Verdacht erregen! Unwillkürlich fiel sie ins Deutsche. »Was kann ich für Sie tun?« Als ob das irgendetwas nützen könnte.

»Sie produzieren dieses Geliermittel für Marmelade, nicht wahr? Opekta. Und außerdem Gewürze für die Wurstherstellung.«

Mieps Hand klammerte sich um den Türstock. »Ja … wie kann ich behilflich sein?« Jetzt endlich konnte sie die beiden genauer ansehen. Der eine war jung, höchstens Anfang zwanzig, ein Schuljunge fast noch, mit braunem Haar und geraden Brauen. Der andere mochte an die vierzig sein. Er trug eine Nickelbrille, und das blonde Haar war seitlich gescheitelt.

»Wir würden gern eine Bestellung aufgeben«, sagte der Ältere. »Für die Garnison.«

Der Stein, der Miep vom Herzen fiel, schlug donnernd auf – so laut, dass es bis hinüber nach England ins Exil von Königin Wilhelmina zu hören sein musste. Sie atmete einmal lautlos durch, und die feste Umklammerung, in der sie den Türstock noch immer hielt, lockerte sich. »Oh … natürlich. Kommen Sie bitte herein.«

Sie führte sie in ihr Büro, und die Treppenstufen knarrten unter ihren schweren Stiefeln. Die anderen würden bald kommen, aber vielleicht schaffte sie es, die Nazis vorher loszuwerden. Miep hoffte nur, dass Otto Frank nicht gerade jetzt herüberkommen würde.

Miep bot den beiden Besuchern keinen Sitzplatz an. Sie selbst setzte sich an ihren Schreibtisch und spannte einen Bogen Papier in die große schwarze Schreibmaschine. »Eine Bestellung für die deutsche Garnison also. Was soll geliefert werden?«

Sie tippte, was ihr diktiert wurde, und die Schweißperlen auf ihrer Stirn begannen allmählich zu trocknen. Es juckte, als die salzige Feuchtigkeit verdunstete. Angestrengt zwang sie sich, nicht über ihre Stirn zu wischen. Nichts durfte den Anschein erwecken, sie habe Grund, Angst vor den Deutschen zu haben. Endlich zog sie den Bogen aus der Maschine und reichte ihn hinüber. »Bitte prüfen Sie, ob alles korrekt ist. Wenn ja, benötige ich hier unten eine Unterschrift.«

Sie hatte die Bestellung auf Holländisch geschrieben. Weil es die Sprache des Büros und des Landes war, aber auch ein ganz klein wenig aus Bosheit. Die beiden hatten vorhin nur gebrochen Holländisch gesprochen und sahen nicht aus, als wären sie in der Lage, die Richtigkeit des Geschriebenen zu überprüfen. Miep hatte sogar die Zahlen ausgeschrieben, um sie ein wenig ins Schwitzen zu bringen.

Die beiden überflogen das Blatt, sahen sich an und nickten dann einfach. Der Ältere nahm den angebotenen Stift und unterzeichnete.

Eine Schreibmaschine und ein offizieller Briefkopf, und sie schlagen die Hacken zusammen!, dachte Miep verächtlich. Sie haben nicht einmal nachgefragt, was auf dem Blatt steht. Ich hätte auf den Vertrag schreiben können, dass mir ihre Seele gehört, wenn sie nicht bis Mitternacht abziehen. Vielleicht steckte hinter ihrem Verhalten auch die Arroganz der Macht – das Wissen, dass jeder Betrug bedeutete, sich mit der ganzen Besatzungsmacht anzulegen.

»Ach, sagen Sie …«

Miep fuhr noch einmal zusammen. Würden sie jetzt nach Juden fragen? Vielleicht die anderen Räumlichkeiten sehen wollen? Sie begann schon wieder zu schwitzen.

»… kommen Sie auch aus Deutschland? Ihr Deutsch ist ausgezeichnet, Sie haben nur einen leichten bayerischen Akzent.«

Miep seufzte innerlich auf. »Wien«, erwiderte sie. Sie brachte es nicht fertig, sich zu einem Lächeln zu überwinden. »Wiener Akzent.«

»Wie schön, eine Landsfrau zu treffen.« Der Mann schien beinahe um Freundlichkeit bemüht zu sein. Ein junger Bursche, der auf die Propaganda hereingefallen war, die Tag und Nacht in die Ohren der Leute geblasen wurde. Trotzdem hatte Miep kein Verständnis dafür. Nicht nach dem Gespräch vorhin im Kontor bei Herrn Frank. Sie hätte dem Burschen gern gesagt, dass sie Österreicherin und damit nicht seine Landsfrau war, auch wenn Österreich tausendmal »heim ins Reich« geholt worden war. Aber das wagte sie dann doch nicht. Sie begnügte sich damit, einfach nur distanziert zu fragen: »Wünschen Sie noch etwas, oder ist das alles?«

Nachdem sie sich endlich verabschiedet hatten, waren ihre Knie so weich, dass sie auf ihren Stuhl sank. Mit wem legte sie sich da an? Sie war eine einfache Angestellte, die am Monatsende kaum über die Runden kam. Die Helden in den großen Theaterstücken waren reich und mächtig, sie war weder das eine noch das andere. Nicht einmal besonders gebildet oder klug. Einen Meter fünfzig winzig. Ein Niemand. Wie sollte sie dieser Macht die Stirn bieten?

Während sie auf die Gracht hinausblickte, war die Musik auf einmal wieder in ihrem Kopf. Die Musik über den Widerstand gegen ein mächtiges Imperium. Sie hatte sie vor langer Zeit gehört. Damals, als sie als halb verhungertes Kind hierhergekommen war …

2

Wien, Dezember 1920

Der Kuppelbau des Bahnhofs war so zugig und kalt, dachte Hermine. Und so groß, mit all den Dampf spuckenden Eisenbahnen und den vielen Menschen, die hektisch die Gleise entlangliefen und alle ganz genau zu wissen schienen, wohin sie mussten, um ihren Zug zu erwischen. Sie trug beinahe alles am Leib, was sie besaß, um sich vor Kälte zu schützen. Der Winter war schlimm, viel schlimmer als alles andere. An den Hunger hatte sie sich längst gewöhnt, sie spürte ihn kaum noch. Aber die Ungewissheit bohrte fast so sehr wie das leere Gefühl in ihrem Magen. Eine so lange Fahrt in ein fremdes Land, wo sie niemanden kannte, die Sprache nicht verstand. Weit weg von Wien.

»Der Name der Pflegefamilie steht auf dem Schild«, sagte die Mutter und hängte ihr das Pappschild um den Hals.

Fröstelnd betrachtete Hermine die dünne Schneeschicht, die der Wind in die Bahnhofshalle auf die Gleise geblasen hatte. Der wadenlange Mantel der Mutter war schon etwas abgetragen, genau wie ihr eigener. Sie schützten kaum noch vor der Kälte, genauso wenig wie die Schnürstiefel und das topfartige Hütchen, das auf ihren langen blonden Zöpfen saß. Selbst ihre Finger in den Strickhandschuhen waren steif und kalt. Der Vater stand stumm daneben. Die Mutter pflegte zu sagen, dass Männer ihre Gefühle nicht zeigten.

Jetzt ließ sie das Wägelchen mit der Jüngsten los, hielt Hermine an den Schultern fest und sah ihr in die Augen. »Es ist das Beste, glaub mir. Der Krieg hat uns schlimm getroffen. Diese Aktion zur Unterstützung unterernährter Kinder ist unsere Rettung. Du bist mit elf Jahren alt genug, um zu einer Pflegefamilie zu gehen, deine kleine Schwester braucht mich noch. Aber glaub mir, es wird dir gut gehen. Du bekommst zu essen. Deine Zähne werden wieder festwachsen, und du wirst groß. Und bald kommst du ja wieder.«

Hermine nickte mit zusammengepressten Lippen. Der Wind fuhr ihr in den Nacken, und sie zuckte zusammen, als eine Dampflokomotive einen dicken Schwall schwarzen Qualm ausstieß und durchdringend pfiff.

Sie wusste, dass die Mutter recht hatte. Zuletzt hatte es tagelang wieder nur eine Suppe aus Wasser und etwas Mehl gegeben. Sie wusste, dass sie zu klein war für ihr Alter und jünger aussah, als sie war. Wenn sie weiter hungern mussten, würde sie den Winter womöglich nicht überstehen.

»Du kannst dort sogar zur Schule gehen, hat man uns versprochen. Stell dir nur vor: endlich richtig lesen und schreiben lernen. Wenn du zurückkommst, kannst du die Schule abschließen. Vielleicht wirst du sogar einmal eine Sekretärin in einem großen Handelshaus.«

Der Vater nahm Hermine ganz kurz in den Arm. Die Mutter lächelte, aber ihre Augen glänzten. Hastig drückte sie die Tochter an sich, als wären ihr die Tränen vor ihrem Kind unangenehm.

Hermine umklammerte sie und atmete noch einmal ihren Geruch ein. Je kleiner man war, desto stärker spürte man den Geruch der Mutter und erkannte ihn auch dann, wenn Größere gar nichts rochen. Die Mutter sagte immer, wenn man sich wusch, dann roch man nicht. Aber es war nicht diese Art von Geruch.

Der Arzt, der sie vorhin untersucht hatte, kam herüber und bedeutete den Kindern mit einer Geste, dass sie jetzt einsteigen mussten. Viele von ihnen waren so unterernährt, dass man erst prüfen musste, ob sie überhaupt eine so lange Reise überstehen würden. Stundenlang hatte es gedauert, bis alle die Prozedur hinter sich hatten.

»Im Koffer ist etwas Brot«, sagte die Mutter. »Alles, was noch da war.«

Hermine spürte, dass der Mutter die Trennung genauso schwerfiel wie ihr. Am liebsten hätte sie sie nie wieder losgelassen. Der Arzt rief, und Hermine nahm das winzige Köfferchen, in dem sie ihre wenigen Habseligkeiten verstaut hatte. Das Trittbrett war so hoch, dass das magere kleine Mädchen einen Satz machen musste, um es zu erreichen. Überall in dem großen, zugigen Wagen saßen fremde Menschen mit Zeitungen oder Büchern. Auch die anderen Kinder wirkten ängstlich. Vermutlich war keines je aus Wien herausgekommen.

Eine Krankenschwester zeigte ihr ihren Platz. Es war ein Sitz am Fenster. Als die Mutter von außen ihre Hand an die eiskalte Scheibe legte und Hermine die ihre von innen, kam es ihr so vor, als würde die Kälte aus dem Glas in sie hineinfließen und sie von innen erstarren lassen.

Langsam setzte sich der Zug in Bewegung. Ein Stampfen der Räder, das allmählich schneller wurde. Die Eltern auf dem Bahnsteig wurden kleiner und kleiner. Ein durchdringender Pfiff, dann eine schwarze Wolke, die den ganzen langen Zug entlangwaberte und Hermine die Sicht nahm. Als der schwarze Qualm sich endlich wieder lichtete, war die Mutter nicht mehr zu erkennen.

Hermine drehte das Schild, das sie um den Hals trug, um den Namen der fremden Familie noch einmal zu lesen.

N-I-E-U-W-E-N-H-U-I-S.

Sie wusste nicht, wie man das aussprach.

Draußen zog die Landschaft langsam an ihr vorbei, immer wieder durch dicke Qualmwolken vernebelt.

Die Kriegsjahre waren schuld am Hunger, sagte die Mutter immer. Aber Hermine konnte sich kaum an die Zeit davor erinnern. Fünf Jahre war sie alt gewesen, als der Krieg ausgebrochen war. Erst hatte sie es aufregend gefunden. Einmal hatte man sie nach Hause tragen müssen, weil sie den Soldaten in ihren Uniformen mit den blitzenden Degen nachgelaufen war. Die kleine Wohnung in dem Mietshaus war dunkel und viel zu eng für sie alle. Anfangs hatten außer ihnen noch die Großmutter und zwei Onkel dort gewohnt. Am schlimmsten war der Winter vor drei Jahren gewesen. Monatelang hatte das Essen aus einem Löffel Zucker oder etwas in Wasser angerührtem Mehl bestanden. Wenn sie wieder gewachsen war, hatte ihr die Mutter entweder ein Stück Stoff an den Saum genäht oder eines ihrer eigenen älteren Kleider umgearbeitet. Längst hatte Hermine gelernt, wie es ging, und erledigte solche Arbeiten selbst.

Ob es in Leiden genug zu essen gab? Sie konnte sich gar nicht vorstellen, wie man so viel zu essen haben konnte, dass man noch ein fremdes Kind aufnehmen wollte.

Alte Bäume zogen an ihr vorbei. Felsen. Verschneite Weinberge mit kahlen, knorrigen Stöcken. Kirchtürme, manchmal vernebelt von Schneestaub, in dem das Licht der tief stehenden Sonne sich brach. Hin und wieder sah sie das breite, bläulich glänzende Band der Donau.

Im leichten Winternebel hatte die vorbeiziehende Landschaft etwas Unwirkliches. In Hermine stritt die Neugierde auf das Unbekannte mit ihrer Angst und dem Heimweh. So oft hatte sie sich früher ausgemalt, wie es wäre, einmal aus Wien herauszukommen. Das Meer zu sehen. Ein fremdes Land. Nicht mehr hungern zu müssen. Und jetzt, da all das in greifbare Nähe gerückt war, machte es ihr so unendlich Angst. Niemand dort sprach ihre Sprache. Niemand kannte sie. Niemand, an den sie sich kuscheln konnte, wenn sie sich allein fühlte.

Es dämmerte, und Lichter spiegelten sich im Wasser und an den schneeglitzernden Hängen. Hin und wieder strahlten die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Zugs schmerzhaft hell in ihre Augen. Plötzlich aufflammende Lichter, die sie blendeten und dann wieder erloschen. Der scharfe Kohlegeruch legte sich auf ihre Lungen, auf ihre Zunge, in ihre Nase. Diese Reise würde sie ihr Leben lang nicht vergessen. Diese aufflammenden und dann wieder in der Dunkelheit versinkenden Lichter.

Als es nach und nach dunkel wurde und das einschläfernde Rattern des Zuges sie trotz der Kälte in einen unruhigen Schlummer fallen ließ, sah sie die Lichter noch immer.

Hermine erwachte unsanft, als der Schaffner sie an der Schulter rüttelte.

»Wir sind gleich in Leiden.«

Müde blinzelte sie in die Dunkelheit. Überall bewegte sich etwas, richteten sich andere Kinder schlaftrunken auf. Erschreckte Augen blickten um sich, rumpelnd wurden Koffer aus den Gepäcknetzen auf den Boden gestellt. Qualm wehte ins Abteil, und das Rattern des Zuges wurde langsamer.

Als die Kinder im Bahnhofssaal auf Stühle gesetzt wurden, aufgereiht wie Ware, die zum Verkauf stand, hatte Hermine das Gefühl, in einem sonderbaren Traum zu sein. Die Fahrt musste anderthalb Tage gedauert haben. Ihre eiskalten Füße reichten nicht einmal bis ganz zum Boden. Müdigkeit und Kälte machten ihren Kopf dumpf. Überall um sie herum schwirrten Worte in der fremden Sprache, die nur aus Rachenlauten zu bestehen schien. Ihre kleinen Finger klammerten sich um das Schild, das sie trug. Fremde Menschen traten zu den Kindern und lasen die Namen der Pflegefamilien.

Irgendwann fielen Hermine die Augen zu. Sie erwachte, als plötzlich ein kräftiger Mann nach ihrem Schild griff, um es zu lesen. Er nickte ihr zu und nahm ihre Hand.

Scheu rutschte Hermine von ihrem Stuhl herunter. Sie sah sich um, aber es schien in Ordnung zu sein. Der Mann nahm ihre wenigen Habseligkeiten und führte sie aus der Bahnhofshalle hinaus in die fremde Stadt.

Es war windig. Kalt, dunkel und unfassbar windig. Die Luft roch anders als zu Hause. Schwerer. Kälter. So kalt, dass das, was Hermine in Wien noch halbwegs gewärmt hatte, hier kaum noch schützte. Der schneidende Wind schien durch jede Faser ihrer Kleidung zu pfeifen.

Sie konnte nicht viel erkennen. Das moderne Bahnhofsgebäude verschwand hinter ihnen in der Dunkelheit. Der Weg verlief durch die ganze Stadt, von der sie nicht viel sehen konnte, und aus der Stadt hinaus auf das finstere Feld. Verstohlen blickte Hermine zu dem fremden Mann auf. Was, wenn er gar nicht der war, zu dem sie gehen sollte? Oder wenn er nur versprochen hatte, sie aufzunehmen, um ihr irgendetwas anzutun? Sie kannte ihn doch gar nicht. Aber sie war viel zu müde, um noch darüber nachzudenken. Und der Mann wirkte nicht gefährlich. Er sprach nicht, und sie hätte ihn ja ohnehin nicht verstanden, doch hin und wieder blickte er zu ihr herüber, und sie konnte trotz der Dunkelheit sehen, dass er ihr zulächelte. Als ob er ihr Mut machen wollte.

Waren sie eine halbe Stunde gelaufen? Eine Stunde? Zwei? Der Mann begann zu pfeifen, und unwillkürlich dachte sie, dass das Hunde anlocken würde. Ihre Hände klammerten sich fester in den viel zu dünnen Wollstoff ihres Mäntelchens. Nichts geschah.

Irgendwann tauchten Lichter in der Dunkelheit auf. Schemenhaft erkannte Hermine Häuser. Vermutlich eine Arbeitersiedlung – aber viel geräumiger als die Wiener Mietskasernen, die bisher ihre Welt gewesen waren. Der Mann öffnete die Tür eines Hauses, und eine dunkelhaarige Frau erschien im warmen Lichtschein. Ihre Augen unter den geschwungenen Brauen blickten wach und sanft. Für das hungrige, todmüde Kind in dem ärmlichen Mäntelchen sah sie aus wie ein Engel. Hinter ihr warteten vier Jungen und reckten neugierig die Köpfe.

Sie ließ Hermine durch einen dunklen Flur in die Küche treten. Ein Feuer brannte im Ofen. Es war sauber und warm, viel wärmer als in der kleinen Wohnung, wo sie aufgewachsen war. Hermine kam es vor, als sei sie im Himmel gelandet. Als die Frau ihr einen Becher schäumende Milch reichte – wie lange hatte sie keine Milch mehr bekommen! –, leerte Hermine ihn, ohne zu zögern, bis zum letzten Tropfen. Es schmeckte süß, ein Gefühl von Wärme und Überfluss. Die feinen Bläschen kitzelten auf ihren Lippen und hinterließen einen leichten Film.

Die Frau wartete, bis Hermine ausgetrunken hatte. Dann führte sie sie die steile Holztreppe hinauf in ein Zimmer mit zwei Betten. In dem einen lag ein Mädchen, und die Frau schlug die üppige Daunendecke des anderen zurück und bedeutete ihr, hineinzusteigen. Ihre dunklen Augen lächelten, als sie Hermine übers Haar strich und sie zudeckte.

Wärme.

Die Decke war riesengroß und mit einem hellen Stoff bezogen, der einen zarten, sauberen Duft verströmte. Hermine dachte an zu Hause, aber das Heimweh wollte nicht kommen. Sie spürte, wie ihre Glieder schwer wurden. Die warme Milch gab ihr zum ersten Mal seit Wochen das Gefühl, satt zu sein. Wohlig lag sie in ihrem Magen, lullte sie ein. Die Augen fielen ihr zu. Dieser Ort ist gut, dachte sie noch. Dann schlief sie ein.

Als Hermine am nächsten Morgen aufwachte, dachte sie einen Moment, sie würde träumen. Es war noch dunkel, aber warm – ganz anders als zu Hause, wo sie oft von Kälte und Hunger aufgewacht war und nicht mehr hatte schlafen können. Es duftete verführerisch nach warmer Milch und Kaffee und frischem Brot. Sie konnte sich kaum noch an diese Gerüche erinnern, aber jetzt waren sie auf einmal wieder da. Ich will hier nie wieder weg, dachte sie. Wenn das ein Traum ist, will ich nie wieder aufwachen.

Im anderen Bett raschelte etwas, dann stand das Mädchen von gestern vor ihr. Sie strahlte und sagte etwas, das Hermine nicht verstand. In ihrem langen Nachthemd und ihren Pantoffeln stand sie da, zeigte auf sich selbst und sagte: »Catherina.«

»Hermine.« Sie kam hoch. Es war wirklich nicht kalt.

»Miep?«

»Hermine.«

»Hermiep … Miep.« Catherina nickte und grinste aufgeregt. Sie legte Kleider für Hermine zurecht, als könne sie es gar nicht erwarten, sie nach unten zu bringen.

Unten saßen schon die Mutter und zwei der Jungen. Hermine starrte fassungslos auf den Tisch. Auf dem karierten Tischtuch standen ein Korb mit frischem Brot, eine Schale mit Butter und mehrere Töpfchen voll Marmelade. Auf einem Holzbrett gab es sogar Käse. Zwei Kannen schienen warme Milch und Kaffee zu enthalten. Draußen war es noch dunkel, obwohl die große Uhr über dem Herd schon acht anzeigte. Aber das Licht brannte und verbreitete einen hellen, heimeligen Schimmer. Auch hier in der Küche war es angenehm warm – so warm, dass es Hermine fast heiß vorkam. Sie hatte gar nicht gewusst, dass man beim Frühstück nicht frieren musste.

Der Älteste stand auf und zeigte Hermine, wo sie sich hinsetzen konnte. Die Frau goss ihr Milch in die Tasse, legte ihr eine Scheibe Brot auf den Teller und reichte ihr Butter und eine Schale mit dunklen Körnern.

»Das ist Schokolade«, sagte der älteste Junge auf Deutsch. »Wir nennen sie Hagelkörner.«

Hermine riss die Augen weit auf. Schokolade? Butter? In den letzten Jahren war ihre Mutter froh gewesen, wenn sie etwas hartes Brot zum Frühstück hatten, und das meiste hatte ohnehin der Vater bekommen. Unsicher sah sie den Jungen an.

Er lachte und sagte etwas auf Holländisch, worauf die Mutter das Brot nahm. Sie bestrich es dick mit Butter und streute die Schokolade darauf, bis die Scheibe fast schwarz war. Dann reichte sie es Hermine.

Schüchtern nahm sie das Brot entgegen. Sie wagte kaum, hineinzubeißen. Als sie die ersten Körner im Mund spürte und die Süße in ihrem Mund zu explodieren schien, schossen ihr Tränen in die Augen.

»Ich bin auf dem Lehrerseminar«, sagte der älteste Junge mit hörbarem Stolz. »Dort habe ich Deutsch gelernt. Ich kann für dich übersetzen, bis du Holländisch kannst. Vater ist schon in der Arbeit. Er ist Vorarbeiter bei einer Kohlenfirma. Catherina geht mit dir zur Schule. Du sollst erst einmal in die dritte Klasse gehen.«

»Aber in Wien war ich in der Fünften!«, brachte Hermine mit vollen Backen hervor. Das Brot schmeckte so gut, dass sie am liebsten gar nichts gesagt hätte, nur um das Kauen nicht unterbrechen zu müssen.

»Du musst erst mal Holländisch lernen, sagen sie.«

Hermine nahm einen Schluck von der fetten, warmen Milch, und auf einmal war es ihr egal. Das Gefühl, satt und warm zu sein, war so unfassbar, dass ihr alles andere dagegen unwichtig erschien.

»Ist nicht schwer«, meinte er. »We hebben les. Wir haben Unterricht. Siehst du?«

Catherina lachte und zeigte auf sich: »De zus!« und dann auf den Jungen: »De broer.«

»Schwester und Bruder?«

Catherina strahlte. Jetzt, wo sie die Worte langsamer sprachen, hatte Hermine das Gefühl, schon mehr von der fremden Sprache zu verstehen. Auf einmal kam es ihr nicht mehr so unmöglich vor, sie zu lernen.

Die Mutter zeigte auf sich und sagte: »Moeder.«

Hermine lächelte. Es fiel ihr so leicht, dass sie sich selbst wunderte. Aber sie sah ihr in die sanften, dunklen Augen und wiederholte: »Moeder.«

Hermine hatte das Gefühl, in einem Schlaraffenland gelandet zu sein. Man packte sie in warme Kleider und gab ihr zu essen – nicht nur zum Überleben, sondern Dinge, die so wunderbar schmeckten, wie sie es noch nie erlebt hatte. Ihre Pflegeeltern waren nicht reich, aber offenbar fanden sie, wo es für fünf Kinder reichte, war auch genug da für ein sechstes. In Wien hatte sie so oft die Worte »nutzlose Esser« gehört, wenn es um arme Menschen ging. Als bemäße sich der Wert eines Lebens in Geld und als gäbe es Leute, denen es zustünde, über den Wert anderer zu urteilen. Hier interessierte sich niemand für ihren Nutzen. Und keiner stellte ihr Recht auf Essen infrage.

Es war kurz vor Weihnachten, und Hermine lernte schon bald, dass man in diesem Land großen Wert auf gezellig legte. Es wurde später hell als in Wien, erst gegen neun Uhr, doch das fiel ihr nach den ersten Tagen kaum noch auf. Leiden war eine kleine Universitätsstadt, in der es viele Kinder gab. Häufig trafen sich die Familien am Wochenende zum Eislaufen.

Als Hermine das erste Mal an den zugefrorenen See mitgenommen wurde, wehte ein scharfer Wind. Sie sagten, er käme vom Meer. Hermine war noch nie am Meer gewesen und fand den Gedanken faszinierend, dass sie es bald mit eigenen Augen sehen würde. Aber heute wurde der salzige Meeresgeruch verdeckt von tausend anderen Düften. Süß und schwer hing der Geruch nach heißer Schokolade und Anis in der Luft. Es duftete, als hätte jemand einen Gewürzladen aufgemacht und die Gewürze einfach in den Wind hinausgeblasen. Hermine schnupperte und schnupperte. Sie konnte nicht genug bekommen.

Zartgrau wie auf einem Aquarell hoben sich die Pappeln im Hintergrund vor dem bewölkten Himmel ab. Ein unwirklicher, bläulicher Schimmer überzog das Eis. Überall am Ufer standen kleine Buden, vor denen sich lange Schlangen bildeten. Von dort kam der Duft, offenbar gab es gewürzte heiße Milch. Kinder rannten aufgeregt zum See, dick verpackt in Mützen und lange, gestrickte Schals. Sie trugen Schlittschuhe in den Händen, schnallten sie an und fingen an, auf dem Eis zu rutschen. Catherina reichte ihr welche und zeigte ihr, wie sie die Kufen unter die Schuhe schnallen musste. Dann nahm sie sie bei der Hand.

Hermine hielt den Atem an, als sie sich auf die gefrorene Fläche wagte. Unsicher schwankte sie auf ihren Schlittschuhen, es fiel ihr schwer, das Gleichgewicht zu halten. Was, wenn sie ins Eis einbrach und ertrank oder erfror? Wenn sie sich ein Bein brach und ihre Pflegeeltern den Arzt nicht zahlen konnten oder wollten? Oder wenn sie sich einfach nur lächerlich machte und niemand sie danach noch leiden konnte? Ihre Hände in den Wollhandschuhen klammerten sich an die ihrer Pflegeschwester. Catherina zog sie hinter sich her, und sie versuchte, nicht umzufallen.

Vergeblich.

Mit einem Rumms landete Hermine auf dem Hinterteil. Der Schmerz trieb ihr Tränen in die Augen, und ihr Herz fing unvermittelt an zu rasen. Die anderen würden sie lächerlich finden!, dachte sie. Vielleicht würden sie sich fragen, warum sie sie überhaupt aufgenommen hatten, und sie zurückschicken.

Catherina machte eine elegante Drehung, kam zurück und half ihr auf. Sie wollte sie weiterziehen, aber Hermine schüttelte den Kopf.

»Ich will runter vom Eis.«

Catherina konnte sie nicht verstehen, aber das war gar nicht nötig. Sie bemerkte den verängstigten Gesichtsausdruck, Hermines zusammengepresste Lippen und ihre verkrampften Hände. Vorsichtig half sie ihr auf, stützte sie und brachte sie zum Ufer. Erleichtert schnallte Hermine die Kufen ab. Ihre Hände waren steif und klamm.

Mama hatte an einer der Buden heiße Getränke gekauft. Als Hermine sich am Ufer auf eine der Bänke setzte, reichte sie ihr einen dampfenden Becher.

Heiße Schokolade.

Hermine machte die Augen zu, als sie den ersten Schluck nahm, und schloss die Finger um den warmen Becher. Obwohl ihr der Schreck noch in den Knochen saß und der Schmerz nur langsam nachließ, fühlte sie sich auf einmal wohler.

»Angsthaas!«, rief Catherina lachend, und Hermine stimmte erleichtert ein.

Nach zwei Wochen sprach sie die ersten Worte Niederländisch, und im Frühling konnte sie sich schon problemlos verständigen. Da sie noch immer schwächlich war, verlängerte man ihren Aufenthalt um ein paar weitere Monate. Sie atmete auf. Ihre Pflegegeschwister hatten das schwergängige »Hermine« schon nach kürzester Zeit durch das in Holland geläufige »Miep« ersetzt, und bald rief sie jeder so, auch die Lehrer. Längst hatte sie das Gefühl, in Leiden wirklich zu Hause zu sein. Wenn sie morgens um den Frühstückstisch saßen, las Papa immer die Zeitung, und schnell gewöhnte sie sich an, es wie ihre Geschwister zu machen und die Zeitung von den Eltern zu übernehmen. Abends hörten sie manchmal mit dem Plattenspieler klassische Musik. Als Mama das erste Mal etwas auflegte, verschlug es Miep den Atem.

»So schöne Musik habe ich noch nie gehört«, flüsterte sie, hielt ihr Ohr näher an den Lautsprecher des Grammofons und lauschte. »Kommt das aus dem Himmel?« Es war eine ganz einfache Linie, gesungen von Männern und Frauen. Und gerade wegen dieser Einfachheit hatte sie eine eindringliche Tiefe, die Miep im Innersten berührte. Es klang wie ein Weinen an einem schwer und langsam dahinströmenden Fluss. Eine Sehnsucht nach Hoffnung, und wäre es auch nur ein noch so kleiner Strahl. Ein Funke in der Nacht, der einem den Glauben zurückgab, eine Zukunft zu haben.

»Nabucco. Eine Oper von Verdi.«

»Worum geht es?«

»Um ein kleines Königreich, das der Hebräer aus der Bibel. Es leistet Widerstand gegen das riesige babylonische Imperium. Die Musik hier, das ist der Gefangenenchor. Die gefangenen Juden müssen für Babylon arbeiten. Aber sie geben die Hoffnung nicht auf.«

Miep riss die Augen auf. »Und? Kommen sie wieder frei?«

»Am Ende ja. Der babylonische König wird abgesetzt und erfährt selbst, was Gefangenschaft ist. Als es ihm gelingt, den Thron zurückzuerobern, lässt er alle Juden frei und wird selbst einer.«

Nachdenklich hörte Miep auf die Musik aus dem Grammofon. Sie war so überirdisch schön. Es klang gar nicht nach Krieg. Sie hatte einen erlebt, den Großen Krieg. Krieg brachte Hunger und Zerstörung. Er trennte Kinder von ihren Eltern, tötete Väter und stürzte Familien ins Elend. Sie wusste, was Papa über den Krieg sagte: Krieg nutzte immer nur einer kleinen Gruppe von Reichen und Mächtigen. Den Preis bezahlten die normalen Menschen. Manche redeten sich ein, dass es sie nicht beträfe, sondern nur diejenigen, die noch ärmer waren als sie. Aber irgendwann traf es alle. Alle außer denen, die den Krieg gewollt hatten.

»Die Niederlande sind auch ein kleines Königreich«, wiederholte sie, was sie in der Schule gelernt hatte. »Was ist, wenn wir eines Tages von einem Imperium angegriffen werden? Wenn wir unsere Freiheit verlieren würden?«

»Dann würden wir darum kämpfen, so wie der König in der Oper.«

Miep dachte an ihre Erfahrung mit den Schlittschuhen. An die Angst, die sie überkommen hatte. Nein, dachte sie. So mutig wie der König in der Oper wäre ich nicht. Ich bin doch keine Prinzessin oder irgendwas Besonderes. Nur ein armes Pflegekind, dessen leibliche Eltern es nicht einmal ernähren konnten.

Der Frühling kam, und Miep lernte Fahrrad fahren. Die Familie besaß mehrere Fahrräder, und wer gerade eines brauchte, nahm es sich. Mama fand, auch Miep müsste lernen, so eines zu fahren.

Also stand sie mit etwas weichen Knien und dem schweren Metallding am Kanal, der nicht weit vom Haus in Richtung Meer führte. Besorgt blickte sie auf das ruhige Wasser. Der Kanal verlor sich erst am Horizont im zarten Dunst, gesäumt von Pappeln und dem Treidelpfad, der schnurgerade daran entlanglief. Der Himmel über ihnen war bewölkt, aber die Sonne brach dennoch immer wieder wärmend hindurch. Die leichte Brise frischte etwas auf, aber das tat nur gut. In Wien war es um diese Jahreszeit oft unglaublich schwül.

Seit einiger Zeit trug sie ihr blondes Haar zu einem Knoten gebunden – und nicht mehr offen wie früher und von einer gewaltigen Schleife gekrönt, die so riesig gewesen war, dass sie an ein Zelt erinnerte. Sie musste an die erste Fotografie denken, die sie in Holland gemacht hatten. Ernst hatte sie dagestanden, um ihre Unsicherheit zu verbergen, in einem neuen Kleidchen, das etwas über die Knie fiel, weit und mit Taschen. An ihrem Arm trug sie die Uhr, die Mama ihr gekauft hatte. Ehrfürchtig hatte sie das Schmuckstück betrachtet, sich erst gar nicht getraut, es anzulegen. Aber Mama hatte Mutter in Wien zeigen wollen, dass es Miep bei ihr gut ging.

»Los, mach schon!«, rief Catherina. »Einfach draufsteigen und treten. Dann musst du nur noch das Lenkrad gerade halten.«

Miep wurde himmelangst. Aber sie hatte schon beim Schlittschuhlaufen nicht geschafft, ihre Angst zu überwinden. So eine Niederlage wollte sie nicht noch mal erleben. Und vielleicht hatte Mama ja recht, und der Mut kam von selbst, wenn man sich nur traute. In Wien war sie nie Fahrrad gefahren. Ihre Eltern hatten kein Geld für so etwas. Aber natürlich wäre sie mit dem Rad viel schneller in der Schule als zu Fuß. Und sie würde schon nicht gleich in den Kanal steuern.

Catherina legte die Hände auf den Gepäckträger. »Ich halte dich, in Ordnung? Einfach losfahren. Jetzt kannst du nicht mehr umfallen.«

Miep nickte mit zusammengepressten Lippen. Sie fühlte sich alles andere als mutig.

Aber dann dachte sie wieder ans Eislaufen. Sie wollte sich nicht schlecht fühlen. Das hier taten Tausende holländische Kinder jeden Tag. Und sie würde es auch schaffen.

Entschlossen rutschte sie auf den Sitz und trat in die Pedale.

»Langsam!«, rief Catherina.

Miep versuchte es. Das Lenkrad schwankte wie verrückt, der Boden war so nah und sah so hart aus … Aber dann bekam sie ein Gefühl dafür.

»Gut!«, rief Catherina.

Warum war ihre Stimme auf einmal so weit weg? Miep drehte sich um und sah sie einige Meter hinter sich stehen.

»Vorsicht!«, rief Catherina.

Miep sah wieder geradeaus, aber da war es schon zu spät. Sie war auf einen Baum zugerollt und knallte dagegen.

Es tat weh. Viel mehr als im Winter beim Schlittschuhlaufen. Doch dieses Mal würde sie sich nicht entmutigen lassen. Miep war entschlossen, das Radfahren jetzt zu lernen.

Sie stand auf und fegte Sand und Kiesel aus einer Schürfwunde, hob das Rad hoch und setzte sich mit Todesverachtung wieder auf den Sattel.

Der Weg verlief schnurgerade am Kanal entlang. Miep versuchte, das Lenkrad so zu halten, dass das Fahrrad parallel zum Kanal fuhr. Und irgendwie ging es jetzt besser.

Sie fuhr fast eine Stunde lang immer auf und ab. Manchmal musste sie erwachsenen Radfahrern Platz machen, die ihr entgegenkamen. Aber sie wurde sicherer.

»Es ist Zeit fürs Abendessen«, meinte Catherina schließlich. »Was meinst du – ich laufe, und du fährst?«

Als Miep mit einem Klingeln vor dem Haus vorfuhr, glühte ihr Gesicht vor Stolz. Sie hatte es tatsächlich geschafft!

Als sie abstieg und das Fahrrad an die Hauswand lehnte, sagte sie zu Catherina: »Am liebsten würde ich hier nie wieder weggehen.«

Im Haus duftete es schon nach Essen. Dem Geruch nach zu urteilen gab es Reis auf indonesische Art. Das Ehepaar Nieuwenhuis erzählte manchmal von den fernen Ländern, wo die Niederlande ihre Kolonien hatten. Von dort kamen Dinge, die man in Österreich nicht zu sehen bekam – oder zumindest nicht mit dem Geld, das Mieps Familie dort zur Verfügung hatte. Batavia war für sie eine Traumstadt in Niederländisch-Indien mit Palmen und weißen Stränden. Dieses Gericht schmeckte förmlich nach dem fernen Land, das sie nie zu sehen bekommen würde. Doch das fand sie nicht weiter schlimm. Was sie hier hatte, war mehr, als sie sich je vom Leben erwartet hatte.

»Catherina, Miep! Kommt, es gibt gleich Essen«, rief Mama durch das offene Fenster. »Ich habe dich beim Fahrradfahren gesehen, Miep. Ich bin so stolz auf dich!«

Miep hängte ihren leichten Sommermantel an die Garderobe. Es würde ihr schwerfallen, hier wieder wegzugehen.

»Ich werde euch vermissen«, sagte sie leise.

Mama, die schon halb in der Küche war und nach ihrer Schürze griff, blieb stehen.

»Wenn du nach Wien zurückgehst?«

Miep nickte. »Ich weiß gar nicht, ob ich dort noch zurechtkomme.«

»Du bist ein patentes Mädchen. Du kommst überall zurecht. Aber uns wirst du auch fehlen. Am liebsten würde ich dich hierbehalten.«

Miep lächelte sie an und schluckte, um die Tränen zurückzuhalten. Sie wollte niemandem zeigen, wie gern sie geblieben wäre. Diese Menschen hatten sie wie ihre eigene Tochter aufgenommen. Sie kauften ihr Kleider, die sie zu Hause in Wien nie hätte tragen können, und ernährten sie. Das musste eine Last für sie sein.

Doch da umarmte sie Mama impulsiv und hielt sie fest. So fest, dass Miep die Tränen in die Augen schossen.

Miep hatte Glück. Sie war so schwach, dass ihr Aufenthalt zweimal verlängert wurde. Doch der Sommer kam schnell, zu schnell. Es machte ihr Angst. Ihr Wunsch, hierzubleiben, wurde immer stärker.

Eines Abends kam Papa früher von der Arbeit nach Hause. Er sprach mit Mama, und dann riefen sie die Kinder in die Stube. Miep musterte die Balken an der Decke, die Sessel mit den schlichten, modernen Formen. Es würde ihr alles so sehr fehlen.

Ihre Geschwister saßen schon auf dem Sofa, und aus irgendeinem Grund wirkten sie glücklich. Vielleicht war Papa befördert worden?

»Setz dich, Miep«, sagte er und wies auf den freien Sessel. »Ich habe eine Nachricht für dich. Und ich hoffe, dass sie dir gefallen wird.«

Mama strahlte, und ihr schmales Gesicht mit dem dunklen Haar wandte sich abwechselnd Miep und ihren Kindern zu.

»Wir haben einige Briefe mit deiner Mutter in Österreich ausgetauscht«, sagte sie. »Und sie schreibt, dass sie noch immer kein Geld übrig hat, um dich weiter zur Schule zu schicken. Du müsstest dort arbeiten. Wir haben ihr gesagt, dass du dich hier wohlfühlst, und offenbar hast du ihr das auch selbst geschrieben.«

Miep bekam ein schlechtes Gewissen. Hätte sie ihnen sagen müssen, was sie bewegte?

»Wir haben mit deiner Mutter eine Abmachung getroffen. Sie hat eingewilligt, dass du bei uns bleiben kannst, vorausgesetzt, dass du es so möchtest.«

Miep blieb die Luft weg.

»Bleiben?«, flüsterte sie.

»Natürlich nur, wenn du es willst. Es ist deine Entscheidung. Aber deine Mutter meint, dass es für dich besser wäre, wenn du bleibst.«

»Aber …« Miep sah sie an. »Ist das nicht eine Last für euch? Eine mehr, die essen will und Kleider braucht.«

Papa lächelte. »Wir haben dich ins Herz geschlossen, Miep, du bist uns keine Last. Es reicht für uns sieben, da kommt es auf eine achte Person nicht an. Und egal, wie du dich entscheidest, du wirst immer auch zu uns gehören.«

Jetzt strahlte Miep genauso übers ganze Gesicht wie der Rest der Familie.

»Natürlich will ich bleiben!«

Sie umarmte alle, selbst Papa, der bei so etwas immer etwas zurückhaltend war.

Wenn ich jemals die Möglichkeit habe, dachte sie, während sie Mama fest an sich drückte, wenn jemals jemand meine Hilfe braucht, dann werde ich auch helfen.