5,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Gewürzhändlerinnen-Saga

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

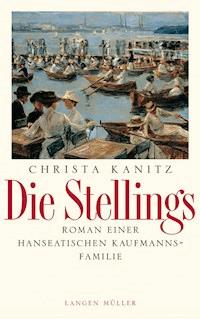

Von Niedergang und Aufbruch: »Das Vermächtnis der Venezianerin«, der Höhepunkt der Gewürzhändlerinnen-Saga von Christa Kanitz, als eBook bei dotbooks. Hamburg im Jahre 1855. Viele Jahre lang hat Silvana Iserbrook die Geschicke der hanseatischen Gewürzdynastie geführt – doch nun will sie sich ihren Herzenswunsch erfüllen und in ihre venezianische Heimat zurückkehren. Aber ist ihre Tochter Theresa wirklich schon bereit, in die Fußstapfen der Matriarchin zu treten? Zudem bringen die verheerende Neujahrsflut und ihre Folgen das Unternehmen ins Wanken – und Theresa merkt schneller, als ihr lieb ist, dass sie auch aus den eigenen Reihen angegriffen wird. Wird sie es schaffen, unerschrocken neue Wege zu gehen, um die Zukunft der Familie Iserbrook zu sichern? Vielleicht liegt der Schlüssel dazu in einem Buch mit geheimen Rezepturen und Essenzen, das ihre Mutter hütet wie einen Schatz … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Das Vermächtnis der Venezianerin« von Bestsellerautorin Christa Kanitz, auch bekannt unter dem Namen Christa Canetta, ist der abschließende Roman ihrer großen Gewürzhändlerinnen-Trilogie, die auch Leserinnen und Leser der hanseatischen Familiensaga von Miriam Georg begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 459

Ähnliche

Über dieses Buch:

Hamburg im Jahre 1855. Viele Jahre lang hat Silvana Iserbrook die Geschicke der hanseatischen Gewürzdynastie geführt – doch nun will sie sich ihren Herzenswunsch erfüllen und in ihre venezianische Heimat zurückkehren. Aber ist ihre Tochter Theresa wirklich schon bereit, in die Fußstapfen der Matriarchin zu treten? Zudem bringen die verheerende Neujahrsflut und ihre Folgen das Unternehmen ins Wanken – und Theresa merkt schneller, als ihr lieb ist, dass sie auch aus den eigenen Reihen angegriffen wird. Wird sie es schaffen, unerschrocken neue Wege zu gehen, um die Zukunft der Familie Iserbrook zu sichern? Vielleicht liegt der Schlüssel dazu in einem Buch mit geheimen Rezepturen und Essenzen, das ihre Mutter hütet wie einen Schatz …

Über die Autorin:

Christa Kanitz (1928–2015) studierte Psychologie und lebte in der Schweiz und Italien, bis sie sich in Hamburg niederließ. Sie arbeitete als Journalistin für den Südwestfunk und bei den Lübecker Nachrichten; 2001 begann sie in einem Alter, in dem die meisten Menschen über den Ruhestand nachdenken, mit großem Erfolg, Liebesromane und historische Romane zu schreiben, die sie sowohl unter ihrem richtigen Namen als auch unter dem Pseudonym Christa Canetta veröffentlichte.

Christa Kanitz veröffentlichte bei dotbooks die Romane »Die Liebe der Kaffeehändlerin«, »Violas Traum« und die Trilogie »Die Venezianerin«, »Die Tochter der Venezianerin« und »Das Vermächtnis der Venezianerin«.

Unter ihrem Pseudonym Christa Canetta veröffentlichte sie bei dotbooks die Romane »Eine Liebe in Frankreich«, »Das Leuchten der schottischen Wälder«, »Schottische Engel«, »Schottische Disteln«, »Die Heideärztin« und »Die Heideärztin unter dem Kreuz des Südens« (die letztgenannten Romane sind auch als Sammelband unter dem Titel »Eine Landärztin zum Verlieben« erhältlich).

Ebenfalls bei dotbooks erschienen die Romane »Jenseits der Grillenbäume«, »Im Land der roten Erde« und »Sommerwind über der Heide« aus dem Nachlass von Christa Kanitz: Drei unvollendete Romane, denen ihre Töchter – darunter die erfolgreiche Autorin Brigitte D’Orazio – gemeinsam den letzten Schliff verliehen und die nun unter dem Namen von Christa Kanitz‘ Enkeltochter Virginia veröffentlicht wurden.

***

eBook-Neuausgabe Dezember 2021

Copyright © der Originalausgabe 2008 by LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock sowie des Fotos »1936 P.Z. Dovenfleeth, Hamburg, Germany,1890-1900« from the Photochrom Print Collection at the Library of Congress.

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)

ISBN 978-3-96655-932-4

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Vermächtnis der Venezianerin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Christa Kanitz

Das Vermächtnis der Venezianerin

Die Gewürzhändlerinnen-SagaBand 3

dotbooks.

Kapitel 1

Mit der letzten Kraft, die sie noch hatte, klammerte sich Rebekka Jenfeld an den schmiedeeisernen Pfosten der Laterne auf dem Jungfernstieg. Der furchtbare Sturm, der über Hamburg tobte, drohte sie mitzureißen, mitten hinein in die Strömung des überschäumenden Alsterkanals. Die Schleuse am Reesendamm war den heranstürzenden Fluten nicht mehr gewachsen, und das gelbgraue Wasser schoss ungehindert in den Alstersee und in die angrenzenden Straßen.

Die Männer der Bürgerwehr waren die halbe Nacht lang durch die niedrig gelegenen Stadtviertel gelaufen, um die Anwohner vor dem Unwetter zu warnen, aber jetzt kam kein Mensch mehr zu Fuß hindurch, alle Straßen waren überschwemmt. Und der Sturm trieb immer mehr Wasser von der Nordsee her in die Elbe, und der Fluss ergoss sich über die Deiche hinweg in die Niederungen und in die Hafenstadt. Das Hochwasser stieg von Stunde zu Stunde.

Voller Angst sah Rebekka hinauf zur St.-Petri-Kirche, die auf dem Berg stand und die Hamburger Innenstadt himmelhoch überragte. Bis zu ihr würden die Fluten nicht gelangen. Es ist gar nicht weit, dachte die junge Frau, nur ein paar Hundert Meter und ich wäre in Sicherheit. Aber von dieser Sicherheit trennt mich das reißende Wasser und der starke Sturm, der sich mir entgegenstellt.

Als das Wasser bedrohlich näher kam, kletterte sie auf den breiten Sockel der Laterne. Aber ihre Hände waren klamm von der Kälte und drohten gefühllos von dem Eisen abzugleiten. Tränen der Angst, der Verzweiflung und der Enttäuschung liefen ihr über die Wangen. Was für ein schrecklicher Tag, mit dem das neue Jahr heute anfängt, dachte sie traurig, und ich hatte mich so sehr auf dieses kommende Jahr gefreut. Ängstlich klammerten sich ihre Arme um die Laterne, und dann legte sie weinend ihren Kopf an das eiskalte Eisen.

Plötzlich hörte sie eine Männerstimme in einer sehr vertrauten Sprache. »Hee, Kleine, wat machste da? Willste etwa baden?« Gleichzeitig klopfte etwas Hölzernes an ihre Laterne. Erschrocken riss sie die Augen auf und starrte in die Wassermassen zu ihren Füßen.

»Hier bin ick, hinter dir!«, rief diese Stimme wieder. Vorsichtig drehte sie den Kopf. Tatsächlich, in einigem Abstand von der Laterne saß ein Mann in einem Kahn und klopfte mit dem Paddel an den Pfosten. »Komm runter, ’s is zu kalt zum Baden.« »Aber der Sturm reißt mich fort, wenn ich loslasse«, rief sie ängstlich zurück.

»Na, warte, ick hol dir.« Der Mann in der Uniform eines Bürgerwehrsoldaten band sich den Strick, an dem das Boot sonst am Anlieger befestigt wurde, um den Arm, stieg aus, fluchte, weil das Wasser oben in seine Stiefel schwappte, und kam mit wankendem Schritt zur Laterne. Er musste sich mächtig gegen den Sturm stemmen, aber dann hatte er, das Boot im Schlepptau, den Pfosten erreicht und klammerte sich ebenfalls daran fest. »Na, da haste aber ’ne mächtig kleine Insel erwischt«, grinste er und reichte Rebekka seine Hand. »Komm, halt dir dran fest, wir schaffen das schon.«

Vorsichtig löste Rebekka einen Arm von der Laterne und reichte dem Mann die Hand, die er mit festem Griff packte. »So, nu die andre Hand, mir kannste vertrauen, ick lass dir nich wegfliegen.«

Und Rebekka vertraute ihm wirklich, ließ die Laterne los und warf sich an die breite Brust ihres Retters. »Na siehste«, rief der Mann, von dem Aufprall leicht aus dem Stand gebracht, schlang seinen Arm um die schmale Taille der jungen Frau und hob sie ins Boot, das er gleichzeitig vom Bürgersteig weg in das tiefere Wasser beförderte. Dann stieg er hinzu und paddelte gegen den Strom, um aus der gefährlichen Nähe der Schleuse zu kommen. »Wo willste denn hin, bei dem Wetter?«

Rebekka, vor Kälte zitternd, umklammerte ihren nassen Mantel und sah den Mann ratlos an. »Ich bin fremd hier, aber ich wollte in den Herrengraben.«

»Nee, da kannste heute nich hin. Da steht das Wasser meterhoch, und es steigt immer noch.«

»Vielleicht könnte ich da oben in der Kirche warten? Da sieht es doch noch trocken aus.«

»Ja, da kannste warten, da biste ziemlich in Sicherheit. Was willste denn im Herrengraben?«

»Ich will da eine Stelle als Gesellschafterin antreten. Eigentlich sollte ich heute früh anfangen, aber ich habe den Weg nicht gefunden, weil alles überflutet ist.«

»Aber im Herrengraben is es noch schlimmer, der is näher zum Hafen hin, und da tobt das Unwetter besonders stark. Ick würde dir ja dahin bringen, aber mit meinem Kahn schaff ick dat nich.«

»Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich kann wirklich in der Kirche warten. Und wenn das Wasser fort ist, laufe ich hinüber.«

»Weißte denn, wo der Herrengraben is?«

»Ich habe eine Zeichnung geschickt bekommen, und ich sollte mir eigentlich eine Droschke nehmen, aber es gab keine Fuhrwerke mehr, als ich am Bahnhof ankam. Da habe ich es zu Fuß versucht.«

»Und, haste kein Gepäck?«

»Das habe ich am Bahnhof gelassen, es war zu schwer zum Tragen.«

»Das is vernünftig. Ick bring dir jetzt zur Kirche, da wirste nich die Einzige sein, die da wartet. Kirchen sind für so was da. Ick muss nämlich zurück zum Dienst. Ick dachte nur, ’ne Menschenrettung is wichtiger als die Arbeit, aber nu muss ick zurück.«

»Hoffentlich haben Sie keine Schwierigkeiten, wo arbeiten Sie denn?«

»Ick bin bei der Bürgerwehr, da is Rettung unsere Pflicht«, grinste er und paddelte zum Berg, der eigentlich nur eine kleine Erhebung war, bis das Boot auf die nicht überfluteten Straßensteine stieß. Als er ihr beim Aussteigen half, fragte Rebekka dankbar: »Wie heißen Sie eigentlich, ich würde mich gern noch einmal bei Ihnen bedanken.«

»Ick bin der Knut Brauer vom Specksplatz, aber mir kennt kaum einer, weil ich aus Berlin stamme.«

»Danke, Herr Knut, ich bin Rebekka Jenfeld, und wir sehen uns sicher einmal wieder.«

»Na, na, Fräulein, das glaube ick man kaum, aber alles Gute für Sie.«

Rebekka lief mit nassen Schuhen die wenigen Schritte zur Kirche hinauf. Wild peitschte ihr der Sturm den Regen ins Gesicht. Schützend hielt sie die Hände vor die Augen. Als sie das große Gotteshaus betrat, sah sie, dass Knut recht hatte. Überall in den Bankreihen saßen, standen oder lagen Menschen, die das Unwetter hierher getrieben hatte. Vorne im Altarraum hatten Männer ein Feuer entzündet, das etwas Wärme verbreitete und Wasser erhitzte, mit dem die Menschen Tee aufbrühten.

Rebekka setzte sich in der Nähe des Feuers auf eine der Altarstufen. Sie war so durchgefroren, dass sie kaum die Knöpfe ihres feuchten Mantels öffnen konnte, um die Wärme des Feuers auch auf ihrer Haut zu spüren. Eine Frau kam und brachte ihr einen Becher mit Tee. »Sie sehn sehr erfroren aus, Fräulein, trinken Sie den Tee, dann wird Ihnen gleich wärmer.«

Rebekka bedankte sich und wärmte zuerst die klammen Finger an dem heißen Becher. Dann trank sie Schluck für Schluck den Tee. Lindenblüten, schmeckte sie, und erinnerte sich an ihr Zuhause in Berlin, wo die ganze lange Straße von Lindenbäumen gesäumt war.

Ach, zu Hause, dachte sie, was hat mich nur von Daheim weggetrieben? War es die Lust auf Erlebnisse in einer fremden Welt?

War es die Sehnsucht, der Enge der großen Familie in der kleinen Wohnung zu entkommen, in der man nie eine winzige Ecke für sich allein hatte? War es der Wunsch, einmal mehr zu sein als eine Arbeiterin in einer großen Fabrik oder eine Hausfrau mit sieben Kindern, die immer am Rande der Armut lebten? Oder war es ganz einfach der Traum, sich irgendwann einmal im Leben klug, attraktiv, geliebt oder erwünscht zu fühlen? Zu Hause war sie immer nur ein Rädchen im Getriebe, eine begehrte Hilfe bei der vielen Hausarbeit und ein unnützer Esser, der anderen den Platz wegnahm. Es war richtig, dass sie sich endlich entschlossen hatte, diesem armseligen Leben den Rücken zuzukehren und auf eigenen Füßen zu stehen.

Rebekka trank den letzten Schluck Tee aus dem Becher und brachte ihn der fremden Frau zurück. »Vielen Dank, das war wunderbar. So gut hat mir Lindenblütentee noch nie geschmeckt.«

»Ja«, lächelte die Frau sie an, »im Sommer stehen hier die Straßenbäume voller Blüten, die braucht man nur zu pflücken und hat den ganzen Winter kostenlos etwas Warmes zu trinken. Sie sind wohl nicht von hier?«

»Nein, ich bin heute früh in Hamburg angekommen, da hatte das Unwetter anscheinend gerade angefangen.«

»Nein, es ging schon gestern Abend los. Aber dass es so schlimm werden würde, hat keiner geahnt. Noch nie ist das Wasser bis hier in die Straßen gekommen. Wir haben so etwas alle noch nicht erlebt. Bloß gut, dass uns die Bürgerwehr aus den Häusern getrieben hat, sonst wären bestimmt viele ertrunken. Manche Häuser sollen einfach fortgespült worden sein, und am Hafen sind ganze Straßen verschwunden.«

»Mich hat auch ein Mann von der Bürgerwehr gerettet. Ich bin auf eine Laterne geklettert, als das Wasser über den Reesendamm geschossen kam.«

»Dann hatten Sie aber Glück.«

»Ja, das hatte ich.«

Rebekka ging an ihren Platz zurück und legte den Mantel über eine Banklehne zum Trocknen. Dann dachte sie an die Leute im Herrengraben, die sie als Gesellschafterin engagiert hatten. Hoffentlich ist denen nichts passiert, überlegte sie, der Graben mündet direkt am Hafen in die Elbe, hatte Knut gesagt, und wenn dort etwas passiert ist, dann habe ich keine Arbeit und keine Unterkunft. Dabei habe ich mein ganzes Leben lang immer nur gelernt, um einmal irgendwo eine gute Stellung zu bekommen. Und nun sitze ich hier auf den Altarstufen einer fremden Kirche, in einer fremden Stadt, habe das wenige Geld, das ich verdient hatte, für die Reise ausgegeben und weiß eigentlich gar nicht, wie es weitergehen soll. Sie legte ihren Kopf auf die angezogenen Knie und weinte leise vor sich hin.

Der Sturm tobte mit unverminderter Gewalt über Hamburg. Es war der Neujahrsmorgen 1855, und der Orkan aus Nordwest drückte die Fluten in die Stadt, deckte Häuser ab, warf Schornsteine vom Dach und schwemmte Häuser fort.

Von dem Chaos draußen wusste Rebekka wenig. Sie hörte nur das tosende Unwetter, das an den Dachbalken der Kirche zerrte, ab und zu eines der Fenster eindrückte und Steine, Scherben und Mörtel über die Böden und Bänke verteilte. Hin und wieder ertönte der dumpfe Schlag einer Kirchenglocke, die der Wind zum Schwingen brachte. Rebekka zog sich in eines der Seitenschiffe zurück. Die fremde Frau, die ihr den Tee gebracht hatte, folgte ihr. »Ich glaube, hier ist es etwas sicherer. Wenn das Dach einstürzt, hat man etwas Schutz durch die Säulen«, erklärte sie und setzte sich neben Rebekka auf eine der Bänke und deckte sich mit ihrem Mantel zu.

»Ich bin heute erst angekommen.«

»Wo wollen Sie denn hier hin?«

»In den Herrengraben, ich sollte heute meine Stellung antreten.« »Und als was wollen Sie arbeiten?« Skeptisch sah die Frau ihr Gegenüber an. Die junge Frau sah nicht nach einer Küchenhilfe oder nach einer Reinemachfrau aus. Sie wirkte ärmlich, aber gescheit.

»Ich bin als Gesellschafterin engagiert.«

»Ach, ja? Was muss man denn da machen?«

»Man muss einer anderen Frau Gesellschaft leisten, sie unterhalten, ihr vorlesen und sie bei Besorgungen begleiten und beraten.«

»Und das können Sie alles? Wo lernt man denn so etwas?«

»Na ja«, lächelte Rebekka, »es gibt teure Schulen, in denen Frauen darin unterrichtet werden.«

»Und so eine Schule haben Sie besucht?«

»Oh, nein«, Rebekka schüttelte den Kopf bei der Erinnerung an ihre schwere Lehrzeit. »Dafür hatten meine Eltern kein Geld. Aber ich wollte es zu etwas bringen und habe hart gearbeitet, um alles allein zu schaffen.«

»Na, so was. Wie haben Sie das denn gemacht?«

»Ich habe die kostenlose Schule für arme Kinder besucht und Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Und dann habe ich in einem Hotel Fußböden gespänt, dabei habe ich gut aufgepasst und gesehen, wie sich Damen benehmen, wie sie gehen und stehen, wie sie sich begrüßen und sich unterhalten.«

»Na, und dann? Das ist ja richtig interessant.«

»Dann habe ich in einem Restaurant gearbeitet und den Kellnern geholfen, da habe ich genau geschaut, wie man sich am Tisch benimmt, welche Gabeln, Messer und Löffel man bei den verschiedenen Gerichten benutzt, wie man Gläser mit einem Stiel hält und Servietten faltet.«

»Fabelhaft. Und wie hält man Gläser mit einem Stiel?«

»Immer am Stiel«, lächelte Rebekka.

»Und was können Sie noch?«

»Na ja, ich habe in einem Modesalon geputzt, aber dabei habe ich gelernt, wie man Stoffe aussucht und bearbeitet, welche Farben zueinander passen und welche Accessoires man zu welcher Kleidung braucht. Und weil ich mich geschickt angestellt habe, durfte ich später auch beim Nähen helfen. Da habe ich mir eingeprägt, welche Kleidung man zu welcher Gelegenheit trägt. Und zum Schluss war ich bei einer Modistin. Da habe ich gesehen, wann eine Dame welchen Hut trägt, wie sie frisiert wird und welches die neueste Mode ist.«

»Mein Gott, und das alles haben Sie so ganz allein und nebenher sich angeeignet?«

»Es war für mich die einzige Möglichkeit. Und etwas Geld musste ich ja auch verdienen. Ich brauche schließlich selbst eine gute Kleidung, wenn ich mich um eine Stelle bewerben will.« »Und wie haben Sie die Stellung in Hamburg gefunden?« »Durch eine Vermittlungsstelle in Berlin, die jungen Frauen in solchen gesellschaftlichen Kreisen Arbeit verschafft.«

»Und dann sind Sie einfach hergekommen.«

»Ich habe mich beworben und die Dame im Herrengraben hat mich genommen. Und nun das Pech mit diesem Wetter. Hoffentlich ist das Haus nicht auch fortgeschwemmt worden.« »Das glaube ich nicht. Am Herrengraben wohnen nur wohlhabende Leute in festen Häusern aus Backsteinen, die sind auf Pfählen gebaut und schwimmen nicht so schnell fort wie die leichten Fachwerkhäuser.«

»Pfahlbauten? Am Wasser? Das gibt es doch gar nicht mehr.« »Oh doch, halb Hamburg ist auf Pfählen gebaut.«

»Und die halten ein Haus aus?«

»Natürlich, es sind ja Hunderte, bei großen Gebäuden sind es sogar Tausende von Pfählen, die in die Erde gerammt werden und auf denen dann ein Haus gebaut wird. Wenn wir ein neues Rathaus bekommen, werden viertausend Pfähle gebraucht, habe ich in einer Zeitung gelesen.«

»Hamburg braucht ein neues Rathaus?«

»Ja, das alte ist beim großen Brand vernichtet worden.«

»Ein großer Brand?«

»Hm, vor dreizehn Jahren ist die halbe Stadt abgebrannt.« »Wie schrecklich.«

»Ja, es war ganz furchtbar. Hunderte sind umgekommen damals.«

»Gibt es denn auch gute, angenehme Zeiten hier, in denen man keine Angst vor Feuer oder Wasser haben muss?«

»Aber ja, Hamburg ist der schönste Ort, den es gibt. Der große See mitten in der Stadt, die neuen Straßen, die nach dem Feuer angelegt wurden, die eleganten Häuser und die vielen Ausflugslokale, Hamburg ist die großartigste Stadt, die ich kenne.« Rebekka lächelte heimlich. »Wie viele Städte kennen Sie denn?« »Sie können ruhig Luise zu mir sagen«, umging die Frau die direkte Antwort.

»Danke, Luise, ich bin Rebekka. Waren Sie schon einmal in Berlin?«

»Nein, wo denken Sie hin, eine Frau wie ich kann doch nicht in der Welt rumreisen.«

»Was machen Sie denn?«

»Ich bin Weißnäherin.«

»Wie praktisch, dann können Sie sich ja die schönste Wäsche für Ihren Haushalt selber nähen.«

»Ach nein, so einfach ist das nicht. Ich gehe in feine Häuser und nähe dort die Wäsche für die Herrschaften. Im Herrengraben war ich auch schon mal.«

»Dann treffen wir uns vielleicht einmal wieder?«

»Zu wem gehen Sie denn im Herrengraben?«

»Die Familie heißt Iserbrook und betreibt einen Gewürzhandel.« Luise schüttelte den Kopf. »Nein, dahin werde ich niemals kommen.«

»Warum denn nicht?« Rebekka war enttäuscht. Da hatte sie endlich jemanden kennengelernt, und nun sollte es kein Wiedersehen geben?

»Die Familie lebt vollkommen isoliert, da kommt niemand Fremdes hin.«

»Ja? Aber warum denn?«

»Das weiß ich nicht so genau. Die Leute erzählen sich, dass es da mal eine, nein, zwei Entführungen gab, seitdem ist das Haus für Fremde verschlossen.«

»Aber mich wird man doch hineinlassen?«

»Natürlich, man wird Sie genau überprüft haben, bevor man Sie eingestellt hat. Das geht schon in Ordnung.«

»Na, hoffentlich.«

»Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute hinter ihren zugeschlossenen Türen gern eine Gesellschafterin einstellen, um etwas Abwechslung zu haben. Das Leben muss schrecklich langweilig da drinnen sein«, überlegte Luise.

Nachdenklich geworden starrte Rebekka vor sich hin.

Im Kirchenschiff wurde es laut. Eine ganze Gruppe atemloser Menschen, alte Männer, junge Frauen und kleine Kinder, kamen herein. Alle waren durchnässt, viele Kinder hatten keine Schuhe an und weinten, und die alten Männer schleppten sie keuchend und fluchend nach vorn in die Nähe des Feuers.

Draußen wütete der Sturm in unverminderter Stärke. Sobald jemand die Kirchentür öffnete, krachte sie mit lautem Getöse wieder zu, und jedes Mal rieselten Kalk und Mörtel auf die Bänke.

»Wenn das so weitergeht, kommt der ganze Putz herunter«, flüsterte Luise.

»Kann man denn nichts dagegen tun? Eine Bank in die Tür klemmen?«

»Ich weiß nicht, ob man das so einfach darf?«

»Wer hat denn hier das Sagen?«

»Na, der Pastor, denke ich mal, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Er ist sicher in seiner Gemeinde unterwegs, um den Leuten zu helfen.«

»In Berlin gibt es in jeder Kirche einen Küster, der sorgt für die Sauberkeit und den Blumenschmuck und dass am Sonntag die Kerzen auf dem Altar brennen und die Nummern der Gesangbuchlieder an den Tafeln stehen.«

»Ich weiß nicht, ob es den hier auch gibt, ich gehe selten in eine Kirche, ich habe keine Zeit dafür.«

»Ich glaube, hier gibt es keinen, er hätte bestimmt das Feuer da vorn verboten. Ein Feuer in der Kirche, das ist bestimmt nicht erlaubt.«

»Ach, Sie haben ja keine Ahnung, Rebekka. Als die Franzosen die Stadt besetzt hatten, haben sie die Kirchen als Pferdeställe benutzt. Da standen in unseren schönen Kirchen Hunderte von Pferden mit allem, was dazugehört, mit Futter, mit Stallknechten, mit Einstreustroh, und Wagen waren auch manchmal mittendrin. Und dann der ganze Mist.«

»Du meine Güte. Ich glaube, dann ist es vielleicht erlaubt, wenn wir eine Bank zwischen die beiden Türflügel klemmen, denn mit jedem Schlag kommt mehr Mörtel von den Wänden.«

Die beiden Frauen liefen zum Kircheneingang und versuchten, eine der kleineren Bänke am Ende der Sitzreihen zwischen die Türflügel zu klemmen. Aber ihnen fehlte die Kraft, die schwere Tür zu öffnen, während der Sturm dagegen drückte. Erst als zwei Männer ihnen zu Hilfe eilten, gelang es, das Zuschlagen des Portals zu verhindern. Gleichzeitig aber entstand ein Durchzug, der das Feuer vor dem Altar zu löschen drohte. Wütende Männer riefen durch die Kirche und verlangten, die Tür sofort wieder zu schließen, die Wärme sei schließlich wichtiger als der Knall der Tür. Beschämt zogen die beiden Frauen die Bank wieder zurück und begaben sich auf ihre Plätze im Seitenschiff. Den Zorn aufgeregter Männer wollten sie sich nicht zuziehen, und ein bisschen Wärme für die Kinder, die rund um das Feuer kauerten, war an diesem eiskalten Wintertag wirklich wichtiger als der Kalk, der von den Wänden rieselte.

Am Nachmittag kam Knut Brauer in die Kirche. Als er Rebekka sah, winkte er mit einem Leinenbeutel und kam mit schnellen Schritten durch das Kirchenschiff auf sie zu. »Da, Fräulein, ick hab was zu essen dabei.« Mit freundlichem Grinsen überreichte er ihr den Beutel. »Draußen is alles unverändert, und da dachte ick, Sie haben bestimmt Hunger, wo doch Ihr ganzes Gepäck noch auf ’m Bahnhof is.«

Rebekka war aufgesprungen und lief ihm entgegen. »Danke, Herr Knut, das ist aber nett von Ihnen. Kann ich immer noch nicht in den Herrengraben laufen?«

»Nee, nee, auf keinen Fall, das Wasser steigt noch, weil der Sturm jetzt mit der Springflut zusammengestoßen is.«

»Was ist das denn, eine Springflut?«

»Na, das hat was mit Sonne und Mond und mit ’m Wasser zu tun. Und wenn so ’n Sturm auf die Flut trifft, die gerade mal hoch ist, dann isses gefährlich.«

»Und das ist heute passiert?« Auch Luise war neugierig hinzugekommen.

»Na, ja, man sagt so was. Aber wenn die nächste Ebbe kommt, wird’s besser.«

»Und wann kommt die?«

»In sechs Stunden.«

»Kann ich dann bis in den Herrengraben gehen?«

»Nein, dann isses dunkel und dann sehn Se nichts. Wenn das Wasser wirklich abfließt, sind die Straßen kaputt oder verschlammt, da kommen Se nich durch.«

»Aber wie lange soll ich denn dann warten?«

»Erst muss der Sturm abziehen. Bleiben Se man hier, ick hol Se ab, wenns so weit is.« Der Bürgerwehrsoldat nickte ihr aufmunternd zu, dann drehte er sich um und verließ die Kirche wieder. Mit lautem Knall schlug die Türe hinter ihm zu. Das Brot und die Äpfel, die er mitgebracht hatte, teilten sich Rebekka und Luise mit den Kindern, die am Feuer kauerten und seit Stunden nichts gegessen hatten.

Draußen wurde es dunkel. Und auch in der Kirche breitete sich die Dämmerung immer weiter aus. Vorn am Altar brannte eine einzelne Kerze.

»Was glauben Sie, wie lange es noch dauert, bis wir hier wieder herauskönnen?«

Luise zuckte mit den Schultern. »Jetzt kommt erst mal wieder die Flut, dann dauert es wieder sechs Stunden bis zur nächsten Ebbe, das wäre morgen früh. Vielleicht gehts dann.«

Rebekka schüttelte den Kopf. »Dann komme ich aber mit sehr viel Verspätung in den Herrengraben.«

»Ach, wissen Sie, die Leute dort werden andere Sorgen haben. Irgendwie müssen die auch mit dem Wasser kämpfen. Vielleicht ist es in die Wohnung gelaufen, und bestimmt sind die Keller voll, da denkt man nicht an eine zu spät kommende Gesellschafterin. Außerdem sehen Ihre Herrschaften doch auch, wie es auf den Straßen zugeht. Da machen Sie sich mal keine Sorgen, morgen früh klappt es dann bestimmt.«

»Hoffentlich.« Rebekka hüllte sich in den noch immer feuchten Mantel und legte sich auf eine der Bänke. Aber schlafen konnte sie nicht, zu stark rüttelte der Sturm an dem Kirchengemäuer.

Kapitel 2

Im Palais am Herrengraben herrschte ein unübersehbares Durcheinander. Das Wasser im Kanal hatte einen Höchststand erreicht wie nie zuvor und überschwemmte die Straße und die Hauseingänge, die Gärten, die Remisen und die Ställe, weil der Graben kein Kanal war, sondern eine Sackgasse mit nur einer Öffnung zur Elbe. Und durch die neu eingebaute Kanalisation drang das Grundwasser als stinkende Brühe bis in die Wirtschaftsräume und Vorratskammern der edlen Villen in dieser bevorzugten Wohngegend.

Robert, der Hausherr, mit seinen einundsiebzig Jahren ein wohlbeleibter alter Mann, stand dem Chaos hilflos gegenüber und ekelte sich bis zum Erbrechen vor dem Gestank, der aus den Kellerräumen in die Wohnräume drang. Bestürzt von der eigenen Hilflosigkeit schickte er Hubert, den neuen Hausdiener, nach draußen zu den Pferdeställen, um ihm sein Reitpferd zu holen, mit dem er hoffte, trockenen Fußes in die Lagerhäuser zu gelangen. Dort wollte er den Zustand seiner kostbaren Gewürze überprüfen.

Aber Hubert kam unverrichteter Dinge zurück. Die Pferdeknechte hatten einen Zettel an das Stalltor genagelt, den Hubert nun dem Hausherrn übergab. »Haben die Pferde zum Michaelis-Kirchplatz gebracht, da stehen sie im Trockenen«, war darauf zu lesen, und Robert Iserbrook fluchte ganz ungeniert: »Verdammt, und wie komme ich hier weg?«

Hubert, nass bis zu den Hüften, sah seinen Herrn unsicher an. »Manche Leute fahren mit Kähnen, Herr, soll ich einen Kahn besorgen?«

Erleichtert nickte der alte Mann. »Ja, hol mir einen Kahn, vielleicht kann man das Boot mit einem Ruderer zusammen mieten. Ja, geh und hol den Kahn«, und an seinen alten Butler gewandt: »Ludwig, sag Madame Iserbrook, ich werde in den Lagerhäusern nach dem Rechten sehen.«

»Jawohl, Herr, aber was passiert hier im Haus? Die Köchin ist hysterisch, weil alle Vorräte verdorben sind, die Mamsell weint, weil die Parkettfußböden und die Teppiche unter Wasser stehen, und die Haushälterin ist weggelaufen, als man das noch konnte.«

»Was? Wieso ist sie weggelaufen? Ihr Platz ist hier.«

»Sie hat gesagt, ihre Schwester in St. Georg habe sechs Kinder und da stehen die Straßen auch unter Wasser, wenn die Alster überläuft, und sie müsse helfen, die Kinder zu retten.« »Unglaublich. Hier hat sie ihre Aufgaben, hier bekommt sie ihren Lohn. Sie kann was erleben, wenn sie zurückkommt!« »Wenn sie zurückkommt! Die Mamsell hat gesagt, ihre Sachen sind alle weg.«

»Dann soll sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. Denk daran, eine neue zu besorgen, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist.« »Jawohl, Herr. Aber was sollen wir jetzt machen?«

»Frag meine Frau, sie wird sich auskennen, in Venedig hat man alle paar Wochen Wasser in der Wohnung.«

»Wie schrecklich.«

»Ja, aber man gewöhnt sich daran. Wo sind eigentlich all die anderen? Wenn Hilfe gebraucht wird, ist keiner da.«

»Der Doktor Lukas war gestern den ganzen Tag bei Patienten, und dann standen die Straßen unter Wasser, und er ist nicht mehr in seine Praxis zurückgekommen. Er ist sicher gleich zu seiner Wohnung gegangen. Und der junge Herr Alexander ist mit dem Benno oben in seinen Räumen.«

»Ja, da sollen die beiden auch bleiben. Gerade, wenn in der Stadt alles drunter und drüber geht, ist die Gefahr für Alexander am größten.«

»Ja, Herr, aber das wissen die beiden auch.«

An der Haustür klopfte es. Hubert kam mit einem Kahn und einem Ruderer zurück. »Ich habe das Boot besorgt, Herr, Sie können gleich fahren.«

»Danke.« Und zu Ludwig gewandt: »Also pass mir auf das Haus und seine Leute auf. Nicht öffnen, wenn Fremde vor der Tür stehen, und alle Fenster geschlossen halten.«

»Aber dann ist der Geruch unerträglich, Herr.«

»Dann lüfte nur in den oberen Etagen, hier unten bleibt alles geschlossen.«

»Jawohl, Herr. Hubert sollte Sie begleiten.«

»Kannst du ihn hier entbehren?«

»Ja, Herr.«

Robert ließ sich in den pelzgefütterten Paletot und in die Stiefel helfen. Dann begleitete der Butler seinen alten Gebieter nach draußen, reichte ihm seinen Arm als Stürze, als er in das Boot stieg, und sah ihm einen Augenblick traurig nach. So ein Pech aber auch, dachte er, der Handel läuft nicht besonders gut, das Weihnachtsgeschäft war wenig erfolgreich, die Lager sind voll unverkaufter Waren und nun diese Katastrophe. Wer weiß, wie mein alter Herr die Lagerhäuser vorfindet und ob überhaupt Arbeiter da sind, um die Gewürze zu retten. Nur gut, dass ich ihm den Hubert mitgegeben habe.

Die Befürchtungen des Butlers bewahrheiteten sich. Im Erdgeschoss der Lagerhäuser unten am Hafen herrschte das Chaos. Nur mit Mühe ließen sich die verquollenen Türen öffnen. Sogleich schwappte das kniehohe Wasser den beiden Männern von außen und innen um die Beine, als Robert mit einiger Mühe das Schloss geöffnet hatte.

»Himmel noch mal, ist hier keiner?«, rief er in die menschenleeren Hallen. Eine Antwort bekam er nicht. Mühsam bahnte er sich seinen Weg durch herumschwimmende Teekisten und Fässer mit Paprika und Ingwer. Fassungslos stieß er die Kisten und Fässer zur Seite und stieg die Treppe hinauf. Zum Glück haben wir die wertvollsten Waren auf den oberen Böden gelagert, überlegte er erschüttert. Es wäre verheerend, wenn unsere Vorräte an Weihrauch und Nelken, an Pfeffer und Kümmel und Safran und Zimt Schaden genommen hätten. In den drei oberen Böden roch es zwar auch noch leicht nach Feuchtigkeit und Fäulnis, aber der Duft von Zimt und Kakaobohnen überwog. Hätte ich damals bloß auf meine Frau gehört und die Lagerhäuser am oberen Teil vom Baumwall gekauft. Aber nein, ich musste darauf bestehen, sie so dicht wie möglich am Hafen zu errichten, und nun habe ich dieses verdammte Hochwasserproblem. Erst das Feuer in der Deichstraße mit den riesigen Verlusten für uns und nun das Hochwasser hier. Und warum das alles? Nur weil die Fuhrkosten für den Transport angeblich zu hoch waren. Unten am Wasser konnten die Transportschuten die Waren direkt von den Schiffen zu den Lagerhäusern bringen. Alle haben es so gemacht, nur meine Frau war dagegen. Weiter entfernt hätten wir extra Pferdefuhrwerke gebraucht, und die kosteten Geld, zu viel Geld, wie ich damals meinte. Nun habe ich die Misere. Silvana hat wieder einmal recht behalten.

Wütend stampfte er über die Böden, kontrollierte Säcke und Fässer und Kisten und versuchte, die großen Ladeluken in den Mauern aufzustoßen, um frische Luft in die Hallen zu bringen. Aber der Sturm drückte dagegen, und fluchend gab Robert seine Bemühungen auf. Mürrisch stieg er die Treppen wieder hinunter. »Nicht einmal lüften kann man da oben«, schimpfte er, »und von den Arbeitern ist auch keiner zu sehen. Na, die können was erleben.« Verärgert schob er die schwimmenden Teekisten mit den Füßen hin und her, verscheuchte ein paar Ratten, die sich auf die Kisten gerettet hatten, und ging zurück zu dem gemieteten Kahn. »Nichts kann man da unten retten, gar nichts«, schimpfte er, ließ sich von dem Hausdiener wieder in das Boot helfen und befahl: »Fahren Sie mich zum Schoppenstehl, ich muss im Kontorhaus nach dem Rechten sehen.«

Der Schoppenstehl mit seinen Kontorhäusern, ebenfalls in Hafennähe, stand genauso unter Wasser wie die angrenzenden Straßen. Aber der Kahnfahrer ruderte bis an die Eingangsstufen, und so konnten der alte Mann und der junge Hubert trockenen Fußes die Diele erreichen. Zum Glück war es hier nicht feucht, weil sich die Eingangshalle im Hochparterre und die Büros in den darüberliegenden Etagen befanden. Aber auch hier war niemand zur Arbeit erschienen. Na, ja, dachte Robert Iserbrook, vielleicht kann man es wirklich keinem Menschen zumuten, bei dem Sturm und dem Hochwasser zur Arbeit zu kommen. »Schau nach, ob in den Büros alles in Ordnung ist, und dann warte hier auf mich. Ich habe oben in meinem Kontor zu tun«, befahl er dem Hausdiener und stieg erschöpft die Stufen hinauf. Das Treppensteigen fiel ihm schwer. Er hatte wieder zugenommen, und die Beine waren müde geworden. Etwas atemlos ließ er sich in seinen Sessel fallen. Er hatte nicht vor zu arbeiten, er wollte nur nachdenken und in Ruhe überlegen, wie es nach diesem Chaos und den Verlusten in den Lagerhäusern weitergehen sollte.

Von seiner Frau konnte er keinen Rat erwarten, Silvana war an den Gewürzen nicht mehr interessiert. Für sie existierten nur noch die Düfte und die Aromen, die sie aus den Gewürzen entwickelt hatte. Und in diesen Duft gehüllt, verließ sie ihre Gemächer kaum noch. Ich habe in dieser Familie keine Unterstützung mehr, dachte Robert erzürnt. Die Söhne seines älteren, verstorbenen Bruders, die einmal die Firma zum großen Erfolg führen sollten, haben sich als Medikus und Advokat niedergelassen, und Theresa, ihre jüngste Schwester, die so interessiert am Gewürzgeschäft ist, hat längst ihr eigenes Geschäft in Lübeck, ohne daran zu denken, dass ich ein alter Mann bin und Hilfe brauche. Mit einundsiebzig habe ich weiß Gott ein Alter erreicht, in dem ich mich zurückziehen darf. Und was mache ich stattdessen? Ich kämpfe mich durch Hochwasser, durch Sturm und Gestank und bekomme wahrscheinlich bei alledem noch eine Lungenentzündung.

Robert stand auf und holte sich einen Cognac aus dem Schrank. Für was und für wen plage ich mich eigentlich, sinnierte er. Da ist nur noch Alexander, und der sitzt im goldenen Käfig, weil alle Angst haben, er könnte von den Angehörigen seiner Mutter immer noch nach Oman entführt werden. Aber muss man wirklich nach vierundzwanzig Jahren noch damit rechnen?

Er nahm einen Schluck und fühlte sich gleich etwas besser. Na schön, sie haben mit seinem Vater diese böse Erfahrung gemacht, aber der war damals ein Schuljunge, und letzten Endes ist er ja wiedergekommen. Da muss man diese Ängste doch nicht gleich auf seinen Sohn übertragen. Robert seufzte. Statt mich zu unterstützen, mit mir zu reisen, meine Mühsal mitzutragen und meine Verantwortung zu übernehmen, langweilt sich der Bursche im Palais, hadert mit seinem Vater, weil der ihn eingesperrt hält, und kommt auf die unmöglichsten Gedanken, um zu entwischen.

Robert grinste bei dem Gedanken, dass ihn ein Pferdeknecht neulich dabei erwischt hatte, wie er sich an einem Betttuch aus seinem Fenster abseilen wollte, nur um eine Nacht lang durch die Stadt zu streifen. Aber zum Glück war das Tuch zu kurz, er musste schließlich mühsam daran zurückklettern und das Gelächter des Knechts ertragen.

Courage hat der Bursche, überlegte Robert, aber den Mut sollte er für das Geschäft entwickeln und nicht für nächtliche Eskapaden. So eine Gewürzdynastie braucht richtige Männer, sonst haben Generationen von Iserbrooks umsonst gearbeitet.

Robert leerte ein zweites Glas und schüttelte traurig den Kopf. Seit einiger Zeit führte der Alkoholgenuss bei ihm zu Depressionen statt zu Entschlossenheit und Mut.

Verdammt, schimpfte er vor sich hin, ich muss mich aufraffen, ich muss wieder auf die Beine kommen, ich muss einfach wieder die Ärmel hochkrempeln und die Arbeit anpacken. Wer weiß, wie lange ich’s noch kann. Mühsam raffte er sich aus seinem Sessel hoch. Aber mit Alexander muss sich etwas ändern, und dafür werde ich jetzt sorgen. Silvana hat sich eine Gesellschafterin bestellt, um sich unterhalten zu lassen, ich als Ehemann genüge ihr anscheinend nicht mehr, aber ich werde dafür sorgen, dass meine Frau keine Gesellschafterin braucht, und dann wird die junge Dame Alex zur Verfügung stehen. Mal schauen, ob sie ihn nicht besänftigen kann. Er soll sich nicht nach Eskapaden sehnen, sondern nach Kontobüchern und nach Gewürzen. Lange Zeit habe ich den Burschen den Erziehern und Lehrern und Leibwächtern überlassen, viel zu lange, aber das wird sich ab heute ändern.

Vorsichtig stieg er die Treppe wieder hinab. Die Augen machten ihm Probleme und die Stufen sah er nur noch undeutlich, und nach dem Alkoholgenuss musste er besonders vorsichtig sein.

Gebrochene Knochen sind das Letzte, was ich mir leisten kann, dachte er betrübt und packte einen Berg von Kontobüchern auf Huberts Arme. »Die müssen mit ins Palais«, erklärte er dem verblüfften Hausdiener, »ab heute wird auch dort gearbeitet.«

Der Tag neigte sich dem Abend zu, und der müde Ruderer hatte Mühe, den Kahn gegen den Sturm, gegen die erneut steigende Flut und die hereinbrechende Dunkelheit bis zum Herrengraben zu rudern.

Nach einer knappen Stunde erreichten sie die Stadtvilla. Müde stieg Robert aus und befahl Hubert, die Geschäftsbücher in sein Büro zu bringen. Der Butler nahm ihm den Paletot ab, half ihm aus den nassen Stiefeln und versicherte ihm, dass frische Kleidung in seinem Schlafzimmer bereitliege.

»Bring mir heißen Tee mit Rum nach oben«, befahl er dem Butler, aber der schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Herr, aber die Küche steht noch unter Wasser, da kann man keinen Tee zubereiten.«

»Dann entfacht, verdammt noch mal, ein Feuer hier im Kamin. Und wenn kein trockenes Holz da ist, genügend Stuhlbeine werden wohl zu finden sein. In zehn Minuten steht der Tee für mich bereit.«

»Hier in der Halle sollen wir Tee kochen?«, fragte der erschrockene Butler. So verärgert hatte er seinen Herrn selten erlebt. Seit mehr als zwanzig Jahren bediente er seinen Chef, doch ungerecht behandelt hatte der ihn noch nie.

Aber Robert war bereits auf der Treppe zu den oberen Etagen, wo die Familie ihre Wohnräume hatte. Wie leer das Haus geworden ist, dachte er traurig. Silvanas drei Kinder sind längst ausgezogen und führen ihr eigenes Leben. Nur meine Frau, ihr geliebter Enkel Alexander und ich bewohnen dieses riesige Haus. Und das Personal natürlich. Aber wenn wir jetzt Verluste erleiden, wird sich einiges ändern müssen. Ich werde Silvana bitten, gewisse Einschränkungen zu organisieren. Ganz egal, ob ihr das zusagt oder nicht, sie wird sich damit abfinden müssen. Drei Personen und ein mehrgeschossiges Wohnhaus mit einem Dutzend Angestellter, das ist pure Verschwendung.

Er ging in sein Bad und wollte heißes Wasser einlaufen lassen, aber heraus kam nur eine kalte, stinkende Brühe, und er drehte die Hähne schnell wieder zu. Verteufelt, selbst hier hatte die Überflutung nicht haltgemacht. Endlich waren Wasserleitungen und Abflüsse in die Häuser der wichtigsten Hamburger Straßen eingebaut worden, und nun dieses Dilemma. Missgelaunt zog er sich um, trank den Tee, den Ludwig tatsächlich pünktlich serviert hatte, und ging hinüber in die Gemächer seiner Frau. Nach einem artigen Handkuss setzte er sich ihr gegenüber in einen Sessel. Er war immer wieder erschrocken, wie sehr sich seine attraktive, energische und weltgewandte Silvana in den letzten Jahren verändert hatte. Aus der schlanken, eleganten Dame ist eine müde, beleibte, desinteressierte Matrone geworden, dachte er. In ihrem schwarzen Kleid sieht sie blass und erschöpft aus, und ihre Hände sind die einer alten Frau. Das sehe ich natürlich, auch wenn sie bei jeder Gelegenheit versucht, sie in Handschuhen zu verbergen. Fünfundsiebzig ist Silvana jetzt, ja, das Alter hat kein Erbarmen mit ihr, und er erinnerte sich gleichzeitig an die lebenslustige, resolute Frau, die er nach dem Tod ihres Mannes kennen- und lieben gelernt hatte.

»Wie geht es dir, Silvana?«, versuchte er ein Gespräch zu beginnen.

»Danke, du siehst es ja.«

»Du siehst müde aus.«

»Das Wetter erdrückt mich. Ich sehne mich nach meiner Heimat und nach der Sonne Venedigs.«

»Liebling, auch in Venedig ist jetzt Winter und mit Sicherheit auch Hochwasser.«

»Aber die Menschen dort haben die Sonne in ihren Herzen, hier riecht alles nach Trauer und Vergänglichkeit.«

»Du irrst dich, du gehst zu wenig aus dem Haus.«

»Und wohin bitte soll ich gehen? In Venedig feiern die Menschen jetzt Carnevale, und was feiert man hier?«

»Wir könnten ein Theater besuchen oder ein Konzert.«

»Ich mag nicht so lange unter fremden Menschen sitzen.«

»Wir könnten Lukas besuchen oder Markus.«

»Meine Söhne haben es vorgezogen, ihr eigenes Leben unabhängig von mir zu leben, warum sollte ich sie stören?«

»Du störst sie nicht, und das weißt du ganz genau.«

»Liebster Robert, höre auf, mich zu bedrängen. Ich fühle mich hier in meinem Haus, auch wenn es sehr still geworden ist, wohl, und ich gedenke nicht, das zu ändern.«

»Wie du meinst«, sagte Robert und fuhr mürrisch fort, »aber denke daran, es ist unser gemeinsames Haus, und im Übrigen, und deshalb bin ich hier, ist es viel zu groß geworden für uns drei.« Verärgert sah Silvana ihren Mann an. »Was soll das heißen, zu groß für uns drei? Wir müssen repräsentieren, wie müssen einen gewissen Lebensstil pflegen, wenn Besucher kommen. Und wir müssen das Haus für meinen geliebten Enkel bewahren.«

»Wir müssen uns einschränken, liebe Silvana.«

»Wie stellst du dir das vor? Ich weiß, du bist immer für Sparsamkeit, und manchmal hast du auch recht gehabt, aber dieses Haus verkörpert unseren Wohlstand, es zeugt von Erfolg und Unabhängigkeit. Mein Enkel wird es einmal übernehmen und damit nicht nur den guten Ruf unseres Gewürzimperiums, sondern auch die jahrhundertealte Tradition der Familie Iserbrook. Dieses Haus wird nicht verkauft.«

»Aber Liebling, was nützt Alexander dieser große Backsteinkasten, wenn er keinen einzigen Pfeffersack im Lager hat?«

»Dazu wird es nie kommen. Wir haben so manchen Rückschlag erlitten, aber wir haben ihn immer überwunden. Und wer redet jetzt überhaupt von Rückschlag oder Verlusten? Wir haben erst gestern ein hervorragendes Geschäftsjahr abgeschlossen.«

»Das Hochwasser fügt uns großen Schaden zu, in den Lagerhäusern werden die Gewürze feucht.«

»Unsere Lagerhäuser haben bis zu sechs Etagen, und du kannst mir nicht erzählen, dass auf allen Böden Hochwasser steht.« »Nein, natürlich nicht. Aber vieles leidet durch die Feuchtigkeit.«

»Das ist in jedem Jahr so. Das war in Venedig so, und das ist in Hamburg so. Das geht vorbei. Also schlag dir Einschränkungen aus dem Kopf, die wird es in dieser Familie, solange ich lebe, nicht geben.«

»Silvana, ich bitte dich, denke doch nur einmal an die vielen leer stehenden Zimmer hier im Haus. Sie müssen beheizt und belüftet und gesäubert werden. Ich möchte das Haus auch behalten, aber könnten wir nicht die obere Etage schließen und uns auf das erste Stockwerk beschränken?«

»Und das Personal? Wir brauchen die Dachkammern, und wie sollen wir die erreichen, wenn die Zwischenetage geschlossen wird?«

»Und wozu brauchen wir so viel Personal? Braucht die Köchin zwei Küchenmädchen, um drei erwachsene Personen zu beköstigen? Wozu brauchen wir eine Haushälterin und eine Mamsell, um drei Hausmädchen zu beaufsichtigen?«

»Aber deinen Butler wirst du behalten wollen!« »Selbstverständlich, genauso, wie du deine Zofe behalten wirst.« »Und wo willst du dann sparen?«

»Wir behalten die Köchin und die Mamsell, ein Mädchen zum Reinigen der Räume, den Butler, die Zofe, den Hausdiener und Benno, den Leibwächter von Alexander. Alle anderen werden gemietet, wenn einmal Bedarf für mehr Personal ist, und ein Lehrer für Alex kann täglich herkommen, der braucht nicht hier zu wohnen.«

»Und die Erzieherin? Und meine neue Gesellschafterin, die heute bereits eintreffen sollte, was wird mit denen? Und was passiert, wenn wir Gäste bewirten müssen, Feste veranstalten?« »Ach, mein Liebling, wann haben wir zuletzt Feste gefeiert? Wann Gäste bewirtet? Die Zeiten der großen Empfänge sind vorbei für uns, die müssen wir jetzt deinen Kindern überlassen.« »Du machst mich sehr traurig.«

»Aber du musst den Tatsachen ins Gesicht schauen, meine liebe Silvana. Unsere Zeiten sind vorbei.«

»Ich kann das nicht glauben, Robert.«

»Du willst das nicht glauben, meine Liebe. Aber wir gehören nicht mehr zu den exquisiten Gastgebern dieser Stadt, die wir einmal waren, wir sind alt geworden und wir müssen uns damit abfinden.«

»Das klingt so endgültig, ich will das nicht hören.«

»Ich weiß.« Robert seufzte: »Ich möchte es auch nicht hören, aber wir müssen mit dieser Wahrheit leben, und wir sollten das Beste daraus machen.«

»Und was ist das Beste?«

»Wir schränken uns ein, wir genießen einen friedlichen, ruhigen Lebensabend in dem bescheidenen Wohlstand, der uns ausreichen wird. Und dazu gehören nicht leere Zimmer und unnützes Hauspersonal, das ist nur Ballast, sondern unsere Gemeinsamkeit, unser gegenseitiges Vertrauen, die kleinen Freuden, die das Leben so reich machen können.«

»Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich möchte auf keinen Fall auf diese Gesellschafterin verzichten, sie ist jung, sie ist gebildet, ich hoffe, sie frischt mein Leben auf, berät mich und hilft mir, wenn ich mutlos werde.«

»Ich möchte sie im Hause haben, aber sie soll sich auch um Alexander kümmern.«

»Um Alexander? Wie kommst du denn auf die Idee? Mein Enkel ist jung, gesund, tatkräftig und fröhlich, der braucht doch keine Gesellschafterin an seiner Seite.«

»Der Junge braucht eine, sagen wir einmal, er braucht eine Freundin. Er ist ein Mann geworden, und wir behandeln ihn immer noch wie einen kleinen Jungen. Er will raus hier, er will unter Menschen, und irgendwann bricht er wirklich aus. Wir müssen für sein Wohl sorgen, und dazu gehört nun auch der Umgang mit einer Frau, sonst verlieren wir ihn.«

»Der Umgang mit einer Frau, aber er hat doch mich, ich verstehe mich glänzend mit ihm.«

»Willst du mich nicht verstehen oder kannst du es nicht? Alex braucht eine Frau.«

»Oh Gott, nein, er ist doch noch so unerfahren, so jung.« »Eben, deshalb. Er muss ganz bestimmte Erfahrungen machen, um ein Mann zu werden.«

»Aber wir können doch nicht einfach eine Frau in seine Arme treiben.«

»Nein, so ein Verhältnis muss sich langsam entwickeln. Es soll ja auch nicht von Dauer sein, aber Erfahrungen muss er jetzt sammeln, nicht erst, wenn er kein Interesse mehr an dem anderen Geschlecht hat.«

»Du meine Güte, woran du so alles denkst«, meinte Silvana fast vorwurfsvoll.

»Wir haben doch auch unsere Erfahrungen gebraucht und gesammelt, so ist nun mal der Lauf des Lebens. Alexander wird bald vierundzwanzig Jahre alt, höchste Zeit, dass er lernt, wozu ein Mann fähig ist, wo seine Stärken liegen – und seine Schwächen.«

Kapitel 3

Mit dem ersten Licht des neuen Tages kam Knut Brauer in die St.-Petri-Kirche. Und er kam zu Fuß. »Frollein Rebekka, ick will Se nu zu ihre Herrschaften bringen«, begrüßte er die junge Frau, die sich mit schmerzenden Knochen von der harten Kirchenbank erhob.

»Danke, Herr Knut, oh Gott, mir tut alles weh. Wie ist denn heute das Wetter?« Rebekka reckte sich und dehnte ihren Körper, um ihre Müdigkeit zu vertreiben.

»Den Rest vom Sturm ham wa noch, aber ’s Wasser is zurück, wo ’s hingehört. Aber nu sind die Straßen mächtig dreckig, und ick werd Se ’n paar Mal tragen müssen, denn mit diese Schuhchen kommen Se nich weit.« Grinsend besah er sich die geschnürten Stiefelletten, »aber ick mach das schon gern. Sie sin ja man bloß ’n Feder jewicht.« Er zog ein Päckchen aus der Manteltasche. »Da, Se ham sicher Hunger, is ’n Leberwurstbrot, ick hab ’n Fleischer bei die Hand, der gibt mir oft die Reste vom Tag, schmeckt gut, seine Wurst.«

Rebekka war wirklich sehr hungrig. Sie hatte am Tag vorher morgens während der Bahnfahrt eine Scheibe Brot gegessen und dann nur noch abends einen Apfel und ein Stück von dem Brot, das der Bürgerwehrsoldat in die Kirche gebracht hatte. Sie bedankte sich artig bei Knut, packte das Brot aus, brach es in zwei Teile und gab einen davon ihrer neuen Freundin Luise, die amüsiert den Mann und die junge Frau beobachtete. »Bitte, Luise, Sie haben auch noch einen weiten Weg vor sich, und wer weiß, wie Sie Ihr Haus antreffen. Der Herr Knut hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich das mit Ihnen teile, was er mir mitgebracht hat.«

»Nee, hatta nich. Lassen Se sich das Brot man schmecken«, nickte er den beiden Frauen zu und beobachtete, wie die anderen Kirchengäste langsam das Gotteshaus verließen; zögernd die einen, weil sie nicht wussten, was sie daheim vorfinden würden, fröhlich ein paar andere, weil sie endlich das kalte Gebäude verlassen konnten und gespannt darauf waren, was der Sturm alles verwüstet hatte. Alle aber waren müde, durchgefroren und hungrig.

Dann drängte auch Knut Brauer zum Aufbruch. »Ick will ja nich drängeln, aber ick muss um acht bei die Bürgerwehr sein, da wird’s Zeit für uns, Frollein.«

Rebekka nickte: »Ja, natürlich. Auf Wiedersehen, Luise, wir werden uns bestimmt einmal treffen, Sie wissen ja, wo ich bin. Ich würde mich wirklich freuen.«

»Na, da bin ich nicht so sicher«, erwiderte Luise. »Das sind komische Leute, zu denen Sie gehen, Rebekka, aber wenn Sie mal Hilfe brauchen, finden sie mich hinterm neuen Bahnhof am Rautenplatz, da kennen mich die Leute und zeigen Ihnen meine Kammer.«

»Danke, Luise, auch für den heißen Tee gestern, der hat mich wieder lebendig gemacht.«

Knut Brauer öffnete die Kirchentür. Noch immer drückte der Wind dagegen, aber für den großen Mann war es nicht schwer, sie aufzustemmen. »Geben Se mir man Ihre Hand zum Festhalten, sonst wehen Se mir noch davon«, erklärte er lachend, nahm gleich ihren ganzen Arm und führte Rebekka den kleinen Berg hinunter zur Knochenhauerstraße, in der die Schlachter ihre Geschäfte hatten und die nun schlammbedeckt vor ihnen lag.

»So, und jetzt nehm ick Se huckepack.« Er drehte ihr den Rücken zu, bückte sich und breitete die Arme aus. »So, nu zögern Se man nich, hopp und rauf.«

Rebekka nahm einen kleinen Anlauf, landete auf dem breiten Rücken und legte ihm die Arme um den Hals. Knut packte sie fest mit seinen Händen, was Rebekka erst etwas unangenehm fand. Dann aber begannen sie mit ihrer Wanderung zum Herrengraben.

Überall waren Leute unterwegs und wateten durch Schlamm und angespülten Unrat. Manche zogen Handkarren mit ihren letzten Habseligkeiten hinter sich her, andere hatten die Arme voll nasser Kleidung, die sie noch im letzten Augenblick ergreifen konnten, bevor das Wasser ihre Stuben durchflutete. Ein paar Mal sahen sie Frauen mit Kinderwagen, die kaum vorankamen, wenn der Schlamm zu dick war, und einmal trafen sie auf einen Mann mit einem Karren voller Kaninchen in Kisten, die er anscheinend im letzten Moment vor dem Ertrinken retten konnte. Überall schaufelten Männer den zähen Schlamm von den Bürgersteigen, Frauen schoben mit Besen Wasser aus den Hauseingängen, und in den geöffneten Fenstern lagen nasse Federbetten und Läufer. Obwohl es an diesem eisigen Januarmorgen bitterkalt war, liefen viele Menschen barfuß herum, um ihre Schuhe zu schonen. Rebekka, die sich aufmerksam umschaute, stellte bald fest, dass Knut Brauer sie durch sehr arme Stadtgegenden trug. Enge Gassen, dicht an dicht gebaute Fachwerkhäuser, sehr einfache Leute und herumstreunende Hunde gaben ihr einen ersten Eindruck von Hamburg.

Wenn ein Stück Straße begehbar war, setzte Knut seine lebende Last ab, und die beiden liefen nebeneinander her. »Ick muss ’n paar Umwege machen, sonst komm’n wir noch nich durch, aber die Gegend wird bald besser, dann stinkt’s auch nich mehr so.« Am Rödingsmarkt musste Knut Rebekka wieder tragen und auch da, wo einst die Herren des Rates ihre Gärten hatten. Als sie das Schaarthor hinter sich ließen und über die Schaarsteinwegsbrücke gingen, erklärte Knut: »Jetzt wird’s besser mit die Gegend. Da hinten sehn Se die Elbe, dick und fett und gelb und immer noch viel zu voll, und das hier unten is der Herrengraben, auch der is noch mächtig angeschwollen. Da wird’s Ärger bei die feinen alten Herren gegeben haben, die hier wohnen und die Fischereirechte besitzen. Und wo müssen Se nu genau hin?« Rebekka holte den Zettel mit der Skizze und der Anschrift aus ihrer Tasche und zeigte sie dem Mann. »Ein Stückchen nach rechts müssen wir gehen, dann stehen wir vor dem Palais.«

»Dann komm’n Se man wieder huckepack, sonst sind die Schuhchen verdorben. Das Stück schaff ick auch noch.« Und mit einem kleinen Sprung nahm Rebekka wieder auf dem breiten Männerrücken Platz und ließ sich dankbar bis vor die Haustür tragen. »Na, hier war’s Wasser man auch drin in die Räume«, stellte Knut sachlich fest und entließ seine Fracht auf die oberste Stufe des Eingangs. Bevor sie den Türklopfer bediente, reichte Rebekka ihrem Lastenträger die Hand und bedankte sich. »Ohne Sie, Herr Knut, hätte ich das nie geschafft. Ich würde Sie ja gern bitten, hereinzukommen, aber ich kenne die Herrschaften nicht und möchte nicht sofort aufdringlich erscheinen.«

»Is schon in Ordnung, ick muss ja auch weiter. Ick warte nur noch, bis Se drin sind, dann bin ick beruhigt.«

Rebekka betätigte den Türklopfer, der in Form eines kleinen schmiedeeisernen Löwenkopfes an einem der beiden Türflügel befestigt war. Kurze Zeit später wurde in der Tür ein kleines, vergittertes Fensterchen geöffnet. Eine alte Männerstimme fragte: »Ja, bitte, was wollen Sie?«

»Guten Tag, mein Herr, ich bin Rebekka Jenfeld, die neue Gesellschafterin von Frau Iserbrook. Mich hat das Unwetter aufgehalten, sonst wäre ich gestern pünktlich eingetroffen.«

»Und wer ist der Mann?«

»Das ist Herr Brauer von der Bürgerwehr, er hat mich hergebracht.«

»Zu Fuß?«

»Ja. Als ich gestern an dem neuen Bahnhof eintraf, gab es wegen des Hochwassers keine Pferdedroschken mehr zu mieten. Da habe ich versucht, zu Fuß zu Ihnen zu gelangen, aber der Sturm war zu stark. Ich musste in der St.-Petri-Kirche übernachten. Und heute hat mich Herr Brauer freundlicherweise hierher gebracht.«

»Einen Augenblick.«

Das Fensterchen wurde geschlossen, aber nach einer Weile wurde die Haustür geöffnet. Neben dem alten Butler stand ein junger Hausdiener, als müsse er helfen, den Eingang zu bewachen. Der alte Mann reichte dem Bürgerwehrsoldaten zwei Silbermünzen. »Die Herrschaften danken für Ihre Hilfe. Guten Tag.« Damit entließ er Knut Brauer, Rebekka durfte eintreten, und der Hausdiener verschloss die Tür wieder, legte oben und unten einen Riegel vor, und Rebekka dachte an die Worte von Luise, die das Haus als Festung bezeichnet hatte. Etwas unsicher folgte sie dann dem Mann in die obere Etage. Während sie hinaufgingen, fragte er: »Haben Sie kein Gepäck?«

»Ich musste es auf dem Bahnhof in Verwahrung geben, zu Fuß und bei dem Sturm konnte ich den Koffer nicht mitnehmen.« »Ist gut, er wird später abgeholt. Ich bin Ludwig, der Butler. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, wenden Sie sich bitte an Fräulein Dana, sie ist hier die Mamsell.« Er öffnete eine kleine Tür. »Hier ist ein Raum zum Waschen und Kämmen. Fließendes Wasser haben wir im Augenblick nicht, die Siele müssen erst gereinigt werden, das kann ein paar Tage dauern. Wenn Sie sich frisch gemacht haben, läuten Sie hier mit dieser Klingelschnur. Die Mamsell kommt dann und holt Sie ab. Die gnädige Frau wird Sie zu sehen wünschen.« Damit ließ er Rebekka allein zurück und schloss die Tür.