9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

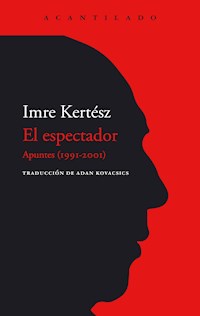

Wohl bei keinem anderen Schriftsteller bilden Werk und Tagebuch ein so enges Geflecht wie bei Imre Kertész. Die von ihm veröffentlichten Extrakte aus seinen Diarien sind, im Wortsinn, existentielle Literatur. Den Anfang machte nach der Wende sein berühmtes «Galeerentagebuch», die erschütternde Dokumentation seiner 30-jährigen Isolation und geistigen Geheimexistenz im sozialistischen Ungarn zwischen 1961 und 1991. Unter dem Titel «Letzte Einkehr» folgten 2013 Aufzeichnungen aus dem Jahrzehnt 2001 bis 2009, in dem er sich von Ungarn abwandte und Berlin zu seiner Wahlheimat machte. «Der Betrachter» mit Notaten aus den Jahren 1991 bis 2001 schließt die Lücke zwischen beiden Tagebüchern. Es sind die Jahre nach der europäischen Wende, Aufbruchsjahre, in denen Kertész eine späte, unverhoffte Anerkennung seines Schaffens erfährt, zunächst in Ungarn, vor allem jedoch in Deutschland, Westeuropa und schließlich, im Nobelpreis gipfelnd, weltweit. Zugleich sind es die Jahre, da er sich mit dem in Ungarn neu aufkeimenden Nationalismus und Antisemitismus konfrontiert sieht. Reflexionen über den Epochenwechsel, das Judentum, die «Fatalität Ungarn» und die ihm mit wachsendem Ruhm zufallende, ungeliebte Rolle einer «öffentlichen Existenz» durchziehen die Aufzeichnungen wie Motivstränge. Sehr berührende Passagen sind dem Abschied von der langjährigen Lebensgefährtin Albina gewidmet, die 1995 an Krebs starb. Mit «Der Betrachter» rundet sich die Reihe von Kertész' Tagebuchveröffentlichungen zu einer fünfzig Lebensjahre umspannenden Trilogie – einer monumentalen Entwicklungsgeschichte seines Denkens und Schreibens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 307

Ähnliche

Imre Kertész

Der Betrachter

Aufzeichnungen 1991–2001

Aus dem Ungarischen von Heike Flemming und Lacy Kornitzer

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Imre Kertész, der für seinen «Roman eines Schicksallosen» den Literaturnobelpreis erhielt, hat bis kurz vor seinem Tod im März 2016 an seinem letzten Buch gearbeitet, dem Schlußstein im autofiktionalen Universum dieses «Giganten der Literatur des 20. Jahrhunderts» (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Wohl bei keinem anderen Schriftsteller bilden Werk und Tagebuch ein so enges Geflecht wie bei Imre Kertész. Die von ihm veröffentlichten Extrakte aus seinen Diarien sind, im Wortsinn, existentielle Literatur. Den Anfang machte nach der Wende sein berühmtes «Galeerentagebuch», die erschütternde Dokumentation seiner 30jährigen Isolation und geistigen Geheimexistenz im sozialistischen Ungarn zwischen 1961 und 1991. Unter dem Titel «Letzte Einkehr» folgten 2013 Aufzeichnungen aus dem Jahrzehnt 2001 bis 2009, in dem er sich von Ungarn abwandte und Berlin zu seiner Wahlheimat machte.

«Der Betrachter» mit Notaten aus den Jahren 1991 bis 2001 schließt nun die Lücke zwischen beiden Tagebüchern. Es sind die Jahre nach der europäischen Wende, Aufbruchsjahre, in denen Kertész eine späte, unverhoffte Anerkennung seines Schaffens erfährt, zunächst in Ungarn, vor allem jedoch in Deutschland, Westeuropa und schließlich, im Nobelpreis gipfelnd, weltweit. Zugleich sind es die Jahre, da er sich mit dem in Ungarn neu aufkeimenden Nationalismus und Antisemitismus konfrontiert sieht. Reflexionen über den Epochenwechsel, das Judentum, die «Fatalität Ungarn» und die ihm mit wachsendem Ruhm zufallende, ungeliebte Rolle einer «öffentlichen Existenz» durchziehen die Aufzeichnungen wie Motivstränge. Sehr berührende Passagen sind dem Abschied von der langjährigen Lebensgefährtin Albina gewidmet, die 1995 an Krebs starb.

Mit «Der Betrachter» rundet sich die Reihe von Kertész’ Tagebuchveröffentlichungen zu einer fünfzig Lebensjahre umspannenden Trilogie – einer monumentalen Entwicklungsgeschichte seines Denkens und Schreibens. «Seine Bücher wollen wir aufbewahren für alle Zeit. Sie sind, wie weniges, was nach 1945 geschrieben wurde, ein Vermächtnis des grauenvollen 20. Jahrhunderts. Und sie sollen uns mahnen, nicht zu vergessen, wozu der Mensch in seinen schlimmsten Momenten fähig ist.» (Tilman Krause, Die Welt)

Über Imre Kertész

Imre Kertész, 1929 in Budapest geboren, wurde 1944 als 14jähriger nach Auschwitz und Buchenwald deportiert. In seinem «Roman eines Schicksallosen» hat er diese Erfahrung auf außergewöhnliche Weise verarbeitet. Das Buch erschien zuerst 1975 in Ungarn, wo er während der sozialistischen Ära jedoch Außenseiter blieb und vor allem von Übersetzungen lebte (u.a. Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Joseph Roth, Wittgenstein, Canetti). Erst nach der europäischen Wende gelangte er zu weltweitem Ruhm, 2002 erhielt er den Literaturnobelpreis. Seitdem lebte Imre Kertész überwiegend in Berlin und kehrte erst 2012, schwer erkrankt, nach Budapest zurück, wo er im März 2016 starb.

2. Oktober 1991 Chronik als Selbstprüfung. Alles niederschreiben, so wie es kommt. Galeerentagebuch beendet und abgegeben. Dreißig Jahre meines Lebens, eingewickelt in Wachspapier. Das Berühmtwerden. Lächerlich. Vorgestern im Fernsehen. Gestern gegen Abend Rundfunkaufnahme. Überall, bei jeder Gelegenheit und zu jedem sage ich das gleiche.

Die unglaubliche Konzentration, die für manche Passagen von Beethovens Sonaten charakteristisch ist – mein einstiges Gedächtnis, das Gedächtnis als Moral; die vielen Kontakte ramponieren meine Moral. Zerstreut, wie ich bin, vergesse ich Namen, vernachlässige Menschen (gebe ihnen nichts von mir selbst, kein Leben ab). Ich werde zum Betrieb.

Brittens Tod in Venedig im deutschen Fernsehen. Der Tenor in der Hauptrolle – perfekt, romantisch, todeserfüllt, schmerzvoll einsam, modern. Am Abend in die Novelle hineingelesen. Unerhört spannend. Lektüre der Betrachtungen eines Unpolitischen – neue Thomas-Mann-Inspirationen? Die Vorrede ein Nietzsche-Plagiat, nach dem Muster der großen 1986er Vorreden … fast schon komisch. Mein Vortrag über die Kultur des Massenmords ist fertig – eine unter größtem Zeitdruck durchgezogene Fron, im nachhinein entdecke ich jedoch Spuren sensationeller Elemente darin.

Im Gespräch erwähnte ich A. gegenüber, daß X. manisch-depressiv sei. Sie sagte, das sei sie auch gewesen, jahrzehntelang. «Ich habe es überwunden», sagte sie, «weil ich mich mit meinem Schicksal abgefunden habe.» Dieses Schicksal bin ich, dachte ich. Habe ich mich je getraut, mir ihr Leben vorzustellen? Dazu bin ich zu feige. In gewissem Sinn ginge es über meine Kräfte: Ich bräche entweder zusammen, oder ich müßte zum Zyniker werden. Ich bin von meiner Schuld nicht zu erlösen. Wenn wir lange genug leben, werden wir irgendwann ungeeignet für die Erlösung; wenn wir auch über dieses Alter hinaus sind, finden wir sie plötzlich doch – oder sie findet uns. Ich sehne mich schmerzhaft nach einem narrativen Abenteuer; ich bin voller Schmerz – voller Leben.

Die Unterschiedlichkeit der Dimensionen. Wenn eine Frau, mit der du ein leichtes – leichtfertiges – Verhältnis hast, zum Beispiel leichthin – und leichtfertig – sagt, du solltest ein bißchen eifersüchtig ihretwegen sein: wie erklärst du ihr, daß du es ein Leben lang darauf angelegt hast, bestimmte Begriffe für dich zu klären, auf eine bestimmte Weise zu leben und dich von bestimmten Gefühlen völlig frei zu machen – vor allem zum Beispiel der Eifersucht …

Der unablässige, gewissensbißartige Drang zur Evidenzhaltung – ohne zu wissen, was ich in Evidenz halten müßte. Zuallererst: mich selbst als Dokumentationsmaterial, als Objekt. – Eine sogenannte «Konferenz»: «Jüdisch-ungarisches Zusammenleben». Ein bedrückender Vormittag, an dem ich meine für diesen Anlaß verfaßte siebenseitige Abhandlung vortragen mußte. Die These, daß Auschwitz nur mittels der ästhetischen Vorstellungskraft zu fassen sei, löste beim Publikum keinerlei Unruhe oder Verwunderung aus. Dazu, daß Auschwitz für den europäischen Geist comme il faut ein Trauma sei und daß durch den Antisemitismus der Mythos Europa in Frage gestellt werde, gab es den schnellen Kommentar, das sei optimistisch von mir, denn es gebe in Europa ja auch den Antisemitismus. Um die Dimensionen noch weiter zu veranschaulichen: Bezogen auf meinen Satz, nach Auschwitz könne man nur noch Gedichte über Auschwitz schreiben (Adorno-Paraphrase), bemerkte M.K. (eine Dame), ich würde es wohl doch noch gestatten, auch über die Liebe Gedichte schreiben zu können; ferner, daß sie am Morgen, bevor sie zu dieser Konferenz aufgebrochen sei, zu Hause Mozart gehört habe. So. Die Allerweltsdummheit, die mich wie ein erstickendes Federbett umgibt, wie so ein großes, blaukariertes Federbett, mit dem sich in meiner Kindheit die Dienstmädchen auf ihren Eisenbetten in der Küche zudeckten, umgibt sie mich, drückt mir aufs Gesicht, auf die Augen, den Mund, erstickt mich. Der Gedanke an kreative Tätigkeit ist wie Luft schnappen; schreiben, als schwimme man nach dem Schiffbruch der Küste zu. (Wahrscheinlich erreicht man sie nicht, aber man schwimmt.)

Gestern mit K.; seine Freundlichkeit, Verletzlichkeit, das Jungenhafte an ihm; wir aßen zusammen zu Mittag, es war wie ein ganz alter, auf den sedimentären Grund der Erinnerungen gesunkener Nachmittag aus der Jugendzeit. Spaziergang am kalten Donaukai, die nahende Dämmerung übergoß die protzigen Paläste auf der Pester Seite mit der herben Farbe unreifer Äpfel. Seine Vision von mir, daß ich berühmt werden, in eine «andere soziographische Sphäre» hinübertreten und «fünfmal soviel wie heute verdienen» werde … usw. Ihm sind die Äußerlichkeiten, die mit dem Schriftstellerbetrieb, «der erfolgreichen Schriftstellerei» verbunden sind, sehr wichtig (was mich in keiner Weise berührt). Für ihn stellt sich das als Problem dar, mit mir als Vorwand sinniert er über seine eigenen Möglichkeiten. K. ist eigentlich, und das verliere ich keinen Augenblick aus dem Blick, ein Geschenk. Diese Freundschaft, deren attraktivste Aspekte sind: zwanzig Jahre Altersunterschied, die Präsenz von Talent, die sentimentale Sphäre der ständigen Erinnerung an mich selbst; eine Art von Boheme, wie ich sie immer gemocht habe, aber ohne die störenden Schatten, ohne die Schwere der Existenz, der Probleme, sozusagen ein Kostehappen von einem virtuellen Künstlerleben. – Unbezweifelbar aber ist, daß Veränderungen in mir vor sich gehen; diese Veränderungen zulassen und ihre Erscheinungsformen zutage fördern, selbst wenn man daraus auf das bevorstehende Alter und die damit einhergehende Geschwätzigkeit schließen muß.

Ich habe schon immer dazu geneigt, und tue es auch heute noch, in mir selbst einen Jedermann[*] zu sehen, der hinsichtlich bestimmter Dinge keine Anstrengung scheut, vor allem hinsichtlich der Wahrheit: Nicht mehr als soviel bin ich geneigt von mir zu glauben, und das nicht nur, um meine Bescheidenheit nicht zu verlieren. Mein beruflicher Hochmut ist eine ganz andere Sache – doch das dominierende Gefühl ist Überraschung, wenn ich als der gesehen werde, der ich – wahrscheinlich – bin; wenn auch nicht in meinen eigenen Augen. – Als Lebensabenteuer aber ist das mehr als genug, ich habe mich nie, auch nicht eine einzige Sekunde gelangweilt; und solange mein Verstand intakt bleibt, wird es weiter so sein.

Das geistige Gewand, in das ich mich vermummt habe, ist nur das Produkt meiner beispiellosen Fähigkeit (und Fertigkeit) zur Nachahmung. Das ist wahr. Hinzuzufügen ist erstens: daß anderen noch nicht einmal dieses Nachahmungstalent gegeben ist und vor allem nicht die Sicherheit der Wahl, wen und was man nachahmen sollte, und zweitens: daß es aber auch primäre Originalität gibt, allerdings nicht für mich, für mich besteht die wahre Originalität nicht in der Formschöpfung – höchstens in der Originalität des Tons, des Lachens.

Mit der Englischen Flagge habe ich die Leute zutiefst gekränkt: eben wegen ihrer Stummheit, die ich für die fünfunddreißig Jahre zwischen 1956 und der Gegenwart beanstande; für sie bedeuten diese fünfunddreißig Jahre ihr Leben; geschichtlich und nationalpsychologisch gesehen sind diese fünfunddreißig Jahre aber tatsächlich Jahre der Stille, der Besetzung, der Abdrosselung, der Antikreativität – Jahre der Ohnmacht einer Nation, nachdem sie halb totgeprügelt worden war. Einmal wird jemand das noch erkennen – ich schreibe, als wäre es mir (im Grunde genommen) nicht gleichgültig.

Von der Veranstaltung der österreichischen Botschaft kommend, plötzliches Innehalten beim Hinaustreten aus dem Restaurant Gundel angesichts des frisch renovierten Cafés gegenüber. Sezessionsarchitektur, eine kleine Brücke, Lampen, eine Terrasse, weiße Stühle, alter Frieden – und Schwindel ergriff mich, eine todestränenartige Nostalgie. Zweifellos wird das Leben hier von neuem beginnen, da, wo das meine 1948 aufgehört hat. Ich blickte wie ein Bettler vor dem Palasteingang um mich her. Alles war mir genommen worden – einerseits durch die natürlich und unaufhaltsam ratternde Höllenmaschine: die Zeit, doch andererseits durch die Fatalität des Genius loci, womit es sich schwer, viel schwerer abfinden läßt. Man kann die Freiheit nicht an demselben Ort erleben, wo man die Gefangenschaft erlebt hat. Man sollte fortgehen, weit fort. Ich werde es nicht tun. Dann müßte ich wohl neu geboren werden, mich mausern – aber zu wem, zu was?

Rechtzeitig sterben – aber bis zum Äußersten leben: das ist das Gebet.

Sei deiner selbst würdig.

Gegenwärtig macht das Land die allgemeine Erfahrung, von der Zukunft ausgeschlossen zu sein. Wem gehört die Zukunft? Es gibt nur wenige, die sich sicher sind, daß sie ihnen gehört. Schon spürt man Nostalgie nach einer unbestimmten Vergangenheit, wobei die Menschen, gleichsam aus einem dunklen Wald tretend, in dem sie aber bereits ihr zeitweiliges Zuhause gefunden und gelernt hatten, mit der Angst zu leben, sich von Wurzeln und Beeren zu nähren: dieses düstere, aber vertraute Abenteuer hinter sich wissend, plötzlich auf eine weite Lichtung gelangen, und nicht nur, daß sie den Weg nicht kennen, etwas raunt ihnen auch zu, daß dort hinten im Dickicht auch die Zeit über sie hinweggegangen ist: Es scheint eine andere Sonne, es weht ein anderer Wind, sie betreten eine unbekannte Welt. Entweder kommen sie über dieses psychologische Hindernis stolpernd hinweg, oder sie kehren ins Dunkle, ins Dickicht zurück. Ich sehe das Budapest meiner Kindheit wiederkehren. Bei all dem Grauen beginnt die Stadt spannender zu werden. Und mich umschleicht das Gefühl des Zuspätkommens, der Trauer ob der vergeudeten Zeit.

Die unsichere Linie der Chronik, die Zeitebene. «Wann erleben wir die Gegenwart?» Auch die Wichtigkeit der Geschehnisse ist reiner Schein; das, was wichtig ist – was also zum spezifischen Baumaterial gehört, aus dem sich unsere Seele aufbaut –, stellt sich meistens erst später, oft Jahrzehnte später heraus. – Kürzlich ein Abendessen mit Deutschen. Der deutsche Geschäftsmann, ein dynamischer Manager, der in wenigen Augenblicken weltumspannende Wirtschaftsbeziehungen herstellt, erscheint geradezu wie gelähmt, wenn die Rede auf die Kultur seiner Heimat kommt. Thomas Mann kennt er nicht. Nietzsche kennt er nicht. Selbst die bekannteren deutschen Gegenwartsautoren kennt er nicht. Er hält den soziologisch-ökonomischen Überblick für wichtig – die Philosophie läßt er gern links liegen. Ach, wo sind die alten Patrizier, das Großbürgertum, das seine Beziehungen zum Geist pflichtbewußt pflegte. Das Weltende als restlose Unkultur. Die Beziehung zur Welt als Verwertung, Genuß und Mord – oder eben umgekehrt: Ausgrenzung, Verwertet- und Ermordetwerden. Die Welt als Gegenstand der Andacht: diese emotionale, nein: kulturelle Einstellung ist längst vorbei.

Der wichtige Rat Sándor Márais: Komme jeden Tag mit Größe in Berührung, es vergehe kein Tag, ohne ein paar Zeilen Tolstoi gelesen, ein großes Musikstück gehört, ein Gemälde oder wenigstens eine Reproduktion gesehen zu haben. – Vergiß nicht den Traum, der dich neu gebar. Mein Leben wird von einem geheimnisvollen Tiefsee-Golfstrom gelenkt; ich bin, existiere nur dann im tiefen, glücklichen Sinn des Wortes, wenn ich seine Strömung spüre.

Am Abend, im Bett, versuchte ich lange, mit immer erneuter Anstrengung, mir mein Nichtsein vorzustellen. Das subjektive Nichts. Ich spürte fast, wie ich aus meinem Körper gleite – doch danach nichts weiter. Sobald ich die Hülle verlasse, hört alles auf. Ich bin mit meinem Körper auf Leben und Tod verbunden, dieser Gemeinplatz ist geradezu unglaublich. Wenn die Vorstellung, die Vorstellungskraft einen transzendenten Inhalt in sich trägt, der vor unsere subjektive Zeit zurückgeht, warum ist sie nicht auch transzendental, warum erlöscht sie im Augenblick der physischen Auflösung? Wenn wir uns nicht an das Stadium nach dem Erlöschen «erinnern», dann gibt es kein solches Stadium – auch nicht in seiner spirituellsten Form. An die Vergangenheit der «Menschheit» nämlich «erinnern» wir uns ja, durchleben sie sogar. Wer sind wir? Was ist das Individuum? Wenn die alten Kulturen das besser wußten als wir, wie ist dann der Weg, den die «Menschheit» zur Aufklärung, zur eigenen Gottwerdung zurückgelegt hat und zur daraus resultierenden technischen Zivilisation, zu beurteilen? Verblödung? Selbstmord? Abkommen vom rechten Weg? Aber was ist der rechte Weg? Wir leben in Sünde und Unwissenheit. Sünde und Unwissenheit sind unser Gesetz. Möglich, daß Sünde und Unwissenheit das Leben selbst sind. Falls es so sein sollte, woher rührt dann dieses Wissen in mir, und warum muß ich in dieser Schizophrenie leben? Wer erprobt mich? Wer will diese zweideutige Erfahrung und weshalb? Um mich zur Einsicht zu bewegen oder um selber etwas zu erfahren?

Wittgenstein, der Philosoph, ist in vieler Hinsicht gefährlich kindisch. Sein Juden-Komplex, sein Künstler-Komplex, die mir beim Übersetzen klarwerden. Wittgenstein kann es sich kaum verzeihen, daß er kein Künstler ist. Mangel an Mut, an Begabung(!), jedes wirkliche oder vermeintliche Negativum, das er an sich selbst entdeckt, nennt er «jüdisch». Deshalb unterwirft er bei jüdischen Künstlern alles der Kritik (Mahler). Mendelssohn nennt er den am wenigsten tragischen Komponisten und apostrophiert den Mangel an Tragik flugs als jüdisches Merkmal; doch warum sollte Mendelssohn «der» typische Jude sein, nur weil er zufällig Jude ist? Kafka ist wohl tragisch genug, auch Proust und Mahler sind tragisch, wiewohl auch sie Juden sind. Was richtet ein Komplex noch im luzidesten Gehirn an … (Und die Darstellung der Schöpfungsgeschichte, diese typisch jüdische Weltouvertüre, ist sie etwa nicht tragisch?)

In wie vielen Welten existieren wir? 1. Unser Körper. 2. Unsere Instinkte. 3. Die Sprache als die «humanisierte», dem Menschen ermöglichte und mögliche Form und Art der Existenz. 4. Das kollektive Unbewußte. 5. Die Rasse usw. – Und wie viele Welten existieren? Alles ist nur Fiktion, alles.

Wittgenstein macht vollkommen klar, wie die Zivilisation beschaffen ist (falls es bisher noch nicht klar gewesen sein sollte): Statt einer Kultur, welche die kreativen Energien vereint, organisierter Totalitarismus, der jeden in die Sklavenarbeit treibt.

Es wäre fatal anzunehmen, mein Leben gehöre mir; man muß deshalb vorsichtig umgehen mit subjektiv aufgeladenen Worten, mit Vorlieben, Vorhaß, Vorurteilen … Ich kann mit meinem Leben umgehen, ich kann unter ihm leiden, es bringt mich manchmal zum Empfinden – genauer: Erleben – von Glück, ich weiß, daß es mich trägt (obschon da unbedingt ein Fall von Wechselseitigkeit vorliegt), ich weiß aber auch, daß ich nicht mit ihm identisch bin.

Ein frühmorgendlicher Traum, ich telefoniere mit meiner Mutter. Ihre senile Stimme; sie ist erfreut; mich würgt ein Weinkrampf; ihre Vorwürfe; meine leise, verwirrte, erstickte Rechtfertigung; Erwachen, Gewahrwerden des Todes und daß ich die verlieren könnte, die ich liebe; ich könnte heulen, Todessehnsucht. – Die nie, nie endenden Gewissensbisse; man sollte jung sterben.

Wittgenstein ist mystisch, genau wie Kafka. Aber was bedeutet hier mystisch? Daß man heimatlos in der Welt ist. Das ist die Situation des modernen Mystikers, nach den welterfüllten, andächtigen Mystikern unserer Kulturzeit (beispielsweise im Spätmittelalter). Und dennoch sind auch beim heimatlosen Mystiker Spuren dieser umschlingenden Andacht zu finden – wenn nicht anders, dann als Sehnsucht. Oft als Todessehnsucht.

Ich schreibe nicht, also bin ich nicht. – Die Demokratie steigert die Todessehnsucht. Es scheint, in der Masse ist das die einzige Hoffnung: der Tod – zumindest als Trost die einzige. Zu Zeiten der Kultur dominieren eher die schöpferischen Kräfte, die zumeist das Leben kultivieren; die Todesromantik tauchte zu Zeiten des Kulturverfalls auf, zu Zeiten der als Revolution bezeichneten Massenbewegungen. Mit dem Verschwinden der Kultur hat sich zugleich herausgestellt, daß der neue Geist mit dem Tod nichts anfangen kann, er vermag weder die Tatsache des Todes noch den Umgang mit ihm in seine die Kultur ersetzenden Ideologien zu fügen.

Wollte ich von außen definieren, «warum ich schreibe» (was freilich nicht viel Sinn hätte), so würde ich sagen, um unsere Seelen zu retten und zur Flucht aus jener geistigen Fatalität zu helfen, die von der Politik, der Wirtschaft und der mit ihnen eng verknüpften Ideologie hervorgebracht wird – um zumindest für einen Augenblick heimzufinden aus Unmenschlichkeit, Fremdheit, Exil; heim – das bedeutet unser eigenes Leben und unseren Tod. Denn wenn man sich in der als gemeinschaftlich ausgegebenen politischen Agenda verlöre, würde man ein Ameisenleben führen und nicht das eigene; kein menschliches Leben. So viel. Und daß ich das nur in pessimistischem, mitunter sogar destruktivem Ton sagen kann, liegt am Brandmal der Epoche, man sollte daraus auf den Zeitgeist schließen und nicht auf meinen «Pessimismus», meine Destruktion.

Hegel und alle totalisierenden Geschichtsbetrachtungen sind deshalb unselig, weil sie die Sterblichkeit des Individuums nicht in Betracht ziehen. Der Mensch, der einzelne Sterbliche, hat nicht die Aufgabe, mit dem namenlosen, zähneknirschenden Fleiß eines pyramidenbauenden Sklaven unsterbliche, und seien es auch rationale Strukturen zu errichten, sondern die, seine Sterblichkeit zu begreifen und seine Seele zu retten. Sein Heil, sein in einem höheren Sinn verstandenes Wohlergehen liegen außerhalb seines geschichtlichen Daseins – dieses Wissen ist zu Zeiten der totalen Geschichte, einer deprimierenden, uns jeglicher Hoffnung beraubenden Gegenwart der einzige Ausweg, das einzige Gut.

Die wunderbare menschliche Kreativität, die in der Epoche der alles Menschliche überrollenden römischen Unmenschlichkeit eine Religion und aus der das Individuum unterjochenden Totalitarität eine unsterbliche, wunderbare Persönlichkeit – Christus – schuf und aus der grausamen Strafe, dem Kreuz, ein religiöses Sinnbild.

Im Grunde sollte man darin das Scheitern der Herrschaft alles Bösen erblicken. (Die andere große Kreativität: Platons Sokrates. Welch schöpferische Zeit muß das gewesen sein, die Figuren wie Mohammed, Buddha usw. hervorgebracht hat. Wem ist all das zuzuschreiben, was für Wandlungen macht der Mensch durch?)

Eine Todeswüste umgibt mich. Der Wahnsinn. Eine Atmosphäre der Antikreativität, der Selbstzerstörung, des Mordens. – K.: «Schöne Literatur» gebe es nicht mehr, man müsse politisch sein, seine Meinung vertreten. No comment, wie man so schön sagt. Ansonsten habe ich keine Meinung dazu. Der Unterschied zwischen den beiden Kulturen war nie so klar wie heute: In der östlichen, transleithanischen Hälfte der Welt spielen das Menschenleben, das Individuum und demzufolge der Geist überhaupt keine Rolle, sie besitzen keinerlei Wert; hier zählt allein die Macht, der Stil ist Unterjochung, das Ziel Tod und Vernichtung, jedenfalls das Ergebnis. Obwohl einst alles vom Osten ausging. Das erste große Werk der Wahrheitssuche, König Ödipus, als Leidenschaft gewordene Wahrheit, eine Leidenschaft, die selbst über das Eigeninteresse triumphiert: das war das Verkünden einer neuen Welt, der kreative Auftritt eines Glaubens, der zwei Jahrtausende lang das Schauspiel leitete. Jetzt ist es damit anscheinend zu Ende; jetzt ist anscheinend alles zu Ende.

Je mehr Gespräche, desto größer die Depression; sie lastet wie eine schwere Dunstwolke über dem ganzen Land; niemand glaubt an etwas, was bedeutet, Glauben gibt es nicht, jeder rechnet mit etwas Schrecklichem, was bedeutet, daß jeder etwas Schreckliches anstellt – wenn nicht anders, dann damit, daß er mit etwas Schrecklichem rechnet. Etwas Schreckliches wird (fürchte ich) geschehen.

Pasolinis 1. Evangelium – Matthäus. Ob diese «Wunder», fragte A. während des Films, irgendwelche Fakirkünste gewesen seien. Nein, sagte ich, sie sind einfach geschehen. Aber das Brot bei der Hochzeit … der Aussätzige usw.? Ja, sagte ich, das ist geschehen, auch das Wandeln auf dem Wasser. Warum muß man den als absolut erkannten (für uns als absolut erkannten) Gesetzen der Physik glauben? Diese Geschichten haben sich ganz sicher ereignet. Den Jesus, von dem Renan und die Geschichte berichten, gab es vielleicht nicht. Doch den, der auf der Hochzeit zu Kanaan Brot und Wein verteilte, den gab es ganz bestimmt.

Die Welt nicht zu verstehen, nur weil sie unbegreifbar ist, ist Dilettantismus. Wir verstehen die Welt deshalb nicht, weil das nicht unsere Aufgabe auf Erden ist.

Christus ist mehrmals zu mir gekommen. Zweimal im Traum (einmal als Erlöser; einmal unheilverkündend, selbst wenn ich die Vermutung habe, daß seine Identität nicht eindeutig war), einmal durch Pasolinis Film und nun in Wittgensteins Text, der dieses Innehalten, das Niederschreiben dieser Zeilen in Wien, veranlaßt. All dies widerfährt mir im reifen Alter. Könnte ich mit Jung sagen, daß Christus ein Archetyp ist? Mein Gefühl befriedigt das nicht, soviel Arbeit die Menschheit auch investiert hat, um diesen ethischen Heros zu erschaffen. Ich wittere hier eine äußerst wichtige Wahrheit, eine Wahrheit, die nicht historisch und nicht erklärbar, ja, auch keine Wahrheit ist. Christus existiert – nur nicht in dieser Welt. In gewissen Momenten kann jeder von sich behaupten, Christus ist in mir, ja, sogar, ich bin Christus.

In gewisser – sehr wohl praktischer – Hinsicht bin ich doch Jude: Die neuen politischen Entwicklungen, der aufkommende offizielle Antisemitismus lassen mir bewußt werden, daß meine Vorfahren (die ich nie gekannt habe und von denen ich nicht weiß, wer sie waren) irgendwoher aus der Fremde gekommen sind, sich im Laufe der Generationen angepaßt haben, sozusagen zu einheimischen Bürgern geworden sind, auf daß ich jetzt wieder als Fremder hier leben oder als Fremder von hier weggehen muß.

Man muß gerecht sein, weil das Leben ungerecht ist. Alles, was moralisch, was ethisch ist, wendet sich gegen das Lebensgesetz – ist Rebellion. Alles, was natürlich ist, sei abscheulich, sagte schon Baudelaire.

Heute weiß ich, daß ich auch bisher Emigrant in dem Land war, in dem ich lebe und dessen Sprache ich spreche, und ich glaube, ich muß bald wirklich erwägen, die Emigration zu wählen, eigentlich – was die Sprache und die dennoch als heimatlich begriffenen Verhältnisse betrifft – das Exil. Aus dem Exil ins Exil exilieren.

Seit dem Roman eines Schicksallosen hat sich meine Meinung über das «Jüdischsein» erheblich verändert. Es brauchte nicht Wittgenstein dazu (er schadete allerdings auch nicht), um einzusehen, daß es so etwas wie «jüdisch» doch gibt. Jüdisch, das ist ein Sachverhalt. Im Grunde genommen begreife ich erst jetzt wirklich, mit Haut und Haaren, was ich in Kaddisch beschrieben habe: diesem Sein Gestalt geben und es dann aussterben lassen. – Aus rein künstlerischer Sicht gibt das auf jeden Fall sehr viel her und schafft ein Fundament, das dem europäischen, dem positiven, Werte bestimmenden, das Recht auf Objektivität besitzenden (usurpierenden?) Menschen oft fehlt.

Nostalgische Gefühle, Schuldbewußtsein, Traurigkeit. Wir leben in der fehlbaren Welt der Erscheinungen, ich lasse die sitzen, die ich liebe, bekümmere die, deren Freude mir am wichtigsten ist. – Der Friedhof in Hietzing; vorn das Grabmal von Dollfuß. Eine Atmosphäre wie auf dem Farkasréti-Friedhof, nur daß hier alles gehegt und gepflegt ist; wo die Toten wichtig sind, gibt es Hoffnung auch für die Lebenden.

Mir geht die Cellistin des Franz-Liszt-Kammerorchesters nicht aus dem Sinn, die nach manchen akzentuierten Bogenstrichen den Kopf mit einer so verstörten Bewegung nach hinten, zur linken Schulter hin warf, als gehöre er nicht ihr, es schmerzte fast, und zwar derartig, daß es mir in bedrückenden Momenten immer wieder in den Sinn kommt; ein Musikalisches Opfer[*], im wahrsten Wortsinn, nebenbei bemerkt spielte man in der Tat Bach, die Brandenburgischen Konzerte.

Im Wiener Kunsthistorischen Museum, Breughel; ein Winternachmittag, die Jäger kehren heim. Zum ersten Mal stellte ich mir die Frage, was das Bild damals – im 16. Jahrhundert – bedeutet haben mag, als die Menschen noch nicht umgeben waren von Fotos und beweglichen Bildern, als ihnen weder Romane noch Musik zur Verfügung standen – welche Bedeutung hatte ein Gemälde damals, und wie wurde wohl dieses Bild gesehen, mit dem Schnee, den Bäumen, mit der Farbe und sogar dem Geruch der Luft, der Melancholie des Nachmittags als Höhepunkt, etwas ganz Vollkommenes, ein ewiges und unverrückbares Erlebnis, wie ich es noch aus meiner Kindheit erinnere; mich ergreift Bewunderung für den Geist der Kunst – einen Geist, von dem man sich in diesem Jahrhundert verabschiedet. In Zusammenhang damit muß ich feststellen, daß mich hier in Wien doch eine Art Wirklichkeit umgibt – im Gegensatz zu der Pester Scheinhaftigkeit, der Grunderfahrung meines Lebens.

Während ich zwischen prächtigen Gebäuden über stille Straßen spazierte, um schließlich zu einem dunkelroten Bau mit der Aufschrift Akademie der Bildenden Künste zu gelangen, dachte ich darüber nach, daß die Kunst völlig überflüssig geworden ist. Vom speziellen Gepränge der Breughels, der Heroenepoche ausgehend. Was könnte ich heute malen? Was könnte selbst ein genialer Mensch heute malen? Keinen Winternachmittag. Vielleicht gibt es auch keine Winternachmittage mehr. Welche Stimmungen verfestigen sich bei einem Kind heute zu späterer Erinnerung? Ein langer, grauer, nebliger und glücklicher Winternachmittag ist gewiß nicht darunter. Heute muß sich der Künstler – in jeder Gattung der Kunst – «etwas einfallen lassen», denn in der unkreativen Atmosphäre und im Bewußtsein seiner Überflüssigkeit ist jeder natürliche Trieb gelähmt, jede Originalität gekünstelt.

Woher mein ängstlicher Respekt vor dem pedantischen Kleinbürgertum? Warum will ich imponieren? Schizophrenie? Oder bin ich ein «verirrter Kleinbürger»? Ängstlich vielleicht am ehesten der Undurchschaubarkeit meines Wesens, meiner verdächtigen Tätigkeit wegen; und diese Tätigkeit hebt sich in Gegenwart von Kleinbürgern, in ihrem Blickfeld, ohne Zweifel besonders grell ab und ist da gleichzeitig besonders verletzbar.

Meine arme, arme Mutter, die entsetzliche Erinnerung (sie quält mich seit Tagen), wie sie sich im Bett aufsetzte, schon knochendürr, vom Verstand verlassen, jedoch mit leidvollem Gesicht, das sich durch Krankheit und Alter entblößt und irgendwie verändert hatte, ihr eigenes geworden war, mehr als ihr früheres, durch Fleisch und Kosmetik verändertes Gesicht, dann die Arme ausbreitete und in der Ohnmacht ihres völligen Ausgeliefertseins mit gereizter, gleichzeitig hilfesuchender Stimme zweimal hintereinander sagte: «Ich weiß nicht, ich weiß nicht!» Ich habe ihr nicht zu helfen vermocht. Die Zähne waren schon ausgefallen; ich habe nichts getan, um sie ersetzen zu lassen. Ihre Beine waren, wie man «dort» sagt, «bamstig»; ich bemühte mich, nicht hinzusehen. Ich habe nichts getan, damit sie wieder hätte laufen, sich hätte regenerieren können – auch wenn sie weder wieder laufen noch sich hätte regenerieren können. Während sie Monate – nein: zwei Jahre lang im Sterben lag, habe ich mir meine Bequemlichkeit bewahrt. Doch Dr. L. sagte: «Du hast alles getan …» Ich habe gar nichts getan. Ich konnte auch gar nichts tun – mein Trost ist, daß ich mich zumindest damit niemals getröstet habe. Ich hätte dort stehen sollen, aufpassen, ob sie sich etwas wünschte, ob sie Hunger oder Durst hatte – statt dessen flüchtete ich zur Stationsschwester, wenn ich ihre Gedärme arbeiten hörte. – Bin ich ein schlechter Mensch? Ja, eher schlecht als gut; es kommt darauf an, woran ich mich messe. Letztlich bin ich eher schlecht, obwohl sich auch Beispiele für das Gegenteil finden lassen. Ich bin durchschnittlich; ich fühle keinen Segen auf mir, den ich auf die Menschen weiterverstreuen könnte wie gesammeltes Sonnenlicht; ich zweifle auch an meiner Befähigung, spüre meine erbärmliche Unvollkommenheit (gelinde gesagt). Und auf Liebe reagiere ich mit Schuldgefühl: Das ist vielleicht am schrecklichsten, weil es nicht nur Gewissensqualen hervorruft, sondern deutlich meine Unwürdigkeit zeigt.

Ich sehe keinerlei Zusammenhang zwischen meinem Leben und meinem sogenannten Werk; vielleicht bin gar nicht ich es gewesen, der es geschrieben hat. Das ist jedoch, sagen wir mal, nicht wahrscheinlich. Doch ich glaube nicht genug an … ja, an was? An meine Existenz. Die Ereignisse – gestern Scheitern, heute Erfolg – sind geisterhaft; mein Leben ist geisterhaft; ich erlebe es nicht genug, ich bin quasi nur der Betrachter des Ganzen.

Es mag sein, daß Kriege von wirtschaftlichen Interessen usw. motiviert werden, tatsächlich aber sind die Kriege des 20. Jahrhunderts biblische Kriege, vielleicht stärker als je zuvor. Es scheinen ideologische Kriege zu sein, möglicherweise, wie gesagt, auch von wirtschaftlichen und sonstigen Lebensinteressen diktiert; doch tatsächlich handelt es sich deutlich um Kriege moralischer Art, zwischen dem Zerstörerischen und dem produktiv Erhaltenden, dem Kreativen und dem Selbstmörderischen, zwischen «Gut» und «Böse» also. (In Anführungszeichen, denn in dieser relativierenden Zeit ist alles relativ, und wer sollte schon wissen, was gut und was böse ist. Die Kriege in diesem Jahrhundert werden zwischen zwei Menschentypen, zwischen zwei Arten von Menschen geführt, und beide vertreten jeweils eine Haltung, die sich in erster Linie mit ethisch-moralischen Begriffen benennen läßt.) (Zum Beispiel wäre heute ein Krieg zwischen, sagen wir, Frankreich und England absurd, ein Krieg zwischen einem französischen Totalitarismus und einer englischen Demokratie hingegen nicht.) (Ein anderer Aspekt wiederum ist, daß selbst «Totalitarismus» und «Demokratie» auf gewissen determinativen realwirtschaftlichen Fundamenten ruhen; obschon das einer subtileren Analyse bedürfte – nicht jede Rückständigkeit führt zwangsläufig zu Totalitarismus.)

Auch der absolute Wert beruht auf Konsens – das wußte der arme Wittgenstein nicht; völlig umsonst quälte er sich ewig mit der Frage ab, ob das, was er hervorbrachte, «wertvoll» sei oder nicht; es reicht völlig, daß er es hervorgebracht hat – der andere Teil der Frage geht ihn überhaupt nichts an. Es geht nicht darum, daß er es nicht hätte beurteilen können, sondern darum, daß sich die Fragestellung erübrigt. Der Mensch hat die Pflicht, glücklich zu sein, und wenn er diese Pflicht auf einer hohen ethischen Stufe erfüllt, hat er seine Berufung erfüllt. Und das ist vollkommen hinreichend für ein Leben. Ob es auch noch «von Wert» ist? Aber was ist denn von Wert – außer das Leben für uns selbst zu entdecken und unserem Erleben für andere. Vanitatum vanitas …

Könnte es sein, daß meine (hilflose und tatenlose) Gleichgültigkeit gegenüber der «Wirkung meiner Arbeit» eventuell darauf beruht, daß ich von deren außerordentlichem Wert überzeugt bin? Möglich. Doch auch das Gegenteil ist möglich; am wahrscheinlichsten ist jedoch, daß ich mich einfach natürlich verhalte, weil die Natur der geistigen Arbeit nur eine subjektive Selbstreflexion verträgt (Selbstermutigung zur Arbeit, konzeptionelle Zielsetzung, finale Korrekturen usw.), keine objektive, das heißt keine Bewertung. Denn wenn ich von mir selbst behaupten würde, ich sei ein Genie, was ja tatsächlich der Fall sein könnte, würde mich subjektiv nichts von einem Wahnsinnigen unterscheiden; und es ist sehr wahrscheinlich, daß man von einem solchen Gedanken früher oder später wahnsinnig wird. Wiewohl es, sofern ein Mensch tatsächlich ein Genie ist, für ihn anderes zu tun gibt, als wahnsinnig zu werden.

Die vielen feinen, damenhaften und hinfälligen alten Frauen in Wien; ich muß ständig an meine arme Mutter denken. Die Arme, nunmehr wird sie mir für immer als alt, damenhaft und hinfällig in Erinnerung bleiben: Das ist die Ungerechtigkeit des Schicksals gegenüber ihrer Jugend, gegenüber ihrer Schönheit, die sie stets sorgsam pflegte und mit der sie in Erinnerung bleiben wollte – was soll ich sagen, wie wäre die Schrecklichkeit des Lebens zum Ausdruck zu bringen, dieses Grauen, das das Blendwerk des Daseins kaum für einige Minuten vor mir zu verschleiern vermag; immer, in allem, überall verspüre, sehe ich den Abgrund …

Wenn wir uns gründlich, beharrlich und kompromißlos über Leben und Tod, Gut und Böse usw. Gedanken machen, müssen wir mit ebendiesem Verstand, der uns gegeben worden ist – oder vielleicht gerade, weil uns dieser gegeben worden ist –, auch begreifen, daß der Mensch nur eine flüchtige Erscheinung ist, ein einzelner Funke im unaufhörlichen Funkenregen einer unaufhörlich wirkenden Energie.

Es ist ganz offensichtlich, daß der sogenannte Kommunismus eine Art von Irrsinn war, auf die nur eine andere Abart von Irrsinn (obwohl man auch sagen könnte, die Fortsetzung des gleichen Irrsinns) folgen kann. – Zur Heilung bräuchte man so etwas wie ein Sanatorium, nun, und einen gewissen Anreiz – nämlich, daß es besser wäre, normal zu sein als irrsinnig; vorerst lassen sich beide Voraussetzungen aber nicht absehen, und in absurde Umstände kann man sich «normal» nur mit absurdem Geist fügen.

Wenn ich so unsicher an mir bin, daß mich die Bedrückung von allen Seiten ergreift, sagt auf einmal jemand, der an mich glaubt, er glaube an mich: Das ist erschütternd und zugleich – ich könnte jetzt kaum genau beschreiben, warum – beschämend. Es ist, als würde ich bei meinen geheimen Sünden ertappt.

Wenn wir daran glauben, daß das Moralische, das Ethische im Leben der Menschen eine grundlegende Rolle spielt – ob positiv oder negativ, ist jetzt gleichgültig –, haben wir damit auch schon gesagt, daß wir an Gott glauben, denn genau das bedeutet es im Endeffekt – nicht mehr und nicht weniger.

Das Ethische ist vernünftig und zugleich absurd: In seiner Absurdität meldet sich mit einer überraschenden Wende plötzlich die Ratio, das ist das Wunder; Wasser verwandelt sich in gewissen Zeiten in Wein, in anderen ruft dich das Telefon – egal: das Wesentliche ist die Energie, die sich darin bekundet.

Mein Verhältnis zum Wunder: verstockt, blindwütig zu verzweifeln, insgeheim aber mit ihm zu rechnen; ich bin also, mit der Bibel gesagt, ein hinfälliger Sünder, zeitgemäß ausgedrückt ein Neurotiker, sogar ein Neuropath; jedenfalls krank. Ich kann nur eines tun: mich durch gnadenlose Selbstprüfung an die göttliche Gnade wenden; das heißt, um mit Tschechow zu reden: Man muß arbeiten.

Korrekturfahnen des Galeerentagebuchs gelesen. Wittgensteins Bemerkungen (und Wien) schufen dafür einen ganz besonderen Rahmen. Meine auffälligste «Bemerkung»: wie wenig mein Buch der Zeit verhaftet ist. Das überraschte mich. Es scheint, das Röntgenbild meines «Inneren», meiner geistig-seelischen Eingeweide, gibt eine unabhängigere innere Landschaft wieder, als ich geglaubt hätte. Tatsächlich der «Weg einer Seele» – am Ende löst es sich (sich sozusagen vergeistigend) völlig von der Zeit; nun, und vom Leben. – Wittgenstein: «Eine Zeit mißversteht die andere; und eine kleine Zeit mißversteht alle anderen in ihrer eigenen häßlichen Weise.» Nie gab es ein zeitgemäßeres Zitat.

«Entlarven» – nur was? Es ist ja zu spät, wir wissen schon alles. «Auch deine Raben hör ich rauschen …» Nietzsche machte bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auf die Spannung zwischen dem wissenschaftlichen und dem künstlerischen Geist aufmerksam. Seitdem hat sich die Kluft zwischen beiden derart vergrößert, daß der wissenschaftliche Geist zum Inspirator des Totalitarismus geworden ist, zu einer Macht, und zwar zu einer weltzerstörerischen Macht; der Geist der Kunst dagegen zog sich in die Subkultur zurück, ebenso wie der menschliche, der wahre Geist, das individuelle Sein, der Geist, der außerhalb der Institutionen wirkt, der religiöse Geist, der nichts von der Kirche weiß. Der wissenschaftliche Geist ist der Geist der Macht, der künstlerische ist der der Religion – einer Religion, die es nur in der individuellen Existenz, abseits, jenseits aller institutionalisierten Religionen, gibt. Das Problem des Jahrhunderts ist das Schicksal des Individuums, die Chancen für sein Fortbestehen die große Frage. Der künstlerische Geist heute sucht nicht das außerhalb Stehende zu gestalten, er steht weder für die Darstellung des Objektiven noch des Objekts; heute kehrt die Kunst sich nach innen, und der Künstler spricht scheinbar von sich selbst, ausschließlich von sich selbst, um seine Existenz gegenüber der alles hinwegfressenden Totalität zu behaupten, zu erhalten und zu führen; und zugleich kann er damit – wie amüsant! – der Gesellschaft «Hilfe leisten» – und nicht etwa damit, daß er die Phänomene aus dem objektiven Blickwinkel der Technokratie arretiert und für irgendeine Statistik festhält, die diese Daten dann an die Karteien weiterleitet, die über die einzelnen geführt werden; was nicht unbedingt übelwollend, aber auf jeden Fall überflüssig und ominös ist.

Die Ethikgeschichte der Welt: vor Christus, nach Christus, vor Auschwitz, nach Auschwitz. (Günter Kunert zufolge: nach Hitler – aber das geht wegen des Wortes Hitler daneben.)

Was «schulden» wir dem, der uns liebt? (Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch; der uns beobachtende Blick. Ist das Liebe? Zumindest zwingt er dazu, sich zu verhalten; zu einem Verhalten und dann zum Beurteilen des Verhaltens – zu einer ethischen, moralischen Stellungnahme und deren Konsequenzen; zu Harmonie oder zu Zerrissenheit/Wahnsinn.)

Doch wir sollten dabei nicht vergessen, daß der Begriff «Liebe» manchmal blindeste Selbstsucht beinhaltet, Besitzgier und Angst vor Leere. Und der Begriff «Freiheit» bisweilen eisigste Lieblosigkeit verschleiert.

Heute wieder eine Taube. Beim Gang über die Margit-Straße. Mit gebrochenem Flügel hatte sie sich behutsam auf dem schmalen, einsamen Streifen des Gehsteigs niedergelassen und in der sengenden Sonne ausgebreitet. Sie hob den Kopf und blinzelte besorgt, trotzdem duldsam. Hoffte sie auf etwas? Worauf? Eine Katze? Das Dasein hat keine Entschuldigung fürs Dasein.