Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: El Acantilado

- Sprache: Spanisch

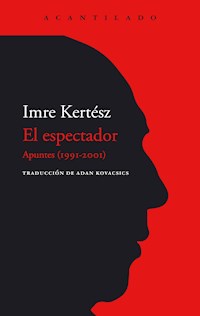

Los diarios de Imre Kertész, publicados en varios volúmenes, comprenden medio siglo de una vida extraordinaria y ofrecen un íntimo relato del pensamiento y de la obra del escritor. A "Diario de la galera" (Acantilado, 2004), el desgarrador testimonio de treinta años de aislamiento en la Hungría socialista entre 1961 y 1991, lo sigue "La última posada" (Acantilado, 2016), que contiene sus apuntes entre 2001 y 2009, período en que el escritor fue diagnosticado con la grave enfermedad que sufrió hasta su muerte. "El espectador", que reúne sus notas entre 1991 y 2001, concluye esta particular trilogía. En estas lúcidas reflexiones de la última etapa de su vida el escritor examina el cambio de régimen político tras la disolución de la URSS, la descorazonadora deriva de Hungría en las últimas décadas y el papel de intelectual público que le fue imponiendo su creciente fama. Y, a medida que pasan los años y se despide de las personas más queridas, contempla el paisaje de la soledad y se prepara para partir. "Kertész fue un hombre que usó la palabra con la más noble de las intenciones: ayudarnos a seguir siendo humanos". Fernando Aramburu, El Mundo "Uno de los más grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX". César Antonio Molina, El País

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

IMRE KERTÉSZ

EL ESPECTADOR

APUNTES

(1991-2001)

TRADUCCIÓN DEL HÚNGARO

DE ADAN KOVACSICS

ACANTILADO

BARCELONA 2021

2 de octubre de1991 Crónica como forma de autoanálisis. Escribirlo todo tal como viene. Diario de la galera terminado y entregado. Treinta años de mi vida envueltos en papel para reciclar. Cierta fama. Ridículo. Anteayer en la televisión. Anoche grabación para la radio. Digo lo mismo en todas partes, en todas las ocasiones, a todo el mundo.

La increíble concentración que caracteriza cada uno de los pasajes de las sonatas de Beethoven… Mi memoria de antaño, la memoria como moral; las muchas relaciones minan mi moral. Distraído, olvido algunos nombres, abandono a personas (no les doy nada de mí mismo, no les doy vida). Me convierto en empresa.

Muerte en Venecia de Britten en la televisión alemana. El tenor protagonista: perfecto, romántico, preñado de muerte, dolorosamente solitario, moderno. Por la noche, ojeada al relato. Increíblemente emocionante. Lectura de Observaciones de un apolítico… ¿Vuelve a inspirarme Thomas Mann? La introducción es un plagio de Nietzsche, siguiendo los grandes prólogos de 1886… Resulta casi cómica. He terminado mi conferencia1 sobre la cultura del asesinato en masa… Un trabajo hecho a destajo en medio de una presión agobiante. A posteriori, sin embargo, veo en él huellas de algunos elementos extraordinarios.

Mientras conversábamos A.2 y yo, le mencioné que X. sufre una psicosis maníaco-depresiva. Dijo ella que también la padeció, durante décadas. «La vencí—dijo—porque me conformé con mi destino». Y ese destino soy yo, pensé. ¿Me atreví alguna vez a imaginar su vida? Soy demasiado cobarde para eso. Superaría mis fuerzas en cierto sentido: o me vendría abajo o tendría que volverme cínico. Mis pecados son irredimibles. Si vivimos suficiente tiempo, nos tornamos inútiles para la redención; si superamos incluso esa edad, de repente la encontramos… o nos encuentra ella a nosotros. Anhelo dolorosamente alguna aventura narrativa; me siento lleno de dolor, me siento lleno de vida.

La variedad de las dimensiones. Cuando una mujer con la que mantienes una relación ligera, informal, te propone muy a la ligera y de manera muy informal que le tengas un poco de celos, ¿cómo puedes explicarle que has dedicado tu vida a aclarar ciertos conceptos dentro de ti, a vivir de un modo determinado y a librarte por completo de determinados sentimientos, en particular, por ejemplo, de los celos…?

El continuo apremio por rendir cuentas, como si tuviera remordimientos; a todo esto no se sabe de qué habría que rendir cuentas. De mí mismo como objeto, como materia documental sobre todo. Un llamado «congreso» sobre la «convivencia judeo-húngara». Una mañana agobiante en la que tuve que leer en voz alta mi redacción de siete páginas escrita para la ocasión. El hecho de que Auschwitz sólo pueda pensarse con la ayuda de la imaginación estética no suscitó ninguna inquietud ni ningún asombro entre los oyentes. A la consideración de que Auschwitz supone un trauma para el espíritu europeo comme il faut y que el mito, concretamente el mito europeo, ha quedado en entredicho por causa del antisemitismo, alguien intervino de una manera un tanto precipitada afirmando que eso es optimista por mi parte, puesto que en Europa también existe el antisemitismo. Para dar una mejor idea de las dimensiones de la cosa: M. K. (una mujer), en respuesta a mi frase (parafraseando a Adorno) de que después de Auschwitz sólo es posible escribir poemas sobre Auschwitz, me pregunta si está permitido, ¿no es cierto?, escribir también poemas sobre el amor, y añadió que ella, antes de venir al congreso, escuchó por la mañana, en casa, algo de Mozart. Así es. La estupidez del mundo que me rodea como un edredón asfixiante, como un edredón embutido en una funda grande a cuadros blancos y azules y adecuado para un catre de hierro en la cocina (con el que en mi infancia se arrebujaban las criadas), me tapa la cara, los ojos, la boca y me asfixia. La idea de una actividad creativa es como jadear en busca de aire; escribir como quien nada hacia la orilla después de un naufragio. (Probablemente no la alcanzará, pero al menos nada).

Ayer con K.;3 su amabilidad, su vulnerabilidad, su carácter adolescente; almorzamos juntos, fue como una tarde de mi juventud de hace muchísimo tiempo, depositada en el sedimento de los recuerdos. Paseo por la fría ribera del Danubio, el inminente crepúsculo inundaba con el color amargo de una manzana verde los grandilocuentes palacios del lado de Pest. Su visión de mi futuro, de que sería famoso, de que pasaría a «otra esfera sociográfica», de que ganaría «cinco veces más» de lo que gano hoy, etcétera. A él le resultan muy importantes (algo que a mí me deja del todo frío) las exterioridades que conlleva lo que llama un «oficio de escritor próspero». Y todo ello se le presenta como un problema; a raíz de mi situación piensa en sus propias posibilidades. En el fondo, y no lo pierdo de vista en ningún momento, K. es un regalo para mí. Una amistad cuyas diversas caras son de lo más atrayentes: veinte años de diferencia de edad, la presencia del talento, el aspecto sentimental del hecho de recordarme continuamente a mí mismo; cierto aire bohemio que siempre me ha gustado, pero sin sombras molestas, sin el peso de la subsistencia y de los problemas, como si fuese una cata de una vida virtual de artista. No cabe la menor duda, sin embargo, de que se están produciendo cambios dentro de mí; dejar que estos cambios se produzcan y que afloren sus características, aunque también impliquen la inminente vejez y la locuacidad que conlleva.

Siempre he tendido, como ahora, a sentirme un cualquiera que en cierto sentido no ha escatimado el esfuerzo, sobre todo en lo que respecta a la verdad: es todo lo que estoy dispuesto a creer sobre mí mismo, y no sólo para no perder mi humildad. Otra cosa muy distinta es mi soberbia profesional… Sin embargo, mi sentimiento básico es el de asombro cuando me ven tal como soy probablemente, aunque no desde mi propio punto de vista. Como aventura vital es, no obstante, suficiente; nunca, ni por un instante, me he aburrido; y mientras mi mente se mantenga intacta, tampoco lo haré en el futuro.

La vestimenta intelectual que llevo puesta es solamente el producto de mi incomparable capacidad de imitar (y de mi disposición a ello). Habría que añadir que otros ni siquiera poseen este talento imitatorio y, sobre todo, carecen de la necesaria seguridad a la hora de elegir a quién y qué imitar. En segundo lugar, existe una originalidad primigenia, pero no para mí; para mí, la verdadera originalidad no reside en la creación de formas, sino a lo sumo en la originalidad de la voz, de la risa.

Con La bandera inglesa los he ofendido profundamente: en concreto, por el hecho de haber pasado en silencio los treinta y cinco años transcurridos entre 1956 y el presente; para ellos, esos treinta y cinco años son su vida; sin embargo, desde el punto de vista de la historia y de la psicología nacional, esos treinta y cinco años han sido en realidad años de silencio, de ocupación, de asfixia, de anticreatividad, de estado de inconsciencia después de que una nación fuera apaleada y quedara medio muerta. Algún día alguien lo reconocerá… Escribo todo esto como si (en el fondo) me importara.

Al salir del acto organizado por la embajada austríaca que se celebró en el restaurante Gundel me quedé perplejo al ver la recién reformada pastelería de enfrente. Una obra del modernismo, con su puentecillo, sus lámparas, su terraza, sus sillas blancas, la paz de antaño… Y se apoderó de mí una sensación de mareo, de nostalgia empañada en lágrimas de la muerte. Sin duda, en ese lugar volverá a empezar la vida que para mí acabó en 1948. Miré alrededor como un mendigo ante las puertas de un palacio. A mí me quitaron todo; en parte lo hizo el mecanismo infernal, el tiempo con su tictac imparable y natural, pero en parte también la desgracia del genius loci con el que resulta difícil, mucho más difícil conformarse. No se puede vivir la libertad donde hemos vivido como esclavos. Debería irme a algún sitio, muy lejos. No lo haré. Entonces debería volver a nacer, metamorfosearme… ¿en quién, en qué?

Morir a tiempo, pero vivir hasta las últimas consecuencias: así suena el rezo.

Sé digno de ti mismo.

El país vive actualmente la experiencia generalizada de verse marginado del futuro. ¿A quién pertenece el futuro? Muy pocos están seguros de que a ellos. Ya empieza a sentirse la nostalgia por un pasado indefinible; los hombres, como si acabaran de salir de un bosque oscuro donde, sin embargo, se sentían en casa aunque fuese un hogar provisional y donde aprendieron a manejarse con la angustia y a alimentarse de raíces y de bayas, cobran conciencia de haber dejado atrás esa sombría pero entrañable aventura, pues de repente han llegado a un amplio claro y no sólo desconocen el camino, sino que allá dentro, en la espesura, han olvidado incluso lo que es el tiempo: brilla otro sol, soplan otros vientos, entran en un mundo desconocido. En ese punto de inflexión psicológico tratan de salir adelante como pueden o se vuelven hacia la oscuridad, hacia la espesura. Yo veo regresar la Budapest de mi infancia. La ciudad, a pesar de sus espantos, empieza a ser interesante. Y me embarga la sensación de haber llegado tarde, de pena por el tiempo desperdiciado.

La línea incierta de la crónica, la franja temporal. «¿Cuándo vivimos el presente?». La importancia de los hechos también es mera apariencia; es decir, sólo más tarde, después de décadas muchas veces, se descubre qué pertenece a ese particular material de construcción con el que se construye nuestra alma. Una de estas noches, cena con alemanes. El hombre de negocios alemán que en cuestión de segundos establece relaciones económicas que abarcan todo el mundo casi se paraliza cuando se alude a la cultura de su país. No conoce a Thomas Mann; no conoce a Nietzsche. No conoce ni siquiera de nombre a los escritores contemporáneos alemanes más señeros. Considera importante la visión global sociológico-económica y no le molesta que la filosofía se vaya al garete. Ay, dónde están los patricios de antaño, aquella gran burguesía que cultivaba como un deber la relación con el intelecto. El fin del mundo como incultura absoluta. La relación con el mundo: explotar, disfrutar y asesinar o, lo contrario, ser marginado, consumido y asesinado. El mundo como objeto del fervor; esa postura emocional o, más bien, cultural se perdió hace tiempo.

El importante y buen consejo de Sándor Márai:4 entra todos los días en contacto con la grandeza, que no pase un día sin que hayas leído unas líneas de Tolstói, o hayas escuchado una de las grandes piezas musicales, o hayas visto un cuadro o al menos su reproducción. No olvides el sueño que ha renacido. Una misteriosa y profunda corriente del Golfo dirige mi vida; sólo soy, sólo existo en el sentido profundo y feliz de la palabra cuando percibo su flujo.

Anoche pasé largo rato tratando una y otra vez de imaginar mi inexistencia. La nada subjetiva. Casi llegué a sentir cómo me escurría de mi cuerpo, pero luego nada… En cuanto abandono la envoltura, todo se acaba. Estoy atado a vida o muerte a mi cuerpo, y este lugar común resulta casi increíble. Si la imaginación, la capacidad imaginativa implica un contenido y una duración trascendentales, anteriores a nuestro tiempo subjetivo, ¿por qué no es también ella trascendental, por qué se extingue en el momento de nuestra desaparición física? Si no «recordamos» el estadio posterior al deceso, entonces tal estadio no existe, ni siquiera en su forma más espiritual. Sí «recordamos», en cambio, el pasado de la «humanidad»; es más, incluso lo vivimos. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el individuo? Si las culturas antiguas lo sabían mejor que nosotros, ¿de qué manera hemos de valorar el camino de la «humanidad» hacia la llamada ilustración, la autodivinización y la consiguiente civilización tecnológica? ¿Como proceso de estupidización? ¿Como suicidio? ¿Como desviación del camino verdadero? Pero ¿cuál es el camino verdadero? Vivimos en el pecado y en la ignorancia. El pecado y la ignorancia son nuestra ley. Es posible que el pecado y la ignorancia sean la vida misma. De ser así, sin embargo, ¿cómo surge en mí este saber y por qué he de vivir en esta esquizofrenia? ¿Quién me pone a prueba? ¿Quién quiere esta experiencia ambigua y por qué? ¿Para obligarme a mí a comprender o para que él sepa algo?

Wittgenstein, el filósofo, es en muchos aspectos peligrosamente infantil. Mientras lo traduzco veo aflorar su complejo de judío, su complejo de artista. Wittgenstein apenas se perdona el no ser un artista. Define como «judíos» la cobardía, la falta de talento (!), todo lo negativo que encuentra en sí mismo, sea cierto o no. Por eso cubre de reproches a todos los artistas judíos (Mahler). Considera a Mendelssohn el menos trágico de los compositores y enseguida define la ausencia de tragedia como una característica judía. Pero ¿por qué iba a ser Mendelssohn el típico judío? ¿Sólo porque casualmente era judío? Kafka tal vez sea lo bastante trágico, como Mahler y Proust, aunque ellos también son judíos. ¡Las ideas que puede provocar un complejo hasta en los cerebros más lúcidos! (¿No es trágica la exposición de la Creación/Génesis, esa obertura universal típicamente judía?).

¿En cuántos mundos existimos?1. Nuestro cuerpo.2. Nuestros instintos. 3. El lenguaje como modo y forma que «humaniza» para el hombre la existencia, la hace posible. 4. El subconsciente colectivo. 5. La especie, etcétera. ¿Y cuántos mundos existen? Todo es meramente ficción, todo.

Según Wittgenstein, el carácter de la civilización resulta diáfano (si no lo ha sido hasta ahora): en vez de la cultura capaz de unificar las fuerzas, el totalitarismo organizado que impulsa a todos a un trabajo de esclavos.

Sería una lástima pensar que mi vida es mía; por eso hay que tratar con cautela las palabras con carga subjetiva, los pre-amores, los pre-odios, los pre-juicios en general… Sé manejar mi vida, sé sufrir por ella, a veces me lleva incluso a sentir—o, mejor dicho, a experimentar—la felicidad, sé que me mantiene (aunque en este caso sea una cuestión de reciprocidad), pero sé también que no soy idéntico.

Sueño de madrugada, hablo por teléfono con mi madre. Mi madre con voz senil; se alegra; a mí me sofoca el llanto; los reproches de mi madre; yo, dócil, confundido, trato de justificarme entrecortadamente; despertar, conciencia de la muerte, de que puedo perder a quienes quiero; deseo de llorar, deseo de morir. Los remordimientos que nunca, nunca cesan; hay que morir joven.

Wittgenstein, un místico como Kafka. Pero ¿qué significa ser místico? No tener un hogar en el mundo. Es el caso de los místicos modernos, los que vienen después de los místicos embebidos de mundo, fervorosos, pertenecientes a una determinada cultura (por ejemplo, la de la Edad Media tardía). Aun así, en estos místicos sin hogar también se perciben las huellas de aquel fervor englobador, aunque sólo sea en forma de deseo. A menudo en forma de deseo de muerte.

No escribo, luego no soy. La democracia intensifica el deseo de muerte. La muerte parece ser la única esperanza de las masas y es en todo caso su único consuelo. En la época de las culturas dominaban las fuerzas creativas que cultivan básicamente la vida; el romanticismo de la muerte apareció en la época del hundimiento de la cultura, en la época de la aparición de los movimientos de masas llamados revoluciones. Con la desaparición de la cultura se descubrió también que el nuevo espíritu dominante no sabe qué hacer con la muerte, no es capaz de insertar ni el hecho en sí ni la manera de tratarlo en las ideologías que sustituyen a la cultura.

Si quisiera definir desde fuera «por qué escribo» (definición, por cierto, que no tiene mucho sentido), diría lo siguiente: para salvar y rescatar nuestras almas de la fatalidad espiritual que crean la política, la economía y la ideología que las sostiene, para encontrar ni que sea por un momento el camino a casa desde la inhumanidad, desde el extranjero, desde el destierro; a casa: es decir, a nuestra propia vida y a nuestra propia muerte.

Porque si nos perdemos en las actividades políticas disfrazadas de interés público, viviremos una vida de hormigas, no la propia, no una vida humana. Eso es todo. Y si sólo puedo referirme a ello en la tonalidad del pesimismo y a veces incluso de la destrucción, es porque está marcado por el sello de la época; es decir, se refleja allí el espíritu de nuestro tiempo, y no mi «pesimismo» o mi destrucción.

Hegel y todas las demás concepciones totales de la historia son terroríficas porque no tienen en cuenta la esencia mortal del individuo. La tarea del ser humano, del simple mortal no consiste en construir estructuras inmortales o incluso racionales con la diligencia anónima de los esclavos que levantaban pirámides apretando los dientes, sino en entender la propia mortalidad y en salvar el alma. La redención del hombre y su éxito en un sentido elevado se hallan fuera de la existencia histórica. En la época de la presencia amargosa de la historia total que despoja de toda esperanza, este saber es la única salvación, el único bien.

La prodigiosa creatividad del hombre que en la época de la inhumanidad romana, apisonadora de todo lo humano, en la época de una totalidad que aplastaba al individuo, creó una individualidad inmortal y prodigiosa—Cristo—y un símbolo religioso a partir de un castigo terrible, la cruz. En el fondo, habría que ver en esto el fracaso de todos los tipos de poder maligno. (La otra gran creatividad: el Sócrates de Platón. Qué tiempos fructíferos debieron de ser aquellos en que nacieron personajes como Mahoma, Buda, etcétera). ¿A qué se puede atribuir todo eso, por qué transformaciones pasa el ser humano?

Me rodea el desierto de la muerte. Me rodea la locura. Me rodea la anticreatividad, la autodestrucción, la atmósfera propia del asesinato. K.: ya no existe eso que se llama literatura o «bellas letras»; ahora hay que politizar, hay que opinar. No comment, como suele decirse. Es que, además, yo no tengo opinión. La diferencia entre las dos culturas nunca ha sido tan diáfana como ahora: en la parte oriental del mundo, la que empieza a este lado del río Leita, la existencia humana, el individuo, y por tanto el intelecto, no desempeñan ningún papel ni poseen valor alguno; aquí sólo cuenta el poder; el estilo es el aplastamiento; el objetivo es la muerte, la destrucción, que acaba siendo siempre y en todo caso el resultado. Y eso que en su día todo comenzó en Oriente. La primera gran obra de la búsqueda de la verdad, Edipo rey, como camino a la pasión por la verdad, camino a la pasión que triunfa sobre el interés propio: era el anuncio de un mundo nuevo, la creativa entrada en escena de una fe que rigió el drama durante dos milenios. Ahora, por lo visto, ha terminado; ahora, por lo visto, todo ha terminado.

A tantas conversaciones, tantas depresiones; se instalan sobre el país como una pesada nube; nadie cree en nada, de manera que no existe la fe; todo el mundo cuenta con que ocurrirá algo terrible, de manera que todo el mundo obra algo terrible, cuando menos el hecho de contar con que ocurra algo terrible. Mucho me temo que ocurrirá.

El evangelio según san Mateo de Pasolini. Mientras se proyectaba la película, A. me preguntó si esos «milagros» eran obra de unos faquires, etcétera. No, le respondí, simplemente sucedieron. ¿Lo del vino en las bodas, lo del leproso, etcétera? Pues sí, sucedieron, respondí, y también lo de caminar sobre las aguas. ¿Por qué hay que creer las leyes de la física, que se tienen por absolutas (que nosotros tenemos por absolutas)? Esas historias ocurrieron sin la menor duda. El Jesús del que hablan Renan y la historia tal vez no existió. Pero el que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná existió con toda seguridad.

No comprender el mundo por el mero hecho de que resulte incomprensible: eso es diletantismo. Lo cierto es que no comprendemos el mundo porque no es ésa nuestra tarea en la Tierra.

Cristo me ha visitado en varias ocasiones. Dos veces en sueños (primero como Redentor; luego de una forma siniestra, aunque en este caso no estoy del todo seguro de su identidad), una vez a través de la película de Pasolini y ahora a través del texto de Wittgenstein que me obliga a detenerme y escribir estas líneas en Viena.5 Todo esto me ocurre a una edad ya madura. ¿Podría decir, utilizando el lenguaje de Jung, que Cristo es un arquetipo? No me resulta satisfactorio, por mucho esfuerzo que pusiera la humanidad en crear a este héroe ético. Yo intuyo aquí una realidad sumamente importante que no es histórica, que no es explicable y que, de hecho, ni siquiera es realidad. Cristo existe, pero no en este mundo. En determinados momentos, todos decimos de nosotros mismos: Cristo está dentro de mí. O incluso: yo soy Cristo.

En cierto sentido sumamente práctico soy judío a pesar de todo: la reciente evolución política y el antisemitismo oficial que se está gestando me han hecho cobrar conciencia de que mis antepasados (a quienes jamás conocí y de los que no sé quiénes eran) llegaron aquí procedentes del extranjero y se convirtieron en ciudadanos de este país, por así decirlo, para que luego yo tenga que vivir aquí de nuevo como extranjero o marcharme de aquí como un extranjero.

Hay que ser justo porque la vida es injusta. Todo lo que es moral, lo que es ético supone una rebelión contra la ley de la vida. «Analizad todo cuanto es natural… y sólo encontraréis cosas horrendas», escribió Baudelaire.6

Yo ya sé que hasta el día de hoy he sido un emigrante en el país en que he vivido y cuya lengua hablo, y creo que debo tenerlo muy en cuenta, que he de emigrar de verdad y hacerlo cuanto antes, ir realmente al exilio en lo que respecta a la lengua y a las circunstancias a pesar de que actúan en mi imaginario como si fueran las propias de mi hogar. Exilarme del exilio al exilio.

Desde Sin destino7 ha cambiado mucho mi opinión respecto a la existencia «judía». No he necesitado a Wittgenstein (que tampoco ha hecho daño) para comprender que, en efecto, el judío existe. El judío es un hecho. En el fondo comprendo ahora de verdad, con todas las consecuencias, lo que escribí en Kaddish:8 dar forma a esta vida y luego sucumbir. Aunque sea visto tan sólo desde la perspectiva del artista, esto aporta en todo caso muchísimo y pone ciertos fundamentos, que tan a menudo faltan bajo los pies del hombre europeo, del hombre positivo que fija valores y que dispone (¿se apropia?) del derecho a objetivar.

Sentimiento de nostalgia, conciencia de culpa, tristeza. Vivimos en el falso mundo de los fenómenos, ahuyento a quien amo, causo tristeza a la persona cuya felicidad es para mí lo más importante. El cementerio de Hietzing; delante, la tumba de Dollfuss. El ambiente es el del cementerio de Farkasrét en Budapest, pero aquí todo está cuidado, aseado; donde los difuntos importan, también cabe esperanza para los vivos.

No me quito de la cabeza a la violoncelista de la Orquesta de Cámara Ferenc Liszt que al frotar la cuerda con el arco doblaba la cabeza hacia un lado con un gesto agitado, la dejaba caer sobre el hombro izquierdo como si no fuese suya y daba la impresión de que dolía, tanto que en medio de cualquier situación angustiosa me viene ahora a la mente una y otra vez; Musikalisches Opfer9 en el sentido estricto de la palabra. Además, tocaban precisamente Bach, los Conciertos de Brandeburgo.

En el Museo de Historia del Arte de Viena, Pieter Brueghel; tarde de invierno, los cazadores regresan a casa. Por primera vez tomé conciencia de lo que podía significar entonces, hacia el año 1500, ese cuadro, cuando la gente no estaba rodeada ni de fotografías, ni de imágenes en movimiento, cuando ni siquiera existía la novela ni había música. ¿Qué podía significar entonces ese cuadro? Y ese cuadro, con la nieve, con los árboles, con el color e incluso el aroma del aire, con la melancolía de la tarde es algo así como un punto último, como una cosa perfecta, como una vivencia eterna e inalterable que recuerdo todavía de mi infancia; se adueña de mí el asombro por el arte, por ese espíritu del que nos estamos despidiendo en este siglo. Coincidiendo con esto he de admitir que aquí en Viena aun así me rodea cierta realidad, contrariamente a la inverosimilitud de Budapest, la experiencia básica de mi vida.

Caminando por calles tranquilas, entre casas grandiosas, llegué a un edificio de ladrillos de color rojo oscuro en cuya fachada ponía Akademie der bildenden Künste [‘Academia de Artes Plásticas’] y me puse a reflexionar sobre la total superfluidad del arte. Con su particular luz, los Brueghel, la edad heroica. ¿Qué podría yo pintar hoy? ¿Qué podría pintar hoy un hombre genial? No una tarde de invierno. Tal vez no existan ya las tardes de invierno.

¿Cuáles son los estados de ánimo de un niño de hoy que se consolidan luego en forma de recuerdos? Seguro que entre ellos no se encuentra una tarde de invierno larga, envuelta en humo, gris y feliz. Actualmente, el arte «debe inventar algo», en todas los géneros artísticos. Porque las inclinaciones naturales se han paralizado, toda originalidad se ha vuelto artificial y forzada en medio de un entorno hostil a la creatividad; además, el arte ha tomado conciencia de su carácter superfluo.

¿Por qué la pedante actitud pequeñoburguesa genera en mí un respeto mezclado con miedo? ¿Por qué quiero impresionar? ¿Es esquizofrenia? ¿O el «pequeñoburgués equivocado»? Más bien quizá el fondo de mi alma, el miedo por mi sospechosa actividad; y esta actividad es sin duda la más visible y al mismo tiempo la más vulnerable para el pequeñoburgués, dentro del campo visual de su aguda mirada.

Mi madre, pobrecita, pobrecita; el terrible recuerdo (que lleva días torturándome) de cuando se incorporó en la cama, esquelética ya y abandonada por la razón y aun así con una expresión de dolor en el rostro chupado por la enfermedad y por la senectud, en ese rostro que de alguna manera había cambiado, se había vuelto más suyo que el de antes, adornado por la carne y el maquillaje; abrió los brazos y con toda la impotencia de su rendición dijo dos veces seguidas: «¡No lo sé, no lo sé!» con un tono irritado que al mismo tiempo era una llamada de auxilio. No pude ayudarle. Se le habían caído los dientes, y yo no hice nada para sustituirlos. Sus piernas, tal como se decía «allá», estaban «carcomidas», y yo procuraba no mirarlas. No hice nada para que caminara, nada para que se recuperara, aunque ya no pudiera ni caminar ni recuperarse. Mientras agonizó durante meses—o, mejor dicho, durante dos años—, yo me aferré a mi comodidad. El doctor L., sin embargo, me dijo: «Has hecho todo lo posible…». No hice nada. No podía hacer nada. Mi único consuelo es que al menos nunca me consolé con esto. Debería haber estado allí, atento a sus deseos, a si tenía hambre, a si tenía sed. En cambio, iba corriendo a buscar a la enfermera tan pronto como oía sus tripas agitarse. ¿Soy malo? Sí, más malo que bueno; desde luego, depende de la vara de medir que me aplico. En casos de emergencia soy más bien malo, aunque se han dado ejemplos de lo contrario. Soy normal; no percibo en mí la bendición cuyo brillo pudiera transmitir a los demás como luz del sol reunida en un haz; dudo también de mi talento, noto vilmente mi imperfección (dicho sea con benevolencia). Y reflexiono con sentimiento de culpa sobre el amor: eso es quizá lo más terrible, pues no sólo provoca remordimientos de conciencia, sino que muestra con toda claridad mi indignidad.

No veo ningún nexo entre mi vida y mi llamada obra; tal vez ni siquiera la he escrito yo. Lo cual no es muy probable, por decirlo de algún modo. Pero no creo lo suficiente en… ¿en qué? En mi existencia. Los hechos—ayer fracaso, hoy éxito—, todos fantasmales; mi vida, fantasmal; no la vivo con bastante intensidad, como si sólo fuese el espectador de todo.

Puede que las guerras se deban a intereses económicos, etcétera, pero lo cierto es que las del siglo XX son guerras bíblicas, tal vez más que nunca. Parecen guerras ideológicas e—insisto—puede que estén dirigidas por intereses económicos y de otra índole; lo cierto es, sin embargo, que se trata de guerras de carácter plásticamente moral que se libran entre las fuerzas destructivas y decadentes, por un lado, y las constructivas y supervivientes, por otro, entre las suicidas y las creativas, entre las de la enfermedad y las de la salud, o sea, entre el «bien» y el «mal». (Pongo estas palabras entre comillas porque en esta era relativista todo es relativo y quién sabe qué es el bien y qué es el mal: en este siglo, las guerras se hacen entre dos tipos humanos, y cada uno de ellos elige y representa una determinada actitud que puede definirse con conceptos ético-morales). (Hoy sería extraña, por ejemplo, una guerra anglo-francesa, pero no sería extraña una guerra entre un totalitarismo francés y una democracia inglesa). (Otra cosa es que el propio «totalitarismo» y la propia «democracia» también se basan en determinados fundamentos reales económicos; aunque esto precisaría de un análisis más fino, porque no todo retraso exige al mismo tiempo el totalitarismo).

El valor absoluto también se basa en un consenso; esto el pobre Wittgenstein no lo sabía; pasaba el tiempo torturándose en vano con la pregunta de si era o no «valioso» aquello que creaba; en realidad, bastaba con que lo hubiera creado, la segunda parte de la pregunta no le competía en absoluto. No se trata de que no pudiera juzgarlo; se trata de que la pregunta es en sí superflua; el deber del hombre es ser feliz y si cumple con este deber en un grado ético elevado habrá llevado a cabo su cometido. Esto es del todo suficiente para una vida. ¿Es, además, «valioso»? Pero ¿qué es valioso salvo el conocimiento de la vida para nosotros mismos y el vivir para otro(s)? Vanitatum vanitatis…

¿Es posible que la indiferencia (impotente y pasiva) que siento respecto a los «resultados de mi trabajo» se deba a que estoy convencido del extraordinario valor de mi trabajo? Es posible. Pero también lo contrario es posible; lo más probable es, sin embargo, que simplemente me comporte de una manera natural, ya que la naturaleza del trabajo intelectual sólo tolera la autorreflexión subjetiva (el impulsarse a sí mismo a trabajar, el definir el concepto del trabajo, las correcciones definitivas, etcétera), pero no la objetiva, esto es, el juicio. Porque si afirmo ser un genio, puedo serlo realmente, pero subjetivamente no me distingo en absoluto de un loco; y es muy probable que tarde o temprano enloquezca por este pensamiento. Y eso que, si uno es efectivamente un genio, debe dedicarse a otras cosas; no a enloquecer.

Las numerosas ancianas muy señoras, muy elegantes y decaídas en Viena: pienso en todo momento en mi pobre madre. Pobrecita, ahora siempre quedará como una anciana muy señora y decaída en mi memoria: una injusticia del destino para con su juventud, para con su belleza que siempre tanto cuidó y que quería dejar como recuerdo… Cómo decirlo, cómo expresar el espanto de la vida, ese horror que el deslumbre de la existencia apenas consigue tapar por unos instantes y que yo siento siempre y en todo; yo veo el abismo…

Pensando sobre la vida y la muerte, sobre el bien y el mal, etcétera, a fondo, largamente y sin concesiones, incluso con esta mente que nos ha sido dada—o quizá precisamente porque ella nos ha sido dada—, hemos de entender que el ser humano es tan sólo un fenómeno fugaz; una única chispa en la incesante lluvia de chispas de la energía que actúa también de manera incesante.

Es del todo evidente que el llamado comunismo fue una variante de la locura a la que sólo le puede seguir otra variante de la locura (aunque podemos decir asimismo que es la continuación de la misma locura). Para la curación se necesitaría algún tipo de sanatorio o, claro está, algo tentador… Sugerir, concretamente, que es mejor ser normal que estar loco. Por el momento, sin embargo, ambas posibilidades parecen igualmente inviables, y para adaptarse con «normalidad» a las circunstancias absurdas se necesita una mente igualmente absurda.

Cuando me siento tan inseguro que la angustia me cerca por todos lados, de repente habla alguien que me cree y cree en mí: resulta conmovedor y a la vez—aunque ahora mismo no sabría calibrar por qué—vergonzoso. Como si me pillaran cometiendo mis pecados secretos.

Si creemos en que el hecho moral, lo ético, desempeña en la vida humana un papel fundamental—sea positivo, sea negativo—, afirmamos en el mismo instante que creemos en Dios, porque es lo que significa, ni más ni menos.

Lo ético es racional y al mismo tiempo absurdo: en su absurdidad se presenta de repente con un giro asombroso la razón; he ahí el milagro; en unas épocas el agua se transforma en vino, en otras se inventa el teléfono… Da igual: lo esencial es la fuerza que aparece en esas manifestaciones.

Mi relación con el milagro: caer en la desesperación de manera insistente, enceguecida, pero confiar secretamente en el milagro: soy por tanto un pecador endeble en palabras de la Biblia, un neurótico o incluso un neurópata, según la terminología moderna; en todo caso, un enfermo. Sólo puedo hacer una cosa: solicitar con un autoanálisis implacable la gracia humana y la divina. O, dicho con palabras de Chéjov: hay que trabajar.

Revisando Diario de la galera.10 Los Aforismos de Wittgenstein (y Viena) han creado para ello un entorno sumamente particular. Mi «observación» más llamativa: lo poco que se aferra mi libro a la época. Me asombró. Por lo visto, la radiografía de mi «fuero interno», de mis células intelectuales y psíquicas, muestra un paisaje interior más autónomo de lo que yo mismo creía. De hecho, el «camino de un alma» se aparta por completo de la época; y de la vida. Podría decirse que se espiritualiza. Wittgenstein: «Una época malentiende a la otra; y una época pequeña malentiende todas las demás a su propia fea manera».11 Nunca mejor dicho.

«Desenmascarar», sí, pero ¿qué? Ya es tarde, ya lo sabemos todo. «Oigo el aleteo de tus cuervos…».12 Ya en el último tercio del siglo XIX, Nietzsche llamó la atención sobre la tensión entre el espíritu científico y el artístico. Desde entonces el abismo ha crecido tanto que el espíritu científico se ha convertido en inspirador del espíritu totalitario, en un poder, concretamente en un poder capaz de destruir el mundo; el espíritu del arte, en cambio, se ha retirado a la subcultura, al igual que el espíritu humano, el verdaderamente humano, el individuo, la existencia, el espíritu que se sitúa más allá de las instituciones, el espíritu religioso que nada tiene que ver con las iglesias. El espíritu científico es el del poder, el espíritu artístico es el religioso, de una religión que sólo se da en ciertas existencias individuales al margen, más allá, etcétera, de las religiones institucionales. El problema del siglo es el destino; las posibilidades de supervivencia del individuo, ésa es la cuestión humana de hoy. El espíritu artístico no quiere describir hoy en día lo excepcional, el espíritu artístico actual no es la representación de lo objetivo ni del objeto; el arte se vuelve hoy hacia dentro, el artista habla en apariencia de sí mismo, sólo de sí mismo con el fin de asegurar, de mantener, de guardar su existencia frente a la totalidad que todo lo devora; y—¡qué curioso!—así puede «ayudar» también a la sociedad. Puede hacerlo al negarse a apresar los fenómenos desde el punto de vista objetivo de la tecnocracia y al negarse a registrarlos para alguna estadística la cual introducirá esos datos en los archivos que se organizan sobre los individuos, no necesariamente de forma malintencionada, pero sí en todo caso de manera superflua y siniestra.

La historia ética del mundo: antes de Cristo y después de Cristo, antes de Auschwitz y después de Auschwitz (según Günter Kunert: después de Hitler… Pero esto es malo debido a la palabra Hitler).

¿Qué «debemos» a la persona que nos quiere? (La relación entre Dios y el hombre; la mirada que nos observa. ¿Es eso amor? Sea como fuere, nos obliga a relacionarnos; a un determinado tipo de comportamiento y luego a juzgar ese comportamiento; a una postura ética, moral, y a sus consecuencias; a la armonía o a la escisión/la locura).

No olvidemos, sin embargo, que la palabra «amor» implica a veces el egoísmo más enceguecido, la posesividad y el miedo al vacío. Y que la palabra «libertad» esconde en ocasiones el más gélido desafecto.

Hoy, una vez más, una paloma. Bajando por la calle Margit. Con el ala rota se dejó caer sobre la estrecha y solitaria acera y se estiró en este día de canícula. Alzó la cabeza y pestañeó mostrando inquietud, pero también paciencia. ¿Concebía quizá una esperanza? ¿En qué? ¿En un gato? La existencia no tiene justificación para existir.

Si mi manera de ver el mundo es sincera, es decir, si no me engaño y no me estafo a mí mismo, habré de abstenerme de juzgarme, de juzgar mi calidad literaria. Evidentemente, dicha calidad se puede juzgar de manera objetiva; pero es como si yo, casualmente, llamara en la calle la atención de un extraño que, al volver a casa, explicara luego a sus seres queridos: he visto a un tipo que era así y asá. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Si yo, además, no sé nada de él. De hecho, es una cuestión de voluntad. ¿Quiero yo formar parte de la serie de grandes escritores a los que la llamada literatura tiene en cuenta? Mi respuesta: no lo sé. La idea me resulta tan indiferente que soy incapaz de darle vueltas en la cabeza, de concentrarme en ella por un tiempo prolongado y de llegar, por tanto, a una conclusión. Sin embargo, cuando se ocupan de mí críticamente y valoran mi calidad como escritor, no consigo relacionar de forma directa mi nombre, que veo escrito, conmigo mismo, con este yo real, con este yo extraño que como realidad se me antoja más familiar y que está precisamente leyendo el artículo que trata sobre mí. Por último: creo que esta extrañeza mía es una gran suerte y me resguarda de muchas cosas. Al mismo tiempo no me incapacita para sacar adelante esta existencia con el afán de un funcionario moderadamente talentoso e intentar que tenga éxito, aunque sea de forma modesta. Por otra parte, si la cosa no me procura alegrías o si se topa con algún obstáculo, estoy dispuesto a parar de inmediato y refugiarme de nuevo en la indiferencia y en la depresión. (Todo esto sólo a beneficio de inventario).

Hay algunos a quienes leo; amo a Márai. Aunque no todas sus obras me gusten. Además, amo a Thomas Mann, a Camus, a Bernhard; hoy querría amar a alguien, a alguien a mi alrededor, pero no amo a nadie.

La historia: tentar las cosas mediante malos conceptos. El hecho es que la historia se apartó del camino de la épica a pesar de que sólo la descripción de los hechos, de los caracteres y de los actos tiene sentido. El análisis que la sustituyó es una inútil cháchara ideológica. ¿Aproximarse a las cosas desde varios lados? Correcto, pero sólo mientras sea en forma de relato. Lo cierto es que la historia no es «ciencia», sino pertenencia al lenguaje, guardiana de la memoria, destino. En cuanto «ciencia» no tiene nada que ver con el ser humano, resulta superflua y dudosa. Esto vale también, a mi juicio, para la historia económica.

La inconmensurable importancia de los padres que me enseñó un sueño el pasado verano; la imagen de mi padre y de mi madre, entre idilio à la Renoir y fantasmagoría angustiosa à la Chagall; creí entender lo que me indicaba; se trataba de renacer por mor de la vida, de su sentido; aun así, en mi actividad consciente (mis escritos) niego la benéfica importancia de mis padres; la tensión entre ambos es la clave de mi funcionamiento psíquico-consciente, de manera que no soy aquel que se desprende de mis escritos; aunque no mienta, me guía algo que no es la verdad. (Tal vez la voluntad de supervivencia que siempre me engaña y me impone el daltonismo, las anteojeras, la ideología).

Que se conciba la enfermedad como causa cuando muy probablemente sólo sea una consecuencia: fue Freud quien lo expresó por vez primera, ése es su gran descubrimiento. No es sólo una constatación práctica, sino una novedad filosófica, algo nuevo en el modo de ver las cosas. Por otra parte, el imperio del cuerpo aplasta cualquier pataleo que se le oponga. (Las ideas de Goethe sobre su inmortalidad se basaban sin duda en su energía anímica e intelectual, en su confianza en estas fuerzas, y tuvo que rendirse ante la voluntad de los vasos sanguíneos calcificados, de los órganos internos en mal estado… Curiosamente, nadie ha pensado en que todo ser humano funciona como construcción sobre la base de idénticos principios orgánico-físicos y en que eso da pie a plantear una pregunta grande, fundamental…).

Mi continua sensación de que basta un solo instante para que todo se derrumbe y para que los hombres empiecen, jadeantes, a matarse unos a otros. Un mundo brutal por el que vagan unos hombres tristes y sombríos, embotados por la brutalidad.