9,99 €

Mehr erfahren.

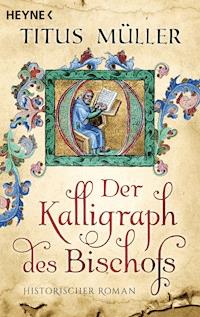

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Turin im 9. Jahrhundert: Während die Stadt von den Sarazenen bedroht wird, wird der Westgote Claudius dorthin als neuer Bischof entsandt. Er nimmt Germunt an seinen Hof, einen Gelehrten, der in der Stadt Zuflucht vor seinen Bluträchern gesucht hat. Germunt bekommt die Erlaubnis, in den sieben freien Künsten zu unterrichten, und gerät bald in den Bann des Schreibens wie der Liebe, dringt tiefer in die Geheimnisse der Kalligraphie ein und muss eines Tages seine Kunst anwenden, um Leben zu retten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 597

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Das Buch

Im 9. Jahrhundert wird Turin von den Sarazenen bedroht. Darauf sendet man den Westgoten Claudius als neuen Bischof dorthin. Er nimmt Germunt an seinen Hof, einen Gelehrten, der in der Stadt Zuflucht vor seinen Bluträchern gesucht hat. Germunt erhält die Erlaubnis, in den sieben freien Künsten zu unterrichten. Bald gerät er in den Bann des Schreibens – und der Liebe. Er dringt tiefer in die Geheimnisse der Kalligraphie ein und muss eines Tages seine Kunst anwenden, um Leben zu retten.

Der Autor

Titus Müller, geboren 1977 in Leipzig, studierte in Berlin Literatur, Geschichtswissenschaft und Publizistik. 1998 gründete er die Literaturzeitschrift Federwelt. 2002 veröffentlichte er, 24 Jahre jung, seinen ersten Roman: Der Kalligraph des Bischofs. Es folgten weitere historische Romane wie Die Brillenmacherin (2005). Titus Müller wurde mit dem C. S. Lewis-Preis und dem Sir Walter Scott-Preis ausgezeichnet. 2011 erschien im Blessing Verlag sein Roman über den Untergang der Titanic: Tanz unter Sternen. Für den Roman Nachtauge (Blessing, 2013) wurde Titus Müller 2014 im Rahmen einer Histo-Couch-Umfrage zum Histo-König des Jahres gewählt.

Lieferbare Titel

Tanz unter Sternen

Nachtauge

Die Todgeweihte

Titus Müller

Der Kalligraph des Bischofs

Roman

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Copyright © 2002 der Originalausgabe by Titus Müller/Aufbau Verlag

Copyright © 2016 dieser überarbeiteten Ausgabe Heyne Verlag,

Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,

unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com

Satz: Uhl + Massopust GmbH, Aalen

Alle Rechte vorbehalten

ISBN: 978-3-641-16625-0V002

www.heyne.de

Marita und Rainer Geschke gewidmet

Lieber Theodemir,

was weißt du über das Königreich Italien? Bernhard hat dort regiert, ein Enkelsohn des großen Kaisers Karl, daran erinnerst du dich sicher. Bis Kaiser Ludwig letztes Jahr eine Reichsversammlung nach Aachen berief, um die Herrschaft unter seinen Söhnen aufzuteilen. Hast du davon gehört? Pippin erhielt Aquitanien, der 12-jährige Ludwig bekam Bayern, und Lothar, der jetzt 23 ist, wird Senior und Mitkaiser. Er darf Kriege führen und pflegt den Austausch mit den Gesandten anderer Länder.

Vielleicht ist dir das auch schon bekannt. Aber hat man dir von der Auflehnung in Italien berichtet? König Bernhard blieb unberücksichtigt von unserem Kaiser, es sah ganz so aus, als würde Lothar bald Italien übernehmen. Der 20-jährige Bernhard versammelte in seiner Wut ein Heer und führte es zur Schlacht gegen den Kaiser. Jetzt ist Bernhard in Gefangenschaft. Es heißt, man hat ihm das Augenlicht genommen.

Guter Freund, ich werde den Kaiserhof verlassen. Der Kaiser schickt mich in den brodelnden Kessel, nach Italien. Dort erhalte ich ein Bischofsamt, und ich weiß, dass ich nicht einfach nur einen Sprengel hüten werde. Die Sarazenen fallen an der Küste ein, und schon lange gärt Hass unter einigen Langobarden, die schwer an der Herrschaft des Frankenkaisers tragen. Hinzu kommen meine Ansichten – du kennst mich.

Wie geht es dir in Psalmody? Es erfüllt mich mit Stolz, dass mein bester Schüler binnen so kurzer Zeit zum Abt erkoren wurde. Gott mit dir in diesen bewegten Zeiten! Ich ahne, dass die nächsten Monate uns Unerwartetes bringen werden. Beten wir, dass es gute Dinge sind.

Bitte schreibe mir in den nächsten Wochen. Du hast lange nichts von dir hören lassen, das war sonst nicht deine Art. Hoffentlich bist du wohlauf.

Aachen am Mittwoch nach dem Sonntag Letare, im 4. Jahr der Herrschaft Ludwigs, in der 11. Indiktion, 818 Jahre nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus.

Claudius

1

Unermüdlich liefen die zwei Ochsen. Sie sanken mit ihren gespaltenen Hufen in die Schneedecke ein und schoben sich und das Joch auf ihren Schultern vorwärts. Hinter ihnen rollte ein Karren. Er war aus grobem Holz gezimmert und mit einer Plane aus Segeltuch zugedeckt, als Räder dienten unförmige Holzscheiben, die ihn in eine rumpelnde Schaukelbewegung brachten. Schneeklumpen wurden von den Scheiben aufgehoben und fielen dumpf herab.

Der Weg war schmal, und oft stieß der Wagen gegen einen tief hängenden Tannenast oder ein Gebüsch und löste ein weißes Rieseln aus. Wie die Zweige wurden die Gerüche des Waldes vom Schnee zugedeckt, und so war die Luft unbeladen, klar, fast stechend leer. Auch das Ächzen des Karrens versank hilflos in der gedämpften Stille rechts und links des Weges. Wo am Himmel die Wintersonne stehen sollte, drang wenig mehr als ein blau-weißes Schimmern durch die Wolkendecke.

Vorn auf dem Wagen saßen zwei Männer. Der Stämmigere hatte sich eine Peitsche unter den Arm geklemmt und die Hände tief in der Pelzkleidung vergraben. Er schien mit offenen Augen zu schlafen, sein Blick wurde vom Schaukeln des Karrens umhergeworfen, fast willenlos, ohne irgendwo haften zu bleiben. Der andere dagegen sah aufmerksam um sich. Er war in eine Decke gehüllt und taute mit dem Atem die Schneeflocken, die sich darauf sammelten. Immer wieder glitten seine Augen über das Waldesdickicht. Jetzt beugte er sich seitwärts vom Karren, um nach hinten zu schauen.

»Ihr fahrt zu einem Zimmermann?«, fragte Germunt über die Schulter hinweg.

Der Stämmige brummte zustimmend.

»Gibt es vorher eine Ortschaft, in der Ihr mich absetzen könnt?«

»Ein Romane betreibt ein kleines Gasthaus am Weg.«

»Gut.«

Knochen knackten, als der Stämmige sich streckte. Nach einem lauten Gähnen fing er an, in der Kleidung zu graben, und holte ein kleines Säckchen hervor. Die Finger pickten darin herum, und ein leises Klingeln erscholl. »Nun, junger Freund, du bist mir sicher dankbar, dass du auf dem Wagen mitfahren durftest.«

Germunt sah zum Säckchen hinüber. »Natürlich, schon.«

»Wie dankbar genau? Einen Silberpfennig?« Der Stämmige grinste.

»Ihr wärt die Strecke doch so oder so gefahren.«

»Und du hättest dich fürchterlich verlaufen.«

Germunt lachte. »Diesen Weg kann man nicht verfehlen.«

Der Stämmige verstaute das Säckchen wieder. Dicke Falten erschienen auf seiner Stirn. »Hör zu, du Esel. Bis hierhin soll dich der Weg nichts kosten. Bin ja kein Unmensch. Aber wenn ich dich bis vor die Tür des Gasthauses fahre, muss was für mich rausspringen. Einen Pfennig wirst du doch bei dir haben! Entweder du zahlst, oder du läufst.«

Germunt starrte auf die weißen Wolken, die aus den Nüstern der Ochsen stoben. »Wie weit ist es bis dahin?«

»Weit.« Der Gefragte reckte aufwendig das Gesicht zum Himmel. Er nahm einen tiefen Atemzug. »Und wenn mich nicht alles täuscht, wird es bald schneien.«

»Es ist nicht christlich, die Not eines anderen auszunutzen.«

»Findest du? Ich zwinge dich zu nichts. Du hast die freie Wahl, ob du dich durch den Schnee kämpfen willst oder ob du einen Pfennig aus deiner Geldkatze opferst. Übrigens hast du mit der Entscheidung noch bis zu dieser Wegbiegung da Zeit.« Der Stämmige deutete mit der Peitsche voran.

»Zu gütig.« Germunt schälte sich aus der Decke. »Nun, dann wünsch ich Euch viel Erfolg, wenn Ihr Eure Kisten mit Nägeln verkauft. Ihr scheint ja große Not zu leiden.« Mit diesen Worten sprang er vom Karren und wandte sich rechts in den Wald. Er hatte längst das kleine Licht bemerkt, das in einiger Entfernung zwischen den Bäumen schimmerte.

»Mögen dir die Zehen abfrieren«, rief ihm der Karrenführer hinterher. Er ließ die Peitsche auf die Ochsenrücken knallen.

Tatsächlich erinnerten Germunt schon die ersten fünf Schritte daran, dass er Löcher in den Sohlen hatte. Kalt drang der Schnee in die Stiefel ein. Zuerst hatte er das Gefühl, auf rund geschliffenen Steinen zu laufen, dann spürte er seine Füße überhaupt nicht mehr. Er schlug die Decke um sich und ging weiter, mal humpelnd, mal springend, auf das Licht zu.

Das Haus, das er schließlich erreichte, bestand aus einem riesigen Dach und niedrigen Holzwänden. An der Seite hatte es drei Luken, zwei waren mit Läden fest verriegelt, eine jedoch offen, um frische Luft hereinzulassen. Als Germunt auf der Stirnseite durch die Tür trat, wurde die Luke gerade von einem Mädchen geschlossen.

Augenblicklich erlosch das Tageslicht. Rötlicher Feuerschein spielte im Raumesinneren auf vier Tischen, die von Schemeln gesäumt waren. An der Stirnseite hatte man aus Feldsteinen einen Kamin aufgeschichtet. Darin prasselte ein helles Feuer, über dem ein gerupfter Vogel hing. Immer wenn sich ein Fetttropfen löste, zischten die Flammen auf.

»Seid gegrüßt«, sagte Germunt, und als das Mädchen sich umwandte, lächelte er sie an: »Habt Dank für dieses Fenster – es hat mir den Weg zu Euch gewiesen.«

Sie schaute kurz zu den geschlossenen Fensterläden, dann lächelte sie auch und deutete auf einen Tisch, auf dem ein Talglicht flackerte. »Wenn der Herr Wolfsjäger nichts dagegen hat, mögt Ihr Euch zu ihm setzen.«

Ein Mann mit rabenschwarzem Schopf war der einzige Gast. Er musterte Germunt mitleidig. »Kommt nur herüber. Ihr seht recht erfroren aus.«

»Ich bin’s, ich bin’s«, lachte Germunt. Er setzte sich auf einen Schemel und riss sich die Stiefel von den Füßen. Harte Klumpen Schnee fielen auf den Boden.

»Mit diesem Schuhwerk seid Ihr durch den Schnee gelaufen?«

»Vor sechs Sonntagen waren die Stiefel noch neu.« Germunt löste sich die Decke von den Schultern und entblößte sein abgewetztes Lederwams.

»Also kommt Ihr von weit her? Der Abend scheint unterhaltsamer zu werden, als ich erwartet hatte. Wollen wir uns nicht zum Feuer setzen, bevor Ihr erzählt? Ihr habt Wärme nötig, und ich kann einen Blick auf dieses Rebhuhn werfen, dass es nicht schwarz wird. Ich bin Otmar.« Der Mann streckte ihm die Hand entgegen, und Germunt ergriff sie und nannte seinen Namen. Als der Jäger seinen Schemel zum Feuer trug, sah ihm Germunt zögerlich nach. Dann folgte er dem Schwarzschopf.

Kaum hatte er Platz genommen, ertönte es: »Willkommen. Kann ich dem Herrn etwas bringen?« Ein kleiner Kerl mit einem grauen Haarkragen um den kahlen Kopf blickte Germunt fragend an. Die braune Haut und die dunklen Augen wiesen ihn als Romanen aus.

»Diesen Vogel dort bratet Ihr sicher für«, Germunt stockte, »den Wolfsjäger?«

»Ich geb Euch gern die Hälfte ab«, kam Otmar dem Wirt zuvor. »Bringt uns nur ein wenig Honigwein, damit unserem Freund hier warm wird.«

Und seine Zunge sich löst, ergänzte Germunt in Gedanken. »Nein, für mich nur einen Krug heiße Milch.« Er griff sich unter das Lederwams und holte das kleine Säckchen hervor, das vor kurzer Zeit noch dem Karrenlenker gehört hatte. Mit einem raschen Blick prüfte er den Inhalt und steckte es wieder ein.

»Woher kommt Ihr?« Otmar drehte den Rücken zum Feuer und stützte sich zwischen den Beinen auf dem Schemel ab. Er sah Germunt neugierig ins Gesicht.

Die dunklen Flure des Klosters standen aus Germunts Erinnerung auf, die Kammer seiner Mutter, ihr tränennasses Gesicht. Er war so wütend auf den Kantabrier gewesen, dass er mit der flachen Hand gegen den Türrahmen hatte schlagen müssen, um sich Luft zu machen. Und trotzdem wollte sie ihn zu ihm schicken. »Lauft sechs Wochen Richtung Norden«, sagte er, »dann kommt Ihr in meine Heimatgegend. Aber ich rate Euch, nehmt zwei Paar Stiefel mit Euch.«

Der Jäger grinste. »Schön dort?«

»Weinberge gibt es. Und einen Fluss, da baden die jungen Mädchen im Sommer. Das ist ein anderer Anblick als diese dunklen Wälder hier.«

»Aber Ihr werdet weniger Wild haben. Zum Jagen ist es hier gut. Was ist Eure Arbeit?«

»Ich habe bisher meinem Vater auf dem Feld geholfen. Jetzt bin ich auf der Suche nach neuem, gutem Land.«

»Verstehe. Euer Vater kann nicht mehr genug Mehl in die Kiste wirtschaften?«

»Wie denn, mit einem Acker, auf dem mehr Steine als Erdklumpen liegen? Meine Geschwister mussten sie als Knechte und Mägde auf die benachbarten Höfe schicken. Dazu hatte ich keine Lust.«

»Stattdessen wollt Ihr Euch Land suchen. Wie genau macht Ihr das?«

»Ackerland gibt’s nicht geschenkt, das weiß ich selbst. Ich werde ein Waldstück roden, die Stümpfe ausbrennen und Gerste säen.«

»Ihr allein.«

»Ja, ich allein.«

»Und dann?« Die Mundwinkel des Jägers zuckten spöttisch. »Eine Familie gründen? Kinder?«

»Keine Kinder. Ein Weinberg … Ach, was erzähle ich Euch davon.«

»Ihr wollt also reich werden? Mit leeren Händen, einfach so reich werden? Ihr habt viel Gottvertrauen. Habt Ihr nicht gesagt, Euer Vater kann mit seinem Feld kaum die Familie ernähren?«

»Zu viele Fragen für einen müden Wanderer.«

Eine längere Pause folgte, bis der Wirt zwei Krüge brachte, und nachdem beide getrunken hatten, erhob sich Otmar, ging zu seinem Platz am Tisch und holte einen großen Ledersack. Er langte hinein und hob zwei Wolfsfelle heraus. »Wickelt Euch das um die Stiefel. Wartet, ich habe Hanfseile.« Er wühlte erneut.

Germunt nahm die Felle und Seile entgegen. Dann zog er seine Stiefel an und legte mit flinken Handgriffen die Felle zurecht. Seine Finger spielten, zauberten, und bald waren die zwei Wolfsfelle mit Stricken gezwungen, sich völlig an seine Stiefel anzuschmiegen.

»Ihr seid geschickt.« Otmar nickte anerkennend. »Wisst Ihr, ich könnte jemanden gebrauchen, der mit mir Wolfsfallen baut. Könntet Ihr Euch vorstellen, mir bei der Jagd zu helfen, anstatt Wald für einen Acker zu roden?« Ein verdächtiges Funkeln lag in den Augen des Jägers.

»Könnte Eure Jagd zwei Männer ernähren?«

»Der Graf zahlt leidlich, damit ihm die Wölfe nicht das Land kahl fressen. Ich wäre bereit, mit Euch zu teilen. Bin lange genug allein durch die Wälder gezogen.«

»Lasst mich nachdenken.«

»Könnt Ihr mit Pfeil und Bogen umgehen?«

»Nein.«

»Ich könnte es Euch beibringen. Wenn Eure Augen annähernd so gut sind wie Eure Hände, werdet Ihr ein guter Jagdgehilfe.«

»Seid Ihr oft am Hof des Grafen?«

» Sorgt Euch nicht. Ein Wolfsjäger arbeitet weit entfernt von größeren Orten.«

Germunt sah auf.

»Kommt, nehmt ein Stück Rebhuhn. Wenn wir es länger über dem Feuer hängen lassen, schmeckt es wie eine alte Ziege.«

Dankbar bediente sich Germunt an dem heißen Fleisch und aß. Otmar sah ihm wohlwollend zu. An Germunts Hemdsärmeln waren die Eiskristalle geschmolzen. Er war müde und schloss beim Kauen genießerisch die Augen. Plötzlich hielt er inne. Der Atem stockte ihm, seine Hände erstarrten mitten in der Bewegung.

»Stimmt was nicht?«

Germunt blieb die Antwort schuldig. Seine Schläfen pulsierten. Er bewegte sich ruckhaft und erstarrte abermals, um zu lauschen. »Ich muss fort.«

Er warf das Rebhuhnstück in die Feuerstelle, wo es einen Funkenregen bewirkte, und stürzte zum Fenster. Hastig löste er die Riegel und öffnete den hölzernen Laden um einen kleinen Spalt. Jetzt war es deutlich zu hören. Ein Pferdewiehern.

»Ihr seid kaum aufgewärmt und braucht ein wenig Schlaf. Wenn Ihr möchtet –«

Germunt lief zum Wolfsjäger hinüber und drückte ihm eine Münze aus dem Säckchen in die Hand. »Ich danke Euch. Für die Felle und für Euer Angebot.«

»Wenn Ihr es annehmen wollt, ich bin die nächsten Tage hier.«

Germunt nickte, lief dann zur anderen Seite des Raumes, trat den Fensterladen mit dem Fuß auf und sprang hinaus.

Er lief, bis ihm die Lungen zu zerreißen drohten. Irgendwann ging es nicht mehr, er musste anhalten, um zu verschnaufen, und stützte den vorgebeugten Oberkörper an einem Baum ab. Als er sich umdrehte, konnte er seine Fußspuren im Schnee erkennen, eine lange Kette. Er hätte genausogut dem Wirt eine Wegbeschreibung geben können.

»Schnee, Gott, Schnee vom Himmel!«, keuchte er. »Aber du hast mich wohl längst aufgegeben.« Er schleppte sich weiter. Seine fellumwickelten Füße waren von weißen Gewichten beschwert. Jedes Mal, wenn er sie abschüttelte, hingen nach wenigen Schritten neue daran, also nahm er sie hin. Manchmal blieb er stehen, weil er sich einbildete, neben dem Knarren seiner Schritte ein weiteres Geräusch zu vernehmen: Verfolgerfüße. Doch es blieb still, so still, dass er müde wurde. Es kostete ihn große Überwindungskraft weiterzulaufen.

Nach einiger Zeit fiel Germunt in den federnden Gang, den er sich in den letzten Wochen angewöhnt hatte. Er sah beim Laufen dem dichten Nebel nach, den jeder Atemzug aus seinem Mund presste. Einmal blickte er an sich hinunter. Mager war er geworden, aber auch sehnig und ausdauernd. Schon bald beruhigte sich der Herzschlag, und auch das Stechen in der Brust verschwand. Gefährlich war die Kälte, nichts anderes. Er fühlte sie nicht mehr. Immer wieder musste er sich daran erinnern, dass die weiße Decke nicht nur weich, sondern auch todbringend kalt war.

Zwei Tage lang hielten ihn Wille und Überlebensdrang in Bewegung. Dann war er so ausgekühlt, dass er den Erfrierungstod für ein wenig Schlaf gern in Kauf nehmen wollte. Er sank auf dem Schnee zusammen. Augenblicke später begann er zu lächeln und schmiegte sich in das kalte Pulver, als wäre es wärmendes Stroh. Er spürte nicht mehr, dass es zu schneien begann.

Wie Federn flogen die Schneeflocken aus den tief hängenden Wolken herab. Der Wind trieb sie auf die Berge zu, aber sobald sie zwischen die Baumwipfel gesunken waren, suchten sie sich einen eigenen Platz.

Da waren Schweine, die bei der Schlachtung im letzten Winter verschont worden waren und nun unter der Schneedecke nach Eicheln und Bucheckern gruben. Sie bewegten sich frei, nur selten schauten ihre Besitzer nach, wie es ihnen ging.

Die Menschen suchten Holz zum Heizen und um daraus Schuhe oder Schüsseln zu schnitzen. Wie Käfer nahmen sie sich aus an den Rändern des riesigen Waldes, einsame, um ihr Überleben kämpfende Käfer.

Durch die Ritzen in den Fensterläden konnte man sie Wolle zupfen sehen oder Flachs brechen. Einige Unverdrossene arbeiteten draußen, reparierten Zäune und bereiteten ihre Gemüsegärten auf den Frühling vor, indem sie versuchten, die halb gefrorene Scholle aufzuhacken.

In den Heuscheuern kratzten sie Futter für die Kühe und Schafe zusammen, die sich in den Ställen dicht aneinanderdrängten, um sich zu wärmen.

Die weißen Flocken sanken auf all dies herab, bedeckten die Dächer, bis sich das Holz unter dem Gewicht des Schnees bog, setzten sich auf die Schweineborsten und duldeten keinen Farbtupfer außer dem alles regierenden Weiß.

Germunt öffnete die Augen, langsam, so, wie sich an einem Wintermorgen die Sonne über den Horizont quält. Es dauerte eine Weile, bis er etwas erkennen konnte. Er lag an einem Hang, hinter sich dichten Wald, vor sich ein riesiges Gebirge. Lange starrte er auf die Klüfte und die Geröllfelder, die sich hoch in den Himmel erhoben und Schatten von der Größe vieler Getreidefelder aufeinanderlegten. Wenn er ein Vogel wäre, könnte er einfach hinüberfliegen. Er malte sich aus, wie er die Gipfel noch einmal umkreisen und für immer hinter den Bergen verschwinden würde.

Mit diesen Beinen, dachte er, werde ich über die Berge laufen. Niemand wird mir folgen. Ich werde eines Tages zwischen Rebstöcken stehen, werde kühle Trauben im Mund zerplatzen lassen und ihren Saft schlucken. Es werden meine Trauben sein, gute Trauben. Ich muss nur aufstehen und losgehen.

Sein Gesicht fühlte sich nass an. Er hob die Linke, um darüberzuwischen, und streifte etwas Warmes, Pelziges. Als er die Hand vor die Augen hob, war sie rot. Erschrocken sah er zur Seite. Neben ihm lag ein graues Fellbündel, aus dem ein Pfeil ragte. So schnell die gefrorenen Glieder es erlaubten, richtete er sich auf und lief ein paar Schritte in den Schnee hinein. Das Herz schlug ihm gegen die Rippen, und er atmete stoßend.

War es ein Zeichen des Wolfsjägers? Zögerlich kehrte er zurück, schob seinen Fuß unter den Kadaver und drehte ihn herum. Die Fänge eines Wolfsgebisses blitzten ihn an. Die Beine des Tiers waren abgeknickt wie bei einem Hund, der es sich zum Kraulen bequem macht. Eine Blutlache hatte den Schnee aufgetaut. Vermutlich hatte ihn der warme Kadaver vor dem Erfrieren gerettet.

Germunt kniete nieder und drehte den Wolf wieder um. Er betrachtete die dunklen Federfetzen, die am Ende des Holzschafts befestigt waren. Er vertraute besser niemandem mehr, auch nicht diesem Jäger.

Von unbändigem Hunger getrieben, brach er die Schusswunde auf und riss das Wolfsfleisch mit den Zähnen heraus. Er zwang sich zum Schlucken, indem er den Kopf nach vorn neigte und so das Schütteln unterdrückte, das ihn zu erfassen drohte.

Als er nichts mehr hinunterbrachte, wandte er seinen Blick zum Gebirge. Ein weiter Weg lag vor ihm. Er lief den Hang hinab, die Beine schmerzten ihn bei jedem Schritt, aber er hielt die Augen starr auf die Berge gerichtet und humpelte weiter voran. Er erreichte einen neuen Waldrand. Unter den Bäumen hervor ertönte plötzlich eine Stimme, die ihm bekannt vorkam. »Ihr wollt also nicht mit mir gehen?«

Im Schatten einer Buche, deren Zweige so dicht wuchsen, dass darunter statt des Schnees nur dunkle Erde zu sehen war, stand Otmar. Jetzt sah er wirklich wie ein Jäger aus: die Sehne auf den Bogen gespannt, den Köcher mit Pfeilen auf dem Rücken, einen Langdolch an der Seite und vollständig in dunkles, abgewetztes Leder gekleidet. Seine Augen blickten ernst. Germunt meinte, in ihnen einen schmalen Riss von Bedauern zu entdecken.

»Ich muss über die Berge.«

»Hört, Germunt, ich bewundere Euren Mut. Aber es ist Winter, die Pässe sind vereist. Das sind mitunter schmale Wege – ein falscher Schritt, und Ihr stürzt in die Tiefe. Niemand reist im Winter über die Alpen.«

»Ich schon.«

»Das ist Irrsinn! Selbst Könige warten auf den Frühling, wenn sie das Gebirge überqueren wollen.«

Eine Weile schwiegen sie, standen einfach da. Germunts Stimme klang rau, als er schließlich sagte: »Ich hab nichts zu verlieren. Mein Leben ist auf dieser Seite der Berge nichts wert.«

»Als Ihr den ›Blinden Acker‹ verlassen hattet, kamen vier rothaarige Edle angeritten. Sie trugen reich verzierte Schwerter und Stiefel aus feinstem Leder.«

»Hat der Wirt was verraten?«

»Marellus? Sein Großvater besaß viele Äcker, Wiesen, Mühlen und sogar einige Webhütten. Fränkische Herren, genau wie diese Häscher, haben alles zerstört oder an sich gerissen. Marellus hat für das Pack nicht viel übrig.«

»Und Ihr?«

»Ich arbeite für den Grafen, aber heißt das, dass ich mich an jede Begegnung erinnern muss? Es gab ein Rebhuhn zu genießen.«

»Ich danke Euch.«

»Warum wollt Ihr nicht mit mir ziehen? Ihr müsst nicht über die Berge, im Wald seid Ihr gut verborgen. Und was immer Ihr getan habt, ich werde Euch nicht danach fragen.«

»Die Brüder der Irene finden mich. Nur wenn ich über die Berge komme, werde ich frei sein. Sie glauben nicht, dass man sie im Winter überqueren kann.«

»Und das zu Recht, Germunt. Selbst die Räuberhorden …«

»Ich habe Euch nicht um Rat gebeten. Lasst mich meinen Weg gehen.« Germunt sah zur Seite, dann ging er an Otmar vorbei. Nach einem Dutzend Schritte hörte er ihn hinter sich rufen: »Ihr müsst über den Cenisberg, dort gibt es einen Pass. Gott schütze Euch, Germunt.«

Er blieb stehen. Ohne sich umzudrehen, antwortete er laut: »Gott schütze auch Euch, Otmar.«

Am Fuß der Berge stieß Germunt auf einen Pfad, der ihn zu einem Fronhof von beachtlicher Größe führte. Eine eigene Kirche gab es, die von elf Häusern und Hütten umgeben war. Alles Land ringsum gehörte dem Fronherrn, wie man ihm erzählte, und von sieben Bauerngehöften erhielt er Abgaben. Da Germunt wenig sprach, lagen ihm die Bauersfrauen mit ihren Klagen in den Ohren. Ihre Männer müssten so oft im Jahr Mergel ausfahren, beschwerten sie sich. Das habe es früher nie gegeben. Und überhaupt werde die Arbeit immer mehr, und das meiste bliebe an ihnen hängen.

Sobald er gehen konnte, ohne sie zu kränken, zog sich Germunt in den Wald zurück. Aus dem Eiswasser eines kleinen Bachs schaufelte er schwarzen Lehm, mit dem er sich Gesicht und Hände färbte. Auch die Wolfsfelle band er sich von den Füßen, zog die Stiefel aus und rieb sich bis zu den Knien mit der dunklen Masse ein. Eines der Hanfseile, die die Felle gehalten hatten, knüpfte er sich unter dem Hemd um den Bauch.

Die Nacht tauchte den Hof in Finsternis, als Germunt auf bloßen Füßen aus dem Wald schlich. Er hielt unter den letzten Bäumen noch einen Moment an und suchte die Ansiedlung mit den Augen ab: Kein Wächter war zu sehen. Lautlos flog Germunt zwischen die Häuser. An der Tür eines Schuhflickers, den er am Tage beobachtet hatte, schloss er die Augen und lauschte. Er gab sich nicht mit der Feststellung zufrieden, dass die Atemzüge eines Schlafenden zu hören waren, sondern achtete genau auf ihre Regelmäßigkeit, ihre Länge. Dann schob er die Tür auf und glitt durch den Spalt in den finsteren Raum.

Kaum hatte er die Tür wieder geschlossen, fing der Schlafende an, zu schlucken und nach Luft zu japsen. Germunt erstarrte, längere Zeit rührte er nicht einmal den kleinen Finger, verlagerte auch nicht das Gewicht von einem Bein aufs andere, sondern stand einfach still. Er atmete leise. Innerlich allerdings erstickte er beinahe an dem Schmerz in seiner Brust, der ihm ein Keuchen abnötigen wollte.

Endlich hatte der Schuhflicker zu ruhigem Schlaf zurückgefunden. Gierig atmete Germunt ein und blies die Luft langsam wieder aus. Ein Zittern lief durch seine Arme und Beine. Er wartete noch einen Moment, dann begann er, mit sanften, lautlosen Bewegungen den Raum zu erkunden, um ein passendes Paar Stiefel zu finden. Seine Finger befühlten weiches Leder, hartes, aufgeschürftes, zerrissenes. Ungeduld stieg in ihm auf. Da entdeckte er ein Stiefelpaar, das ihm zusagte und seinen Füßen entsprechen konnte. Er zog es nicht an, sondern schob es sich unter die Kleidung, wo er es mit dem Strick festklemmte.

Nachdem er das Haus des Schuhflickers verlassen hatte, wandte er sich zwei tief in den Boden eingegrabenen Lagerhütten zu und holte aus der einen ein Fell, das ihn wärmen würde, aus der anderen Käse, Nüsse und gesalzene Fische. Proviant.

Gerade trat er aus dem Schatten des letzten Hauses, um die Ansiedlung mit seiner Beute zu verlassen, da hörte er hinter sich eine spöttische Frauenstimme: »Na, schon wieder in die Büsche, Eckhard?«

Eckhard? Für immer, meine Liebste, dachte er und biss sich auf die Unterlippe. Glücklicherweise war Neumond, so verbarg die Finsternis sein Grinsen.

2

Von der höchsten Turmspitze aus betrachtet, war Turin eine wunderschöne Stadt. Im Norden und Osten donnerten die weißen Klüfte der Alpen in die Höhe, im Süden und Westen glitzerten Sonnenfunken in den Kurven des Flusses Po. Dazwischen bahnten sich durch fruchtbares Hügelland Straßen zu den vier Toren der Ummauerung. Innerhalb der Stadtmauern Turins schließlich befand sich ein riesiger Garten, so wirkte es, in den die Häuser hineingestreut waren.

Ein Besuch auf ebener Erde vermittelte einen ganz anderen Eindruck. Die breiten Römerstraßen, die nach Turin führten, waren lange Zeit nicht ausgebessert worden und so schadhaft, dass die meisten Händler auf den Fluss ausgewichen waren und ihre Güter nicht mehr mit Pferde- und Ochsenkarren, sondern mit Kähnen, Booten und Schiffen bewegten.

Es gab kaum noch intakte Steingebäude in der Stadt. Hunderte von Menschen lebten in Holzschuppen und hatten Nutzgärten zwischen den Ruinen römischer Prunkvillen angelegt, um ihren kargen Mittagstisch ab und an ein wenig bereichern zu können. Wo kein Garten war, schüttete man die Abfälle hin, wenn nicht der Eimer direkt auf die Straße entleert wurde. An heißen Tagen war der saure Geruch der Küchenabfälle so beißend, dass auch hartgesottene Turiner ihn nicht leugnen konnten.

Nur längs der großen Straßen sah man neue Häuser mit Steinfundament und zwei hölzernen Stockwerken. Im Schatten ihrer Höfe verbargen sie ähnliche Gärten wie die der Armen, dazu einen Stall und einige Wirtschaftsgebäude. Wer hier wohnte, besaß mit Sicherheit ausgedehnte Weideflächen und Weinberge gleich vor der Stadtmauer.

Und dann waren da zwei Anwesen, die den Prunk vergangener Jahrhunderte bewahrt hatten. Der Palast des Grafen mit dem dazugehörigen Hof ruhte im Südosten Turins. Hier hatte es niemand gewagt, Steine als Baumaterial herauszubrechen, und wenn die kräftigen Wände doch gebröckelt waren, hatte man sie so gut nachgebessert, dass kein Schaden mehr zu sehen war. Kräftig und von der Zeit unangetastet, thronte der Steinpalast über schwachen, hölzernen Neubauten.

Sein Gegenstück, nicht ganz so hoch, aber breiter gebaut, fand sich am anderen Ende der Stadt, unweit des Prätorianertors: der Bischofspalast. Niemand hatte Mauern aus Lehm in die großen Säle eingezogen, damit sie mehrere Familien beherbergen konnten, oder nach und nach die Wände abgebrochen, um daraus Fundamente für neue Häuser zu errichten. Seit Jahrhunderten beschienen Sonne und Mond dasselbe unveränderte Gebäude.

Biterolf betrat ungern den Speisesaal. Nur selten konnte er seine Mahlzeit in Frieden einnehmen. Dabei erschien er nur gerade rechtzeitig für das Tischgebet und verließ den Saal, während er noch am letzten Bissen kaute, um seinen Peinigern weniger Angriffsfläche zu bieten. Es machte keinen Unterschied, wo an der langen Holztafel er Platz nahm, immer saß einer von ihnen in seiner Nähe. Wäre es nicht unsittlich gewesen, hätte er sich zum Essen gern eine Kapuze über den Kopf gestreift.

Es war ein warmer Tag, die sanfte Frühlingsluft streichelte die Vorhänge der acht Fenster des Speisesaals. Für das Tischgebet herrschte Stille, dann setzte das Geplauder der bischöflichen Dienstleute wieder ein. Biterolf begegnete den Augen von Thomas, dem Kellermeister. Er war einer der Schlimmsten, und das gehässig-frohe Funkeln in seinem Blick verriet, dass der schöne Tag in ihm nur noch mehr Lust am Verhöhnen geweckt hatte.

»Oho, der Herr des Schreibens hat Hunger. Habt Ihr wieder einmal Krieg mit der Feder geführt, während Ihr uns den Frieden predigt?«

Stumm tauchte Biterolf seinen Holzlöffel in den Getreidebrei.

»He, ich rede mit dir!«

Biterolf seufzte. »Warum musst du immer wieder die alten Fragen aufbringen, Thomas? Ich hab jetzt keine Lust zu streiten.«

»Wir wissen doch, Streit ist dir zuwider«, spottete nun Ato, der jüngste Sohn eines adligen Langobarden. Er war zu einer geistlichen Laufbahn gezwungen worden, damit das Erbe nicht aufgeteilt werden musste. »Wenn es nach dir geht, werfen wir alle Waffen in eine Grube und schütten sie zu, nicht wahr? Aber was würdest du sagen, wenn am Remigiustag kein Rehbraten auf dem Tisch steht –«, er drehte sich im Halbkreis, damit alle es hören konnten, »von meiner Hand erlegt? Auch dazu braucht man Waffen, du Schlaukopf.«

Biterolf aß mit gebeugtem Rücken. »Das ist etwas anderes.«

»Etwas anderes. Ach so!« Der Kellermeister stützte seine Pranken auf dem Tisch ab. »Und wenn sich ein Sarazene mit seinem Krummsäbel auf dich stürzt, was tust du dann? Lässt du dir wie ein blödes Schaf den Kopf abschlagen?« Er deutete mit der Hand einen Schwerthieb an. »Zack!« Unsanft landete sein Handrücken auf Biterolfs Hals. »Schon hätten wir einen Querulanten weniger.«

»Wenn es Gottes Wille ist, dass ich sterbe, dann sterbe ich.«

»Komm mir nicht mit dem Herrn, Biterolf«, fuhr Ato auf. »Hat nicht der Herrgott das Volk der Israeliten immer wieder gegen die Heiden in den Krieg geschickt?«

»Beruhigt euch!«, rief eine Stimme vom hinteren Teil des Tisches. Ato und Thomas setzten sich.

»Simon Petrus schlug dem Knecht des Hohepriesters im Garten Gethsemane das Ohr ab«, murmelte Biterolf. »Hat ihn Christus dafür gelobt?«

»Ein Beispiel gegen viele.« Thomas wandte sich Ato zu: »Sag mal, schmeckt dir der Gerstenbrei heute auch so merkwürdig? Die Gerste ist in Ordnung, aber die Kräuter! Könnte es sein, dass Biterolfs Köter in den Kräutergarten gepinkelt hat?«

Ato lachte schallend. »Farro, dieses Mistvieh. Der hat die Bibel verstanden. Auge um Auge, Zahn um Zahn.«

Ein tiefes Knurren ließ die Dienstleute erschrocken aufblicken.

»Aus, Farro, es ist gut«, sagte Biterolf leise.

»Dein Rüde versteht die Dinge anders als du, siehst du?« Während er seine breiten Schultern ein Stück von Biterolfs Platz wegbewegte, versuchte der Kellermeister, einen Blick unter den Tisch zu werfen. »Ganz lieb, mein Hundebiest, ganz lieb … Wir sind auf deiner Seite.«

Biterolf nahm seine Schüssel und stellte sie auf den Boden. Es dauerte eine Weile, ehe Farro sich beruhigt hatte und seine Schnauze wie beiläufig zu dem Getreidebrei reckte, um ihn aus dem Holznapf zu lecken.

Ato deutete mit dem Löffel auf Biterolf. Er machte ein übertrieben ernstes Gesicht. »Wo du dich doch so gut in der Heiligen Schrift auskennst, warum wirst du nicht unser neuer Bischof? Soweit ich weiß, ist noch kein Nachfolger bestimmt.«

»Ja«, fiel Thomas mit gespielter Begeisterung ein, »du machst doch sowieso seit vielen Jahren den überaus wichtigen Schriftverkehr, da fehlt dir nicht mehr viel!«

»Der Kaiser hat den neuen Bischof schon auf den Weg geschickt«, sagte Biterolf trocken. Sofort war es still im Speisesaal. Die Essenden am Ende der Tafel beugten sich vor, um kein Wort zu verpassen. Biterolf, der seinen Blick gesenkt hielt, wusste genau, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren. Ja, man hielt seinen Posten für langweilig und prahlte mit Jagderfolgen oder Trinkgelagen. Dass er Jahr für Jahr mit Präzision geheime Urkunden ausgestellt hatte, den Briefverkehr des Bischofs in- und auswendig kannte und auch jetzt als erster über die Neuerungen Bescheid wusste, das wurde gern übersehen. Stattdessen dieser ewige Streit über das Töten, wo doch der Wille Gottes eindeutig war. »Sein Name ist Claudius. Er war bis vor Kurzem Lehrer der Hofgeistlichkeit bei Kaiser Ludwig. Es heißt, dass er ein Schüler Leidrads von Lyon ist. Und er soll mit unserem Kaiser seit dessen Kindheit befreundet sein. Hat ihn wohl schon in Aquitanien kennengelernt.«

»Ein Günstling also«, stöhnte Thomas, »ein Weichkopf, der sich bei der ersten Begegnung mit den Sarazenen in die Hosen machen wird.«

»Sprich nicht so von unserem künftigen Bischof!« Kanzler Eike stand am Ende der Tafel auf und zog die grauen Augenbrauen zusammen. Seine Glatze warf Falten, als er den Blick zu Biterolf wandte. »Warum hast du mir nicht davon berichtet, Biterolf?«

»Ich habe eben erst Botschaft erhalten. Verzeiht mir, Kanzler.«

Bevor Eike etwas antworten konnte, ergriff der Kellermeister wieder das Wort. »Aber es ist doch so, oder etwa nicht? Der Kaiser möchte einen Kindheitsfreund belohnen und gibt ihm deshalb Turin zum Sprengel. Ob dieser Claudius die Fähigkeit hat, eine so wichtige Diözese zu regieren, wird gar nicht gefragt. Vielleicht ist er klug, wenn er bisher die Geistlichen des Kaisers unterrichtet hat, aber das ist es doch nicht, was wir hier brauchen! Wir brauchen jemanden, der hart durchgreifen kann, jemanden, der die Langobarden niederhält und den Sarazenen ihr dummes Grinsen mit dem Schwert aus dem Gesicht wischt!«

Farro knurrte böse. Während der Kanzler strenge Rufe in den Speisesaal warf, man möge bitte Ruhe geben, murmelten die über dreißig Dienstleute nur noch mehr durcheinander.

»Wieso bestimmt eigentlich der Kaiser den Nachfolgebischof?«

»Was, wenn Claudius die Erweiterungen am Sankt-Petrus-Kloster in Novalesa nicht fortsetzt?«

»Ist er etwa ein Anhänger des Benedikt von Aniane?«

»Ha! Freut euch darauf: conversio morum, oboedientia – Armut und Keuschheit, Gehorsam …«

Endlich hatte der Kanzler die Ordnung wiederhergestellt. Sein Gesicht, sonst bleich wie ein Leichentuch, hatte die Farbe eines frisch gewaschenen Ferkels angenommen. »Biterolf, wann wird er hier sein?«

»Er ist zusammen mit dem Boten in Aachen aufgebrochen. Das bedeutet, dass er jetzt nördlich der Alpen sein dürfte. Ein oder zwei Wochen, je nachdem, wie schnell er reist …«

Eike schnappte nach Luft. »Nun, Männer, dann dürfte klar sein, dass arbeitsreiche Tage vor uns liegen. Bringt die Kirche auf Hochglanz. Überprüft eure Rechnungen«, der Kanzler warf einen Seitenblick auf Thomas, »dass auch ja alles da ist, wie es in den Büchern steht. Und der Schlafsaal ist ein Saustall – in sieben Tagen muss er in einen Menschenstall verwandelt sein.« Es gab Gelächter. »Erlwin und Frodwald, ihr werdet den Mägden helfen, die Gemächer des Bischofs zu reinigen. Gausbert, dein Kräutergärtlein mag das beste in Italien sein, du solltest dich aber besser noch ein wenig um die Obstbäume kümmern. Swabo, dir bleiben sieben Tage, deinen Hühnern abzugewöhnen, dass sie ihre Nester in den Häusern bauen, weil es in den Stall regnet. Vielleicht wäre es auch an der Zeit, den Hennen das Dach zu reparieren.«

Der kleine Mann sah betreten zu Boden, während seine wie Scheunentore abstehenden Ohren sich röteten.

»Ihr kennt eure Aufgaben. Wer jetzt nachlässig ist, wird sicher von Anfang an der besondere ›Freund‹ des neuen Bischofs sein, was ich niemandem empfehlen möchte.« Eike zog seine Handflächen nach oben. »Auf, wir haben wenig Zeit!«

Kaum dass sich Biterolf nur einen Fingerbreit von der Sitzbank erhob, sprang Farro schon auf die Beine und jagte aus dem Raum. Biterolf lief mit den Dienstleuten die Steinstufen hinab. Er sah die Kellermeisterschulter zu spät, ein kräftiger Stoß warf ihn gegen die Wand und ließ ihn vor Schmerz stöhnen.

»Wehr dich«, lachte Ato. Er schlug Thomas anerkennend auf den Rücken. »Guter Stoß!«

Biterolf trat in die gleißende Sonne. Damit ihm der Wind den schmerzenden Arm kühlte, krempelte er sich das Hemd hoch.

Eike erschien an seiner Seite. »Biterolf, ich mache mir Sorgen.«

»Weshalb, Kanzler? Das Räubernest der Sarazenen in den Seealpen?«

»Nein, darüber habe ich letzte Nacht gebrütet.« Er seufzte. »Jetzt beschäftigt mich etwas anderes. Wenn der neue Bischof tatsächlich so schwach ist, wie Thomas befürchtet, dann wird Godeoch an Macht gewinnen. Ihr wisst, wie der Graf seit dem Tod seines Vaters kämpft, um seine Herrschaft in und um Turin zu erweitern. Er wäre dumm, wenn er diese Gelegenheit nicht nutzte.«

»Das Volk hat ihn in sechs Jahren sechshundert Mal verflucht, da könnt Ihr sicher sein.«

»Das Volk muss die Herrscher ertragen, nicht über sie entscheiden. Godeoch ist gierig, grausam und eitel, aber er ist ein Fuchs. Wenn Claudius es nicht versteht, ihm die Stirn zu bieten, wird es bald nicht mehr viel bedeuten, in Turin Bischof zu sein.«

»Vertraut auf Gott, Kanzler. Er wird den Weg der Gewalt nicht unterstützen, den der Graf zu gehen versucht.«

Eike schüttelte den Kopf. »Du wirst es nie lernen, Biterolf.«

Während der Kanzler über den Hof schritt, knirschte Biterolf mit den Zähnen. Blind waren sie alle, und doch so sicher, dass sie richtiglagen. Dabei hatte schon Cyprian erkannt: »Die Welt ist getränkt von Menschenblut, das von den Menschen vergossen worden ist.« Aber sie wussten es vermeintlich besser.

Er musste ein wenig Wasser wegblinzeln, das sich vor Wut in seinen Augen sammeln wollte.

In der Schreibstube zog Biterolf eine abgegriffene Pergamentseite aus dem Regal. Er entfaltete sie und besah sich seine eigene, jugendliche Schrift. In Sankt Gallen war das gewesen, wie oft hatte er seitdem die geliebten Worte gelesen und sich an ihnen gestärkt. Damals hatte er sie heimlich abschreiben müssen, das Pergament war, genau betrachtet, gestohlenes Material.

»Wenn nur alle diejenigen, die begreifen, dass sie Menschen sind nicht wegen der Form ihres Leibes, sondern auf Grund des Vermögens ihrer Vernunft, für einen Augenblick bereit gewesen wären, einzuhalten und auf seine heilsamen und friedlichen Gesetze zu hören …« Er nickte. Ja, wenn! »… dann hätte sich die ganze Welt schon längst des Eisens nur noch für die häuslichen Arbeiten bedient.«

Den Namen Arnobius hatte er daruntergeschrieben. Als ob er je diesen Namen und diese Freude vergessen könnte, damals, als er Arnobius’ Werk Adversus Nationes entdeckte und seine eigenen Gedanken darin so treffend formuliert fand, dass ihm vor Glück der ganze Körper zitterte.

Inzwischen war ihm klar, dass die Kirchenväter allesamt gegen die Gewalt gewesen waren, mit Ausnahme von Augustin vielleicht, der sie akzeptierte, um sie einzuschränken. Was sagte nicht Tacitus in seiner Biographie des Gnaeus Julius Agricola? »Stehlen, Morden, Rauben nennen sie mit falschem Namen Herrschaft und Frieden, wo sie eine Wüste schaffen.«

Es war keine Entschuldigung für Godeoch, Ato oder den Kanzler, dass sie vielleicht jene Schriften nicht gelesen hatten. Was war mit »Liebet eure Feinde« oder »Selig sind die Friedfertigen« – hatten sie das nicht Hunderte Male gehört? Biterolf presste die Lippen aufeinander. War er der Letzte, der sich dem Willen der Zeit widersetzte? Gottes Botschaft konnte sich doch nicht verändern!

Er hörte ein angstvolles Wiehern. Hastig faltete er das Pergament zusammen, legte es zurück an seinen Platz und trat durch die Tür. Auf dem Hof tänzelte das Pferd des kaiserlichen Boten rückwärts und zerrte an dem Strick, mit dem es festgebunden war. Biterolf sah seinen Hund aus der Pferdetränke springen und sich schütteln, als wollte er den ganzen Hof nass spritzen. Gleich darauf ließ sich Farro fallen und wälzte sich im Staub.

»Komm her, Farro!«, rief er streng. »Willst du das auch machen, wenn in wenigen Tagen die hohen Herren hier sind?«

Der Hütehund trottete gehorsam heran. Er reichte Biterolf bis zum Gürtelstrick, und das staubig-nasse Fell bedeckte einen Brustkorb, der beinahe so breit war wie der eines ausgewachsenen Ebers. Biterolf fuhr Farro mit der Hand über den Kopf. »Dir ist warm, ich verstehe. In der Schreibstube hast du Schatten, mein Kleiner.«

Nach fünf Tagen traf die Nachricht ein, dass der Bischof in wenigen Stunden Turin erreichen würde. Ein junger Mann aus seinem Gefolge war vorausgeprescht, um ihn der Stadt anzukündigen. Bald sammelten sich Volksmassen in den Straßen, Kinder krakeelten: »Ich bin der Bischof«, und stolzierten vor ihren Kameraden einher, Frauen badeten ihre Säuglinge, um sie später dem Geistlichen mit der Bitte um einen Segensspruch entgegenzuhalten. Man sah Krüppel, die sich im Gedränge mühsam auf ihren Krücken hielten, Siechende, denen Freunde einen Platz erkämpft hatten, wo der Bischof vorbeireiten würde. Selbst Blinde hatte man an den Straßenrand geführt, in der Hoffnung, der hohe Geistliche würde sie heilen. Die Männer des Grafen forderten das Volk mit finsteren Blicken auf, zurück an die Arbeit zu gehen, während sich auf dem Hof vor dem Bischofspalast eine Gruppe von Maurern, Goldschmieden und Steinmetzen versammelte, um womöglich erste bischöfliche Aufträge zu gewinnen.

Swabo ruderte zwischen Bischofskirche und Palast mit seinen kurzen Armen und versuchte so, die Hühner zu vertreiben. Empört flogen sie vor ihm auf, nur, um sich hinter ihm wieder niederzusetzen – sehr zur Belustigung der versammelten Handwerksmeister. Da bekam er unerwartet Unterstützung von Farro. Der Hütehund zwängte sich zwischen Biterolfs Beinen hindurch und jagte wie ein schwarzer Todesschatten auf die Hühner zu, deren Gackern sich augenblicklich in ein angsterfülltes Kreischen verwandelte. Aus allen Ecken des Hofes rannten die Gefiederten auf die heimatliche Luke zu, um ihr Leben zu retten, während Farro ihnen in die Schwanzfedern biss. Als das letzte Huhn verschwunden war, ließ Swabo eine Klappe herunterfallen.

»Gut gemacht, Farro«, rief der klein gewachsene Mann mit seiner Jungenstimme.

»Solange er es sich nicht angewöhnt, mag es gehen.« Biterolf sah an sich hinunter. Er hatte sich einen satten Schuss Tinte auf das Hemd geschüttet, als Farro seine Beine anstieß. »Immer gerade dann, wenn man die besten Kleider angezogen hat«, klagte er. Dem Hütehund, der schwanzwedelnd angetrabt kam, zeigte er abwehrend die Handflächen: »Erwarte von mir kein Lob, du Blutrünstiger!«

Da hörte man aus den Straßen lautes Rufen. Eine Wäscherin mit einem Korb voll Laken kam durch das Tor hereingerannt und mühte sich, ihre Last noch schnell in die bischöflichen Räume zu tragen. »Er kommt«, rief sie. Der Hof bot einen seltenen Anblick: Thomas stand in der Kellertür, Gausbert hatte sich schützend vor den kniehohen Zaun seines Kräutergartens gestellt, Erlwin und Frodwald standen wie Wachposten vor der Tür des Bischofspalastes. Der Kanzler wartete gleich neben dem Tor, um als Erster seinen Gruß zu entbieten, und die restlichen Dienstleute, mit Ausnahme von Biterolf, der vor seiner Schreibstube wartete, drängten sich als unsicherer Haufen zwischen die Flügel das Stalltores und den Aufgang zum Schlafsaal.

Von draußen wogten Jubelrufe in den Hof, dann näherte sich Hufgetrappel. Schließlich schob sich ein weißer Pferdekopf vor die neugierigen Blicke. Biterolf sah, wie Thomas’ Kinnlade herunterklappte. Vor einem Dutzend Berittener lenkte ein stattlicher Mann sein weißes Ross auf den Platz. Ein scharlachroter Mantel spannte sich um seine Schultern und fiel weit über die Kruppe des Pferdes. Lange, kastanienbraun gelockte Haare und sonnengegerbte Haut verliehen ihm die Aura eines Löwen. Wilde Augenbrauen prangten unter einer breiten Stirn, und eine scharf geschnittene Nase forderte Ehrerbietung. Gerade als ein Reitknecht herbeisprang, um ihm behilflich zu sein, stieg er schon selbst aus dem Sattel, und während er dem Knecht die Zügel übergab, hörte man zum ersten Mal die Stimme des neuen Bischofs: »Vorsicht, junger Mann. Gebt ihr Heu und Wasser, aber bindet sie nicht an. Arabisches Blut kocht in ihren Adern.«

Biterolf ahnte, was die Dienstleute neben dem Stall raunten. Ein solches Pferd hatte man hier in Turin noch nicht gesehen. Der Kopf war schmal, die Nase edel gekrümmt, die Beine schlank und der Körper fast mager. Doch sprühte aus den Augen ein Feuer, das von rasenden Sandstürmen und ungebändigter Kraft zu erzählen schien.

Den Reitern folgten zwei mit Truhen beladene Ochsenkarren, auf die einige Kinder aufgesprungen waren. Ihre Räder knirschten schwer über den Hof, respektvoll wichen die Menschen den Hörnern der Zugtiere aus. Hinter den Karren strömte das Volk von Turin in so großer Zahl durch das Tor, dass der Kanzler sich ihm mit einigen Männern entgegenwerfen musste.

»Der Bischof möchte von der Reise ausruhen.«

»Zurück, tretet zurück!«

Mit Gewalt schoben sie die Torflügel zu.

Biterolf bemerkte, dass ihn das Paar graublauer Augen fixierte. »Wie heißt Ihr?« Es wurde ruhig im Hof.

»Ich?« Kaum war es ihm entschlüpft, hätte sich Biterolf für diese Rückfrage ohrfeigen können.

»Ja, Ihr mit dem dunklen Flecken auf dem Hemd.« Halblautes Lachen durchbrach die Stille, aber der Bischof blieb ernst.

»Ich heiße Biterolf, ehrwürdiger Herr. Verzeiht mein Missgeschick –«

»Ich möchte, dass Ihr mich führt und mir die Häuser zeigt. Ihr seid doch Notar, oder ist das keine Tinte auf Eurer Kleidung?«

»Ich erledige die Schreibarbeit, ja. Aber meint Ihr nicht, dass Kanzler Eike –«

»Er soll mitkommen, meinetwegen.« Claudius wandte sich mit lauter Stimme an die Gruppe von Dienstleuten, die sich neben dem Stalltor aufgeregt unterhielt. »Und ihr kümmert euch um meine Reisegefährten. Gebt ihnen zu trinken, was immer sie wünschen, Wein, Bier, kühles Wasser! Versorgt ihre Pferde, zeigt ihnen den Schlafplatz für Gäste und behandelt sie wie ebensolche, verstanden?«

Erschrecken breitete sich auf den Gesichtern der Männer und Frauen aus. Sie eilten in alle Himmelsrichtungen, um den Befehl des Bischofs auszuführen.

Währenddessen schritt Claudius auf Biterolf zu. »Ich möchte einen vollständigen Rundgang. Lasst nichts aus, keinen Schuppen, keine Scheune und keine geheime Vorratskammer.«

Eike kam von der Seite herbeigeeilt und konnte nun endlich seinen Gruß darbieten: »Willkommen in Turin, Euer Ehrwürden.«

»Danke, Kanzler. Wir werden in den nächsten Tagen viel zu reden haben. Ich brauche Eure Hilfe, um diesen verwahrlosten Sprengel schnell in den Griff zu kriegen.«

Biterolf sah, wie Eike schluckte.

Aus dem Stall dröhnte das Krachen von Holz, gefolgt von einem schrillen Wiehern. Ein Knecht stürmte auf den Hof. »Schnell, Herr, sie zerstört uns sämtliche Stände!«

Der Bischof ging einige Schritte in Richtung Stall. »Hast du sie angebunden?«

Als der Knecht nicht antwortete, holte der Bischof aus und schlug ihm ins Gesicht, so kräftig, dass der Kopf des Geschlagenen herumgerissen wurde und er den Boden unter den Füßen verlor. Der Knecht traf wie ein Sack Mehl auf dem Boden auf.

Das Wüten im Stall verstummte, nachdem Claudius im Gebäude verschwunden war. Niemand wagte es, zu dem am Boden Gekrümmten zu treten und ihm aufzuhelfen. Eine Pfütze von Blut bildete sich neben seinem Kopf, und er stöhnte.

Claudius trat durch das Stalltor. »Steh auf.« Das klang nach weiteren Schlägen.

Mühsam erhob sich der Blutende. Er hielt sich das Gesicht und stolperte vom Platz.

»Das ist der Pferdestall, wie ich gesehen habe. Vierzehn Pferde?«

»Sechzehn«, flüsterten Biterolf und Eike im Chor, dann murmelten beide eine Entschuldigung.

»Wohin führt dieser Treppenaufgang?«

Biterolf zog sich ein paar Schritte zurück und ließ den Kanzler reden.

»Zum Schlafsaal der Dienstleute. Er liegt direkt über den Ställen, so wärmen ihn die Tiere im Winter.«

Der Bischof nickte, und sie liefen weiter.

»Dort neben den Ställen befindet sich ein kleiner Kräutergarten«, erklärte Eike, »dessen Boden Euer Dienstmann Gausbert sehr schmackhafte und seltene Pflänzchen zu entlocken vermag, Ehrwürden. Bei dem Palast stehen auch einige Kirsch-, Apfel- und Aprikosenbäume. Dort hinter der Kirche haben wir einen Pflaumenbaum.«

Die drei betraten den Palast. Sie liefen durch lange Flure, und Eike eilte stets ein wenig voraus, um dem Bischof die Türen zu öffnen.

»Sind diese Räume nur mir vorbehalten?«, fragte Claudius nach einer Weile. »Wie soll ich als einzelner Mann ein derartiges Haus sinnvoll bewohnen?«

»Nun, Ihr werdet doch Gäste bekommen, Bittsteller, Würdenträger, Fürsten gar!« Biterolf machte eine umfassende Geste. »Sie brauchen Räume, um sich einzukleiden, zu essen und zu beraten, ehrwürdiger Herr.« Während er noch erklärte, leitete Eike sie schon in den Kaminsaal hinein. »Das Prunkstück des Palastes.«

Kopfschüttelnd betrat Claudius den weitgespannten Raum mit dem Kamin an seiner Stirnseite. Er betrachtete die verglasten Rundbogenfenster an der einen Seite und die golden, grün und rot bemalte Wand an der anderen. Andächtig berührte er die verzierten Öllampen, die ringsum angebracht waren. »Das ist eher eines Königs würdig«, murmelte er.

Der Küche, die in einem gesonderten Haus untergebracht war, dem Keller und den Kammern für Gäste oder Kranke widmete Claudius nur wenig Aufmerksamkeit. Lange jedoch stand er in der Bischofskirche. Der mittelgroße Bau mit seinem kleinen Turm hatte ihn mit seinem unscheinbaren Äußeren wohl getäuscht, kaum hatten sie ihn betreten, verstummte Claudius und blickte fassungslos hinauf in das Meer von Fresken, bunt bemalten Figuren und vergoldeten Bildern. »Sind die anderen Kirchen in Turin und Umgebung ähnlich geschmückt?«, fragte er. Eike bejahte stolz.

Biterolf schien es, als habe er für einen kurzen Moment Missbilligung in den Augen des Bischofs gesehen, aber dann zweifelte er an seiner Wahrnehmung. Wenn diesen Mann etwas störte, würde er es deutlich sagen. Sehr deutlich.

Nach einer guten Stunde entschied Claudius: »Das genügt fürs Erste. Kanzler Eike, Ihr mögt gehen und Euch um die anderen Gäste kümmern.« Biterolf und Eike drehten sich um, um sich zu entfernen. »Biterolf, Ihr begleitet mich bitte in meine Räume.«

Bei allen zwölf Aposteln, dachte Biterolf, was soll das werden? Sein Hals fühlte sich an, als würde eine dicke Schlange darin hinaufkriechen. Kam jetzt die Strafe für sein ungebührliches Aussehen? Nach außen hin gab er sich dienstfertig, nickte und lief folgsam die Stufen hinauf. Aber er sah sich bereits mit gebrochener Nase in einer Blutlache liegen.

»Seid Ihr ein fleißiger Mann?«

Es ging los. »Ja, Herr. Das heißt – nein, Herr, wenn Ihr mich so fragt, nein.«

»Wieso nicht?«

Biterolf zögerte. »Ich habe das Gefühl, dass ich besser mit Nein antworten sollte.«

Claudius lachte. Er öffnete die Tür zur Schlafkammer. »Ihr habt doch allerlei Schriftstücke für den bisherigen Bischof verfasst.«

»Das habe ich, mit größter Sorgfalt.«

»Ich möchte Euch etwas zeigen.« Der Bischof kniete vor einer der Truhen nieder, die die Knechte hinaufgeschleppt hatten. Als er ihren Deckel öffnete, sah Biterolf eine Unzahl von Pergamenten und Wachstäfelchen darin. Sie waren durch die Reise kräftig durcheinandergeschüttelt worden. Rollen hatten sich geöffnet und klemmten zwischen Täfelchen und quer liegenden anderen Rollen, Kanten ragten in die Höhe, Pergamentränder waren eingerissen, und eine feine Schicht von Wachskrümeln bedeckte die wilde Landschaft, kleine Stückchen wohl, die während der Fahrt ein Täfelchen dem anderen herausgestochen hatte. »Das sind die Aufzeichnungen für einen Kommentar zum biblischen Brief an die Epheser. Ich möchte, dass Ihr sie für mich in Reinschrift bringt und ein Buch damit füllt.«

Aus diesem Gemenge ein Buch zu erschaffen – was gab es Schöneres? Biterolf sah sich schon, wie er die beschädigten Wachstäfelchen entzifferte, wie er die Pergamente in ihre Reihenfolge brachte und ordentlich stapelte. Er spürte förmlich das krumme Messer in seiner Hand, sah die Gänsekielspäne beim Spitzen der Feder fliegen. Das erste Eintunken in Tinte, die erste, saubere Seite und wie sie sich füllte … »Das tue ich gerne, Herr! Ich werde mich gleich daranmachen, wenn Ihr wünscht.«

»Es muss natürlich neben den Briefen und wichtigen Urkunden laufen.«

»Sicher. Sagt, habt Ihr den Kommentar schon zum Abschluss gebracht, oder ist das erst ein Teil des Textes?«

»Der Kommentar ist fertig. Ich habe auf der Reise bereits einen neuen begonnen.«

Biterolf lächelte. Endlich jemand, der das Lesen schätzte. Und er studierte nicht nur die guten Schriften, sondern bereicherte die christliche Welt sogar mit neuen Gedanken.

Es klopfte an der Tür. Claudius rief: »Wer ist da?«

»Ademar, Herr.«

Der Bischof neigte sich zu Biterolf: »Wer ist Ademar?«

»Er ist für die Ordnung in der Bischofskirche zuständig. Sein Vater ist Goldschmied, er wird Euch fragen, ob Ihr ihn anhören wollt.«

»Kommt herein«, sagte Claudius laut.

Ein Mann mit spitzer Nase trat durch die Tür, unablässig seine Finger am Wams abwischend. »Herr, ich … ich störe Euch nur ungern, aber … dort draußen warten einige Handwerker, die Euch gern sprechen würden. Steinmetze, Maurer und –«

»Goldschmiede?«, ergänzte Claudius.

»Richtig, und Goldschmiede. Um Eure kostbare Zeit zu sparen, genügt es vielleicht, wenn Ihr jeweils nur einen aus jedem Handwerk anhört. Soll ich –«

»Warum wollen sie mich denn sprechen?«

»Es geht um zukünftige Bauvorhaben. Sie wollen gern für Euch arbeiten, Ehrwürden.« Ademar zog seinen Mund in die Breite. Als er dem Blick des Bischofs begegnete, sah er rasch zu Boden, und sein Lächeln verschwand. »Soll ich sie holen? Einen Goldschmied kann ich Euch besonders –«

«Nein, ich gehe zu ihnen«, fiel Claudius ihm ins Wort. Mit großen Schritten lief er an Ademar vorüber.

»Herr«, rief ihm dieser nach, »einer der Goldschmiede ist wirklich ein äußerst fähiger Mann!« Dann folgte er dem Bischof die Treppe hinab.

Biterolf blieb im Raum und verharrte still vor der Truhe, bis er von draußen die Stimme des Bischofs über den Hof hallen hörte. »Verlasst diesen Platz! Ich entscheide, wann ich etwas bauen möchte. Die Kirchen sind schon übervoll mit Schmuckwerk, besonders Goldschmiede werde ich in der nächsten Zeit nicht brauchen. Also fort mit euch! Fort!«

Ein einzelnes Gelächter antwortete, das Biterolf vor Grausen den Atem verschlug, ein herrisches, lautes Meckern. Godeoch. Er stürzte zum Fenster und sah auf den Hof hinab.

Auf einem Falben kam der Graf durch das Hoftor geritten. Die Handwerker wichen ihm und den Pferden seiner Gefolgsleute ängstlich aus. Claudius stand allein in der Mitte des Hofes und blickte dem ungebetenen Gast entgegen. Der Graf trug dunkle, metallbesetzte Handschuhe und führte am Körper und am Sattel die Auswahl einer ganzen Waffenschmiede mit sich: Schwerter in verschiedenen Größen, Dolche, eine Kriegsaxt. Seine schwarzen Haare wallten wie eine Fahne über seinen Kopf und seine Schultern, und die Augen blitzten, als er dem Bischof entgegenwarf: »So geht Ihr mit Turiner Bürgern um? Ihr schickt sie fort?«

»Auch Euch, und zwar im Handumdrehen.«

Wieder erscholl das meckernde Lachen. Der Graf sprang vom Pferd, gab einem seiner Männer die Zügel in die Hand und lief auf den Bischof zu. Godeochs Schritte waren furchtlos, die Linke hielt den Schwertknauf, um die Klinge ruhig zu halten. Bis zum Fenster hinauf konnte Biterolf den Sand unter den Stiefeln des Grafen knirschen hören. Vor dem Bischof hielt er an und neigte den Oberkörper vor. »Ehrwürden.«

»Wer gibt mir die Ehre?«

»Godeoch, comes von Turin, wie sein Vater und dessen Vater es waren.«

»Soso, deshalb sorgt Ihr Euch um die Turiner Handwerksmeister.«

Ein breites Lächeln spannte sich über das Gesicht des Grafen. Er zog den Handschuh von der Linken und fuhr sich mit der befreiten Hand durch die Haare, während er den Blick über den Hof schweifen ließ. »Ihr seid gut gereist?«

»Leidlich. Einige Unwetter. In den Bergen hat sich ein Fass mit Pökelfleisch vom Wagen gelöst und ist in die Tiefe gestürzt. Männer und Pferde sind aber sämtlich heil angekommen.«

»Man sollte es erwarten, bei einem Diener des Herrn. Wir müssen uns in den nächsten Tagen unbedingt zu einem Mahl zusammenfinden. Sobald Ihr Euch eingerichtet habt. Ihr werdet sicher froh sein, wenn ich zunächst die Geschäfte der Stadt führe und Ihr Eure Zeit für die verstreuten Eigenländereien Eures Sprengels nutzen könnt.«

»Die Geschäfte der Stadt? Ihr wollt Turin alleinig regieren?«

Godeochs Lächeln schwand, er wurde ernst. »So steht es mir zu.«

Der Bischof schwieg einen Moment. »Wir sollten zu einem anderen Zeitpunkt darüber reden.«

»Mir scheint, Ihr lasst Fragen offen, die längst beantwortet sind.«

»Sind sie das? Ich meine, eine andere Gelegenheit ist besser geeignet, das zu besprechen.«

Nachdem er den Bischof eingehend gemustert hatte, nickte Godeoch. »Wie Ihr meint.« Ohne Abschiedsgruß machte der Graf kehrt und lief zu den Pferden zurück. Er saß auf den Falben auf und nahm die Zügel von seinem Gefolgsmann entgegen, ohne hinzusehen. »Täuscht Euch nicht, Gottesmann, im Gegensatz zu anderen Grafen in Norditalien bin ich kein verweichlichter Franke, sondern ein Langobarde! Ich vertrete das Volk dieser Gegend, und man liebt mich dafür. Ihr werdet keine guten Tage haben in Turin, wenn Ihr Euch mir entgegenstellt.«

»Tage? Ich bin für Jahre gekommen, das wisst Ihr.«

»Unter meinen Vorfahren sind römische Senatoren! Ich herrsche in Turin und werde mir da von Euch nicht hineinregieren lassen.« Als Claudius nichts antwortete, wendete der Graf aufwendig sein Pferd und verließ mit den anderen Berittenen den Hof.

Biterolf beobachtete, wie sich die Handwerker an den Wänden entlang aus dem Hof stahlen. Er sah, dass Claudius umdrehte und mit gemessenen Schritten zum Palasteingang lief. Rasch zog er sich vom Fenster zurück. Als sich die Tür öffnete und der Bischof wieder den Raum betrat, schien er Biterolf gar nicht zu bemerken, sondern kniete sich wortlos vor eine weitere Truhe und öffnete sie.

Er wollte zur Tür schleichen, da fesselte ihn ein sonderbarer Anblick: Claudius hatte aus der Kiste ein Beil hervorgeholt, in einer geschwungenen Form, wie er sie noch nie gesehen hatte. Der Bischof legte es behutsam auf das Bettlager. Dann griff er wieder in die Truhe und trug eine metallbeschlagene Keule zum Bett. Erneut fassten die Hände des Bischofs hinab, und dieses Mal kamen sie mit einem Helm zum Vorschein. So ging es fort und fort – Biterolfs Gedanken stockten beim bloßen Betrachten all der Waffen, Rüstungsteile und seltsamen Geräte, von denen er noch nie gehört hatte. Was bedeutete das? Wer war dieser Mann?

Endlich hob Claudius in langsamer Bewegung ein verziertes, gleißendes Schwert mit gewaltiger Klinge in die Höhe, den Griff mit beiden Händen umfassend, und ließ es fallen, ohne es loszulassen, nur um es wieder emporzuschwingen, bis eine leichte Kreisbewegung entstand. Ein feines Summen erfüllte den Raum. Auf Claudius’ Stirn schwoll eine Ader an, vom Haaransatz schräg bis zur rechten Augenbraue hinab. Sie war wie ein Blitz geformt, der in einen Baum einschlug. Plötzlich fürchtete Biterolf, den Raum nicht mehr lebend zu verlassen.

Aber der Bischof ließ das Schwert wieder zur Ruhe kommen, ohne zuzuschlagen. Er trat mit der Waffe zum Fenster und sagte leise, wie zu sich selbst: »Ich bin kein Franke, hochmütiger Graf. Ich bin Westgote.«

3

Biterolf sprach mit niemandem über das, was er in der Schlafkammer des Bischofs gesehen hatte. Nicht einmal Farro wagte er davon zu berichten, denn gleich neben der Schreibstube lagen einige Kammern, die von den Gästen bewohnt wurden, und er fürchtete, sie würden ihn durch die Mauern hindurch hören.

In der Nacht träumte er, Claudius säße in der Rüstung des Grafen auf einem blutroten Pferd und reite durch Turin. In seiner Hand schwang er eine furchtbare Axt und jagte die Bevölkerung vor sich her, hinter sich eine Furche und rechts und links Berge von Getöteten und Verletzten.

Noch vor Sonnenaufgang schlug er die Augen auf. Seine Kleidung war schweißgetränkt, seine Gedanken verwirrt wie Ameisen, die in einem soeben zerstörten Bau durcheinanderliefen. Er schlich über den Hof in die Kirche. Das Licht zweier niedergebrannter Kerzen schimmerte in vergoldeten, silbernen und bronzenen Figuren, der Altar stand kräftig und unangreifbar an der Stirnseite des rechteckigen Raumes. In gebührendem Abstand kniete Biterolf nieder. Was ist mit dieser Welt los, Herr?, betete er. Hast du mir diesen Traum gesandt? Ich bin ein einfacher Mann, was soll ich gegen den Bischof ausrichten!

Eine Weile kniete er stumm, dann spürte er, wie er ruhig wurde. Es war nicht seine Sache, sich Sorgen zu machen. Gott hielt die Welt in seinen Händen.

Als er die Augen wieder öffnete, strahlte das rote Licht der aufgehenden Sonne durch die kleinen Kirchenfenster. Er dachte: Wenn doch nur Stilla noch hier am Hof wäre. Die langen Gespräche am Abend und ihre ruhige Art, das Leben zu nehmen, wie es kam, fehlten ihm. Manchmal hatte sie sich einfach mit der Spindel zu ihm in die Schreibstube gesetzt, und sie hatten nebeneinander gearbeitet und sich ab und an gefragt, was dem anderen durch den Kopf ging. Er war für sie der Vater geworden, sie für ihn die Tochter. Aber dass Odo eine neue Magd brauchte, da seine alte immer schwächer wurde, hatte Biterolf einsehen müssen. Er hatte keinen Anspruch auf Stillas Gesellschaft. Vielleicht war gerade das der Grund für ihre Vertrautheit gewesen: dass er nicht ihr Herr war. Er stand seufzend auf und verließ das Gotteshaus.

Er suchte Thomas, den Kellermeister, und fand ihn in den Räumen der Küche, wo er Frodwald dabei half, Fische auszunehmen. Thomas hieb den Tieren die Köpfe und Schwänze ab, schnitt ihnen längs den Bauch auf und entfernte die größeren Gräten.

»Wofür sind die?«, fragte Biterolf.

»Suppe.« Wie zum Beweis warf Frodwald eine Handvoll Kräuter in den Kessel. Es roch fürchterlich nach Schlamm und Möwendreck.

Biterolf verschluckte den Laut des Ekels, der ihm entfahren wollte. »Thomas, ich benötige sechzehn große Pergamente.«

Er erntete einen strafenden Blick. »Sechzehn? Dafür könnte man Hunderte von Kesseln Fischsuppe kochen und sämtliche Armen der Stadt ernähren!«