2,99 €

2,99 €

oder

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

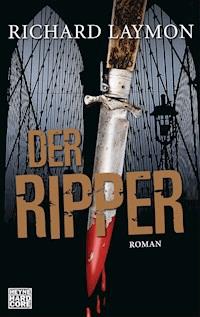

Der berühmteste Serienmörder der Geschichte trifft auf einen der erfolgreichsten Horrorautoren

London, November 1888. Jack the Ripper, der grausamste Serienkiller der Epoche, versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Der sechzehnjährige Trevor wird Zeuge einer seiner entsetzlichen Bluttaten und kann ihm nur mit knapper Not entkommen. Es ist der letzte Mord des Rippers, bevor er England verlässt, um sein finsteres Werk in der Neuen Welt fortzusetzen. Trevor folgt ihm in das unbekannte Land.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 604

Veröffentlichungsjahr: 2010

4,5 (62 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

ZUM BUCH

ZUM AUTOR

LIEFERBARE TITEL

Widmung

PROLOG

ERSTER TEIL - Fort von Whitechapel, auf nach Amerika

Kapitel 1 - Barnes, ein Gentleman

Kapitel 2 - Ich breche auf

Kapitel 3 - Ich und die Unglückseligen

Kapitel 4 - Der Lynchmob

Copyright

ZUM BUCH

Whitechapel, November 1888. Im viktorianischen London treibt Jack the Ripper sein Unwesen. Zufällig muss der junge Trevor Bentley mitansehen, wie Jack the Ripper einen grässlichen Mord begeht, und kommt selbst nur knapp mit dem Leben davon. Der erbarmungsloseste Serienkiller, den die Annalen der englischen Kriminalgeschichte verzeichnen, verlässt London und macht sich auf den Weg nach Amerika. Trevor, der dem Ripper das blutige Handwerk legen will, folgt ihm in die Neue Welt, erlebt viele Abenteuer und trifft seine große Liebe, bevor er sich erneut der Bestie in Menschengestalt stellen wird.

Eine unnachahmliche Mischung aus Abenteuerroman und Horrorstory - Richard Laymons ungewöhnlichstes Buch.

ZUM AUTOR

Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und studierte in Kalifornien englische Literatur. Er arbeitete als Lehrer, Bibliothekar und Zeitschriftenredakteur, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete und zu einem der bestverkauften Spannungsautoren aller Zeiten wurde. 2001 gestorben, gilt Laymon heute in den USA und Großbritannien als Horror-Kultautor, der von Schriftstellerkollegen wie Stephen King und Dean Koontz hoch geschätzt wird.

Richard Laymon im Internet: www.rlk.cjb.net

LIEFERBARE TITEL

Rache - Die Insel - Das Spiel - Nacht - Das Treffen - Der Keller - Die Show - Die Jagd - Der Regen

Dieses Buch ist Bob Tanner gewidmet, einem Gentleman und erstklassigen Agenten.

Mit deiner Führung und Hilfe bin ich weit über das hinausgewachsen was ich mir zugetraut habe.

Übrigens: vor einiger Zeit hast du beim Mittagessen vorgeschlagen, ich sollte es mal mit einem englischen Schauplatz versuchen. Das habe ich getan. Also geht dieser Roman auf dein Konto.

Ich liebe meine Arbeit, und ich werde zu neuen Taten schreiten. Sie werden bald wieder von mir und meinen lustigen kleinen Spielchen hören … Meine Klinge ist schön scharf. Ich werde sofort ans Werk gehen, wenn sich mir die Möglichkeit bietet. Alles Gute. Ihr sehr ergebener Jack the Ripper

Aus einem Brief vom 25. September 1888, der Jack the Ripper zugeschrieben wird.

Nicht Gott hat die Menschen gleich gemacht, sondern Colonel Colt.

Anonymer Cowboy

PROLOG

Worin ich Ihnen auf meineabenteuerliche Geschichte Lustzu machen beabsichtige

Londons East End war ein ziemlich gefährliches Pflaster, doch ebendort befand ich mich am Abend des 8. November 1888, ein junger Bursche von fünfzehn Jahren mit mehr Schneid als Verstand.

Das ist jetzt etwa zwanzig Jahre her; höchste Zeit also, zur Feder zu greifen, bevor mir die Einzelheiten entfallen oder ich von einer Schlange gebissen werde.

Alles fing damit an, dass ich mich auf die Suche nach Onkel William machte, damit er sich um Barnes kümmerte. Sie müssen wissen, mein Onkel war Konstabler bei der Polizei. Er war ein harter, zäher Bursche. Ein paar Worte - oder Schläge - von ihm, und dieser Schurke Barnes hätte es nicht noch einmal gewagt, meine Mutter mit dem Gürtel zu traktieren.

Also brach ich gegen einundzwanzig Uhr auf und schätzte, in weniger als einer Stunde mit meinem Onkel wieder zurück zu sein.

Aber es sollte mir nicht vergönnt sein, ihn zu finden.

So, wie sich alles ergab, sollte ich meinen Onkel William niemals wiedersehen, und es sollte viele Jahre dauern, bis ich meine liebe Mutter das nächste Mal in die Arme schließen konnte.

Manchmal verspürt man den Wunsch, man könnte noch einmal von vorn anfangen und einige Dinge anders anpacken.

Kann man natürlich nicht.

Und vielleicht ist es auch besser so.

Nun, sicher habe ich mich nach meiner Mutter gesehnt und meine Freunde vermisst und mich gefragt, wie mein Leben ausgesehen hätte, wäre ich an diesem Abend nicht nach Whitechapel gegangen. Denn das bedauere ich noch heute, wenn auch nicht mehr allzu sehr.

So ist das nun mal.

Ich habe ein paar brenzlige Situationen erlebt und stand einigen gottlosen Schrecknissen gegenüber, aber es gab auch viele gute Zeiten. Ich habe wunderbare Abenteuer erlebt und treue Freunde gefunden. Ich habe die Liebe gefunden. Und bis jetzt konnte ich dem Tod noch immer ein Schnippchen schlagen.

Auch wenn es manchmal recht knapp ausging.

Ich bin allen möglichen Schurken begegnet, wurde von Lynchmobs und Bürgerwehren gejagt und stand Jack the Ripper höchstpersönlich gegenüber.

Aber ich erfreue mich noch immer bester Gesundheit und bin bereit, meine Geschichte zu erzählen.

Was ich jetzt tun werde.

Mit freundlichen Grüßen des Verfassers

TREVOR WELLINGTON BENTLEY

Tucson, Arizona 1908

ERSTER TEIL

Fort von Whitechapel, auf nach Amerika

1

Barnes, ein Gentleman

Der Abend war wie dazu geschaffen, ihn zu Hause zu verbringen, und so saß ich faul vor dem Kaminfeuer in unserer Wohnung in der Marylebone High Street und ließ mich wärmen. Ich hatte die schreckliche Langweile überlebt, die meine Hausaufgaben mit sich brachten (und die ich mir wirklich hätte sparen können), das Mädchen war außer Haus, um seinen Schatz zu besuchen, und Tom und Huck halfen mir nach Kräften dabei, mich in bessere Stimmung zu versetzen, indem sie wilde Pläne schmiedeten, wie sie Jim aus der Obhut von Onkel Silas und Tante Sally befreien konnten. Tom konnte einen schier zur Verzweiflung bringen. Er tat nie etwas auf einfache Art und Weise.

Sosehr mich Mr. Twains Buch auch fesselte, horchte ich dennoch nach Schritten draußen auf der Treppe. Aber es war nichts zu hören außer dem Geräusch des Regens, der gegen die Fensterscheiben prasselte.

Mutter hätte schon vor einiger Zeit wieder daheim sein müssen. Sie war direkt nach dem Abendessen aufgebrochen, um Liz McNaughton, die dank eines Kutschenunfalls auf der Lombard Street nur noch ein Bein hatte, ihren dienstäglichen Geigenunterricht zu geben.

Obwohl es schäbig von mir war, ertappte ich mich bei dem Wunsch, dass Liz statt ihres Beines einen Arm verloren hätte. Das hätte ihrem Geigenspiel einen Dämpfer versetzt. Mutter wäre die undankbare Aufgabe erspart geblieben, ihr an einem solch ungemütlichen Abend einen Besuch abstatten zu müssen, und damit mir meine Sorge um sie.

Denn davon hatte ich reichlich.

Ich fand niemals Ruhe, wenn Mutter abends unterwegs war. Ich hatte keinen Vater, nicht einmal eine verschwommene Erinnerung an ihn, denn ich war noch ein Säugling, als er als Soldat bei den Berkshires in der Schlacht von Maiwand einer Jezail-Kugel zum Opfer gefallen war. Ohne Vater aufgewachsen, lebte ich in ständiger Furcht, auch Mutter zu verlieren.

Während ich also über den Grund für ihre Verspätung nachsann, beschwor ich einen ganzen Reigen schrecklicher Dinge herauf, die ihr zugestoßen sein konnten. Schon in normalen Zeiten hätte sie von einer Droschke überfahren oder von Halsabschneidern überfallen werden können. Aber dies waren keine normalen Zeiten, lauerte doch irgendwo der Mörder aus Whitechapel mit seinem Messer.

Während die meisten Bewohner Londons nur das wussten, was in der Zeitung stand, war ich dank meines Onkels William, der im Polizeirevier in der Leman Street arbeitete, ziemlich eingehend über die schrecklichen Einzelheiten der Untaten des Rippers informiert. Nicht nur, dass Onkel William zwei der Opfer mit eigenen Augen gesehen hatte, es bereitete ihm auch außerordentliches Vergnügen, mir alles auf grausige Weise zu beschreiben. Oh, seine Augen blitzten dann geradezu vor diebischer Freude! Ich habe keinen Zweifel, dass er mit Vergnügen sah, wie sehr ich jedes Mal erbleichte. Dennoch wollte ich stets mehr davon hören.

Als ich an diesem Abend auf Mutter wartete, wünschte ich mir, ich hätte nie etwas von dem Ripper gehört.

Ich sagte mir, dass es gar keinen Anlass zu der Befürchtung gab, er könnte sie niederstrecken. Schließlich lag die Wohnung der einbeinigen Liz genauso weit vom East End entfernt wie die unsere. Der Ripper würde sich weit von seinen bisherigen Jagdgründen entfernen müssen, um in unsere Gegend zu kommen. Außerdem war es noch viel zu früh am Abend für ihn. Und er brachte nur Huren um.

Mutter hätte auf jeden Fall vor ihm sicher sein müssen.

Trotzdem sorgte ich mich, bis mir der Schädel brummte. Schließlich legte ich das Buch beiseite und ging voller Unruhe auf und ab. Das hatte ich dann auch einige Zeit lang gemacht, als die Haustür zuschlug. Dem folgten schwere, unsichere Schritte auf der Treppe nach oben. Mutters Schritt war gewöhnlich leicht und anmutig. Neugierig eilte ich hinaus und sah nach unten.

Dort war Mutter, und sie zerrte den schweren Rolfe Barnes hinter sich her.

»Mum!«

»Hilf uns.«

Ich eilte hinunter und stützte die andere Seite des Taugenichts. Er war durchnässt bis auf die Haut und stank nach Rum. Obwohl er kaum dazu in der Lage war, die Beine zu bewegen, während wir ihn die Treppe hinaufstemmten, murmelte er ununterbrochen vor sich hin.

»Wir geben ihm doch wohl nicht Obdach, oder?«

»Und ob wir das tun! Mäßige deinen Tonfall, junger Mann. Er hätte auf der Straße umkommen können.«

Welch ein Verlust für die Welt, dachte ich, behielt es aber für mich. Barnes hatte die Angewohnheit, sich nach ein paar Gläsern in einen brutalen, äußerst reizbaren und unflätigen Rüpel zu verwandeln. Er hatte jedoch im zweiten afghanischen Krieg an der Seite meines Vaters gekämpft, und ihm zufolge waren sie bis zum bitteren Ende die besten Kameraden gewesen. Ich hatte ihn immer für einen Lügner gehalten, aber Mutter traute dem Mann nichts Schlechtes zu. Sie hatte ihn von Anfang an wie ein Familienmitglied behandelt.

Nicht, dass sie sich in ihn verliebt hätte. Wenigstens war sie (soweit mir bekannt war) klug genug gewesen, seine amourösen Annäherungsversuche zurückzuweisen. Doch obwohl sie vor einigen Jahren seinen Heiratsantrag höflich abgelehnt hatte, stand ihm unsere Tür immer offen.

Und heute Abend riss sie ihn nachgerade hindurch.

»Wo hast du ihn gefunden?«, fragte ich, während wir uns die Stufen emporkämpften.

»Zusammengebrochen vor dem Boar’s Head.«

»Ah«, meinte ich. Der Pub war direkt an der Straßenecke. »Vermutlich hat er dort auf der Lauer gelegen und sich zusammenbrechen lassen, als er dich vorbeigehen sah.«

»Trevor!«

Barnes murmelte und fluchte die ganze Zeit. Mutter reagierte darauf mit beschwichtigenden Worten wie »Sie armer Kerl« und »Sie sind sicher ganz durchnässt« und »Sie werden sich den Tod holen«.

Aber zunächst holten wir ihn aus seinem Rock und setzten ihn aufs Sofa. Mir fiel die Aufgabe zu, ihm die nassen Stiefel auszuziehen, während Mutter ihren Mantel ablegte und eilig Tee machte.

Ich schätze, es war ein Fehler von ihr, mich mit ihm allein zu lassen.

Mein Fehler war es, den Mund aufzumachen.

Eigentlich brummelte ich nur vor mich hin und rechnete nicht damit, dass ein Kerl in seinem Zustand mich hören, geschweige denn verstehen würde.

Ich sagte: »Verdammter Schuft.«

Die Worte waren noch nicht ganz über meine Lippen gekommen, da krachte seine Faust auch schon auf meine Nase und schickte mich rücklings zu Boden. In den nächsten Augenblicken erwies sich Barnes als ziemlich lebendig für einen derart betrunkenen Burschen. Er sprang mich an und schlug mich beinahe besinnungslos, bevor Mutter mir zu Hilfe eilte.

»Rolfe!«, rief sie.

Noch einmal schlug er mir seine riesige Faust ins Gesicht. Dann kam er taumelnd auf die Beine, als Mutter ihn an den Haaren zog. Meine Sinne waren völlig benebelt, und so sehr ich mich auch anstrengte, mir blieb nichts anderes übrig, als dazuliegen und zusehen zu müssen, wie Barnes Mutter an den Handgelenken packte. Er zog sie an sich und schlug ihr derart fest ins Gesicht, dass ihr Kopf zur Seite gerissen wurde. Dann stieß er sie quer durchs Zimmer. Sie prallte mit solcher Wucht gegen einen Lehnstuhl, dass sie ihn gegen die Wand stieß. Auf den Knien liegend hob sie den Kopf und versuchte sich hochzustemmen.

Barnes stand bereits hinter ihr. »Zu gut für mich, was?« Er schlug ihr gegen den Hinterkopf. »Du und dein hässlicher Balg!« Er schlug ihr wieder auf den Kopf, und sie vergrub das Gesicht in den Armen.

Barnes ergriff mit einer Hand ihren Hals. Mit der anderen zerriss er ihr die Bluse.

»Nein!«, stieß Mutter hervor. »Rolfe! Bitte! Der Junge!«

Sie wollte den Kopf heben, aber er versetzte ihr wieder einen Hieb. Dann riss er ihr das Unterkleid bis zur Taille herunter und entblößte ihren Rücken.

Seine Schläge hatten mich nicht so sehr betäubt, dass ich nicht vor Wut und Scham errötet wäre.

»Aufhören!«, schrie ich und versuchte, auf die Beine zu kommen.

Barnes ignorierte mich und löste seinen schweren Gürtel. Mit einem Klatschen von der Lautstärke eines Pistolenschusses traf das Lederband den Rücken meiner Mutter. Sie gab einen fassungslosen, schmerzerfüllten Aufschrei von sich. Auf ihrer hellen Haut zeichnete sich ein breiter, roter Striemen ab.

Barnes konnte noch zwei Schläge anbringen.

Ich hatte Tränen in den Augen, als ich mit aller Kraft den Schürhaken schwang. Die Eisenstange traf ihn direkt über dem Ohr und ließ ihn zur Seite taumeln, den Gürtel noch immer erhoben. Er krachte gegen die Wand, prallte ab und stürzte wie ein gefällter Baum zu Boden.

Ich tänzelte noch einen Augenblick lang um ihn herum und brachte ihm Tritte bei. Dann begriff ich, dass er das Bewusstsein verloren und nichts von meinen Bemühungen hatte, also wollte ich ihm den Rest geben. Ich setzte mich auf ihn, packte den Feuerhaken fester und wollte ihm gerade den Schädel einschlagen, als mich ein Schrei davon abhielt.

»Trevor! Nein!«

Plötzlich stand Mutter vor mir und streckte den Arm aus, um den Schlag abzufangen.

»Zurück«, warnte ich sie.

»Lass ihn! Sieh doch, was du ihm angetan hast!« Mit diesen Worten ließ sie sich neben den Schurken auf die Knie fallen und beugte sich über ihn.

Ich betrachtete ihren Rücken. Meine Tränen ließen die dicken Striemen verschwimmen. An einigen Stellen sickerte ihr das Blut in hellroten Rinnsalen über die Haut.

»Dem Herrn sei Dank, du hast ihn nicht getötet!«

»Das werde ich jetzt mit Vergnügen nachholen.«

Sie sah zu mir hoch, wortlos. Es war auch kein Wort nötig. Ich schleuderte den Feuerhaken beiseite, trat von dem reglosen Körper fort und rieb mir die Augen. Ich schniefte. Das wunde, feuchte Gefühl in meiner Nase ließ mich nach unten sehen, und ich entdeckte, dass meine Hemdenbrust blutgetränkt war. Ich zog ein Taschentuch aus der Hosentasche, um dem Nasenbluten Einhalt zu gebieten, dann ließ ich mich auf einen Stuhl fallen, ohne Barnes aus den Augen zu lassen. Mutter kam zu mir. Sie strich mir übers Haar. »Er hat dir schrecklich wehgetan.«

»Er hat dich gepeitscht, Mum.«

»Daran ist zweifellos der Alkohol schuld. Er ist kein böser Mensch.«

»Böse genug, würde ich sagen. Ich wünschte, du hättest mich ihm den Schädel einschlagen lassen.«

»Wie redest du nur!« Sie zauste mir spielerisch das Haar. »Zweifellos kommt das nur von deinen Büchern.«

»Es kommt davon, dass ich zusehen musste, wie er dich ausgepeitscht hat.«

»Romane sind eine wunderbare Sache, mein Liebling, aber du darfst nicht vergessen, dass alles darin nur erfunden ist. Es ist nicht schwer, sich in einer Geschichte des Bösewichts zu entledigen. Er ist nicht aus Fleisch und Blut, verstehst du, er ist aus Papier und Tinte. Dort ist nichts dabei, einem Burschen den Schädel einzuschlagen. Aber im Leben ist das anders, mein Schatz. Hättest du Rolfe getötet, würde das wie eine kalte, schwarze Hand auf deiner Seele lasten. Es würde dich dein ganzes Leben lang verfolgen, dir des Nachts den Schlaf rauben und dich jeden Tag quälen.«

Sie klang so ernst, dass ich plötzlich mächtig froh war, Barnes nicht getötet zu haben. Obwohl sie nie jemanden umgebracht hatte, wusste sie um die Bürde einer solchen Tat.

Seither habe ich nicht wenig Kerle zur Hölle geschickt und mehr als nur eine Mütze Schlaf darüber verloren. Viel mehr als das Töten selbst peinigt meine Seele jedoch, den ein oder anderen Lumpen nicht eher getötet zu haben.

Wie auch immer, Barnes jedenfalls war noch unter den Lebenden. Ihm den Rest zu geben, schien uns beiden seinerzeit das Falsche, aber ich machte mir Sorgen, was passieren würde, wenn er wieder erwachte.

Als Mutter mit ihrer Predigt fertig war, stand ich auf und sagte: »Wir müssen uns um ihn kümmern. Sonst wird er sich wieder auf uns stürzen.«

»Ich fürchte, da hast du Recht.«

Wir starrten ihn beide an. Bis jetzt hatte er kein Glied gerührt. Aber er schnarchte leise.

»Ich hab’s«, sagte ich und eilte auf mein Zimmer. Einen Augenblick später kam ich mit einem Paar Handschellen aus Stahl zurück, einem Weihnachtsgeschenk meines Onkels William, der davon überzeugt war, ich würde eines Tages einen guten Konstabler abgeben und mir diesen Beruf schmackhaft zu machen wünschte.

Gemeinsam rollten Mutter und ich Barnes auf den Bauch. Ich legte ihm die Hände auf den Rücken und ließ die Handschellen um seine Handgelenke einrasten.

Wir standen auf und bewunderten unser Werk.

»Das müsste funktionieren«, sagte Mutter.

»Soll ich gehen und einen Bobby holen?«

Ihre Miene verfinsterte sich. Sie schüttelte den Kopf. »Man würde ihn mit Sicherheit in den Kerker werfen.«

»Genau dort gehört er auch hin!«

»Oh, mir wäre aber lieber, das könnte vermieden werden.«

»Mum! Er hat dich ausgepeitscht! Zu schweigen davon, was er noch alles hätte anrichten können. Er gehört bestraft.«

Sie schwieg eine Weile und fuhr sich einige Male über die Wange. Einmal zuckte sie zusammen, woran vermutlich der traurige Zustand ihres Rückens schuld war. Schließlich sagte sie: »Bill würde wissen, was zu tun ist.«

Das hörte ich gern.

Bill würde wissen, was zu tun war.

Einen Blick auf den Rücken seiner Schwester, und er würde Barnes das zukommen lassen, was er verdient hatte.

»Ich gehe und hole ihn«, sagte ich.

Mutter sah auf die Uhr auf dem Kaminsims. Ich ebenfalls. Es war fast neun. »Warte lieber bis morgen früh«, sagte sie.

»Er tritt seinen Dienst erst um Mitternacht an. Ich könnte ihn bequem rechtzeitig erwischen.«

»Aber der Regen.«

»Die paar Tropfen werden mir schon nicht schaden.« Ich stopfte das blutige Taschentuch wieder in die Hosentasche und hob den Feuerhaken auf. »Behalte den in deiner Nähe, und zögere nicht, ihn auch zu benutzen.«

Sie akzeptierte ihn mit einem Nicken.

Ich eilte in mein Zimmer und holte das Klappmesser mit dem Elfenbeingriff - ein weiteres Geschenk meines Onkels. Ich wollte es Mutter überlassen. Eine scharfe Klinge würde Barnes vermutlich eher als ein Feuerhaken dazu veranlassen, sich gesittet zu benehmen. Doch dann fiel mir ein, dass sie sich wahrscheinlich scheuen würde, eine so tödliche Waffe zu benutzen, also steckte ich es in die Tasche.

Und das war auch gut so. Später sollte mir das Messer das Leben retten.

Als ich ins Wohnzimmer zurückkehrte, schnarchte Barnes noch immer. Ich zog meinen Mantel an.

Mutter gab mir ein paar Schilling. »Nimm eine Droschke, mein Liebling.« Dann drängte sie mir einen Schirm auf.

Sie küsste mich auf die Stirn.

»Sei vorsichtig, Mum«, sagte ich. »Du darfst ihm nicht vertrauen.«

Dann ging ich los.

2

Ich breche auf

Von der Straße aus schaute ich zu unseren hellen, freundlichen Fenstern hinauf, ohne mich um den kalten Regen auf meinem Gesicht zu kümmern. Was mich kümmerte, war, Mutter mit Barnes zurückgelassen zu haben, und ich wünschte mir, ich hätte fester zugeschlagen. Er würde aufwachen, und Mutter in ihrer herzensguten und vergebenden Art würde Mitleid für ihn empfinden.

Sie würde seine Schmerzen lindern wollen. Es war sogar durchaus vorstellbar, dass sie ihm die Handschellen abnahm, damit er die Arme recken, es sich gemütlich machen und eine Tasse Tee trinken konnte, und in diesem Augenblick würde er wieder über sie herfallen.

Allerdings würde sie Mühe haben, den Schlüssel der Handschellen zu finden, weil der nämlich in meiner Hosentasche steckte.

Dieser Gedanke flößte mir eine gewisse Zufriedenheit ein, und genau in diesem Augenblick trat Mutter an eines der Fenster. Sie entdeckte mich und hob die Hand. Ich winkte zurück, ohne zu ahnen, dass ich sie für viele Jahre das letzte Mal sehen sollte. Dann klappte ich den Schirm auf und ging schnell los.

Es dauerte nicht lange, und ich erreichte den Droschkenstand an der Ecke Baker und Dorset Street, wo ich die vertraute rundliche Gestalt von Daws erspähte, der erfreulicherweise Dienst hatte. Daws und sein Pferd stießen beide weißen Rauch aus, der eine aus seiner Bryèrepfeife, das andere aus seinen schnaubenden Nüstern.

»Master Bentley«, grüßte der Kutscher.

»Guten Abend, Daws. Hallo, Blossom.« Ich gab dem Pferd einen Klaps auf den Hals. »Zu meinem Onkel, Guilford Street Nummer 23.«

»Wie geht’s deiner Mum?«

»Wir hatten ein wenig Ärger.«

»Schau an, Ärger also?« Er zog sich seinen Zylinder in die Stirn. »Dagegen ist Bill wohl der richtige Mann. Spring an Bord.«

Ich schwang mich in den Einspänner. Er schaukelte wie ein Boot im Sturm, als Daws hinten auf den Kutschbock stieg. Er ließ die Zügel vorschnellen, und wir fuhren mit einem solchen Ruck an, dass ich gegen die Rückenlehne geworfen wurde. Wir rasten mit erstaunlicher Geschwindigkeit los, die ich Blossom keineswegs zugetraut hätte.

Als wir unser Ziel erreichten, sprang ich auf die Straße, noch bevor der Wagen zum Stehen gekommen war, und lief zur Haustür meines Onkels.

Aber es war Tante Maggie, die auf mein Klopfen hin öffnete.

Sie schien sehr überrascht, mich zu sehen.

»Trevor! Wieso bist du in einer solchen Nacht unterwegs?« Sie streckte den Kopf vor und starrte in die Dunkelheit. »Wo ist Catherine?«

»Sie schickt mich, Onkel William zu holen. Wir hatten Streit mit Rolfe Barnes, und sie ist zu Hause und bewacht ihn.«

»Komm erst mal aus dem Regen.« Obwohl ich es eilig hatte, gehorchte ich dem Befehl meiner Tante. Schon damals wusste ich, dass schlichter Gehorsam beim weiblichen Geschlecht viel weniger Zeit verplempert als Erklärungen. Ladies sind ein sturer Haufen und übertreffen in dieser Hinsicht jedes Maultier um Längen.

»Du siehst ja schrecklich aus«, sagte sie. »Nass bis auf die Knochen. Du wirst dir eine Lungenentzündung holen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Du liebe Güte.« Sie berührte meine Wange, die kaum wehgetan hatte, bis sie anfing, darauf herumzudrücken. »War das Barnes?«

»Ja, und er hat Mutter mit dem Gürtel geschlagen.«

Meine Tante riss Augen und Mund auf, dann klappte sie den Mund wieder zu und schürzte die Lippen. »Oh, Bill wird ihn umbringen.«

»Genau das hoffe ich auch«, gab ich zu.

»Natürlich ist Bill nicht daheim.«

»Er ist doch nicht etwa schon im Dienst?«

»Er ist schon seit Stunden weg. Wegen diesem schrecklichen Ripper, weißt du. Der arme Mann muss Doppelschichten machen und ist kaum noch zu Hause.«

Diese Neuigkeit munterte mich nicht gerade auf. Was sollte ich jetzt tun?

»Mum möchte, dass ich ihn hole«, murmelte ich.

»Das wird leider nicht möglich sein. Möchtest du vielleicht einen Schluck Tee und einen Happen …«

»Die Kutsche.«

»Oh, richtig. Am besten fährst du wieder nach Hause.«

»Aber ich soll doch Bill holen!«

Tante Maggie runzelte die Stirn. »Ist bestimmt auch alles in Ordnung mit dir?«

»Ich will einfach nicht ohne ihn gehen.«

»Er ist nicht da, Trevor!« Sie sagte es ganz langsam, als würde sie mit einem Schwachsinnigen sprechen.

»Ja. Ich verstehe. Er ist im Dienst.«

»Genau. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde ihm sofort von Barnes erzählen, und er wird die Sache in die Hand nehmen.«

»Morgen früh.«

»Morgen früh als Erstes. Und jetzt fährst du schnell zu Catherine zurück.«

»Ja, Ma’am.«

»Bestimmt?« Sie legte den Kopf schief und sah mich scharf an. Ich versuchte unschuldig auszusehen, aber es zog nicht. »Ich werde mal lieber ein Wort mit dem Kutscher wechseln.«

Ich winkte Daws. Er kletterte vom Kutschbock und eilte herüber. Während ich wartete, hastete Tante Maggie in die Wohnstube, klimperte mit ein paar Münzen und kam im selben Augenblick zurück, als Daws die Schwelle betrat und seinen Hut zog.

»Bringen Sie den jungen Trevor bitte schnurstracks zurück nach Haus, auch gegen seine eventuellen anderen Absichten - ich zahle Ihnen dafür seine Fahrt und einen kleinen Zuschlag.« Sie leerte ihre Hand in Daws’. »Zur Marylebone High Street Nummer 35, und sonst nirgendwohin. Haben Sie verstanden?«

»Durchaus, durchaus, ja. Keine Sorge. Heim zu Mum und sonst nix, darauf könn’se sich bei Daws verlassen. Jawoll.«

Sie schaute mich kurz prüfend an und gab mir schließlich einen Kuss auf die geschwollene Wange. »Also gut. Dann ab mit dir.«

»Auf geht’s, Master Bentley.«

Mit aller gebotenen Höflichkeit verabschiedete ich mich von Tante Maggie und eilte zurück zur Kutsche.

»Könnten wir den Weg über die Polizeiwache in der Leman Street nehmen?«, fragte ich Daws.

»Ah, kann ich nich machen. Daws hat’s versprochen, und was er verspricht, das hält er auch.«

»Aber du bist doch mein Freund?«

»Das hoff ich doch sehr. Und’nen Freund bittet man nich, sein Wort zu brechen, oder?«»Wohl nicht«, grummelte ich und stieg ein. Wie zuvor schaukelte der Einspänner, als Daws auf den Sitz kletterte, aber diesmal fuhr er ganz langsam an. Wir rollten los.

Ich würde mich nicht wie ein Gefangener nach Haus kutschieren lassen, da konnte Tante Maggie anstellen, was sie wollte.

Ich war aufgebrochen, um Onkel William zu holen, und genau das hatte ich auch vor.

Wie John McSween später zu sagen pflegte: »Du tust das, was du für das Richtige hältst, und zum Teufel mit jedem, der sich dir dabei in den Weg stellt.« Obwohl es noch einige Zeit dauern würde, bis ich John kennenlernen sollte, gingen mir in diesem Augenblick ganz ähnliche Gedanken durch den Kopf, während Daws die Droschke wendete.

Und so sprang ich einfach aus der fahrenden Kutsche, rannte in einem Schwung die Straße entlang und raste um die nächste Ecke.

Ich rechnete damit, dass Daws mich verfolgen würde, und genau das tat er auch. Blossom trabte mit der ratternden Kutsche vorbei, von deren Fahrersitz aus Daws nach mir Ausschau hielt. Gut im Dunkel der Gasse verborgen sah ich ihnen nach.

Bald waren sie verschwunden. Ebenso wie Mutters Schirm, den ich im Eifer meiner Flucht zurückgelassen hatte. Aber er war in guten Händen. Als die ehrliche Haut, die er war, würde Daws ihn zu Haus abgeben.

Ziemlich stolz auf meine Tollkühnheit, schlich ich mich aus dem Gässchen zurück zur Guilford Street und marschierte in östlicher Richtung weiter.

Mit dem Selbstvertrauen, das meiner Jugend und Unwissenheit entsprang, bezweifelte ich keinen Augenblick lang, dass ich das Polizeirevier in der Leman Street und damit meinen Onkel William finden würde.

3

Ich und die Unglückseligen

Die Straße brachte mich auch planmäßig nach Holborn. Ich ging so schnell, dass mir richtig warm wurde, obwohl ich bis auf die Haut durchnässt war.

Jedes Mal, wenn ich das Verlangen verspürte, langsamer zu werden, rief ich mir Mutter ins Gedächtnis, die mit Barnes allein war, vielleicht aus dem Fenster blickte und sich fragte, warum ich noch nicht mit Onkel Bill wieder da war. Barnes würde ihr nichts antun können, nicht mit den Fesseln. Vielleicht würde er sogar bis zum Morgen seinen Rausch ausschlafen. Aber Mutter würde sich Sorgen machen. Umso mehr, wenn Daws sie besuchen und ihr von meinem Ausflug erzählen würde.

Als ich die Newgate Street erreichte, kam mir für kurze Zeit sogar der Gedanke, eine Kutsche anzuhalten und nach Hause zu fahren. Aber verflixt nochmal, mein Stolz wollte es nicht zulassen. Ich war losgezogen, Onkel Bill zu holen, und genau das würde ich auch tun.

Noch bevor es mir richtig bewusst war, passierte ich die Säulen vor der Londoner Börse und kam zur Cornhill Street.

Die Cornhill Street führte in die richtige Richtung, aber kurz darauf fand ich mich in einer mir unbekannten Gegend wieder. Leadenhall Street? In meinem ganzen Leben war ich noch nie so weit östlich gewesen. Aber nach Osten wollte ich.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren mir nur eine Handvoll Menschen begegnet. Aber das änderte sich. Je weiter ich kam, desto mehr tauchten auf. Sie waren auf den Straßen, saßen in den Hauseingängen der Mietskasernen, kamen aus den Pubs und Varietés gestolpert, lehnten an Laternen, lauerten in dunklen Gassen. Es war ein trauriger Haufen.

Ich sah kleine Kinder und viele Jugendliche meines Alters. Einige liefen ziellos umher wie streunende Hunde. Andere spielten Fangen. Keiner von ihnen hatte Schuhe oder gar einen Mantel; sie alle waren in Lumpen gekleidet. Sie hätten in der Kälte und dem Regen gar nicht auf der Straße sein dürfen, aber vermutlich wussten sie keinen besseren Ort.

Ein paar der Erwachsenen trugen Stiefel und Mantel, aber die waren in der Minderzahl. Viele Frauen schützten sich mit über den Kopf gezogenen Schultertüchern vor dem Regen. Es gab Männer, die hatten die Krempen ihrer Hüte so tief ins Gesicht gezogen, als wollten sie es verbergen. Nicht einer trug einen Schirm, so dass ich meinen verlorenen nicht misste.

Im Gegenteil, denn schon der Schnitt meiner Kleidung verriet mich als Außenseiter. Köpfe drehten sich, als ich vorbeieilte. Leute riefen mir hinterher. Einige traten auf mich zu, aber ich legte einen Schritt zu und ließ sie hinter mir zurück.

Ich redete mir ein, dass sie lediglich neugierig waren. Sie wollten mir nichts Böses.

Mutter bezeichnete solche Leute gern als »Unglückselige«. Onkel Bill drückte sich in seinen Ripper-Berichten diesbezüglich anders aus. Für ihn waren diese Unglückseligen eine »gottlose Bande von Halsabschneidern, Huren, Gesindel und Schurken, in deren Behausungen es vor Ungeziefer nur so wimmelt, die schreckliche Krankheiten verbreiten und einem mit Vergnügen für einen halben Penny die Kehle durchschneiden«.

Vermutlich wurden Mutters Ansichten von der Güte ihres Herzens beeinflusst, während Onkel Bill durch die Natur seiner täglichen Arbeit voreingenommen war. Die Wahrheit lag wahrscheinlich irgendwo dazwischen.

Die Menschen auf der Straße sahen sicherlich nicht so aus, als wären sie vom Glück begünstigt, aber es konnten unmöglich alle Schurken und Huren sein. Vielmehr waren es, so dachte ich mir, diejenigen, denen ihre harte und schmutzige Arbeit einfach nicht viel einbrachte.

Trotzdem wurde mir immer unbehaglicher zumute. Vielleicht hatte Onkel Bill ja eine verzerrte Sichtweise der Dinge, aber das hieß nicht, dass er völlig im Unrecht war.

Ich blieb wachsam.

Wie John McSween später zu sagen pflegte: »Willy, sei auf der Hut. Besser, du entdeckst Ärger, bevor er dich entdeckt.«

Und in genau diesem Augenblick fiel mein Blick auf ein Mädchen, das sich an eine Laterne lehnte. Ihr lockiges Haar war klatschnass und lag eng am Kopf an. Sie schien nur geringfügig älter als ich zu sein. Von dem blau geschlagenen, geschwollenen Auge abgesehen war sie recht hübsch. Sie trug ein langes Kleid, und um die Schultern hatte sie ein Tuch gelegt. Als ich näher kam, stieß sie sich von der Laterne ab und trat einen Schritt auf mich zu.

Ich ging langsamer.

War das etwa eine der Huren, von denen mir Onkel Bill erzählt hatte?

Plötzlich war mir ganz heiß und unbehaglich zumute.

Sicher war es klüger, hier schnell zu verschwinden. Auf der anderen Straßenseite lehnte ein Beinloser mit Augenklappe an einer Mauer und trank aus einer Flasche. Er hätte mir schwerlich hinterherrennen können, dennoch verspürte ich kein Bedürfnis, ihm auch nur einen Deut näher zu kommen.

Also ging ich geradeaus weiter.

Das Mädchen stellte sich mir direkt in den Weg. Ich blieb stehen und lächelte sie so angestrengt an, dass mir die Lippen wehtaten. Dann ging ich um sie herum, in der Hoffnung, sie zurückzulassen. Sie machte die Bewegung mit und grinste.

»Wohin so eilig?«, fragte sie. Zumindest nahm ich an, dass sie das fragte. Es klang wie »Wohissoeilch?«. Ihr Atem stank kräftig nach Bier.

»Ich fürchte, ich habe mich verlaufen. Ich bin auf dem Weg …« Ich zögerte. Vermutlich war es nicht sehr ratsam, eine solche Person wissen zu lassen, dass ich zur Polizei wollte. »Ich will in die Leman Street«, sprach ich weiter. »Ist das weit von hier?«

»Also zur Leman Street willst du? Tja, dann wird dich Sue einfach mal genau dort hinbringen, oder?«

Sobald ich begriffen hatte, was sie da gesagt hatte, machte sich ein flaues Gefühl in meinem Magen breit. »Oh, das ist nicht nötig. Wenn Sie nur so freundlich wären und mir die Richtung zeigen …«

Sie trat einfach an meine Seite, nahm meinen Arm und wollte mich weiterzerren. Zu dem Biergestank kam jetzt noch ein süßlicher Parfümgeruch, der mir den Atem raubte.

»Nein, das brauchen Sie nicht«, protestierte ich.

»So ein junger Herr wie du, der würde sicher an Gesindel geraten, das dir was Schreckliches antut und dich womöglich irgendwo tot liegen lässt, und das willst du doch nicht, oder doch? Sue wird auf dich achtgeben, und mir nichts, dir nichts sind wir da, wo du hinwillst.«

»Vielen Dank, aber …«

»Hier entlang, hier entlang.« Sie führte mich um die Ecke.

Die Straße, in die wir einbogen, war noch schmaler als die vorherige. Einige der Gaslaternen brannten nicht, wodurch manche Teile der Straße in völliger Dunkelheit lagen. Rechts und links waren Mietskasernen. Die Fenster waren größtenteils zerbrochen, hinter einigen brannte Licht. Menschen standen in den Hauseingängen, lehnten an den Mauern oder streiften in der Dunkelheit vor uns umher.

Ich war froh, solch eine Gegend nicht allein durchqueren zu müssen.

»Wie heißt du?«, fragte Sue.

»Trevor.«

»Gefalle ich dir, Trevor?« Sie zog an meinem Arm, so dass er gegen die Rundung ihrer Brust stieß.

Da ich sie nicht beleidigen wollte, ließ ich ihn dort.

»Sie sind sehr nett«, sagte ich.

Sie lachte kehlig. »Nett? Oh, was für ein süßer junger Herr du bist, und dann auch noch so mutig.« Sie wandte mir das Gesicht zu, und ihr Bieratem streifte an meiner Wange vorbei. »Bin ich nicht hübsch?«

In der Dunkelheit war ihr Gesicht kaum mehr als ein verwischter Fleck, aber es fiel mir nicht schwer, mich daran zu erinnern, wie sie im Licht der Laterne ausgesehen hatte. Außerdem hätte ich ihr auch zugestimmt, wenn sie wie das Hinterteil eines Pferdes ausgesehen hätte, nur um sie bei Laune zu halten. »Sie sind wirklich sehr hübsch.«

»Bestimmt würdest du es gern mit mir tun, nicht wahr?«

Es tun!

Ich hatte keine genaue Vorstellung, was damit alles verbunden war, aber es jagte mir eine Heidenangst ein. Mein Mund wurde trocken, und mein Herz hämmerte plötzlich so heftig, dass mir fast die Luft wegblieb.

»Es ist schon schrecklich spät«, sagte ich. »Und ich bin wirklich sehr in Eile. Aber trotzdem vielen Dank.«

»Ach, du bist aber schüchtern.«

Mit diesen Worten steuerte sie mich in eine Gasse.

»Nein, bitte«, protestierte ich. »Ich glaube nicht …«

»Es geht ganz schnell, Trevor.«

Sue hatte etwa meine Größe und war vielleicht etwas schwerer als ich. Aber ich war kräftig und schnell. Ich hätte mich ganz einfach losreißen können, wenn ich gewollt hätte.

Aber ich wollte nicht.

Zum einen wollte ich nicht meinen einzigen Führer durch diese gefährliche Gegend verlieren.

Außerdem wollte ich Sues Gefühle nicht verletzen.

Und schließlich hatte ich es noch nie mit jemandem »getan«. Hier bot sich die Chance, aus erster Hand zu erfahren, was es damit auf sich hatte.

Als ich mich endlich zu der Entscheidung durchgerungen hatte, dass dies weder der richtige Ort noch die richtige Person waren, um es zu lernen, hatte mich Sue schon gegen eine Ziegelmauer gedrückt.

Sie knöpfte meinen Mantel auf und schob ihn beiseite. Dann fing sie an, mich durch das Hemd zu streicheln. Das fühlte sich gut an. Aber das war nichts im Vergleich zu dem Gefühl, als sie mich sozusagen unter Deck streichelte. Wenn es das war, worum es »dabei« ging, dann hatte ich eine Menge versäumt. Ich lief knallrot an und war furchtbar verlegen, aber das zählte nicht im Vergleich zum Rest meiner Gefühle.

Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte sie ihr Tuch beiseitegeschlagen, meine Hände ergriffen und sie sich direkt auf die Brüste gelegt. Zwischen ihnen und mir befand sich nur noch dünner, nasser Stoff. Ich spürte ihre Wärme. Ihr Busen war groß und nachgiebig und weich, und etwas stieß wie kleine Fingerspitzen gegen meine Handflächen.

Ich wusste, dass ich Sue dort nicht hätte berühren dürfen. Das war bestimmt eine Sünde, und möglicherweise riskierte ich die ewige Verdammnis.

Hätte Onkel Bill mich in diesem Augenblick gesehen, hätte er mir das Fell gegerbt. Mutter wäre sicherlich in Ohnmacht gefallen.

Aber das war mir ganz egal.

Jetzt zählte nur noch, wie gut sich diese Brüste anfühlten, und wie angenehm die Gefühle waren, die Sues Berührungen in mir hervorriefen. Noch nie hatte mich jemand dort unten angefasst, so viel stand fest.

Ob Hure oder nicht, in diesem Augenblick erschien mir Sue als der großartigste Mensch, dem ich in meinem ganzen Leben begegnet war.

Dann versetzte sie mir einen Schlag.

Einen schnellen, harten Hieb unter die Gürtellinie.

Ich hatte das Gefühl, mir würden die Eingeweide in den Magen getrieben.

Sue huschte aus meiner Reichweite. Ich sackte zusammen und landete mit den Knien im Matsch. Als ich mir den schmerzenden Bauch hielt, hörte ich, wie sie ein Flüstern ausstieß. »Ned! Bob!«

Im Nu schlugen sie zu dritt auf mich ein. Sie verpassten mir eine ordentliche Tracht Prügel, aber auch ich landete ein paar schöne Treffer. Ich gab Sue einen Kinnhaken, was mich sehr freute. Doch im Großen und Ganzen bekam ich das meiste ab.

Die Straßenräuber rissen mir Mantel, Hemd und Schuhe vom Leib. Aber als sie sich auf meine Hose stürzten, zog ich das Messer aus der Tasche, klappte die Klinge in Windeseile auf und schlitzte den erstbesten Arm auf. Ich weiß nicht, ob er Bob oder Ned gehörte, aber der Betreffende schrie auf und zog sich eilig zurück.

Ich rappelte mich auf, stemmte mich mit dem Rücken an die Wand und stach nach den Burschen, sobald sie näher kamen.

Sie grunzten und fluchten und wichen vor der Klinge zurück.

»Kommt schon, ihr verdammten Schweine!«, rief ich. »Ich reiß euch die Eingeweide raus! Na kommt schon! Ich schneid euch in Stücke!«

Sue stand ein Stück abseits, sah zu und hielt die Beute fest.

Ich schrie und hieb weiter auf die beiden ein.

Schließlich gaben Ned und Bob es auf. Sie wichen keuchend zurück; der eine hielt sich den aufgeschlitzten Arm.

»Los, ihr Dummköpfe, macht ihn fertig«, rief Sue. »Wir ham’ noch kaum was erwischt. Er hat die Tasche voller Geld, ich hab’s genau gefühlt.«

Beide sahen sie an.

»Los, macht schon!«

Derjenige der beiden Kerle, der unverletzt war, gehorchte ihr.

Er stürzte sich knurrend auf mich und hieb nach mir, um das Messer abzuwehren. Ich duckte mich unter dem Schlag hinweg und wurde hart gegen die Mauer geworfen.

Das Messer versank in seinem Leib.

Er stieß mir einen Schwall seines heißen, stinkenden Atems ins Gesicht.

Eine Zeit lang regte er sich nicht. Ich spürte, wie sein Blut über meine Hand floss und meine Hose durchtränkte.

Dann wich er zurück. Er hielt sich den Magen, machte ein paar Schritte und setzte sich auf den Hosenboden. Dem platschenden Geräusch nach zu urteilen genau in eine Pfütze.

»Gottverdammt«, murmelte er. »Der Kerl hat mich umgebracht.«

Sue und der andere Bursche ergriffen die Flucht.

Ich blieb mit dem Mann, den ich erstochen hatte, allein in der Gasse zurück. Er gab schreckliche Geräusche von sich. Wimmern und Stöhnen und Weinen.

»Es tut mir leid«, sagte ich zu ihm. »Aber du hättest mich nicht angreifen dürfen.«

»Du hast mich auf dem Gewissen.«

»Es tut mir schrecklich leid«, sagte ich. Und das tat es auch.

Er stieß einen Schrei aus, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich lief davon. Nicht zur Straße. Die Richtung hatten Sue und ihr Freund eingeschlagen. Stattdessen rannte ich tiefer in die Dunkelheit der Gasse hinein.

4

Der Lynchmob

Ich schoss wie ein Hase um die Ecke eines Gebäudes am Ende der Gasse und rannte beinahe eine Frau über den Haufen, die dort unter einer Laterne stand. Einen kurzen Augenblick lang dachte ich, es sei Sue. Sie jagte mir einen furchtbaren Schrecken ein.

Aber ich versetzte ihr noch einen viel größeren.

Als ich mit Mühe eine Handbreit vor ihr zum Stehen kam, schrie sie aus vollem Hals.

Für Sue war sie viel zu groß.

Ich in ihren Augen dagegen keinesfalls zu klein für Jack the Ripper.

»Mörder!«, kreischte sie und fuchtelte in der Luft herum. »Zu Hilfe! Er ist es! Der Ripper!«

Dort stand ich, entblößt bis zur Taille, mit blutgetränkten Hosen, ein Messer in der Hand. Ich konnte es ihr nicht einmal zum Vorwurf machen, dass sie so hysterisch reagierte.

»Das ist nicht wahr«, stieß ich hervor. »Bitte.«

Noch immer wie am Spieß schreiend und mit den Armen rudernd stolperte sie ein paar Schritte zurück und fiel auf den Hintern. »Hilfe!«, kreischte sie. »Mörder! Verdammter Mörder!«

Plötzlich war sie nicht mehr die Einzige, die lauthals schrie. Auf der ganzen Straße ertönten Warn- und Wutschreie.

Zu den Stimmen gehörten Menschen.

Menschen, die in meine Richtung liefen.

Eine ganze Menge von ihnen.

Ich machte, dass ich wegkam.

Sie kamen von beiden Seiten, also jagte ich quer über die Straße auf eine andere Gasse zu. Das schrille Geräusch von Polizeipfeifen übertönte die Wutschreie.

So, wie es sich anhörte, waren drei Konstabler hinter mir her.

Wo zum Teufel hatten sie gesteckt, als man mich überfallen hatte?

Ich schaffte es weit vor dem aufgebrachten Mob in die Gasse, hastete weiter durch die Dunkelheit und fragte mich, ob vielleicht Onkel Bill einer der Pfeifenbläser war, doch mehr noch wünschte ich, ihr Lärm hätte weniger weit entfernt geklungen.

Die Leute, die sich auf meine Spur gesetzt hatten, wollten Blut sehen. Bis die Polizei da war, würde ich nicht mehr viel davon übrig haben.

Ich klappte im Laufen mein Messer zusammen und schob es zurück in die Hosentasche. Das war ein kluger Schachzug. Da das Messer außer Sicht war, stürzten sich die aufgeschreckten, alarmierten Leute in der nächsten Straße nicht sofort auf mich.

Bevor einer von ihnen auf die Idee kommen konnte, mich zu packen, stieß ich hervor: »Wo ist er hin?« Ich gab mir Mühe, wie ein Bursche aus dem Viertel zu klingen. Es klang wie »Wosserhin?«

Köpfe wurden geschüttelt, Schultern gezuckt.

»Wer?«, fragte ein Mann mit einer Tonpfeife.

»Was ist denn los?«, fragte eine dicke Frau.

»Habt ihr ihn denn nicht gesehen?«, rief ich.

»Wen sollen wir denn …«

»Den Ripper!«, schrie ich. Dann zeigte ich die dunkle regengepeitschte Straße entlang. »Dort ist er!«

Ein paar Frauen fingen an zu schreien.

»Kommt schon!«, brüllte ich. »Schnappen wir ihn uns!«

Ich machte mich noch gerade rechtzeitig aus dem Staub, bevor die Horde der Verfolger aus der Gassenmündung kam. Nur, dass ich jetzt der Anführer eines eigenen Mobs war. Er bestand aus vier Männern, die wie meine Verfolger begierig waren, den Ripper zur Strecke zu bringen, jedoch nicht auf die Idee kamen, ich könnte der Gesuchte sein.

Wir waren besser bei Kräften als die anderen Verfolger. Es gelang uns, den Vorsprung beizubehalten. Hin und wieder streckte ich den Arm aus, rief ein »Dort ist er!«, und wir bogen um die Ecke.

In diesem Teil der Stadt gab es reichlich dunkle Ecken. Die Straßen waren kurz und schmal und gewunden, voller abzweigender Gassen und Eingänge und Hinterhöfe mit der entsprechenden Anzahl verborgener Nischen.

Als es so aussah, als hätten wir die anderen abgehängt, griff ich mir an die Seite und wurde langsamer. Die Männer sahen mich an. Ich winkte sie weiter. »Macht schon«, keuchte ich. »Lasst ihn nicht entkommen. Er ist da vorn rechts abgebogen.«

Sie liefen weiter.

Ich duckte mich in einen Torbogen, und das keinen Augenblick zu früh.

Der ganze Mob stürmte an mir vorbei. Ich zählte acht Mann, darunter kein einziger Konstabler. Zumindest keiner in Uniform. Diese Tatsache machte mich verdammt froh. Ich hatte sie überlistet.

Nun, ich blieb eine Weile dort stehen, kam wieder zu Atem und versuchte, mir den nächsten Schritt genau zu überlegen. Zu den Hauptstraßen zurückzukehren kam nicht infrage. Eine Menge Leute hatten mich gesehen, und vermutlich hatten mittlerweile noch mehr gehört, dass der Mörder von Whitechapel ein fünfzehnjähriger Bursche war, der mit nacktem Oberkörper durch die Gassen lief.

Ich musste mir ein Hemd besorgen.

Dann würde die Welt schon anders aussehen.

Außerdem würde ich dann nicht mehr so schrecklich frieren.

Ich brauchte ein Hemd.

Ein Hemd, einen Mantel und Schuhe. Und trockene Hosen.

Warum nicht gleich einen Zauberstab?

Es gab nur einen Ausweg: Diebstahl. Ich hatte bereits die Brüste einer Hure gestreichelt und einen Mann erstochen, also schien es keine große Sünde zu sein, jetzt auch noch ein Dieb zu werden.

Wenn es darum geht, meine Haut zu retten, würde ich so ziemlich alles tun, außer einen Freund zu verraten. Das ist eine Tatsache. Es betrübt mich, wenn ich an manche Dinge denke, die ich im Laufe der Jahre tun musste, wann immer ich dem Sensenmann zu nahe kam. Klamottendiebstahl gehört bei weitem nicht zu den schlimmsten Einträgen auf meiner üppigen Liste.

Seinerzeit kam es mir allerdings nicht wie eine Kleinigkeit vor. Ich hatte nie zuvor etwas gestohlen. Aber ich brauchte unbedingt ein Hemd.

Ich wandte mich von der Straße ab, ging durch den schmalen Durchgang und fand mich im Hinterhof einer Mietskaserne wieder. Einige der Zimmer waren mit Sicherheit verlassen. Ich musste das Richtige finden und einbrechen.

Die erste Tür, genau rechts von mir, gehörte zu Zimmer Nr. 13. Das war eine Unglückszahl, also ging ich weiter und sah mich um.

Aber in allen anderen Zimmern waren Leute.

Allein das Fenster von Nr. 13 war dunkel. Außerdem war es kaputt. Das Loch war mit einem Lappen zugestopft, der die Londoner Regengüsse abhalten sollte. Ich lauschte einen Moment. Hinter dem Fenster war alles still. Das bedeutete nicht unbedingt, dass der Raum leer war, aber es ließ mich hoffen.

Ich ging zur Tür und klopfte leise.

Es meldete sich niemand. Die Klinke ließ sich niederdrücken, aber nicht öffnen, also war die Tür vermutlich von innen verriegelt. Die Vorstellung, dass doch jemand anwesend war, ließ mich beinahe verzweifeln.

Aber dann kam mir der Gedanke, dass derjenige, der dort wohnte, das Zimmer vielleicht durch eine andere Tür verlassen hatte.

Ich ging zurück zum Fenster und zog den Lappen heraus. Leise rief ich durch das Loch im Glas: »Hallo? Jemand zu Hause?«

Keine Antwort.

Ich schob den Arm durch das Loch, tastete in Richtung Tür, und das Erste, was ich berührte, war der Riegel! Das kam mir wie ein Glücksfall vor.

Die Dreizehn mag ja für andere eine Unglückszahl sein, dachte ich, aber nicht für mich.

Der Riegel ließ sich mühelos zurückschieben, dann zog ich den Arm vorsichtig zurück, denn ich wollte mich

Die Originalausgabe SAVAGE erschien bei Leisure Books, New York

Der Roman erschien in Deutschland bereits 1995unter dem Titel Im Zeichen des Bösen im Goldmann Verlag.

Vollständige überarbeitete Taschenbuchausgabe 01/2010 Copyright © 1993 by Richard Laymon Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer

eISBN : 978-3-641-04962-1

www.heyne-hardcore.de

Leseprobe

www.randomhouse.de