9,99 €

Mehr erfahren.

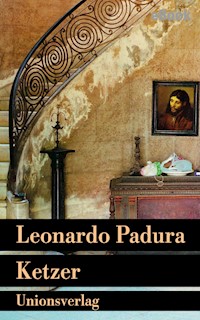

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein außergewöhnlicher Mordfall führt Mario Conde in die geheimnisvolle Welt von Havannas Barrio Chino. Ein alter Chinese baumelt tot in seinem Kämmerchen, mit zwei in die Haut geritzten Pfeilen und einem abgeschnittenen kleinen Finger. Ein religiöser Ritualmord mit Santería-Hintergrund? Oder steckt doch eine interne Abrechnung dahinter? Da Teniente Conde seiner attraktiven chinesischstämmigen Kollegin, der unwiderstehlichen Patricia Chion, nichts abschlagen kann, kümmert er sich selbst um diesen Fall. In den geheimen Zirkeln der chinesischen Gemeinde stößt Mario Conde auf mysteriöse Zusammenhänge und obskure Machenschaften und immer wieder auf Geschichten von Entwurzelung und Einsamkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über dieses Buch

Ein außergewöhnlicher Mordfall führt Mario Conde in die geheimnisvolle Welt von Havannas Barrio Chino. Ein religiöser Ritualmord? Oder eine interne Abrechnung? In den geheimen Zirkeln der chinesischen Gemeinde stößt Mario Conde auf mysteriöse Zusammenhänge und obskure Machenschaften und immer wieder auf Geschichten von Entwurzelung und Einsamkeit.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.

Zur Webseite von Leonardo Padura.

Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.

Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Leonardo Padura

Der Schwanz der Schlange

Mario Conde ermittelt in Havanna

Kriminalroman

Aus dem Spanischen von Joachim Hartstein

E-Book-Ausgabe

Mit einem Bonus-Dokument im Anhang

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 5 Dokumente

Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel La cola de la serpiente bei Tusquets Editores, Barcelona.

Originaltitel: La cola de la serpiente

© by Leonardo Padura Fuentes 2011

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Phototalk

Umschlaggestaltung: Martina Heuer

ISBN 978-3-293-30485-7

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 24.06.2024, 11:06h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

DER SCHWANZ DER SCHLANGE

1 – Seit er seinen Verstand gebrauchen konnte und ein …2 – Während er in einem lauten, überfüllten Bus durch …3 – Mario Conde hatte Bücher immer schon geliebt und …4 – Als Juan Chion nach Kuba kam, war er …5 – Er geriet in Verzückung, so wie er immer …6 – »Was ist los mit dir?«7 – Hinter seinem Schreibtisch sitzend, die lange Havanna zwischen …8 – Rufino zog friedlich seine Kreise im runden Aquarium …9 – Der dicke Contreras betrachtete ihn von oben bis …10 – Manolo machte El Conde ein Zeichen, und da …11 – »Was machst du denn hier, um diese Zeit?«Mehr über dieses Buch

Leonardo Padura: Der Schwanz der Schlange

Über Leonardo Padura

Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«

Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«

Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«

Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«

Über Hans-Joachim Hartstein

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Leonardo Padura

Zum Thema Kuba

Zum Thema Spannung

Zum Thema Kriminalroman

Zum Thema Karibik

Zum Thema Lateinamerika

Für Lydia Cabrera, wegen der ngangas.

Für Francisco Cuang, wegen San Fan Con.

Für Lucía, die mich auch dann versteht,wenn ich Chinesisch rede.

Drei Chinesen mit dem Kontrabass,

fielen in den Brunnen und machten sich nass …

Kinderlied

1

Seit er seinen Verstand gebrauchen konnte und ein paar Dinge über das Leben wusste, war für Mario Conde ein Chinese immer das gewesen, was ein Chinese zu sein hatte: ein Individuum mit Schlitzaugen und lederner Haut von trügerischer, leberkranker Farbe. Jemand, der durch die Wechselfälle des Lebens von weit her gekommen war, aus einem unbekannten, schemenhaften Land zwischen riesigen Flüssen und unbezwingbaren Bergen mit schneebedeckten Gipfeln, die sich im Himmel verlieren, einem Land, reich an Sagen von Drachen und weisen Mandarinen und Philosophen mit verworrenen Lehren für jede Gelegenheit. Jahre später lernte er dann, dass ein Chinese, ein richtiger, perfekter Chinese, außerdem und vor allem jemand ist, der es versteht, die ungewöhnlichsten Speisen zuzubereiten, an denen sich ein verwöhnter Gaumen erfreuen kann. In Limonensaft gekochte und mit Basilikum, Kohl, Ingwer und Zimt gratinierte Wachteln zum Beispiel. Oder in Ei, Kamille und Orangensaft gewälztes und dann in einer unergründlichen, Wok genannten Pfanne auf kleiner Flamme in Kokosöl goldbraun gebratenes mageres Schweinefleisch, um ein weiteres Beispiel zu nennen.

Dennoch konnte ein Chinese in den beschränkten Vorstellungen, die El Condes historische, philosophische und gastronomische Vorurteile zementierten, auch ein sehr dünner und friedlicher Mann sein, der sich in Mulattinnen und Schwarze verliebt (wann immer sich die Gelegenheit dazu ergibt), mit geschlossenen Augen eine lange Bambuspfeife raucht, kaum etwas sagt, und selbst wenn, dann nur das, was er gerade für nötig erachtet, und zwar in dem näselnden Singsang, der diesen Menschen eigen ist, sobald sie sich einer fremden Sprache bedienen.

Ja, all das ist ein Chinese, bestätigte er sich, nachdem er eine Weile darüber nachgesonnen hatte; doch dann kam er zu dem Schluss, dass solch ein konstruierter Mensch, wenn man es recht bedachte, nichts weiter als der Standard-Chinese war, ausgedacht von einem schematischen, westlich-kubanischen Verstand. El Conde fand dieses Klischee jedoch harmonisch und gelungen, und so war es ihm gleichgültig, dass das vertraute, fast idyllische Bild auf einen wirklichen Chinesen nicht zutraf und keinerlei Bedeutung hatte für jemanden, der den alten Juan Chion nicht kannte und nicht das Glück gehabt hatte, die von ihm zubereiteten Speisen zu kosten. Juan Chion war der Vater seiner Freundin und Kollegin Patricia, die El Conde dazu gezwungen hatte, sich über seine dürftigen Kenntnisse der kulturellen und psychologischen Beschaffenheit eines Chinesen Gedanken zu machen.

Das Bedürfnis, das Wesen des Chinesen zu ergründen, war an jenem Nachmittag im Jahre 1989 in ihm aufgekommen, als er nach vielen Jahren wieder einmal das alte Chinesenviertel von Havanna besuchte, in das ihn diesmal eine der üblichen Pflichten seines Berufes rief: Ein Mann war ermordet worden, und der Tote war ausgerechnet ein Chinese.

Wie alle Situationen, in denen ein Chinese (auch ein toter) aufkreuzt, war auch diese kompliziert: Der Mann, der Pedro Cuang geheißen hatte, war nicht auf die einfache, schlichte Art liquidiert worden, auf die man in der Stadt normalerweise zu morden pflegte. Weder durch einen Schuss noch durch einen Messerstich oder einen Schlag auf den Kopf hatte man ihn getötet, nicht einmal vergiftet oder verbrannt hatte man ihn. Der ethnischen Herkunft des Opfers entsprechend, handelte es sich um einen seltsamen Mord, ziemlich orientalisch und ausgefallen für ein Land, in dem zu leben schwieriger war (und für lange Zeit noch sein sollte), als zu sterben. Ein sozusagen exotisches Verbrechen, gewürzt mit äußerst komplizierten Zutaten: zwei mit einem Messer in die Haut geritzte Pfeile auf der Brust und ein abgeschnittener Finger, falls Ihnen das fürs Erste reicht.

Viele Jahre später, als Mario Conde kein Teniente mehr war (und noch weniger Polizist), sollte er auf den Spuren einer Obsession und eines vergessenen Geheimnisses aus der Vergangenheit noch einmal ins Chinesenviertel von Havanna zurückkehren. Und dabei fand er einen noch sehr viel heruntergekommeneren, fast gänzlich verfallenen Ort vor, in dem sich der Abfall türmte und überall Verbrecher aller Hautfarben und Berufszweige lauerten. Die fünfzehn Jahre, die zwischen seinen Besuchen lagen, hatten genügt, um vom – nie sehr vornehmen – ehemaligen Ambiente des Chinesenviertels nur wenig mehr übrig zu lassen als den Namen, der es von den anderen einundfünfzig Bezirken Havannas unterschied, und das eine oder andere vergammelte, unleserliche Schild, das auf eine alte Bruderschaft oder ein von einem jener Emigranten betriebenes Geschäft hinwies. Und nur wenn man genau hinsah, konnte man vielleicht vier oder fünf magere Chinesen entdecken, die wie verstaubte Museumsstücke wirkten: letzte Überlebende einer langen Geschichte der Entwurzelung, alte Menschen, deren historische Funktion offenbar darin bestand, die sichtbaren Überbleibsel jener Zehntausende von Chinesen zu bilden, die im Lauf eines Jahrhunderts andauernder Migration auf die Insel gelangt waren und jenem Winkel Havannas einmal ein Gesicht gegeben hatten.

Bei seinem neuerlichen Streifzug durch das Viertel erinnerte sich El Conde, inzwischen älter und melancholischer geworden, mit bei dem immer kläglicheren Zustand seines Gedächtnisses erstaunlicher Deutlichkeit an jenen Morgen im Jahr 1989, an dem er sich der Muße, der Einsamkeit und der Lektüre eines Romans hingegeben hatte, als die wunderbare Gestalt von Patricia Chion in sein Haus eingefallen war, um ihn weniger als Kollegin denn als Freundin (wie man so sagt) um etwas zu bitten. Eine Bitte, die Mario Conde das Leben schwer machen und die klischeehaften Vorstellungen von einem Chinesen, die er, glücklich und sorglos, ohne sie je infrage zu stellen, bis dahin gepflegt hatte, komplett über den Haufen zu werfen.

Am Ende jener im Chinesenviertel gelebten und verschwitzten Tage war es für Mario besonders schmerzlich, festzustellen, wie der typische Chinese, den er sich bisher vorgestellt hatte, zu einem Menschen mit nicht verheilten Narben und einem unergründlichen Wesen wurde, vergleichbar den tiefen Wassern eines Meeres, aus denen alte, aber immer noch lebendige Geschichten von Rache, Ehrgeiz und Treue auftauchten und Blasen von unzähligen enttäuschten Träumen aufstiegen – fast so vielen, wie Chinesen nach Kuba gekommen waren.

Ohne Übertreibung: Es lohnte sich wirklich, sie anzuschauen. Auf den ersten Blick fiel auf, dass nichts an diesem Bilderbuchexemplar rein zu sein schien. Auf den zweiten, etwas ausführlicheren Blick wurde klar, dass das Ergebnis dieser Vermischung ein meisterliches Kunstwerk menschlicher Schöpfung war.

Wenn El Conde sie sah, musste er unweigerlich an die missglückte und im allgemeinen Einvernehmen vergessene Geschichte der F-1 denken, der Rinder des kubanisch-sozialistischen Milchviehwunders (eins der vielen ausgebliebenen Wunder), der perfekten Tierrasse, die durch die Kreuzung ausgewählter Exemplare der holländischen Holsteinrasse (mit hoher Milchproduktivität, aber nicht sonderlich viel Fleisch) und dem tropischen Zebu (mit wenig Milch in den Eutern, aber einem exzellenten Fleisch, das hervorragende Steaks lieferte) gezüchtet wurde. Selbstverständlich würde das F-1 die besten genetischen Anlagen der ursprünglichen Rassen besitzen, und durch diese so einfache wie geniale Methode würde man unterm Strich erreichen, dass ein einziges Tier Milch und Fleisch in Hülle und Fülle lieferte. In kurzer Zeit würden so viele bestens ausgestattete Kühe in den kubanischen Ställen stehen, dass der Insel Milchschwemmen drohten (1970 werde man Butter und Milch kaufen können, ohne das Lebensmittelheftchen vorlegen zu müssen, hatten die großen Führer in ihren Reden versprochen, erinnerte sich El Conde noch genau) und jeder Kubaner Gefahr lief, an einem Rinderfilet zu ersticken, ganz zu schweigen von dem besorgniserregenden Cholesterin-, Kalzium- und Harnsäurespiegel, zu dem außerdem noch … Doch das Leben sollte zeigen, dass es zur Züchtung des F-1 sehr viel mehr benötigte als Träumer auf Rednertribünen und Besamer mit langen Handschuhen: Es gab keine F-1-Kühe und selbstverständlich auch keine Milch-, Butter- oder Steakschwemme. Nicht einmal Hacksteaks. Weder 1970 noch danach. Und darum gelang es (als Kollateralnutzen sozusagen), die Cholesterinwerte auf einem erträglichen und die des Hämoglobins auf eher niedrigem Niveau zu halten.

Patricia Chion war ein F-1 aus purem Chinesen und tiefdunkler Schwarzen. Diese erfolgreiche Mischung, bei der die unterschiedlichen Gene zu gleichen Teilen ausgeprägt waren, hatte der Welt eine chinesische Mulattin beschert, einen Meter fünfundsiebzig groß, mit blauschwarzem Haar, das ihr in nicht zu bändigenden, aber geschmeidigen Korkenzieherlocken über die Schultern fiel, mit unanständig geschlitzten (fast mörderischen) Augen, einem kleinen Mund mit appetitlich fleischigen Lippen und Milchschokoladenhaut, ebenmäßig, rein, faszinierend. Zur Steigerung der Begierde wurden diese Merkmale von sensationellen Attributen begleitet, die ebenfalls der höchsten Kategorie würdig waren: kleine, fast provozierend straffe Brüste, eine schmale Taille über ausladenden, runden Hüften, die in einen Po übergingen, der zu den aufregendsten der gesamten Karibik gehörte; darunter kräftige Schenkel und makellose, muskulöse Beine. Patricia gehörte zu jenen Frauen, bei denen den Männern der Atem wegbleibt, der Puls in die Höhe schnellt und sich unziemliche (unziemliche? Quatsch!, wunderbare!) Gedanken und Wünsche einstellen.

Doch es lohnte sich nicht nur, sie im Vorbeigehen anzuschauen wie irgendein Bild in einem berühmten Museum. Diese Frau zog die Blicke an wie die Mona Lisa oder, besser noch, wie Goyas Porträt der Herzogin von Alba, die Maja in der heißeren, der bekleideten Version. Teniente Patricia Chion, zuständig für Wirtschaftsdelikte, gefiel es, wenn man mit ihr schäkerte, sie genoss es, ihre Schönheit zur Schau zu stellen, die durch die bis ins Bodenlose aufgeknöpfte Bluse und den Rock, der um einige Zentimeter kürzer war, als es die Kleiderordnung zuließ, noch gesteigert wurde: Tricks, die, zusammen mit ihrem Gang, auf ihre mehr karibische als asiatische Mentalität schließen ließen. Körper und Geist verwandelten die einfallslose Polizeiuniform in eine verlockende Versuchung wie bei manchen Krankenschwestern.

Als Mario ihr an jenem Morgen, den der Conde sich bis zu diesem Moment alltäglich und müßig vorgestellt hatte, die Tür öffnete, gab er sich wie immer einer ausgiebigen Betrachtung der F-1-Frau und schamlosen, abgrundtief unziemlichen Gedanken hin.

»Es reicht, Mayo«, sagte die Polizistin, wobei sie den Spitznamen gebrauchte, mit dem sie Mario üblicherweise ansprach, und erklärte damit die Zeit des Anstarrens für beendet. Allerdings tröstete sie ihn sogleich mit einem laut schmatzenden Kuss auf die Wange.

»Und was führt dich zu mir?«, fragte er, als er geschluckt hatte und wieder sprechen konnte.

»Willst du mich etwa hier draußen stehen lassen?«

Endlich war El Conde zu einer Reaktion fähig.

»Entschuldige … Scheiße, ich hab nur …«, stammelte er und trat zur Seite. »Komm rein, komm rein … und kümmer dich nicht um das Chaos … Ich wollte gerade putzen, weißt du«, log er. »Hab gedacht, wenn ich schon mal Urlaub hab und …«, plapperte er übernervös weiter.

Als Patricia an ihm vorbei ins Wohnzimmer ging, kam El Conde in den Genuss ihres Duftes: nach sauberer Haut, gesundem Tier und vor allem nach Frau, und hätte vor Begeisterung fast geweint.

»Mann und Polizist, das ist einfach zu viel für ein einziges Haus … Aber ich hab schon schlimmere Löwenkäfige gesehen«, bemerkte Patricia, jetzt mitten im Raum. Unvermittelt drehte sie sich um und sah Mario an. »Damit du siehst, was für ein guter Mensch ich bin, schlag ich dir einen Deal vor.«

El Conde lächelte. Er war bereit, sich auf alles einzulassen. Und wenn es ihn in die Hölle führte, Hauptsache, es war Patricia, die ihn bei der Hand nahm.

»Ich weiß, dass ich dabei den Kürzeren ziehe, aber trotzdem … Wie lautet dein Vorschlag?«

»Wenn du deinen Urlaub unterbrichst und einen Fall übernimmst, helf ich dir beim Hausputz.«

El Conde wusste, dass ihn der Vorschlag und seine Antwort darauf teuer zu stehen kommen würden, doch ihm blieb keine Wahl. Und so sagte er, wobei er seine feste Absicht, im Urlaub diesmal absolut nichts zu tun, vergaß: »Abgemacht … Was ist das für ein Fall?«

Patricia lächelte, legte ihre Aktenmappe auf einen Stapel Zeitschriften, die auf einem Sessel vor sich hingilbten, holte einen Haargummi aus der Tasche und band geschickt ihre schwarzen Locken im Nacken zusammen.

»Leih mir mal ein Paar Shorts und ein altes T-Shirt. Und während wir sauber machen, erzähl ich dir, worum es geht …«

Patricia streifte die Schuhe ab und öffnete den dritten Knopf ihrer Bluse. El Conde spürte, wie seine Knie zu zittern begannen.

»Hör mal, Mayo, das hier ist kein Striptease, geh und hol die Sachen … saubere, wenns geht«, forderte Patricia ihren Kollegen auf, und Mario gehorchte.

Zwei Stunden später war das Haus geputzt und so aufgeräumt, wie man es sich nur erträumen konnte. Gleichzeitig hatte Mario Conde alles erfahren, was an Informationen über den Mord an einem gewissen Pedro Cuang bislang zur Verfügung stand. Doch vor allem kannte er jetzt den Grund dafür, dass Patricia ausgerechnet zu ihm gekommen war: Für jemanden, der keine Vertrauensperson im Chinesenviertel hatte, würde der Fall unmöglich zu lösen sein, behauptete sie. Und Patricia wusste, dass von den Ermittlern der Zentrale – aufgrund seiner Freundschaft mit ihrem Vater Juan Chion – nur El Conde in der Lage sein würde, der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

»Außerdem war der Tote ein Freund meines Paten, Francisco … und ich bin sicher, dass auch mein Papa ihn kannte, obwohl er das abstreitet.«

»Du hast schon mit deinem Vater gesprochen und ihn gebeten, mir zu helfen?«

»Ach Mayo, – ich wusste doch, dass du mich nicht im Stich lassen würdest … Schließlich sind wir Freunde, oder?«

Als wäre sie nicht auch so schon überzeugend genug, konnte Patricias Stimme, vor allem wenn sie diesen halb bittenden, halb provozierenden Ton anschlug, den Teniente dazu bringen, alles fallen zu lassen … sogar die Hose.

Während Mario Conde in der Küche saß und eine weitere Tasse Kaffee trank, konnte er hören, wie der Duschstrahl auf Patricia Chions nackten Körper niederprasselte. Zum Glück hatte er vor zwei Tagen seine schmutzigen Laken und Handtücher in die Waschmaschine von Josefina geworfen, der Mutter des dünnen Carlos, und so konnte er Patricia ein sauberes und einigermaßen akzeptables Handtuch anbieten, als sie gesagt hatte, sie könne in diesem Zustand unmöglich zurück zur Arbeit, so dreckig und verschwitzt, wie sie nach der Säuberungsaktion war. Obwohl El Conde sie liebend gern in diesem und in noch ganz anderen Zuständen verspeist hätte, vollführte er einen letzten Kraftakt, den anstrengendsten an jenem Morgen, und verabschiedete Patricia von der Küche aus, als sie die Badezimmertür hinter sich geschlossen und, vorsichtig wie eine Chinesin, den Riegel vorgeschoben hatte. Den Kopf voll sündiger Gedanken, blieb Mario rauchend in der Küche zurück, lauschte dem Geräusch des Wassers und stellte sich vor, wie das glückliche Nass über die zimtfarbene Haut der Frau lief.

Eine halbe Stunde später, als er selbst sich zum Duschen anschickte, um danach ins Leben hinauszutreten und nach Möglichkeiten zu suchen, seinen Part der Abmachung mit Patricia Chion zu erfüllen, fand er in der Wanne ein dickes schwarzes, wie eine Sprungfeder zusammengerolltes Haar, das nur vom Schamhügel der Chinesen stammen konnte. Das Schamhaar vor Augen, benommen von dem Frauenduft, der noch in seinem Bad hing, konnte er an nichts anderes mehr denken. Er setzte sich auf den Rand der Badewanne. Der Kampf gegen sich selbst dauerte nicht lang, ihm blieb nur eine einzige Möglichkeit, seine Begierde zu stillen.

2

Während er in einem lauten, überfüllten Bus durch eine dunkle, tropisch heiße und immer feindseliger werdende Stadt zu Juan Chion fuhr, versuchte Mario Conde, seine Vorstellungen von einem Chinesen auf den Punkt zu bringen. Doch nachdem er sein Idealgeschöpf mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln umrissen hatte, musste er sich eingestehen, dass er nur zu ein paar jämmerlichen, kaum nennenswerten Antworten gelangt war. Wenn Mao Tse-tung mich hören würde oder Konfuzius Wind davon bekäme!, dachte der Teniente und überlegte, dass weder der Lange Marsch und die Kulturrevolution noch die Chinesische Mauer, die riesigen Drachen der chinesischen Mythologie oder andere Großtaten des riesigen Landes jemals von dem schlichten, kulinarisch begabten Chinesen seiner Vorstellung hätten vollbracht werden können. Obwohl es ihm, alles in allem, gar nicht missfiel, einen so vollkommenen Menschen wie Juan Chion zu seinem Vorzeigechinesen gemacht zu haben. Der Alte verdiente es, und außerdem hatte El Conde entdeckt, dass der Versuch, in einem überfüllten, heißen, stinkenden Bus herauszufinden, was ein Chinese ist, gewisse Vorteile hat: Es kümmerte ihn nicht mehr, dass die Leute ihn mit wenig angenehmen Körperteilen streiften, und es war ihm sogar egal, dass sich jemand auf den Platz setzte, auf den er selbst spekuliert hatte, als der wie ein Maurer aussehende Schwarze sich anschickte auszusteigen und die vollbusige Mulattin ihre Brust in den Freiraum schob und damit Condes berechtigte Hoffnungen auf den frei gewordenen Platz zunichtemachte. Er liebte es, im Bus zu sitzen, das Gesicht dem Fenster zugewandt, die Augen gen Himmel gerichtet, bereit, Häuserfronten, Bögen und Obergeschosse an Orten zu entdecken, die, wenn er zu Fuß unterwegs war, seinen Blicken und seinem Interesse entgingen.

Das Einzige, was man in dieser frühen Abendstunde nicht unterdrücken konnte, selbst wenn man in einem überfüllten und verschwitzten Bus saß, war der Hunger. Juan Chion und Essen waren so eng miteinander verbunden, dass der bloße Gedanke daran, sich auf dem Weg zu dem Alten zu befinden, bei Mario ein wütendes Magenknurren hervorrief. Seine Därme waren allzeit bereit, die Scheußlichkeiten aufzunehmen, die durch ein reines Wunder vorzüglich schmeckten. Mit in Bambussoße gekochtem Entenfleisch und Portulak gefüllte Auberginen, bestreut mit geriebenen und gerösteten Erdnüssen, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen.

An der Haltestelle Infanta und Estrella stieg der ermittelnde Teniente Mario Conde aus und musste gegen die in den Bus drängende Menge ankämpfen, um einen Fuß auf den Bürgersteig setzen zu können.

»Mach schon, du Lahmarsch, ein Bus ist kein Schlafwagen«, fauchte ihn eine Frau an und stieß ihn zur Seite. El Conde hatte nicht mal Lust, ihr etwas zu entgegnen. Ich bin also ein Lahmarsch, dachte er und sah dem Bus nach, der sich bedrohlich röhrend entfernte, eingehüllt in eine schwarze Rauchwolke, so als führe sein Weg todsicher direkt in die Hölle. Mario strich sein verschwitztes Hemd glatt, und nachdem er die Dienstpistole im Gürtel zurechtgerückt hatte, ging er die drei düsteren Häuserblocks zurück, die ihn von der alten Calle Maloja trennten, in der sich das Häuschen von Juan Chion und seiner Tochter, der Teniente Patricia Chion, befand.

Sogleich vergaß er die vollbusige Mulattin und die Frau, die ihn angefaucht hatte, denn der Lärm auf der Straße war so etwas wie die Multiplikation des aggressiven Tohuwabohus, das im Bus geherrscht hatte. Was zum Teufel ist denn hier los?, fragte er sich. Karneval? Eine Demonstration? Das Absurde der unmöglichen Vorstellung erheiterte ihn: In Havanna gab es weder Karneval noch spontane Demonstrationen (egal was die immer alles beschönigenden Zeitungen schrieben), nur tägliche, endlose Stromausfälle und eine für Mai zu große Hitze. El Conde wäre lieber durch eine menschenleere Straße geschlendert, ohne Eile, ohne Ziel, in Gedanken versunken, die sein Hirn gerade denken wollte. Denn im Grunde war er nichts anderes als ein verdammter Erinnerungsfetischist, wie ihn sein Freund, der dünne Carlos, gern nannte. Aber in der abendlichen Bruthitze, die ein lang anhaltender Stromausfall noch unerträglicher werden ließ, schien jeder Bewohner dieses Viertels im Zentrum der Stadt die Straßenluft zum Überleben zu brauchen, und so ergoss sich eine endlose, lärmende Menschenmenge von den Bürgersteigen auf den Asphalt, mitsamt ihren Kerosinlampen, ihren Schaukelstühlen, Hockern, Klappstühlen und Dominotischchen und auch mit der einen oder anderen Flasche Rum, um sich so angenehm wie möglich die Zeit zu vertreiben, bis es wieder Strom geben würde.

»Was denken sich diese Arschgeigen eigentlich, verdammt noch mal?«, schrie jemand von einem Balkon herunter. »Wie lang sollen wir noch im Dunkeln sitzen?« Zustimmendes Gemurmel erhob sich auf der Calle Maloja und durchbrach die Resignation der erzwungenen kollektiven Nachtwache.

Diese Leute, die endlose Warteschlangen gewohnt waren, erinnerten sich hin und wieder daran, dass man etwas fordern konnte, auch wenn sie nicht wussten, wie und wo sie das tun sollten. El Conde beschleunigte den Schritt und beglückwünschte sich zu seiner Angewohnheit, keine Uniform zu tragen. In den letzten Monaten hatten die durch die bereits unregelmäßig eintreffenden Erdöllieferungen aus der Sowjetunion bedingten Stromausfälle damit geendet, dass Flaschen auf die Straße und Steine in die Schaufenster geworfen wurden oder es zu sonst irgendwelchen, diesmal wirklich spontanen Ausbrüchen von Vandalismus gekommen war, und darum nahm er mit großer Erleichterung das beifällige Gemurmel wahr, das die ersehnte Wiederkehr der Elektrizität begrüßte.

Wie abgerichtete Tiere riefen die Leute »Endlich!«, »Wurde auch Zeit!«, »Scheiße, gleich beginnt die Telenovela!«, und in weniger als einer Minute war die Straße wie leer gefegt. Ventilatoren, Lampen und Fernseher wurden eingeschaltet, und in der schummrigen Beleuchtung einiger weniger Glühbirnen an jeder Straßenecke wurde die abgrundtiefe Hässlichkeit des bescheidenen, schäbigen Proletarierviertels auf bestem Weg zur Implosion sichtbar. Weit und breit nicht einmal ein Baum, der das Auge hätte erfreuen können.

Das Häuschen von Juan Chion lag in ebendieser Straße, und wenn Mario seinem chinesischen Freund einen Besuch abstattete, hatte er immer das Gefühl, es würde von den Wänden der beiden Nachbarhäuser erdrückt. Alle Gebäude der Straße stammten aus den Zehner- und Zwanzigerjahren, hatten hohe Giebel und schrien schon seit Jahren nach einem Eimer Farbe und lebensrettenden Renovierungsarbeiten, die sie vor der drohenden Apokalypse bewahren würden. In derselben Straße, wo man während der Kolonialzeit Futtermais verkaufte, die maloja, der sie ihren Namen verdankte, war laut eigener Aussage angeblich Alejo Carpentier geboren worden; erst Jahre später, als Mario Conde erfuhr, dass die Geburt des Schriftstellers an diesem Ort in Havanna eher romanhaft denn real zu sein schien, musste er dem Geschichtenerfinder äußerstes Geschick bei der Wahl seiner Geburtsstraße zugestehen: Sie war ausreichend anonym, gleichzeitig aber authentisch genug, um aus ihm, einer F-1-Kreuzung aus einem Franzosen und einer Russin, einen reinen habanero zu machen.

Der bronzene Türklopfer ließ die schwarze Holztür erzittern, und Juan Chions Lächeln ersetzte den Händedruck, den der Chinese nie jemandem gewährte.

»El Conde, El Conde, wie schön«, begrüßte ihn der Alte mit einer knappen Verbeugung, die den Gast zum Eintreten aufforderte.

»Du hättest die Chinesische Mauer nie gebaut, Juan, stimmts?«, sagte Mario und erwiderte das Lächeln, mit dem der Hausherr der unverständlichen Frage begegnete. »Vergiss es … Erzähl, wie geht es dir?«

»Gut, gut«, antwortete der Alte und bot ihm einen Schaukelstuhl an, während er sich auf einen ziemlich mitgenommenen Sessel setzte, der trotz aller Bitten seiner Tochter Patricia noch immer nicht zu Brennholz und Putzlappen neben der Mülltonne geworden war. Der Chinese liebte dieses Sitzmöbel, das für ihn von besonderem Wert war: Seine Frau hatte es 1946 in einem von polnischen Juden betriebenen Trödelladen in der Calle Muralla für zwei Pesos erstanden, mit Brokatstoff neu beziehen lassen und es ihm, einige Jahre bevor Patricia auf die Welt kam, zum Geburtstag geschenkt. »Ich fühl mich gut, Conde, Gymnastik ist gut, weißt du, Tai-Chi …«

El Conde nickte und zündete sich eine Zigarette an. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er zum letzten Mal eine andere Gymnastik gemacht hatte als die heute Mittag auf dem Badewannenrand.

»Und deine Tochter? Ist sie nicht hier? Sie hat mir gesagt, wir würden uns vielleicht heute Abend hier treffen.«

Erst jetzt hörte Juan Chion auf zu lächeln, wenn auch nur für einen Moment. Er konnte die schrecklichsten Dinge sagen und dabei ununterbrochen lächeln.

»Sie ist verrückt, Conde, du musst mit ihr reden. Hat einen neuen Freund, viel jünger als sie … Sie ist verrückt, Conde. Kommt jeden Abend wer weiß wie spät nach Hause.«

Mario kam zu dem Schluss, dass er kein Glück bei den Frauen hatte und die Chinesin Patricia offenbar eine tollwütige Nymphomanin war, eine richtige alte Schlampe. Jetzt kam also irgend so ein Jüngelchen in den Genuss von Patricias vielfältigen körperlichen Qualitäten. Das Schlimmste war, dass El Conde wie im Scherz, jedoch so, als könnte es sehr wohl sein voller Ernst sein, seit Jahren seiner Kollegin Teniente Patricia Chion gegenüber behauptete, es sei der Traum seines Lebens, eine chinesische Mulattin mit einem imposanten Po flachzulegen. Um dann wie ein Kampfhahn seines Großvaters Rufino um sie herumzustolzieren, als müsse er überprüfen, ob sie als Kandidatin infrage käme. Die Chinesin lachte dreckig, wie nur sie lachen konnte, und entgegnete, dass sie ihm vielleicht irgendwann mal das besorgen könne, wovon er träume, worauf El Conde sie anflehte, ja, bitte, je schneller, desto besser … Und jetzt, nachdem sie eins seiner T-Shirts angezogen, barfuß sein Haus geputzt und sich dann in seinem Bad geduscht hatte (natürlich nackt!), trieb sie es mit so einem Milchreisbubi! Diese verdammte Chinesin, dachte der Polizist und sann über eine Möglichkeit nach, seinen Kummer zu vergessen.

»Juan, hast du keinen Reiswein mehr?«

»Moment, Conde, Moment«, antwortete der Alte und bat ihn mit einer sachten Handbewegung um etwas Geduld. »Ich hab Tee gemacht. Grünen Tee, aus Kanton. Heiß getrunken, vertreibt er Hitze.«

»Aber Wein hast du nicht? Und Sake?«

Juan Chion gab keine Antwort und verschwand mit seinem schwerelos leichten Kosmonautenschritt im Innern des Hauses. Teniente Mario Conde war überzeugt, dass sich ein Gläschen hochprozentigen Reisweins oder ein Tässchen Sake (egal ob chinesisch oder nicht, Hauptsache, hochprozentig) besser dazu eignen würden, Patricia Chion und ihr beneidenswertes Jüngelchen aus seinen Gedanken zu vertreiben und seinem Freund zu erzählen, dass er nicht nur hier war, um eine Suppe zu essen – aus Eiern und Taubenfleisch, gewürzt mit unzähligen Kräutern, die Juan Chion am Telefon aufgezählt hatte –, sondern auch, weil einer seiner Landsleute, ein Freund eines anderen seiner Landsleute, auf ziemlich merkwürdige Weise ums Leben gekommen war und er, Mario, wie Patricia ihm vorausgesagt und er selbst auch schon festgestellt hatte, seine Hilfe benötigte, um sich im Chinesenviertel zurechtzufinden. Und, wenn möglich, herauszubekommen, warum der alte Chinese umgebracht worden war.