9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein kleiner Kreis junger Künstler, süchtig nach Luxus und Genuß, und im Mittelpunkt er, Heinrich Friedländer, vermögend, talentiert, als Mäzen geschätzt. Er ist ein "Festmensch" wie alle seine Freunde, mit denen er Gelage feiert, orgiastisch und exzessiv. Gefühle sind ihm lästig, es sei denn, sie lassen sich zelebrieren, in Verse binden oder in Tönen verströmen. So wird das Leben zum Spiel, bis Heinrich durch leichtfertige Investitionen sein Vermögen verliert. Nur ein Betrugsmanöver kann ihn vor dem finanziellen Ruin retten. Die Frau, die ihn liebt, nimmt vor Gericht seine Schuld auf sich. Heinrich aber wird ihr niemals verzeihen, daß er ihr moralisch verpflichtet ist. Schwelgend im Pathos seiner Schwäche, akzeptiert er ihr zweites Opfer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über das Buch

Ein kleiner Kreis junger Künstler, süchtig nach Luxus und Genuß, und im Mittelpunkt er, Heinrich Friedländer, vermögend, talentiert, als Mäzen geschätzt. Er ist ein »Festmensch« wie alle seine Freunde, mit denen er Gelage feiert, orgiastisch und exzessiv. Gefühle sind ihm lästig, es sei denn, sie lassen sich zelebrieren, in Verse binden oder in Tönen verströmen. So wird das Leben zum Spiel, bis Heinrich durch leichtfertige Investitionen sein Vermögen verliert. Nur ein Betrugsmanöver kann ihn vor dem finanziellen Ruin retten. Die Frau, die ihn liebt, nimmt vor Gericht seine Schuld auf sich. Heinrich aber wird ihr niemals verzeihen, daß er ihr moralisch verpflichtet ist. Schwelgend im Pathos seiner Schwäche, akzeptiert er ihr zweites Opfer.

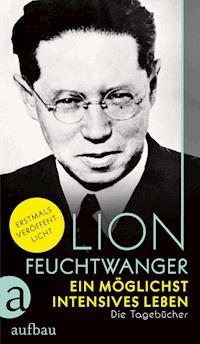

Über Lion Feuchtwanger

Lion Feuchtwanger, 1884-1958, war Romancier und Weltbürger. Seine Romane erreichten Millionenauflagen und sind in über 20 Sprachen erschienen. Als Lion Feuchtwanger mit 74 Jahren starb, galt er als einer der bedeutendsten Schriftsteller deutscher Sprache. Die Lebensstationen von München über Berlin, seine ausgedehnten Reisen bis nach Afrika, das Exil im französischen Sanary-sur-Mer und im kalifornischen Pacific Palisades haben den Schriftsteller, dessen unermüdliche Schaffenskraft selbst von seinem Nachbarn in Kalifornien, Thomas Mann, bestaunt wurde, zu einem ungewöhnlich breiten Wissen und kulturhistorischen Verständnis geführt. 15 Romane sowie Theaterstücke, Kurzgeschichten, Berichte, Skizzen, Kritiken und Rezensionen hatten den Freund und Mitarbeiter Bertold Brechts zum »Meister des historischen und des Zeitromans« (Wilhelm von Sternburg) reifen lassen. Mit seiner »Wartesaal-Trilogie« erwies sich der aufklärerische Humanist als hellsichtiger Chronist Nazi-Deutschlands.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Lion Feuchtwanger

Der tönerne Gott

Roman

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Newsletter

Erster Teil

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Zweiter Teil

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Impressum

Meiner Freundin

Se laisser voir avec un grand désir non satisfait, c’est laisser voir soi inférieur.

Stendhal

Erster Teil

Erstes Kapitel

Heinrich Friedländer sah, daß sein Bruch mit Else nie wieder werde verheilen können. Erst jetzt merkte er, wie fest die Gewöhnung gewesen war, die ihn an die kleine, flatterhafte, so unendlich oberflächliche und so wundervoll grazile Schauspielerin gebunden. Seine Tage wurden leer und grau und vergrübelt, seine Zerstreuungen schienen ihm albern, zu seinen Büchern fand er keine Beziehungen mehr, zu seiner Arbeit keine Wärme.

Die krittelnde Skepsis der Freunde war ihm zuwider; ihre neugierig täppische Teilnahme tat ihm weh. Die ganze Stadt störte seine Empfindlichkeit mit ihrer lauten Vergnügungssucht, mit ihrer breiten, seichten Gemütlichkeit. Und als nun gar der Karneval sein aufdringliches Schellengeklingel zu läuten begann, floh er aus München in die schroffe Einsamkeit des Nordtiroler Winters.

Weiß und stumm umgaben ihn die Berge. Tagelang streifte er auf Schneeschuhen über endlose, starre und trügerische Hänge. Die Gefahr schwieriger Fahrten forderte die ganze Kraft seiner geschärften Sinne, und die große, wilde Weite ringsum scheuchte seine brütende Dumpfheit. Sein Aug wurde schärfer, klarer, sein Fuß fester, seine Glieder schmiegsamer, seine Muskeln strafften sich. Hier tastete nicht geschäftig lärmende Gewohnheit an den Empfindlichen; hier rührte kein rauher Frager an seine sich narbende Wunde. Nur mit den ernsthaften, redverdrossenen Männern, die in den wenigen bewohnten Hochhütten hausten, hielt er Gemeinschaft. Und er, der sonst, ein witziger und seines Witzes froher Beobachter, mit armen, kleinen Dingen gespielt hatte, freute sich jetzt, in die Ferne zu schauen und über weiten, großen Hintergründen die Leere seines Alltags zu vergessen.

Wegmüde saß er eines Abends in einem Gasthaus an der Straße, die aus dem Bayrischen nach Innsbruck führt. Draußen klangen die jähen, dumpfen Weisen eines frühen Föhns. Er saß in der niedrigen, verräucherten und überhitzten Gaststube. Am Schenktisch schäkerten plumpe Bauernburschen mit der Kellnerin; ein paar ältere Knechte kartelten; lärmend, bald mit stumpfem Gelächter, bald hart und wuchtig schimpfend, spielten sie ein umständliches Spiel.

Der Postschlitten kroch heran, plump schaukelnd, schmutzig von schwärzlich vereistem Schnee. Dicht und schäbig vermummt tappte der Postbote in die Stube. Mit derbem Scherz grüßte er Wirt und Gäste. Der Wirt ließ ihm einen Schnaps reichen und übergab Heinrich voll Beflissenheit die Zeitungen.

Heinrich überflog lässig das Bündel von geschäftigen Eintagswichtigkeiten. Irgendwo hatte der Kaiser eine vielkommentierte Rede gehalten, drunten weit in der Türkei rüstete man, der Diskont wurde erhöht, eine Sudermann-Premiere, ein überraschender Bankkrach, Faschingsankündigungen, Übergriffe des Zentrums, eine japanische Kunstausstellung. Wie war dies alles schal, albern, gleichgültig! Wie weit lag dieses laute, aufgeregte Treiben hinter ihm!

Da plötzlich eine kleine, unscheinbare Notiz unter vermischten Nachrichten: »Das Befinden Else Rainhammers, die bekanntlich bei einem Automobilunfall in der Nähe von Brescia eine Gehirnerschütterung erlitt, ist hoffnungslos.« Es stand ganz deutlich da, mit klaren, kleinen, gleichgültigen Typen. In unbarmherzig nackten, dürren Worten. Hier war nichts zu zweifeln, nichts zu deuteln. Genau in der Mitte des Blattes stand es, von der Falzlinie in zwei Teile zerschnitten.

Heinrich legte die Zeitung weg, nahm Hut und Stock und sagte zum Wirt: »Ich gehe noch ein wenig spazieren. Ich esse auf meinem Zimmer zu Abend. Sorgen Sie, daß gut geheizt ist!«

Er ging ins Freie. Um ihn fauchte der Sturm, und der weiche Schnee, der sich unterm Fuß in schmutzigen Brei wandelte, hemmte ihm den Gang. Achtlos, langsam und fest schritt er vorwärts. Else hoffnungslos, tot vielleicht. Heute war Freitag; Montag war die Notiz in der Zeitung gestanden. Bekanntlich, hieß es, hatte sie eine Gehirnerschütterung erlitten. Also mochte das vielleicht schon länger her sein. Vierzehn Tage vielleicht schon oder, wer weiß, noch länger.

Wie seltsam das war! Hier glitt er fern von den Menschen über weiße, schweigsame Hänge, stapfte über weichen Schnee, ließ den Blick sich verlieren ins endlos Weite, trauerlos, glücklos, wunschlos. Und Else, die lebendige Else, an der alles zuckte von Leben und Lebensgier, lag im Hospital von Brescia, sterbend, tot vielleicht, vielleicht schon unter italienischer Erde.

Die Freunde in München wußten gewiß schon längst, wie alles zugegangen war; vielleicht war einer hinuntergefahren, sie zu bestatten, der Mutter zu helfen. Wahrscheinlich glaubten sie ihn in Brescia. Und er war hier!

War er bewegt? Gewiß. Aber war er voll eines großen Schmerzes? Gewiß nicht. Wie hätte er sich sonst freuen können über die Leichtigkeit, mit der er die Mühen des Weges überwand, den Stößen des Sturmes standhielt, der ihm angenehm ins Ohr klang! Fast war es ihm leid, daß er von dem großen Pathos des Schmerzes so gar nichts verspürte.

Der Föhn jagte seltsam satt gefärbte, erhaben grotesk zerfetzte Wolken vor sich her; auf den Hängen weiter unten verlor der Schnee seinen Glanz und schollerte in Klumpen zu Tal; die Bäume neigten sich ächzend und schwer, und ihre Last brach dumpf zerstiebend nieder; fernher langte die Nacht über die Gegend. Wer mochte wohl auf der Unglücksfahrt Elses Begleiter gewesen sein? Der dicke, elegante und wohlgelaunte Brauereibesitzer Kaspar Rahmeder? Der war ein Mann für solche Streiche. Wer weiß, vielleicht war der lustige Knabe auch umgekommen. Oder Herr von Schielinsky? Nein, das wagte sie wohl nicht. Man wußte ja in ganz München, daß er nur Schielinskys wegen mit ihr gebrochen. Möglich auch, daß der Oberleutnant Mensing sie zu der Fahrt eingeladen oder der wackere Lehrer Kattaner, an dessen treuherzig schmachtender Verehrung sie so viel Freude gehabt.

Er bemerkte mit Befriedigung, wie kühl er alle diese Möglichkeiten erwog. Es war kein Zweifel, Else war ihm gleichgültig geworden. Er stellte sich ihr frisches Gesicht vor in der wächsernen Farbe, in den häßlich scharfen Linien einer qualvoll Sterbenden. Aus einem verzerrten Antlitz, das der Tod pierrothaft weiß geschminkt hatte, sprang grotesk das kecke, böhmische Näschen; die lieben, flachsweißen Härchen ihrer Wangen, sonst nur kosenden Händen spürbar, traten deutlich hervor; gebrochen starrten die großen, grauen, kindhaft fragenden Augen; wund klaffte unter Strähnen trockenen, braunen Haares die Stirn; die biegsamen, warmen, würfigen Glieder lagen kalt und gelähmt. Er malte sich ihr reges, artiges Persönchen in ihrer glücklichsten Zeit, jung, warm, behend, verliebt, glücklich. Er ließ seine Sinne von der Erinnerung an ihre schmiegsamen Umarmungen umschmeicheln und knüpfte daran in heftiger Verzerrung die Vorstellung eines gewaltsam entstellenden Todes. Aber alle diese Versuche, sich ein großes Leid einzuflößen, fruchteten nicht.

Schwere Dämmerung wob um ihn und nahm den Bergen ihre Konturen. Er wandte sich zur Heimkehr. Der Weg war schwierig; Heinrich watete tief in nachgiebigem Schnee. Durch sturmzerfetztes Gewölk blinkten spärliche, gelassene Sterne.

Ein starkes Lebensgefühl reckte sich in ihm. Else war tot, und er zog hier wuchtig und umsichtig durch stürmische Nacht, Kraft und Leben in Gliedern und Hirn. Er dachte an das wohlig warme Zimmer, das ihn erwartete, an sein schmackhaft rauhes Abendmahl. Und Elses Gedächtnis wurde ihm zu flachem Mitleid, in das sich ferne Verachtung und leise Schadenfreude mischte. Er atmete tief und zischte durch die Zähne: »Else ist tot; die junge, liebe, schöne Else ist tot.«

Der Wind trug ihm die Worte von den Lippen, daß sie sogleich verklangen. Freundlich blinkten die Lichter der Herberge. Heinrich reckte die Glieder, öffnete weit die Augen und schrie, sang, trotzte, jauchzte in den Sturm: »Ich lebe!«

Andern Morgens in aller Frühe machte er sich auf den Weg. Der Föhn hatte sich gelegt, ein schimmernder Tag brach an. Die Straße wurde gangbarer, mächtig breit und weiß. Er kam an ein altes, verlorenes, merkwürdig an einem Berghang klebendes Dorf. Drunten dampfte, in die Ferne sich weitend, ein Tal. Hütten zeigten sich, Häuser, Dörfer. Auch die Hänge gegenüber schienen bewohnt. Dann schwamm breit und gemächlich die blasse Sonne herauf. In den hellen, stahlbleichen Himmel rissen die blendend weißen Berge scharfe Zacken.

Heinrich schritt rasch talab, munter und lebfrisch. Von den Bäumen stiebte Schnee und glänzte hellsten Glanz. Heinrich schwang den Stock und sang vor sich hin. Tannhäusers Venuslied, den Fledermauswalzer. Er war voll vom Vergnügen einer seltsamen, zuckenden Erwartung, als ob ihm etwas sehr Willkommenes begegnen müsse.

Nun wälzte sich unten breit und gelassen der blaßgrüne Fluß. Daneben glänzten die Geleise der Bahn. Dörfer dehnten sich, behäbig, mit gemütlichen Kirchtürmen. Alles atmete gleichmäßiges, sich genügendes Leben.

Das bewohntere Tal sandte seine Zeichen. Kärrner, Wegwärter, holzsammelnde Weiber kamen ihm entgegen; offen und frisch antwortete er ihrem gleichmütigen Gruß.

Langsamer schritt er durch das besonnte Dorf, von neugierigen Kindern scheu belacht, von Hunden bekläfft und von den Männern und Frauen flüchtig beguckt und begrüßt. Die Bahnstation lag am andern Ufer des Flusses, außerhalb des Dorfes.

Heinrich hatte nicht lange auf den Zug zu warten, der ihn nach Innsbruck führte. Hier hatte er zwei Stunden Aufenthalt. Er depeschierte zunächst seinem Diener, daß er um halb vier Uhr in München sein werde. Dann, während er ausgiebig und sorgfältig dinierte, suchte er in älteren Münchener Zeitungen nach Meldungen über Elses Unglücksfall.

Er fand auch ausführliche Nachrichten. Else war im Auto eines Herrn von Sch. verunglückt. Das war offenbar Herr von Schielinsky. Also war sie doch mit ihm gefahren! Heinrich kannte ihn wohl. Es war ein Deutschrusse, ein älterer Herr von stattlichem, würdigem, weltmännischem Aussehen, ein politischer Abenteurer, über dessen Leben und gesellschaftliche Position bedenkliche Gerüchte gingen. Seinethalb hauptsächlich hatte Heinrich sich mit Else entzweit. Die Schuld an dem Unfall trug nach den Zeitungsmeldungen ein betrunkener Fuhrknecht, der verkehrt ausgewichen war. Der Chauffeur war auf der Stelle tot geblieben; Herr von Sch. war am Arm schwer verletzt; Else war aus dem Wagen geschleudert worden und hatte den Kopf an einem Prellstein aufgeschlagen. Die Mutter, die man sofort benachrichtigt, weilte am Sterbebett. Es war alles ausführlich und gewissenhaft erzählt; angefügt war eine freundliche Würdigung der beliebten Schauspielerin, deren Unglück man allgemein bedauerte. Eine Todesnachricht konnte Heinrich bis jetzt nicht finden.

Er las diese Notizen langsam und mit dem ernsthaften Interesse, mit dem man etwa das langerwartete Buch eines geschätzten Autors liest. Wiederholt und angelegentlich las er Zeile für Zeile und verglich alles mit Sorgfalt. Während der Lektüre aß er ein wohlbereitetes Wiener Schnitzel mit gerösteten Kartoffeln und eine Portion Rehrücken mit Steinpilzen; auch trank er in kleinen Zügen ein Viertel Terlaner. Durch die großen glatten Scheiben des Restaurants sah er rundliche Innsbrucker Damen spazierengehen, freundliche, etwas untersetzte, überaus gesund ausschauende Mädchen, wohlanständige, behäbige Herren, Offiziere in der kleidsamen Uniform der Kaiserjäger mit netten Käppis. Umständlich und etwas biedermeierisch manöverierte die freundlich plumpe Straßenbahn. Sehr viele Leute grüßten sich, blieben auf der Straße stehen und plauderten ein Stückchen.

Heinrich hatte die sichere Überzeugung, daß Else tot war, und es verdroß ihn ein wenig, daß er hierfür in den Blättern noch keine Bestätigung gefunden; aber anderseits befriedigte es ihn, daß er hier in der angenehm besonnten Maria-Theresien-Straße saß und in einem behaglichen Restaurant mit gutem Appetit aß und trank, während Else tot war und Schielinsky sich den Arm gebrochen hatte.

In dem Abteil erster Klasse, in dem Heinrich nach München fuhr, saß nur ein Herr mit seiner Dame. Der Herr sprach mit russischem Akzent, war hyperelegant angezogen und hatte schlechtgepflegte Fingernägel; die Dame sprach münchnerisch breit, und ihre kleinbürgerlichen Gesten stimmten schlecht zu ihrer mondänen Toilette. Aus ihrer leis und abrupt geführten Unterhaltung erlauschte der feinhörige Heinrich, daß sie von Mailand kamen, in Nizza gewesen waren, daß er in Monte stark verloren hatte, worüber sie ihn mit naiver Derbheit zu trösten suchte, daß sie ein paar Tage in München bleiben, heut abend auf den bal paré gehen und später nach Berlin fahren wollten.

Heinrich in seinem verschlissenen Touristenkostüm lehnte patzig in seiner Ecke und lugte über dem schlecht und spannend geschriebenen Roman, den er in Innsbruck gekauft hatte, nach der Dame. Auch sie betrachtete ihn von Zeit zu Zeit mit kaum verhehlter Neugier und Aufmerksamkeit. Dann, während ihr Begleiter beim Kellner des Speisewagens eine Bestellung machte, nickte sie ihm mit einem breiten, vertraulichen und auffordernden Lächeln zu. Und jetzt erkannte er sie. Sie hieß Zenzi Bichlmaier und war im Café Luitpold als Wassermädel bedienstet gewesen; dann war sie zum Brettl gegangen und hatte am Intimen Theater mit anspruchslosen und etwas paprizierten Liedern manchen Mannes Beifall gefunden. Sie nannte sich damals Cäcilie de Lara. Heinrich kannte sie flüchtig. Er wollte ihren Gruß erwidern und ein Gespräch mit ihr anknüpfen. Aber da der Herr zurückkam, unterließ er es.

In München erwartete ihn sein Kammerdiener am Perron, ein glatter, repräsentativer, sehr wohlerzogener Mann. Cäcilie schien mit respektvoller Neugier zu beobachten, wie unaufdringlich devot der Diener Heinrich begrüßte und wie gewohnt gelassen Heinrich diese Begrüßung hinnahm.

Er fuhr nach der Franz-Josef-Straße in seine Villa. Nachdem er ein Bad genommen, streckte er sich auf die Ottomane seines Bibliothekzimmers, um bei einer Schale Mokka die Stöße von Post durchzusehen, die während seiner Abwesenheit eingelaufen waren. Mit wohligem Behagen genoß er die vertraute Eleganz seiner Räume, und wenn sich diesem Behagen ein Gedenken an Else beimischte, die hier freundlich und hell gewaltet, so wurde ihm diese Erinnerung zum angenehm wehmütigen, fast willkommenen Kontrast der eigenen Bequemlichkeit.

Abends ging er ins Schauspielhaus. Man gab eine mittelalterliche Verskomödie voll erzwungenen, konstruierten Humors, ein epigonenhaftes Machwerk, das seine Langeweile vergebens hinter erheuchelter Tiefe zu verbergen suchte. Da es das Werk eines Münchener Autors war, fand es gleichwohl viel Interesse, und das intime, nur ein wenig zu zweckmäßig und nüchtern stilisierte Haus war dicht gefüllt. Die Leute schienen einander fast alle zu kennen. Heinrich bemerkte mit Genugtuung, daß seine Anwesenheit viel Aufsehen erregte, daß man ihn von allen Seiten begrüßte, daß man allenthalben über ihn sprach.

In der Pause besuchten ihn etliche der Freunde in seiner Loge. Max Oberndörffer zunächst, ein beweglicher, possierlicher, etwas derber Herr, der Zeit und Geld hatte, ein freundlich fördernder und genießender Literaturkenner zu sein ohne den störenden Ehrgeiz, durch eigene Produktion zu glänzen; dann Herbert August Wolff, ein sehr junger, wohlgepflegter, stattlicher Lyriker, Kölner von Geburt, und der Musiker Adolf Raimund, ein langer, dürrer Herr, laut, täppisch und umständlich, mit einem kahlen Prälatengesicht und großen, gepflegten, sorglich beringten Händen. Da die Freunde nicht recht wußten, wie Heinrich die Katastrophe Else Rainhammers aufgenommen – die Abendblätter hatten telegraphisch ihren Tod gemeldet –, sprachen sie zunächst überhaupt nichts über die heikle Geschichte, so daß die Unterhaltung kühl und gezwungen wurde.

Endlich zerriß Raimund das unbehaglich verlegene Gespräch. »No?« machte er, »was is?« Und da Heinrich nicht sogleich antwortete, schaute er ihm neugierig, bieder, ungeniert ins Gesicht, die mächtige Unterlippe weit vorgeschoben. »I mein halt, warst in Brescia?«

Die andern horchten auf.

»Ich war nicht in Brescia«, sagte Heinrich. »Ich habe«, und er mischte seiner leisen, klanglosen Stimme so viel Wehmut und Abgeklärtheit bei wie möglich, »das Furchtbare erst gestern erfahren. Diese Frau war mir sehr lieb. Ich hatte mich an sie gewöhnt. An ihre großen, langumwimperten Augen, an ihre glatten, regsamen Hände, an den sonderbaren Flaum ihrer Wangen, an ihre traulich hausfrauliche Geschäftigkeit, an ihre spärliche Büste, an ihren freundlich breiten Dialekt, an ihren sauberen Spitz, an ihre anmutige Oberflächlichkeit, an ihre Verlogenheit. All das war mir vertraut und lieb geworden. Aber jetzt merkt auf! Trotzdem hat mich ihr Tod ganz gleichgültig gelassen. Nur ein bißchen Kritik ist in mir lebendig geworden, ähnlich etwa, wie in der ›Jüdin von Toledo‹ der König nach Rahels Tod empfindet.«

Die Freunde waren an seine literarisierende, affektiert analysierende Art gewöhnt; so machte seine Erzählung keinen tiefen Eindruck auf sie. »Aha!« sagte Raimund trocken, »da gratulier ich.« Wolff zitierte eine Strophe Rainer Maria Rilkes, seines Lieblingsdichters. Oberndörffer machte halblaut einen saftigen Witz.

Das Glockensignal zum Wiederbeginn der Vorstellung ertönte. »Ihr dürft mich nicht mißverstehen«, sagte Heinrich, »und mich nicht für herzlos halten. Ich werde nie vergessen, was Else mir gab. Ich werde auch morgen in aller Frühe nach Brescia depeschieren und zur Beerdigung natürlich hinfahren.«

»Und im übrigen?« fragte Raimund, und sein langes, hageres Gesicht mit der wuchtig sich wölbenden Stirn, der mächtigen Nase und dem gewaltigen Mund glänzte von gutmütiger Ironie.

»Im übrigen«, lächelte Heinrich, »werde ich mich in Venere von einem hoffentlich freundlichen Zufall als williger Gefolgsmann leiten lassen.«

Darauf sang Oberndörffer mit lauter und schrecklicher Stimme: »Zu neuen Taten, teurer Helde!«, daß die Freunde ihn erschreckt beschwichtigten, und sie eilten auf ihre Plätze zurück.

Nach der Vorstellung fuhren sie zum bal paré.

In den prunkenden Sälen des Deutschen Theaters drängte eine Fülle erhitzter Menschen. Die Männer selbstgefällig, von roher und täppischer Galanterie, voll von schlecht beherrschten Begierden. Die Frauen wichtig, von breiter Koketterie, glücklich, hingebend. Fast alle etwas betäubt vom Wein, von der Musik, vom Dunst der lärmigen, erregten Masse.

Die Freunde traten in ihre Loge, kühl, fremd, frisch, elegant und nur von lässiger Begierde nach Erlebnissen.

Von allen Seiten begrüßte man sie. Schöne Frauen promenierten vorüber, erhitzt und fröhlich, plauderten lebhaft und ungeniert, erwiderten mit weiten, feuchten Augen ihre Blicke und mit heißen, nackten Händen ihren Händedruck. Überall war Lärm und Bewegung. Gläser zerklirrten, allzu heftig aneinandergestoßen; mit leisen Schreien wehrten sich Frauen gegen willkommene Zudringlichkeiten; überall in den Logen geraubte Küsse und Liebkosungen und lachende Verteidigung.

In solcher Umgebung hatte sich Else am wohlsten gefühlt. Behende, stets in Bewegung den weiten Raum durchflatternd, hatte sie hier einen Bekannten geneckt, dort einen Fremden in ihre Loge geladen, hatte getanzt, getrunken, gelacht, und ihre beschwingte Anmut hatte Scherz und Freude verbreitet, wohin sie kam.

Jetzt eigentlich zum ersten Mal vermißte sie Heinrich mit wirklichem Bedauern. Wie war sie im Domino grazil gewesen! Wie hatte der schillernde Flitterkram so trefflich zu der etwas bühnenmäßigen Naivität gestimmt, die sie auch im Leben allezeit an den Tag gelegt. »Sonnenscheinchen« hatten die Freunde sie getauft, ihre theatralisch süße Munterkeit theatralisch süß betonend, und ihr hatte der ironische Name wohl gefallen. Während sie aber im Saal umhertollte, von tausend Händen gehascht, von tausend lüsternen Blicken begehrt, war er bequem in der Loge gesessen, ein eitler, vielbeneideter beatus possidens. Oh, sie war hübsch gewesen und hatte ihn sehr lieb gehabt. Er wollte aber auch wirklich in Brescia alles treulich und bis ins kleinste erfüllen, was irgend für eine würdige Bestattung geschehen konnte.

Adolf Raimund stand mitten im Saal und plauderte laut und mit den großen, weißen Geigerhänden heftig gestikulierend mit einer ganzen Gruppe von Bekannten. Er sagte den Damen kräftige Zärtlichkeiten, den Herren grobe Wahrheiten. Max Oberndörffer hatte einen kleinen, unscheinbaren Domino in die Loge geschleppt, dessen dunkelrotes, phantastisches Kostüm aus einer verwaschenen Tischdecke gefertigt schien. Sie mochte eine Kontoristin sein oder eine bewährte Verkäuferin. Oberndörffer machte ihr, angelegentlich den anderen zublinzelnd, anzügliche Komplimente. Sie wußte geschickt zu parieren. Dabei trank sie fest und aß mit gutem Appetit.

Nun trat Karl Behrend in die Loge, ein dicker und betrübter Lyriker, dem größeren Publikum unbekannt, aber in Fachkreisen sehr angesehen. Sein fettes, kleinäugiges, doppelkinniges Gesicht war verschwitzt und glänzte, als er die Freunde schwerfällig und erfreut begrüßte. Wolff, der selbst gern für einen exklusiven Lyriker gelten wollte, zog ihn sogleich in ein intensives fachmännisches Gespräch.

Heinrich kam sich etwas überflüssig vor. Er entfernte sich sacht und setzte sich beschaulich im Foyer auf das Rundsofa. Aus dem Bierstüberl kamen Menschen herauf ins Treppenhaus, und Kavaliere, denen man das Sparbedürfnis vom Gesicht ablesen konnte, führten ihre Damen hinunter. Etliche mißvergnügte Ballgäste holten ihre Garderobe und gingen.

Heinrich saß lässig da und schaute zu. Plötzlich kam aus dem Bierstüberl raschen Schrittes ein junges, hübsches Mädchen. Sie eilte um das Rundsofa herum, und von hier, aus dem Hinterhalt, gedeckt und geduckt, äugte sie vorsichtig nach der Treppe des Bierstüberls. Richtig kam auch ein junger Herr herauf, ein geleckter Bursche, lang und steif, mit verschiedenen Schmissen, einem strengen, fadblonden Scheitel und ebensolchem Schnurrbart, ein Monokel im Aug. Suchend schaute er nach allen Seiten. Das Mädchen schlich um das Sofa herum und wußte sich ihm gewandt zu verbergen, bis er endlich verdrossenen Gesichts und steifen, schnellen Schritts allein nach dem Saal ging.

Sie stand nun Heinrich ganz nah, und er musterte sie ein wenig frech. Sie trug einen schweren Domino aus blauem Atlas, der stolz und prunkvoll, aber nicht mehr ganz neu schien. Die dichten, stumpfbraunen Flechten krönte ein kühner, stolz bebänderter Hut; die festen Füße staken in blauen Schuhen; die Hände in den langen, mattblauen Handschuhen schienen schön und kräftig, die Arme rundlich. Von den spitzen, feinen Öhrchen liefen die Wangen in weichen Linien zu dem flüchtigen, freundlich runden Kinn; die blassen, willkürlichen, sinnlich geschwungenen Lippen zuckten beweglich, aus der blauen Larve spähten rasche, muntere Augen. Die Haut glänzte straff, blaßbräunlich; aus dem Mieder lockten volle, schöne Brüste; die Figur schien eben und schmiegsam.

»So, den hätten wir los!« lachte sie befriedigt mit etwas gepreßter Stimme und ließ sich ungeniert neben Heinrich nieder, den Lächelnden flüchtig beguckend.

Ihm gefiel ihre artige Sicherheit; aber er wußte nicht recht, wofür er sie halten sollte. Sie konnte eine Bürgersfrau sein, eine Studentin, ein Modell, eine Malerin, eine Kellnerin. Er ließ sich mit ihr in eine belanglose Unterhaltung ein und suchte zu erkunden, was sie sei. Sie erwiderte gewandt, schalkhaft, fast ganz dialektfrei und wich geschickt aus. Schließlich lud er sie ein, mit ihm zum Tanz zurückzukehren. Sie nahm zutraulich seinen Arm, und lachend und plaudernd gingen sie nach dem Saal.

Farben, Lärmen, Dunst schlug ihnen entgegen. Die rotbefrackten Musiker hatten eben das Zeichen zur Française gegeben. Die Paare traten an, eifrig, lachend, übermütig. Die Fülle der Tänzer machte den weiten Saal eng, und man stieß und drängte sich. Männer mit blauen Schleifen liefen wichtig ab und zu und suchten Ordnung zu schaffen. Aus den Parterrelogen schrie und winkte man in den Saal, in den immer neue Massen strömten. In der Proszeniumsloge war ein Mädchen auf den Tisch gestiegen und tanzte vor applaudierenden Herren zwischen gefüllten Sektgläsern einen gefährlichen Cancan. Von der weiten Galerie schauten Menschen, lachende Gesichter, dichtgedrängt. Die Männer mit den blauen Schleifen hasteten zwischen den ungeduldigen Reihen der tanzlustigen Paare. »Hat alles Visavü?« schrien sie und fanden vielfaches Echo.

Heinrich entdeckte Herbert August Wolff, der eine hyperschlanke, zerbrechliche, pikante Dame führte, die überaus elegant und kapriziös angezogen war. Es war Fräulein Grete Dunckemann, Wolffs Geliebte, die die Freunde um ihrer spitzen Zähnchen willen die Maus zu nennen pflegten. Heinrich rief den beiden mit dem Siegfriedpfiff; man kam überein, die Française im Karree zu tanzen.

Endlich war Ordnung geschaffen; die Musik begann die Fledermaus-Quadrille, und man tanzte jenen derben, lustigen, handfesten Tanz, zu dem in München die Française verwildert ist. Ringsum drängten lachende, erhitzte Menschen. Wolff und seine Dame tanzten elegant und anmutig, Heinrich schwerfälliger, aber doch immer richtig. In biegsamer Fülle schmiegte sich der blaue Domino ihm an und ließ sich lachend, eng an ihn gepreßt, von ihm herumwirbeln, so daß der Erhitzte den warmen Duft ihrer Korsage atmen konnte. Und den Sektbecher erhoben, laut hineinjauchzend in den allgemeinen Jubel, thronte sie auf den Schultern der Freunde während der taumelfrohen Pastorelle.

Ohne sich zu zieren, folgte sie ihm dann in die Loge. Greifbar fast lag der Dunst toller Freude über dem Saal. Von ferne verfolgte sie mit finsteren Blicken der fadblonde Herr, der sie im Foyer gesucht. Sie nickte ihm zu und drehte ihm eine lange Nase.

Karl Behrend saß versonnen, aber minder betrübt vor seinem Sektglas. Sein breites, verwässertes Napoleongesicht strahlte vor Fett und Begeisterung, und er erzählte von den Herrlichkeiten eines verschollenen Romantikers, den er neu edieren wollte. Oberndörffer unterhielt sich prächtig mit seiner unscheinbaren Dame. Wolff war lustig und sehr laut. Er stieg auf die Brüstung der Loge und schrie mit gutem Brüsseler Akzent! »Attention, s’il vous plaît! Nouvelle sensation! Der Gent in allen Lebenslagen. Dernière création de célèbre Monsieur Wolff. Nouvelle Sensation! Der Gent in allen Lebenslagen.« Er schrieb nämlich an einem Buch, das er so betiteln wollte. Übrigens wußte er nicht recht, ob es de, du oder par heißen müsse.

Raimund hatte sich eine Eroberung gefischt, die Dame, mit der Heinrich von Innsbruck nach München gefahren war, Cäcilie de Lara. Sie saß da, in einem kostbaren Kostüm, Prunkringe an den zarten molligen Fingerchen, rosig und vergnüglich, und lauschte willig den interessanten, frechen und lasterhaften Bemerkungen, die der Musiker in seinem unmöglichen, aber ihr wohlvertrauten Dialekt ihr zuraunte, den breiten Mund zu groteskem Grinsen verzogen. Sie erkannte Heinrich sogleich wieder und begrüßte ihn ungeniert wie einen alten Bekannten. Der Kavalier aber, den Heinrich von der Bahnfahrt her kannte, hatte sich lang, düster und drohend in der Nähe der Loge aufgepflanzt.

Heinrichs Dame fühlte sich offenbar in dieser größeren Gesellschaft nicht recht wohl. Sie lächelte ein wenig zerstreut zu den derben Späßen der anderen und bemühte sich, Heinrich in ein engeres, ernsteres Gespräch zu ziehen. Er folgte willig. Er versuchte wiederum zu erkunden, wes Standes sie sei; aber sie bog seinen vorsichtigen Fragen geschickt aus. Soviel erkannte er: sie war von guter, streng bürgerlicher, durchaus antimoderner Erziehung, Klostererziehung vermutete er; ihre Manieren waren gut und frei von Zwang; ihre Sprache fast dialektlos, doch konnte Heinrichs geübtes Philologenohr bayrische Breite nicht verkennen; sie schien ein selbständiges, freies, aber nach festen, überlegten Prinzipien geordnetes Leben zu führen. Wahrscheinlich stammte sie aus besserer Bürgerfamilie aus der Provinz. Sie hieß Lotte.

Die anderen waren inzwischen, wie fast alle im Saal, immer ausgelassener geworden. Raimund machte laute, derbe Bemerkungen über Cäciliens Kavalier, der immer düsterer und drohender, schildwachengleich, vor der Loge auf und nieder schritt. Oberndörffer schlug Wolff fest, im Takt und schmerzhaft auf die Schulter und sang aus irgendeiner Oper: »Der Wein hat ihn verwirrt, ha seht, der Wein hat ihn verwi-i-irrt, ha seh-e-eht, der Wein hat ihn verwirrt, ja, verwirrt, verwirrt!« Behrend applaudierte geräuschvoll und schrie mit überschnappender Stimme: »Bis! Bis!« Wolff, hierdurch ermutigt, führte nun einen Glanzpunkt seines Programms vor; er schwang sich rittlings auf die Brüstung und begann, seinen Bauch herausdrehend und seine Stimme zu einem wuchtigen Kellermeisterbaß färbend, im Ton der Meininger:

»Der edle Wein! Wenn meine alte Herrschaft,

Die Frau Mama, das wilde Leben säh,

In ihrem Grabe kehrte sie sich um! –«

Rings lachte man, Cäciliens Kavalier aber warf ihr jetzt Blicke zu, die sie nicht mehr mißdeuten konnte. Sie verabschiedete sich ein wenig verlegen, aber erst, nachdem sie mit Raimund für den folgenden Tag ein Zusammentreffen vereinbart hatte. Der Russe empfing sie mit einem Schwall leiser, heftiger Worte, und sie entfernten sich sogleich.

Heinrich und Lotte hatten an diesen Vorgängen wenig Anteil genommen. Heinrich hatte Lotte mühsam dazu vermocht, daß sie die Larve abnahm. Ihre Nase war groß und derb und verlieh ihrem Gesicht einen kindlich eigenwilligen Ausdruck. Bei der geringsten Erregung, auch bei rascherem Sprechen, erschienen dicht über der Nase zwischen den starken Brauen zwei kurze, tiefe Falten, die ihre Züge jeweils nach ihren wechselnden Stimmungen merkwürdig und charakteristisch veränderten.

Heinrich fand Gefallen an ihrem sicheren Ebenmaß. In keinem ihrer Worte, in keiner Bewegung war etwas Gewolltes, Gezwungenes. Wie sie sich hielt, was sie tat, was sie sprach, geschah ohne Berechnung, mit einer Natürlichkeit, einer aus dem Innersten quellenden Selbstverständlichkeit, die ihn überraschte und stark fesselte.

Er beschloß, sie zu erobern. Sein Benehmen wurde respektvoller, seine Galanterien minder derb, und da sie so zu seiner kühlen Art besser stimmten, klangen sie ehrlicher. Sie saßen im Hintergrund der Loge, angenehm ermüdet, ließen den wilden Tanz draußen im Saal an sich vorüberrauschen, ließen von den Rhythmen der Musik sich schaukeln, genossen als unbeteiligte Zuschauer die lebhafte Laune der anderen. Zuweilen flüsterte er ihr im Nacken irgendeine Salonzärtlichkeit, die sie mit leichtem Lächeln oder mit einer lässigen, damenhaften Antwort parierte.

Als sie Miene machte aufzubrechen, bat er sie um ein späteres Wiedersehen. Sie entgegnete zunächst ausweichend; doch als er heftiger in sie drang, fragte sie: »Wann?«

»Zu Ende dieser Woche oder zu Anfang der nächsten. Wann Sie befehlen.«

Sie sah ihn an, eindringlich, forschend und, wie ihm schien, ein wenig spöttisch. »Morgen«, sagte sie.

Morgen? Da mußte er ja nach Brescia. Er konnte nicht anders. Man hätte es ihm allgemein übel ausgelegt, wenn er Elses Bestattung ferngeblieben wäre; ihm selbst erschien es taktlos, roh. Aber das sah er: Wenn er Lotten jetzt auswich, ihr jetzt eine halbe Antwort gab, dann entglitt sie ihm für immer. Ihre Stimme hatte so überlegen ironisch geklungen, als ob sie hätte sagen wollen: Glaubst du, ich weiß nicht, wie tändelnd unwahr deine Worte sind, wie spielerisch erheuchelt dein Begehren? Oh, er wollte ihr zeigen, daß er der Mann war, für seine Gefühle einzustehen, auch wenn sie nur vom Augenblick geboren waren. Else Rainhammer war tot; diese Unbekannte saß vor ihm, warm, lebendig, begehrenswert. Begehrenswert schon um des leisen Spottes willen, der aus ihren Augenwinkeln schlängelte, der ihre Lippen schürzte. Gab es hier noch ein Bedenken?

»Tausend Dank«, erwiderte er. »Mein ganzer Sonntag steht Ihnen zur Verfügung.«

Man kam überein, daß er einen Tee geben solle. Zwei oder drei der Freunde sollten teilnehmen; sie werde kommen, um halb sechs Uhr. Er nannte ihr seinen Namen und seine Adresse. Sie fragte nach dem Stockwerk. »Meine ganze Villa steht zu Ihren Diensten«, erwiderte er, im Unterton die eigene Prahlerei ironisierend. Sie machte eine leise Bewegung der Überraschung.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: