9,99 €

Mehr erfahren.

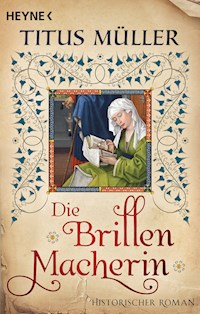

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

England im Jahr 1387. Die Kunst des Brillenmachens beherrschen nur wenige Meister. Als Herren über die Sehkraft haben sie großen Einfluss. Um den Geheimbund der Bedeckten Ritter zu zerschlagen, die für Vernunft und Wissenschaft kämpfen und den vogelfreien Bibelübersetzer Hereford verstecken, will sich der Erzbischof von Canterbury diese Macht zunutze machen. Doch Elias Rowe, der beste Brillenmacher weit und breit, will ihn nicht unterstützen und muss sterben. Um den Mörder zu finden, eignet sich die junge Witwe nun sein Handwerk an. Noch ahnt Catherine Rowe nicht, dass sie das Pfand in einem blutigen Krieg ist.

Für diese Taschenbuchausgabe hat der Autor seinen Roman aus dem Jahre 2005 neu überarbeitet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 595

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

England im Jahr 1387. Die Kunst des Brillenmachens beherrschen nur wenige Meister. Als Herren über die Sehkraft haben sie großen Einfluss. Um den Geheimbund der Bedeckten Ritter zu zerschlagen, die für Vernunft und Wissenschaft kämpfen und den vogelfreien Bibelübersetzer Hereford verstecken, will sich der Erzbischof von Canterbury diese Macht zunutze machen. Doch Elias Rowe, der beste Brillenmacher weit und breit, will ihn nicht unterstützen und muss sterben. Um den Mörder zu finden, eignet sich die junge Witwe nun sein Handwerk an. Noch ahnt Catherine Rowe nicht, dass sie das Pfand in einem blutigen Krieg ist.

Für diese Taschenbuchausgabe hat der Autor seinen Roman aus dem Jahre 2005 neu überarbeitet.

Der Autor

Titus Müller, geboren 1977, studierte Literatur, Mittelalterliche Geschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Mit 21 Jahren gründete er die Literaturzeitschrift Federwelt, ein Jahr später veröffentlichte er seinen ersten historischen Roman, Der Kalligraph des Bischofs. Titus Müller ist Mitglied des PEN-Club und wurde u. a. mit dem C. S.-Lewis-Preis und dem Sir-Walter-Scott-Preis ausgezeichnet. Für den Roman Nachtauge(Blessing, 2013) wurde Titus Müller 2014 im Rahmen einer Histo-Couch-Umfrage zum Histo-König des Jahres gewählt. Zuletzt erschienen die Romane Berlin Feuerland und Der Tag X.

Titus Müller

Die Brillenmacherin

Roman

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 2/2020

Copyright © der überarbeiteten Ausgabe 2020 Titus Müller und Heyne Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München

Bild: Montage unter Verwendung eines Bildes von Rogier von der Weyden um 1445 und einer Buchmalerei aus »Les très selles Heuxes de Notre-Dame du Duc Jean de Berry« um 1380 Satz: Uhl + Massopust, Aalen

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-641-22363-2V002 www.heyne.de

Für den, der sich a symple creature nannte und versuchte, seinen Namen zu verheimlichen. Durch seinen Mut hat er England und die Welt für immer verändert.

Forsoþe þe wrd of god is quik and spedi in wirking and more able to persen þan alle twei eggid swerd.

Hebräer 4,12, Wycliffe-Bibel um 1390.

1

Weißes Licht glitzerte auf dem Wasser der Karpfenbecken. Der Wind wehte die Schirmchen der Kuhblumen hinein und trieb sie wie kleine Schiffe vor sich her. Von Zeit zu Zeit schnappte ein Karpfenmaul danach.

Hinter den Gehöften stakten Krähen über die Felder. Sie stocherten mit ihren dicken Schnäbeln im Stroh nach vergessenen Körnern. Schafe blökten. Braybrooke schien ein idyllischer Ort zu sein, die Art, die der Wanderer in den Midlands für eine Mahlzeit und ein Bettlager auswählt, ein Dorf mit freundlichen Bewohnern.

Catherine lehnte an der letzten Eiche des Rockingham Forest und sah hügelabwärts auf die Ortschaft hinunter. Ihre Augen brannten.

Weiße Wollbausche schmückten den Himmel, die Luft strich warm über das Gras. Hinter den Karpfenbecken ragten fünf Türme aus dem Tal herauf, dunkle, hölzerne Finger. Der mittlere war bis zum ersten Knöchel aus Stein gemauert. Rote Fahnen schmückten die Türme, auf jedes Tuch ein goldenes Kreuz genäht.

Sie wischte sich Schlammspritzer aus dem Gesicht und polierte mit dem Ärmel den gläsernen Ring am Finger. Ihre Füße waren schwarz vom Straßenstaub.

Am Lederband entnahm sie dem Halsausschnitt ihres Kleides die hölzerne Dose. Sie drehte sie mit spitzen Fingern, öffnete den Deckel, zupfte den Lappen beiseite. Sie löste eine Brille heraus und bog die Rundungen am mittleren Nietgelenk auseinander. Zärtlich strich sie über die Einschnitte am oberen Rand der Fassung. Schließlich hielt sie sich die Brille vor die Augen. Ihre Finger griffen durch den Rahmen hindurch. Wo Gläser hingehörten, gähnten Löcher. »Diese bekommst du nicht, Elias. Diese nicht.«

Sorgfältig verpackte sie den Brillenrahmen wieder. Als sie die Dose unter das Hemd geschoben hatte, blickte sie mit zusammengekniffenen Augen auf Braybrooke Castle hinunter, löste sich vom Baum und stieg den Hügel hinab.

Dorfbewohner sammelten Äpfel am Rand der Straße und legten sie in geflochtene, bauchige Körbe. Als Catherine die Brücke erreichte, verstummte das Geschwätz der Dörfler, und sie hielten inne, um sie zu mustern.

Vor einem Haus saß ein alter Mann und nähte einen Schuh. Auf dem Schemel zwischen seinen Knien lagen Ahle, Leder und verschiedene Messer. Der Alte blickte nicht auf, als ihm Catherine einen guten Tag wünschte. Sie wartete einen Augenblick, dann sagte sie etwas lauter: »Ich würde Euch gern um eine Auskunft bitten.«

»Müsst nicht brüllen.« Seine brüchigen Lippen entblößten Zahnlücken.

»Ich suche den Brillenmacher.«

»Ihr seid eine Fremde. Wer schickt Euch?«

»Niemand schickt mich. Könnt Ihr mir sagen, wo ich Elias Rowe finde?«

Bedächtig las der Alte seine Werkzeuge zusammen und klemmte sich zum Schluss noch den Schuh unter den Arm. »Hier gibt es keinen Brillenmacher. Geht, schnüffelt woanders.« Damit verschwand er im Haus.

»Ich habe freundlich gefragt.« Sie sah zur Burg hinüber, setzte sich in Bewegung. Sie passierte die vier Karpfenbecken, Wasserbäuche voller Tiere, Fischgefängnisse. Männer standen oben auf den Wällen und streuten Getreide in die Teiche. Drei von ihnen schleppten ein Netz zur Burg. Beflosste Tierleiber hingen darin und tropften. Catherine wich den Pfützen aus.

Größer und größer wuchs die Burg. In das dunkle Holz waren Schießscharten eingelassen. Wo der Weg die Mauer berührte, sprang ein Einlasshaus vor. Catherine sah an den eisenbeschlagenen Torflügeln hinauf. Als sie anklopfte, hörte man nichts. Das Holz wies ihre Hand ab wie eine lästige Mücke.

Sie drehte sich herum und blickte den Weg zurück. Tränen standen ihr in den Augen. Catherine holte mit dem Fuß aus, trat gegen das Tor.

Eine kleine Tür öffnete sich. »Was willst du?« Der Wächter roch nach Schweiß.

»Ich suche Elias Rowe.«

»Kenne ich nicht.«

»Er ist Brillenmacher. Arbeitet er nicht für Sir Latimer?«

»Oh, der Brillenmacher.«

»Ich bringe ihm Material.«

»Davon weiß ich nichts. Wie ist dein Name?«

»Catherine.«

»Warte hier.«

Der Wächter schloss die Tür. Nun schwiegen die Mauer, die Türme. Nur die Fahnen fingen geräuschvoll den Wind. Es roch nach altem Holz und nach Fischinnereien.

Endlich erschien der Wächter erneut. »Er ist sehr erstaunt, aber er sagt, er kennt dich.« Er hielt ihr die Tür auf.

Stumm überquerten sie den Burghof. Zwei Pferdeknechte striegelten einen Rappen. Ihre Bürsten hinterließen Bahnen im Fell des Tiers, auf denen die Sonne glänzte. Der Hahn, der sich auf dem Misthaufen daneben in die Brust warf, beachtete das Pferd nicht; er legte ruckhaft den Kopf schief und besah Catherine, als überlegte er, ob er sie in seinem Reich dulden würde oder nicht.

Vor einem Turm blieb der Wächter stehen. »Störe ihn nicht zu lange. Der Herr wünscht, dass der Brillenmacher unbehelligt arbeiten kann.«

»Hat er nicht gesagt, wer ich bin?«

»Was meinst du?«

»Ich bin seine Ehefrau.« Sie drückte die Tür auf. Talgkerzen flackerten in der Dunkelheit. Zuerst nahm Catherine die breite Treppe wahr, die in das nächste Stockwerk hinaufführte. Dann erfasste ihr Blick die Werkzeuge auf den Tischen: Zangen, Feilen, Schleifschalen, Hämmer, Zirkel, Bohrer, Messer, Sägen, Hobel, dazu Rohglasplatten, Schmirgel, Säckchen mit Zinnasche und Uhrensand, Brettchen von Lindenholz.

Elias stand über einen der Tische gebeugt. Das weiße Haar wucherte ihm schon wieder weit über den Nacken, ihn kümmerte so etwas nicht. Seine Schultern kündeten Kraft, aber sie waren gekrümmt von der Arbeit. Ohne auf seine Hände zu schauen, wusste sie sofort, was er tat: Er führte die Glasfeile über eine Linse. Seine gleichmäßigen Bewegungen verursachten ein feines, schabendes Geräusch. Dann und wann hob er die Linse in die Höhe und fuhr mit dem Daumen über ihren Rand.

»Elias, ich weiß, das wird dir nicht gefallen.«

Das Schleifen brach ab. Langsam richtete der Brillenmacher sich auf, legte die Linse und die Feile aus den Händen. Er drehte sich um. Die weißen Augenbrauen fuhren in die Höhe. »Also hat der Torwächter die Wahrheit gesagt. Du bist mir nachgereist. Was ist geschehen?«

»Seit Wochen warte ich auf deine Rückkehr.«

»Ah.« Er lächelte milde, wendete sich ab und nahm die Arbeit wieder auf.

»Elias!«

Er legte die Feile aus der Hand und griff nach einem Lederlappen. Sorgfältig polierte er den Rand der Linse und prüfte immer wieder mit dem Daumen nach.

»Ich möchte mit dir reden, Elias.«

»Siehst du die Brillenfassung dort hinten? Bring sie mir.«

Catherine holte den hölzernen Rahmen und legte ihn neben ihrem Mann ab. »Warum lässt dich Sir Latimer nicht gehen?«

»Meine Arbeit ist noch nicht abgeschlossen.«

»An Ägidien wäre ich gern wieder zu Hause. Mit dir.«

»Du weißt, dass ich diesen Ort nicht verlasse, bis ich die passende Brille für Sir Latimer hergestellt habe.«

»Warum dauert es so lange? Du bist seit neun Wochen hier. Du fehlst mir.«

Er nahm auf einem Schemel Platz und dehnte vorsichtig den Brillenrahmen, wo das kreisrunde Holz eingeschnitten war. In die Öffnung hinein presste er eine der Linsen. Es knackte leise, als sie sich in die dafür vorgesehene Kerbe fügte. Der Rahmen schloss sich. »Verzeih, Catherine. Ich habe oft an dich gedacht. Du weißt, ohne Ausdauer ist den Augenleiden nicht beizukommen.«

»Wie viele Linsen hast du Sir Latimer schon geschliffen?«

»Dort hinten, die Kiste.«

Es war eine lange, schmale Holzschachtel, von Querstreben in kleine Fächer unterteilt. In jedem Fach klemmten zwei Linsen. Vierzig mochten es sein oder fünfzig. »Bist du dir sicher, dass du ihm helfen kannst?«

»Natürlich. Er hat die üblichen Beschwerden. Auf der Jagd sieht er gut, aber er kann nicht lesen. Zuletzt konnte er die Schrift nur noch erkennen, wenn er das Buch weit von sich gestreckt hat, und inzwischen muss er einen Schreiber bitten, ihm das Gewünschte vorzutragen. Wer für die Ferne blind ist, dem können wir nicht helfen.«

»Du hast ihm so viele Linsen vorgehalten. Was lässt dich glauben, dass du noch Erfolg haben wirst?«

»Die Linsen haben etwas bewirkt, allerdings hat keine es geschafft, dass er klar sieht. Am Anfang war ich nah dran, dann wurde es schlechter, und jetzt nähere ich mich wieder der richtigen Linse, obwohl ich viel dickeres Glas verwende.«

»Wie merkwürdig.«

»Thomas Latimer ist ein einflussreicher Mann, erst vergangenes Jahr wurde er vom Feldzug gegen die Schotten freigestellt, um die Mutter des Königs zu beschützen. Ich werde ihm eine Brille schaffen, die ihm die Sicht seiner Jugend zurückgibt.«

»Und was ist mit deiner Frau?«

Elias stand auf. Sich leise räuspernd, trat er an Catherine vorüber, wickelte einige Rohglasscheiben aus ihrer Hülle und hielt sie vor ein Talglicht. Im gelbgrünen Glas schimmerten Beulen, Luftblasen und kleine Einschlüsse. Er murmelte: »Vielleicht sollte ich noch einen Versuch mit diesem dicken Barillaglas machen.«

Catherine trat an den Werktisch heran. Sie zog das Trenneisen hervor und drehte es in der Hand. »Darfst du hier im Turm Feuer machen, um das Eisen zu erhitzen?«

»Bitte!« Seine Stimme schlug hart gegen die Wände. »Lege es weg.«

»Aber du brauchst es jetzt.«

»Richtig, ich brauche es. Ich werde es mir nehmen, wenn ich so weit bin.« Er legte die Glasscheibe ab. In ein kleines Schüsselchen stäubte er etwas Kreide hinein und goss aus einem Becher Wasser hinzu. Er rührte um.

»Willst du gar nicht nach Hause?«

»Natürlich will ich das.«

»Ich könnte dir helfen, hier schneller fertig zu werden.«

»Gut.«

»Wir könnten …« Catherine brach ab. Sie besah ihre Hände, schluckte. »Wenn wir jeder an einem Linsenpaar arbeiten würden, hätte der Herr Ritter schneller die passende Brille.«

Elias legte die Glasplatte auf seinen Schoß. Farbiges Licht fiel durch sie hindurch auf die Beinlinge. »Du weißt, Catherine, dass ich das nicht dulden kann und will.« Er tunkte den Griffel ins Kreidewasser, spitzte die Lippen und zeichnete einen Kreis auf das Glas. Anfang und Ende des Kreises trafen sich. »Sorge ich nicht gut für dich?«

»Das tust du. Es ist nur: Ich könnte auch Brillen machen.«

»Du hilfst mir schon wunderbar, wenn du die Fassungen schnitzt. Das ist eine wichtige und großartige Aufgabe.«

»Wir wären schneller, verstehst du, und könnten eher zu Hause sein.«

»Catherine.« Ein väterliches Leuchten erschien auf seinem Gesicht. »Als ich London verließ, war ich sechzehn Jahre alt. Ich habe in Brabant acht Jahre lang bei einem Brillenmachermeister gelernt und noch zehn weitere Jahre dort gearbeitet, bis ich nach England zurückkehrte. Dieses Handwerk übt man nicht einfach aus. Es ist ein schwieriger Beruf, der seine Meisterschaft erfordert. Wie viele Brillenmacher mag es in England geben? Fünf? Zehn? Das hat seinen Grund.«

»Dann lass mich dein Lehrling sein! Darf ein Lehrling keine Linsen schleifen?«

Er zeichnete einen zweiten Kreis. »Du bist eine junge Frau.«

»Und?«

»Du bist nicht mein Lehrling. Weil ich dich liebe, musst du keine Arbeit tun, die für eine Frau unpassend wäre.« Er erhob sich mitsamt der Glasscheibe und nahm das Trenneisen vom Werkzeugtisch.

»Wohin gehst du?«

»Ich schneide das Glas im Küchenhaus. Warte hier. Sie mögen keine Fremden.« Gerade, als Elias die Tür erreichte, erzitterte sie unter zwei Faustschlägen. Der Brillenmacher erstarrte. »Bitte«, stammelte er, »tretet ein.«

Durch die aufschwingende Tür schoss grelles Tageslicht in das Turmzimmer. Eine große schwarze Gestalt trat in das Licht, umgleißt, als hätte sie die Sonne geboren, ein Schatten, der Helligkeit versprühte.

»Herr.« Elias legte Trenneisen und Scheibe ab und fiel nieder auf die Knie.

Eilig folgte Catherine seinem Beispiel.

»Steh auf, mein guter Elias. Ich sehe, du hast eine Besucherin?«

Sollte auch sie sich erheben? Catherine hob ein wenig den Kopf. Unter einer roten Hose aus Wolltuch taten Schnabelschuhe einen Schritt auf sie zu. Die Spitzen der Schuhe ließen auf einen hohen Herrn schließen: Sie ragten eine Fußlänge über den Schuh hinaus. Nur den Edelsten war es gestattet, solches Lederwerk zu tragen. Hastig senkte Catherine die Stirn zu Boden.

»Erhebe Sie sich. Was ist Ihr Name? In welcher Sache besucht Sie den Brillenmachermeister?«

»Es ist meine Ehefrau«, sagte Elias.

Catherine stand auf. Sie wagte es nicht, den Edlen anzuschauen.

»Du hast nie von ihr gesprochen. Hübsch anzuschauen! Ist sie dir eine tüchtige Helferin? Sie mag bleiben, solange sie will.« Über der eng anliegenden Hose trug der Herr einen blauen Rock mit kurzen Ärmeln. »Aber stumm ist sie nicht, oder?«

Catherine sah auf. »Nein, Herr.«

Er fuhr sich mit der Hand über den Kinnbart. Lächelte er? Blickte er ernst? Das Gesicht schien eine Maske zu sein, hinter der sich ein spöttisches Lachen verbarg. Es trat an den Mundwinkeln zutage und glänzte in den hellen Augen. »Sie wird mir verzeihen müssen, dass ich ihren Ehegatten für den Tag entführe.« Er wendete sich um. »Elias, ich möchte, dass du mich nach Lutterworth begleitest. Bist du reisefertig?«

»Herr, es ist mir eine Ehre, Euch zu begleiten.«

»Nimm einige Linsen mit. Ich will einem Mann, den ich schätze, eine Brille schenken.«

Elias bewegte sich nicht von der Stelle, bis der Ritter den Raum verlassen hatte. Dann kam plötzlich Leben in ihn. Er trat an den Linsenkasten heran und stopfte Tücher in die Fächer. »Denkst du, sie sind gut genug gepolstert? Wird es regnen? Brauche ich den Mantel?«

»War das Thomas Latimer?«

»Catherine, es ist wunderbar, dass du da bist. So muss ich mir keine Sorgen um die Werkzeuge machen.« Er trat an sie heran und drückte ihre Ellenbogen. »Hüte die Werkstatt, tust du das für mich?«

»Wann kommt ihr zurück?«

»Sicher in den Abendstunden. Sorge dich nicht, hörst du? Wir reden dann.« Mit dem Linsenkasten in den Händen eilte er hinaus.

Catherine presste die Faust gegen die Stirn. Ihr Atem zitterte. Wie freudig er der Bitte des Ritters folgte! Für ihn verschleuderte er den Tag, als wäre es nichts. Sie aber war gerade gut genug dafür, die Werkzeuge zu bewachen. Neun Wochen hatten sie einander nicht gesehen, und er plauderte kurz mit ihr, um dann für den Rest des Tages zu verschwinden. Keine Zerknirschung, keine Reue, weil er seine junge Frau so lange hatte warten lassen. Kein Versprechen, dass er sich beeilen würde mit der Arbeit und dass sie bald nach Nottingham zurückkehren konnten.

Was hatte der Ritter gesagt? Elias habe nie von ihr gesprochen! Es stach wie eine Lanze ins Herz. Für ihn gab es nur Glas, Feilen und Linsen und den ach so berühmten Ritter Latimer, den er glücklich machen wollte, oder die Karmelitermönche oder den Bailiff Trussebut oder wen auch immer, der eine Brille kaufen wollte. Sie, Catherine, kam als Letzte an die Reihe. Er bemerkte sie nur dann, wenn es darum ging, neue Brillenfassungen zu schnitzen oder die Werkstatt zu hüten, während er verreiste.

Dass sie ihn so sehr liebte! Gab es keinen Weg, gleichgültig zu werden? Den Kummer wäre sie los, würde sie sich nicht verzehren nach einem freundlichen Wort von ihm, nach einem Lob, nach einer Umarmung.

Er streichelte gern ihre Augenbrauen und erzählte dabei, sie seien wie gesponnenes Gold. Ihren Mund rühmte er, und er sprach schmeichelnd über ihre Wangen und ihren Körper. Trotzdem kannte er sie nicht, auch nach vier Jahren Ehe hatte er keine Ahnung, wozu sie in der Lage war, welche Kraft in ihr schlummerte. Für ihn war sie ein Mädchen, ein schwaches Weib. Blind war er für alles, was sie erreichte, auch wenn sie unermüdlich um sein Lob warb. Sie kochte, wusch, fegte die Werkstatt und stellte ihm Blumen hin. Sie schnitzte Brillenrahmen. Sie war geschickt dabei, aber anscheinend war es nicht genug, um ihn in Erstaunen zu versetzen.

Schon als junges Mädchen war sie um seine Werkstatt geschlichen, hatte die Werkzeuge bestaunt und die glänzenden, kleinen Brillen. Sie hatte davon geträumt, selbst einmal jene Apparate zu erschaffen, die das Licht beherrschten. Sie konnte das! Es war Zeit, dass er es bemerkte. Er würde stolz auf sie sein. Er würde ihre Kraft erkennen.

Catherine lauschte. Hufschlag entfernte sich. Einen Augenblick lang wartete sie, dann schlich sie auf Zehenspitzen von Tisch zu Tisch und ließ die Hand über das Werkzeug streichen. »Heute seid ihr mein«, flüsterte sie. Das Herz schlug ihr bis in den Hals.

Wie musste die Brille beschaffen sein, die der Herr Ritter brauchte? Wenn Elias einen neuen Auftraggeber hatte, begann er zunächst damit, dünne Linsen zu schleifen. Sie ließen sich aus Waldglas herstellen, das preiswerter war als das teure Barillaglas. Fand sich keine passende Linse, ging Elias zu mittlerer Stärke über. Erst zum Schluss versuchte er es mit dem dicken Barillaglas, für dessen Herstellung die Glashütten aus Alicante Asche von Meerespflanzen einkaufen mussten, was sie sich teuer bezahlen ließen. Es war anzunehmen, dass er auch für Latimer zunächst dünne Linsen geschliffen hatte. Zu Anfang sei er nahe am Erfolg gewesen, hatte Elias gesagt. Dünne Linsen halfen nicht richtig, aber doch ein wenig. Die mittleren halfen gar nicht, und nun, während Elias sich den dicken näherte, wurde Latimers Sicht wieder besser. Was hatte das zu bedeuten? Wie konnten sowohl dünne als auch dicke Linsen Latimer helfen?

Dünne Linsen. Und dicke Linsen. Beide wirkten.

Catherine packte eine grüne Waldglasscheibe aus. Sie hielt sie sich vor die Augen. Etwas trieb sie, das Glas mit der Zunge zu berühren. Sie zögerte erst, dann leckte sie daran. Obwohl es hart war, schien es die Zunge weich zu empfangen. Blasen und kleine Teilchen waren mit dem Glas erstarrt, unerreichbar im Inneren der Scheibe.

Sie hielt das Waldglas fest und befreite mit der anderen Hand eine der kostbaren Barillaglasplatten von ihrer Lederhülle. Die gelbe Scheibe war dreimal so dick wie das Waldglas. Es gab nur wenige Beulen. Blasen konnte sie in ihr nicht entdecken.

War es möglich, zwei Menschen zugleich zu sein? Einer, der gut sah, und einer, der nicht gut sah? Mit jeder Hand hob sie eine der Glasplatten in die Höhe und blickte hindurch: das linke Auge durch grünes Waldglas, das rechte Auge durch Barillaglas. Der Raum verschwamm. Grüne Flämmchen tanzten, und gelbe Tische wölbten sich.

Das war die Lösung!

Sie legte die Platten ab, zog die Dose aus ihrem Hemdausschnitt und öffnete sie. Den Brillenrahmen ließ sie zusammengeschoben, wie er war, sodass beide Linsenöffnungen übereinanderlagen und ein einziges Rund ergaben: eine Brille für einen Einäugigen. Neben den Glasplatten stand das Schüsselchen mit Kreidewasser, das Elias verwendet hatte. Sie legte den Brillenrahmen auf die grüne Scheibe, schob ihn umher, bis durch das Loch eine Stelle zu sehen war, die keine Blasen und nur wenige Einschlüsse enthielt. Catherine tunkte den Griffel in das Wasser ein und fuhr mit ihm die runde Fassung entlang. Wo das Nietgelenk aus der Kreisbahn ausbrach, zeichnete sie nichts; die Linse brauchte keinen Höcker. Sie setzte die Markierung auf der anderen Seite der Gelenkausbuchtung fort, bis sich Anfang und Ende des Kreidekreises trafen. Die erste Linse.

Bedächtig legte sie ihre Schablone auf das gelbe Barillaglas und zeichnete auch darauf einen Kreis. Die zweite Linse.

Talglichtfunken zuckten auf den Scheiben. Catherine glitt mit der Spitze des kleinen Fingers über das Glas. Sie stand auf, holte sich das Trenneisen.

Auf dem Burghof sah sie um sich. Knechte, Mägde und Bewaffnete gingen ihrem Tagewerk nach. In welchem der Häuser befand sich die Küche? Sie zählte die Schornsteine. Vier. Und zwei davon auf demselben Haus, die einzigen, die Rauch spien. Das gemauerte, einstöckige Gebäude musste das Küchenhaus sein.

Sie mochten keine Fremden. Es würde das beste sein, nicht als Fremde zu erscheinen. Catherine steuerte auf die Tür zu und trat unaufgefordert ein. Fauliger Geruch schlug ihr entgegen. Zwei Frauen und ein Mann hantierten mit stiefelgroßen Fischleibern. Catherine beachtete sie nicht. Die Feuerstelle war nicht zu verfehlen. Ohne ein Wort kauerte sie sich nieder und hielt das Trenneisen über die Flammen.

Im Kessel, der an Ketten über dem Feuer hing, brodelte Wasser. Der Bronzebauch gab dazu einen hohen, wimmernden Ton ab.

»Wer ist das?«, raunte eine Frauenstimme hinter ihr.

»Nie gesehen.«

»Sag mal«, sagte die Stimme lauter, »was machst du da mit dem Schürhaken?«

Catherine schwieg.

»Hörst du nicht? Ich habe dich was gefragt.«

»Das ist kein Schürhaken.«

»Willst du mich für dumm verkaufen?«

Schweigen. Das Trenneisen qualmte.

»Was suchst du hier?«

Die Spitze des Trenneisens leuchtete in tiefem Rot.

»Ich glaube, die macht sich über mich lustig. He, bist du taub?«

Catherine erhob sich und ging mit gesenktem Blick zur Tür.

»Stehen geblieben!«

Sie begann zu laufen. Auf dem Hof stolperte sie, fing sich, stieß die Tür zum Turm auf und warf sie hinter sich zu. Heftig atmend lehnte sie sich dagegen. Was wollten sie von ihr? Warum war hier jeder unfreundlich?

Sie legte die dicke Scheibe wie eine Brücke über zwei Schemel und fuhr mit dem Eisen die Kreidezeichnung ab. So hatte sie es bei ihrem Mann gesehen, so hatte sie es tausendfach beobachtet, begierig, zu lernen, begierig, eines Tages selbst dieses Handwerk auszuüben. Beißender Qualm stieg auf und mit ihm der vertraute Geruch, der zu Hause in den Ritzen und Winkeln der Werkstatt nistete. Das Glas gab dem Druck des Trenneisens zischend nach. Seine Oberfläche schmolz, und es riss auseinander. Als das kreisrunde Stück nur noch an einem Glasspan hing, löste Catherine es mit einer Zange heraus.

Kaum glühte das Trenneisen noch. Catherine wiederholte rasch die Prozedur mit der zweiten Scheibe. Glücklicherweise war das Waldglas dünner. Die Hitze des Eisens genügte, um auch dort das gewünschte Stück herauszuschmelzen.

Mit einer zweiten Zange bröckelte Catherine von den Rändern der Rohlinsen so lange kleine Teile ab, bis die Linsen in die Brillenfassung zu passen schienen. Dann holte sie die Feile vom Werkzeugtisch, um die scharfkantigen, unregelmäßigen Ränder glatt zu schleifen. Der Werkzeuggriff war warm. Elias’ Hand hatte ihn gehalten. Was tat sie hier?

Ich arbeite, sagte sie sich, niemand kann mir das verbieten. Ich bearbeite eine Linse. Und?

Bald schmerzte ihr Arm von den gleichförmigen Schleifbewegungen. Sie ertappte sich dabei, immer häufiger mit dem Daumen nachzuprüfen, wo sich Unebenheiten im Glas verbargen. Woher nahm Elias die Kraft, ohne Unterbrechung die Feile zu führen? Es hatte leicht bei ihm ausgesehen.

Jahrelang hatte sie ihn beobachtet und davon geträumt, zu tun, was er tat. Er war ein Herr über das Licht, konnte es führen, wohin er wollte, und dort leuchtete es. Auch sie würde eine Herrin über das Licht sein. Sie hatte sich die Handgriffe gut eingeprägt.

Endlich war der Rand der Linse glatt. Catherine gab Mehl in die Kreidewasserschale und rührte Leim an, um einen Stiel an der Linse zu befestigen. Welche Schleifschale würde sie verwenden? Sie wog die gehämmerten Bronzeschüsseln in den Händen. Es sollte eine dicke Linse werden, die starke Wirkung hatte. Catherine entschied sich für eine tief gewölbte Schale. Sie füllte ein wenig Sand hinein.

Um dem Stiel Zeit zu geben, sicher an der Linse zu haften, ließ sie ihn ruhen und feilte stattdessen den Rand der zweiten Linse glatt. Im Grunde war es jetzt leichter; das dünne Glas ließ sich besser abschleifen. Catherines Arm schmerzte aber schon bei den ersten Bewegungen. Sie zwang sich, die Arbeit nicht zu unterbrechen.

Als der Linsenrand keine Unebenheiten mehr aufwies, prüfte sie den Halt des Stiels. Er saß fest. Elias hatte nicht selten Linsen weggeworfen, weil die Wölbung des Glases nicht gleichmäßig von der Mitte ausging. Der Grund dafür, so hatte er erklärt, war stets, dass er die Linse beim Schleifen nicht genau in das Zentrum der Schleifschale gehalten hatte. Stunden gingen durch solche Fehler verloren und wertvolles Glas zugleich. Um die Linse richtig in die Schleifschale zu fügen, sah Catherine von oben auf sie herab. Ihre Hand zitterte von der Anstrengung des Feilens, das machte es nicht einfacher.

Lange drehte sie die Linse im Sand. Dem Sand folgte Schmirgelstaub, dem Schmirgelstaub roter Uhrensand. Endlich begann die Linse, zu glänzen. Catherine lauschte dem Knistern in der Schale. Sie presste die Hand nur noch sanft hinab. Das Glasstück blitzte wie Kupferwasser.

Nachdem sie die Schleifschale ausgeleert hatte, strich sie Leim hinein und klebte Lederstreifen um Lederstreifen darauf, bis das Gefäß vollständig ausgekleidet war. Dann überstreute sie das Leder mit Zinnasche. Sorgfältig verteilte sie die feine grauweiße Schicht. Wie eine Mutter ihren Säugling in die Wiege hineinschmiegt, so fügte sie die Linse in die gepolsterte Schale. Sie rieb sie mit sanftem Druck darin um und um, nahm sie heraus, rieb erneut. Die Linse hellte weiter auf.

Sie war versucht, die fertige gelbe Linse schon in den Brillenrahmen einzusetzen, entschied aber, sich das belohnende Knacken für den Schluss aufzuheben. Für die grüne Waldglaslinse wählte sie eine flachere Schleifschale aus.

Zwei Talglichter verloschen. Catherine schöpfte mit einer leeren Schleifschale Wasser aus dem Eimer und trank. Ein Frevel, den Elias nie erfahren durfte. Sie verspürte keinen Hunger. Der Glanz der Linsen sättigte sie: eine Speise aus Licht.

Mit Genuss hatte sie die Linsen in den Brillenrahmen einsetzen wollen. Sie hatte sich vorgestellt, wie sie sie sanft hineindrückte, hatte sich darauf gefreut, den Rahmen zu schließen und die Öffnung sorgfältig mit einem Leinenfaden zu umwickeln. Als es so weit war für den ersehnten Augenblick, gellten Rufe im Hof. Pferdehufe stampften. Deutlich war Elias’ Stimme zu hören.

Catherine sah die zwei Löcher in den Rohglasplatten. Sie sah die Glassplitter auf dem Boden. Sie sah den Schmirgelstaub, den Uhrensand, die Zinnasche.

Unmöglich, dass Elias all dies nicht bemerken würde.

Hastig presste sie die Gläser in den Brillenrahmen. Die Tür öffnete sich, und gleichzeitig sprang Catherine auf.

»Verzeih, Catherine, dass wir dich so lange haben warten lassen.«

Sie trat auf Elias zu, die Brille hinter dem Rücken verborgen, und sah ihm fest in die Augen. »Ich möchte dir etwas sagen.«

»Das wäre?«

»Elias Rowe, du weißt, dass ich dich achte und dich innig liebe?«

Er lächelte.

»Ich habe dich bewundert, bevor du mir überhaupt den ersten Blick schenktest. Dass du mich als deine Frau erwählt hast, hat mich zum glücklichsten Menschen gemacht.«

»Was ist los mit dir? Warum sagst du das?«

Sie passierte ihn und schob die Tür auf.

Vor dem Eingang zum gemauerten Turmfundament sprach der Ritter Latimer mit zwei Dienstleuten. An seiner Hüfte hing eine breite Schwertscheide, dunkles Leder, mit silbernen Beschlägen verziert. Seine Hand lag auf dem Knauf der Waffe und schob sie beiseite, als er den Turm betrat.

»Herr Ritter, Sir«, rief Catherine.

Im Türrahmen wandte er sich um.

»Bitte wartet.« Sie eilte auf ihn zu.

Alles Spöttische wich aus seinem Gesicht und machte blankem Erstaunen Raum. Als sie ihn erreichte, durchbohrten sie seine hellen Augen. »Was wünscht Sie?«

»Es ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber ich würde mich freuen, wenn Ihr …« Sie hielt ihm auf der ausgestreckten Hand die Brille entgegen. Der Abendhimmel leuchtete durch die Gläser und malte einen grünen und einen gelben Flecken auf Catherines Hand.

»Wann hat Elias die fertiggestellt? Er hat es mir gar nicht berichtet.« Der Ritter nahm die Brille entgegen. »Ein grünes und ein gelbes Glas, wie seltsam.«

»Catherine!«, donnerte Elias’ Stimme.

Ich hätte das nicht tun sollen, schoss es ihr durch den Kopf. Wie hatte sie sich einbilden können, Elias würde sich freuen, wenn sie bewies, dass sie Brillengläser schleifen konnte?

Der Ritter fasste den hölzernen Rahmen mit den Fingerspitzen und hob sich die Linsen vor die Augen.

»Es … es ist nicht seine Schuld«, stammelte sie. »Ich war ungehorsam. Ich habe diese Brille hergestellt.«

Der Ritter hielt sie nahe vor das Gesicht, dann entfernte er sie langsam und blinzelte. »Nun, das erklärt die mangelnden Fertigkeiten. Keine von Elias’ Brillen hat mir eine derart schlechte Sicht beschert. Alles ist verschwommen. Sie kann mir nicht helfen.« Der Mund des Ritters straffte sich. Er reichte Catherine die Brille zurück.

Hinter ihr zischte Elias: »Was hast du getan! Was hast du nur getan!«

»Wartet.« Catherine berührte den Arm des Ritters, der sich abgewendet hatte, dann zuckte ihre Hand zurück. »Vergebt.«

Er blickte auf die Stelle, wo sie ihn berührt hatte.

»Bitte, versucht es noch ein einziges Mal.« Sie drehte die Gläser um das Nietgelenk herum, bis die Brille auf dem Kopf stand. »So herum, vielleicht geht es so.«

Der Ritter runzelte die Stirn, aber er nahm die Brille und hielt sie sich vor das Gesicht. Seine Augen weiteten sich. Die Falten auf der Stirn verschwanden. »Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht!« Thomas Latimer ging einige Schritte, blickte erneut durch die Brille. Er lief über den Hof. Das Schwert schwang an seiner Seite und schlug ihm gegen das Bein. Am Brunnen blieb er stehen und beugte sich über die Mauer, bis er die Steine fast mit der Nase berührte. »Unglaublich. Ich sehe klar! Ich sehe jedes Sandkorn. Hier läuft ein Käfer, ein wunderschöner roter Käfer, ich kann ihn sehen, seine Beine, seine Fühler.« Er hob den Kopf. »Die Schriften.«

Hart trat er auf Catherine zu, aber er nahm sie nicht wahr. Dieser fiebernde Blick – sie wich zurück. Ohne ein Wort verschwand er im Turm.

Sie sah sich nach Elias um. In seinem Gesicht kämpften Zorn und Entsetzen. Die Augen funkelten böse, der Mund stand um einen Spalt offen und formte unhörbare Worte.

Sie empfand keinen Triumph, stattdessen klopfte ihr Herz müde, die Brust war leer. Der Ritter war gegangen, ohne sich zu bedanken, er hatte nicht einmal danach gefragt, wie es ihr gelungen war, seine Augenschwäche zu besiegen.

2

Der Rockingham Forest dampfte. Wie Geister strichen Nieselwolken zwischen den Eichen dahin, bemalten sie mit Silberglanz, trugen winzige Tropfen auf, bis die Stämme schimmerten. Das Blätterwerk schwieg, es rauschte allein der Regen. Die Vögel hockten stumm im Geäst. In keinem Versteck entkamen sie der Feuchtigkeit, die von allen Seiten nach ihnen griff. Sie ergaben sich ihrem Schicksal, schüttelten nur dann und wann die Tropfen vom Schnabel.

Zwei Frauen gingen zwischen den Eichen. Sie konnten unterschiedlicher nicht sein: Die eine erinnerte an ein Bauernweib, eingewickelt in grobe erdfarbene Wolltücher und von der Statur einer Weltenmutter. Sie schwankte beim Gehen, als müsste sie mit den Füßen die Festigkeit des Bodens prüfen. Die andere Frau hielt Kinn und Kopf erhoben. Ihr blauer Mantel schleifte über den Waldboden. Hände und Gesicht waren von ungewöhnlicher Blässe: ein Wintermädchen. Über die Schultern wallten Locken und bedeckten halb die herabhängende Kapuze.

»Das ist mein Leben, Gonora«, sagte Anne von Ashley, »Kälte, Düsternis und Müdigkeit. Ich gehöre in diesen Wald, genauso wie das verrottende Laub.«

»Herrin, so dürft Ihr nicht reden.«

»Gäbe es Sturm! Einmal einen bäumebrechenden Sturm. Aber wir haben weder Sonnenschein noch Unwetter.«

»Gestern war es sonnig, Herrin.«

»Weißt du, ich vertraue niemandem mehr. Nur dir vertraue ich.«

Die Kammerfrau blieb stehen und senkte den Blick. »Das ist nicht wahr. Ihr vertraut auch mir nicht.«

»So?« Anne von Ashley schob die Hände in die Ärmel des Mantels. Sie hob die Schultern und schüttelte sich. »Es ist kalt.«

»Die vielen Reisen, auf denen Euch niemand begleiten darf. Ich glaube nicht, dass Ihr tatsächlich nach Ashley oder Milnehope Manor reitet.«

»Ach bitte, fang nicht wieder damit an. Du kannst den Verwalter von Milnehope Manor befragen. Ich war immer dort.«

»Und weshalb? Ihr habt John Beysin nicht geliebt.«

»Darf ich nicht das Grab meines verstorbenen Mannes besuchen?«

»Euer Kopf und Euer Herz sind voll von Thomas Latimer. Es ist kein Platz für John Beysin von Ashley mehr darin, und Ihr wisst, dass ich das weiß.«

Anne von Ashley bückte sich und hob ein schwarzes Blattgerippe auf. »Siehst du die feinen Äderchen? Einst war dies ein saftiges Blatt an einem Baum, das sich in den Wind geworfen hat. Es hat getanzt. Dann kam der Winter, und es musste sterben. Was ist von ihm geblieben? Nicht viel. Was wird von ihm in einem Jahr übrig sein? Es ist einsam. Seine Gefährten sind von Würmern unter die Erde gezogen worden. Alles ist vergänglich, Gonora.«

»Hattet Ihr Streit mit dem Herrn Ritter?«

»Im Augenblick kümmert er sich nur um diesen Brillenmacher. Und hast du uns je streiten hören? Ich wünschte, wir würden streiten! Ich wünschte, er würde mich anschreien, mich einsperren, meinetwegen mich schlagen.«

»Ihr teilt das Leid mit vielen Frauen. Sir Latimer hat Eure Besitztümer geheiratet und nicht Euch. Aber ich habe von Lords gehört, die ihre Frauen schlecht behandeln. Sir Latimer ist gut zu Euch.«

»Er ist weder gut noch schlecht zu mir. Er ist überhaupt nicht.« Sie schnitt Gonora mit einer Handbewegung das Wort ab. »Genug davon. Sag, hast du die Geschichte dieses Doktor Hereford gehört? Er soll aus dem Gefängnis in Rom entkommen sein und wieder in England sein Unwesen treiben.«

»Davon weiß ich nichts.«

»Er ist ein Teufel. Man hat ihn exkommuniziert wegen seiner ketzerischen Predigten, und was wagt dieser Kerl? Er beschwert sich in Rom.«

»Nun, seine Strafe hat er ja bekommen.«

»Eben nicht! Hörst du mir nicht zu? Er ist auf freiem Fuß, entflohen ist er!«

»Herrin, bitte, ereifert Euch nicht, Eure Gesundheit wird leiden, wenn Ihr Euch so erregt. Ihr werdet im Recht sein, was diesen Teufelsdoktor angeht, natürlich seid Ihr im Recht.«

»Was mir Sorge macht, ist, dass Thomas im Guten von ihm spricht. Es klingt, als seien sie die besten Freunde, dabei hat er ihn nie gesehen. Weiß er nichts von der finsteren Art dieses Mannes?«

Sie schwiegen.

»Gonora?« Anne von Ashley sah ihrer Kammerfrau in die Augen. Sie lächelte nicht, aber in das feine, blasse Gesicht war eine seltsame Ruhe getreten. »Ich werde sterben.«

»Herrin, Gott allein bestimmt die Lebensdauer jedes Menschen. Es werden wieder glückliche Tage kommen.«

»Nein. Es ist bald so weit. Ich kann fühlen, dass meine Zeit hier zu Ende geht.«

Ein kühler, nasser Wind wehte in das Turmzimmer herein. Catherine schloss die Tür hinter sich und wischte den Regen aus ihrem Gesicht. »Es gab Karpfensuppe«, sagte sie, »wieder. Aber sie haben auch frisches Brot gereicht.« Sie griff sich unter das Hemd und holte einen flachen Brotlaib hervor. Genau auf seine Gesichtszüge achtend, legte sie ihn neben Elias auf den Tisch.

Er würdigte das Brot keines Blicks. Drei Talglichter standen vor ihm, dazwischen verstreut lagen Zirkel, Messer, Hobel, kleine Feilen und Bohrer. Elias schnitzte eine Brillenfassung. Nie hatte Catherine erlebt, dass er mehrere Tage mit dem Schnitzen einer einzigen Brillenfassung zubrachte.

Die Ausbuchtung an der Seite der Linsenrahmen, die es erlaubte, dass die zwei Teile der Fassung einrasteten, wenn man sie zusammenklappte, war zu einer kleinen Treppe von drei Stufen verwandelt. Hölzerne Federn schmückten die oberen Ränder der Brille. Die Stiele, die vom Nietgelenk zu den Linsenrahmen führten, schwangen sich wie Brückenbögen und waren mit Halbmonden befestigt.

»Elias, ich weiß, dass du ein meisterlicher Brillenmacher bist. Ich weiß auch, dass ich nie wieder ein Werkzeug anrühren werde, wenn du es nicht wünschst. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht erzürnen.«

»Sehe ich wütend aus?«

»Ja.«

Der Brillenmacher sah auf. Dann senkte er den Blick und führte die Schnitzarbeit fort. »Du hast mich vor dem Herrn Ritter bloßgestellt.«

»Es tut mir leid, aufrichtig.«

»Lass mich ausreden, ich war noch nicht fertig. Das habe ich dir längst verziehen. Was mir aber schwerfällt, auch nur zu verstehen, ist, dass du dich meinem Wunsch widersetzt hast, nicht mit Linsen zu arbeiten. Wir führen eine Ehe. In einer Ehe nicht auf seinen Mann zu hören, ist das nicht – « Er stockte. »Catherine, ist das nicht Untreue? Du hattest es schon vor, als du nach Braybrooke kamst, nicht wahr?«

Ihr wurde heiß. Sie wollte sprechen. Die Lippen rührten sich nicht.

»Ich muss dir vertrauen können. Verstehst du das?«

Sie nickte.

»Ich bin alt, und du bist eine junge Frau. Eines Tages sind die Werkzeuge dein. Wenn du dann die Arbeit eines Mannes tun möchtest, bist du frei dazu.«

Woher die Angst kam, Elias zu verlieren, vermochte sie nicht zu sagen. Aber sie hatte das dringende Bedürfnis, ihn zu halten. Lautlos trat sie hinter ihn und berührte seinen Rücken. »Es tut mir wirklich leid«, brachte sie hervor.

Da hielt er inne, fasste ihre Hand und drückte sie gegen seine Schulter. »Du bist ein großes Glück für mich, das weißt du sicher. Sag, wie hast du es gemacht? Wie ist dir die passende Brille gelungen?« Er ließ sie los.

»Ich dachte, dass seine Augen verschieden sein könnten. Wie von unterschiedlichen Menschen. Ein schwaches Auge und ein starkes Auge. Du hattest erzählt, dass die dünnen Linsen etwas halfen und die dicken Linsen genauso. Er hat beides gebraucht: eine dicke und eine dünne Linse.«

»Unterschiedliche Augen. Ich – « Elias brach ab.

»Du hast sicherlich auch schon an so etwas gedacht.«

Er schüttelte stumm den Kopf.

»Es ist wohl auch selten, vielleicht ist es eine Krankheit, die Sir Latimer hat.«

»Gott muss dir diesen Einfall geschenkt haben. Er hat dich weise gemacht. Ich bewundere dich, Catherine.«

»Danke.« In wenigen Schritten war sie bei der Tür, riss sie auf und trat in den Nieselregen hinaus. Sie sog mit tiefen Atemzügen die kühle, nasse Welt ein. Er bewunderte sie! Elias, der Brillenmachermeister, bewunderte seine kleine, junge Frau! Catherine wollte die Hände ausstrecken und diese ganze Burg umarmen samt Waffenknechten, Mägden, Tieren und Türmen. Glücklicher kann ich nicht sein, dachte sie.

Sie stand lange und lächelte zu den grauen Wolkenmassen hinauf. Die Nässe auf ihrem Gesicht störte sie nicht.

Wie hatte sie Braybrooke Castle als unfreundlichen Ort empfinden können? Der Burghof gähnte leer, als hätte man Platz gemacht für den Regen. Alles war friedlich. Von den Türmen hingen schlaff die Fahnen herab. Fackelschein glühte aus den Fenstern des Herrenturms. Nur vor dem breiten Fachwerkhaus, das dem Stall gegenüberlag, trotzten zwei Wachen dem Regen. Wenn sie genau überlegte, hatten immer Bewaffnete dort gestanden, seitdem sie die Burg betreten hatte. Was bewachten sie? Im unteren Stockwerk schimmerte Lichtschein aus schmalen Luken. Das obere Stockwerk ragte vor, als sei ein größeres Haus auf ein kleineres aufgepflanzt worden. Breite Fensterbögen unterbrachen das Mauerwerk. Es musste eine Halle sein, für Feste vielleicht. Dort, im zweiten Stockwerk, war es dunkel. Hatte der Herr Ritter Schätze in seiner Festhalle aufgehäuft? Schwer vorstellbar.

Und dann das Tor. Catherine sann nach. Hatte sie je das Tor des Nottingham Castle verschlossen gesehen? Nein, die Festung stand immer offen. Dabei übertraf sie die Größe der Burg Sir Latimers um einiges.

Nachdenklich kehrte sie in das Turmzimmer zurück. »Elias, sag, warum ist das Burgtor verschlossen?«

»Ich weiß es nicht.«

»In Nottingham steht es immer offen.«

»Die Franzosen stellen in Sluys eine Armee auf. Sie wollen in England einmarschieren. Sicher ist Sir Latimer deshalb vorsichtig.«

»Davon weiß man in Nottingham auch. Wir würden doch erfahren, wenn sie an der Küste gelandet sind. Warum müssen jetzt schon in den Midlands, die sie zuletzt erreichen, die Tore verriegelt werden?«

»Ich weiß es nicht, Catherine.«

»Und die Bewaffneten vor der Halle, wozu stehen sie da? Was ist in dem Haus, das nicht gestohlen werden soll?«

»Im Erdgeschoss befindet sich die Kanzlei. Der Herr Ritter hat sie unter besonderen Schutz gestellt, und daran ist nichts Außergewöhnliches. Sieh her!« Er hob die Brillenfassung in die Höhe. »Ich bin fertig. Morgen können wir nach Hause aufbrechen.«

Catherine strahlte. »Das ist wunderbar! Vielleicht schaffen wir es doch noch bis Ägidien. Erhalten wir meinen Brillenrahmen zurück?«

»Wie meinst du das?«

»Wenn du die Gläser in deinen guten Rahmen aus Buchsbaumholz eingesetzt hast, ist meiner für den Herrn unbrauchbar.«

»Ich habe diesen Rahmen nicht für ihn geschnitzt.«

»Für wen dann?«

»Bitte frage nicht danach. Es ist besser, du weißt nichts davon. Kannst du diesmal auf mich hören?«

Sie schluckte.

In der Nacht erwachte Catherine, weil vor dem Tor jemand um Einlass rief. Die Torflügel knarrten. Ein Pferd wieherte, und sie hörte gedämpfte Stimmen.

Sie richtete sich auf. Plötzlich Elias’ Hand auf ihrem Arm: »Nein, Catherine.«

»Ich gehe kurz nachschauen.«

»Bleib.«

Sie wollte sich freiwinden, wollte Fragen stellen. Seine Hand hielt sie fest wie eine eiserne Spange.

Doktor Hereford schmeckte den Hauch der erloschenen Talglichtflamme: ein würziges Stechen in Mund und Nase. Obwohl es nun finster war, schloss er die Augen, um besser lauschen zu können. Der alte Schuster schnaufte im Schlaf. Er hatte das Knallen der Pferdehufe auf dem Brückenpflaster nicht gehört, auch nicht ihr sanftes Getrapp den Weg zur Burg hinauf. Der Schuster hatte wenig zu befürchten. Sie jagten nicht ihn.

Doktor Hereford tastete nach dem Fuß der Lampe. Hatte er das Licht rechtzeitig ausgeblasen? Ein Haus im Dorf, das nach Mitternacht in die Hügel leuchtete, musste Verdacht erregen. Wenn sie ihn in die Klauen bekamen! Er wusste von Folter und Gefängnis. Fleisch unter der Glut von Eisenhaken, das zurückzucken wollte und doch gegen die sengende Hitze gepresst wurde; Hunger, Kälte; Dunkelheit, die einem verschwieg, ob es Tag oder Nacht war und ob Wochen oder Monate oder Jahre verstrichen, Dunkelheit, die einen daran hinderte, zu wachen, und daran hinderte, zu schlafen, und einen so einklemmte zwischen Tod und Leben. Um nichts in der Welt wollte er diese Qualen noch einmal erleiden.

Er legte die Rechte mit gespreizten Fingern auf den Buchdeckel der Glossa Ordinaria, die Linke ließ er auf die Postillae litteralis super totam Bibliam niedersinken. Tag für Tag halfen ihm die Bibelkommentare bei der Arbeit mit schwierigen Textstellen. Warum spendeten sie nun keinen Trost? Leblos waren die Bücher. Im Dunkeln waren sie groß wie Möbelstücke.

Er fuhr zusammen. Ein Pferdewiehern von der Burg.

Mit bebenden Fingerspitzen strich er sich über die Lippen. Seine Haut war zu Pergament geworden, hatte die Bücher in sich aufgesogen. »Sie jagen dich, Nicholas.« Sie jagten den Professor der Universität Oxford, Fachbereich Heilige Schrift, der in die Fußstapfen Wycliffes getreten war. Satan, der Lügenvater, peitschte sie auf, dass sie ihm nachhechelten. So dicht waren sie auf seinen Fersen, dass ihm ihr Geifer in den Nacken tropfte.

»O Gott, beschütze mich.« Er hatte John versichert, dass er die Arbeit fortsetzen würde, auch zum Preis seines eigenen Lebens. John Wycliffe hatte täglich mit dem Scheiterhaufen gerechnet. Auch er, Nicholas, würde lernen, die Angst zu missachten. In diesem Loch hatte er sich bis heute gut verborgen. Wenn sie wüssten, wo er steckte – längst hätten sie sich mit der geballten Kraft des Papstes und der Kirche und des Königs und der Fürsten und der Ritter auf ihn gestürzt, um ihn zu zermalmen. Er hob eine Leiche aus dem Grab, das missfiel ihnen, das machte ihnen angst, weil sie Schuld daran trugen, dass sie verfaulte. Er erweckte die Leiche der Heiligen Schrift zu neuem Leben. Sie würde fürchterlich Rache nehmen. »Ja«, sagte er, »Rache wird sie nehmen.«

3

Er hat von Schriften gesprochen, entsann sich Catherine, als sie die Stufen in das zweite Stockwerk des Herrenturms hinaufstiegen. Weil er wieder lesen kann. Es war nicht Undankbarkeit, es war Freude, die ihn mit der Brille fortgehen ließ ohne ein Wort. Nun würde Sir Thomas Latimer sie und Elias in seinem Gemach empfangen, sicher hatte sein Gewissen ihn gemahnt, dass er versäumt hatte, sich zu bedanken. Die Knie zitterten ihr, als Elias die Tür öffnete und sie dem Ritter gegenübertraten.

Sir Latimer trug einen zerschlissenen roten Waffenrock, auf dessen Brust ein gelbes Kreuz genäht war. Flicken von rotem Stoff zeugten davon, dass ihn der Rock auf Schlachtfelder begleitet hatte. »Guten Morgen«, sagte er. Er sprach es aus, als würde er sagen: Der König ist tot.

»Schlechte Nachrichten, Herr?«

»Nicht für Euch. Die Brille ist großartig.« Der Blick des Ritters irrte in die Ferne. Falten gruben sich zwischen den Augenbrauen in seine Stirn. Er sagte: »Manchmal bin ich des Kämpfens müde.«

»Die Franzosen?«, stieß Elias hervor. »Sind sie gelandet?«

»Ach, die Franzosen! Was bedeutet das schon: Zwei Länder kämpfen. Größere Mächte toben gegeneinander an.«

Elias nickte: »Ich verstehe.« Er warf einen kurzen Seitenblick auf Catherine.

Wovon redeten sie? Sie hatte Elias auf dem Hof versprochen, kein Wort zum Ritter zu sagen. Nun aber krochen Fragen in ihrem Mund herum, wanden sich um die Zunge und betasteten die Lippen.

Plötzlich der helle Blick des Ritters auf ihrem Gesicht. »Wie ist dein Name?«

»Catherine.«

»Zürne nicht, Catherine. Auch Anne, meine Frau, ist ahnungslos. Und in meinen schwachen Stunden wünschte ich, ich hätte diesen Frieden.« Er schloss die Augen. »Hast du einen Freund, einen Gefährten, Elias? Sprich!«

»Nein, Herr. Ich habe meine Frau.«

»Dann stelle dir vor, deine Frau fällt dir in den Rücken.« Er schwieg einen Augenblick. »Schmach. Missbrauchtes Vertrauen. Ein Dolch zwischen den Schulterblättern.«

»Einer Eurer Gefährten – «

»Er verdient es, gevierteilt und verbrannt zu werden.«

»Niemand verdient das«, sagte Catherine.

Der Ritter sah sie an, als hätte ein Tier gesprochen. »Du irrst. Dein zartes Geschlecht macht dich gütig, und das steht dir gut zu Gesicht. Aber die Wahrheit ist, dass selbst der gnädige Gott ein harter Richter ist. Der Verräter verdient eine harte Strafe.«

Ihre Lippen bebten. Die Worte waren nicht mehr aufzuhalten. »Nun, wenn Gott richtet – «

»Schweig!« Wie ein Peitschenhieb knallte das Wort. »Du verstehst nicht«, sagte Latimer, »wozu ein verwundetes Herz in der Lage ist.«

»Vergebt meiner haltlosen Frau.« Elias verneigte sich und griff dabei nach Catherines Arm. Grob zog er sie mit hinab.

Als sie sich aufrichteten, lösten sich die Falten im Gesicht des Ritters. Die Stirn glättete sich, der verkniffene Mund weichte auf. »Natürlich.« Er nickte und fuhr sich mit der Hand über die Augen. »Ich habe euch rufen lassen, um euch zu belohnen. Ihr sollt ein Pferd erhalten, einen kostbaren Zelter. Ich denke, damit seid ihr mehr als ausbezahlt.«

Elias wisperte: »Ihr seid sehr großzügig, Herr Ritter.«

»Wirst du ihn verkaufen oder ihn behalten?«

»Ich weiß es noch nicht, Herr.«

»Wenn du ihn verkaufst, fordere einen hohen Preis. Ich möchte meinen teuren Warin nicht unterschätzt sehen. Du weißt, was einen Zelter auszeichnet?«

Elias schüttelte zögerlich den Kopf.

»Zelter beherrschen den Passgang. Das Pferd bewahrt eine stolze Haltung und läuft mühelos, ohne den Reiter zu werfen. Das ist eine seltene Fähigkeit. Im Trab wird man durchgeschüttelt. Im Passgang nicht. Deshalb schätzen die Edlen einen Zelter, die, die ihn sich leisten können.«

»Ich verstehe.«

»Es ist dein Lohn und der deiner Frau Catherine. Warin ist nicht mehr der Jüngste, aber er wird euch noch einige gute Jahre bescheren. Ich wünsche eine gute Heimreise.«

Von den Türmen der Burg spähten Posten in die Hügel, als wollten sie die Abreise des Brillenmachers sichern. Elias führte den Zelter am Zügel. Über dem Sattel hingen die Werkzeugtaschen, auch der Linsenkasten war festgeschnürt und zwei Bündel mit Brot, Käse und gedörrtem Fisch. Die weißen Haare des Brillenmachers leuchteten im Sonnenschein. Er schwieg gnädig, und auch Catherine schwieg, als hätten sie vereinbart, dass er sie nicht schelten würde für ihren Widerspruch vor Sir Latimer und sie sich im Gegenzug aller Fragen enthielt, was die seltsamen Mächte anbelangte, von denen der Ritter gesprochen hatte.

Endlich brach der Brillenmacher das Schweigen: »Willst du dich nicht auf unser Königsross setzen?«

»Nein, setze du dich darauf. Wer weiß, ob es nicht durchgeht, weil es spürt, dass eine Unwürdige es reitet.«

Sie lachten, und das Lachen sprengte die Beklommenheit. Befreit setzen sie ihren Weg fort. Die Sonne wärmte ihre Rücken. Als die Schieferdächer Market Harboroughs in Sicht kamen, sagte Elias: »Du kannst froh sein, dass du einen klugen Mann geheiratet hast. Ein Dummkopf würde das Pferd hier verkaufen oder gar in Leicester. Wir aber statten dem Viehmarkt in Melton Mowbray einen Besuch ab. Nirgendwo lassen sich Tiere teurer verkaufen als dort. Und wir müssen dem Wunsch unseres guten Herrn Ritters doch Folge leisten oder etwa nicht?«

Catherine betrachtete ihren Mann. Diese Reise war ein Geschenk. Elias saß nicht über seinen Werktisch gebeugt und gab knappe Antworten, nein, er scherzte. Er sah aus, als hätte er aus einem Jungbrunnen getrunken. Das Haar war weiß geblieben, auch die Brauen, aber er hielt den Rücken aufrecht, und aus seinem Gesicht war alle Verbissenheit gewichen.

Jetzt spitzten sich die schmalen Lippen, und er pfiff ein Lied. »Das ist eine Melodie aus meinen Brabanter Jahren, höre!« Vergnügt warf er die Töne in die Luft. Der Zelter vertrieb einige Fliegen, indem er die Ohren schüttelte. Und plötzlich hielt Elias an, lehnte sich herüber und gab Catherine einen Kuss.

In Tur Langton, einer Ortschaft mit ausgedehnten Viehweiden, band er den Zelter vor einem Gasthaus an. Es war ein merkwürdiges Gemäuer: Das Strohdach drückte es zu Boden, dass es kaum die Fenster dagegen anzuheben vermochte. Dazu überwucherte noch Efeu die Wände, und Moos spross auf dem Dach, sodass das Haus wie ein schornsteingeschmückter Hügel die Straße säumte. »The Royal Horseshoe«, erklärte Elias. »Ist das nicht ein passender Name?«

»Man könnte meinen, hier dürfte nur einkehren, wer ein edles Pferd besitzt wie wir.«

»Dann hätte der Wirtshof einen Stall.«

»Hat er nicht?«

»Ich kenne das Gasthaus. Glaube mir, der Name trügt.«

Sie traten ein. Träge flackerten Flämmchen unter den niedrigen Deckenbalken, ein halbes Dutzend Ölfunzeln auf einem Wagenrad, das an Ketten herabhing. Der Wirt erhob sich; er hatte inmitten von Tur Langtons Säuferschar gesessen. »Ihr bleibt über Nacht?«

»So ist es.«

»Wunderbar! Ich empf– «

»Gebt Euch keine Mühe«, unterbrach ihn Elias. »Ihr könnt uns nicht in eines Eurer Zimmer locken. Ich bin schon einmal Beute Eurer Flöhe geworden, und das genügt mir.«

»Ich kann frisches Stroh aufschütten im Schankraum, wenn Ihr lieber hier schlafen wollt.«

»Tut das. Und bringt uns einen Krug Wein und zwei Becher.«

Catherine sah Elias erstaunt an. »Wein?«

»Er verdünnt ihn mit Wasser. Zwei Pence gebe ich ihm für den Krug, nicht mehr. Das Brunnenwasser ist hier nicht zu genießen.«

Der Wirt erschien mit dem Krug und zwei Bechern.

»Zwei Pence«, sagte Elias seelenruhig, »und einen Halfpenny für die Nachtlager. Und Euer Sohn bewacht unser Pferd.«

Der Widerspruch des Wirts ging in den gierigen Rufen der Säufer unter, die den Weinkrug erspähten. Elias scherte sich weder um das eine noch um das andere. Er zählte dem Wirt die Münzen in die Hand. Der Ärger des Wirts entlud sich auf die Säufer. Er drehte sich nach der Meute um und rief: »Ich habe schon gesagt, es reicht für heute! Geht nach Hause.«

»Da beziehe ich Prügel«, bekannte einer und erntete mitleidiges Schulterklopfen von seinen Kumpanen. Ein anderer sagte: »Ich zahle den dreifachen Preis für einen Becher Ale!«

Der Wirt schüttelte den Kopf.

»Kann ich anschreiben lassen?«

»Ist schon notiert.« Der Wirt griff diesem und jenem unter die Arme und zog sie hoch. An der Tür verabschiedete er die Torkelnden: »Wir sehen uns morgen.«

Bald war es still. Während Catherine und Elias noch den wässrigen Wein schlürften, schüttete der Wirt Stroh in eine Ecke des Raums. Sie erhoben sich.

»Darf ich?«, fragte der Wirt und wies auf die Öllampen auf dem Wagenrad.

»Natürlich.« Als wäre es sein Haus, trat Elias zur Tür und verriegelte sie.

Der Wirt kletterte auf einen Stuhl. Eine nach der anderen blies er die Lampen aus. Schließlich war es so finster, dass Catherine die Hand nicht mehr vor den Augen sah.

»Weckt uns bei Sonnenaufgang«, befahl Elias.

»Wie Ihr wünscht. Gute Nacht.«

Elias umfasste ihre Hüfte. Er rieb seine Nase an ihrer, küsste sie. Auf das Stroh zog er Catherine hinunter. Sie spürte seine Fingerspitzen auf ihrem Gesicht, an ihrem Nacken, am Hals. Die Dunkelheit verstärkte die Berührungen, machte sie gefährlich und zauberhaft zugleich.

Gleichmütig nahm es der Zelter hin, dass ihm der Hafersack vom Kopf geschnallt wurde. Rotes Morgenlicht sickerte über die Straße, und Warin schritt darauf den Hügeln entgegen. Zur Mittagszeit sahen sie den Kirchturm von Tilton on the Hill. Staubwolken schwebten über den Steinbrüchen. In der Ferne klickten Spitzhackenschläge.

Sie nächtigten in Twyford bei einem Schafhirten. Rings um das Dorf sponnen Leuchtkäfer ein Funkennetz zwischen Wasserlöcher und hüfthohe Grasbüsche. Als Elias und Catherine im Nebel des frühen Tages aufbrachen, lag ein Schaf in der Mitte der Weide wie ein Herrscher, die anderen standen darum herum als Gefolge.

Der Weg verbreiterte sich, nachdem sie Thorpe Satchville passiert hatten. Bei Great Dalby überholten sie einige Viehhirten, die eine Herde Rinder durch die Hügel trieben. Die ersten Gehöfte säumten die Straße. Elias erklärte, Melton Mowbray sei wie eine Blüte aufgebaut. Das Zentrum sei der Markt, die Blütenblätter zahlreiche Höfe, die den Ort umgäben.

Auf einer Erhebung außerhalb der Stadt plusterte sich ein Herrenhaus zur Burg auf. Die Fenster im unteren Stockwerk waren nichts als schmale Schlitze. Im zweiten Stock wuchsen sie zu schlanken Bögen an. Das dritte Stockwerk schließlich lehnte sich auf Holzbalken über die Mauer und zeigte zwischen Schieferdach und Fachwerk bequeme, breite Fensterlaibungen. Auf dem Dach des Hauses wehte der silberne Löwe.

Catherine stutzte. »Das Wappen kenne ich doch! Ist es nicht auch auf den Fahnen zu sehen, die über Nottingham Castle wehen?«

»Richtig. Sag mir, warum.«

Es ärgerte sie, dass er das Pferd anhielt und wartete, als wolle er eine Lehrstunde einlegen. »So wichtig war es mir nicht.«

»Es ist wichtig. Was verbindet Melton Mowbray mit Nottingham?«

»Ach, Elias! Gehen wir weiter. Ich bin müde. Wollten wir nicht heute noch den Zelter verkaufen?«

»Melton Mowbray. Fällt dir etwas auf? Der Name Mowbray vielleicht?«

»Thomas Mowbray ist der Earl von Nottingham.«

»So ist es! Er stammt von hier.«

Der Zelter riss sich aus Elias’ Hand und rupfte Gras am Wegrand. Ungeduldig griff Catherine nach dem Zügel und zog den Wallach weiter.

Elias seufzte. »Du willst es nicht hören? Für diese hohen Herren arbeite ich. Wir leben von ihrem Geld. Sie sollten dir nicht gleichgültig sein.«

Am Tor stauten sich Schafherden. Ein Büttel stritt mit ihren Besitzern um den zu entrichtenden Marktzoll. Catherine wusste bald, dass sie die Stadt nicht mochte. Krähen hockten auf dunklen Lehmziegeldächern und beäugten gierig die Straße nach Abfällen. Die Gassen waren erfüllt von Tiergeschrei und dem Zetern der Menschen. Der Duft von gedünstetem Gedärm vermischte sich mit Kotgestank. Über den Eye führten morsche Brücken, es war ein schlammiger Fluss, der sich durch die Stadt wand, sich teilte, Bögen schlug. Mühlen schaufelten träge sein Wasser. »Wir bleiben nicht lange, ja?«

»Heute verkaufen wir den Zelter, und morgen bei Sonnenaufgang reisen wir weiter.«

So verfallen die Häuser in den Gassen auch waren: Den Marktplatz säumten prunkvolle Bauwerke. Im Schatten überdachter Vorhallen kauften Wollhändler die Vliese der Schafhirten auf. Menschenmassen wogten auf dem Markt hin und her. Die Stände schwammen darin wie Treibholz.

»Wo sind die Viehhürden?«

Elias lachte. »Irgendwo dazwischen.«

»Verkaufen sie alles durcheinander? Kräuter, Korn, Holz, Vieh?«

»Melton Mowbray ist nicht Nottingham, Catherine.«

Tatsächlich wurde Butter neben Schafen, Getreide neben Heilkräutern, Holz neben Kühen angepriesen. Schuhmacher verkauften Stiefel für den Winter, ein Gewandschneider hielt ein Kleid in die Höhe und strich lockend darüber. Korbflechter, Messerschmiede und Viehhändler riefen durcheinander. Catherine wäre beinahe weitergegangen, als Elias stehen blieb, um mit einem Pferdehändler über den Zelter zu verhandeln. Im Gedränge hatte sie es nicht bemerkt. Der Händler besah sich Warins Hufe und sein Gebiss. Catherine hörte Elias den Namen »Latimer« sagen. Kurz darauf gaben sich die Männer die Hände und zogen sich hinter einen Tisch zurück, wo der Händler Elias Münzen auszählte.

»Ist es gut gelaufen?«, fragte Catherine ihn, als er an den Sattel herantrat und die Stricke löste, die den Linsenkasten hielten.

Elias raunte: »Zweihundertdreißig Schillinge! Wir sind reich.« Nach und nach lud er Catherine die Werkzeugtaschen und die Proviantbeutel vor die Füße. Dann, nachdem er dem Zelter zum Abschied den Hals geklopft hatte, sah er sie an und zögerte. »Meine gute Catherine, was hast du von all dem? Warte kurz, lass mich dir eine Überraschung kaufen.« Damit verschwand er in der Menschenmenge.

Catherine berührte den gläsernen Ring an ihrem Ringfinger. Es würde das zweite Geschenk sein, das er ihr machte, seit sie verheiratet waren. Mochte die Stadt hässlich sein, es war doch eine Reise gemeinsam mit Elias, an die sie gern zurückdenken würde. Wie er sie in Tur Langton gestreichelt, sie geküsst hatte, und wie er mit ihr gescherzt hatte nach dem Aufbruch aus Braybrooke, als die Düsternis dieses Ortes von ihnen abfiel wie eine trockene Kruste. Er würde es bestreiten, aber es tat ihm offenbar gut, dass er einmal einige Tage nicht in der Werkstatt saß.

Ihr Blick fiel auf einen weiß bemalten Schwan, der rittlings auf einer der Vorhallen saß. Was hatte Wolle mit einem Schwan zu tun? Wollte der Händler ausdrücken, dass seine Ware in ihrer Reinheit einem Vogelgefieder glich?

Gegenüber ragte der Kirchturm in den Himmel. Er warf einen mächtigen Schlagschatten auf das Markttreiben, einen Streifen der Nacht, in den die Menschen auf der einen Seite eintauchten und von dem sie sich auf der anderen Seite wieder befreiten. Wie passte all das Volk in die Kirche? Zugegeben, sie war von stattlicher Größe, aber dennoch füllten den Platz so viele, dass es dreier solcher Kirchen bedurft hätte, ihnen allen die Messe zu lesen.

Was würde Elias ihr kaufen? Sie nahm sich vor, sich über alles zu freuen, nicht enttäuscht zu sein, wenn es nur ein wenig Honiggebäck war. Es war ein Zeichen seiner Liebe. Sie waren Gefährten, sie brauchten einander, und beide wussten sie das.

Doch warum kam er nicht zurück? Selbst wenn er zum anderen Ende des Marktplatzes gelaufen war, eine Weile verhandelt und sich dann zurück durch die Menschenmasse gekämpft hatte, musste er längst wieder da sein. Sorge beschlich sie. Kindisch!, sagte sie sich. Er würde jeden Augenblick mit einem jungenhaften Grinsen auf sie zugehen und ihr etwas entgegenstrecken, das sie erfreuen sollte.

Der Schatten des Kirchturms wanderte.

Ein junger Bursche kam und führte Warin fort.

Täuschte sie sich oder ließ das Zetern der Händler nach? War es dunkler geworden? Lichtete sich das Gedränge? Der Kirchturmschatten berührte die Häuser am Rand des Marktplatzes.

Elias musste etwas zugestoßen sein. Er hätte sie nicht so lange warten lassen. Vielleicht hatte er jemanden getroffen, dem die Brille zerbrochen war, und er handelte mit ihm die Kosten der Reparatur aus? Aber das dauerte nicht Stunden.

Sie lud sich die Werkzeugtaschen und den Linsenkasten auf. Mit letzter Kraft hob sie noch die Proviantbeutel an und wankte so von Stand zu Stand. Endlich fand sie einen Silberschmied. »Verzeiht«, sprach sie ihn an, »hat ein Mann mit weißem Haar bei dir etwas gekauft in den letzten Stunden?«

»Bedaure, nein.«

»Er hat schmale Lippen und ein kluges Gesicht. Er spricht mit dem Akzent der Londoner, du weißt schon. Bist du sicher, dass du ihn nicht gesehen hast?«

Der Feinschmied schüttelte den Kopf. »Er war nicht hier.«

Über den Dächern glühte der Himmel. Die Händler bauten ihre Stände ab. Eselkarren fuhren heran und die Händler luden unverkaufte Waren und Tische ein.

Eine raue Hand griff nach Catherines Herz. Sie ließ die Proviantbeutel liegen. Fragte einen nach dem anderen. Niemand konnte sich erinnern, Elias gesehen zu haben.

Der Himmel färbte sich dunkelblau. Wind kam auf. Catherine erschauderte. Das Abendläuten setzte ein: Glockentöne bogen sich und dröhnten über den Platz. Es war ein schrilles Pfeifen dabei und ein dumpfes Donnern. Wieder und wieder schlug die Glocke, und plötzlich verstand Catherine, dass ihr Leben im Begriff war, in sich zusammenzustürzen.