15,99 €

Mehr erfahren.

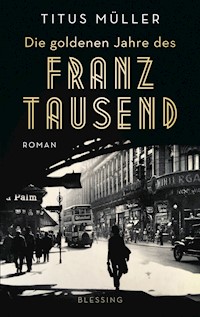

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die wahre Geschichte des Franz Tausend weitet sich in diesem Roman zu einem Panorama Deutschlands in den 1920er und 1930er Jahren.

Schneidig, selbstbewusst, charmant – so erobert der aus armen Verhältnissen stammende Franz Tausend 1924 die Welt. Er behauptet, auf geheimnisvolle Art und Weise Gold in großen Mengen herstellen zu können. Ultrarechte Patrioten und namhafte Industrielle wittern die Chance, mit diesem Gold die angestrebte heimliche Wiederaufrüstung finanzieren zu können, und strecken Tausend Geld vor. Als einige Anleger unruhig werden, ob es jemals Gold regnen wird, sorgen einflussreiche Politiker dafür, dass die Polizei einschreitet. Sie soll Franz Tausend aber nicht auf die Finger sehen, sondern ihn im Gegenteil vor den Anschuldigungen einer sich um ihr Geld geprellt sehenden Frau schützen.

Kommissar Heinrich Ahrndt, der diesen Auftrag erhält, ist zu gewissenhaft, um dieses Spiel dauerhaft mitzuspielen. Er wird nach Berlin strafversetzt, wo er den Pazifisten Carl Ossietzky beschatten soll ... Franz Tausend hingegen versucht sein Glück auf neue Weise, doch seine Wege und die des Kommissars kreuzen sich noch einmal: vor Gericht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 489

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Zum Buch

Kommissar Heinrich Ahrndt soll den Alchemisten Franz Tausend vor Verleumdern schützen. Er wird Zeuge, wie Tausend bei seinem Versuch im Labor auf dem Steinberg in Gilching Industrielle davon überzeugt, dass er kurz davor stehe, aus einfachen Metallen fabrikmäßig Gold herzustellen. General Ludendorff und Unternehmer wie Mannesmann schmieden begeistert Pläne, mit diesem Gold heimlich eine Aufrüstung zu finanzieren, die der Versailler Vertrag Deutschland eigentlich verbot. Sie strecken Franz Tausend so große Geldsummen vor, dass er zwei prunkvolle Schlösser erwerben kann.

Aber auch ärmere Leute kaufen Anteilscheine, in der Hoffnung, später von einer großen Goldproduktion zu profitieren. Eine dieser Personen, Elisabeth Loibl aus Sendling, setzt sich zur Wehr. Sie bedrängt Franz Tausend, sucht ihn in seiner Villa in der Romanstraße auf. Herta, Tausends Frau, die früher eine einfache Kellnerin war und sich von dem Reichtum ihres Mannes nicht vollständig blenden lässt, ist von ihr beeindruckt.

Zum Autor

Titus Müller, geboren 1977, studierte Literatur, Mittelalterliche Geschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Mit 21 Jahren gründete er die Literaturzeitschrift Federwelt, ein Jahr später veröffentlichte er seinen ersten historischen Roman, Der Kalligraph des Bischofs. Titus Müller ist Mitglied des PEN-Club und wurde u.a. mit dem C. S.-Lewis-Preis und dem Sir-Walter-Scott-Preis ausgezeichnet. Für den Roman Nachtauge (Blessing, 2013) wurde Titus Müller 2014 im Rahmen einer Histo-Couch-Umfrage zum Histo-König des Jahres gewählt. Zuletzt erschienen seine Romane Berlin Feuerland und Der Tag X.

TITUS MÜLLER

Die goldenen Jahre des

FRANZ

TAUSEND

ROMAN

BLESSING

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© Titus Müller und Karl Blessing Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Herstellung: Ursula Maenner

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-22257-4V004

www.blessing-verlag.de

I

MÜNCHEN, STETTIN

1

Thomas Mann legt sich auf das Sofa und zieht die Wolldecke über sich, bis ihm heiß wird. Er hält prüfend die Hand an seine Stirn und fühlt dem aufsteigenden Fieber nach. Kratzt es nicht schon im Hals?

Aber das wird diesen Wilhelm Schäfer nicht vertreiben, mit dem Katia nebenan spricht.

Ärgerlich steht er auf und faltet wie in einer Zwangshandlung die Wolldecke ordentlich zusammen. Er legt sie aufs Sofa zurück und tritt an das Buchregal heran, mit dem Gefühl, kein Erwachsener zu sein, der nächstes Jahr fünfzig wird, sondern ein Schuljunge, der die Hausaufgaben aufgeschoben hat, die über die Sommerferien zu erledigen waren. Nicht etwa, weil er das Lesen nicht liebt, sondern weil er es zu sehr liebt und deshalb seine Zeit mit der Lektüre anderer Bücher verbracht hat.

Der Novitätenregen ist eine Heimsuchung. Das Schichtwerk lagernder Volumina steigt am Buchregal empor, verdeckt und verbaut die Bücher darin, und der Zugriff auf Romane, die er wirklich lesen will, wird ihm durch die Neuerscheinungen verwehrt. Franz Kafka ist gerade gestorben, von ihm würde er gern etwas lesen. Oder endlich den neuen Roman von Knut Hamsun.

Ausgerechnet heute muss dieser Wilhelm Schäfer auftauchen, unangemeldet, und will von ihm seine persönliche Auswahl der Gewinner wissen. Die Kölnische Zeitung und ihr albernes Preisausschreiben haben ihn schon seit Monaten bedroht. Er nimmt einzelne Pakete hoch und versucht, sich wenigstens noch die Namen der Autoren und die Arbeitstitel der Romane einzuprägen.

Katia tritt herein. Sie sieht ihn vor den Manuskripten knien und lächelt herablassend.

»Geh«, sagt er unwirsch, »halte ihn hin, rede mit ihm.«

Sie entfernt sich mit erhobenem Haupt. Obwohl er es durch die Wände nicht hören kann, hat er im Ohr, wie sie freundlich sagt: Er wird gleich hier sein. Und wie Schäfer sich bedankt und unverfroren fragt, wie ihr Urlaub gewesen sei. Urlaub!, nachdem er ihnen fünfunddreißig Romanmanuskripte übersandt hat, unsortiert, bitte zu lesen bis Ende des Sommers.

Im Salon wird Katia von Hiddensee erzählen, wo die Hauptmanns direkt unter ihnen wohnten: Wilhelm Schäfer wird staunen, der Gerhart Hauptmann?, wird er fragen, und Katia wird darüber hinweglachen und erklären, es seien bereits ihre zweiten Ferien mit Hauptmanns gewesen, sie hätten wunderbare Lesungen im privaten Kreis abgehalten, und Hiddensee, dort sei alles unverschämt teuer, aber die Ostsee sei dafür besonders schön.

Dabei wird sie nicht erwähnen, welche Demütigung die Spaziergänge mit den Hauptmanns bedeuten, wenn jeder den weißhaarigen Dichter grüßt, während man ihn, Thomas Mann, übersieht, obwohl er doch aufholt, was den literarischen Ruhm betrifft.

Wie er bewundernd aufblickt zu Hauptmann und gleichzeitig größte Lust hat, den Rivalen auszustechen. Hauptmann, der Berühmte, der Nachfolger Goethes. Er erschafft Figuren für das Theater, scheinbar mühelos, er dichtet nicht, er erschafft, jedes Jahr ein Stück, und alle sind sie erfolgreich. Woraus schöpft er diese üppige Fruchtbarkeit? Das Volk liebt ihn, es nennt ihn »den heimlichen Kaiser« und veranstaltet Festspiele zu seinen Ehren.

Er hält inne, zwei Manuskripte auf dem Schoß, und starrt entsetzt ins Leere.

Was, wenn Hauptmann den Zauberberg liest und sich in der Figur des Peeperkorn wiedererkennt? Natürlich wird er das. Wie hat er glauben können, dass das unbemerkt bleibt? Es wird zum Zerwürfnis kommen zwischen ihnen. Hauptmann wird an den Verleger schreiben, er wird Samuel Fischer sein Leid klagen, der doch auch sein Verleger ist, für wen wird der sich entscheiden, wenn er wählen muss? Natürlich für das literarische Schwergewicht Hauptmann, für den Literaturnobelpreisträger, die unangefochtene Nummer eins im Fischer Verlag. Hauptmann wird klagen: Einem Holländer, einem Säufer, einem Giftmischer, Selbstmörder, einer intellektuellen Ruine, vom Luderleben zerstört, behaftet mit Goldsäcken und Quartanfieber, zieht Thomas Mann meine Kleider an! Er hat ihm zu viele Ähnlichkeiten mit Hauptmann übergestreift. Mynheer Peeperkorn lässt Sätze unvollendet, wie es Hauptmanns Unart ist. Er sagt ständig »erledigt« und »absolut«. Er ist sechzig Jahre alt wie Hauptmann. Und er trägt ebenfalls Wollhemden, Gehrock und eine Weste, die bis zum Hals geschlossen ist. Auf Hiddensee im Urlaub haben sich Hauptmanns Fingernägel beinahe zu Teufelskrallen entwickelt, wie die Peeperkorns. Das ist alles wahr, er hat ihn genau beobachtet in Bozen und auf Hiddensee und viele seiner Eigenarten in die Figur des Peeperkorn einfließen lassen. Jetzt wird ihm das auf die Füße fallen.

Alles konnte er brauchen: Hauptmanns Statur, seine Gebärden, seine Weinseligkeit, wenn er ihn, Thomas, zum Trinken zu verführen versuchte, seine Vitalität, das Dionysische. Und er brauchte für den Schlussteil des Romans so verzweifelt eine neue Figur, er hing fest, schon viel zu lange, und war unruhig und besorgt, und dann erlebte er aus fast schon überwirklicher Nähe diese Wucht, diese theatralische Präsenz von Hauptmann. Wie hätte er nicht zugreifen sollen?

Vielleicht war es doch insgeheim eine Art Vergeltung. Gerhart Hauptmann störte ihn, mit seinem Erfolg, seinem Format, seiner beschämenden Produktivität.

Wie sie letztes Jahr durch die Bozener Weinhäuser zogen und er Thomas auslachte, weil der nicht so viel Wein vertrug. Erleichtert war der Theaterdichter gewesen, wenn er Zigarre rauchte, »er roocht!«, sagte er in behaglichem Schlesisch und freute sich, dass es wenigstens ein Laster gab, dem Thomas erlag. Und dann kamen die Autogrammjäger und umlagerten ihn mit Alben und Papierblättern, ohne ihn, Thomas, im Geringsten zu beachten. Aber das duldete der Theaterdichter nicht, er sagte mit erhobenem Finger: »Meine Herrschaften, Sie scheinen gar nicht zu wissen, wer hier auch noch … Kurzum, Sie sind in Gefahr, sich eine Gelegenheit …« Und er gab nicht nach, bis sie auch Thomas ihre Notizbücher und Papierfetzen vorlegten. Vom Alkohol milde gestimmt, strahlte Hauptmann diese Güte aus, um im nächsten Augenblick der Kellnerin lüsterne Blicke zuzuwerfen und in ihrem Beisein zu klagen, dass sie ihn nicht wahrhaft liebe. Er war ein Weingott, Bacchus war er, und sah in jeder Frau eine Helene. Diese Figur hatte er einfach in seinen Roman aufnehmen müssen.

Auf Hiddensee zeigte sich der Alte, der jeden Morgen vor dem Frühstück zum Baden an den Strand ging, ihm gegenüber fürsorglich. Wie er ihn eines Morgens dort traf – Hauptmann im Bademantel, das weiße Haar von Wind und Salzwasser strähnig und verklebt – und ihn fragte: »Wie ist heut das Wasser?«, hatte Hauptmann geantwortet: »Recht hübsch. Nur etwas zu warm.« Er freute sich, war es doch morgens sonst sehr kalt auf Hiddensee. Aber noch bevor er mit forschem Schritt die Wogen erreicht hatte, war ihm Hauptmann nachgeeilt und hatte seinen Scherz richtiggestellt, voller Sorge hatte er gesagt, es sei besonders kalt heute. Er fürchtete wohl einen Schock, wenn er, Thomas, im Glauben ins Wasser gegangen wäre, es sei warm.

Wie hat er ihm das antun können, ihn im Zauberberg zu demütigen? Jetzt ist es zu spät für Reue. Fünftausend Vorbestellungen gab es, Samuel Fischer hat gleich zwanzigtausend Exemplare gedruckt, sie sind ins ganze Land verschickt und können nicht zurückgeholt werden.

Aber Hiddensee war auch eine Demütigung. Das Hotel war Hauptmanns Hotel, er, Thomas, hat sich mit der Familie unten im Speisesaal mit den mäßigen Speisen begnügen müssen, während man dem König der Bühnenwelt kulinarische Genüsse aufs Zimmer brachte. Hauptmann regierte hier, seit Jahren kam er in dieses Hotel, und die Manns hatte er als seine bewundernden Untertanen hinzugeladen.

Dass Hauptmann stammelt wie Peeperkorn, ist ihm ein Trost. Immerhin spricht er, Thomas, flüssig und frei, und er besitzt intellektuelle Schärfe, während Hauptmann nur in seinen Stücken genial ist, Vorträge zu halten und Essays zu schreiben liegt ihm weit weniger. Ach, aber ist das nicht auch ein Grund zur Bewunderung? Hauptmann redet nicht, er erschafft!

Wenn er selbst jemals an den Nobelpreis auch nur denken will, dann braucht er die Fürsprache von Gerhart Hauptmann, der diese Auszeichnung schon 1912 erhalten hat.

Er wird ihm einen Brief schreiben. »Lieber, großer, verehrter Gerhart Hauptmann«, wird er beginnen, »lassen Sie mich Ihnen endlich schreiben! Ich habe längst gewünscht, es zu tun, habe es aber nicht gewagt. Ich habe ja ein schlechtes Gewissen und weiß, dass ich gesündigt habe.«

Die Worte reihen sich in seiner Vorstellung aneinander, so wie sie es immer tun, bei Tag und bei Nacht, sie fordern, notiert zu werden. »Ich darf sagen: Ich habe gesündigt, wie Kinder sündigen. Denn glauben Sie mir, (ich glaube, Sie glauben es): Ich habe vom Künstlerkinde viel mehr in mir, als diejenigen ahnen, die von meinem ›Intellektualismus‹ schwatzen; und da Sie auch ein Künstlerkind sind, ein erhabenes, verständnisvolles und nachsichtiges Kind der Kunst, so hoffe ich, mir mit diesen Zeilen, mögen sie auch noch so unzulänglich ausfallen, Ihre Verzeihung ganz zu erringen, die ich – lassen Sie mich das glauben – halb schon immer besaß. Ich habe mich an Ihnen versündigt. Ich war in Not, wurde in Versuchung geführt und gab ihr nach. Die Not war künstlerisch: Ich trachtete nach einer Figur, die notwendig und kompositionell längst vorgesehen war, die ich aber nicht sah, nicht hörte, nicht besaß. Unruhig, besorgt und ratlos auf der Suche …« Ja, so wird er es zu Papier bringen.

Im Nebenzimmer ist Katia bestimmt schon bei der Weiterreise nach Bansin angelangt, also muss er sich sputen. Es fällt ihm schwer, sich Titel und Autoren einzuprägen, die er doch bald wieder vergessen will. Sein Verstand weigert sich, sie aufzunehmen.

Die Enttäuschung, als sie nach Bansin auf Usedom kamen, und es wehten dort Hakenkreuzfahnen, und in der »völkischen Tanzdiele« wurden Hakenkreuzzigaretten angeboten, und in den Restaurants waren Gedichte angeschlagen, die von Judenhetze überquollen.

Nein, Katia wird vermeiden, von ihrer Verstimmung in Bansin zu erzählen. Das würde Wilhelm Schäfer nur kränken.

Er muss sich dem ungebetenen Besucher stellen und ihm freiheraus gestehen, dass er, obwohl er in der Jury des Wettbewerbs sitzt, keinen einzigen der Romane gelesen hat. Ich habe straff gearbeitet, könnte er als Erklärung vorbringen, auch im Urlaub. Während die anderen sich vergnügt haben, saß ich den Vormittag über im Bademantel auf der Veranda und habe am Zauberberg geschrieben, an meinem eigenen Roman, statt die Werke der anderen zu lesen, und dafür muss ich mich nicht entschuldigen. Wie viele Vorworte, Würdigungen und Kommentare soll ich denn noch verfassen? Wie vielen Kollegen vorwärtshelfen? Ich bin Schriftsteller. Nicht Geburtshelfer.

Er prüft den Sitz des Hemdes, richtet es noch etwas aus, atmet tief durch und geht durch die Diele zum Salon. Da ist er, Schäfer, der Eindringling, der Zeitvernichter. Höflich erhebt er sich und schüttelt ihm die Hand, ein Autor von Anekdoten und völkisch umnebelten Kurzgeschichten, immerhin befreundet mit Hermann Hesse und Richard Dehmel, überhaupt mit vielfältigen Verbindungen gesegnet, vor allem im Rheinland. Schäfer fragt, wie ihm die eingereichten Manuskripte gefallen haben.

Er verschluckt sich. Er stammelt: »Gut, gut.«

Sie setzen sich. Schäfer ist nicht mal zehn Jahre älter als er, er hat eine hohe Stirn, dunkles, stoppelkurz geschnittenes Haar und trägt Kinnbart und einen gezwirbelten Schnurrbart. Sein Gesicht strahlt männliche Entschlusskraft aus, aber er ächzt, als er wieder Platz nimmt, und zwinkert sofort mit den fröhlichen Rheinländeraugen, als sei das Ächzen ein Ausdruck von Vergnügen gewesen. Ohne Umschweife ist er bei den Manuskripten, er kommentiert sie, wägt ihre Vorzüge und Schwächen gegeneinander ab und wendet sich fragend an ihn, Thomas.

Warum hat er gelogen? Jetzt muss er sich durchlavieren. »Ja, besinnlich und anregend, durchaus«, sagt er.

Das nächste Manuskript nennt er: »Ein kluges Werk, keine Frage.«

Und dieses?

»Gewichtig.«

Und jenes?

Er vergegenwärtigt sich noch mal den Titel und sagt: »Gelehrt.«

Und was halten Sie von …?

»Gescheit. Gewandt und umgetrieben.« Mit diesen floskelhaften Urteilen muss er weitermachen, bis der Eindringling geht, irgendwie muss er die Fassade aufrechterhalten, warum hilft ihm Katia nicht, sie hat sich doch an den Abenden stundenlang durch die Manuskripte hindurchgelesen, warum lässt sie ihn jetzt im Stich?

»Aber dieses«, sagt Schäfer, »das muss Sie bewegt haben.«

»Ja, ja, es ist zugleich zart und barsch.«

Schäfer schaut ihn bekümmert an: »Barsch?«

Er spürt, wie ihm der Schweiß aus den Achselhöhlen tritt. »Sie wissen schon. Mutig wirft es die Frage nach dem neuen Menschen auf.«

Schäfers Augen leuchten, und er hebt zu einem Vortrag über die deutsche Volksseele und ihre Vorzüge gegenüber allen anderen Nationalitäten an.

Es gibt diesen Moment, an dem man nach einer Lüge nicht mehr in die Spuren der Wahrhaftigkeit zurückwechseln kann. Wenn er jetzt bekennt, dass er keinen der Romane gelesen hat, wie stünde er dann da, nach dem Schauspiel, das er geboten hat in der letzten halben Stunde? Wie ein Aufschneider, ein Betrüger, einer, der sich mit Falschgeld durch den Literaturbetrieb mogelt.

Es würde sich in der Branche herumsprechen, die Neider würden sagen, es sei typisch für ihn, der Gernegroß Thomas Mann sitze natürlich in der Jury, weil es Renommee bringe, aber die Texte zu lesen, für diese Kärrnerarbeit sei er sich zu fein.

Jedes Mal, wenn er einen Kommentar über einen der ungelesenen Romane beisteuert, zieht Katia spöttisch die Augenbraue hoch. Endlich greift sie ein und beteiligt sich hilfreich am Gespräch, aber er weiß es, sie wird ihn die Inanspruchnahme ihres Fleißes noch büßen lassen.

Wäre sie doch an seiner statt in die Jury gegangen! Was für eine niederdrückende Situation. Dabei sitzt ihm der Misserfolg der Lesereise noch im Genick. Bis vor wenigen Tagen war er unterwegs, eine Vortragsreise durch fünf Städte: Stuttgart, Freiburg im Breisgau, Dresden, Hannover und Berlin, tausend Mark hat er je Auftritt erhalten und sich dessen geschämt, weil die Säle halb leer waren. Die Veranstalter, die seinem Namen eine höhere Zugkraft zugetraut haben, waren ebenfalls peinlich berührt, vermutlich, weil sie meinten, er werfe ihnen mangelnden Einsatz bei der Werbung vor, was ihm fernlag. Der Tittmann’schen Buchhandlung in Dresden hat er 200 Mark erlassen, um ihren Schaden zu mildern. Und jetzt bangt er um den Zauberberg, auch wenn es schon ein paar gute Kritiken gab. Gerhart Hauptmann wird toben.

Dass er kürzlich erst den Bau einer Garage in Auftrag gegeben hat und sich ein sechssitziges Fiat-Kabriolett anschafft – sogar über eine feudale Horch-Limousine hat er nachgedacht oder über einen offenen Buick, aber vorerst sind sie beim Fiat geblieben –, es erscheint ihm plötzlich wie eine irrsinnige Idee.

»Schön und gut«, sagt Schäfer, »aber welchem der Romane würden Sie den Preis zuerkennen? Zehntausend Mark sind kein Pappenstiel. Welchen Autor sollen wir beglücken?«

Knut Hamsun, den er verehrt, hat kürzlich viel Lob übriggehabt für den ersten Roman von Hans Leip. Ein neues Manuskript von Leip war im Stapel dabei gewesen. »Dem Leip«, sagt er.

Er habe es sich die ganze Zeit gedacht, sagt Schäfer, der Leip mit seinem Seeräuberroman sei gesetzt und werde gewinnen.

Als Schäfer sich schon ankleidet und sie ihn verabschieden, sagt Katia wie beiläufig in die Runde: »Es könnte doch auch mal einen Roman über einen Hochstapler geben … Wäre das nicht ein Thema für dich, Tommy?«

Die Zunge wird ihm dick und pelzig. Aber Schäfer versteht die Anspielung nicht, er lacht verwirrt und reicht ihnen zur Verabschiedung die Hand.

2

Ich nahm den Zug Richtung Herrsching. Eine grün lackierte, nagelneue Elektrolokomotive EP2 zog mich und die anderen Fahrgäste ins Land hinaus, ohne Ruß, ohne Kolbenstampfen. Die Strecke war im Vorjahr elektrifiziert worden. Als Kriminalpolizist hat man nicht oft das Vergnügen, während der Dienstzeit an einem geöffneten Waggonfenster zu sitzen und in die Frühlingswiesen hinauszusehen. Ich genoss jede Minute, trotz der unentwegt schnatternden Münchner Familie im Abteil, die einen Ausflug zum Wörthsee oder Ammersee machte. Als ich in Argelsried aus dem Waggon stieg, es war drei Uhr nachmittags, wurde ich sofort auf eine Gruppe fein gekleideter Herren aufmerksam, die sich am Bahnsteig versammelt hatte. Ich trat hinzu. Die Herren musterten mich eisig. Erst als ich mich vorstellte und den Namen von Kriminaloberinspektor Hermann Mauck, meinem Vorgesetzten, fallen ließ, wurden die Herren freundlicher.

»Der General wird gleich da sein«, sagte einer von ihnen. Kurz darauf fuhr ein Automobil vor, und ein Mann von etwa sechzig Jahren, stämmig, mit einem weißen Schnurrbart und misstrauisch blickenden Augen, trat heraus: General Erich Ludendorff. Er grüßte die Anwesenden steif, würdigte mich keines Blickes und führte uns vom Bahnhof aus dem Ort hinaus zum Fuß des Gilchinger Steinbergs. Dort gab er einem Mann, dem betont strengen Gesichtsausdruck nach ein Rechtsanwalt, ein Zeichen, woraufhin dieser den Messingverschluss seiner Tasche öffnete und eine Mappe herauszog.

Der General a.D. sah jeden Einzelnen an, als ginge es um Leben und Tod. »Wir werden in Kürze ein kleines Anwesen betreten. Sie haben jetzt die letzte Gelegenheit, umzukehren. Wenn Sie mir auf dieses Anwesen folgen wollen, muss ich Sie auffordern, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen.«

Als Weltkriegsgeneral hatte Ludendorff Übung darin, die besondere Bedeutung eines schicksalsschweren Momentes so herauszustreichen, dass alle vor Ehrfurcht erstarrten.

Die Herren unterschrieben, mit Ausnahme eines rotblonden, bärtigen Mannes, der nahe beim General stand und mit der Sache bereits vertraut schien. Auch mir hielt der Rechtsanwalt Mappe und Füllfederhalter hin. Es war mir peinlich, dass ich als Einziger so argwöhnisch war, das Dokument zumindest flüchtig zu studieren. Es drohte jedem einen Landesverratsprozess und hohe Geld- und Zuchthausstrafen an, der es wagen sollte, von dem, was man hier zu sehen bekam, mündlich oder schriftlich Mitteilung an Nichtanwesende zu machen.

Der Rechtsanwalt verstaute die Unterschriften in seiner Tasche. Er kam mir eigentümlich bekannt vor, und plötzlich fiel mir ein, warum: Der Standesbeamte bei meiner Eheschließung hatte ein ähnlich mürrisches Gesicht gemacht, eine Mischung aus Vorwurf und herablassender Arroganz, die mich schon damals verunsicherte. Tatsächlich war meine Ehe nach wenigen Jahren gescheitert.

Auf einem mit Unkraut bewachsenen Weg schritten wir den Steinberg hinauf. Die Aufgeregtheit war bei allen spürbar, manche unterdrückten es besser, andere schlechter, selbst Ludendorffs Augen glänzten. Nur der Herr mit dem rotblonden Vollbart und den stahlblauen Augen wirkte auf mich erstaunlich gelassen.

Wenige Minuten später standen wir vor einem umzäunten Gelände. Es war mit einem Stacheldrahtverhau gesichert, dessen blauweißes Metall fabrikneu war. Wolfshunde kamen zum Zaun gelaufen und knurrten aus tiefer Kehle, was einige der Herren aus der Gruppe ängstlich zurückweichenließ.

Der Herr mit dem rotblonden Vollbart wandte sich an mich. Der Saum seiner Anzughose war staubig geworden durch unseren Marsch über das Gelände, aber das nahm ihm nichts von seiner Ausstrahlung. »Sicher können Sie mit scharfen Hunden umgehen?«, fragte er. »Soweit ich weiß, ist das Teil der Polizeiausbildung.«

Ich nickte unbestimmt. Ich stand kurz vor Beendigung meines zwölften Dienstjahres – noch wenige Monate, und ich würde als Polizeibeamter unkündbar sein. Kriminaloberinspektor Mauck hatte mich hinaus nach Gilching geschickt, wo ich pünktlich um drei Uhr nachmittags einen »hohen Herrn« treffen sollte. Den Namen des »hohen Herrn« hatte er mir ebenso wenig verraten wie die Sache, um die es ging, sondern mir eingeschärft, absolute Geheimhaltung zu wahren.

Ich vermutete, dass er mich einfach noch ein wenig quälen wollte. Solange ich mir kein Murren und erst recht keinen Fehler leisten konnte, schickte er mich mit Sonderaufträgen los. Ich nahm es hin, Hauptsache, ich war in Kürze unkündbar und konnte die Erhöhung der jährlichen Dienstbezüge auf 3 900 Reichsmark genießen.

Ein Mann im weißen Laborkittel trat aus der Hütte und rief die Hunde zu sich. Er befahl ihnen, Platz zu machen, und sie gehorchten, auch wenn sie uns nicht aus den Augen ließen.

Eine funktionierende Befehlskette, das musste dem General a. D. gefallen. Ich sah, wie er das Gartentor öffnete und den Mann im Laborkittel begrüßte. Die vertraute Art der Begrüßung verriet mir, dass Erich Ludendorff nicht zum ersten Mal hier war. Der Mann mit dem rotblonden Vollbart, der jetzt zum Händeschütteln hinzutrat, ebenfalls nicht. Die anderen hingegen waren fremd, was ich von ihren vorsichtigen Schritten ablas.

Der Mann im Laborkittel stellte sich uns mit süddeutscher Dialektfärbung und weiblich anmutender Stimmfarbe als Franz Tausend vor. Ich schätzte ihn auf etwas über vierzig Jahre, er trug das dunkelbraune Haar streng zurückgekämmt, hatte eine hohe Stirn, und sein Blick verriet ein gesundes Selbstbewusstsein.

Franz Tausend ließ sich Zeit, schüttelte jedem Einzelnen von uns die Hand und wechselte freundliche Worte. Anschließend bat er uns ins Haus und ging mit elastischem Schritt voran. Den hohen Herren, Ludendorff und dem Rotbart, nahm er persönlich die Mäntel ab und hängte sie auf. Wir Normalsterblichen wurden von seinem Laborassistenten versorgt.

Es geht also um eine Erfindung, dachte ich. Die Apparaturen im Labor, das wir jetzt betraten, wirkten spielzeughaft klein. Offenbar stellte er keinen künstlichen Treibstoff her. Einen neuen Motor entwickelte er auch nicht. Was konnte man mit diesem kleinen Ofen, dem Knallgasbrenner und den Tiegelchen anstellen?

»Legen Sie los«, sagte der General.

»Ich bin ein einfacher Landwehrmann.« Franz Tausend trat an den Labortisch. »Welcher Infanterist würde den Gehorsam verweigern, wenn ein General ihm einen Befehl erteilt?«

Die Herren lachten.

»Er wird Ihnen zeigen«, verkündete Erich Ludendorff und machte eine Kunstpause, während alle Blicke an ihm hingen, »wie sich aus preisgünstigem Ausgangsmaterial Gold herstellen lässt.«

Den Herrschaften fiel das Lächeln aus dem Gesicht.

»Es ist wissenschaftlich erwiesen. Wir haben das Ergebnis zur Untersuchung an die Technische Hochschule Wien geschickt, von dort verlautete, es sei reines Gold, und es müsse aus Südafrika stammen.« Ludendorff räusperte sich auftrumpfend. »Sie verstehen jetzt sicher die aufwendige Geheimhaltung.«

»Das Ausgangsmaterial …«, begann ich zögerlich.

»Haben wir bei Kahlbaum in München eingekauft und in plombierten Behältnissen hergebracht«, sagte der General und nickte dem Rechtsanwalt zu. Dieser holte ein versiegeltes Gläschen, gefüllt mit Stücken eines dunklen Metalls, aus seiner Tasche.

Der Name Kahlbaum hatte in München einen guten Klang. Er stand für eine altehrwürdige Firma, die wissenschaftliche Reinstpräparate verkaufte.

Franz Tausend erbrach das Siegel und öffnete das Glas. »Ich habe auch ein Verfahren zur Aluminiumgewinnung entwickelt«, sagte er, während er ein Stück Blei abzwackte und es in ein feuerfestes Gefäß gab, »außerdem eines zur Aufbereitung von Zink. In letzter Zeit aber geht es mir vor allem um die Harmonie der Elemente und ihre Transmutation.« Er stellte den Tiegel in den Ofen und zündete die Gasflamme des Ofens an.

»Uns werden Sie doch ein wenig erzählen, wie es funktioniert«, sagte einer der Herren.

»Selbstverständlich. Mein harmonisch-periodisches System beruht auf den Schwingungswellen der Töne.«

»Musik?« Die Herrschaften waren verblüfft, und mir ging es nicht anders.

»Ja, Musik. Ich habe entdeckt, dass die Schwingungswellen mit den Atomgewichten der Elemente übereinstimmen. Das Metall ist ein Lebewesen, wie eine Pflanze. Es wächst in der Erde im Lauf der Jahrhunderte und macht im Erdinneren einen langsamen Reifungsprozess durch, der beim Blei beginnt und beim Gold endet. Durch einen Katalysator beschleunige ich das Wachstum des Metalls.«

So abstrus diese Theorie in meinen Ohren auch klang, ich war mir nicht sicher, ob er nicht doch etwas entdeckt hatte, und sei es durch puren Zufall. Es lag nicht der Schatten eines Zweifels auf seinem Gesicht. Ich warf einen Blick in den Ofen. Im Tiegel, der auf einem Schamotteklotz stand, glühte das Blei, das mit dem Gasgebläse erhitzt worden war. Ich musste die Augen abwenden, so sehr blendete der glühende Bleiklumpen. Nach einer Weile zwang ich mich, erneut hinzusehen. Jetzt spritzte sogar etwas Blei aus dem Gefäß heraus. Ich nahm mir vor, später einen Chemiker zu befragen. Geheimhaltungsvertrag hin oder her.

Franz Tausend setzte eine Schutzbrille auf, öffnete die Ofentür und nahm mittels einer Zange, die er mit einem dicken Topflappen hielt, den Tiegel heraus. Bleidämpfe raubten mir fast den Atem. Auch die anderen wichen instinktiv vor dem glühenden Bleistück zurück. Aber ich ließ den Goldmacher nicht aus den Augen, der einen solchen Moment gut dazu nutzen könnte, rasch ein Klümpchen Gold in den Tiegel zu werfen.

Nichts dergleichen geschah. Tausend sah in die Runde. »Sind die Herren einverstanden, dass ich einen Katalysator in Form dieser grünen Kristalle hinzugebe?« Er wies auf ein Reagenzglas, das mit grünen Spänen gefüllt war. »Ein Salz, das mein Gehilfe und ich nur unter dem Schutz von Gasmasken gewinnen können, weil dabei Zyankalidämpfe entstehen, außerordentlich giftige Dämpfe. Diesen Prozess würde ich Ihnen gern ersparen.«

Alle nickten stumm.

Ich würde in Erfahrung bringen müssen, ob eine Abart von Gold mit grünlicher Farbe existierte. Wobei die Kristalle, die Franz Tausend jetzt mit einem Löffel dem heißen Blei hinzugab, nicht im Geringsten metallisch aussahen.

Er hielt den Tiegel mit der Zange über eine Knallgasflamme und beobachtete, wie das Blei ausschmolz und sich mit den Kristallen vermengte. Ab und an regulierte er mit der freien Hand die Flamme nach.

Die Anwesenden hofften auf Gold. Sie wünschten sich die Sensation, aus ihren Erwachsenengesichtern blickten Kinderaugen auf das Experiment. Selbst ich ertappte mich bei dem Wunsch, Zeuge eines spektakulären Ereignisses zu werden.

»Man darf den Moment der Kristallisation nicht verpassen«, erklärte Franz Tausend. »Ich kenne die Atomgewichte aller Elemente. Dadurch kann ich die Eigenschaften der Elemente verändern, weil diese Eigenschaften ihren Ursprung in der Harmonie der Elemente haben. Auch Gold lässt sich zerlegen oder aus anderen Stoffen aufbauen. Die Schwingungen der Töne stimmen mit denen der Elemente überein. Natürlich muss das alles genau berechnet werden.«

Er nahm den Tiegel von der Flamme und trug ihn zum Fenster, um im Sonnenlicht festzustellen, ob sich der Metallspiegel schon zeigte. Ich folgte ihm, den Blick fest auf seine Hände gerichtet. Erfreut hielt er uns das feuerfeste Gefäß hin: Zarte Regenbogenfarben schimmerten auf der schwarzen Masse. Jetzt sollte das Gemisch abkühlen.

Einige der Zeugen gingen hinaus, um eine Zigarette zu rauchen. Über diesen Leichtsinn schüttelte ich den Kopf. Ihnen musste doch daran gelegen sein, sicherzustellen, dass alles mit rechten Dingen zuging. Erich Ludendorff hingegen blieb im Labor und nahm mich zur Seite. »Mein lieber Herr Ahrndt«, sagte er, als würden wir uns schon lange kennen. Für einen Augenblick wirkte er charmant und gewinnend, ganz der rüstige Herr, der nach seiner Scheidung erst vor Kurzem wieder eine jüngere Frau geheiratet hatte. Ich stellte mich so, dass ich den Tiegel im Blick behalten konnte. Es wäre sonst keine Mühe für Franz Tausend gewesen, uns zu betrügen. Golddraht konnte jeder kaufen, von dem konnte er etwas abgezwackt haben, um es jetzt unbemerkt in den Tiegel zu werfen. Franz Tausend musterte mich. Er hatte gemerkt, dass ich ihn beobachtete, und es missfiel ihm.

Ludendorffs Worte hallten in meinem Kopf wider, akustisch hörte ich sie, aber ich nahm sie nicht auf, sondern dachte über den Goldmacher nach. Für einen kurzen Moment war die Maske der Selbstsicherheit von ihm abgefallen, und er sah aus wie jemand, der Angst hatte, dass sein Experiment misslang.

Ludendorff hatte eine Frage gestellt. Es war um ein Frau gegangen, die damit gedroht hatte, die Polizei einzuschalten.

»Wegen des Goldmachers?«, fragte ich.

»Der Schutz des Staates ist die vordringlichste Aufgabe der Polizei«, sagte der General a.D., »Sie können nichts Besseres für den Schutz des Staates tun, als dieses Weib davon abzuhalten, unser Geheimunternehmen zu zerstören.«

»Habe ich das richtig verstanden, sie hat in Tausends Unternehmen investiert? Sie hat dem Goldmacher Geld gegeben, für späteren Gewinn? Und jetzt fordert sie, ausgezahlt zu werden?«

»Ja. Und das alles ist politisch«, sagte Ludendorff, »verstehen Sie das nicht? In unserer Zeit gibt es kein unpolitisches Handeln.« Sein Tonfall hatte jetzt etwas Strenges, Lehrerhaftes an sich. Sein durchdringender Blick schien nach meinen Schwächen zu suchen.

»Was erwarten Sie von mir?«

»Diese Frau ist eine Fälscherin. Ich möchte, dass Sie ihr das Handwerk legen. Gehen Sie zu ihr, nehmen Sie Handschriftproben, verhören Sie die Frau. Machen Sie ihr klar, dass die Kriminalpolizei München in dieser Sache keinen Spaß versteht.«

»Aber vor Gericht bringen soll ich sie nicht?«

»Natürlich nicht, sonst wird das geheime Unternehmen öffentlich verhandelt, und das Ausland erfährt davon. Was glauben Sie denn, warum Sie hier sind? Ich habe Sie nicht herbestellt, damit Sie neunmalklug herumtun. Sie wurden eingeweiht, also wissen Sie jetzt, was auf dem Spiel steht. Verhalten Sie sich dementsprechend.«

Franz Tausend unterbrach unser Gespräch, indem er den General a.D. bat, alle zusammenzurufen. Die Masse sei zur Genüge ausgekühlt, jetzt komme der große Augenblick des Zerschlagens. Ludendorff gab ein Kommando, und die Raucher draußen löschten auf dem Fensterbrett ihre Zigaretten und eilten wieder ins Labor. Der Goldmacher wirkte nervös. Er faselte etwas von »toten Ratten«, die eben auch vorkämen, nicht immer sei die Umwandlung von Erfolg gekrönt. Er mied meinen Blick. Hatte ich ihm die Chance verdorben, Gold in den Tiegel zu schmuggeln?

Tausend machte eine ernste Miene, während er mit einem Hämmerchen auf die Masse klopfte. Ich sah, dass seine Hand zitterte. Noch ein Schlag und noch einer. Das Stück zerbrach. Inmitten des Gerölls auf dem Boden des Tiegels lag ein helles Körnchen. Unförmig und etwas verfärbt.

Die Herren rings um mich sogen scharf die Luft ein. Einer von ihnen, er hatte eine hohe Stirn und ein Grübchen am Kinn, fragte, ob das tatsächlich Gold sei.

»Chemisch reines Gold«, antwortete Franz Tausend, dem die Erleichterung deutlich ins Gesicht geschrieben stand.

Ich ertappte mich dabei, dass ich ihm glaubte. Ja, er hatte vor unseren Augen Gold hergestellt.

Auch bei den anderen Zeugen tat der Anblick des Goldklümpchens seine Wirkung. Sie begannen durcheinanderzureden. »Das wird die gesamte Außenpolitik verändern. Gold ist ein ungeheurer Faktor«, hörte ich sagen.

»Die Probleme mit den Tributlasten durch den Weltkrieg würden sich in Luft auflösen!«, tönte ein anderer.

»Ganz richtig, Herr Mannesmann. Die Sache muss aber unbedingt über die Reichsbank laufen.«

»Die Goldfabriken müssen geheim bleiben.«

»Sollen wir sie im Inland oder im Ausland errichten?«

»In der Unsicherheit der gegenwärtigen politischen Lage und in Anbetracht der internationalen Verbindungen –«

»Das Fremdwort ›international‹«, fuhr Ludendorff dazwischen, »zersetzt das Volkstum. Es täuscht die Möglichkeit einer Verbrüderung vor, die es nicht geben kann. Sie sind wohl auch so ein Pazifist, der unser Volk entmannen will?«

Der Industrielle beeilte sich zu verneinen.

»Wir befinden uns mitten im Kampf zweier Welten«, sagte Ludendorff, »des Prinzips des Bösen, wie es hauptsächlich durch das Judentum vertreten ist, und des Prinzips des Guten und Lichten, nach dem der nordische Edelmensch strebt. Darin müssen wir unseren Platz kennen. Die Produktion von Gold muss der guten Sache dienen.«

»Wir sollten mit dem Gewinn die Industrie stärken.«

»Wir sollten Ödland erwerben und bäuerliche Bevölkerung ansiedeln, um die Agrarversorgung zu verbessern.«

»In jedem Fall können wir die Arbeitslosigkeit verringern.«

Einer der Herren, der bisher geschwiegen hatte, kratzte sich den grauen Haaransatz im Nacken und sagte mit sauertöpfischer Miene: »Aber eine künstliche Goldherstellung würde nach den Gesetzen des Marktes über kurz oder lang bedeuten, dass der Goldpreis rapide sinkt. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage, Sie verstehen?«

Der Prozess der Goldgewinnung müsse so lange wie möglich geheim bleiben, schlug ein Fabrikant vor, so könne man den Preis stabil halten und aus aller Welt den Reichtum abziehen. Es entspann sich eine Debatte, in deren Verlauf ich merkte, dass mir die Industriellen in geschäftlichen Fragen weit überlegen waren. Offenbar hatte Ludendorff sie eingeladen, damit sie in das Goldprojekt investierten. Der rotblonde Herr an seiner Seite war niemand Geringeres als Eduard Kahlen-Hunte aus Köln. Laut Ludendorff hatte er bereits 100 000 Reichsmark in das Unternehmen eingebracht und stand kurz davor, seine Beteiligung auf eine halbe Million Mark aufzustocken. So viel Hingabe an ein Verfahren, das durchaus obskur war, verblüffte mich. Eduard Kahlen-Hunte, so erklärte Ludendorff, leite einen Rüstungsbetrieb von großer Bedeutung. Kahlen-Hunte wusste also, womit man reich wurde. Er musste lange Zeit gut verdient haben, bis 1919 der Versailler Friedensvertrag ausgehandelt wurde, dessen strenge Regeln Deutschland verboten, Flugzeugmotoren, Panzerwagen oder Artillerie zu produzieren. War diese Investition in eine wundersame Goldherstellung ein Verzweiflungsakt? Der Versuch, mit einem neuen Geschäftsfeld den Untergang der Firma zu verhindern?

Kahlen-Huntes Engagement verfehlte nicht seine Wirkung auf die übrigen versammelten Industriellen. In rascher Folge nannten sie hohe Summen, die sie einzubringen bereit waren.

Ludendorff nahm Haltung an, und alle verstummten. »Ihnen ist der Völkische Kurier ein Begriff. Ich habe die Gründung dieser Tageszeitung mit allen Kräften unterstützt, weil ich davon überzeugt bin, dass sie das nationale Gedankengut in die Köpfe der Menschen bringt. Aber die Druckkosten steigen. Wir sollten einen Teil der Summe, die heute zusammengelegt wird, für die Deckung der Schulden dieser wichtigen Zeitung einsetzen. Nicht zuletzt gehört dieses Landhaus, in dem unser geschätzter Franz Tausend seine Experimente durchführt, Oberleutnant Otto Fuchs, dem Verlagsleiter des Völkischen Kuriers.«

Ich blickte in die Runde, ob dieser Hinweis auf das berüchtigte Kampfblatt der nationalsozialistischen Bewegung, das vor zwei Jahren erstmals erschienen war, nicht doch einige der Unternehmer abschreckte. Aber niemand runzelte die Stirn oder zog auch nur die Augenbrauen hoch.

Ein Mann, dessen harte, spitze Wangenknochen mir bereits aufgefallen waren, merkte an, die finanziellen Zuschüsse für Franz Tausend dürften nicht als politische Spende ruchbar werden.

»Die Gesellschaft ist als wissenschaftlicher Verein mit idealen Zielen eingetragen«, beruhigte Erich Ludendorff den Mann.

Im Unterschied zu Parteispenden, die nicht mehr steuerbegünstigt waren, ließen sich Zuwendungen an wissenschaftliche Vereinigungen von der Steuer absetzen. Das schmeckte den Industriellen gut.

Ich hatte Mühe, an mich zu halten. Auch wenn mir Maucks Ermahnungen noch durch den Kopf schwirrten, wandte ich mich an Franz Tausend, um ihn auf einen schwer übersehbaren Widerspruch hinzuweisen: »Wenn Sie so leicht Gold herstellen können, wozu benötigen Sie dann eigentlich noch finanzielle Förderer?«

Ein spöttisches Lächeln umspielte seinen Mund.

Ludendorffs finsterer Blick hingegen durchbohrte mich wie ein Bajonett.

»Erst zum Ende des Jahres«, sagte Tausend, »wird die Goldproduktion so weit gestiegen sein, dass wir nicht mehr in Gramm produzieren, sondern in Kilo. Von da an, aber nicht früher, wird meine Arbeit sich selbst tragen. Ziel ist es, aus drei Kilo Rohprodukt etwa zwei Kilo Gold herzustellen. Ich werde monatlich etwa einhundert Kilo Gold herstellen. Und anschließend folgt selbstverständlich die fabrikmäßige Mengenproduktion.«

Kahlen-Hunte lachte. »Dann lassen wir Ihnen, Herr Ludendorff, einen Briefbeschwerer aus Gold anfertigen.«

Die anderen stimmten in das Lachen ein. Kahlen-Hunte fuhr sich genüsslich mit der Hand über den rotgoldenen Vollbart.

Auf dem Rückweg zur Bahn stieß mich Ludendorff zur Seite und verabreichte mir einige Befehle, die »gefährliche Frau« betreffend. Er drückte mir einen Zettel in die Hand.

Ich faltete ihn auf. Eine Adresse war darauf notiert, im Schlachthofviertel in Sendling. Keine gute Gegend. Darüber stand ein Name: Elisabeth Loibl. Wie konnte eine Frau, die in so kärglicher Umgebung lebte, überhaupt auf die Idee verfallen, sich um Goldherstellungsversprechen zu kümmern? Das roch tatsächlich nach Betrug. Ich bräuchte kein Mitleid mit ihr zu haben.

Dennoch konnte ich mir eine Warnung nicht verkneifen. »Sie sollten Tausends Verfahren von Fachleuten überprüfen lassen.«

»Damit die sich das Rezept abgucken und uns Konkurrenz machen? Oder uns an das Ausland verraten?« Er schnaubte verächtlich. »Hören Sie: Deutschland ist nicht in der Lage, zweieinhalb Milliarden Reichsmark pro Jahr an Reparationen zu zahlen. Und die Kredite der Wall Street machen uns von den USA abhängig, sollten sie die je zurückziehen, schlittern wir in eine enorme Krise. Wir brauchen dieses Gold. Wenn die Frau zur Presse geht, droht das Unternehmen zu scheitern. Sie sind Kriminalpolizist. Sie werden doch wohl ein schlichtes Weib einzuschüchtern wissen! Hermann Mauck hat sich für Sie verbürgt, er war sicher, dass Sie als Spezialist für Urkundenfälschung in der Lage sind, die Sache zu lösen. Enttäuschen Sie uns nicht. Unser Land wird ausgesaugt durch die Reparationen, die uns der Versailler Schandfrieden auferlegt hat. Es geht um Deutschlands Aufstieg oder Niedergang.«

Ich schwieg. Diese harsche Reaktion auf den Vorschlag einer simplen Vorsichtsmaßnahme verhieß nichts Gutes.

Sein Rücken straffte sich, und er musterte mich wie ein seltenes Insekt. »Wo haben Sie gedient?«

»An der Westfront. Flandern, Etappeninspektion 4.«

»In der Etappe also.« Er verzog abschätzig das Gesicht. »Da waren Sie recht kommod eingebettet, was? Ich nehme an, Militärpolizei?«

»Nein, ich war im Wirtschaftsausschuss in Gent beschäftigt. Versorgung der kämpfenden Truppe.« In Wahrheit hatten wir hauptsächlich Baumwolle und Flachs konfisziert und in die Heimat geschickt.

Ich war darauf gefasst, dass er mich Etappenschwein nannte, Sockenzähler, faule Made. Wir in der Etappe waren den Gefahren der Front entgangen und hatten wie die Maden im Speck gelebt, verglichen mit dem Schicksal der Frontsoldaten. Es war nicht zu leugnen.

Für einen Moment schämte ich mich vor dem General a. D., doch er fragte bloß, ob ich schießen könne.

Ich bejahte.

»Man hätte Sie in den Schützengraben schicken sollen. Damit Sie sich bewähren. Hätte Ihnen gutgetan.«

So ließ er mich stehen. Mauck hätte sich keine bessere Zwickmühle ausdenken können. Die Frau einzuschüchtern war eigentlich nicht der korrekte Weg. Wenn sie wirklich einen Schuldschein gefälscht hatte, müsste man sie verklagen, damit ein Gericht entschied, ob sie mit ihrem Handeln die Gesetze brach.

Andererseits war ich verpflichtet, den Auftrag meines Vorgesetzten auszuführen. Laut Gesetz sogar unweigerlich, ein Nachprüfungsrecht bezüglich des Sachverhalts stand mir nicht zu. Mein Vorgesetzter wollte, dass ich Ludendorffs Wunsch erfüllte und die Frau zum Schweigen brachte.

Wenn dieser Franz Tausend ein Scharlatan war, würde ich laut Strafgesetzbuch mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft werden, sollte ich die Verfolgung seiner strafbaren Handlung unterlassen. Also blieb mir nur ein Schlupfwinkel: Ich durfte mir nicht anmerken lassen, dass ich mir ziemlich sicher war, dass er ein Betrüger war, denn als Kriminalbeamter war ich verpflichtet, eine Straftat zu verfolgen, sobald ich sie erkannt hatte.

Was für ein Irrsinn! Industrielle, die ganze Produktionsketten überwachten und klug genug waren, die Versorgung von Millionen Menschen auf gewinnbringende Weise zu organisieren – fielen sie tatsächlich auf einen Hochstapler herein, der ihnen ein derart stupides Märchen erzählte? Die Gier nach Gold oder schlimmer noch, die Gier danach, klüger zu sein als der Rest der Menschen, mussten sie blind gemacht haben.

Mehrere Hundert Meter vor mir fuhr die grün lackierte Elektrolokomotive in den Bahnhof ein, und aus den Waggons stiegen müde Ausflügler. Ich hätte rennen müssen, um noch einzusteigen. Stattdessen ließ ich den Zug fahren und spazierte die staubige Straße aus Argelsried hinaus. Bäche und Flüsschen durchzogen die ausgedehnten Wiesen, Schmetterlinge und Libellen schwirrten durch die Luft.

Es war ein langer Winter gewesen, noch im späten März mit Minusgraden und einer kühlen ersten Aprilhälfte, aber jetzt war der Frühling eingekehrt, es wehte ein lauer Wind. Ich zog das Jackett aus. Eine Feldlerche hing flügelschlagend mit gespreiztem Schwanz in der Luft und trillerte ein langes Lied. In das Glück hinein, das ich empfand, mischte sich eine Erinnerung: Meine Mutter, wie sie in Berlin am Fenster stand, nie stand die Mutter still, und vor allem hielt sie nie den Mund, sie keifte den ganzen Tag – aber ich erinnerte mich an jenen besonderen Moment, die Mutter am geöffneten Fenster, wie sie dem Gesang einer Amsel lauschte. Ich hätte sie umarmen mögen damals. Wie alt war ich da gewesen? Zehn? Elf? In diesem Augenblick hatte ich mich wirklich als ihr Kind gefühlt, obwohl sie nicht einmal wusste, dass ich die Küche betreten hatte und hinter ihr stand.

Jetzt, da ich mich daran erinnerte, vermisste ich sie. Selbst den Vater vermisste ich. Für einen kurzen Moment verspürte ich den Impuls, eine Fahrkarte nach Berlin zu kaufen und meine Eltern zu besuchen. Dann ertrank dieser Impuls in der rasch folgenden Woge unschöner Erinnerungen.

3

Das Kind, das mir aus dem Hinterhof entgegenkam, war höchstens vier Jahre alt. Es war allein und trug ein Täschchen um den Hals und eine Schnur mit einem Schlüssel daran. Schnur und Täschchen hingen schief, ich hätte sie gern geradegerückt. »Wohin bist du unterwegs?«, fragte ich und ging in die Hocke.

»In’ Kindergarten.« Sein Gesicht war schmutzig, die Kleidung zerlumpt.

»Geht deine Mama nicht mit? Oder die große Schwester?«

Das Kind schüttelte stolz den Kopf und ließ mich stehen.

Ich sah ihm nach. Es hob einen Stock vom Boden auf und kratzte damit an der Hauswand entlang. Hier dünsteten hundert Leben aus. Die alten, rostigen Rohre rauschten, und durch die Steine sickerten Weinen und Kindergeschrei. Die fleckigen Ziegelwände verbargen kaum das Elend.

Im Haus drehte ich den Lichtschalter an, aber es blieb dunkel. Die Leitungen waren grobschlächtig auf Putz gelegt. Und nun waren anscheinend sämtliche Glühbirnen durchgebrannt, ohne dass jemand sich bemüßigt fühlte, sie zu ersetzen. Also folgte ich vorsichtig der alten, ausgetretenen Treppe nach oben, nur durch die halb blinden Fenster fiel etwas Licht. Vor jeder Tür blieb ich stehen und entzifferte die Namen.

Endlich las ich: Loibl. Ich drehte die Klingel, und drinnen erscholl mechanisch schnarrend das Signal. Schritte kamen näher. Eine Frau im Kittel und mit fettigem Haar öffnete. So hatte ich mir die Frau mit dem Interesse an der künstlichen Goldproduktion nicht vorgestellt. Sie sah mich furchtsam an. »Ja?«

»Ahrndt, Kriminalpolizei.«

Sie wurde blass. »Frau Loibl ist doch nichts zugestoßen?«

»Sie sind nicht Frau Loibl?«

»Nein. Ich bin die Nachbarin. Ihr Junge ist krank, da hat sie mich gebeten, auf ihn aufzupassen.«

Wie konnte eine Mutter ihr Kind in diesem Zustand allein lassen?, dachte ich und bat darum, eintreten zu dürfen.

Sie machte im Türrahmen Platz. »Entschuldigen Sie.«

Mit wenigen Schritten hatte ich die Wohnung durchmessen, die aus einer Wohnküche und einem kleinen Zimmer bestand, in dem zwei Betten waren. In einem der Betten hob ein Junge mit glänzendem Fieberblick den Kopf. In der Küche gab es ein weiteres Kinderbett, dazu einen Schrank aus Tannenholz, dunkel gebeizt, und an der Wand eine alte, abgestoßene Uhr. Daneben Fotos. Ich ging zu dem Jungen in die Kammer, setzte mich auf die Bettkante und sagte: »Dich hat es aber übel erwischt.«

»Nein«, krächzte er, »ist halb so schlimm. Ist was mit Mama?«

»Ich will ihr helfen. Mach dir keine Sorgen. Wie heißt du denn?«

»Anton.«

»Gute Besserung, Anton.« Ich kehrte in die Küche zurück, wo die Wanduhr laut tickte. Auf einem der Bilder sah man ein Paar, sicher Vater und Mutter; der Mann trug eine Soldatenuniform, aber so, als hätte er sich ungeschickt für ein Theaterstück verkleidet. Nur der verängstigte Gesichtsausdruck verriet den Ernst der Lage: den Weltkrieg. An jeder Hausecke wurde man darauf gestoßen, sah Einarmige, Einbeinige oder Männer mit weggeschossener Kieferpartie. Die Frau hingegen wirkte selbstbewusst. Sogar für das Foto waren ihre Locken nicht zu bändigen gewesen. War sie eine Spielernatur? Sie trug ein Hochzeitskleid, und sie lächelte, ganz im Gegensatz zu ihrem Mann. Für ihn war das Heiraten eine ernste Sache, oder er hatte sich schon damals Sorgen um die Zukunft gemacht.

Ich sah mich um. Die Fensterbank war mit Geranien geschmückt.

Die Nachbarin bemerkte meinen Blick. »Die hat sie aus Ablegern gezüchtet, die ich ihr geschenkt habe«, sagte sie stolz.

Immerhin, die Wohnung wirkte sauber und aufgeräumt. Spielzeug sah ich keines. Auch die Küchenschränke waren vermutlich leer, bis auf ein paar Teller. Wer hier lebte, besaß keine Vorräte.

Blieb die Frage, wie sie in den Besitz eines Goldgutscheins gekommen war. Ich tippte auf das Gesicht des Ehemanns. »Was ist er von Beruf?«

»Maurergeselle. Hat aber schon länger keine Arbeit.«

»Das heißt, er hat Zeit. Warum kümmert er sich nicht um Anton, wenn es die Mutter schon nicht tut?«

Die Nachbarin winkte ab. »Der taucht hier nur noch manchmal zum Essen auf.«

»Und Frau Loibl?«

»Sie ist, kurz bevor Sie kamen, weggegangen. Ist in einer piekfeinen Gegend unterwegs, da schuldet ihr einer was, hat sie gesagt.«

Es konnte sich nur um Franz Tausend handeln.

Ich riss ein Blatt aus meinem Notizbuch und schrieb meine Adresse und die Nummer meines Diensttelefons auf. »Sagen Sie ihr, dass ich mit ihr sprechen möchte.« Ich verabschiedete mich von Anton. Auf dem Weg durch das düstere Treppenhaus musste ich unweigerlich an meine schöne, helle Wohnung in der Sedanstraße im Franzosenviertel denken, mit eigenem WC, Badewanne, fließend warmem und kaltem Wasser und einem gut gefüllten Eisschrank.

Ich nahm die Tramlinie 1 Richtung Romanplatz. Nach der Rückkehr aus Argelsried gestern hatte ich in der Polizeidirektion einiges zu Franz Tausend recherchiert und unter anderem seine Adresse herausgefunden. Wenn Frau Loibl sich die 15 Pfennige für die Tram nicht leisten konnte, würde ich sie vielleicht noch erwischen, bevor sie das Haus des Goldmachers betrat.

Der Schaffner trat mit seinem Schnellwechselapparat vor mich, und ich kaufte eine Karte. Aus seinen vier Röhrchen für die Münzen gab er mir das Wechselgeld.

Die Straßenbahn ruckelte durch eine Kurve, ihre Eisenräder kreischten in den Schienen. Ich bemerkte einen weggeworfenen Fahrschein auf dem Boden und bückte mich danach. Sehe ich Unordnung, muss ich sie beseitigen, ganz egal wer sie verursacht hat.

Vielleicht bin ich deshalb Polizist geworden. Es geht mir nicht nur um die sichtbare Ordnung, sondern auch um die unsichtbare, um Gerechtigkeit. Bereichert sich jemand am Geld der anderen, indem er ein Bankformular fälscht, eine Krankenkassenanweisung oder ein Testament, dann fühle ich mich verpflichtet, das wieder in Ordnung zu bringen. Gesetze sind für mich die Bücherregale, Schränke und Truhen, die dabei helfen, im Chaos des Stadtlebens aufzuräumen. Man sieht es schon an solch einfachen Dingen wie der Nachtruhe. Sie beginnt um zehn Uhr abends. Hätte man das nicht festgelegt, gäbe es ständig Streitereien: Der eine geht um neun schlafen, der andere erst um zwölf, da muss das Gesetz eingreifen, um Ordnung zu schaffen. Eine fortgesetzte Störung der Nachtruhe wird gesetzlich als gesundheitsschädigend angesehen, deshalb kann die Polizei dagegen einschreiten.

Wir fuhren an Bekleidungsgeschäften vorbei. In einem Schaufenster war ein Schlachtschiffmodell aus Draht ausgestellt, zwei Kinder drückten sich an der Scheibe die Nasen platt. Vor einem luxuriösen Restaurant parkten Privatautomobile. Dann Röttgers’ Buchhandlung. Obwohl ich keine einzelnen Titel erkennen konnte, sah ich im Vorbeifahren voller Neugier auf die Bücher, die Herr Röttgers im Schaufenster aufgebaut hatte. Wie gern wäre ich ausgestiegen und hätte ihm einen Besuch abgestattet. Seit der Kindheit lese ich begeistert bequeme und unbequeme Autoren, Thomas Mann genauso wie Ludwig Ganghofer, Marieluise Fleißer genauso wie Karl May.

Schmunzelnd dachte ich an den Abend vergangener Woche zurück, als ich abends in einer verrauchten Kneipe in Schwabing am Nebentisch Studenten reden hörte. Da waren Namen gefallen wie Joachim Ringelnatz, Hermann Kesten, Arnold Zweig und Heinrich Mann. Sie alle schrieben für eine Zeitschrift, von der ich schon oft gehört hatte: Die Weltbühne. Es war, so rief einer der jungen Burschen, diesen bekannten Autoren völlig egal, wie wenig Geld sie für einen Artikel erhielten. Ein anderer hakte bei dem Namen Arnold Zweig ein und höhnte, der habe doch nur Thomas Mann nachgeschrieben und sei beim Weltkrieg begeistert dabei gewesen, bis er endlich gemerkt hätte, dass er sich auf eine sinnlose Menschenabschlachterei eingelassen hatte. Ich beneidete die Studenten um ihre Freiheit, ihre Lust am Debattieren. Am Tag darauf erwarb ich meine erste Weltbühne wie einer, der sich für zehn Pfennig ein Schmuddelblatt kauft und es unter dem Hemd versteckt in die Wohnung schleust. In der Tat waren die Folgen für meine berufliche Zukunft nicht absehbar, wenn ruchbar wurde, dass ich so etwas las.

Ich war ein paar Mal ungeschickt darin gewesen, passende Gesprächspartner zu finden, mit denen ich über meine Lektüren sprechen konnte, und hatte mir sehr unguten Streit eingehandelt. In Zukunft würde ich da besser aufpassen, das nahm ich mir fest vor. Die Gesellschaft war politisch aufgeheizt, allein der Hinweis darauf, welchen Autor man las, konnte Freundschaften zerbrechen oder eine gute Anstellung enden lassen.

Trotzdem war es ein diebisches Vergnügen gewesen, die Weltbühne ins Haus zu tragen. So wie früher, als ich mir vom Taschengeld heimlich Heftromangeschichten über Oberst Longarm oder Lord Lister, den Meisterdieb gekauft hatte. Haben mich vielleicht auch diese frühen Leseeindrücke in die Richtung der Polizei getrieben? Sie haben meinen Ordnungssinn noch weiter geschärft, das steht außer Frage.

Die Buchhandlung war längst aus dem Blickfeld verschwunden. Ein junges Mädchen musterte mich, und mir wurde klar, dass ich gedankenverloren lächelte. Ich setzte mich wieder gerade hin. Im Kopf ging ich noch einmal den Fall Franz Tausend durch. Er war zweifellos real, auch wenn er genauso in einer Ausgabe von Lord Lister, der Meisterdieb hätte stehen können. An den Taten dieses Mannes allerdings nahmen wirkliche Menschen Schaden.

4

»Und jetzt?«, fragte Herta Tausend ihren Mann, als er die Haustür wieder geschlossen hatte.

»Wir werden ein Fest feiern.«

»Wie bitte? Diese Frau hetzt uns die Polizei auf den Hals, und dir fällt nichts Besseres ein?«

»Genau. Wir werden unsere neuen Freunde einladen. Und die Polizei.«

Herta hatte Erfahrung mit Festen, allerdings nicht als Gastgeberin, sondern als Kellnerin, die sie früher gewesen war. Sie sah die Arbeit vor sich, die es bereiten würde, die Gäste zu bewirten und zu unterhalten. »Ist das nicht überstürzt? Wir können im Sommer feiern, wenn das Wetter schöner ist.«

»Wir feiern doch nicht zum Vergnügen.« Franz Tausend ging in die Stube, drehte den kleinen Schlüssel im Sekretär um und klappte die Schreibtischfläche herunter. Dann begann er, auf einem Blatt Papier Namen zu notieren.

Er benutzte handgeschöpftes Büttenpapier, und Herta schimpfte über die Verschwendung. So teures Papier für ein paar hingekritzelte Notizen! Schließlich fragte sie, welches Ziel er mit dem Fest verfolge, und was das an der Sache mit der Frau verändere.

»Die Gäste werden Zeugen eines prächtigen Schauspiels. Das ist der Sinn von großen Festen.«

Sie schüttelte nur den Kopf.

»Je prächtiger die Feier, desto fester werden unsere Gäste davon überzeugt sein, dass ich Gold machen kann.«

Herta fror plötzlich an den Armen. »Aber du kannst doch Gold machen.« Es klang wie eine Beschwörung. Seitdem sie diesen Reichtum angehäuft hatten, wartete sie bang auf den Tag, an dem herauskam, dass Franz alle nur angeschwindelt hatte. Manchmal vergaß sie es. Doch jedes Mal, wenn es ihr wieder einfiel, war die Angst erneut ein Stück gewachsen. Auch diese Villa südlich der Auffahrtsallee zum Nymphenburger Schloss hatten sie mit Goldgutscheinen erworben, die Fabrikantenfamilie Meinhold hatte ihnen das Anwesen für zehn Goldgutscheine auf 10 Kilogramm je 25 000 Mark überlassen, in der festen Überzeugung, damit ein gutes Geschäft zu machen.

Franz war ein Erfinder, kein Zweifel, aber dass die Leute ihm so viel Geld gaben, nur wegen einer Idee, die er hatte, erschien ihr zweifelhaft. Es glückte zu leicht. So hatte sie das Leben nicht kennengelernt, weder als Kellnerin noch später als Hilfsarbeiterin im Bayerischen Kriegsministerium.

»Selbstverständlich kann ich Gold machen.« Er sah sie an mit seinen grauen schönen Augen. »Es dauert nur, bis wir von der Grammproduktion zur Tonnenproduktion übergehen können, da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Und ich will nicht, dass den Geldgebern die Geduld ausgeht.«

Die wütende, anklagende Stimme der Fremden, ihre aufrichtige Verzweiflung, aber auch ihre Unverforenheit gingen Herta nicht aus dem Kopf.

Sie hatte doch tatsächlich hier geklingelt und Franz den Goldgutschein vor die Nase gehalten. »Entweder«, hatte sie gesagt und sich energisch eine Locke aus der Stirn gestrichen, »Sie können wirklich Gold machen. Dann verlange ich, dass Sie diesen Gutschein auf der Stelle einlösen. Oder Sie sind ein Betrüger und gehören vor Gericht.«

»Sie können sich keinen Anwalt leisten.« Franz hatte sich vor den Türeingang gestellt. »Glauben Sie mir, Sie übernehmen sich. Heben Sie den Goldgutschein auf, eines Tages ist er viel wert. Sobald wir –«

»Dann beantrage ich ein Armutszeugnis«, unterbrach sie ihn, »und kriege die Gerichtskosten erstattet.«

»Was wollen Sie denn vor Gericht erstreiten? Auf dem Gutschein steht kein Zinsbetrag, den Sie einfordern könnten. Ein Datum finden Sie auch nicht, an dem die Auszahlung fällig wäre. Sie werden sich gedulden müssen.«

»Sagen Sie das meinen drei hungrigen Kindern. Aber das kümmert Sie ja nicht, wie es uns geht, Sie leben hier in Ihrem Schloss und scheren sich einen Dreck darum. Ich werde Ihnen die Hölle heißmachen und zur Polizei gehen. Dann fliegen Sie auf mit Ihrem ganzen Goldhokuspokus.«

Er musterte sie. »Das lassen Sie hübsch bleiben, sonst haben Sie im Handumdrehen eine Verleumdungsklage am Hals. Und wer wird sich um Ihre Kinder kümmern, wenn Sie im Zuchthaus sitzen?«

»Sie drohen mir?«

»Jedes Lebewesen im Tierreich weiß, wen es zum Kampf herausfordern darf und wann es besser den Schwanz einziehen und sich zurückziehen sollte. Sie haben in der Wahl Ihres Gegners danebengegriffen. Der Besitz, den Sie hier sehen, bedeutet Macht. Und Sie haben nichts, wirklich gar nichts in der Hand, um mir auch nur ein Haar zu krümmen. Gehen Sie nach Hause und belästigen Sie mich nicht länger.«

Die Fremde war vor Scham und Wut rot geworden. »Nicht ich habe mich getäuscht, sondern Sie. Ich hab nicht studiert. Aber wenn ich so ungefährlich für Sie wäre, würden Sie jetzt nicht hier stehen und mit mir reden. Die Wahrheit ist nämlich: Sie haben Angst vor mir. Und das sollten Sie auch.« Damit hatte sie kehrtgemacht. Das gusseiserne Gartentor hatte sie krachend ins Schloss geworfen.

Und sie, Herta, hatte gesehen, dass ihr Mann noch lange in der Tür gestanden und ihr nachgeblickt hatte. Das bestätigte sie in ihrem Eindruck. Er fürchtete die Frau, auch wenn er überlegen tat.

»Nehmen wir nicht den armen Leuten etwas weg, wenn wir reicher werden?«, fragte sie jetzt. »Der Gewinn des einen ist der Verlust des anderen. Ich meine, es wird doch nicht immer mehr Geld gedruckt. Und die Frau …«

»Wir helfen den Armen, indem wir Leute einstellen. Die meisten Mittelschichthaushalte haben in den letzten Jahren ihren Koch auf die Straße setzen müssen, Schwärme von Dienstmädchen sind arbeitslos geworden. Und wir, die Tausends, machen es anders. Wir haben einen Koch eingestellt. Und zwei Dienstmädchen. Wir geben etwas ab von unserem Reichtum.«

»Deshalb hast du sie nicht eingestellt.«

»Mein kluges Mädchen.« Er stand auf und trat auf sie zu. Versonnen zupfte er am Ärmel ihres Sweaters, der mit Goldfäden durchwirkt war. »Du wirst ein wunderbares Abendkleid aus schwarzem Musselin mit Straußenfederschleppe tragen.«

»Wie unbequem.«

»Es bringt deine Rundungen vorteilhaft zur Geltung.« Er lächelte. »Und es zeigt, dass du nicht arbeiten musst.«

»Also ist das Ziel, dass man öffentlich Zeit verschwendet? Dann ist man wer?«

Er ließ sie los. »Mir gefällt dein Tonfall nicht. Lüg dir doch nicht selbst etwas vor mit deinem Spott. Willst du als Zugehfrau anderen die Wohnung reinigen? Oder die Mülltonnen nach Glasflaschen, leeren Konservendosen und Lumpen durchsuchen und vom Müll leben, den du zur Wiederaufbereitung verkaufst? Das willst du nicht. Weil es dich doch kümmert, wie dein Ansehen bei den anderen ist. Bestimmte Tätigkeiten haben eben ein schlechteres Ansehen, weil sie mit Unterwürfigkeit verbunden sind und man verächtlich über sie spricht. Und ein exquisites teures Kleid und eifrige Bedienstete sind nichts, wofür man sich zu schämen bräuchte.«

»O doch. Ich schäme mich, unseren alten Bekannten zu sagen, dass wir jetzt drei Dienstboten beschäftigen. Ich hab den Haushalt immer allein geschafft. Die fragen mich, warum wir plötzlich Dienstboten brauchen. Dann weiß ich nie, was ich sagen soll. Wir haben bloß ein Kind, manche von denen haben drei oder fünf, und die schaffen es ohne Dienstmädchen.«

»Sag ihnen: Wir haben gesellschaftliche Verpflichtungen.«

»Wovon sprichst du?«

»Besuche, Spaziergänge, Nähkränzchen. Außerdem wirst du in Zukunft in einigen Wohltätigkeitsvereinen aktiv werden. Wir werden in Klubs aufgenommen werden. Dazu der Sport, nicht zu vergessen.«

Was war nur aus Franz geworden? Seine Zielstrebigkeit imponierte ihr, aber wie konnte er so leichtfertig vergessen, wo sie herkamen? Das war schon immer der Fehler von Neureichen gewesen, als Kellnerin hatte sie früher oft genug solche Typen bedient.

Den persönlichen Kontakt mit den Angestellten empfand sie auch ohne den Spott anderer als unangenehm. Was die Dienstmädchen wohl über sie dachten? Dass sie faul war? Arrogant? Sich beim Koch zu wünschen, was es zu essen geben sollte, erschien ihr jeden Tag aufs Neue dekadent. Und wenn die Dienstmädchen das Haus putzten, kam sie sich vor, als wüssten diese sehr genau, dass es eigentlich ihre, Hertas, Aufgabe wäre.

Welche Unterschiede man zwischen dem Dienstpersonal und den Herrschaften machte! Trank ein Dienstbote, war es ungehörig und wurde verachtet – wenn sich dagegen der Hausherr betrank oder andere elitäre Besucher, so war das völlig in Ordnung, vor allem, wenn es kostspielige berauschende Getränke waren.

Andererseits wollte sie nicht undankbar und naiv sein. Franz hatte die Familie weit gebracht, weiter als sie jemals zu träumen gewagt hatte.

»Und diese Frau?« Die Frage war ihr etwas zu barsch herausgerutscht. »Der haben wir Geld weggenommen. Sonst wäre sie doch nicht so verzweifelt.«

»Ihr Mann hat ein Geschäft mit mir gemacht. Wenn es gut läuft, wird er dabei gehörigen Gewinn einstreichen. Er muss sich bloß etwas gedulden.«

»Die Frau klang nicht so, als hätten sie das Geld übrig gehabt.«

»Ach was! Besser, sie legt das Geld an, als dass sie es versaufen.«

»Glaubst du wirklich, dass die Frau trinkt?«

»Sie vielleicht nicht, aber ihr Mann. Ich habe mich durchgekämpft, ich habe in Hamburg eine Stelle beim Drogisten angenommen und mich bemüht, so viel über Chemie zu lernen, wie ich konnte. Diese Disziplin muss man eben aufbringen. Da soll keiner jammern, der es zu nichts gebracht hat.«

Es ärgerte Herta, dass ausgerechnet Franz sich großer Disziplin rühmte. Wie oft war er gescheitert, eben weil es ihm an Fleiß mangelte: Erst auf der Präparandenschule, wo er Volksschullehrer werden wollte, dann beim Versuch, Unteroffizier zu werden, weil er nicht in der Lage war, sich in die Hierarchie der Armee einzufügen. Als Klempner hatte er es auch nicht lange ausgehalten. Auf seiner Visitenkarte stand »Dr. Franz Tausend, Chemiker«, obwohl er niemals eine Universität besucht oder gar eine Doktorarbeit begonnen hatte. Mit der Wahrheit nahm er es nicht besonders genau. Bloß weil einer seiner Versuche endlich geglückt war, fühlte er sich jetzt erhaben über die Armen? Warum mussten Männer solche Aufschneider sein?

Vieles, was sie in den letzten Wochen erlebt hat, sieht sie plötzlich in einem anderen, unschönen Licht. Dass er solchen Wert darauf legt, den Tag mit ihr gemeinsam bei Kaffee und Brötchen zu beginnen, »wie eine gute bürgerliche Familie«, nennt er es, und die Dienstmädchen sieht er dabei nicht einmal an, sie sind für ihn wie Luft, wenn sie das Frühstück servieren. Mit welcher großspurigen Geste er vor einer Spazierfahrt die Automütze aufsetzt und die große Autobrille. Dass er das Auto wöchentlich waschen lässt.