Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

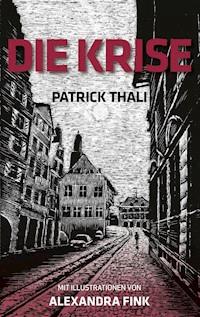

Beat Pfenniger sucht in der Flucht auf die Halbinsel Giens das Licht, das er in seiner Heimatstadt Zürich nicht finden kann. Das fünfte Buch des Zürchers Patrick Thali schildert das innere Dilemma eines Mannes auf Selbstfindung. Ein Versicherungsfachmann aus Zürich «erleidet» eine Scheidung. Er kann nicht allein sein und stürzt sich von einer Beziehung in die nächste, noch bevor er die vorhergehende verarbeitet hat. Dabei gerät er immer tiefer in eine Krise. Ausdrucksstarke Illustrationen von Alexandra Fink untermalen den Text atmosphärisch. Alexandra Fink 1969 geboren in Winterthur, ist heute wohnhaft im Tösstal. Sie ist freischaffende Illustratorin und Autorin diverser Lehrmittel. Das Buch Die Krise ist das erste gemeinsame Projekt mit ihrem Bruder Patrick Thali.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 97

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIE KRISE

Eine Krise erleiden wir dann, wenn wir unseren inneren

Bildern nicht mehr vertrauen, wenn wir der Welt wenig

entgegenhalten können und sie über uns hereinstürzt.

Um zu überleben, besinnen wir uns auf eine Notration

an Kraft und Vorstellungsvermögen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

I

Im Restaurant Zum Süden waren nur wenige Gäste an jenem Dienstagabend, als ich um 22 Uhr eintrat. Ich setzte mich an einen Zweiertisch neben der Türe und nahm die Speisekarte zur Hand. Ein Leberli mit Rösti wäre jetzt gerade recht, dachte ich. „Kann man noch etwas Warmes essen?“, fragte ich die Kellnerin, als sie an meinem Tisch stand. „Ja, wenn Sie gleich bestellen“, sagte sie und schaute dabei zur Uhr oberhalb des Buffets. „Gut, dann nehme ich Leberli mit Rösti und einen Zweier Primitivo“, sagte ich. „Noch einen Salat voraus?“ „Ohne Salat.“ Die Kellnerin nahm mir die Karte aus der Hand, steckte sie zurück in die Halterung auf dem Tisch und kehrte ans Buffet zurück.

Da saß ich nun. Ich schaute auf das rot-weiß karierte Tischtuch vor mir, dann ein wenig im Restaurant herum. Vorne am runden Stammtisch, links vom Buffet, saßen drei angetrunkene Männer, die irgendwelche dummen Sprüche zum Besten gaben. Ihre Augen und Wangen glänzten vom Alkohol. Ein primitives Volk, dachte ich, das seine Zeit mit Biersaufen vertrödelt. Aber bei mir sah es ja nicht viel besser aus. Auch ich vertrödelte meine Zeit. Mein Votum in der Gemeinderatssitzung morgen Abend war ungenügend vorbereitet. Dann hätte ich noch fürs Geschäft einiges erledigen sollen. Und der Neujahrsapéro mit den Parteimitgliedern am Freitag stand auch noch bevor.

Ich hatte keine Lust, etwas zu tun. Wozu auch? Ich hatte keine Familie mehr. Meine Motivation war im Keller. Mir fehlte die Kraft, mich richtig hineinzulegen. Seit meiner Scheidung hatte ich das Gefühl, dass dies alles nichts brachte. Es war vergebene Mühe. Die Gemeinderatssitzungen waren zäh. Es ging nicht vorwärts in den Traktanden. Irgendein Egozentriker bremste immer. Man saß über Stunden zusammen und erreichte fast nichts. Zudem störte es mich immer mehr, dass es einigen nur um das Zusammensitzen ging, um die Atmosphäre des Zusammenseins, um die Gemütlichkeit. Ich konnte mich mit dem kaum mehr identifizieren. Ich hatte mir in den letzten Wochen ernsthaft überlegt, ob ich meine politische Tätigkeit darum auf Eis legen sollte. Das Ja, zu dem ich mich schließlich entschied, konnte mich ein wenig entlasten. Es war ein Ja zu einem Parteiaustritt und einem Rücktritt von meinem Amt als Gemeinderat. Nur konnte ich diesen Rücktritt nicht per sofort geltend machen, obschon mir dies am liebsten gewesen wäre.

Etwas in mir hatte sich verändert. Es war wie ein Aufwachen, ein Aufschrecken. Ich wusste noch genau, wann es begann: An einem Herbstmorgen im letzten Jahr. Ich saß an meinem Arbeitstisch und schaute auf meinem Laptop die Mails durch. In der vorhergegangenen Nacht hatte ich nicht sonderlich gut geschlafen und war deshalb in einem Zustand der Überreiztheit. Es war eine Mischung zwischen Übermüdung und Stress, zwischen einfallsloser Kraftlosigkeit und dem Wissen, etwas leisten, es bringen zu müssen. Ich verabscheute diesen Zustand. Er kulminierte oft in heftigen Kopfschmerzen und dem Griff zu Tabletten. An jenem Morgen überfiel mich die Gewissheit, dass nichts mehr in meinem Leben Sinn machte. Ich sah mich an meinem Pult sitzen, als wäre ich für einige Sekunden außerhalb meiner selbst. Ich sah, wie ich auf den Bildschirm starrte mit geröteten Augen. Was tat ich hier eigentlich? War dieses Abarbeiten meine Berufung? War diese tägliche Beschäftigung mit Nichtigkeiten und Lappalien meine Lebensaufgabe? Die Einsicht, einem sinnlosen Dasein zugesagt zu haben, war so stark, dass ich nicht mehr weiterlesen konnte. Ich klappte den Laptop zu, erhob mich, ergriff mein Jackett und begab mich ins Freie.

Es war Oktober. Die Luft war frisch, der Himmel wolkenlos. Am Paradeplatz warteten einige wenige auf ihr Tram. Ich tat ein paar Schritte zum See. Bei der Schiffsstation hinter dem Bürkliplatz blieb ich einen Moment stehen und schaute auf das Wasser hinaus. Noch war die Sonne nicht aufgegangen, aber man sah bereits die Alpen. Hier konnte ich gut durchatmen. Die frische Seeluft tat gut. Möwen kreisten über dem Ufer und waren nebst einigen Schwänen auf Futtersuche zwischen den Steinpflastern. Ich ging bis ans Ende des Quais 1 und stand für einige Minuten über der dunkelgrünen Wasseroberfläche.

Katrin fehlte mir. Da draußen in der Welt hatte nach unserer Trennung niemand auf mich gewartet. Nichts konnte mich mehr aufheitern. Nichts interessierte mich. Meine Tätigkeit, beruflich und politisch, war eine leere Beschäftigung, ein Gang in die Verödung und Einsamkeit, in ein menschliches Scheitern. Meine Familie, meine Frau waren mir wichtig. Es ging nun alles seinen Weg, sicherlich. Aber diese Form von Weitergehen schien mir nicht mehr legitim. Es reichte nicht, so zu leben. Mein Problem war: Ich hatte nichts in den Händen, hatte diesem Leben nichts Besseres entgegenzuhalten. Ich wusste nur, es war falsch. Aber wie es hätte richtig sein müssen, wusste ich nicht.

Ich sah, wie die Sonne aufging und das Dach der Bürglikirche zum Glänzen brachte. Es war ein schöner Moment. Der Waldhang des Üetlibergs war nun in ein goldenes Licht getaucht. Ich stand für einen Augenblick da und verfolgte das beeindruckende Naturschauspiel, dann kehrte ich in mein Büro am Bleicherweg zurück.

„Einmal Leberli mit Rösti. En Guete“, sagte die Kellnerin und stellte den warmen, nach Zwiebeln und Knoblauch duftenden Teller vor mich hin. „Danke, und dann noch ein wenig Brot, bitte.“ „Sofort.“ Die Leberli schmeckten. Ich nahm einen Schluck Roten. Der Wein harmonierte mit dem Fleisch. Essen war etwas Schönes. Es war meine einzige Freude, musste ich eingestehen, ich hatte sonst keine.

Ich hatte den Eindruck, andere seien genauso verloren wie ich. Auch ihr Weg war ein Tappen im Dunkeln. Auch ihr Leben war voll leerer Beschäftigung, Verödung und Vereinsamung. Sie konnten mir daher kein Trost sein. Die Mitglieder des Rats, meine Parteikollegen, die Mitarbeiter unserer Unternehmung, sie alle waren Schatten, sie alle waren menschlich gescheitert. Ich empfand dieses Scheitern sehr stark. Es beschäftigte mich ununterbrochen. Ich sehnte mich nach echtem Kontakt und Austausch. Es war dies mit niemandem möglich. Alle waren gefangen in ihrer persönlichen Malaise. Ich hatte daher keine Freunde mehr, weder privat noch in meinen Ämtern. Ich zog mich von allen zurück.

Ich winkte der Kellnerin. „Ja, bitte?“ Sie stand wieder an meinem Tisch. „Was haben Sie für Desserts?“ Sie blies Luft aus dem Mund, dann sagte sie: „Viele. Alles auf der Karte, frischen Apfelkuchen haben wir auch.“ Ich schaute schnell in die Karte. „Vanillepudding mit Schlagrahm, bitte.“ „Gern.“ Sie kehrte ans Buffet zurück. Eine charmante Frau, fand ich. Meine Stimmung hatte sich mit dem Essen ein wenig aufgehellt.

Ich hatte mich schließlich untersuchen lassen, im Unispital. Mein Motivationseinbruch hätte ja auch körperlichen Ursprungs sein können. Aber alle Blutuntersuchungen, eine Darmspiegelung und eine Hirntomografie konnten keine Erklärung liefern. Ich war kerngesund. Meine Werte stimmten, meine inneren Organe waren intakt. Auch fühlte ich mich körperlich nicht krank. Ich hatte einen guten Appetit. Aber ich war müde, ich war verändert.

„Hier, einmal Pudding mit Schlagrahm“, sagte die Kellnerin. „Dann würde ich gerne gleich zahlen.“ „Ich bringe die Rechnung.“

Es ging gegen 23 Uhr, als ich das Restaurant Zum Süden verließ. Frische, kühle Winterluft schlug mir entgegen. In der Niederdorfgasse war es ruhig. Einzelne Passanten waren unterwegs. Ich hatte meinen Wagen auf dem Zähringerplatz geparkt und schlug daher den Weg Richtung Mühlegasse ein. In der Chériebar saß wieder die Alkoholikerin, eine struppige Blondine, die ich immer, wenn ich durchs Niederdorf ging, durch die Fensterfront des Lokals erblickte. Sie war ein Haufen Elend, der vom Leben nichts mehr zu erwarten schien. Ich fragte mich nur, wer ihren Konsum finanzierte. War es das Sozialamt oder war sie wohlhabend?

Aus der Mühlegasse kam mir eine grölende Gruppe Studenten entgegen. Ihre Mützen saßen schräg auf ihren Köpfen, die Krawatten waren verschoben und die Hemden staken nicht mehr in den Hosen. Offensichtlich wurde heute Abend in ihrer Verbindung kräftig gefeiert. Mir kam diese leere, alkoholgeschwängerte Fröhlichkeit läppisch vor. Es konnte doch nicht sein, dass man auf diese Art seine Zeit totschlug.

„Es guets Neus, Herr Pfenniger!“, johlte mir einer zu. Das durfte doch nicht wahr sein. Instinktiv drehte ich mein Gesicht zur Häuserfront. „Das war Gemeinderat Pfenniger!“, hörte ich ihn zu einem andern sagen. „Olé, olé, olé, Pfenniger, olé!“ Die Saubande sang meinen Namen im Chor. So etwas brauchte ich nun wirklich nicht. Ich war froh, als ich endlich um die Ecke in die Mühlegasse einbiegen konnte. Diese Trinkgemeinschaft war doch das Letzte, die ultimative Traurigkeit. Was hatten sie denn gemein, außer dem Trinken und dem sich gegenseitig Protegieren? Ich kannte diese Leute, ich wusste, wovon ich redete. Auch unter meinen Parteikollegen gab es etliche, die ihren Weg über eine Studentenverbindung gemacht hatten. Ich fand diese Art von Begünstigung degoutant. Ich war in der Partei, weil ich etwas bewegen wollte. Ich war bereit, Entscheidungen mitzutragen, und ich war bereit, die Partei finanziell zu unterstützen. Dafür hatte ich eine entsprechende Position in der Privatwirtschaft – und die hatte ich mir weitestgehend selber erarbeitet. Ich brauchte keine Partei, um vorwärtszukommen. Ich brauchte die Partei und das Gemeinwesen überhaupt nicht. Ich wollte etwas hineingeben. Aber für mich persönlich schaute dabei nichts heraus. Das war bis anhin kein Problem gewesen. Ich tat etwas für die Gemeinschaft, das war so weit in Ordnung. – Nun aber störte sie mich, die zähe und zeitintensive Freiwilligenarbeit für die Politik, am Abend, an den Wochenenden, obschon ich nun genügend Zeit hatte. Ich war ja alleinstehend. – Aber sie widerte mich an. Ich konnte ihr nichts mehr abgewinnen.

Mein Wagen stand gleich vor dem Portal der Predigerkirche. Ich öffnete die Tür, stieg ein und startete den Motor.

II

Ich fuhr über den Sihlquai zum Escher-Wyss-Platz. Dann nahm ich die Autobahneinfahrt über die Pfingstweidstraße. Ich wohnte in einer bescheidenen Zweizimmerwohnung in Weiningen. Nach der Scheidung kam sie mir – außerhalb der Stadt, in guter Distanz zu meiner Ex-Frau – gelegen. Katrin blieb weiterhin mit den Kindern in unserer alten Wohnung im Enge-Quartier. Ich zahlte natürlich eine ausreichende Summe Alimente und sie legte Wert darauf, dass der monatliche Betrag pünktlich auf ihr Konto überwiesen wurde. Diesbezüglich konnte sie mir keinen Vorwurf machen. Da knauserig und geizig zu tun, hatte ich wirklich nicht nötig. Dabei waren wir einst ein glückliches Paar. Wir waren wirklich glücklich, das konnte man sagen. Damals hatten wir noch keine Kinder. Mit den Kindern wurde es schwierig. Die Kinder waren unser Ende. Glücklich waren Katrin und ich alleine. Zwei Wochen in Südfrankreich waren die beste Zeit meines Lebens. Wir verbrachten sie auf der Insel Porquerolles. Wenn ich daran dachte, sah ich Sonne, Meer und Katrin an meiner Seite. Ich sah, dass sie glücklich war, dass auch sie die Zeit ihres Lebens hatte. – Auch wenn sie heute etwas anderes behauptete. Aber im Nachhinein war nichts mehr recht. Wenn man sich trennen will, gibt es nichts Positives mehr in einer Beziehung. Auch die Vergangenheit ist dann nichts mehr wert. Ich dachte oft an diese Tage des Lichts und der guten Atmosphäre. Ich dachte an sie mit Wehmut, denn sie waren ein Stück abgeschnittene Vergangenheit. Sie würden so nie mehr möglich sein. Es war eben nicht das Gleiche, als wenn Katrin und ich noch zusammen wären. Dann wären diese zwei Wochen ein Stück unserer Vergangenheit. Es würde ein direkter Weg von einst zu heute führen. Aber so, wie es jetzt war, war diese Vergangenheit abgeschlossen, Geschichte, etwas, das keinen Bezug zum Jetzt hatte. Es war einmal – es war schön, es würde so nie mehr sein. Es irritierte mich, dieses Niemehr. Es