14,99 €

Mehr erfahren.

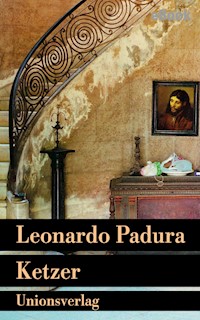

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nach achtzehn Jahren im Exil kehrt der Schriftsteller Fernando nach Havanna zurück, um nach einem verschollenen Manuskript des Dichters José María Heredia zu suchen. Die Rückkehr führt ihn nicht nur zu den Geheimnissen der Freimaurer Kubas, denen Heredia angehörte, sondern auch in die eigene Vergangenheit: Wer hat Fernando vor bald zwanzig Jahren denunziert und damit ins Exil getrieben? Padura verwebt drei Handlungsstränge: Das Schicksal von Fernando, die Suche nach dem verlorenen Manuskript und die fiktiven Memoiren von Heredia. Gleichzeitig vermittelt er ein atmosphärisches Bild von Kubas Geschichte, vom beklemmenden Lebensgefühl im Exil und deckt erstaunliche Parallelen im Leben der beiden Schriftsteller aus zwei Jahrhunderten auf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 784

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Über dieses Buch

Nach Jahren kehrt der Schriftsteller Fernando nach Havanna zurück, auf den Spuren des Dichters José María Heredia. Er stößt nicht nur auf die Geheimnisse der Freimaurer Kubas, sondern auch auf die eigene Vergangenheit: Wer hat ihn damals denunziert und fortgetrieben? Aufbruch, Exil, Heimkehr: ein atmosphärisches Bild der kubanischen Geschichte.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.

Zur Webseite von Leonardo Padura.

Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.

Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Leonardo Padura

Die Palme und der Stern

Roman

Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 4 Dokumente

Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel La novela de mi vida im Verlag Tusquets Editores, Barcelona.

Originaltitel: La novela de mi vida (2002)

© Leonardo Padura, 2002

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: age fotostock/LOOK-foto

Umschlaggestaltung: Martina Heuer

ISBN 978-3-293-30872-5

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 24.06.2024, 11:40h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

DIE PALME UND DER STERN

DankErster Teil — Das Meer und die HeimkehrWarum erwache ich nicht endlichaus meinem Traum?Ach …AUCH WENN ICH VIELE JAHRE GEBRAUCHT HABE …Miguel Ángel, El Negro, kam als Letzter …MEHR ALS ALLES AUF DER WELT liebte Domingo …Er zog den Knoten nach links, zurrte ihn …WENN ICH MEIN LEBEN ÜBERDENKE, kommt es mir …Ja, es ist ein Wunder.« Doktor Mendoza klopfte …EINES DER FESTE, DIE DAS LEBEN für mich …Passiert mir dasselbe, was dir passiert ist …WIEDER DAS MEER. ALLES BEGANN VON VORN …Wieder nichts Neues?«, hatte er gewohnheitsmäßig gefragt …TAUSENDMAL HABE ICH MICH GEFRAGT, was aus meinem …Mit ungläubigem Staunen verfolgten Fernando Terry, Álvaro Almazán …UNVORSTELLBAR ERSCHEINT MIR, DASS ICH INMITTEN der politischen …Wie kannst du dir da so sicher sein …EIN GANZES JAHR, LANG UND SCHON fast verzweifelt …Auch wenn Fernando Terrys Leben seit dem Morgen …IN DEM MOMENT, ALS UNS DIE AUGEN verbunden …Wie sehr mochte sich dieser unscheinbare, friedliche Fluss …ICH ERINNERE MICH AN DEN MONAT April als …Wie viele Flaschen sind es denn nun?«DIEJENIGEN, DIE MICH KENNEN, und auch die …Zweiter Teil — Die Verbannungen… nun ist es Zeit, dass der Romanmeines …WIR SCHRIEBEN DEN 4. DEZEMBER 1823, als die …Warum hast du mich hier raufklettern lassen?«UND DANN KAM PLÖTZLICH, WIE EIN TROST für …Cristóbal Aquino öffnete die Tür und nahm beglückt …VIEL POESIE SCHRIEB ICH IN JENEN KALTEN …Álvaro sah es als eine persönliche, unübertragbare Mission …GERETTET UND GLÜCKLICH FÜHLTE ICH MICH, als ich …Der späte Nachmittag war schon immer seine bevorzugte …PLÖTZLICH VERÄNDERTE SICH ALLES. Deutlich spürte ich den …Von der Bougainvillea zur Betelnusspalme und von der …SOSEHR ICH MIR AUCH VORNAHM, mich von der …Fernando Terry konnte nicht ahnen, dass er Doktor …IN DIESER ZEIT WURDE DER GEDANKE, aus Mexiko …Und die Kothurne? Dort waren die Friese …UND ENDLICH SPÜRTE ICH WIEDER den Segen eines …Danach fahren wir aber nach Varadero, abgemacht?« …DAS FURCHTBARE GEFÜHL, EIN AUSLÄNDER ZU SEIN …Es ist Álvaro«, sagte Delfina und reichte ihm …HAVANNA BEJUBELTE DAS NEUE JAHR 1837, doch ich …Durch schwarze, mit leuchtend weißen Totenschädeln bestickte Stoffe …ALS ICH DAS SCHIFF BESTIEG, das mich in …Den Blick fest auf den Morgenstern gerichtet wie …Historische AnmerkungenMehr über dieses Buch

Über Leonardo Padura

Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«

Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«

Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«

Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«

Über Hans-Joachim Hartstein

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Leonardo Padura

Zum Thema Kuba

Zum Thema Karibik

Zum Thema Lateinamerika

Zum Thema Geschichte

Für meinen Vater, Freimaurer-Meister 33. Grades,

sowie für alle Freimaurer Kubas.

Für Lucía, aus den immer gleichen Gründen.

Dank

Obwohl durch historische Fakten belegt und durch Briefe und persönliche Dokumente gestützt, muss der in der ersten Person erzählte Roman des Lebens von José María Heredia als ein fiktives Werk betrachtet werden. Das reale Leben des Dichters und das der Personen in seinem Umfeld – angefangen bei Domingo del Monte, Varela, Saco und Tanco bis hin zum Generalfeldmarschall Tacón und dem mexikanischen Caudillo Santa Anna sowie seinen beiden großen Lieben Lola Junco und Jacoba Yáñez – wurde einer fiktiven Handlung zugrunde gelegt, in der sich die realen Ereignisse mit den romanhaften, erfundenen frei vermischen. So ist alles, was Heredia erzählt, wirklich geschehen oder hätte geschehen können; doch stets wird es aus der Perspektive eines Schriftstellers und heutigen Zeitgenossen betrachtet und wiedergegeben.

Bei der Arbeit an einem Buch wie diesem – während der Recherche, der Niederschrift und der Korrektur – ist der Autor auf die Urteile, die Nachforschungen und die kritische Lektüre, kurz, auf die Mitarbeit und das Vertrauen vieler Menschen angewiesen. Deswegen möchte ich mich in erster Linie bei meiner Freundin Marta Armenteros für ihre unschätzbare Hilfe bei der Suche nach Sekundärliteratur und anderen Informationen sowie bei Ambrosio Fornet für seine notwendige und erhellende Durchsicht der ersten Romanfassung bedanken. Mein Dank geht gleichermaßen an die unsterblich in ihre Heimatstadt Matanzas verliebten Raúl Ruiz und Urbano Martínez Carmenate; an Belkis Hernández und Liliana Chirino für den Gang durch den Aldama-Palast; an Professor Eduardo Torres Cuevas, der mir das unveröffentlichte Manuskript seiner Geschichte der Freimaurerei in Kuba überlassen hat; an José Luis Ferrer für seine aufschlussreichen Analysen der Entwicklung der kubanischen Kultur in den zwanziger und dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts; an Eliseo Alberto, der mir die Geschichte von Eugenio Florit geschenkt hat; an meine treuen Leser und Lektoren Alex Fleites, Arturo Arango, Vivian Lechuga, José Antonio Michelena, Beatriz de Moura, Anne-Marie Métailié und Abilio Estévez für die Zeit und die Arbeit, die sie investiert haben, um diesen Roman zu verbessern. Und wie immer möchte ich mich ganz besonders bei meiner Frau Lucía López Coll bedanken, für ihre Geduld, ihren literarischen Rat und andere, notwendige – unverzichtbare – Dinge.

Leonardo PaduraMantilla, Sommer 2001

Erster Teil

Das Meer und die Heimkehr

Warum erwache ich nicht endlichaus meinem Traum?Ach, wann wird der Roman meinesLebens enden,damit seine Wirklichkeit beginnenkann?José María Heredia, 17. Juni 1824

Mach mir einen doppelten Espresso, Bruder.«

So oft hatte er diesen Satz in Gedanken wiederholt, achtzehn Jahre lang, dass die Wörter in der Erinnerung und im Mund jeden Sinn verloren hatten und jetzt hohl klangen, wie ein Losungswort in einer unverständlichen Sprache. Denn auch wenn er sich bemühte, das einzig Richtige zu tun – nämlich zu vergessen –, bäumte sich Fernando Terrys Gewissen immer wieder auf, und dann überlegte er sich unweigerlich, was er gerne in dem Augenblick empfinden würde, wenn er sich nach einem doppelten Espresso im Las Vegas eine Zigarette anzünden, die Calle Infanta überqueren und die 25. Straße hinuntergehen würde, bereit, sich dem Besten und dem Schlechtesten seiner Vergangenheit zu stellen. Von Melancholie bis Hass, von Freude bis Gleichgültigkeit, von Groll bis Nachsicht, auf seinen imaginären Reisen hatte Fernando alle Karten der Erinnerung ausgespielt, ohne zu ahnen, dass in einem düsteren Winkel noch jene aggressive Traurigkeit lauern könnte, die sich seinem Herzen eingebrannt hatte, zusammen mit der Frage: Musstest du zurückkehren?

Zu Beginn seines Exils, in den Monaten der Ungewissheit, als er in einem stickigen Zelt im Park des Orange Bowl in Miami gelebt hatte, ohne zu wissen, ob er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen würde, hatte Fernando sich mit dem Gedanken an eine kurze, aber notwendige Rückkehr getragen. Sie sollte ihm helfen, die durch einen niederträchtigen Verrat verursachten blutenden Wunden zu schließen und ihn vielleicht sogar von dem schwindelerregenden Gefühl zu befreien, seinen Mittelpunkt verloren zu haben, sich außerhalb von Zeit und Ort zu befinden. Doch als nach Jahren eine Barriere aus Gesetzen und Verordnungen seine Rückkehr immer noch verhinderten, redete er sich ein, dass es möglich, ja, vielleicht das Beste sei, zu vergessen. Und nach und nach verspürte er eine wohltuende Erleichterung. Die Sehnsucht nach der Heimat verflüchtigte sich, verwandelte sich in ein schlummerndes Gefühl der Beklemmung, das in gewissen unbestechlichen Nächten hinterlistig in ihm aufstieg, wenn in der Einsamkeit der Dachwohnung in Madrid seine Erinnerung unbeirrbar irgendeinen Moment der dreißig Jahre, die er auf der Insel gelebt hatte, wiederaufleben ließ.

Doch seit ihn Álvaros Brief mit der schon nicht mehr erwarteten aufregenden Nachricht erreicht hatte, wurde die Notwendigkeit einer Rückkehr mehr als ein im Verborgenen lauernder Albtraum. Fernando verspürte den Drang, den Koffer mit den so gefährlichen Erinnerungen erneut zu öffnen. Also holte er zum ersten Mal, seit er aus Kuba fortgegangen war, die alten Unterlagen hervor, um in seiner unglückseligen Doktorarbeit über die Dichtung und Ethik von José María Heredia zu lesen, während er in Gedanken jeden einzelnen der Schritte vorwegnahm, die ihn zu Álvaros Wohnung führen würden, um sich schließlich in jenem stets düsteren Hausflur mit den beschwerlichen Treppen wiederzufinden und sich kopfüber in den Strudel der Vergangenheit zu stürzen. In der Vorstellung pflegte er die Abfolge, das Tempo, die Absicht seiner Handlungen und Gedanken zu variieren. Doch sie starteten immer an der Theke des Las Vegas, wo er Seite an Seite mit Betrunkenen, irgendeinem Busfahrer in Eile, Männern, die beim nahen Radiosender arbeiteten, sowie den unvermeidlichen Tagedieben den leichten, süßlichen Kaffee trinken würde, den man nur in jenem alten Café bekommen konnte. Ein Café, das es, wie er jetzt mit unsagbar stechendem Schmerz feststellte, nur noch in seiner Erinnerung und in irgendwelchen Romanen über das nächtliche Havanna gab: Das Café Las Vegas mit seiner unverwüstlichen Theke aus blankpoliertem Mahagoni hatte sich, wie so viele andere Dinge seines Lebens, in Luft aufgelöst.

Als würde er von einer fremden Macht vorangestoßen, flüchtete Fernando vor diesem Fiasko, und angesichts des baufälligen Gebäudes, in dem sein Freund zwischen überquellenden Mülleimern, von Salpeter zerfressenen Mauern und räudigen Straßenkötern lebte, begriff er, dass der Kampf zwischen seiner Erinnerung und der Wirklichkeit gerade erst begonnen hatte. Er zog es vor, zunächst zum Malecón weiterzugehen, bevor er in Álvaros Wohnung hinaufstieg, wo ihn möglicherweise eine noch niederdrückendere Atmosphäre von Mangel und Tristesse erwartete.

Beinahe freudig überrascht stellte er fest, dass die Uferpromenade, deren lange Mauer die Einwohner Havannas vom Meer trennte, zu dieser nachmittäglichen Stunde, in der die Sommersonne noch brannte, menschenleer war. Nur in der Ferne sah er ein paar Angler hoffnungsvoll ihre Ruten ins Wasser werfen, während aus der Bucht ein aufgeputztes Touristenschiff aufs offene Meer hinausfuhr.

Achtzehn Jahre Kampf gegen die Einzelheiten dieses Augenblicks, um am Ende wieder von dem bedrückenden Gefühl des Verlorenseins übermannt zu werden, ließen ihn am Sinn seiner Rückkehr zweifeln. So klammerte er sich an Álvaros Brief, an die Nachricht in Großbuchstaben, die ihn dazu bewegt hatte, all seine Bedenken beiseitezuwischen und einen Monat Urlaub zu beantragen, um nach Kuba zurückzukehren: FERNANDO, FERNANDO, FERNANDO: ENDLICH GIBT ES EINE HEISSE SPUR. ICH GLAUBE, WIR WISSEN JETZT, WO HEREDIAS VERSCHWUNDENE MANUSKRIPTE SIND. Und dann schrieb ihm sein Freund, dass Dr. Mendoza, ihr ehemaliger Professor und seit seiner Pensionierung Bibliothekar der Großen Loge, im Keller des Staatsarchivs mehrere Kisten mit Unterlagen der Freimaurer entdeckt und dass sich unter den Papieren ein Dokument befunden habe, das einem den Atem verschlagen könne. Es handle sich um ein Protokoll aus dem Jahre 1921 der Freimaurerloge Söhne Kubas von Matanzas, versammelt zu Ehren José de Jesús Heredias, des jüngsten Sohnes und letzten Treuhänders des Dichters José María Heredia. Darin sei verbürgt, dass der alte Freimaurer dem Ehrwürdigen Meister einen versiegelten Umschlag mit einem wertvollen Dokument seines Vaters übergeben habe, welches von den Erben der Loge, die den kämpferischen Dichter 1822 in die Freimaurerei eingeführt habe, bis 1939 unter Verschluss gehalten werden müsse … Was das für ein wertvolles Dokument sein könne?, fragte ihn Álvaro in seinem Brief, und Fernando kam zu dem Schluss, dass es sich um nichts anderes als das verlorengegangene Manuskript der mutmaßlichen Autobiografie von Heredia handeln müsse, nach der er jahrelang ohne den geringsten Erfolg gesucht hatte. Zwei Wochen darauf verwarf er seine früheren Entscheidungen und ging zum kubanischen Konsulat, um die Formalitäten zum Erhalt eines Visums in die Wege zu leiten, das ihm die zeitlich begrenzte Rückkehr in seine Heimat erlaubte.

Ganz in seine Grübeleien versunken, bemerkte Fernando das Touristenschiff erst wieder, als der Wind die Klänge der Trommeln und Rumbarasseln von Bord zu ihm herübertrug. Er sah zu dem Schiff hinüber und erblickte einen Mann an der Reling, der sich offenbar von dem lärmenden Vergnügen der übrigen Touristen fernhielt. Plötzlich hob der Mann den Kopf und starrte zu Fernando herüber, so als wäre es ihm unbegreiflich, dass ein Mensch in der prallen Mittagssonne Havannas ganz alleine auf der Ufermauer saß. Fernando starrte zurück und folgte dem Schiff mit den Augen, bis sich auch die kleinste der Wellen in seinem Kielwasser an der felsigen Uferbefestigung brach. Der Unbekannte, der ihn so forschend anstarrte, beunruhigte Fernando. Und als könnte er Zeit und Raum überwinden, spürte er den Schmerz, der José María Heredia an jenem sicherlich kalten Morgen des 16. Januar 1837 überkommen haben musste, als er von der Brigg aus, die ihn nach einem letzten, schmerzvollen Besuch auf der Insel ins Exil zurückbrachte, sah, wie die Wellen sich von dem Schiff entfernten und auf ebendiese Felsen zurollten, den letzten Zipfel Kubas, eines Landes, das der Dichter nie mehr wiedersehen sollte.

Und ich, musste auch ich zurückkommen?, fragte er sich erneut, während er den Malecón überquerte, sich eine nach trockenem Gras schmeckende Zigarette anzündete, die 25. Straße entlangging und die schmalen Stufen erklomm, die ihn zu Álvaros Wohnung führten. Eher ängstlich als behutsam, gerade so, als schreckte er davor zurück, klopfte er an die alte Holztür, und sein Herz schlug schneller, als er Schritte und dann die Tür in den Angeln quietschen hörte.

»Endlich, Bruder«, sagte Álvaro und umarmte ihn, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern.

»Mensch, Varo!« Fernando drückte die Schweiß, Zigaretten und Alkohol ausdünstende knochige Gestalt des Mannes an sich, den er Jahre zuvor als einen seiner besten Freunde betrachtet hatte.

»Wie schön, dich zu sehen … Dich gibt es also noch, kaum zu glauben … Bist ja fast weiß geworden …«

Álvaro lachte über seinen eigenen Scherz, und Fernando stimmte in sein Lachen ein, obwohl das, was er sah, viel schlimmer war, als er es sich vorgestellt hatte. Die fünfzig Jahre, in denen Álvaro Almazán, befeuert durch billigen Fusel, schlecht geschlafen und sich noch schlechter ernährt hatte, mussten seiner Leber dasselbe Aussehen verliehen haben wie seinem Gesicht: eine violette Maske, durchzogen von unnatürlich tiefen Furchen und knotigen Venen, die jeden Moment zu platzen drohten.

»Hab schon den ganzen Morgen auf dich gewartet«, sagte Álvaro und legte ihm einen Arm um die Schulter. »Los, komm rein.«

Von dem unausrottbaren Schorf des Salpeters zerfressen, atmete die Wohnung immer noch jene Verwahrlosung, der Fernando mehr als dreißig Jahre zuvor bereits begegnet war, als Álvaros Eltern noch gelebt und sie sich angefreundet hatten. Vielleicht wegen des Gefühls der Freiheit, das die ständig dort herrschende Unordnung hervorrief, hatte die Gruppe der jungen Dichter angefangen, sich auf der Dachterrasse dieses Hauses zu treffen, was schließlich zu den berühmten Zusammenkünften der »Spötter« werden sollte.

»Ich weiß, woran du gerade denkst«, sagte Álvaro lächelnd, während er sich auf der Terrasse in einen der eisernen Schaukelstühle fallen ließ.

Fernando nickte zustimmend und setzte sich in den anderen Schaukelstuhl.

»Hier verändert sich nichts …«

»Ich hab Rum da.«

»Hier verändert sich nichts und niemand«, präzisierte Fernando.

»Mehr als du glaubst. Aber es gibt gewisse Dinge, denen man treu bleibt.«

Álvaro brauchte eine knappe Minute, um mit zwei Gläsern, Eiswürfeln und einer Flasche ohne Etikett mit trübem Inhalt zurückzukommen. Er goss die Gläser randvoll und reichte eines davon Fernando.

»Worauf trinken wir?«

»Auf die toten Dichter. Auf uns alle, die wir entschlafen sind«, sagte Álvaro, der immer schon gern das Wort »entschlafen« benutzt hatte. Ohne vorher anzustoßen, trank er den ersten Schluck. »Schau mich an … Enrique schaust du dir besser nicht an. Zwanzig Jahre unter der Erde, das ist kein Spaß. Und der arme Víctor wird wohl so ähnlich aussehen … Die anderen laufen zwar noch rum, ernten sogar Ruhm und Ehre, aber auch sie sind schon vor langer Zeit entschlafen … Und du selbst! Manchmal hab ich mich an dich erinnert, als wärst du bereits tot.«

»Erzähl keinen Quatsch, Varo.«

»Hör mal«, er trank hastig einen großen Schluck, »irgendwo hab ich noch deinen Brief. Schreib mir nur aus drei Gründen: wenn meine Mutter im Sterben liegt, wenn Du im Sterben liegst oder wenn Du Heredias Manuskript gefunden hast …«

»Du hast gemogelt und mir deine Bücher geschickt.«

»Aber ich hab nicht mal ne Widmung reingeschrieben, gehorsam, wie ich bin …«

»War schon okay, mir die Bücher zu schicken«, musste Fernando zugeben und probierte den Rum, der einen leichten Kerosingeschmack auf seiner Zunge zurückließ. »Also, ich hab ein Visum für einen Monat gekriegt, Verlängerung eventuell möglich … Meinst du, das reicht?«

»Ich hab nicht die geringste Scheißahnung … Aber am Anfang ist es immer das Beste, erst mal anzufangen, oder? … Heute werden die Spötter zum ersten Mal seit fünfundzwanzig Jahren wieder alle zusammen sein. Und ich hab zwei Kerzen besorgt, eine für Enrique und die andere für Víctor, die beiden, die entschuldigt fehlen …«

Fernando stand auf und stellte sich an die Brüstung. Obwohl das Meer weniger als hundert Meter weit entfernt lag, war es nur von dieser Stelle aus möglich, ein Fitzelchen seines blauen Schimmers zu erhaschen, und auch das nur, wenn man sich weit über das Geländer beugte. In poetischeren Zeiten hatte er deswegen Lust gehabt, all die hässlichen Gebäude, die im Weg standen, abzureißen.

»Ich hab dir doch gesagt, dass ich keinen sehen will … Dich, Miguel Ángel, aber sonst keinen …«

»Erzähl keinen Scheiß, Fernando, wie lange willst du das noch mit dir rumschleppen?«

»Erzähl du lieber keinen Scheiß, Varo«, ereiferte sich Fernando und drehte sich um. »Der, der mich denunziert hat, muss mich sehr gut gekannt haben. Und auch wenn ich beschlossen habe, alles zu vergessen, ziehe ich es vor, keinem zu begegnen und die Geschichte auf sich beruhen zu lassen.«

»Dann lass sie auf sich beruhen, aber verzichte nicht auf dein Leben. Das ist dir sowieso schon reichlich versaut worden.«

»Zu reichlich, glaube ich … Los, gib mir mehr Rum.«

AUCH WENN ICH VIELE JAHRE GEBRAUCHT HABE, um mir klar darüber zu werden, so bin ich mir heute sicher, dass der Zauber Havannas von seinem Geruch herrührt. Wer die Stadt kennt, wird bestätigen, dass sie ein ganz eigenes Licht besitzt, intensiv und mild zugleich, und eine heitere Tönung, was sie von tausend anderen Städten der Welt unterscheidet. Doch erst ihr Geruch haucht ihr diese unverwechselbare Seele ein, die sie der Erinnerung lebendig erhält. Der Geruch von Havanna ist weder besser noch schlechter als anderswo, ist weder Wohlgeruch noch Gestank, und vor allem, er ist nicht rein: Er entsteht aus dem fiebrigen Gemisch, das eine chaotische und faszinierende Stadt ausschwitzt.

Der Geruch schlug mich gleich beim ersten Mal in seinen Bann, als ich, bereits fähig, die Dinge bewusst in mich aufzunehmen, nach Havanna kam. Mit meinen knapp vierzehn Jahren hielt ich mich für erwachsen, und ich vermochte die Einzigartigkeit jenes Geruchs zu erkennen, da mir die Ausdünstungen von halb Amerika bekannt waren: angefangen bei dem sumpfigen Gestank von Pensacola über die satten, unvermischten Gerüche der Städte an den Küsten und in den Bergen Venezuelas, die heißen, süßlichen Dunstschwaden von Santo Domingo oder den Duft nach frischen Meerestieren in Veracruz bis hin zu den Gerüchen nach Tortillas und trockenem Staub in Mexiko. Havanna dagegen empfing mich mit einem wunderbaren Gemisch, in dem der scharfe Geruch nach spanischen Pfefferwürsten, den Chorizos, mit dem nach Dörrfleisch aus Montevideo wetteifert, der Gestank nach Pferdeäpfeln mit der frischen Meeresbrise, die säuerlichen Ausdünstungen der Schwarzen mit den süßlichen Lavendeldüften der weißhäutigen Damen (oder derer, die man dafür hält), der Pestgestank der Tümpel mit dem durchdringenden des Petroleums, das in den Lampen verbrannt wird, der Geruch von soeben aus Europa eingetroffenen teuren Stoffen mit dem nach räudigen Hunden, den Herren der Nacht und der Abfallhaufen, der Gestank nach der Pisse der Milchkühe, die ihre zum Platzen gefüllten Euter durch die Gegend schaukeln, mit den verlockenden Gerüchen, die den Stundenhotels entströmen, in denen es nach Alkohol und Minze duftet, vermischt mit den Gerüchen der schwarzen, hell- und dunkelbraunen, weißen und gelben Frauenkörper, die alle erdenklichen männlichen Bedürfnisse zu befriedigen verstehen. Und die in der Luft hängenden Düfte nach Jasmin und Tabak, die Gerüche nach Teer und Käse, nach frischem Fisch und verschüttetem Wein, die sich mit denen nach allen möglichen Früchten vermengen, die das wunderbare tropische Klima hervorbringt und die man auf den Märkten Havannas finden kann: Ananas, Mangos, Guajaven, Papayas, Guanábanas und köstliche Bananen verschiedenster Größen und Farben …

Jetzt atme ich nur noch eine schale Luft, und aus meinen verbrauchten Lungen steigt verstohlen das warme, jugendliche Gefühl von damals auf. In meiner Brust pulsiert der verlorene Geruch Havannas mit der schmerzvollen Heftigkeit des Romans, der mein Leben war und in dem alles in übertriebenen Dosen zusammenfloss. Poesie, Politik, Liebe, Verrat, Traurigkeit, Undankbarkeit, Angst, Schmerz, all das ergoss sich sturzbachartig über mich, um eine stürmische Existenz zu prägen, die nun sehr bald zu Ende gehen wird. Dann wird nichts bleiben als das Vergessen und vielleicht die Poesie, frei von der Intensität der Tage und der Jahre, weit entfernt auch von jenem Moment, in dem sie einem Menschen – mir – wie ein Blitz in Fleisch und Blut überging.

Wenn ich mir die Zeit nehme, die Gerüche Havannas heraufzubeschwören, dann deshalb, weil der glückliche Beginn dieser Geschichte in der Stadt anzusiedeln ist, in der ich, kaum angekommen, jenen Geruch fand, der mich begeisterte und den ich aus irgendeinem geheimnisvollen Grunde als den meinen empfand. Wie gesagt, war ich gerade mal vierzehn Jahre alt, als ich auf die Insel kam, aus Venezuela, wo meine Familie die letzten fünf Jahre verbracht hatte, inmitten von separatistischen Unruhen und furchtbar grausamen Gemetzeln, die die verschiedenen Parteien veranstalteten. Der Aufenthalt in Havanna versprach kurz zu werden, da unser eigentliches Ziel Mexiko war, wo mein Vater, seit jeher königlicher Beamter, den Posten des Polizeipräfekten annehmen sollte. Mein kurzes Leben war bis dahin ein ständiges Herumziehen gewesen, als wäre es mein Schicksal, nirgendwo hinzugehören, keinen festen Ort zu haben, für immer jemand zu sein, der unterwegs ist zu anderen Zielen. Obwohl in Kuba geboren, im heißen Santiago, an dessen Gerüche ich keinerlei Erinnerung habe, hatte ich zuvor nur knapp drei Jahre auf der Insel meiner frühesten Kindheit gelebt. So lernte ich erst jetzt während dieses kurzen Aufenthaltes das Land kennen, an dessen Ufern meine Eltern nach mehreren Schiffbrüchen aufgrund eines unheilvollen oder glücklichen Zufalls gestrandet waren, damit ich am 31. Dezember 1803, dem Tag des Heiligen Silvester, das Licht der Welt erblicken konnte.

Außer mit seinem Geruch überraschte mich Havanna mit der wunderbaren Entdeckung, dass das Leben dort so zügellos und ausschweifend gelebt wurde, als würde am nächsten Tag ein Hurrikan über die Stadt hinwegfegen. Und tatsächlich, in den wenigen Monaten, die ich damals in der Stadt verbrachte, wurde mein Leben nicht von einem, sondern von mehreren Hurrikanen erschüttert, sodass es jäh aus der unschuldigen Kindheit herausgerissen und auf den stürmischen Pfad geschickt wurde, an dessen Ende ich mich nun befinde.

Als hätte das Schicksal die Fäden gezogen, fügte es sich, dass einer der ersten Höflichkeitsbesuche, die man uns, kaum angekommen, abstattete, der eines gewissen Señor Leonardo war. Er war wie meine Eltern auf Hispaniola geboren und ehemaliger Studienkollege meines Erzeugers auf der Universität von Santo Domingo. Señor Leonardo, hochgewachsen und elegant, war zu der Zeit eine der einflussreichsten Persönlichkeiten von Havanna, bekleidete er doch – in Anerkennung seiner politischen Verdienste in Santo Domingo und Venezuela, wo er, wie wir, mehrere Jahre gelebt hatte – den Posten eines Beraters der kubanischen Regierung. Seine Karriere war offenbar steiler verlaufen als die meines armen Vaters, der zu anständig war für eine Welt, in der sich alles unter der Hand kaufen und verkaufen ließ.

Bei seinem Besuch wurde Señor Leonardo von seiner Gattin und einem seiner zahlreichen Kinder begleitet, Domingo geheißen, einem Jungen meines Alters mit der Stimme eines Engels und dem stechenden Blick eines kurzsichtigen Teufels. Nachdem der sämige Guanábanasaft, der meiner Mutter so vorzüglich gelang, geschlürft und der starke, bittere Kaffee, den zuzubereiten mein Vater, Meister seines Faches, sich nicht nehmen ließ, getrunken waren, begannen die Erwachsenen damit, ihrem Stolz über den jeweiligen Sprössling Ausdruck zu verleihen. Die Sprache kam auf die Liebe zur Poesie, die wir seltsamerweise miteinander teilten. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass Domingo und ich uns eher mit Argwohn als mit Sympathie musterten; denn jeder von uns glaubte, zum größten Dichter der Welt berufen zu sein.

Kaum waren die Salven elterlicher Lobeshymnen verklungen, lud ich Domingo in mein Zimmer ein, und wir betraten den Raum wie zwei Hähne den Kampfplatz. Ich las ihm eines meiner kürzlich verfassten Gedichte vor, harmlose Zeilen, gewidmet der schönen Julia, die in Caracas zurückgeblieben war, ohne um meine Existenz, geschweige denn um meine unglückliche Liebe zu ihr zu wissen. Domingo, weder schüchtern noch faul, zog mehrere Blätter aus der Tasche und überfiel mich mit einer Romanze, wohlgereimt und anmutig, jedoch eher kunstvoll überladen denn von Poesie durchdrungen.

So, wie wir uns mit Versen bombardierten, ließ nichts darauf schließen, dass zwischen uns beiden so etwas wie Freundschaft entstehen sollte. Wie allgemein bekannt, ist es nur sehr schwer möglich, dass aus zwei großen Dichtern gute Freunde werden können … Es sei denn, sie machen mit vierzehn Jahren ihre ersten sexuellen Erfahrungen zwischen den bereitwilligen Schenkeln derselben Prostituierten.

Miguel Ángel, El Negro, kam als Letzter. Bestimmt wäre er früher der Erste gewesen, dachte Fernando, denn er hatte immer und überall gewetteifert. Fast verzweifelt hatte er nach Perfektion gestrebt, mit einer Besessenheit und einer Energie, die von einem Bedürfnis nach Anerkennung gespeist wurden, um die historischen Atavismen und Vorurteile gegen Menschen seiner Hautfarbe zu überwinden. Nie würde Fernando den Tag vergessen können, an dem er sich nach Schulschluss mit ihm prügeln musste, nachdem er ihn in der Spanischprüfung für Schüler der sechsten Klasse überflügelt hatte. Miguel Ángel hatte die Niederlage als persönliche Beleidigung empfunden, und mit Tränen der Ohnmacht in den Augen hatte er Fernando herausgefordert, um so vielleicht den gnadenlosen Kampf um die Vorherrschaft mit Körperkraft wieder auszugleichen … Doch als Fernando ihn jetzt hereinkommen sah, entdeckte er in seinem Blick den Ausdruck eines gehetzten Tieres, den er bei dem unversöhnlichsten und stolzesten der Spötter nie vermutet hätte.

»Mach auf, Alter«, hatte Álvaro, vermutlich in voller Absicht, Conrado gebeten, während er damit beschäftigt war, zwei rote Kerzen für Víctor und Enrique anzuzünden. Fernando beobachtete, wie Miguel Ángel und Conrado sich kühl die Hand gaben, was vorauszusehen gewesen war. Während der eine nämlich als politisch unzuverlässig stigmatisiert war, hatte der andere seine Zuverlässigkeit gewinnbringend eingesetzt und war zum Direktor einer kubanisch-spanischen Kooperative aufgestiegen, die Kakao exportierte und Konfitüren importierte.

»Wenn jemand spitzkriegt, dass ich mich hier mit diesem Verrückten treffe, kann ich für alle Zeiten einpacken«, hatte Conrado gesagt, als er hörte, dass El Negro auch kommen würde. Doch dann hatte er sich überreden lassen, an dem teilzunehmen, was Álvaro »das vorletzte Abendmahl der Spötter« nannte.

Wortlos ging Miguel Ángel auf Fernando zu, um ihn zu umarmen.

»Schön, dich zu sehen, Bruder.«

»Und, wie gehts dir, Negro?«, fragte ihn Fernando, beinahe erschrocken über das, was er wie im Spiegel vor sich sah: Miguel Ángel wurde langsam kahl, war dünn, allerdings mit einem Bauchansatz, und seine Zähne besaßen die Farbe von Kaffee und Tabak, den beiden Dingen, denen sie beide gleichermaßen verfallen waren.

»Gut, glaube ich«, antwortete der andere schließlich wie nebenbei, als wäre das nicht so wichtig, und ging zu Tomás und Arcadio hinüber, um ihnen ebenfalls die Hand zu geben. Dann zog er eine imaginäre Pistole aus dem Gürtel und tat so, als schösse er auf Álvaro, der ihm auf dieselbe Art antwortete. Sie pusteten auf die Mündungen ihrer Waffen und steckten sie wieder zurück in den Gürtel. So pflegten sie sich seit dreißig Jahren zu begrüßen.

Beklommen blickte Fernando auf die Gespenster seiner Vergangenheit: Conrado, Arcadio, Tomás, Miguel Ángel, Álvaro … Auf dieser baufälligen, nach Meer riechenden Dachterrasse war der wichtigste Teil seines Lebens versammelt, das, was er am meisten daran liebte und was ihn am meisten quälte; denn er wusste, dass einer der Anwesenden oder einer der »entschuldigt Fehlenden«, wie Álvaro die beiden Verstorbenen Enrique und Víctor nannte, derjenige gewesen sein musste, der ihn beschuldigt hatte, von Enriques heimlichen Fluchtplänen gewusst zu haben.

Das war der erste Schritt in Richtung Exil gewesen. Bis dahin hatte Fernando nie daran gedacht, irgendwo anders als auf der Insel zu leben, und auch wenn er aufgrund der Bücher, die er in seiner Jugend gelesen hatte, manchmal davon träumte, zu reisen und die symbolischen Orte der Poesie kennenzulernen – das New York von Whitman und Lorca, das Paris der Symbolisten und Surrealisten, das Buenos Aires von Borges, das Andalusien von Alberti und das Kastilien von Machado –, verliebte er sich am Ende in das Havanna von Heredia und Casal, von Eliseo Diego, Lezama Lima und Carpentier, diese mit Metaphern und unergründlichen Offenbarungen angefüllte Stadt, in die er in seinen verwegensten Bücherträumen reiste und deren Gerüche, Lichter, Träume und irregeleitete Lieben er gierig in sich aufnahm.

In jenen Tagen des Glaubens an die Poesie hatte Fernando sich als glücklichen Menschen mit einer angenehmen und hoffnungsvollen Zukunft betrachtet. Zwei Jahre zuvor hatte seine Examensarbeit über »Die poetische Schaffung kubanischer Symbole und deren Darstellung in den Werken José María Heredias« neue Sichtweisen auf den Vaterlandsbegriff in der Vorstellungswelt des Dichters eröffnet, und das Prüfungskomitee hatte ihm nicht nur die Höchstnote zuerkannt, sondern auch zwei außergewöhnliche Vorschläge gemacht: Die Arbeit solle veröffentlicht und in den Kanon der Sekundärliteratur für Studenten aufgenommen werden, und Fernando Terry solle eine Stelle als Lehrbeauftragter am Institut für Literaturwissenschaften antreten. Außerdem solle er, sobald er die nötigen Voraussetzungen erfülle, zum Doktoranden der Geisteswissenschaften ernannt werden und, ausgehend von den neuartigen Thesen seiner Examensarbeit, eine kritische Ausgabe der Werke Heredias vorbereiten.

Diese zwei Jahre als Lehrer waren vielleicht die besten seines Lebens. Er unterrichtete kubanische Literatur und hatte Zeit für seine Forschungsarbeit. Außerdem genoss er die Vorteile seiner erstmals erlangten finanziellen Unabhängigkeit und seiner Position auf dem Gebiet, das ihm am meisten Spaß machte, in, wie er sagte, einem diachronischen und synchronischen sowie horizontalen und vertikalen Sinne, quer durch das gesamte chromatische Spektrum. Mit der Ausdauer eines Athleten vernaschte er jede genießbare Dame aus der Riege der Lehrerinnen sowie die feinsten Leckerbissen aus dem Kreise seiner Studentinnen. Er lebte wie ein Fürst, überzeugt davon, dass sein leuchtender Stern niemals untergehen und er, wenn der Augenblick käme, in dem seine Inspiration erwachte, wieder Gedichte schreiben würde, so wie er es in seiner Schüler- und Studentenzeit getan hatte.

Doch unvermittelt musste Fernando Terry entdecken, dass auch der hellste Stern erlöschen und sogar in der Unendlichkeit des Raumes verglühen kann, als ihn nämlich die Sekretärin des Instituts während des Unterrichts aus dem Seminarraum holte und ihn aufforderte, sich unverzüglich ins Dekanat zu begeben. Verunsichert betrat Fernando das Büro, in das man ihn gerufen hatte, und sah sich einem Mann gegenüber, der ihn mit sehr ernstem Gesicht anblickte.

»Setzen Sie sich«, befahl ihm der Mann, »wir haben miteinander zu reden.«

Der stämmige Mulatte, einige Jahre älter als Fernando, stellte sich als Genosse Ramón vor, Teniente der Staatssicherheit, zuständig für das Literaturwissenschaftliche Institut der Universität Havanna. Ohne Umschweife teilte er ihm mit, dass »im Zuge der Nachforschungen betreffs der Vorbereitung illegaler Landesflucht des Staatsbürgers Enrique Arias Martínez« der Betreffende ausgesagt habe, dass zu dem Personenkreis, der in seine Pläne eingeweiht gewesen sei, auch Fernando Terry Álvarez zähle.

»Wie Sie wissen«, fuhr der Teniente fort, »ist das eine sehr schwerwiegende Anschuldigung, umso mehr, wenn man in Betracht zieht, welch große moralische Verantwortung jemand trägt, der direkt mit der Erziehung unserer jungen Generation betraut ist, und das in einem Institut, in dem die Ideologie ein so bedeutsames Gewicht hat …«

Nachdem sich Fernando vom ersten Schrecken über diesen Tiefschlag, der ihm den Atem nahm, erholt hatte, protestierte er, stritt ab, schlug mit der Faust auf den Tisch und verlangte schließlich eine Gegenüberstellung mit Enrique. Doch der Offizier sagte, dass das im Moment nicht möglich sei. Er glaube ihm ja, versicherte er lächelnd und bot ihm sogar eine Zigarette an, bestimmt sei die Behauptung unwahr, wahrscheinlich wolle der Betreffende einem Mitglied des Lehrkörpers schaden, und er hielt ihm die Flamme seines Feuerzeugs hin. Fernando müsse verstehen und, natürlich, zur Klärung des Falles beitragen. Habe ihm Enrique, sagte der Genosse Ramón und beugte sich zu ihm vor, zum Beispiel nicht irgendwann mal erzählt, dass er gerne in den Vereinigten Staaten leben würde? Oder habe er irgendwann davon gesprochen, dass er mit der Politik der Regierung unzufrieden sei? Habe er ihm gegenüber irgendwann erwähnt, ob andere Freunde von ihnen der gleichen Meinung seien? Könne er sich nicht vorstellen, dass Álvaro Almazán oder Víctor Duarte ebenfalls in die Pläne von Enrique Arias eingeweiht gewesen sein könnten? Und die anderen, die in dem Haus in der 25. Straße zusammengekommen seien? Ein gewisser Conrado Peláez? Oder Tomás Hernández, oder Arcadio Ferret? Nein, er, Ramón, könne nicht glauben, dass keiner von ihnen etwas über die politischen Ideen von Enrique Arias gewusst habe, wo sie doch so eng miteinander befreundet seien.

Und da tat Fernando, ohne weiter darüber nachzudenken, den verhängnisvollen Schritt, der ihn in das schwarze, bodenlose Loch stoßen und sein Leben verändern sollte. Jahrelang noch würde er in den Spiegel blicken und in dem Gesicht das jenes Fernando Terry zu entdecken versuchen, der in seiner Verwirrung aus einem Winkel seiner Erinnerung das hervorgeholt hatte, was möglicherweise die dumme, unbedeutende Ursache jenes Missverständnisses gewesen war.

»Nun ja, ganz so war es nicht …«, begann er, »einmal hatte Enrique sich über irgendetwas geärgert, ich erinnere mich nicht mal mehr, worüber, und da hat er zu mir gesagt, irgendwann steig ich in ein Boot und hau ab … Solche Wutanfälle kriegt er schon mal, wenn er sich über etwas aufregt … Es ist nämlich so, na ja, er ist schwul. Deswegen hab ich ihn auch nicht ernst genommen.«

Das Wort »schwul« war ihm über die Lippen gekommen wie ein satter Rülpser, und es fühlte sich gut an, es einmal ausgesprochen zu haben. Der Teniente aber wiegte den Kopf hin und her, als wollte er etwas verneinen oder infrage stellen.

»Er hat Ihnen also gesagt, dass er vorhatte, das Land zu verlassen.«

»Nicht so direkt … Irgendwann, hat er gesagt.«

»Sie waren ganz schön naiv … Wie Sie sehen, war es dem Staatsbürger Enrique Arias ernst damit. Er hatte tatsächlich vor, das Land zu verlassen. Und Sie wissen, dass Sie die entsprechenden Stellen davon hätten unterrichten müssen. Darüber hinaus haben wir Kenntnis davon, dass Sie und einige Ihrer Freunde sich über verschiedene Maßnahmen, die in den letzten Jahren von der Regierung getroffen wurden, abfällig geäußert haben. Äußerungen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, zumal Sie ja sehr wohl wissen, was ich meine.«

»Nein, das weiß ich nicht«, sagte Fernando, und er spürte, dass seine Hände zitterten.

»Sollten Sie aber, denn wir wissen über alles Bescheid … Doch damit noch nicht genug: Ein Blick auf Ihre Gedichte zeigt, dass Sie nicht gerade das sind, was man einen politisch interessierten Menschen nennt. Wohlgemerkt, das ist nicht unsere Meinung, sondern die der Institutsleitung und die von jemandem aus der Parteizentrale … Ich persönlich kann in Ihren Gedichten nichts Verwerfliches sehen. Fast würde ich sagen, sie gefallen mir, aber ich will offen zu Ihnen sein: Sie schreiben mir zu sehr wie Vallejo, mir sind die Gedichte Ihres Freundes Álvaro Almazán lieber. Eine Frage des Geschmacks, wie schon gesagt. Aber, nun gut, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten …«

Fernando starrte den Polizisten an, der seine Anschuldigungen vorbrachte, als schmerze es ihn, sie auszusprechen, und der seine poetischen Vorlieben mit ästhetischer Bedachtsamkeit darlegte, um ihn schließlich aufzufordern, sich als Spitzel anwerben zu lassen. Langsam stand Fernando auf, und einen Moment lang dachte er darüber nach, auf welchen Wegen der Teniente an seine Gedichte und an die von Álvaro gekommen sein mochte. Warum nicht an die von Arcadio? Und an die Erzählungen von Miguel Ángel? Seine Verunsicherung wurde von einem schwerelosen Gefühl der Erleichterung abgelöst, der Erleichterung, zu wissen, dass er unschuldig war. Auch die bizarren Anspielungen und die vorhersehbaren Ergebnisse einer unhaltbaren Farce, die auf nichts anderes abgezielt hatte als auf den letzten Satz des Polizisten, verloren ihren Schrecken. Ohne den Teniente anzusehen, zog Fernando an seiner Zigarette und stellte fest, dass seine Hände nicht mehr zitterten.

»Sie haben recht. Anscheinend bin ich politisch naiv, genau wie Sie sagen. Aber was die beiden anderen Punkte angeht, da irren Sie sich. Ich verdanke Gelman sehr viel mehr als Vallejo, und wenn ich eins nicht bin, dann ein Spitzel. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte«, sagte er und ging in den Seminarraum zurück, um mit dem fortzufahren, was seine letzte Unterrichtsstunde am Literaturwissenschaftlichen Institut der Universität Havanna sein sollte.

Als die Dekanin ihn am nächsten Tag in ihr Büro kommen ließ und ihm mitteilte, dass er vorübergehend von seinen Aufgaben suspendiert sei, spürte Fernando zum ersten Mal den Peitschenhieb der Angst. Irgendetwas Schmutziges, noch Undurchschaubares und ganz sicher Übermächtiges war hier im Gange, doch sein Glaube an die Wahrheit und die Gewissheit, unschuldig zu sein, gaben ihm Rückhalt. Er nahm seine ganze Würde zusammen und sagte zu der Dekanin, er gehe, bis sich die Situation geklärt habe.

Mehrere Wochen lang wartete Fernando auf den Anruf, der sein Leben wieder in Ordnung bringen würde, während er verzweifelt versuchte, mit Enrique zu sprechen und ihn um eine Erklärung zu bitten. Doch der erlösende Anruf kam nicht, und auf die Aussprache musste er eineinhalb Jahre warten, bis Enrique seine Strafe wegen versuchter illegaler Ausreise abgesessen hatte.

MEHR ALS ALLES AUF DER WELT liebte Domingo Luxuskaleschen und Bücher. Später sollte er diese Vorliebe durch den Erwerb einer der prächtigsten Kutschen von ganz Havanna und den Besitz der besten Privatbibliothek der Insel, bestückt mit den neusten Druckerzeugnissen aus London, Madrid, Paris, Bologna und Philadelphia, unter Beweis stellen. Doch an jenem von wenig literarischen Absichten bestimmten Nachmittag, als er noch ein einfacher Student war, platonisch verliebt in die Poesie und ebenso wie ich begierig darauf, die wahren Geheimnisse des Lebens zu entdecken, entschied er, da wir uns in der Jahreszeit befanden, die in anderen Breitengraden als Winter bezeichnet wird, und es sich um meinen ersten Ausflug in die, wie er es nannte, »wirkliche Stadt« handelte, dass wir auf die Kutsche verzichten und unseren Erkundungsgang zu Fuß unternehmen sollten.

»Im Sommer, wenn es regnet«, erklärte er mir, »ist es unmöglich, zu Fuß durch die Stadt zu gehen. Der Matsch spritzt dir bis an die Knie, und die Mücken saugen dir das Blut aus. Jetzt, in der Trockenzeit, bist du am Ende über und über mit Staub bedeckt, wenn du nicht gerade von einem der Pferdekarren über den Haufen gefahren wirst, und deine Schuhe sind voller Pferdescheiße. Aber weißt du, das ist nichts im Vergleich zu dem Matsch.«

Das Ziel unseres Ausflugs war das Bordell von Madame Anne-Marie, das bekannteste der mittlerweile vielen Freudenhäuser der Stadt. Man erzählte sich, dass die Besitzerin, eine vor dem Aufstand der Schwarzen aus Saint-Domingue geflüchtete Französin, es mit viel Geschäftssinn und möglicherweise mit Unterstützung eines heimlichen Wohltäters geschafft hatte, ihr blühendes Unternehmen aufzubauen. Freunde von Domingo hatten ihm geraten, das Haus so bald wie möglich aufzusuchen und, auch wenn er Schlange stehen müsse, zu warten und sein Geld in eine lustvolle Stunde mit der gefragtesten Dirne von Madame Anne-Marie zu investieren: einer brasilianischen Mulattin namens Betinha, die auf den Herrengesellschaften der Stadt wegen ihrer außergewöhnlichen Begabung für die gewagtesten und modernsten Liebespraktiken, bekannt als »französischer Stil«, bereits eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte.

Es muss so gegen vier Uhr nachmittags des 6. Januar gewesen sein, als wir der alten Plaza de Armas entgegenschlenderten. Wie an jedem Dreikönigstag wurde eines der typischsten und für mich bedrückendsten Spektakel von Havanna dargeboten: der sogenannte »Tanz der Trommeln« vor dem Palast des Generalkapitäns der Insel. Dieses traditionelle Ereignis erlaubte es den Negern, Freien wie Sklaven, in Kuba oder in Afrika geboren, einmal im Jahr zum Rhythmus ihrer Trommeln tanzend durch die Straßen Havannas bis vor den Sitz der Kolonialregierung zu ziehen. Dort nahm der Generalkapitän ihren Gruß entgegen und warf ihnen ein paar symbolische Münzen als Geschenk der Heiligen Drei Könige zu. Die Schwarzen, durch den harten rohen Klang der Trommeln wie in Trance und sicherlich randvoll mit Branntwein, tanzten wie Besessene unter den nervösen Blicken der zur Aufrechterhaltung der Ordnung abgestellten Garnisonssoldaten. Jener Tanz, der am selben Tag in kleinerem Rahmen in jedem Dorf der Insel, auf jeder Zuckerrohr- und jeder Kaffeeplantage zelebriert wurde, war wie eine Warnung vor dem, was nicht hingenommen werden durfte: Der schändliche Sklavenhandel hatte die Schwarzen und Mulatten zur Mehrheit der Bevölkerung des Landes werden lassen, und der Tanz der Trommeln demonstrierte die gewaltige Macht von Menschen, die, würde sich ein Führer finden, das Schicksal der Insel verändern konnten, so wie es einige Jahre zuvor im wohlhabenden Saint-Domingue geschehen war.

Benommen von dem Geschrei und den monotonen Schlägen der Trommeln bogen wir in die Calle del Obispo ein, mit ihren luxuriösen Geschäften und den vielen Menschen, die darauf aus waren, alles zu kaufen, was es zu kaufen gab, und strebten den Festungsmauern zu, hinter denen sich der neue Paseo del Prado befand. Wegen des Feiertags tummelte sich dort die vornehmste Jugend Havannas, insbesondere die kreolische, die mit großer Vorliebe endlose Stunden lang durch die Straßen schlenderte, wann immer es weder zu kühl noch zu heiß dazu war. So auch an jenem verheißungsvollen Nachmittag, an dem so viele verschiedene Bilder auf meine Augen und meine Sinne einstürmten.

Von frühester Jugend an war Domingo einer der unterhaltsamsten Plauderer, die ich je kennengelernt habe, ausgestattet mit enormer Überzeugungskraft, vor allem, wenn es darum ging, sein Verhalten zu rechtfertigen. Damals war er von zwei oder drei Dingen besessen, wie er mir alsbald darlegte: Er wollte nicht arm sein und war sich sicher, dass er als reicher Mann sterben würde; er wollte Dichter werden und Bücher veröffentlichen; und berühmt wollte er werden, koste es, was es wolle. Ich, weniger redegewandt und weniger ehrgeizig, aufgewachsen fernab der weltläufigen Regsamkeit Havannas, folgte in meinem Leben einem einzigen Ziel, dem ich mich in endlosen durchwachten Nächten widmete: der Poesie. Ich sei bereit, sagte ich zu ihm, die zahlreichen Gedichte, Erzählungen und Übersetzungen, die ich bereits angefertigt hätte, dem erstbesten Leser, dem ich begegnen würde, ohne jede Scheu zu zeigen … Doch als hörte er mir nicht zu, riss Domingo das Gespräch mit einer Wortkaskade an sich:

»Siehst du, José María? Siehst du, was das für ein Land ist?« Und er sah mich mit der durchdringenden Kurzsichtigkeit seiner Augen an, während er auf die prächtigen Kaleschen und die Pferdewagen wies, die über den Paseo fuhren, und auf die elegante Jugend, die, gekleidet in unangemessen dunkle, dem europäischen Modediktat unterworfene Stoffe, unermüdlich auf der Promenade auf und ab schlenderte. »Dieses Land ist ein Jahrmarkt, ein Zirkus, eine Lüge. Angeblich versammelt sich hier die Crème de la Crème von Kuba, aber das Einzige, was zählt, ist Geld und Protzerei. Wichtig ist, dass du gesehen wirst und man über dich redet, ansonsten existierst du nicht … Die Menschen hier wollen mehr scheinen als das, was sie sind, und das ist das Schlimmste.«

Wenig später sollte ich erkennen, wie zutreffend diese bittere Überlegung war, die mir in dem Moment, als ich sie vernahm, übertrieben erschien. Ich war geblendet von so viel Lebensfreude, und vor allem stand mir der Sinn gerade nicht danach, über die Eitelkeiten eines Landes zu philosophieren, das ich kaum kannte. Für einen Jungen von vierzehn Jahren nahm Domingo das Leben bereits sehr ernst, während ich versuchte, alles, was ich sah, in mich aufzunehmen, mir vorzustellen, welchen Platz ich in jenem Kaleidoskop einnehmen würde, und vor allem, mich zu orientieren auf meinem Weg zu dem so wichtigen Ziel eines unschuldigen Jungen, seine Unschuld so schnell wie möglich zu verlieren.

Über den Prado gelangten wir zur Angelus-Kirche, die sich auf einer kleinen Anhöhe befindet, und gingen dann weiter über die Calle del Empedrado, die am besten gepflasterte Straße der Stadt, bis zur Plaza Vieja, wo eines der dort üblichen Volksfeste stattfand. Obwohl jedes dieser Feste einem bestimmten Heiligen gewidmet war, war es von völlig untergeordneter Bedeutung, welcher Schutzpatron gerade gefeiert wurde. In jedem Fall pflegte sich das Fest über achtzehn Tage hinzuziehen, wobei lediglich am Anfang und am Ende der Feierlichkeiten eine Messe abgehalten wurde. Die übrige Zeit wurde das karnevaleske Treiben von dem beherrscht, was momentan als das größte Vergnügen in der Stadt galt: dem Glücksspiel. An Tischen auf den Straßen, vor den Hauseingängen, im Innern der Wohnhäuser und der Geschäfte frönte man den unterschiedlichsten Spielen: Karten- und Würfelspielen, Domino, Lotterien und Billard, dazu allen Arten von Wetten, die sich die menschliche Fantasie ausdenken konnte. Darüber hinaus hatte man in den Innenhöfen der Häuser Hahnenkampfplätze eingerichtet, vor denen die zahlreichen fanatischen Anhänger ihre Wetteinsätze brüllten. Die Gestalten, die sich dort herumtrieben, Weiße, Schwarze und Mulatten, mit Gesichtern, als hätten sie bereits tausend Straftaten begangen, jagten einem Furcht und Schrecken ein und machten uns bewusst, dass wir uns auf gefährlichem Terrain befanden. Auf Anraten meines Freundes hatte ich das Geld, das wir für die berühmte Betinha benötigen würden, im Strumpf versteckt, aber Domingo beschloss, mit dem restlichen Geld sein Glück zu versuchen, überzeugt davon, wie er mir sagte, dass es ihm gelingen würde, unser Kapital zu vermehren.

Domingo betrat einen Laden, der als Apotheke ausgewiesen war, und ging zu einem Tisch, an dem zu meiner Verwunderung zwei Männer in Militäruniform, ein Priester, mehrere übel aussehende Schwarze und eine weiße Frau, deren Gesicht die Narbe einer frisch verheilten Wunde zierte, Karten spielten. Von der Decke hingen zwei Petroleumlampen herab, die den Raum nur spärlich beleuchteten, und auf dem Tisch standen Krüge, Wein- und Schnapsflaschen. Daneben lagen brennende und noch in Brand zu steckende Zigarren, und auf dem Boden döste einer jener räudigen Hunde, von denen es in der ganzen Stadt nur so wimmelte. Domingo fragte mich mit den Augen, ob ich mich an dem Spiel zu beteiligen wünschte, und ich signalisierte ihm, dass ich das nicht wolle. Glücksspiele sind meinem Wesen immer fremd gewesen.

Domingo dagegen war der geborene Hasardeur, wie er in seinem langen Leben noch so häufig unter Beweis stellen sollte, und nach den ersten beiden Runden, aus denen er als Sieger hervorging, drehte er sich zu mir um und schaute mich triumphierend an. Da begriff ich, wie stark seine Spielleidenschaft war: Seine Hände zitterten, auf seiner Stirn standen Schweißperlen, trotz der kühlen Brise, die mit Einbruch der Dunkelheit aufgekommen war, und in seinem Mund sammelte sich Speichel, so erregt war er. Ich, eher gelangweilt als begeistert und überdies den Ausgang jener Posse vorausahnend, überlegte mir, auf dem Platz draußen spazieren zu gehen, doch da es bereits dunkel war, verwarf ich den Gedanken wieder. In den letzten Tagen hatte ich so oft von Überfällen, Schlägereien und Morden gehört, dass ich es vorzog, in der Apotheke zu bleiben, einen Kaffee zu trinken und das voraussehbare Ende abzuwarten. Wenn wir alles, was bei uns vermutet wurde, verloren hätten, würden wir für die Ganoven, die um den Platz herumstrichen, nicht mehr interessant sein, und dann würden wir uns unbesorgt auf die Straße wagen können.

Und wirklich: Eine Viertelstunde später hatte der Glücksjunge, wie die Frau mit der Narbe über dem Gesicht Domingo getauft hatte, alles verloren, was er in den ersten Runden gewonnen, und dazu noch die eineinhalb Goldunzen, die er für seine große Leidenschaft am Anfang eingesetzt hatte. Doch trotz des Verlustes juckte es ihm in den Fingern, und seine Anspannung stand ihm im Gesicht geschrieben.

»Los, gehen wir«, sagte er heiter und zugleich traurig. Mit zwei kleinen Laternen bewaffnet, die uns die Frau mit der Narbe, eine Andalusierin, überließ, nahmen wir Kurs auf die Calle del Teniente Rey, um durch die Puerta de Tierra auf den Campo de Marte außerhalb der Stadtmauern und dann zum Hause von Madame Anne-Marie zu gelangen.

Noch heute kann ich spüren, wie meine Knie zitterten, als wir die von einer niedrigen Balustrade eingefassten Veranda betraten und durch die offene Tür in einen mit Pflanzen üppig dekorierten und von wohlduftenden Essenzen aus zwei Räucherpfannen parfümierten Raum gelangten. Leuchten, Kerzen und Öllampen sorgten für eine beinahe festliche Beleuchtung, von der auch noch der Korridor, der sich im Innern des Hauses verlor, und der den mit Bäumen und Blumen bestandenen Innenhof erfasst wurden. In einem Sessel mit hoher Rückenlehne saß, angetan mit einer seidenen Mantilla, geschminkt und frisiert wie für ein Fest, jene Frau, die ich mir dick und ordinär vorgestellt hatte und die nun die Gesichtszüge und das Gebaren einer Muse besaß.

»Kommen Sie herein, meine Herren, seien Sie willkommen«, sagte sie mit rauchiger Stimme in perfektem Spanisch zu uns. Anne-Marie war zierlich, hatte kastanienbraunes Haar und große grüne Augen, und alles deutete darauf hin, dass sie in ihrer noch nicht weit zurückliegenden Jugend von erregender Schönheit gewesen war. Wenn man sie so vor sich sah und wusste, welchem Gewerbe sie nachging, konnte man sich gut vorstellen, dass dieser Frau zwei, drei oder noch mehr Liebhaber aus der vornehmsten Gesellschaft Havannas zu Füßen lagen. Wir beide gehörten nicht dazu, und vielleicht deswegen kam sie ohne weitere Umstände gleich zur Sache: »Mein Haus steht Ihnen zur Verfügung … vorausgesetzt, Sie sind älter als fünfzehn …«

»Keine Sorge, Madame, wir sind schon sechzehn«, log Domingo leichthin.

»Und haben die Herren einen speziellen Wunsch?«

Domingo sah mich an, ich sah ihn an. Meine Knie hörten nicht auf zu zittern, doch in solchen Situationen kommt stets die rettende Sekunde, in der es mir gelingt, meine Ängste zu überwinden.

»Wir möchten Betinha besuchen«, sagte ich.

Madame Anne-Marie nickte lächelnd. »Freut mich zu hören, welche Berühmtheit das Mädchen erlangt hat …«

»Was ist der Preis?«, fragte ich, denn ich befürchtete, dass Domingo falsch informiert war und unser Geld nicht reichen würde.

»Eine halbe Goldunze für den kompletten Service, für eine Stunde.«

Demnach würden unsere eineinhalb Goldunzen sogar noch für ein paar Gläser Wein reichen. Ich atmete erleichtert auf.

»Im Moment ist sie nicht frei, aber in einer halben Stunde wird Betinha für Sie da sein. Wünschen Sie etwas zu trinken, während Sie warten?«

»Zwei Glas Wein … drei, wenn Sie uns die Ehre geben, Sie einladen zu dürfen, Madame.« Ich fühlte mich befreit von all den Zweifeln, die mich den Tag über geplagt hatten. In einer halben Stunde würde ich eine der profunden Wahrheiten des Lebens kennenlernen und, als Dichter, der ich werden wollte, eine wichtige Erfahrung machen, die ich eines Tages in Verse verwandeln würde.

Anne-Marie war nicht nur schön, sondern auch gastfreundlich, und als sie hörte, dass zwei Dichter in ihrem Hause weilten, wie wir uns beeilten, ihr kundzutun, lud sie uns zu einem zweiten Glas ein und begann eine lebhafte Unterhaltung. Es kamen zwei weniger anspruchsvolle Kunden, die rasch von einem feminin wirkenden, blassen Jüngling, den die Hausherrin Elizardito nannte, in Empfang genommen wurden und sich von ihm unter Verbeugungen und nervösen Blicken durch den Korridor ins Hausinnere geleiten ließen. Dank der Redseligkeit von Madame, die, wie sie erzählte, in ihrer Jugend im damals blühenden Cap-Haïtien häufig Racine und einiges von Molière gespielt hatte, erfuhr ich an jenem Abend, dass der Erwerbszweig der Prostitution auf der Insel schneller prosperierte als die Zuckerproduktion. Ganz besonders einträglich war das Geschäft für diejenigen, die Sklavinnen in einem kleinen, eigens angemieteten Haus zu festen Tarifen arbeiten ließen. Die Prostituierten mussten durch ihre Arbeit für ihren eigenen Unterhalt sorgen und am Ende der Woche die festgesetzte Quote an ihren »Besitzer« abliefern. Den übrigen Gewinn durften sie behalten, weswegen diese Frauen sehr fleißig arbeiteten und eine größere Kundschaft aller Art bedienten, was sie rentabler machte als die weißen Prostituierten, die nur für die Weißen da waren. Jene unglücklichen Sklavinnen hatten nämlich zum Ziel, sich freizukaufen und, wenn möglich, eines der kleinen Geschäfte zu betreiben, wie es die freien Neger in Havanna taten.

Wir schlürften gerade das zweite Glas Wein, als unser Gespräch unterbrochen wurde. Ein respektabel aussehender Herr von etwa vierzig Jahren kam durch den Korridor in den Salon, den Hut tief in die Stirn gedrückt. Madame entschuldigte sich, trat auf ihn zu, nahm seinen Arm, und leise miteinander redend gingen die beiden hinaus auf die Straße. Wenige Minuten später kam Anne-Marie zurück.

»Wie Sie sehen, habe ich vornehme Gäste …«

»Und darf man wissen, wer das war?«, wagte Domingo zu fragen.

Anne-Marie lachte ihr träges, kehliges Lachen. »Aber selbstverständlich! So etwas ist eine gute Werbung für mein Haus. Das war Don Domingo Aldama, einer der reichsten Männer der Insel.«

»Sieh an, Señor Aldama geht zu den Huren«, bemerkte mein Freund. Später erzählte er mir, dass jener Mann, der für seine Zukunft so wichtig werden würde, einer der umtriebigsten Sklavenhändler des Landes war.

»Auch er hat eine Vorliebe für die Betinha … Na, dann mal los, Jungs, wer will zuerst?«, fragte Anne-Marie, und Domingos Antwort überraschte mich sehr.

»Er«, sagte er und wies mir mit einer Handbewegung den Weg zum Korridor.

Mit seiner unerwarteten Entscheidung offenbarte mir mein junger Freund, den ich später wie einen Bruder lieben sollte, an jenem Abend, ohne dass ich mir dessen bewusst war, einen weiteren seiner Wesenszüge. Heute weiß ich, dass die Großzügigkeit, mit der er mir den Vortritt ließ, keine Geste der Höflichkeit dem Neuling gegenüber war. Es handelte sich um eine für ihn lebenswichtige Strategie, die darin bestand, andere an die Front zu schicken, während er sich im Schatten der Etappe hielt.

Er zog den Knoten nach links, zurrte ihn fest und korrigierte ihn dann leicht nach rechts, um mit einer letzten, fast unmerklichen Korrektur nach links den perfekten Sitz zu erreichen. Die Uhr zeigte Punkt sechs, als José de Jesús Heredia die Krawatte fertig gebunden hatte. Er war schon immer ein Perfektionist gewesen, und nun überprüfte er vor dem stellenweise blinden Spiegel des kleinen Hotelzimmers auch noch die Sauberkeit seiner Nasenlöcher, klopfte den unvermeidlichen Schuppenschnee von den Revers des alten Musselinjacketts und zwirbelte mit speichelbenetzten Fingern das schmale, bereits völlig ergraute und mit jedem Tag dünnere Oberlippenbärtchen. Sodann schickte er sich an, auf Carlos Manuel Cernuda und Cristóbal Aquino zu warten, seine beiden Freimaurerbrüder, mit denen er vor der Sitzung der Freimaurerloge »Söhne Kubas« im Restaurant Neptuno zu Abend essen wollte. Sie waren im Foyer des kleinen Hotels in Matanzas, in dem man ihn einquartiert hatte, für halb sieben verabredet, und wenn José de Jesús etwas nicht leiden konnte, dann, andere auf sich warten zu lassen.

Um die nächsten dreißig Minuten möglichst angenehm herumzubringen, überlegte er, in den Park hinunterzugehen und die Leute zu beobachten. An solch milden Frühlingsabenden pflegten die wunderschönen Frauen, an denen in der Stadt kein Mangel herrschte, dort spazieren zu gehen. Doch sogleich entschied er, dass dies keine gute Idee sei: Der Anblick weiblicher Schönheit frustrierte ihn, sie erinnerte ihn an seine entschwundene sexuelle Leistungsfähigkeit. Stattdessen wandte er sich dem Bett zu, auf dem von einem malvenfarbenen Band zusammengehalten ein Umschlag aus Manilapapier lag. Er enthielt Blätter, die sein Vater mehr als achtzig Jahre zuvor beschrieben hatte und die auf José de Jesús eine beinahe krankhafte Anziehungskraft ausübten, seit er sie vor siebzehn Jahren zum ersten Mal gelesen hatte. Erst als seine ältere Schwester Loreto, die sich als einziges der Kinder des Dichters an den Vater erinnern konnte, ihm das Manuskript ausgehändigt hatte, hatte er von dessen Existenz erfahren. Mehr als den Geschichten seiner Großmutter María de la Merced verdankte José de Jesús den Erinnerungen Loretos das Bild eines abgemagerten, hohläugigen José María Heredia, der weinend seine Frau Jacoba umarmte, als er im Februar des Jahres 1837 von seinem letzten Kubaaufenthalt zurückgekehrt war. Mehr tot als lebendig, beschämt und verraten, so zermürbt, dass er in jenem Moment nicht einmal die Kraft aufbringen konnte, sich auf die einzige Art zu rächen, die ihm zur Verfügung stand: seine Erinnerungen aufzuschreiben und sie für eine Nachwelt festzuhalten, von der ihm vielleicht Verständnis zuteilwerden und Gerechtigkeit widerfahren würde.

Nachdem der alte Mann den Gedanken, in den Park hinunterzugehen, endgültig aufgegeben hatte, setzte er sich aufs Bett, löste das abgegriffene Band und zog das Manuskript aus dem Umschlag, um es sich, vielleicht ein letztes Mal, anzusehen. Nur das Wissen um seinen nahen Tod konnte ihn dazu bringen, sich von diesen schrundigen Blättern zu trennen, in denen die Energie eines einzigartigen Mannes pulsierte und die aufopferungsvolle Liebe einer Frau verborgen war, deren Wangen vermutlich ein ums andere Mal erröteten, während sie die von ihrem todkranken Mann diktierten Teile der ungeschminkten Lebensbeichte abgeschrieben hatte. Denn ebenso wie die verheerende Geschichte, die der Dichter auf den wenig mehr als hundert Manuskriptseiten erzählte, faszinierte José de Jesús das Zusammenspiel der Handschriften seines Vaters José María und seiner Mutter Jacoba. Ihr dramatischer Kontrapunkt glich einer Klaviersonate zu vier Händen, bei der die beiden Pianisten nur in der gegenseitigen Ergänzung auf den Elfenbein- und Ebenholztasten einen vollkommenen Klang erreichen.