5,99 €

Mehr erfahren.

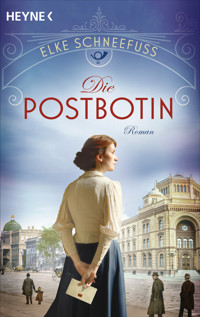

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Herzen Berlins kämpft eine junge Briefträgerin für die Rechte der Frauen bei der Reichspost und für ihr Glück

Berlin 1919: Im Brunnenviertel kennt jeder Regine, die hier aufgewachsen ist und täglich die Post austrägt. Schon ihr Vater war stolzer Beamter bei der Reichspost. Als sie erfährt, dass es Pläne gibt, die Zustellerinnen zu entlassen und ihre Arbeitsplätze den Männern zu geben, die aus dem Krieg heimkehren, will Regine nicht kampflos aufgeben. Sie hofft auf die Unterstützung ihrer besten Freundin Evi, die als Telefonistin bei der Post arbeitet. Doch diese ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder, der angeblich wieder in der Stadt sein soll. Also bittet Regine den charismatischen Gewerkschafter Kurt um Hilfe. Wird es ihr gelingen, die Frauen bei der Post zum Streik zu mobilisieren? Und erwidert Kurt ihre Gefühle, die sie schon bald nicht mehr leugnen kann?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Das Buch

Im Berliner Brunnenviertel kennt jeder Regine, die hier aufgewachsen ist und täglich die Post austrägt. Schon ihr Vater war stolzer Beamter bei der Reichspost. Als sie erfährt, dass es Pläne gibt, die Zustellerinnen zu entlassen und ihre Arbeitsplätze mit den Männern zu besetzen, die aus dem Krieg heimkehren, will Regine nicht kampflos aufgeben. Sie hofft auf die Unterstützung ihrer besten Freundin Evi, die als Telefonistin bei der Post arbeitet. Doch diese ist auf der Suche nach ihrem verschollenen Bruder, der angeblich wieder in der Stadt sein soll. Also bittet Regine den charismatischen Gewerkschafter Kurt um Hilfe. Wird es ihr gelingen, die Frauen bei der Post zum Streik zu mobilisieren? Und erwidert Kurt ihre Gefühle, die sie schon bald nicht mehr leugnen kann?

Die Autorin

ELKESCHNEEFUSS wurde 1960 in Lüneburg geboren. Sie hat Rechtswissenschaft studiert und schreibt für regionale und überregionale Tageszeitungen. Mit ihrer Familie lebt sie in Lüneburg und begeistert sich seit Jahren für die spannenden historischen Umbrüche in der Zeit der Weimarer Republik, besonders in Berlin und Umgebung.

Lieferbare Titel

Die Frauen vom Alexanderplatz

ELKE SCHNEEFUSS

DiePOSTBOTIN

Roman

WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Originalausgabe 10/2023

Copyright © 2023 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Dr. Friederike Römhild

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock.com (Everett Collection, arcady, Liz Kcer, Raftel) und Jeff Cottenden

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-28997-3V001

www.heyne.de

1. Kapitel

Berlin, im März 1919

In der Hussitenstraße meinte sie, den Ruf einer Amsel gehört zu haben. Regine blieb stehen, um zu lauschen – früher hatte es auf den Hinterhöfen des Berliner Brunnenviertels Vögel gegeben. Spatzen, Meisen, Amseln waren jeden Tag ihre Begleiter gewesen, aber inzwischen nicht mehr. Ihr Blick ging zu der alten Linde, die in diesem besonders kalten Winter dem harten Frost hatte trotzen müssen. Kein Vogel zu sehen weit und breit, der Krieg hatte das gefiederte Volk vertrieben. Insgeheim hatte sie gehofft, dass die Tiere in diesem Frühling zurückkehren würden, doch bis jetzt gab es keine Hinweise darauf.

Mit einem leisen Seufzer rückte Regine die dunkelblaue Mütze mit dem schwarzen Schirm zurecht. Sie war müde, die schreckliche Mütze drückte sie. Zu Beginn ihrer Tätigkeit als Postbotin hatte sie sich vorgestellt, dass die Uniform ihre Vorzüge unterstreichen würde. Sie war blond und blauäugig, doch das tiefdunkle Blau der Reichspost ließ sie blass erscheinen. Jetzt, kurz nach dem Krieg, wirkten viele Großstädter abgemagert und bleich. Die Uniform verstärkte noch das Bild, das die Menschen dieser Tage abgaben. Sie hatte genug für heute, sie fühlte sich matt und abgekämpft, die Füße schwer vom Laufen. Zeit für den Feierabend, doch ein kleiner Stapel Briefe wartete noch darauf, verteilt zu werden. Der Rest ihrer Fracht war ausnahmslos für die Bäckerei in der Hussitenstraße bestimmt. Adam Smolka betrieb dort ein gut laufendes Gewerbe, auch wenn er ihr inzwischen häufig traurige Geschichten über die Einbußen und Versorgungsengpässe erzählte, mit denen er sich infolge des Krieges herumplagte. Mit einem ofenfrischen Brötchen in der Hand saß sie auf der Ofenbank in der Backstube, während er plauderte. Es war warm, es duftete gut nach Butter und Hefe. Jede Gabe gegen den Hunger war Regine höchst willkommen, sie war immer gerne bei Smolka gewesen – doch allmählich drohte die Sache mit ihm aus dem Ruder zu laufen. Neuerdings warb der Bäckermeister erkennbar um ihre Zuneigung, behutsam und rücksichtsvoll, aber vergeblich. Niemand würde sie mit einem Kanten Brot oder einem Stück Kuchen kaufen können. Einer wie Smolka hatte nicht das Zeug dazu, ihr Bräutigam zu werden – besser, er begriff es so bald wie möglich. Genau aus dem Grund würde sie ihm heute keine Aufmerksamkeit schenken.

Regine hastete zur Hintertür der Backstube, eilig ließ sie die für den Bäckermeister bestimmte Post durch den Türschlitz gleiten. Sie lauschte, doch in der Backstube blieb alles still. Regine atmete erleichtert auf, als auf einmal Schritte im Sand knirschten. Irgendjemand kam und baute sich hinter ihr auf, im ersten Moment befürchtete Regine, es könnte Smolka sein, doch glücklicherweise war es Lotte, die zu ihr stieß. Die Zustelltour der Kollegin kreuzte sich in der Hussitenstraße mit der von Regine, sie begegneten sich häufig in dieser Ecke der Stadt.

Schnaufend stemmte Lotte die Hände in die Seiten.

»Na endlich hab ich dich eingeholt. Was hast du eigentlich für ein Tempo drauf? Bin schon eine Weile hinter dir her, hab’s nicht geschafft, zu dir aufzuschließen.«

»Ich wusste nicht, dass du mich verfolgst, sonst wäre ich nicht so gerannt.«

Lotte schüttelte den Kopf, während sie mit einer Hand in ihrer Ledertasche wühlte, die an einem Schultergurt neben ihrer Hüfte hing. Wie so oft war die Kollegin auch heute nicht nach Vorschrift gekleidet. Ihre Postmütze hatte sie auf dem Kopf, aber der Rest ihrer Kleidung entsprach keineswegs den Vorgaben. Ihr Rock, ihre Jacke – nichts davon war dunkelblau. Wenn der Schichtleiter sie so erwischte, gab es Ärger.

Ein zerknickter Zettel tauchte in Lottes Händen auf.

»Guck mal, das wollte ich dir zeigen. Unser Flugblatt ist fertig. Ich hab heute Morgen vor der Schicht schon ein paar Exemplare verteilt.«

»Was denn, im Ernst? Es ist fertig?«

»Wenn ich’s doch sage!«

Regine überflog das Stück Papier, das Lotte ihr reichte, wurde jedoch immer unsicherer, während sie das Schriftstück las. Unwillkürlich schnappte sie nach Luft. Was hatte Lotte da verzapft? Sie hatten sich gestern nach dem Dienst getroffen, um eine Flugschrift für die Kolleginnen zu entwerfen. Ihre Gedanken zur Lage im Dienst waren nicht mehr als ein erster Entwurf gewesen, fertig war das Schreiben in Regines Augen noch nicht. Es fehlte weit mehr als nur der letzte Schliff, das erkannte sie sofort. Ein zusammenhangloses Durcheinander von Gedanken tummelte sich auf dem Papier, ungeordnet und voller Schreibfehler. Regine hob den Kopf und starrte Lotte mit großen Augen an.

»Du hast es also tatsächlich schon drucken lassen.«

»Na klar, war kein großes Ding. Ich kenne einen von der Gewerkschaft, der ist Buchdrucker, der konnte mir helfen. Sieht gut aus, was?«

»Es geht doch nicht darum, wie es aussieht, Lottchen. Wichtig ist, was drinsteht. Wir waren noch nicht fertig damit.«

»Wieso? Alles, was wir uns beide gestern überlegt haben, steht drin.«

»Es geht um einen Streik, das ist eine große Sache. Wir können unsere ersten Überlegungen dazu doch nicht gleich in die Welt hinausposaunen. Was meinst du, was los ist, wenn die Behördenleitung das Schreiben zu fassen bekommt? Dann sind wir fällig, ist dir das klar?«

Vollkommen ungerührt zuckte Lotte mit den Schultern.

»Mach dir keine Sorgen, ich hab aufgepasst. Das Flugblatt habe ich nur den Frauen gegeben, denen man vertrauen kann.«

»Und du meinst, die geben es nicht weiter? Außerdem strotzen diese Zeilen vor Schreibfehlern. Wer soll denn das ernst nehmen?«

Lottes Miene hatte sich verfinstert, für einen Moment schob sie beleidigt ihre Oberlippe vor.

»Hätte ich mir denken können, dass du wieder irgendwas daran auszusetzen hast. Ich hab mich gekümmert, und du …«

»Dafür ist es zu früh. Wir wollen zunächst nach Mitstreiterinnen Ausschau halten, hatten wir gesagt.«

»Bitte schön, ganz, wie du meinst. Dann mach deinen Krempel doch allein. Möchte mal sehen, wie du auf die Schnelle jemanden findest, der dir ein Flugblatt drucken kann.«

»Ich weiß deinen Einsatz zu schätzen, aber …«

»Die Füße hab ich mir abgerannt. Nur für uns haben die ihre Maschinen in der Druckerei noch mal angeschmissen.«

»Das ist sehr großzügig von denen, aber …«

»Weißt du was? Mir reicht es, ich bin raus. Sieh zu, wie du allein weiterkommst. Kannst ja sowieso alles besser.«

»Sei bitte nicht gleich beleidigt. Ich werde doch noch sagen dürfen, was ich denke. Du hast dich nicht an unsere Absprache gehalten.«

»Drauf gepfiffen. Ich wollte helfen, sonst nichts.«

Lotte schob das zerknickte Flugblatt in die Tasche ihres Mantels. Mit hoch erhobenem Haupt drehte sie sich um, dann zog sie ab.

»Lotte, so warte doch!«

Die Kollegin hatte sie mit Sicherheit gehört, blieb aber nicht stehen. Lotte marschierte durch den Torbogen des Hinterhofs auf die Straße hinaus. Regine folgte ihr so schnell wie möglich, doch als sie die Hussitenstraße erreichte, war Lotte schon verschwunden, untergetaucht im Gewühl. Die Hussitenstraße war eine belebte Einkaufsstraße, der Feierabend hatte begonnen, eine Menge Menschen waren unterwegs. Regine blieb zurück, es machte keinen Sinn, Charlotte Wellmann weiter hinterherzulaufen. Der Schaden war ohnehin angerichtet, das Flugblatt war im Umlauf. Mit Sicherheit würde es deswegen Ärger geben. Eine unerhörte Nachricht wie die eines bevorstehenden Streiks machte unter den Kolleginnen schnell die Runde. Ärger stand ins Haus, und doch hätte sie Lotte nicht derart unsanft zurechtweisen dürfen. Im Gespräch mit Lotte hatte es ihr an Fingerspitzengefühl gefehlt. Lotte war eine von diesen Menschen, bei denen man aufpassen musste. Harte Schale, weicher Kern, das traf auf sie zu.

Entmutigt machte sich Regine auf den Heimweg. Sie steuerte die bescheidene Zweizimmerwohnung in der Ruppiner Straße an, in der sie mit ihren Eltern lebte. Eigentlich kam sie des Abends gerne nach Hause, auch wenn ihre Familie nicht im üppigen Wohlstand lebte. Im Brunnenviertel tat das niemand, sie kannte es nicht anders, sie war hier aufgewachsen. Einstmals hatte diese Gegend im Nordosten der Stadt Glanz ausgestrahlt, nur war das lange her. Unter dem Alten Fritz war der Gesundbrunnen ein Kurort gewesen, selbst Königin Luise hatte sich zur Erholung hier aufgehalten. Leider war die heilende Quelle des Brunnens am Luisenbad inzwischen versiegt. Fabrikgebäude waren stattdessen gebaut worden, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft fertigte in den großen Hallen entlang der Straßen Motoren und Glühlampen. Das Werk bestimmte den Lebensrhythmus der Menschen, die in der Umgebung lebten. Das Brunnenviertel war zum Arbeiterviertel geworden, nur kleine Leute lebten hier.

Immerhin waren sie zu Hause immer irgendwie zurechtgekommen, hatten einander unter die Arme gegriffen, sich gegenseitig gestützt. Diesmal würde das nicht funktionieren, der drohende Streik war allein ihre Angelegenheit, Regine wusste das. Keiner da, mit dem sie darüber reden konnte.

In der Wohnung der Eltern angekommen, legte sie ihre Uniformjacke und die große, unhandliche Tasche an der Garderobe ab und betrat die Küche. Ihr Vater saß dort im Wintermantel, die Nase gerötet, er fror sichtlich. Im Herd brannte kein Feuer. Mit Briketts, Holz und Papier mussten sie sparsam sein.

Er sah von seiner Zeitung auf.

»Guten Abend, mein Kind. Wie war dein Tag? Komm, nimm Platz und erzähl.«

Der Vater deutete auf einen freien Stuhl am Küchentisch, aber sie setzte sich nicht – was sollte sie ihm sagen? Die Wahrheit bestimmt nicht, über einen drohenden Streik konnte sie mit ihm nicht reden. Wie sie war ihr Vater Briefträger in diesem Viertel gewesen, mit Kriegsbeginn und aufgrund seiner Pension war Regine an seine Stelle getreten. Für ihn war es noch immer seine Tour, die sie erledigte, Tag für Tag.

»Alles wie immer. Keine großen Ereignisse.«

»Wirklich? Irgendetwas wird doch passiert sein.«

»Nein, ist es nicht. Keine besonderen Vorkommnisse.«

Über den Rand seiner Brille hinweg sah ihr Vater sie prüfend an. Mit solchen Floskeln wie eben gab er sich in der Regel nicht zufrieden. Seiner Meinung nach war jede Neuigkeit, die sie unterwegs aufschnappte, für ihn bestimmt. Nach außen hin ertrug Regine die väterliche Neugierde gelassen, doch gelegentlich kam sie an die Grenzen ihrer Geduld.

Er beugte sich vor, mit dem ausgestreckten Zeigefinger tippte er auf das Stück Papier, das vor ihm auf dem Tisch lag.

»Dann werde ich dir etwas Neues berichten. Hast du heute schon die Zeitung gelesen?«

»Nein, steht was Interessantes drin?«

»Und ob. Die Reichsregierung hat eine Verordnung auf den Weg gebracht, sie wollen die weiblichen Aushilfen bis zum Sommer nach Hause schicken. Kriegsheimkehrer sollen eure Plätze einnehmen.«

Regine nickte, genau das war zu befürchten gewesen, deswegen hatte sie das Flugblatt mit Lotte ja entworfen. Der Vater schob seine kleine Brille mit den kugelrunden Brillengläsern ein Stück den Nasenrücken hinauf.

»Was sagen die anderen Zustellerinnen denn dazu?«

»Keine Ahnung. Wahrscheinlich wissen die meisten noch gar nichts davon. Nicht jede Kollegin liest die Zeitung.«

»So oder so, es wird Ärger in der Dienststelle geben. Halte dich da raus, hörst du? Bleib in Deckung, lass dich nicht verrückt machen.«

»Keine Sorge, Vater. Ich denke, die Frauen werden sich jeden Schritt genau überlegen.«

»Ein paar von denen werden versuchen, euch aufzuwiegeln.«

»Darum geht es doch gar nicht.«

»Genau darum geht es. Falls es zu Protesten kommt, solltest du dich nicht daran beteiligen.«

»So, meinst du? Man darf sich aber nicht alles gefallen lassen im Leben. Erinnere dich bitte an den Sommer 1914, da waren wir Heldinnen. Unsere fleißigen Frauen retten das Vaterland, so tönte es überall. Wir Kriegsaushilfen haben vier Jahre lang hart gearbeitet, nun wirft man uns raus. Ohne ein Dankeschön landen wir auf der Straße. Findest du das nicht erbärmlich?«

»Die Behördenleitung macht das nicht freiwillig, die untersteht dem Minister und setzt um, was die Regierung verlangt.«

»Und wenn schon. Was ist das für eine Entschuldigung?«

»Es ist keine Entschuldigung, aber es zeigt, dass sie unter Druck stehen. Sie werden euch die Polizei auf den Hals hetzen, wenn ihr Ärger macht.«

»Jetzt übertreibst du. Es könnte einen Arbeitskampf geben, aber dabei hat die Polizei nichts verloren. Niemand hat vor, ein Verbrechen zu begehen.«

Kopfschüttelnd nahm Vater seine Lesebrille ab. Er wirkte blass, dunkle Schatten lagen unter seinen Augen. Seine Haare, die vor dem Krieg noch kräftig dunkelbraun gewesen waren, wirkten mittlerweile grau und hatten jeden Glanz verloren.

»Du musst das große Ganze sehen, Kind. Nach der blutigen Revolution im letzten Jahr können sie keine neuen Tumulte dulden.«

»Ein Arbeitskampf muss kein Tumult sein.«

»Die Behördenleitung wird das aber befürchten. In ihrer Not werden sie in der Direktion versuchen, die Ruhe mit Gewalt wiederherzustellen. Sobald ihr auf die Barrikaden geht, wird die Polizei ausrücken. Und zwar schnellstens. Alle haben Angst vor einem neuen Bürgerkrieg.«

Regine zuckte nur mit den Schultern. Nichts lag ihr ferner, als nach diesem anstrengenden Tag mit ihrem Vater über den Ablauf eines Streiks zu debattieren, der noch nicht mal begonnen hatte. Die Füße taten ihr weh, die rechte Schulter schmerzte vom Gewicht der vollbeladenen Tasche, mit der sie sich den ganzen Tag abgeplagt hatte. Sie sehnte sich nach einem Moment für sich allein, doch ihr Vater beugte sich über den Tisch und nahm ihre Hand.

»Was immer geschieht, du hältst dich da raus, verstanden? Mach dich nicht unglücklich. Du willst dich im kommenden Herbst um eine Anstellung als Beamtenanwärterin bewerben, das geht nur mit einer sauberen Personalakte. Es wäre dumm, sich diese Aussicht zu verpfuschen.«

»Ich kann mich nur bewerben, wenn sie im Herbst Frauen einstellen. Ob sie das tun, weiß kein Mensch. Erst mal sollen die Kriegsheimkehrer versorgt werden. Darum geht es doch, nicht wahr?«

»Die werden dich übernehmen, denen wird nichts anderes übrig bleiben. Alles andere ist Augenwischerei. Von den Heimkehrern taugen doch etliche gar nicht mehr als Briefzusteller.« Ihr Vater ließ sich gegen die Rückenlehne seines Stuhls sinken. »Du bist jung und hast dich im Postdienst bewährt, außerdem bist du die Tochter eines Postbeamten. Zur Not werde ich bei deinen Vorgesetzten ein gutes Wort für dich einlegen.«

Hastig schüttelte Regine den Kopf. Ihr unmittelbarer Vorgesetzter, das war der Schichtleiter, ein kleines Würstchen ohne jeden Einfluss, das wusste auch ihr Vater. Wahrscheinlich würde er zu Siegfried Eckstein gehen, dem Herrn Oberpostrat, der stand schon eine Sprosse höher auf der Leiter.

»Nein, bitte tu das nicht. Entweder ich schaffe es allein oder gar nicht.«

»Wir werden sehen. Vorerst ist wichtig, dass du nicht unangenehm auffällst. Haben wir uns verstanden?«

Um dem Gespräch ein Ende zu machen, widersprach Regine nicht mehr. Es war einfacher so. Ihr Vater schien zufrieden, er stand auf und ging zur Tür.

»Ich werde mal einen kleinen Gang um den Block machen. Mutter ist noch nicht daheim. Wenn du Hunger hast, es steht Suppe auf dem Herd.«

Schweigend sah Regine zu, wie ihr Vater die Küche verließ. Hoffentlich verfolgte er seine Idee, ihretwegen zu einem ihrer Vorgesetzten zu laufen, nicht weiter. Auf diese Weise machte er ihr nur das Leben schwer. Regines Vorzugsbehandlung würde böses Blut bei den anderen Frauen zur Folge haben. Im Vergleich zu denen ging es ihr nämlich gut, sie hatte weder Kind noch Kegel zu versorgen. Viele der weiblichen Kriegsaushilfen dagegen hatten während des großen Krieges ihre Ehemänner verloren und zogen ihre Kinder jetzt allein groß. Diese Frauen waren nicht zu beneiden, sie brauchten ihren Verdienst zum Überleben. Bei ihr war das anders. Ihr Vater besaß seine kleine Pension, Mutter verdiente als Waschfrau ein bisschen dazu. Und doch wollte sie in Zukunft nicht nur zu Hause sitzen und darauf warten, dass einer kam und sie heiratete. Sie war gerne als Zustellerin unterwegs. Sie kannte ihre Leute im Viertel, häufig hielt sie mit ihnen ein Schwätzchen und schnappte dabei die Geschichten auf, die am Wegesrand zu haben waren. Ihre Arbeit kampflos aufzugeben wäre nicht der richtige Weg gewesen.

Sie würde mit Evi reden. Als Telefonistin im Fernsprechdienst wusste ihre Freundin aus Kindertagen über die Verhältnisse bei der Post bestens Bescheid. Gemeinsam würden sie beraten, was zu tun war.

Regine lächelte. Die Gewissheit, in Evi Dennewitz eine verlässliche Verbündete zu haben, war der einzige Lichtblick, den dieser Tag ihr bot.

Der Briefschlitz in der Wohnungstür klapperte, gleich darauf war Bernardine Dennewitz im Flur. Sie bückte sich, eilig klaubte sie den weißen Umschlag von der Fußmatte, der gerade erst dort gelandet war. Den täglichen Wettlauf um die Post hatte die Mutter heute gewonnen. Evi blieb nichts anderes übrig, als über ihre Schulter einen Blick auf den Absender des Briefes zu werfen.

»Hast du Post vom Roten Kreuz?«

Evi stellte sich auf die Zehenspitzen, sie blinzelte. Sie wollte unbedingt erfahren, woher der Brief kam. Noch hatte sie die Hoffnung auf ein Zeichen von dem Mann, den sie aufrichtig liebte, nicht aufgegeben, auch wenn sie zugeben musste, dass es immer unwahrscheinlicher wurde, von ihm zu hören. Vorsichtig streckte sie die Hand aus.

»Darf ich mal sehen?«

Ihre Mutter schüttelte den Kopf. Eine Traurigkeit lag auf ihrem Gesicht, die jede weitere Erklärung überflüssig machte. Der Brief war nicht vom Roten Kreuz. Wahrscheinlich auch sonst von niemandem, der ihnen bei der Suche nach Gerald helfen konnte. Offenbar gab es keine neuen Nachrichten über den Verbleib von Evis Bruder.

»Der Brief ist aus Leipzig. Bestimmt bedankt sich deine Cousine für unsere Glückwünsche zu ihrer Hochzeit.«

»Das wird es sein.«

Evi wandte sich ab, sie ging zur Garderobe. Eigentlich hätte sie die Mutter trösten, ihren Kummer teilen sollen – aber sie war nicht in der Stimmung dazu. Ihre eigene Enttäuschung ballte sich in ihr zu einem düsteren, kalten Knoten zusammen, nur hatte sie kaum Zeit, darüber nachzudenken, wie sie sich fühlte. Sie musste zum Dienst. Die Situation mit ihrem Bruder war unverändert. Seit Monaten warteten sie sehnsüchtig auf Neuigkeiten von Gerald, der seit mehr als einem Jahr als verschollen galt. Wenn sich wenigstens Siegfried bei ihr gemeldet hätte, dann wäre sie etwas zuversichtlicher gewesen. Ein paar Zeilen von dem Mann hätten Evi das Herz gewärmt, doch er ließ nichts von sich hören. Warum hatte Siegfried sich so sang- und klanglos von ihr getrennt? Es hatte keinen Streit gegeben, kein böses Vorzeichen, überhaupt keine Warnungen. Dennoch wollte er sie nicht mehr sehen. Diese abrupte Veränderung stellte Evis Leben auf den Kopf. Sie bemühte sich darum, eine neue Ordnung in ihrem Herzen zu schaffen, aber es schmerzte sie, sich derart kalt und lieblos ins Abseits gestellt zu sehen.

Gedankenverloren griff sie nach ihrer Kappe aus dunklem Filz und warf dabei ihrem Spiegelbild einen misstrauischen Blick zu. Hatte Siegfried ihr nicht immer wieder versichert, wie apart und reizvoll er sie fand? Ihre dunklen Augen, die hohen Wangen und das Grübchen in der rechten Wange, davon hatte er geschwärmt. Sie war zierlich, sie war beweglich und schnell, lauter Eigenschaften, die er liebte. Und trotz allem war es aus und vorbei mit ihnen beiden. Sie musste lernen, sich abzufinden, auch wenn das schwierig war. Jederzeit konnte ihr Siegfried im Fernmeldeamt vor die Füße laufen. Für sie war er offiziell ein hohes Tier, Mitglied der Direktion, Jurist, zuständig auch für Personalien. Er arbeitete mit ihr unter demselben Dach. Evi mochte sich nicht ausmalen, wie es sich anfühlen würde, ihm plötzlich zu begegnen. Heute stand ihr allerdings eine Nachtschicht bevor, da war die Gefahr eines überraschenden Zusammentreffens glücklicherweise geringer.

Im Hintergrund hörte sie das Kleid ihrer Mutter rascheln.

»Möchtest du den Brief von Friederike lesen, bevor du gehst?«

»Nein, danke. Das hat Zeit bis morgen.«

Bernardine Dennewitz betrachtete noch immer mit gesenktem Kopf den Briefumschlag in ihrer Hand.

»Ich hatte diesmal wirklich erwartet, dass sie sich melden würden. Wie oft habe ich schon ans Rote Kreuz und das Kriegsministerium geschrieben? Die können doch den Kummer einer Mutter nicht ignorieren.«

»Ich fürchte, es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Hunderttausende sind in diesem Krieg verloren gegangen. Da kann man nicht jedem Einzelfall nachgehen, Mutter.«

»Aber irgendwer muss doch Anfragen dieser Art bearbeiten …«

»Das schon, aber wahrscheinlich gibt es endlos viele Anfragen dieser Art.« Für einen kurzen Augenblick legte Evi ihrer Mutter einen Arm um die Schulter. »Es tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Leg dich hin und versuche, an etwas anderes zu denken, ja? Das Grübeln bringt dich nicht weiter.«

Evis Mutter sah auf, sie suchte wohl nach einer passenden Erwiderung, doch sie brachte keinen Ton heraus. Um ihre Mundwinkel zuckte es, einmal mehr kämpfte sie mit den Tränen. Das ewige Hoffen und Bangen brachte sie sichtlich an ihre Grenzen. Durch den elenden Krieg war ihnen nicht nur Gerald abhandengekommen, auch der ohnehin angeknacksten Ehe ihrer Eltern hatten die Jahre des Hungers und der Not den Todesstoß versetzt. Nach endlosen, erbitterten Debatten hatte ihr Vater die Wohnung der Familie endgültig verlassen. Seitdem waren Mutter und Tochter allein. Was auch immer geschah, mussten sie ohne männliche Hilfe meistern. Die praktischen Schwierigkeiten waren enorm, aber die finanzielle Situation war genauso düster. Evis Einkommen reichte kaum, um sie über Wasser zu halten. Sie hungerten und froren, die Wohnung war klamm und atmete einen Hauch von Vernachlässigung. Es fehlte nicht nur an Brot und an Kohlen, es fehlte auch an einem Funken Hoffnung. Doch wozu das Ganze einmal mehr zur Sprache bringen?

Evi nickte ihrer Mutter zu.

»Gute Nacht. Bis Morgen.«

»Pass dort draußen auf dich auf, liebes Kind.«

»Das mache ich.«

Die Wohnungstür fiel ins Schloss, Evi lief treppab. Mit großen Schritten eilte sie auf die Straße hinaus. Diese grenzenlose, bleierne Schwere, die daheim über allem lag, machte ihr zu schaffen. Nun kam die Trennung von Siegfried hinzu. Sie blieb stehen und wischte sich über die Augen – nicht weinen, das half doch nicht. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass Oberpostrat Eckstein sich von ihr lossagen würde, nicht aus heiterem Himmel und ohne jeden erkennbaren Grund. Evi war verzweifelt, wenn sie an die vor ihr liegende Zeit dachte. Von nun an war sie mit ihrer Mutter vollkommen allein. Sie würde jedem Tag etwas abtrotzen müssen, das ihnen beim Überleben half. Bis vor Kurzem war Siegfried an ihrer Seite gewesen und hatte sie unterstützt. Es fühlte sich anders an ohne ihn. Kälter, leerer, sinnloser.

Mit gesenktem Kopf gegen den böigen Wind ankämpfend, eilte Evi durch die Straßen des Brunnenviertels in Richtung Süden, bis der gelbe Klinkerbau des Postfuhramtes in der Oranienburger Straße in Sichtweite kam. Die riesige Kuppel des Gebäudes überragte die benachbarte Dachlandschaft. Das gewaltige Gebäude wirkte hochherrschaftlich, jedenfalls dort, wo die Öffentlichkeit Zutritt besaß. Evi steuerte gerade den Personaleingang in der Auguststraße an, als sie Schritte über das Trottoir hallen hörte.

»Na, was spazieren wir denn noch hier draußen herum, Fräulein Dennewitz? Ihre Schicht beginnt gleich. Bummelanten dulden wir nicht bei der Reichspost, das wissen Sie genau!«

Evi fuhr herum, aber zum Glück war ihr diese Stimme wohlvertraut. Sie gehörte Annegret Werner, einer Kollegin.

»Guten Abend, Gretchen.«

»Grüß dich, meine Liebe. Du siehst traurig aus. Ist was passiert?«

Die Kollegin schloss auf und hakte sich bei Evi unter, gemeinsam überquerten sie die Straße.

»Nicht mehr und nicht weniger als sonst. Schick siehst du aus, hast du dir einen neuen Hut gekauft?«

»O ja, das habe ich getan.«

Gretchen brachte stolz ihre Kopfbedeckung in die richtige Position und strahlte. Es handelte sich um eine unerhört schöne Glocke mit schmaler Krempe, ein Modell, das erst seit Kurzem in Mode war. Umwerfend frech sah die Kollegin damit aus.

»Wirklich sehr modisch. Muss teuer gewesen sein.«

»Und ob. Ich hab das ganze letzte Jahr dafür gespart.«

»Gratuliere. Die Herren werden dir in Scharen hinterherlaufen.«

»Danke sehr, aber das muss nicht sein. Ich brauche nur einen – den Richtigen. Das genügt mir vollkommen.«

Mitten auf dem Trottoir blieb Gretchen auf einmal stehen.

»Warte, ich möchte dir was zeigen. Hast du das hier schon gelesen? Unsere Kriegsaushilfen wollen streiken. Sie fordern uns auf, sie zu unterstützen.«

»Im Ernst?«

Evis Augen wurden groß, während sie die Zeilen auf dem Papier überflog, das Gretchen ihr gereicht hatte. Laut Flugblatt standen Entlassungen bei den Zustellerinnen an, gegen die sich die Frauen wehren wollten. Natürlich, es lag nahe, dass die Kriegsaushilfen gehen mussten. Die Kampfhandlungen an der Front waren beendet, die Männer kehrten nach Hause zurück und wollten ihre Arbeitsplätze wiederhaben. Würden die Frauen der Reichspost es tatsächlich wagen, deshalb zu streiken? Schon der Gedanke war unerhört, dergleichen hatte es noch niemals gegeben. Im Übrigen hatten die Zustellerinnen doch gewusst, dass man sie eines Tages kündigen würde. Ihre Verträge waren entsprechend abgefasst, da gab es keinen Spielraum für einen Arbeitskampf – oder?

Kopfschüttelnd gab Evi ihrer Kollegin das Flugblatt zurück.

»Das wagen sie nicht, das ist eine Nummer zu groß für sie.«

»Ich glaube, du irrst dich. Ihre Wut ist groß, und ich kann sie gut verstehen. Während des Krieges haben sie die Arbeit der Männer übernommen. Kaum, dass Frieden ist, jagen die da oben sie davon. Viel Arbeit, schlechte Bezahlung und keine Rechte, so ist es bei uns Frauen doch immer.«

»Es ist ungerecht, da stimme ich dir zu. Aber die Kriegsaushilfen haben eine befristete Anstellung, und das wissen sie auch.«

»Die Kolleginnen haben sich vier Jahre lang für einen mageren Lohn abgerackert. Sie haben die Hälfte von dem verdient, was die Männer sonst kriegen. Und jetzt, wo man sie nicht mehr braucht, setzen sie sie auf die Straße. Die finden doch so schnell nichts Neues. Das ist nicht nur ungerecht, das ist gemein.«

»Was heißt das, keine Rechte? In der neuen Republik dürfen wir wählen gehen. Wahrscheinlich sind das in den Augen der Politiker erst mal genug Rechte für Frauen.«

»Von meinem Wahlrecht kann ich mir aber nichts kaufen. Oder gibt es dafür jetzt eine Lebensmittelkarte zusätzlich?«

»Bestimmt nicht, aber wir können es nicht ändern.«

»So schnell gibst du auf? Du hast doch eine Freundin bei den Zustellerinnen. Rede mal mit der, damit wir erfahren, was genau die Zustellerinnen vorhaben.«

Evi runzelte die Stirn, erst jetzt dämmerte ihr, welches Ausmaß diese Entlassungen haben konnten. Regine war ihre beste Freundin aus Kindertagen, und ausgerechnet sie sollte in einen Arbeitskampf verwickelt werden? Regine war eigenwillig und konnte sehr beharrlich sein, sicherlich würde sie auf der Seite der Streikenden stehen. Das konnte heikel werden.

Evi war nachdenklich geworden, sie verfiel in dumpfes Schweigen. Gemeinsam mit Gretchen hatte sie das schmiedeeiserne Tor zum Betriebshof gerade durchschritten, als sich die Hintertür des Dienstgebäudes ihnen gegenüber mit einem leisen Geräusch öffnete. Siegfried Eckstein betrat die Freitreppe vor dem Postfuhramt – ausgerechnet er.

Evis Atem drohte für einen Moment auszusetzen. Mit Siegfried hatte sie heute Abend nicht gerechnet, sie war in keiner Weise auf ein Zusammentreffen mit ihm vorbereitet. Ihre gnadenlose Sehnsucht züngelte empor und brannte schmerzhaft in der Gegend ihres Herzens, dabei durfte sie Empfindungen wie diese nicht mehr zulassen. Sie musste lernen, ihren ehemaligen Geliebten zu ignorieren, wenn sie sich nicht jedes Mal fühlen wollte, als würde sie barfuß über den Scherbenhaufen ihrer Beziehung laufen. Sie wusste das und konnte doch den Blick nicht abwenden: Siegfried sah heute Abend fabelhaft aus. Er trug einen maßgeschneiderten Anzug, einen farblich passenden Hut und seinen Spazierstock in der Hand – sie wusste, dass sich manche der Kollegen im Dienst über seinen Kleidungsstil lustig machten, aber sie hatte das nie gekümmert. Siegfried war ein Mann mit gutem Geschmack und gutem Benehmen. Seine perfekt wirkende Erscheinung brachte ihr Herz noch immer dazu, schneller zu schlagen.

Er hatte sie bemerkt, doch Siegfried lächelte stoisch weiter – leider strahlte sein Lächeln keine Wärme aus, es war reine Routine, kein echtes Gefühl war ihm anzumerken. Er drehte sich um und eilte zur Tür zurück, die er öffnete, um sie ihnen weit aufzuhalten. Er war ganz Gentleman alter Schule, alles wie immer.

»Guten Abend, meine Damen. Ich glaube, Sie müssen sich ein wenig beeilen, wenn Sie rechtzeitig zum Schichtwechsel am Platz sein wollen.«

»Guten Abend, Herr Oberpostrat. Wir sind auf dem Weg dorthin, vielen Dank.«

Gretchen strahlte und flötete wie eine Nachtigall: Eckstein gefiel ihr, das war unübersehbar. Er stand noch immer an der Tür und kostete den Moment weidlich aus, es dauerte ein paar Sekunden, bis er sich an die Krempe seines Hutes tippte. Schwungvoll deutete er eine Verbeugung an.

»Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, meine Damen.«

Dann fiel die Tür hinter ihnen ins Schloss, Eckstein war verschwunden. Evi rang um Fassung, sie war froh, dass Gretchen ihr in diesem Augenblick keine Aufmerksamkeit schenkte. Ihre Kollegin war schon wieder mit ihrem Hut beschäftigt und merkte nicht, wie viel Kraft es Evi kostete, sich ihre Verzweiflung nicht anmerken zu lassen. Sie musste sich zusammennehmen, musste ihren Kummer überwinden. Die Geschichte mit ihr und dem Oberpostrat war nicht für fremde Ohren bestimmt. Anfangs hatte sie nicht einmal Regine davon erzählt, schließlich war Siegfried offiziell ein verheirateter Mann. Dass seine Frau seit Jahren schwer krank und kaum in der Lage war, ein normales Eheleben mit ihm zu führen, machte keinen Unterschied. Ihre Liebe war dennoch verbotenes Terrain gewesen, immer.

Plötzlich begann Gretchen zu kichern.

»War das nicht nett?«

»Wie bitte? Was meinst du?«

»Der Herr Oberpostrat hat mir zugeblinzelt, hast du das nicht gemerkt? Er kann wirklich charmant sein.«

Evi runzelte die Stirn, sollte sie da wirklich etwas Entscheidendes verpasst haben? Sie hatte Siegfried genau beobachtet, gelächelt hatte er, mehr aber auch nicht. Wahrscheinlich bildete Gretchen sich das nur ein. Warum hätte Siegfried sich als Nächstes Gretchen zuwenden sollen? Sie war nicht hässlich, sie besaß schöne Beine und eine hübsche kleine Stupsnase, manche Männer mochten so was. Der Rest ihrer Erscheinung war allerdings Durchschnitt, nicht weiter erwähnenswert. Ihrem neuen Glockenhut und den Perlenohrringen zum Trotz war sie eine von vielen, die im Postamt ihren Dienst taten. Evi zögerte. Was, wenn sie sich irrte? Falls Siegfried tatsächlich bereits wieder auf der Pirsch war, so kurze Zeit, nachdem er sie verlassen hatte, dann war das auch ein Affront gegen sie. Illusionen durfte sie sich in der Hinsicht nicht machen, vor ihrem Abenteuer war Eckstein für seine Frauengeschichten bekannt gewesen. Wenn er dort weitermachte, wo er kurz vor ihrer Affäre aufgehört hatte, durfte sie das eigentlich nicht wundern. Und doch drohte sie die Eifersucht mit tausend spitzen Nadeln zu peinigen, prompt war ihr der Tag vergällt. Ohne auf Gretchens letzten Satz zu erwidern, betrat sie den Umkleideraum der Telefonistinnen im Erdgeschoss des Dienstgebäudes. Hastig zog sie sich aus, schweigend schlüpfte sie in den unförmigen dunkelblauen Kittel, den die Telefonfräulein im Dienst zu tragen hatten. Gretchen hockte derweil auf der hölzernen Bank neben ihrem Spind und starrte vor sich hin.

»Eckstein soll unglücklich verheiratet sein, habe ich gehört. Seine Frau ist angeblich sehr krank.«

»Keine Ahnung. Da musst du ihn schon selbst fragen.«

»Meinst du? Wäre das nicht etwas zu indiskret?«

Gretchen kicherte erneut, sie hielt sich dabei die Hand vor den Mund, ihr albernes Backfischgetue ging Evi auf die Nerven. Mit Schwung warf sie ihre Handtasche in ihren Schrank und schloss ihn ab. Gretchen war inzwischen immerhin aufgestanden, rührte sich aber ansonsten nicht vom Fleck.

»Es wäre doch wunderbar, wenn man einen Kavalier hätte, der einem das Leben ein bisschen leichter machen würde, findest du nicht? Einen Mann wie Eckstein, der gut aussieht und sich benehmen kann, das würde mir gefallen.«

»Ach ja? Ich denke, du wartest auf den Richtigen. Waren das nicht deine Worte? In dem Fall kommt ein Siegfried Eckstein ganz bestimmt nicht in Frage.«

»So? Und woher weißt du das? Kennst du ihn so gut?«

Gretchen riss die Augen weit auf, Evis böser Unterton war ihr offenbar nicht entgangen.

»Lass mich einfach in Ruhe mit dem Kerl. Er taugt nichts, da bin ich mir sicher.«

»Na hör mal, warum bist du auf einmal so patzig? Man wird doch wohl ein bisschen träumen dürfen. Hast du etwa vor, dir den Oberpostrat zu angeln, oder was ist los?«

Evi schüttelte den Kopf.

»Eckstein interessiert mich nicht, glaube mir. Wir haben eine lange Nacht vor uns, das ist wichtiger.«

Gretchen schien nicht zufrieden zu sein mit der Antwort, nickte aber widerstrebend.

»Ich geh schon mal rauf. Dort oben warten sie sicher schon auf die Ablösung.«

Evi verließ den Umkleideraum und marschierte los, mutterseelenallein strebte sie den langen Gang hinunter. Im ersten Stock stieß sie die Tür zur Vermittlungshalle auf, dicht gedrängt saßen dort die Kolleginnen der Tagesschicht vor hohen Schaltschränken. In dem Raum summte und brummte es, das Stimmengewirr war gewaltig. In normaler Lautstärke konnte man sich nicht verständigen, die Telefonistinnen mussten schreien oder gestikulieren, um sich auszutauschen. Vor den gigantischen Stellwänden, aus denen zahllose Steckverbindungen ragten, saßen die Telefonfräulein mit Kopfhörern auf den Ohren, das Mikrofon vor dem Mund. Hastig stellten sie Verbindungen her oder kappten sie. Es musste schnell gehen, immer war es eilig, alle Kolleginnen wurden dazu gehalten, mit dem größtmöglichen Tempo zu arbeiten. Eine nervöse Spannung vibrierte im Raum.

Die ganze Nacht hindurch würde es so weitergehen. Im Postfuhramt gab es keine Nachtruhe.

Evi hielt auf ihren Platz zu. Hoffentlich würde sie sich heute konzentrieren können, die Begegnung mit Siegfried ging ihr nicht aus dem Sinn. Diese ausweglose Liebe war nicht gut für sie, doch was konnte sie gegen ihren Liebeskummer tun? Irgendein Pfad musste sie in eine bessere Zukunft führen – er würde steinig sein, das ahnte sie.

2. Kapitel

Als Evi das Postfuhramt nach der Nachtschicht verließ, graute der nächste Morgen. Ihr Blick glitt über den Hinterhof des Dienstgebäudes, der im fahlen Licht des beginnenden Tages einen traurigen Eindruck machte. Die leeren Pferdeställe gegenüber, das graue Kopfsteinpflaster und die verlassene Rampe, über die die Postsäcke ins Gebäude gekarrt wurden – trostlos sah das aus. Und kalt war es auch. Evi setzte sich in Bewegung, doch anstatt wie an anderen Tagen geradewegs den Weg Richtung Brunnenviertel einzuschlagen, verließ sie den Hinterhof und schlenderte die Auguststraße hinunter.

Siegfried wohnte hier. Für ihn war es praktisch, hier zu leben, auch wenn die Gegend alles andere als elegant oder wohlhabend war. Hinter den Häuserfronten in der Auguststraße befanden sich überwiegend kleine Wohnungen für einfache Leute, die Geschäfte waren ohne Glanz, es gab nur wenig Grün. Eine schmale Straße, dicht bebaut, die hohen Fronten erschwerten es der Sonne, für ausreichend Tageslicht zu sorgen. Die Nähe zum Dienstgebäude sei ihm wichtig gewesen, als er hergezogen sei, hatte Siegfried ihr gegenüber behauptet. Dabei hätte einer wie er im Westend wohnen können, finanziell war er sorgenfrei. Das war vor allem seiner Ehefrau zu verdanken, die aus einer vermögenden Familie stammte. Sie hielten sich ein Dienstmädchen und eine Köchin, sogar eine Krankenpflegerin sollte es geben. Auch wenn Siegfried selten freiwillig über seine Ehe sprach, wusste Evi davon. Die Zeit sei zu kostbar für derart traurige Gespräche, hatte Siegfried gemeint – für sie klang es nach einer Ausrede, aber sie hatte dennoch nicht weiter gefragt. Evi hatte nicht aufdringlich wirken wollen. Sie hatte gehofft, dass es sich auszahlen würde, diskret zu sein. Vielleicht würde sich eines Tages etwas an ihrer bescheidenen Lage als heimliche Geliebte ändern, wenn sie geduldig war. Doch ihre Rücksichtnahme hatte sich nicht ausgezahlt. Siegfried hatte sie verlassen, allen Mühen zum Trotz.

Und nun?

Wonach suchte sie, jetzt, wo alles vorbei war? Nach der Welt von gestern vielleicht. Ihr Blick fiel hinunter auf ihre ausgetretenen Schuhe, deren Leder brüchig wirkte. Siegfried hatte ihr einst diese Spangenschuhe geschenkt, damit sie ihn standesgemäß ins Theater begleiten konnte. Das Licht, die Roben der Damen, Blattgold und Stuck, die Logen, ausgeschlagen mit rotem Samt. Kronleuchter von unvorstellbaren Ausmaßen, das Wispern im Publikum. Eine fremde Welt, in der Siegfried sich auskannte und die er ihr zugänglich gemacht hatte. Ihre Theaterabende waren wundervoll gewesen, berauschend und neu. Ein Lichtblick in all der Tristesse, die der Krieg hinterlassen hatte. Sie vermisste dieses Leben. Warum sehnte sich Siegfried nicht mehr nach ihr als seiner Begleiterin? Was hatte ihn von ihr fortgetrieben?

Auf der gegenüberliegenden Seite der Auguststraße lag das Gebäude mit der Hausnummer 22. Dort lebte im ersten Stockwerk der Mann, den sie aufrichtig liebte. Wie gerne hätte sie noch ein letztes Mal unter vier Augen das Wort an Siegfried gerichtet, um zu erfahren, warum er ihre gemeinsame Geschichte beendet hatte. Sie wagte es nicht. Noch war es früh am Tag, noch regte sich nichts hinter den dichten Vorhängen in der ersten Etage. Und selbst wenn das anders gewesen wäre, hätte sie den Mut gefunden hinaufzugehen? Im Grunde war es überflüssig, was sie tat. Es brachte nichts, sich auf der Straße vor Siegfrieds Haus die Beine in den Bauch zu stehen. Ihre sehnsuchtsvollen Blicke würden nichts an der Situation ändern, in die sie geraten war. Siegfried hatte sich von ihr losgesagt, seine leidenschaftlichen Liebkosungen, seine Geschenke, die Heimlichkeiten, die ihren Alltag belebt hatten, das war vorbei. Keine Wochenendausflüge mehr an den Müggelsee, keine Landpartien nach Rheinsberg oder an die Ostsee. Für eine Frau gab es kaum etwas Traurigeres, als wider Willen die Rolle einer ehemaligen Geliebten zu spielen.

Evi wandte sich ab. Im Angesicht der morgendlichen Kälte, die ihr allmählich in die Glieder kroch, war es klüger, ins Bett zu gehen. Sie wollte sich gerade auf den Heimweg machen, als sie eine große tiefschwarze Limousine bemerkte, die in einem sehr gemächlichen Tempo die Straße hinunterrollte. Der Fahrer drosselte die Geschwindigkeit des Leichenwagens und spähte aus dem Fenster, er schien auf der Suche nach einer Adresse zu sein.

Ausgerechnet vor dem Haus mit der Nummer 22 kam der Wagen zum Stehen. Evi stockte beinahe der Atem, als die Wagentüren der Limousine sich langsam öffneten. Zwei in Schwarz gekleidete Männer stiegen aus dem Fahrzeug, sie überquerten den Bürgersteig und verschwanden in dem Haus, in dem Siegfried lebte. Mit angstvoll geweiteten Augen sah Evi zu, wie die Haustür sich hinter den Besuchern schloss. Sie konnte nur hoffen, dass das Unglück, dessen Zeugin sie war, nicht Siegfried betraf. Anfangs war sie stets misstrauisch gewesen, wenn er sich über den gesundheitlich angeschlagenen Zustand seiner Ehefrau beklagte. Vielleicht hatte er seine eheliche Untreue nur mit einer Lüge bemänteln wollen? Ebenso wenig war es allerdings auszuschließen, dass er die Wahrheit gesagt hatte.

Im Gebäude gegenüber taten sich die Flügel der Haustür auf, kurz darauf wurde ein Sarg aus dem Haus getragen. Wie erstarrt beobachtete Evi die Szene, die sich in fast gespenstischer Geräuschlosigkeit abspielte. Schon war der Sarg im Inneren des Fahrzeugs verschwunden, die Türen des Leichenwagens schlossen sich, der Wagen rollte davon. Mit großen Augen blickte Evi dem Fahrzeug hinterher. Sie hätte zu gerne gewusst, wessen Leiche man soeben aus der Nummer 22 getragen hatte. Ihre Neugierde fühlte sich unschicklich an, ließ sich aber dennoch kaum zähmen. Was, wenn es Lydia Eckstein war, die vor ein paar Minuten ihre letzte Reise angetreten hatte? Würde sich dadurch zwischen ihr und Siegfried etwas verändern? Als Witwer konnte er sich frei fühlen, er musste keine falschen Rücksichten mehr nehmen.

Evi spürte eine wachsende Unruhe, ihre Handflächen wurden feucht und fühlten sich gleichzeitig kalt und leblos an. Sie konnte nicht fortgehen, ohne erfahren zu haben, was in dem Haus gegenüber vor sich ging. Der Zufall kam ihr zu Hilfe, denn eine ältere Frau hatte auf der anderen Straßenseite den Bürgersteig vor dem Haus mit der Nummer 22 betreten. Die Fremde in der Kittelschürze musste eine Concierge sein, sie ging daran, die Flügel der Haustür zu schließen. Frauen wie sie waren Gold wert, sie wussten Bescheid, ihnen entging nichts von dem, was in einem Mietshaus passierte. Wenn man es geschickt anstellte, war eine Concierge eine lebende Auskunftei.

Kurz entschlossen überquerte Evi die Straße. Ihre Schritte hallten laut auf dem Kopfsteinpflaster und machten unwillkürlich auf ihre Ankunft aufmerksam – prompt drehte sich die Concierge zu ihr um.

»Guten Morgen. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte zu Frau Lydia Eckstein. Sie wohnt hier, hat man mir gesagt.«

Evi lächelte angestrengt, scheinheilig und verlogen kam sie sich vor. Ihr Unbehagen vertiefte sich, als die Concierge sich nicht rührte. Mit klopfendem Herzen wartete Evi darauf, dass die Frau sich äußerte, ihre Nerven flatterten. Die Concierge aber wandte sich ab, um den zweiten Flügel der Haustür zu schließen.

»Zu Frau Eckstein wollen Sie? Da kommen Sie zu spät, junge Frau. Sie ist verstorben, gerade eben haben sie sie abgeholt.«

»Wie bitte? Aber das ist ja entsetzlich! Wenn ich gewusst hätte, wie schlecht es um sie steht, wäre ich früher gekommen.«

»Weihnachten wurde sie noch in der Charité versorgt. Hat wohl auch nicht mehr geholfen.«

»Ich wusste nicht, dass es ihr so elend ging.«

»So? Dann haben Sie die gute Frau wohl lange nicht besucht. Nun hat sie es hinter sich. Gott hab sie selig.«

Evi nickte. Für sie war ohnehin Siegfrieds Wohlergehen alles, was zählte. Offenbar waren die Hinweise auf den Zustand seiner Frau keineswegs übertrieben gewesen. Ein Bedauern wallte in Evi auf, das sie nicht einfach abstreifen konnte. Erneut stellte sich die Frage, warum er sich ausgerechnet jetzt von ihr getrennt hatte. Wären sie noch ein Paar gewesen, so hätte sie ihm in dieser schweren Stunde zur Seite gestanden. Der Weg wäre endlich für sie beide frei gewesen.

Die Concierge hantierte noch immer an der Tür herum.

»Gehören Sie zur Verwandtschaft?«

»Nicht direkt. Ich bin eine Bekannte.«

»Wollen Sie hoch? Dem Witwer die Aufwartung machen?«

Die Concierge warf Evi einen auffordernden Blick zu, doch sie schüttelte den Kopf.

»Nein, vielen Dank. Ich werde bei anderer Gelegenheit wiederkommen. Einen schönen Tag noch.«

Blitzschnell wandte sie sich ab. Sie hätte Siegfried so gern ihr Beileid ausgesprochen, aber wie sollte sie ihm erklären, was sie um diese Zeit vor seiner Haustür zu suchen hatte? Diese Blöße konnte sie sich nicht geben, also lief Evi davon, mit großen Schritten eilte sie die Straße hinunter. Tränen schwammen in ihren Augen. Lydia Eckstein war tot, aber sie selbst war auch aus dem Spiel. Offenbar bedeutete sie Siegfried tatsächlich nichts mehr. Hätte er sie sonst zu einem Zeitpunkt verstoßen, an dem er Trost und Zuspruch so dringend nötig gehabt hätte? Der Gang der Ereignisse wurde zum Drama. Gab es irgendeine noch so vage Aussicht darauf, dass Siegfried es sich noch einmal anders überlegte? Er schätzte weibliche Gesellschaft doch, er würde nicht allein bleiben wollen. Eckstein war ein dem Leben zugewandter Mensch. Einsamkeit passte nicht zu ihm.

An der nächsten Straßenecke blieb Evi stehen. Musste sie nicht versuchen, ihren Geliebten zurückzugewinnen, auch um seinetwillen? Sie waren ein so schönes und harmonisches Paar gewesen. Sie hatte nur gute Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit. Konnte es nicht sein, dass er erst jetzt, ohne seine Lydia, erkannte, wie verlassen und hilflos er war? Inmitten ihres tiefen Kummers keimte neue Hoffnung in Evi auf. Sie musste Siegfrieds Interesse neu entfachen. Sie war die Richtige für ihn. Sie musste ihm über den Verlust seiner Frau hinweghelfen, das war ihre Aufgabe. Es würde sich etwas ergeben, wenn sie sich nur ausreichend bemühte. Ab sofort würde sie Ausschau halten nach neuen Gelegenheiten für ein Wiedersehen und eine Annäherung. Schließlich wusste sie viel besser als Gretchen, was Siegfried brauchte, um zufrieden und glücklich zu sein.

Morgendliche Kälte umfing Regine, als sie das Haus in der Ruppiner Straße verließ, um ihre nächste Schicht anzutreten. Im Vorübergehen warf sie einen Blick hinauf zu Evis Fenster, doch die Gardinen in ihrem Zimmer waren nicht zugezogen. Die Telefonfräulein der letzten Nachtschicht mussten inzwischen Feierabend haben, dennoch schien Evi nicht zu Hause zu sein – wie merkwürdig. Regine blieb keine Zeit, um darüber nachzudenken. Sie eilte durch die Straßen, es war Viertel vor sieben, als das schmiedeeiserne Tor zum Betriebshof des Postfuhramtes in Sichtweite kam. Sie war spät dran, sie wusste das – ob Lotte auf sie warten würde? Sie waren verabredet, aber vielleicht kümmerte Lotte das nicht mehr, nachdem sie sich gestern über das Flugblatt gestritten hatten. Ihre Befürchtungen waren zum Glück unbegründet, denn sie entdeckte Lotte, die reglos in der Kälte stand. Ihre Hände hatte sie tief in den Taschen ihres schäbigen Mantels vergraben.

»Ach nee, die gnädige Frau taucht auch mal wieder auf. Ich war kurz davor, hier festzufrieren.«

»Tut mir leid, ich bin ein bisschen zu spät …«

»Hab ich gemerkt. Du bist schuld, wenn ich einen Tadel kriege. Mein Schichtführer hat mich sowieso schon auf’m Kieker.«

»Wie ich sehe, ist der Herr von der Gewerkschaft aber auch noch nicht da.«

»Weißte was? Am liebsten würde ich den ganzen Mist hinschmeißen. Mir geht das alles gewaltig gegen den Strich. Ich hab Besseres zu tun …«

Lotte verstummte. Ein junger Mann tauchte an ihrer Seite auf, groß und von ungewöhnlich kräftiger Statur, seine breiten Schultern wirkten wie hineingezwängt in den grauen Wintermantel. Das musste der Gewerkschafter sein, den Lotte herbestellt hatte. Lotte glaubte fest daran, dass die Gewerkschaft sie bei der Planung des Streiks unterstützen würde – Regine war skeptisch, zumindest entsprach der Fremde überhaupt nicht ihren Erwartungen. Sie hatte auf einen erfahrenen Arbeiterführer mit grauem Haar und Stoppelbart gehofft, diese Männer waren es gewesen, die während der Revolution den Widerstand gegen das kaiserliche Regime geführt und sich damit Respekt erworben hatten. Der Mensch, der sich neben ihnen aufgebaut hatte, sah dagegen aus wie jemand, der seine Tage am Schreibtisch verbrachte. Ein Gewerkschafter in Hut und Mantel, fehlte nur noch die Aktentasche. Immerhin war er so höflich, zur Begrüßung seine altmodische Melone vom Kopf zu nehmen. Eine Fülle von braunen Locken quoll darunter hervor, während der Fremde mit einem Lächeln die Hand ausstreckte.

»Guten Morgen. Kurt Bödeker mein Name. Ich glaube, wir sind verabredet.«

»Guten Morgen.«

Lotte nickte dem Mann nur flüchtig zu, sie nahm zur Begrüßung nicht mal die Hände aus den Taschen ihres Mantels. Regine versuchte, das unmögliche Benehmen ihrer Kollegin wettzumachen, indem sie dem Gewerkschafter ausgiebig die Hand schüttelte. Er quittierte es mit einem Lächeln.

»Sie sind …«

»Regine Lorenz. Postzustellerin und Kriegsaushilfe, genau wie Lotte. Danke, dass Sie gekommen sind.«

Der Gewerkschafter wirkte freundlich, aber Lotte benahm sich unmöglich. Unruhig trat sie von einem Fuß auf den anderen. Was war los mit ihr? Regine wollte sie eben zur Ordnung rufen, doch die Kollegin kam ihr zuvor, indem sie mit den Schultern zuckte.

»So, das war’s von meiner Seite. Ick muss los, meine Schicht fängt gleich an. Ihr kommt sicher auch allein zurecht.«

Regine maß die Kollegin mit einem tadelnden Blick, wohl wissend, dass sie bei Lotte damit nicht viel ausrichten würde. Erst brachte sie dieses Treffen zustande und dann ließ sie Regine nach zwei Minuten mit diesem fremden Mann hier stehen? Verärgert trat Regine einen Schritt vor.

»Was denn, du willst jetzt los? Meine Zustellrunde fängt auch gleich an, aber…«

»Ich muss. Der Schichtleiter reißt mir sonst den Kopf ab. Kannst mir ja nachher erzählen, was ihr besprochen habt. Bis dann.«

Mit einem Kopfnicken in Richtung des Gewerkschafters machte Lotte sich auf den Weg. Im Laufschritt passierte sie die Pförtnerloge am Eingangstor, gleich darauf war sie auf dem Betriebshof verschwunden. Regine schnappte nach Luft, was war das nur für eine Dreistigkeit? Lotte benahm sich seltsam in letzter Zeit. Sie selbst war keineswegs darauf vorbereitet, das bevorstehende Gespräch ohne die Kollegin zu führen. Regine hatte keine Ahnung, was sie mit dem Mann von diesem Arbeiterverein besprechen durfte und was nicht. Noch nie im Leben hatte sie es mit einem von der Gewerkschaft zu tun gehabt.

Anders als sie selbst schien Kurt Bödeker über Lottes Verhalten weit weniger erstaunt. Er wirkte gelassen, irgendeine Art der Anspannung war ihm nicht anzumerken.

»Gehen wir ein paar Schritte, Fräulein Lorenz. Wir fallen auf, wenn wir die ganze Zeit am Tor stehen.«

Regine gehorchte, obwohl ihr die bevorstehende Unterredung inzwischen schwierig erschien. War sie dazu befugt, ganz allein und im Namen der Kolleginnen mit dem Unbekannten an ihrer Seite zu verhandeln? Andererseits konnte sie den Mann auch nicht einfach auf dem Trottoir stehen lassen. Kurt Bödeker hatte sich auf Lottes Geheiß am frühen Morgen auf den Weg gemacht, um sich mit ihnen auszutauschen. Die Situation war seltsam, wohl fühlte Regine sich nicht bei dem, was sie hier tat.

Als hätte er ihre Sorgen zumindest erahnt, blieb Bödeker plötzlich stehen. Erst jetzt stellte sie fest, dass sie ihm nicht einmal bis zur Schulter reichte. Ein Riese war der Gewerkschafter, an die zwei Meter groß musste er wohl sein. Sie kam sich winzig neben ihm vor.

»Reden wir offen miteinander, Fräulein Lorenz. Fräulein Wellmann hat mir berichtet, dass Sie mit den Kolleginnen in einen Ausstand gehen wollen.«

Regine nickte. Der Streik, deswegen war Bödeker gekommen, auch wenn ihre Gedanken beharrlich in eine andere Richtung gingen. Schon lange war sie niemandem von derart eindrucksvoller Gestalt begegnet. Die meisten jüngeren Männer zeigten dieser Tage ein ganz anderes Erscheinungsbild. Wieso sah Kurt Bödeker so gesund aus? Vielleicht war er nicht der geborene Soldat, wenn er im Zivilleben den ganzen Tag nur am Schreibtisch hockte. Aber darauf hatten die Militärs keine Rücksicht genommen. Zuletzt hatten sie alles zu den Waffen geholt, was zwei Beine besaß und laufen konnte. Bödeker wirkte allerdings nicht wie ein Kriegsheimkehrer. Keine Narben, keine Prothesen, keine Verätzungen der Haut – offenbar war er auch nicht blind oder taub. Ob er wirklich nicht an der Front gewesen war? Bei den meisten Heimkehrern war nicht zu übersehen, dass sie dem Tod im Feld ganz knapp von der Schippe gesprungen waren. Der Gewerkschafter musste ein enormes Glück gehabt haben. Einer wie er hätte bei dem Gemetzel in Flandern bestimmt eine fabelhafte Zielscheibe abgegeben. Insgeheim rief Regine sich zur Ordnung, sie schob ihre Gedanken zur Seite. Bödeker hatte ihr eine Frage gestellt, darauf musste sie eine Antwort geben.

»Richtig, die Kriegsaushilfen in diesem Zustellbezirk denken daran, einen Arbeitskampf zu beginnen. Ist bloß die Frage, ob wir es mit der Reichspost aufnehmen können.«

»Und wovon genau hängt es ab, ob sie sich zu weiteren Schritten entschließen?«

Regine zögerte, auf Anhieb hatte sie keine Erwiderung parat. Über alles, was hier zur Sprache kam, hatte sie sich weder mit Lotte noch mit den anderen Kolleginnen vorab ausgetauscht. Bödeker schien ihre Zurückhaltung zu spüren, er beugte sich ein wenig zu ihr hinunter und musterte sie in dieser Haltung. Wie ein hilfloses Kind kam sie sich an seiner Seite vor.

»Hören Sie, Sie müssen vermutlich gleich Ihre Zustelltour beginnen, und ich habe heute auch noch etwas anderes vor, als mit Ihnen spazieren zu gehen. Sagen Sie mir, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Wenn Sie sich ausschweigen, ist dieses Treffen für uns beide Zeitverschwendung.«

»Aber wir kennen uns gar nicht. Woher weiß ich, dass ich Ihnen vertrauen kann? Unsere Sache ist nicht für jedermanns Ohren bestimmt.«

Bödeker hielt inne, er wirkte verblüfft. Es dauerte ein paar Sekunden, dann lächelte er. Er hatte recht, ihre Bedenken waren albern. Andere Menschen vertrauten ihm wahrscheinlich weit größere Ereignisse aus ihrem Arbeitsleben an.

»Nun, wenn das so ist, dann müssen Sie noch einmal in sich gehen, Fräulein Lorenz. Für den Fall, dass Sie mir nichts erzählen wollen, kann ich Ihnen nichts raten. So einfach ist das, nicht wahr?«

Es wurde still. Regine war höchst unbehaglich zumute, widerstrebende Gefühle regten sich in ihr. Sie wollte keineswegs zu weit gehen und Geheimnisse ausplaudern. Aber sie wollte auch nicht nur stumm herumstehen und betreten wie ein Mädchen vom Lande auf ihre Schuhspitzen hinunterstarren. Ihre Verwirrung war komplett – es kam selten genug vor, dass man heutzutage einem gut aussehenden Mann auf der Straße begegnete. In ihrem Kopf herrschte ein Durcheinander, dem sie nicht gewachsen war. Sollte sie nicht wenigstens die Dienstmütze vom Kopf nehmen? Sie hasste dieses Ding. Mutter gab sich alle Mühe, die Uniform in Schuss zu halten, aber die Mütze war ein Problem. Die dunkle Kopfbedeckung mit dem schwarzen Schirm verschattete das Gesicht. Dabei war es in hohem Maß kindisch, sich jetzt mit ihrem Aussehen zu beschäftigen. Auch Bödeker schien die Geduld mit ihr zu verlieren, er runzelte die Stirn.

»Also, Fräulein Lorenz, hören Sie mir bitte zu. Ich sage Ihnen, was ich bisher über Ihre Angelegenheit weiß. In Ordnung? Dann sehen wir weiter.«

Sie nickte kaum merklich.

»Eine neue Verordnung der Reichsregierung verlangt die Entlassung aller weiblichen Kriegsaushilfen. Sie wollen deswegen möglicherweise einen Streik organisieren. Sie haben keine Erfahrung mit Arbeitskämpfen und möchten deshalb die Meinung meiner Gewerkschaft hören. Nun ist es an Ihnen, mich zu fragen, was Sie wissen wollen.«

»Ja, stimmt alles – aber verraten Sie mir doch bitte zunächst, woher Sie Lotte kennen.«

Bödeker runzelte erneut die Stirn, seine Augenbrauen hoben sich fragend. Sein Blick besaß inzwischen eine gewisse Kühle, Regine spürte, dass sie heftig errötete. Ihre letzte Frage war unpassend. Bödekers Beziehung zu Lotte Wellmann ging sie nichts an, seine Bekanntschaft mit ihr hatte nichts mit dem geplanten Streik zu tun.