19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

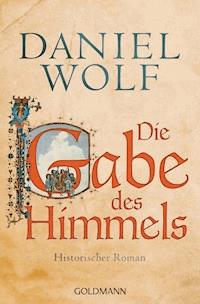

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Templer-Reihe

- Sprache: Deutsch

Frankreich 1293. Das ganze Land wird von Unruhen erschüttert, selbst der einflussreiche Templerorden muss ums Überleben kämpfen. In diesen gefährlichen Zeiten begibt sich der Knappe Constantin auf eine fast aussichtslose Mission: Für seinen Herrn soll er einen sagenumwobenen Stein finden, dem heilende Kräfte nachgesagt werden. Constantin hofft, sich durch die abenteuerliche Reise als angehender Ritter zu beweisen. Dabei wird er von der temperamentvollen Mélisande begleitet, die sich ihm angeschlossen hat, um einer erzwungenen Ehe zu entfliehen. Constantin ist noch nie einer so eigensinnigen jungen Frau begegnet, gleichzeitig fasziniert ihn ihr Mut. Doch Mut allein wird sie nicht retten, als die beiden dem Templer Gérard begegnen und in einen tödlichen Rachefeldzug verstrickt werden, der den geheimnisvollen Orden bedroht ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 911

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Frankreich 1293. Das ganze Land wird von Unruhen erschüttert, selbst der einflussreiche Templerorden muss ums Überleben kämpfen. In diesen gefährlichen Zeiten begibt sich der Knappe Constantin auf eine fast aussichtslose Mission: Für seinen Herrn soll er einen sagenumwobenen Stein finden, dem heilende Kräfte nachgesagt werden. Constantin hofft, sich durch die abenteuerliche Reise als angehender Ritter zu beweisen. Dabei wird er von der temperamentvollen Mélisande begleitet, die sich ihm angeschlossen hat, um einer erzwungenen Ehe zu entfliehen. Constantin ist noch nie einer so eigensinnigen jungen Frau begegnet, gleichzeitig fasziniert ihn ihr Mut. Doch Mut allein wird sie nicht retten, als die beiden dem Templer Gérard begegnen und in einen tödlichen Rachefeldzug verstrickt werden, der den geheimnisvollen Orden bedroht …

Weitere Informationen zu Daniel Wolf sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.

Daniel Wolf

Die Templer

Rose und Kreuz

Historischer Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Originalausgabe 10/24

Copyright © 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München

Covermotive: FinePic®, München

Karte: © Markus Weber | Guter-Punkt.de

Redaktion: Eva Wagner

BH · Herstellung: ik

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-31319-7V003

www.goldmann-verlag.de

Dramatis Personae

Das * kennzeichnet eine historische Person.

Burg Coucy

Constantin Fleury, ein Schildknappe

Balian Fleury, sein Vater, ein Ritter

Enguerrand IV.*, der Herr von Coucy, ein Baron

Jeanne*, seine Gemahlin

Archambault de Guise, ein Ritter

Raoul d’Oisy, ein Schildknappe

Agnès de Perpirac, eine junge Edelfrau

Hiéronymus, ein Alchemist

Richeut, eine junge Edelfrau

Templerorden

Gérard d’Acre, der Komtur von Mancourt

Guillaume de Beaujeu*, der Großmeister bis 1291

Ernoul,sein Sergeant

Jacques de Molay*, der Großmeister ab 1292

Hugues de Pairaud*, der Meister von Frankreich

Jean de Mars*, der Präzeptor von Lothringen-Champagne

Jean de la Tour*, der Schatzmeister von Paris

Musa Baptizatus, ein Turkopole

Bruder Christophe, der Kaplan von Mancourt

Henri Flamain*, der Komtur von Provins

Bruder Nouel, der Schatzmeister von Provins

Jean Bruart*, der Propst von Payns

Bruder Gormond, ein normannischer Kaplan

Lucien de Bagneux, ein Ordensritter

Grafschaft Champagne

Jeanne de Navarre*, Königin von Frankreich und Gräfin der Champagne

Jean de Joinville*, der Seneschall der Champagne

Jean de Sancey*, der Abt von Clairvaux

Bruder Guy, der Cellerar von Clairvaux

Etienne*, der Abt von Saint-Basle

Herzogtum Lothringen

Blanche Fleury, eine Buchmalerin, Balians Zwillingsschwester

Raphael, ihr ältester Sohn, das Oberhaupt der Familie Fleury

Philippine, ihre älteste Tochter

Mélisande, Raphaels Mündel

Marie, Mélisandes Freundin, die Tochter des Totengräbers

Marc Pelletier, ein Pelzhändler

Ferry III.*, der Herzog von Lothringen

Bouchard*, der Bischof von Metz

Henricus, ein Gelehrter

Renier Gronnais, ein Söldner

Jaufré Bonhomme, ein Bauer

Rouen

Regnaut Barbou*, der Bailli von Rouen

Mercadier, ein Holzfäller

Goliarden

La Maudite, die Anführerin der Gruppe

L’Oriental, ein Sänger

Malchance, ein Geschichtenerzähler

Bruit d’enfer, ein Musikant

Nain, ein Musikant

Paris

Philippe IV., genannt »der Schöne«*, König von Frankreich seit 1285

Louis der Hässliche, der König der Spielleute

Trimain, sein Haushofmeister, ein Gaukler

Édouard, ein Page

Sonstige

Al-Ashraf Khalil*, Sultan der Mamluken

Verstorbene

Ricarda, Balians Frau und Constantins Mutter

Louis IX., genannt »der Heilige«*, König von Frankreich bis 1270

Philippe III., genannt »der Kühne«*, König von Frankreich bis 1285

Henri III., genannt »der Dicke«*, Graf der Champagne bis 1274

Hugues de Payns*, der erste Großmeister des Templerordens

Bernard de Clairvaux*, der Gründer des gleichnamigen Klosters

Prolog

Akkon im Königreich Jerusalem

Anno Domini 1291

Ich muss in den Höllenschlund hinuntersteigen, dachte der Tempelritter schlaftrunken. Einmal mehr hinab in den schwarzen Abgrund. Er sah es im Antlitz des anderen, der ihn weckte. In dessen sorgenvollen Augen.

Der Tempelritter erwachte tief erschöpft. Seit fünf Wochen kämpften sie auf den Mauern Akkons. Jeden Tag, jede Nacht. Er rieb sich das Gesicht, blinzelte. Er war dort eingeschlafen, wo er sich am Morgen beim Wachwechsel hingesetzt hatte, in einem staubigen Gewölbekeller. Er stank nach Schweiß und Blut.

Gérard, dachte er. Ich heiße Gérard. Bei Gott! Nun hatte er schon Mühe, sich an seinen Namen zu erinnern. Zusehends vergaß er, dass er eine beseelte Person war, ein menschliches Wesen, und nicht bloß ein Krieger Gottes, bestehend aus ausgelaugtem Fleisch, an dem ein Schwertarm hing.

Und der andere – der hieß Musa. Ein Turkopole in seinen Diensten. Ein arabischer Christ, ein Meister mit dem Bogen. Ein Freund.

»Man braucht uns«, sagte Musa, dessen Stimme noch immer kraftvoll klang, trotz allem. Der fünfzehn Jahre jüngere Musa widerstand den Strapazen besser als Gérard, der neununddreißig Winter hinter sich hatte. Gerade fühlte er sich, als wären es achtzig.

Er war kein schlanker Mann. Es kostete ihn einen kleinen Kraftakt, seinen fassförmigen Leib hochzustemmen. Schwankend stand er auf den schmerzenden Beinen. Musa reichte ihm etwas Brot und Wasser. Nachdem Gérard sich gestärkt hatte, weckte er den Sergeanten, der ihm unterstand. Den letzten von einstmals vieren. Die Männer traten hinaus in den windigen Abend. Musa hatte bereits die Pferde gesattelt. Sie stiegen auf und stellten sich einmal mehr der Aufgabe, die Gott ihnen auferlegt hatte. Der schwersten Prüfung der Kreuzfahrerstaaten seit ihrem Bestehen.

Der letzten Prüfung. Gérard schob den Gedanken weg.

Sie ritten durch Montmusard, ein Wohnviertel, das die Mannen des Templerordens verteidigten. Enge Gassen schlangen sich um Häuser, Kirchen und Kornspeicher. Alles war voller Soldaten, die Schutt wegräumten und Verletzte bargen.

Am Antoniustor wurden sie aufgehalten, als ihnen mehrere Kriegsleute in roten Mänteln den Weg versperrten.

»Habt ihr euch verlaufen?«, rief einer barsch. »Bleibt in eurem Abschnitt. Dieser gehört dem Hospital.«

Die größte Idiotie in dieser an Torheiten nicht armen Stadt war das Phänomen, dass die verschiedenen Fraktionen – die Templer, die Johanniter, der König – verbissen ihre schwindenden Privilegien gegen die anderen verteidigten. Selbst jetzt, im Angesicht der Vernichtung, konnten sie nicht vom Zwist lassen. Gérard unterdrückte seine aufflammende Wut.

»Christus zum Gruß«, sprach er die Johanniter betont höflich an. »Der König braucht uns im Osten. Wir haben eine Sondererlaubnis des Kriegsrats, dass wir euren Abschnitt passieren dürfen.«

»Ihr wollt zum Verfluchten Turm? Seid ihr Frettchen?«

»Ich ziehe eine andere Bezeichnung vor, aber ja, das ist unsere Aufgabe.«

Der Johanniter wurde augenblicklich freundlicher. »Sag das doch gleich. Gott sei mit dir, Bruder.«

Bruder. Es war lange her, dass ein Ritter eines anderen Ordens ihn so genannt hatte. Man hielt sie für Todgeweihte. Gérard kniff die Lippen zusammen und trieb das Pferd an.

Sie passierten die Königsburg, die Kreuzeskirche, dazwischen Paläste, Badehäuser, Arkaden, Läden, verwinkelt und zusammengedrängt auf engem Raum. Akkon war die größte Stadt des Heiligen Landes, größer noch als Jerusalem, eine Heimat für vierzigtausend Menschen. In ihren Mauern kamen alle Völker der Christenheit zusammen, um zu pilgern, zu feilschen, zu streiten. Vor allem, um zu streiten. Der König und der Patriarch, das weltliche und das geistliche Oberhaupt der geschrumpften Kreuzfahrerstaaten, residierten hier, ebenso die Meister der kämpfenden Orden. Unter den bunten Sonnensegeln pulsierte der Lebenshunger.

Gérard wurde das Herz schwer, wenn er sah, was aus all dem geworden war. Fünf Wochen Belagerung hatten von der Pracht Akkons nicht mehr viel übrig gelassen. In den Ruinen wimmerten die Verwundeten. Die Katapulte der Mamluken schossen ohne Unterlass, jeden Tag regneten tausende Steine auf die Stadt … und Schlimmeres. Eben sah Gérard eine Lehmgranate mit flammendem Schweif über die Wehrmauer fliegen. Das Geschoss zerplatzte auf einem Dach und bespritzte alles mit schier unlöschbarem Seefeuer.

Im Osten war das Bombardement am schlimmsten. Hier hatte die Festung Akkon eine Schwachstelle: Den turris maledicta, den Verfluchten Turm. Er stand an der spitzen Ecke, wo die Nord- auf die Ostmauer traf, sodass die Mamluken ihn von zwei Seiten angreifen konnten. Fiele er, wäre die Altstadt dem Feind ausgeliefert.

Gérard und seine Begleiter stiegen ab und gingen den Rest des Weges zu Fuß. Die königlichen Soldaten, die hier wachten, reichten ihnen Becher mit frischem Wasser und kümmerten sich um ihre Pferde. Am Verfluchten Turm kannte und schätzte man den Templer Gérard. Er hatte sich freiwillig gemeldet für einen schrecklichen Dienst. Man unterstützte ihn nach Kräften.

Er wollte sich zuerst einen Überblick verschaffen. Mit seinen Mannen im Schlepptau erklomm er den Turm, stieg vorbei an bleichen Wachtposten, Fässern voller Löschwasser, übermüdeten Armbrustschützen, die in den Fensternischen kauerten und auf die winzigen Gestalten weit unten schossen. Währenddessen schlugen Dutzende Male Steinkugeln gegen die Mauern und ließen Staub von der Decke rieseln. Oben auf der Plattform suchte er hinter einer unbeschädigten Zinne Deckung und schaute sich um.

Die Mamluken hatten gewiss zehnmal, zwanzigmal so viele Krieger wie die Christen. Ihr Lager glich einer wimmelnden Stadt aus Zelten, Kochfeuern, Latrinengräben und Erdwällen, darin unzählige Männer in Turbanen, Derwische, Sklaven, Kamele. Horden von Bogenschützen schossen Pfeile auf die Verteidiger. Und dazu diese grauenhafte Musik. Von früh bis spät schlug der Feind Trommeln, blies Pfeifen und sang blutrünstige Kriegslieder. Der infernalische Lärm zerfetzte auf Dauer selbst die stärksten Nerven.

Gérard spähte zu dem prächtigen Zelt auf einem Hügel über dem Heerlager. Vermutlich saß Sultan Al-Ashraf Khalil gerade im samtigen Schatten, ließ sich kandierte Früchte schmecken und ersann neue Methoden zu ihrer Vernichtung. Er führte das blutige Werk seiner Vorgänger fort, die vor fünfundzwanzig Jahren begonnen hatten, die darbenden Kreuzfahrerstaaten mit Krieg zu überziehen und ihnen Stadt um Stadt zu entreißen. Nun war nur noch Akkon übrig, und Al-Ashraf war entschlossen, das letzte christliche Bollwerk in Palästina auszulöschen.

Man hatte daher die Befestigungsanlagen massiv ausgebaut. Doppelte Mauern, jeweils so dick, dass auf den Wehrgängen zwei Karren nebeneinander fahren konnten, umschlossen Akkon von Küste zu Küste. Ob das ausreichte, um die Mamluken abzuwehren, war jedoch fraglich. Die Katapulte hatten den äußeren Wall bereits schwer beschädigt. Verheerender noch war das Zerstörungswerk der Mineure, die emsig ihre Tunnel in die Erde trieben, um die Stadtmauern zum Einsturz zu bringen.

Gérard nahm einen tiefen Atemzug und ging zur Treppe, um zu tun, weshalb er gekommen war.

Hinab, hinab.

Im Erdgeschoss traten sie durch eine Pforte hinaus in den Bereich zwischen innerer und äußerer Mauer, überquerten die Brücke über den ausgemauerten Graben und gelangten in die vorgelagerte Bastion. Zwischen Wasserfässern und Geröllhaufen sowie auf der Treppe zu den oberen Stockwerken kauerten bleiche und entkräftete Männer. Königliche Soldaten. Einige dösten, andere verschlangen Grütze oder starrten ins Nichts, während die Mauern unter dem schweren Beschuss erzitterten.

»Da seid ihr ja endlich.« Einer schlurfte zu dem klaffenden Loch im Boden und rief: »Lucien! Sie sind da.«

Zwei schmutzige Templer kletterten aus dem Schacht. Lucien de Bagneux, ein Ritterbruder wie Gérard, und Ernoul, sein Sergeant.

»Wurde auch Zeit«, begrüßte der blonde Lucien sie, ein Lächeln teilte seinen flaumigen Bart. »Wir dachten schon, wir müssten auch die Nachtschicht übernehmen.«

»Gérard wollte einfach nicht wach werden«, erklärte Musa grinsend.

»Ich musste mich ausruhen«, brummte Gérard. »Ihr solltet das auch tun.«

»Nachher. Wenn ihr fertig seid.«

Gérard schüttelte den Kopf. Diese Jungspunde und ihre schier unerschöpfliche Tatkraft. Die in Luciens Fall an Wildheit grenzte. Als der Lothringer noch ein weltlicher Ritter gewesen war, hatte man ihn den »Drachen von Bagneux« genannt. Seit nunmehr sechs Jahren diente er dem Templerorden, der sein energisches Temperament zu nutzen verstand. Im Kampf gegen die Feinde der Christenheit scheute der fromme Lucien keine Gefahr.

»Fertig?«, wiederholte Gérard. »Es gibt Arbeit für uns?«

»O ja. Wir haben gegen Mittag ihren Tunnel angebohrt, ein paar Maulwürfe erschlagen und die Felskammer zugeschüttet. Aber sie graben schon wieder.«

Frettchen gegen Maulwürfe – das macht der Krieg aus uns Menschen, dachte Gérard. »Sind unsere Mineure noch unten?«

Lucien nickte. »Sie können jederzeit den Durchbruch machen. Sie warten nur noch auf euch.«

Gérard und sein Sergeant legten die Schilde ab, Musa den geschwungenen Hornbogen und den Pfeilköcher. All das war da unten nutzlos, in der Enge konnte man lediglich eine Einhandklinge schwingen. Gérard nahm einen rußenden Kienspan von der Wand, und sie traten zu dem Loch im Steinboden. Ein schwarzer Höllenschlund, dachte er und unterdrückte ein Schaudern.

»Glück und Gottes Segen euch«, sagte Lucien.

Sie stiegen hinab in den verzweigten, von Balken gestützten Stollen. Es war ein zweischneidiges Schwert, Gegentunnel zu graben, um die feindlichen Mineure zu bekämpfen. Man riskierte, die eigenen Befestigungen zu schwächen. Gérard versuchte, nicht an die möglicherweise instabilen Steinmassen über ihm zu denken.

Er hielt den tropfenden Kienspan vor sich. Nach wenigen Schritten rann ihm der Schweiß in den Bart. Sie kamen an der Felskammer vorbei, von der Lucien gesprochen hatte. Im Schutt, der sie fast bis zur Decke ausfüllte, steckten Reisigbündel. Wäre es den Mamluken gelungen, das Brennmaterial anzuzünden, hätte die Hitze die Turmfundamente zerspringen lassen.

In einer Abzweigung schimmerte Licht. Er trat zu den Gestalten, die sich dort im Fackelschein drängten. Vier an der Zahl, schmutzig, schweißüberströmt, nackt bis auf die Lendenschurze. Einer legte den Zeigefinger an die Lippen und deutete auf die Stollenwand. Dahinter wühlte sich der Feind durch den nachgiebigen Fels. Gérard zog das Schwert. Die Mineure begannen, auf den Stein einzuhacken.

Sie hatten kaum ein Dutzend Hiebe getan, als die Stollenwand plötzlich wegbröckelte. Grelles Licht flutete in den Tunnel, gefolgt von sengender Hitze, sodass Gérard der Atem wegblieb. Zu spät! Wir kommen zu spät!, durchfuhr es ihn, und da zuckte auch schon eine gewaltige Flammenzunge durch die neu geschaffene Öffnung. Ein Mineur wurde im Gesicht getroffen, schreiend taumelte er rückwärts. Immer mehr Felsstücke brachen weg. Gérard starrte entsetzt in ein loderndes Inferno.

»Raus! Alle raus!«, krächzte er.

Ihren verbrannten Gefährten mit sich zerrend, drängten sich die panischen Mineure an ihm vorbei und stießen ihn dabei beinahe ins Feuer. Gérards Sergeant verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Gesicht auf sein eigenes Schwert. Blut spritzte. Die Mineure trampelten über ihn hinweg und erstickten sein Schmerzgeheul.

Gérard taumelte zu dem Gestürzten. »Umsonst«, keuchte Musa und zerrte ihn von dem Toten weg.

Die Hitze raubte ihm die Kräfte. Als sie um die Ecke in den Hauptstollen bogen, wurde es rasch dunkler. Im Chaos musste er den Kienspan verloren haben. Langsam, viel zu langsam stolperte er vorwärts.

Ein grauenhaftes Geräusch mischte sich in das Fauchen der Flammen: das Knacken von Stein.

Überall gerieten die Felsmassen in Bewegung. Ihm war, als würde der Boden unter ihm beben. Ein Brocken löste sich aus der Decke und donnerte ihm auf den Helm. Wo war der Turkopole? Eben noch hatte der ihn am Arm geführt, jetzt war er verschwunden.

»Musa!«, schrie Gérard erstickt.

»Hier!«

Er hatte in dem Stollengewirr die Orientierung verloren. Taumelnd folgte er der Stimme.

»Hier, hier! Schneller, Gérard!«

Immer mehr Steine prasselten auf ihn herab, allein der Helm bewahrte ihn vor Verletzungen. Er stolperte über den Schutt. Der Stollen schien immer enger zu werden, als wollte er ihn zerquetschen. Da, endlich, Licht! Der rettende Schacht nach draußen. Hektisch erklomm Gérard die klobige Leiter.

Oben knieten Musa, Lucien und Ernoul. Alle anderen waren bereits geflohen.

Mehrere Bodenplatten zerplatzten, als hätte rasant wachsendes Wurzelwerk sie gesprengt. Die ganze Bastion wankte. Die Leiter kippte nach hinten, Gérard prallte hart mit dem Rücken gegen die Schachtwand. Seine Freunde wollten ihm zu Hilfe eilen, doch ein Deckenbalken krachte herab und versperrte ihnen den Weg.

»Gérard!«, schrie Musa.

Er kämpfte sich irgendwie aus dem Loch, während immer mehr Schutt von der Decke kam. Gelbe Staubwolken füllten den Raum.

»Lauft!«, brüllte er, auf dem Bauch liegend.

Ein Teil des Bodens sackte weg. Er kroch auf Händen und Füßen weiter. Etwas Schweres prallte ihm zwischen die Schulterblätter, presste ihm die Luft aus der Lunge. Der Nasenschutz des Helmes und seine Wange berührten den Boden.

Das war das Letzte, was er spürte, bevor sein Bewusstsein erlosch.

Der Tempelritter öffnete die Augen und dachte: Ich bin tot. Ich sinke hinab in die Unterwelt. Gleich springen Teufel aus der Finsternis und zerren mich in die Hölle.

Dass er sein Leben dem Kampf für das Heilige Land gewidmet hatte, genügte nicht, um die Verdammnis abzuwenden. Er hatte es immer geahnt. Seine Verbrechen wogen zu schwer. Seine Seele war rettungslos verloren.

Diesmal dauerte es lange, bis ihm sein Name wieder einfiel. Gérard heiße ich. Gérard. Diese Erkenntnis lichtete den Nebel in seinem Schädel. Da waren keine Dämonen. Er war nicht tot … noch nicht. Er drehte sich auf den Rücken. Hals, Arme, Beine, er konnte alles bewegen. Schmerzen, ja, aber keine gebrochenen Knochen, keine tiefen Wunden. Er tastete mit der Hand die Umgebung ab. Staubiger Stein, raues Holz.

Er erinnerte sich, was geschehen war. Offenbar lag er in einem Hohlraum unter den Trümmern.

»Musa! Lucien!«

Keine Antwort.

»Hört mich jemand? Ich bin hier. Zu Hilfe!«

Nichts. Stille. Undurchdringliche Schwärze.

Er kämpfte gegen die aufwallende Panik an. Dies war nicht die Hölle, aber fast. Selbst wenn der Schuttberg nicht abrutschte und ihn zermalmte – wie lange würde es dauern, bis er in diesem winzigen Loch zugrunde ging?

Durst quälte ihn. Er nahm den Helm ab, schlug die Kettenhaube zurück und wischte sich den Staub aus den Augen. Wie lange war er ohnmächtig gewesen? Minuten, Stunden, er wusste es nicht. Atmen konnte er. Also musste es irgendwo ein Loch geben, durch das Luft hereinkam.

»Hilfe!«, rief er noch einmal. »So helft mir doch, bei Gott!«

Nichts geschah.

Er versuchte, das Loch zu finden, und grub hektisch im Schutt. Doch damit erreichte er nur, dass Geröll nachrutschte und sich alles mit Staub füllte, sodass er kaum noch Luft bekam.

Er legte sich auf den Rücken. Schloss die Augen, atmete in die Armbeuge. Ruhe bewahren. Mit den Kräften haushalten. Darauf vertrauen, dass der Herr Seinem Streiter beistand.

Wenn er nur wüsste, ob seine Freunde noch lebten.

Und Akkon: War die Stadt bereits gefallen?

Ruhen. Beten. In die Dunkelheit starren. Bei jedem Knirschen der Geröllmassen zusammenzucken. So vergingen die Stunden. Manchmal glaubte er, Schreie zu hören. Das Klirren von Stahl auf Stahl. Dumpf und fern. Phantome oder Wirklichkeit, er vermochte es nicht zu sagen. Niemand reagierte auf seine Hilferufe. Finsternis und Enge bedrängten ihn wie monströse Bestien. Es kostete ihn alle Kraft, nicht sinnlos zu schreien und um sich zu schlagen.

Irgendwann musste er erschöpft eingeschlafen sein, denn plötzlich weckten ihn Geräusche. Ein Scharren. Er setzte sich so jählings auf, dass er sich den Kopf an einem Balken stieß. Stöhnend sank er auf den Rücken zurück.

»Hier!«, ächzte er. »Ich bin hier! Holt mich raus!«

Stimmen erklangen. Er konnte sie nicht verstehen, aber das Scharren wurde lauter. Gérard grub ebenfalls und schaufelte mit dem Helm Schutt hinter sich.

»Nicht aufhören! Ich bin hier!« Der Staub ließ ihn husten.

Plötzlich klaffte eine helle Spalte in der Schwärze. Licht bohrte sich wie ein Dolch in seinen Schädel. Hände packten ihn, zogen ihn aus den Trümmern.

Heiliger Georges, bitte lass es keine Sarazenen sein!

»Bei Gott, er lebt.«

Man trug ihn weg, hielt ihm eine Flasche an die Lippen, das meiste Wasser floss ihm über das Gesicht. Schatten umfingen ihn. Er blinzelte, endlich konnte er die drei Gesichter über ihm erkennen. Musa. Lucien. Ernoul.

»Bist du verletzt?«, fragte der Turkopole mit seiner sonoren Stimme. »Brauchst du den Feldscher?«

»Mir geht es gut.«

Lucien untersuchte ihn von Kopf bis Fuß. »Nur einige Schrammen. Der Herr persönlich muss Seine Hand über dich gehalten haben. Ein Wunder!«, sagte er ehrfürchtig.

Man reichte Gérard Brot, Käse, mehr Wasser. Er aß und trank gierig. Sie saßen im Verfluchten Turm, der zu seiner Erleichterung noch stand.

Von der vorgelagerten Bastion hingegen war nicht mehr viel übrig, wie er durch die offene Pforte zum Graben hin sehen konnte. Zwischen den Mauerresten türmte sich das Geröll, auf dem Bewaffnete herumkletterten. Königliche, die das Mamlukenlager beobachteten und Leichen wegtrugen.

»Alle hielten dich für tot«, erklärte Lucien. »›Niemand kann das überlebt haben‹, sagten die Mineure. ›Wenn er noch im Stollen steckte, als alles zusammenbrach, haben ihn die Trümmer zermalmt.‹ Musa aber gab die Hoffnung nicht auf. Er wollte gleich nach dir suchen. Doch dann griffen die Mamluken an.«

Erst jetzt fiel Gérard auf, wie ruhig es war. Die Schlachtgesänge und das Dröhnen des Bombardements waren verstummt. »Habt ihr sie zurückgeschlagen?«

Lucien seufzte sorgenvoll. »Viel ist geschehen in den letzten anderthalb Tagen.«

»Ich lag anderthalb Tage da unten?« Das Grauen griff mit reißenden Klauen nach Gérard. Nie wieder würde er einen Keller, einen Tunnel, eine Höhle betreten.

»Ernoul«, sagte Lucien, »erzähl es ihm.«

Der Sergeant mit dem hageren, bartstoppeligen Gesicht hatte eine wohlklingende Stimme. Er war nicht nur der beste Sänger des Ordens, er konnte auch Geschichten spinnen wie kein anderer. »Als die Bastion vor dem Verfluchten Turm einstürzte, gab die unterminierte Stadtmauer auch an anderen Stellen nach«, berichtete er. »Die Mamluken versuchten daraufhin, die Breschen im Wall zu erstürmen. Die Johanniter stellten sich ihnen mutig entgegen und konnten verhindern, dass sie in die Stadt eindrangen. Aber viele zahlten dafür den höchsten Preis.«

Gérards Kehle wurde eng. Während er lebendig begraben gewesen war, hatte über ihm die Schlacht getobt.

»Am gestrigen Abend dann zog sich der Sultan zurück, um sich neu zu formieren«, fuhr Ernoul fort. »Seitdem ruhen die Waffen. Der Großmeister hat angeordnet, dass wir die Kampfpause nutzen, um unsere Toten zu bergen und die Löcher im Wall notdürftig zu flicken. Damit waren wir die ganze Nacht beschäftigt, sodass wir erst jetzt nach dir suchen konnten.«

»Ich verdanke euch mein Leben, Brüder.« Gérard drückte den drei Männern nacheinander die Hand.

»Morgen ist Freitag«, brach Lucien das Schweigen. »An diesem für die Sarazenen heiligen Tag wird der Sultan zum vernichtenden Schlag gegen uns ausholen. Uns steht die letzte Schlacht um Akkon bevor«, prophezeite der Ritter düster. »Wir werden all unsere Kräfte brauchen. Du solltest dich ausruhen.«

»Ich habe genug geruht da unten in dem Höllenloch. Ich will mich waschen und etwas Nützliches tun.«

»Dann hilf uns, den Wall am Antoniustor zu verstärken.«

Just in diesem Moment drang Glockengeläut an ihre Ohren.

»Der Patriarch will dem Kriegsvolk die Messe lesen«, erklärte Lucien. »Lasst sie uns gemeinsam hören.«

Sie schritten durch eine Stadt, die sich mehr denn je auf den Kampf vorbereitete. Alle taten ihren Teil, Soldaten wie Bürger, Männer wie Frauen. Sie bauten Barrikaden in den Straßen, stellten Löschwasser bereit, deponierten Pfeile auf den Dächern. Der Wind war stärker geworden, stürmische Böen fegten durch die Gassen.

Als sich die vier Templer der Kreuzeskirche näherten, überkam Gérard Beklemmung. Er wollte nicht hineingehen in diese Höhle aus Stein und noch mehr Stein, die ihm plötzlich wie eine Todesfalle erschien. Sein Herz raste. Sei nicht töricht. In diesem Tempel des Herrn hast du doch immer Trost gefunden. So wird es auch diesmal sein. Glücklicherweise war die Kirche groß genug, sodass sich das Gefühl von drangvoller Enge in Grenzen hielt.

Als die Messe begann, beruhigte er sich. Der Weihrauch, das Gebet, der Gesang machten ihm das Herz leicht, gaben ihm tröstliche Gedanken ein. Solange seine Brüder und er standhaft waren, gab es Hoffnung für diese Stadt. Der Patriarch von Jerusalem strahlte Mut und Zuversicht aus.

»Der Herr hat euch auserwählt, um Seine Ehre im Kampf gegen viele zu verteidigen«, sprach er zu den versammelten Soldaten. »Wir alle sind mit Jesus verbunden, und durch seinen Glauben an Ihn werden wir gerettet werden.«

Jubel erhob sich. Die Priester gingen herum und spendeten das Sakrament, segneten Schwerter und Lanzen. Die Männer küssten einander und sprachen sich gegenseitig Mut zu.

»Lasst uns singen!«, donnerte der Patriarch.

Hunderte Ritter, Kriegsknechte und Söldlinge stimmten das Tu es Deus an. Am herrlichsten von allen sang Ernoul, dessen wohlklingende Stimme Gérard die apokalyptische Bedrohung vergessen ließ, wenigstens für den Moment.

Im Morgengrauen des 18. Mai brach der Sturm los.

Er tobte am Himmel und am Hafen, wo Orkanböen die Wellen peitschten. Er wütete auf Mauern und Türmen, als hunderttausend brüllende Mamluken gegen die Stadt anrannten.

Der Großangriff konzentrierte sich auf die geschwächten Befestigungen. Johanniter und königliche Truppen kämpften verzweifelt um jede Zinne. Sie erschossen die Männer des Sultans mit Armbrüsten, sie erschlugen sie mit Schwertern, sie warfen sie von den Wehrgängen. Doch für jeden Feind, den sie töteten, stürmten zehn neue heran. Die Pfeile flogen so zahlreich, dass sie den Himmel verdunkelten.

Die Templer eilten den Bedrängten zu Hilfe, der Großmeister persönlich führte die Männer in die Schlacht. Guillaume de Beaujeu reckte eine Lanze mit dem Ordensbanner in die Höhe und donnerte:

»Für Christus! Für Akkon! Reitet, meine Brüder. Gott ist mit uns!«

Gérard, Lucien, Musa, Ernoul und Hunderte andere ritten durch die beißenden Staubschwaden, auf den Lippen den Schlachtruf des Ordens: »Au Beaucéant!«

Sie preschten zum Antoniustor, wo heftige Kämpfe tobten. Alles war voller Rauch, man konnte kaum etwas erkennen. Gérard vernahm ohrenbetäubendes Geschrei, das Klirren der Waffen. Lehmgranaten zerplatzten, Seefeuer blitzte fauchend auf. Pfeile schwirrten durch die Luft. Lucien wurde in Schulter und Brust getroffen. Die Eisenspitzen verfingen sich im Kettenhemd, ohne Schaden anzurichten. Er riss die gefiederten Schäfte ab, warf sie höhnisch lachend von sich und ritt weiter, als wäre nichts geschehen.

»Au Beaucéant!«, brüllten die Templer wie aus einem Mund.

Als der Wind den Qualm für einen Moment zerstreute, sah Gérard, dass der Feind es geschafft hatte, auch die innere Mauer zu zerstören und den Graben mit Schutt zu füllen. Zu Hunderten stürmten die Mamluken durch die Bresche und drängten die Johanniter zurück.

Die Templer trieben ihre Schlachtrösser ins Getümmel.

Mit dem Schild wehrte Gérard Säbelhiebe und Lanzenstöße ab, mit dem Schwert hieb er auf Köpfe und Arme ein. Er überließ sich ganz seinen geschulten Reflexen. Seine Muskeln und seine Sinne, gestählt und geschärft in zahllosen Gefechten, arbeiteten von ganz allein. Einmal mehr verwandelte er sich in ein Werkzeug Gottes. Er erschlug ein halbes Dutzend Feinde und verletzte noch einmal so viele derart schwer, dass sie zu Boden sanken und zertrampelt wurden.

Auch Musa, Lucien und Ernoul wüteten schrecklich unter den Sarazenen. Viele ihrer Brüder waren nicht mit so viel Kampfesglück gesegnet. Sie verbrannten im Seefeuer. Sie starben im Pfeilhagel. Sie wurden aus dem Sattel gezerrt und in Stücke gehauen.

Die Schlacht tobte stundenlang. Anfangs hegte Gérard noch die Hoffnung, Johanniter und Templer könnten den Feind mit vereinten Kräften zurückschlagen. Doch bald wendete sich das Blatt. Die Mamluken füllten die Lücken in ihren Reihen ungeheuer schnell. Vor den Mauern warteten Tausende darauf, den Gefallenen in den Kampf zu folgen. Ihre schiere Masse erdrückte die Christen geradezu. Die leicht bewaffnete Vorhut bestand aus Fanatikern, die ihr Leben dafür gaben, eine einzige Lehmgranate zu werfen, eine halbe Elle Boden zu gewinnen, einen winzigen Vorteil für den Sultan zu erringen. Obwohl sie zu Hunderten starben, schwächten sie die Verteidiger. Ihnen folgten schwer gerüstete Elitekrieger, die diszipliniert in dichten Reihen vorrückten. Vor diesem Wall aus Schilden und Speeren mussten die Ordensritter unter schweren Verlusten zurückweichen.

Eine Lanze traf Gérards Pferd. Es gelang ihm gerade so, aus dem Sattel zu gleiten, ohne unter dem zusammenbrechenden Tier begraben zu werden. Dabei verlor er Schwert und Schild. Ein Sarazene stürmte brüllend heran und wollte ihm den Speer in den Bauch stoßen. Ein ungeübter Kämpfer, den Gérards beleibte Statur glauben machte, der Templer wäre ungeschickt. Gérard belehrte ihn eines Besseren, indem er den Speer unterhalb der Spitze packte, den Angriff an sich vorbeilenkte und den Mann mit einem Kopfstoß zu Boden schlug.

»Der Großmeister ist getroffen!«, hörte er Lucien rufen.

Gérard folgte der Stimme, die schrill den Schlachtenlärm übertönte. Plötzlich war Musa neben ihm. Sein Schwert war rot vom Heft bis zur Spitze.

»Da drüben«, sagte der Turkopole.

Sie hasteten durch die Rauchschwaden.

Eben zogen Lucien und Ernoul den Großmeister aus dem Sattel. In seiner linken Achselhöhle steckte eine gebrochene Lanze. Gérard und Musa halfen den Freunden, den Verletzten auf einen Schild zu betten und ihn aus dem Getümmel zu tragen.

»Um Gottes willen!«, keuchte Lucien. »Verlasst uns nicht, Sire. Sonst ist die Stadt verloren.«

»Seht die Wunde. Ich bin des Todes«, keuchte Guillaume de Beaujeu, und Blut rann ihm aus dem Mund. »Ihr müsst ohne mich standhalten.«

Sie brachten den Meister zu einem nahen Haus, legten ihn unter den Arkaden ab. Die Lanze steckte ihm tief im Leib, sie wagten nicht, sie herauszuziehen. Lucien zerriss seinen Mantel und versuchte, die Blutung zu stoppen.

»Nicht. Ihr dürft nicht … Ihr müsst leben! Bitte. Bitte.«

»Es ist vorbei«, wisperte der Mann, der den Orden achtzehn Jahre lang geführt hatte. »Lasst mich in Frieden sterben.«

Tränen rannen Lucien in den Bart. Plötzlich verzerrte sich sein Antlitz zu einer Fratze, als wäre er kein Mensch mehr, sondern eine blutgierige Bestie: Der Drache von Bagneux war zurück. Er riss das Schwert aus der Scheide.

»Lucien – nicht!«, rief Gérard, doch der Bruder hörte nicht auf ihn.

»Tod! Tod allen Feinden Gottes!« Brüllend stürmte Lucien den Sarazenen entgegen, hieb wild mit der Klinge um sich. Als er im Mahlstrom der Körper verschwand, wusste Gérard: Er würde den Freund nie wiedersehen.

Ernoul starrte seinem Ritter nach, unschlüssig, voller Furcht.

»Du bleibst bei uns«, befahl Gérard, bevor auch der Sergeant etwas Törichtes tun konnte. »Bringen wir den Meister zur Burg.«

Sie schulterten den Schild mit dem Sterbenden und eilten durch die Gassen. Die Templerveste stand im äußersten Süden der Stadt, am Ende der Landzunge. Flüchtlinge drängten sich auf den Wehrgängen und blickten verzweifelt den wenigen Schiffen nach, die es jetzt noch wagten, in See zu stechen.

Gérard und seine Gefährten waren mit den Kräften nahezu am Ende, als sie den Großmeister im Hof absetzten. Guillaume hielt die Augen geschlossen, doch er atmete noch. Andere Templer eilten herbei und erfassten mit einem Blick die Situation.

»In die Kapelle mit ihm.«

Sie betteten den Meister auf den Altar. Der Wind heulte ums Dach. Wellen klatschten gegen die Klippen unter den Mauern, die Gischt spritzte gegen die Buntglasfenster. Männer in weißen Röcken umringten den Todgeweihten, betend, weinend. Häupter wurden geschüttelt, Fäuste geballt.

Gérard kauerte zwischen den Brüdern. Sein Kopf war vollkommen leer, als hätten die Säbel der Sarazenen jegliche Gedanken zerhackt. Dumpf nahm er wahr, dass verschiedene Würdenträger hereinkamen. Das Antoniustor ist gefallen, wisperten sie. Die Mamluken sind in Montmusard. Akkon ist verloren. Nur den Orden können wir noch retten.

Jemand legte Gérard die Hand auf die Schulter. Er blickte in das rotwangige Gesicht des Großkomturs. Die Lippen im Bart bewegten sich. Gérard blinzelte, räusperte sich.

»Verzeiht. Was sagtet Ihr?«

»Im Hafen liegt ein Schiff«, wiederholte der Großkomtur ungeduldig. »Es wird dem Sturm trotzen und uns nach Zypern bringen. Hilf mir, den Schatz und das Archiv zu retten.«

»Was ist mit den Flüchtlingen in der Burg?«

»Das Gold und die Schriften gehen vor. Sie sind das Herz und das Gedächtnis des Ordens. Das ist ein Befehl, Ritterbruder.«

Gérard betrachtete ein letztes Mal den sterbenden Meister und bekreuzigte sich, ehe er, Musa und Ernoul dem Großkomtur folgten.

Im Hof beluden sie Handkarren mit eisenbeschlagenen Kisten. In manchen raschelte Pergament, in den meisten klimperten Münzen. Die Abenddämmerung sank grau und violett herab. Lärm brandete gegen die geschlossenen Burgtore. Gérard vermochte nicht zu sagen, ob es der Wind war oder das Heulen der Stadtbewohner, die unter den Schwertern der Mamluken starben.

»Zum Hafen, Brüder!«, befahl der Großkomtur, und sie schoben die Karren zum Tunnel, der von der Burg zum Wasser führte.

Gérard blieb jählings auf der Rampe stehen. Der gähnende Tunneleingang erschien ihm wie ein schwarzes Maul, das ihn verschlingen wollte. Sein Herz raste. Ihn packte eine Furcht, die zehnmal schlimmer war als die Angst, die er im Angesicht der feindlichen Horden verspürt hatte.

»Jetzt komm!«, rief Ernoul über die Schulter.

Gérard ließ die Karrenholme los, wich zurück.

»Was machst du denn? Wir müssen zum Schiff, los!«

»Geht ohne mich.«

»Was redest du da? Musa!«

Der Turkopole ließ seinen Karren stehen und eilte die Rampe herauf.

»Er will nicht mitkommen«, sagte Ernoul.

Musa hielt Gérard am Arm fest und blickte ihm in die Augen. Gérard zitterte am ganzen Körper. Sein Verstand schien zu schmelzen. So bemerkte er zu spät, wie Musas Faust nach vorne schnellte. Schmerz explodierte in seinem Gesicht. Alles wurde schwarz.

Teil I

Drachenstein

Kapitel Eins

Grafschaft Champagne

Anno Domini 1293

Achtzehn Tage, bevor Constantin Fleury aufbrach, um Drachen zu jagen, bezog er im Marktflecken Bar-sur-Aube eine Tracht Prügel.

Constantin war Schildknappe in den Diensten des Ritters Archambault de Guise. Sein Herr nahm am Turnier der hiesigen Champagnemesse teil und hatte soeben das Lanzenstechen gewonnen. Nun saß der erschöpfte Sieger am Flussufer und streckte die langen Beine aus. Der Beutel mit dem Preisgeld lag im Gras wie eine fette Raupe.

Zu Constantins Leidwesen war er nicht Archambaults einziger Knappe. Raoul d’Oisy, der andere, war einen Kopf größer und fünfzig Pfund schwerer als er und hatte das Naturell eines Folterknechts. Constantin zu schmähen war sein bevorzugter Zeitvertreib. Während die beiden jungen Männer das Schlachtross abzäumten und das kostbare Reittier mit Stroh trocken rieben, sagte Raoul:

»Schau da hinten, der Tattergreis. Sieht aus wie dein Vater.«

Gemeint war ein alter Mann, der sich gerade von den anderen Turniergästen verabschiedete und umständlich von der mit Wappenschilden geschmückten Tribüne stieg. Grinsend höhnte Raoul: »Gichtig, krummbucklig, kahlköpfig. Wahrlich, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wobei er ein besseres Gewand als dein Vater trägt. Und anständige Schuhe statt ein Paar Fußlappen. Wohl ein richtiger Ritter.«

Nicht reizen lassen, dachte Constantin. »Mein Vater ist ein richtiger Ritter.« Er warf einen feuchten Strohklumpen nach dem anderen. »Hilfst du mir ausnahmsweise, oder willst du für den Rest des Tages dumm daherschwatzen?«

Raoul machte keine Anstalten, irgendetwas Sinnvolles beizutragen. Seine Visage sah aus, als hätte man sie mit einer stumpfen Axt aus einem groben Block gehauen. Die kleinen Augen unter der niedrigen Stirn blitzten streitlustig. »Dein Vater ein Ritter? Selten so gelacht. Ein Söldling ist er, mehr nicht. Ein Bettelkrieger, der froh sein kann, wenn ihm der Baron ein paar Essensreste hinwirft wie seinen Hunden.«

Obwohl das Hirn in dem eckigen Schädel kaum so groß wie eine verrunzelte Pflaume sein konnte, wusste Raoul genau, wie er Constantin treffen konnte. Allen guten Vorsätzen zum Trotz spürte Constantin heiße Wut in sich aufsteigen.

»Das nimmst du zurück!«

»Nichts nehm ich zurück. Ich rede, wie’s mir passt.« Das Grinsen wuchs in die Breite. »Sag, wie viele Winter hat dein Vater inzwischen auf dem Buckel? Achtzig?«

»Ach, hör doch auf. Du weißt genau, wie alt er ist.«

»Fünfundsiebzig? Siebzig? Schwer zu schätzen, so ein Methusalem. Ach nein, erst einundsechzig, richtig? Ho, geradezu ein Jungspund. Weißt du, dass die ganze Burg über ihn lacht? Alle warten nur drauf, dass er endlich sein rostiges Schwert an den Nagel hängt und zum Krückstock greift. Lang kann’s nicht mehr dauern, bis der alte Balian Fleury beim Essen plötzlich die Augen verdreht, nach vorne kippt und mit dem Gesicht in seiner Grütze landet. Platsch, Ende.« Raoul lachte so laut, dass man es gewiss bis zu den Ständen der Tuchhändler bei der Kirche Saint-Pierre hörte.

Constantin hätte ihm am liebsten die Faust ins Gesicht gerammt. Doch er wusste aus leidvoller Erfahrung, dass er dem anderen körperlich nicht gewachsen war. Mühsam zügelte er sich. »Bei Gott, hast du ein Schandmaul. Du musst doch einen widerlichen Geschmack im Mund haben, wie hältst du das nur aus? Ich an deiner Stelle müsste den ganzen Tag ausspucken.«

»Meinst du so?«

Raoul spie ihm einen Klumpen Rotz auf die Schuhe.

Constantin schaute voller Ekel an sich herunter … und die Wut kochte über. Obwohl ihn ein Rest Vernunft warnte, dass es dumm wäre, sehr dumm, verpasste er dem Größeren eine Ohrfeige.

Darauf hatte Raoul nur gewartet. Mit gebleckten Zähnen schlug er zurück. Constantin wich dem brachialen Schwinger aus und schaffte es, einen zweiten Hieb anzubringen, einen gut gezielten gar, der einen kleineren Mann gefällt hätte. Doch seine Faust prallte von den brettharten Bauchmuskeln geradezu ab. Es fühlte sich an, als hätte er gegen einen Sack voller Rüben geschlagen. Mit einer Hand, die annähernd so groß wie die Schaufel eines Totengräbers war, versetzte Raoul ihm eine Backpfeife, die seinen Schädel dröhnen ließ. Er fiel rücklings ins Gras. Raoul kniete sich mit gespreizten Beinen auf ihn.

»Was fällt dir ein, mich zu schlagen? Hast du es noch nicht gelernt? Da! Das passiert, wenn man so töricht ist, Raoul d’Oisy rauszufordern. Ich mach dich fertig. Du jämmerlicher Wicht. Du Schwächling. Du Witzfigur.« Bei jedem Schimpfwort schlug er Constantin ins Gesicht.

»Garçons!«

Durch den Nebel aus Pein konnte Constantin erkennen, dass Raoul mit erhobener Faust erstarrte.

»Es reicht jetzt«, sagte Archambault.

»Er hat mich angegriffen!«

»Und er hat seine Lektion gelernt. Geh von ihm runter.«

Widerwillig stand Raoul auf. Constantin schnappte keuchend nach Luft und verschluckte sich an einem Schwall Blut. Als der Hustenanfall vorüber war, fasste er sich an den Mund. Seine Unterlippe war eingerissen.

»Hilf ihm schon auf«, befahl Archambault.

Ohne sein Opfer anzuschauen, streckte Raoul den Arm aus. Constantin schlug die dargebotene Hand zur Seite und kämpfte sich schwankend in die Aufrechte. Er mochte kleiner und schmaler sein als die meisten anderen Kriegsleute, Schmerzen jedoch steckte er leicht weg.

»Immerzu müsst ihr euch schlagen. Könnt ihr euch nicht einmal vertragen?«, schimpfte Archambault.

»Er hat angefangen!«, schrien Constantin und Raoul gleichzeitig.

»Es ist mir gleich, wer angefangen hat. Jeden Tag Zank und Geschrei um mich herum. Noch nie hatte ich zwei derart streitsüchtige Knappen. Was habe ich nur getan, dass Gott mich mit euch straft?«

Constantin verkniff sich den Hinweis, dass Archambault, wollte er Frieden haben, einfach den Raufbold Raoul zum Teufel jagen musste. Es hätte nicht das Geringste gebracht, ihr Herr war blind und taub für Raouls Unverschämtheiten. Davon abgesehen war es nicht Archambaults Aufgabe, Constantin zu beschützen. Dazu musste ein angehender Ritter wahrlich selbst imstande sein.

Und genau da lag das Problem. Raoul schaffte es immer wieder, Constantins Unzulänglichkeiten zu entblößen. Constantin gelang es einfach nicht, ihn in die Schranken zu weisen. Weil der andere schlichtweg stärker, brutaler und hinterhältiger war als er. Hilflose Wut brodelte in ihm – eine Wut, die vor allem ihm selbst galt. Hätte er die plumpen Provokationen kühl von sich abperlen lassen, wie es eigentlich seine Absicht gewesen war, dann hätte sein Erzfeind ihn nicht aufs Neue demütigen können …

»Garçons, ich bin es leid. Für heute will ich nichts mehr von euch hören. Helft mir aus der Rüstung.«

Constantin schoss einen letzten feindseligen Blick auf Raoul ab, ehe er sich mit dem Ärmel das Blut vom Kinn wischte und zu ihrem Lehrherrn schlurfte.

Archambault saß an einer alten Birke und lehnte sich müde gegen den Stamm. Der Ritter war so groß, breitschultrig und muskelbepackt wie Raoul, doch erheblich angenehmer anzuschauen. Wenn er mit dem Helm unter dem Arm lächelnd über den Turnierplatz ritt, schmolzen die Damen nur so dahin. Jetzt klebten ihm die halblangen Haare im verschwitzten Gesicht.

Nachdem die Knappen ihm den gelbgrün gescheckten Wappenrock ausgezogen hatten, legten sie Hand ans Kettenhemd. Archambault verzog vor Schmerz das Gesicht.

»Was macht ihr denn da, ihr Trottel?«

»Ihr seid verletzt«, sagte Constantin.

»Unfug. Das hätte ich doch gemerkt.«

»Doch. Seht, da ist Blut am Gambeson.«

Behutsam nahmen sie ihm das Panzerhemd und den wattierten Unterrock ab. Unter der linken Achselhöhle entdeckte Constantin eine kleine Wunde.

»Ein Lanzensplitter, der die Kette durchdrungen hat. In der Hitze des Gefechts habt Ihr den Schmerz wohl nicht wahrgenommen. Es scheint nichts Ernstes zu sein. Trotzdem muss es behandelt werden.«

»Wein«, knurrte Archambault.

Raoul reichte ihm den Trinkschlauch, und der Ritter spritzte sich eine großzügige Portion Rebensaft in den Mund. Sodann griff er nach der Geldkatze, entknotete die Schnüre und drückte Constantin einen Gros tournois in die Hand.

»Hol den Wundarzt. Dich soll er auch gleich zusammenflicken. Du siehst verboten aus, Bursche. Und du«, sagte Archambault zu Raoul, »bringst das Geld in die Stadt. Wie es aussieht, werden wir wohl noch ein paar Tage hier bleiben müssen. Die Templer sollen es so lange für mich verwahren. Aber lass dir von diesen Raffzähnen nicht zu hohe Gebühren abknöpfen.«

Die Knappen machten sich auf den Weg.

Constantin schaute sich um. Auf manchen Turnierplätzen hatte ein Wundarzt sein Zelt aufgeschlagen, um die Ritter, die sich beim Lanzenstechen Verletzungen zuzogen, an Ort und Stelle behandeln zu können. Hier offenbar nicht. Also musste er in der Stadt nach einem suchen.

Als sie über das matschige Gelände stapften, sagte keiner ein Wort. Erst auf der Brücke über dem Stadtgraben, als Archambault außer Hörweite war, zischte Raoul:

»Wehe dir, Fleury. Wenn du mich noch mal schlägst, brech ich dir alle Knochen.«

»Lass mich in Ruhe.«

»Du bist ein Schwächling durch und durch. Kapier es endlich. Aus dir wird nie ein Ritter.« Raoul versetzte ihm einen Rempler, ehe er zum Templerhaus stolzierte.

»Fahr zur Hölle!«, rief Constantin ihm nach, spuckte aus und ging aufs Geratewohl in die entgegengesetzte Richtung.

Aus dir wird nie ein Ritter, hallte die Schmähung in ihm nach. Leider konnte er sie nicht abtun wie all die anderen gedankenlosen Grobheiten, die Raoul von morgens bis abends daherplapperte. Sie kam der Wahrheit zu nahe. Obwohl er sich seit Jahren mühte, kämpfen zu lernen, wurde er einfach nicht besser. Nicht mit dem Schwert, nicht mit der Lanze, erst recht nicht mit den Fäusten, wie die Prügelei eben aufs Neue bewiesen hatte. Es war nicht zu übersehen, dass sein Lehrherr allmählich die Geduld mit ihm verlor. Wenn der Knoten nicht bald platzte, würde er niemals die ersehnte Schwertleite erlangen … und seinem Vater Schande machen.

Er knirschte mit den Zähnen. Nein. So weit würde er es nicht kommen lassen. Er war erst achtzehn Jahre alt, vor ihm lagen noch zwei Jahre Knappendienst. Genug Zeit also, sich tüchtig ins Zeug zu legen, Archambault zu zeigen, dass doch ein Kriegsmann in ihm steckte … und den Erztrottel Raoul Lügen zu strafen.

Bar-sur-Aube war nicht groß, nach kurzem Marsch erreichte Constantin das Stadtzentrum. Unter den Arkaden der Kirche Saint-Pierre standen die Waren und Frachtkarren der Kaufleute. Die Champagnemesse, die der Ort gerade ausrichtete, war ein bedeutender Markt, der das ganze Jahr über turnusmäßig an verschiedenen Orten der Grafschaft stattfand: in Bar-sur-Aube zwischen dem Dienstag vor Laetare und Mitte April. Die Besucher kamen aus ganz Frankreich und Flandern, sogar aus Italien, England und dem Heiligen Römischen Reich, um mit Tuch, Vieh und Gewürzen zu handeln. An diesem Sonnabend jedoch ruhten die Geschäfte, man erfreute sich an Ritterspielen und anderen Vergnügungen, die etwas Licht in die triste Fastenzeit brachten. Auf den Plätzen vor den Patrizierhäusern hatte man Bänke aufgestellt. Auswärtige und Einheimische plauderten über das Turnier, lauschten den bunt gekleideten Spielleuten und bestaunten das verwegene Gaukelspiel der Akrobaten.

Bei einem feisten Stadtbüttel, der, die Daumen hinter den nietenbesetzten Gürtel gehakt, argwöhnisch das fahrende Volk beäugte, erkundigte sich Constantin nach einem Wundarzt.

»Du gehst einfach da die Gasse rauf. Ganz am Ende wohnt einer.«

Kurz darauf betrat er das Holzhaus. Im Behandlungszimmer hockten diverse geschundene Turnierteilnehmer. Er erblickte allerlei Platzwunden, verrenkte Glieder und schmerzverzerrte Gesichter. Ein älterer Mann im schlichten Wollgewand legte gerade einem elend dreinblickenden Ritter einen Verband an und ging dabei nicht übermäßig sanft zu Werke. Er warf Constantin einen missvergnügten Schulterblick zu.

»Noch einer, der sich zum Vergnügen mit den anderen Narren geschlagen hat. Und nachher wollen sie alle verarztet werden, aber keiner hat Geld!«

Constantin hielt den Gros tournois so, dass der frisch geschlagene Silbergroschen im Lampenlicht blitzte.

»Mein Herr hat Geld.«

Kapitel Zwei

Varennes-Saint-Jacques

Fünf Tagesmärsche östlich von Bar-sur-Aube, im von Krieg und Kirchenbann gepeinigten Lothringen, schickten sich zwei Maiden an, den reichen Bauern Jaufré zu sehen. Jaufré war – da waren sich Mélisande und Marie einig – von allen Männern Varennes’ der schönste. Dass er obendrein nackt sein würde, machte die Unternehmung umso reizvoller.

»Woher willst du denn wissen, dass er nackt ist?«, fragte Mélisande im Flüsterton.

»Weil er sich am Karpfenteich ausziehen wird wie jeden Samstagabend«, antwortete Marie.

»Am Karpfenteich? Wieso ausgerechnet am Karpfenteich?«

»Na, um sich in seine Schwitzhütte zu hocken, Dummerchen. Die steht da.«

»Und woher weißt du das?«

»Das weiß man eben. Frag nicht so blöd.«

Mélisande wusste es nicht, aber das hatte nichts zu sagen. Marie hatte ihre Ohren überall und erfuhr alles Mögliche. Allerdings übertrieb sie gern. Mélisande blieb skeptisch.

Sie schlenderten über den Fischmarkt, wo Händler und Handwerker nach getanem Tagwerk in die Badehäuser strömten, um sich für den Umtrunk in Gildehalle oder Zunftstube zu waschen. Auf der Rue de l’Épicier überquerten sie den Kanal, der die wenig respektable Unterstadt vom vornehmen Kaufmannsviertel schied, und gingen weiter zum Fluss. Der Brückenwächter nahm keine Notiz von den beiden jungen Frauen. Sorgenvoll betrachtete er die Mosel, die durch die Schneeschmelze derart angeschwollen war, dass die Brückenpfeiler fast vollständig in den gelbbraunen Wassermassen verschwanden.

Von der Neustadt gelangten sie auf den nordwärts aus Varennes hinausführenden Karrenpfad. Rauchsäulen über den Hügeln wiesen den Weg zur Saline mit den Salzsiedereien, doch dorthin wollten Mélisande und Marie nicht. Sie bogen in einen schlammigen Pfad ein, der am Kloster der Franziskanermönche vorbei durch die Landwehr führte. Obwohl Mélisande ihre Röcke über die Knöchel hob, waren die Säume bald feucht und braun. Marie sparte sich die Mühe. Ihr Wollkittel und die Füße waren bereits so schmutzig, dass es auf etwas Dreck mehr nicht ankam.

Natürlich geziemte es sich keineswegs, dass Mélisande sich mit diesem Mädchen abgab. Sie selbst war das Mündel eines reichen Kaufmanns, sie gehörte einer der besten Familien Varennes’ an. Marie hingegen war die Tochter des Totengräbers und wohnte mit ihrem Vater in einer Holzhütte in der Unterstadt. Der Totengräber zählte wie der Henker und der Abdecker zu den Unehrlichen, von denen sich anständige Leute fernzuhalten hatten. Doch Mélisande scherte sich nicht um derartigen Standesdünkel. Marie war ihre beste Freundin. Und immer für einen Spaß zu haben.

Jaufrés Hof lag unterhalb einer mit Unkraut bewachsenen Böschung und war umgeben von Weiden und Obstgärten. Sie duckten sich hinter einem morschen Zaun und beobachteten das strohgedeckte Wohnhaus, von dem der Rauch des Herdfeuers aufstieg. Auf der freien Fläche vor der Scheune suhlten sich Schweine im Matsch. Hühner pickten in den Küchenabfällen um den Misthaufen. Außerdem erblickte Mélisande zwei Zugochsen im Gatter – aber keinen Jaufré.

»Wo ist er denn?«

Marie hob eine Augenbraue. »Bist ja ganz schön ungeduldig. Bestimmt kommt er gleich.«

Aus dem Haus drang eine weibliche Stimme. Mélisande wusste, dass Jaufré im letzten Sommer geheiratet hatte. Dieses Ereignis hatte unter dem weiblichen Teil des Stadtvolks für reichlich gebrochene Herzen gesorgt. Die Frau lachte hell und, wie Mélisande fand, recht frivol auf.

»Bestimmt verspricht er ihr grade, es ihr nach dem Schwitzbad tüchtig zu besorgen«, mutmaßte Marie grinsend.

Sie hatte ein verdorbenes Mundwerk und keinerlei Hemmungen, es zu gebrauchen.

»Dass du solche Sachen sagst, ist der Grund, warum ich dich nicht treffen darf«, bemerkte Mélisande.

»Du darfst mich nicht treffen, weil die Leute glauben, dass mein Vater mit Geistern spricht und alte Särge im Herd verfeuert.«

»Na ja, das mit den Särgen stimmt, oder?«

»Wenn sie ihn besser bezahlen würden, könnten wir uns richtiges Brennholz leisten.«

Die Tür öffnete sich, und ein Mann von etwa zwanzig Jahren trat ins Freie, in der Hand einen brennenden Kienspan. Gerstenblondes Haar fiel auf breite Schultern. Das grüne Wollgewand reichte ihm nur bis zu den Knien, sodass man seine Waden sehen konnte. Es waren äußerst ansprechende Waden, fand Mélisande.

Während Jaufré seinen Hof durchquerte, huschten die Freundinnen geduckt am Zaun entlang. Am Pferch tätschelte der Bauer einem Ochsen den Rücken, ehe er durch einen Hain aus kahlen Apfelbäumen zum Karpfenteich ging, wo, gut hundert Klafter vom Wohnhaus entfernt, eine kleine Blockhütte stand. Mélisande und Marie verbargen sich hinter einem Brombeerstrauch.

Jaufré schichtete in einem Erdloch Reisig und Holzscheite auf, die er mit der Fackel anzündete. Er warf den Kienspan und mehrere Ziegelsteine in die Flammen, strich sich das Haar hinter die Ohren und öffnete seinen Gürtel.

»Hab ich’s nicht gesagt?«, triumphierte Marie.

Mélisande drückte einen Zweig herunter, um besser sehen zu können.

Der Gürtel fiel ins Gras. Dann das Gewand, das Unterkleid. Mélisande hielt unwillkürlich den Atem an. Sie war siebzehn Jahre alt und überaus neugierig, was die Liebe und ihre körperlichen Ausdrucksformen betraf. Leider hatte sie auf diesem Gebiet bisher nur unbefriedigende Erfahrungen gemacht. Sie stellte sich vor, mit den Fingerkuppen Jaufrés muskulöse Brust zu berühren. Mit ihm wäre es gewiss eine Wonne.

Er holte die Steine mit einer Zange aus dem Feuer, trug sie in die Blockhütte und schloss die Tür hinter sich.

»Warum macht er das?«, sinnierte Marie.

»Warum macht er was?«

»Sich in die Hütte hocken und schwitzen.«

»Es soll gesund sein. Weil’s dem Körper schlechte Säfte entzieht, wie ein Aderlass.«

»Komm, wir gehen näher hin.«

»Lieber nicht«, sagte Mélisande, doch da kletterte Marie schon über den Zaun.

Zum Teufel mit der Vorsicht! Die Woche war stinklangweilig gewesen, sie wollte etwas erleben. Sie nahm all ihren Mut zusammen, stieg ebenfalls über das Gatter und schlitterte hinter ihrer Freundin die Böschung hinab.

So leise, wie es der matschige Boden zuließ, schlichen sie zur Rückseite der Schwitzhütte.

Es zischte, als Jaufré die heißen Steine mit Wasser übergoss. Dampf drang aus den Ritzen zwischen den Balken. Marie deutete auf eine Holzspalte unter dem Hüttendach. Mélisande, die etwas größer war, schaffte es nicht, hindurchzuspähen, selbst wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte. Sie machte eine Räuberleiter für Marie, die sich am Dach hochzog und ein Auge gegen die Spalte presste. Ihr Grinsen wurde breiter und breiter.

»Jetzt ich!«, forderte Mélisande leise.

Ihre Freundin jedoch klebte geradezu an der Spalte.

»Marie!«

Um ihrem Drängen Nachdruck zu verleihen, täuschte Mélisande an, die Hände wegzunehmen. Marie erschrak, sodass sie sich am Hüttendach festklammerte und mit einem Fuß versehentlich nach hinten trat. Mélisande wurde an der Schulter getroffen, rutschte auf der feuchten Erde aus und fiel aufs Gesäß. Mit einem spitzen Schrei landete Marie auf ihr.

»Autsch! Pass doch auf.«

»Du kannst mich doch nicht einfach fallen lassen!«

»Ist da wer?«, drang Jaufrés Stimme dumpf aus der Hütte.

Mit einer Verwünschung auf den Lippen sprang Marie auf. Obwohl oft die treibende Kraft bei ihren Abenteuern, war sie stets die Erste, die das Weite suchte, wenn Scherereien drohten. Als Mélisande noch damit beschäftigt war, die Benommenheit abzuschütteln, rannte ihre Freundin bereits den Hang hinauf und schwang sich über den Zaun.

»Warte auf mich!«

Die Tür knarrte. Mélisande wollte aufstehen, doch als ein stechender Schmerz durch ihren Fußknöchel zuckte, fiel sie wieder hin. »Aaaah, so ein Mist!«

Marie war schon nicht mehr zu sehen. Vermutlich flitzte sie bereits über Wiesen und Felder, als wären sämtliche Sittenwächter des Bischofs hinter ihr her.

Mélisande wollte zum Gebüsch kriechen, um sich zu verstecken. Sie war keinen halben Klafter weit gekommen, als plötzlich ein splitterfasernackter Jaufré vor ihr stand.

»Was treibst du da?« Seine Haut glänzte. Eine tiefe Falte furchte seine Stirn. »Hast du mich etwa beobachtet?«

Mélisande konnte ihn nicht anschauen. Die Scham ließ ihr Gesicht heiß werden.

Nicht übermäßig sanft nahm er ihr Kinn in die schwielige Hand und zwang sie, den Kopf zu heben. »Ich kenn dich doch. Bist du nicht das Mündel von Raphael Fleury?«

Sie hatte das Sprechen verlernt, alle Worte vergessen. Am liebsten wäre sie meilentief im Boden versunken.

»Eine Fleury-Göre hockt hinter meiner Hütte im Dreck.« Halb verärgert, halb belustigt schüttelte er den Kopf. »Das glaubt mir kein Mensch.« Er ließ sie los. »Woher weißt du überhaupt, dass ich am Sonnabend ein Schwitzbad nehme?«

»Das weiß man eben«, antwortete ihr Mund, bevor sie ihn daran hindern konnte.

»So. Weiß man das. Weiß man auch, dass ich es überhaupt nicht mag, wenn sich Fremde auf meinem Land herumtreiben? Ich sollte dich zu deinem Vormund bringen und ihm alles erzählen.«

»Nein! Bitte sag ihm nichts! Ich mach’s auch nie wieder. Versprochen!«

Er blickte ihr lange in die Augen und seufzte dann. »Sieh zu, dass du verschwindest. Na los.«

Wieder vereitelte der schmerzende Knöchel ihren Versuch, aufzustehen. Als sie aufstöhnte, runzelte Jaufré die Stirn.

»Hast du dir wehgetan?«

»Nicht schlimm«, murmelte sie.

»Lass mal sehen.« Er kniete sich hin und betastete den Knöchel. Diesmal berührte er sie erheblich sanfter. »Er schwillt an. Im Haus habe ich eine Salbe, die dir helfen wird.«

Doch statt die Salbe zu holen, blieb er, wo er war. Er streichelte ihren Schenkel. Und blickte sie an.

»Was machst du da?« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.

Seine Hände schoben den Rocksaum hinauf, erreichten ihr Knie. Sie wusste, sie sollte zurückweichen, ihm irgendwie Einhalt gebieten. Sie tat es nicht. Der Schmerz war vergessen. Sie spürte nichts als seine Fingerkuppen auf ihrer Haut. Als er die Innenseite ihres Oberschenkels berührte, durchzuckte ein köstlicher Blitz ihren Körper.

Er beugte sich vor, und plötzlich war sein Mund nah bei ihrem. Sie schloss die Augen.

»Jaufré, Liebster, hörst du mich?«, erklang eine weibliche Stimme. »Ich weiß, du willst nicht gestört werden. Aber die Knechte kommen mit der neuen Deichsel nicht zurecht, sie brauchen deinen … Bei der heiligen Jungfrau Maria, was ist denn hier los?«

Keuchend sprang Jaufré auf. Neben der Hütte stand seine Frau, die Fäuste in die Hüften gestemmt.

»Das ist doch Mélisande Fleury! Was hat die denn hier verloren?«

»Hab das Luder eben beim Spannen erwischt.« Jaufré gelang tatsächlich das Kunststück, empört zu klingen.

»Oh, du treuloser Lügner! Für wie dumm hältst du mich? Ich hab doch gerade gesehen, wie du dich mit ihr im Schlamm gewälzt hast.«

»So war es nicht, Liebste. Sie wollte weglaufen, da hab ich sie … festgehalten und zu Boden gestoßen.«

»Das ist nicht wahr!«, rief Mélisande, doch niemand beachtete sie.

»Ich will nichts mehr hören«, keifte die Frau. »Schaff das lüsterne Miststück weg. Sofort! Sonst kannst du was erleben.«

Der Bauer wirbelte herum, sein Gesicht eine zornige Fratze. Grob zerrte er Mélisande auf die Füße, sodass sie vor Schmerz aufheulte.

»Wir gehen jetzt zu deinem Vormund und erzählen ihm, was für eine feine junge Dame sein Mündel ist.«

Sein Griff war so fest wie eine eiserne Fessel. Mélisande humpelte hinter ihm her.

»Jaufré Bonhomme, du bist ein Trottel und ein Hohlkopf«, sagte seine Frau.

»Was denn noch, Weib?«

»Hier, deine Kleider. Oder willst du nackt zu Raphael Fleury marschieren?«

Eine Stunde später saß Mélisande in der Stube des Kaufmannshauses. Sie hatte das Bein hochgelegt. Die Salbe stank. Im Erdgeschoss entschuldigte sich ihr Vormund gerade zum ungefähr hundertsten Mal bei Jaufré, ehe er den Bauern hinauskomplimentierte.

Nun kam er geräuschvoll die Treppe herauf und stellte sich vor sie hin. Wenn er wie ein ehrfurchtgebietender, strafend dreinblickender Patriarch erscheinen wollte, so misslang ihm das einigermaßen. Raphael Fleury war weder besonders groß noch besonders stämmig, und sein rundes Gesicht mit den sanften dunklen Augen wirkte immerzu traurig und weich, selbst jetzt. Nach langem Schweigen sagte er:

»Ich habe mich noch nie so geschämt wie heute.«

»Jaufré verdreht alles, in Wirklichkeit war es ganz anders!«, brauste Mélisande auf, doch er schnitt ihr das Wort ab.

»Genug. Ich will nichts mehr hören. Wir können nur hoffen, dass er den Mund hält. Wenn diese Geschichte in der Stadt die Runde macht, wird dein Ansehen Schaden nehmen. Bei Gott, Mélisande! Jaufré Bonhomme heimlich beim Baden zu beobachten – was ist nur in dich gefahren?«

Sie sagte nichts mehr. Für ihre Version der Ereignisse interessierte sich ohnehin niemand.

»Ich will nicht glauben, dass mein Mündel – eine wohlerzogene Maid! – auf solche Ideen kommt«, wetterte Raphael. »Hat dich die Tochter des Totengräbers dazu angestiftet?«

Sie war immer noch wütend auf Marie, die einfach ohne sie fortgelaufen war. Kurz war sie versucht, der Treulosen die ganze Schuld zuzuschieben. Natürlich tat sie es nicht.

»Dieses durch und durch verkommene Mädchen ist kein Umgang für dich. Ein schlechter Einfluss. Ich sage es zum letzten Mal: Halt dich von ihr fern.«

Sie kniff die Lippen zusammen und starrte auf ihren Fuß. Der Knöchel war dick und violett wie eine überreife Pflaume.

Seufzend sank Raphael auf einen Stuhl. Plötzlich klang er tief erschöpft. »Heute Morgen erst habe ich an deinen Vater gedacht. Das tue ich oft, wenn ich in der Schreibkammer arbeite, wusstest du das? Er war der beste Gehilfe, den ich je hatte. Mehr noch: ein Freund. Ich glaube, ich habe dir das nie erzählt, doch ich gab mir damals die Schuld an seinem Tod. Hätte ich ihn nicht mitgenommen auf jene unselige Handelsfahrt, dann wäre er nicht vom Pferd gestürzt, als wir Hals über Kopf vor den Räubern flohen. Er säße heute mit mir oben am Tisch, putzmunter und fleißig wie eh und je …« Raphael machte eine unbestimmte Handbewegung und räusperte sich. »Jedenfalls stand nie außer Frage, dass ich dich aufnehmen würde. Das war ich deinem Vater schuldig. An seinem Grab schwor ich, mich um dich zu kümmern, als wärst du mein eigen Fleisch und Blut. Ich denke, diesen Schwur habe ich gehalten. Dir hat es nie an etwas gefehlt. Du wohnst in meinem Haus, du isst von meinem Tisch, du trägst sogar meinen Namen. Einen Namen wohlgemerkt, um den dich Tausende beneiden. Und wie dankst du es mir? Indem du dich immerzu in Schwierigkeiten bringst und mich beschämst.«

»Es tut mir leid«, murmelte sie halbherzig.

»Warum, Mélisande? Warum kannst du dich nicht einfach benehmen, wie es sich für eine Jungfrau aus vornehmem Haus geziemt?«

Sie wünschte, sie wüsste es. Doch da war etwas in ihr, das mächtiger war als alle familiären Erwartungen und guten Sitten. Eine Art Dämon, der sie ständig anstachelte, die Grenzen auszuloten, Autoritäten anzuzweifeln und vom Verbotenen zu kosten. Dagegen kam sie einfach nicht an. Und wollte es auch gar nicht, wenn sie ehrlich war. Ihr Lebenshunger war unstillbar.

»Ich will mich bessern«, log sie.

»Könnte ich dir nur glauben. Aber wir wissen beide, wie es ist, oder? Dein Vorsatz hält ein paar Tage. Dann kommt wieder irgendeine Torheit über dich, und uns steht die nächste Peinlichkeit ins Haus.« Raphael schüttelte resigniert den Kopf. »Ach, Mélisande. Was soll ich nur mit dir machen?«

Was soll ich nur mit dir machen? Der überforderte Vormund wollte sich mit diesem Problem nicht allein befassen.

Raphael berief den Familienrat ein, der am Sonntag nach der Messe in der Stube zusammenkam. Mélisande durfte natürlich nicht dabei sein. Es gelang ihr jedoch, ungesehen aus ihrer Kammer zu schlüpfen, leise die Treppe hinabzuhumpeln und an der Tür zu lauschen.

Gerade sagte Philippine empört: »Nackt? Vollständig? Also bar jeglicher Kleidung?«

»Das bedeutet ›nackt‹ üblicherweise«, erwiderte Raphael ungeduldig.

Mélisande konnte seine Gereiztheit nachfühlen: Philippine war eine anstrengende Person. Von allen Mitgliedern der Familie Fleury mochte Mélisande sie am wenigsten. Was auf Gegenseitigkeit beruhte.

»Wieso geht er denn nackt aus dem Haus?«

»Er ist nicht nackt aus dem Haus gegangen«, entgegnete Tante Blanche. »Er hat sich erst am Karpfenteich ausgezogen.«

»Warum denn am Karpfenteich?«

»Weil er da jeden Sonnabend ein Schwitzbad nimmt.«

»Woher weißt du das?«

»Das weiß man eben«, meinte Tante Blanche.

»Er stand also nackt am Karpfenteich, und Mélisande hat ihn heimlich beobachtet«, fasste Philippine die schimpfliche Situation zusammen. »Habe ich das richtig verstanden?«

»Hast du«, sagte Raphael.

»Ungeheuerlich!«

»So oft, wie du betonst, dass Jaufré nackt war«, bemerkte Tante Blanche, »könnte man meinen, du wärst ganz gern dabei gewesen.«

»Wie kannst du so etwas sagen?«, entrüstete sich Philippine. »Ich bin eine verheiratete Frau!«

»Hab dich nicht so, es ist doch nichts dabei. Jaufré ist ein schöner Mann, wer würde da nicht einen Blick wagen wollen?«

Blanche war in Ordnung. Und natürlich war sie nicht wirklich Mélisandes Tante, sondern die Mutter von Philippine und Raphael. Eine beeindruckende Frau. Die einzige weltliche Buchmalerin von Varennes und das heimliche Oberhaupt der Familie.

Raphael riss der Geduldsfaden. »Können wir bitte aufhören, Jaufrés Nacktheit zu erörtern? Und es ist sehr wohl etwas dabei. Wenn du so redest, ist es kein Wunder, dass Mélisande ungehörige Einfälle hat.«

»Jetzt muss ich Mutter aber in Schutz nehmen«, sagte Philippine. »Das hat doch nichts mit ihr zu tun. Dass Mélisande sich nicht zu benehmen weiß, liegt an ihrer niederen Herkunft. Man weiß doch, wie das einfache Volk ist. Aufsässig, starrsinnig und wollüstig.«

So denkst du also über mich.Herzlichen Dank. Mélisande hatte nicht wenig Lust, in die Stube zu stürmen und Philippine eine zu verpassen. Doch eine Attacke auf ein Familienmitglied wäre vermutlich nicht dazu angetan, ihren Charakter in ein besseres Licht zu rücken.

»Ihr Vater war weder aufsässig noch starrsinnig, und ganz gewiss nicht wollüstig«, stellte Raphael klar, »sondern ein durch und durch anständiger Christ. Mélisande ist eben, wie sie ist, warum auch immer. Die Frage ist: Wie kann sie sich bessern?«