19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: zu Klampen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

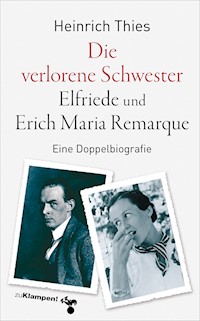

Am 16. Dezember 1943 wurde die Damenschneiderin Elfriede Scholz nach der Denunziation durch eine Freundin in Berlin-Plötzensee enthauptet– wegen angeblicher »Wehrkraftzersetzung«, aber auch wegen ihres berühmten Bruders: Erich Maria Remarque. Der Autor des Antikriegsromans »Im Westen nichts Neues«, in Nazideutschland verfemt, hielt sich während des Zweiten Weltkriegs in den USA auf und verkehrte mit Emigranten und Filmstars wie Marlene Dietrich und Greta Garbo–wohlhabend, aber entwurzelt. VomTod seiner Schwester erfuhr er erst 1946. Heinrich Thies erzählt in lebendigen Szenen die Geschichte von zwei unterschiedlichen Geschwistern im Strudel der Weltgeschichte. Dabei stützt er sich auf zum Teil unveröffentlichte Dokumente wie Tagebuchaufzeichnungen, Briefe und Gerichtsakten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Heinrich Thies

Die verlorene Schwester Elfriede und Erich Maria Remarque

Eine Doppelbiografie

© 2020 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe

www.zuklampen.de

Lektorat: Clemens Wlokas · Springe Satz: Germano Wallmann · Gronau · www.geisterwort.de Umschlaggestaltung: © Stefan Hilden · München

www.hildendesign.de

Illustrationen Cover: Erich Maria Remarque

© Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück ·

Elfriede Remarque © New York University

Illustration Rückseite: Elfriede-Porträt, Ölgemälde von Max Rosenlöcher

© Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum Osnabrück

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH

ISBN 978-3-86674-771-5

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

01. Luxussuite und Todeszelle

02. Die gemeinsamen Wurzeln

03. Nach Berlin

04. Ein Kleid für Karla

05. Abseits der Spießerzonen

06. Manifest einer verlorenen Generation

07. Im Mekka von Europas Modewelt

08. Seeblick

09. Gemeinschaft der Kaffeetrinker

10. Besuch aus Berlin

11. Eigenes Reich

12. Begegnung am Lido

13. Begegnung am Neumarkt

14. Ein bisschen Mückentanz

15. Marschwalzer

16. Der Tanz mit dem Puma

17. Ein neuer Versuch

18. Spaziergänge mit Greta

19. Blaues Wunder

20. Party ohne Ende

21. Begegnung auf Helgoland

22. Heiße Tage

23. Ein Brautkleid für die Gräfin

24. Neue Affären

25. Die Festnahme

26. Alles inklusive

27. Gefangen

28. Im Zug

29. Angeklagt

30. Fenster in die Unendlichkeit

31. Der Prozess

32. Betteln um das bisschen Leben

33. Natascha in den Knochen

34. Warten

35. Opernbesuch

36. Ruhig und gefasst

37. Der Leichenöffner

38. Das Erbe

39. Schicksalsschläge

40. Aus Regen das Haus

41. Gewissensqualen

42. Epilog: Gegen das Vergessen

Anhang

Zwei Lebensgeschichten in Daten

Abkürzungen

Anmerkungen

Literatur

Artikel und Aufsätze

Film

Unveröffentlichte Tagebücher

Abbildungsnachweise

Danke

Der Autor

Weitere Bücher

1. Luxussuite und Todeszelle

Schneetreiben in Manhattan. Es ist kalt geworden in New York City, eisiger Wind fegt durch die Straßen. Aber im Hotel Ambassador ist es warm, vor allem nach einem Dinner mit Garnelencremesuppe, Rumpsteak und einem Pinot Noir aus Kalifornien. Die Birkenscheite im Kamin glühen von Flammen umlodert, und Wärme ganz eigener Art spendet der Scotch.

Erich Maria Remarque hat sich mit Natascha Paley und einer Flasche Whisky auf sein Eck-Appartement zurückgezogen. Die Russin erzählt von ihrem Mann. »Such dir einen andern Lover, Schätzchen«, habe der ihr gesagt. »Du bist in letzter Zeit immer so schlecht drauf.« Remarque lacht und schenkt sich nach. »Was soll ich dazu sagen?«

»Nichts. Lass dich nicht so hängen. Du musst mich mehr lieben. Leidenschaftlicher.«

»Ich tu, was ich kann, Süße.«

»Das ist zu wenig. Du trinkst zu viel.«

»Hör auf, Natascha. Du säufst mehr als ich.«

Remarque trinkt einen Schluck und legt eine Schallplatte auf. Anything Goes von Cole Porter.

»Cole Porter. Ausgerechnet. Der Lover meines Angetrauten.«

»Weiß ich doch, darum spiel ich den Quark ja.«

»Sehr witzig.«

Remarque zündet sich eine Zigarette an. Natascha leert ihr Glas in einem Zug. Sie trägt ein grau-grünes, ärmelloses Seidenkleid mit tiefem Dekolletee und eine doppelte weiße Perlenkette, das glänzende schwarze Haar ist in lockigen Wellen nach hinten gebürstet und legt eine hohe Stirn frei. Auch Remarque ist noch so elegant gekleidet wie beim vorangegangenen Dinner, die Jacke seines anthrazitfarbenen Anzugs immerhin ist aufgeknöpft. Die Weste ebenso. Als er aufsteht, um eine andere Platte aufzulegen, klingelt das Telefon. Die Vermittlung teilt mit, dass Marlene Dietrich in der Leitung ist. Okay. Er nimmt das Gespräch entgegen und weiht seine Zimmergenossin im verschwörerischen Flüsterton ein.

»Marlene.«

»Na, da nehm ich wohl erst mal ein Bad. Das dauert ja bekanntlich.«

Remarque stärkt sich mit einem weiteren Schluck und wendet sich mit hochgezogenen Augenbrauen der Anruferin zu, noch bevor Natascha im Bad verschwunden ist.

»Hi, Puma Darling.«

»Hi, Boni, du treulose Seele. Wo steckst du?«

Eine halbe Stunde später kommt Natascha aus dem Badezimmer; nackt, nach Rosenblüten duftend, wiegt sie sich kokett in den Hüften. Damit wird es für Remarque unmöglich, sich länger auf das Geplauder der fernen Anruferin zu konzentrieren. Er wirft Natascha eine Kusshand zu und fällt Marlene ins Wort: »Sorry, aber es klopft gerade an der Zimmertür. Das muss mein Agent sein, der wollte mich heute unbedingt noch sprechen. Du verstehst. Also, ein andermal mehr. We keep in touch, Darling.«

»Lügner, elender! Aber schlaf gut – mit wem auch immer.«

Es knackt in der Leitung.

Draußen kriecht die Nacht über die Dächer. In einem U-Bahn-Schacht fröstelt unter dicken Decken ein Obdachloser, aber im Ambassador ist es hell und warm.

Es ist die Nacht vom 24. auf den 25. November 1943. Tausende Meilen östlich von New York heulen in dieser Nacht wieder die Sirenen. Flugzeuge werfen ihre Bomben auf deutsche Städte, und Mietskasernen gehen ebenso in Flammen auf wie Krankenhäuser und Kirchen. Auch in Berlin herrscht Fliegeralarm; Mauern, die für die Ewigkeit gebaut waren, bersten unter der Wucht krachender Detonationen, und das Summen am Himmel verheißt neues Unheil.

Im Strafgefängnis Plötzensee ist von all dem nichts zu hören. Stille liegt über dem kreuzförmig angeordneten Gemäuer. Gespenstische Stille. Elfriede Scholz sieht nur, dass sich der Nachthimmel immer wieder durch den Widerschein ferner Feuersbrünste aufhellt, wenn sie durch das kleine vergitterte Fenster ihrer Zelle blickt. Es ist, als graute bereits der Morgen. Ein Morgen, der in die ewige Nacht führt. Für 5 Uhr ist ihre Hinrichtung festgesetzt – die Hinrichtung mit dem Fallbeil. Zu diesem Zweck sind ihr bereits die Haare hochgebunden worden. Auch die Hände hat man ihr gefesselt. Jeden Moment können sie kommen, um sie abzuholen. Vor Angst und Erschöpfung ist sie wie gelähmt. Bis zuletzt hat sie auf Begnadigung gehofft, aber alle Gesuche sind abgelehnt worden. Nach dem Bangen und Beten der vergangenen Tage und Wochen fühlt sie sich nun wie ausgebrannt. Ohnmächtig, müde, leer. Schon lange hat sie keine Tränen mehr. Nur die stille Hoffnung, dass es schnell gehen möge; blitzschnell, sodass dieser Alptraum endlich vorbei ist. Und vielleicht – ja vielleicht ist ja mit dem Tod doch nicht alles aus. Vielleicht gibt es wirklich so etwas wie Auferstehung und ewiges Leben. Der Gedanke hat auf jeden Fall etwas Tröstliches. Ein katholischer Pfarrer, Buchholz heißt er wohl, hat sie in dem Glauben bestärkt. Der Priester ist vor einigen Stunden in ihre Zelle gekommen, um ihr seelsorgerlichen Beistand zu leisten. Das war vielleicht als Akt der Barmherzigkeit gedacht, hat ihr aber auch noch einmal vor Augen geführt, dass es kein Entrinnen mehr gibt.

Erst am Vortag ist sie vom Frauengefängnis in der Barnimstraße nach Plötzensee überführt worden. Die Sonne schien. Durch das Fenster des Gefangenentransporters sah sie, wie das Herbstlaub leuchtete. Gelb und golden. Wie verloren waren die Blätter durch die Luft gesegelt. Unwillkürlich waren ihr Verse von Rilke durch den Kopf gegangen:

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,

als welkten in den Himmeln ferne Gärten;

sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde

aus allen Sternen in die Einsamkeit …

Natürlich hat sie in der kurzen Nacht keinen Schlaf gefunden. Die Gedanken an Familienangehörige, Freunde, ihren Mann, Nachbarn, Kundinnen und ihre Peiniger sind ihr wie in den Tagen zuvor durch den Kopf gekreist wie panische Wespen, die den Weg ins Freie suchen, aber immer nur gegen Glasscheiben, unsichtbare Mauern, prallen und rasend vor Verzweiflung ihre letzten Kräfte verbrauchen.

Sie horcht auf: Schritte hallen durch den langen Gang. Kommen sie schon, um sie zu holen? Sie weiß nicht, wie spät es ist. Die Armbanduhr hat man ihr abgenommen. Ein Schlüssel wird von außen ins Türschloss gesteckt. Sie erstarrt, als die Tür aufgeht, kann zuerst nicht erkennen, wer eintritt, da noch alles dunkel ist. Als von außen das Licht eingeschaltet wird, ist sie wie geblendet, erkennt dann aber, dass es nur der bekannte Aufseher ist. Der Mann in der dunkelblauen Anstaltskluft bringt einen Stift und einen Briefbogen. »Falls Sie noch jemandem schreiben wollen. Ich lass das Licht eine Weile an.«

»Danke.«

»Aber denken Sie daran: Nichts über die Haft oder irgendwelche Klagen über Vollzugsbeamte und so, wenn Sie wollen, dass der Brief auch rausgeht.«

Sie nickt ergeben. Elfriede Scholz versteht blitzartig, dass damit auch ganz offiziell die letzte Phase eingeleitet ist, bedankt sich aber nochmals höflich und fragt nach der Uhrzeit.

»Gegen vier.«

»Dann, dann ist es …«

Sie bringt die Worte nicht über die Lippen.

»Keine Eile, lassen Sie sich Zeit mit dem Schreiben«, sagt der Aufseher und geht wieder.

Elfriede Scholz setzt sich sofort an den kleinen Tisch und nimmt den Stift. Ihre Arme sind zwar an den Handgelenken gefesselt, aber die Finger lassen sich trotzdem bewegen. Sie muss nicht lange überlegen, wem sie diesen letzten Brief schreiben soll: Erna, ihrer Schwester in Osnabrück – auch ihrem Schwager Ludwig, der Höflichkeit halber. Heinz, ihr Mann, ist ja Soldat, irgendwo an der Westfront. Außerdem will der sowieso nichts mehr von ihr wissen.

Sie atmet tief durch und müht sich, alles Lähmende abzuschütteln, ihre letzte Kraft zu bündeln, sich auf diese Zeilen zu konzentrieren. Es gelingt. Wie durch ein Wunder wird es wieder klarer in ihrem Kopf. Nur weiß sie beim besten Willen nicht mehr, welcher Tag gerade angebrochen ist. Jedes Gefühl für die Zeit ist ihr in der Haft verloren gegangen, ein Tag ist in den nächsten zerflossen. Sie entscheidet sich für den 23. November, obwohl es bereits der 25. ist. Egal. Das ist doch unwichtig, ganz unwichtig. Sie schreibt, schreibt mit gefesselten Händen und gekreuzten Handgelenken.

Donnerstag, den 23. Nov. 4 Uhr

Meine liebe Erna u. Ludwig!

In einer Stunde vielleicht auch früher ist meine Hinrichtung. Bitte grüße meinen Mann noch recht herzlich von mir. Er soll mir verzeihen, wenn ich je im Leben schlecht zu ihm war. Bitte teilt meine Lebensversicherung. Es ist mein letzter Wille, Alles andere ist für Euch. Mein Mann wird das auch gern so wollen. Ich bin ganz gefasst. Ein Priester wird bei mir sein. Grüße die Gräfin v. Finckenstein u. Fr. Wilke u. Istwan. Den Schmuck und die anderen Sachen soll Erna haben, fordert sie vom Gefängnis an. Noch einmal danke ich Euch für alles Liebe u. Güte. Grüßt bitte auch Vater und seine Frau recht herzlich.

Eure Elfriede

Sie legt Stift und Papier zur Seite und wartet. Erneut hört sie, wie Schritte durch den Korridor hallen. Doch die Schritte entfernen sich. Trotzdem kriecht die Angst wieder in ihr hoch, lässt sie beben und in kalten Schweiß ausbrechen. Sie faltet die Hände, betet zu Gott und horcht in die Nacht. Irgendwann hört sie weit entfernt das auf- und abschwellende Heulen einer Sirene, dann ist es wieder still. Die Minuten dehnen sich zu Ewigkeiten. Warum lässt man sie so lange warten? Warum quält man sie so?

Wieder Schritte, jetzt steckt erneut jemand einen Schlüssel ins Türschloss. Sie erschaudert, ist aber gleichzeitig auch etwas erleichtert, dass es mit dem schrecklichen Warten endlich vorbei sein wird.

Doch es ist wieder nur der Gefängnisbeamte. »Ich soll Ihnen sagen, dass die Herren vom Gericht nicht gekommen sind. Der Termin muss also verschoben werden.«

»Wie? Welche Herren vom Gericht?«

»Na, die zuständigen Vollstreckungsbeamten. Oder denken Sie, hier geht es zu wie bei den Hottentotten. Hier wird streng nach Recht und Gesetz verfahren, das können Sie mir glauben.«

»Aber warum …«

»Ja, warum wohl. Warum?! Bei diesen ständigen Bombardierungen wagt sich natürlich keiner raus – vielleicht ist die Straße auch schon gar nicht mehr passierbar.«

»Natürlich. Aber – wann?«

»Woher soll ich das wissen? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht erst morgen. Ich weiß es nicht.«

So geht für Elfriede Scholz das Warten weiter. Es wird allmählich hell, sie bekommt eine Scheibe Brot und dünnen Kaffee zum Frühstück und eine Wassersuppe zu Mittag. Sie beobachtet, wie eine Spinne in einer Mauerritze ihr Netz aufzieht, hört, wie schwere Türen ins Schloss fallen, ein Auto angelassen wird und wegfährt. Sie fröstelt und ist jedes Mal wie elektrisiert, wenn sich ihrer Zelle Schritte nähern. Aber die Schritte ihrer Henker sind es nicht. Geschieht vielleicht noch ein Wunder? Lässt man sie vielleicht doch am Leben? Eine schwache verzweifelte Hoffnung keimt in ihr auf, lässt sie flüsternd beten, aber auch die Angst vor dem Sterben wieder mächtiger werden.

Bald schon ist es erneut dunkel, eine weitere Nacht bricht herein. Niemand sagt ihr, dass bei einem Bombenangriff am Vortag große Aktenbestände des Volksgerichtshofs verbrannt sind– darunter auch Teile der Akte Elfriede Scholz mit dem Vollstreckungsbefehl.

Wehrkraftzersetzung. Immer wieder geht ihr dieses Wort durch den Kopf, das ihr zum Verhängnis geworden ist: Wehrkraftzersetzung. Dabei muss sie auch an ihren Bruder denken, dessen Name bei den Verhören und später im Volksgerichtshof so oft gefallen ist. Ja, der hat das, was sie Wehrkraftzersetzung nennen, mit seinem Buch im großen Stil betrieben, ist dafür beschimpft, geschmäht und bedroht worden. Aber der hat sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht und nichts auszustehen. Der schwimmt geradezu im Geld nach seinem Welterfolg. Wo der wohl gerade sein mag?

Ja, Erich! Der hat immer schon hoch hinaus gewollt, immer schon gern geschrieben. Aber leicht hat er es nicht gehabt. Was hat er nicht alles versucht, bevor er durch sein Buch berühmt geworden ist: Lehrer, Grabsteinverkäufer, Sportjournalist, Werbetexter … Unwillkürlich kommt ihr einer seiner Reklamesprüche in den Sinn, über den sie immer gelacht hat: Warum in die Ferne schweifen, fahre lieber Conti-Reifen.

2. Die gemeinsamen Wurzeln

Es war lange her, dass sie im selben Haus gelebt und den gleichen Namen getragen hatten: Remark. Ihr Bruder Erich hatte sich später an die französischen Vorfahren der Familie erinnert und sich Remarque geschrieben. Klang doch gleich viel eleganter. Auch seinen Vornamen hatte er geändert: aus Erich Paul hatte er Erich Maria gemacht – eine Verbeugung vor Rainer Maria Rilke, vielleicht auch der Versuch, selbst so zu werden wie dieser großartige Dichter.

Bei ihr war es umgekehrt: Sie war auf den Namen Elfriede Maria getauft worden, hatte sich später aber nur Elfriede nennen lassen. Eine Maria in der Familie reichte schließlich.

Ihr Name sollte ja auch nicht zu einem Markenzeichen werden, sich der Gegenwart und Nachwelt einprägen wie Johann Wolfgang von Goethe. Was hatte sie denn auch schon zu bieten? Damenkleider und Röcke. Nein, damit waren keine Lorbeeren zu ernten. Sie war keine Schriftstellerin, sondern Schneiderin und musste damit rechnen, dass die Erinnerungen an sie verblassten und sie mit der Zeit in Vergessenheit geriet.

So ist es nicht leicht, das Leben der Elfriede Scholz nachzuzeichnen. Während die Jahre ihres Bruders in Briefen, Tagebuchaufzeichnungen, Berichten, Interviews und Tausenden von Fotografien mit allen Eskapaden, Erfolgen und Niederlagen detailliert dokumentiert sind, liegen weite Teile ihrer Geschichte im Dunkeln. Doch halten wir uns erst einmal an das Bekannte.

Geboren wird Elfriede Maria Remark am 25. März 1903 in der Herrenteichstraße 16 in Osnabrück als viertes und jüngstes Kind des Buchbinders Peter Franz Remark und seiner Ehefrau Anna Maria, geborene Stallknecht. Erich ist zu diesem Zeitpunkt schon fünf Jahre alt, ihr ältester Bruder Theodor Arthur, 1896 geboren, bereits drei Jahre tot. Näher als Erich steht ihr Erna, ihre drei Jahre ältere Schwester.

Die Geschwister Remark im Fotoatelier (1905): Erna links, Erich rechts und in der Mitte Elfriede.

Das Geld im Elternhaus ist knapp. Die Remarks können es sich daher nicht leisten, ihre Kinder auf eine weiterführende Schule zu schicken. Auch Erich muss sich mit der Volksschule begnügen, wo seine Begabung kaum gewürdigt wird. Sein Klassenkamerad Heinrich Unland wird noch Jahrzehnte später diese Anekdote aus dem Deutschunterricht erzählen: »Der Lehrer liest der Klasse aus einem Aufsatz vor, den die Schüler über die kurz zuvor verlebten Sommerferien schreiben mussten: Stolz und erhaben durchschneidet der weiße Segler Albatros die stahlblauen Fluten des weißen Meeres.« Daraufhin lässt der Lehrer, das Heft in der zitternden Hand, seinen strengen Blick über die Klasse schweifen und nähert sich der Bank der Besten. Schließlich bleibt er vor Erich stehen, fordert den Zwölfjährigen auf, nach vorn zu kommen und schlägt dem Jungen sein Heft vor den Augen der Mitschüler, hochrot im Gesicht, mehrere Male um die Ohren. »Wo hast du das abgeschrieben?«, brüllt er seinen Schüler wutentbrannt an. Doch Erich gibt sich gelassen, wie sich sein früherer Mitschüler Heinrich erinnert: »Erich antwortet nicht sogleich, er ist verstockt, versteht nicht. Der Lehrer wütet, Erich lässt alles über sich ergehen, bleibt aber dabei, nichts abgeschrieben zu haben; so sei es an der See gewesen, so habe er seine Ferien verbracht, vier Wochen lang, und so müsse man zwölf Seiten damit füllen.«

An einem Gymnasium wäre Erichs Schreibtalent vermutlich früher erkannt worden. Doch der Besuch des Gymnasiums kommt für einen Spross der Familie des Buchbinders Remark schon wegen des Schulgelds nicht in Frage – nicht für den Sohn und erst recht nicht für die Töchter. An allem muss gespart werden, vor allem an der Wohnung. Die Familie zieht immer wieder um: Möserstraße, Lindenstraße, Schinkelstraße, Klosterstraße, Herrenteich-, Gertruden- und Luisenstraße, Jahnstraße, Hakenstraße 3. Insgesamt zwölf Umzüge zwischen 1896 und 1917. Kaum haben sie sich eingelebt, müssen wieder die Koffer gepackt werden. Es sind immer nur Neubauten, in die Elfriede mit ihrer Familie einzieht – Wohnungen mit noch feuchten Wänden, die die Remarks zu einem günstigen Preis mieten, um sie »trocken« zu wohnen. Droht nach ein, zwei Jahren eine Mieterhöhung, ziehen sie weiter. Das ist auch für arme Leute wie die Remarks erschwinglich, aber nicht sehr gesund.

Da Elfriede schon als Kleinkind kränkelt, machen ihr die feuchten Wohnungen besonders zu schaffen. Sie lernt spät laufen, ist nach jeder Anstrengung schnell erschöpft. Die Ärzte sind ratlos, tippen auf eine schwere Rachitis. Erst später wird eine Knochenerweichung diagnostiziert, die auf perniziöse Anämie zurückgeht – einen Mangel an roten Blutkörperchen, verbunden mit einem Mangel an Vitamin B12 und Vitamin D. Diese chronische Krankheit führt dazu, dass sie zwei Jahre unter extremen Taubheitsgefühlen leidet und zeitweise gelähmt ist. Während andere Kinder ihres Alters auf der Straße herumtollen, muss sie im Bett liegen oder im Rollstuhl sitzen. Jede Bewegung wird für sie zur Qual. Die Rückenschmerzen sind oft unerträglich. Glücklicherweise verordnet ihr ein Arzt schließlich die richtigen Medikamente, sodass die Knochen irgendwann erstarken und ihr das Laufen ermöglichen.

Vater und Sohn: Erich Paul Remark, geboren am 22. Juni 1898 in Osnabrück, auf dem Schoß seines Vaters, des Buchbinders Peter Franz Remark, um 1900.

Elfriede mit ihrer Mutter und Schwester Erna (links) im Jahr 1912.

Ein Jahr später als üblich wird sie eingeschult. Wie ihr Bruder und ihre Schwester besucht sie die Domschule. Sie ist eine mustergültige Schülerin, verschlingt jedes Buch, das ihr Vater aus der Druckerei mit zum Binden nach Hause bringt.

Wie ein braves Mädchen verhält sie sich aber nicht immer. Ihre ältere Schwester Erna wird sie noch Jahrzehnte später als burschikos und ziemlich eigenwillig beschreiben. Wie um allen zu beweisen, dass sie ihre Krankheit überwunden, ihre Schwäche in Stärke verwandelt hat, setzt sie sich keck über häusliche Verbote hinweg und nimmt für ihre Streiche auch Schimpfe und Schläge in Kauf. Sie genießt es, wenn die Erwachsenen den Kopf über ihre ausgefallenen Ideen und Marotten schütteln. Zeitweise wählt sie sich zum Beispiel den Haushahn zum Kumpel. Sie führt den Gockel wie einen Hund auf der Straße spazieren, ruft ihn »Putt« und stellt ihn – zum Entsetzen ihrer Mutter – in die Kloschüssel, um ihm die dreckigen Füße zu waschen. Und wenn sie auch nicht verhindern kann, dass ihr gefiederter Freund irgendwann im Kochtopf endet, so bewahrt sie sich doch ihr Selbstbewusstsein.

Ein Foto zeigt sie im Alter von etwa zwölf Jahren als kleine Dame auf dem großen Stuhl eines Fotografen – die Hände in einem Muff aus weißem Hermelinfell vergraben, die Schultern mit dem gleichen weißen Fell eingehüllt, das Haupt von einem schwarzen Hut bedeckt, den Mantel akkurat bis obenhin geschlossen, die Beine übereinander geschlagen, blickt die kleine Elfriede stolz und stilsicher in die Kamera. Ein Mädchen aus gutem Hause, so scheint es, dem Eleganz zur zweiten Natur geworden ist.

Wie ihr Bruder schließt sie ihre Schulzeit mit dem Abschlusszeugnis der Volksschule ab – immerhin als Beste ihres Jahrgangs. Das Ende der Schulzeit wird aber von einem traurigen Ereignis überschattet: Ihre Mutter erkrankt an Darmkrebs, wird immer schwächer und stirbt am 9. September 1917 im Marienhospital. Elfriede, sie ist vierzehn, hat sehr an ihrer Mutter gehangen; anders als ihr schroffer, kauziger und oft aufbrausender Vater ist die Mutter eine warmherzige Frau gewesen. Sie hat ihr Märchen vorgelesen, ihr Stricken, Sticken und Nähen beigebracht.

Anna Maria Remark wird auf dem Hasefriedhof in Osnabrück im Arme-Leute-Sektor beigesetzt. Nur ein kleiner Grabstein erinnert an sie.

Schon wenige Wochen nach dem Tod der Mutter verlässt Elfriede ihr Elternhaus in Osnabrück und geht im November 1917 in Duisburg als Dienstmädchen in Stellung. Dort lebende Verwandte haben ihr zu der Beschäftigung verholfen. Dass ihre Wahl auf das Ruhrgebiet fällt, hat aber auch damit zu tun, dass ihr Bruder Erich in Duisburg im Lazarett ist – bereits seit gut drei Monaten. Wegen des Todes der Mutter hatte man ihm Sonderurlaub zugestanden, so dass sich beide bei der Beerdigung in Osnabrück trafen. Besonders schwer schienen seine Verletzungen also nicht gewesen zu sein. »In Duisburg geht es mir gut«, vertraut er ihr gleich bei ihrem ersten Besuch in der Klinik an.

Elfriede als kleine Dame mit Pelzstola und Pelzmuff, 1915.

Am 21. November 1916, der Krieg war zu diesem Zeitpunkt längst verloren, wurde Erich eingezogen. Obwohl er nicht mal zwanzig war, hatte er zuvor bereits am Königlich-Katholischen Schullehrer-Seminar in Osnabrück studiert und probeweise Kinder unterrichtet. Doch der Schule trauerte er nicht nach. Mehr schon fehlte ihm die Osnabrücker Künstlerszene, die sich in jener Zeit um den Maler Fritz Hörstemeier scharte. In einer Dachstube in der Liebigstraße 3, die mit Blumen, Büsten und Gemälden dekoriert war, traf sich der Kreis, um zu singen, Verse zu lesen und über das Leben und die Kunst zu philosophieren. Zu den Attraktionen der Künstlerwohnung zählte ein Totenschädel, der die Versammelten stets an die Endlichkeit erinnerte, jedoch nicht in Trübsal stürzte. Im Gegenteil: Man lachte dem Tod ins beinerne Gesicht, wie Fotos zeigen. Erich griff in der Traumbudebisweilen auch in die Tasten eines Klaviers – was er schon als Schüler so gut beherrschte, dass er Kindern Unterricht geben konnte. In der Traumbude spielte er nicht etwa Mozart, sondern Ragtime. Die Traumbude probte den Aufstand gegen die Welt der Spießer. Mit Nacktkultur und freier Liebe. Natürlich wurde auch über den Krieg gesprochen, bei weitem nicht alle waren dagegen, manche sahen darin vor allem ein großes Abenteuer, einen Aufbruch aus dem Einerlei des Immergleichen. Aber der Hurra-Patriotismus, der anfangs noch das ganze Deutsche Reich entflammt hatte, wurde in der Traumbude schon bespöttelt. Anders als einige seiner Mitschüler hatte sich Erich ja auch nicht bereits mit sechzehn als Freiwilliger gemeldet. Zum Ausgleich musste er an Wehrübungen der Jugendwehr teilnehmen. Über seine Erlebnisse dort schrieb er seinen ersten veröffentlichten Artikel: »Von den Freuden und Mühen der Jugendwehr«. Da er damit an einem Wettbewerb zur Stärkung der schon allmählich erlahmenden Kriegsbegeisterung teilnahm, schilderte er seine Erfahrungen im Stil eines spannenden Abenteuerromans:

Erich Remark (rechts) in der »Traumbude« (um 1916) mit Fritz Hörstemeier (links) und Friedel Vordemberge.

Atemlos lauschend, mit geöffnetem Mund, stehen wir da und suchen mit stieren Augen das Dunkel zu durchdringen. Schatten, lang und gespenstisch, huschen unheimlich dahin. Am Himmel ziehen Wolken auf. Da! – Krach! Krach! Sst! »Ruhig! Melancholisch pfeift der Wind und küsst die Blätter einer einsamen Weide an einem einsamen Teiche. Da! Wieder. Sst. Ich stehe in fiebernder Erregung an einem Eichenstamm, ich sauge mich im Dunkel fest. Da wieder. Krach! Krach …

Dann beginnt es ernst zu werden. Nach einer militärischen Ausbildung beim Infanterie-Regiment 78 in Osnabrück und Celle wird er am 12. Juni 1917 zur zweiten Kompanie der Feld-Rekruten an die Westfront im flandrischen Hem-Lenglet verlegt. Dort erlebt er mit, wie Bomben seine Einheit treffen und Kameraden, darunter Schulfreunde, sterben oder verwundet werden. Einen tödlich verletzten Schulfreund soll er sogar vom Schlachtfeld getragen haben. Bereits am 31. Juli 1917 trifft es ihn selbst. Granatsplitter durchbohren sein linkes Bein, den rechten Arm und den Hals. Damit ist sein Kriegseinsatz vorerst beendet. Am 25. August 1917 wird er vom Feldlazarett ins St.-Vinzenz-Hospital in Duisburg verlegt.

Erich Remark 1917 als Soldat beim Brotschneiden. Sein eigener Kommentar: »Neueste Brotschneidemaschine mit Kohldampfbetrieb (unverwüstlich)«.

Den Klinikaufenthalt nutzt er, um seine Kriegserlebnisse aufzuzeichnen – Skizzen, die er gut zehn Jahre später in einem Roman verarbeitet, der ihn reich und berühmt machen wird.

Auch Elfriede erzählt er von seinen Erlebnissen, als sie ihn in der Klinik besucht. Und die gerade erst Vierzehnjährige kann jetzt mit eigenen Augen sehen, was der Krieg aus Menschen macht – Verwundete mit Kopfverbänden, die unter Schmerzen wimmern, junge Männer, denen Arme oder Beine amputiert worden sind.

Später würde ihr Bruder schreiben:

Im Stockwerk tiefer liegen Bauch- und Rückenmarkschüsse, Kopfschüsse und beiderseitig Amputierte. Rechts im Flügel Kieferschüsse, Gaskranke, Nasen-, Ohren- und Halsschüsse. Links im Flügel Blinde und Lungenschüsse, Beckenschüsse, Gelenkschüsse, Nierenschüsse, Hodenschüsse, Magenschüsse. Man sieht hier erst, wo ein Mensch übel getroffen werden kann. Zwei Leute sterben an Wundstarrkrampf. Die Haut wird fahl, die Glieder erstarren, zuletzt leben – lange – nur noch die Augen. (…) Erst das Lazarett zeigt, was Krieg ist.

Erich hat das Bett immerhin wieder verlassen. Um ihn vor einem neuen Kriegseinsatz zu schonen, hat man ihm eine leichte Arbeit in der Schreibstube gegeben. Elfriede wundert sich, dass er bereits wieder zu Scherzen aufgelegt ist. In dieser Umgebung. Als eine hübsche Krankenschwester vorbeigeht, ruft er ihr nach: »Schon wieder unterwegs zu den jungen Helden von der Front, Helga? Da kann man ja neidisch werden. Wann massierst du mir mal wieder die Schulter? Bin schon ganz verspannt.«

Die Schwester dreht sich lachend um und ruft: »Simulant! Spiel lieber mal wieder was Hübsches auf dem Klavier für uns.«

Elfriede staunt. »Du spielst in diesem Elend Klavier? Auch vor den Kranken?«

»Warum nicht? Wenn sie das Bett verlassen können. Die sind ganz selig, wenn sie mal ein bisschen Musik hören dürfen in diesem sterilen, langweiligen Haus. Manchmal lese ich ihnen auch was vor.«

»Wie schön!«

Elfriede bewundert ihren großen Bruder. Schon zu Hause in Osnabrück hat sie zu ihm aufgeschaut. Der versteht es, aus jeder Situation das Beste zu machen, ist klug und hat immer einen Spruch auf den Lippen. Außerdem sieht er auch noch gut aus.

Sie dagegen. Derzeit arbeitet sie bei der Familie eines höheren Bahnbeamten als Mädchen für alles. Putzen, Kartoffeln schälen, Spülen, Waschen, Bügeln, Servieren. Was eben so anfällt. Ihre Aufgabe ist es, der Dame des Hauses zur Seite zu stehen. Aber oft hat sie das Gefühl, alles falsch zu machen und sehnt sich nach ihrer Mutter, die sie auch mal in den Arm genommen hat. Hier muss sie sich schon von den Kindern Anweisungen erteilen lassen, und nur selten bedankt sich jemand bei ihr. Wenn sie dann nachts in ihrem winzigen Zimmer auf dem Dachboden im Bett liegt, kommt sie sich vor wie eine Verstoßene.

»Lass dir da mal nicht alles gefallen«, gibt Erich ihr nach dem kurzen Besuch mit auf den Weg. Aber das ist leicht gesagt.

Der Krieg geht in die letzte verheerende Phase. Die Hurrarufe sind verstummt, die Klagen der Witwen, Waisen und Invaliden übertönen die patriotischen Gesänge für Kaiser und Vaterland. Spätestens mit dem Eintritt der US-Armee ist der Krieg für Deutschland verloren, und der monatelange Stellungskrieg wird zu einer aussichtslosen Schlammschlacht, die Tag für Tag Tausende das Leben kostet.

Erich Remark beginnt im Herbst 1918 Tagebuch zu schreiben. Dabei steigert er sich immer mehr in seinen Ärger über die »verrottete Gesellschaft« und plädiert für einen Aufstand der Jugend. Seine Eintragung vom 24. August 1918 hat etwas von einem Manifest mit revolutionär anmutenden Forderungen:

Sturm gegen die veralteten Erziehungsmethoden, evt. Boykottierung der Schulen, Kampf für bessere Lebensbedingunen des Volkes, Bodenreform, vor allem Kampf gegen die drohende Militarisierung der Jugend, gegen den Militarismus in jeder Form seiner Auswüchse. Geschlossene Auflehnung gegen das Gesetz, wenn es Auswüchse und Bedrückungen begünstigt. (…)

Wir, die Jugend, die sich durch harte Lehrzeit die Mannesreife erworben hat (…), lehnen uns auf gegen Gesetz und Kunst, die uns wieder mit Kinderplätzchen u. Zuckerbonbons oder mit Zwangsjacken oder Stöcken kommen wollen. Wir verlangen Leben u. Kunst, die unserer würdig sind! Und erhalten wir sie nicht, so zerbrechen wir das Alte, und schaffen uns selber eine Form, in die wir hineinpassen! Auf, es gilt!

In seinem flammenden Aufruf lässt er seiner Empörung gegen die Verantwortlichen des Krieges freien Lauf:

Bildet Euch nicht ein, dass Deutschlands Jugend aus Patriotismus für Kaiser und Reich stirbt. Das fegt nur aus euern Gehirnen heraus! Patriotismus haben nur Kriegsgewinnler und Reklamierte.

Aber noch gehört er offiziell selbst der deutschen Reichswehr an. Er muss jeden Tag damit rechnen, an die Front zurückbeordert zu werden. Am 4. Oktober notiert er:

Ich werde bald aus dem Lazarett entlassen, wieder ins Feld. Ich hatte mich schon sehr auf das Theater, die Konzerte und die schöne Arbeit an den lampenhellen Winterabenden gefreut. Nun werde ich dafür im Schützengraben auf eisigem Posten stehen müssen.

Dazu aber kommt es nicht mehr. Er hat schließlich vorgesorgt und mit Martha angebändelt, der Tochter des Lazarettinspektors, die für ihn immer wieder ein gutes Wort bei ihrem Vater einlegt, um ihn vor dem Krieg zu bewahren. Er wird zwar am 31. Oktober aus dem Lazarett entlassen, aber zum ersten Ersatz-Bataillon im Infanterie-Regiment 78 nach Osnabrück überstellt. Gut eine Woche später ist der Krieg vorbei. Erich Remark setzt sein Lehrerstudium fort und zieht wieder in der Hakenstraße Nr. 3 ein. Dort führt jetzt eine andere Frau den Haushalt. Sein Vater hat im Februar Maria Henrika Ballmann geheiratet. Den Kindern ist das zu schnell gegangen. Sie halten Distanz zu ihrer Stiefmutter, Erich ebenso wie Erna und Elfriede.

Der Kriegsheimkehrer vermisst in seiner Heimatstadt nicht nur seine Mutter, sondern vor allem seinen Freund und künstlerischen Mentor: Am 6. März 1918 ist der Maler Fritz Hörstemeier gestorben, der Vater der Traumbude. Bei der Trauerfeier spielt Erich Remark Orgel. »Alles so anders, Fritz tot«, schreibt er in sein Tagebuch. In seiner Trauer um den Freund steigert sich der zwanzigjährige Remark in seinen Tagebucheintragungen zu Elogen glühender Verehrung, die oft wie eine Zwiesprache mit dem Toten abgefasst sind. Zum Beispiel am 20. August 1918:

Ja, Fritz, du wahrhaft bescheidener Mensch, du warst einer der heimlichen Könige, die in Bettlerkleidern scheinbar durch die Welt gehen – nur wenige sehen die unsichtbare Krone bei Lebzeiten, erst wenn sie gestorben sind, die heimlichen Könige, und Himmel und Erde um sie weinen und klagen. (…) Das unendliche Heimweh nach dir quillt wieder auf, Fritz.

Sicher spiegelt sich in diesen Erinnerungen auch die Sehnsucht nach dem künstlerisch so befruchtenden Austausch in der Traumbude, die unwiderruflich der Vergangenheit angehört. Bisweilen haben die Erinnerungen an das verstorbene Idol fast homoerotische Züge. So schreibt Remark am 10. September im Duisburger Lazarett:

Herrgott, wenn ich an unsere wunderbaren Abende in Fritzens Dämmerklause denke – Da waren Jugend und Schönheit und Reife und Sehnsucht und Tiefe! Edelste!

Im Rückblick erscheint ihm der Verlust so groß, dass Gegenwart und Zukunft in seinen Fantasien zu einer trostlosen Mondlandschaft verkümmern.

Zu keinem Menschen ein rechtes Verhältnis – alles schief, verschoben, zerbrochen – so fängt man jetzt ein Leben wieder an, das man einst so heiter und glückvoll verlassen hat. Einsam und zerrissen.

Die Welt ist buchstäblich aus den Fugen. Alles, was dem Leben wenige Jahre zuvor Halt und Orientierung gegeben hat, zerfällt zu Staub. Am 21. Oktober 1918 lastet die Schwermut so drückend auf ihm, dass er am liebsten sterben möchte:

Dann aber ist alles wieder totenstill und man wartet nur noch auf das Ende. (…) Bald, früher oder später, kommt ja doch die Kugel geflogen, auf die man manchmal wie einen Erlöser hofft.

Erich Remark schließt zwar sein Lehrerstudium erfolgreich ab, stürzt sich aber in den Strudel der fröhlich-verzweifelten Anarchie. Dabei sorgt er für manchen Überraschungscoup. Obwohl er mit dem Militarismus hart ins Gericht geht und bei seiner Entlassung auf Orden verzichtet, heftet er sich zum Beispiel selbst das Eiserne Kreuz, EK 1, an die Brust, und wie um die Sache auf die Spitze zu treiben, spaziert er in Leutnantsuniform mit noch weiteren (unverliehenen) Orden dekoriert, die Reitpeitsche schwingend, gemeinsam mit seinem Schäferhund namens Wolf durch die Straßen Osnabrücks und grüßt lachend alle, die sich über seinen Aufzug wundern. Bei einem Bier oder Wein erzählt er dann bereitwillig in der nächsten Kneipe, was er im Krieg angeblich alles an schrecklichen und verrückten Dingen erlebt hat. Dazu gehört auch die – nicht besonders glaubwürdige – Geschichte, dass er seinem »Wolf« an der Front das Leben gerettet hat. Bei aller Ernsthaftigkeit hat das äußere Erscheinungsbild für ihn einen hohen Stellenwert. »Wenn Du im Leben weiterkommen willst, musst du größten Wert auf die Kleidung legen«, gibt er zum Beispiel seinem Osnabrücker Freund Hanns-Gerd Rabe mit auf den Weg, der sich noch viele Jahre später daran erinnert, dass Remark beim Spazierengehen oft einen echten Panamahut und große flatternde Künstlerschlipse trug. Manchmal macht es ihm aber auch einfach nur einen Heidenspaß, mit ausgefallenem Outfit die Blicke auf sich zu lenken – aufzufallen, sich abzuheben vom grauen Heer der Normalbürger.

Remark in Uniform mit seinem Hund Wolf im Fotoatelier (1920).

Weniger lustig ist es für ihn, als er im August 1919 nach dem Examen als Aushilfslehrer aufs Land geschickt wird – zuerst acht Monate nach Lohne bei Lingen, dann vier Monate verbannt nach Klein Berßen in der Nähe von Emden und schließlich von August bis November 1920 abgeordnet in ein Dorf namens Nahne, das immerhin vor den Toren Osnabrücks liegt. Er hat keine feste Anstellung, sondern nur kranke oder in Kriegsgefangenschaft geratene Kollegen zu vertreten, er lebt in muffigen Räumen zur Untermiete und muss sich nicht nur mit übergroßen Schulklassen plagen, sondern auch mit den Sittenwächtern der katholischen Kirche und der Schulbehörde. Sogar eine Anzeige wegen »spartakistischer Umtriebe« macht ihm während seines Vorbereitungsdienstes zu schaffen. Die Schulbehörde hält ihm zudem vor, dass er unberechtigt eine Offiziersuniform getragen und sich mit nicht verliehenen Orden geschmückt hat. Er erhält einen Rüffel und wird ins hinterste Emsland strafversetzt, wo er sich fühlt wie am Ende der Welt. Der Bürgermeister des verarmten Dorfes Klein Berßen schreibt denn auch später: »Zu bemerken wäre noch, dass Lehrer Remark sich schwer in die ländlichen Verhältnisse einfügen konnte.« Trotzdem erinnert heute mitten im Ort eine Straße an den einstigen Dorfschulmeister.

Von solcher Wertschätzung ist Erich Remark damals noch weit entfernt. Er haust in einem winzigen Zimmer und muss sich die Anfeindungen eines katholischen Würdenträgers gefallen lassen, der freigeistige Pädagogik in seinem Amtsbezirk als Sünde brandmarkt. Hinzu kommt, dass Remark vom kulturellen Leben Osnabrücks abgeschnitten ist und nicht einmal mehr Zeit hat, die Kontakte zu seinen Saufkumpanen und Freundinnen zu pflegen. So bittet er schließlich am 20. November 1920 entnervt die Schulbehörde, ihn vom Dienst freizustellen. Selbstverständlich wird ihm der Wunsch erfüllt.

Seine Schwester Elfriede zieht in dieser Zeit ebenfalls häufig um. Doch anders als bei ihrem berühmten Bruder sind Einzelheiten darüber nicht bekannt. Weder hinterlässt sie Tagebücher und Briefe, noch erinnern sich Weggefährten aus jener Zeit an sie. Sicher ist, dass sie von Duisburg zu einer Familie ins fünfzig Kilometer entfernte Rheydt bei Mönchengladbach wechselt. Schon wenige Monate später bewirbt sie sich auf eine Anzeige aus Den Haag. Eine niederländische Kaufmannsfamilie sucht ein deutsches Dienstmädchen, das sich auch um die Kinder kümmern soll, um ihnen nebenbei ein wenig Deutsch beizubringen. Sie erhält die Stelle und ist glücklich, vom Ruhrgebiet an die Nordsee zu ziehen. Schon der besseren Luft wegen, denn sie ist wie schon als Kind schnell erschöpft und leidet unter Gliederschmerzen. Doch auch Sonntagsausflüge ins Seebad Scheveningen und die salzige Nordseeluft können ihr nicht helfen. Ihr Gesundheitszustand verschlimmert sich noch. Am Ende kommt sie kaum mehr aus dem Bett und muss ihre Stelle aufgeben. Sie packt, schleppt sich zum Bahnhof und fährt zurück nach Osnabrück.

Dort zieht sie notgedrungen wieder in ihr Elternhaus ein, wo nach wie vor die Stiefmutter das Regiment führt. Immerhin kommt sie in Osnabrück in ärztliche Behandlung – und so zu Kräften, dass sie am 1. Oktober 1919 bei der Osnabrücker Schneidermeisterin Stappenbeck eine Lehre als Schneiderin beginnen kann. Während der Lehre trifft sie auch wieder mit Erich zusammen, der sich nun in Osnabrück als Schriftsteller versucht und wie sie im Elternhaus wohnt. Neben mehreren Gedichten veröffentlicht ihr Bruder im Verlag der Schönheit in Dresden sogar einen ersten Roman: Die Traumbude – die Liebesgeschichte des dichtenden Malers Fritz Schramm. Der Erfolg hält sich in Grenzen. Wesentlich mehr Leser findet Erich Remark mit seinen Theater- und Opernkritiken für die Osnabrücker Tages-Zeitung. Elfriede bewundert ihren Bruder noch mehr und sieht in ihm schon den gefeierten Schriftsteller.

Erich hingegen ist an der Berufsausbildung seiner Schwester nicht sonderlich interessiert. Dabei beweist Elfriede großes Geschick als angehende Schneiderin. Sie sieht in ihrer Arbeit nicht nur ein profanes Handwerk, sondern auch so etwas wie Kunst. Wie ein Maler mit seinen Farben ein Bild gestaltet, so schneidert sie aus Stoffresten verblüffend schöne Kleider. Darauf ist sie stolz. Mit gutem Grund, die Kunden und ihre Meisterin loben sie in den höchsten Tönen, und am 8. November 1922 besteht sie die Gesellenprüfung mit der Gesamtnote sehr gut.

Danach beginnt für sie eine gute Zeit. Der Lohn, den sie jetzt als Schneiderin erhält, ist zwar nicht üppig, gibt ihr aber die Möglichkeit, sich auch mal Kekse oder ein Stück Kuchen zu kaufen. Natürlich liegt sie nun den Eltern nicht mehr auf der Tasche, sondern zahlt ihnen Kostgeld. Da das Geld täglich an Wert verliert, wird es sowieso immer wichtiger, sich mit Arbeit über Wasser zu halten. Sie schneidert auch nach Feierabend und erhält dafür Brot, Kohlen und Kartoffeln. Sogar zum Tanzen geht sie bisweilen, und ihr bleibt nicht verborgen, dass sich die jungen Männer nach ihr die Augen verdrehen. Denn sie ist hübsch und hat Witz.

Doch schon bald ist es vorbei mit der sorglosen Zeit: Elfriede wird schwanger. Wir wissen nicht, wie es dazu gekommen ist – ob Liebe im Spiel war oder einfach nur Unachtsamkeit. Sehr wahrscheinlich aber ist, dass ihre Eltern nicht eben erfreut waren, sondern die Schwangerschaft als Schande betrachteten – vor allem Elfriedes Stiefmutter: Einfach mit einem Mann ins Bett zu steigen und sich ein Kind machen zu lassen. Das ist ehrlos! Eine Schande für die Familie! Elfriede spürt, dass nun für sie im Elternhaus kein Platz mehr ist. Sie zieht in das Osnabrücker Fürsorgeheim in der Turnerstraße 10. Dort bringt sie am 14. August 1923 eine Tochter zur Welt, die auf den Namen Ingeborg getauft wird. Plötzlich ist da ein kleines Wesen, für das sie sich verantwortlich fühlt. Das ist nicht leicht, gar nicht leicht – sie muss ja schon bald nach der Entbindung wieder Geld verdienen, unter den neuen Umständen mit Heimarbeit. Das ist vor allem deshalb nervenaufreibend, weil das Geld in diesen Monaten der galoppierenden Inflation stündlich an Wert verliert. Für ein einziges Ei sind im Oktober 1923 schon 100 Millionen Reichsmark zu bezahlen. Da müssen die Wäschekörbe mit Geldscheinen gefüllt sein, wenn man überhaupt noch etwas kaufen will. Und Ingeborg ist kein einfaches Kind. Sie braucht viel Zuwendung. Immerhin gibt es im Fürsorgeheim Frauen, die sich um die Kleine kümmern. Aber es ist auch schön, wenn sich das Baby an sie schmiegt und an ihrer Brust saugt. Manchmal kommt ihre Schwester Erna vorbei, die selbst verheiratet ist, aber keine Kinder hat. Ihr Vater missbilligt es zwar, dass sie ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hat, schmilzt aber dahin, wenn die kleine Ingeborg an seinem Daumen lutscht.

Doch das Mutterglück währt nur kurz. Schon nach knapp vier Monaten stirbt das Kind. Die Todesurkunde ist auf den 4. Dezember 1923 ausgestellt und nennt als Todesursache Herzschwäche.

Das Mädchen wird in aller Stille zu Grabe getragen und neben seiner Großmutter beigesetzt.

Erich nimmt an der Trauerfeier nicht teil. Er hat zu diesem Zeitpunkt Osnabrück bereits wieder den Rücken gekehrt und arbeitet in Hannover für die Werbeabteilung der Reifenfirma Continental. Im Jahr zuvor hätte er zur Beisetzung noch einen Grabstein beisteuern können. Da war er als Handelsvertreter für den Osnabrücker Steinmetzbetrieb Gebrüder Vogt in der Süsterstraße 2 tätig und das durchaus erfolgreich, glaubt man seinen späteren Bekundungen. »Ich war mein Geld wert«, wird er drei Jahrzehnte später in einem Spiegel-Interview erzählen. »Mit der berühmten Kinderhand verkaufte ich die ältesten Ladenhüter. (…) Ich half mit, die Gegend durch Kriegerdenkmäler zu verschandeln.«

Nebenbei spielt er in diesen zwei Jahren auch noch jeden Sonntag in der Michaelis-Kapelle des Osnabrücker Landeskrankenhauses Orgel. Der Lohn besteht aus einem Mittagessen, was in den Zeiten der Inflation nicht zu verachten ist. Außerdem erhält der junge Organist Einblick in die Welt der Geisteskranken mit ihren Ängsten und Wahnvorstellungen – Eindrücke, die er später in seinem Roman Der schwarze Obelisk ebenso verarbeiten wird wie seine Erfahrungen als Handelsvertreter für Grabsteine. Schon jetzt nennt er sich Schriftsteller. Leben aber kann er vom Schreiben noch nicht. Hinzu kommen Zweifel, ob er überhaupt talentiert ist. Um ein bisschen mehr Klarheit zu gewinnen, schickt er am 22. Juni 1921 dem renommierten Autor Stefan Zweig einige Gedichte und einen langen, etwas schwülstigen Brief mit melodramatischer Selbstcharakterisierung:

Ich bin 23 Jahre, war Prügeljunge meiner Eltern, Wandervogel, Schafhirt, Arbeiter, Soldat, Autodidakt, Lehrer. Ich befinde mich augenblicklich an einer solchen Verknäulung des Schicksals (…), dass ich Menschen brauche, die mir helfen. Es ist mir schwer, in meinem maßlosen Stolz, das zu sagen; aber es gibt Stunden, wo man Menschen haben muss, und Wegstrecken, die man nicht allein gehen kann. (…) Sie sollen mir sagen, ob der Weg, den ich jetzt gehe, recht ist! Ich möchte Ihnen einige Bruchstücke schicken, die beim Ringen um das Werk absprangen, und möchte ihr Urteil.

Stefan Zweigs Antwort fällt durchaus ermutigend aus. Der Brief ist zwar nicht erhalten, überliefert ist aber, dass Remark sich darüber gefreut hat. Doch die Selbstzweifel bleiben.

Eine neue Perspektive zeichnet sich ab, als er kurze Zeit später Kontakt zu den Continental-Gummiwerken in Hannover aufnimmt und erste Artikel für die Betriebszeitung Echo Continental verfasst. Jetzt gibt er sich auch einen neuen, eleganter klingenden Namen: Briefe im Auftrag der Betriebszeitung unterzeichnet er neuerdings mit Erich-Maria Remarque.

Im April 1922 verlässt er Osnabrück ganz und zieht nach Hannover in die Nikolaistraße 11 – als Redakteur und Werbetexter bei Continental. Warum in die Ferne schweifen, fahre lieber Conti-Reifen, lautet jetzt sein Credo. Seine Artikel kennzeichnet er mit »Remarque«, »E.M.R.«, »…que« oder »Emerik«. In zwei Fällen signiert er mit einem fünfzackigen Stern. Schon nach einem Jahr steigt er auf zum Chefredakteur der Kunden- und Werkszeitung der Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha-Compagnie, die monatlich in einer Auflage von bis zu 100 000 Exemplaren erscheint und auch an zahlende Abonnenten vertrieben wird. Remarque avanciert zu einer »Autorität in Gummi«, wie er es später selbst ausdrückt, er schreibt und redigiert Texte rund um die Themen Auto, Reifen, Reisen, Sport und Freizeit, begeistert sich für Technik und Geschwindigkeit. Später wird er sagen: »Bei Conti lernte ich das Redaktionshandwerk. Außerdem brachte es Geld, nahm mir meinen Dichterfimmel und schadete niemandem.«

Da Autofahren damals noch das Privileg einer wohlhabenden Oberschicht ist, schwingt in vielen seiner Geschichten ein Hauch von Luxus und Snobismus mit, und der Conti-Redakteur feiert die neue automobile Bewegungsfreiheit bisweilen als Freiheit schlechthin. Auch persönlich bringt diese Redakteurstätigkeit für ihn manche Annehmlichkeiten mit sich. So kann er auf Kosten von Continental für seine Reportagen über Urlaub mit dem Auto auf Reisen gehen – nach England, Italien, Belgien, sogar auf den Balkan und in die Türkei. Remarque genießt seine Dienstreisen und kommt in den Ruf eines Lebemanns: Er lässt sich in fernen Bars volllaufen und amüsiert sich mit den Damen der Nacht.

Selbstverständlich wird er vor allem dafür bezahlt, die Produkte der Firma Continental zu preisen und bei der Kundschaft um Vertrauen für das Unternehmen zu werben. Doch gleichzeitig ist es eben wichtig, die Menschen überhaupt erst einmal zu erreichen, an das Blatt zu binden und auf amüsante Weise zu unterhalten.

Zum Beispiel mit humoristischen Bildergeschichten. Besonders beliebt sind die Streiche der Contibuben, die an Max und Moritz von Wilhelm Busch erinnern. Die Bilder stammen von dem in Stuttgart und Schwerin lebenden Zeichner Hermann Schütz, Remarque füllt die Sprechblasen mit seinen Vierzeilern, prägnanten, aber nicht immer begnadeten Reimen. Das liest sich dann so:

Komprimierte Atmosphären

Aus den großen Conti-Werken

Sollten kürzlich sich bewähren

Und zwei müde Reifen stärken.

Deshalb trabten flott die kecken

Contibuben Fritz und Franz

Durch die Stadt bis an der Ecken

Lockend winkt ein Hundeschwanz.

In einem anderen Comic mit Remarques Texten gibt Kapitän Priemke den Ton an. Der beleibte Seemann fährt über die Weltmeere und lernt in Melanesien Häuptling Okuhahayn kennen, der über einen Stamm von Menschenfressern herrscht. Später kommt der »Neger« auch zu Besuch nach Deutschland und lernt in jeder Episode durch Kapitän Priemke ein anderes Produkt aus dem Hause Continental kennen und lieben: Reifen, Schläuche, Faltboote und Badekappen. Um seinem Volk die Zivilisation nahe zu bringen, kauft Oku schließlich sogar tausend Gummiknüppel. Da gewinnt der gereimte Werbetext fast satirische Züge:

Gummiknüppel, tausend Stück

»Kaufen wir«, ruft er voll Glück.

»Ich führ’ ein in meinem Heer

Jetzt statt Schild und Pfeil und Speer

Nur der Gummiknüppel Kräfte –

Auf zum Kauf in die Geschäfte.«

Mit dem Fortsetzungscomic über die Streiche der Contibuben führte E. M. Remarque das »Echo Continental« Mitte der 1920er Jahre zum Erfolg.

Zum Abschluss lädt Käpt’n Priemke seinen Geschäftspartner ein, den Kauf mit Hochprozentigem zu begießen:

»Oku! Schwarzes Trinkgenie!

Trinke oft! Heirate nie!

Besser als der Liebe Leiden

Sind des Kognaks klare Freuden! –

Und noch eins: Schwör’ mir auf’s neue:

Halte stets der Conti Treue!«

Ob beim Saufen oder Geschäftemachen – immer drückt sich in solchen Bildergeschichten auch der herablassende Blick des weißen Mannes auf vermeintlich Unzivilisierte aus und spiegelt damit bei aller Absurdität den Rassismus des Kolonialzeitalters. In der siebzehnten und letzten Folge seiner Priemke-Comics macht Remarque die spöttische Unterwerfung seines »Negers« perfekt: Als Oku von seinem Stamm als Häuptling abgesetzt wird und zum Präsidenten gekürt werden soll, zieht er es vor, zusammen mit Priemke in seinem Inselreich eine Conti-Niederlassung zu gründen:

Priemke, guter, teurer Freund!

Komm, wir gründen jetzt vereint

Nach der jähen Staatsverwandlung

Schleunigst eine Reifenhandlung.

Deren erster Grundsatz sei:

»Immerfort der Conti treu.«