Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: zu Klampen Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

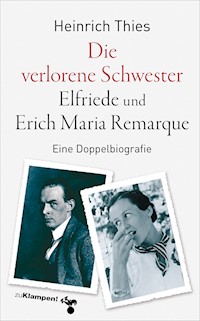

Hermann Löns: Verehrt als Naturpoet und Umweltschutzpionier, verschrien als Kitschautor und geistiger Wegbereiter der Nationalsozialisten. Mehr als 600 deutsche Straßen sind nach dem Heidedichter benannt, seine Werke erreichten Millionenauflagen. Wenig bekannt ist indessen die Frau, mit der Hermann Löns in zweiter Ehe verheiratet war: Lisa Hausmann-Löns, eine selbstbewusste Frauenrechtlerin und Pazifistin, die nach dem Tod ihres Mannes auch den Nachlass verwaltete. Auf der Grundlage von bisher nicht beachteten Briefen, Dokumenten und literarischen Texten hat Heinrich Thies die ungleichen Ehepartner erstmals in einer Doppelbiografie vor dem Hintergrund geschichtlicher Beben und Umwälzungen einfühlsam porträtiert. Sie zeigt zum einen, wie Hermann Löns nach literarischen und journalistischen Erfolgen, psychischen Krisen und Alkoholexzessen die Balance verlor und in den Krieg zog. Und sie zeigt zum anderen, wie Lisa Löns sich gegenüber ihrem berühmten Mann behauptete – als Übersetzerin, als Autorin und als Mutter des geistig und körperlich behinderten gemeinsamen Sohnes. Im Anhang ist die vergessene Novelle »Largo« von Lisa Hausmann-Löns nachzulesen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Heinrich Thies

Mein Herz gib wieder her

Lisa und Hermann Löns

Romanbiografie

© 2016 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe

www.zuklampen.de

Satz: Melanie Beckmann · www.design-beckmann.de

Umschlaggestaltung: Hildendesign · München · www.hildendesign.de

Umschlagmotive: Foto Hermann Löns: Handschriftenarchiv der

Universitätsbibliothek Münster; Foto Lisa Hausmann: Stadtarchiv

Bad Oeynhausen

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2016

ISBN 978-3-86674-466-0

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Prolog

Grün ist die Heide

Teil eins

Abmarsch

Lisas frühe Jahre

Hermanns frühe Jahre

Das Lachen

Blattschuss

Hallodri

Kanonendonner

Teil zwei

Hochzeit

Jagdausflüge

Schulterklopfen

Hoch hinaus

Abstinenzversprechen

Zangengeburt

Feuertaufe

Vaterstolz

Fürstlich

Hansbur

Nachtarbeit

Hanna

Ehe zu dritt?

Im Banne des Wehrwolfs

Mondrappel

Ein ganzer Kerl

Unter Heidjern

Das Silvesterversprechen

Ein Schweineleben

Hilferuf

Im Sanatorium

Packen

Rosengarten

Familientrödel

Teil drei

Rosenkrieg

Vaterlos

Hermann Heimlos

Gerüchte

Heimkehr

Im Schützengraben

Hauskreis

Liederabend

Außerplanmäßiger Aufenthalt

Der letzte Bock

Abgewiesen

Krähen lustig

Teil vier

Zeitenwende

Swaantje

Nachruhm

Grab in der Heide

Karlutsch

Hausdurchsuchung

Aktion Gnadentod

Lawine des Ungeheuerlichen

Verblüht

Das Ende vom Lied

Spökenkieker

Rosenkavalier

Letzte Blumen

Epilog

Rot ist die Liebe

Nachwort

Anhang

Lisa Hausmann-Löns: Largo

Literaturverzeichnis

Abbildungsnachweise

Dank

Prolog

Grün ist die Heide

November 1951

Es war einer dieser Novembertage, die am besten mit dem Wort grau beschrieben sind. Von morgens bis abends fiel Sprühregen, bei leichtem Nordwestwind und Temperaturen um die sechs Grad. Aber es sollte kälter werden, vielleicht sogar schneien.

So grau wie dieser 15. November war auch die Stadt. Sicher, vieles war im Zentrum Hannovers sechs Jahre nach Ende des Krieges schon wieder aufgebaut oder notdürftig restauriert worden: die Hauptpost, das Bahnhofsgebäude, die Kaufhäuser von Karstadt, C & A und Wormland, die Marktkirche, aber manches wie das Café Kröpcke oder die Aegidienkirche war unrettbar verloren und anderes lag noch in Trümmern – das Leineschloss ebenso wie etliche Fabrik- und Wohngebäude.

Das Palast-Theater war renoviert, und die Filme, die in diesem großen Innenstadtkino in der Bahnhofstraße gezeigt wurden, behaupteten sich mit bunten, fröhlichen Bildern gegen die Novembertristesse, mochten sie in Schwarzweiß oder schon in Farbe gedreht sein. An diesem Tag sollte im Palast-Theater ein neuer Film die Stadt mit ganz besonderem Glanz erfüllen: »Grün ist die Heide« – ein Heimatfilm nach Hermann Löns mit Rudolf Prack und Sonja Ziemann, ein Farbfilm in Gevacolor. Schon seit Tagen warb das Palast-Theater für diese »Welturaufführung« als »das größte Filmereignis des Jahres«. Gleich fünf Vorstellungen täglich wurden angeboten – von elf Uhr morgens bis zehn Uhr abends. »Die Darsteller sind persönlich anwesend«, hieß es in den Anzeigen.

Tatsächlich waren sie auch gekommen. Die Kinobesucher bildeten, dirigiert von Kartenabreißern und Türstehern, eine Gasse, als Rudolf Prack und Sonja Ziemann in Begleitung ihres Regisseur Hans Deppe Einzug hielten; lächelnd, winkend, hier und da ein Autogramm auf einen hingestreckten Kinoprospekt kritzelnd. Sogar ein roter, wenn auch etwas abgewetzter Teppich war ihnen auf dem Weg zu ihren Plätzen im Parkett ausgelegt worden.

Den Stars und weniger bekannten Schauspielern folgte eine Frau im Rollstuhl, die den meisten Hannoveranern unbekannt war: eine alte Dame mit weißen aufgesteckten Haaren und dunkelblauem Kleid – gebrechlich, aber gleichzeitig stolz wie eine Gräfin; den wachen, forschenden Blick fast herausfordernd auf die Umstehenden gerichtet. Den Rollstuhl schob ein hoch aufgeschossener Mann im hellgrauen Anzug, der zwanzig, dreißig Jahre jünger aussah als die alte Dame und etwas von einem Generaldirektor hatte. Die Eingangshalle war mit Marmor ausgekleidet, der Zuschauerraum mit den tausend Sitzen präsentierte sich in warmem Rot. Produzent Kurt Ulrich ließ es sich nicht nehmen, die Frau im Rollstuhl persönlich zu ihrem Platz zu führen, einem Sitz im Mittelgang der zehnten Reihe, die sich durch eine Stufe deutlich über die unteren Reihen erhob und wegen ihrer hervorragenden Sicht auch den übrigen Ehrengästen zugewiesen wurde.

Als sich der Kinosaal gefüllt hatte und das bekannte Klingeln ertönte, ging der Produzent nach vorn, um kurz auf die bevorstehende »Welturaufführung« einzustimmen und vor allem die Ehrengäste zu begrüßen. Nach Sonja Ziemann, Rudolf Prack und dem Regisseur Hans Deppe zeigte er auch auf die Dame im Rollstuhl: »Ganz besonders freuen wir uns, dass heute Lisa Löns unser Gast ist, die Witwe unseres so beliebten und unvergessenen Heidedichters, der viele Jahre hier in Hannover gelebt und als Journalist und Schriftsteller gewirkt hat. Begrüßen Sie also mit mir: Lisa Löns.«

Der Applaus war stark und herzlich, ebenso anhaltend wie bei den Stars, und Lisa Löns schaffte es, sich mit Hilfe ihres Begleiters sogar ein wenig aus dem Rollstuhl zu schrauben, um die unerwartete Huldigung entgegenzunehmen. Zuvor hatten ihr Sonja Ziemann und Rudolf Prack die Hand gereicht, diese gut aussehenden Schauspieler, die sie nur aus den Illustrierten kannte.

Dann öffnete sich auch schon der Vorhang. Ausnahmsweise ohne Wochenschau, Werbung und Vorfilm lief gleich der neue Heimatfilm an, und untermalt von Vogelgezwitscher erklang das Lied, das sie im Schlaf hätte mitsingen können:

Als ich gestern einsam ging

auf der grünen, grünen Heid’,

kam ein junger Jäger an,

trug ein grünes, grünes Kleid;

ja grün ist die Heide, die Heide ist grün,

aber rot sind die Rosen, wenn sie da blüh’n!

Ein Förster streifte mit seiner Liebsten durch eine Bilderbuchheidelandschaft, während ein Sänger mit verführerischem Augenaufschlag in die Saiten seiner Gitarre griff und die romantischen Verse zum Besten gab – Verse, die erst durch die Melodie von Karl Blume so berühmt geworden waren. Ursprünglich hatte Löns das Lied zusammen mit anderen Liedern und Gedichten vor vielen Jahren in seinem »Kleinen Rosengarten« veröffentlicht. Der Film, in dem es jetzt als Titelmelodie zu neuen Ehren kam, aber hatte mit Hermann Löns abgesehen vom Schauplatz nicht das Geringste zu tun. Er handelte von einem ehemaligen Rittergutbesitzer, den es nach seiner Flucht aus dem Osten in die Heide verschlagen hat. Der Heimatvertriebene streift hier als Wilderer durchs Land, und Jagd auf ihn macht ausgerechnet ein Förster, der sich in seine Tochter verliebt – Sonja Ziemann spielte das gut aussehende Mädel.

Lisa Löns fand den Film ziemlich albern und kitschig, nahm ihn aber mit Humor und klatschte, soweit es ihre Arthrose zuließ, am Ende lange mit. Es war nicht das erste Mal, dass »Grün ist die Heide« im Kino erklang. Schon 1932 war das Lied zum Filmtitel geworden. Es war ihr anfangs nicht leicht gefallen, ihr Ja dazu zu geben. Der Schmachtfetzen damals war mindestens genauso furchtbar gewesen.

Doch sie brauchte das Geld, das ihr aus der Abtretung der Rechte zufloss – nicht unbedingt für sich selbst, aber für ihren Jungen. Für Dettmer, ihr einziges Kind. Obwohl nun schon 45 Jahre alt, war er ein Kind geblieben, das noch an den Weihnachtsmann glaubte. Da sie auch schon achtzig Jahre auf dem Buckel hatte und nicht ewig lebte, musste sie sehen, dass ihr »Bübchen« versorgt war, wenn sie mal nicht mehr war. Zum Glück hatte sie Karl. Der Krankenpfleger Karl Reinke, der schon seit vielen Jahren bei ihr war, kümmerte sich um Dettmer wie um einen Bruder, und Detti hatte seinen »Karlutsch« fest ins Herz geschlossen.

Seitdem sie im Rollstuhl saß, war sie auch selbst auf Karl angewiesen. Sie sah ihn nicht nur als Pfleger, sie schätzte seine Begleitung und war darum gern mit ihm nach Hannover gefahren.

Sie waren schon am frühen Nachmittag mit dem Zug angekommen und im Luisenhof abgestiegen, einem Nobelhotel, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, das mit vollem Namen gewichtig »Kastens Hotel Luisenhof« hieß. Überall glitzerte und funkelte es schon wieder, als habe es keinen Krieg gegeben. Sie kannte das Hotel aus der Vorkriegszeit, hatte 1938 schon mal auf Einladung des Sponholtz-Verlages wegen irgendwelcher Löns-Werke »bei Kastens« übernachtet. Das Hotel war 1943 völlig zerstört gewesen, aber vier Jahre später bereits wieder aufgebaut worden.

Nie im Leben wäre sie selbst auf die Idee gekommen, ein solches Luxushotel zu buchen. Nie! Die Berolina hatte sie eingeladen. Die Filmgesellschaft übernahm sämtliche Kosten für Fahrt und Unterkunft. Nach der letzten Filmvorführung war im Luisenhof auch noch ein Empfang mit Galadiner geplant. Das Hotel lag nur einen Steinwurf vom Kino entfernt.

Auf dem Weg dorthin kam Ernst Löns auf sie zu, der jüngste Bruder von Hermann, der in Hannover lebte und von seiner Frau begleitet wurde. »Lisa, schön, dich mal wieder zu sehen«, begrüßte er sie, während er Karl nur stumm zunickte. »Schön geworden, der Film, findest du nicht auch?«

»Wunderschön«, erwiderte Lisa mit spöttischem Unterton in der Stimme. »Fast zu schön, um wahr zu sein. Aber die Leute in der Heide können jubeln. So eine Fremdenverkehrswerbung ist doch mit Geld nicht zu bezahlen. Wahrscheinlich ist bald jede Hundehütte zwischen Wilsede und Walsrode über Jahre ausgebucht.«

Der Schwager nickte. »Da könntest du recht haben.« Und nach einem flüchtigen Blickwechsel mit seiner Frau fuhr er fort: »Ist doch aber auch schön, dass das Lied wieder gesungen wird, und die Leute sich an Hermann erinnern. Bestimmt verkaufen sich seine Bücher jetzt wieder besser.«

»Mal gucken.« Lisa hatte immer das Gefühl, dass es ihr Schwager missbilligte, dass sie die Rechte am Werk seines Bruders besaß und daran mitverdiente. Selbstverständlich würde er es nie laut sagen, aber in seinen Bemerkungen zu diesem Thema war stets ein Unterton, der sie hellhörig machte und zur Vorsicht mahnte. Dabei hatte Schwager Ernst auch reichlich Kapital aus dem Ruhm seines Bruders geschlagen – wenn auch auf andere Weise. Er hatte ein Buch über Hermann geschrieben, bereitwillig bei der Propagandaschlacht der Nazis mitgewirkt und sich schließlich in Hannover zum Chef des Kulturamts machen lassen. Trotzdem hatte er auf sie immer den Eindruck eines warmherzigen, einfühlsamen Menschen gemacht – und war nach dem Ende des »Dritten Reiches« tief gestürzt.

»Wie geht’s denn Dettmer?«, fragte seine Frau.

»Wie immer. Leider.«

Aber dann hatten sie schon den Luisenhof erreicht, und Lisa bat um Verständnis, dass sie sich noch kurz frischmachen müsse, bevor Empfang und Essen begannen. Sie hatte das Gefühl, dass alles noch viel eleganter geworden war seit ihrem letzten Besuch. Das Zimmer hatte nichts Muffiges mehr. Allerdings beschlich sie immer noch das Gefühl, als wäre sie aus der Zeit gefallen und sanft in einem Traumschloss mit dicken Perserteppichen gelandet – nur die verschrumpelte Greisin im großen Spiegel wollte nicht zu dem prunkvollen Rahmen passen.

Zwanzig Minuten später hatte sie ein wenig durchgeatmet, ihre Abenddosis von sechs Tabletten genommen und ein bisschen Puder aufgelegt, bevor sie sich von Karl in den Bankettsaal schieben ließ. Kaum war sie in der Tür, schoss eine Frau auf sie zu, die sie lange nicht gesehen hatte, aber sofort wiedererkannte: ihre Cousine Hanna, Hanna Fuess.

Hanna begrüßte sie wie eine alte Freundin. »Lisa, meine Liebe! Ich hab’ dich vorhin schon im Kino gesehen. Wie geht es dir?«

»Prächtig, Hanna. Sieht man das nicht? Aber schlechten Menschen geht’s ja immer gut. Und selbst? Immer noch bei der Celleschen Zeitung?«

»Schon lange nicht mehr. Seit Mai bin ich im Kloster.«

»Im Kloster? Du und im Kloster? Du machst Witze, meine Liebe!«

»Überhaupt nicht. Ich bin jetzt im Kloster Wienhausen – aber natürlich nicht als Nonne, sondern als Stiftsdame. Da lebt man in frommer Umgebung und kann sich trotzdem frei bewegen.«

»Sieh mal an! Wie das Leben so spielt.« Lisa Löns musste daran denken, wie ihr Mann ihre Cousine, die immerhin zwanzig Jahre jünger war als er selbst, einst angehimmelt hatte. In diesem Moment kam der Produzent auf sie zu, um sie zu ihrem Platz zu geleiten. Als er einen fragenden Blick auf ihre Gesprächspartnerin warf, half Lisa ihm, indem sie ihre Cousine mit schalkhaftem Zwinkern und bittersüßem Lächeln vorstellte: »Das ist Swaantje, lieber Herr Ulrich. Die berühmte Swaantje Swantenius – die junge Dame aus dem ›Zweiten Gesicht‹.«

Teil eins

Abmarsch

September 1914

Das langgezogene Tuten klang wie ein Schrei. Weiße Rauchwolken schwebten am Zugfenster vorbei, wie Nebelschwaden.

Ehe man sich’s versah, waren sie schon verpufft. Dahinter Felder und Wiesen; weidende Kühe, Bauern bei der Kartoffelernte: ein alter Mann mit Pferd und Pflug, gebückte Frauen mit Körben; dann Stoppelfelder, und weiter weg glitzerte ein See in der Morgensonne. Weiler, Dörfer, Städte; ein Bahnhof mit winkenden Menschen, vereint zu einem fröhlichen Hurra.

Aber all das glitt vorbei wie in einem Film; dem Auge blieb keine Zeit, länger auf einem Bild zu verweilen. Gemächlich, aber unaufhaltsam bewegte sich der Zug von Hannover in Richtung Westen, ruckelnd, dampfend, stampfend, quietschend. Wunstorf, Minden, Löhne, Bielefeld. Rumpelnd ging es über eine Brücke, von einem Weiher stiegen Schwäne auf. Hinter Schranken stand ein Bauer mit einem Pferdegespann und hob die Hand zum Gruß. Und dann wieder diese Rauchwolken, untermalt von rhythmischem Rattern und Rauschen.

Rauch waberte auch durchs Abteil, bläulicher Zigaretten- und Pfeifenqualm, manchmal so dick, dass man husten musste. Der Tabakrauch mischte sich mit Schnapsfahnen, Männerschweiß und dem Geruch von Eisen und ranziger Butter.

Nur Männer saßen in diesem Zug, und alle gleich gekleidet: feldgrau, mit Schulterklappen, Koppel und Kampfstiefeln; Rucksack und Pickelhaube unter den Bänken. Soldaten auf dem Weg in den Krieg, Nachschub für die Westfront. »Auf nach Paris zum Sektempfang«, hatte ein Witzbold mit Kreide an einen Waggon geschrieben. Und: »Vorwärts zum großen Schützenfest.«

Am Ende des Zugabteils brandete Lachen auf. Die Männer prosteten sich mit Feldflaschen zu, die weder Kaffee noch Tee enthielten. Andere lauschten einem Blondschopf, der gerade wild gestikulierend von einer Kneipenprügelei erzählte. Aber nicht alle hatten sich zu Gruppen verschmolzen, manche waren auch allein geblieben. Einer las versunken in einem Buch, ein anderer starrte aus dem Zugfenster und wischte sich verstohlen Tränen aus den Augenwinkeln, die peinlicherweise nicht versiegen wollten. Fast allen gemeinsam waren die jungen, fast kindlichen Gesichtszüge, mochten sie auch noch so keck hinter gezwirbelten Schnurrbärten verborgen sein.

Mitten unter ihnen aber saß ein Schnauzbärtiger, in dessen Gesicht das Leben schon harte Furchen gegraben hatte. Kaum mehr Haare auf dem Kopf hatte dieser Mensch mit der hohen Stirn, scharf zeichneten sich Nase und Wangenknochen in dem angespannten Gesicht ab, das von etlichen Schmissen gezeichnet war. Nervöse Zuckungen ließen ihn bisweilen zwinkern, die seltsam hervorquellenden Augen verliehen ihm den Ausdruck eines Irren. Ausgelaugt, verhärmt und hager sah dieser Soldat aus, aber gleichzeitig aufrecht, drahtig und mit wachem Bussardblick.

Die Offiziere hatten ihn eingeladen, in ihr Abteil mit den roten Polstersitzen zu kommen. Kurze Zeit war er auch dort gewesen, der Hauptmann hatte ihn regelrecht abgeführt, im Befehlston auf ihn eingeredet; höflich, jovial, gebieterisch. Sie hatten ihn mit Komplimenten überhäuft, ihn bedrängt, zum Pressestab überzuwechseln, als Kriegsberichterstatter tätig zu werden: »Das ist doch Ihr Metier, da sind Sie doch unschlagbar«, hatte Kompaniechef von Einem gesagt.

Der Infanterist jedoch war standhaft geblieben. »Ich habe in meinem Leben genug geschrieben, das widert mich alles bloß noch an«, hatte er gesagt. »Ich habe mich für die Truppe gemeldet, und jetzt bin ich nichts als ein gewöhnlicher Soldat, ein einfacher Infanterist, und fest entschlossen, meine vaterländische Pflicht zu tun. Mein Platz ist nicht im Stab, sondern bei der Mannschaft.«

Schließlich hatten sie ihn – bedauernd, aber mit Respekt – wieder in die Holzklasse ziehen lassen. Aber natürlich war er kein normaler Soldat, sondern Hermann Löns.

Dass sie ihn überhaupt genommen hatten, war alles andere als selbstverständlich gewesen. Überall hatte er sich beworben, bei den Bückeburger Jägern und bei diversen anderen Truppenteilen, von Pontius zu Pilatus war er gerannt, überall hatten sie ihn jedoch abgewiesen: Zu alt, zu schwach, zu ungeübt!

»Kämpfen Sie lieber weiter mit der Feder, lieber Herr Löns«, hatten sie ihm gesagt. »Sie haben doch bewiesen, wie famos Sie das können. Zackige Marschlieder, feurige Kampfgesänge – das ist es, womit Sie dem Vaterland dienen können.«

Er aber war es leid, weiter Papier zu bekritzeln, während andere ihren Mann standen und in die Schlacht zogen. »Die Feder schmeiß ich in den Dreck. Das Schreiben ekelt mich«, hatte er einem Freund geschrieben. »Mann, das Leben ist so schön jetzt, dass es sich lohnt zu sterben.«

Und seinen alten Jagdgenossen Jans Rödiger, ein Maurermeister aus Münster, ließ er wissen:

»Alle Leute erwarten von mir Kriegslieder, aber mir kommt es zu dumm vor, da zu sitzen und zu dichten, und Leute, die älter und schwächer als ich sind, ziehen mit. Wie gut wäre ich mit meinen Eulenaugen beim Vorposten- und Aufklärungsdienst zu gebrauchen.«

Nein, es drängte ihn, endlich mal zu zeigen, dass er nicht nur ein Tintenkleckser war, sondern ein ganzer Kerl, und es ärgerte ihn, dass sie ihn schon für einen Tattergreis hielten und abgeschrieben hatten. Ganz furchtbar ärgerte ihn das!

Wir müssten einmal wieder einen Krieg bekommen und gründliche Keile, das ist das einzige, was uns helfen kann, damit wieder Männer oder besser Kerle an die Spitze kommen.

Das hatte er vier Jahre zuvor schon in seinem letzten Roman »Das zweite Gesicht« geschrieben. Einen Krieg, den möchte ich noch mal erleben, aber aktiv, hatte er seinen Helden sagen lassen, und genauso dachte er selbst auch.

Mit jeder Absage hatte sich seine Stimmung verdüstert. Verbittert und verzagt traf er schließlich auf einen alten Bekannten: Johannes Rohde, Feldwebel beim 1. Ersatzbataillon des Füsilier-Regiments Prinz Albrecht von Preußen Nr.73 in Hannover. »Ich hab’ bessere Augen als mancher Jungspund, das kannst du mir glauben, und schießen kann ich doch wohl auch, verdammt noch mal. Trotzdem wollen die mich nicht. Angeblich bin ich mit 48 Jahren schon zu alt«, klagte er. »Wenigstens Patrouillengänge könnte ich doch machen.«

Rohde war gerührt, versprach, seine Beziehungen spielen zu lassen und alles Erdenkliche zu versuchen. Prompt sprach der Feldwebel mit seinem Kommandeur und erreichte, dass Löns schon am nächsten Tag ärztlich untersucht wurde. Es war ein Sonntag. In seinem hellen, fast weißen Anzug war der Heidedichter zur Musterung erschienen – so nervös, dass er in einem fort an seinem Panamahut herumfingerte, den er in der rechten Hand hielt. Als er das Arztzimmer wieder verließ, hatten sich seine Gesichtszüge entspannt. »Tauglich«, rief er Rohde zu, der ihn zur sonntäglichen Untersuchung begleitet hatte. »Tauglich.« Es klang wie ein Jubelschrei. Auch das anschließende Gespräch mit einem Oberleutnant über die weitreichenden Folgen seiner Entscheidung, über die Härte der Ausbildung und die Gefahren des Krieges tat seiner Begeisterung keinen Abbruch.

»Sie sehen aus, als wenn Sie im Leben mehr befohlen als gehorcht hätten«, sagte der Oberleutnant. »Sehe ich das richtig?«

»Auf jeden Fall ist es nicht ganz falsch.«

»Da könnte es aber Probleme mit unseren Unteroffizieren geben. Verstehen Sie mich nicht falsch: Das sind tüchtige Leute, zumindest im Dienst, keine Frage, aber zartfühlend sind die nicht unbedingt. Da sind harte Hunde dabei; die lassen sich schon mal hinreißen und drücken sich auch nicht immer besonders zivilisiert aus. Also, lieber Herr Löns: Wenn einer von denen Sie nun mal anblafft oder sogar ungerecht zusammenstaucht, was machen Sie denn dann?«

»Ich halte einfach die Klappe.«

Das war die Antwort, die den Oberleutnant zufriedenstellte.

Wie im Rausch tauschte er daraufhin seinen Sommeranzug gegen die graue Füsilieruniform und kehrte als Infanterist in seine Wohnung in der Geibelstraße 14 zurück – zu Ernestine, seiner Lebensgefährtin. Es war der 23. August 1914, bereits am nächsten Tag begann in der Kaserne am Waterlooplatz seine Ausbildung.

In der Nacht wälzte er sich unruhig im Bett, weil er plötzlich Angst bekam, mit den jungen Kameraden nicht mithalten zu können. Aber die Angst erwies sich als unbegründet, anfangs zumindest. Hermann Löns wurde Unteroffizier Fischer zur Ausbildung übergeben, einem altgedienten Soldaten aus Ricklingen, der augenzwinkernd die Anweisung erhalten hatte, den Freiwilligen nicht allzu hart ranzunehmen. So beschränkte sich das Ausbildungspensum der ersten Tage im Wesentlichen auf Waffenhandhabung, einen Schnellkurs zu Dienstgraden, Gefechtssituationen und militärischen Grundbegriffen sowie Schießübungen auf der hannoverschen Bult. Immer noch beseelt von der Vorstellung, in Kürze in den Krieg zu ziehen, feierte er am 29. August mit Freunden, Ernestine und seinem Bruder Ernst seinen 48. Geburtstag.

Zwei Tage später wurde sein Ausbilder abgezogen und durch den Sergeanten Stünkel ersetzt. Ein regelrechtes Ekelpaket! Dieser Schleifer nahm keine Rücksicht mehr auf sein schon etwas fortgeschrittenes Alter. Kriechen, Rennen, Hüpfen, Hürdenlauf, Hinwerfen, Liegestützen, Exerzieren, endlose Übungsmärsche mit Gewehr und Gepäck – puh, da raste das Herz, da lief der Schweiß in Strömen. Auf einmal spürte er, dass er mit den zwanzig Jahre jüngeren Kameraden in körperlicher Hinsicht doch nicht so mithalten konnte, wie er es sich erträumt hatte. Er keuchte und schwitzte, oft ging ihm die Puste aus, immer wieder wurde ihm schwarz vor Augen. Stünkel schleift mich 2 Stunden lang, schrieb er am 1. September in sein Tagebuch. Zum Glück kehrte schon nach zwei Tagen der rücksichtsvolle Ausbilder zurück: Fischer ist zurück und macht weiter, notierte er erleichtert.

Einen Tag später war die Ausbildung für ihn auch schon beendet. Am Abend des 2. September kam ein Telegramm aus Frankreich, in dem eine Ersatzkompanie angefordert wurde. Zwanzig Offiziere und 600 einfache Soldaten sollten sich auf den Weg machen. Umgehend. Dass er dabei sein würde, war eigentlich nicht vorgesehen. Zehn Tage Ausbildung erschienen seinen Dienstvorgesetzten viel zu kurz. Er war wie betäubt, als man ihm die enttäuschende Nachricht übermittelte. Untröstlich. Doch auch jetzt setzte sich wieder sein alter Freund Rohde für ihn ein. Mit Erfolg. Der Kommandeur ließ sich erweichen, den Freiwilligen aufgrund der »besonderen Umstände« mitziehen zu lassen. Immerhin habe er sich als »hervorragender Schütze« gezeigt und bewiesen, dass er die wichtigsten Soldatentugenden in sich vereine. Man solle es aber »nicht an die große Glocke hängen«.

Löns war noch in seiner Stammkneipe, um seinen Groll zu ertränken, als Rohde zur Tür hereinkam und ihn über die neueste Entwicklung informierte. Sofort eilte der Dichter in seine Wohnung, um das Allernötigste zusammenzupacken und von Ernestine Abschied zu nehmen.

Pünktlich um zehn Uhr abends marschierte von der Kaserne am Waterlooplatz ein Trupp von 600 Soldaten in Richtung Bahnhof Möhringsberg – mit geschultertem Sturmgewehr und patriotischen Liedern auf den Lippen:

Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein,

Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

Und:

Der Gott, der Eisen wachsen ließ,

Der wollte keine Knechte,

Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß

Dem Mann in seine Rechte.

Das war ganz nach seinem Geschmack. Bald, da war er sicher, bald würden sie auch sein Lied singen, sein Engelland-Lied:

Heute wollen wir ein Liedlein singen,

Trinken wollen wir den kühlen Wein

Und die Gläser sollen dazu klingen,

Denn es muss, es muss geschieden sein.

Gib’ mir deine Hand, deine weiße Hand,

Leb’ wohl, mein Schatz, leb’ wohl mein Schatz,

Leb’ wohl, lebe wohl,

Denn wir fahren, denn wir fahren,

Denn wir fahren gegen Engelland, Engelland.

Unsre Flagge und die wehet auf dem Maste,

Sie verkündet unsres Reiches Macht,

Denn wir wollen es nicht länger leiden,

Dass der Englischmann darüber lacht …

Viele hundert Menschen begleiteten den Marsch: Ehefrauen, Eltern, Freunde und Verwandte der Soldaten, Mütter mit kleinen Kindern auf dem Arm, Greise und Schuljungen. Schaulustige, Kriegsbegeisterte aller Altersgruppen schwenkten Fahnen, winkten und sangen mit. Manch einer von ihnen wäre auch gern mit nach Frankreich gezogen, durfte aber leider nicht. Ein Regiment hatte erst vor wenigen Tagen sechzig Freiwillige, die schon erfolgreich gemustert worden waren, wieder nach Hause geschickt, weil sie noch keine siebzehn Jahre alt gewesen waren.

Löns hatte davon erfahren, als er selbst noch unsicher gewesen war, ob sie ihn nehmen würden. Aber jetzt war es nur noch eine Frage von Stunden, bis der Zug sich in Bewegung setzte.

Ernestine war zum Bahnsteig gekommen, um sich noch einmal zu verabschieden. Nur kurz, aber fest schlossen sich die beiden in die Arme. Er hasste »Gefühlsduseleien«, wie er es nannte. Während andere ihre Frauen oder Angehörigen noch zum ausgedehnten tränenreichen Abschied mit in den Zug nahmen, schickte er Ernestine ins Bett. Er hatte ihr versprochen, sie so bald wie möglich zu heiraten.

Das Testament war schon mal zu ihren Gunsten aufgesetzt, erst in der Nacht zuvor hatte er sich darangemacht. Sollte er den Soldatentod sterben, würde Ernestine sein komplettes Erbe zufallen – leider war es ziemlich bescheiden. »Alle meine Einkünfte fallen fort«, hatte er jüngst noch seinem Freund Hermann Knotterus-Meyer geschrieben. »Statt 5000 M. bekomme ich vielleicht 150. Macht nix.«

Auf seinem Schreibtisch hatte er auch einen kurzen Gruß an seinen Bruder Ernst hinterlassen: »Lieber Ernst, ich fahre heute nach Paris. Schönen Gruß, Hermann.«

Die Nacht verbrachten die Soldaten noch auf dem Bahnhof in Hannover. Manche dösten im Sitzen, andere machten sich lang; der Boden war zum Teil mit Pferdedecken ausgelegt. Rucksäcke wurden zu Kopfkissen, Militärmäntel zu Bettdecken. Knurrendes, pfeifendes Schnarchen toste durchs Abteil. Löns aber war viel zu aufgewühlt, um Schlaf zu finden. Er kam mit einem jungen Maurer aus Hildesheim ins Gespräch, der seinen »Wehrwolf« gelesen hatte und es kaum glauben konnte, dass der Verfasser neben ihm auf der Bank hockte – in der gleichen Uniform wie er selbst.

Immer wieder zogen in den ersten Stunden Rote-Kreuz-Frauen durch den Zug. Sie verteilten Essenspakete, Obst, Zigaretten und Feldpostkarten.

Um sechs Uhr morgens setzte sich der Zug in Bewegung. Mit schläfrigem Blick sah er, wie Fabrikgebäude und Wohnhäuser der hannoverschen Vorstädte am Zugfenster vorbeizogen. Er war doch noch eingenickt, hatte fast drei Stunden geschlafen.

Es wurde schon wieder Abend, als der Zug Köln erreichte. Er wollte den zwanzigminütigen Aufenthalt nutzen, um auf dem Bahnhof eine Bockwurst oder Frikadelle zu kaufen, fand aber nichts. Essen nicht zu bekommen, kritzelte er in sein Tagebuch. Den Reiseproviant hatte er schon vor Stunden verzehrt; der Magen knurrte, die Laune sank. Zu seiner Freude gab ihm Horst, der Maurer aus Hildesheim, ein mitgebrachtes Mettwurstbrot ab. Er revanchierte sich mit einer Geschichte. Ob es nicht herrlich sei, von aller Welt bewundert und verehrt zu werden, hatte Horst ihn zuvor gefragt. »Ach was«, entgegnete er. »Ich versuche, sie mir vom Leibe zu halten, wo es nur geht. Ich werde schon nervös, wenn so ein Schwärmer oder so eine Schwärmerin ankommt und mir was vorgaukeln will, meistens zeigen sie damit doch nur, wie glänzend sie mich missverstehen.

Vor einiger Zeit saß mir in der Bahn zum Beispiel so eine junge Dame gegenüber und las mein ›Braunes Buch‹. Irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen, und dabei hat sie von dem Buch und dem Autor in den höchsten Tönen geschwärmt. Dummerweise habe ich ihr irgendwann verraten, dass ihr der Mensch, der den Quark geschrieben hat, gegenüber sitzt. Und was macht diese dumme Gans? Na? Also, statt sich zu freuen wird die Dame frech. Richtig unverschämt ist die dumme Nuss geworden! Hat mir einfach nicht geglaubt, hat behauptet, dass ich nur Anschluss suche. Anschluss! Na, der habe ich aber Bescheid gesagt, Kamerad. Die Dame war kurz davor, die Notbremse zu ziehen; irgendwann hat sie zum Glück das Kupee gewechselt.

Ja, das hat man nun davon, wenn man sich mit solchen Frauen einlässt. Diese Leute haben immer ein ganz festes Bild von einem, und wenn man dem nicht entspricht, dann drehen die durch. Diese junge Frau ist wahrscheinlich darum so unverschämt geworden, weil ich ihr gesagt habe, dass mir an der Jagd und der Natur eigentlich gar nicht so viel liegt. Und weil ich nicht im Jagdkostüm unterwegs war! So ein Quatsch! Weil diese dummen Puten das sich so denken, soll ich am besten ewig mit ’nem Schießprügel rumlaufen. Unglaublich! Aber zum Glück liegt das erstmal hinter mir. Zum Glück!«

Er hielt inne, steckte sich eine Zigarette an und bemerkte erst jetzt, dass sich der Kreis seiner Zuhörer vergrößert hatte. Ein halbes Dutzend Kameraden hatte sich ihm zugewandt, sie spitzten belustigt die Ohren, brachen in dröhnendes Lachen aus. »Ja, ja, mit den Frauen muss man aufpassen«, setzte er hinzu. »Die sind ein ganz spezielles Kaliber. Wo Männer ein Herz haben, da haben die nur ihre Gebärmutter; keine Vollmenschen, wie ich mal irgendwo geschrieben habe. Aber trotzdem möchte man natürlich nicht auf sie verzichten.«

Das kam an. Zustimmendes Kichern war die Antwort. Nur einer runzelte die Stirn und setzte zum Widerspruch an: »Das hört sich in deinen Gedichten aber anders an, Kamerad.«

Er schüttelte nur kokett den Kopf: »Ach was, Gedichte! Das darf man doch alles nicht so ernst nehmen, diesen Kitsch.«

Inzwischen war es dunkel geworden, nur wenige Gaslampen verbreiteten ein dämmriges Licht im Abteil. Der Zug hatte Düren passiert und näherte sich Aachen, wo er die Nacht auf dem Bahnhof stehenbleiben sollte. Immerhin gab es hier Bier und belegte Brote, wieder wie in Hannover von Rote-Kreuz-Damen gereicht.

Kompaniechef von Einem ließ ihn noch einmal zu sich holen, spendierte ihm einen Cognac und reichte ihm eine von seinen guten Zigarillos. Ob er immer noch zur kämpfenden Truppe wolle? »Auf jeden Fall, Hauptmann«, lautete die militärisch knappe Antwort. »Kann’s gar nicht erwarten.«

»Na, stellen Sie sich das mal nicht so einfach vor.«

Aber der Kompaniechef sah ein, dass es zwecklos war, diesen Freiwilligen umzustimmen. Zum Abschied erteilte er ihm immerhin den Auftrag, ein Tagebuch zu führen. Damit rannte er offene Türen ein.

In aller Frühe ging es weiter. Gegen 5.30 Uhr war die belgische Grenze erreicht. Auf dem Bahnhof Herbesthal herrschte wüstes Gedränge. Tausende von nachrückenden Soldaten aus allen Himmelsrichtungen trafen aufeinander, gleichzeitig Kriegsgefangene und Verwundete. Der wehmütig langgezogene Pfiff sich nähernder Lokomotiven mischte sich in das auf- und abschwellende Bahnhofsgetöse. Der Zug endete hier, Löns musste mit seiner Kompanie umsteigen, erst am nächsten Morgen sollte es weitergehen. Er hoffte, im Hotel de la Station endlich mal ein warmes Mittagessen zu bekommen, wurde aber enttäuscht. Immerhin gab es Bier, schönes belgisches Bier. Beim Umsteigen in den Zug nach Frankreich achtete er darauf, wieder neben Horst zu sitzen. Das klappte auch.

Nebel hing noch über den Wiesen, als sich der Zug im Morgengrauen dem belgischen Städtchen Verviers näherte. Fünf Rehe ästen auf einem Feld, Er musste an seine letzte Jagd in der Heide denken. Rot ging über dem Moor die Sonne auf.

Ein anderes Bild, als der Zug in die kleine Stadt einfuhr. Die Spuren des Krieges. Am Bahnhof zerschossene Fenster und Mauern, schrieb er in sein Kriegstagebuch. Begleiterscheinungen des deutschen Einmarschs. Zorn oder gar Hassbekundungen bekamen die deutschen Soldaten aber nicht zu spüren. Der Bahnhofsbereich war beherrscht von deutschstämmigen Belgiern. Kaufe von Anliegern Honigkuchen, notierte er. Leute winken, wie wir abfahren.

Weiter nach Lüttich, zwischendurch ein Marsch durch die Stadt: Markt, zerschossene Häuser, Gesang. Herrliches Wetter. Maas, Marsch über Brücke. Hafen (Wacht am Rhein). Kaffee, Einkaufen, zurück zum Bahnhof, kritzelte er an diesem 6. September in sein Tagebuch – zurück im Zug: Um mich Skatspieler. Limonade. Witze. Dann wieder ein ausgebrannter Bahnhof, Stacheldraht, Wachen, die am Bahnsteig Hurra brüllen, Fabriken, Villen, Hänge voller Obstbäume, fette Weiden mit schönem Vieh. Und schließlich – Namur und die französische Grenze sind passiert – hallt Geschützdonner durch die Ebene. »Wir kommen dem Kanonendonner näher«, schrieb der Füsilier aus Hannover seinem Freund Rolf Dahlgrün. »Schönen Gruß Euer Löns.«

Lisas frühe Jahre

März 1888

Zurück zu den Anfängen. Dieser 16. März im Dreikaiserjahr 1888 war ein kalter Tag – ein Tag mit Schneetreiben und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Von Frühling keine Spur. Die passende Kulisse für die sogenannte Staatstrauer, von höchster Stelle verordnet. Denn am 9. März war der Kaiser gestorben – zwei Wochen vor seinem 91. Geburtstag. Eine Woche nach dem Todestag folgte die Beisetzung in der Hauptstadt.

Im gesamten deutschen Reich hingen die Fahnen auf Halbmast, vor allem Berlin trug Trauer. Schaufenster waren schwarz verhängt, ganze Häuser mit schwarzem Tuch oder Flor bekleidet.

Mehr als 200000 Menschen säumten die Straßen, als der Sarg mit dem Leichnam vom Berliner Dom ins Mausoleum im Schlosspark von Charlottenburg überführt wurde. Unter ihnen war auch eine junge Dame aus Hannover: Lisa Hausmann, noch keine siebzehn Jahre alt, aber erfüllt von dem Wunsch, Journalistin zu werden und die Luft historischer Großereignisse zu atmen. Bisher war sie überall auf Ablehnung gestoßen, und das hatte nicht nur mit ihrem Alter zu tun, sondern vor allem mit ihrem Geschlecht. Jetzt wollte sie beweisen, dass sie sich davon nicht abhalten ließ: Die Trauerfeier für Kaiser Wilhelm war ihre Chance! Denn sie durfte nicht nur wie Frau Jedermann im Strom der Masse mitschwimmen, ihr war das Privileg zuteil geworden, mit ins Schloss Charlottenburg zu kommen, wo FriedrichIII., der bereits todkranke Thronerbe, hochrangige Staatsgäste zu einem kaiserlichen Imbiss empfing. Dabei war es unwichtig, dass ihr Weg durch den Dienstboteneingang führte. Sie gehörte schließlich nicht zu den Geladenen. Den Zugang zum kaiserlichen Schloss verschaffte ihr eine Hofdame – eine weitläufige Verwandte ihres Vaters.

Jugendbildnis von Lisa Löns

Alles ließ sich gut an: Als Lisa zur verabredeten Zeit am Hintereingang erschien, nahm die zierliche Frau sie diskret in Empfang und schleuste sie – leise, leise – durch etliche Korridore in Richtung des Weißen Saals, der an diesem Tag zum Versammlungsort der Mächtigen dieser Welt werden sollte. Zwar durfte sie den Prachtraum nicht betreten, immerhin aber einen Blick durch die Tür werfen.

Ihr Pulsschlag beschleunigte sich. Unfassbar, welche Berühmtheiten da miteinander plauschten und sich zuprosteten! Sie zückte sofort ihren Notizblock, um so viel festzuhalten wie irgend möglich.

Doch leider blieb ihr nicht viel Zeit. Schon nach wenigen Minuten kam ein Kammerdiener auf sie zugeschossen und stellte sie im Flüsterton zur Rede: »Was machen Sie denn hier?«

Darauf Lisa: »Ich bin Journalistin.«

»Journalistin«, wiederholte der Kammerherr mit Spott in der Stimme. »Dass ich nicht lache! Hier haben nur einige ausgewählte Journalisten mit einer speziellen Akkreditierung Zutritt, und die werden Sie mir ganz gewiss nicht vorweisen können. Oder sollte ich mich täuschen?«

Als Lisa keck darauf hinwies, dass sie nicht illegal eingedrungen sei, sondern die Hofdame ihr den Zutritt verschafft habe, nickte der Kammerherr zwar verständnisvoll, forderte sie aber auf, jetzt bitte schön das Weite zu suchen. Im nächsten Atemzug winkte der Herr in Livree einen Sicherheitsbeamten heran und bat ihn, die »junge Dame« zu begleiten.

Als Lisa später noch einmal mit der Hofdame zusammentraf, zeigte die sich verstimmt. Besonders entsetzt reagierte die Frau, als Lisa ihr erklärte, dass sie Journalistin werden wolle: »Schäme dich«, schalt sie die junge Verwandte aus Hannover. »Ich habe gedacht, du wärst ein anständiges Mädchen.«

Luise Dorette Karoline Hausmann, genannt Lisa, wurde am 2. September 1871 als erste Tochter des Landschaftsmalers Heinrich Gustav Hausmann und seiner Frau Johanne Marie Auguste Ottilie, geborene Fuess, in Hannover geboren. Gemeinsam mit ihrer sieben Jahre jüngeren Schwester Martha Luise Emilie Marie wuchs Lisa in einem Elternhaus auf, in dem es an Geld nicht mangelte. Ihr Vater war als Maler erfolgreich, ihre Mutter, Tochter eines Papierfabrikanten, war von Haus aus vermögend. Die kulturell interessierten Eltern schickten Lisa auf eine sogenannte höhere Töchterschule, die auch Grundkenntnisse in Englisch und Französisch vermittelte. Außerdem erhielt Lisa privaten Klavierunterricht.

Damit bewegte sich ihr Bildungsniveau weit über dem Durchschnitt. Denn in der Wilhelminischen Gesellschaft war es nicht üblich, junge Frauen für qualifizierte Berufe auszubilden – von Studium ganz zu schweigen.

Ganz so ernst meinten es Gustav und Johanne Hausmann mit der Ausbildung ihrer wissbegierigen Tochter aber denn wohl doch nicht. Ihre Eltern hätten sich so wenig für ihre schulischen Leistungen interessiert, dass sie mitten im Schuljahr zu längeren Verwandtenbesuchen geschickt worden sei, klagte Lisa später. »Ich wurde nie gefragt, ob ich Schularbeiten hatte oder nicht, denn in den Nachmittagsstunden wurde ich zum Laufmädel für alles Einholen.« In ihrer nur unvollständig überlieferten, nie erschienenen Autobiografie »Hinter den Kulissen« listet die Malertochter auch etliche Mängel ihrer Mädchenschule auf: »Es waren Mädels dabei, die etwas lernten, weil man zu Hause darauf achtete und ihnen half und sie anleitete. Um mich kümmerte sich keiner. Dass ich einmal nicht versetzt war, hat keiner gemerkt. Es war nicht einmal aufgefallen, dass ich an jenen Ostern keine neuen Bücher brauchte.«

Dabei sei sie eine gute Schülerin gewesen, betonte Lisa Löns im Rückblick. »Da ich schnell und leicht lernte, waren die übrigen Zensuren nicht gerade sehr schlecht, aber von irgend einem logischen Aufbau der Bildung konnte keine Rede sein. Dazu wechselten die Lehrer zu viel, die immer nur im Nebenamt an dieser Privatschule unterrichteten«, heißt es da. »Wer weiß, wie oft der punische Krieg durchgenommen wurde, aber bis zum Mittelalter bin ich in der gesamten Schulzeit nicht gekommen.«

Nebenbei schnappte Lisa manches in ihrem Elternhaus auf. Da ihr Vater zeitweise einen englischen Malschüler unterrichtete, und später im Haus ein amerikanischer Musiklehrer lebte und Klavierstunden gab, übte sie sich schon früh in der englischen Sprache. Außerdem erhielt sie bei dem Musikprofessor auch selbst Klavierunterricht. Bisweilen wurde sie von ihrem Lehrer sogar zu Konzerten geschickt. »Und weil ich damals noch so klein und kinderhaft war, trug mein eingedrilltes Spiel zu seiner Reklame bei.« Aber auch auf diesem Feld waren ihrer Entfaltung im Elternhaus Grenzen gesetzt. »Wann hätte ich üben sollen«, schreibt sie. »Das Klavier stand in Mutters Zimmer, und mein Üben wirkte höchst störend. ›Nun lass das Geklimper. Ich habe jetzt zu schreiben.‹ Das tönt mir noch deutlich in den Ohren.«

Freundinnen duldete Lisas Mutter ebenfalls nicht in ihrem Haus. So hatte die Malertochter auch in der Schule »keinen Anschluss«, wie sie schrieb. Stattdessen aber war sie ganz selbstverständlich dabei, wenn die erwachsenen Freunde ihrer Eltern ins Haus kamen – und sie spitzte die Ohren:

»Es war so bunt und abwechslungsreich im Elternhaus, so viele Menschen, so viele und bedeutende Künstler kamen und gingen. Von all und jedem hörte ich bei Tisch reden, alles, was im Musikleben von Hannover von Belang war, wurde mir vertraut, ohne dass ich darauf achtete.«

Auf andere Weise erweiterte Lisa ihren Horizont, indem sie sich einen kleinen Privatzoo aufbaute. Den Anfang machte ein aus dem Nest gefallenes Käuzchen, das sie in der Melone ihres Vaters aufzog und Hans nannte, wie sie in ihren Lebenserinnerungen schreibt. Dazu gesellte sich ein Kolkrabe namens Jakob, der in einem fort krächzte und hungrig war – so hungrig, dass der Kauz Hans sich irgendwann erbarmte und dem Nimmersatt buchstäblich den Schnabel stopfte, wie sich die Vogelmutter erinnerte. Hinzu kamen die Elster Jockel, einige Kampfhähne, etliche Fische und sogar zwei Schlangen; die kleinere von den beiden – »eine kühle, elegante Leopardennatter« – habe sie manchmal sogar zum Schrecken ihrer Mitschülerinnen in der zugeknöpften Manteltasche mit in die Schule genommen, berichtete Lisa später.

Mit ihrer Konfirmation im Jahre 1885 ging ihre Schulzeit und Kindheit zu Ende. Als »erwachsene Tochter« hatte sie die Stelle der Haushälterin zu übernehmen, die kurz zuvor geheiratet hatte.

An dieser Stelle reißt Lisas Autobiografie ab. Gesichert aber ist, dass ihre Eltern sie bald nach England schickten, wo sie als Hilfskraft in einer Zeitungsredaktion arbeitete, Schreibmaschine und Stenografie lernte und zur Sekretärin ausgebildet wurde. Sie träumte davon, Journalistin zu werden, und nach ihrer Rückkehr in Deutschland unternahm sie alles, um den Traum wahr zu machen. Anfangs suchte sie sich eigene Themen und bot sie verschiedenen Zeitungen an. Doch vergebens. Und leider verschaffte ihr nicht einmal die Reise zur Kaiser-Trauerfreier im März 1888 den erhofften Karriereschub. Die Redaktionen lachten sie nur aus, als sie eine Reportage über ihr Schlosserlebnis anbot.

Sie ließ sich aber nicht entmutigen – und bewarb sich im Jahre 1900 beim »Hannoverschen Anzeiger« sogar um eine feste Stelle. Mit Erfolg. Dessen Herausgeber August Madsack stellte sie allerdings nicht als Redakteurin ein, sondern als »Redaktionssekretärin und Telephon-Stenographin«, wie es in ihrem Arbeitszeugnis hieß. Nebenbei schrieb sie aber auch eigene »Plaudereien und Erzählungen« und wurde als Berichterstatterin bei besonderen Veranstaltungen eingesetzt. Ihr Vorgesetzter wurde ein Ressortleiter, der sich vor allem mit seinen Glossen einen Namen gemacht hatte: Hermann Löns alias »Fritz von der Leine«. Mit diesem Kollegen teilte sie nicht nur ihre Begeisterung für den Journalismus, sondern auch ihr Interesse an Tieren. Schon bald sollte die beiden noch mehr verbinden.

Hermanns frühe Jahre

September 1889

Die Nacht vom 10. auf den 11. September 1889 war windstill und ungewöhnlich mild. Keine Nacht zum Verschlafen – jedenfalls nicht für Hermann Löns und seine Freunde. Bis weit nach Mitternacht waren die Zechbrüder durch die münstersche Altstadt gezogen, von einer Kneipe zur anderen. Johlend, singend und krakeelend, mit jedem Schnaps lauter und ausgelassener werdend. Sie waren bekannt in den Schankstuben zwischen Roggenmarkt und Buddenturm. Bekannt und auch berüchtigt. Besonders der Medizinstudent Hermann Löns war berüchtigt dafür, dass er mit steigendem Alkoholpegel immer wüstere Sprüche ausstieß und bisweilen auch einen Streit vom Zaun brach, der mit einer Schlägerei endete.

In dieser Nacht aber war Hermann in so prächtiger Stimmung, dass ihm nach Händeln nicht der Sinn stand. Immer neue Sauflieder stimmte er an, während er mit seinen Zechkumpanen durch die Straßen zog.

Brüder, lagert euch im Kreise.

trinkt nach alter Väter Weise,

leert die Gläser, schwenkt die Hüte

auf der goldnen Freiheit Wohl.

Leider gab es auch Menschen, die seine Sangeskunst nicht zu schätzen wussten. Dazu zählte vor allem Nachtwächter Kuhlmann. Mehrmals hatte der Mann ihn und seine Freunde schon zur Ruhe ermahnt und mit der Polizei gedroht. Doch Hermann und seine Freunde fühlten sich dadurch erst recht angespornt. »Trink einen mit, du alte Nachteule«, riefen sie dem Mann zu, wenn sie sich überhaupt zu einer Antwort herabließen.

Der Nachtwächter aber ließ nicht locker. Irgendwann war die Zeit der bloßen Ermahnungen vorbei. Die Randale hatte eine neue Stufe erreicht: Hermann Löns hatte aus einer Schnapslaune heraus damit begonnen, Gaslaternen auszudrehen. »Der liebe Gott hat es so eingerichtet, dass es in der Nacht dunkel ist«, erklärte er seinen Begleitern lallend. »Also ist es Sünde, wenn die Menschen diese dämlichen Laternen anzünden, ein Frevel gegen die göttliche Weltordnung, Leute. Sünde, Sünde, Sünde! Und ich bin nicht bereit, mir dieses Teufelswerk länger anzusehen.«

Der Nachtwächter war dagegen nicht länger bereit, das verbotene Tun des Ruhestörers hinzunehmen. »Jetzt reicht es, Kamerad«, fuhr er Hermann Löns an. »Ich werde Anzeige gegen Sie erstatten. Wie heißen Sie? Können Sie sich ausweisen?«

»Was? Ob ich mich ausweisen kann? Wie ich heiße? Das geht dich einen feuchten Dreck an, du krummes Gebein. Stell’ du dich doch erstmal vor! Ich bin es gewohnt, mit anständigen Leuten zu reden und nicht mit solchem Lumpenpack wie dir, also scher’ dich weiter.«

Damit war die Geduld des Nachtwächters endgültig erschöpft. »Jetzt ist aber Schluss«, schrie er Löns an. »Sie kommen jetzt mit mir zur Polizeiwache. Wollen doch mal sehen, ob Sie da immer noch solche Unverschämtheiten vom Stapel lassen. Also: Im Namen des Gesetzes …«

Der Nachtwächter kam nicht dazu, den Satz zu beenden, denn Hermann Löns stieß ihn mit solcher Wucht vor die Brust, dass er zu Boden stürzte. Kurze Zeit später rückten Gendarmen an, die von Passanten alarmiert worden waren. Und mochte Löns noch so protestieren, von Notwehr sprechen und um sich schlagen, die Polizeibeamten legten ihn in Handschellen und nahmen ihn in Gewahrsam – in Münster in einschlägigen Kreisen bekannt als »Höffken«.

Schon gut drei Wochen später am 4. Oktober fand vor dem Schöffengericht Münster das juristische Nachspiel der nächtlichen Entgleisung statt: Hermann Löns, mittlerweile nüchtern, aber nach wie vor uneinsichtig, fand sich auf der Anklagebank wieder. Im Zuschauerraum ein halbes Dutzend junger Männer mit bunten Mützen und Mensurnarben, die immer wieder herausfordernde Blicke auf den Zeugenstand richteten, bisweilen verbunden mit spöttischen Bemerkungen. Denn im Zeugenstand saß mit würdevoller Amtsmiene Nachtwächter Kuhlmann.

»Guck mal, der alte Speckjäger sieht schon ganz ängstlich aus«, höhnte einer aus dem Zuschauerraum. Schließlich drehte sich der Attackierte um und forderte die Studenten auf, ihre Unterhaltung einzustellen. »Ich verbitte mir diese Pöbeleien.«

Als Antwort schallte ihm nur schallendes Gelächter entgegen. Dann aber wurde es ernst. Nach kurzer Beratung kehrte der Richter mit den beiden Schöffen in den Sitzungssaal zurück und verkündete das Urteil:

»Im Namen des Königs wird für Recht erkannt: Der Student der Medizin Hermann Löns wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu fünf Tagen Gefängnis, wegen Beleidigung einer mit der Ausübung der Staatsgewalt betrauten Person während der Ausübung ihres Dienstes zu 30 Mark und wegen ruhestörenden Lärms und groben Unfugs zu einer Geldstrafe von 15 Mark verurteilt, insgesamt also einer Geldstrafe von 45 Mark.«

Bei seiner Urteilsbegründung betonte der Richter, der Angeklagte habe durch »Johlen, Singen und Skandalieren« die Nachtruhe empfindlich gestört und den Nachtschutzbeamten Kuhlmann mit Ausdrücken wie »krummes Gebein« schwer beleidigt und verächtlich gemacht und überdies noch brutal zu Boden gestoßen. Von Notwehr, wie der Angeklagte beteuert habe, könne bei all dem keine Rede sein. Wegen der Schwere der Tat könne auf eine Gefängnisstrafe nicht verzichtet werden, führte der Richter aus. Strafmildernd sei indessen zu berücksichtigen, dass der Angeklagte nicht vorbestraft sei und während der Tat unter Alkoholeinfluss gestanden habe.

Als der Richter zum Abschluss Löns fragte, ob er dazu noch etwas zu sagen habe, antwortete der mit schelmischem Blick auf die Zuschauerbänke: »Jawohl, Herr Richter. Dazu habe ich zu sagen, dass ich dazu nichts zu sagen habe.«

Hermann Moritz Friedrich Löns, kurz Hermann, war am 26. August 1866 als erstes Kind des katholischen Studienrats Friedrich Löns und seiner Frau Klara, geborene Kramer, im westpreußischen Kulm zur Welt gekommen. Dass der kleine Hermann seine Geburt überlebte, war keineswegs selbstverständlich. Denn wie Löns später in seiner kurzen Autobiografie schrieb, war in seinem Elternhaus nie zuvor ein Kind groß geworden – sämtliche Vormieter, beteuerte er, seien ohne Nachwuchs geblieben. Der polnische Hausbesitzer sei daher überglücklich gewesen, als der Fluch endlich gebrochen war. Zum Dank habe der Mann seinen Eltern einen Blumenstrauß gebracht und ihnen für ein Jahr die Miete erlassen.

Hermann Löns als Baby auf dem Schoß seiner Mutter

Es ist nicht sicher, ob die Geschichte stimmt, doch Löns erzählte sie stets so überzeugend, dass niemand daran zu zweifeln wagte.

Als Hermann ein Jahr alt war, wurde sein Vater an das 160 Kilometer entfernte Gymnasium in Deutsch-Krone, ebenfalls Westpreußen, versetzt. In diesem Städtchen verbrachte Hermann seine Kindheit und Jugend und erlebte mit, wie seine Mutter weitere elf Kinder zur Welt brachte: Elisabeth (1868), Antonia (1870), August (1872), Otto (1873), Norbert (1874), Konrad (1876), Albert (1878), Rudolf (1879), Edmund (1880), Alfred (1881) und Hugo (1883). Vier Geschwister – Antonia, August, Otto und Norbert – starben noch im Kindesalter. Später gebar Johanne Löns noch drei weitere Kinder, von denen zwei am Leben blieben: Bruno und Ernst.

Schon als Schüler interessierte sich Hermann für Tiere aller Art. Er präparierte Käfer, Schmetterlinge und Vögel, hielt in selbst gebauten Käfigen Hänflinge und Stieglitze, sammelte Vogelnester und Vogeleier und fertigte Tierskizzen an. Schon mit zwölf begleitete er seinen Vater zur Jagd, mit vierzehn schoss er seinen ersten Rehbock.

Bereits in jungen Jahren regte sich in ihm der Drang eines Naturforschers. Er listete 116 Vogelarten auf, die er im Kreis Deutsch-Krone beobachtet hatte und beeindruckte seine Altersgenossen damit, dass er die Stimmen etlicher Vögel und Wildtiere täuschend nachahmte. Trotzdem sollte Hermann Löns auf seine Kindheit und Jugend in Westpreußen später nicht sehr froh zurückblicken:

»Trotz der schönen Umgebung, trotz der wilden Fahrten im Wald und auf der Heide, trotz des Jagens und Fischens und Sammelns saß in mir dieselbe Unzufriedenheit, die sich bei meinem Vater, der ebenso wie meine Mutter Westfale war, recht oft und derb Luft machte. Ich fühlte, dass ich dort nicht zu Hause war, und so hatte ich wohl Gespielen, aber keinen Freund.«

1884 wurde sein aus Paderborn stammender Vater überraschend in seine alte Heimat versetzt – an ein Gymnasium in Münster. Hermann war gerade siebzehn und somit gezwungen, die Schule zu wechseln, wo er nicht gerade geglänzt hatte. Doch nach der Wiederholung der Oberprima fasste er Fuß, er intensivierte seine naturwissenschaftlichen Studien und machte Abitur. Dann stellte sich die Frage, was er studieren sollte. Sein Wunsch wären die Naturwissenschaften gewesen. Auf Drängen seines äußerst autoritären Vaters, der seine Kinder kurz hielt und schlug, schrieb er sich aber für Medizin ein – zunächst in Münster, ab 1887 in Greifswald. Häufiger als in Hörsälen war er in Kneipen oder auf dem Paukboden der schlagenden Verbindung »Cimbria« zu finden. Er galt als Raubein, prügelte sich oft und war dafür bekannt, dass er schnell zum gepflegten Duell bereit war. Schließlich wurde er unehrenhaft aus der »Cimbria« entlassen, weil er es versäumt hatte, einen Betrag von 25 Mark, die er sich geliehen hatte, rechtzeitig zurückzuzahlen. Er brauchte das Geld für die Rückfahrt nach Hause und hoffte, dass sein Vater ihm den geliehenen Betrag gleich in die Hand drücken würde. Als der aber die vielen frischen Schmisse im Gesicht seines Jungen sah, war Löns senior so verärgert, dass er sich empört weigerte.

Hermann Löns als Student der Verbindung Cimbria

Nach seinem Rausschmiss aus der Verbindung wechselte Hermann von Greifswald nach Göttingen, machte sich aber nicht einmal die Mühe, ein neues Studienfach zu wählen. Statt für das Physikum zu büffeln, wie er es seinem Vater versprochen hatte, verbrachte er seine Zeit mit Saufgelagen. Er schloss sich einem Zecherverein an, der sich keck »Klub der Bewusstlosen« nannte, und ertränkte aufkeimende Schuldgefühle und Selbstzweifel in Bier, Schnaps und Wein. Sein Vater war so entsetzt über den Lebenswandel seines Ältesten, dass er dessen Studienfreund Max Apffelstaedt einen besorgten Brief schrieb

»Der Junge zeigt in allem ein so rastloses und gewissenloses Verhalten, dass wir oft daran zweifeln müssen, ob er noch seinen Verstand habe.«

Als Hermann Löns nach einem Semester in Göttingen wieder an die Universität Münster zurückkehrte, sah es anfangs aus, als habe er sich gefangen. Durch die Fürsprache seiner Mutter erlaubte ihm sein Vater daher, statt Medizin doch noch Naturwissenschaften zu studieren. Daraufhin besuchte er eifrig Vorlesungen über Zoologie und züchtete Schnecken.

»Das war damals, als ich nichts als Schnecken im Kopf hatte und weibliche Wesen nur danach einschätzte, ob sie Verständnis für Gasteropoden hatten oder nicht«, schrieb er später in seinen Lebenserinnerungen.

Zum ehrgeizigen Studenten aber wurde er damit nicht. Wie schon in Greifswald und Göttingen zog er es bald wieder vor, die Nächte in Kneipen zuzubringen. Besonders häufig kehrte er bei »Mutter Birken« ein, einer Schenke im Münsteraner Kreuzviertel.

Schon wenn der Stammgast zur Tür hereinkam, rief die resolute Wirtin »Ah, der versoffene Student ist wieder da« – und achtete darauf, dass Hermann ihre siebzehnjährige Tochter nicht belästigte, die beim Ausschenken half: »Tu’ das Kind raus.«

Manchmal ließ er sich derart volllaufen, dass alle Hemmungen von ihm abfielen und wüste Krawalllaune Besitz von ihm ergriff.

So hatte er sich schließlich im Oktober 1889 sogar vor Gericht zu verantworten. Über die Geld- und Gefängnisstrafe konnte er noch lachen, nicht mehr so lustig war es, als sein Vater von der Verurteilung erfuhr. Hermanns jüngster Bruder Ernst sollte später in seinem Buch »Hermann Löns’ Mannesjahre« berichten, wie der alte Herr tobte. Als dessen Frau Klara, Hermanns Mutter, ihn zu besänftigen versuchte und von einem »Dummejungenstreich« sprach, legte der Studienrat demnach erst richtig los:

»Dummejungenstreich? Wie ein Verbrecher vorm Gericht stehen, vor die Schöffen zitiert werden? Mit Gefängnis bestraft! Schämen muss ich mich vor meinen Kollegen. Zum Skandal aller Leute läuft der hier herum. Wer weiß, wo er jetzt wieder steckt. Die ganze Nacht ist er nicht zu Hause gewesen. In welcher zweifelhaften Gesellschaft mag er sich herumtreiben. Das sind doch keine Dummejungenstreiche mehr. Meine Geduld hat nun bald ein Ende.«

Hermann dachte indessen gar nicht daran, auf den Pfad der Tugend einzuschwenken. Mit dem Studium ging es unter diesen Voraussetzungen auch nicht mehr weiter. Er behauptete, er habe eine Doktorarbeit geschrieben, sie nur aber leider auf dem Bahnhof verloren. Nicht einmal seine besten Freunde nahmen ihm die Geschichte ab.

Bitter enttäuscht zeigte sich vor allem sein Vater, der ihm dann 1890 nach einem Eklat wutentbrannt jede weitere Finanzspritze verweigerte.

Hinzu kam, dass er sich in eine junge Frau verliebte, die für seinen alten Herrn als Schwiegertochter völlig indiskutabel war: die Konditoreiverkäuferin Elisabet Erbeck. Die zierliche Frau war zwei Jahre älter als Hermann und hatte schon eine verkorkste Ehe mit anschließender Scheidung hinter sich. Zu allem Überfluss war sie auch noch protestantisch. Doch der ungehorsame Sohn setzte sich auch in diesem Punkt über seinen Papa hinweg und verlobte sich mit Elisabet.

Hermann Löns (zweiter von links) als Student im Kreise seiner Kommilitonen

Eine neue geistige Heimat fand er nach dem Ende des Studiums in den literarischen Zirkeln Münsters. Schon von früher Jugend an hatte er Gedichte über alle möglichen Themen und Stimmungen geschrieben. Jetzt geriet er in den Sog gesellschaftskritischer Naturalisten, die ihre Leidenschaften lodern ließen und der spießigen Kitschpoesie im Geist der »Gartenlaube« Paroli boten. Wie eine Kampfansage an alles Althergebrachte liest sich vor allem sein Neues Lied:

Jetzt hab’ ich satt den schlappen Singsang

Von Liebe, Triebe, Weh und Ach,

Den veilchenblauen Goldschnittsklingklang,

Ich durst’ nach einem Donnerschlag.

Verfaulten Leichen gilt ihr Singen,

Voll Aasgesang die Poesie –

Drum lasst ein neues Lied erklingen

Nach einer neuen Melodie.

Es gelang ihm zwar hin und wieder, das eine oder andere Gedicht in kleinen Zeitungen unterzubringen, echte Anerkennung in den gehobenen Kreisen des Literaturlebens fand er damit aber nicht. Zu den wenigen, die an ihn glaubten, gehörte sein Freund Max. Der literarisch interessierte Zahnmediziner versuchte sogar, ihm Zugang zur »Villa Kiesekamp« zu verschaffen, einem renommierten Treffpunkt für Musiker und Literaten, der von der wohlhabenden Sopranistin Hedwig Kiesekamp geführt wurde. Berühmte Komponisten wie Johannes Brahms und Max Reger waren hier zu Gast. Hermann Löns erteilte die auch literarisch ambitionierte Mühlenbesitzergattin dagegen eine Abfuhr. Diesen unbeherrschten Rüpel wollte sie in ihrem vornehmen Salon nicht sehen. Löns sah sich in seiner Außenseiterstellung bestätigt und fasste seinen Frust in Verse. In seinem Gedicht In der Zwangsjacke schilderte er 1890, wie eingeengt er sich fühlte:

In beiden Fäusten Eisenfesseln,

Der dicke Eisenzaun vor dir,

Zur Rechten Dorn, zur linken Nesseln,

Und hinter dir die Eichentür,

Die Kerkermeisterin, die weise

Und trockne Frau, die Sitte spricht:

»Nur still mein Söhnchen, leise, leise,

Denn all dein Toben hilft dir nicht.«

Gedichte dieser Art trieben seinen Vater vollends zur Weißglut. Schließlich sah der Oberlehrer Löns sein Ansehen durch die literarischen Umtriebe des Juniors derart bedroht, dass er Hermann aus dem Haus warf und mit ihm brach.

Der schlug sich fortan mit Gelegenheitsjobs durch, solidarisierte sich in seinen Gedichten mit den Unterdrückten dieser Welt und sympathisierte mit Sozialisten und Anarchisten. Gleichzeitig schrieb er Verse voller Todessehnsucht. In seinem Gedicht Hoffnung heißt es:

Das Leben ist zum Brechen fad,

Pikanter ist der Tod,

Bald leuchtet mir nach greller Nacht

Das schwarze Morgenrot.

Soziales Engagement und Rebellion verflüchtigten sich aber schon bald. Stattdessen widmete sich der junge Autor existenziellen Lebensfragen. Er musste vor allem einen Weg finden, um mit dem Schreiben Geld zu verdienen. Da bot sich der Journalismus an. Durch die Vermittlung eines Freundes erhielt er die Stelle eines Hilfsredakteurs bei der »Pfälzischen Presse« in Kaiserslautern. Seine Mutter gab ihm das Reisegeld, und am 12. September 1891 hatte er seinen ersten Arbeitstag.

Das Monatseinkommen lag zwar nur bei 60 Mark, aber die Arbeit bot Aufstiegsmöglichkeiten. Doch sein Arbeitseifer erlahmte rasch. Er stöhnte über den Druck, in rascher Folge über ganz unterschiedliche Themen schreiben zu müssen, die ihn nicht einen Deut interessierten: »Montag freisinnige Versammlung, Dienstag Orchesterverein, Mittwoch Geflügelzüchter …« Außerdem fühlte er sich in der Pfalz fremd. »Das Volk hier gefällt mir nicht sehr«, schrieb er seinem Freund Friedrich Borcherding. »Hat so was Rohes und Lautes, gar nicht so wie meine lieben Niedersachsen, aus deren Blut ich entstamme.«

In Wirklichkeit floss zwar in ihm Westfalenblut, aber damit nahm er es nicht so genau. Wichtiger war ihm die Abgrenzung von den Pfälzern.

Die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit: Schon nach knapp fünf Monaten wurde ihm gekündigt. Er war oft unpünktlich gewesen, hatte sich nicht den redaktionellen Zwängen einer Tageszeitung unterworfen und wiederholt unmäßig getrunken. Nach seinem Rauswurf lernte er den sozialdemokratischen Kunstschmied Eduard Clement kennen, der ihn in seiner Wohnung aufnahm und bei der Arbeitssuche unterstützte. Durch dessen Vermittlung fand er schließlich eine neue Stelle als Hilfsredakteur bei der »Reußischen Tribüne« in Gera, einem Parteiblatt der SPD. Er mühte sich, den sozialdemokratischen Überzeugungen seiner Arbeitgeber gerecht zu werden – unter anderem mit dem Gedicht Die rote Nelke. Nach drei Wochen aber musste er schon wieder gehen. Erneut hatte er beim Trinken die Selbstbeherrschung verloren und damit seine dienstlichen Pflichten vernachlässigt.

Wie sollte es weitergehen? Wovon sollte er leben? In seiner Verzweiflung fuhr er nach Hamburg, wo schon seit Wochen die Cholera wütete. Hier starben Tag für Tag Hunderte, Tausende infizierten sich täglich. Das war furchtbar, aber auch ein großartiges Thema. Es reizte ihn, über die verheerende Epidemie zu schreiben, und er hoffte auf reißenden Absatz. Nicht viele Reporter schließlich wagten sich in das verseuchte Gebiet, sodass die Zeitungen vermutlich froh wären, die Berichte eines echten Augenzeugen zu bekommen. Er zog also durch die Elendsviertel, wo die Seuche am schlimmsten war, lauerte vor Krankenhäusern und Isolierbaracken, beobachtete die Krankenträger mit ihren stöhnenden Patienten, sah zu, wie die Toten unter die Erde kamen. Und er schrieb über all das: Wie die Menschen mit sorgenvollen Gesichtern über die Straßen huschten und es nicht wagten, sich die Hand zu reichen; wie sie in die Drogerien strömten, um sich Desinfektionsmittel zu beschaffen und in den Kneipen gähnende Leere herrschte. Eine Nacht verbrachte er sogar in Polizeigewahrsam. Unfreiwillig. Man hatte ihn für einen umherstreunenden Obdachlosen gehalten.

Er recherchierte und schrieb von morgens bis in die Nacht. Auch einige Gedichtverse brachte er zu Papier:

Sie fallen wie die Fliegen um,

Ihr Angstschrei stört mich nicht.

Ich gehe durch die Sterbenden

Mit ruhigem Gesicht.

Die Sense rauscht im Ährenfeld.

Was kümmert das den Baum.

Er weiß, dass ihm Jahrhunderte

Noch sprießt der Lebenstraum.

Die professionelle Distanz, die in diesen Strophen zum Ausdruck kommt, war auch nötig, um das alltägliche Grauen in Gestalt von Reportagen zu dokumentieren. Und tatsächlich gelang es ihm schnell, Abnehmer zu finden. Auf das Honorar dagegen musste er oft warten. Als er fast abgebrannt war, entschloss er sich, als Krankenpfleger einzuspringen. Die Not war groß, und immerhin hatte er ja einige Semester Medizin studiert. Die Arbeit wurde zwar ganz gut bezahlt, war aber kräftezehrend. Das Stöhnen der Kranken und die Nachtschichten trieben ihn an den Rand der Erschöpfung. Als ihn eines Morgens ein Schwindelgefühl erfasste und kalter Schweiß auf seiner Stirn stand, ging es einfach nicht mehr. Ein Arzt schickte ihn sofort ins Bett. Hatte er sich etwa selbst angesteckt? Zum Glück bestätigte sich der Verdacht nicht.

Als die Epidemie abzuklingen begann, siedelte er am 27. September 1892 nach Hannover um, wo seine Verlobte bei ihrer Mutter in der Karolinenstraße 6 lebte. Hier zog er ein, hielt sich einige Monate mit Hilfsarbeiten bei einem Rechtsanwalt und einem Buchhändler über Wasser und mühte sich, als freiberuflicher Mitarbeiter von Tageszeitungen Aufträge zu ergattern. Meist vergeblich.

Am 21. Januar 1893 heiratete er Elisabet Erbeck – es war seiner Braut einfach nicht länger zuzumuten, ohne Trauschein mit einem Mann zusammenzuleben. Die Hochzeit beschränkte sich auf die standesamtliche Trauung. Weder seine Eltern noch seine Geschwister nahmen daran teil. Die beiden Trauzeugen erinnerten sich später, dass sie nie zuvor und auch später kein so trauriges Brautpaar mit derart leichenblassen Gesichtern gesehen hätten.

Knapp drei Monate nach der Hochzeit gründete in Hannover der Journalist August Madsack den »Hannoverschen Anzeiger«. Löns bewarb sich sofort. Doch er machte auf den Herausgeber einen so unsicheren Eindruck, dass Madsack ihn gleich wieder wegschickte. Als er seiner Frau davon erzählte, fasste Elisabet heimlich den Plan, mal selbst mit diesem mächtigen Zeitungsmann zu sprechen. Schon am nächsten Tag machte sie sich auf den Weg – und wurde auch wirklich vorgelassen.