10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

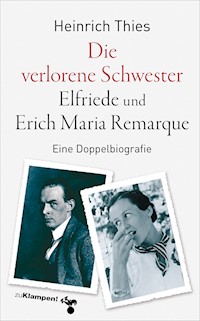

Zwischen diesen Schwestern lagen Welten: Während Marlene Dietrich im Zweiten Weltkrieg amerikanische Soldaten unterhielt, betrieb ihre Schwester Elisabeth mit ihrem Mann in Bergen-Belsen ein Kino für Wehrmachtsoldaten und SS-Leute. Die eine sagte den Nazis den Kampf an, die andere ordnete sich brav unter. Nach 1945 verlor die weltberühmte Diva in der Öffentlichkeit nie wieder ein Wort über ihre Schwester. Tilgte sie aus ihrer Biographie und schwieg darüber bis an ihr Lebensende. Trotzdem unterstützte sie Elisabeth und hielt heimlich Kontakt zu ihr. Die beiden führten einen umfangreichen Briefwechsel, nannten sich »Liesel« und »Pussycat«. Heinrich Thies zitiert in seiner fesselnden Doppelbiographie aus diesen noch nie veröffentlichten Briefen und aus vielen anderen Originaldokumenten und fängt die Verbindung der ungleichen Schwestern erzählerisch ein – eine Beziehung im Schatten der Weltgeschichte, ein Familiendrama zwischen Hollywood und Bergen-Belsen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 533

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Heinrich Thies

Fesche Lola, brave Liesel

Marlene Dietrich und ihre verleugnete Schwester

Hoffmann und Campe

Für Gabriele

1Wiedersehen am Rande der Hölle

Überraschungsbesuch in der Heide. Auf dem Fliegerhorst Faßberg landet am 7. Mai 1945 gegen 9 Uhr das Flugzeug des US-Generals Omar Bradley. Hinter dem Piloten sitzt aber nicht der General, sondern eine Filmschauspielerin: Marlene Dietrich – in der khakifarbenen Uniform der GIs mit Helm und Kampfstiefeln. Die militärisch gekleidete Dame ist am frühen Morgen in München gestartet und über ein Land geflogen, das in Trümmern liegt. Erst am Vortag ist sie darüber informiert worden, dass sich in Bergen-Belsen bei den britischen Besatzungskräften eine Frau gemeldet hat, die behauptet, ihre Schwester zu sein.

Gleich am Flugfeld wartet ein Jeep. Die rund dreißig Kilometer lange Fahrt nach Bergen-Belsen führt, immer wieder behindert durch Militärkonvois, vorbei an Wiesen mit weidenden Kühen, an zerbombten Gehöften und ausgebrannten Autos. Sie endet auf dem Kasernengelände, wo vor kurzem noch die Wehrmacht regierte und jetzt die Briten eingezogen sind. Zielstrebig steuert die Besucherin das Büro des stellvertretenden Camp-Kommandanten Arnold Horwell an.

Der Brite, der gerade von seinem General über den soeben geschlossenen Waffenstillstand informiert worden ist, stammt aus Berlin; erst im Mai 1939 hat der promovierte Volkswirt Deutschland verlassen – gemeinsam mit seiner Frau Susanne. Als Juden sahen sich die beiden wachsender Verfolgung ausgesetzt. Mit der Sprache und Staatszugehörigkeit wechselte der Emigrant auch seinen Namen: Aus Horwitz wurde Horwell. »In England habe ich meinen Witz verloren«, pflegte er später zu sagen. Aber das war nur ein Spruch. Horwell bewahrte sich seinen Humor – obwohl seine Eltern in Theresienstadt ermordet worden waren und die Bilder von Bergen-Belsen ihn nicht mehr loslassen sollten. Und nun also dieser ungewöhnliche Besuch.

Marlene Dietrich mit Flugbegleitern vor der Generalsmaschine, die sie im Mai 1945 nach Bergen-Belsen zu ihrer Schwester gebracht hat – »Plane to Liese« hat sie auf das Foto geschrieben.

»Ein amerikanischer Offizier möchte Sie sprechen«, meldet ein Untergebener. »Kommt angeblich von General Bradley.«

»Lassen Sie ihn rein.«

»Sorry, Captain, aber es ist eine Sie.«

»Auch gut. Dann soll sie reinkommen.«

Unter dem Helm der Besucherin ringeln sich blonde Locken. Horwell meint, das Gesicht zu kennen, ist aber zu verwirrt, um auf den Namen zu kommen.

Mit schelmischem Augenaufschlag reicht ihm die Dame in Uniform die Hand. »Captain Dietrich.«

Da klingelt es bei Horwell, der sich ebenfalls vorstellt – und seiner Überraschung mit galantem Schmunzeln Ausdruck verleiht. »Welche Ehre, Captain!«

Marlene Dietrich wehrt ab. »Quatsch, ich bin auch nur Soldat.«

Obwohl beide aus Berlin stammen, sprechen sie Englisch miteinander. »Ihre Frau?«, fragt die Besucherin, als ihr Blick mehrere Frauenfotos streift, die auf dem Schreibtisch stehen.

»Ja, das ist Suse. Gefällt Sie Ihnen?«

»O ja! Hübsch. Wunderschön, wirklich.«

»Ich werde es ihr ausrichten. So ein Kompliment aus dem Mund eines Filmstars kriegt man ja nicht alle Tage zu hören. Aber hätte ich geahnt, wer mich heute besucht, hätte ich die Bilder natürlich versteckt.«

»Sie haben es ja faustdick hinter den Ohren, Sie Charmeur.«

Das Begrüßungsgeplänkel hat etwas von einem Flirt. Dann wird die Besucherin ernst. Sie bittet darum, ihre Schwester sehen zu dürfen. Erst am Tag zuvor sei sie informiert worden, sofort von München hergeeilt, um Liesel in diesen schwierigen Tagen beizustehen. »Ich habe schon seit sechs Jahren nichts mehr von ihr gehört. Ich hatte immer schon Angst, dass die Nazis sie ins KZ stecken und sie für meine Aktivitäten auf der Gegenseite bestrafen. Aber wahrscheinlich kennen Sie Liesel gar nicht. Eigentlich heißt sie Elisabeth – Elisabeth Will.«

»Der Name ist mir bekannt.«

»Wissen Sie, wie es ihr geht?«

»Gut, jedenfalls den Umständen entsprechend.« Horwell knetet nachdenklich die Hände. »Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Ihre Schwester war nicht im Lager. Sie hat hier mit ihrem Mann ein Kino betrieben.«

Horwell ist der Name der Schwester und ihres Mannes seit Tagen vertraut. Das Ehepaar Will hat sich mit der Bitte um Vergünstigungen an ihn gewandt. Während die kleine Frau die Verwandtschaft mit Marlene Dietrich eher verschämt ansprach, trat ihr Mann fordernd auf, beklagte lautstark die Schikanen, denen er ausgesetzt sei, und führte seine berühmte Schwägerin ins Feld. Unschätzbare Dienste habe die den Amerikanern erwiesen. Immer noch, tönte der Kerl, sei der »Propagandawert« der Dietrich ungeheuer hoch.

Propagandawert! Horwell empfand es als Ironie der Geschichte, dass die beiden Schwestern während des Krieges Ähnliches gemacht hatten – nur an verschiedenen Fronten: Marlene hatte die US-Soldaten auf ihrem Vormarsch durch Europa begleitet und mit »Lili Marleen« und anderen Liedern bei Laune gehalten, Elisabeth hatte gemeinsam mit ihrem Mann deutsche Soldaten mit Ufa-Filmen in Traumwelten entführt. Nur anderthalb Kilometer vom Konzentrationslager entfernt hatten die Wills auf dem Kasernengelände ein Truppenkino geführt. In den »Tonlichtspielen« – mit zweitausend Plätzen, Bühne und angeschlossenem Kasino, zu dem ein Festsaal und eine Gaststätte gehörten –, waren auch SS-Offiziere vom Lager Bergen-Belsen ein und aus gegangen. In einem Nebentrakt des schlossartigen Gebäudes hatten die Wills in einer komfortablen Wohnung im Obergeschoss gelebt. Als die Briten kamen, mussten sie ihr Appartement räumen und in schlichtere Personalzimmer ziehen.

Horwell fordert Marlene höflich auf, Platz zu nehmen, bestellt Tee, bietet ihr eine Zigarette an und berichtet kurz, wie es ihrer Schwester und ihrem Schwager geht: dass sie sich frei bewegen können, trotz ihrer Verstrickung in das NS-System nicht als Gefangene oder gar Geiseln interniert sind.

Verstrickung in das NS-System? Marlene verschlägt es einen Moment die Sprache, sie ringt um Fassung. »Und ich hatte gedacht, Liesel wäre hier halb verhungert.«

»Seien Sie froh, dass Sie sich geirrt haben.«

Die Besucherin wirkt verwirrt. »Sie müssen verstehen, Captain«, beginnt sie in stockendem Ton. »Aber das ist alles nicht so leicht für mich. Ich weiß immer noch nicht, was aus meiner Mutter geworden ist. Sie wohnt in Berlin – oder besser: Sie hat in Berlin gewohnt. Ich weiß nicht, ob sie diese fürchterlichen Luftangriffe überlebt hat. Ich habe Ike gebeten, nach ihr suchen zu lassen.«

Ike! Horwell versteht, dass mit »Ike« der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower, gemeint ist, und nickt beeindruckt. Eisenhower hat zurzeit anscheinend keine anderen Sorgen, geht es ihm durch den Kopf, und er muss unwillkürlich lächeln. Dann schlägt er vor, das Ehepaar Will holen zu lassen. Marlene schüttelt den Kopf. »Nicht meinen Schwager! Nur Elisabeth. Ich würde gern mitkommen, wenn Sie sie holen. Einverstanden, Captain?«

»Okay, Captain Dietrich. Ich lasse einen Jeep rufen. Ihre Schwester arbeitet hier zwar irgendwo im Camp, aber das Gelände ist riesig. Sie werden sehen.«

Das Kasernengelände liegt am Rand eines großen Truppenübungsplatzes, der tief in die Lüneburger Heide hineinragt, mit Schießbahnen zwischen Wäldern, Mooren und Heideflächen. Fünfundzwanzig Dörfer mussten geräumt werden, 3600 Bewohner ihre Heimat verlassen, als 1935 die Wehrmacht angerückt war, um sich auf einen neuen Krieg vorzubereiten. Doch die Wehrmachtssoldaten sind verschwunden. Die Briten haben das Kommando in der Heide übernommen.

Der 7. Mai 1945 ist ein schöner Tag, ein Maientag wie aus dem Bilderbuch. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Die frühe Wärme hat die Natur in eine wahre Aufbruchsstimmung versetzt. Aus dem nahen Wald weht der Duft von Kiefernharz herüber, es riecht nach Lindenblüten und Heckenrosen. Aber in die Frühlingsdüfte mischen sich andere Gerüche: der Gestank von Desinfektionsmitteln, durchsetzt von Rauch.

Erst wenige Wochen zuvor sind in Bergen-Belsen die Pforten der Hölle geöffnet worden. Britische Soldaten haben das Lager in der Nähe des Truppenübungsplatzes erreicht und Baracken betreten, in denen sie auf ausgezehrte, neben Leichen kauernde Menschen gestoßen sind. Kinder mit alten Gesichtern, Frauen und Männer, zu Skeletten abgemagert – wimmernd, apathisch, halb irre vor Hunger, Durst und Schmerzen, an Typhus, Fleckfieber und Tuberkulose leidend. Viele sind schon wenige Tage nach der Befreiung gestorben. Sie wurden sofort in Massengräbern beigesetzt. Die drohende Pestgefahr ließ den Briten keine andere Wahl. Das komplette Lager musste desinfiziert und nach und nach geräumt werden. Etliche der befreiten Häftlinge sind aber an diesem Tag im Mai noch auf dem Lagergelände, wo sie jetzt die lang ersehnten Lebensmittel erhalten, wenn auch noch viel zu wenig: Kartoffeln, Rüben, ein bisschen Speck. Sie kochen im Freien. Überall glimmen Feuerstellen. Was brennbar ist, wird verheizt – egal ob Bretter oder alte Schuhe.

Die Kranken und Geschwächten werden auf dem benachbarten Kasernengelände notdürftig in Militärgebäuden oder unter freiem Himmel versorgt. Ein Teil des deutschen Lagerpersonals ist von den Briten dazu verdonnert worden, für die befreiten Häftlinge und die britischen Soldaten im großen Stil Essen zuzubereiten. Auch Elisabeth Will. Ihr Mann Georg, der einstige Kinobetreiber, muss Geschirr spülen. Auf eigenen Wunsch, wie Horwell betont.

Aber Marlene will nur ihre Schwester sehen. Horwell lässt sie zu ihr in die Kantinenküche bringen. Elisabeth schält gerade mit anderen Frauen Kartoffeln, als Marlene sie bemerkt. Die kleine Frau in dem grauen Kittel starrt die Uniformierte erst eine Schrecksekunde lang an, bevor sie begreift, wer da vor ihr steht.

»Leni!«

»Liesel.«

Nach einem kurzen Moment der Unsicherheit schließen sich die beiden in die Arme. Elisabeth weint, Marlene bleibt beherrscht.

Fast sieben Jahre haben sie sich nicht gesehen, seit Frühjahr 1939 auch nichts mehr voneinander gehört. Und nun auf einmal wieder vereint, zumindest für kurze Zeit. Liesel ist anzusehen, dass sie das alles noch nicht fassen kann.

Horwell schlägt vor, das Gespräch in seinem Büro fortzusetzen, und gibt Elisabeth die Möglichkeit, sich umzuziehen, während er schon mit Marlene vorfährt.

Als Elisabeth kurze Zeit später zaghaft das Büro betritt, muss Horwell schmunzeln. Mrs. Will sieht aus wie ein Hausmütterchen aus einem Witzblatt. Sie trägt einen großen, ziemlich geschmacklosen Strohhut, der ihr dauernd vom Kopf rutscht, sie ist klein, pummelig und vor Aufregung rot im Gesicht. Horwell, der immer noch Englisch mit deutschem Akzent spricht, bietet ihr eine Zigarette an. Elisabeth, deren Englisch fast ebenso gut ist, nimmt die Zigarette dankend an, schüttelt aber den Kopf, als Horwell ihr Feuer geben will.

»Thank you, Sir, but I don’t smoke.«

Marlenes Augen verengen sich zu Schlitzen, flüsternd herrscht sie ihre Schwester an, als würde sie mit einem unartigen Kind schimpfen: »Warum nimmst du die Zigarette denn überhaupt, wenn du gar nicht rauchst?«

Liesel schießt noch mehr Blut ins Gesicht, während sie die Zigarette zitternd hin und her dreht. »Oh, tut mir leid«, stammelt sie. »Aber das hat nichts damit zu tun, dass man Zigaretten hier als Ersatzwährung betrachtet, wie du vielleicht denkst. Gar nichts. Es gehört sich einfach nicht, eine Zigarette abzulehnen, die einem ein Engländer anbietet, weißt du? Das wird als Unhöflichkeit empfunden.«

Unhöflichkeit? Horwell, der das deutsche Getuschel versteht, lächelt versonnen in sich hinein. In einem Brief an seine Frau in London wird er schreiben: »Was ist das nur für eine Welt, in der die Leute in dieser Landschaft des Todes noch Wert auf solche Art von Höflichkeit legen?«

Marlene Dietrich hat ein Gespür für das Absurde der Situation, sie ahnt, welch unrühmliche Rolle ihre Schwester in dieser Maschinerie des Massenmordes gespielt hat, und sie bittet Horwell, ihr das Todeslager zu zeigen.

Doch der schüttelt nachdenklich den Kopf. »Tut mir leid, gnädige Frau, aber Unbefugte dürfen derzeit nicht auf das Lagergelände. Mit Rücksicht auf die ehemaligen Häftlinge. Die meisten sind in keinem guten Zustand. Außerdem herrscht nach wie vor Seuchengefahr. Nur Ärzten und medizinischen Hilfskräften ist der Zutritt gestattet. Sie müssen verstehen.« Der Brite bemerkt, dass seine Besucherin enttäuscht den Kopf senkt – und er erzählt, was er selbst gesehen hat.

»Ich habe ihr genug Details geschildert, um sie fast krank zu machen«, wird er seiner Frau schreiben. »Sie war kurz davor, sich zu übergeben.«

Aber der Gedanke an das monströse Grauen hindert ihn nicht daran, das Anliegen seiner charmanten Besucherin ernst zu nehmen. Eigentlich liegt ja die Behandlung des Wehrmachtpersonals, wozu auch die Wills gehören, in der Zuständigkeit der Militärregierung, doch er verspricht Marlene Dietrich, sich für ihre Schwester und den Schwager einzusetzen. Auch für eine Typhusimpfung werde er sorgen. »Ich tue, was ich kann.«

Marlene ist gerührt – und bemüht, sich dankbar zu zeigen, bietet sie dem Oberleutnant ein Foto mit Autogramm an. »Wunderbar«, sagt Horwell. »Ich werde es Suse schicken. Die wird sich freuen. Wir haben zusammen den ›Blauen Engel‹ gesehen. Wir waren begeistert. Wir haben tagelang Ihr Lied gesungen. Was sag ich? Wochen! Wochenlang! Wie ging es noch mal?« Moment, ja:

Ich bin die fesche Lola,

der Liebling der Saison,

ich hab ein Pianola …

… zu Haus in mei’m Salon. Marlene Dietrich presst unwillkürlich die Lippen zusammen, als ihr bewusst wird, dass sie mitgesungen hat. In dieser Umgebung. Auf Deutsch. Sie zieht ein Foto aus der Handtasche, signiert es mit feierlicher Geste und schiebt es zum Briten hinüber.

Mit dem Foto wird Horwell seiner Frau auch eine Zigarettenkippe schicken, an der noch Lippenstiftspuren seiner berühmten Besucherin haften – ein Souvenir, das von einer denkwürdigen Begegnung zeugt.

Für eine knappe halbe Stunde lässt Horwell die beiden Schwestern allein. Denn natürlich haben sich Liesel und Leni viel zu erzählen. Elisabeth berichtet von ihrer Sorge um den Jungen, der noch in Kriegsgefangenschaft ist, und vom Irrsinn der vergangenen Wochen, als die SS-Leute das Weite suchten und die Engländer anrückten. Wie die KZ-Insassen und Kriegsgefangenen freikamen und die Besatzer den Deutschen Vergeltung androhten. Ganz Bergen, hieß es, solle in den nächsten Tagen evakuiert werden. Ganz Bergen! Zum Glück habe sie jetzt diese Arbeit in der Küche. Nicht schön, aber besser als Nichtstun, und man müsse wenigstens nicht hungern. Leider habe man sie aus ihrer Wohnung geworfen. Jetzt müsse sie sich mit ihrem Mann und vier wildfremden Leuten eine Kellerwohnung teilen. Sehr eng sei es darin. Scheußlich eng.

Marlene umreißt in knappen Sätzen, wie sie mit der US-Armee durch Europa gezogen ist und gegen das Kriegsgetöse angesungen hat – in großen Zelten oder unter freiem Himmel zwischen Panzern. Manchmal sei ihr gar nicht zum Singen zumute gewesen, sagt sie. Beide rätseln, wie es wohl ihrer Mutter ergangen sein mag, die immer noch in Berlin lebt zwischen all den Trümmern. Wenn sie denn überhaupt noch am Leben ist. Liesel hat schon seit einigen Wochen keine Nachricht mehr von ihr erhalten.

Für ein längeres Gespräch bleibt keine Zeit. Da General Bradley in München sein Flugzeug braucht, muss Marlene noch am selben Tag zurückfliegen. Außerdem ist auch die Konzertreise bei den US-Truppen längst nicht zu Ende.

Die Begegnung mit ihrer Schwester aber hat sie aufgewühlt. Natürlich hätte sie schon vorher wissen können, dass Liesel nicht ins KZ verschleppt worden ist, sondern dass ihr Umzug nach Bergen-Belsen mit diesem Kino zu tun hat. Sie hatten darüber ja sogar bei ihrem letzten Treffen vor vielen Jahren gesprochen. Aber die Einzelheiten, die sie gerade erfahren hat, machen ihr zu schaffen. Unvorstellbar, in welcher Gesellschaft Liesel den Krieg verbracht hat! Und in welcher Nachbarschaft. Aber die Schuld daran trägt aus Marlenes Sicht einzig Elisabeths Mann, ihr Schwager Georg Hugo Will. Der einstige Varietédirektor hat offenbar gemeinsame Sache mit den Nazis gemacht, und Liesel hat es nicht gewagt, sich gegen diesen – wie Marlene immer schon fand – »ungehobelten Kerl« zur Wehr zu setzen. Lange hat sie befürchtet, ihre Schwester und ihre in Berlin lebende Mutter würden von den Nazis unter Druck gesetzt, weil sie den »Feind« unterstütze. Jetzt steht endgültig fest, dass sie sich getäuscht hat. Keine Frage: Liesel hat auf Seiten der Täter gestanden.

2Die frühen Jahre

Liesel hieß eigentlich mit vollem Namen Ottilie Josephine Elisabeth. Marlene wurde auf den Namen Marie Magdalene getauft. Die beiden waren das, was man »höhere Töchter« nannte. Ihre Mutter entstammte einer Juweliersfamilie mit großem Uhrengeschäft in der Nähe des Brandenburger Tores, ihr Vater war Polizeileutnant in Diensten des Kaisers. Elisabeth kam am 5. Februar 1900 zur Welt, Marie Magdalene knapp zwei Jahre später am 27. Dezember 1901. Die Mädchen wuchsen in einer geräumigen Wohnung mit Flügeltüren, Stofftapeten und Dienstmädchen in der Sedanstraße in Schöneberg auf, einer damals noch selbständigen Stadt vor den Toren Berlins, in der neunzigtausend Menschen lebten und die Straßenbahnen von Pferden gezogen wurden.

Josephine Dietrich, geborene Felsing, war dreiundzwanzig Jahre alt, als sie mit ihrer ersten Tochter niederkam. Sie galt nicht als Schönheit, wusste sich aber vorteilhaft zu kleiden. Auch bei ihren Töchtern legte sie Wert auf ein präsentables Äußeres. Ein Familienfoto aus dem Jahr 1906 zeigt die Schwestern in Rüschenkleidern mit großen Strohhüten und Schleifen im Haar. Doch Josephine Dietrich beschränkte sich nicht darauf, ihre Mädchen hübsch auszustaffieren, sie mühte sich ebenso, ihnen Manieren und Pflichtgefühl beizubringen. Denn sie war eine strenge Frau und achtete auf Etikette – geprägt von Ehrgeiz und preußischer Selbstdisziplin. Ein »guter General«, wie Marlene Dietrich sie später nennen sollte. Nur selten passierte es ihr, dass sie »sich gehen« ließ. Nach einem Maskenball kam sie zum Beispiel einmal in der Nacht als Blumenmädchen mit einem Korb voller Blumen ins Schlafzimmer ihrer Töchter und trällerte vor deren Betten ein Lied. Ein Moment, an den sich Liesel noch Jahrzehnte später erinnerte.

Marie Magdalene (links) mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Ottilie Josephine Elisabeth im Jahr 1905.

Im Übrigen war Selbstbeherrschung eine der höchsten Tugenden Josephines. Noch vor der Einschulung ließ sie ihren Töchtern von Privatlehrern Schreiben und Lesen beibringen. Mit dem Abc lernten die Mädchen von ihrer Mutter kleine Gedichte – auch solche, die sie noch nicht richtig verstanden. Zum Beispiel dieses Gedicht von Ferdinand Freiligrath, das im Wohnzimmer in einem Glasrahmen an der Wand hing und Marlene ihr Leben lang zu Tränen rühren sollte, obwohl sie es als Kind ziemlich hochtrabend und merkwürdig fand:

O lieb, solang du lieben kannst!

O lieb, solang du lieben magst!

Die Stunde kommt, die Stunde kommt,

Wo du an Gräbern stehst und klagst!

Familie Dietrich im Sonntagsstaat: die älteste Tochter Elisabeth (links), Mutter Josephine, Vater Louis Erich Otto und Marie Magdalene (1906).

Der Vater kümmerte sich nicht um die Erziehung der Mädchen. Louis Erich Otto Dietrich, geboren 1868, hielt sich überhaupt nur selten in den eigenen vier Wänden auf. Und es war nicht der Dienst, der ihn von seiner Familie fernhielt. Der schneidige Leutnant mit dem gezwirbelten Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart und der ordengeschmückten Brust war kein besonders ehrgeiziger Polizist. Dafür aber ein Frauenheld. Ein Casanova. Und weil er seine sittenstrenge Josephine schon bald langweilig fand, suchte er sein Glück bei anderen Damen – häufig auch bei Prostituierten. Elisabeth und Marie Magdalene bekamen ihren Vater oft tagelang nicht zu sehen. Wenn er aber kam, war er charmant und sang ihnen mit seiner schönen Tenorstimme etwas vor. Einmal gab er sogar, begleitet vom Geigenlehrer, eine Arie aus der Zauberflöte zum Besten: »In diesen heil’gen Hallen kennt man die Rache nicht …«

Doch seine Seitensprünge rächten sich. Louis Dietrich infizierte sich mit Syphilis. Am Ende wurde es so schlimm, dass zu den Geschwüren, Fieberschüben und Lähmungserscheinungen auch psychische Störungen kamen und der Patient in die Anstalt für Gemütskranke in Berlin-Westend verlegt werden musste. Hier besuchte ihn auch Josephine mit ihren Töchtern bisweilen. Die Mädchen waren schockiert, als sie ihn zuletzt sahen – so bestürzt, dass der Klinikarzt besänftigend auf sie einredete, wie Liesel sich später erinnerte. »Ihr braucht nicht zu weinen, Kinder«, sagte der Arzt. »Euer Vater wird wieder gesund.«

Aber Louis Dietrich wurde nicht gesund. Am 5. August 1908 starb er – Liesel war acht, Marie Magdalene erst sechs Jahre alt.

Liesel ist erschüttert, als die Todesnachricht das Haus in der Sedanstraße erreicht. Sie nimmt sich eine Fotografie ihres Vaters mit ins Bett und weint sich in den Schlaf. Auch wenn ihr Vater oft nicht zu Hause war, sie hat ihn geliebt. Fast immer hat er ihr eine Kleinigkeit mitgebracht, wenn er nach längerer Abwesenheit heimgekehrt ist – ein Bilderbuch, Haarschleifen, Pralinen. Und wenn er sie in den Arm genommen und »meine Süße« genannt hat, dann war es ihr, als schwebe sie auf einer Wolke. »Vatel«, hat sie ihn genannt. »Vatel«.

So zärtliche Gefühle kann sie ihrer Mutter nicht entgegenbringen. Die ist immer so streng, so kühl, und Liesel spürt, dass sie Marlene viel lieber hat. Die muss nur auf ihrer Mandoline herumklimpern, und schon stimmt die sonst so sachliche Frau Lobeshymnen an. »Großartig« oder »Du hast Talent, meine Kleine«. Sie selbst dagegen kann sich noch so sehr abmühen – ob auf dem Klavier oder mit der Geige –, und das Höchste der Gefühle ist dann ein »Brav, Elisabeth« als Anerkennung. Wenn überhaupt. Natürlich weiß sie, dass Marlene viel musikalischer ist als sie selbst. Die braucht gar nicht lange zu üben, um ihrer Mandoline schöne Melodien zu entlocken. Bei Marlene geht alles wie von selbst. Vor allem sieht sie eben auch besser aus mit ihren rötlich blonden Haaren, dem weißen Porzellangesicht und den strahlenden blauen Augen. Es heißt, dass sie das hübsche Gesicht ihres Vaters geerbt hat. »Mein Sonnenschein«, nennt ihre Mutter sie manchmal in seltenen Momenten des Überschwangs. Und das ist gar nicht falsch. Marlene ist wirklich ein Sonnenschein, wie Liesel neidlos anerkennen muss. Sich selbst findet sie dagegen hässlich, potthässlich sogar. Nur ihren Vater scheint das nicht gestört zu haben. Der hat immer wieder gesagt: »Wie hübsch du geworden bist, meine Süße.«

Auch zuletzt noch, als sie Vatel mit ihrer Mutter und Marlene im Krankenhaus besucht hat und seine Haut schon ganz gelb war. Zum Abschied hat er ihr über den Handrücken gestrichen. Näher kommen durfte sie ihrem Vater da schon nicht mehr. Das hatte ihre Mutter streng verboten.

Aber der Krankenhausbesuch liegt Wochen zurück. Gern hätte Liesel ihren Vater noch mal gesehen. Doch ihre Mutter sagte stets, es gehe ihm nicht gut. Besuch sei zu anstrengend für ihn. Jetzt wird er seine Liesel nie mehr in den Arm nehmen. Jetzt ist er tot, wie die Erwachsenen sagen. Tot. Was für ein Wort!

Marlene weint nicht. Sie hat von ihrer Mutter gelernt, dass man seine Gefühle im Zaum halten muss. Dass man nicht flennt wie ein altes Waschweib, sondern sich beherrscht. Wie ein Soldat eben.

So hält es auch Josephine Dietrich selbst. Sie zieht sich ins Schlafzimmer zurück, legt ein Witwenkleid an, das sie in eine Krähe mit Fledermausflügeln verwandelt, und bindet ihren Töchtern schwarze Schleifen ins Haar. Und dann wird der Mantel des Schweigens über diesen Todesfall gebreitet. Louis Dietrich ist für seine Witwe auch im übertragenen Sinne gestorben.

Im Alltag ist der Verlust des Vaters sowieso kaum zu spüren. Schon ein Jahr vor seinem Tod hatte Louis Dietrich ja eine andere Adresse und Telefonnummer als seine Frau. Keinesfalls darf bekannt werden, dass er an den Folgen einer Geschlechtskrankheit gestorben ist. Seine Witwe tut alles, um die tatsächlichen Umstände seines Todes zu verschleiern. Den Kindern, Familienangehörigen und Bekannten wird gesagt, der Leutnant sei vom Pferd gestürzt. Marlene Dietrich schrieb später, als sie es längst besser wusste, ihr Vater sei im Ersten Weltkrieg gefallen.

Die beiden Schwestern wuchsen also mit einer Lüge auf – und sie lernten schon früh, dass man sich nicht sklavisch an die Wahrheit halten muss, wenn man seine Geschichte erzählt.

Als ihr Vater starb, gingen Elisabeth und Marie Magdalene schon zur Schule – in die Auguste-Viktoria-Schule für Mädchen, eine umgebaute Villa in Charlottenburg. Die Haare der Mädchen waren zu Zöpfen geflochten, sie trugen Wollsocken und schulterten lederne Ranzen. Liesel nahm die jüngere Schwester an die Hand, wenn sie die Eisenpforte passierten und auf das Schulgebäude zuschritten.

Liesel ging gern zur Schule. Sie hatte ja schon zu Hause Lesen und Schreiben gelernt und war in fast allen Fächern die Beste. Sie genoss es, von ihren Lehrerinnen gelobt zu werden. Vor allem las sie gern. Sie hatte ihre Lesebücher immer schon nach wenigen Tagen durch, kannte die Geschichten, lange bevor sie im Unterricht drankamen. Natürlich war sie begierig auf weiteren Lesestoff, wünschte sich zum Geburtstag und zu Weihnachten vor allem Bücher. Denn was gab es Schöneres, als abzutauchen in fremde Welten, sich in andere Menschen in allen möglichen Zeitläuften und Milieus hineinzuversetzen – egal ob Kinder oder Erwachsene – und märchenhafte Abenteuer zu erleben, die einen das Hier und Jetzt vergessen ließen.

Marie Magdalene, die in ihrer Familie nur Lena oder Leni hieß und sich dann mit zwölf selbst den Namen Marlene geben sollte, hatte andere Interessen. Als kleines Mädchen brannte sie darauf, endlich eingeschult zu werden, aber dann wurde ihr die Schule schnell langweilig. Ein Pflichtprogramm, nicht viel mehr. Dabei musste sie sich gar nicht besonders anstrengen. Sie bekam gute Noten, schrieb gute Aufsätze, tat, was von ihr verlangt wurde. Aber damit erfüllte sie eben nur ihre Pflicht. Nie wäre es ihr eingefallen, wie Liesel stundenlang zu lesen. Sie spielte lieber auf ihrer Mandoline oder auf der Geige; sie malte, bastelte und dekorierte ihr Zimmer und die Musikinstrumente mit bunten Seidenbändern. Allzu viel Zeit für solche Beschäftigungen blieb ihr nicht. Denn nach der Schule war ihr Arbeitstag noch lange nicht zu Ende.

Noch bevor sich Liesel und Leni an die Hausarbeiten machen konnten, erwartete sie Miss Wolf, eine Privatlehrerin, die mit ihnen englische Konversation übte. Vor dem Abendessen, das immer schweigend eingenommen werden musste, hatten sie sich mit der Geige und dem Klavier zu beschäftigen. Nach dem Essen kam eine weitere Privatlehrerin, »Mademoiselle« genannt, um sie in französischer Konversation und im Aufsatzschreiben zu unterrichten. Dreimal die Woche stand außerdem orthopädisches Turnen auf dem Programm, und später kam noch die Tanzschule dazu sowie – speziell für Marlene – Ballettunterricht.

Kurze Zeit nach dem Tod ihres Mannes zog Josephine Dietrich mit ihren Töchtern nach Berlin. Damit war sie wieder ihrer Mutter näher, die für Liesel und Leni bei den wechselnden Lebensumständen, die noch auf sie zukommen sollten, wie ein Fels in der Brandung war. Die Enkeltöchter nannten sie Eimimi. »Eine hochintelligente, gepflegte Dame, die vom Alter nichts wissen wollte, die uns sehr liebte«, wie Liesel viele Jahre später schrieb. »Eimimi, unsere Großmutter, brachte Glanz und Schimmer. Wir bekamen die herrlichsten Geschenke, Bouillon mit Fleischpastete, Eis, den herrlichsten Kuchen.« Manchmal holte Eimimi ihre Enkeltöchter mit der Kutsche von der Schule ab, und jeden Sonntag lud sie sie in ihre elegante Wohnung ein, in der ein Zimmer eigens für die beiden Mädchen eingerichtet war – mit Kindertapete, Sofa und Puppenhaus. Besonders entzückt waren Liesel und Leni, als Eimimi ihnen eine Laterna magica schenkte. Unter den Bilderserien war auch La Traviata. Marlene konnte gar nicht genug bekommen von den bezaubernden Bildern. Sonntagsnachmittags fuhr ihre Großmutter mit Josephine und den Enkeltöchtern in den Grunewald. Bei den anschließenden Spaziergängen gab es Kaffee und Schokolade, Eis und Kuchen. Aber anders als Liesel war Marlene davon gar nicht begeistert. Viel lieber hätte sie mit den Jungs aus der Nachbarschaft Späßchen ausgeheckt.

Auch wenn die Familie im Sommer an die See fuhr, spielte Marlene meist mit Jungen. Am liebsten zog sie mit der »Strandkompanie« herum. »Du betteltest so lange, bis Mutti es erlaubte«, schrieb Liesel ihr später. »Bald warst du immer Leutnant, es gefiel Dir sehr. Du hattest Deine Leutchen schön im Zug und ließest sie exerzieren.« Während Liesel an ihrer Strandburg werkelte, kommandierte Marlene ihre Soldaten, die fahneschwenkend an ihr vorbeimarschierten.

Liesel erinnerte sich auch, wie Leni sich in ihren »Seppl-Hosen« gefiel. »Dazu hattest Du ein passendes Hemd und ein grünes Hütchen. Am liebsten wärst Du mit den Seppl-Hosen zur Schule gegangen.«

Sogar ihre Mutter konnte darüber lachen. Bei aller Strenge, allen Erziehungsbemühungen vergötterte sie Marlene, die sie »Pussycat« nannte. Stolz beobachtete sie, welche Fortschritte Leni auf der Geige oder beim Tanzen machte, stolz applaudierte sie, wenn »Pussycat« bei einer Schulaufführung in der Hauptrolle glänzte oder wenn sie »O sole mio« sang. Liesel dagegen löste auch mit den besten Noten keine Begeisterungsstürme bei ihrer Mutter aus. Josephine spürte dies selbst. Sie mühte sich, auch die Älteste nicht zu kurz kommen zu lassen. Aber sie musste sich dazu zwingen – und man merkte es ihr an. Von Herzenswärme konnte keine Rede sein.

Von inniger Liebe war auch Josephines Beziehung zu dem Privatgelehrten Ulrich Gustav Heinrich Bünger nicht geprägt. Trotzdem heiratete sie den Doktor der Philosophie am 22. Juni 1909. Bünger war am Tag der Trauung bereits vierzig Jahre alt. Alles deutet auf eine Vernunftehe. Die verwitwete Juwelierstochter, die man meistens in hochgeschlossenen Blusen sah, hatte schließlich auch schon ihre Jugendzeit hinter sich. Außerdem war der Angetraute gesellschaftlich durchaus vorzeigbar: Oberlehrer an der Berliner Schillerschule, promoviert, gebildet. Trotzdem wurde die Ehe schon nach zwei Jahren wieder geschieden. Der ehrbare Mann aus Pommern hatte sich, heißt es, bei all seiner Bildung schlicht als Langweiler erster Güte erwiesen.

Nach der Scheidung nahm Josephine wieder den Namen Dietrich an. Es wurde finanziell eng. Aus der kurzen Ehe ließen sich keine Versorgungsansprüche ableiten, die Witwenrente reichte hinten und vorn nicht, und das Juwelier- und Uhrengeschäft ihrer Eltern hatte Josephines jüngerer Bruder Willibald geerbt.

Und Onkel Willi lebte auf großem Fuß. Marlene und Liesel konnten nur staunen, wenn sie ihn in seiner großen Wohnung in der Liechtensteiner Straße besuchten, wo es immer so intensiv nach russischen Zigaretten roch, von denen er, wie man sich erzählte, pro Tag um die hundert rauchte. Hier trafen sich auch allerlei Künstler, darunter der Tenor Richard Tauber und viele Theaterleute. Josephine hielt von diesen »Zigeunern«, wie sie sich ausdrückte, rein gar nichts, Marlene dagegen fühlte sich magisch zu ihnen hingezogen. Im Sommer verbrachten die beiden Schwestern viele Tage in Onkel Willis Landhaus am Wandlitzer See, wo man nach Herzenslust schwimmen oder in der Sonne liegen konnte.

Natürlich aber wollte Josephine Dietrich ihrem Bruder nicht auf der Tasche liegen und nicht auf milde Gaben ihrer Mutter angewiesen sein. Sie entschloss sich, eine Arbeit anzunehmen. Zwar hatte sie keinen Beruf gelernt, war aber in allen Bereichen der Hauswirtschaft ausgebildet und erfahren. So traf es sich gut, dass der Offizier Eduard von Losch im Frühjahr 1912 eine gepflegte Dame suchte, die seine Berliner Wohnung in Schuss hielt.

Der Oberleutnant, am 20. Dezember 1875 in Dessau geboren, entstammte einer adligen und zugleich wohlhabenden Familie und hatte bereits die Welt gesehen. Schon 1904 war von Losch als junger Offizier vom Kaiser für zweieinhalb Jahre nach China entsandt worden. Nach einem zwischengeschalteten Studium der Sinologie war er 1909 noch ein zweites Mal nach Peking zurückgekehrt, um die Schutzwache der deutschen Gesandtschaft zu verstärken – ebenfalls für die Dauer von zwei Jahren. Etliche Vasen, Bilder und Möbel aus dem Reich der Mitte zierten jetzt seine Junggesellenwohnung. Und der weitgereiste Offizier wusste die Dienste seiner Haushälterin bald sehr zu schätzen – zunächst in Berlin, später in Braunschweig und in Dessau. Oft war von Losch auf Manövern in Ostpreußen oder Pommern, aber wenn er dann in seine blitzblanke Wohnung zurückkehrte, erwartete ihn immer ein Festschmaus, veredelt durch Kerzenschein und den Duft frischer Blumen. Auch Josephines Gegenwart als Frau trug zu seinem Wohlbefinden bei. Allmählich kamen sich die beiden näher, und das Dienstverhältnis wandelte sich in eine Liebesbeziehung.

Ihre Töchter ließ Josephine von Gouvernanten, jungen Mädchen vom Lande, betreuen, während sie sich um den Oberleutnant und seine Wohnung kümmerte. Bald kam die Idee auf, noch ein weiteres Mal den Bund der Ehe einzugehen, und Josephines Familie überwand ihre Bedenken schnell. Denn die Heirat mit Eduard von Losch verhieß nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch gesellschaftlichen Aufstieg. Es war ja nicht zu verachten, dass die Tochter der Juweliersfamilie künftig mit einem Adelsprädikat glänzen und den doch etwas anrüchigen Namen Dietrich, der so penetrant an Einbruchswerkzeug erinnerte, ablegen konnte.

Doch die Hochzeit im Sommer 1914 fiel außerordentlich schlicht aus. Nur wenige Gäste leisteten dem Brautpaar Gesellschaft, und nur vor dem Standesamt gaben sich Josephine und Eduard ihr Jawort. Ohne anschließenden Tanz und Hochzeitsbankett. Denn für ein rauschendes Fest war es nicht der rechte Zeitpunkt. Niemand konnte nun mehr darüber hinwegsehen, dass für Eduard von Losch und seine Kameraden bald der Ernstfall eintreten würde. Nachdem in Sarajevo der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand ermordet worden war, erklärte Österreich Serbien den Krieg und löste damit eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus. Ein Bündnispartner nach dem anderen mobilisierte seine Truppen. Auf beiden Seiten. Da wollte selbstverständlich Kaiser Wilhelm II. nicht zurückstehen, der sich lange schon danach gesehnt hatte, seinen Ruhm zu mehren. Und mit Hurra ging es an die Front.

Der Abschied von der Familie oder der Liebsten erfüllte aber auch manchen mit heimlicher Angst. »Jetzt ist Krieg! Schrecklich!«, schrieb Marlene am 15. August in ihr Tagebuch. »Vatel ist am 6. August nach dem Westen ausgerückt. Mutti weint immerzu.«

Von echter Kriegsbegeisterung war auch der junge Soldat Hans Leip weit entfernt, der in der Nacht vom 3. auf den 4. April im Jahr 1915 vor einer Berliner Kaserne Wache schob – der Nacht, bevor er mit seiner Kompanie in Richtung Russland ausrücken sollte. Und der Gefreite, der immer schon gern gedichtet hatte, kämpfte gegen seine sentimentalen Anwandlungen an, indem er ein Gedicht daraus formte. »Lied eines jungen Wachtpostens«, sollte er es später nennen:

Vor der Kaserne bei dem großen Tor

Stand eine Laterne und steht sie noch davor

So wollen wir uns da wiedersehn

Bei der Laterne wollen wir stehn

Wie einst, Lili Marleen.

Unsere beiden Schatten sahn wie einer aus

Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus

Und alle Leute solln es sehn

Wenn wir bei der Laterne stehn

Wie einst, Lili Marleen.

Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich

Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich

Da sagten wir auf Wiedersehn

Wie gerne wollt ich mit dir gehn

Mit dir, Lili Marleen

Bald ließ sich nicht mehr verheimlichen, dass der Sieg nicht so schnell zu erringen war, wie der Kaiser versprochen hatte. Der Vormarsch stockte, endete im Schützengraben und mit verheerenden Schlachten. Aber die patriotischen Parolen und Gesänge trösteten anfangs noch darüber hinweg: »Lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein …«

Auch Liesel und Marlene, die nun mit ihrer Mutter in der Albrechtstraße in Dessau lebten, sangen mit, wenn alle in der Aula zusammenkamen und Siege feierten, die in Wirklichkeit oft gar keine Siege waren. Sie strickten Socken und Pulswärmer für die Soldaten und zogen mit Spendenbüchsen durch die Straßen, um für Bomben und U-Boote zu sammeln. Doch allen Propagandalügen und Durchhalteparolen zum Trotz erreichten nun auch Liesel und Marlene immer häufiger die Schreckensmeldungen von den Fronten des Krieges. Immer mehr Mitschülerinnen trugen Schwarz, weil ihre Väter gefallen waren.

Eduard von Losch war bereits Ende August 1914 durch einen Schrapnellschuss verwundet worden. Immerhin brachte ihn die Verletzung wieder eine Zeitlang mit seiner Familie zusammen, denn er kam ins Schlosslazarett nach Braunschweig, und seine Frau quartierte sich mit den beiden Kindern während der gesamten vier Wochen seines Krankenhausaufenthalts in einer Pension in unmittelbarer Nähe des Lazaretts ein.

Doch der befristeten Familienzusammenführung folgte eine lange Zeit des Bangens und Betens. Im Juni 1916 wurde Eduard von Losch ein zweites Mal getroffen – diesmal wohl von einer Kugel aus den Reihen der Kaisertreuen. »Als er die Hand hob, um die Soldaten zum Angriff zu führen, ist es möglich, dass eine Kugel seiner eigenen Soldaten ihn traf«, schrieb Liesel später in ein altes Schulheft. Der Kavallerieleutnant war an dem Versuch beteiligt gewesen, die Brussilow-Offensive der Russen zurückzuschlagen – und in der Nähe der ukrainischen Stadt Kowel schwer verwundet worden. Eduard von Losch wurde in das Militärlazarett Miroslavo transportiert. Die Ärzte wollten seinen zerfetzten Arm amputieren. Doch von Losch lehnte ab. Stattdessen sandte er seiner Frau ein Telegramm und teilte ihr seinen Wunsch mit, noch einmal ihre Hand zu halten. Denn er spürte, dass es mit ihm zu Ende ging, und tatsächlich führte die Wunde zu einer bedrohlichen Blutvergiftung. Josephine von Losch ließ daraufhin all ihre Beziehungen spielen, um ihrem Mann zur Seite zu stehen. Denn eigentlich waren Besuche so nahe der Front nicht gestattet. Aber in diesem Fall ließen die Militärs Gnade vor Recht ergehen. Josephine von Losch war drei Tage mit dem Zug in Richtung Osten unterwegs, bis sie schließlich ihren Mann im Krankenbett wiedersah. Er starb am 16. Juli 1916 in ihren Armen.

So wurde Josephine von Losch ein zweites Mal Witwe. Wie beim Tod ihres leiblichen Vaters weinte sich Liesel wieder in den Schlaf, während Marlene tapfer die Lippen zusammenpresste. Tapfer wie ein preußischer Soldat.

Wie schon in der Vergangenheit trug Marlene bisweilen Jungenkleidung und ließ sich »Paul« nennen, auch von ihrer Mutter. Damit der Name ein bisschen vornehmer klang, ließ sie ihn französisch aussprechen. Das war nicht nur ein Spiel, sondern hatte einen ernsten Hintergrund. »Ich wollte den Platz meines Vaters einnehmen«, sollte Marlene später sagen. »Gegen den Willen meiner Mutter.«

Schon als junges Mädchen schrieb Marlene auf, was sie umtrieb. Zeitweise führte sie fast täglich Protokoll über ihre Erlebnisse und Gefühle. Von ihrer Tante Vally, einer Schwester Eduard von Loschs, hatte sie Ostern 1912 ein rotes, in marokkanisches Leder gebundenes Tagebuch mit Goldprägung geschenkt bekommen. Diesem »Rotchen«, wie sie es nannte, vertraute sie in den nächsten Jahren an, in wen sie gerade verknallt war, worüber sie sich ärgerte, was ihr Spaß machte und was sie traurig stimmte.

Viel Spaß hat sie dem Tagebuch nach auf jeden Fall auf der Berliner Kunsteisbahn gehabt, wo eine Blaskapelle Walzer oder Schlager spielte – zum Beispiel »Die Männer sind alle Verbrecher«.

26. Februar 1913

Auf der Eisbahn war es sehr schön. Ich bin hingefallen, da kam gleich ’ne Menge Bengels an. Adieu fürs Erste, süßes Rotchen. Viele Küsse, Deine Leni.

19. Januar 1914

Auf der Eisbahn war es heute wirklich schön. Liesel hat gerade gefragt, ob ich wieder so einen Unsinn über Jungen schreibe. Also wirklich! Ist das Unsinn, mein liebes Rotchen? Natürlich nicht! Wir wissen ja, was für Sachen sie schreibt. Liesel ist immer so furchtbar anständig. Küsse, Deine Leni.

11. März 1915

Lise ist ekelhaft. Heute in der Malstunde, wenn wir lachten, sagte sie immerzu: Wie albern! … Ich könnte ihr die Nase bis nach Paris ziehen.

Ja, Liesel ist ein braves Mädchen. Liesel lernt auch freiwillig für die Schule, liest immer dickere Bücher und genießt es, sich damit in freien Stunden in ihrem Zimmer zu vergraben. Mit Freundinnen verabredet sie sich nur selten, mit Freunden schon gar nicht. Ganz anders als Marlene. Die nutzt jede freie Minute, um auf den »Bummel« zu gehen, sich mit Freundinnen zu treffen oder Scherze mit Jungen zu treiben. Das bleibt natürlich auch ihrer Mutter nicht verborgen. Josephine von Losch macht sich Sorgen um ihre Jüngste – und sie beauftragt ihre Älteste, ein Auge auf Marlene zu werfen. Liesel wird angewiesen, sich an die Fersen ihrer Schwester zu heften und ihrer Mutter Bericht zu erstatten, falls Marlene »Dummheiten« macht. Liesel ist gar nicht wohl dabei, aber sie ist eine brave Tochter und auch ein bisschen stolz darauf, dass ihre Mutter sie zur Verbündeten macht.

Obwohl ihr das Schlittschuhlaufen eigentlich ein Graus ist, folgt sie Marlene sogar auf die Eisbahn. Das ist kein Spaß! Liesel ist anzusehen, wie sie sich über das Eis quält – mit geducktem Kopf, schwerfällig, rudernd, krampfhaft bemüht, das Gleichgewicht zu halten. Sie weiß, dass sie nicht dazugehört. Dass die anderen lachen, tuschelnd höhnische Bemerkungen machen, die sie zum Glück nicht versteht. Leni immerhin ist nett zu ihr. Sie hilft ihr auf, wenn sie hinfällt, und nimmt sie in den Arm. Sie zeigt ihr, wie man sich mit einem Fuß abstößt, auf dem anderen gleiten lässt und mit den Armen Schwung holt: druckvoll und leicht zugleich. Und Leni lacht sie nicht aus, wenn sie es doch wieder falsch macht.

Liesel liebt und bewundert ihre kleine Schwester, die sie mittlerweile schon um einige Zentimeter überragt. Trotzdem erstattet sie ihrer Mutter brav Bericht. Zum Beispiel über diesen Jungen mit der schwarzen Pudelmütze, mit dem Marlene neuerdings immer herumschäkert. Manchmal kommt sie sich wie eine elende Petze, eine Verräterin vor, und oft ist ihr gar nicht wohl dabei, wenn sie ihrer Schwester wie ein Wachhund folgt. Aber dann sagt sie sich, dass das ja alles zu Lenis Bestem ist, und freut sich, wenn die ihr wieder mit ihrem übermütigen Lachen in die Seiten knufft, obwohl sie sie bestimmt längst durchschaut hat.

»Liesel ist ein entsetzlicher Tugendmoppel«, notiert Marlene in ihrem Tagebuch. »Sie geht abends nie über die Cavalleriestraße, aus Angst, man könnte sie bummeln sehen.«

Marlene nimmt sich auch in der Schule mehr Freiheiten als ihre Schwester. Ihre Lehrerin führt akribisch Buch über ihr Fehlverhalten, und oft fühlt sich Marlene ungerecht kritisiert, wie sie ihrem Tagebuch anvertraut.

30. Januar 1914

Heute habe ich eine Rüge bekommen, weil eine mich gekitzelt hat und ich gelacht habe. Na und ma maman hat mir natürlich eine Rede gehalten über Freundinnen … Heute hat mir Steffi Berliner mindestens fünfmal die Mütze runtergerissen, und ich bin böse. Ich hab’ nun schon einen Tadel u. fünf Rügen, ich hoffe stark, noch gut zu bringen in Betragen, denn ich habe in Aufmerksamkeit und Betragen einen Tadel, eine Rüge in Ordnung und vier Rügen in Betragen. Heiliger Bimbam!

Es gibt aber auch Lehrerinnen, denen Marlene zugetan ist – zum Beispiel Fräulein Grützmacher. Regelrecht verliebt ist sie in Madame Breguand, eine gebürtige Französin, »meine geheime große Liebe«, wie sie später schreiben wird. Doch bald ist die Liebe wieder verflogen, und eine neue Schwärmerei tritt an die Stelle der alten. Besonders stark sind die Gefühle, die Marlene ihrer Tante Vally entgegenbringt. Die Frau, die ihr das Tagebuch geschenkt hat, ist anders als die langweiligen Tanten, die wie graue Mäuse ins Haus huschen und bei Kaffee und Bienenstich über Gott und die Welt, die Kaiserin und Kurbekanntschaften plappern. Ganz anders.

Tante Vally ist wie eine dieser Schönheiten aus den Illustrierten. Sie kleidet sich nach der neuesten Mode und spart nicht an teuren Hüten und Handschuhen. Ihre tief ausgeschnittenen Seidenkleider sind ebenso maßgefertigt wie ihre Schuhe aus rubinrotem oder moosgrünem Leder. Sie hat eine gute Partie gemacht und leistet sich ein Leben in Luxus. Ihr Mann Otto Varnhagen ist im selben Jahr gefallen wie ihr Bruder Eduard, aber die stilvoll zelebrierte Trauer ist bald überwunden. Was bleibt, ist ein klingender Name. Und viel Geld. Marlene ist betört von Vallys eleganter und aufreizender Erscheinung mit der Brüsseler Spitze und dem Duft der vornehmen Welt. Eines Tages will auch sie so eine feine Dame sein. Immer wieder vertraut sie ihrem »Rotchen« an, wie sie diese schöne Frau anhimmelt.

3. Februar 1916

Tante Vally ist hier; es ist wundervoll. Eben habe ich auf ihr Bett einen Tannenzweig mit roten Papierrosen hingelegt und dazu ein Gedicht gemacht:

Hätt’ ich schöne Rosen,

Pflückt ich sie für Dich,

Doch zu Winterszeiten,

Hab’ ich diese nicht.

Sieh die Blumen an

Und denk an mich.

Ich liebe Dich.

Zwei Tage später schreibt sie:

Tante Vally ist so himmlisch wonnig. Gestern hatte sie ein schwarzes Ribkleid an mit weißem Kragen u. weißen Manschetten. Sie sah so himmlisch aus … Kleine Lackhalbschuhe hatte sie an. Ich habe sie gestern viel geküsst, aber trotzdem fehlt mir etwas, ich bin nicht so selig über einen Kuss, den sie mir gibt, wie bei Grete aus Harzburg. Es ist doch meine Tante; Liese gibt sie doch auch einen Kuss. Als ich gestern den Sehnsuchtswalzer von Beethoven ihr vorspielte, da hat sie geweint. Ich hätte die Geige wegwerfen können u. zu ihr hinlaufen u. ihr die Tränen abküssen.

Aber auch die Schwärmerei für Tante Vally ist bald verflogen. Am 15. Juni desselben Jahres vermerkt Marlene in ihrem Tagebuch:

Übrigens, ich schwärme nicht mehr für T. Vally. Jetzt für niemanden! In drei Wochen sind wir ja in Harzburg, da schwärme ich gewiss wieder für jemand anderen.

Meistens sind es ältere Frauen, die Lenis Herz entflammen. Bisweilen verknallt sie sich aber auch in junge Mädchen. »Ich fange jetzt an, Margot Rosendorff, aus Lises Klasse, zu lieben«, notiert sie zum Beispiel am 18. Juni 1917.

In Jungen oder junge Männer verliebt sie sich nicht so oft – und meist bleibt es bei einem koketten Flirt aus der Ferne wie im Falle eines jungen Soldaten:

10. Dezember 1916

Heut hat er wieder gelächelt. Er ist verwundet, geht in Zivil, heißt F. Schuricke, u. guckt mich immer frech an. Frühmorgens seh ich ihn in der Bahn u. mittags, wenn er zurückkommt, u. abends auf dem Bummel. Das werd ich mir doch nicht nehmen lassen!

Liesel verliebt sich selten. Wenn es aber mal bei ihr funkt, stürzt sie dies gleich in ein Gefühlschaos, das sie zu zerreißen droht, und die Angst vor Zurückweisung ist so groß, dass sie in Gegenwart des oder der Angebeteten Schweißausbrüche bekommt und keinen vernünftigen Satz hervorbringt. Das bleibt auch Marlene nicht verborgen, für die die Liebe vor allem ein Spiel ist. »Lise ist total verliebt in Hanni«, schreibt sie zum Beispiel am 3. Februar 1915 in ihr Tagebuch. »Es gibt Tiere, die heißen Affen, dazu gehört meine Schwester. Ach, ich bin zu fuchsig über Lise, so verliebt zu sein. Verliebt, verlobt, verheiratet.«

Liesel spürt selbst, dass sie diese Art von Verliebtheit nicht froh stimmt. Umso mehr bewundert sie ihre schöne Schwester, der das alles ganz leichtzufallen scheint.

Es kommt aber auch vor, dass Marlene das Gleichgewicht verliert. Besonders die Stummfilmdiva Henny Porten (1890–1960) bringt ihr Blut zum Kochen. Die oft nur kurzen Filmdramen mit der blonden Filmschönheit, die als Symbiose von Gretchen und Germania gefeiert wird, begeistern sie – egal ob ihr Idol als jugendliche Naive oder als von Dämonen heimgesuchte Furie glänzt. Und Marlene begnügt sich nicht damit, wie andere Fans Zeitungsausschnitte zu sammeln und Autogramme zu erbitten. Sie lauert der vergötterten Schauspielerin, die in einem Film auch für Kriegsanleihen wirbt, an Bühnenausgängen und Zeitungskiosken auf, schreibt ihr glühende Liebesbriefe, fiedelt ihr in der Lobby eines Hotels ein Ständchen auf der Geige vor und schickt ihr zu Premieren Cremetörtchen und ein selbstbesticktes Gobelinkissen. Als die Angebetete dann das Kissen in einem ihrer nächsten Filme als Requisit verwendet, schreit Marlene bei der Premiere im vollbesetzten Kino entzückt auf. Sie sieht sich bestätigt, dass ihre Verehrung Widerhall findet, fühlt sich ermutigt, ihre Werbungsoffensiven fortzusetzen. Mit doppelter Kraft. Sie stellt ihrem Idol mit der Hartnäckigkeit und Leidenschaft einer Besessenen nach. Ihre Tagebucheintragungen lesen sich wie die Chronik einer Verfolgungsjagd.

22. November 1917

Am Sonntag war eine große Feier im Mozart-Theater, mit zwei Filmen mit Henny Porten. Ich wartete auf sie und schenkte ihr vier weinrote Nelken, die mich vier Mark kosteten. Sie sah absolut göttlich aus und gab mir den schönsten Händedruck der Welt. Manchmal überwältigt mich die Sehnsucht nach ihr so sehr, dass ich schnell in einen Laden gehen und eine Postkarte mit ihrem Bild kaufen muss, nur um ihr schönes Gesicht zu sehen.

Als Marlene bei einer Klassenfahrt im bayerischen Geigenbauerstädtchen Mittenwald ist, schleicht sie sich am frühen Morgen aus der Unterkunft von ihren Mitschülerinnen fort und fährt mit dem ersten Zug nach Garmisch, wo Henny Porten gerade mit ihrem Mann, einem Psychiater, frische Alpenluft tankt. Marlene, die vorher die Kurliste von Garmisch studiert hat, steuert zielgerichtet das Haus der Schauspielerin an und weckt sie mit einem Geigenständchen. Die Diva ist gerührt. Doch schon bald hat sie genug von dem Frühkonzert, schließt entnervt das Fenster und beobachtet erleichtert, wie die Nervensäge mit der Geige von dannen zieht.

Die Schauspielerin reagiert immer gereizter auf das aufdringliche Mädchen. Henny Porten fühlt sich verfolgt und belagert – und gibt Marlene zu verstehen, dass sie ihre Annäherungsversuche ziemlich lästig findet. Doch es dauert viele Monate, bis die Botschaft bei der Verehrerin ankommt.

Viele Menschen haben in dieser Zeit ganz andere Sorgen. Der Krieg steuert auf die finale Katastrophe zu. Mehr als dreihunderttausend Soldaten fallen allein in der Schlacht bei Verdun. Andere versinken im Schlamm der Schützengräben oder werden wahnsinnig im Angesicht sterbender Kameraden. Die ganze Welt gerät in den Strudel des Todes, und im Deutschen Reich wandelt sich die Siegeszuversicht in Trauer, Bitterkeit und Verzweiflung.

Liesel und Marlene erleben mit, wie weitere Todesbotschaften von der Front ihre Familie erschüttern. Nach ihrem Stiefvater fällt auch Onkel Max. Sein Zeppelin wird abgeschossen. Mögen sie noch so viele Socken stricken, Kartoffeln und Rüben von den Feldern sammeln, beten und singen, die endgültige Niederlage ist bald nicht mehr abzuwenden. Heerscharen von Kriegsinvaliden kehren von den Schlachtfeldern zurück, junge Männer humpeln, gestützt auf Krücken, mit schlotternden Hosenbeinen durch die Straßen und betteln um ein paar Pfennige oder ein Stück Brot. Andere proben den Aufstand, verprügeln ihre Offiziere, stürmen Schlösser, besetzen Rathäuser und Fabriken, gründen Arbeiterräte und hissen rote Fahnen. Der Kaiser sieht in dem allgemeinen Aufruhr keine andere Möglichkeit mehr, als sich mit seiner Familie in einen Zug zu setzen und nach Holland zu flüchten. Kein rühmlicher, aber immerhin ein komfortabler Abgang.

Marlene reißt das bedrohliche Chaos dieser Tage aus ihren Backfischträumen. »Warum muss ich diese schreckliche Zeit miterleben«, schreibt sie am 9. November 1918 in ihr Tagebuch.

Ich wollte doch eine goldene, frohe Jugend haben. Und nun ist es so gekommen. Der Kaiser tut mir so leid und all die andern! Heute Nacht soll es schlimm hergehen. Der Mob fällt über jeden her, der im Wagen fährt. Wir hatten ein paar Damen zum Tee gebeten, keine ist durchgekommen … Wo man hinsieht rote Fahnen. Was das Volk nur will … Ach, wenn ich doch nur ein bisschen glücklich wäre, dann wäre mir alles viel unbedeutender. Vielleicht kommt noch mal eine Zeit, wo hier in dem Buch von Glück die Rede ist, nur von Glück.

Schon 1917 ist Marlene mit ihrer Mutter und ihrer Schwester von Dessau nach Berlin zurückgekehrt. Josephine von Losch zieht in eine Sechszimmerwohnung in der Kaiserallee 135 (heute Bundesallee). Sie wird von ihrer Familie unterstützt, sodass ihr das größte Elend der Nachkriegszeit erspart bleibt. Trotzdem muss sie manches Schmuck- und Möbelstück versetzen und mit ihren Töchtern Schlange stehen, um ein wenig Brot, Mehl und Milch zu ergattern. Den Geigenunterricht für Marlene übernimmt sie jetzt zeitweise selbst. Stolz beobachtet sie, dass ihre Jüngste trotz der schwierigen Zeiten viel dazulernt, und obwohl sie eine eher nüchterne Frau ist, die ihren Töchtern keine Flausen in den Kopf setzen will, kommt ihr auch mal ein Kompliment über die Lippen: »Du hast wirklich Talent, mein Kind.«

Liesel und Lena besuchen nun in Berlin-Wilmersdorf die nahegelegene Victoria-Luisen-Schule (heute Goethe-Gymnasium). Liesel steuert mit großem Ehrgeiz auf das Abitur zu. Sie ist fleißig, diszipliniert, gehorsam und viel braver als die meisten ihrer Mitschülerinnen. Obwohl sie schon achtzehn Jahre alt ist, macht sie immer noch einen Knicks vor ihren Lehrern. Andere spotten über sie, aber darüber versucht sie hinwegzusehen. Einer ihrer Cousins wird später sagen, sie sei immer ein wenig geduckt durch die Welt gelaufen – geradeso, als krümme sie sich unter der Last, Tochter eines »Drachen« zu sein.

Ganz anders Lena. Die hat sich zu einer selbstbewussten jungen Dame entwickelt und sitzt in der ersten Reihe – ob im Klassenzimmer oder beim Gruppenfoto. Sie träumt davon, Musikerin zu werden und mit ihrer Geige zu glänzen. In der Schule absolviert sie nur ihr Pflichtprogramm. Sie fällt vor allem dadurch auf, dass sie den Junglehrern schöne Augen macht. Einen Studienrat, heißt es, habe sie mit ihren kessen, herausfordernden Sprüchen derart aus der Reserve gelockt, dass der junge Mann die Schule verlassen musste.

Liesel ist alarmiert, wenn sie solche Skandalgeschichten hört. Sie müht sich weiterhin, Lena auf den Pfad der Tugend zu lenken und dafür zu sorgen, dass die in Fleiß, Aufmerksamkeit und Betragen zumindest zufriedenstellende Noten erhält. Dabei nimmt sie es in Kauf, dass die jüngere Schwester sie als Wachhund in Diensten der Mutter betrachtet und alles tut, um sie abzuhängen.

Auch in ihrem »Rotchen« stöhnt Marlene darüber, dass Liesel sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Nicht mal in der Straßenbahn kann sie sich unbeobachtet fühlen. »Zum Beispiel wird Lise auf den Hinterperron der Elektrischen geschickt, wenn ich draußen stehe, damit sie auf mich aufpasst«, schreibt sie am 11. Juni 1918. »So etwas stößt einen ja erst auf das, was man nicht soll. Na, ich kann sie nicht ändern und sie mich nicht.«

Bei allem Trotz reagiert Marlene bisweilen aber auch mit Selbstzweifeln auf die Kontrollbemühungen ihrer Schwester. »Warum bin ich nur so anders als Liesel und Mutti?«, fragt sie sich, als sie am 12. April 1919 Zwiesprache mit ihrem Tagebuch hält. »So trocken und berechnend sind die beiden, wie ein schwarzes Schaf bin ich hier.«

Der Familienknatsch überschattet sogar eine Filmpremiere im Berliner Mozartsaal. Gezeigt wird Rose Bernd, Henny Porten ist in der Verfilmung des gleichnamigen Schauspiels von Gerhard Hauptmann an der Seite von Emil Jannings zu sehen. In der Titelrolle! Marlene hat sich schon Wochen auf die Premiere gefreut. Aber dann meldet auch ihre literarisch interessierte Schwester Interesse an. Liesel habe sie so lange gequält, bis sie sie mitgenommen habe, schreibt Marlene in ihrem Tagebuch. Zu allem Überfluss habe sich dann auch noch ihre Mutter angehängt.

Trotzdem gelingt es Marlene, mit dem einen oder anderen zu flirten. »Jemand sagte mir, ich sähe so schön aus und so süß wie eine Puppe, die man immerzu küssen möchte«, schreibt sie. »Das dachten sicher auch ein paar Herren, die mich bis in die Loge verfolgten.« Ein älterer Herr habe sie sogar gefragt, ob sie auch vom Film komme, berichtet sie kokett. »Als Mutti kam, machte ich mich schnell wieder keusch und züchtig. Grausig ist das, wenn man keinen, aber nicht einen einzigen Menschen hat, dem man sagen kann, was man fühlt, und der dann nicht gleich mit guten Ratschlägen kommt, wie Mutti …«

Dann aber erscheint im Kreise der Familie nach Tante Vally doch noch ein Mensch, dem sie sich nahe fühlt: Tante Jolly (ausgesprochen wie jolie), die Frau von Onkel Willi. Martha Hélène Teichner, kurz Jolly, hat mit ihrem früheren Angetrauten, einem amerikanischen Geschäftsmann namens McConnell, der mit Fahrgeschäften für Vergnügungsparks handelt, bereits eine Zeit lang in Hollywood gelebt. Mr. McConnell ist mit Jolly nach Berlin gekommen, um hier für seine neue Erfindung, das »Teufelsrad«, zu werben – unter anderem bei einem Empfang des Kronprinzen. Und hier lernt die Tochter eines Lokomotivführers aus Galizien den Berliner Willibald Felsing kennen und wechselt vom Teufelsrad ins Juweliergeschäft und damit auch ihren Lebenspartner. Als sie Onkel Willi das Jawort gibt, ist es bereits ihre dritte Eheschließung, denn Mr. McConnell war nicht ihr erster Mann. Das ist sogar in den Boulevardblättern nachzulesen; die Berliner Klatschpresse nimmt großen Anteil am Leben der »schönen Polin«, die bereits einen Sohn in ihre dritte Ehe einbringt.

Da Jolly nur vierzehn Jahre älter ist als Marlene, sieht die sie nicht in erster Linie als Tante an, sondern mehr als Freundin. Jolly ist selbstbewusst, sie kleidet sich extravagant mit Zobelstolen und einem juwelenbesetzten Turban, und sie liebt teuren Schmuck, wovon Onkel Willi ja genug hat. Die Ketten und Ringe, die sie nicht selbst trägt, versetzt sie, um ihre Schulden zu begleichen. Ein Paradiesvogel – von Josephine von Losch mit Argwohn und Missbilligung betrachtet, von Marlene bewundert. Die Nichte ist wie elektrisiert, wenn Jolly von Hollywood erzählt oder ihr gar ein Glitzerkleid leiht. Vor allem bestärkt Tante Jolly sie darin, dass man auch ohne Abitur glanzvoll durchs Leben kommt.

So verlässt sie schließlich das Gymnasium ohne Reifezeugnis. Ihre Mutter aber gibt sich immer noch nicht geschlagen. Sie bringt Marlene in einem Internat unter – einer Lehranstalt für »höhere Töchter« in Weimar, der Stadt Goethes. Die Achtzehnjährige fühlt sich wie im Gefängnis und hat obendrein auch noch Heimweh. Sie teilt sich ein schlichtes Zimmer mit fünf anderen Mädchen und fühlt sich trotzdem allein. Mag ihre Schwester ihr noch kurze Zeit zuvor auf die Nerven gegangen sein, jetzt fehlt Liesel ihr. Sie vermisst sie ganz furchtbar. »Liesel ist nicht bei mir, und alle, die ich so gern gehabt habe, haben mich vergessen«, notiert sie am 7. Oktober 1920.

Die einzige Freude sind für sie die Geigenstunden bei ihrem Privatlehrer Professor Reitz. Sie übt täglich bis zu fünf Stunden und macht große Fortschritte. Und der Professor ist nicht nur von ihrem Geigenspiel fasziniert, sondern auch von den körperlichen Reizen seiner Schülerin. Wenn Marlene ihm in ihrem luftigen Chiffonkleidchen gegenübersitzt, vergräbt er mit nervösem Augenflackern seine Hände in den Rocktaschen, um seine hübsche Schülerin nur nicht zu berühren, streicht ihr dann aber doch in seiner heimlichen Erregung über Haar und Nacken. Marlenes Mutter, die alle drei Wochen kommt, um unter anderem ihrer Tochter die schönen Haare zu waschen, bleibt nicht verborgen, dass der Professor Leni gegenüber »merkwürdige Verhaltensweisen« an den Tag legt. Sie bittet daher die Direktorin, den Geigenlehrer auszutauschen. Doch die Schulleiterin beschränkt sich darauf, ein ernstes Wort mit dem Mann zu wechseln, und bald schon ist der Effekt der Mahnung verpufft.

»Und es kam, wie es kommen musste«, wird Marlenes Tochter Maria Riva später schreiben. »Dass ein schönes Mädchen mit Violine seine Jungfräulichkeit auf dem Altar einer Händelsonate darbot.« Weniger romantisch klingt es, wie Marlene Dietrich selbst dieses »denkwürdige Ereignis« vom November 1920 schildert:

»Nicht einmal die Hosen hat er ausgezogen. Ich lag auf dem alten Sofa, der rote Plüsch kratzte mich am Hintern. Mein Rock war über meinem Kopf. Er stöhnte und schwitzte. Es war furchtbar.«

3Neues Leben im Klassenzimmer

»Guten Morgen, Kinder.«

»Guten Morgen, Fräulein Dietrich.«

Elisabeth musste lächeln, als sie ihren Blick über die dreißig Kinder schweifen ließ, die sich da vor ihren Pulten aufgestellt hatten, um ihren Morgengruß im Chor zu erwidern. Einige starrten schüchtern auf den Boden, andere guckten sie keck an, und wieder andere knufften ihre Nachbarn mit dem Ellenbogen und machten dazu ein Gesicht, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Fast alle aber wirkten noch ziemlich verschlafen. Kein Wunder, es war ja erst acht Uhr. Der Beginn der ersten Stunde.

»Setzt euch.«

In einer Ecke des Klassenzimmers glühte ein Kanonenofen. Aber warm war es nicht. Elisabeth erlaubte es deshalb den Jungen und Mädchen, ihre Jacken anzubehalten. Nur ihre Mützen mussten sie abnehmen. Draußen begann es zu dämmern. In der Nacht hatte es leicht geschneit, sodass sich eine dünne Schneedecke über die Straßen und Dächer gelegt hatte. In drei Wochen war Weihnachten. In vielen Familien würde die Bescherung äußerst mager ausfallen. Die Inflation galoppierte, die Preise verdoppelten sich von einem Tag auf den anderen, die Ersparnisse zerrannen zu nichts. Ein paar Heringe waren für viele ein seltenes Festessen, und manche Mütter konnten ihren Kindern nicht einmal eine Stulle mit zur Schule geben.

Elisabeth taten die Kinder leid. Obwohl auch sie nicht im Überfluss lebte, steckte sie manchen heimlich ihr eigenes Schulbrot zu, verteilte Äpfel oder selbstgebackene Kekse an die Bedürftigen. Zu allem Überfluss hatten acht der Jungen und Mädchen auch noch ihre Väter im Krieg verloren.

Trotzdem mühte sie sich, »ihre« Kinder auf Weihnachten einzustimmen, Vorfreude zu entfachen. Unter der Decke hing ein Adventskranz, die Tafel war mit Tannenzweigen geschmückt. Und obwohl Elisabeth gar nicht besonders gut singen konnte, stimmte sie jeden Morgen mit ihrer vierten Klasse ein Weihnachtslied an. Heute war es »Bald nun ist Weihnachtszeit«. Den Text hatten die Kinder in der Woche zuvor auswendig lernen müssen.

Natürlich gehörten zur Adventszeit auch Gedichte. Elisabeth liebte Gedichte, wusste aber, dass sie damit bei einigen ihrer Schüler nicht auf Gegenliebe stieß – manche waren auch gar nicht in der Lage, viele Verse auswendig zu lernen. Sie nahm darauf Rücksicht und verteilte Gedichte von unterschiedlicher Länge, wobei die langen natürlich mit besseren Zensuren belohnt wurden als die kurzen.

Die Lernschwachen hatten für diesen Tag nur einen Vierzeiler aufbekommen. Elisabeth rief Fritz auf, der gerade mit seinem Nachbarn tuschelte. Bevor der blonde Junge zögernd nach vorn kam, wischte er sich erst einmal mit dem Jackenärmel über die laufende Nase.

»Schön laut und langsam, Fritz.«

Fritz legte sofort los: »Niklaus, Niklaus, huckepack …«

Da fiel ihm seine Lehrerin auch schon ins Wort: »Ich glaube, du hast was vergessen, Fritz. Was tun wir, bevor wir ein Gedicht aufsagen? Wie haben wir das gelernt?«

»Häh?«

»Du sollst nicht immer ›häh‹ sagen. Das heißt ›Wie bitte‹. Also noch mal: Wie leiten wir einen Gedichtvortrag ein?«

»Einleiten?« Fritz kicherte.

Elisabeth seufzte. »Bitte, Fritz! Darüber haben wir doch schon gesprochen. Aber gut. Wer kann Fritz helfen?«

Sofort schossen zwanzig Finger in die Höhe. Elisabeth rief die kleine Dora auf.

»Mit’m Knicks. Die Mädchen machen einen Knicks.«

»Gut. Sehr schön. Die Mädchen machen einen Knicks. Und was machen die Jungen, Fritz?«

»’n Diener.«

»Bitte im ganzen Satz.«

»Die Jungs mach’n ’n Diener.«

»Gut. Also dann fang doch noch mal an – und zwar mit einem Diener.«

Fritz verbeugte sich mit schelmischem Grinsen und begann von vorn.

Niklaus, Niklaus huckepack,

schenk uns was aus deinem Sack!

Schütte … schütte …

»Ja, wie geht’s jetzt weiter? Wer kann helfen?«

Wieder meldeten sich viele Kinder. Diesmal hatte Willi die Ehre, mit seinem Wissen zu glänzen, und Fritz konnte endlich den zweiten Teil seines Vierzeilers vortragen:

Schütte deine Sachen aus,

gute Kinder sind im Haus.

Endlich durfte er sich wieder setzen.

Die Vortragsreihe steigerte sich bis zum Knecht-Ruprecht-Gedicht von Theodor Storm:

Von drauß’ vom Walde komm ich her,

ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr …