Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Z

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

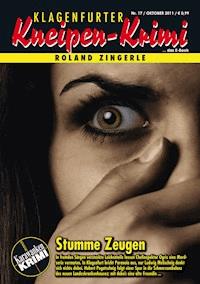

- Serie: Klagenfurter Kneipen-Krimi

- Sprache: Deutsch

Nach einem unfreiwilligen Arbeitsplatzwechsel wird Hubert Pogatschnig Bierführer und damit Kollege seines Freundes Ludwig Melischnig. An seinem ersten Arbeitstag entläuft in einem Klagenfurter Wohnblock eine Vogelspinne, was bei den Nachbarn unangenehme Erinnerungen weckt: Der Ehemann der Besitzerin der Spinne starb am Biss einer schwarzen Witwe, die ebenfalls aus einem Terrarium der Frau ausgebrochen war. Die Frau wird von den Nachbarn seither als "weiße Witwe" bezeichnet, da sie sich stets weiß kleidet und fanatisch Spinnen züchtet. Es geht das Gerücht um, sie hätte ihren Mann mit Hilfe der Spinne getötet, auch wenn Chefinspektor Leopold Ogris von einem Unfall als Todesursache ausgeht. Als aus dem Kanalschacht, in dem die entlaufene Vogelspinne angeblich verschwunden ist, in der darauffolgenden Nacht kurzzeitig eine menschenähnliche Kreatur hervor kriecht, ist Pogatschnig davon überzeugt, dass diese mit dem Tod des Ehemannes der weißen Witwe in Verbindung steht. Er verlegt seine Ermittlungen also in die Kanalisation, wo er dem "Feuerbacher", wie das Wesen von den Kanalarbeitern genannt wird, auf die Spur kommen will. Zur Serie: Über die Einhaltung von Gesetzen wacht die Polizei – aber nicht nur! In Klagenfurt am Wörthersee haben sich Hubert Pogatschnig (zunächst Großhandelsvertreter, später Bierführer) und Ludwig Melischnig (Bierführer-Assistent) die Aufklärung von Kapitalverbrechen zur Aufgabe gemacht. Dabei besteht der besondere Reiz für die beiden darin, schneller zu ermitteln als die Polizei. Von den Medien als "Zwei für die Gerechtigkeit" gefeiert und von der Kripo unter dem Kommando von Leopold Ogris als "Deppen-Duo" verachtet, machen sich die beiden Hobby-Detektive die Vorteile des Tratsches zunutze: Sie suchen dort nach Hinweisen, wo Informationen ausgetauscht werden, nämlich in Gaststätten oder Gewerbebetrieben, Vereinen oder Nachbarschaften, beim täglichen Herumkommen oder auf gelegentlichen Extratouren an Originalschauplätzen in und um Klagenfurt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 135

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Roland Zingerle

Die weiße Witwe

Klagenfurter Kneipen-Krimi Nr. 9

Prolog

Gesetz und Verbrechen unterliegen dem Henne-Ei-Prinzip. Zwar scheint das Verbrechen älter zu sein, da Gesetze ansonsten nicht nötig geworden wären, doch hätte man schwerlich je ein Verbrechen erkannt, wäre damit nicht irgendein Gesetz gebrochen worden.

Gesetze regeln das menschliche Zusammenleben und über ihre Einhaltung wacht die Polizei. Aber nicht nur: In Klagenfurt haben sich der Bierführer Hubert Pogatschnig und sein Assistent Ludwig Melischnig die Aufklärung von Kapitalverbrechen zur Aufgabe gemacht. Dabei besteht der besondere Reiz für die beiden darin, schneller zu ermitteln als die Polizei. Von den Medien als „Zwei für die Gerechtigkeit“ gefeiert und von der Polizei unter dem Kommando von Chefinspektor Leopold Ogris als „Deppen-Duo“ verachtet, machen sich die beiden Hobby-Detektive die Vorteile des Tratsches zunutze: Sie suchen dort nach Hinweisen, wo Informationen ausgetauscht werden, nämlich in den Gaststätten in und um Klagenfurt …

Mittwoch, 21 Uhr, Pogatschnigs Wohnung in Waidmannsdorf, KaW (Abkürzung für: Klagenfurt am Wörthersee; Anm.).

Hubert Pogatschnig lehnte sich in seinem Sessel zurück, nahm seine Brille ab und rieb seine Augen. Er gähnte. Nein, das Lernen hatte er nicht so anstrengend in Erinnerung gehabt, doch es war ja auch schon ein Zeiterl her. Außerdem gab es Schlimmeres.

Vor ein paar Wochen zum Beispiel war er am Freitag nach der Arbeit mit seinem Kollegen Franz Vospernik auf ein paar Biere gegangen. Die beiden Großhandelsvertreter für Gastronomiebedarf hatten einen lustigen, wenn auch oberflächlichen Abend verbracht. Tags darauf hatte Pogatschnig Ludwig Melischnig anrufen wollen, doch zu seinem Erstaunen konnte er dessen Nummer nicht mehr im Speicher seines Mobiltelefons finden. Als Pogatschnig keine der hier abgespeicherten Telefonnummern erkannte, wurde ihm klar, dass er gar nicht sein eigenes Mobiltelefon in der Hand hielt.

Er wusste sofort, was geschehen war: Sein Kollege Franz Vospernik besaß das gleiche Handy-Modell wie Hubert Pogatschnig, vermutlich hatten sie also beide am Vorabend ihre Telefone auf dem Tisch liegen gehabt und dann das jeweils falsche eingesteckt.

Da Pogatschnig nicht bis zum Montag hatte warten wollen, hatte er sein eigenes Handy angerufen, doch das war anscheinend abgeschaltet. Und dann hatte Hubert Pogatschnig einen verhängnisvollen Fehler begangen: Er hatte nachgedacht! Er wusste, dass Franz Vospernik mit seiner Lebensgefährtin zusammenlebte. Es war anzunehmen, dass auch diese ein Mobiltelefon besaß, und wenn das zutraf, dann hatte Franz ihre Nummer sicherlich in seinem Mobiltelefon gespeichert. Pogatschnig hatte also die Einträge durchgeblättert und jene Nummer angerufen, die ihm am vernünftigsten erschienen war, weil sie unter „Mausibärli“ abgespeichert war.

Zu Pogatschnigs Riesen-Erstaunen hatte aber weder Mausibärli noch Franz abgehoben, sondern Ingenieur Felix Petschenig, sein und Franz’ Vorgesetzter. – Hierauf war ein ebenso peinlicher wie folgenschwerer Dialog entbrannt:

Petschenig: „Wer spricht?“

Pogatschnig: „Pogatschnig, Hubert Pogatschnig.“

Petschenig: „Pogatsching? Warum rufen Sie am Handy meiner Frau an? Und warum ist Ihre Nummer eingespeichert unter … unter ‚Bumsmuckl’?!“

Pogatschnig: „Äh … keine Ahnung, ich…“

Petschenig: „Das ist ja – schämen Sie sich gar nicht?“

Pogatschnig: „Nein, Herr Ingenieur, das ist ein Missverständnis! Bitte lassen Sie mich erklären!“

Petschenig: „Na dann los!“

Pogatschnig: „Äh … ich rufe gar nicht von meinem Handy aus an, sondern von dem vom Franz Vospernik. Wissen Sie, der Franz und ich haben die Handys vertauscht, gestern Abend, weil wir die gleichen haben. Und ich wollte ihn jetzt anrufen und Bescheid sagen, dass wir unsere Handys vertauscht haben und…!“

Petschenig: „Und deswegen rufen Sie bei ‚Bumsmuckl’ an?“

Pogatschnig: „Nein, bei Mausibärli. – Ich meine: Hier heißt der Eintrag ‚Mausibärli’…“

Petschenig: „Jetzt reicht’s! Für wie blöd halten Sie mich? Ich bin ja nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen!“

Pogatschnig: „Aber nein, Sie sehen das komplett falsch! Ich rufe vom Handy vom Franz Vospernik an…!“

Petschenig: „Schämen Sie sich, Pogatschnig! Von Ihnen hätte ich so etwas nicht erwartet! Schon gar nicht so eine dumme Ausrede! Und dann noch alles auf den Vospernik schieben wollen, pfui! Wir sehen uns am Montag. Und bringen Sie eine Schachtel mit!“

Pogatschnig: „Eine Schachtel? Wozu eine Schachtel?“

Petschenig: „Von mir aus auch einen Plastiksack oder nehmen Sie Ihre Hände. Mir doch egal, wie Sie Ihren Privatkram aus der Firma mitnehmen!“

Pogatschnigs Wochenende hatte mit einem Schlag aufgehört, erholsam zu sein. Er war zu Franz Vospernik gefahren, doch der war nicht zuhause gewesen. Er hatte Franz eine Nachricht hinterlassen, doch dieser hatte sich bis Montagmorgen nicht mehr gemeldet.

Die beiden hatten einander erst vor der Tür zum Büro ihres Chefs wiedergesehen, wo Hubert Pogatschnig Franz Vospernik die Geschehnisse des Samstags im Telegrammstil erzählte. Franz’ Gesicht hatte in sekundenschnelle alle Farbschattierungen von Grün bis Weiß angenommen, wie ein Chamäleon im Zeitraffer, ehe sie beide zu Ingenieur Felix Petschenig hineinzitiert wurden. Dieser war ohne Umschweife zur Sache gekommen:

„Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so gedemütigt worden. Meine Frau hat mir ihr Verhältnis mit Ihnen gestanden, Vospernik. Ich habe sie noch am Samstag rausgeschmissen und reiche heute die Scheidung ein. Nachdem ich Ihnen keinen Kinnhaken geben darf, entlasse ich Sie hiermit fristlos und mit sofortiger Wirkung. Und was Sie angeht, Pogatschnig: Ich habe keine Ahnung, wie Sie in die Angelegenheit verwickelt sind, aber erzählen Sie mir nicht, Sie hätten das Handy verwechselt oder sonstige Märchen. Irgendeine Rolle spielen Sie in der Geschichte und das reicht für mich aus, um Sie nie wiedersehen zu wollen. Auch Sie packen sofort Ihre Sachen und dann: Auf Nimmerwieder-Tschüss!“

Ingenieur Petschenigs Wut war so erdrückend gewesen, dass sich Hubert Pogatschnig nicht zu widersprechen getraut hatte. Er hatte die ganze Zeit über erwartungsvoll zu Franz hinübergesehen in der Hoffnung, dieser würde ihn von jeder Schuld freisprechen. Doch Franz war scheinbar zu sehr damit beschäftigt gewesen, rechtzeitig einem etwaigen Kinnhaken auszuweichen, als dass er den Kopf frei für Schadensbegrenzungen gehabt hätte.

Als sie das Chefbüro verlassen hatten, hatte Pogatschnig Franz Vospernik deswegen Vorhaltungen machen wollen, doch er war nicht dazu gekommen. Denn kaum war die Tür ins Schloss gefallen, hatte Franz begonnen, Pogatschnig zu beschimpfen:

„Du Depp, du blöder! Was hast du in meinem Telefonbuch herumzuschnüffeln?! War es so wichtig, die Handys am Wochenende zu tauschen? Hättest du dir Zeit bis heute gelassen, dann wäre noch alles in Ordnung!“

So schimpfend hatte er Hubert Pogatschnig stehen gelassen. Dieser war von soviel Ungerechtigkeit dermaßen erschlagen, dass er unfähig zu auch nur einer Silbe des Widerspruchs gewesen war.

Freilich hätte er seine Entlassung beim Arbeitsgericht beeinspruchen können, doch hatte er sich klar gemacht, wie sein künftiger Arbeitsalltag ausgesehen hätte. Als Gemütsmensch hätte er sich das Arbeiten in einer Mobbing-Atmosphäre nicht einmal vorstellen wollen und so hatte er lieber in den sauren Apfel gebissen.

Aus seinen Gedanken erwacht, setzte sich Hubert Pogatschnig die Brille wieder auf. Er spürte die Zornesröte in seinem Gesicht, die ihn immer überkam, wenn er an die Sache zurückdachte. Eines hatte er sich damals geschworen: Sollte ihm Franz Vospernik noch einmal über den Weg laufen, dann würde Pogatschnig jede sich bietende Gelegenheit nützen, um ihm so kräftig in die Suppe zu spucken, dass die eigentliche Suppe nur noch eine Zutat war!

Doch darauf zielte Pogatschnig nicht ab. Wichtig waren das Jetzt und die nahe Zukunft. Er setzte sich wieder aufrecht hin, nahm seine Unterlagen zur Hand und lernte weiter, emsiger, als er es in der Schule je getan hatte.

Donnerstag, 11 Uhr, Wohnblock in St. Ruprecht, KaW.

Es war ein Sommertag wie aus einem Reiseprospekt. Die Temperatur war zu dieser Tageszeit noch erträglich, doch vermittelte sie das Gefühl eines Raubtieres kurz vor dem Sprung. Die 60-jährige Hausfrau Elvira Bainschab verließ mit einem Abfallbeutel in der Hand ihren Wohnblock und blinzelte in die Sonne. Ja, heute würde ein heißer Tag werden! Wackeligen Schrittes ging sie zur Müllinsel, entsorgte ihren Abfall und wackelte zum Hauseingang zurück, als ihr im Augenwinkel etwas auffiel. Sie hielt inne und sah zu dem schwarzen Fleck an der Hausfassade hoch, der ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Als sie erkannte, was dieser Fleck war, erschrak sie so sehr, dass ihr fast das Herz stehen blieb.

Dort oben, an der Mauer im dritten Stock, zwischen ihrem Schlafzimmerfenster und dem ihrer Türnachbarin, saß eine riesengroße, scheußliche Spinne mit langen, schwarzen Borsten! Abgesehen von der abstoßenden Hässlichkeit des Tieres, hatte Elvira Bainschab noch nie zuvor in ihrem Leben eine so große Spinne gesehen.

Zwanzig Minuten später traf die Polizei ein. Elvira Bainschab hatte eine Nachbarin aufgeschreckt und diese genötigt, die Polizei zu verständigen. Sie selbst hatte sich nicht mehr getraut, das Haus zu betreten. Die Polizei hatte Helga Happ, Kärntens prominenteste Reptilien- und Spinnenexpertin informiert, die nun gleichzeitig mit der Polizei ankam. Leider zu spät, denn die Spinne war nicht mehr zu sehen.

„Ich habe sie beobachtet“, erklärte Elvira Bainschab hastig und fuchtelte dabei mit den Händen herum, als würde sie das verständlicher machen. „Sie ist der Wand entlang geklettert und dann an der Hauskante herunter.“

„Und wohin ist sie dann gekrabbelt?“, fragte Helga Happ.

„Ich weiß es nicht genau“, erwiderte Frau Bainschab hysterisch. „Ich habe mich nicht näher zu ihr hingetraut. Wer weiß, vielleicht wäre sie mich angegangen?“

Frau Happ versuchte es anders:

„Wo haben Sie sie denn zuletzt gesehen?“

Elvira Bainschab zeigte Helga Happ eine Stelle im Grünstreifen, der direkt an das Haus anschloss. Frau Happ und die Polizisten suchten, wobei sich die Polizisten merkbar hinter der Expertin hielten. Nach einigen Minuten gaben sie auf.

„Die ist weg“, erklärte Helga Happ. „Können Sie mir die Spinne beschreiben?“ Elvira Bainschab gab ihr Bestes und die Spinnen-Fachfrau nickte verstehend. „Alles klar, das habe ich mir schon gedacht. Es ist offenbar eine südamerikanische Vogelspinne. Die schaut zwar gefährlich aus, ist aber weder aggressiv noch besonders giftig.“

Elvira Bainschab wollte Gewissheit haben:

„Was heißt ‚nicht besonders giftig’? Und wo ist sie hin?“

„Nicht besonders giftig heißt, ihr Biss ist in etwa so schlimm wie ein Hornissenstich. Und wo sie hin ist – nun – an einen dunklen, feuchten und warmen Ort. In die Kanalisation, nehme ich an.“

„Und wird sie dort bleiben?“

„Keine Ahnung. Vogelspinnen sind nachtaktiv. Wenn sie herauskommt, dann erst wieder heute Abend.“

Elvira Bainschab würde in dieser Nacht kein Auge zutun.

Donnerstag, 15 Uhr, Pogatschnigs Wohnung in Waidmannsdorf, KaW.

Hubert Pogatschnig klappte die Mappe zu und blies die Luft aus. Er hatte allmählich genug von der Lernerei! Die wäre überhaupt nicht nötig, hätte dieser dumme Franz Vospernik sich nicht mit der Frau von Ingenieur Petschenig eingelassen, sein Handy nicht mit dem von Pogatschnig vertauscht oder dem Ingenieur Petschenig gesagt, dass Pogatschnig nichts mit der Sache zu tun hatte! So aber musste Pogatschnig nun seinen Resturlaub mit Strebern verbringen.

Ludwig Melischnig war ein echter Freund gewesen. Als er von dem Geschehenen erfahren hatte, hatte er sofort angeboten, bei seinem Vorgesetzten, dem Bier-Depotleiter Benedikt Schober ein gutes Wort für Hubert Pogatschnig einzulegen, denn vielleicht brauchte die Brauerei ja Leute.

Tatsächlich war Hubert Pogatschnig zu einem Vorstellungsgespräch bei Benedikt Schober eingeladen worden, und siehe da: Schober hatte wirklich Bedarf an einem neuen Mitarbeiter gehabt. Walter Pongratz, der Bierführer, mit dem Melischnig fuhr, hatte in letzter Zeit immer mehr in die Pension getrutzt. Er war in die Jahre gekommen, feierte immer öfter krank und hatte schon seit geraumer Zeit versucht, bei seiner Krankenkasse einen Kuraufenthalt durchzusetzen.

Depotleiter Benedikt Schober hatte also einen Bierführer gebraucht, um Walter Pongratz zu ersetzen, doch diese Sache hatte für Hubert Pogatschnig den gleichen Haken gehabt, wie für Ludwig Melischnig: Voraussetzung für den Beruf des Bierführers war der Lkw-Führerschein, den Pogatschnig nicht besaß. Pogatschnig hatte in die Hände geklatscht und gesagt:

„Kein Problem! Mache ich eben den Lkw-Führerschein! Wann ist mein erster Arbeitstag?“

Ludwig Melischnig hatte ihn ausgelacht.

„Du stellst dir das leicht vor“, hatte er gesagt, „aber wirst schon sehen, wie das ist! Wirst schon sehen!“

Da er selbst inzwischen viermal bei der Lkw-Führerscheinprüfung durchgefallen war, war für Melischnig die Vorstellung, irgendjemand könnte diese Prüfung gleich im ersten Anlauf schaffen, so undenkbar gewesen, wie eine Landung außerirdischer Gummibärlis auf dem Neuen Platz!

In den darauffolgenden Wochen hatte Pogatschnig von Melischnig diesen Satz immer wieder gehört:

„Wirst schon sehen!“

Nun würde es Hubert Pogatschnig tatsächlich sehen. Morgen war seine Fahrprüfung. Und wenn alles gut ging – wovon Pogatschnig ausging – dann war am kommenden Montag sein erster Arbeitstag als Bierführer!

Donnerstag, 18.15 Uhr, eine Fleischerei in der St. Ruprechterstraße, KaW.

Gino verließ die Fleischerei, in der er als Hilfsarbeiter beschäftigt war. Eine unbefriedigende Arbeit für ein unbefriedigendes Gehalt. Doch was konnte er schon groß erwarten, ohne Hauptschulabschluss und mit einer abgebrochenen Buchhändler-Lehre als einzige Ausbildung?

Als er nun nachhause ging, dachte, spürte und fühlte er nichts. Hinter ihm gingen ein paar junge Männer, die anscheinend ebenfalls auf dem Heimweg von ihrer Arbeit waren. Sie waren gut aufgelegt, lärmten übermütig und einer von ihnen pfiff einer jungen Frau hinterher, die so tat, als würde ihr das nicht gefallen.

Es war nun sechs Monate und zwei Wochen her, dass Pamela in den Zug gestiegen und davongefahren war. Niemand, den Gino kannte, hatte seither von ihr gehört. Ob es ihr wohl gut ging, dort, wo sie nun war? Ob ihr Freund sie nun besser behandelte? Oder vielleicht hatte sie inzwischen einen neuen Freund? Oder war sie allein – mutterseelenallein fernab von zuhause?

Sechs Monate und zwei Wochen waren eine lange Zeit ohne Pamela, eine Ewigkeit an jedem Tag, der verging. Gino war nicht gebaut für ein Leben ohne sie, ebenso wie eine Blume nicht gebaut war für ein Leben ohne die Sonne. Deshalb hatte er einen Entschluss gefasst.

Freitag, 3 Uhr, Wohnblock in St. Ruprecht, KaW.

Elvira Bainschab wälzte sich unruhig in ihrem Bett. Sie durchlebte einen Zustand des Halbschlafs, in dem sich fortwährend Alptraum und Wachzustand verwirrend miteinander mischten. Sie stand auf und schloss das gekippte Fenster, aus Angst, die entlaufene Riesenspinne könnte hereingeklettert kommen. Doch nachdem sie ihre Bettücher nass geschwitzt hatte, kippte sie das Fenster wieder; es war einfach zu heiß, um bei geschlossenem Fenster schlafen zu können. Ihr Mann schnarchte seelenruhig neben ihr. Er war die Ruhe in Person und weder durch ihr Gezappel noch durch die drohende Spinnengefahr aufzuwecken.

Dass sie schließlich doch noch eingeschlafen war, erkannte Elvira Bainschab erst, als sie erwachte. Ihr Weckerradio zeigte drei Uhr morgens an. Hatte sie sich das nur eingebildet oder war da draußen wirklich ein Geräusch gewesen? Halbwach lag sie da und lauschte. Tatsächlich, da war es wieder! Es klang, als brächte irgendetwas Großes die Krone eines der Bäume unten am Haus zum Rascheln!

In ihrem Halbschlaf sah Elvira Bainschab eine riesengroße Vogelspinne, die mit den asymmetrischen Bewegungen ihrer acht Beine ein Netz um die gesamte Krone eines Baumes wickelte. Sie schrak auf und ihr Herz klopft bis in die Kehle.

Es dauerte noch einige Sekunden, ehe sie sich dazu überwinden konnte, aufzustehen und aus dem Fenster zu blicken. Doch dann besiegte die Neugier ihre Angst und als sie am Fenster stand, stockte ihr der Atem bei dem, was sie da sah:

Das große, schwarze Etwas, das sich da an der Müllinsel zu schaffen machte, war zwar keine Spinne, doch war es auch nicht dazu angetan, ihr einen Seufzer der Erleichterung zu entlocken. Das Ding hatte Arme und Beine, ging aufrecht und hatte somit entfernte Ähnlichkeit mit einem Menschen. Doch auch Bären, Affen, Echsen und noch eine ganze Reihe anderer Viecher konnte sich auf Hinterbeinen bewegen, und der Gesamteindruck dieses Wesens da unten war nicht der eines Menschen.

Hätte sie den Kopf besser erkennen können, wäre Elvira Bainschab eine zoologische Zuordnung leichter gefallen, doch auf den Schultern erkannte sie nur eine unförmige schwarze Erhebung mit viel zu vielen Haaren.

Plötzlich verhoffte das zottige Ding – es schien etwas gehört zu haben. Eine Sekunde später rannte es weg, mit großen, seltsam seitwärts ausweichenden Schritten. Es verschwand flugs in einem Kanalschacht und Elvira Bainschab erkannte erst jetzt, dass der Kanaldeckel neben der Öffnung lag. Das flüchtende Ding war schon halb in der Bodenöffnung verschwunden, als es sich noch einmal umwandte, um den Kanaldeckel hinter sich zuzuziehen.

Der Schock über das Erlebte saß Elvira Bainschab noch stundenlang in den Knochen und sie tat kein Auge mehr zu, bis das Licht des anbrechenden Morgens das Schwarz der Nacht durchsichtig machte.

Montag, 8.55 Uhr, St. Ruprecht, KaW.

Der Bierwagen schlängelte sich durch Klagenfurt am Wörthersee. Am Fahrersitz: Hubert Pogatschnig, angestrengt und irgendwie duckmäusig. Am Beifahrersitz: Ludwig Melischnig, die Arme verschränkt und schmollend. Im Autoradio: dudelnde Musik.

„Da hättest du abbiegen müssen!“ Die Worte platzen nur so aus Melischnig heraus.

Pogatschnig zuckte zusammen. Er konnte sich nicht erinnern, die Stimme seines Freundes je so laut und ungehalten gehört und ihn überhaupt jemals so unausgeglichen erlebt zu haben.

„Der Abgang zum Getränkekeller ist bei diesem Gasthaus im Hinterhof“, belehrte ihn Melischnig grantig. „So was lernt man halt nicht in der Fahrschule.“

Hubert Pogatschnig sah sich außerstande zu antworten. Das Fahren eines Lkw war neu für ihn, er musste seine volle Konzentration auf die Straße bündeln. Im Autoradio begannen gerade die Nachrichten, ein Umstand, der Pogatschnig ablenkte. Er war es gewöhnt, das Radio lauter zu stellen, wenn die Nachrichten begannen. Doch diesmal stellte er es ab, nicht ohne noch den Beginn eines Berichts über den schrecklichen Geisterfahrer-Unfall zu hören, der in der vergangenen Nacht auf der Südautobahn passiert war. Pogatschnig hatte die Nachrichtensendung vor einer Stunde gehört, deshalb war er bereits informiert.

Nachdem er den Laster einmal um den Block manövriert hatte, brachte er ihn glücklich im Hinterhof des Gasthofs zum Stehen und stellte den Motor ab. Dann blies er die Luft aus und wandte sich an Ludwig Melischnig, der immer noch schmollend aus dem Seitenfenster starrte.

„Ludwig, ich weiß, wie du dich fühlst.“

„Ach ja? Wie denn?“

„Seit ich dich kenne, willst du Bierführer werden, schaffst aber den Lkw-Führerschein nicht. Und jetzt komme ich daher und mach’ ihn so mir nichts, dir nichts nebenbei. Ich kann mir vorstellen, dass das demütigend ist.“

„Du kannst dir überhaupt nichts vorstellen!“ Melischnig warf Pogatschnig über seine Schulter hinweg einen giftigen Blick zu. „Für dich ist die Bierführerei nur eine Arbeit wie jede andere. Dir ist es egal, ob du in einem Büro sitzt oder hier herinnen. Aber mir nicht. Seit ich Bier ausführe, will ich nichts anderes sein als Bierführer, aber das darf ich nicht, weil ich den Lkw-Führerschein nicht habe. Und heute hast du an deinem ersten Arbeitstag bei meiner Brauerei schon alles erreicht, was ich in meinem ganzen Leben erreichen will! Das ist gemein!“

Hubert Pogatschnig nickte betroffen.

„Ja, Ludwig“, sagte er, „das ist wirklich gemein! Aber – machst du mir Vorwürfe deswegen? Mir? Ich meine, ja, ich lebe deinen Traum, aber ich habe ihn dir doch nicht weggenommen.“

Ludwig Melischnig biss bekümmert in seine Faust und es sah aus, als hätte er in ihr einen Schnuller-Ersatz gefunden.

„Ich weiß …“, maulte er. „Es ist nur: Ich arbeite schon jahrelang für die Brauerei und jetzt kommst du daher und … hast mit der Bierführerei noch nie etwas zu tun gehabt und … bis plötzlich mein Vorgesetzter.“

„Ich verspreche dir, dass ich deinem Rat folgen werde“, erklärte Pogatschnig. „Du wirst gar nicht bemerken, dass ich dein Vorgesetzter bin, okay?“

Melischnig zuckte die Schultern und nickte gleichzeitig, eine Einverständniserklärung aufgrund fehlender Auswahlmöglichkeiten.

Als sie die leeren Fässer des Gasthauses gegen volle ausgetauscht hatten, lud sie der Wirt auf eine Tasse Kaffee im Gastraum ein. Nach Rückfrage bei Melischnig erfuhr Pogatschnig, dass die Bierführer hier immer einen Kaffee tranken, also schloss er sich der Tradition an. Trotz der vormittäglichen Stunde fand sich bereits eine Runde aus fünf Männern hier an der Theke. Sie machten einen ungepflegten Eindruck, tranken Bier und rauchten, als gäbe es kein Morgen. Dazu diskutierten sie lautstark, wie nachhaltig die drei Fußball-Europameisterschaftsspiele doch für Klagenfurt am Wörthersee gewesen seien, und waren sich einig, dass die Bevölkerung darüber abzustimmen hätte, ob das Klagenfurt am Wörtherseer Fußballstadion rückgebaut wird oder nicht und dass bestehende Gesetze in diesem Fall gefälligst nicht zu gelten hätten, wie sie ja auch für die gesamte Europameisterschaft nicht gegolten hatten.

„Wer sind die?“, fragte Hubert Pogatschnig leise den Wirt, der erklärte:

„Ehemalige Arbeiter von Dachplatten Waltl. Seit das Unternehmen seinen Standort bei uns aufgelassen hat, sind sie arbeitslos und tragen ihre Arbeitslose (mundartlich für: Arbeitslosengeld; Anm.) zu mir herein.“

„Kannst du davon leben?“, fragte Pogatschnig nun.

„Nein“, antwortete der Wirt mit saturiertem Ton. „Von den paar Bieren, die die trinken, kann ich mein Gasthaus nicht offen halten.“

„Was heißt das?“

„Dass ich den Laden verkaufen werde, wenn ich jemanden finde, der blöd genug ist, hier noch ein Gasthaus betreiben zu wollen.“

„Und wenn nicht?“

„Dann wird das alles hier in wenigen Monaten ein Konkursfall werden.“

Der Wirt entfernte sich, um die Gläser-Spülmaschine auszuräumen.

„Wenn der Wirt stirbt, stirbt die Gemeinde“, sagte Pogatschnig mit starrem Blick.

„Hä?“, fragte Melischnig.

„Wirtshäuser sind wichtige Treffpunkte für eine Gemeinschaft“, erläuterte Pogatschnig. „Überall, wo es keinen Wirt mehr gibt, gibt es auch kein geselliges Zusammenleben mehr. Die Gemeinschaft stirbt.“

„Aber hier gibt es doch einen Wirt.“ Ludwig Melischnigs Stimme verriet Unverständnis.

„Ja, hast du denn nicht zugehört?“, fragte Pogatschnig empört und Melischnig erwiderte:

„Nein.“