1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Don Cavelli

- Sprache: Deutsch

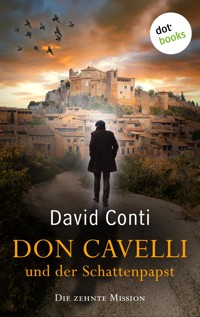

Wer erhebt Anspruch auf den Heiligen Stuhl? Der Vatikanthriller »Don Cavelli und der Schattenpapst« von David Conti als eBook bei dotbooks. Eine geheime Bibliothek, die nach dem Brand von Notre-Dame zum Vorschein kommt – ein mysteriöses Treffen in den Kellergewölben des Petersdoms – und eine dunkle Hexenmesse, die wie jedes Jahr in einem spanischen Bergdorf zelebriert wird … Wie all diese Ereignisse zusammenhängen, ahnt Professor Don Cavelli noch nicht, als ihn eine Mitarbeiterin der Vatikanischen Bibliothek um Hilfe bittet. Ihr Vorgesetzter ist verschwunden, in seinem Terminkalender nur ein rätselhafter Eintrag. Als sie gemeinsam Stück für Stück das Puzzle zusammensetzen, entsteht ein immer ungeheuerlicheres Bild. Ist es möglich, dass der Vatikan von einer Macht unterwandert wurde, die jahrhundertelang als längst verstaubte Geschichte galt? Um sie aufzuhalten, wird Don Cavelli den härtesten Preis zahlen müssen … »Die Schilderung der vatikanischen Gegebenheiten, Lokalitäten und historischen Hintergründe sind überraschend sachbezogen und stimmen größtenteils mit der Realität überein.« Ulrich Nersinger in »Die Tagespost« Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Don Cavelli und der Schattenpapst« von David Conti ist der zehnte Band seiner Bestseller-Spannungsreihe um den Vatikandetektiv wider Willen, in der alle Krimis unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch:

Eine geheime Bibliothek, die nach dem Brand von Notre-Dame zum Vorschein kommt – ein mysteriöses Treffen in den Kellergewölben des Petersdoms – und eine dunkle Hexenmesse, die wie jedes Jahr in einem spanischen Bergdorf zelebriert wird … Wie all diese Ereignisse zusammenhängen, ahnt Professor Don Cavelli noch nicht, als ihn eine Mitarbeiterin der Vatikanischen Bibliothek um Hilfe bittet. Ihr Vorgesetzter ist verschwunden, in seinem Terminkalender nur ein rätselhafter Eintrag. Als sie gemeinsam Stück für Stück das Puzzle zusammensetzen, entsteht ein immer ungeheuerlicheres Bild. Ist es möglich, dass der Vatikan von einer Macht unterwandert wurde, die jahrhundertelang als längst verstaubte Geschichte galt? Um sie aufzuhalten, wird Don Cavelli den härtesten Preis zahlen müssen …

Über den Autor:

David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.

In der »Don Cavelli«-Reihe erscheinen bei dotbooks:

»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«

»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«

»Don Cavelli und die Hand Gottes – Die dritte Mission«

»Don Cavelli und das Sizilianische Gebet – Die vierte Mission«

»Don Cavelli und der Apostel des Teufels – Die fünfte Mission«

»Don Cavelli und die Wege des Herrn – Die sechste Mission«

»Don Cavelli und die Stille Stadt – Die siebte Mission«

»Don Cavelli und die Töchter Marias – Die achte Mission«

»Don Cavelli und der Atem Gottes – Die neunte Mission«»Don Cavelli und der Schattenpapst – Die zehnte Mission«

Alle Romane sind sowohl als eBook- als auch Printausgaben erhältlich. Die ersten acht Bände sind außerdem als Hörbücher bei SAGA Egmont erschienen.

***

Originalausgabe April 2024

Copyright © der Originalausgabe 2024 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Redaktion: Ralf Reiter

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)

ISBN 978-3-98690-937-6

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli 10« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

David Conti

Don Cavelli und der Schattenpapst

Die zehnte Mission

dotbooks.

»... denn das Sichtbare ist vergänglich,

was aber unsichtbar ist, das ist ewig.«

2. Korinther 4,18

Prolog

Es war kurz nach zwanzig Uhr, als der Direktor der konservatorischen Abteilung der Pariser Nationalbibliothek, Professeur Gilles Bouchet, in seiner repräsentativen Wohnung in der Rue Dufrenoy im 63. Arrondissement, dem Quartier de la Porte Dauphine, an jenem verhängnisvollen Abend die Meldung auf seinem Laptop erblickte. Etwas in ihm weigerte sich, diese zu glauben. Doch wenige Augenblicke später war die Nachricht überall. Bouchet war zum Fernseher geeilt und hatte ihn eingeschaltet. Dann sah er es mit eigenen Augen, es war wahr: Die Kathedrale von Notre Dame stand lichterloh in Flammen. Der Vierungsturm, das höchste Bauwerk der Kirche, war eingestürzt und hatte das brennende Dach durchschlagen. Dann sah er auch am Fenster die dicke schwarze Rauchsäule, die sich über die Stadt erhob. Fassungslos war Bouchet aus der Wohnung gelaufen und hatte sich von einem Taxi so nah wie möglich an den Ort der Katastrophe bringen lassen. Der beißende Brandgeruch war schon von weitem zu riechen. Mit tausenden anderen hatte er stundenlang auf dem die Seine überspannenden Pont de la Tournelle ausgeharrt und die Löscharbeiten verfolgt. Sechshundert Feuerwehrleute, siebzig Feuerlöschwagen, Polizisten, Soldaten, Zivilschutzmitarbeiter, Boote, Hubschrauber, Drohnen sowie ein ferngesteuerter Löschroboter kamen zum Einsatz, aber der Kampf gegen diese Flammenhölle schien von vornherein aussichtslos. Inzwischen waren auch alle Häuser in der Umgebung evakuiert worden und ein Sprecher der Feuerwehr hatte ernste Zweifel geäußert, dass der Brand in den Griff zu bekommen sei. Tränen der Wut und Verzweiflung waren Bouchet – aber nicht nur ihm – über das Gesicht gelaufen. Er fühlte sich gleich mehrfach tief betroffen: als Bürger von Paris, als Franzose und als gläubiger Katholik. Kein anderes Bauwerk in Frankreich konnte es an Bedeutung und Kostbarkeit mit der der Gottesmutter Maria gewidmeten gotischen Kathedrale am Ufer der Seine aufnehmen. Schon gar nicht der Eiffelturm, der nur ein Ende des neunzehnten Jahrhunderts erbautes angeberisches Stahlkonstrukt ohne jede innere Bedeutung war. Aber auch nicht der Arc de Triomphe, das Panthéon oder der Invalidendom. Nicht einmal Versailles. Notre Dame war fast tausend Jahre alt und ihre Erbauung hatte über hundertachtzig Jahre gedauert. Könige hatten hier geheiratet und lagen hier bestattet. Napoleon Bonaparte hatte sich hier in Anwesenheit von Papst Pius VII. selbst zum Kaiser gekrönt. Von Victor Hugo war sie in seinem Meisterwerk »Der Glöckner von Notre Dame« verewigt worden. Bis zu neuntausend Gläubige konnten hier gleichzeitig an einer Messe teilnehmen, nicht ganz halb so viele wie im Petersdom in Rom, aber Notre Dame hatte mit vierzehn Millionen Gästen im Jahr doppelt so viele Besucher wie dieser. Sie beherbergte Kunstartefakte und Reliquien von unschätzbarem Wert. Die Kathedrale Notre Dame war nichts weniger als die steingewordene Seele Frankreichs und ein unmöglich wegzudenkender Teil der Weltgeschichte.

Und anscheinend sahen das nicht nur die Franzosen so. Als am nächsten Morgen die Löscharbeiten beendet worden waren und im Angesicht des Tageslichts klar wurde, wie gigantisch das Ausmaß der Zerstörung war, hatten zahlreiche Nationen umgehend ihre Hilfe beim Aufbau angeboten. Vierunddreißigtausend Privatleute aus hundertfünfzig Ländern spendeten über achthundertsechsundvierzig Millionen Euro für den Wiederaufbau. Doch obwohl man sich sehr schnell einig war, dass die Kathedrale originalgetreu restauriert werden sollte, vergingen zunächst über zwei Jahre mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten, bevor man ans Werk gehen konnte.

Eine Mammutaufgabe. Doch am Ende, das war der Plan, sollte sie in neuem Glanz erstehen und man würde sie, vom Schmutz der Jahrhunderte gereinigt, in einem Zustand erblicken wie kein heute lebender Mensch je zuvor.

Und dann gab es da noch etwas, das ebenfalls sehr lange verborgen geblieben war. Im Querhaus der Kathedrale war man hinter einer beim Brand teilweise eingestürzten Mauer auf eine kleine Kammer gestoßen, offenbar eine Geheimbibliothek, denn darin befanden sich fünfundachtzig Folianten, die Jahrhunderte alt waren. Wie schon mehrere Male zuvor, waren die Restaurierungsarbeiten zunächst unterbrochen worden und dann hatte man unverzüglich die Nationalbibliothek in der Rue Richelieu verständigt.

Bereits eine Stunde später war Professeur Gilles Bouchet vor Ort gewesen, um die Bücher in Augenschein zu nehmen. Äußerlich ruhig war er in der Kammer umhergegangen und hatte sich alles angesehen, doch innerlich war er aufgewühlt und hin- und hergerissen. Ohne Zweifel konnte dies einer der bedeutendsten Bücherfunde der Neuzeit sein. Die Bücher waren vor ewigen Zeiten hier in dieser Geheimkammer von Notre Dame eingemauert worden. Wer hatte die Macht dazu besessen, dies zu veranlassen? Und was stand in diesen Büchern, dass man sie unbedingt vor Entdeckung schützen wollte? Dies war eindeutig eine Sensation und wenn er es richtig anstellte und klug mit den Medien umging, würde er es vielleicht zuwege bringen, dass dieses Ereignis als der »Bouchet-Fund« in die Literaturgeschichte einging. Dann würde es wohl nicht mehr lange dauern, bis auch endlich er die rote Rosette der Ehrenlegion im Knopfloch tragen würde, die von Napoleon Bonaparte gestiftete höchste Auszeichnung, die ein Franzose erhalten konnte. Eine Ehrung, die seiner Ansicht nach schon lange überfällig war, doch bislang hatte man ihn sträflich übergangen. Nun würde sie ihm nicht mehr zu nehmen sein. Und man würde ihn auch nicht mit dem untersten Rang, dem Ritter, abspeisen können, Offizier würde es schon sein müssen und wer weiß, vielleicht würde man ihn sogar zum Kommandeur ernennen. Ein Rang, der zur Zeit Napoleons bis zum Tode ein sorgenfreies Leben garantierte, da er mit großzügigen zweitausend Francs jährlichem Ehrensold dotiert war. Napoleon III. hatte dann diese Zahlungen stark gekürzt, ein Übriges tat die Umstellung von alten Francs auf neue Francs, so dass ein Kommandeur der Ehrenlegion heute pro Jahr nur noch zwölf Euro zwanzig erhielt, eine Unverschämtheit eigentlich, aber das war nebensächlich. Es waren die Ehre und das Ansehen, die zählten. Davon abgesehen war Bouchet natürlich auch als jemand, der Bücher über alles liebte, geradezu ergriffen von den Schätzen, die da vor ihm standen. Was ihn allerdings schmerzte, war ihr mehr als beklagenswerter Zustand, denn sämtliche Bücher waren durch Rauch, Hitze, Feuer oder Löschwasser schwer beschädigt worden. Die Zeit würde zeigen müssen, was davon noch zu retten war. Bouchet ließ die Bücher so behutsam wie nur irgend möglich in ein Magazin der Nationalbibliothek transportieren. Noch am selben Tag nahm er Kontakt mit der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar auf. Im Jahre 2004 hatte es in der seit dreihundert Jahren bestehenden Rokoko-Bibliothek einen verheerenden Großbrand gegeben. Nur etwa achtundzwanzigtausend Bücher konnten unversehrt gerettet werden, während über fünfzigtausend Exemplare Opfer der Flammen wurden. Weitere zweiundsechzigtausend waren durch Feuer und Löscharbeiten stark beschädigt und anschließend in beispielloser Kleinarbeit restauriert worden. Es gab seitdem wohl kaum eine Institution, die sich besser auskannte in dieser Materie. In einem auf Englisch geführten, mühsamen Telefonat erhielt Bouchet erste Hinweise, außerdem wurde eine ständige Konsultation vereinbart. Zwei Stunden darauf gab Bouchet dem Sender TF1 ein Interview, das es sogar in die Spätnachrichten schaffte, und bereits am Tag darauf waren die beschädigten Bände unterwegs nach Leipzig zum Zentrum für Bucherhaltung, wo sie zunächst gefriergetrocknet wurden, um Schimmelbefall entgegenzuwirken. Anschließend wurden sie in die Akademische Restaurierungswerkstatt der Herzogin Anna Amalia Bibliothek gebracht, wo man die durch Feuer geschädigten Bücher in der einzigen »Kompressionskassette« der Welt in einem überaus aufwändigen Verfahren stabilisierte, so dass die einzelnen Seiten wieder umblätterbar wurden.

Vier Monate später kehrten die Bücher nach Paris zurück und Bouchet machte sich daran, eine Bestandsaufnahme der sämtlich auf Latein abgefassten Bände vorzunehmen.

Die Arbeit ging nur schleppend voran. Zum einen, weil dies eine Tätigkeit war, die er zusätzlich zu seinen regulären Aufgaben als Direktor der Konservatorischen Abteilung zu erledigen hatte, zum anderen, weil seine Motivation mit jedem weiteren Band abnahm. Sicher, es waren historische Folianten, aber in keinem von ihnen entdeckte er etwas, das von besonderer Bedeutung war oder er nicht schon aus anderen Quellen wusste. Es handelte sich anscheinend doch nicht um den Sensationsfund, den er erwartet hatte. Nach acht Monaten hatte er sich durch drei Viertel der Bände gearbeitet und begann nun mit Buch Nr. 71. Einem schmalen, unscheinbaren, in rotes Ziegenleder gebundenen Bändchen. Sehr bald erkannte er, dass es anders war als die anderen. Was hier minutiös beschrieben wurde, war in der katholischen Fachwelt allgemein bekannt, aber bislang hatte stets ein allgemeiner Konsens darüber bestanden, dass es sich hierbei um eine bewusst konstruierte Legende handelte, so wie die Konstantinische Schenkung. Doch hier stand es nun schwarz auf weiß und detailliert. Es war also doch wahr.

Bouchet schwindelte es bei der Vorstellung, welche Auswirkungen dies haben konnte. Es war gar nicht zu ermessen. Als Direktor der Konservatorischen Abteilung der Französischen Nationalbibliothek war ihm klar, dass er auf pures Gold gestoßen war. Doch als gläubiger Katholik wusste er, dass er dieses Buch unverzüglich in den Vatikan zu bringen hatte.

Erstes Buch

I

Erster Tag

Wer nur einen kurzen Blick in den fast vollbesetzten kleinen Kinosaal geworfen hätte, wäre vielleicht davon ausgegangen, dass hier ein satirischer Fernsehsketch oder etwas ähnliches gedreht würde, denn im Publikum waren, abgesehen von einem einzigen Mann in einem hellen Leinenanzug, alle anderen Zuschauer als Monsignores, Kardinäle oder Nonnen ausstaffiert.

Doch diese Annahme wäre ein Irrtum gewesen, es gab hier keine Kameras, die »Kostüme« waren echt und die Personen, die sie trugen, ebenfalls. Das kleine Kino mit den vierundfünfzig braunen Ledersesseln befand sich im Nebengebäude des Palazzo San Carlo im Vatikan. Genau genommen war es auch kein Kino im üblichen Sinne. Die Säulen entlang beider Seiten, zwischen denen olivgrüne Vorhänge hingen und über denen sich insgesamt zehn seitliche Logen befanden, der Marmorboden und vorne ein Podest mit zwei Stufen und die gewölbte Decke ließen eher an einen relativ schmucklosen Renaissanceraum denken, der für Kammerkonzerte verwendet wurde. Das Einzige, was ihn zu einem Kino machte, war eine über einem Tisch auf dem Podest angebrachte Leinwand (ohne Vorhang), eine riesige, beinahe achtlos in die Ecke gestellte Lautsprecherbox und weitere Boxen an den Wänden. Über der Leinwand hing, fast genauso groß wie diese, der gekreuzigte Christus.

Der Spielfilm, den der Mann im Leinenanzug, Professor Donato, »Don«, Cavelli, mit entspanntem Interesse verfolgte, während alle anderen ernste Mienen machten, handelte von Pater Pio, dem zu Lebzeiten innerhalb der Kirche hochumstrittenen Priester, der die Stigmata Jesus Christi aufwies (mit chemischen Mitteln selbst beigebracht, wie mehrere vatikanische Untersuchungen festgestellt haben wollten) und der von seinen Anhängern – heute nicht weniger als damals – wie ein zweiter Christus verehrt wurde. Es existierte in Rom kein Andenkenstand, bei dem man nicht Padre-Pio-Figuren und andere Devotionalien mit seinem bärtigen Gesicht darauf kaufen konnte. Papst Johannes Paul II. hatte ihn später erst selig und dann heiliggesprochen.

Cavelli war schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass Kinofilme mit katholischem Hintergrund neuerdings im Trend zu liegen schienen und dass die Thematik darin sehr oft mit großer Ernsthaftigkeit behandelt wurde. Bei »Pater Pio« verriet der Pressetext, dass Hauptdarsteller Shia LaBeouf für die Vorbereitung auf seine Rolle vier Monate lang in einem Kloster gelebt hatte und nach Abschluss der Dreharbeiten zum Katholizismus konvertiert war – genau wie Alec Guinness, nachdem er Father Brown gespielt hatte.

Die Cavelli-Dynastie lebte seit 1513 im Vatikan. Damals hatte Urahn Capitano Umberto Cavelli Papst Julius II. einen ominösen Dienst erwiesen, der so wertvoll gewesen war, dass dieser verfügt hatte, dass die Cavellis von nun an und bis zum Jüngsten Tag liberatus ab ullis calamitatibus, also von frei von allen Nöten zu stellen waren, was eine riesige Summe Goldes, Wohnrecht im Vatikan und eine Reihe von Privilegien, wie Zugang zu sämtlichen Räumlichkeiten, beinhaltete. Die Goldsumme war im Laufe von einem halben Jahrtausend zu einem exorbitanten Vermögen gewachsen, das Cavelli ein Jetset-Leben ermöglicht hätte, doch daran war er nicht interessiert. Er mochte sein ruhiges Leben in seiner riesigen Wohnung im dritten Stock eines alten Palazzos, von dessen großer Terrasse er direkt in die Vatikanischen Gärten blickte. An zwei Tagen in der Woche unterrichtete er gegen ein symbolisches Gehalt von einem Euro pro Jahr an der Sapienza, der ältesten Universität von Rom, junge Studenten in dem Fach, in dem er sich besser auskannte als jeder andere: die Geschichte des Papsttums. Einen Großteil seiner übrigen Zeit verbrachte er in der Päpstlichen Geheimbibliothek, die zu Cavellis Bedauern vor einigen Jahren leider in Vatikanische Apostolische Bibliothek umbenannt worden war, mit Forschungen auf diesem Gebiet. Wie auch schon sein Vater Spiridon, arbeitete er seit vielen Jahren an einer umfangreichen Darstellung derselben. Inzwischen war er bei der Arbeit an Band fünfzehn angelangt.

Zurzeit waren Semesterferien und so hatte er die letzten siebzehn Tage damit verbracht, die Pilgerreise Der Weg von St. Thomas zu absolvieren. Der dreihundertdreizehn Kilometer lange Weg, der praktisch vor Cavellis Haustür am Petersdom begann und durch spektakuläre Naturparks und idyllische Dörfer in Latium und den Abruzzen nach Ortona führte, vorbei an vielen alten Kirchen, Einsiedeleien, Kastellen, Abteien und nicht zu vergessen dem Brunnen in Caldari di Ortona, aus dem Rotwein sprudelte und an dem sich jeder kostenlos bedienen durfte. Dies war zwar kein übernatürliches Wunder, sondern ein »Geschenk an die gläubigen Pilger« eines örtlichen Winzers, aber das tat dem allgemeinen Ansturm keinen Abbruch.

Die Reise hatte Cavelli gutgetan. Er hatte dabei über vieles nachgedacht und er war seit langem endlich einmal wieder wirklich zur Ruhe gekommen. Gestern Abend hatte dann sein Telefon geklingelt und sein bester Freund im Vatikan, Monsignore Josef Mattlin, der Erste Sekretär des Papstes, hatte angefragt, ob er wohl Lust hätte, an dieser Filmvorführung teilzunehmen. Cavelli hatte gerne zugesagt. Für alle anderen war es Arbeit. Man wollte beurteilen, ob der Film Katholiken empfohlen werden konnte oder ob er eher in die Kategorie von Filmen wie »Der Exorzist des Papstes« mit Russel Crowe gehörte, der zwar teilweise auf den Berichten des verstorbenen vatikanischen Exorzisten Gabriele Amorth beruhte, aber im Großen und Ganzen auf Horroreffekte setzte, wobei die Wahrheit größenteils auf der Strecke blieb. Ja, vielleicht, so spekulierte Cavelli, war der Padre-Pio-Film sogar ein Kandidat für die sogenannten Filmliste des Vatikan, auf der in den drei Kategorien Religion, Werte und Kunst insgesamt fünfundvierzig ausgesuchte Filme standen, die der Heilige Stuhl für besonders empfehlenswert hielt. Offensichtliche Kandidaten wie Ben Hur, das1. Evangelium Matthäus von Pasolini, aber auch in diesem Zusammenhang eher überraschende Werke wie der John-Wayne-Western Ringo, der Disneyfilm Fantasia oder Stanley Kubricks Meisterwerk 2001 – Odyssee im Weltraum.

Von einigen dieser Klassiker auf der Liste, wie Freunde bis zum Letzten, Uzala der Kirgise oder Der Holzschuhbaum, hatte Cavelli noch nie etwas gehört, geschweige denn, dass er sie gesehen hätte, und er beschloss spontan, sich hier im Vatikanischen Kino alle ihm noch fehlenden Filme, sowie einige, die er schon kannte, vorführen zu lassen. In zwei Tagen begann das neue Semester an der Sapienza, aber abgesehen davon würde er sich noch ein paar faule Wochen gönnen.

II

Der Leiter der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek wird direkt vom Papst ernannt. Er führt den Titel Bibliothekar der Heiligen Römischen Kirche und steht im Rang eines Kardinals. Dottore Paolo de Felici bekleidete dieses verantwortungsvolle Amt nun seit fast sieben Jahren. Der Anruf, der soeben aus Paris reingekommen war, hatte ihn weit weniger beeindruckt, als der Mann am anderen Ende der Leitung wohl erwartet hatte. Dottore de Felici kannte Professeur Bouchet von verschiedenen internationalen Symposien. Für seinen Geschmack war der Mann etwas zu umständlich und viel zu eitel, was allerdings seiner unbestreitbaren fachlichen Kompetenz keinen Abbruch tat. De Felici erinnerte sich an zwei oder drei äußerst profunde Diskussionen mit ihm. Und nun waren in Notre Dame hinter einer eingestürzten Mauer also einige alte Bücher entdeckt worden. Bouchet schien deswegen ganz aus dem Häuschen zu sein, aber für Dottore de Felici waren solche Vorkommnisse Alltag. Bei fast sämtlichen Straßenarbeiten und auch anderen Baumaßnahmen in Rom wurden Jahrtausende alte Artefakte gefunden. Vor gar nicht langer Zeit hatte sich direkt vor dem Pantheon ein Senkloch geöffnet und eine Straße aus dem zweiten Jahrhundert freigelegt. Und nicht nur das: Ständig brachten ihm Wissenschaftler oder auch Privatleute alte lateinische Bücher, die sie für ungeheuer bedeutend hielten und der Apostolischen Bibliothek spenden oder – häufiger noch – verkaufen wollten, doch Dottore de Felici hatte auf Qualität zu achten. Sicher, die Bibliothek war gigantisch und vor einigen Jahren war die Lagerfläche durch ein weiteres atombombensicheres Untergeschoss verdoppelt worden, aber an einem Ort, an dem man in Jahrhunderten und Jahrtausenden dachte, würde auch dieser nur begrenzte Zeit ausreichen und man musste eine strenge Auswahl treffen, was noch in den Bestand aufgenommen werden konnte und was man mit Bedauern ablehnen musste. Die edlen Spender waren dann meistens tödlich beleidigt, wenn sie erfuhren, dass ähnliche oder gar bessere Werke in jedem halbwegs renommierten Antiquariat zu finden und nur von geringem Wert waren. Dottore de Felici hatte schnell gelernt, dass von den angeblich sensationellen Funden weniger als ein Tausendstel wirklich von Interesse war. Natürlich hatte er, wie alle im Vatikan, den Brand von Notre Dame mit atemlosem Entsetzen verfolgt und nur ein wenig aufgeatmet, als vermeldet wurde, dass zumindest einige der bedeutendsten Reliquien der Christenheit noch rechtzeitig aus der brennenden Kathedrale hatten gerettet werden können: ein Nagel vom Kreuz und die Dornenkrone Christi. (Zumindest eine Hälfte davon. Während der Französischen Revolution, in der alle Kirchen zu Tempeln des Volkes erklärt worden waren, hatte man sie zum ersten Mal in Sicherheit gebracht und im Vatikan aufbewahrt. Dort war sie in zwei Teile aufgespalten worden und nur einer davon war später nach Notre Dame zurückgekehrt.) Auch später hatte er alle Nachrichten über den Fortgang des Wiederaufbaus zur Kenntnis genommen, welche der Vatikan natürlich aus erster Hand erhielt. Aber auch wenn dieser gut voranzuschreiten schien, schmerzte ihn dieses Ereignis immer noch. Im Jahre 2008 hatte er die Ehre gehabt, zu der Delegation Seiner Heiligkeit, Benedikt XVI., zu gehören, die ihn bei einem Besuch der Kathedrale begleitet hatte, und er war von der architektonischen Schönheit, aber auch von ihrer spirituellen Ausstrahlung überwältigt gewesen. Wie hatte dieses Wunderwerk niederbrennen können?

Natürlich kannte de Felici die offiziellen Verlautbarungen, die von einer weggeworfenen Zigarette eines Bauarbeiters sprachen, und er hätte sie öffentlich nie angezweifelt, aber wirklich überzeugen konnte sie ihn leider nicht. Dafür war in den letzten Jahren zuviel passiert. Gerade in Frankreich. Bereits 2016 hatte ein terroristischer Anschlag auf Notre Dame stattgefunden, der Gottseidank fehlgeschlagen war. Und das war nur die Spitze des Eisbergs. Im Schnitt wurden in Frankreich tausend Kirchen pro Jahr geschändet, also drei pro Tag. Mehrere Kathedralen waren in Flammen aufgegangen, die letzte gerade erst zwei Wochen vor Notre Dame. Ein Jahr danach war die Kathedrale von Nantes niedergebrannt und diesmal war es sogar nachweislich Brandstiftung gewesen. Aber auch in anderen Ländern sah es kaum besser aus. Ob in Kanada, Chile, Bangladesch, Indonesien, Ägypten, China, Sudan, Deutschland, Kosovo, Sansibar, Indien, Kirgisistan, Norwegen, den USA (Alabama, Florida, Kalifornien, Louisiana), in der Schweiz oder anderswo, überall wurden immer wieder christliche Kirchen in Brand gesteckt, auch wenn darüber kaum berichtet wurde. De Felici war heilfroh, dass zumindest der Vatikan und der Petersdom so gut gesichert wurden.

In seiner winzigen, akkuraten Handschrift trug er den Termin, an dem Professeur Bouchet bei ihm erscheinen würde, in seinen Terminkalender ein und seufzte. Hoffentlich würde er die richtigen Worte finden, um den geschätzten Kollegen nicht das Gesicht verlieren zu lassen. Sicher, wenn es stimmte, was in dem kleinen Büchlein stand, wäre es eine Sensation, aber seine langjährige Erfahrung sagte ihm, dass es sich nicht um ein authentisches historisches Dokument handelte, sondern wahrscheinlich um eine – handwerklich durchaus sehr gut gemachte, aber dennoch erst später angefertigte – Fälschung; nicht besser als die Legende um die Päpstin Johanna, die nie existiert hatte, von der jedoch ebenfalls zahlreiche antike Dokumente »berichteten«. Er würde sich irgendetwas überlegen müssen, damit Bouchets Besuch zumindest nicht gänzlich umsonst war. Er dachte da an einige soeben erst restaurierte Bücher aus dem dreizehnten Jahrhundert, die der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich waren. Wenn er Bouchet dazu um seine fachliche Expertise bat, würde sich dieser gebauchpinselt fühlen. Er beschloss, Bouchet morgen noch einmal anzurufen und dies bereits anzukündigen. So würde der Fokus dieses Besuchs von vornherein nicht nur auf dem Fund von Notre Dame liegen.

Dass sein Telefon abgehört werden könnte, wäre Paolo de Felici nie in den Sinn gekommen.

III

Dritter Tag

Es war der erste Tag des neuen Semesters. Don Cavelli stand im Hörsaal IV der altehrwürdigen Sapienza-Universität und blickte über die nach oben ansteigenden voll besetzten Sitzreihen auf seine neuen Studenten. Er hatte diesen Augenblick schon immer gemocht und dieses Gefühl hatte sich in all den Jahren immer mehr verstärkt. Was würde dieses Semester bringen? Natürlich würde auch dieses Mal mindestens ein Drittel der Anwesenden aus reiner Neugier oder nur als Jux hier sitzen, um den berühmten Professor persönlich in Augenschein zu nehmen, dessen Ahnen seit einem halben Jahrtausend im Vatikan lebten und der dort hinter die Kulissen gucken konnte und allerlei gruselige Geheimnisse kannte. »Dan Brown in echt« hatte es eine Studentin mal genannt. Cavelli hatte damit kein Problem, viele junge Menschen gerieten durch puren Zufall oder aus den falschen Gründen in ihren späteren Beruf, was aber nicht hieß, dass sie nicht nach und nach eine immer größere Leidenschaft dafür entwickeln konnten. Zwei solcher neugierigen Studenten aus früheren Jahren arbeiteten inzwischen in der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek und einige hatten beachtenswerte Bücher über verschiedene Päpste verfasst. Studenten, von denen Cavelli damals nicht allzu viel erwartet und damit falsch gelegen hatte. Inzwischen hatte er dazugelernt und enthielt sich längst jedes vorschnellen Urteils. Seit einigen Jahren hatte er sich angewöhnt, für die erste Stunde nichts vorzubereiten, sondern nur Fragen zu beantworten. Mit diesem fast spielerischen Einstieg hatte er gute Erfahrungen gemacht, auch wenn viele Studenten dieses Angebot sehr großzügig auslegten und auch Fragen stellten, die weder das Seminar noch das Papsttum direkt betrafen. Heute würde es wieder so sein. Es war kein Problem, im Laufe der Jahre hatte es nur wenige Fragen gegeben, die er nicht hatte beantworten können.

»Stimmt es, dass Sie im Vatikan wohnen und überall Zutritt haben?«

»Ja.«

»Ist es klug, an Gott zu glauben?«

»Ansichtssache. Atheisten haben jedenfalls keine Feiertage.« (Diese Antwort provozierte immer einen Lacher.)

»Warum hat Jesus nur zwölf Jünger? Warum nicht mehr?«

»Hatte er ja. Sie verwechseln ›Jünger‹ und ›Apostel‹. Jesus hatte siebzig Jünger, davon waren zwölf auch Apostel. Jeder Apostel ist ein Jünger, aber nicht jeder Jünger ist ein Apostel.«

»Wo befindet sich der Heilige Gral?«

»Seit 1437 – andere sagen seit 1506 – in der Kathedrale Santa Maria von Valencia. Zumindest haben Papst Johannes XXIII. sowie drei seiner Nachfolger und diverse Wissenschaftler seine Echtheit bestätigt.«

Cavelli bemerkte, dass einige Studenten ihn verblüfft ansahen und sich aufrecht hinsetzten. Sie hatten ganz offensichtlich nicht damit gerechnet, dass er diese Frage beantworten konnte, und bestenfalls erwartet, dass er sich mit dem Verweis auf den dritten Indiana-Jones-Film aus der Affäre ziehen würde.

»Ist Gott politisch links oder rechts?«, rief ein Student mit Rastalocken.

Cavelli musste ein Grinsen unterdrücken. Diese Frage hatte noch nie jemand gestellt, dennoch fiel ihm ihre Beantwortung nicht allzu schwer. »Kommt drauf an. Der Gott des Alten Testaments ist eindeutig rechts: Sein Gesetz lautet: ›Entweder ihr pariert oder es hagelt furchtbare Strafen.‹ Das ist Law und Order in Reinkultur. Bei dem Gott des Neuen Testaments verhält es sich ambivalenter. Es gibt zwar die Zehn Gebote und wie in einem Überwachungsstaat beobachtet Gott unsere Taten lückenlos, aber wer die Gebote übertritt, wird dennoch nicht bestraft. Das geht sogar so weit, dass Gott die persönliche Freiheit über das Allgemeinwohl stellt. Das ist im Grunde purer Anarchismus. Selbst bei den schlimmsten Taten und Kriegen greift er nicht ein, um etwa Unschuldige zu schützen. Und jedes noch so üble Verbrechen wird einem vergeben, wenn man es aufrichtig bereut. Das ist absolut links. Also strenge Gesetze, die jedoch nicht durchgesetzt werden. Man könnte sagen, Gott ist genau in der Mitte.«

»Und wann hat Gott die Welt erschaffen?«, begehrte eine Studentin mit fast weiß blondierten Haaren zu wissen.

»Nun, das wurde Anfang des siebzehnten Jahrhunderts sehr genau untersucht. Am bekanntesten sind die Arbeiten von James Ussher, einem irischen Erzbischof, und John Lightfoot, einem britischen Hebraisten und College-Rektor. Sie werteten alle Zeitangaben in der Bibel aus und kamen beide, unabhängig voneinander, zu demselben Ergebnis: Gott sagte ›Es werde Licht‹ am 23. Oktober 4000 vor Christus. Alsdann berücksichtigte Ussher noch, dass sich der Begründer der modernen Zeitrechnung, der Mönch Dionysius Exiguus, bei seinen Berechnungen um mindestens vier Jahre vertan haben muss, da König Herodes im Jahre vier vor Christus starb und deshalb Christus auch nicht später gekreuzigt sein konnte, und setzte als endgültiges Jahr 4004 v. Chr. Heute wissen wir, dass Jesus am 5. Dezember des Jahres 7 v. Chr. geboren wurde, folglich müssen wir noch drei weitere Jahre dazurechnen, was uns zum 23. Oktober 4007 v. Chr. bringt. Aber natürlich nur, wenn man die Bibel hundertprozentig wörtlich nimmt.« Cavelli lachte. »Und das tut nicht einmal der Papst.«

IV

Der alte Mann mit dem dichten weißen Haar und der höckrigen Patriziernase zog seine Taschenuhr hervor und öffnete ihren Deckel. Ursprünglich war dieser reich graviert gewesen, doch davon war nichts mehr zu sehen, dennoch hätte sie Giovanni um keinen Preis hergegeben oder durch eine neuere Uhr ersetzt. Sie befand sich seit Jahrhunderten im Besitz seiner Familie und wurde vom Vater auf den Sohn vererbt. Es war eine heilige Tradition und Giovanni wusste, dass Tradition das Wichtigste war, das auf dieser Welt existierte, auch wenn immer weniger Leute das heute noch wussten. Wichtiger noch als die Familie. Die Tradition war der Garant dafür, dass alles so blieb, wie es war.

Denn so, wie es war, war es gut.

Jegliche Veränderung konnte nur eine Verschlechterung sein.

In genau einer Minute war es fünf Uhr abends. Exakt in diesem Moment würde sein persönlicher Sommelier, wie jeden Abend, den Salon betreten und eine Karaffe perfekt dekantierten Barolo Riserva DOCG Monfortino öffnen. Als Giovanni die fünfzig Flaschen, die, neben hunderten anderen, in seinem Weinkeller lagerten, erworben hatte, war der Preis im Vergleich zu heute noch günstig gewesen. Neunhundertfünfzig Euro. Pro Flasche. Inzwischen war er bedeutend wertvoller. Dennoch würde ihn Giovanni nicht aufheben. Er liebte diesen Wein und Geld spielte keine Rolle.

Irgendwo in dem Renaissancepalazzo schlug eine alte Standuhr. Die Tür öffnete sich und der Sommelier betrat den Raum. Giovanni beachtete ihn nicht und wartete, bis er sich wieder zurückgezogen hatte.

Ohne Eile nahm er das eingeschenkte Glas von dem kleinen runden Tisch aus brasilianischem Palisanderholz und betrat nachdenklich den Balkon. Unter ihm lag der etliche tausend Quadratmeter große Park mit seinen gewundenen Pfaden und kunstvoll geschnittenen Hecken, den sprudelnden Springbrunnen und den zahllosen Schirmpinien. Auch eine künstliche Grotte mit Wasserfall gab es hier – angelegt vor über vierhundert Jahren von einem seiner Vorfahren. Nur der Hubschrauberlandeplatz nahe der hohen, das ganze Gelände umgebenen, hohen Mauer wies darauf hin, dass die Renaissance schon lange Vergangenheit war. Es war eines der wertvollsten Grundstücke der Welt, nicht in erster Linie wegen des Gartens und des kostbaren Palazzos, sondern wegen der Lage. Giovannis Familie wohnte seit Jahrhunderten an der traditionsreichsten Adresse, die nur vorstellbar war: der Via Appia Antica vor Rom. Wer hier hinziehen wollte, musste nicht nur Milliardär sein, er musste vor allem unvorstellbares Glück haben, dass man ihm eine der wenigen Villen, die hier standen, verkaufte, was praktisch nie geschah.

Doch Giovanni hatte in diesem Moment keinen Blick für die Naturschönheiten zu seinen Füßen. Vor zwei Tagen hatte ihn eine überaus beunruhigende Nachricht erreicht: In das über Jahrhunderte immer weiter verfeinerte, gut geölte Getriebe seines Familienimperiums war ein winziges Sandkorn geraten, doch es war groß genug, die komplizierte Mechanik zum Stillstand zu bringen. Das kleine rote Buch, dessen Existenz nie ganz sicher gewesen war, das aber seit vielen Generationen immer wie ein Damoklesschwert über den Häuptern seiner Ahnen geschwebt hatte – es hatte sich schließlich als real erwiesen. Es war keine Legende. Es existierte. Gefunden in einer zugemauerten Kammer der Kathedrale von Notre Dame.

Seit Jahrhunderten stand fest, was in diesem Fall zu tun war. Giovanni hatte bereits entsprechende Anweisungen erteilt. Das Buch musste vernichtet werden. Und mit ihm jeder, der einen Blick hineingeworfen hatte.