5,99 €

Mehr erfahren.

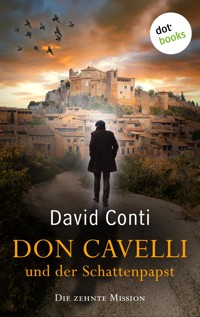

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Sie sind die Vollstrecker des Jüngsten Gerichts Nichtsahnend nimmt Vatikanbewohner Don Cavelli den Anruf eines alten Studienkollegen an – doch Roberto Norelli enthüllt ihm eine schockierende Nachricht: Sein Sohn ist seit Monaten wie vom Erdboden verschwunden, angeblich ist er in die Fänge einer fanatischen Sekte geraten. Ihr Anführer ist ein gewisser Bruder Jakobus. Hat er sich nach dem Apostel Jakobus »der Gerechte« benannt? Glaubt er, im Auftrag Gottes zu wirken und dass das Ende der Welt bevorsteht? Letzte Spuren von Robertos Sohn führen in die sizilianische Wüste, ein karger, unwirtlicher Ort. Doch je weiter Cavelli in dessen Herz vordringt, desto mehr muss er erkennen, dass die Wüste nicht so verlassen ist, wie es den Anschein hat – es soll nur niemand mehr lebend herauskommen! Der actiongeladene zwölfte Band der Bestsellerreihe um den Vatikandetektiv wider Willen – alle Kriminalromane um Don Cavelli sind unabhängig voneinander lesbar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über dieses Buch:

Nichtsahnend nimmt Vatikanbewohner Don Cavelli den Anruf eines alten Studienkollegen an – doch Roberto Norelli enthüllt ihm eine schockierende Nachricht: Sein Sohn ist seit Monaten wie vom Erdboden verschwunden, angeblich ist er in die Fänge einer fanatischen Sekte geraten. Ihr Anführer ist ein gewisser Bruder Jakobus. Hat er sich nach dem Apostel Jakobus »der Gerechte« benannt? Glaubt er, im Auftrag Gottes zu wirken und dass das Ende der Welt bevorsteht? Letzte Spuren von Robertos Sohn führen in die sizilianische Wüste, ein karger, unwirtlicher Ort. Doch je weiter Cavelli in dessen Herz vordringt, desto mehr muss er erkennen, dass die Wüste nicht so verlassen ist, wie es den Anschein hat – es soll nur niemand mehr lebend herauskommen!

Über den Autor:

David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.

In der »Don Cavelli«-Reihe erscheinen bei dotbooks:

»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«

»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«

»Don Cavelli und die Hand Gottes – Die dritte Mission«

»Don Cavelli und das Sizilianische Gebet – Die vierte Mission«

»Don Cavelli und der Apostel des Teufels – Die fünfte Mission«

»Don Cavelli und die Wege des Herrn – Die sechste Mission«

»Don Cavelli und die Stille Stadt – Die siebte Mission«

»Don Cavelli und die Töchter Marias – Die achte Mission«

»Don Cavelli und der Atem Gottes – Die neunte Mission«»Don Cavelli und der Schattenpapst – Die zehnte Mission«»Don Cavelli und der Mann aus Assisi – Die zwölfte Mission«

Alle Romane sind sowohl als eBook- als auch Printausgaben erhältlich. Die ersten acht Bände sind außerdem als Hörbücher bei Saga Egmont erschienen.

***

Originalausgabe März 2025

Copyright © der Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Redaktion: Ralf Reiter

Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)

ISBN 978-3-98952-936-6

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

David Conti

Don Cavelli und der Engel der Apokalypse

Die zwölfte Mission

dotbooks.

»In der Hölle sind die Seelen,

die nicht an sie glauben.«

Ordensschwester Faustyna Kowalska

Prolog

Drei Jahre zuvor

Dies war der vierzigste Tag.

Vierzig Tage ohne Essen.

Vierzig Tage und vierzig Nächte, ohne einen einzigen Menschen gesehen zu haben.

Die Negevwüste war zwölftausend Quadratkilometer weit und bedeckte damit fast zwei Drittel des Staates Israel. Der junge Mann, den man später Bruder Jakobus nennen würde, verscheuchte mit einer matten Geste eine Fliege, die auf seinen ausgetrockneten Lippen gelandet war, und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Nachts konnte es hier in der Negevwüste sehr kalt werden – und außerdem war dann das Heulen von Streifenhyänen und Arabischen Wölfen zu hören (was ihm Angst machte), tagsüber hingegen war die Hitze unerträglich. Doch immer wieder hatte er sich zur Demut ermahnt. Er war mit seinem Landrover hier rausgefahren, der ihm Schutz vor Kälte und wilden Tieren bot und in dessen Schatten er sich tagsüber aufhielt. Außerdem hatte er Plastikkanister mit vierhundert Litern Wasser an Bord, die er bisher nicht angerührt hatte, da er ganz in der Nähe auf eine klare Quelle gestoßen war. Dies war nichts gegen das, was er erlitten hatte. Jesus hatte unendlich viel mehr erduldet. Das hatte er sich immer und immer wieder ins Gedächtnis gerufen. Doch mit jedem weiteren Tag war es schwerer geworden.

Hunderte Male war er drauf und dran gewesen, aufzugeben. Sei kein Narr, hatte eine verführerische Stimme in seinem Kopf gesagt. Was quälst du dich so sinnlos? Du wirst ohnehin nicht vierzig Tage durchhalten. Das ist einfach unmöglich. Niemand kann das. Wozu also noch weitermachen? Gib auf! Setz dich in dein Auto und in nicht einmal einer Stunde bist du in Eilat. Dort warten komfortable Hotels mit weichen Betten, deftige Steaks, köstliche Eiscreme und ein kaltes Bier auf dich.

O, wie verlockend hatte all das in seinen Ohren geklungen, doch er hatte gegen diese Stimme angekämpft. Er wusste nur zu gut, wer da sprach: Es war niemand anders als der große Versucher – Satan persönlich. Er hatte die Präsenz des Teufels buchstäblich spüren können, hatte spüren können, wie er belauert wurde von der grauenhaften Bestie.

Jedes Mal hatte er die beste Waffe gegen den Teufel – seinen Rosenkranz – nur umso heftiger umklammert und umso lauter gebetet und jedes Mal hatte er am Ende den Sieg davongetragen. Doch dies war der vierzigste Tag. Der letzte. Am Ende des Tages würde er diese Tat Jesu ebenfalls vollzogen haben. Es würde einen riesigen Schritt voran bedeuten. Es würde seine letzten Zweifel, dass er würdig sei, beseitigen. Doch bis dahin war es noch ein weiter Weg. Die letzte Stunde war nun angebrochen, irgendetwas in ihm hatte von Anfang an geahnt, dass es die schwerste sein würde. Instinktiv schlossen sich seine Finger fester um den Rosenkranz und er betete.

Irgendwann sah er auf die Uhr, jetzt waren es nur noch drei Minuten, dann würde es vollbracht sein. Die Zeit schien still zu stehen. Noch zweieinhalb Minuten. Noch zwei. Noch hundertzehn Sekunden. Hundertfünf. Er hatte das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Hundertzwei. Hundert ...

Dann ganz plötzlich – ohne Vorwarnung – sah er ihn. JESUS!

Er schwebte etwa zwei Meter über dem Boden und sah genau so aus, wie er ihn sich immer vorgestellt hatte. Ein übernatürliches Strahlen drang aus seiner Brust und sein Gesicht war die Güte selbst. Seine Stimme war süß wie Honig. »Lass ab von deinem bösen Plan«, sagte er. »Du wirst nur Unheil über dich und viele Menschen bringen. Lass ab!«

Panisch riss er den Rosenkranz nach oben und streckte ihn dem Trugbild entgegen. Eine nie gekannte Angst durchfuhr ihn, als er begriff, dass er um ein Haar dieser letzten List des Teufels aufgesessen wäre. Mit geschlossenen Augen betete er drei Vaterunser. Erst dann wagte er es, die Augen wieder zu öffnen.

Das Trugbild war verschwunden. Mit Gottes Hilfe hatte er den Teufel besiegt. Die letzte Probe war bestanden.

Er war bereit.

Erstes Buch

I

Modernität und Umweltschutz sind wahrscheinlich nicht unbedingt die ersten Begriffe, die den meisten einfallen würden, wenn sie an den Vatikan denken, und doch ist dieser das einzige klimaneutrale Land der Welt. Eine fußballfeldgroße Solaranlage auf dem Dach der Audienzhalle, der Aula Paolo VI., sorgt für zwanzig Prozent der gesamten Stromversorgung, die Beleuchtung von Petersdom, Petersplatz und Sixtinischer Kapelle wurde auf LED umgebaut, was neunzig Prozent Strom einspart, nach und nach wird der päpstliche Fuhrpark komplett auf Elektroautos umgestellt und der restliche CO2-Ausstoß wird durch einen siebentausend Hektar großen Wald in Ungarn ausgeglichen. Außerdem hatte der Heilige Vater ein Motu Proprio mit dem Titel Fratello Sole – Bruder Sonne – herausgegeben, in dem angeordnet wurde, ein exterritoriales Gebiet in Santa Maria di Galeria, auf dem sich ältere Gebäude von Radio Vaticano befanden, mit Solaranlagen zu bestücken, welche die restlichen achtzig Prozent des Vatikan mit Strom versorgen sollen.

Alles Modernisierungen, die Don Cavelli sehr begrüßte (an andere, wie zum Beispiel die zwei Tennisplätze an der nördlichen Mauer des Vatikan, würde er sich wohl nie gewöhnen können, das war einfach unpassend, aber zum Glück lagen sie ziemlich versteckt, so dass sie niemand entdeckte, der nicht aus einigen ganz bestimmten Fenstern der Vatikanischen Museen sah), doch im Großen und Ganzen gefiel es ihm, dass der Vatikan in den allermeisten Dingen ein Meer der Ruhe war, in dem sich nur wenig veränderte und wenn, dann meist nur sehr langsam. Die Tradition genoss hier – mehr als an den meisten anderen Orten – höchstes Ansehen, ja sie war Gesetz. Nicht einmal der Papst selbst war berechtigt, in Bezug auf den Katholischen Glauben etwas anderes zu lehren als das, was schon immer gelehrt worden war.

Und letztlich hatte Cavelli sein Recht, im Vatikan zu leben, der Tradition zu verdanken. Und seinem Urahn, Capitano Umberto Cavelli. Dieser hatte im Jahre 1513 etwas getan, für das Papst Julius II. so dankbar gewesen war, dass er die Cavelli-Familie liberatus ab ullis calamitatibus – also frei von allen Nöten – stellte und dies bis zum Jüngsten Tag. Konkret bedeutete dies – neben einer großen Summe Goldes, die in fünfhundert Jahren durch Zins und Zinseszins zu einem exorbitanten Millionenvermögen angewachsen war, dass die Cavellis das Recht hatten, im Vatikan zu wohnen, und dort eine Reihe von Privilegien genossen. Eines dieser Privilegien bestand auch heute noch darin, dass Cavelli die Schlüssel zu allen Gebäuden besaß. Inwieweit das ursprünglich als eine Belohnung gedacht war, ließ sich nicht mehr feststellen. Vielleicht hatte sich Julius II. auch einfach nur sicherer gefühlt, wenn die Person, der er am meisten vertraute, überall Zutritt hatte. Befürchtete der misstrauische Pontifex eine Intrige seiner engen Mitarbeiter, gegen die er sich auf diese Weise absichern wollte? Cavelli hielt es für nicht unwahrscheinlich.

Natürlich waren diese uralten Privilegien in der heutigen Zeit manchen hochrangigen Vatikanangehörigen ein Dorn im Auge. Etliche Male hatte man versucht, sie für veraltet und ungültig zu erklären, doch jedes Mal hatten der jeweilige Heilige Vater oder seine engsten Mitarbeiter solchen Bestrebungen einen Riegel vorgeschoben. Papst Julius II. hatte eine Regel erlassen, die bis zum Jüngsten Tag gelten sollte, und daran war nicht zu rühren. Sie aufzuheben hätte einen Präzedenzfall geschaffen, der die Autorität des Papstamtes an sich in Frage gestellt hätte, und niemand wagte es, diese Büchse der Pandora zu öffnen.

Heute war wieder einer dieser seltenen Tage, an denen Cavelli einen neuen Schlüssel erhielt. Das geschah in seltenen Fällen, wenn im Vatikan ein neues Gebäude eingeweiht wurde, so wie das Gästehaus Santa Marta, das Johannes Paul II. hatte errichten lassen, um den Jahrhunderte alten unwürdigen Zustand zu beenden, dass die Kardinäle beim Konklave tagelang unter primitivsten Bedingungen in den Fluren der Vatikanischen Museen hausen mussten, aber meistens nur, wenn ein älteres Gebäude modernere Schlüssel bekam, wobei das bei manchen Räumen und Kellern nie der Fall zu sein schien. Cavelli besaß etliche Schlüssel, die Jahrhunderte alt waren und immer noch eingesetzt werden konnten.

Überreicht wurden die neuen Schlüssel jeweils vom Clavigero, dem Herrn über alle 2797 Schlüssel des Vatikan, der jeden Tag ab fünf Uhr morgens, gemeinsam mit zehn Mitarbeitern, alle dreihundert Türen der Vatikanischen Museen und auch zahlreiche andere aufzuschließen begann und ab fünf Uhr abends das gegenläufige Ritual ausführte.

In einem formellen Schreiben war Cavelli aufgefordert worden, heute pünktlich um vierzehn Uhr in dem winzigen Büro des Clavigero im Apostolischen Palast zu erscheinen und vier neue Schlüssel für das Governatorat entgegenzunehmen. Wie immer rochen die Böden in dem langen Gang mit den vielen Büros nach Bohnerwachs und wie immer erhielt er dazu eine gesiegelte lateinische Urkunde überreicht, die ganz eindeutig dazu diente, dem Akt einen Symbolcharakter zu verleihen, womit man ihm zu verstehen geben gedachte, dass man darauf vertraue, dass er die Schlüssel niemals benutzen würde. Cavelli würde die Urkunde – wie stets – in den erstbesten Mülleimer werfen; er hasste es, wenn man versuchte, ihn zu manipulieren. Er hatte Anspruch auf dieses Privileg und er sah es als seine Pflicht gegenüber allen vielleicht noch kommenden Cavellis, eisern auf deren Bewahrung zu bestehen.

Als er, vorbei an einem salutierenden Schweizer Gardisten, den Apostolischen Palast durch das Bronzetor verließ und über den Petersplatz lief, fragte er sich wie schon Tausende Mal zuvor, was genau Umberto eigentlich getan haben mochte, um diese Gnaden zu verdienen. Zahllose Stunden hatte er im Geheimarchiv des Vatikan verbracht, zu dem er – ein weiteres Privileg – unbeschränkten Zugang hatte, doch nie war er fündig geworden. Entweder, weil er einfach auf das entsprechende Dokument noch nicht gestoßen war, oder – und das war die wesentlich wahrscheinlichere Variante – weil ein solches Schriftstück nie existiert hatte. Verständlicherweise. Für Cavelli stand fest, dass es sich bei der Tat, die dem machtgierigen und jähzornigen Julius II., der auch unter dem Namen il terribile – der Schreckliche – bekannt war, so außergewöhnlich viel wert gewesen war, um etwas unaussprechlich Grauenvolles gehandelt haben musste und so etwas schrieb man nicht auch noch auf, sondern hielt es unter allen Umständen geheim. Cavelli hegte sogar die Vermutung, dass man alle, die damals davon wussten, auf ewig zum Schweigen gebracht hatte, anders war es nicht erklärbar, dass eine so spektakuläre und wichtige Tat in keiner Weise überliefert war. Der Vatikan war schon immer sehr gut darin gewesen, Geheimnisse zu hüten. Vielleicht besser als jede andere Institution. Bis heute mussten alle Angestellten des Vatikan bei Amtsantritt einen heiligen Eid ablegen, strengstes Stillschweigen über alle internen Vorgänge zu bewahren. Manchmal hatte Cavelli das Gefühl, dass die Geheimniskrämerei sich hier verselbständigt hatte und auch da angewandt wurde, wo es gar nicht nötig war. Jahrelang war es beispielsweise ein streng gehütetes Geheimnis gewesen, dass Johannes Paul II. an die hundert Mal in den Abruzzen Skilaufen war.

Auf eines der amüsantesten Geheimnisse war er erst kürzlich gestoßen: Papst Pius XII. war ein großer Fan des Komiker-Duos Stan Laurel & Oliver Hardy gewesen und hatte sich mindestens einmal im Monat einen ihrer Filme vorführen lassen. Als die beiden 1950 in Europa ihren letzten Film, Atoll K, drehten, bestand der Papst darauf, die beiden zu einer Privataudienz einzuladen. Das Treffen fand statt, doch es existieren keinerlei offiziellen Aufzeichnungen darüber, noch gibt es Fotos. Der Grund lag im Lebenswandel der beiden Komiker. Laurel war viermal geschieden und Hardy zweimal, sowie überdies auch noch Freimaurer. Dass solche Leute in den Vatikan eingeladen wurden, durfte niemand erfahren.

Zuweilen erlebte Cavelli, dass Menschen, zumindest solche, die ihn nur oberflächlich kannten, ihn so behandelten, als sei er ebenfalls ein Mitarbeiter des Vatikan und nicht nur ein Bewohner dieses kleinen Landes. Dann wurden manche Witze nicht erzählt und falls man unbedacht eine kritische Bemerkung über Religion, den Vatikan oder den Papst gemacht hatte, warf man erschrocken unsichere Blicke, um seine Reaktion zu sehen. Cavelli war es längst gewohnt, den Leuten in solchen Fällen die Scheu zu nehmen und sie dazu zu bringen, ihn wie einen normalen Menschen zu behandeln.

Auch heute war wieder eine solche Situation, doch wenn er es genau betrachtete, war das Verhalten seines alten Studienkollegen Roberto Norelli sogar noch extremer. Roberto hatte ihn am Vortag aus heiterem Himmel angerufen und gesagt, dass er Cavellis Rat brauche. Das kam durchaus etwas überraschend, denn sie hatten sich mindestens zwei Jahre nicht gesprochen. Roberto war meistens im Ausland unterwegs und lebte, falls Cavelli da noch auf dem Laufenden war, in Mailand. Doch augenblicklich hielt er sich in Rom auf und musste Cavelli dringend sprechen. Auf Cavellis Frage, um was es denn gehe, hatte Roberto dann eine Antwort gegeben, die in seinen Ohren lächerlich geklungen hatte: »Nicht am Telefon.«

II

Vierzehn Monate zuvor

Es war wahrscheinlich ein bisschen illegal, was Armando hier machte. Er hatte keinen Bootsführerschein und hätte mit siebzehn Jahren auch keinen machen dürfen, aber hatte er nicht oft genug zugesehen, wie sein Vater die Acht-Meter-Yacht fuhr? Allzu kompliziert schien das nicht zu sein. Einfach den Schalthebel auf halbe Kraft – oder noch besser auf volle Kraft – stellen, am Steuer stehen und gelegentlich mal ein bisschen lenken. Was konnte hier auf dem Meer mit all dem Platz schon groß schief gehen? Es war definitiv einfacher als Autofahren, und das hatte er des Öfteren, wenn ihn einer seiner Kumpels ans Steuer ließ, auch schon gemacht – unfallfrei (wenn man davon absah, dass er auf einem Parkplatz beim Rückwärtsfahren einen Eisenpoller umgenietet hatte, der war aber in der Dunkelheit wirklich nicht zu sehen gewesen.)

Was sein Vater sagen würde, wenn er herausfand, dass er ohne Erlaubnis die Yacht genommen hatte, malte er sich lieber nicht aus, wahrscheinlich würde er wieder mal so lange rumschreien, bis er heiser wurde, und irgendwelche Konsequenzen androhen, die dann aber doch nicht folgen würden. Armando war von solchen Auftritten inzwischen meistens nur so mittel beeindruckt und die bewundernden Blicke, die ihm, als dem souveränen Skipper, die hinreißende Mona zuwarf, entschädigten ihn schon jetzt für alles andere.

Langsam wurde es dunkel und er versuchte, unauffällig zu ergründen, wo hier die Lichter angingen. Nach ein paar Minuten hatte er es geschafft, es waren vielleicht nicht ganz die vorschriftsmäßigen Lampen, die da nun leuchteten, aber wen kümmerte das hier draußen schon? Sie sorgten ein bisschen für Helligkeit. Inzwischen waren sie so weit draußen, dass die Küste von Anzio nur noch als undeutlicher Schimmer zu sehen war. Zeit, um mit Mona in der Kajüte zu verschwinden und endlich das zu tun, wofür er mit ihr hier herausgefahren war. Zunächst ging er auf halbe Kraft und dann, wie er es bei seinem Vater so oft gesehen hatte, auf volle Kraft zurück, das würde die Yacht bald zum Stehen bringen, danach musste er nur noch den Anker werfen und ... Ein heftiger Ruck, verbunden mit einem schrecklichen, kreischenden Geräusch, als würde die ganze Yacht seitlich aufgeschlitzt, ließ ihn zusammenzucken und fast das Gleichgewicht verlieren. Instinktiv blickte er zu Mona, die ihn voller Panik anstarrte und sich an einer Strebe festklammerte. Was war da gerade geschehen? Waren sie etwa auf ein Riff gelaufen? Sanken sie bereits? Mit Schrecken wurde ihm klar, dass er keine Ahnung hatte, wie man das Funkgerät bediente, und er sah sich und Mona bereits als Leichen im Wasser treiben. Er ergriff eine Taschenlampe und rannte auf die linke Bordseite (er hatte sich nie merken können, welche Seite Backbord und welche Seite Steuerbord genannt wurde), leuchtete ins Wasser und atmete auf. Die Yacht schien nicht beschädigt zu sein, obwohl sich das natürlich nicht so schnell mit letzter Sicherheit sagen ließ. Dann sah er, was sie gestreift hatten: eine zweite Yacht. Sie dümpelte nun in etwa fünf Meter Entfernung vor sich hin und sie hatte keine Lichter gesetzt. Auch in der riesigen Kajüte brannte kein Licht. Niemand befand sich an Deck ...

»Das ist unheimlich«, flüsterte Mona. Ihre Stimme zitterte. Armando fluchte innerlich. Die aufregend-romantische Stimmung war im Eimer, jetzt hatte Mona nur noch Angst.

»Ach nein, wahrscheinlich war das Boot im Yachthafen schlecht vertäut und die Flut hat es rausgetrieben«, mutmaßte er in selbstsicherem Ton. »Sowas passiert alle Naselang.«

Mona schien gar nicht zugehört zu haben. »Wir müssen nachsehen, ob da alles in Ordnung ist«, erwiderte sie nervös, aber bestimmt.

»Klar.« Armando versuchte, ruhig und beherrscht zu wirken. Er bewegte das Steuer nach links und stellte den Schalthebel für eine Sekunde auf halbe Kraft. Zu seiner eigenen Überraschung hatte das genau den von ihm beabsichtigten Effekt. Der Motor brummte laut auf und sie glitten ganz langsam auf die große Yacht zu, während er das Steuerrad nun eilig in die andere Richtung drehte.

Zehn Sekunden später prallten sie sanft gegen den anderen Bug und lagen nun längsseits. Armando nahm ein Tau und verknotete es an der Reling beider Yachten. Er wusste, dass man das so nicht machte, aber es erfüllte seinen Zweck. Dann kletterte er hinüber und half Mona, ihm zu folgen. Jetzt erst merkte er, dass er noch nicht weitergeplant hatte.

»Hallo?«, rief er unsicher und viel zu leise. Nichts rührte sich. »Hallo?«, rief er erneut und dieses Mal wesentlich lauter. Wieder gab es keine Antwort.

»Ist, wie ich gesagt habe«, verkündete er, ohne es selbst zu glauben. »Fortgetriebenes Boot.«

Einige Augenblicke standen sie da und warteten, ohne zu wissen, worauf. Dann sah er, wie Mona auf die Tür der Kabine zuging und sie öffnete. Im nächsten Moment war sie verschwunden. Langsam und mit einem unguten Gefühl ging er ihr nach. Erst sah er nur sie, wie sie mit vor dem Mund zusammengeschlagenen Händen still dastand und auf etwas Dunkles am Boden vor sich starrte. Dann erkannte er, was es war. Ein Mann und eine Frau. Nach der teuren Kleidung zu urteilen wahrscheinlich die Eigentümer der Yacht. Beide waren tot. Ihre Gesichter von Qual verzerrt. Es war nicht zu erkennen, woran sie gestorben waren und was sich hier abgespielt hatte, doch eins war klar: Ihre letzten Augenblicke mussten die reine Hölle gewesen sein.

III

»Nicht am Telefon.«

Die Worte Robertos gingen Cavelli nicht aus dem Kopf, während er den Petersplatz überquerte. So etwas hörte man sonst nur in Spionagethrillern.

Was mochte so geheim sein, dass er befürchten musste, abgehört zu werden? Oder war Roberto seine beruflich bedingte Vorsicht einfach schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er sie, ohne es noch zu merken, bereits privat anwandte? Roberto Norelli arbeitete für Blue Shield International, eine weltweit agierende NGO mit Sitz in Den Haag, die überall, wo bewaffnete Konflikte stattfanden, versuchte, Kulturgüter vor der Zerstörung zu retten, und die sich auf die Fälle spezialisiert hatte, die den Mitarbeitern der UNESCO zu gefährlich waren. Unter anderem erstellten sie vor Ort sogenannte No-strike-lists, in denen die Geodaten von Kulturobjekten aufgeführt waren und dann an die beteiligten Kriegsparteien weitergeleitet wurden. Eine wichtige und faszinierende Tätigkeit, wie Cavelli fand, sie erinnerte an den Film Monuments Men mit George Clooney und Matt Damon. Andere wiederum bezeichneten Roberto und seine Kollegen als eine moderne Version von Indiana Jones. Ein Vergleich, bei dem dieser stets bescheiden abwinkte, doch es war ihm deutlich anzusehen, dass er ihm ziemlich gut gefiel.

Inzwischen hatte Cavelli den Treffpunkt fast erreicht, den Palazzo Courtial in der Via Paolo VI., gleich am Petersplatz, ein exterritoriales Gebäude des Vatikan, in dem sich, neben dem Apostolischen Rat für Religiöse Kunst und Musik, der Philippinischen Botschaft beim Heiligen Stuhl und einem Augustinerkloster noch etwas befand, das in Rom eine einmalige Ausnahme darstellte: Die Residenza San Paolo VI., dem (abgesehen von zwei Gästehäusern in Rom) einzigen Hotel, das bis vor kurzem dem Vatikan gehört hatte, doch noch immer wurde es von zahllosen nach Rom reisenden Geistlichen, Journalisten, Politikern als das Hotel des Vatikan angesehen. Wer etwas auf sich hielt, stieg hier ab, nicht zuletzt auch wegen der Dachterrasse, die einen atemberaubenden Blick über den Petersplatz bot.

Roberto stand vor der Tür des Hotels, rauchte eine Zigarette und starrte geistesabwesend zu Boden. Cavelli hätte ihn fast nicht erkannt. Er wirkte ungeheuer abgemagert und um etliche Jahre gealtert.

Als er Cavelli bemerkte, blitzte ein kurzes Lächeln auf. Er warf seine Zigarette weg und trat sie aus. Einige Begrüßungsfloskeln und ein paar Belanglosigkeiten wurden gewechselt. Eine Pause trat ein, in der sich Roberto nervös umsah.

»Lass uns ein bisschen gehen, Don. Man weiß nie, wer ...« Er beendete den Satz nicht und wartete, bis sie in die nächste Seitenstraße eingebogen waren. »Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll«, murmelte der Mann, den Cavelli immer für seine Energie und Souveränität bewundert hatte. »Ich will dich nicht in irgendetwas hereinziehen, Don, ich weiß nur nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Du bist der einzige von allen meinen Freunden und Bekannten, der sich mit sowas auskennt.«

»Mit sowas?« In Cavelli begann eine unangenehme Ahnung aufzusteigen.

»Kirche, Glaube, Religion. Sowas meine ich. Obwohl das hier ... Vielleicht hätte ich dich gar nicht anrufen sollen.«

»Nun red’ schon.« Cavellis Neugier war leider größer als seine Vorsicht.

»Es geht um Tadeo.«

Cavelli brauchte einen Moment, um mit dem Namen etwas anfangen zu können, dann fiel der Groschen. Tadeo war Robertos Sohn. Es war wohl während des Studiums gewesen, als Cavelli ihn einmal gesehen hatte, ein fröhlicher kleiner Junge, inzwischen musste er erwachsen sein.

»Was ist mit ihm?«

»Er ist verschwunden.«

»Verschwunden, wie meinst du das?«

»Er meldet sich nicht und meine Ex-Frau und ich können keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Mail. Handy. Er beantwortet nichts. Und das seit sieben Monaten.«

Cavelli pfiff durch die Zähne. »Dass sich Jugendliche nicht bei den Eltern melden oder auf Reisen eine Weile von der Bildfläche verschwinden, ist nichts Ungewöhnliches, aber sieben Monate ... Das ist wirklich lange. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, wo er sein könnte?«

Roberto hatte sich eine neue Zigarette angezündet und wartete, bis sie an einem Passanten vorbei waren, der nach Cavellis Meinung eindeutig ein harmloser Tourist war. »Nein, nicht wo. Aber bei wem. Zumindest höchstwahrscheinlich.«

»Und?«

»Tadeo hat auf der Uni ein Mädchen kennengelernt – Selina soundso. An den Nachnamen kann ich mich nicht erinnern, vielleicht hat sie ihn auch gar nicht gesagt. Er hat sie mal mitgebracht. Sehr nett und hilfsbereit, aber auch sehr ernst – und vor allem verdammt religiös – nicht, dass ich was dagegen hätte, aber die Kleine konnte kaum von etwas anderem reden, das wirkte schon etwas manisch. Und vor allem ging es bei ihr nicht um die normale Kirche, sondern um eine Art Sekte. Ich vermute stark, nein, ich bin sicher, dass Tadeo bei denen ist.«

»Und wie heißt die Sekte? Hat man schon mal von denen gehört?«

Roberto schüttelte müde den Kopf. »Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat gar keinen Namen. Es sind einfach Christen, nur dass sie den Glauben noch sehr viel ernster nehmen als alle anderen ... einschließlich des Papstes. Den Namen des Anführers kenne ich nicht, aber – oder zumindest seinen Künstlernamen, Selina hat ihn mindestens hundertmal erwähnt: Bruder Jakobus.«

»Hm, zwei der Apostel hießen Jakobus. Man unterschied sie als ›der Ältere‹, nach dem der Jakobsweg benannt ist, und ›der Jüngere‹. Und der älteste Bruder von Jesus hieß ebenfalls so. Er wurde nach Petrus’ Flucht dessen Nachfolger in der Gemeinde. Sein Beiname war der Gerechte. An Selbstvertrauen scheint es diesem Herrn nicht gerade zu mangeln.«

Roberto sah ihn mit einem seltsamen Blick an. »Ich wusste, dass du genau der Richtige bist.«

»Der Richtige für was?«

Roberto ignorierte die Frage. »Natürlich hab ich schon alles versucht, um mehr darüber rauszubekommen. Ich habe alle meine Blue-Shield-Kontakte angezapft – und das sind nicht gerade die schlechtesten, wie du dir ja denken kannst, aber nichts. Niemand weiß, wo genau die sich aufhalten. Es war mal von irgendeiner Wüste die Rede, aber davon gibt’s verdammt viele.«

Cavelli seufzte. Alles, was mit Sekten und überhaupt mit jeder Form von Fanatismus zu tun hatte, war ihm schon immer zuwider gewesen und er hatte immer einen weiten Bogen um solche Leute gemacht. Aber Roberto schien am Ende seiner Kräfte zu sein und was er durchmachte, ließ sich nur erahnen. Cavelli wusste nur, wie sehr er selbst gelitten hatte, als seine Ehefrau Elena vor Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Roberto tat ihm leid.

»Ich werde mich mal umhören. Ich kenne da jemanden im Vatikan. Wenn der es nicht weiß, weiß es keiner.«

Schon im nächsten Moment bereute Cavelli seine großspurige Aussage und wollte sie bereits abschwächen, doch dann sah er die verzweifelte Hoffnung in Robertos Augen und er fügte, fast gegen seinen Willen, hinzu: »Ich bin sicher, dass wir Tadeo finden.«

IV

Dreizehn Monate zuvor

Ping!

Das war die Mikrowelle gewesen. GOTT erhob sich von seinem Sofa, ging in die Küche, nahm das Fertiggericht heraus und sah, dass es gut war: Die Lasagne warf Blasen, war an einigen Stellen schon angebräunt und roch herrlich würzig; genauso mochte GOTT es. Er holte eine Gabel, bugsierte die Aluschale auf einen Teller (GOTT hatte keine Spülmaschine und versuchte, unnötigen Abwasch zu vermeiden), ging zurück in sein Wohnzimmer, das gleichzeitig auch sein Schlafzimmer war, und setzte sich an seinen Laptop. Während er mit der linken Hand aß, googelte er sich selbst. Ein gar nicht so einfaches Unterfangen; zwar gab es Millionen und Abermillionen von Treffern, aber die allermeisten bezogen sich auf den Gott des Christentums. Auch zahllose Verweise auf die Götter anderer Religionen fand man. Dann gab es noch viele Treffer im umgangssprachlichen Sinne, zum Beispiel über herausragende Fußballspieler, die als Gott des Fußballs bezeichnet wurden und Ähnliches. Über GOTT selbst existierten nur fünf Artikel und das auch nur, wenn er zusätzlich nach seinem bürgerlichen Namen suchte: Rico Calzolaio. Einer bezog sich auf seine Homepage und drei weitere auf seine Accounts bei Instagram, YouTube und TikTok, aber der fünfte ließ sein Herz schneller schlagen. Es war ein kurzer Zeitungsbericht über seinen gestrigen Auftritt bei der zehnjährigen Jubiläumsfeier eines Möbelhauses. Zwar wurde in einem Nebensatz beiläufig erwähnt, dass die Wahl seines Künstlernamens »selten dämlich« sei, aber ebenso wurde ihm in dem Artikel – fast ein bisschen widerwillig – bescheinigt, dass seine Songs bei den (von Gratispizza und Gratissoftdrinks angelockten) Zuschauern ganz gut angekommen waren. Das war ein Erfolg. Kein sehr großer, aber immerhin. Besser als vorher, denn bislang hatte niemand von ihm und seiner Musik Notiz genommen. Seine brandneue Marketingstrategie, sich GOTT zu nennen, zeitigte erste Erfolge. Man nahm ihn wahr. Zum Teil war es natürlich Provokation, aber zum anderen war es einfach irre vorteilhaft, einen Namen zu haben, den schon jeder kannte, und wer war wohl bekannter als Gott? (Höchstens Michael Jackson, aber sich nach dem zu benennen, hatte sich Calzolaio dann doch nicht getraut; mit den Anwälten seiner Erben war sicher nicht zu spaßen.) Calzolaio war fest davon überzeugt, dass Superstar Madonna ihren Erfolg ebenfalls in erster Linie ihrem Künstlernamen verdankte. Als Madonna Louisa Ciccone hätte wohl kein Hahn nach ihr gekräht, aber als Muttergottes, als die sie sich auch schon hatte abbilden lassen, rollte der Rubel.

Es klingelte an der Tür. Rico Calzolaios volle Gabel verharrte unschlüssig in der Luft. Dies war nicht die Klingel von der Straße, sondern die von seiner Wohnungstür im dritten Stock. Das war ungewöhnlich. Wenn es doch einmal vorkam, dass hier oben jemand klingelte, war es fast immer die alte Hexe, die in der Wohnung unter der seinen hauste. Stets hatte sie eine mit unterdrücktem Hass vorgetragene »höfliche Bitte«, bei der es sich fast immer darum handelte, dass er in irgendeiner Form leiser sein möge. Allerdings kam sie meist spät abends, wenn sie schlafen wollte und er noch auf dem Keyboard spielte, oder – und er war sicher, dass dies aus purer Boshaftigkeit geschah – früh morgens, wenn er noch schlief und in Schlafanzug und mit verklebten Augen sich nicht so richtig auf der Höhe fühlte, ihre Vorwürfe kategorisch zurückzuweisen. Jetzt war nicht »ihre Zeit«.