14,99 €

Mehr erfahren.

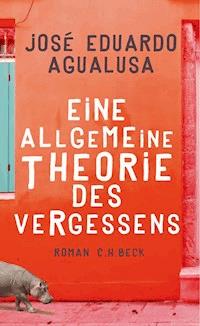

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Es ist eine fantastische und doch ganz und gar wahre Geschichte: Am Vorabend der angolanischen Revolution mauert sich Ludovica, nachdem sie einen Einbrecher in Notwehr erschossen und auf der Dachterrasse begraben hat, für dreißig Jahre in ihrer Wohnung in einem Hochhaus in Luanda ein. Sie lebt von Gemüse, gefangenen Tauben und von einer Hühnerzucht, die sie auf der Dachterrasse wie durch Zauber beginnt, und bekritzelt die Wände in ihrer ausgedehnten Wohnung mit Tagebuchnotaten und Gedichten. Allmählich setzt sich aus Stimmen, Radioschnipseln und flüchtigen Eindrücken zusammen, was im Land geschieht. In den Jahrzehnten, die Ludovica verborgen verbringt, kreuzen sich die Wege von Opfern und Tätern, den Beteiligten an der Revolution, ihren Profiteuren und Feinden. Bis sie alle eines Tages erneut vor der Mauer in dem wieder glanzvollen Apartmenthaus stehen. José Eduardo Agualusa hat mit seinem wunderbaren, dicht und spannend gewobenen Roman, der das Fantastische der Wirklichkeit und eine Art höhere Gerechtigkeit beschwört, unvergessliche Szenen geschaffen, tragisch, komisch, grotesk. Dieser Roman feiert die Kunst des Erzählens selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

José Eduardo Agualusa

Eine allgemeine Theorie des Vergessens

Roman

Aus dem Portugiesischen von Michael Kegler

C.H.Beck

Zum Buch

Es ist eine fantastische und doch ganz und gar wahre Geschichte: Am Vorabend der angolanischen Revolution mauert sich Ludovica, nachdem sie einen Einbrecher in Notwehr erschossen und auf der Dachterrasse begraben hat, für dreißig Jahre in ihrer Wohnung in einem Hochhaus in Luanda ein. Sie lebt von Gemüse, gefangenen Tauben und von einer Hühnerzucht, die sie auf der Dachterrasse wie durch Zauber beginnt, und bekritzelt die Wände in ihrer ausgedehnten Wohnung mit Tagebuchnotaten und Gedichten. Allmählich setzt sich aus Stimmen, Radioschnipseln und flüchtigen Eindrücken zusammen, was im Land geschieht. In den Jahrzehnten, die Ludovica verborgen verbringt, kreuzen sich die Wege von Opfern und Tätern, den Beteiligten an der Revolution, ihren Profiteuren und Feinden. Bis sie alle eines Tages erneut vor der Mauer in dem wieder glanzvollen Apartmenthaus stehen. José Eduardo Agualusa hat mit seinem wunderbaren, dicht und spannend gewobenen Roman, der das Fantastische der Wirklichkeit und eine Art höhere Gerechtigkeit beschwört, unvergessliche Szenen geschaffen, tragisch, komisch, grotesk. Dieser Roman feiert die Kunst des Erzählens selbst.

Über den Autor

José Eduardo Agualusa, 1960 in Huambo/Angola geboren, studierte Agrarwissenschaft und Forstwirtschaft in Lissabon. Seine Gedichte, Erzählungen und Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, für seinen Roman «Ein Stein unter Wasser» (1999) erhielt er den Grande Prémio de Literatura da RTP. Auf Deutsch erschienen die Romane «Die Frauen meines Vaters», «Barroco Tropical» und «Das Lachen des Geckos», für den er 2007 den britischen Independent Foreign Fiction Prize erhielt. «Eine allgemeine Theorie des Vergessens» stand auf der Shortlist des Man Booker International Prize 2016. Agualusa lebt als Schriftsteller und Journalist in Portugal, Angola und Brasilien.

Über den Übersetzer

Michael Kegler erhielt 2014 den Straelener Übersetzerpreis und, gemeinsam mit dem von ihm übersetzten Luis Ruffato, 2016 den Hermann Hesse-Preis der Stadt Calw. Er übersetzte auch die drei zuletzt auf Deutsch erschienenen Romane von Agualusa.

Inhalt

Vorbemerkung

Unser Himmel ist euer Boden

Wiegenlied für einen kleinen Tod

Glücklose Soldaten

Die Substanz der Angst

Nach dem Ende

Die Mulemba von Ché Guevara

Das zweite Leben des Jeremias Carrasco

27. Mai

Über die Abschürfungen der Vernunft

Die widerspenstige Antenne

Tage verrinnen wie Flüssigkeit

Haiku

Die subtile Architektur des Zufälligen

Die Blindheit (und die Augen des Herzens)

Einer, der Verschwinden sammelt

Der Brief

Fantasmas Tod

Von Gottund anderen kleinen Abschweifungen

Exorzismus

Wie Ludo Luanda rettete

Erscheinungen und ein fast tödlicher Sturz

Mutiati Blues

Ein Verschwinden (fast sogar noch eines) wird aufgeklärt, oder wie sich, frei nach Marx, alles Bestehende in Luft auflöst

Die toten Sabalus

Daniel Benchimol untersucht das Verschwinden von Ludo

Mutiati Blues (2)

Das seltsame Ende des Kubango-Flusses

Wie Nasser Evangelista beim Gefängnisausbruch des Kleinen Soba behilflich war

Luandas Geheimnisse

Montes Tod

Die Begegnung

Eine Taube namens Amor

Das Geständnis des Jeremias Carrasco

Der Unfall

Letzte Worte

In den Träumen fängt alles an

Danksagungen und Bibliografie

Ortsnamen

Begriffe und Personen

Zitierte Texte

Vorbemerkung

Ludovica Fernandes Mano starb in den ersten Stunden des 5. Oktober 2010 in der Klinik Sagrada Esperança in Luanda. Sie wurde 85 Jahre alt. Sabalu Estevão Capitango überließ mir Kopien von den zehn Heften, in denen Ludo während der ersten achtundzwanzig Jahre ihrer Klausur Tagebuch geführt hatte. Ich konnte auch Tagebücher aus der Zeit nach ihrer Rettung einsehen sowie zahlreiche Fotografien des Künstlers Sacramento Neto (Sakro) von Ludos Texten und Kohlezeichnungen an den Wänden ihrer Wohnung. Ludos Tagebücher, Gedichte und Gedanken erlaubten mir, ihr Drama nachzuempfinden. Zumindest glaube ich, dass sie mir dabei halfen, sie zu verstehen. Auf den nachfolgenden Seiten bediene ich mich ihrer zahlreichen Schriften. Doch ist das, was Sie lesen werden, Fiktion. Reine Fiktion.

Unser Himmel ist euer Boden

Ludovica hielt sich nie gern unter freiem Himmel auf. Schon als Kind hatten sie schreckliche Ängste vor offenen Räumen geplagt. Außerhalb ihrer Wohnung fühlte sie sich verletzlich und ausgesetzt wie eine Schildkröte, der man den Panzer geraubt hat. Als sie noch klein war, mit sechs oder sieben Jahren, weigerte sie sich, ohne den Schutz eines riesigen schwarzen Regenschirms in die Schule zu gehen, bei jedem Wetter. Und weder der Ärger der Eltern noch der beißende Spott ihrer Mitschüler hielten sie davon ab. Später wurde es besser. Bis das geschah, was sie den Unfall nannte, und sie begann, in dieser früheren Angst eine Art Vorahnung zu sehen.

Nach dem Tod ihrer Eltern zog sie zu ihrer Schwester. Sie ging kaum vor die Tür. Sie verdiente sich etwas Geld mit Portugiesischstunden für gelangweilte Jugendliche, ansonsten las sie, stickte, spielte Klavier, schaute Fernsehen und kochte. Am Abend stellte sie sich ans Fenster und schaute hinaus in die Dunkelheit wie in einen Abgrund. Ihre Schwester Odete schüttelte missmutig den Kopf:

Was ist los, Ludo? Hast du Angst, zwischen die Sterne zu fallen?

Odete gab Englisch- und Deutschunterricht am Lyzeum. Sie hatte ihre Schwester gern, und darum vermied sie es, zu verreisen, um sie nicht alleine zu lassen. Blieb sogar in den Ferien zu Hause. Es gab Freunde, die lobten sie für ihre Selbstlosigkeit. Andere hatten nur wenig Verständnis für solch übertriebene Rücksichtsmaßnahme. Alleine zu leben, konnte Ludo sich nicht vorstellen. Doch es betrübte sie, dass sie eine Last war, wie ein siamesischer Zwilling am Bauchnabel ihrer Schwester hing, bewegungsunfähig, fast tot, und dass Odete sie überall mit hinnehmen musste. Sie war froh und zugleich entsetzt, als sich ihre Schwester verliebte. In einen Bergbauingenieur namens Orlando, Witwer und kinderlos, der in einer schwierigen Erbschaftsangelegenheit nach Aveiro gekommen war. Ein Angolaner, geboren in Catete und immer unterwegs zwischen Luanda, der Hauptstadt Angolas, und Dundo, einem Städtchen der Diamantengesellschaft, für die er tätig war. Zwei Wochen, nachdem sie sich zufällig in einer Konditorei kennengelernt hatten, machte Orlando Odete einen Heiratsantrag, und da er ihr Problem kannte, beschloss er, damit sie nicht ablehnte, dass Ludo zu ihnen ziehen solle. Einen Monat später schon wohnten sie in einer großzügigen Wohnung im obersten Stock eines der vornehmsten Häuser von Luanda, dem Haus der Beneideten, wie es genannt wurde.

Es war eine beschwerliche Reise für Ludo gewesen. Wie betäubt hatte sie nur unter Beruhigungsmitteln die alte Wohnung verlassen, ununterbrochen geklagt und gejammert. Im Flugzeug war sie dann eingeschlafen. Nach dem Aufwachen am nächsten Morgen hatte sie ihren früheren Tagesablauf wieder aufgenommen. Orlando besaß eine wertvolle Bibliothek mit Tausenden Büchern auf Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Englisch und Deutsch, darunter fast alle wichtigen Klassiker der Weltliteratur. Ludo hatte nun also viel mehr zu lesen, dafür aber weniger Zeit, denn sie hatte darum gebeten, die beiden Hausangestellten sowie die Köchin zu entlassen, um sich allein um den Haushalt zu kümmern.

Eines Nachmittags brachte der Ingenieur einen Karton mit nach Hause, den er vorsichtig seiner Schwägerin überreichte:

Für dich, Ludovica. Damit du Gesellschaft hast. Du bist doch immer so lange allein.

Ludo öffnete den Karton, und ihr Blick fiel auf einen kleinen, weißen Hundewelpen, der sie ängstlich musterte.

Ein Rüde. Ein Schäferhund, erklärte Orlando: Die werden schnell groß. Das hier ist ein Albino, sehr selten. Er darf nicht so oft in die Sonne. Wie willst du ihn nennen?

Ludo zögerte nicht:

Fantasma!

Fantasma?

Ja, denn für mich sieht er wie ein Gespenst aus. So weiß.

Orlando zuckte mit seinen kantigen Schultern:

Na gut. Also Fantasma.

Eine altmodisch verschnörkelte, gusseiserne Treppe zog sich in einer engen Spirale vom Wohnzimmer hinauf auf die Dachterrasse. Von dort ließ sich ein Großteil der Stadt überblicken, die Bucht, die Insel und in der Ferne eine lange Kette von einsamen Sandbänken im Wellensaum. Orlando hatte die Fläche zu einem Garten gestaltet. Eine von Bougainvillea überrankte Pergola warf lilafarbene Schatten über den Terrakottaboden, und in einer Ecke wuchsen ein Granatapfelbaum und Bananenstauden. Besucher wunderten sich:

Bananen, Orlando? Ist das ein Garten oder eine Obstplantage?

Das ärgerte den Ingenieur. Bananenstauden waren für ihn die Erinnerung an den Garten hinter dem Haus seiner Kindheit, wo er umgeben von Backsteinmauern gespielt hatte. Gern hätte er dazu auch noch Mangos, Mispeln und unzählige Papayastauden gepflanzt. Nach dem Büro saß er dort immer mit einem Glas Whisky in Reichweite, zwischen den Lippen eine Zigarette aus schwarzem Tabak, und schaute der Nacht dabei zu, wie sie sich über die Stadt legte. Fantasma war immer dabei. Auch der kleine Hund mochte die Terrasse. Nur Ludo weigerte sich, hinaufzugehen. In der ersten Zeit traute sie sich nicht einmal in die Nähe der Fenster.

Der Himmel Afrikas ist viel größer als unserer, erklärte sie ihrer Schwester: Erdrückend.

Eines sonnigen Vormittags im April kam Odete in der Mittagspause aus dem Lyzeum, erschrocken und aufgeregt. In Portugal war Tumult ausgebrochen. Orlando war noch in Dundo. Als er abends zurückkehrte, schloss er sich mit seiner Frau im Zimmer ein. Ludo hörte sie streiten. Odete wollte, so schnell es ging, fort aus Angola:

Die Terroristen, Schatz, Terroristen …

Terroristen? Sag nie wieder in meinem Haus dieses Wort. Orlando wurde fast nie laut, sondern flüsterte nur rau und sehr deutlich, und seine schneidende Stimme legte sich wie ein Rasiermesser an die Kehle seines Gegenübers: Die angeblichen Terroristen haben für die Freiheit meines Landes gekämpft. Ich bin Angolaner. Ich gehe nicht.

Es kamen unruhige Tage. Demonstrationen, Streiks, Kundgebungen. Ludo hielt alle Fenster geschlossen, um zu vermeiden, dass die Wohnung vom Lachen der Leute auf der Straße erfüllt wurde, das wie Feuerwerk in der Luft knatterte. Orlando, Sohn eines Händlers aus dem nordportugiesischen Minho, der sich Anfang des Jahrhunderts in Catete niedergelassen hatte, und einer Mestizin aus Luanda, die bei der Geburt gestorben war, hatte sich nie viel aus Familie gemacht. Doch in diesen Tagen tauchte einer seiner Cousins auf, Vitorino Gavião, der fünf Monate in Paris gelebt, getrunken, geschäkert, konspiriert und Gedichte auf die Papierservietten der Bistros geschrieben hatte, in denen Portugiesen und Exilafrikaner verkehrten, und der sich nun mit der Aura eines romantischen Revolutionärs umgab. Wie ein Wirbelsturm brachte er in der Wohnung die Bücher in den Regalen und die Gläser in der Vitrine durcheinander und auch Fantasma, den Hund, der ihm in sicherem Abstand folgte und bellte und knurrte.

Die Genossen wollen mit dir reden, Mann!, brüllte er und knuffte Orlando gegen die Schulter: Es geht um die Übergangsregierung. Wir brauchen Kader. Du wärst geeignet.

Mag sein, gab Orlando zu: Viele sind in diesem Land sehr geeignet. Nur wofür, weiß nicht jeder.

Er zögerte. Brummte, ja, seine Erfahrung würde er gern für sein Land einsetzen. Doch die extremistischen Strömungen in der Bewegung bereiteten ihm Sorge. Natürlich brauchte es mehr soziale Gerechtigkeit, das war klar, aber die Kommunisten, die alles verstaatlichen wollten, machten ihm Angst. Privateigentum sozialisieren. Die Weißen vertreiben. Kleinbürgern die Zähne einschlagen. Er sei so stolz auf sein Lächeln, sagte Orlando. Da legte er keinen besonderen Wert auf ein künstliches Gebiss. Sein Cousin lachte, schob die markigen Sprüche auf den Begeisterungstaumel des Augenblicks und lobte den Whisky, von dem er sich noch einmal großzügig bediente. Mit seiner Haarkrause à la Jimi Hendrix und dem offenen, geblümten Hemd über der verschwitzten Brust machte er den Schwestern Angst.

Er spricht wie ein Schwarzer!, schimpfte Odete: Und er stinkt. Wenn er zu uns kommt, riecht anschließend immer die ganze Wohnung.

Auch darüber ärgerte sich Orlando. Verließ Türen schlagend das Apartment und kam erst am Abend zurück, wortkarg, verbittert, ein Mann wie ein Dornenstrauch. Er ging mit Fantasma auf die Terrasse, eine Schachtel Zigaretten, eine Flasche Whisky dabei, und blieb oben. Erst spätnachts kam er wieder nach unten, gefolgt von der Dunkelheit und dem starken Geruch nach Tabak und Alkohol, stolperte über seine eigenen Füße, rempelte Möbel an und haderte flüsternd mit seinem missratenen Leben.

Vereinzelte Schüsse kündeten vom Beginn der Abschiedsfeierlichkeiten. Fahnen schwenkend kamen junge Leute in den Straßen um, und die weißen Kolonisten tanzten. Rita aus der Nachbarwohnung wechselte von Luanda nach Rio de Janeiro. Zu ihrem Abschied gab sie ein Essen für zweihundert Leute, bis in den frühen Morgen hinein.

Was wir nicht austrinken, dürft ihr behalten, sagte sie und zeigte Orlando die Speisekammer, in der sich kistenweise der beste portugiesische Wein stapelte: Trinkt. Hauptsache, für die Kommunisten bleibt nichts mehr zum Feiern.

Drei Monate später war das Haus schon fast leer. Dafür wusste Ludo nicht mehr, wohin mit so vielen Weinflaschen, Bierkisten, Konserven, Schinken, Stockfisch, kiloweise Salz, Zucker und Mehl, ganz zu schweigen von Unmengen Reinigungsmitteln und Hygieneartikeln. Ein Freund, der Sportwagen sammelte, schenkte Orlando einen Alfa Romeo GTA. Ein anderer überließ ihm die Wohnungsschlüssel.

Wieder mal ist das Glück nicht auf meiner Seite, sagte Orlando, und die zwei Schwestern wussten nicht, ob es ironisch oder ernst gemeint war: Jetzt, da ich die Möglichkeit habe, Autos und Wohnungen zu sammeln, kommen die Kommunisten und nehmen mir alles wieder weg.

Ludo schaltete das Radio ein, und die Revolution kam ins Haus: Die Volksmacht ist der Grund für diesen riesigen Tumult, sang einer der damals bekanntesten Sänger. He, Bruder, ein anderer: hab deinen Bruder gern, schau/nicht auf die Farbe der Haut/sieh in ihm den Angolaner./Wenn das gesamte angolanische Volk sich vereint,/ist unsere Unabhängigkeit nicht mehr weit. Einige Melodien passten gar nicht zu den Versen, sondern schienen von Liedern aus anderen Zeiten zu stammen, Balladen, so traurig wie das Licht alter Dämmerungen. Durch den Fensterspalt, hinter Gardinen verborgen, sah Ludo Lastwagen voller Männer vorbeifahren. Einige schwenkten Fahnen, andere Spruchbänder mit Parolen:

Unabhängigkeit jetzt!

Nieder mit 500 Jahren Unterdrückung!

Wir wollen die Zukunft!

Jede Forderung endete mit einem Ausrufezeichen. Die Ausrufezeichen vermengten sich mit den Macheten der Demonstranten. Auch auf Fahnen und Transparenten prangten Macheten. Manche Männer hielten in jeder Hand eine, stießen sie hoch in die Luft, ließen die Klingen aneinanderklirren in einem finsteren, makabren Gewimmel.

Eines Nachts träumte Ludo, unter den angesehenen Häusern der Altstadt erstrecke sich ein unendliches Tunnelsystem. Baumwurzeln kröchen lose die Gänge hinab. Tausende Menschen lebten in diesem Untergrund aus Morast im Dunkeln und ernährten sich von dem, was von der kolonialen Bourgeoisie durch die Toilette gespült wurde. Ludo schlängelte sich durch das Gesindel. Die Männer schwenkten Macheten. Schlugen die Klingen gegeneinander, deren Getöse durch die Gänge hallte. Einer von ihnen kam auf sie zu, kam mit seinem verdreckten Gesicht ganz nahe an ihres heran und grinste. Säuselte ihr mit einer tiefen, zärtlichen Stimme ins Ohr:

Unser Himmel ist euer Boden.