9,99 €

Mehr erfahren.

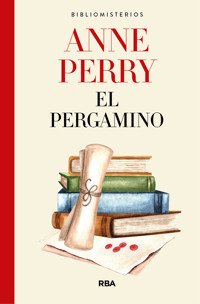

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Serie: Bibliomisterios

- Sprache: Spanisch

LOS MEJORES MISTERIOS SOBRE EL MUNDO DE LOS LIBROS UNA OBRA DE LA CREADORA DEL INSPECTOR PITT Un antiguo pergamino arrastra a un librero a un misterio escalofriante. Monty Danforth encuentra una lata enterrada debajo de una montaña de libros clásicos encuadernados en cuero. En el interior hay un pergamino milenario escrito en un idioma desconocido. Danforth intenta fotocopiarlo y fotografiarlo, pero termina con imágenes en blanco, como si la tinta estuviera hecha de algo impermeable a la tecnología moderna. Mientras el misterio del pergamino lo cautiva, el librero se ve envuelto en una extraña conspiración. Un anciano de ojos muertos y su nieta aparecen preguntando por el pergamino. Se niega a vendérselo, pero no serán los únicos en exigírselo: fuerzas poderosas anhelan los secretos encerrados en ese antiguo rollo, y Danforth sobrevivirá sólo si logra dominar su poder. BiblioMisterios es una serie de relatos sobre libros mortales escritos por los principales autores de misterio.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 62

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Índice

Portadilla

El pergamino

Título original inglés: The Scroll.

Publicado originalmente por The Mysterious Bookshop.

© del texto: Anne Perry, 2012.

© de la traducción: Ana Isabel Sánchez Díez, 2024.

Esta edición se ha publicado gracias a un acuerdo con Penzler Publishers, a través de International Editors & Yáñez Co, S.L.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona

rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: octubre 2024

OBDO396

ISBN: 978-84-1132-957-6

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

Caía la noche de principios de invierno. En la librería anticuaria, bastante alejada de la High Street de Cambridge, Monty Danforth estaba sentado en su habitación del fondo, encargándose de desembalar y catalogar los libros y papeles de la última caja de la herencia Greville. La mayor parte era justo lo que habría esperado: las obras completas de Dickens y Thackeray, Walter Scott y Jane Austin, todas en ediciones encuadernadas en cuero; muchos de los novelistas rusos, con encuadernaciones similares; Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, de Gibbon, Historia de los pueblos de habla inglesa, de Churchill. También había los habituales libros de consulta y enciclopedias, y varias memorias y libros de viajes, dedicados sobre todo al Mediterráneo, bastante más interesantes e inusuales. No creía que muchos de ellos fueran a revenderse con facilidad, y almacenarlos requeriría gran cantidad de espacio.

El propietario del establecimiento, Roger Williams, no se encontraba bien y estaba en su casa, más al noreste, hacia la amplia y llana región de los pantanos. Quizá decidiera subastar toda la partida en un solo lote.

Monty se asomó al fondo de la caja para asegurarse de que lo había sacado todo. En un lado, había algo bastante parecido a una vieja lata de galletas redonda, estrecha y alargada. Metió la mano y la cogió. Pesaba demasiado para estar vacía. Le quitó la tapa y miró dentro. Estaba claro que en el interior había algo, pero costaba distinguir de qué se trataba.

La acercó a la luz y activó el interruptor. Un resplandor amarillo inundó la habitación y ensombreció aún más los rincones. Dentro de la lata había lo que parecía un viejo pergamino. Lo sacó con delicadeza y lo colocó sobre la mesa, justo debajo de la bombilla. Lo desenrolló centímetro a centímetro y lo observó. Contenía un texto manuscrito, desigual, descolorido, ilegible en varios lugares. Intentó descifrar las palabras, pero no cabía duda de que no era inglés, ni siquiera de la variedad más antigua. Las letras se parecían más bien a lo poco que había visto del hebreo.

A modo de experimento, palpó la textura con las yemas de los dedos. Era suave, liso y no tenía el tacto seco y frágil del papel, se parecía más a la vitela. Había varios espacios en blanco y otros en los que las palabras estaban medio oscurecidas por manchas o borradas por completo.

Según le habían contado, la familia Greville había viajado mucho por Oriente Próximo durante el siglo XIX y principios del XX. Podrían haber encontrado aquel pergamino en cualquier sitio: Egipto, Mesopotamia, Palestina, Jordania o el actual Israel.

Por si acaso tenía realmente algún valor, debería fotocopiarlo. Serviría para obtener una traducción sin tener que enviar el original.

Se puso en pie y lo llevó hasta la máquina. Apretó el botón y la fotocopiadora cobró vida. Con mucho cuidado, desenrolló la primera mitad del pergamino y la colocó sobre el cristal; después, cerró la tapa. Pulsó el botón para que hiciera una copia. El papel salió rodando hasta la bandeja.

Lo levantó para comprobar la nitidez. Estaba en blanco, salvo por un par de manchas.

Aquello era absurdo. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. Revisó la tinta, el papel, los ajustes y lo intentó por tercera vez. Aun así, nada.

Sacó el pergamino e hizo la prueba con una vieja carta de un cliente.

Perfecta, todos y cada uno de los detalles maravillosamente claros. No era la máquina. Menos mal que, como siempre, llevaba consigo el móvil, que disponía de una cámara bastante buena. Digital, por supuesto, y el resultado podía comprobarse al instante e imprimirse después en el ordenador, si se quería.

Sacó una fotografía de otra carta de un cliente y luego la miró en la pantalla. Era perfecta. Tras buscar dos libros para sujetar los extremos y mantener el pergamino estirado, tomó la fotografía. En el visor aparecía perfectamente, allí estaban hasta la última de las líneas y de las manchas. Hizo una, dos, tres fotografías, abarcando toda la longitud del pergamino. Luego las examinó. La primera imagen estaba en blanco, al igual que la segunda y la tercera. La vitela aparecía clara, incluso en las sombras que proyectaba sobre la mesa allá donde los bordes estaban rasgados o curvados, pero no había nada escrito en ella.

Monty parpadeó y se frotó los ojos. ¿Cómo era posible? ¿Qué había hecho mal?

Seguía mirándolas de hito en hito cuando oyó que sonaba el timbre de la tienda. Se sobresaltó, aunque un instante después pensó que no era nada extraordinario que un amante de los libros raros o de los grabados llamara a deshoras. A veces resultaba conveniente para quienes no podían dejar su puesto de trabajo durante el día. Muy a menudo, se debía al deseo de examinar en privado lo que les interesaba. Pero estos concertaban citas. ¿Venía alguien de quien se había olvidado?

El timbre sonó de nuevo. Volvió a meter el pergamino en la lata para que no se viera y después se encaminó hacia la puerta y echó un vistazo a través del cristal. En el escalón había un anciano encorvado, canoso, con el rostro surcado por el tiempo y, a juzgar por su aspecto, quizá también por el dolor. A su lado había una niña de unos ocho años. Tenía la tez clara, como de porcelana, el pelo suave y de un dorado que, bajo la luz de la lámpara, casi parecía un halo. Miraba a Monty con fijeza a través del cristal.

Este abrió la puerta.

—Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles? —preguntó.

La niña le dedicó una sonrisa tímida y se acercó aún más al anciano, que debía de ser su abuelo.

—Buenas tardes, señor —respondió el hombre—. Me llamo Judson Garrett. Soy coleccionista de libros raros y manuscritos. Creo que acaban de adquirir los libros de la herencia Greville. ¿Estoy en el lugar correcto?

—Sí, así es —respondió Monty—. Pero acabamos de recibirlos. Todavía no están catalogados y por eso no podemos ponerles precio. Los libros están en muy buen estado. De hecho, si le soy sincero, diría que gran parte de ellos ni siquiera se han leído.

Garrett sonrió y los ojos oscuros se le llenaron de tristeza.

—Me temo que eso ocurre con demasiados libros. El cuero viejo y el papel fino están muy bien, pero lo que importa son las palabras. Son la riqueza de la mente y del corazón.

Monty dio un paso atrás y mantuvo la puerta abierta.

—Pase y comentamos las posibilidades.

—Gracias —aceptó Garrett, que entró en la tienda seguido muy de cerca por la niña.

Monty cerró la puerta tras ellos y encabezó la marcha hacia el despacho de Roger Williams, donde se trataban los asuntos de negocios. Encendió la luz, que hizo que las estanterías y los sillones brincaran hacia una calidez y una comodidad acogedoras.