18,99 €

Mehr erfahren.

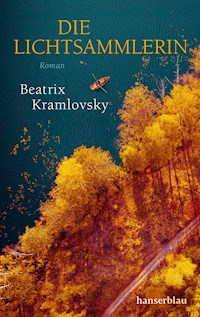

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Joni wächst in der provinziellen Enge der Nachkriegsjahre auf. Als junge Diplomatengattin beschreitet sie das politische Parkett Ostberlins. Zu ihren Kindern, die beim Vater leben, hält sie engen Kontakt, während sie als Regierungsberaterin um die Welt jettet. Und während Joni versucht, den Erwartungen als Frau und Mutter zu genügen, wird ihr unangepasstes Leben plötzlich öffentlich debattiert. Sie muss erkennen: Auch ein noch so unabhängiges Frauenleben bleibt fragil.

Beatrix Kramlovsky erzählt die mitreißende Geschichte einer willensstarken, unkonventionellen Frau, die stets auf dem Drahtseil zwischen Unabhängigkeit und Eingebundensein balanciert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 374

Ähnliche

Über das Buch

Joni wächst in der provinziellen Enge der Nachkriegsjahre auf. Als junge Diplomatengattin beschreitet sie das politische Parkett Ostberlins. Zu ihren Kindern, die beim Vater leben, hält sie engen Kontakt, während sie als Regierungsberaterin um die Welt jettet. Und während Joni versucht, den Erwartungen als Frau und Mutter zu genügen, wird ihr unangepasstes Leben plötzlich öffentlich debattiert. Sie muss erkennen: Auch ein noch so unabhängiges Frauenleben bleibt fragil. Beatrix Kramlovsky erzählt die mitreißende Geschichte einer willensstarken, unkonventionellen Frau, die stets auf dem Drahtseil zwischen Unabhängigkeit und Eingebundensein balanciert.

Beatrix Kramlovsky

Frau in den Wellen

Roman

hanserblau

Für Euch, Ihr Freundinnen!

For angels rent the house next ours,

Wherever we remove

Emily Dickinson

Wir leben dort, wo wir uns im Moment

aufhalten, genau dort.

Yva Momatiuk

Die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich

hinlegt, wo er will.

Cees Nooteboom

Prolog

Warum Joni vielleicht so ist, wie sie ist

Jonis Eltern liebten sich mit einer Ausschließlichkeit, die das Kind, das im Herbst 1966 geboren wurde, gleichzeitig einbezog und ausschloss. Helene Lanka, Helli, war zu diesem Zeitpunkt bereits Notarin in einer Kleinstadt an der österreichischen Westbahnstrecke, gut vernetzt mit Magistrat und Landesregierung, die erste Frau im Bezirk, die einer solchen Kanzlei vorstand. Dieter, immer nur Didi gerufen, hatte Biologie studiert und unterrichtete am Gymnasium Naturgeschichte und die Kleine Physik. Seine Schüler, Mädchen wie Burschen, verehrten ihn wegen seiner unkonventionellen Art und der Versuche im Labor, die manchmal anders gerieten als vorgesehen. Helli und Didi waren geprägt von den Begleiterscheinungen des Kalten Krieges, ihrem studentischen Engagement auf den Demonstrationen in Wien und dazugehörigen Diskussionen in schwer verrauchten Kellerlokalen. Die Musik der aufsässigen Jugend Amerikas wurde ihr gemeinsamer Fluchtversuch, Haschischkonsum ein zelebrierter Rausch.

Sie waren vorsichtig. Von LSD ließen sie die Finger, obwohl es sie reizte und sie im Freundeskreis Zugang hatten. Völlig zu Recht empfanden sie ihr Leben als zerrissen. Auf der anderen Seite standen die Erwartungen ihrer Eltern, die sich während der Besatzungszeit einem moralisierenden Gott zugewandt hatten und für ihre Kinder eine Zukunft mit Hausbau erträumten, samstäglichen Fernsehpartys mit Nachbarn, Kühlschrank, Waschmaschine und Urlaub, möglichst bald in Lignano.

Didi hatte nichts dagegen, sich nach der Hochzeit in Hellis Heimatstadt als Lehrer zu bewerben. Ein Drittel der Schüler kam von Bauernhöfen aus der Umgebung, die Eltern der anderen waren Handelstreibende, Beamte, Juristen und Ärzte. Es gab ein Spital, ein modernes Schwimmbad mit beheiztem Becken, zwei Konsumfilialen, vier ordentliche Gasthäuser und zwei schäbige Lokale von zweifelhaftem Ruf, ein richtiges Café, ein Kino, ein Modehaus auf dem Hauptplatz und seit Neuestem direkt neben dem Bahnhof eine Disco, die nicht alle glücklich machte. Der Aufschwung nach der Besatzungszeit hatte begonnen.

Didi fand den Ort entspannend und groß genug, um mit Helli viele Wochenenden in Wien zu verbringen, ohne Aufsehen zu erregen. Alles befand sich im Fluss. Es wurde gebaut, die Autobahn vermittelte ein rauschhaftes Gefühl von Schnelligkeit, in der Hauptstadt gab es die neuesten Platten, aufrührerische Musik, über die man mit den Freunden diskutieren konnte, Tanzklubs, in denen sie sich austoben konnten, ach, diese amerikanischen Rhythmen! Aber Wien war trotzdem weder Berlin noch Paris, schon gar nicht San Francisco oder die Stadtteile New Yorks, von denen sie hörten oder lasen. Ihr gemeinsamer Traum wurde gepflegt von der Bohème im Schatten des Aufbegehrens gegen den Vietnamkrieg, verklärt von Reiseberichten ehemaliger Kommilitonen aus Südindien und den Ebenen nördlich von Dehli mit einem überwältigenden Blick auf die Himalayawände, blieb aber für Didi und Helli bewusst immer nur Illusion.

Helli wollte die Vorzüge einer gesicherten bürgerlichen Existenz nicht missen. Trotzdem hielten sie sich von den Zirkeln der Juristen, Ärzte und Wirtschaftstreibenden so gut es ging fern, um nicht Teil des Kleinstadtlebens zu werden. Ungeachtet dessen hatte Helli erstaunlich schnell als Notarin Fuß fassen können, selbst wenn man die Beziehungen ihrer alteingesessenen Familie bedachte. Sie verdiente mehr als Didi, der ihr laut Gesetz zu diesem Zeitpunkt noch die Berufstätigkeit hätte verbieten können. Doch Didi war kein üblicher Ehemann der frühen österreichischen Sechzigerjahre. Die beiden verbrachten einen Großteil ihrer freien Zeit in Wien, sahen dort mit ihren Freunden anspruchsvolle Filme, die in der Kleinstadt nicht gezeigt wurden, gingen tanzen und kehrten mit etwas Kraut für düstere Abende zurück. Sie schwammen auf den Wellenkämmen des Wiederaufbaus und leisteten sich den Luxus, sich darüber lustig zu machen. Es war durch und durch verlogen; vielleicht konnte der Hanf einen Schleier darüberlegen.

Das hörte während der Schwangerschaft und in den ersten zwei Jahren nach Jonis Geburt auf. Sie wollten gute, fürsorgende Eltern sein, sie taten viel, um die Erziehung ihrer Tochter so aufgeschlossen wie möglich anzugehen. Ratgeberbücher stapelten sich in ihrem Haus, obenauf die brandneue deutsche Erstausgabe von A. S. Neill über das Summerhill-Internat und selbstregulierende Erziehung. Das würde ihre Bibel werden, nahmen sie sich vor.

Doch dann erschien ein spezielles Album der Beatles, und kurz darauf schockte militärische Gewalt nur knappe hundert Kilometer entfernt das ganze Land und das symbiotisch lebende Paar. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band mit den farbigen Versprechen von »tangerine trees and marmalade skies« und kurz darauf die sowjetische Besetzung der Tschechoslowakei mit allen Befürchtungen, die wohl sämtliche Österreicher hegten, verschmolzen für sie und prägten ihre Zukunft und eine mächtige Sehnsucht. Helli und Didi wünschten sich fortan in die Traumwelt kalifornischer Hippies und vergingen vor Neid, Woodstock nicht erlebt zu haben.

Die Tochter erwies sich als ein Geschenk, dem sie oft ratlos gegenüberstanden, das nicht in ihr Leben passte, sie dazu verführte, sich zurückzuziehen. So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Didi, der jeden Schultag didaktisches Geschick mit Pubertierenden bewies, hatte seine Hilflosigkeit Kleinkindbedürfnissen gegenüber sofort erkannt. Jonis Schreiattacken und bockiges Schweigen in einem Alter, das eigentlich jeden Erwachsenen verzaubern sollte, setzten ihn außer Gefecht. Er fühlte voll Erschrecken, dass er das, was seiner Tochter zustand, nicht geben konnte und dass seine Frau ähnlich empfand. Das ängstigte ihn, obwohl Helli ihm deshalb noch näher rückte. Zum Glück für alle drei fanden sie ein zufriedenstellendes Arrangement mit Hellis unverheirateter Tante, die die kleine Joni oft zu sich nahm, in den folgenden Jahren nach der Schule auf sie wartete und an Wochenenden Fürsorge bot, wenn die Eltern nach Wien, später auch nach Westberlin flüchteten.

Tante Federspiel wurde zu Jonis Fee in einem Obstgarten mit Hühnern und einer hellblauen Bank an der Sonnenseite des Holzhauses mit Blick auf die eingezäunten Gemüse- und Blumenbeete. Dort kletterte Joni auf Bäume, baute im Bach einen Stausee, beobachtete Vögel beim Nisten und lauschte den unzähligen Geschichten der Tante, die keinen Unterschied zwischen Sagen, Märchen und Dorfklatsch machte. Nichts in ihrem Holzhaus glich der modern klaren Wohnung von Jonis Eltern. Am fernen Horizont dräute der Ötscher, ein kauernder Bergriese, über Geheimnissen brütend, ein Wachtturm in der Alpenkette, die Joni nie kennenlernte. Ausflüge fand Tante Federspiel überbewertet, außer es ging mit anderen Pfarrmitgliedern zur Wallfahrtskirche am Sonntagsberg. Dann ging Joni folgsam an der Hand, ein süßes Kleinkind, das sich laut erwachsenen Pilgern zu benehmen wusste, und dämmerte im Kirchengestühl zu den Litaneien, die ihren Kopf mit seltsamen Vorstellungen von der Jungfrau Maria als opulentem Gefäß füllten. Wenn ihr kalt wurde, packte die Tante das Kind in eine riesige selbst gehäkelte Decke, für die sie alle ihre Wollreste aufgebraucht hatte. Sie gab dem Stück den Namen Die Palette des Herrn und verwies das Mädchen darauf, dass alle Farben seiner Herrlichkeit bereits in ihrem Kopf lagerten und Joni sie nur wachrufen müsste. Das Teufelszeug der Eltern sollte für sie daher gefälligst nutzlos bleiben.

Es gab im Grunde wenig Annehmlichkeiten bei der Tante, aber alles, was es in Jonis Zuhause nicht gab. Und es war der einzige Ort, an dem sie Johanna genannt wurde, so wie es in ihrem Taufschein stand. Helli hatte es zwar geschafft, den Magistratsbeamten von seinen Bedenken zu befreien und den gewünschten Namen ihrer Tochter im Geburtsregister eintragen zu lassen; der Pfarrer jedoch ließ sich nicht überzeugen, dass Joni nach der zutiefst verehrten Joni Mitchell heißen sollte. Ein Kind mit einem fremdländischen Namen zu belasten, der noch dazu nicht sofort mit einer Heiligen assoziiert werden konnte, fand er untragbar. Joni selbst war es gewöhnt, dass nur die Eltern ihren Namen englisch aussprachen, für alle anderen blieb es eine verhunzte Form von Johanna, das J mit der Zunge gegen den Gaumen gepresst und zwischen den Zähnen hindurchgerollt wie ein verhaktes I.

In der Volksschule gab es bald eine zweite Außenseiterin, die bösartige Spitzen ertragen musste; die zwei Mädchen rückten vorsichtig zusammen. Ulrike Gschwandtners Mutter hatte sich in Linz scheiden lassen und war im Sommer darauf zu ihren Eltern gezogen, um das Kind ungestörter aufzuziehen. Sie arbeitete als Kellnerin, ihr Fleiß half ihr jedoch wenig. Der Tratsch blühte, die Großeltern schämten sich, Ulli wusste nicht, wohin mit sich.

Joni und Tante Federspiel erwiesen sich als ihr Anker, ihnen war egal, was die anderen von einer sitzen gelassenen Frau hielten, die vermutlich einiges dazu getan hatte, wie die Landfrauen sagten. Joni war jedenfalls fasziniert von Ulli, die wenig besaß, schlecht angezogen war und einen fremden Dialekt sprach mit Wörtern, die für Joni verboten waren und wie aus einem Märchen klangen. Oaschkoit war das erste, ein musikalischer Paukenschlag. Blunznfett brauchte saftige Erklärungsversuche, weil Joni exzessivem Alkoholkonsum bis dahin nicht begegnet war. Die Tante trank sonntags Most, manchmal ein Glaserl Schnaps, und achtete darauf, rechtzeitig mit dem Kind zu verschwinden, bevor die Männer allzu lustig wurden oder eine Frau Dinge erlaubte, die sich nicht gehörten, in der Öffentlichkeit schon gar nicht.

Doch Ulli lebte nicht so abgeschottet wie Joni, lauschte fasziniert den Wirtshausschilderungen der Mutter, die die Großeltern offensichtlich köstlich unterhielten, und erzählte ihrer Freundin alles brühwarm weiter. Joni lernte, dass Menschen unterschiedlich bewerteten, dass man nicht alles daheim erzählen sollte, dass Notlügen keine Lügen waren, wenn man ordentlich darüber nachdachte. Im Grunde war die Allianz von Tante und Ulli genau die Mischung, die Joni brauchte, um die Defizite ihrer Eltern abzuschwächen und eine neugierige Lebenshaltung zu entwickeln. Noch wichtiger war, dass Ulli trotz ihres familiären Hintergrunds unbestritten intelligent genug war, um auch aufs Gymnasium gehen zu dürfen. Die Mädchen blieben zusammen und bildeten ein Paar, isoliert von den anderen, vereint in ihren Traumwelten und im Wunsch, ein anderes, weit entferntes Leben führen zu können. Ungezähmte Mädchen in der Prärie, das klang so vielversprechend, das fühlte sich so verzaubernd an, dass Schultrott und Kleinstadtalltag leicht zu bewältigen wurden.

Dass Joni als Volksschulkind lange geglaubt hatte, alle Eltern lägen an Wochenenden bekifft grinsend herum, während von ihren Schallplatten die Lieblingsstücke erschallten, ahnten weder Helli noch Didi. Manchmal bekamen sie mit, dass Nachbarn läuteten, sich bei der Kleinen über die Lautstärke der Musik beschwerten.

»Von de Nega«, sagten sie meist dazu, und dann nickte Joni sicherlich höflich, bevor sie die Eingangstür schloss, ins Wohnzimmer ging und leiser drehte. An diesen Samstagen geschah wenig daheim, die kleine Joni spielte mit Puppen, baute Lego, blätterte in ihren Märchenbüchern; später betrachtete sie ihr Zimmer als Rückzugshöhle mit stetig wachsenden Bücherstalagmiten. Als Kind wusste sie, dass die Eltern am Sonntag leere Flaschen wegräumen, Tabletten gegen Kopfweh schlucken und mit ihr zu einem Lieblingswirt fahren würden; sie würde sich bestellen dürfen, was sie wollte, bekäme Eis zum Nachtisch, und dann würden sie einen Waldrand entlangspazieren. Die Eltern würden leise miteinander reden, während das Mädchen hinter ihnen hersprang und immer wieder stehen blieb, um eine Blume abzureißen, einen auffallenden Käfer für ihre Sammlung zu töten.

Federspiel, die eigentlich Maria Fespischil hieß, starb, als Joni zehn Jahre alt war, an einem schneeweißen Jännermorgen 1977. Ihr Herz hörte ohne Vorwarnung auf zu schlagen. Die Eltern erklärten Joni, dass sich nun leider viel ändern würde, vor allem wäre Schluss mit dem Kinderparadies, weil die Tante im Himmel, allem Schmerz entzogen, Haus und Garten nicht mehr brauchte. Joni versank in fassungslosem Schweigen, während die Eltern dankbar waren, dass das Kind keine Heulszenen lieferte. Der Tod sei nur eine Tür, erklärte Helli hilflos. Und Joni verstand, dass jeder Mensch jederzeit verschwinden konnte, dass es keine Medizin gegen das Verlassenwerden gab.

Ulli saß bei Joni im Zimmer und erzählte stundenlang, was sie an Tante Federspiel so geliebt hatte. Irgendwann, da war sie sicher, würde die Freundin den Mund schon aufmachen. Zum Begräbnis trug Joni Tante Federspiels Palette des Herrn über ihrem schwarzen Mantel, ein unübersehbar fröhlicher Farbklecks im dunklen Geleitzug, und hielt Ullis Hand fest umklammert. Die Trauergemeinde sah sich in ihrer Einschätzung, dass dieses Kind mehr als seltsam war, bestätigt.

Mit elf Jahren wusste Joni, dass ihre Eltern trotz ihrer bürgerlichen Maskerade, die ihnen die Kleinstadt sowieso nie glaubte, Außenseiter waren. Immer wieder hörte sie mit, wie hinter vorgehaltener Hand über Helli und Didi Lanka getratscht wurde, sie wohl eine Provinzversion der Hippies sein sollten, deren gute Beziehungen sie vor Konsequenzen bewahrten. Man müsste sich das vorstellen, ein kiffender Lehrer, eine Notarin, die über Vermögensverhältnisse und sprichwörtliche Erbsünden Bescheid wusste und bei offenen Fenstern grausliche Musik hörten, das ginge nur mit solider Freunderlwirtschaft. Schließlich lebten sie unter miteinander verstrickten Familien mit ständigem Blick auf einen mahnenden Kirchturm vor den Bergen des Voralpenlandes. Joni kannte alle Gerüchte und Vorbehalte.

Manchmal funkelten für Helli und Didi Lichtsprenkel in den grünen Hängen oder tanzten lagunenblaue Funken durch die schicke Eigentumswohnung mit Westbalkon im ersten Hochhaus der Stadt, Lift inkludiert. Joni reizte die Dose mit den gewissen Keksen nie. Sie hatte Ulli, sie hatte den Anker fest versenkt in ihren Prärieträumen, die nichts mit Karl May zu tun hatten, nichts mit Winnetou. Sie sah sich als nomadisierendes Lakotamädchen, weil sie der Stammesname faszinierte und Ulli bei ihren Nachmittagsfluchten in den Wilden Westen sehr lange mitspielte.

Joni gedieh trotz der Erziehungsdefizite, dankbar für den Grad an Selbstbestimmung, den die Eltern früh mit ihr zu trainieren begonnen hatten, und in ihrer Erinnerung begann sie, die beschützte Spielzeit bei Tante Federspiel zu verklären. Etwas hemmte sie, über diesen Verlust mit Helli und Didi zu reden. Sie wollte ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie Ulli nicht in der Wohnung akzeptierten, dass die gemeinsame Zeit mit der Freundin arg beschnitten wurde. Schließlich war Joni ebenfalls nie zu Ulli eingeladen worden, deren Mutter erschöpft von langen Wirtshausnächten Ruhe brauchte und deren Großeltern in ihrer Kate nicht wussten, wie sie mit dem Kind aus dem Bürgertum umgehen sollten. Joni lernte, Belastendes für sich erträglich zu machen, ihre Einsamkeit mit Lesen zu füllen. Sie entdeckte, dass Bücher Wissen enthielten, von dem sie weder bei den Eltern noch bei der Tante trotz ihrer zwei Bücherschränke Spuren vermutet hatte.

Als Pubertierende war ihr klar, dass Gleichaltrige erste Erfahrungen mit Drogen hatten, zum Teil neidvoll redeten, was für Möglichkeiten Joni doch hätte mit diesen Eltern daheim. Joni verzog sich dann zu Ulli, die in einem Pausenhofeck saß und mathematische Zahlenspiele löste, heftig ignoriert von den anderen, weil sie nicht einmal einen ausgestellten Maxirock, geschweige denn echte Jeans besaß.

Später würde sich Joni an diese friedlichen Familienwochenenden ohne Frühstück erinnern, manchmal gab es im stürmisch kalten Herbst improvisierte Picknicks auf dem Wohnzimmerteppich, und montags schimpfte die Zugehfrau über den Saustall. Da wusste Joni schon, dass sie sich mit ihren Klassenkameradinnen schwertat, dass ihre Traumwelten sich von den Tagträumen der anderen unterschieden, dass Drogen für sie nie verführerisch sein würden, egal, wer sie ihr wo anbot.

Jonis Eltern förderten, ohne einzuengen, was auch ihrem eigenen Bedürfnis nach Freiraum neben den bürgerlichen Berufen entgegenkam. Tante Federspiel hätte vermutlich die Laschheit kritisiert. Sie hätte Helli harsch vorgeworfen, einfach zu faul zu sein, um sich mit der Tochter ordentlich auseinanderzusetzen. Aber Tante Federspiel existierte ja nur noch unter dem Grabhügel und in immer wieder aufflammenden Erinnerungen der zwei Mädchen.

Ein Studium war selbstverständlich für Joni, die Wahl stellten sie frei. Dieses Kind hatte immerhin eine Klasse übersprungen, war schnell im Denken, eine Paradeschülerin, der einfach alles leichtfiel. Ulli geriet aus ihrem Fokus, sie schloss die Schule erst ein Jahr später ab. Joni entschied sich für Wien, schrieb sich an der geisteswissenschaftlichen Fakultät für Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaften ein und besuchte Vorlesungen in anderen Fächern, ihren Launen folgend. Begabt in vielem konnte sie schwer nur einer Richtung folgen.

Sie erlebte das endgültige Ende des jahrzehntelangen Dornröschenschlafs. Dass ihre Eltern ebenfalls eine Art Aufbruch erlebt hatten, auch an Demonstrationen beteiligt waren, als Joni schon auf der Welt war, wusste sie damals nicht.

Sie beteiligte sich an den Demonstrationen der frühen Achtzigerjahre, war beim Sternmarsch und der Besetzung der Wiener Lobau tagelang dabei, trat Amnesty International bei, sah die Avantgardestücke der Kellertheater, genoss ausufernde Partys, ohne Anschluss zu suchen, und erledigte ihre ersten Prüfungen nebenher. Sie gewöhnte sich daran, dass ihr Umfeld Joni Mitchell kannte und daher ihren Namen korrekt aussprach. Cool fand man die Wahl der Eltern. Joni hingegen war bloß neugierig, ob sie selbst ähnliche Erfahrungen machen würde, die Mitchell thematisierte. Es würde noch Jahre dauern, bis sie sich mit der Künstlerin auseinandersetzte und einen ganz anderen Zugang fand als ihre Mutter.

Helli und Didi kamen öfter nach Wien, das Kind auszuführen, herauszufinden, wie Joni sich entwickelte. Offensichtlich vermisste sie weder Heimat noch Schulkameradinnen von früher, nicht einmal ihre Freundin Ulli, was die Eltern irritierte, ohne dass sie sagen hätten können, warum. Echte Gespräche führten die drei nicht. Helli vermutete, dass es nicht nur mit erfolgreicher Abnabelung zu tun hatte, sondern vielleicht eine Folge ihrer Erziehung war. Bestimmt, so argumentierte Didi, war das bei anderen Familien genauso, die würden es nur nicht zugeben. Jonis erstes Studienjahr wurde für die Eltern unerwartet ein Einschnitt, der sie mehr belastete, als sie ihrer Tochter jemals erzählen würden. Aber immer noch war ihnen nicht klar, dass Joni die schwierige Übung meisterhaft beherrschte, Einsamkeit als befriedigende Genügsamkeit zu empfinden.

Nie wäre Joni auf die Idee gekommen, mit ihren Eltern über Menschen aus ihrem Bekanntenkreis zu reden. Was sie an manchen begeisterte, an manchen abstieß, behielt sie für sich. Sie erkannte, dass ihre Wissbegier, ihr Drang, die Menschen in ihrer erstaunlichen Vielfalt zu verstehen, auch Irritation hervorrief.

»Auf welchem Stern lebst du eigentlich?«, war sie schon in ihrer Jugend genügend gefragt worden. In Wien gab es so viele Personen, die nicht den Normen ihres bisherigen Lebens entsprachen, dass Joni erleichtert ihrer Begeisterung nachgeben konnte, Teil der großen Welt zu sein. Die Lust an Entdeckungen, die ihr in Tante Federspiels Garten eröffnet worden war, begann nun auszutreiben. Von Ulli las sie hin und wieder in den spärlichen Briefen, die sie wechselten. Im Juni 1985 trafen sie einander wieder. Joni war für eine Woche zurück in die kleine Stadt gekommen, um Ulli zur Matura zu gratulieren und um ihre Eltern davon zu überzeugen, dass ihre geplante Indienreise mit einer Gruppe Studenten jede Geldspritze wert war. Helli und Didi waren begeistert, wieder einmal erlebte Joni ganz andere elterliche Reaktionen als ihre Altersgenossen. Mit Ulli besprach sie im alten Café, das ihr nun noch kleiner und dunkler vorkam, deren Pläne, in Graz ab dem Herbst Pharmazie zu studieren. Ihre kindliche Vertrautheit hatte sich still verflüchtigt, Joni verließ die Freundin in dem schmerzenden Bewusstsein, jemanden zu verlieren, ohne genau zu wissen, warum.

Nicht einmal Ullis lauthals geäußerte Kritik an dem Kaffee, »A Oaschbocknwossa!«, half über die spürbare Distanz zwischen ihnen hinweg. Die räumliche Trennung und das unterschiedliche Leben würden für einige Jahre vieles blockieren, bis sie wieder zueinanderfanden.

Im Juli 1985 brach Joni Richtung Goa auf. Zumindest war das der Plan. Die zwei Kombiwagen der Studenten rollten durch den Balkan, querten Istanbul hinüber nach Anatolien. Dort kam es schließlich zu Diskussionen. Die einen wollten so schnell wie möglich nach Indien, die anderen träumten von der Seidenstraße. Joni verabschiedete sich gut gelaunt und beschloss, die türkische Südküste entlangzubummeln. Im verträumten Städtchen Kaş kreuzte Georg ihren Weg.

Ohne Vorwarnung überrollte Joni die Liebe, machte sie blind für die Welt und alle Pläne, die sie hatte, sie fand die Zielstrebigkeit des um zehn Jahre älteren Georg Laube, einfach alles, was er verwirklichen wollte, viel spannender. Die Ausblendung der Realität geriet überwältigend, bis Joni im Herbst, zu ihrer Überraschung schwanger, aus dem Rausch erwachte. In anderer Verliebtheit ergab sie sich nun einem Hormonüberschwang, der alle vorsichtig artikulierten Bedenken ihrer Eltern ignorierte und sämtliche beruflichen Vorsätze beiseite fegte. Georg war glücklich, seine Familie war glücklich, die Hochzeit passte zeitlich perfekt in seinen beruflichen Aufstieg. Allen erschien es sinnvoll, dass das junge Paar zu seinen Eltern zog. Georg war für das Außenministerium schon unterwegs, Joni studierte pro forma weiter. Sie verliebte sich in das geregelte Zuhause ihres Mannes, ein Heim ohne Überraschungen, im starken Gegensatz zum gläsernen Turm ihrer Eltern, aber mit offenen Türen für Freunde, einer Küche, in der jeden Tag gekocht wurde, jeder wusste, wo sich die anderen gerade befanden, und jeder interessierte sich für den anderen. Georgs Vater Erich und Mutter Zdenka hatten ihr Leben bürgerlich strukturiert, ein wenig ungewöhnlich in Jonis Augen, großherzig und heimelig funktionierend. Sie stellte fest, dass ihr das gefiel, dass es sie an einen bestimmten Garten, ein bestimmtes Haus, an Tante Federspiel erinnerte.

Stefanie kam im April 1986 auf die Welt, ein einfaches Kind von Beginn an, umgeben von Großeltern und nicht berufstätigen Tanten, die sich alle mit ihr beschäftigen wollten. Joni war fasziniert von diesem Wunder, hingerissen von Georg als überwältigtem Vater, von allem, was das Baby in ihnen auslöste.

Widerwillig plante sie die Rückkehr an die Universität für den Herbst, als Georg der erste Auslandsjob angeboten wurde. Die Freude über seinen frühen Karrieresprung leuchtete über den Wochen des Abschiednehmens von Familien und Freunden. Die Übersiedlung wurde professionell abgewickelt. Statt in Vorlesungen zu gehen, bereitete sich Joni auf das neue Land vor und besuchte einen vom Amt organisierten, speziell für das Leben im Ostblock angebotenen Kurs für Partner des diplomatischen Personals. Sie registrierte wachsende Nervosität und Furcht vor einem politischen System, in dem sie als Außenseiter gekennzeichnet leben würden.

Anfang Oktober 1986 betrat Joni mit Georg und dem Baby den Bungalow in Berlin Pankow, in dem sie die nächsten vier Jahre wohnen sollten. Nichts war so, wie sie es von Georgs lebendigem Zuhause im Norden Wiens kannte oder von der hermetisch abgeriegelten Elterninsel im Alpenvorland. Das, was sie als begleitende und ungewöhnlich junge Ehefrau im Diplomatischen Corps in einem Ostblockland zu erwarten hatte, wusste sie nur theoretisch. Sie wusste auch sonst nicht viel und erkannte es sofort.

Joni sprang in kaltes Wasser, als sie die DDR betrat. Weder Georg noch ihr war klar, wie sehr es sie verändern würde.

1

London, Juni 2016

Mike oder »My home is your castle«

Woher Joni die Sicherheit nahm, dass dieses Jahr genauso verlaufen würde wie die Jahre zuvor, wusste sie nicht. Es begann unauffällig, spannend in der Arbeit, angenehm im Umfeld. Aber als es zur Hälfte vorüber war, führte eins zum anderen, winzige Irritationen, alles geriet in Bewegung, und Jonis viel geschätzte Ordnung erwies sich als fehleranfällig.

Es fing mit einem Verstummen ihrer Kinder an. Obwohl sie phasenweises Schweigen gewohnt war, irritierte es sie. Nichts war passiert, zumindest war ihr nichts erzählt worden. Das letzte Wiedersehen hatte zu Ostern stattgefunden, ohne Zwischentöne, unterschwellige Angriffe oder Enttäuschungen. Sie war extra nach Wien geflogen, hatte alle Familienregeln befolgt, ihrer Meinung nach besonders gelungene Stunden mit allen verbracht, Pläne mit beiden Kindern für die Sommerferien geschmiedet, alles mit Georg besprochen. Wie schön es werden würde, eine Woche mit ihrer Tochter, ein Monat mit ihrem Sohn. Stefanie war glücklich über das mütterliche Angebot, weil ihr Mann Felix nur für zwei Augustwochen Urlaub bekommen hatte und Städtereisen verabscheute. Sie hatte bereits mit einer Liste begonnen, welche Lokale sie in New York unbedingt besuchen wollte, welche Galerien in Brooklyn wichtig wären, wo man die jungen, wirklich trendy Künstler finden würde. Joni hatte ihr hingerissen von so viel Begeisterung zugehört und wusste, sie würde mit lauter Namen und Orten konfrontiert werden, die ihr nur etwas bedeuteten für die Zeit, in der sie Stefanie beobachten konnte. Mutter einer erwachsenen Tochter zu sein, war bereichernd, man lernte so viel Neues.

Jetzt befand sie sich in London, hatte ihre Routine gefunden, beide Kinder an die jeweiligen Termine im Juli und August erinnert und war wieder in ihrer Arbeit versunken. Von Stefanie kam weder Mail noch SMS. Manuel schickte eine seiner üblichen, mit Emojis gespickten Botschaften, die sich für sie witzig oder anstrengend lasen, weil sie den Jargon nicht verstand oder einen Subtext vermutete, an den ihr Sohn bestimmt gar nicht gedacht hatte. Georg schrieb wie üblich wöchentliche Kurznachrichten, die an politische Kommuniqués erinnerten und die Lage als friedlich und alle Fronten als ruhig darstellten. Joni wäre lieber gewesen, er hätte ihr eine Anekdote erzählt, etwas aus Manuels Schule, von Stefanies Arbeit. Aber sie hatte aufgehört, darum zu betteln. Vielleicht war es seine Art von unterschwelliger Zurechtweisung, weil sie doch die Familie verlassen hatte. Vielleicht tat er es aber ohne Hintergedanken, Georg eben. Also versuchte sie, es zu verdrängen, was ihr leichtfiel, wenn sie mitten in der Endphase eines fordernden Projekts steckte.

Joni liebte vieles in London, am meisten jedoch Mikes Zuhause, das ihr immer offenstand. Seit den Jahren in der DDR war er ihr ein treuer Freund. Oft war Mike gar nicht da oder kehrte so knapp vor ihrer Abfahrt zurück, dass sich nur wenig Zeit für ihre intensiven Gespräche ergab. Das machte nichts. Ihre Verbundenheit konnte nichts erschüttern.

Sein Haus verriet viel von ihm, roch nach den Lavendelsäckchen in seinem Kleiderschrank, seinen Hemden und den schlichten Wollpullovern, die Joni schrecklich langweilig fand. Sie war vertraut mit den überquellenden Bücherregalen, den klaren Linien seiner sechs Stühle von Charles Eames rund um den schwarzen Tisch. Sie verstärkten das Leuchten des Teppichs, den er 1998 bei einem Antiquitätenhändler in Teheran erfeilscht hatte, eine typische Mike-Geschichte, die Joni mochte, weil sie so erfrischend anders war als die Anekdoten, mit denen Berufsreisende normalerweise auftrumpften. Mike war eben Mike.

Er war einer der Pfeiler ihres Lebensgerüstes, anders als Georg, anders als Lorenz, anders als Julian, anders als Sam. Hätte Joni ihr Dasein mit einer Seglerin verglichen, wären diese Männer ihre sicheren Häfen gewesen, vertraute Inseln in ihrem stürmischen Meer. Es war genau das Leben, das zu ihr passte, das sie sich immer gewünscht hatte, sich immer noch im Kern als Nomadin empfindend, auf Streifzügen durch das nunmehr verlorene Kinderparadies bei Tante Federspiel. Sie fühlte sich frei, soweit eine westliche Frau in ihrer Position frei sein konnte, freier als die meisten Frauen ihrer Generation.

Sie liebte das Bett im Gästezimmer. Von hier aus fiel der Blick direkt auf den schmalen Garten an der Rückfront, die überwucherten Mauern zu den Nachbarn, die blühende Glyzinie an der gegenüberliegenden Fensterfront. Der Raum wies bereits Spuren ihrer Anwesenheit auf. Ihre Kleider hingen im Schrank, ihre Bücher stapelten sich im Regal, neben dem Bett stand eine schwenkbare Nachttischlampe aus den Fünfzigerjahren, die Joni bei einem ihrer ausgedehnten Abendspaziergänge in einem Laden gefunden hatte. Mikes Schreibtisch vor seinem lichtdurchfluteten Erker im ersten Stock wurde immer wieder zu ihrem Homeoffice, ihrem privaten Landedeck. Es gab dort eine eingebaute breite Fensterbank mit orientalischen Polstern, wo sie manchmal mit ihrem Kaffee saß, hinaus auf die Gasse schaute, die nichts Städtisches an sich hatte. Sie studierte dort Forschungsergebnisse, während alte Leute ihre Hunde spazieren führten. Sie beobachtete den Briefträger, den Wagen eines Bäckers, Kinder, die verschwitzt nach Hause trotteten, Füchse, die vermutlich vom Chiswick Park oder aus einem Nachbargarten kamen. Wenn sie versuchte, sich von außen zu beobachten, sah sie eine Frau am Fenster sitzen, in einem geborgten Raum, in ruhiger Stärke. Sie fühlte sich sicher. Das Alltagsleben draußen ging sie nichts an, ihre Isolation verbarg sie wie eine Dornröschenhecke und ließ ihr trotzdem die Illusion, sie könnte jederzeit daran teilnehmen. Sie genoss London wegen dieses Hauses, das ihr ein privates Heim bot ohne die Verpflichtungen, die sonst damit verbunden waren.

Soweit sie wusste, war sie die einzige Person, die Mikes Haus nutzte, als wäre es ihr Feriendomizil. Sie störte ihn nie. Selbst wenn eines seiner Verhältnisse in einer länger dauernden Beziehung mündete, war es ihm lieber, die Wohnung der Frau oder ein Hotel zu nutzen. Kein Wunder, dass seine Affären nie lange dauerten. Mike war ein Wanderer wie sie, wollte sich nicht binden. Vielleicht war es noch schwieriger als früher, eine Partnerin zu finden, die ihren Beruf aufgeben musste, wenn sie sein unstetes Leben teilen wollte. Joni kannte diese Schattenseiten allzu gut.

Wenn Mike bereits weg war, lag ihr Schlüsselbund in einer eigens dafür angefertigten Stahldose, eingeklemmt zwischen Regenabfluss und Hauswand unterhalb eines Ringes, der das Rohr fixierte. Eine Clematis war mittlerweile zu einem üppigen Schmuckrahmen bis unters Dach gewuchert, Rosenbusch und Hortensie boten Sichtschutz zur Gasse hin. Seit zwanzig Jahren hatte sich das Versteck bewährt, das nur von Joni genutzt wurde. Verließ sie endgültig das Haus, bevor Mike zurückkam, warf sie den Schlüssel in einem Kuvert durch den Briefschlitz. Trotz ihrer manchmal aufwallenden Paranoia fühlte sich Joni in diesem Arrangement immer sicher. Sogar als man ihr während ihres Aufenthalts vor einem Jahr einen Bodyguard aufgedrängt hatte, konnte sie hier entspannen.

Diesmal musste sie nur zwei Wochen in London verbringen. Es war der Abschluss eines kleinen Auftrags, mit dem das von ihr aufgestellte Team vor einem halben Jahr begonnen hatte. Und nun war ihr vorletzter Tag angebrochen.

»Wünschen Sie eine der üblichen Gästewohnungen am Campus oder in der Umgebung? Wir können auch bei der Suche nach einem Hotelappartement direkt im Zentrum behilflich sein«, offerierte eine Oststaatenstimme an ihrem Ohr.

»Das zweite Angebot ist mir lieber, ich hätte gerne wieder ein Zimmer im Riverside Jewel«, sagte Joni und zupfte an einer Locke, die sich aus dem Knoten gelöst hatte, dachte an den Blick übers Wasser nach Cambridge hinüber auf das geschwungene Baker House von Alvar Aalto, an die perfekte Verbindung in die Bostoner Altstadt hinein, an Harvard nördlich des Charles River. Alles war von dort aus gut für sie erreichbar, vertraut, mit genügend Möglichkeiten, um am Fluss zu laufen, den Vorzügen, die für sie wichtigen Orte in praktischer Nähe zu haben und den Service eines kleinen, aber exzellenten Hotels zu genießen.

»Ihre Vortragsreihe findet vom 24. bis 29. statt?«

»Ja, ich plane die Ankunft allerdings schon für den 22. und verlasse die Stadt noch am 29. Oktober.«

»Wir kümmern uns um die Buchung und verständigen Sie sofort.«

Joni dankte. Etwas, das ihr unendliche Freude bereitete, war es, mit Studenten zu diskutieren. Deshalb plante sie alle zwei Jahre einen Monat ein für Vorträge an Universitäten weltweit. Das Ergebnis war nicht nur für sie und ihre Firma bereichernd, sie empfand es zusätzlich als geistige Auffrischungskur. Es würde eine großartige Herbstauszeit werden! Sie kehrte in den Besprechungsraum zurück, der nach abgestandenem Kaffee und Lachsbrötchen roch. Als beende ihr Erscheinen die Pause, stellten die anderen ihre Teller und Tassen ab und suchten ihre Plätze auf. Vor den Fenstern hing eine blasse Junisonne über dem silbernen Gherkin, von smoggrauen Fassaden des alten Londoner Finanzviertels umrahmt. Lichtbänder verliefen schräg zwischen den Gebäuden, wie abgehackt vom Profil des nächsten Wolkenkratzers. Wie immer lächelte Joni bei dieser Sicht auf die blitzenden Glasflächen, glitzernden Farbtöne; hoch türmten sich Wellenlinien. Sie schienen ihr das Zeitbild einer still stehenden Kaskade zu sein. Für sie war es gefrorenes Wasser in Architektur verwandelt. In den letzten Tagen war ihr dieser Blick wie das unerwartete Erkennen eines bekannten Gesichts vorgekommen, ein vertrautes Gegenüber, tags eine Lichtkapsel, nachts ein Sternenspiegel.

Joni steckte das Handy in ihre Tasche, setzte sich zu ihrem Team. Die Analyse war fast fertig formuliert, es gab nur noch wenige Details zu diskutieren. Problemlösungen zu erarbeiten, war in politisch aufgeheizten Perioden — und der drohende Ausstieg Großbritanniens aus der EU war dies sicherlich — schwieriger als sonst, aber wenigstens war es ihnen gelungen, eine unabhängige Darlegung, ungeschönt und ihren hohen Standards verpflichtet, termingerecht abzuliefern. Nichts, dachte Joni, nichts aus diesem Alltag hätte sie vor siebenundzwanzig Jahren für sich erwartet, und doch war alles kontinuierlich geschehen, gewachsen aus Entscheidungen, die sie innerhalb kurzer Zeit in einem anderen Leben getroffen hatte. Um nichts in der Welt hätte sie diese Entscheidungen zurücknehmen wollen, obwohl es bedeutete, dass sie in vorausschauender Angst lebte, einer Berufsbegleitung, die sie mit vielen Wissenschaftlern teilte. Ihre Eltern hätten sie nicht Joni, sondern Kassandra nennen sollen, dachte sie und spürte, wie sie zu lächeln begann. Auch das hätte sie sich mit dreiundzwanzig Jahren in der DDR nicht vorstellen können.

Ostberlin, Mai 1989

Der Butler ist Stasi. Die Serviermädchen sind Stasi. Ihr Rapport wird am nächsten Morgen geschrieben. Du weißt es, wie das jeder hier weiß. Du kennst das offizielle Personal, aus dessen überprüftem Pool du selbst schon für große Essen Hilfe angefordert hast. Du übergibst ihnen dein Schultertuch; vermutlich wird das kleine Büro rechts neben den Schlafzimmern als Garderobe benutzt, so wie bei allen Diplomaten, die in diesem Haustyp wohnen.

Es gibt quaderförmige Bungalows und zweistöckige Würfel in drei Gassen gleich aussehender, völlig überteuerter und schlecht gebauter Häuser für Diplomaten und Wirtschaftsleute, denen natürlich nicht freisteht, sich eine andere Bleibe zu suchen. Dies hier ist der niedrige Typ, sieben Hausnummern von eurem entfernt. Dahinter liegt der von den Nachbarn grinsend Hallelujaviertel genannte Platz mit Reihenhäusern, die von der Evangelischen Kirche für Pfarrmitglieder gebaut worden waren und wo deine DDR-FREUNDIN wohnt. Dann folgen die Botschafterresidenzen von Großbritannien und den USA, scheinbar friedlich hinter hohen Zäunen und dichten Hecken, alles überwacht, belauscht und selbst belauernd.

Du trägst das Kleid, das dir deine Mutter vor eurer Übersiedlung geschenkt hat, alter dunkelblauer Taft, das Prachtstück eines CARE-Pakets, das während der Besatzungszeit seinen Weg aus den USA zu den Großeltern nach Österreich gefunden hatte. Du weißt, dass es dir großartig steht, solange du nichts isst. Georg liebt es. Georg behauptet, alles an dir zu lieben, und du weißt, dass er nicht mehr dich meint, sondern das Bild, das er sich von dir gemacht hat. Er hat das allerdings noch nicht erkannt.

Heute ist es ein Cocktailempfang innerhalb des Corps für den neuen Handelsattaché der Briten und seine Frau, damit sie die für sie relevanten ausländischen Ansprechpartner auf einmal kennenlernen, sich schneller heimisch fühlen. Das Paar steht neben den Gastgebern, alles lächelt. Du hast gehört, dass sie zwei kleine Kinder haben, die Spielgruppe für Stefanie wird also größer. Du bist immer noch die Jüngste des Corps und seiner Angehörigen in dieser Stadt, abgesehen von der zweiten Frau eines Botschafters, die sich lieber in Westberlin herumtreibt und ihrem Mann Scherereien verursacht.

Jeder weiß hier von jedem. Man achtet aufeinander. Alle behaupten, Ostberlin sei speziell, Diplomaten und westliche Wirtschaftsleute bilden die Luxusvariante einer politischen Enklave, die stärker verflochten ist als in anderen Ländern. Es liegt wohl auch an dieser vermaledeiten Mauer, den Nadelöhren, die den privilegierten Ausländern mit ihrem engen Überwachungsparcours wie Mausgänge offenstehen. Es liegt an diesen grauen Staatsbeamten, die als Privilegierte Urlaube in Kuba genießen dürfen, ganz offensichtlich Zugang zu Westware haben und offen mit der Stasi zusammenarbeiten, deren Gesichter und Anzüge auch alle gleich wirken, deren Namen sich die Wenigsten merken können. Es liegt an den Handwerkern des Amtes, die in euren Häusern ein und aus gehen, im Keller die alten Zeitungen auf der Suche nach Westjournalen durchwühlen, einen Extraschlüssel bekommen, um jederzeit eure Heizungsanlagen und Wasserleitungen reparieren zu können, und in eurer Abwesenheit ungehindert eure Privaträume durchsuchen. Es liegt daran, dass ihr alle so schnell wie möglich lernen musstet, wie man verbirgt, versteckt gezielt offengelegt und hofft, nicht dem falschen Bekannten auf den Leim zu gehen. Es liegt an dem, was seit knapp zwei Jahren im Untergrund schwelt und speziell mit den Verhaftungen in den Pfarrräumen der Zionskirche vor wenigen Monaten sichtbar wurde, was an Aufrührerischem in Polen passiert, was sich gerade in der Sowjetunion tut, bei der beginnenden Demontage des ungarischen Grenzzauns nach Österreich. In zwei Wochen wird Michail Gorbatschow nach Bonn kommen, und die Mitglieder der Ständigen Vertretung Westdeutschlands erwarten, dass das trotz aller Zwischentöne entspannte Verhältnis zwischen DDR und Westdeutschland nicht getrübt wird. Deine Aufregung wird von den Freunden hier geteilt, ihr habt das Gefühl, in den meisten Ländern des Ostens bewegt sich die Basis, der Grund wird zu Schlamm, verliert seine von der Partei gepflegte Tragfähigkeit, als schwappe tauender Tundraboden bis weit nach Europa herein und verändere Gefüge. Obwohl man es noch nicht sieht, ist es ansatzweise zu spüren.

Aber heute Abend soll nicht über Politik gesprochen werden, heute werden neue Fremde willkommen geheißen, Freunde könnten sie werden — im selben Boot wie ihr sitzen sie allemal.

Du weißt schon genau, was sie erwartet, und, dass alles anders sein wird für sie, egal, wie viel man ihnen verraten, wofür man sie zu Hause präpariert hat. Alltagsleben ist hier nicht das gleiche wie auf der anderen Seite der Mauer. Allein die Tatsache, dass du das Wortpaar drüben/herüben andauernd denkst, erzählt genug.

Du und Georg werdet vorgestellt, du schüttelst den Neuankömmlingen die Hand. Das Lächeln der Frau wirkt bereits verkrampft. Vermutlich hat sie sich keinen einzigen Namen zum passenden Gesicht gemerkt. Dir wurde zugetragen, dass es ihr zweites Posting ist, also wird sie ungefähr fünf Jahre älter als du sein und ihren eigenen Job aufgegeben haben.

Die meisten Frauen tun das, einstweilen zumindest noch. Vor einem halben Jahr hast du voller Missmut im neuesten Verzeichnis des Diplomatischen Corps der DDR überprüft, ob mehr Botschafterinnen aus sozialistischen Ländern als aus kapitalistischen akkreditiert sind. Natürlich nicht. Die Mär von der Gleichberechtigung gilt nur für Arbeiterinnen und niedrige Angestellte bis zu einem bestimmten Einflussniveau.

Du hast nachgeschaut, weil John, der Mann der Nummer zwei der US-Botschaft, ein Professor der Universität von Maryland ist, der in Fernkursen weltweit Studenten betreut und nebenbei die Tätigkeiten des Hausmanns für seine Familie übernimmt. Du kennst hier zwei Ärztinnen, die ihre Männer seit Jahren zu ihren Jobs auf unterschiedliche Kontinente begleiten und dort pro bono in von Orden geführten Spitälern arbeiten, damit sie ihr Können nicht verlieren.

Was hast du gefunden und begonnen, um deine speziellen Talente zu nutzen?

Seit einem halben Jahr, seitdem du die Gebühren für dein Fernstudium bezahlt hast und über Johns Vermittlung in Soziologie und Politologie an seiner Universität in den USA studierst, geht es dir besser. Das Geld hast du von deinem Vater nach Westberlin überwiesen bekommen. Er war glücklich, weil du ihn endlich einmal um Hilfe gebeten hast. Georg findet es auch gut, solange Stefanie nicht darunter leidet und du die aufwendigen Essenseinladungen mühelos erledigst. Ihm wäre eine andere Fachrichtung lieber gewesen, aber prinzipiell hält er viel von beendeten Studien. Du hast es nicht weiter mit ihm diskutiert.

Er brüstet sich mit »seiner« Joni, als ob er für deine Denkvorgänge verantwortlich wäre. Jetzt schon wieder! Er schiebt dich vor in eine Runde, die sich ihm öffnet, und schenkt ihr ein dich betreffendes intelligentes Bonmot. Alle wenden sich dir zu, und er zieht sich elegant zurück. Sicher hast nur du bemerkt, wie geschickt er dich benutzt hat.

Trinken und Essen fürs Vaterland ist für euch alle kein Witz, sondern harte Arbeit. Der Kalte Krieg ist erst vorbei, wenn die Mauer fällt, der Eiserne Vorhang vernichtet wird. Es könnte tatsächlich in ein paar Jahren so weit sein. Du bist der Meinung, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Aber du bist ja auch noch jung und zuversichtlich und hast keine Ahnung von Politik. Vermutlich wird sich das Geschäft der Geheimdienste und Diplomaten dann komplett verändern, tut es sicherlich schon, auch wegen der Computer und ihren sich gerade für ein größeres Publikum entfaltenden Möglichkeiten. Was könnte das für Georg bedeuten, für dich?

Du nippst an deinem Glas und genießt die Komplimente für dein Kleid, das ein halbes Jahrhundert alt ist. Du spürst die smaragdgrüne Seide des Futters auf deiner Haut. Bei jedem Schritt schwingt der blaue Taft, die ausgeschnittenen Bögen im Rock sind zwei Finger breit und mit Tüll zwischen Satinstreifen belegt. Das Grün schimmert durch wie im Abendlicht changierendes Wasser. Du trägst eine Kette aus Silber und Malachit. Deine roten Haare hast du zu einem lockeren Dutt gedreht, der deinen Hals betont. Seitdem du weißt, dass du an eine Trennung denkst, strahlst du in der Öffentlichkeit, auch wenn dich das schon manchmal irritiert, vor allem, wenn es kommentiert wird. Alle bemerken, dass du anders bist als früher. Georg hört es gern und berichtet dir, dass sie dein neues Leuchten erwähnen.

Forget about me

Just be happy my love

Wenn er bloß schon wüsste, wie gern du ihn hast, immer noch, und es trotzdem nicht reicht für dich.

Megumi ist doch gekommen!

Vor drei Jahren war sie die Erste, die dich hier begrüßt hatte. Sie kam die weit offene Garageneinfahrt herein, an jeder Hand ein Kind, eine Tasche baumelte von ihrer Schulter. Du wusstest sofort, dass sie westliche Ausländerin, keine Frau aus einem Bruderland war, weil sie sich überhaupt nicht um den Polizisten kümmerte, der sie beobachtete. Du wusstest schon, immerhin war es bereits deine zweite Woche, dass er nicht ohne Aufforderung den Garten betreten darf, außerdem, dass er aus Thüringen stammt, ein prinzipiell freundlicher Mann, dem du gleich am Ankunftstag erklärt hast, dass euer Gartentor nur nachts verschlossen sein wird. Du liefst Megumi entgegen, immer noch nicht an die Größe des Anwesens gewöhnt, und sahst, dass sie schwanger war. Sie hatte daheim in Tokio Germanistik studiert, ihren Doktor über das Waldmotiv der deutschen Märchen geschrieben, war wegen ihrer Recherchen nach Europa gekommen und in die Liebe zu einem Elsässer gestolpert. Ihn zeichnet eine von ihr nicht nachvollziehbare Leidenschaft für zerrinnenden Weichkäse aus, und er tanzt für sein Leben gern, obwohl er nicht führen kann.

An jenem ersten Tag öffnete sie vorsichtig die Tasche und überreichte mit angedeutetem Lächeln eine Folie, in der frisch gebackener Apfelstrudel duftete.

»Das isst man doch in Österreich, oder?«

Sie blieb zwei Stunden, ihre Kinder tobten im verwahrlosten Garten, Stefanie schlief und hing dir dann an der Brust. Du erlebtest etwas völlig Neues, du erkanntest ein Gegenüber, das du unbedingt für dich gewinnen wolltest. Du fandest deine erste richtige Freundin als Erwachsene und vor allem in einer Umgebung, in der dir Ulli nicht beistehen konnte. Megumi beschnitt Ullis Raum in deinem Herzen nicht, aber sie öffnete es weit genug für sich, um für dein Leben zu bleiben, trotz aller kommenden Widrigkeiten. Daran änderte sich auch später nichts, obwohl du lerntest, dich Unbekanntem zu öffnen, die notwendige Offenheit der diplomatischen Welt zu verinnerlichen, Nähe bis zu einem gewissen Punkt bei allen zuzulassen.

Megumi und ihre Familie werden in wenigen Wochen Berlin verlassen, weil ihr Mann an die Französische Botschaft in Stockholm berufen wurde, und du versuchst erfolglos, diese drohende Tatsache zu verdrängen. Es passiert genau das, wovor dich andere Diplomatenfrauen gewarnt haben: Es ist ein Leben permanenter Ankünfte, Anpassungen, Fremdheiten, von denen einige zu Gewohnheiten mutieren, Öffnungen Menschen gegenüber, die man lieb gewinnt und wieder aus den Augen verlieren muss, Abschiede, die jedes Mal schmerzen. Man muss ein Zuhause im Herzen tragen, sonst wird dieses Leben zu schwer, haben dir zwei Kolleginnen geraten, deren Männer schon bald den Dienst quittieren werden und die darüber diskutieren, wo sie ihr zukünftiges Heim als alterndes Paar aufschlagen werden. Du weißt nicht, was das heißen soll, denn das einzige Zuhause, das du mit diesem Begriff verbindest, ist Georgs Elternhaus, und das wirst du mit Sicherheit verlieren. Aber Megumi wird dir bleiben, darum wirst du dich kümmern, so wie du dich wieder um Ulli bemühen wirst, sobald du Berlin verlassen hast.

Ihr umarmt euch und setzt euer vor drei Tagen unterbrochenes Gespräch fort. Es geht um Bücher, genau genommen um die Unterschiede von Begrüßungsritualen, die in Literaturen aus anderen Kulturen geschildert werden. Ihr habt begonnen, die eurer Meinung nach grotesken Auswüchse dieser Rituale zu sammeln, lauter speziell komische Perlen aus dem Diplomatenalltag. Die anderen Frauen haben sich an eure Themen gewöhnt und finden es unterhaltsam, dass eine ziemlich traditionell erzogene Japanerin und das »Baby« des Corps, eine Österreicherin, die sich noch anstrengen muss, um bei den beruflich notwendigen Diners mit ihren strikten Regeln keine Patzer zu produzieren, eine derartige Einheit bilden.

Megumi hat nicht viel Zeit heute. Ihr Mann ist für das neue britische Paar nicht mehr relevant, er will nur behilflich sein, zusätzliche Kontakte für sie knüpfen. Nach einer halben Stunde zieht er Megumi weg und erinnert dich damit daran, dass eure noch möglichen Treffen schon an einer Hand zu zählen sind.

Es wird lauter, ein interner Abend ohne Apparatschiks, ohne die Männer, deren Augen Steine sind und die es überall auf der Welt gibt.

Mike Lumbsden, der britische Kulturattaché, tippt dir auf die Schulter; er will am Wochenende einige spannende Künstler in ihren Ateliers besuchen, ob du Zeit und Lust hast, ihn an einem Tag zu begleiten, mit der Kleinen natürlich. Er hat von einem Mann gehört, schlechte Fotos von wirklich spannenden Bildern gesehen. Lorenz Scherbaum. Und er wäre sicher, dass dir vor allem die kleinen Ölgemälde mit ihren seltsamen Käfigthemen gefallen; er weiß, dass du dir eine Grafik, ein Bild, etwas Keramisches aus den Werkstätten und Ateliers dieses Landes als Erinnerung mitnehmen möchtest. Es wäre etwas für dich, denkst du sofort, aber du musst das mit Georg besprechen.