Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Leinpfad Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

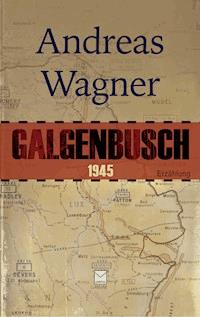

Ein rheinhessisches Dorf Ende Februar 1945. Ein Schwein wird schwarz geschlachtet. Der Ortsgruppenführer verbrennt seine Uniform und bereut es dann. Die ersten Flüchtlinge aus dem zerbombten Mainz treffen ein. Ein Deserteur versteckt sich in einer Feldscheune. Ein Mädchen wird ermordet. Ein alter Mann knotet ein Bettlaken an eine Bohnenstange und läuft damit vor die Panzersperre. In seinen Momentaufnahmen aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs erzählt Andreas Wagner sehr eindringlich von der erstickenden Atmosphäre in einem Dorf kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner. Als niemand mehr irgendjemandem traut, der Druck der sozialen Kontrolle übermächtig wird und vor lauter Angst eine bleierne Stille über allem liegt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 225

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Galgenbusch 1945

Für Georg Schmahl

AndreasWagner

Galgenbusch

1945

Erzählung

© Leinpfad Verlag

Frühling 2015

Alle Rechte, auch diejenigen der Übersetzung, vorbehalten.Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung des Leinpfad Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag: kosa-design, Ingelheim, unter Verwendung einer Karte der U.S.

Army © U.S. Federal Government public domain

Layout: Leinpfad Verlag, Ingelheim

Leinpfad Verlag, Leinpfad 5, 55218 Ingelheim,

Tel. 06132/8369, Fax: 896951

E-Mail: [email protected]

www.leinpfadverlag.com

ISBN 978-3-942291-99-6

eISBN: 978-3-945782-03-3

Inhalt

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Neunundzwanzig

Dreißig

Einunddreißig

Zweiunddreißig

Dreiunddreißig

Vierunddreißig

Fünfunddreißig

Sechsunddreißig

Siebenunddreißig

Achtunddreißig

Neununddreißig

Vierzig

Einundvierzig

Zweiundvierzig

Dreiundvierzig

Vierundvierzig

Fünfundvierzig

Sechsundvierzig

Siebenundvierzig

Achtundvierzig

Der Autor

Eins

Es war die Freude am Töten in diesen wirren Zeiten. Die Freude, jemanden leiden zu sehen, ohne dafür bestraft zu werden. Ein paar Tage vielleicht noch, bis das vorbei war. So lange musste er es noch ein wenig genießen. Wie gestern und vorgestern. Er seufzte mehrmals. Es drückte schwer auf seine Brust. Ein Gefühl der Trauer tief in ihm, weil das Ende absehbar war.

Seine Füße schmerzten. Zu viel hatten sie ertragen müssen in den letzten Tagen. Dreißig Kilometer in jeder Nacht. Tagsüber nur ein wenig angespannte Ruhe. Die Suche, um dann in der Dämmerung mit ein paar schnellen Schritten da zu sein. Diese Entspannung, die so guttat und die die Mühen fast vergessen machte. Es konnte gut noch ein wenig so weitergehen.

Das Quietschen des Tores holte ihn aus seinen Gedanken. Sie war vielleicht zwanzig. Heute Morgen hatte er sie schon im Garten beobachtet, als sie die Hühner rausgelassen hatte. Es war klar, dass sie sie abends auch wieder einfangen würde. Vorsichtig schob er sich durch die Büsche hindurch nach vorne. Die Anspannung wuchs in ihm. Sie waren alle so sorglos, weil sie mit ihren Gedanken ganz woanders waren. Unsicherheit vor dem, was auf sie zurollte. Er hörte sein tiefes gleichmäßiges Schnaufen. Und spürte, dass er jetzt bereit war.

Zwei

Alles war mit der Kugel ausgelöscht worden, dem heißen Metall oben in seinem Schädel. Einem so harten Schädel, in den sie doch wie in Butter eingedrungen war. Georg Limbach konnte die Stelle fühlen. Eine kleine vernarbte Erhebung über seinem linken Ohr. Da war sie rein. Wenn er die harte Haut rieb, kribbelte es in seinem Magen. Das tat gut. Die Kugel wollte geliebt werden, seine Kugel in seinem Kopf.

Ein gutes Gefühl, das Wärme tief drinnen in seinem Bauch erzeugte. Hitze zwischen den Därmen, die von da ausstrahlte nach oben in seinen Brustkorb hinein und das Kribbeln hervorrief, die kleinen feinen Nadelstiche, die auch weiter hinunter wanderten. Unter seinem brüchigen Ledergürtel hindurch in die fleckige graue Hose aus rauem Leinen, die er immer trug. Die Wärme dort unten war noch schöner. Sie schuf Leben zwischen seinen dürren Beinen. Raumgreifend. Der sanfte Druck gegen seine Hose, der sachte zunahm. Die rechte Hand hatte er frei, mit der Linken rieb er weiter die kleine vernarbte Stelle über seinem linken Ohr. Die Spitze seines Zeigefingers reichte aus. Sie konnte es am besten. Leichte kreisende Bewegungen durch die borstigen Stoppeln seiner kurz geschorenen Haare vollführte sie. Noch einen kleinen Moment weiter. Er schloss die Augen und summte Töne ohne Zusammenhang. Ein sonores Brummen, das er im Kopf spürte. Jetzt war auch der Stumpf seiner rechten Hand zu etwas zu gebrauchen. Die Granate hatte ihm vier Finger und den halben Daumen weggerissen. Gesehen hatte er sie noch aus dem Augenwinkel. Von rechts neben ihm kam sie, aus einem der vielen Krater, die sie dort in die Erde geschlagen hatten. Über die gesamte Ebene, hunderte Einschläge, manche so tief, dass man kaum mehr aus ihnen herauskam. Ein paar standen voller Wasser. In die sprang man besser nicht hinein. Eisige Kälte erwartete einen da drinnen. Kälte für ein paar Stunden, die einem die Bewegung raubte. Und aufgeschwemmte Leiber. Meistens mit dem Kopf nach unten, manchmal aber auch nicht. Dann grinsten sie ihn an. Aus weit aufgerissenen Augen und mit großen Zähnen. Er hatte es noch schnell genug aus seinem Loch herausgeschafft, sodass ihn die Wucht der Granate nicht voll traf. Sonst wäre es vorbei gewesen und er würde nicht mehr hier stehen. Sie waren längst eingeschlossen gewesen zu diesem Zeitpunkt, aber das konnte er ja nicht wissen. Vor der Granate wäre er trotzdem weggesprungen aus dem Loch heraus, wenigstens in das nächste oder übernächste.

Ein paar Hundert Meter weiter hatte der andere gelegen, auch in einem Loch und auf ihn gezielt. Der Stahl seines Helmes hatte die Kugel nur gebremst. Es war alles augenblicklich dunkel und still um ihn herum geworden. Unendlich still. Nicht ein Laut war mehr zu hören. So fühlte sich der Tod an. Kein Laut, kein Geruch, das Nichts. Er war heraus aus all dem und es war so schnell gegangen. Kaum Schmerzen hatte er gespürt. Ein paar Bilder nur waren geblieben von diesem einen Moment. Den Rest hatte die Kugel gelöscht.

Er lebt noch!

Mitnehmen?

Lohnt nicht!

Wir können ihn nicht liegen lassen!

Rauchen wir eine. Wenn er dann noch lebt, nehmen wir ihn halt mit. Wirst sehen, bis wir im Lager sind ist er hin.

Er hörte ihren Atem neben sich. Eine ganze Weile. Sie schwiegen. Dann luden sie ihn auf und schleppten ihn weg. Die vier Finger seiner rechten Hand und sein halber Daumen blieben in Russland. Die Kugel aber blieb in seinem Kopf.

Er schob den Stumpf in seine Hose und rieb sich zwischen den Beinen. Vorsichtig ließ er sich nach hinten ins Stroh sinken. Sein Atem ging jetzt schneller. Er schnaufte. Die Hühner waren zu hören. Sie scharrten und pickten unter ihm in der Scheune nach verirrten Körnern. Er lag ein paar Meter über ihnen auf dem Rücken. Es wurde draußen langsam dunkel. Zuckend kam er. Seine linke Hand wanderte über seinen Kopf zum anderen Ohr. Jedes Mal tastete sie dieselbe Stelle dort ab, wenn die Erleichterung da war. Sie suchte nach einer winzigen Öffnung oberhalb des Ohres. Einer Öffnung, aus der die Kugel endlich herauskonnte. Mit geschlossenen Augen blieb er im Stroh liegen.

Er hörte, wie sie schrie.

Drei

„Wann werden sie hier sein?“ Sie schnitt dicke Scheiben Brot von einem großen Laib ab.

„Keine Ahnung. Aber lange kann es nicht mehr dauern.“

Mit schweren Schritten ging Wilhelm Janz durch die Küche und zog den dunkelbraunen Vorhang zu. Jetzt war es fast Nacht in dem kleinen Raum. Zwei Kerzen auf dem Küchentisch spendeten wenig flackerndes Licht. Er ließ sich stöhnend auf der Bank nieder und schob seine Beine unter den Tisch. Zwei Teller und zwei Messer, Gläser und ein Krug standen bereit. Sie stellte den Brotkorb dazu und machte sich dann auf der Anrichte an einem Schinken zu schaffen.

„Einer hängt noch oben.“ Sie drehte sich kurz zu ihm um.

Er nickte.

„Sollten wir das Schwein nicht besser schlachten, bevor sie kommen?“ Er schwieg dazu. „Wenn sie die Sau im Kohlenkeller finden, nehmen sie sie bestimmt mit. Zerlegt lässt sich das Fleisch besser verstecken. Wie wir das bei der anderen auch gemacht haben.“

„Aber es ist doch noch gar nichts dran an dem Tier. Haut und Knochen, mehr nicht.“

Er schüttelte den Kopf und langte nach dem Krug. Zwei Fässer Wein lagen noch hinten im Keller unter der Scheune. Ein roter 43er und ein weißer vom letzten Herbst. Zweitausendvierhundert Liter, die erfasst waren und mit denen er nichts anfangen konnte. Ab und zu holte er sich einen Krug aus einem der Fässer. So ein Liter fiel ja nicht groß auf und zur Not konnte er das Fass mit Wasser auffüllen. Wenn jetzt die Amerikaner kämen, wäre das alles wieder frei. Ein ordentlicher Wert, solange sie die Fässer nicht fanden. Das war es, was ihm Kopfzerbrechen bereitete. Im Kohlenkeller direkt unter ihnen hielten sie nicht nur ein Schwein. Dort lag auch ein altes Halbstück. Von den ehemals sechshundert Litern waren vielleicht noch zweihundert übrig.

Den Rest hatte er über den Winter getauscht für alles, was sie so gebrauchen konnten. Und für das, was seine Frau ihrer Verwandtschaft aus der Stadt abgeschwatzt hatte. Den dicken Teppich im Wohnzimmer und die goldene Kette. Ein Dutzend Eier und ein glänzendes Stück Schweineschwarte hatten sie noch dazugegeben. Für den nächsten Besuch hatte sie sich zwei große Bilder im Goldrahmen bestellt. Dunkle Landschaften in Öl, die sie in der Stube aufhängen wollte. Dann sieht es auch bei uns mal nach etwas mehr aus. Das Halbstück konnte er mit dem Wein aus dem Keller auffüllen. Dann besaßen sie zumindest wieder sechshundert Liter zum Tauschen. Der Rest würde sich schwer verstecken lassen. Die anderen kleinen Holzfässer, die er noch besaß, waren mittlerweile zusammengefallen. Sie dienten höchstens noch als Brennholz.

„Ich habe vorhin zwei Soldaten gesehen.“

Sie drehte sich zu ihm um und sah ihn aus großen alten Augen an. „Wo?“

„Hinter der Scheune. Ich habe zuerst nur die Stimmen gehört, als ich die Hühner einfangen wollte. Ich dachte, dass sich da einer am Scheunentürchen zu schaffen macht. Der Hunger lässt sie doch alle zu Räubern werden. Ich bin leise die Leiter auf die Tenne hoch und habe oben aus der Luke rausgeschaut. Hinten im Garten saßen sie. Ganz nahe an der Scheunenwand, damit man sie vom Weg aus nicht sehen konnte.“ Er hielt kurz inne. „Ich glaube, sie sind desertiert.“

„Und wenn sie sie bei uns finden? Dann geht es uns auch an den Kragen.“ Ihre Stimme zitterte.

„Die sind morgen früh weg, ganz bestimmt.“

„Und wenn sie uns die Scheune anzünden?“ Ihre Augen waren weit aufgerissen. Graue dünne Haare standen zu beiden Seiten ab. Fast wie irre sah sie ihn jetzt an. Das Messer hielt sie in der Rechten. Ihre Hand war weiß, so fest drückte sie den Schaft. Ihre Unterlippe zitterte.

„Du bist verrückt. Sie suchen alle das Weite, weg nach Hause, bevor es zu spät ist. Die sind doch nicht lebensmüde und legen die Scheune in Brand.“

Das schien sie zu beruhigen. Sie drehte sich wieder zur Anrichte hin und schnitt eine weitere Scheibe Schinken herunter.

„Wie ergeht es bloß unseren beiden Jungs? Wenn das doch schon alles vorbei wäre und sie wieder hier.“ Sie flüsterte fast.

„Lass uns essen. Ich bin müde.“

Er wusste, dass sie nicht wiederkommen würden. Seit ein paar Monaten schon. Mit jedem Kilometer, den die Amerikaner näher rückten, kam auch der Moment näher, in dem er es ihr sagen musste. Mit den rauen Händen rieb er sich die brennenden Augen.

Vier

Er hatte sich bemüht, die Haustür lautlos zuzumachen. Aber wirklich gelungen war ihm das nicht. Sie hatte deutlich gehört, wie ihm die Klinke aus der Hand gerutscht war. Bestimmt hatte er wieder leise vor sich hin geflucht, in diesem zischelnden Tonfall, den er auch gerne ihr gegenüber anschlug. Seine kurzen knappen Befehle. Mach das, tu dies, warst auch schon schneller beim Melken.

Sie würde ihn nicht fragen, wo er so spät noch hergekommen war. Wahrscheinlich hatte er wieder einen glühenden Kopf und stank nach Schnaps. Das war schon Erklärung genug. Aus seiner großporigen Haut dampfte es heraus. Der Gestank nach schlechtem Selbstgebrannten. Schlimmer war nur noch das, was aus seinem Mund kam. Dort mischte sich der Alkohol mit Zwiebeln, trockenem Fleisch und billigem Tabak. Sie konnte es jetzt schon fast riechen, obwohl sie im Bett lag und er noch unten herumhantierte. Wahrscheinlich versuchte er, ungelenk seine schweren Schuhe auszuziehen. Sein Gewicht und der Suff machten ihm mal wieder den Alltag schwer. Gerne würde sie ihn jetzt still beobachten, ohne dass er sie sehen konnte. Das unbeholfene kleine Kind auf der unteren Stufe der Eichentreppe. Wankend im Kampf mit den gut verknoteten Schnürsenkeln, die seine ausgetretenen Stiefel wie Fußfesseln an ihm hielten. Unfähig, sich aus der Gefangenschaft zu befreien, die er sich selbst eingebrockt hatte. Stramm sollten sie sitzen, die Stiefel. Mit reichlich schwarzer Schuhwichse auf Hochglanz poliert, schnürte er sie straff, um seine massigen Unterschenkel in Form zu zwingen. Albern sah er doch damit aus, wie eine schlechte Göring-Karikatur. Die braune Uniform des Ortsbauernführers passte dazu, nur die Orden fehlten ihm. Die würde er auch ganz sicher nicht mehr bekommen. Dazu war er viel zu feige, er, Heinrich Mengel, ihr Mann. Um die Einberufung hatte er sich schon erfolgreich gedrückt, mithilfe des Kreisleiters und einem alten Leiden, das ihn untauglich für den Dienst an der Waffe machte. Und um den Endkampf würde er sicher auch irgendwie herumkommen. Aber aus dem, was dann kam, würde er sich nicht so einfach herauswinden können. Das war zu viel. Zu viel, wofür er verantwortlich gewesen war. Die Äcker und Weinberge vom Wies hatte er sich unter den Nagel gerissen, nachdem sie den Sohn halb totgeschlagen und ins Konzentrationslager verfrachtet hatten, wo er dann wenige Tage später gestorben war.

Zwölf Jahre war das her, aber alle hier im Dorf wussten es noch. Sie wussten, dass der Vater sich aus Kummer über den Tod des Sohnes aufgehängt hatte. Und von denen, die das zu verantworten hatten, war ihr Heinrich der Einzige, der noch greifbar war. Sie fror bei dem Gedanken. Sie würden ihn holen, herauszerren aus dem Haus und unter den gaffenden Blicken der Nachbarn abführen. Die anderen, die damals dabei gewesen waren im März 1933, standen an der Front oder lagen längst in Russland begraben. Ihr ganzer Hass würde sich also auf ihn alleine richten. Ihr Körper schüttelte sich leicht bei diesem Gedanken. Sollten sie ihn doch holen! Sie war froh, wenn das alles vorbei war. Es musste nur so vorbeigehen, dass sie heil davonkam. Sie musste im rechten Moment verschwinden, für ein paar Tage nur. Sie hatte nichts verbrochen, allein er und seine Kumpane waren es gewesen.

Der Kohlenkeller vom alten Janz! Das war es. Sie spürte, wie ihr Herz fester schlug und eine zarte Wärme aus ihrem Inneren das Frösteln vertrieb. Der Wilhelm Janz und seine Frau hielten im Kohlenkeller ein Schwein. Sie bekam es mit, wenn Gretel Janz die Kellertreppe aufzog und nach unten ging. Immer kurz vor zwölf und abends noch mal, um das Schwein zu füttern. Wenn sie in ihrer eigenen Küche stand, konnte sie das gedämpfte Grunzen des Tieres sogar hören. Der alte Janz würde sie deswegen für ein paar Tage im Kohlenkeller versteckt halten müssen, bis das alles vorbei war. Gleich morgen wollte sie ihm das klarmachen. Es war noch nicht zu spät. Gar nicht zu spät. Es war genau der richtige Zeitpunkt dafür. Morgens stand er immer auf der Straße, um den Frauen nachzusehen, die unterwegs waren. Sie atmete zufrieden aus. Sie hatte es immer gehasst, dass die Häuser hier so eng zusammenstanden. Sie lehnten aneinander, stützten sich. Die Wohnhäuser vorne, dicht an der Straße in einer Reihe, die Ställe links und rechts anschließend und hinten die Scheunen mit den kleinen Gewölbekellern als steinerne Grenze. Danach kamen die Gärten, der kleine Wall ums Dorf und dann die Felder. Jeder war für sich abgeschlossen, aber doch so nahe am anderen, dass man sich hören konnte. Manchmal nur das dumpfe Poltern Küche an Küche, allzu oft aber auch die lauten Stimmen, Schreie und das Gekreische. Diese Nähe zwang sie dazu, im eigenen Hof zu flüstern. Sie wollte nicht gehört werden von denen, dem Janz mit seiner irren Frau auf der einen und dem Georg Limbach mit seiner alten Mutter auf der anderen Seite. Die hörte zwar nichts mehr, aber der Halbe-Schorsch, wie sie ihn alle nannten, war ihr unheimlich, seit sie ihm in Russland eine Kugel in den Kopf geschossen hatten. Nur eine Hälfte war aus dem Krieg zurückgekommen. Eine Hälfte seines Körpers und auch nur eine Hälfte seines Verstandes. Der Sabber lief ihm aus dem Maul wie einem Säugling und ständig rieb er sich den Kopf. Wie ein räudiger Köter streunte er humpelnd den ganzen Tag herum. Ganz leise, als ob er sich anschleichen würde und nur den rechten Moment abwartete. Ein paar unverständliche Laute spuckte er heraus, wenn man ihn erwischte, um dann mit großen Sprüngen das Weite zu suchen.

Sie glaubte, den Gestank aus Heinrichs Mund jetzt deutlicher riechen zu können, obwohl es ganz still da draußen war. Ein Vorgeschmack auf das, was sie gleich noch erwartete, wenn er neben ihr lag. Schnaps, Zwiebeln und Tabak aus seinem fauligen Maul, mit dem er sich in ihrem Nacken einen Weg durch die Haare bahnte, während seine Hände einen Weg suchten, ihre Brüste zu ertasten.

Vielleicht war es ja das letzte Mal.

Fünf

Sie war so weiß. Fast leuchtete sie im zarten Schleier des Morgenlichtes. Er ging ganz langsam um den mächtigen alten Baum herum, ohne den Blick von ihr zu lassen. Vorsichtig setzte er den Fuß behutsam auf. Tastend schob er sich kleine Schrittchen weiter. Wenn ihm dürre Äste in die Quere kamen, suchte er mit seinem Fuß so lange weiter, bis er eine geeignetere Stelle gefunden hatte, die seinen Körper geräuschlos tragen würde. Sie sollte bloß nicht erschrecken! Wenn sie auffuhr, verlor sie ganz gewiss das Gleichgewicht, ihren sicheren Halt und stürzte in die Tiefe. Das würde ihr wehtun, wie gestern Abend auch und sie müsste dann wieder schreien. Lauter noch.

Georg Limbach griff nach dem festgeschnürten Bündel und tauchte seine Nase tief in den Stoff. Es roch so süß und so gut. Wie ein Kälbchen am Morgen nach der Geburt. Ein zarter Duft, ganz rein, voller Leben und doch hilflos alleine. Er schloss die Augen und atmete durch die Nase ein und aus. Das Bündel wurde größer und trug ihre Wärme in sich. Bald schon bot es genug Platz, damit er hineinkriechen konnte. Eine weiche Zuflucht mit ihrer Wärme und ihrem Duft.

Sie wollte das nicht, seine Nähe. Sie entglitt ihm, ganz langsam. Aber wie und wohin. Ihr Geruch schlich sich davon. Er hielt das Bündel mit beiden Armen fest umklammert. Sie musste so doch zu fassen sein. Seinen Kopf bewegte er unruhig hin und her. Schnaufend sog er Luft in sich hinein. Sich selbst roch er, sie aber kaum noch. Hektisch suchte seine Nase weiter, drang tiefer hinein in den weichen Stoff, aus dem sie verschwunden war. Er riss die Augen auf. Sein Oberkörper zitterte. Sie war jetzt endgültig weg. Dampfend fuhr der Atem aus seinem geöffneten Mund. Von irgendwoher drang das heisere Krächzen eines Hahnes an sein Ohr. Er hob seinen Kopf und ließ das Bündel hinabsinken. Das war das Ende der Stille. Es wurde höchste Zeit, dass er wegkam von hier. Die Kugel in seinem Kopf brauchte Ruhe.

Sechs

„Hast du heute Nacht wieder den Sender gehört?“ Seine Frau starrte ihn aus großen Augen an, als er in die Küche trat. Sie hatte ihr langes verwaschenes Nachthemd an, auf dem die rosafarbenen Blüten nur noch als schwache Schatten zu erahnen waren. Ihre hellbraune Strickjacke stand vorne offen. Die Hälfte der Knöpfe fehlte sowieso. Sie war damit beschäftigt, Kaffeeersatz zu überbrühen. Erst wenn der heiß und fertig auf dem Tisch stand, ging sie wieder hinauf und zog sich an. Er konnte dann in Ruhe mit dem Frühstück anfangen, während sie sich mit dem Rest des heißen Wassers aus dem Kessel oben wusch.

„Irgendwann holen sie dich deswegen ab. Die Mauern hier haben Ohren!“ Ihr Blick hatte etwas durchdringend Drohendes. Vorsichtig goss sie dampfendes Wasser nach.

Janz ließ sich auf die Bank sinken, die seit über dreißig Jahren seinen Platz markierte, am Kopfende des Küchentisches, der mittlerweile für sie beide viel zu groß war. Sie setzte sich nachher an das andere Ende. Von da aus war es näher zur Anrichte, auf der sie noch Brot nachschnitt, wenn er eine zweite Scheibe haben wollte. Das machte sie, ohne weitere Aufforderung sofort, wenn er ein zweites Mal nach der Butter griff. Ihr Blick folgte dabei jeder seiner Bewegungen, um einschreiten zu können, wenn er sich zu viel nahm. Die Butter kostet mich jedes Mal mehr Wein! Und ich brauche am Sonntag noch etwas für den Kuchen. Den willst du ohne Butter ganz sicher nicht haben!

Jetzt war Gretel raus. Ihre Schritte waren draußen im Flur zu hören und gleich dumpfer auf der knarrenden Holztreppe hinauf. Wilhelm Janz atmete tief durch und griff nach der Kaffeekanne.

Die Amerikaner standen nicht mehr weit von hier. Er hatte recht gehabt. Ein paar Tage nur würde es noch dauern, bis sie hier waren. Die eigenen Soldaten desertierten in Massen. Weiße Fahnen sollten gehisst werden an den Häusern, dann würde nichts passieren. Keine Panzersperren errichtet. Die Ortschaften würden sonst in Schutt und Asche geschossen. Auf der ganzen Breite der Front war alles in Auflösung. Der Zusammenbruch, das Chaos. Es war so weit gekommen, wie es kommen musste. Zu viele Feinde und zu viele Fronten. Jetzt würden sie zu leiden haben.

Er war heute Morgen gleich nach hinten in den Garten gegangen, um nachzusehen, ob die flüchtigen Soldaten fort waren. Nur die Reste ihrer dünnen Zigaretten lagen noch in der geschützten Ecke auf der Rückseite der Scheune. Wahrscheinlich waren sie nicht einmal lange dort geblieben und im Schutz der Dunkelheit weitergezogen. Weiter weg von der Front, die herangewalzt kam und näher in Richtung Zuhause. Wenn es das noch gab. Im Osten waren die Russen schon in Oberschlesien und Westpreußen. Von beiden Seiten würden sie zermalmt werden in ein paar Tagen. Vielleicht waren es auch noch zwei oder drei Wochen, die sie ausharren mussten, aber kaum länger.

Das gleiche Schicksal, das auch ihre beiden Söhne getroffen hatte, wartete schon grinsend auf sie. Irgendwann musste Gretel es erfahren. Er wusste es seit Ende Januar. Beide waren sie im selben Panzerkorps gewesen. Im Elsass, auf dem Vormarsch, wie die Zeitung verkündete. Schnelle Raumgewinne, der Gegner konnte weit zurückgeworfen werden. Dann kam die Front ins Stocken. Aber neue frische Kräfte wurden ins Gefecht geführt. Ohne Feindeinwirkung nahm man wenig später die Front wieder ein Stück zurück. Hunderte Panzer und gepanzerte Fahrzeuge des Gegners waren im Laufe der Kampfhandlungen vernichtet worden.

Der Kamerad der beiden hatte an einem kalten Vormittag Ende Januar plötzlich hinter ihm gestanden, auf Heimaturlaub. Sie hatten sich gegenseitig das Versprechen abgenommen, den Eltern zu berichten, wenn es kaum noch Hoffnung gab. Ihre Einheit war aufgerieben worden. Unwahrscheinlich, dass sie noch lebten. Die Panzer hatten alle Volltreffer bekommen. Nur die Grenadiere hatten sich retten können, nicht die Besatzungen. Ein Großteil war in Gefangenschaft geraten, ihre Söhne wären nicht rechtzeitig aus den Panzern herausgekommen. Der Kamerad war mit einem stillen Nicken gegangen, noch bevor Gretel aus dem Hühnerstall zurück war.

Er hatte es ihr nicht sagen können. Nicht in diesem Moment und nicht bis heute. Sie glaubte noch immer daran, dass ihre Jungs zurückkamen, bald schon, nachdem dieser Krieg gewonnen war. Daran klammerte sie sich mit aller Kraft. Sie war immer eine stramme Braune gewesen, seine Frau, gegen die Juden. Wie ihr Vater auch schon. Ein Hetzer, der alte Bassmann. Weil sich der Viehhändler Goldsteiner nicht von ihm hatte hinters Licht führen lassen. Das Rind hatte er ihm gezeigt und es ihm dann per Handschlag verkauft. Als er es abholen wollte, zwei Wochen später, war es ein anderes. Das gleiche Braun zwar und auch das Muster sah ähnlich aus, aber doch viel dürrer. Gepoltert hatte er, der Alte, die Nachbarschaft zusammengebrüllt und den Juden Goldsteiner angeschrien. Das Geld bekäme er von ihm, auch wenn der das Rind jetzt nicht mehr haben wolle. Ein Handschlag unter Männern habe Gültigkeit, auch über eine Woche. Der Goldsteiner verabschiedete sich freundlich und leise wie immer. So hatte er sich auch ein paar Jahre später verabschiedet, als er mit seiner Familie nach Argentinien auswanderte. Im letzten Moment noch, als seine Enkelin nicht eingeschult wurde und bevor sie keinen mehr rausließen. Der konnte noch fast alles mitnehmen. Die Zurückgebliebenen sind dann ausgenommen worden. Zahlen mussten sie. Der Bassmann hat sich gefreut darüber. Das haben sie nun davon. Nur den Goldsteiner haben sie ziehen lassen, obwohl der es vor allen verdient gehabt hätte. Mit meinem Geld hat der sich die Reise nach Argentinien bezahlt. Kurz vor seinem Tod verbreitete er sogar, dass der Viehhändler ihm noch Geld schulde und sich nur deswegen aus dem Staub gemacht habe. Da nahm ihn aber schon keiner mehr ernst.

Wilhelm Janz hörte die stapfenden Schritte auf der Treppe, das Knarren des Holzes begleitete Gretel auf ihrem langsamen Weg hinunter. Schnell drückte er sein Messer noch einmal durch die weiche Butter. Er strich eine zweite Schicht über das Brot, das vor ihm auf dem Brettchen lag und verdeckte sie schnell unter roter Erdbeermarmelade.

Sieben

Elisabeth Mengel hatte schon dreimal ganz vorsichtig das kleine Türchen im großen Hoftor aufgeschoben und ihren Kopf hinausgestreckt. Jetzt war es kurz nach neun und der alte Janz stand noch immer nicht vor seinem Haus. Sonst konnte er nicht früh genug da sein. Schnell zog sie ihren Kopf wieder zurück und drückte das Türchen vorsichtig zu. Noch ein paar Minuten würde sie abwarten hier hinter dem Tor und dann erst das Korn für die Hühner schroten. Vielleicht war er ja doch schon in den Weinbergen wie ihr Mann auch. Mit der Arbeit kam der alte Janz kaum nach, seit die beiden Söhne weg waren. Und die waren auch schon nicht die Emsigsten gewesen. Wirklich viele Äcker und Weinberge besaßen sie gar nicht. Kleine Bauern nur. Trotzdem wurde der Janz mit dem Schneiden der Weinberge meistens erst Anfang April fertig, wenn alle anderen schon längst gebogen hatten. Immer war er einen Schritt hintendran. Weil er morgens nicht den Anfang fand. Das kam davon!

Der weiche Besen lehnte neben ihr am Hoftor. Sie hatte ihn bereitgestellt, um die Fensterbänke aus grauem Sandstein abzufegen. Ab und an machte sie das an einem Freitag, um draußen den einen oder anderen Plausch zu halten. Dabei achtete sie sonst darauf, dass der alte Janz verschwunden war. Normalerweise verzog er sich wieder nach einer halben Stunde, wenn er ein paar Hintern gesehen hatte. Das reichte ihm dann bis zum nächsten Morgen. Aber heute tauchte er nicht auf. Oder sie war zu spät dran gewesen. Weil der Heinrich wieder auf der Suche gewesen war. Und immer, wenn er suchte, schrie er nach ihr. Lisbeth! LISBETH! Heute Morgen waren es die dünnen Weidenruten gewesen, die sie im Winter am Fluss geschnitten hatten. Mit ihnen wurden die gebogenen Reben festgebunden. Er konnte sie nicht finden, obwohl die Bündel dort hingen, wo sie immer hingen, und das schon seit zwanzig Jahren. Verdammt, warum hast du sie mir nicht zurechtgelegt! Du weißt doch, dass ich die brauche! Wenn ich nicht anfangen kann, werde ich auch nicht fertig. Er brüllte sie noch immer an, obwohl sie direkt vor ihm auf dem Kopfsteinpflaster im Hof stand und ein Bündel in der Hand hielt. Gerne hätte sie es ihm in sein rotes Gesicht geschleudert. Es war nicht schlimm, dass er schrie und brüllte. Sollte er doch. Es machte ihr auch schon lange nichts mehr aus, dass er sie böse anzischte und dabei ihren Arm so fest drückte, dass ihr das Wasser in die Augen schoss. Sie konnte es nicht ertragen, dass es die anderen hörten. Jedes laute Wort ganz klar und deutlich, wie sie es auch von denen mitbekam. Die bekannten Stimmen, die glaubten für sich zu sein, nur weil sie keinen anderen sehen konnten, in diesem Moment.