Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

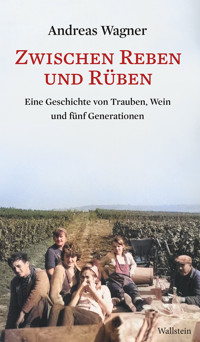

Eingängig und stimmungsvoll verfolgt Andreas Wagner am Beispiel seiner eigenen Familie den Wandel von Landwirtschaft und Weinbau über fünf Generationen hinweg. Seit mehr als 450 Jahren betreibt die Familie von Andreas Wagner einen bäuerlichen Betrieb in der Nähe von Mainz. Landwirtschaft, Weinbau und Viehzucht prägten das Leben aller bisherigen Generationen. Die harte Arbeit auf dem Feld und im Weinberg sicherte über Jahrhunderte hinweg die Stellung der Familie im Dorf. Anhand einzelner Protagonisten der vorangegangenen fünf Generationen der Familie erzählt der Autor ebenso von den Agrarinnovationen des 19. Jahrhunderts und dem sich rasant beschleunigenden Strukturwandel in der jungen Bundesrepublik wie von familiären Katastrophen und der Suche jeder Generation nach dem richtigen Partner für die Kinder. Wandel und der Mut zu Veränderungen sind dabei stets unabdingbare Voraussetzungen gewesen, den Familienbetrieb zu erhalten. Nicht selten waren es besonders die Frauen, die die Entwicklung entscheidend prägten. Über alle Zäsuren hinweg gelang es immer, dass eines der Kinder den Betrieb weiterführte – und zwar aus freien Stücken. Andreas Wagners Buch ist eine unterhaltsame, zugängliche und zeitgeschichtlich fundierte Familienchronik. Der Autor zeigt in seinem lebendig und fesselnd erzählten Text, welche Faszination der bäuerliche Familienbetrieb auch bis in die heutige Zeit besitzt und welche Chancen der gesellschaftliche Wandel birgt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreas Wagner

Zwischen Reben und Rüben

Eine Geschichte von Trauben, Wein und fünf Generationen

Meinen Eltern

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2025

www.wallstein-verlag.de

Geiststr. 11, 37073 Göttingen

www.wallstein-verlag.de

Umschlaggestaltung: Eva Mutter (evamutter.com)

Umschlagfoto: Vesper bei der Weinlese 1963 (Foto: Privat)

ISBN (Print) 978-3-8353-5822-5

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8832-1

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8833-8

Inhalt

Wandlungen

Über Kassenbücher, Steigbriefe, Loszettel und lange Gespräche

»Die Herren im Dorf«

Johannes der wievielte?

Johannes II. und das gute Los

Der Geometer – von Feldbüchern, Gemarkungsplänen und der Vermessung des Dorfes

Der Jean – Aktien, Äcker und das Kurhaus

Krisengewinner

Verliebt – verlobt – verheiratet, und das alles in einem Jahr

Die Narben des Krieges

Immer die Letzten

Die letzten »Herren im Dorf«

»Machen wir den Jungen schnell zum Bauern«

Bestand und Wandel

»Die Wagners standen auf einem Sockel«

»Wir müssen weg von der reinen Produktion«

Was bleibt?

Ein Dank!

Anmerkungen

Quellen und Literatur

Liste der Personen

Wandlungen

Das Grab ist tief und stille

Und schauderhaft sein Rand

Es deckt mit finstrer Hülle

Ein unbekanntes Land.

Das Lied der Nachtigallen

Tönt nicht in seinem Schoß;

Nur Frühlingsblüten fallen

Hier auf des Hügels Moos.

Verlaßne Theure ringen

Auf ihm die Hände wund;

Doch ihre Klagen dringen

Nicht in der Tiefe Grund

Doch sonst an keinem Orte

Wohnt die ersehnte Ruh

Nur durch die dunkle Pforte

Geht man der Heimat zu.

Lieb Kind dich hat hienieden

Schon mancher Sturm bewegt,

Dein armes Herz hat Frieden

Jetzt, weil es nicht mehr schlägt.

Mit diesem von ihm abgewandelten und an die eigene Lebenssituation angepassten Gedicht beendete Peter Strub im Jahr 1868 das Handbuch, das sein Vater Lorenz 1812 begonnen hatte[1]. Beide Strubs, Vater und Sohn, schrieben eifrig und ausführlich in der arbeitsärmeren Winterzeit über ihre Beobachtungen des abgelaufenen Jahres. Als Landwirte und Weinbauern notierten sie die wichtigsten, ihre Arbeit auf den Feldern und in den Weinbergen beeinflussenden Ereignisse. Sie lobten und kritisierten die Erträge und vor allem die Qualität ihrer Getreide- wie auch ihrer Weinernten. Ein üppiger, dünner Jahrgang wie der 1833er erhielt dann schon mal den Spitznamen »Wassermann«, während sein von Trockenheit geprägter karger Vorgänger als »Knochen« tituliert wurde.

Darüber hinaus waren beide interessierte Beobachter der politischen Entwicklungen im Großherzogtum Hessen und in den europäischen Nachbarländern. Sie hingen den Ideen des Vormärz an, die im deutschen Südwesten auch auf den Dörfern verbreitet waren. Lorenz Strubs Bruder war von 1806 an im Heer Napoleons gewesen. Er wird von den neuen freiheitlichen Errungenschaften berichtet haben, ebenso wie von den Leiden der Feldzüge, an denen er teilnahm. In der Völkerschlacht bei Leipzig fiel er schließlich am 18. Oktober 1813. Die Beobachtung freiheitlicher Bewegungen nahm in den Beschreibungen von Lorenz und Peter Strub beträchtlichen Raum ein. Aus ihnen spricht Faszination und Bewunderung.

Am Ende seines Lebens war Peter Strub dennoch ein gebrochener Mann. Seine Frau Christina hatte er schon wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes 1850 zu Grabe tragen müssen. Sie verstarb am »Milchfieber« im Wochenbett. Obwohl erst vierunddreißig Jahre alt, heiratete Peter Strub nicht wieder. Das ist für die Zeit und seine Situation ungewöhnlich. Strub besaß Äcker, Weinberge und Vieh. Es galt, einen bäuerlichen Haushalt zu versorgen, zu dem wahrscheinlich ein Knecht gehörte und während der Erntezeit und der Weinlese eingesetzte Aushilfskräfte. Dazu kam nach dem Tod der Frau der Säugling. Zusammen mit seiner Mutter zog er den Sohn, dem er den eigenen Namen gab, groß.

Peter Strub Junior wurde nur elf Jahre alt. Sein Vater notiert das Leid des Kindes. Er klagte nach der Heimkehr aus der Singschule »über Frost und sein rechtes Beinchen ober dem Knie schmerzte ihn sehr. Das Bein war angeschwollen und er konnte es nicht regen. Der Arzt verordnete Blutegel an das Bein und einreiben mit Salbe und verschrieb vielerlei Medizin zum Einnehmen. Aber kein Mittel half nichts, die Krankheit ging in ein hitziges Nervenfieber über. Ein zweiter Arzt, der gerufen wurde, konnte auch nicht helfen. Die Krankheit nahm immer zu und so ist das liebe Kind unter großen Schmerzen am 20. Dezember morgens 3 Uhr dieser schrecklichen Krankheit unterlegen«.

Der Vater überlebte seinen Sohn um mehr als achtzehn Jahre, »an Seele und Körper nun so gebeugt, daß ich nicht mehr im Stande bin weiter zu schreiben«. Nur noch wenige Eintragungen hat er nach dem Tod des Kindes vorgenommen. Neben den schwermütigen Gedichten sind es zumeist Betrachtungen über das Aussterben der eigenen Familie, die seit 1711 in Essenheim lebte. Der erste Strub war aus Nierstein, vom Rhein kommend in das einen halben Tagesmarsch entfernte Selztal übergesiedelt. Mit der sechsten Generation endete der Stammbaum nach etwas mehr als einhundertfünfzig Jahren. Der erste Strub im Dorf lebte am längsten. Peter Strub konstatierte in einem seiner letzten Einträge, dass jeder männliche Nachkomme in der von ihm aufgestellten Ahnenreihe immer jünger verstarb, »bis der zuletzt Geborene als ein Kind im schönsten Knabenalter schon dahinwelkte«.

Das Schicksal meinte es auch schon nach dem Tod der Ehefrau nicht immer gut mit ihm. Aus dem Handbuch seines Zeitgenossen erfahren wir, dass im September 1853 Peter Strubs Kuhstall und seine Scheune, »angefüllt mit Heu und Frucht«, niederbrannten[2]. Ob er deswegen aus Mangel an Platz und Futter im Folgejahr eines seiner Pferde verkaufte, lässt sich nicht sicher sagen[3]. Möglich wäre auch, dass er seine Ackerfläche reduziert hatte und ein Zugtier weniger benötigte. In den 1860er Jahren taucht Strub im Handbuch von Adam Probst III. und seinem Vorfahren Georg Wolf III. immer wieder als Verkäufer von Äckern auf. 1863 versteigerte er sogar gleich mehrere Parzellen auf einmal. Es macht den Eindruck, dass sich Strubs wirtschaftliche Verhältnisse verschlechtert hatten und er alleine mit seiner Mutter kaum noch alle anfallenden Arbeiten verrichten konnte. Das seelische Leid über den Verlust seiner Frau und später seines einzigen Kindes kamen hinzu.

In der fest gefügten ländlichen Eigentumsstruktur des 19. Jahrhunderts kamen größere Besitzungen selten auf den Markt. In Rheinhessen wurde das Erbe zwischen allen Kindern zu gleichen Teilen aufgeteilt. Wenn als Folge dieser Realteilung zwischen den Geschwistern ein Erbteil doch einmal zur Versteigerung stand, dann gab es nicht selten sehr lebhaftes Interesse und sich gegenseitig anstachelnde Bieter. Um den Grund und Boden von Strub, der ohne Nachkommen sterben sollte, mühten sich sicherlich etliche der mittleren und größeren Bauern im Dorf über viele Jahre. Ob daher im November 1868 »des Abends um sieben Uhr bei dunkler Nacht von einem Bösewicht ein Stein zwei Pfund schwer von der Straße her durch das Fenster in die Stube geschleudert«[4] wurde, lässt sich der kurzen Notiz Strubs in seinem Handbuch nicht entnehmen. »Der Stein flog durch eine Scheibe die zerbrach, daß die Splitter in der Stube herum flogen, der Stein selbst flog mit größter Gewalt meiner alten vierundsiebzigjährigen Mutter ganz nahe am Kopf vorbei. […] Der Stein wird zum Andenken an diese Frevelthat aufbewahrt«.

Es ist nicht ganz abwegig, dass sich mit dem Steinwurf, der in der erleuchteten Stube Mutter und Sohn hätte schwer verletzten können, ein unterlegener Bewerber um Äcker und Weinberge hatte revanchieren wollen. Zu diesem Zeitpunkt war nämlich die Eigentumsnachfolge längst im Stillen geklärt. Peter Wagner V., der zusammen mit seiner Ehefrau über beträchtlichen Besitz an Weinbergen und Äckern im Dorf verfügte, hatte Strub und seine Mutter eine Erklärung unterschreiben lassen. Darin sicherten beide zu, dass sie alles, was sie noch besaßen, an niemand anderen als an Peter Wagner verkauften[5]. Dieser hatte sich somit im Kreis der Cousins und Cousinen durchgesetzt. Sicherlich dürfte ihm dabei hilfreich gewesen sein, dass Peter Strub als sein Taufpate fungiert hatte[6]. Mit diesem Vorkaufsrecht für das verbliebene Ackerland, die Weinberge und die Gebäude mit allen Gerätschaften war der Übergang des Besitzes der erlöschenden Familie Strub auf den sich im Dorf als einen der führenden Bauern positionierenden Peter Wagner V. eingeleitet.

Mit umfangreichen Um- und Neubauten an den Wirtschaftsgebäuden sowie der Errichtung eines neuen Wohnhauses durch seinen Sohn Johann Wagner IX. in den Folgejahren entwickelte sich der ehemalige Strub’sche Besitz in der Elsheimer Straße zu einem stattlichen Betrieb mit Landwirtschaft, Weinbau, Brennerei und einem florierenden Weinhandel. Peter Wagner V. wirtschaftete äußerst erfolgreich. In unserem Familienarchiv ist eine halbe Kiste Kaufverträge und Steigbriefe aus seiner Zeit überliefert.

Auch wenn Peter Strub vom Schicksal arg gebeutelt wurde, so scheint sich doch im Rückblick das kleine boshafte Gedicht seines Vaters Lorenz aus dem Hausbuch bewahrheitet zu haben[7]:

Mein Sohn Peter Strub

Ist gewesen ein schlechter Bub

Er hat verthan die ganze Sach

Daß Er selbst nichts mehr hatte hernach

So geht es in dieser Welt

Der Schlechte verhaseliert alles Geld

Und wenn Er dann am Bettelstab steht

Und sich rechts und links umdreht

Dann wirft Er die Schuld bald dahin bald dort

Denn immer fabelt er von Ort zu Ort

So einem ist nicht zu helfen und zu Rathen

Denn er stickt im Verderben bis zu den Waden

Da muß man sagen am sichersten bist Du

Wenn Du hast die ewige Ruh.

Vielleicht legt man in diese Spottverse auch zu viel Bedeutung, wenn man sie als den klagenden Warnruf des Vaters auslegt, der in den ersten Fehlentscheidungen des heranwachsenden Sohns kein gutes Omen für die Zukunft erblickte. Die Position im Dorf, die die zugezogene Familie Strub sich über drei Generationen erarbeitet hatte, bedurfte einer ständigen Bestätigung. Dass Lorenz Strub dabei auch Konflikten mit den »Herren im Dorf«[8] nicht aus dem Wege ging, beschreibt er selbst. Im Jahr des Hambacher Festes 1832, an dem nicht wenige Rheinhessen teilnahmen, reiften die Trauben so spät, dass die Weinlese erst in den letzten Oktobertagen begann. Nach Regenfällen untersagte der Bürgermeister die Fortsetzung der Lese, wobei sein eigener großer Weinbergsbesitz bereits abgeerntet war. Lorenz Strub widersetzte sich der Anweisung, um seine Trauben vor dem Verderben zu retten, erntete trotz des Verbotes weiter und wurde dafür bestraft. Auf mehreren Seiten seines Hausbuches lässt er sich über das »Oberhaupt der Gemeinde« und den ihm bedingungslos folgenden Gemeinderat aus. Alles große Bauern der führenden Familien im Dorf, die sich zusammengetan hätten, »weil man den Strub fangen wollte, weil man ihm nicht gut war, darum wurde nicht gelesen. […] Weil Strub sich daran aber nicht störte, und sein Eigenthum in Sicherheit bringen wollte, so mußte die Bosheit an ihm ausgeübt werden«[9].

Peter Strub bestätigt diesen Eindruck des Vaters gut dreißig Jahre später, wenn er schreibt, dass er und seine Mutter viel Kummer nicht nur durch Unglück, sondern auch durch »böse Menschen zu ertragen hatten«[10]. Man befand sich als »aussterbende Familie«, die nicht mehr über ein verzweigtes Beziehungsnetzwerk innerhalb der Dorfgesellschaft verfügte, in einer Verteidigungsposition. Während andere durch die Vermählung der Kinder neue Verbindungen knüpften und damit die eigene Stellung sichern oder sogar ausbauen konnten, sah sich der ehemals stolze Strub als letzter Verwalter, dem zunehmend die Kraft fehlte, um den Besitz zu bewirtschaften und sich der Begehrlichkeiten anderer zu erwehren.

Vielleicht ist es diese Gemengelage aus der Frontstellung im Dorf und der Schwäche Peter Strubs in der Betriebsführung, die nach dem Tod der Frau im Kindbett die sonst übliche Wiederverheiratung schon in den 1850ern erschwerte oder sogar unmöglich machte. In den bäuerlichen Betrieben bestand auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine gewisse Notwendigkeit, den verstorbenen Ehepartner zügig zu ersetzen, um den Fortbestand und das Funktionieren von Haus und Hof sicherzustellen. Die Chance auf eine Wiederverheiratung sank jedoch »mit abnehmender ökonomischer Potenz«[11]. Es kann also durchaus ein sachter Zweifel angemeldet werden, wenn Strub im Rückblick notiert, dass er sich bewusst dafür entschieden habe, nach dem Tod der Ehefrau »allein bei seinem Sohn bleiben und ihn groß erziehen« zu wollen[12]. Zudem besaß die bäuerliche Mittel- und Oberschicht dieser Zeit durchaus ein Bewusstsein dafür, dass nur eine ausreichende Kinderzahl den Fortbestand der Familie auch über die nächste Generation hinaus sicherstellte[13]. Nur die Hälfte der Kinder erreichte das Erwachsenenalter. Es wird Strub also durchaus klar gewesen sein, dass sein Sohn zwar eine Aussicht auf eine Nachfolge darstellte, aber die Tatsache, dass er nur ein einziges Kind besaß, auch ein beträchtliches Risiko barg.

Das Aussterben einer Familie in einem durch Acker- und Weinbau geprägten Dorf blieb neben der Versteigerung von Erbanteilen eine der wenigen Möglichkeiten, über den Ankauf die eigene Fläche mit einem einzigen Schritt beträchtlich zu vergrößern. In einer Region, die als Folge der Realteilung von großer Besitzzersplitterung geprägt war, erwuchs in jeder Generation der Zwang, den Teilungsverlust auszugleichen. Nur so konnte die Stellung innerhalb der Dorfgesellschaft erhalten werden[14]. »Das Interesse am Fortbestehen des Hofes bestimmte bis weit ins 20. Jahrhundert die Partnerwahl, die zudem häufig zwischen den jeweiligen Eltern ausgemacht wurde. Dieses Eheanbahnungsverfahren schloss Zuneigung nicht aus«[15]. Der Verlust von Land war nicht sofort, aber doch auf längere Sicht mit dem Verlust von Ansehen und einem nachhaltigen Abstieg im dörflichen Sozialgefüge verbunden.

Eine zentrale Bedeutung kam daher der Auswahl des richtigen Ehepartners zu. Der Stammbaum meiner Familie liest sich mitunter so, als ob der Erhalt von Haus, Hof, Äckern und Weinbergen allem anderen übergeordnet worden sei. Meine Großmutter Emilie Wagner betrieb in ihren jungen Jahren und wieder im hohen Alter ausgiebig Ahnenforschung. Als »Eingeheiratete« aus Gensingen an der Nahe stammend, hatte sie eigentlich den Blick der Außenstehenden auf die Familie, in die es sie 1935 gezogen hatte. Sie wurde dennoch nicht müde zu beteuern, dass es schlicht Zufall sei, wenn in verschiedenen Zweigen des Stammbaums immer wieder der gleiche Nachname auftauchte. Auf bohrende Nachfragen, ob das Eheschließungen innerhalb der Familie gewesen seien, rollte sie stets pikiert den Stammbaum zusammen und deponierte diesen in ihrem Schlafzimmer unerreichbar auf dem mächtigen Kleiderschrank, damit wir als Kinder nicht herankamen und keine weiteren provokativen Fragen stellten.

Von meinem Urgroßvater, Johannes Wagner XI., den alle Jean nannten, ist überliefert, dass er sich in einer hitzigen Diskussion ums Heiraten der Kinder und Enkel ereifert habe, es müsse jetzt ein für alle Mal Schluss sein, dass sich Cousinen und Cousins verehelichten[16]. Er selbst hatte mit der Enkelin von Peter Wagner V. eine Frau geheiratet, die nicht nur den gleichen Nachnamen trug wie er. Peter Wagner und Jeans Großvater Johannes II. waren gar nicht so weit entfernt miteinander verwandt. Ihre Großväter waren Brüder. Alle Wagner-Familien im Dorf gehen auf einen Vorfahren zurück. Unser gemeinsamer Urahn Hans Wagner ist um 1550 geboren. Sein Sohn, der, wie viele Nachkommen auch, Johannes hieß, ist im 17. Jahrhundert für einen längeren Zeitraum als Schultheiß im Dorf nachweisbar[17]. Auch die nachfolgende Generation bekleidete dieses herausgehobene Amt.

Sicherlich ist Jeans Aussage zum Eheverhalten innerhalb der Familie etwas zugespitzt formuliert und einer hitzigen Familiendiskussion geschuldet. Es scheint aber doch durchaus keine Scheu bestanden zu haben, auch in der näheren und weiteren Verwandtschaft nach geeigneten Partnern zu suchen, um den Besitz zu erhalten. Jeans Worte verdeutlichen zumindest, dass eine Denkweise, die heute so antiquiert anmutet, lange Bestand hatte. Der Kommentar meines Urgroßvaters stammt aus den frühen Sechzigern des 20. Jahrhunderts. Er steht im Zusammenhang mit der Frage, wie mein Vater einen landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb übernehmen kann, der zum Wachstum verdammt war und aus dem gleichzeitig für die Mitgift zweier älterer Schwestern ein Teil der Substanz entnommen werden musste. Zu diesem Zeitpunkt existierte der Betrieb seit 115 Jahren an der gleichen Stelle[18].

Mein Vater stand in den 1960ern nicht vor der Situation eines Peter Strub, der als Letzter der Familie auf eine hunderfünzigjährige Ahnenreihe blickte, die mit ihm erlosch. Aber er musste sich trotzdem entscheiden, ob es mit dem Familienbetrieb weitergehen sollte. Viele seiner Klassenkameraden aus der Volksschule im Dorf kehrten der Landwirtschaft den Rücken, um eine Lehre in der Industrie zu absolvieren. Die Äcker und Weinberge wurden im Nebenerwerb am Wochenende weiter bearbeitet oder ganz verpachtet. Der technische Fortschritt im Acker- wie auch im Weinbau machte immense Investitionen notwendig. Unter sich wandelnden Rahmenbedingungen war fraglich, ob das Einkommen ausreichte, um die Familie weiterhin von Acker- und Weinbau sowie Viehhaltung ernähren zu können. Aus der Perspektive meines Vaters war es unklar, ob der Betrieb im Strukturwandel noch bestehen konnte.

Am Anfang meiner Beschäftigung mit der historischen Entwicklung unseres Familienbetriebs ging ich von der Annahme aus, dass mein Vater der Erste in einer langen Reihe von Vorfahren war, der eine wirkliche Entscheidung treffen durfte. Der Lebensweg der Generationen davor erschien vorgezeichnet. Für sie stellte sich nie die Frage nach einem anderen Beruf. Sehr schnell kristallisierte sich aber heraus, dass das eine typische Vorstellung unserer heutigen Zeit ist, die einer Neubewertung bedarf. Jeder meiner Vorfahren besaß die Möglichkeit, sich für einen Weg abseits des Guts und der Landwirtschaft zu entscheiden. Auf ganz unterschiedliche Weise haben die verschiedenen Generationen dies auch getan und sich dann doch für die Übernahme des Familienbetriebs entschieden. Ich möchte verfolgen, was sie dazu bewogen hat, nicht der Letzte auf dem Hof zu sein. Ich möchte verstehen, warum meine Vorfahren Bauern und Winzer waren und warum sie es über so viele Generationen geblieben sind. Was hat sie trotz sich beschleunigender Veränderungen und immer neuer Herausforderungen in ihrem Beruf und auf dem Hof gehalten? Welche Stellung hatten sie im Dorf? Wie wurden sie von den anderen wahrgenommen und wie haben sie sich selbst gesehen? Welchen Wandlungsprozessen waren ihr Beruf, der Betrieb und das Zusammenleben in der Familie und der Dorfgesellschaft unterworfen? Von all dem handelt dieses Buch.

Über Kassenbücher, Steigbriefe, Loszettel und lange Gespräche

In unserer Familie scheint sich über Generationen hinweg schon immer ein gewisser Respekt vor allem Niedergeschriebenen erhalten zu haben. Unsere Vorfahren haben gesammelt, aufgehoben und selten etwas weggeworfen. Mein Vater Johannes Rudolf Wagner ging nach dem Besuch der Landwirtschaftsschule in Mainz und der Übernahme der Verantwortung auf dem Hof in den späten 1960ern zügig daran, den Gebäudebestand den Anforderungen einer modernen und mechanisierten Landwirtschaft anzupassen. Etliche Gebäude wurden niedergerissen, um Platz zu schaffen. Mit dem Traktor und einem Anhänger wollte er bequem wenden können und nicht wie bisher von der zunehmend stärker befahrenen Hauptstraße aus umständlich rückwärts rangieren.

Sein Drang zur Modernisierung und Veränderung machte auch vor Gebäuden nicht halt, die wir heute als »Hingucker« in einem der Weinkultur und der Vermarktung dienenden Innenhof herausputzen würden. Kleine Fachwerkgebäude mit Speichenfenstern und der von einem alten Rebstock umrankte Garten im Innenhof mussten weichen. Ein mächtiger Stahlträger sollte ein Schleppdach tragen, unter dem auch der Mähdrescher Platz finden konnte. Die Veränderungen in der Gebäudestruktur behagten nicht jedem in der Familie. Mein Vater berichtet, dass seinem Großvater morgens auf dem Weg zur Mistkaut (Misthaufen) gewahr wurde, wie umfangreich in den Bestand eingegriffen wurde. Wutentbrannt schleuderte er daraufhin den vollen Nachttopf quer über den Hof und brüllte meinen Vater an, ob er denn nun endgültig übergeschnappt sei.

Während mein Vater wenig Respekt vor alten Gebäuden zeigte, die seinen Vorstellungen der zeitgemäßen Landwirtschaft widersprachen, behielt er, wie alle vor ihm auch, die Hochachtung vor den schriftlichen Hinterlassenschaften seiner Vorfahren. An verschiedenen Stellen im Haus deponiert, wurde nichts entsorgt, um Platz zu schaffen. Über die Generationen hinweg ist so ein recht stattliches Familienarchiv entstanden, aus dem ich für meine Arbeit schöpfen konnte.

In einem Umfeld, in dem der Besitz von Land existentielle Bedeutung zukommt, ist vor allem all das aufbewahrt worden, was den Erwerb und die Übertragung von Flurstücken und Gebäuden dokumentiert. Zahlreiche Kaufverträge, die im 19. Jahrhundert meist als Steigbriefe bezeichnet wurden, gewähren Einblicke in den Erwerb und die Veräußerung von Äckern, Wiesen und Weinbergen. Die Dimension des Betriebes kann dadurch bis ins Detail über fünf Generationen hinweg rekonstruiert werden. In vielen Parzellen, die von den Vorfahren erworben wurden, kümmern wir uns noch heute um die Rebstöcke. Es erfüllt einen als Winzer durchaus mit Ehrfurcht, wenn man in Weinbergen arbeitet, die zum Teil schon seit vielen Generationen und mehr als zweihundert Jahren die eigene Familie begleiteten.

Neben den Kaufverträgen geben vor allem Loszettel und Teilungsvereinbarungen einen guten Einblick in das Verhältnis zwischen den Generationen. Aus ihnen lässt sich die Weitergabe des Besitzes an die Kinder rekonstruieren. Diese erfolgte immer zu Lebzeiten. Die Elterngeneration behielt meistens nur einen kleinen Rest Land als letzte Sicherheit und ein verbrieftes lebenslanges Wohnrecht im Haus. Jedes Kind zog ein Los, auf dem die Flurstücke verzeichnet waren, die ihm danach zustanden.

Loszettel für Jean Wagner zur Erbteilung (um 1908).

Ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden Kassenbücher geführt. Ihre Aussagekraft schwankt stark, und der Umfang der Eintragungen scheint nicht zuletzt von der Motivation der jeweiligen Person abhängig zu sein, die die Bücher führte. In Kombination mit den Kellerbüchern lassen sich dennoch über den gesamten Zeitraum ab den 1870er Jahren Erkenntnisse zur wirtschaftlichen Entwicklung gewinnen. Die Kellerbücher verzeichnen für jeden Jahrgang die Erntemengen und die späteren Käufer der Weine. Meist enthalten sie zusätzliche Notizen zur Güte des Jahrgangs.

Darüber hinaus lässt sich aus den überlieferten schriftlichen Quellen die einem stetigen Wechsel unterworfene Schwerpunktbildung zwischen Ackerbau, Viehzucht und Weinbau verfolgen. Die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit während der Weltkriege, der Wirtschaftskrisen und Inflationen scheint nur durch die über Generationen praktizierte Diversifizierung möglich gewesen zu sein. Diese beendete unser Vater mit der Verpachtung des gesamten landwirtschaftlichen Betriebszweigs im Jahr 1997. Von diesem gravierenden Einschnitt, der unser Gut komplett veränderte, wird noch die Rede sein. Das Jahr 1997 markiert daher eine Art Endpunkt der Betrachtung. Ein Ausblick darüber hinaus soll aber dennoch unternommen werden.

Für das Selbstbild und die Außendarstellung sind auch die vielen Fotoalben als Quelle herangezogen worden. Ab der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg sind Fotografien vorhanden, die oft, auch wenn sie arrangiert waren, etwas mehr Deutung zulassen als die Ahnengemälde der Generationen davor.

Ein zentrales Element meiner Spurensuche bilden neben der Auswertung des Familienarchivs drei Interviews, die ich im Winter 2023/24 mit meinem Vater, meiner Mutter und der älteren Schwester meines Vaters, Hiltraud Frank, geführt habe. Ein umfangreicher Fragebogen diente als Leitlinie. In dem achtstündigen Interview mit meinem Vater bildete zunächst der lange Zeitraum, den er überblickt, einen Schwerpunkt. Durch die schwere Kriegsverletzung seines Vaters rückte er frühzeitig in die Verantwortung. Einen Teil seiner frühen Kindheit erlebte er als »Zimmergenosse« mit seiner Schlafstelle neben dem eigenen Großvater. Die Erinnerungen meines Vaters an die Erzählungen des eigenen Großvaters lassen sich zumindest zum Teil mittels der Quellen überprüfen. Motivationen für die Übernahme des Betriebs, für notwendige Veränderungen und den Wandel des Selbstbildes als Acker- und Weinbauer lassen sich für die Zeit meines Vaters, aber auch, mit der gebotenen kritischen Distanz, für die Zeit seines Vaters und Großvaters skizzieren.

Gerade für diesen Bereich sind die beiden mit meiner Mutter und meiner Tante Hiltraud geführten Interviews von großer Aussagekraft. Meine Mutter kam 1973 in den Betrieb. Sie wurde nur wenige Häuser entfernt groß und stammt aus kleinbäuerlichen Verhältnissen. Ihr Vater war schon früh gezwungen, neben der Landwirtschaft zunächst als Gemeinderechner die Kassenbücher der Ortsgemeinde zu führen und später dann als Sachbearbeiter an der Mainzer Universität zu arbeiten. Seine Betriebsfläche reichte nicht aus, um die Mechanisierung zu finanzieren. Meine Mutter erinnert sich an die Zeit als Kind und Jugendliche in der Nachbarschaft. Sie kann den Blickwinkel der Außenstehenden wiedergeben. Zusammen mit meinem Vater hat sie dann ab den 1970ern den Wandel und die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen gestaltet.

Meine Tante Hiltraud ist den umgekehrten Weg gegangen. Sie hat den Betrieb Mitte der 1960er Jahre verlassen, als sich abzeichnete, dass ihr Bruder die Nachfolge antreten würde. Ihr Blick zurück auf die eigene Kindheit und Jugend sowie die stetige Beobachtung der Entwicklungen in ihrer alten Heimat waren für mich von großem Interesse.

Den für das Interview mit meinem Vater entworfenen Fragebogen habe ich für die beiden Interviews mit meiner Mutter und meiner Tante leicht abgewandelt. Insgesamt sind etwas mehr als fünfzehn Stunden Gesprächsmaterial entstanden, die transkribiert wurden. Viele Fragen habe ich ganz bewusst auch allen dreien gestellt, um die unterschiedlichen Sichtweisen darstellen zu können. Der männliche und der weibliche Blick auf die Familie, das Gut und die Herausforderungen sich verändernder Rahmenbedingungen in Landwirtschaft und Weinbau sind es wert, herausgearbeitet zu werden.

»Die Herren im Dorf«

Aus den Forschungsergebnissen von Gunter Mahlerwein über die dörfliche Sozialstruktur Rheinhessens im 18. und 19. Jahrhundert habe ich gelernt, dass unsere Familie zur dörflichen Oberschicht zählte. Nach seiner Definition zeichnete sich diese durch mindestens fünf Hektar Landbesitz aus, durch die ein vollbäuerliches Dasein gewährleistet war und die ausreichten, auch in schlechten Jahren noch einen Überschuss zu produzieren. Angehörige dieser Schicht verfügten oft über ein weit verzweigtes familiäres Netzwerk, das auch in andere Dörfer reichte. Es entstand unter anderem durch das Verheiraten derjenigen Kinder, die nicht den Hof übernahmen, in möglichst ranggleiche Familien. Die Zugehörigkeit zur Oberschicht wurde durch die Größe der Wohn- und Wirtschaftsgebäude, ihre Ausstattung und einen zunehmend an bürgerlichen Vorbildern orientierten distinguierten Kleidungs- und Lebensstil deutlich auch nach außen gezeigt. Mahlerwein schreibt den Bauern der Oberschicht zudem eine gewisse Innovationsfreude zu. Über ihr Netzwerk erfuhren sie von Neuerungen in Landwirtschaft und Weinbau, besuchten die Feste des im frühen 19. Jahrhundert gegründeten Landwirtschaftlichen Vereins für das Großherzogtum Hessen und besaßen die notwendigen finanziellen Ressourcen, um Neuerungen auch umsetzen zu können[19].

Für mich als Historiker ist die Einteilung Mahlerweins nachvollziehbar. Als Spross dieser Familie und Nachfolger im Familienbetrieb muss ich gestehen, dass ich mich mit der Bezeichnung schwertue. Die eigene Familie in den Mittelpunkt einer historischen Untersuchung zu stellen, führt den Historiker ohnehin zwangsläufig zur Frage der gebotenen Distanz. Der Untersuchungszeitraum reicht bis in die selbst erlebte Zeit hinein. Die eigene Wahrnehmung heute stimmt nicht mit den beschriebenen Charakteristika überein. Auch als Kinder in den 1980ern haben wir kein Gefühl dafür entwickelt, einer sich bewusst abgrenzenden Oberschicht anzugehören. Unsere Eltern haben uns dies nicht vorgelebt. Dass die Denkweise dennoch in der Elterngeneration in Resten verankert war, das ist mir spätestens in den Gesprächen, die ich mit meinem Vater nach der Weinlese 2023 geführt habe, deutlich geworden. Die Stellung im Dorf hatte in seiner Generation durchaus noch eine Bedeutung, zumindest für alle die, die den Bezug zur Landwirtschaft bis dahin nicht verloren hatten und aus den alteingesessenen Familien stammten. Er hat von einem Gespräch mit einem Nachbarn erzählt und dabei die typische Situation an einem späten Samstagnachmittag in einem rheinhessischen Dorf entworfen. Nach getaner Arbeit blieb vor dem Sonntag nur noch das Fegen der Straße, das sich nicht selten in einen ausgiebigen Plausch mit der Nachbarschaft und vorbeieilenden Bekannten auswuchs. Über dies und das kam man auf die Familie und die Generationen. Der Nachbar, so berichtet mein Vater, beschrieb unsere Familie. »Ihr habt euch über viele Generationen, fast zweihundert Jahre, immer oben gehalten. Ihr wart immer unter den fünf größten Betrieben, aber nie der Größte. In keiner Generation. Das war vielleicht ganz gut und deswegen gibt es euch noch, denn der Größte war immer zum Abschuss freigegeben«[20]. Mein Vater musste lächeln über diese Aussage. Den Historiker beschäftigt dies länger. Wie war es möglich, dass sich unsere Familie, zumindest für den Außenstehenden, über so lange Zeit in der dörflichen Oberschicht verankern konnte? Welche Strategien sicherten diesen Verbleib trotz sich verändernder Rahmenbedingungen, tiefer gesellschaftlicher und politischer Einschnitte sowie letztlich nicht kalkulierbarer Schicksalsschläge?

Die Entwicklung unseres Betriebes sehe ich vor diesem Hintergrund nicht als klassische Familiengeschichte. Sie steht vielmehr exemplarisch für eine große Zahl bäuerlicher Existenzen, die für Rheinhessen und viele andere Weinbauregionen typisch sind. Während es für die »Spitzen der Oberschicht«[21], also ganz besonders große, überregional vernetzte und dadurch herausgehobene Betriebe, Einzelstudien gibt, ist die Gruppe darunter bisher kaum beachtet[22]. Gunter Mahlerwein beschreibt diese ausführlich in seiner Studie über die »Herren im Dorf« für den Zeitraum von 1700 bis 1850. Seine Arbeit bezieht mehrere Ortschaften des südwestlichen Rheinhessens ein. Die Tiefe und den Detailreichtum seiner Abhandlung werde ich nicht erreichen können. Ich möchte aber Brüche, Entwicklungen und den Strukturwandel in der Landwirtschaft an einem Familienbetrieb über einen Zeitraum von etwa zweihundert Jahren herausarbeiten. Anders als Ewald Frie in seiner Studie »Ein Hof und elf Geschwister« habe ich daher ganz bewusst einen langen Zeitraum über fast hundertfünfzig Jahre gewählt. Mein Fokus ist darauf gerichtet, Veränderungen in der Landwirtschaft, im bäuerlichen Leben und auch den Strukturwandel nachzuzeichnen. Ich möchte zusätzlich heraus arbeiten, welche Faktoren dazu beitrugen, dass der »Abschied vom bäuerlichen Leben« bei uns ausblieb[23].

Johannes der wievielte?

Als Kind und vor allem als Jugendlicher haben mich die Versuche meiner Großmutter Emilie genervt, in mir durch den Blick auf den Stammbaum ein Interesse an der »Ahnenforschung« zu wecken. Mit dem Begriff verbinde ich ermüdende Erläuterungen über Verwandtschaftsbeziehungen, lange zurückliegende Erbstreitigkeiten und eine verwirrende Wiederkehr des immer gleichen Vornamens.

Bis meine Mutter dem einen Riegel vorschob und sich weigerte, auch nur einen ihrer drei Söhne Johannes oder Hans zu nennen, trugen bei uns alle Männer den gleichen Vornamen. Es galt als scheinbar unumstößliche Tradition über mehr als vierhundert Jahre. Schon unser um 1550 geborener Urahn trug diesen Vornahmen. Lediglich Varianten dieses Namens schienen geduldet zu sein. Das führte dazu, dass man auch bei uns, wie bei vielen anderen Familien, die Johannes durchnummerierte. Das erscheint auf den ersten Blick ein verständliches Ordnungssystem, um der Abfolge der Generationen eine gewisse Nachverfolgbarkeit und Struktur zu geben. Wenn man jedoch, wie im Großherzogtum Hessen seit der Verordnung von 1832 vorgeschrieben, alle gleichnamigen Ortsbürger in die fortlaufende Zählung einbezieht, dann kann das den Verständnisrahmen nicht nur eines gelangweilten Jugendlichen, der sich die Erzählungen der Großmutter anhören muss, schnell übersteigen[24].

Am Beginn meiner Betrachtung steht Johannes Wagner II., dessen Frau Anna Elisabetha geborene Weyel 1852 von ihrem Vater das Los mit der Hauptstraße 30 und den dazugehörigen Äckern und Weinbergen zugesprochen bekam. Der Sohn der beiden war Johannes Wagner VIII. Er wurde zur besseren Einordnung von allen späteren Generationen nur »der Geometer« genannt, weil er vor der Übernahme des Betriebs die Vermessung studiert hatte. Sein Sohn wiederum erblickte als Johannes Wagner XI. das Licht der Welt. Er liebte Frankreich, gegen das er einundvierzigjährig mit wenig Begeisterung in den Krieg ziehen sollte. Seine Vorliebe für das Nachbarland, dessen Lebensart und Weinkultur, insbesondere des Champagners, ließ ihn den Beinamen »Jean« führen. Er unterschrieb selbst amtliche Dokumente auf diese Weise und wurde im Dorf von jedem auch Jean gerufen. Der Jean heiratete Marie, geborene Wagner. Ihr Vater war nach der Zählung im Dorf Johannes Wagner IX. Er stammte aus der mit uns – nach allen nicht ganz wahrheitsgetreuen Beteuerungen meiner Großmutter – nicht verwandten Linie, die in unserem Stammbaum mit jenem weiter oben genannten Peter Wagner V. beginnt. Der Schwiegervater von Johannes Wagner IX. war Johannes Wagner III. An diesem Punkt der Erläuterungen meiner Großmutter war ich längst schon ausgestiegen und gedanklich beim nächsten Fußballspiel. Ich gehe davon aus, dass es jedem Leser genauso ergehen wird. Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, die häufig vorkommenden Johannes/Johann unseres Familienzweiges für das bessere Verständnis und die einfachere Lesbarkeit des Textes mit ihren »Spitznamen« oder den von ihnen genutzten Rufnamen zu bezeichnen. Offensichtlich wollten auch sie nicht alle Johannes genannt werden. Johannes II., Geometer, Jean, Hans und Rudolf lautet damit die Folge der männlichen Glieder der fünf Generationen, die mit ihren Frauen hier im Mittelpunkt stehen sollen. Die am Ende meines Textes angefügte Übersicht der wichtigsten Personen möge für zusätzliche Klarheit sorgen.

Drei Generationen – fotografischer Stammbaum im Fotoalbum von Emilie Wagner.

Johannes II. und das gute Los

»Die den Ackerbau treibenden Bewohner der Provinz beginnen in der Regel mit Tagesanbruch ihr Geschäft, und arbeiten, wenig Ruhestunden abgerechnet, bis zur Abenddämmerung. Der Rheinhesse ist von starkem Körperbau, geschickt und gewandt zu allen Feldarbeiten, welche er mit Lust betreibt. Selbst im Winter, wenn die Witterung es nur einigermaßen zulässt, nimmt er Grundverbesserungen oder Anrottungen von Weinbergen auf seinen Feldern vor. Er kennt die Wahrheit, dass unausgesetzte Bearbeitung des Bodens, Sorge für die Dungbereitung allein den Ertrag der Felder steigern, und ihm die nöthigen Dungmittel für seine Weinberge liefern. Die sorgsame Kultur der Felder und Weinberge, die zu verschiedenen Zeiten eintretende Aernden der Gewächse, welche er baut, beschäftigen ihn von dem Beginn der Feldarbeiten im Frühjahr bis spät in den Herbst. Gern spricht er vom Landbau und, wenn auch in manchen Beziehungen an Vorurtheilen klebend, verschließt er sich nicht gegen zweckmäßige Verbesserungen, sobald er ihren Vortheil durch eigene Wahrnehmung erprobt hat. Der Feld- und Weinbau sind daher stets im Fortschritt begriffen. Von Natur aus mit glücklichen Anlagen und heiterem Sinne begabt, haben die äußeren Verhältnisse, in welchen der Rheinhesse sich bewegt, seine Gewandtheit im Leben erhöht. Leider können wir hier nicht unbemerkt lassen, dass die gründliche Bildung und Entwicklung des Gemüthes und Geistes nicht in gleichem Schritte mit jenen äußeren Einwirkungen gefördert wurde. Die Prozeßsucht, oft Unversöhnlichkeit in den vielfachen Beziehungen des geselligen Verkehrs trüben nicht selten das ruhige Leben der Familien und ganzer Gemeinden«[25].

Mit diesen Worten beschreibt Wilhelm Friedrich Hesse 1835 den Menschenschlag der neuen Provinz. Dem Direktor des Großherzoglich Hessischen Oberschulrats lag der Ausbau des Volksschulwesens in den Dörfern Rheinhessens am Herzen. Die nach der französischen Herrschaft stark verschuldeten Gemeinden konnten die größtenteils veralteten und maroden Schulhäuser nicht aus eigener Kraft erneuern. Hesse bereiste für seine Bestandsaufnahme alle rheinhessischen Dörfer und nahm die Volksschulen vor Ort in Augenschein[26]. Dass er seine Reise durch die Provinz nebenbei dazu benutzte, sich mit der Landwirtschaft und dem Weinbau vor Ort zu beschäftigen, ist offensichtlich. Der studierte Forstwissenschaftler war seit einigen Jahren Präsident des Landwirtschaftlichen Vereins von Rheinhessen. Neben den Schulen scheint er sich bei seiner Rundreise daher ausgiebig mit den Anbaumethoden und den Betriebsstrukturen beschäftigt zu haben.

Er durchreiste eine Region, in der der langfristige »Prozess der Agrarmodernisierung«[27], der seit der Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzte, zu einem vorläufigen Abschluss gekommen war. Die über Jahrhunderte betriebene Dreifelderwirtschaft, in der sich Brache, Sommergetreide und Wintergetreide abwechselten, war nach und nach zugunsten neuerer Formen der Fruchtfolge verdrängt worden. Die Brache, die der Erholung des Bodens und der Futtergewinnung für das Vieh diente, wurde langsam zurückgedrängt. Möglich wurde dies durch die Verbreitung des Kleeanbaus. Der Klee ist in der Lage, atmosphärischen Stickstoff aufzunehmen und über seine Wurzeln im Boden anzureichern. Dort steht er dann zum Teil auch anderen Pflanzen für das eigene Wachstum zur Verfügung. Zudem diente er hervorragend als Futterpflanze. Im Gefolge des zunehmenden Kleeanbaus wandelte sich daher auch die Viehhaltung. Das Vieh hielt man von nun an ganzjährig im Stall, fütterte es mit Klee und sammelte den Mist als wertvollen Dünger. Die herrschende Düngerknappheit, die der dringend benötigten Ertragssteigerung für eine wachsende Bevölkerung im Wege stand, konnte damit gelindert werden. Der Misthaufen mit Vertiefung, um »den Abfluss der Jauche zu verhindern«[28], und das »Pfuhlfass«, mit dem diese auf die Felder und in die Weinberge gefahren wurde, gehörten von da an zum festen Inventar der bäuerlichen Wirtschaft.

Diese von Pionieren des Kleeanbaus wie David Möllinger in Monsheim vorangetriebenen Neuerungen verbreiteten sich über innovative Landwirte und deren Vernetzung untereinander nach 1750 in ganz Rheinhessen[29]. Roter Klee, Esparsette und Luzerne, die auch heute im ökologischen Weinbau wieder als stickstoffbindende Pflanzen in den Rebzeilen eingesät werden, veränderten die bisherigen Anbaumethoden grundlegend. Hesse skizziert eine elfjährige Fruchtfolge, die nur noch ein Brachjahr vorsieht. Drei Kleejahre hintereinander dienten der Bodenverbesserung und wie die zwei Kartoffeljahre auch der Versorgung des Viehs. Die Erträge der vier Jahre mit Gerste, Weizen oder Hafer halfen die Eigenversorgung sicherzustellen.

In den flächenmäßig größeren Betrieben der dörflichen Oberschicht verkaufte man die Überschüsse, um damit die notwendigen Investitionen zu tätigen. Die ganzjährige Stallhaltung stellte neue Ansprüche an die Gebäudeausstattung. Mehr Vieh bedeutete mehr Dünger für reichhaltigere Ernten, aber auch mehr Arbeit im Stall. Deutlich vor der Agrarrevolution des 19. Jahrhunderts, die mit mineralischer Düngung, Saatgutverbesserung und Mechanisierung verbunden war, vollzog sich in Rheinhessen ein vorgelagerter Modernisierungsschub, der, von einzelnen Pionieren initiiert, über die bäuerliche Oberschicht Verbreitung erfuhr. Nutznießer der Entwicklung im dörflichen Milieu waren vor allem die bäuerlichen Wirtschaften, die über ausreichend Land verfügten, um die Neuerungen umzusetzen. Das Resultat war eine »auch im europäischen Vergleich einzigartige Steigerung der Erträge«[30]. Das Saat-Ernte-Verhältnis verdoppelte bis verdreifachte sich auf 1:10 bis 1:15.

Es verwundert daher nur auf den ersten Blick, dass Lorenz Strub in seinem Handbuch für das »Hungerjahr« 1816 lediglich notiert, dass »die Frucht und der Wein in einem sehr hohen Preiß waren«[31]. Von Hunger und Entbehrung schrieb er nicht. Wenige Zeilen später stellt er mit einer gewissen Genugtuung aber fest, dass sich all jene verspekuliert hatten, die daraufhin in großen Mengen Trauben des folgenden 1817er Jahrgangs gekauft hätten, weil die hohen Preise gute Aussichten auf einen feinen Gewinn versprachen. Die Qualität sei aber so schlecht gewesen, dass sie »hernach keine Abnahme erhielten und deswegen erstaunliche Summen verloren«[32]. Hunger litt wie auch in späteren schlechten Jahren nur die wachsende Zahl derer, die ihre Lebensmittel kaufen mussten, weil sie über keine eigenen Flächen verfügten oder diese zu klein waren. Stand der eigenen Familie zu wenig Land zur Verfügung, dann führte schon eine einzige schlechte Ernte in eine existenzgefährdende Lage. Die bäuerliche Oberschicht hingegen profitierte von steigenden Getreidepreisen und dem Hunger einer wachsenden Bevölkerung[33].

Die Zeit, in die Johannes II. 1813 hineingeboren wurde und in der er aufwuchs, war von der Realisierung des Modernisierungsschubs in der Landwirtschaft geprägt. Den Zeitraum von 1820 bis 1870 bestimmte ein langfristiger Trend steigender Agrarpreise. Da sich sonstige Produkte und Dienstleistungen nicht im gleichen Maße verteuerten, »sprachen die Zeitgenossen sogar von einem Gesetz der ständig wachsenden Kaufkraft landwirtschaftlicher Produkte«[34]. Gleichzeitig reichte aber das Land für die größer werdende Zahl der Kinder nicht aus. Der Rückgang der Kindersterblichkeit und eine »Zunahme der innerehelichen Fruchtbarkeit«[35] aufgrund besserer Ernährung ließ wie schon im 18. Jahrhundert erneut viele Menschen ihr Heil in der Auswanderung suchen. 1837 verließen 29 Menschen Essenheim in Richtung Nordamerika[36]. Das waren 2,6 % der damaligen Einwohnerschaft. Sie gehörten zu drei Familien.

Dabei bot Essenheim aufgrund der Größe der Gemarkung günstige Voraussetzungen. Mit 4.146 Morgen[37] rangierte es im oberen Mittelfeld der 18 Ortschaften des vor den Toren der Stadt Mainz gelegenen Kantons Nieder-Olm[38]. Lediglich Ober-Olm und Bretzenheim verfügten über eine deutlich größere Gemarkung. Bei den Weinbergen lag Essenheim mit 522 Morgen mit Abstand an der Spitze.

Hesses Zeitgenosse Johann Philipp Bronner, der Rheinhessen bereiste und dessen Weinbau ausführlich beschrieb, nennt für das Selztal die »Kleinbergtraube«, den Elbling, als dominierende Rebsorte. »Mitunter werden auch je nach Örtlichkeiten, Rießlinge, Östreicher, Ruhländer und etwas Valteliener gepflanzt«[39]. An roten Rebsorten nennt er Spätburgunder und schwarzen Riesling, den er vor allem in Schwabenheim, Groß-Winternheim sowie Ober- und Niederingelheim verortet. Rote Rebsorten, wie der Spätburgunder, der regional mitunter den Namen Klebroth trug, wurden teilweise auch in Elsheim und Essenheim in kleinem Umfang angebaut. Nach den Notizen von Adam Probst III. zum Weinlesebeginn in den 1880er Jahren müsste es sich bei dem von ihm genannten Burgunder um einen Frühburgunder handeln. Er wurde noch vor dem Portugieser geerntet[40].

In den Kassenbüchern dieser Zeit wird zumeist nicht zwischen den Sorten differenziert. Viele Weinberge waren, wie durchaus üblich, in einem gemischten Satz bepflanzt. Dabei standen verschiedene weiße oder rote Rebsorten durcheinander. Die Trauben wurden zusammen geerntet. Im Keller lag dann Weißwein oder Rotwein im Fass. Mein Vater berichtet, dass es in den 1950ern noch einen Weinberg gab, von dessen Reben es hieß, sie stammten noch aus klösterlichem Besitz. Die mehr als 140 Jahre alten Eblingstöcke in dieser Parzelle standen durcheinander und nicht in Zeilen, wie wir das heute kennen. In der Lage »Auf der Muhl« wuchsen in einem gemischten roten Satz Portugieser, Lemberger und Spätburgunder zusammen[41].

Trotz einer vergleichsweise geringen Fläche an Wiesen zählt Hesse für Essenheim 557 Kühe und 154 Rinder[42]. Die Stallhaltung war realisiert und auch das Verständnis dafür, dass für die große Weinbergs- und Ackerfläche ausreichend Mist aus der Viehhaltung zur Verfügung stand. Die Vielzahl der Wohnhäuser, die zu Lebzeiten Johannes’ II. entlang der Hauptstraße durch das Dorf, also an der »ersten Adresse«, entstanden, vermittelt auch heute noch ein gutes Bild davon, dass die bäuerliche Oberschicht trotz schwankender Erträge über einen längeren Zeitraum hinweg von steigenden Getreidepreisen profitierte. Sie verfügte über die nötige Kaufkraft und demonstrierte ihr wirtschaftliches Potenzial in großen zweistöckigen Wohnhäusern mit hohen Decken, für die die gedrungen wirkenden Fachwerkgebäude des 18. Jahrhunderts größtenteils weichen mussten. Wer es sich leisten konnte, der baute ab den 1840ern neu oder erweiterte die bestehenden Gebäude beträchtlich.