6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Refinery

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte, mit der die 26-jährige Irmgard Keun 1931 über Nacht berühmt wurde. Gilgi, ein Mädchen im Köln der 1920er Jahre, gibt ihre Stelle als Sekretärin auf und zieht von Zuhause aus, weil sie das bevormundete Dasein bei den Eltern satt hat. Doch auch das "weiche, zerflossene, bedenkenlose" Leben mit dem Schriftsteller Martin ist keine Alternative, und aus ihrem Leben, sagt Gilgi, "soll nicht so'n Strindberg-Drama werden". Und da nimmt sie es wieder in die eigenen Hände und macht sich wirklich auf den Weg in die Selbstständigkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Die AutorinIrmgard Keun, 1905 in Berlin geboren, hat mit ihren beiden ersten Romanen, Gilgi – eine von uns und Das kunstseidene Mädchen (1931 und 1932) sensationelle Erfolge. 1933 beschlagnahmen die Nazis ihre Bücher. 1935 geht sie ins Exil. Der Schriftsteller Joseph Roth wird ihr Lebensgefährte. 1940, nach der Trennung von Roth, kehrt sie mit falschen Papieren nach Deutschland zurück, wo sie unerkannt lebt. Im biederen Literaturbetrieb der Nachkriegszeit kann sie nicht mehr an die Erfolge ihrer ersten Bücher anknüpfen, bis ihre Romane Ende der siebziger Jahre von einem breiten (Frauen-)Publikum wiederentdeckt werden. Irmgard Keun stirbt 1982.

Das Buch

Die Geschichte, mit der die 26-jährige Irmgard Keun 1931 über Nacht berühmt wurde.

Gilgi, ein Mädchen im Köln der 1920er Jahre, gibt ihre Stelle als Sekretärin auf und zieht von Zuhause aus, weil sie das bevormundete Dasein bei den Eltern satt hat. Doch auch das »weiche, zerflossene, bedenkenlose« Leben mit dem Schriftsteller Martin ist keine Alternative, und aus ihrem Leben, sagt Gilgi, »soll nicht so'n Strindberg-Drama werden«. Und da nimmt sie es wieder in die eigenen Hände und macht sich wirklich auf den Weg in die Selbstständigkeit.

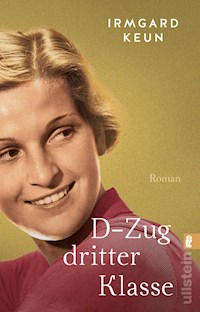

Irmgard Keun

Gilgi - eine von uns

Roman

Refinery by Ullsteinwww.ullteinbucherlage.de/verlage/refinery

Neuausgabe bei Refinery Refinery ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin August 2017 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2006 © 2002 Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG © 1993 by Claassen Verlag GmbH, Hildesheim © 1979 by claassen Verlag GmbH, Düsseldorf Erstveröffentlichung 1931 Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin ISBN 978-3-96048-097-6 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Sie hält es fest in der Hand, ihr kleines Leben, das Mädchen Gilgi. Gilgi nennt sie sich, Gisela heißt sie. Zu schlanken Beinen und kinderschmalen Hüften, zu winzigen Modekäppchen, die auf dem äußersten Ende des Kopfes geheimnisvollen Halt finden, paßt ein Name mit zwei i. Wenn sie fünfundzwanzig ist, wird sie sich Gisela nennen. Vorläufig ist es noch nicht so weit.

Halbsieben Uhr morgens. Das Mädchen Gilgi ist aufgestanden. Steht im winterkalten Zimmer, reckt sich, dehnt sich, reibt sich den Schlaf aus den blanken Augen. Turnt vor dem weitgeöffneten Fenster. Rumpfbeuge: auf – nieder, auf – nieder. Die Fingerspitzen berühren den Boden, die Knie bleiben gestreckt. So ist es richtig. Auf – nieder, auf – nieder.

Das Mädchen Gilgi macht die letzte Kniebeuge. Streift den Pyjama ab, wirft sich ein Frottiertuch um die Schultern und rennt zum Badezimmer. Begegnet auf dem dunklen Flur einer morgendlich unordentlichen Stimme: »Aber Jilgi, mit nackten Füßen aufem eisijen Linoljum! Wirst dir noch ’en Tod holen.«

»Morgen, Mutter«, ruft Gilgi und überlegt, ob sie heute ausnahmsweise erst warm und dann kalt brausen soll. Fort mit der Versuchung. Ausnahmen gelten nicht. Gilgi läßt sich das eiskalte Wasser auf die mageren Schultern, den kleinen konvexen Bauch, die dünnen, muskelharten Glieder prasseln. Sie preßt die Lippen zu einem schmalen, festen Strich zusammen und zählt in Gedanken bis dreißig.

Eins – zwei – drei – vier. Nicht so schnell zählen. Langsam, ganz langsam: fünfzehn – sechzehn – siebzehn. Sie zittert ein bißchen und ist wie allmorgendlich ein bißchen stolz auf ihre bescheidene Tapferkeit und Selbstüberwindung. Tagesplan einhalten. Nicht abweichen vom System. Nicht schlapp machen. In der kleinsten Kleinigkeit nicht.

Das Mädchen Gilgi steht vor dem Spiegel. Zieht einen schwarzen Wildledergürtel über dem dicken, grauen Wolljumper fest zusammen, summt einen melancholischen Schlagertext, ein Zeichen guter Laune, und betrachtet sich mit sachlichem Wohlgefallen.

Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände – good nihight, good nihight… Bißchen Niveacreme auf die Brauen schmieren, daß sie schön glänzen, ein Stäubchen Puder auf die Nasenspitze. Schluß. Schminken gibt’s nicht am Vormittag, Rouge und Lippenstift bleiben für den Abend reserviert.

Reich mir zum Abschied noch einmal… Hat was Sympathisches so’n Spiegel, wenn man zwanzig Jahre ist und ein faltenloses, klares Gesicht hat. Ein gepflegtes Gesicht. Gepflegt ist mehr als hübsch, es ist eignes Verdienst.

Tieta – tatieta … Überlegender Blick in das nüchtern unpersönliche Zimmer. Weißlackierte Bettstelle, weißer Wäscheschrank, ein Tisch, zwei Stühle, friedvolle Blümchentapete und ein harmlos umrahmtes Genrebildchen, das – blaß und reizlos wie ein verlassenes Mädchen – endültig verzichtet hat, aufzufallen. Man hätte ihn schon längst entfernen sollen, diesen sentimentalen Farbfleck. Gilgi hebt angriffslustig den Arm. Läßt ihn wieder sinken. Ach, wozu? Mutter hat’s ihr mal geschenkt, das Ding. Die würde gekränkt sein, wenn man’s fortschmisse. Soll’s hängen bleiben. Stört ja nicht weiter. Geht einen nichts an, das ganze Zimmer. Man wohnt ja nicht hier, schläft nur in diesem weißen Jungfrauenbett. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hän… Drei Paar Waschlederhandschuhe, zwei Kragen, eine Hemdbluse waschen. Gilgi rafft die Sachen unter den Arm, will ins Badezimmer. Die Tür ist verschlossen. »Einen Augenblick, Jilgi, kannst jleich rein«, tönt eine rauhe Stammtischmännerstimme von innen. Gilgi wandert im Flur auf und ab. Und nur weil sie jetzt im Augenblick gar nichts anderes zu tun hat, denkt sie an Olgas Bruder. Netter Junge. Wie war noch sein Vorname? Weiß sie nicht. Geküßt hat er sie gestern abend im Auto. Heute reist er wieder ab. Schade? Ach wo. Aber nett war es gestern mit ihm. Lange hatte sie nicht mehr geküßt. Es gefällt einem so selten einer. Die fahre der Wahllosigkeit zwischen siebzehn und neunzehn sind vorbei. Der Junge war nett. Der Kuß war nett. Nicht mehr. Er brennt nicht nach. Gut so.

Lärmend öffnet sich die Badezimmertür. Eine runde Gestalt in weißlichem Unterzeug stürzt an Gilgi vorbei und füllt den Flur mit einer Geruchwolke von Kalodermaseife und Pebecozahnpasta.

»Morjen, Jilgi.«

»Morgen, Vater.« Gilgi vergißt augenblicklich Olgas küssenden Bruder und befaßt sich hingegeben mit Lux-Seifenflocken, waschledernen Handschuhen, Kragen und Seidenbluse. Reich mir zum Abschied noch einmal die …

Eine Viertelstunde später sitzt Gilgi im Wohnzimmer. Urweltmöblierung. Imposantes Büfett, hergestellt um Neunzehnhundert. Tischdecke mit Spachtelstickerei und Kreuzstichblümchen. Grünbleicher Lampenschirm mit Fransen aus Glasperlen. Grünes Plüschsofa. Darüber ein tuchenes Rechteck: Trautes Heim – Glück allein. Epileptisch verkrampfte Stickbuchstaben, um die sich veitstänzerische Kornblumen ranken. Können auch Winden sein. So was ist mal geschenkt worden. Für so was wurde mal »danke« gesagt. Über dem tuchenen Rechteck ein Monumentalbild: Washington. Er steht in einem schwankenden Boot, das sich mühsam einen Weg durch Eisschollen bahnt, und schwenkt eine Fahne von der normalen Größe eines Bettlakens. Bewundernswürdig. Nicht das Bild, sondern Washington. Mach das mal einer nach: in Gladiatorenhaltung, stolz und aufrecht in einem kleinen, sturmbewegten Boot zu stehen und kühn zu blicken und eine Fahne von der normalen Größe eines Bettlakens zu schwenken. Washington konnte das.

America for ever. Germany wants to see you. Deutschland, Deutschland über alles… Wenn man will, kann man glauben, daß der linealgrade gemalte Washington ein Vertreter deutscher Heldenhaftigkeit ist. Frau Kron glaubt das. Sie hat das Bild geerbt. Washington, Ziethen, Bismarck, Theodor Körner, Napoleon, Peter der Große, Gneisenau verschwimmen für sie zu einem. Sie weiß von einem soviel wie vom andern, nämlich nichts. Aber das Bild ist patriotisch, und darauf kommt es an. Deutschland, Deutschland…

Trautes Heim – Glück allein. Die Familie ist beisammen. Vater, Mutter und Tochter. Sie trinken Kaffee. Hausmischung: ein Viertel Bohnen, ein Viertel Zichorie, ein Viertel Gerste, ein Viertel Karlsbader Kaffeegewürz. Das Getränk sieht braun aus, ist heiß, schmeckt scheußlich und wird widerstandslos getrunken. Von Herrn Kron wegen der Nieren und wegen der Sparsamkeit, von Frau Kron wegen des Herzens und wegen der Sparsamkeit, von Gilgi aus Resignation. Außerdem ist bei allen dreien der Widerstand durch Gewohnheit gebrochen.

Alle drei essen Brötchen mit guter Butter. Herr Kron (Karnevalsartikel en gros) ißt als einziger ein Ei. Dieses Ei ist mehr als Nahrung. Es ist Symbol. Eine Konzession an die männliche Überlegenheit. Ein Monarchenattribut, eine Art Reichsapfel.

Keiner spricht. Jeder ist stumpf beflissen mit sich selbst beschäftigt. Der vollkommene Mangel an Unterhaltung kennzeichnet das Anständige, Legitimierte der Familie. Das Ehepaar Kron hat sich ehrbar bis zur silbernen Hochzeit durchgelangweilt. Man liebt sich und ist sich treu, eine Tatsache, die zur Alltäglichkeit geworden, nicht mehr besprochen und empfunden werden braucht. Sie ruht wohlverpackt und etwas angegilbt zusammen mit dem Hochzeitssilber irgendwo in dem Büfett aus dem neunzehnten Jahrhundert. Die Langeweile ist die Gewähr für das Stabile ihrer Beziehungen, und daß man sich nichts zu sagen hat, macht einander unverdächtig.

Herr Kron liest im »Kölner Stadtanzeiger«. Seine rotbraune, leidlich gepflegte Rechte führt in regelmäßigen Intervallen die Kaffeetasse zum Mund. Sein rundes, frischfarbenes Gesicht hat den betroffenen und sorgenvollen Ausdruck, den der Gewohnheitszeitungsleser anzunehmen hat. Ein anständiger Mensch kann unmöglich ein vergnügtes Gesicht machen, wenn er liest: Polnische Infanteristen auf deutschem Boden. Schweinerei sowas. »Europäisches Manifest«: Briand legt der Schlußsitzung des Europaausschusses eine Kundgebung für den europäischen Frieden und Wiederaufbau vor. Die nachfolgende Ausführung begreift Herr Kron nicht ganz, ein Grund, doppelt sorgenvoll zu blicken. Kann man Briand trauen? Man kann keinem trauen. Weiter: Skandal im Haushaltsausschuß – Edelsteinschmuggel nach Polen – Zeugenaufmarsch im Tausend-Prozeß – Raubüberfall auf ein Buttergeschäft. Lauter unerquickliche Sachen. Weiß der Himmel, daß der gute Zeitungsleser aus gesundheitlichen Rücksichten traurige Nachrichten mit düsterer Befriedigung aufnehmen und verdauungsanregend auf sich wirken lassen muß. Weitere Kruschensalz-Berichte: Der Bischof von Leitmeritz gestorben – Wieder ein Waffenlager aufgedeckt – und hier … Herr Kron liest laut, mit einer Stimme, die abendlichen Biergenuß verrät: »Trajödije auf der Treptower Brücke, ’ne Frau is mit ihrem Kind ins Wasser jesprungen.«

»Beide tot?« fragt Frau Kron beinahe hoffnungsfroh. Nicht aus Rohherzigkeit. Sie spürt nur gerne das mitleidsvolle Gruseln, das ihr Todes- und Skandalbotschaften verursachen.

»Die Mutter hann se jerettet«, berichtet Herr Kron. Er spricht unverfälschten kölnischen Dialekt, teils aus Lokalpatriotismus, teils aus Geschäftsinteresse. Mutter gerettet, Kind tot. Frau Krons mitleidsvolles Gruseln halbiert sich und hinterläßt Unbefriedigtsein. Ausgleichsuchend vertieft sie sich in die Annoncen-Beilage. Inventurausverkauf. Üding’s Schuhe – unsere Schaufenster sagen alles. Teppichbursch – die drei letzten Tage – Qualitätsware. Frau Kron liest. Sie ist breit und zerflossen. Das Fleisch ihrer Arme und Brüste ist ehrbar schlaff und müde. Sie ist grau und reizlos und hat nicht den Wunsch, anders zu sein. Sie kann es sich leisten zu altern. Ihr dunkelblaues Wollkleid hat hellgrauen Kragen- und Manschettenaufputz. Oben am Halsausschnitt steckt eine elfenbeinerne Brosche – Rudimente der Eitelkeit. Sie sitzt auf dem grünen Plüschsofa, liest im Annoncenteil des »Kölner Stadtanzeigers«, stippt mit dem breiten, fleischigen Daumen Brötchenkrümel vom Tisch, die sie abwesend zum Mund führt. Über ihr reckt Washington seine Fahne von der normalen Größe eines Bettlakens.

Mit eiligen, aber unhastigen, leichten Bewegungen trinkt Gilgi eine Tasse Kaffee, ißt ein mager gestrichenes Brötchen – man will doch nicht dick werden –, zündet sich eine Zigarette an, macht drei, vier, fünf Züge, drückt die Zigarette auf der Untertasse aus und erhebt sich.

»Tschö, Vater.«

»Tschö, Jilgi.« Herr Kron hebt den Kopf, will etwas sagen, irgend etwas Freundliches, Interessevolles, er klappt den Mund auf : es fällt ihm nichts ein. Er klappt den Mund zu und läßt den Kopf wieder sinken.

»Tschö, Mutter.« Gilgi streicht ihr flüchtig über die speckige Schulter und geht aus dem Zimmer.

»Jilgi«, ruft es hinter ihr her, »kommste heut’ nachmittag nich mit zum Kaffee zu Jeißlers?« Frau Kron ist gebürtige Hamburgerin, ahmt aber aus ehelicher Anpassungssucht mit gutem Willen und schlechtem Erfolg den rheinischen Dialekt ihres Mannes nach.

»Keine Zeit«, ruft Gilgi und klappt die Flurtür hinter sich zu.

Nein, sie hat keine Zeit zu verlieren, keine Minute. Sie will weiter, sie muß arbeiten. Ihr Tag ist vollgepfropft mit Arbeiten aller Arten. Eine drängt hart an die andere. Kaum, daß hier und da eine winzige Lücke zum Atemholen bleibt. Arbeit. Ein hartes Wort. Gilgi liebt es um seiner Härte willen. Und wenn sie einmal nicht arbeitet, wenn sie sich einmal Zeit zum Jungsein, zum Hübschsein, zur Freude schenkt – dann eben um der Freude, um des Vergnügens willen. Arbeit hat Sinn, und Vergnügen hat Sinn. Mit der Mutter zum Kaffeeklatsch gehen, wäre weder Vergnügen noch Arbeit, sondern sinnlos verschwendete Zeit. Es gibt nichts, was Gilgi mehr gegen Natur und Gewissen geht.

Gilgi sitzt in der Straßenbahn. Eigentlich wollte sie zu Fuß gehen, hat aber keine Zeit mehr dazu. Neben ihr, vor ihr die Reihe der Angestellten. Müde Gesichter, verdrossene Gesichter. Alle sehen einander ähnlich. Gleichheit des Tageslaufs und der Empfindungen hat ihnen den Serienstempel aufgedrückt. Jemand zugestiegen – sonst noch jemand ohne Fahrschein? Keiner tut gern, was er tut. Keiner ist gern, was er ist. Kleine Blasse mit den hübschen Beinen, lägst du jetzt nicht lieber im Bett und schliefst dich aus? Braunes Mädchen mit den Wandervogelschuhen, scheint ein schöner Tag heute zu werden – würdest du nicht lieber im Stadtwald spazieren laufen und die zahmen Rehe mit den Kastanien füttern, die du im Herbst gesammelt hast?

Sonst noch jemand ohne Fahrschein – sonst noch jemand ohne Fahrschein? Sie fahren ins Geschäft. Tag für Tag ins Geschäft. Ein Tag gleicht dem andern. Klingelingling – man steigt aus, man steigt ein. Man fährt. Fährt und fährt. Achtstundentag, Schreibmaschine, Stenogrammblock, Gehaltskürzung, Ultimo – immer dasselbe, immer dasselbe. Gestern, heute, morgen – und in zehn Jahren.

Ihr Jungen, ihr unter dreißig, habt auch ihr nur dieses hoffnungsarme Frühmorgengesicht? Morgen ist Sonntag. Werden da nicht am Nachmittag kleine Wunschbilder in euren Augen brennen? Nicht wahr, junger Mann, man kauft sich nicht so eine schöne, strahlend gelbe Krawatte, wenn man nicht heimlich glaubt, eines Tages Chef mit Privatauto und ausländischem Bankguthaben zu sein? Braves Fräulein aus guter Familie, nicht wahr, Sie würden die bunte Halskette nicht umbinden, wenn Sie nicht wünschten, daß einer kommt, der findet, daß sie Ihnen hübsch steht? Kleiner Rotkopf, hättest du die zwanzig Mark für die Dauerwellen ausgegeben, wenn du nicht von Schönheitskonkurrenz und Filmengagement träumtest? Auch Greta Garbo ist einmal Verkäuferin gewesen. Fahrt ins Geschäft. Tag für Tag. Wird etwas kommen, was das Gleichmaß der Tage unterbricht? Was? Der Douglas Fairbanks, der Lotteriegewinn, das Filmengagement, die märchenhafte Beförderung, der Sterntalerregen vom Himmel? Wird das kommen? Nein. Keine Aussicht auf Wechsel und Unterbrechung? Doch. Welche? Krankheit, Abbau, Erwerbslosigkeit. Aber man fährt ja noch. Ja, man fährt. Wie gut.

Gilgi sieht aus dem Fenster. Die Trostlosen da im Wagen – nein, sie hat nichts mit ihnen gemein, sie gehört nicht zu ihnen, will nicht zu ihnen gehören. Sie sind grau und müde und stumpf. Und wenn sie nicht stumpf sind, warten sie auf ein Wunder. Gilgi ist nicht stumpf und glaubt an kein Wunder. Sie glaubt nur an das, was sie schafft und erwirbt. Sie ist nicht zufrieden, aber sie ist froh. Sie verdient Geld.

Ihr da im Wagen, freut ihr euch denn nicht?

Wir sind so müde.

Aber ihr verdient doch Geld?

Es ist so wenig.

Ihr könnt aus dem Wenigen mehr schaffen.

Das ist so schwer.

Darum ist es schön.

Es ist nicht schön.

Die Zeiten sind schlecht. Keiner ist gern, was er ist. Keiner tut gern, was er tut.

Ist denn keiner von euch jung wie ich, freut sich keiner wie ich? Doch. Ein – zwei – drei Gesichter. Junge, straffe Züge, harte, kleine Stirnfalten, unternehmungsbereites Kinn, wache Augen.

Gilgi umschließt mit der Hand die äußere Kante ihres Koffers. Hart und fest. Die knappe, kleine Bewegung ist ein Händedruck. Also doch! Nicht ich – sondern wir. Wir! Sie hebt den Kopf und hat frohe Augen. Du – du – du und ich: wir werden es schaffen.

Tick-tick-tick – rrrrrrrr – bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 18. des … tick-tick-tick – rrrrrrrr … einliegend überreichen wir Ihnen … tick-tick-tick … im Anschluß an unser gestriges Telefongespräch teilen wir Ihnen mit…

Die Stenotypistin Gilgi schreibt den neunten Brief für die Firma Reuter &. Weber, Strumpfwaren und Trikotagen en gros. Sie schreibt schnell, sauber und fehlerfrei. Ihre braunen, kleinen Hände mit den braven, kurznäglig getippten Zeigefingern gehören zu der Maschine, und die Maschine gehört zu ihnen.

Tick-tick-tick – rrrrrrrr … die Stenotypistin Gilgi geht zum Chef und legt ihm die Briefe zur Unterschrift vor.

»Warten Sie«, sagt Herr Reuter, liest jeden Brief, um dann mit etwas verlogener Energie seinen Namen unter das getippte Hochachtungsvoll zu hauen. Gilgi wartet. Die bleiche Wintersonne malt Kringel auf den gelben Rollschrank, den rauhhaarigen Korkteppich und auf Herrn Reuters eiförmigen Plüschkopf.

»Setzen Sie sich«, sagt Herr Reuter. Gilgi geht an dem guten ledernen Kundensessel vorbei, nimmt ein paar Hefte und Blätter von dem einfachen Rohrstuhl und setzt sich. Neugierlos sieht sie vor sich hin und hat ihr ruhiges, abgeschlossenes Berufsgesicht.

»Machen Sie immer so ein böses Gesicht?« fragt Herr Reuter. So fängt es an.

»Ich mache gar kein böses Gesicht.«

Gilgi ist ein erfahrenes Mädchen. Sie kennt Männer und die jeweiligen Wünsche und Nichtwünsche, die sich hinter dem Ton ihrer Stimme, ihren Blicken und Bewegungen verbergen. Wenn ein Mann und Chef wie Herr Reuter mit unsicherer Stimme spricht, ist er verliebt, und wenn er verliebt ist, will er was. Früher oder später. Bekommt er nicht, was er will, ist er erstaunt, gekränkt und ärgerlich. Seit einiger Zeit schon ist dicke Luft zwischen ihr und Herrn Reuter. Jetzt ist die Sache reif. Kollegin Müller hat erzählt, daß Frau Reuter verreist ist. Das beschleunigt den Gang der Handlung.

Gilgi überlegt. Sie hat keine Lust, mit Herrn Reuter ein Verhältnis anzufangen, und sie hat keine Lust, sich ihre Stellung bei ihm zu vermurksen, sie eventuell zu verlieren. Er ist ein guter Chef. Er bezahlt Überstunden, nutzt seine Angestellten nicht aus, ist freundlich und angenehm. Gilgi hat schlechtere Chefs gehabt.

Sie antwortet Herrn Reuter höflich auf seine Fragen und beschließt, begriffsstutzig zu bleiben, solange es eben geht. Ob sie heute mit ihm zu Mittag essen könne? Sie hätte leider so wenig Zeit. Herr Reuter bittet, und Gilgi verspricht, ihn nach Geschäftsschluß um zwei Uhr im »Schwerthof« zu treffen. Allzu starker Widerstand würde sie vielleicht weniger harmlos erscheinen lassen, als sie möchte.

Ein paar Stunden später sitzt Gilgi mit Herrn Reuter im »Schwerthof«. Sie sind beim Kaffee. Herr Reuter raucht die erste Zigarette. Er zeigt Gilgi Bilder von seiner Frau und seinem Kind nach Art von Ehemännern, die unter leichten Gewissensbissen bereit zur Untreue sind. »Eine entzückende Frau«, lobt Gilgi.

Herr Reuter raucht die zweite Zigarette. Die Bilder von Frau und Kind sind in die Brieftasche zurückgewandert. Er redet viel. Gilgi sagt hin und wieder ja und nein.

Herr Reuter raucht die dritte Zigarette und erwähnt beiläufig, daß er sich mit seiner Frau nicht so fabelhaft unterhalten könne wie mit ihr. »Aaach?« macht Gilgi. »Ja«, sagt Herr Reuter und streicht ein paarmal über ihren Handrücken. »Wie jung Sie sind, ich könnte Ihr Vater sein, Kindchen.« Er erwartet heftigen Protest. Gilgi lächelt nur unschuldsvoll, und Herr Reuter legt sich das Lächeln zu seinen Gunsten aus.

Er raucht die vierte Zigarette. Plötzlich überkommt ihn das Bedürfnis, sich unglücklich zu fühlen. Seine Ehe ist ganz und gar nicht gut, sein Leben ist verpfuscht, man ist ein alter Trottel, festgefahren in einem Krämerberuf. Er arbeitet mit Bitterkeit, Selbstironie und leichtem Pathos. Bei: »man müßte mal raus aus allem« wirft er sich in die Brust, daß die Schulternähte krachen, und bestellt anschließend zwei Liköre. Gilgi lehnt es ab, bereits mittags Alkohol zu trinken.

Herr Reuter raucht die fünfte Zigarette. Seine Hand verirrt sich auf Gilgis Knie und wird von Gilgi sanft entfernt. »Ich fühle mich so allein, könntest du mir nicht ein wenig gut sein, Kind?« Sie könnte ihn ganz gut leiden, sagt Gilgi und betrachtet ihn mit jenem nachsichtigen Mitleid, das Frauen für Männer empfinden, deren Aufmerksamkeit ihnen gleichzeitig lästig und schmeichelhaft ist.

Herr Reuter will die sechste Zigarette anzünden, als Gilgi erklärt, gehen zu müssen. Nein, sie kann nicht mehr bleiben, keine Minute mehr. Um vier Uhr hat sie englischen Unterricht. »Sie sind ein strebsames Mädchen«, findet Herr Reuter enttäuscht und anerkennend.

Ja, sie wird morgen im »Domhotel« mit ihm zu Abend essen. Gilgi ist freundlich, nett und entgegenkommend. Sie hat ihren Plan fertig. Der Kellner kommt, und Gilgi besteht darauf, ihr Mittagessen selbst zu bezahlen. Sie setzt ihren Willen durch, verabschiedet sich von Herrn Reuter und hinterläßt in ihm das angenehme Gefühl, »um seiner selbst willen« geliebt zu werden.

Ein paar Minuten später telefoniert sie mit Olga.

»Guten Tag, Marzipanmädchen, ich möchte gern, daß du zu mir kommst, heut’ abend so gegen elf, hab’ bis dahin zu arbeiten.«

»Gern, Gilgi«, tönt Olgas runde, freundliche Stimme, »ist was Besonderes?«

»Nö, gar nicht. Möcht’ dich nur um ’ne kleine Gefälligkeit bitten.«

»Na, sag doch gleich, was ist.« Olga ist so neugierig, Olga will immer gleich alles wissen.

»Wart’ man bis elf, Olga. Wiedersehn.«

»Wiedersehn.«

Wie nett, daß man Olga hat. Olga ist die bunteste Farbe in Gilgis Leben. Und wenn sie nicht solchen Widerwillen gegen das Wort Romantik hätte, könnte man sagen: Olga ist die Romantik für Gilgi. Sie freut sich auf Olga. Aber vorerst darf nicht an sie gedacht werden. Die Stunde Lachen heut’ abend um elf muß man sich erst verdienen.

Gilgi sitzt in der Berlitz school. »Lernt fremde Sprachen!« Gilgi lernt spanisch, englisch, französisch. Drei Stunden hintereinander. Ihr schwirrt der Kopf von fremden Worten, als sie endlich in ihrem kleinen Mansardenzimmer auf der Mittelstraße angelangt ist. I want to be happy… sous les toits de Paris… der trokkene Unterricht in fremdsprachlicher Handelskorrespondenz löst sich in blumigen Schlagermelodien. I want to be happy … Gilgi wirft begehrliche Blicke auf den breiten, weichgelegenen Diwan. Sie ist ein bißchen müde, soll sie… nur eine halbe Stunde… ? Keine Zeit. I want to be happy … Gilgi dreht das Grammophon auf. Tauber als Kolapastille. Ich küsse Ihre Hand, madame… Sie holt aus dem Schrank einen Samowar und kocht Tee. Zieht Jumper und Rock aus, hängt sie säuberlich an den Türhaken und streift einen gelbseidenen Kimono über. Hier ist sie zu Hause. Dieses Zimmerchen hat sie gemietet, um ungestört arbeiten zu können. Sie bezahlt es, und es gehört ihr. Die Wände hat sie mit braunem Rupfen bespannen lassen. Die Möbel: Diwan, Schreibtisch, Schrank, Stuhl hat sie allmählich Stück für Stück angeschafft. Alles ist eigenst erworbener Besitz. Die kleine Erika-Schreibmaschine und das Grammophon sind mit Überstunden verdient worden.

Sie zieht von neuem das Grammophon auf: es geht alles vorüber … Hat man’s nicht zu was gebracht? Man wird es noch weiter bringen. Sie setzt sich an den Schreibtisch, stützt den Kopf mit dem kurzen, braunen Haar auf die Hände und tut eine Zigarettenlänge lang gar nichts. Überlegt ein bißchen: zwölfhundert Mark hat sie bis jetzt gespart. Noch ein Jahr weiter, und sie wird auf drei Monate nach Paris fahren, drei Monate nach London und drei Monate nach Granada. Vielleicht allein, vielleicht mit Olga. Fahren wird sie. Alles ist genau ausgerechnet und beschlossen. Wenn man drei fremde Sprachen perfekt kann, ist man gegen Stellungslosigkeit wohl so ziemlich gesichert. Vielleicht wird sie auch eines Tages überhaupt nicht mehr aufs Büro gehen. Sie hat noch andere Möglichkeiten. Hat ein Talent, Kleider zu entwerfen und zu nähen wie bald keine. Wenn die kleine Dame Gilgi abends ausgeht, sehen ihr Männer und Frauen nach, und wenn sie erzählte, sie kaufte bei Damm oder Gerstel – man würde ihr’s vielleicht glauben. Dabei ist alles selbst gearbeitet. Sie besitzt drei Abendkleider, von denen keines mehr kostet als zwanzig Mark. Vielleicht wird sie später mal in Paris oder Berlin ein kleines Modeatelier aufmachen, vielleicht – vielleicht – ach, sie ist noch jung, und außer Ehe, Filmschauspielerin und Schönheitskönigin zieht sie jede Existenzmöglichkeit in Betracht.

Sie holt aus der Schreibtischschublade einen Haufen beschriebener Blätter hervor, ein Heft und ein zerknufftes Buch: Jerome »Three men in a boat«. Daraus übersetzt sie ins Deutsche, nur so, zur Übung vorläufig. Möglich, daß ihr’s später mal gelingt, sowas für Geld zu machen. Gilgi schreibt. Schreibt, liest, streicht durch, schreibt – bis Olga kommt.

Hübsche Olga, schöne Olga! Das nüchterne Arbeitszimmerchen riecht plötzlich nach Sommergarten, und Gilgis hartes, kleines Gesicht wird weicher und jünger. Glückliche Olga! Ein gut gelaunter lieber Gott hat ihr einen Sektkorken an die Seele gebunden. Mag kommen, was will, Olga geht nicht unter. Sie hat die lustigsten blonden Haare, das weichste, blühendste Blondinengesicht. Sie hat die unbekümmertsten Augen, graublau mit frechen, kleinen Pünktchen in der Iris. Sie hat die faulen, räkelnden Bewegungen einer kleinen Haremsfrau und den Verstand eines jüdischen Essayisten. Sie ist an nichts und niemanden gebunden, ist das unabhängigste Wesen, das Gilgi sich denken kann. Sie bewundert Olga, obwohl sie weder die Möglichkeit noch den Wunsch hat, ihr je zu gleichen.

»Willst du Tee, Marzipanmädchen? Äpfel, Mandarinen, Bananen? Hab’ alles da.« Wie hübsch du aussiehst, Olga! Gilgi bringt das Kompliment nicht über die Lippen, sagt stattdessen: »Wieder Farbflecke auf der Bluse! Wie ekelhaft schlampig du bist!« Olga liegt auf dem Diwan und spielt mit einer Mandarinenschale: »Ich muß mich jetzt mächtig ranhalten, im Frühling kommen die Amerikaner nach Berlin.«

»Soo«, macht Gilgi betrübt. Olga wird also im Frühling in Berlin sein, und dann wird sie reisen, hierhin, dorthin, wer weiß, wann sie wieder nach Köln kommt. Augenblicklich kopiert sie für eine amerikanische Familie ein paar Gemälde aus dem Wallraff-Richartz-Museum. Nebenbei malt sie für ein Kino auf der Hohestraße Brüllplakate. Olga malt alles, was man will. Ob sie eine große Künstlerin ist, kann Gilgi nicht beurteilen. Olga selbst sagt nein. Möglich, daß sie recht hat. Wenn sie Geld braucht, arbeitet sie, wenn sie Geld hat, reist sie. Oft allein, manchmal nicht allein.

»Du wolltest mich doch um was bitten, Gilgi?«

»Ja. Du mußt mir einen Mann abnehmen.«

»Ist er nett?«

»Bessere Konfektionsware – nichts für dich.«

»Was soll ich dann mit ihm?«

»Er ist mein Chef, ist verliebt. Wenn er merkt, daß ich ihn nicht mag, hab’ ich muffige Luft auf dem Büro. Du mußt ihn von mir ablenken.«

»Na ja. Wenn er aber in dich verliebt ist, wird er sich doch von mir nicht…« Gilgi macht ihr weltweisestes Gesicht.

»Der ist nicht speziell in mich, der ist an und für sich verliebt in der letzten Zeit – ganz allgemein. Ich bin Zufallsobjekt, eine Einbildung…«

»Die wer’n wir ihm austreiben.« Olga schiebt heimlich einen Apfelkitsch hinter den Diwan. »Wie sollen wir’s denn machen?« Gilgi erklärt Olga kurz ihren Plan, Olga ist einverstanden – nur: »Werd’ ich ihn denn auch wieder los?«

»Ach, Olga!« Gilgi schwingt sich auf den Schreibtisch, »du bist doch viel mehr Dame als ich – nein, nicht weil du schon fünfundzwanzig bist – an und für sich. Bei dir wird einer nicht gleich so brenzlich wie bei mir kleinem Mädchen, außerdem kannst du nach vierzehn Tagen Abreise vortäuschen.« Olga macht eine Handbewegung, die ausdrücken soll, daß sie sich einer derartigen Situation bis zum Überdruß gewachsen fühlt.

Irgendwo in Köln liegt Herr Reuter (Strumpfwaren und Trikotagen en gros) im frauenverlassenen Ehebett, leidet an Schlaflosigkeit und am Um-zehn-Jahre-jünger-sein-Gefühl. Hab’ ein kleines, braunes Mädchen – rührend, wenn man denkt, wie so ’ne Kleine sich nach einem sehnen mag…

Im Mansardenzimmer in der Mittelstraße stellt Gilgi das Grammophon an, Olga legt die Platte auf:… wenn du mal in Hawaii bist, und wenn… Beide finden das Thema Reuter nicht interessant genug, um noch eine Minute länger darüber zu sprechen.

Am Sonntag sitzen Gilgi und Herr Reuter zusammen im »Domhotel«. Gilgi hat das Gefühl, zu Abend gegessen, Herr Reuter das Gefühl, soupiert zu haben. Sie trinken Haut-Sauternes. Von Glas zu Glas verkleinern sich Herrn Reuters schwärzliche Korinthenaugen um Millimeterbruchteile. Gilgis kleine Brüste zeichnen sich deutlich unter dem taubenblauen Samtkleid ab und überzeugen Herrn Reuter, daß Gilgi »die« Frau ist, die ihn versteht. Er sagt es und glaubt, was er sagt. Er breitet sein Innenleben vor ihr aus wie eine offene Skatkarte. So ist er. Gilgi nimmt zur gefälligen Kenntnis, höflich und mäßig interessiert. Armer Idiot, wenn du ein Junger wärst, brauchte man keine Zeit mit dir zu verlieren. Hör auf, nicht soviel Lyrik, paßt nicht zu deinem Pickel am Kinn. Warum kann man nun nicht sagen: gib nichts aus, wenn’s nichts einbringt, steck’ kein Gefühlskapital in ein aussichtsloses Unternehmen. Kann man nicht sagen. Armer Alter, deine Mischung barock-merkantil verträgt kein glattes Nein. Also! Schließlich kommt’s mir einzig auf mich an, nicht wahr? Auf die hundertfünfzig Mark, die ich monatlich bei dir auf dem Büro verdiene, auf ungestörte Arbeit. Bei meiner Arbeit kann ich Ihren Gemütszucker nicht vertragen, mein Herr – also!

»Prost!« – »Prost!« Klink-klink. Herr Reuter hält Gilgis Hand. Man sollte nicht soviel reden, man sollte jetzt… nicht mehr soviel reden. So viele Leute um einen herum. Ja, wenn man bedenkt, daß sie alle Strümpfe brauchen und Trikotagen, dann muß man sie nett finden und gern haben, aber wenn sie nicht hier säßen und trotzdem Strümpfe und Trikotagen brauchten – man fände sie noch viel netter. Kellner sind üble Zeiterscheinungen, wenn sie rumstehn und nichts zu tun haben. »Haroba (Herr Ober), noch ’ne Flasche!« Gilgi überhört die Aufforderung Herrn Reuters, ihn du zu nennen, am Ende soll sie nachher auch noch Friedrich zu ihm sagen.

Eine Dame geht suchend an den Tischen vorbei. Eine schöne Dame, eine leuchtende Dame. »Eine Bekannte«, haucht Gilgi. Höchste Zeit, Olga! funkt sie mit dem linken Auge.

»Guten Abend, Fräulein Kron.«

»Guten Abend, Fräulein Jahn. Darf ich bekannt machen…«

»Sehr angenehm«, lügt Herr Reuter.

»Mit Bekannten verabredet – nach dem Theater – noch nicht da – so peinlich –« Olga macht hilflose Augen, ihre Marzipanfinger streicheln zärtlich den teuren Fehpelz, von dem erst die dritte Rate bezahlt ist. »Ja, wenn Sie…« Gilgi ist sichtlich ratlos, enttäuscht, verlegen. »Wenn Sie solange hier Platz nehmen wollen«, kommt Herr Reuter zu Hilfe. Er ist Kavalier. Nicht gern. »Wenn ich darf! Handelt sich ja nur um einen Augenblick.« Olga sieht Herrn Reuter unendlich dankbar an. Er hilft ihr aus dem Mantel. Er ist Kavalier. Nicht ungern. Er merkt, daß andere Männer ihn beneiden, als Olga sich an seinen Tisch setzt. Angebot erhöht die Nachfrage, Herr Reuter findet Olga schön. Trotzdem stört sie ihn, denn Gilgis kleine, braune Hand ist jetzt unerreichbar weit fort.

Olga erzählt von Reisen nach Kairo und Luxor, von Fahrten nach Spitzbergen. Gilgi geht zur Telefonzelle, um nach Hause zu telefonieren. Als sie wiederkommt, empfindet Herr Reuter Olga nicht mehr als störend.

Gilgi verschwindet nach einiger Zeit für eine Viertelstunde auf die Toilette. Herr Reuter erinnert sich, daß eigentlich »blond« sein Typ ist. Er wird geistreich. Olga sieht ihn bewundernd an, und Herr Reuter ist überzeugt, sich sein Lebenlang unterschätzt zu haben. Gilgi kommt zurück, sitzt still und bescheiden da und läßt sich von Olga überblenden. Sie ist ein unscheinbares, kleines Mädchen. Herr Reuter erinnert sich an etwas verrostete Prinzipien: mit Angestellten keine Liebschaften anfangen und so weiter.

Gilgi geht für zehn Minuten ins Vestibül, um nach einer Zeitung zu suchen. Durch cremefarbene Spitzen schimmert Olgas frische, rosige Blondinenhaut und überzeugt Herrn Reuter, daß Olga »die« Frau ist, die ihn versteht.

Eine halbe Stunde später bringt er erst Gilgi, dann Olga nach Hause.

Frühmorgens, eine Viertelstunde vor Ablaufen des Weckers kommt Frau Kron in Gilgis Zimmer und setzt sich zu ihr auf den Bettrand. Mit ihren braven, rauhen Hausfrauenhänden streicht sie über Gilgis nackte Arme, ihre mageren Kleinmädchenschultern. Einen Augenblick lang spürt Gilgi keine Lust, über die ungewohnten Zärtlichkeiten zu staunen, noch sie abzuwehren. Die vertraute Körpernähe der Mutter, der leichte Kernseifengeruch ihrer Hände versetzen sie in einen Zustand animalischen Wohlbehagens und nestwarmer Geborgenheit.

»Jilgi, mein Kind, du hast mich doch lieb, nicht wahr?«

»Was ist los?« Gilgi fährt auf und sieht erschrocken und mißtrauisch aus.

»Du hast mich doch lieb, nicht wahr, Jilgi?« Gilgi sieht die Mutter an: ihre fleischigen Wangen sind heißrot gefärbt wie nach besonders geschäftigen Wasch- oder Kuchenbacktagen. Gilgi begreift, daß die Frage nur eine Einleitung ist, weiß der Himmel wozu. Komische Einleitung. Überflüssige Frage. Sie hat nie darüber nachgedacht, ob sie die Mutter lieb hat. Mitleidig streift ihr Blick über Frau Krons breiten, verfetteten Rücken.

»Jilgi, du wirst heute einundzwanzig Jahr alt.«

»Das weiß ich.«

»Tja«, sagt Frau Kron und wieder »tja«, dann schweigt sie. Ihre blassen, vollen Lippen bewegen sich, zittern.

»Nu’ red’ schon, Mutter.« Frau Kron schweigt. Gilgi schiebt ungeduldig ihre langen, schmalen Füße unter der Bettdecke vor – sie könnte schon immer ihre Turnübung machen.

»Jilgi!« Frau Krons Stimme klingt hoch und trokken, »du bist nämlich nicht unser Kind.«

Gilgi vergißt zu atmen.

»Was – hast – du – da – gesagt?«

»Du bist nicht unser Kind.«

»So!« Gilgi begreift nicht ganz. Zehn Minuten später hat sie begriffen. »So«, macht sie noch einmal.

Immer schön fest auf den Füßen stehn, ja nicht wackeln. Wenn weiter nichts ist. Ihr Gesicht ist gleichmütig, sie reagiert nach innen.

»In zwanzig Minuten bin ich am Kaffeetisch, Mutter.«

Frau Kron begreift, daß sie gehen soll. »Nimm’s dir nicht weiter zu Herzen, Kind.«

»Nein«, sagt Gilgi und macht die erste Rumpfbeuge. Frau Kron geht.

Immer hübsch fest auf den Füßen stehn. Auf – nieder. Ihr soll’s nur recht sein so. Warum wohl mit dieser Eröffnung ausgerechnet bis zu ihrem einundzwanzigsten Geburtstag gewartet wurde? Es fällt ihr nicht ein, sich durch solche Sachen aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Soll sie erschüttert sein? Verlangt man heftige Gemütsbewegungen von ihr? Muß sie etwas Besonderes tun? Wie benimmt man sich in solchem Fall?

Eine kleine Näherin ist ihre Mutter. Vater unbekannt. Von Proletariern stammt sie ab. Das freut sie, denn sie hat nie Wert darauf gelegt, zur bürgerlichen Gesellschaft zu gehören.

Gilgi geht in das Plüschzimmer. Der Washington, das tuchene Rechteck, der zeitungslesende Herr Kron – alles ist ihr genau so fremd, wie es ihr immer war. Nicht mehr, nicht weniger. Auf dem Tisch steht der übliche Geburtstagsnapfkuchen mit den schönen, regelmäßigen Ondulationswellen. Über die Sofalehne gebreitet liegen Frau Krons Geschenke: dunkelblauer Seidenstoff für ein Kleid, lange weiße Glacéhandschuhe (beides mit Gilgi zusammen gekauft) und aus eigenem Antrieb eine Flasche Eau de Cologne und eine unverwendbare Tasche. In der Tasche steckt Herrn Krons jährliches Geburtstagsgeschenk: ein Fünfzigmarkschein.

»Danke, Vater.« Gilgi gibt Herrn Kron die Hand. Er sieht von der Zeitung auf.

»Laß’ dir jut jehn, im neuen Jahr, Jilgi, bleib jesund und – denk’ jaanich mehr an das, was dir Mutter eben jesaacht hat.«

»Tu’ ich schon jetzt nicht mehr, Vater.«

»Na, denn is man jut.«

»Danke, Mutter.« Gilgi küßt Frau Kron auf die Schläfe.

»Jefalln dir die Sachen, Kind? Der Stoff is dekatiert. Was sagste zu der Tasche?«

»Wunderschön, Mutter.« Gilgi hält die Tasche in der Hand. Die Mutter guckt so ängstlich und erwartungsvoll, man muß noch was sagen, aber was, was, was? »Wunderschön, wirklich, wun…« Die erwartet nun was, hat sich Sorgen gemacht, nun muß man was sagen, irgendwas mit Liebe und Gefühl, aber das geht doch nicht so auf Kommando, gerade weil’s erwartet wird, geht’s nicht, da schiebt sich ein Riegel vor, fester, immer fester… »Ich – also – wunderschön, wirklich … also, ich – bin so froh, Mutter – wirklich.« Ufff, Gilgi sinkt auf den Stuhl. Wo andre Leute nur immer im richtigen Augenblick die richtigen Worte hernehmen mögen?