3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Yeoj Selbstverlag

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

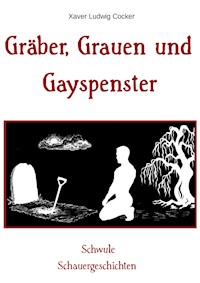

"Glaubst du an das Übersinnliche?" Kaum wird auf einer schwulen Halloweenparty diese Frage gestellt, erzählen die Anwesenden einander Gruselgeschichten, die angeblich auf wahren Ereignissen beruhen. Sie handeln von Begegnungen mit mannstollen Mumien, verrückten Wissenschaftlern und wollüstigen Gespenstern aus der Vergangenheit - und ihre Mischung aus Grauen und Erotik beschert abwechselnd heiße und kalte Schauer...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Xaver Ludwig Cocker

Gräber, Grauen und Gayspenster

Schwule Schauergeschichten

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Texte: © Copyright by X.L. Cocker

Umschlaggestaltung und Illustrationen: © Copyright by Yeoj

Verlag:

YEOJ Selbstverlag

c/o Springstein

Marktlaubenstr. 9

35390 Gießen

Alle Figuren und Begebenheiten, die in diesem Buch geschildert werden, sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen sind unbeabsichtigt und rein zufällig.

Von Xaver Ludwig Cocker sind außerdem erschienen:

Vierzig schwüle Nächte - Homoerotische Märchen aus dem Land der lila Liebeslust

Spermakles und die zwölf Arbeiten der Ekstase

Sindbad der Sinnliche (homoerotischer Abenteuerroman)

»Glauben Sie an das Übernatürliche?«

Als mir letztes Jahr ein Student während einer Halloweenparty unseres Instituts für homoerotische Literatur- und Kulturforschung diese Frage stellte, konnte ich zunächst nicht antworten. Zum einen lenkte mich sein sehr gewagtes Kostüm ab – es stellte einen halbnackten, verführerischen Vampir dar. Zum anderen löste die Frage in meinem Kopf einen schier unendlichen Strom von Antwortmöglichkeiten aus, von denen ich eigentlich bloß die Passendste hätte auszuwählen brauchen. Jedoch musste dies in Anbetracht ihrer jeweiligen Konsequenz geschehen und deshalb schien es ratsam, die Worte sorgfältig abzuwägen.

Würde ich »ja« erwidern, riskierte ich abfälligen Spott und könnte den Respekt meiner Studenten verlieren. Immerhin bin ich der Leiter des Instituts und als diplomierter Altphilologe der nüchternen Wissenschaft verpflichtet. Antwortete ich mit »nein«, würde die Röte meiner Wangen schnell verraten, dass dies nicht ganz der Wahrheit entsprach. Und wäre ich ehrlich und sagte schlicht »ein bisschen«, würde der Fragende gewiss tiefer in mich dringen, um herauszufinden, was sich hinter meiner schwammigen Aussage verberge.

Welchen Weg hätten Sie, werte/r Leser*in, an meiner Stelle gewählt?

Ich entschied mich, elegant mit der Rückfrage zu kontern, ob der junge Mann denn selbst an das Übersinnliche glaube. Er lachte laut auf und rief:

»Natürlich nicht!«

Sein herzhaftes Gelächter ließ andere Partygäste aufhorchen. Man erkundigte sich nach dem Thema unseres Gesprächs und bald tauschten die jungen Leute eifrig ihre verschiedenen Ansichten aus.

»Es gibt durchaus unerklärliche Phänomene«, behaupteten die einen.

»Alles ist wissenschaftlich zu ergründen, wenn man seinen Verstand beisammen hält«, widersprachen die anderen.

»Was ist mit religiösem Glauben?«, fragten die nächsten. »Sollte man den in dieser Diskussion aussparen?«

Es war amüsant, den Studenten in ihren Werwolf-, Vampir- und Monsterkostümen beim Disputieren über Sinn und Unsinn von Aberglauben zuzuhören. Das Gespräch intensivierte sich so weit, dass sich sogar der DJ an der Runde beteiligte und niemand bemerkte, wie die Musikbeschallung verstummte. Erst mein Kollege Dr. Christopher Harness schaffte es, die verschiedenen Fäden aufzugreifen, zusammenzubringen und ein ordnendes Machtwort zu sprechen:

»Liebe Herren, beruhigen wir uns. Wir tragen nicht zum Gelingen unserer Halloweenparty bei, wenn wir streiten oder die Meinung einiger Kommilitonen verlachen. Lassen Sie uns einen gemütlichen Sitzkreis bilden und dann kann jeder zur Frage, ob es übersinnliche Phänomene gibt, sprechen, sobald er an der Reihe ist. Seien Sie aber darauf bedacht, nicht irgendwelchen Spuk zu erfinden, um sich wichtig zu machen, oder – was schlimmer ist – Erlebnisse anderer Leute wiederzugeben, die Sie nur vom Hörensagen kennen. Ich selbst werde anfangen und Ihnen ein Erlebnis schildern, dass ich als junger Hiwi hatte, nachdem ich von Professor Cocker an diesem Institut eingestellt worden bin.«

Dr. Harness hielt sein Versprechen und gab eine Geschichte zum Besten, die die Gemüter unserer Studenten auf gleich mehrere Weisen erregte. Ich wollte nicht zurückstehen und erzählte anschließend eine Begebenheit, die ich mir bis heute nicht erklären kann. Andere Teilnehmer unseres Gesprächskreises trugen ebenfalls Abenteuerliches bei, und so kam es, dass wir uns anderntags noch einmal trafen und das Erzählte – diesmal etwas nüchterner betrachtend – auswerteten, ordneten und ergänzten.

Damit war das jüngste Projekt unseres Instituts geboren, dessen Ergebnis Sie nun in Ihren Händen halten: Eine (nicht ganz ernst gemeinte) Monografie über Spukphänomene, von denen Homosexuelle in der Vergangenheit heimgesucht wurden. Ob Sie den Schilderungen Glauben schenken oder nicht, ist Ihnen überlassen.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Freude beim Schmökern. Und mögen Sie sich nicht allzu sehr gruseln!

gez. X. L. Cocker,

Professor für homoerotische Kulturgeschichte

Eherne Gespielen (Teil 1)

Wer ein paar Semester im Institut für homoerotische Literatur- und Kulturforschung studiert, stolpert früher oder später über den Namen Leopold Pint von Zebedäus. Dabei handelt es sich um den letzten Spross eines alten Adelsgeschlechts, der Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt erblickte. Mit jeder Menge Geld, Grundbesitz und Wertpapieren aus dem Erbe seiner Eltern gesegnet, konnte es sich Graf von Zebedäus problemlos leisten, seiner Kunstsammelleidenschaft zu frönen. Dabei verschrieb er sich insbesondere Objekten mit eindeutigem homoerotischen Touch: Originalgemälde halbnackter Knaben von Caravaggio befanden sich ebenso in seinem Besitz wie antike Statuen entblößter, muskelbepackter Helden. Sogar der berühmte Warren-Cup mit seinen schwulen Sexszenen soll zeitweise sein Eigentum gewesen sein. Leopold Pint von Zebedäus war exzentrisch genug, davon mehrere Kopien anzufertigen, um damit bei privaten Gelagen seine (selbstredend ausschließlich männlichen) Tischgenossen zu beeindrucken.

Nach seinem Tod fand der eine oder andere Schatz seiner Sammlung den Weg ins Institut für homoerotische Literatur- und Kulturforschung oder war doch wenigstens Gegenstand einer Dissertation. Daher ist jedem Studierenden geläufig, was es mit Leopold Pint von Zebedäus auf sich hatte. Nur wenige allerdings wissen um das letzte Kunstwerk, welches der Graf für seine Sammlung kaufte. Und die wenigsten von ihnen würden die seltsame Geschichte glauben, die sich Experten unter der Hand darüber erzählen.

Die Geschichte, die hier zum ersten Mal niedergeschrieben werden soll, begann an einem regnerischen Abend Mitte des letzten Jahrhunderts. Der Graf hatte es sich an seinem Kamin gemütlich gemacht und sein Diener Timur, der in Wahrheit sein heimlicher Liebhaber war, servierte ihm Kognak und Zigarre. Eben wollte er sich vor seinem Herrn niederknien und ihm die Füße massieren, während jener in obszönen Flugblättern der frühen Neuzeit blätterte, als es an der Tür des Hauses läutete.

»Wer kann das um die Zeit sein?«, wunderte sich Leopold. »Ich habe niemanden eingeladen. Oder gab es einen Anruf, Timur?«

Sein Diener schüttelte den Kopf und verließ das Kaminzimmer, um die Pforte zu öffnen. Als er zurückkam, wirkte er erregt.

»Es ist ein Herr aus Frankreich da, Graf Leopold«, sagte er. »Ein – äh – bemerkenswerter Herr mit einem sehr speziellen Angebot, wenn ich das so sagen darf.«

Das weckte die Neugier des Grafen und er erhob sich, den unbekannten Gast persönlich zu begrüßen. Es war tatsächlich ein bemerkenswerter Herr: Seine Haut war tiefbraun, das krause Haar schwarzgrau. Er war hochgewachsen, breitschultrig und hätte beinahe bedrohlich gewirkt, wenn sein einnehmendes Lächeln voller strahlend weißer Zähne nicht gewesen wäre.

»Monsieur Tokponto – Graf von Zebedäus«, stellte Timur die beiden Männer einander vor.

»Bonsoir«, grüßte der Gast.

Er besaß eine kehlige Stimme und sprach fließend Französisch. Der Graf war kultiviert und beherrschte die Sprache der Liebe ausgezeichnet. Dennoch hörte er nur mit halbem Ohr hin, denn wenngleich sein Gast nicht mehr ganz jung war, erschien er ihm rüstig genug, um als Inspiration für sündige Gedanken zu dienen.

›Er oder seine Vorfahren sind wahrscheinlich aus den afrikanischen Kolonien Frankreichs nach Europa gekommen‹, dachte er.

Unweigerlich schielte er zwischen die Beine seines Gastes, doch ausgerechnet der Schrittbereich war von einem nassen Mantel bedeckt.

»Legen Sie doch ab und kommen Sie auf einen Drink herein«, lud der Graf Monsieur Tokponto in dessen Landessprache ein. »Dann können wir uns in Ruhe unterhalten.«

Sie setzten sich an den Kamin und Timur servierte ein zweites Glas Kognak, während der Gast sein Anliegen vorbrachte:

»Ich bin inoffiziell hier«, erzählte Monsieur Tokponto, »und habe im Grunde keinerlei Befugnis für das, was ich hier tue. Aber es ist ein kultureller Notfall, der mein Volk betrifft. Als ich davon hörte, welche Art von Kunst Sie sammeln, wusste ich, dass Sie mir helfen können.«

Er machte viele Worte und Umschweife, die Leopold Pint von Zebedäus nur deshalb erduldete, weil Tokponto breitbeinig vor ihm saß und der Umriss seines stattlichen Geschlechtsteils gut durch die dünne Baumwollhose zu sehen war. Das Anliegen seines Gastes lief auf Folgendes hinaus: Vor Jahrzehnten hatten die Franzosen unzählige Bronzestatuen den eroberten Völkern Afrikas entrissen und sie dadurch der Zeugnisse ihrer einstigen Kultur beraubt. Viele dieser Kunstschätze waren in Museen gelandet, einige aber auch in die Hände privater Sammler gelangt. Tokpontos Familie war, wie viele andere auch, aus den Kolonien nach Frankreich gesiedelt, um dort als Bedienstete zu arbeiten. Er selbst hatte wegen seiner Sprachkenntnisse eine Anstellung als Assistent eines Kurators ergattern können.

»Mehr als Hilfsarbeiten lässt man mich jedoch nicht erledigen und jegliche Anerkennung heimst natürlich mein weißer Vorgesetzter ein«, gab Tokponto zu und sein Lächeln verschwand für einige Augenblicke. »Viel schlimmer ist aber, was unlängst geschehen ist. Ein privater Sammler kolonialer Kunst ist verstorben und hat seinen Besitz dem Museum vermacht, wo ich arbeite. Unter seinen Schätzen befindet sich die Bronzestatue eines nackten Jünglings, die dem Museum zu gewagt erscheint. Mein Chef möchte sie nicht ausstellen, aber anstatt sie dem afrikanischen Volk zurückzugeben, will er das Kunstwerk lieber zerstören. Es sei zu… zu…«

Er rang nach Worten und Leopold half ihm aus.

»Zu obszön?«

»Genau«, nickte Tokponto. »Ich habe nicht die Möglichkeiten und das Geld, die Statue nach Afrika zu senden, aber ich möchte sie vor ihrer Zerstörung bewahren – auch wenn es sich dabei nicht um meine eigenen Vorfahren handelt, sondern um einen anderen Stamm. Mir geht es ums Prinzip. Daher frage ich Sie, Herr Graf, ob Sie sie nicht bei sich unterbringen könnten? Ich habe gehört, dass Sie mit Ihren Schätzen sehr respektvoll und pfleglich umgehen. Und auch, dass Ihnen nichts zu obszön ist«, setzte er hinzu und blickte auf die Flugblätter, auf denen derbe Gedichte über mannmännliche Liebe geschrieben standen und die mit entsprechend unverhohlenen Kupferstichen geschmückt waren.

»Ich kann mir die Statue gerne ansehen«, sagte Leopold. »Wie stellen Sie sich denn die Höhe des Preises vor, Monsieur?«

»Nun, da gerate ich in einen Konflikt mit mir selbst, werter Graf«, räumte Tokponto ein. »Wenn ich plötzlich über einen hohen Betrag verfüge, könnte man Verdacht schöpfen, dass ich die Statue verkauft und nicht zerstört habe. Ihnen aber würde man den Kauf gestohlener Ware zur Last legen.«

»Also dürfen wir Geld nicht ins Spiel bringen«, folgerte Leopold.

»Oui, exactement«, bestätigte sein Gast. »Besser wäre es, wenn der Bronzejüngling, sagen wir, versehentlich aus dem Wagen gefallen und von Ihnen zufällig gefunden worden wäre.«

Das war ein Vorschlag, mit dem der Graf durchaus leben konnte.

»Dennoch möchte ich mich Ihnen gegenüber irgendwie erkenntlich zeigen«, sagte er und leckte sich dabei langsam über die Lippen. »Da Sie, Monsieur, viel über mich zu wissen scheinen, ahnen Sie vielleicht auch den Grund für mein spezielles Hobby.«

Tokponto schien nicht verlegen zu werden, sondern schaute Leopold aufrichtig ins Gesicht.

»Sie spielen auf Ihre Veranlagung an?«, fragte er.

»Ja, und ich komme nicht umhin, dass mein körperliches Verlangen von Ihren geweckt wird. Wenn Sie mich für mein primitives Interesse am Mann verachten, dann werde ich das allerdings hinnehmen.«

»Ich halte Sie überhaupt nicht für primitiv, Monsieur, sondern für ausgesucht höflich«, erwiderte Tokponto und Grübchen bildeten sich in seinen dunklen Wangen. »Mir gegenüber brauchen Sie sich nicht zu schämen, denn der männliche Körper gilt auch in meinen Augen als begehrenswerte Sache. Wenn Ihnen meine Gesellschaft heute Nacht wert genug erscheint…«

»Unbedingt!«, schaltete sich unerwartet Timur ein.

Der Diener hatte die ganze Zeit abseits gestanden und den Gast intensiv gemustert. Die Vorstellung, von dessen starken Armen festgehalten zu werden, das krause Haar auf der Haut zu spüren und dabei Grobheiten aus fremden Sprachen zu lauschen, ließ sowohl sein Herz als auch sein Geschlechtsteil heftig klopfen. Er konnte sich nicht mehr beherrschen und der Wunsch, mit Tokponto intim zu werden, war einfach aus ihm herausgeplatzt. Sein Herr strafte ihn mit einem strengen Blick. Tokponto hingegen lachte herzlich, als er Timurs Zustand durchschaute.

»Dann bringe ich die Statue herein, damit Sie sie betrachten können«, sagte er. »Danach können wir es uns gemütlich machen.«

Er ging hinaus und Leopold wies seinen aufgekratzten Diener an, ein warmes Wannenbad vorzubereiten.

»Unser Gast musste unsretwegen mehrmals durch den kalten Regen«, sagte er. »Da ist es recht und billig, ihn zum Dank zu verwöhnen.«

»Sehr wohl«, erwiderte Timur. »Viel Schaum und zwei Gläser Sekt auf der Ablage, wie immer?«

»Wie immer«, antwortete Leopold vergnügt und begann, die Knöpfe seines Kragens zu öffnen.

Tokponto kehrte mit einem schweren Paket zurück und der Graf bewunderte die Kraft, die in dem älteren Mann offenbar steckte.

»Hier ist das Kunstwerk«, verkündete der Franzose und riss die Stricke entzwei, mit denen die Pappwände zusammengehalten wurden.

Sie fielen auseinander und zum Vorschein kam ein lebensgroßer Jüngling ganz aus Bronze. Sein Haupt schmückte ein sehr feines Muster, welches die kleinen Locken von Haar imitierte, und sein Antlitz war schmal und ebenmäßig. Die Lippen waren voll und sinnlich, die Brauen dünn. Der Jüngling war völlig nackt und hatte eine hockende Stellung eingenommen. Die Knie verdeckten Teile der Brust, sodass der Künstler auf die Gestaltung von Nippeln hatte verzichten können. Ein Bauchnabel hingegen war vorhanden und wirkte beinahe lebensecht. Darunter befanden sich Penis und Hoden, die freilich schwer und ehern waren, aber derart gekonnt gefertigt, dass es schien, als ob das Ensemble leicht und fröhlich unter dem Leib vor sich hin baumelte.

»Eine grandiose Arbeit«, lobte Leopold. »Angesichts der Geschlechtsteile ist es kein Wunder, dass Ihr Kurator sich scheut, sie öffentlich auszustellen. Handelt es sich um Beninkunst oder gehört das Werk zu den Funden von Ife?«

Monsieur Tokponto konnte das nicht genau beantworten. Stattdessen wies er auf eine weitere Eigenschaft der Statue hin, die sie in den Augen von Moralisten obszön erscheinen lassen musste.

»Betrachten Sie sie von hinten«, bat er. »Schauen Sie, der Jüngling greift mit dem linken Arm hinter sich, während er den rechten auf den Boden stützt. Und wo liegt die Hand? Nicht etwa auf dem Rücken, sondern unmittelbar am Gesäß. Und erkennen Sie, was der mittlere Finger gerade tut?«

»Er bohrt sich ins eigene…«

Der Graf ließ die letzten Worte unausgesprochen, denn schließlich wussten die Männer genau, wohinein der Finger sich bohrte. Auch hier waren die Gliedmaßen und Körperstellen von ungeheurer Genauigkeit. Der Künstler musste sehr, sehr lange Zeit an der Statue gearbeitet haben.

»In der Sprache des Stammes, der diese Statue verkaufte, nennt man sie den ›Harrenden‹«, wusste Tokponto. »Diese Information ist eine der wenigen, die in den schriftlichen Dokumenten des Privatsammlers zu finden war, und der Name des Stammes selbst fehlt leider. Wir gehen zwar von einer Kultur der Yoruba aus, doch gesichert ist nichts.«

»Sie erinnert mich an eine andere Statue, die ich bereits besitze«, entgegnete Leopold. »Warten Sie hier, Monsieur, ich hole sie. Sie steht im Nebenzimmer.«

Er rief nach Timur und beide schleppten eine weitere Bronzestatue an, die ebenso fein gearbeitet war wie der hockende Jüngling. Allerdings stand sie aufrecht und hielt die linke Hand wenige Zentimeter dicht vor den Schrittbereich. Betrachter mussten nah herangehen und seitwärts an der Hand vorbeigucken, um den Penis zu erkennen. Der war trotz seiner Schlaffheit immens in Dicke und Länge, weshalb die bedeckende Bronzehand sich vollends ausstrecken musste, um ihn halbwegs zu verbergen.

»Müsste dieser junge Mann nicht aus der gleichen Kultur stammen wie Ihr ›Harrender‹, Monsieur?«, fragte der Graf. »Vielleicht sogar vom gleichen Künstler? Was sagen Sie?«

Leopold hatte erwartet, dass Tokponto mit einem staunenden Ausruf der Faszination antworten würde. Stattdessen überschlug sich seine Stimme vor Angst und Schrecken.

»Der Suchende!«, entfuhr es ihm.

»Was meinen Sie, Monsieur?«

Tokponto begann zu zittern. Mit bebender Stimme erzählte er, welche sonstigen Informationen er den Dokumenten des Verstorbenen entnommen hatte.

»Als er sie aus der Kolonie mitnahm, warnten ihn die Ureinwohner, dass es zum ›Harrenden‹ ein Gegenstück gebe, das man den ›Suchenden‹ nennt. Dem Aberglauben zufolge dürfen sich beide Statuen nie zusammen in einem Raum befinden, sonst bräche ein großes Unglück herein. Deshalb waren sie ja so froh, dass der Privatsammler die Statue haben wollte, denn er versprach ihnen, dass er sie nach Norden bringen würde. ›Das ist gut‹, gab man ihm zur Antwort, ›denn der Suchende ist auf dem Weg nach Süden.‹«

»Ich habe diesen Bronzemann, den Sie den ›Suchenden‹ nennen, tatsächlich auf einer Auktion in Johannesburg erstanden«, sagte Leopold.

Das ängstigte Monsieur Tokponto noch mehr.

»So stimmt die Legende«, rief er. »Der Suchende würde seinen Weg zurück zum Harrenden finden. Graf Leopold, Sie dürfen mein Angebot nicht annehmen. Ich muss das Kunstwerk woanders hinschaffen, wo es keinen Schaden anrichten kann.«

»Na, na, na«, versuchte der Graf, seinen Gast zu beruhigen. »Wir wollen uns doch nicht von albernem Aberglauben durcheinanderbringen lassen.«

»Es steckt oft viel Wahrheit in den alten Legenden«, beharrte Tokponto.

»Wenn dem so ist, schaffen Timur und ich die Bronzestatue eben zurück ins Nebenzimmer«, lenkte Leopold ein. »Dann befinden sich der Harrende und der Suchende nicht im gleichen Raum. Zufrieden?«

Tokponto schüttelte den Kopf und warnte, dass der Graf einen großen Fehler begehe.

»Melden Sie sich, sobald Sie mir den Jüngling zurückgeben wollen«, sagte er. »Ich bleibe jedenfalls keine Minute länger mit den zwei Verfluchten unter einem Dach!«

Und kaum hatte er das ausgesprochen, warf er sich den Mantel um und verließ fluchtartig das Haus. Ungläubig starrten ihm Leopold und Timur hinterher.

»Leute gibt’s«, schüttelte der Diener den Kopf.

»Schade um seine nächtliche Gesellschaft«, seufzte sein Herr. »Aber das Wannenbad wollen wir nicht ungenutzt lassen. Zuerst stellen wir den Jüngling neben den Kamin – etwa so – und sein Äquivalent hieven wir an die gegenüberliegende Zimmerwand, wo mich die leere Ecke neben dem Fenster schon lange stört.«

Es gab ein kurzzeitiges Schnaufen und Schleppen.

»Ja, genau so. Na, Timur, gibt das dem Raum nicht eine exotische Note? Und im Gegensatz zu den anderen jungen Nackedeis, die wir hier ab und zu willkommen heißen, verhalten sich diese Burschen hübsch still und altern nicht.«

Der Graf lachte über seinen eigenen Witz, Timur fiel ein und beide machten sich auf, das warme Wasser im Badezimmer zu genießen. Wie jenes ausfiel, mag sich jeder selbst ausmalen – es genügt die Feststellung, dass am Ende der lüsternen Planscherei weitaus mehr Schaum außerhalb der Wanne verstreut war als darinnen.

Am nächsten Morgen machte sich Timur dienstbeflissen ans Staubwischen und Polieren. Dabei konnte er nicht widerstehen, seinen Herrn zu preisen:

»Die Plätze, an die Sie die beiden bronzenen Kunstwerke gestellt haben, sind vorzüglich! Das einfallende Tageslicht komplimentiert die Rundungen und fein gearbeiteten Linien der Statuen. Beim Suchenden wirkt die Handfläche vorm Penis gar nicht mehr so störend und beim Hockenden – äh, ich meine beim Harrenden glitzert die zarte Rosette regelrecht im Sonnenlicht.«

»Haben wir den Harrenden wirklich mit dem Hintern zum Raum neben den Kamin gestellt?«, wunderte sich Leopold. »Eigentlich wollte ich ihn mit dem Rücken zur Wand stellen. Da hat de aufgestaute Wollust uns wohl gestern Abend die Sinne vernebelt!«

Er suchte das Kaminzimmer auf und ergötzte sich an dem Anblick seiner neuesten Errungenschaft. Zum Glück hatte er nicht zu entscheiden, welcher der beiden Bronzejünglinge anziehender war, denn beide hatten auf jeweils ihre Weise eine verlockende Pose eingenommen.

»Der afrikanische Künstler wusste die männliche Jugend eindeutig zu schätzen, wenn er sie so sexy in Szene hat setzen können«, schwärmte er. »Ob es eventuell eine Künstlerin war? Jedenfalls hast du recht, Timur, die Sonnenstrahlen heben das schöne Glied des Suchenden deutlich hervor, die Hand stört fast gar nicht mehr. Man kann seine großzügigen Maße am Tage viel besser würdigen als beim abendlichen Kaminflackern!«

Wie gerne hätte er auch Monsieur Tokpontos Maße gewürdigt! Allerdings ergab ein Anruf im französischen Museum, wo er arbeitete, dass er dort heute noch nicht aufgetaucht war. Seine private Nummer wollte man nicht herausgeben. Leopold hätte ihm gern mitgeteilt, dass die Nacht mit den beiden Statuen im Haus überaus friedlich und ohne irgendeinen Spuk verlaufen war.

Ein paar Tage später änderte der Graf jedoch seine Meinung – irgendetwas Merkwürdiges ging mit den Statuen vor sich. Er bemerkte es rein zufällig, als er wieder einmal am Kamin saß und diverse Schamkapseln aus dem England des 16. Jahrhunderts bestaunte. Er wog sie in seinen Händen, weidete sich an den reichen Verzierungen und legte die Exemplare abwechselnd auf seinen Schritt, um zu prüfen, ob ihre Beschaffenheit und Maße nur für den majestätischen Schatz längst verstorbener Herrscher passten oder auch seine eigenen »Kronjuwelen« umhüllen konnten.

»Das wäre ja ein Ding, wenn es schon damals eine Art Universalgrößen für Penismoden gegeben hätte«, spaßte er und stellte fest, dass ihm die Schamkapseln gut zu Gesicht standen – oder vielmehr, gut zu Gemächt.

Während er mit seinen Sammlerstücken spielte, sah Leopold zum »Harrenden« hinüber. Er wollte sich an dem knackigen Bronzehintern erregen und ausprobieren, ob eine Schamkapsel eine männliche Erektion zu tarnen vermochte oder einer Schwellung gleich nachgeben und abfallen würde. Er stutzte: Der Mittelfinger des Jünglings steckte nicht mehr in dem After, wie er es damals beim Besuch des Monsieur Tokponto getan hatte. Nein, er lag unmittelbar über dem schmalen Ausgang, der Ringfinger dicht daneben.

»War der vierte Finger überhaupt ausgestreckt, als die Statue hier ankam?«, fragte sich der Graf und kniff die Augen zu. »Zu dumm, ich kann mich nicht erinnern!«

Je länger er über die sonderbare Veränderung der Bronzefinger nachgrübelte, desto unruhiger wurde er. Schon wollte er nach Timur läuten und sich ihm anvertrauen, als er das leere Kognakglas auf dem Beistelltisch bemerkte.

»Natürlich, der Alkohol«, sagte Leopold zu sich selbst und Röte schoss in seine Wangen, obwohl niemand zugegen war, demgegenüber er sich schämen müsste. »Wie peinlich, dass ich nichts mehr vertrage. Zum Glück habe ich Timur nicht dazugeholt, ich hätte mich ja lächerlich gemacht!«

Zufrieden mit der Erklärung, der Kognak trübe seine Wahrnehmung, widmete sich der Graf wieder seinen wertvollen Schamkapseln. Am anderen Morgen, nach einem Dauerlauf an frischer Luft, betrat er nüchtern und gut gelaunt das Kaminzimmer – und erstarrte! Nein, diesmal gab es keinen Zweifel: Der »Harrende« hatte seine Haltung merklich verändert.

»Timur, sieh dir das an!«, rief Leopold.

Der Diener kam eifrig herbeigelaufen, folgte dem Blick seines Herrn und wusste zuerst nicht, was los war. Erst als Leopold ihn fragte, ob ihm an der Bronzehand des Jünglings etwas auffalle, runzelte Timur nachdenklich die Stirn und musste zugeben:

»Mir ist, als ob der Mittelfinger ursprünglich in der Rosette des Hockenden versenkt war. Jetzt ist er nicht nur draußen, sondern scheint mithilfe der anderen Finger den Spalt zu spreizen. Man erahnt sogar eine kleine Öffnung inmitten des Afters.«

»Hast du eine Erklärung dafür?«, wollte Leopold wissen und sein Ton war hart; er glaubte nämlich, sein Diener habe die echte Statue mit einer Fälschung ersetzt, um ihm einen Streich zu spielen.

Timur jedoch schüttelte den Kopf und sein Gesicht wurde blass.

»Der Monsieur hatte uns gewarnt, dass unheimliche Dinge geschehen würden«, erinnerte er sich. »Vielleicht ist an der afrikanischen Legende doch mehr dran, als wir glauben?«

Der Graf wollte nichts von derlei Hokuspokus hören.

»Wenn du mit der Angelegenheit nichts zu tun hast, steckt jemand anderes dahinter«, meinte er. »Diese Veränderungen scheinen immer nur nachts vor sich zu gehen. Vermutlich bricht ein Unbekannter hier ein, während wir schlafen, und tauscht die Statue aus.«

»Solch ein schweres Bronzebildnis?«, fragte Timur ungläubig.

»Oder er hat einen Weg gefunden, die Pose zu ändern«, fuhr der Graf fort. »Am Ende ist es gar keine Bronze, sondern ein weicheres Metall, dass sich leicht formen lässt. Ich werde einen Experten kommen lassen, der den Harrenden untersuchen soll. Du wirst solange das Putzen und Wischen rund um diese Statue bleiben lassen, hörst du? Je mehr Staub herumliegt, desto müheloser werden wir die Fußspuren des Übeltäters finden. Jetzt holst du mir den Fotoapparat.«

Timur gehorchte und Minuten später hatte der Graf Bilder im Kasten, die den »Harrenden« in der jetzigen Pose festhielten. Sollte sie sich erneut ändern, würde Leopold ein weiteres Foto machen und so die Veränderungen dokumentieren.

»Ein Jammer, dass ich nicht schon am Abend ihres Erwerbs die Statue auf Film festgehalten habe«, sagte er.

»Nun, wir beide hatten Besseres im Kopf«, scherzte sein Diener, der sich inzwischen ein wenig beruhigt hatte. »Wollen Sie von der anderen Statue nicht auch ein Bild machen? Zur Sicherheit?«

»Ein guter Einfall«, bemerkte Leopold und wandte sich der Ecke am Fenster zu.

Doch was war das? Verblüfft stellten die beiden fest, dass der »Suchende« seine Haltung ebenfalls gewechselt hatte. Er hielt seine Hand nicht länger über seinen Penis, sondern ließ sie schlaff herabhängen. Der Penis selbst hingegen war alles andere als schlaff – er schien sich im Zustand des Anschwellens zu befinden und reckte sich, quasi halb erigiert, nach vorn.

»Sobald die Fotos entwickelt sind, suche ich Heiwigs auf«, entschied Leopold. »Was hier passiert, muss schnellstmöglich aufgeklärt werden!«

*

Richard Heiwigs war ein untersetzter Mann mittleren Alters, dessen Wangen etwas schwabbelig herabhingen und an einen Bulldoggen erinnerten. Generell war er kräftig gebaut und dank seiner Größe von über 1,90 Meter wirkte er auf andere nicht dickleibig, sondern stark.

»Wie ein mächtiger Stier, der seine bullige Männlichkeit an dir ausleben will«, schwärmten nicht wenige Kerle, die sich ihm bereitwillig hingeben wollten. Der Fakt, dass er als Ingenieur die Karriereleiter erfolgreich bis an die Spitze erklommen hatte, unterstrich selbstredend seine Attraktivität, und Heiwigs wusste, welch große Rolle der Erfolg in Fragen der Erotik spielte.

Sein Freund Graf Pint von Zebedäus war jedoch nicht wegen solcher Fragen zu ihm geeilt, sondern um seine Expertise bezüglich seltener Metalle einzuholen. Kaum hatte er die Situation in seinem Haus umrissen und die Fotos der Statuen gezeigt, war Heiwigs’ Wissbegierde geweckt und er versprach, ihm bei der Aufklärung des Falles zur Seite zu stehen.

»Dem Ingenieur ist nichts zu schwör«, sagte er feierlich, »und sollte wirklich formbares, bronzeähnliches Metall dahinterstecken, will ich unbedingt das Patent ergattern!«

Kurz darauf saßen sie auf dem Rücksitz einer geräumigen Limousine und untersuchten die Fotografien genauer.

»Und deinem Timur vertraust du unabdingbar?«, fragte Richard seinen Freund.

»Oh ja«, versicherte Leopold. »Du hättest sehen sollen, wie bleich er um die Nase wurde, als er an Geisterspuk dachte. Das kann keiner schauspielern!«

»Dann steckt meines Erachtens jener Tokponto dahinter«, meinte der Ingenieur.

»Welches Motiv hätte er denn?«, wollte Leopold wissen.

»Gute Frage.« Richard Heiwigs dachte nach. »Vielleicht will er dich mit falschem Spuk dermaßen verunsichern, bis du ihm nicht nur den ›Harrenden‹ zurückgibst, sondern den ›Suchenden‹ gleich dazu. Dann hätte er ordentlich Profit aus der Sache geschlagen.«

Das war eine Theorie, die dem Grafen einleuchtete. Der Ingenieur hatte allerdings noch andere Ideen.

»Vielleicht haben die afrikanischen Ureinwohner eine Metalllegierung entwickelt, die in besonderem Maße auf Temperaturunterschiede oder auf Luftdruck reagiert. Tagsüber ist es in deinem Kaminzimmer warm, nachts aber kühl und die Fenster stehen offen. Künstler könnten die Statuen auf eine Art gefertigt haben, dass der Temperaturabfall Metallveränderungen nach sich zieht und diese wiederum neue Posen der Figuren hervorrufen.«

»Du meinst, als ob man die Bronzemänner programmiert hätte?«

»So in etwa. Ich weiß, es klingt weit hergeholt, aber du glaubst nicht, was chemisch aktuell möglich ist. Wenn es heutzutage bei uns bahnbrechende Entdeckungen gibt, warum sollte das vor Jahrhunderten in Afrika nicht auch so gewesen sein?«

Er stupste Leopold freundschaftlich an.

»Jetzt haben wir aber genug gefachsimpelt«, sagte er und öffnete sein Jackett. »Deine Fotos von den anregenden Jünglingen machen mich ganz wuschig!«

Er löste seinen Schlips.

»Wie der eine sich am Arsch herumfingert und regelrecht bettelt, man möge ihn kratzen, wo es juckt!«

Nun knöpfte er sein Hemd auf.

»Und wie der andere seinen Schwanz immer unverhohlener zur Schau stellt! Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen!«

Endlich zog Richard auch den Reißverschluss seiner Anzughose herab. Eine dicke Beule war unter seinem Slip zu sehen, die immer mächtiger zu werden schien.

»Wir sind hier in deiner Limousine«, flüsterte Leopold nervös.

»Na und?«, entgegnete sein Freund. »Die Trennscheibe ist beschichtet und akustisch abgesichert. Die Fenster sind getönt. Und du, mein Guter, bist vor Aufregung völlig verspannt. Lass mich deine Schultern massieren und deine Schenkel und alles, was ich dazwischen finde. Du weißt, dass es dir gut tun wird, nicht wahr?«

Natürlich wusste Leopold das. Er war schon oft in den Genuss der herben Bulligkeit seines kräftigen Freundes gekommen, denn sie kannten sich schon lange und pflegten regelmäßig einen intensiven Austausch wollüstiger Begierden.

»Also gut«, gab er nach, »wenn dein Chauffeur nichts mitbekommt. Ich könnte untenrum wirklich etwas Beruhigung gebrauchen!«

Das hörte Richard Heiwigs gern, beugte sich zu seinem Sitznachbarn herab und verwöhnte dessen gräfliche Besitztümer mit feuchter Zunge. Leopold genoss die Wärme in seiner Mitte, schloss die Augen und strich mit den Händen zärtlich über den Kopf seines Freundes. Dabei half er ihm, Jackett und Hemd gänzlich abzustreifen, sodass seine imposante, männliche Fleischmasse zum Vorschein kam.

»Drücke mich an dich, mein starker Kerl«, hauchte Leopold, der bei dem Anblick völlig schwach wurde.

Wie so viele andere wollte er von dem Erfolgsmenschen, an dem einfach alles riesig war, genommen und benutzt werden. Das Ruckeln des Autos, wenn es über Kopfsteinpflaster fuhr oder an Ampeln bremsen und neu anfahren musste, störte die beiden nicht. Im Gegenteil, es brachte Abwechslung und stetig neue Impulse in den Rhythmus ihrer Leidenschaft.

Die Fotos der Bronzestatuen fielen während ihres innigen Treibens auf den Boden der Limousine, die Bildseite nach oben. Beide Männer sahen sich an den formvollendeten Kunstwerken satt und es war ihnen, als ob sie die Anwesenheit der afrikanischen Jünglinge spüren konnten. Sie waren gewissermaßen bei ihnen, als Leopold und Richard ihre Säfte aneinander, ineinander und übereinander ausschütteten.

»Das war… Das war…« Der Graf fand keine Worte, denn der Rausch hatte ihn schier überwältigt.

»Wie verhext«, beendete Heiwigs den Satz für ihn. »Im positiven Sinne. Der Anblick dieser Statuen birgt wahrhaftig etwas Bezauberndes in sich.«

Es dauerte etwas, bis Schweiß, Sperma und Speichel vom Sitzleder gewischt waren; der kleine Taschentuchspender sowie das kleine Mülleimerchen hinter der Rückenlehne verrieten Leopold, dass sein Freund des Öfteren ein Nümmerchen in der Limousine schob.

»Eigentlich müssten wir schon lange da sein«, bemerkte er.

»Ich habe den Chauffeur gebeten, einen Umweg zu fahren«, erwiderte Richard, »damit wir uns in Ruhe… unterhalten können.«

Sein schelmisches Zwinkern brachte Leopold zum Lachen. Es war ein heiteres, gelöstes Lachen, das ihm zeigte, wie richtig sein Freund gelegen hatte: Er war in den letzten Tagen arg angespannt gewesen.

»Und ein Bulle wie du tröstet mich über die verpasste Gelegenheit mit Monsieur Tokponto hinweg«, lächelte er dankbar.

Als der Chauffeur die Limousine schließlich vor dem Anwesen des Grafen parkte, vernahmen die beiden Herren beim Aussteigen verdächtige Laute, die aus dem Inneren des Hauses drangen. Sie schlichen näher an die Fenster des Kaminzimmers und lugten durch die Scheibe. Was sie erblickten, war allerdings keine neue rätselhafte Erscheinung, sondern ein Bild purer, unbändiger Lust: Der Diener Timur hatte sich bis aufs letzte Hemd ausgekleidet (lediglich die Fliege um den Hals war verblieben), sich rücklings auf den Tisch gelegt und die Bronzestatue »Der Suchende« dagegen gekippt, sodass sie schräg an der Tischkante lehnte. Seinen Unterleib hatte Timur gegen die eherne Hüfte des Kunstwerks gepresst und die heimlichen Zuschauer ahnten, was der Zweck des Ganzen war.

»Der Lüstling befriedigt sich am Bronzepenis«, stellte Leopold fest.

»Er besorgt es sich selbst, indem er die Statue auf und nieder wippen lässt«, fügte Richard hinzu.

Sie bewunderten die Gelenkigkeit des Dieners, denn er hatte die Beine so weit angewinkelt, dass seine Füße auf den bronzenen Schultern des Suchenden lagen und auf diese Weise dessen »Stöße« koordinieren konnten. Zog er die Beine in hohem Tempo an und drückte sie wieder von sich, so drang das Geschlechtsteil der Statue ruckartig in ihn ein. Steuerte er seine Füße jedoch langsamer, konnte er sogar die Tiefe bestimmen, in die der künstliche Penis tauchte.

»Die halbe Erektion von gestern muss sich über Nacht in eine vollständige gewandelt haben«, folgerte Leopold, »sonst könnte sich Timur den Bronzepenis nicht derart leicht einführen. Komm, lass uns hineingehen!«

Richard hielt seinen Freund ab, denn erst wollte er noch das wollüstige Schauspiel genießen, das sich ihm bot. Allerdings begannen die Fenster zu beschlagen, weil die Hitze des Dieners immer weiter zunahm. Daher gab der Ingenieur nach und begleitete Leopold ins Haus.

»Du Schlawiner«, rief der Graf, als er die Tür zum Kaminzimmer öffnete. »Geht man so mit kulturellem Erbe um?«

Anstatt innezuhalten, stöhnte ihm Timur entgegen:

»Er fühlt sich himmlisch an! Oh ja, himmlisch! Lang und fest und, uh, so tief!«

Die zwei Hinzugekommenen konnten an den schmatzenden Geräuschen deutlich hören, wie geschmeidig sich des Dieners Backen um den ehernen Penis stülpten – immer und immer wieder. Timur war bereits ganz rot im Gesicht vor Eifer und Leopold erkannte, dass er bald zum Höhepunkt gelangen würde.

»Sobald er den Daumen in den Mund steckt und wie wild nuckelt, ist dies das Zeichen, dass er gleich abspritzen wird«, erklärte er dem Gast.

»Na, seinen Daumen kann er alle Tage zwischen die Lippen stecken«, gab Heiwigs zurück. »Soll er lieber an etwas Besserem nuckeln!«

Er öffnete abermals seine Hose, holte den noch feuchten Bullenschwanz hervor und schob ihn, ohne erst zu fragen, dem Diener in den Mund. Der begann, sogleich daran zu lutschen, und nun erfüllten zwei verschiedene Schmatzgeräusche das Zimmer. Leopold gab sich mit seinen Händen zufrieden, ergötzte sich an dem Tun der beiden anderen und wenige Minuten später flogen Batzen von Sperma durch den Raum. Sie trafen Tischplatte, Fensterscheibe und Kaminsims und fielen anschließend in dicken, zähen Tropfen aufs Parkett.

Nachdem die drei wieder zu Atem gekommen waren und die Fenster zu Lüftungszwecken aufgesperrt hatten, bestätigte Timur die Annahme seines Herrn.

»Sie sind gestern zu Herrn Heiwigs gefahren und bis zum Abend tat sich an den Statuen nichts«, berichtete er. »Aber heute Morgen hatte der Suchende eine Latte, die härter und steiler nicht stehen konnte. Nun, das weckte Gelüste in mir und ich wollte wissen, wie sich der Bronzestab anfühlen würde.«

»Ist das Metall nicht viel zu kalt, um den After daran zu reiben?«, wollte Richard wissen.

»Alles eine Frage der Methode«, behauptete Timur. »Ich rieb den Bronzepenis mit warmem Gleitmittel ein und das half ungemein. Später nahm er sowieso meine Körperwärme an.«

Der Ingenieur griff nach dem ehernen Geschlechtsteil und staunte.

»Er glüht förmlich noch. Timur, Sie haben offenbar eine ziemlich heiße Kiste!«

Der Diener errötete und wies auf den »Harrenden«. Auch der hatte sich verändert, wenngleich man es nicht gleich sah. Die Finger lagen noch genauso auf den Gesäßbacken wie am Vortag, doch die Rosette hatte sich geweitet und ein dunkles Loch schien den Betrachter einzuladen, es zu erkunden.

»Ich war so frei, den Finger hineinzustecken«, erzählte Timur. »Die Statue ist nicht hohl, man spürt die bronzenen Wände des inneren Afters. Es passen übrigens mindestens zwei Finger hinein. Sie wissen ja, was das bedeutet.«

»Das heißt, ein normalgroßer Penis könnte ebenfalls hineingleiten«, sagte Leopold. »Aber eine metallene Höhle ist kühl und hart. Nicht das Richtige für einen Mann, der sich in lavaähnliche Tiefen versenken will!«

»Man könnte das Loch mit warmem Apfelmus einschmieren«, schlug Timur vor, aber sein Herr lehnte entschieden ab.

»Genug gespielt mit diesen merkwürdigen Liebhabern«, sagte er. »Ich habe Heiwigs hergebracht, damit er sie untersucht, und zwar im wissenschaftlichen und nicht im anrüchigen Sinne. Timur, bereite bitte Häppchen und Getränke zu, damit der Herr Ingenieur sich vor der Arbeit stärken kann.«

Der Diener gehorchte und bereitete herzhafte Fingersandwiches vor, die mit Gin & Tonic serviert wurden. Inzwischen begutachtete Heiwigs die Statuen, klopfte sie ab und versuchte, an den Gelenken zu drehen. Er fand aber keinerlei Mechanismus, der eine Bewegung oder Haltungsänderung an den Statuen auslöste.

»Ich gelange immer mehr zu der Überzeugung, dass meine abstruse These von Licht, Luftdruck und Temperatur des Rätsels Lösung ist«, meinte er später, als er mit Leopold zu Tisch saß. »Dein Diener und du, ihr sagt ja selbst, dass das Phänomen über Nacht geschieht. Man sollte deshalb eine Kamera aufstellen und die nächtlichen Vorgänge filmen. Fernsehgeräte sind zurzeit stark im Kommen, da hat ein Mann wie du bestimmt Kontakte zu den Sendeanstalten, oder? Du könntest anfragen, ob du dir ein Kameraequipment oder ein ganzes Filmteam ausborgen könntest!«

Der Graf wehrte ab.

»Finanziell mag das in meinen Kräften liegen, aber überlege dir genau, was wir filmen wollen! Die Posen der Jünglinge sind mittlerweile sehr eindeutig geworden. Kein Fernsehsender der Welt würde derart Frivoles filmen. Zudem käme offiziell an die Öffentlichkeit, zu welcher Sorte Männer ich gehöre. Die Konsequenzen wären sehr unangenehm, wie du dir vorstellen kannst.«

Richard Heiwigs konnte sich das tatsächlich sehr gut vorstellen, denn zu jener Zeit, in der sich unsere Geschichte zutrug, war homosexuelles Verhalten noch nicht salonfähig. Heiwigs selbst führte eine Scheinehe, die seine wirklichen Neigungen verschleierte. Graf Leopold Pint von Zebedäus war hingegen alleinstehend und bereits berüchtigt. Es grenzte an ein Wunder, dass Moralapostel und Gesetzeshüter ihn nicht längst bedrängten. Angesichts der finanziellen Lage des Grafen vermutete Richard, dass regelmäßig diverse Gelder von A nach B flossen, die dafür sorgten, dass man seinen guten Bekannten in Ruhe ließ. Das Engagement eines Fernsehteams kam also nicht infrage und an Erfindungen wie Videokameras war damals nicht zu denken. Heiwigs schlug deshalb vor, selbst die lebende Kamera zu spielen und im Kaminzimmer zu übernachten.

»Zwei Kannen Kaffee sollten mich wach halten«, sagte er, »und einen Fotoapparat werde ich auch zur Hand haben. Morgen kann ich dir dann verraten, was nachts mit den beiden Bronzemännern geschieht.«

Leopold erklärte sich mit dem Experiment einverstanden und so saß Richard noch lange, nachdem sein Gastgeber zu Bett gegangen war, am Kamin und beobachtete die Statuen. Er hatte lediglich zwei Kerzen auf den Tisch gestellt, um Zimmertemperatur und Helligkeit nicht zu stark zu beeinflussen.

›Womöglich sind bereits meine bloße Anwesenheit, mein Atem und meine Körpertemperatur dem Vorhaben unzuträglich‹, fürchtete er und schlürfte an dem Kaffee, den Timur neben den Sessel gestellt hatte.

Sein Blick wechselte in regelmäßigen Abständen zwischen dem »Suchenden« und dem »Harrenden« hin und her, aber nichts tat sich. Selbst eine Stunde nach Mitternacht blieben die Figuren unbeweglich und behielten dieselbe Pose bei, die sie am Tage gehabt hatten. Langsam begann Heiwigs daran zu zweifeln, dass überhaupt etwas geschehen würde, und überlegte, ob Leopold ihn an der Nase herumführen wollte.

Sein Magen knurrte. Das lange Aufbleiben erforderte Energie und nach der verlangte sein Bauch jetzt. Heiwigs tastete auf dem Tablett neben der Kaffeekanne herum, was der Diener ihm als Imbiss dagelassen hatte.

»Sieh an«, gluckste er, »ein Schälchen Apfelmus. Timur dachte wohl, ich würde es gebrauchen können.«

Er schaute auf die hockende Statue des »Harrenden«, die ihm den noch immer offenen Hintern entgegenstreckte. Es wäre nichts leichter, als die Apfelmusschale kurz auf das Stövchen zu setzen, auf dem sich gerade die Kaffeekanne befand, und aufzuwärmen.

»Dann könnte ich damit das Löchlein einschmieren und versuchen, ob es mein fettes Teil hineinlässt«, grinste Richard. »Die Aussicht ist durchaus verlockend, muss ich zugeben. Der Bronzejüngling erinnert mich an einen Lehrling, den ich mal hatte und der gescheit genug war zu bemerken, wie ich ständig seinen süßen Po betrachtet habe.«

Das war ein Lehrling gewesen, wie es in seiner Firma viel zu selten einen gab. Er hatte nichts dagegen, dass der Chef in seine Backen kniff, mit der flachen Hand unter die Hose fuhr und mit dem Finger den schweißfeuchten Spalt erkundete. Richard erinnerte sich genau, wie schließlich eins zu andern geführt und er den Lehrling vor sich auf dem Schreibtisch hatte – ebenso nackt und in der gleichen hockenden Stellung wie die Statue jetzt.

»Willig hielt er mir seinen Hintern hin und ich musste ihm den Mund zuhalten, damit seine Lustjuchzer nicht durchs Bürofenster hallten«, entsann sich Heiwigs. »Dem bronzenen Gespielen vor mir bräuchte ich selbstverständlich nicht den Mund zuhalten, wenn ich mich an ihm verginge… Hm…«

Die Nacht schritt voran, und weil nichts passierte, wurde es Richard einerseits langweilig. Andererseits übte der Anblick der lebensgroßen Statue noch größere Anziehungskraft auf ihn aus als die Fotografien, die ihm Leopold gezeigt hatte.

»Sei’s drum, Versuch macht klug«, entschied er endlich. »Am Ende kann ich immer noch behaupten, mein Tun diene einer speziellen Metalluntersuchung.«

Er hob die Kanne vom Stövchen, setzte die Schale Apfelmus drauf und wartete einen Augenblick, bis das Kompott sich erwärmte. Anschließend tauchte er den Finger hinein, bis ausreichend Mus daran klebte, und verteilte ihn zunächst auf die fein gearbeitete Bronzerosette der Statue. Ein weiterer Tauchgang des Fingers in die Schale folgte und eine neue Ladung Apfelmus wurde dem Metallloch zugeführt – diesmal aber direkt hinein in die dunkle Tiefe.

»Zweieinhalb Fingerbreit«, stellte Heiwigs fest. »Das wird eng, verspricht aber, interessant zu werden!«

Sein eigenes Glied war schon seit geraumer Zeit ausgefahren und pulsierte heftig. Auch das schmierte er mit dem warmen Apfelmus ein. Er kümmerte sich nicht darum, dass etwas von dem Kompott auf seine Hose tropfte und klebrige Flecken hinterließ.

»Dann soll es mal losgehen«, spornte er sich an und drückte seine Männlichkeit langsam in den künstlichen After der Statue.

Leichter als angenommen, flutschte die Eichel hinein und dank des erwärmten Apfelkompotts konnten die ehernen Wände nicht schrecken. Richard legte seine Hände auf die Gesäßbacken des Jünglings. Da sie jedoch aus glattem Metall waren, konnte er sich nicht daran festkrallen. Darum schlang er einen Arm um den Hals der Statue (genauso hatte er es seinerzeit beim Lehrling gemacht) und den anderen stützte er in die eigene Hüfte, die er tüchtig schwang. Ja, der Bronzeafter nahm sein dickes Teil geduldig auf und die eisenharte Enge drumherum törnte den Ingenieur an.

»Auf die Art wird der Saft ordentlich herausgepresst«, keuchte Richard, »und mir ist, als wäre ich ein Zapfhahn, an dem unablässig gepumpt wird!«

Um sich nicht unbequem herabbeugen zu müssen, hob er den »Harrenden« auf den Tisch des Kaminzimmers. Nun konnte er auf dem weichen Sessel knien, den er heranzog, und die Stöße ins Bronzeloch viel besser auskosten. Mal ging es tief bis ans Ende der Einbuchtung, wo eine kühle Wand die Spitze der Eichel traf; dann wieder tauchte Richard sein Teil nur bis zur Hälfte hinein, damit der Gipfel der Lust noch ein Weilchen hinausgezögert würde.

Nach einer halben Stunde hielt er es allerdings nicht länger aus, er musste unbedingt den Orgasmus erreichen. Die Vorstellung, das Kunstwerk mit seinem Samen zu füllen, heizte ihn an. Der Klang, den seine Hoden beim Aufprallen auf das Metall verursachten, war Musik in seinen Ohren. Unter Ächzen und Stöhnen erreichte er den Höhepunkt und spürte, wie sein Saft aus ihm herausspritzte, sich mit dem Apfelmus mischte und den künstlichen After restlos füllte. Wäre sein Bullenschwanz daraufhin nicht erschlafft, wer weiß, vielleicht wäre es in dem Metallhintern stecken geblieben…

»Puh«, seufzte Richard, als er sein Glied aus der bronzenen Enge zog, »an einem einzigen Tag gleich dreimal abgespritzt! Erst einmal im Auto, dann zweimal hier. Das erschöpft einen alten Kerl wie mich trotz der Kraft des Stiers, die mir nachgesagt wird.«

Seine Hoden kraulend, ließ er sich in den Sessel fallen, wollte nur für ein paar Sekündchen die Augen schließen – und war prompt eingeschlafen.

Am nächsten Morgen wurde er von einem sanften Rütteln geweckt. Timur hatte die Hand auf seine Schulter gelegt und zog wiederholt daran, ständig »Guten Morgen, Herr Heiwigs« flüsternd. Der Ingenieur brauchte einen Moment, ehe er erfasste, wo er war. Dann aber schreckte er auf und rief:

»Oje, ich bin eingeschlafen!«

Er wollte noch versöhnlich hinzusetzen, dass dies ja nicht so schlimm sei, weil des Nachts ohnehin nichts geschehen wäre. Aber die Szenerie auf dem Tisch belehrte ihn eines Besseren: Der »Harrende« hockte noch immer darauf, aber seine Hand, mit der er sich bisher vom Boden abstützte, war nun emporgestreckt und reckte sich nach vorn. Gegenüber, an der anderen Seite des Tisches, stand der »Suchende«. Dessen Penis bot denselben Anblick wie tags zuvor, doch auch er streckte die Hand, die vormals den Schritt bedeckt hatte, nach vorn. Es war, als ob die beiden Statuen aufeinander zeigten.

»Was hast du von dieser Veränderung bemerkt, Richard?«, fragte Leopold, der in der Tür erschien.

»Leider gar nichts«, gestand der Ingenieur und erzählte beschämt von dem Anfall der Leidenschaft, der ihn nachts überwältigt hatte. »Fakt ist, dass ich selbst während des Missbrauchs deiner Statue keinerlei Mechanismus daran feststellen konnte, und auch die Bronze ist stinknormale Bronze. Hereingekommen ist niemand, das schwöre ich – spätestens dann wäre ich gewiss aufgewacht. Mein Lieber, irgendetwas Unerklärliches geht hier vor!«

Ehe der Graf etwas darauf erwidern konnte, klingelte das Telefon. Timur nahm ab und meldete unverzüglich:

»Monsieur Tokponto ist am Apparat. Er sagt, es sei dringend.«

Leopold schnellte zum Hörer und begrüßte den Anrufer in dessen Landessprache.

»Wo stecken Sie? Ich habe versucht, Sie zu erreichen!«

Zu jener Zeit war es nicht möglich, das Telefonat auf »laut« zu stellen, sodass Timur und Richard geduldig bis zum Ende des Gesprächs warten mussten, bevor sie von den neuesten Erkenntnissen erfuhren.

»Sie sind in Westafrika, Monsieur? Oha, kein Wunder, dass man im Museum nichts über Ihren Verbleib weiß… Aha… Und das Dorf hat Sie freundlich aufgenommen, welch Glück… Die Legende, sagen Sie? … Aha… Ob sich hier unerklärliche Phänomene ereignet haben, möchten Sie wissen? Nun, äh, mein Diener und ich haben den Eindruck, als würde sich die Bronze ein wenig verformen… Ach so, damit war zu rechnen? Wieso? … Aha… Sieh an… Ja, ich halte Sie auf dem Laufenden, Monsieur. Bis demnächst!«

Er legte auf und sah in die erwartungsvollen Gesichter seiner Zuhörer.

»Tokponto ist in die Gegend Westafrikas gereist, wo die Bronzestatue ursprünglich herstammt«, erzählte er, »und hat in einer Siedlung ein uraltes Mütterchen ausfindig gemacht, das sich an eine Legende erinnerte, die inhaltlich zu allem passt, was in den Dokumenten des verstorbenen Privatsammlers steht.«

»Und wie lautet sie?«, fragte Timur ungeduldig.

»Einst wurden zwei Bronzestatuen geschaffen, die man jeweils den ›Harrenden‹ und den ›Suchenden‹ nannte. Sie gehören tatsächlich zusammen, wurden aber absichtlich von dem Stamm, welcher sie gefertigt hat, getrennt, weil sie besessen sein sollen.«

»Besessen?«, fragte Richard ungläubig. »Du meinst, von Geistern?«

»Ja«, erwiderte Leopold. »Oder vielmehr von Seelen. Tokponto benutzte einen afrikanischen Begriff dafür, den ich nicht einzuordnen vermag, aber als etwas in dieser Art interpretiere. Wie dem auch sei, zwei Männer, die einander liebten, deren Zuneigung jedoch unterbunden werden sollte, begingen Selbstmord. Ihre Mütter ließen zu ihrem Andenken diese Statuen anfertigen, erschraken aber zutiefst, als sie feststellten, dass die Geister der Verstorbenen Besitz davon ergriffen hatten. Die Stammesältesten versuchten daraufhin, die Statuen loszuwerden und verscherbelten sie – getrennt voneinander – an Sammler aus den Kolonien. Seither, so die Legende, versuchen der ›Harrende‹ und der ›Suchende‹, wieder zueinanderzufinden.«

»Wenn damals bereits europäische Kolonisten in Kontakt mit den Ureinwohnern standen, kann die Begebenheit gar nicht allzu lange her sein«, bemerkte Richard.

Timur fasste sich, deutlich ergriffen, an die Brust und hauchte:

»Welch romantische Geschichte! Die geht einem zu Herzen. Was hat Monsieur Tokponto aber mit dem Unheil gemeint, das die Stammeslegende heraufbeschwor, sofern die Statuen je wieder zusammenkommen? An der Vereinigung zweier Liebender ist doch nichts Unheilvolles.«

»Für uns nicht«, wandte Leopold ein, »aber vermutlich für das Volk, aus dem die Statuen stammen. Vielleicht verbietet ihr Glaube mannmännliche Liebe und darum halten sie es für etwas Verheerendes, wenn Bronzefiguren den Sex zweier Kerle nachstellen. Oder sie waren bereits von homosexuellenfeindlichen Missionaren beeinflusst, wer weiß. Tokponto hat nicht mehr herausgekriegt, die Sprachbarriere war zu groß und mit den althergebrachten Traditionen des Dorfes fremdelte er wohl auch. Er ist aber überzeugt, dass die Figuren über einhundert Jahre alt sein müssen.«

Er ging zu den Statuen und strich über ihre glatte Oberfläche.

»Der Begriff ›Figuren‹ scheint seltsam unpassend zu sein, jetzt, da wir die Hintergründe kennen«, sagte er leise. »Bisher habe ich nie an Geisterspuk geglaubt. Die Begebenheiten der vergangenen Nächte lassen jedoch keine andere Erklärung zu, oder was meint ihr?«

»Zumindest passt die Legende am besten als Erklärungsmodell für die Phänomene«, antwortete Richard ausweichend.

»Die Gesten der beiden sind nun allzu verständlich«, schloss Timur. »Der Harrende streckt den Arm zu seinem Liebsten aus, um ihn an sich zu ziehen. Der Suchende reicht ihm die Hand, um ihn nach langer, langer Zeit endlich zu halten. Also ich glaube an die Legende, die Monsieur Tokponto da ausgegraben hat.«

Es fehlte nicht viel, dann hätte er sich geschnäuzt. Leopold runzelte die Stirn und fragte die anderen, was jetzt zu tun sei.

»Die Figuren stehen sehr dicht beieinander«, sagte Richard. »Über Nacht werden sich vielleicht ihre Fingerspitzen berühren und möglicherweise verschmelzen sie dann zu einer einzigen Statue.«

»Das heißt also, dass sie nachts tatsächlich zum Leben erwachen?«, ereiferte sich Timur. »Das muss ja ein fabelhaftes Schauspiel sein, wenn sie zu Fleisch und Blut werden und ihre wilden Küsse tauschen! Wie gern wäre ich dabei und würde bei dem Treiben mitmachen!«

»Ob sie zu Fleisch und Blut werden, bezweifle ich«, widersprach Richard. »Schließlich sind es keine verzauberten Jünglinge, sondern nur Geister – gefangen in Bronze.«

»Und ob sie dich mitmachen lassen würden, steht ebenfalls auf einem ganz anderen Blatt«, gab Leopold zu bedenken. »Immerhin fand ihre Veränderung jeweils nur dann statt, wenn keiner von uns wach war. Anscheinend mögen sie keine Zuschauer.«

»Sie haben ja sogar darauf verzichtet, mich einzubeziehen, als sie die Chance hatten«, scherzte Richard in Erinnerung an letzte Nacht.

Er und Leopold beschlossen, die Statuen zu belassen, wie sie gerade waren, und den nächsten Tag abzuwarten. Die Einsicht, dass hier tatsächlich Geisterspuk vorlag, war schwere Kost, die sie auf einem weiten Spaziergang durch die Umgebung erst einmal verdauen mussten. Timur dagegen blieb im Haus zurück und ließ sich nicht so leicht verunsichern. Gespenstergeschichten jagten ihm nicht länger Angst ein. Im Gegenteil, die traurige Liebesgeschichte rührte sein Herz. Der nach wie vor erregende Zustand der Bronzefiguren reizte zusätzlich die Leidenschaft des Dieners und darum suchte er schleunigst sein Zimmer auf und stellte seinen Wecker auf Mitternacht.

»Wenn alle zu Bett gegangen sind, will ich aufstehen und die beiden Statuen beobachten«, nahm er sich vor. »Ich muss dabei sein, wenn sie zum Leben erwachen und ihre langjährigen Sehnsüchte endlich aneinander stillen können!«

Seinem Herrn verriet er nichts von seinem Vorhaben, denn er wusste: Der Graf würde ihm jegliches Einmischen in die Sache verbieten.

*

Am folgenden Morgen wunderte sich Leopold Pint von Zebedäus, warum sein treuer Diener ihn nicht weckte. Weder aus der Küche noch aus dem Speisezimmer drang das Aroma frischen Kaffees, wie es sonst immer der Fall gewesen war. Sollte Timur verschlafen haben?

Leopold gähnte, rollte sich aus dem Bett und streckte sich, ehe er in die Pantoffeln und den Morgenrock schlüpfte. Dann schlurfte er aus dem Schlafzimmer, stieg die Treppe hinab und rief nach seinem Diener.

»Hier«, antwortete eine Stimme, mit der der Graf nicht gerechnet hatte; sie gehörte Richard und kam aus dem Kaminzimmer.

Als Leopold seinen Gast dort aufsuchte, stieß er einen Schrei des Entsetzens aus. Er wankte und wäre beinahe gestürzt. Richard hatte das kommen sehen und hielt seinen Freund rechtzeitig fest.

»Wir kommen zu spät«, sagte er. »Man kann nichts mehr tun.«

Auf dem Tisch bot sich ihnen ein Anblick, der auf Kunstkenner ästhetisch, auf Moralisten pervers, auf die beiden Männer hingegen grauenhaft wirkte: Der »Harrende« hockte in der Mitte der Tischplatte, den Mund weit geöffnet. Der »Suchende« stand vor ihm, den Bronzepenis tief in den Schlund seines Liebsten schiebend. Hinter dem Hockenden befand sich jedoch plötzlich eine dritte Figur, die nackend am Gesäß des »Harrenden« kniete, sein Glied in den After eingeführt hatte und sich mit den Händen an den Hüften des Jünglings festhielt. Es handelte sich um Timur, den Diener, nur war er zu kalter, harter Bronze erstarrt.

»Er muss nachts die beiden überrascht und sich hinzugesellt haben«, sagte Richard. »Sobald der allnächtliche Moment verstrichen war, der den beiden afrikanischen Liebenden einen Hauch von Leben verschafft, ist auch Timur – wie sie – zu leblosen Metall geworden.«

Leopold, zunächst bestürzt, schöpfte Hoffnung.

»Dann ist der Gute noch zu retten, nicht wahr? Wir müssen nur die kommende Nacht abwarten. Dann werden sie wieder für einen Augenblick lebendig sein und Timur wird sich von ihnen lösen!«

Richard schaute seinen Freund kummervoll an und nickte lediglich zum Zeichen, dass sie es versuchen könnten. Er ahnte jedoch, dass das Unterfangen umsonst sein würde, und sollte recht behalten.

»Die drei Figuren sind zu einem Bronzeensemble verschmolzen«, sagte er anderntags zu Leopold, der mit Tränen in den Augen auf das unheilvolle Kunstwerk sah. »Der Suchende hat den Harrenden gefunden, sie sind vereint und haben Timur in ihr Bündnis aufgenommen – um ihn nie wieder loszulassen.«

Leopolds Verstand begriff, dass Timur auf ewig ein eherner Teil der Statuen bleiben würde, leblos und kalt. Sein Herz aber klammerte sich an die Hoffnung, dass doch einmal eine Nacht käme, in der neue Bewegung in die Bronze fuhr und seinem treuen Diener dazu verhalf, sich zu befreien. Darum wachte er fortan jede Nacht bei dem Kunstwerk und schlief bloß noch am Tage. Er vernachlässigte die anderen Stücke seiner Sammlung, stellte seine Geschäfte ein und verbrachte den Rest seines Lebens zurückgezogen in seinem Haus, das ein Haus der Trauer geworden war.

Die mannstolle Mumie

Schon als Kind begeisterte ich mich für Kunst und Kultur und wusste, dass ich später in dieser Richtung tätig sein wollte. Mit dem Eintritt der Pubertät verengte sich mein Fokus, wenn man es so formulieren will, auf den Bereich, der sich vor allem der Darstellung von Männlichkeit widmete. Am Ende der Adoleszenz landete ich schließlich bei der eindeutig schwulen Kunst. Da war es klar, dass ich nach dem Abitur unbedingt im Institut für homoerotische Kultur- und Literaturwissenschaft studieren wollte, und bereits nach dem ersten Semester fasste ich den Entschluss, an dieser Einrichtung eine wissenschaftliche Karriere anzustreben.

Mittlerweile kennen mich alle als Dr. Christopher Harness, Leiter einer eigenen Abteilung. Der Weg zu diesem Posten war lang und nicht immer leicht gewesen und zwischendurch gab es öfter Zweifel, ob ich den Anforderungen tatsächlich gewachsen war. Ich erinnere mich an eine Episode, als ich noch als wissenschaftliche Hilfskraft – Hiwi genannt – dem Professor Cocker assistierte. Nicht, dass er mir das Leben besonders schwer gemacht hätte oder die Aufgaben, die mir zufielen, unpassend gewesen wären. Es ging alles seinen Gang, bis auf eine einzige Nacht, in der ich glaubte, all die Beschäftigungen mit homoerotischer Kunstgeschichte hätten mir den Verstand geraubt. Aber lassen Sie mich die Ereignisse der Reihe nach schildern.

Es begann an einem Freitagabend. Nachdem ich in der Institutsbibliothek unzählige Kopien angefertigt und für ein Seminar von Professor Cocker geordnet hatte, brachte ich sie in sein Büro, holte dabei noch die Abendpost rein, sortierte sie und schloss schließlich die Räumlichkeiten hinter mir ab. Es war schon dunkel, niemand war mehr im Haus und selbst die Reinigungskräfte hatten ihre Pflichten längst erledigt. Ungewohnt still war es auf dem Gelände, wenn man von einigen Vogelstimmen absieht, die von den Zweigen der Ulmen drangen. Ich erinnere mich noch, dass ich nie zuvor bewusst wahrgenommen hatte, wie nachtaktiv manche gefiederten Freunde sind!

Ich schlenderte zum Wohnheim, wo ich in einem kleinen Zimmer meine Unterkunft hatte, und ließ mich bereits auf dem Weg dorthin von dem Vogelgesang in einen sanften Halbschlaf wiegen. In meinem Bett angekommen, fiel ich sogleich auf die Matratze und schlummerte ein – ohne Zähneputzen, Umziehen oder Abduschen. Ja, ich war an dem Abend ziemlich müde und erschöpft.

Man kann sich vorstellen, wie verärgert ich demzufolge war, als nur eine halbe Stunde später mein Telefon klingelte. Zuerst wollte ich es läuten lassen, aber nachdem auch nach dem achten Signalton keine Ruhe einkehrte, sah ich ein, dass der beharrliche Anrufer nicht aufgeben wollte. Ich nahm ab und stellte nicht ohne Grollen fest, dass Professor Cocker am anderen Ende der Leitung war.

›Was will der denn so spät noch von mir?‹, fragte ich mich im Stillen.

»Mein lieber Chris«, grüßte er mich fröhlich, »ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt? Ich habe eben einen Anruf aus der Uniklinik erhalten. Die Medizintechnik checkt dort gerade eine Sendung aus Ägypten, die im Stadtmuseum ausgestellt werden soll.«

»Aha«, erwiderte ich desinteressiert, denn weder die Uniklinik noch das Stadtmuseum gehörten zu unserem Institut, und auch Ägyptologie war kein Fach, mit dem ich normalerweise zu tun hatte.

»Ein Bekannter von mir ist dort tätig«, redete Cocker weiter, »und ist Zeuge eines bemerkenswerten Funds geworden. Er rief mich eben an und war ganz aufgeregt. Ein Fund, der in unser Gebiet fällt, behauptet er. Ins Gebiet der homoerotischen Kulturwissenschaft, Chris!«

Das machte mich nun doch etwas neugierig. Ich rieb mir den Schlafsand aus den Augen und fragte, um welche Art Fund es sich denn genau handelte.

»Gerade das konnte er nicht in Worte fassen«, gestand der Professor. »Er war anscheinend zu verlegen. Aber er möchte, dass ein Vertreter unseres Instituts noch heute Nacht in die Uniklinik kommt, um die Entdeckung zu dokumentieren. Leider bin ich gerade beschäftigt und kann nicht weg. Daher wollte ich Sie fragen, Chris, ob Sie nicht mit Fotoapparat, Notizblock und Mitarbeiterausweis dort hineilen könnten?«

Ich hörte männliches Gelächter und andere, recht eindeutige Geräusche im Hintergrund und konnte mir vorstellen, warum Cocker nicht abkömmlich war. Als treuer Hiwi, der sich von seiner Stelle eine Zukunft am Institut erhoffte, konnte ich die Bitte schlecht abschlagen. Also kämpfte ich gegen die Müdigkeit an, quälte mich aus dem Bett und kramte alles zusammen, was mir für eine eilige Spontanrecherche sinnvoll erschien.

Der Fachbereich, den ich aufzusuchen hatte, lag etwas abseits vom Hauptgebäude der Uniklinik und war in einem rechteckigen Betonklotz untergebracht. Als ich mitten in der Nacht vor dem Klotz stand, wirkte er durchaus bedrohlich auf mich, grimmig und abweisend. Aus den Fenstern schien zwar Licht, aber es handelte sich um jene Nachtleuchten, die ein kaltes Weiß ausstrahlten, welches die unheimliche Atmosphäre noch unterstrich. Am gruseligsten empfand ich die Pförtnerin, die mich nur widerwillig einließ und deren argwöhnischer Blick mich von der Seite musterte.

»Sie müssen die Treppe links rauf, dann nach rechts. Herr Euler erwartet Sie dort«, brummte sie, drückte auf einen Knopf und eine gläserne Schiebetür öffnete sich automatisch.

Ich ging den beschriebenen Weg entlang und meine Schritte hallten in dem menschenleeren Foyer wider. Die Treppenstufen waren blitzsauber – bestimmt war bis vor wenigen Stunden noch die Reinigungskraft aktiv gewesen, ehe der Fachbereich für die Nacht geschlossen worden war. Zum Glück hatte ich mir die Schuhe ordentlich abgetreten. Einen Tadel von der brummigen Pförtnerin hätte ich mir ungern eingehandelt!

»Juten Abend, du musst der Student vom Institut sein, wa? Ick bin der Michael, einer der Medizintechniker dieser Klinik!«

Das war also Euler, der Bekannte des Professors. Er war größer als ich, bestimmt um die 1,85 Meter, und trug eine rahmenlose Brille auf seiner geraden Nase. Sein braunes Haar (in das sich bereits die eine oder andere graue Strähne verirrt hatte) wuchs ihm über die Ohren und ein wenig in den Nacken, sodass ich folgerte, dass er demnächst wieder den Friseur aufsuchen würde. Ursprünglich musste er es in der Mitte gescheitelt haben, aber weil er immer wieder mit seinen Händen über den Kopf fuhr, war es auf niedliche Weise durcheinandergeraten. Sein Gesicht war oval geformt und der Mund wirkte zunächst etwas klein, was sich aber änderte, sobald Michael lächelte. Dann strahlten seine ernsten, grünen Augen und seine Lachfältchen machten aus dem herben Antlitz des Wissenschaftlers einen liebenswerten Kerl, von dem man glaubte, man könne mit ihm Pferde stehlen. Nicht zuletzt sein Berliner Dialekt nahm mich sofort für ihn ein.

»Hast doch nüscht dajejen, wenn wir uns duzen, oder?«, fragte er und ich war natürlich einverstanden. »Ick weeß nicht, wie viel dir Professor Cocker verraten hat, aber ick erklär es dir jerne nochmal. Unser Stadtmuseum hat vor, eine Ausstellung übers alte Äjypten zu machen, und hat sojar einen Sarkophag inklusive Mumie in die Finger gekriegt. Na, und ick soll das Ding ordentlich durchleuchten, bevor die Jelehrten sich um die Hieroglyphen und all das Zeug kümmern. Soweit alles klar?«

»Ja«, erwiderte ich. »Aber der Zusammenhang mit Cockers Institut erschließt sich mir noch nicht.«

»Warte nur, das dicke Ende kommt jetzt«, grinste Michael. »Wie ick heute Abend die Mumie durch die Computertomographie schicke, was denkste, was ick da unter den Leinentüchern sehe, mit denen das Ding umwickelt ist?«

Er schaute mich spitzbübisch an und wollte eben ansetzen, die Antwort auf seine eigene Frage zu geben, als er plötzlich innehielt und zusammenzuckte. Sein verschmitztes Gesicht wurde wieder ernsthaft.

»Da kommt noch jemand«, sagte er und sah über mich hinweg. »Das muss der Äjyptologe sein, den dein Professor herbestellt hat.«

Ich drehte mich um und erwartete einen älteren, vollschlanken Herrn mit dunkler Haut und orientalischen Zügen – denn so stellte ich mir Ägyptologen vor. Was mir entgegentrat, war allerdings ein Typ, den ich eher der Skandinavistik zugeordnet hätte: sehr schlank, beinahe schlaksig, zudem rothaarig und blauäugig, die Arme mit Sommersprossen übersät. Ein dünner Drei-Tage-Bart zierte Wangen und Kinn.