9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Yeoj Selbstverlag

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

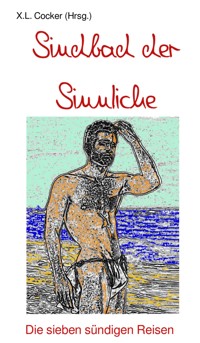

Abgeschieden von der feindlichen Außenwelt, erzählen sieben schwule Männer einander jede Nacht Märchen – auf ihre eigene, sinnliche Weise. Da fehlen weder Rumpelstielchen noch Dornrösling und selbst der gestiefelte Schmusekater und Gevatter Trieb geben sich die Ehre. Das Vorhaben zieht sich 40 heiße Nächte lang hin... Garniert werden die Märchen mit über 55 Illustrationen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Xaver Ludwig Cocker (Hrsg.)

Vierzig schwüle Nächte

Homoerotische Märchen aus dem Land der lila Liebeslust

Band II (8.-14. Nacht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Texte: © Copyright by X.L. Cocker

Umschlaggestaltung und Illustrationen: © Copyright by Yeoj

Verlag:

YEOJ Selbstverlag

J. Springstein

Marktlaubenstraße 9

35390 Gießen

Die achte Nacht

Es ist nun eine Woche her, dass Giovanni mich und fünf weitere Freunde und Bekannte in sein verlassenes Anwesen, versteckt in einem tiefen Wald, geschleust hat. Hier sollen wir sicher sein vor der aggressiven Stimmung, die sich in den Städten breitmacht und sich – mehr oder weniger grundlos – gegen Männer wie uns richtet (wobei Margarete sich am Begriff »Männer« sicherlich etwas stört, sieht er/sie sich doch eher als feminin). Die letzten sieben Tage haben wir in der Abgeschiedenheit ganz gut verbracht: Kein Lagerkoller, sondern friedliches Beisammensein, dazu leckere Küche. Letzteres verdanken wir übrigens Charles, der von seiner Weltenbummelei viele Ideen für abwechslungsreiche Gerichte mitgebracht hat. Basil und Max setzen den Pavillon im Garten instand, Giovannis Garten erblüht und der junge Arne versteht es, gemeinsam mit Wilko das alte Haus recht wohnlich zu gestalten.

Trotzdem hoffen wir, nicht mehr allzu lange in dem Versteck herumlungern zu müssen.

»Man fühlt sich ja wie im Krieg«, lamentiert Margarete.

Zum Glück haben wir unsere allabendlichen Erzählrunden ins Leben gerufen, in der jeder ein Märchen darbietet. Jedes davon muss gehörig »verschwult« werden, wie Charles es ausdrückt.

»Wenn wir schon vor der Welt flüchten müssen, dann drücken wir ihr vorher gehörig unseren Stempel auf«, lacht er.

Das ist auch der Grund, warum wir unsere Märchen – sieben sind es pro Abend – schriftlich festhalten. Als wir uns am achten Abend unseres hiesigen Aufenthalts auf der Terrasse zusammenfinden, heißt uns Giovanni, der Kopf der Gesellschaft, herzlich willkommen.

»Auch in unserer zweiten Woche der lustiger Erzählrunden wollen wir jenes große Reich besuchen, welches man das Land der lila Liebeslust nennt. Dort lebt es sich schier märchenhaft. Wunderschöne Schlösser schmücken Berg und Hügel, breite Straßen führen durch idyllische Dörfchen und grüne Wiesen laden zum Spielen und Tummeln ein. Das Schönste aber am Land der lila Liebeslust ist, dass man dort denjenigen Menschen lieben darf, für den sein Herz schlägt. Nicht nur Knabe und Mägdelein können einander freien, wie überall sonst üblich; nein, ein Bursche darf ebenso einen anderen Burschen ehelichen, eine Maid um eine andere Maid buhlen. Daher ist es keine Seltenheit in jenem Reich, wenn ein Königssohn das Herz des Prinzen aus dem Nachbarland erobert. Niemand nimmt dort Anstoß am wollüstigen Ritter, der auf seiner Burg fröhlich mit seinem Knappen im Bette rauft. Von solcherlei Begebenheiten sollen die folgenden Märchen erzählen – mal sinnlich und sehnsüchtig, mal frech und fidel, jedoch alle angehäuft mit liebenden lila Lüstlingen. Wer macht denn den Anfang in unserem heutigen Märchenkreis?«

Arne, unser jüngster Teilnehmer, meldet sich freiwillig und wir spitzen neugierig die Ohren.

Bettlein deck mich, Esel leck mich und Fäustel aus dem Sack

Vor Zeiten war ein Schneider, der drei gut aussehende – und unterhalb der Lenden ebenso gut ausgestattete – Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber weil die Ziege alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste sie ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe und taten es gern, wussten sie doch, dass Milch müde Männer munter macht und gut ist für die Lendenkraft.

»Wenn wir immer brav Milch trinken, können wir die schönen Herren besonders glücklich machen«, grinste der Älteste seine zwei jüngeren Brüder an, denn er wusste, dass sie alle drei lüstern auf andere Männer schielten.

Einmal brachte der Älteste die Ziege auf den Kirchhof, wo die besten Kräuter standen, und ließ sie da fressen. Obwohl er sich gern seinen Schritt mit den Händen gestreichelt hätte, unterließ er es pflichtbewusst, um die Ziege nicht aus den Augen zu verlieren. Abends, als es Zeit für die Heimkehr war, fragte er:

»Ziege, bist du satt?«

Die Ziege antwortete:

»Ich bin so satt, ich mag kein Blatt! Mäh, mäh!«

»So komm nach Haus«, sprach der Sohn, fasste sie am Strick, führte sie in den Stall und band sie fest. Bevor er ins Bett ging, um endlich die Hände um seinen Lendenzapfen zu legen, fing ihn der Vater ab.

»Nun«, sagte der alte Schneider, »hatte die Ziege ihr gehöriges Futter?«

»Ja, Vater«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, sie mag kein Blatt.«

Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das Tier und fragte:

»Ziege, bist du auch satt?«

Da antwortete die Ziege unvermutet:

»Wovon sollt ich satt sein?

Ich sprang nur über Gräbelein

und fand kein einzig Blättelein!

Gewichst hat sich dein Sohn doch nur,

mich nicht gebracht zur Wiesenflur!

Mäh, mäh!«

»Was muss ich hören!«, rief der Schneider, lief hinauf und sprach zum Ältesten: »Ei, du Lügner sagst, die Ziege wäre satt, und hast sie hungern lassen, nur um in Ruhe deiner Lust zu frönen?«

Und in seinem Zorn nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen auf die lüsternen Hände hinaus.

Am andern Tag war die Reihe an dem zweiten Sohn. Der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß sie rein ab. Abends, als er heim wollte, um mit seinen Fingern seinen Allerwertesten von innen zu beglücken, fragte er:

»Ziege, bist du satt?«

Die Ziege antwortete:

»Ich bin so satt, ich mag kein Blatt! Mäh, mäh!«

»So komm nach Haus«, sprach der Sohn, zog sie heim und band sie im Stall fest.

»Nun«, sagte der alte Schneider, »hatte die Ziege ihr gehöriges Futter?«

»Ja, Vater«, antwortete der zweite Sohn, »die ist so satt, sie mag kein Blatt.«

Dem Schneider kam dieser Spruch verdächtig vor. Er erinnerte sich an den vorigen Tag und wollte sich daraufhin nicht verlassen, ging hinab in den Stall und fragte:

»Ziege, bist du auch satt?«

Die Ziege antwortete:

»Wovon sollt ich satt sein?

Ich sprang nur über Gräbelein

und fand kein einzig Blättelein!

Gefingert hat dein Sohn sich nur,

mich nicht gebracht zur Wiesenflur!

Mäh, mäh!«

»Der unerhörte Lustbold!«, schrie der Schneider. »Ein so frommes Tier hungern zu lassen!«

Er lief hinauf und schlug mit der Elle auf die Pobacken des zweiten Sohnes, bis auch der zur Tür hinauslief.

Die Reihe kam jetzt an den jüngsten Sohn. Der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er:

»Ziege, bist du auch satt?«

Die Ziege antwortete:

»Ich bin so satt, ich mag kein Blatt! Mäh, mäh!«

»So komm nach Haus«, sagte der Sohn, führte sie in den Stall, band sie fest und wollte sich in sein Bett legen, um seinen Lendenzapfen zu streicheln und seine Lendenkraft in zärtlicher Eigenliebe auszuleben.

»Nun«, sagte der alte Schneider, »hatte die Ziege ihr gehöriges Futter?«

»Ja, Vater«, antwortete der Jüngste da, »die ist so satt, sie mag kein Blatt.«

Der Schneider traute ihm nicht, ging hinab und fragte das Tier wieder. Die Ziege antwortete:

»Wovon sollt ich satt sein?

Ich sprang nur über Gräbelein

und fand kein einzig Blättelein!

Gestreichelt hat dein Sohn sich nur,

mich nicht gebracht zur Wiesenflur!

Mäh, mäh!«

»O, diese verdorbene Lügenbrut!«, rief der Schneider. »Einer so pflichtvergessen wie der andere! Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben!«

Vor Zorn ganz außer sich, hetzte er hinauf und schlug dem armen Sohn mit der Elle so gewaltig auf dessen Männlichkeit, dass der zum Haus hinaussprang.

Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am andern Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste sie und sprach:

»Komm, mein liebes Tier, ich will dich selbst zur Weide führen.«

Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und Schafrippe und was sonst die Ziegen gerne fressen.

»Da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen«, sprach er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Dann fragte er:

»Ziege, bist du satt?«

Sie antwortete:

»Ich bin so satt, ich mag kein Blatt! Mäh, mäh!«

»So komm nach Haus«, sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest.

Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und sagte:

»Nun bist du doch einmal satt!«

Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief:

»Wovon sollt ich satt sein?

Ich sprang nur über Gräbelein

und fand kein einzig Blättelein!«

Als der Schneider das hörte, stutzte er und begriff, dass er seine drei Söhne ohne Grund verjagt hatte.

»Warte«, rief er, »du undankbares Geschöpf! Dich fortzujagen ist noch zu wenig!«

Er holte die Peitsche und versetzte der Ziege solche Hiebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wiedergehabt.

»Im Grunde war ich doch immer sehr stolz auf ihre stattliche Männlichkeit, die sie von mir geerbt haben«, seufzte er.

Aber er wusste nicht, wo die drei hingeraten waren.

Der Älteste war zu einer Tischlermeisterin in die Lehre gegangen. Da lernte er fleißig und unverdrossen, wie man Schränke und Stühle, Bänke und Schemel herstellt. Und als seine Lehrzeit herum war und er als Geselle wandern sollte, gab ihm die Meisterin zum Lohn ein schmuckloses Bettchen, das gar kein besonderes Ansehen hatte und von gewöhnlichem Holz war. Sie aber sagte:

»Dieses Bettchen hat eine gute Eigenschaft: Wenn man spricht ›Bettlein, deck mich!‹, so zaubert es Stricke aus weichem Plüsch hervor, bindet dich damit an seine Enden und streichelt dich mit seinem Zudeckchen von vorn, mit dem Zauberlaken aber von hinten zu einem sanften Hochgefühl! Ich habe mir kürzlich ein zärtliches Herzblatt angelacht, das wird mich fortan beglücken. Also brauche ich das Bettchen nicht mehr und du darfst es haben, du fleißiger, schöner Bursche!«

Der älteste Schneidersohn dachte bei sich, so ein nützliches Bettlein würde ihm über die einsamen Nächte gut hinweghelfen. Er bedankte sich bei seiner Meisterin und wanderte los, seinen Lohn auf den starken, breiten Schultern gebunden. Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, um zu übernachten, sondern stellte am Felde, im Wald, auf einer Wiese oder wo er eben Lust hatte sein Bettchen auf, legte sich hinein und sprach:

»Bettlein, deck mich!«

Kurz darauf waren seine Hände und Füße mit weichen Stricken an die Bettpfosten gebunden und ein zärtliches Laken liebkoste seinen Rücken. Während das Zudeckchen seine Brustwarzen umkreiste und spielend seinen Schritt streichelte, wiegte ihn das Bett sanft, bis er einen friedvolles, langanhaltendes Hochgefühl erlebte.

Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren. Dessen Zorn würde sich gelegt haben, und wenn er ihm das Bettlein schenkte, würde er den Sohn sicher gerne wieder aufnehmen. Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst würde er schwerlich noch etwas bekommen.

»Danke«, antwortete der Tischler und schmauste mit den anderen.

Daraufhin boten ihm die Wirtsleute ein Zimmer mit Bett an, worauf der Schneidersohn erwiderte:

»Nein, ich habe hier mein eigenes, bescheidenes Bettlein, das soll mir reichen. Ich stelle es draußen auf und brauche Eure Herberge nicht.«

Der Wirt stand in einer Ecke und hörte argwöhnisch zu.

»Ich will doch mal beobachten, was an seinem Bette so besonders ist, dass er meine Herberge ausschlägt!«

Und als er nachts sah, wie der Bursche von Zudecke und Laken beglückt wurde, so sagte er sich:

»Ein solches Bettlein kann ich in meinem Haus wohl gebrauchen!«

Am nächsten Morgen aß der Tischler sein Frühstück, hatte aber sein Bettchen draußen stehen gelassen. Dem Wirte ließen seine Gedanken keine Ruhe; es fiel ihm ein, dass in seiner Rumpelkammer ein altes Bettchen stand, welches gerade so aussähe. Das holte er ganz still und heimlich herbei und vertauschte es mit dem Zauberbett. Als der Tischler sein Essensgeld zahlte, packte er das fremde Bettlein auf seinen kräftigen Rücken, dachte gar nicht daran, dass er ein falsches hätte, und ging seiner Wege. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing.

»Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?«, sagte er zu ihm.

»Vater, ich bin ein Tischler für breite Stühle und robuste Tische geworden.«

»Ein gutes Handwerk«, erwiderte der Alte, »das wird den hohen, schönen Herren in unserem Land der lila Liebeslust gefallen, die bekanntermaßen auf jedwedem Möbel übereinander herfallen! Aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?«

»Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist das Bettchen.«

Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte:

»Das ist ein altes und schlechtes Möbel.«

»Aber es ist ein Bettlein deck mich«, antwortete der Sohn. »Lege dich nur hinein und befiehl ihm, dich zu streicheln! Die Liebkosungen werden dein Glück sein!«

Als der Vater sich nun hineinlegte und das Sprüchlein sagte, geschah – nichts! Das Bettlein regte sich nicht und blieb so leblos wie jedes andere Bett, das die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Bettlein vertauscht worden war, und schämte sich, dass er wie ein Lügner dastand. Der Vater zuckte mit den Schultern und schneiderte weiter, und der Tischler ging ihm verdrossen zur Hand.

Der zweite Sohn war zu einer Schäferin gekommen, die ihn gern in die Lehre nahm und zeigte, wofür neben Wolle, Milch und Fleisch ein Hammel noch zu verwenden war. Als er nun seine Jahre herum hatte und wusste, wie aus Schafsmilch Käse wurde, wie man Wolle am sanftesten vom Schafe schor und was der Unterschied zwischen Schlachtung und Schächten war, sprach die Schäferin:

»Deine Lehrjahre sind beinahe um. Nun zeige ich dir noch, wie man aus dem Inneren des Tieres eine zweite Haut, nämlich eine Schutzhaut für den männlichen Dödel herstellt.«

Sprach’s und zeigte ihm die Weise, und als der zweite Sohn auch diese Kunst beherrschte, hieß es:

»Nun musst du auf Wanderschaft. Weil du dich so wohl gehalten hast, schenke ich dir zum Abschied ein Püppchen von einer besonderen Art: Es ist ein Esel leck mich.«

»Wozu ist das denn nütze?«, fragte der Geselle, verwundert über den seltsamen Namen. Seine Meisterin erklärte es ihm:

»Das Püppchen hat die Gestalt eines Esels, und wenn du deine Männlichkeit in sein offenes Mäulchen schiebst und sprichst ›Fricklefit‹, so wird das Mäulchen lebendig. Es spitzt sich zu, als wolle es Glas blasen, und verwöhnt das rote Haupt deines Dödels gar sehr. Dabei aber fallen hinten aus dem guten Eselein eben jene Schutzhäute heraus, die du sonst mühevoll aus den Schafsdärmen fertigen musst. Auf diese Weise hast du stets Vorrat daran und kannst ungefährdet überall und mit jedem deine fleischlichen Wünsche ausleben!«

»Das ist eine vielversprechende Sache«, sprach der Geselle, »denn diese Dinger behüten einen Mann vor bösen Krankheiten und Leiden, die man sich bei unvorsichtigem Liebesspiel einfangen kann.«

»Deshalb nennt man sie hierzulande auch Verhüterli«, nickte die Schäferin, »und sie können dich vielleicht reich machen, wenn dein sonstiges Handwerk dir einmal nichts nützt.«

Der Geselle besah sich das Püppchen und wurde lüstern bei dem Gedanken, es bald auszuprobieren. Er dankte der Schäferin viele Male und zog in die Welt. Wenn er andere Wandergesellen traf und alle die Lust packte, so brauchte er nur, seinen Lendenzapfen im Esel leck mich steckend, »Fricklefit« zu sagen – schon regnete es Verhüterli. Er und seine Kameraden hatten dann weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben, überzustülpen und einander zu erfreuen. Dabei war die Lendenkraft des Schneidersohns stets und ständig am ausdauerndsten, was ihm überall Bewunderung und Beifall einbrachte. Als er sich auf diese Weise eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, sagte er zu sich:

»Du musst deinen Vater aufsuchen. Wenn du mit dem Püppchen Esel leck mich kommst, so wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Mit all den Schutzhäuten können wir gutes Geld verdienen!«

Er verkaufte solange Verhüterli, bis er ausreichend Gold zusammen hatte, um stolz heimzukehren. Es trug sich zu, dass er unterwegs in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Bettchen vertauscht worden war. Er führte sein Püppchen an der Hand und der Wirt wollte ihm das Ding abnehmen und in die Kammer zu dem anderen Gepäck legen. Der Geselle aber sprach:

»Gebt Euch keine Mühe, mein Eselein führe ich immer bei mir.«

Dem Wirt kam das wunderlich vor, und er meinte, einer, der sein Gepäck nicht aus der Hand geben könne, habe nicht viel zu verzehren. Als aber der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er sollte nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre. Der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müsste er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende.

»Wartet einen Augenblick, Herr Wirt«, sprach er, »ich will nur gehen, Geschäfte erledigen und mit dem Gold zurückkommen.«

Er nahm aber das Püppchen und ein Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das zu bedeuten hatte, und war neugierig genug, um ihm nachzuschleichen. Und was geschah? Er sah, wie der Geselle seine stolze Männlichkeit in den Esel leck mich schob, »Fricklefit« sagte und plötzlich viele Verhüterli in verschiedenen Farben, Formen und Geschmäckern auf das Tischtuch purzelten. Kurz darauf wurde er Zeuge, wie der Geselle seine Schätze an die Dorfbewohner verkaufte und mit dem frisch verdienten Gold zurückkehrte.

»Ei der tausend«, sagte der Wirt, »da sind die Dukaten bald geprägt! So ein Püppchen ist nicht übel!«

Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht ins Zimmer, nahm das Eselein weg und stellte ein anderes an seine Stelle.

Den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Püppchen ab und meinte, er hätte seinen Schatz. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wiedersah, und ihn gerne aufnahm.

»Was ist aus dir geworden, mein Sohn?«, fragte der Alte.

»Ein Schäfer, lieber Vater«, antwortete er.

»Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?«

»Weiter nichts als ein Püppchen.«

»Püppchen gibt’s hier genug«, sagte der Vater. »Du hast doch selbst als kleines Kind damit gespielt!«

»Ja«, antwortete der Sohn, »aber es ist kein gewöhnliches Püppchen, sondern ein Zauberesel! Wenn ich sage ›Fricklefit‹, so drückt das gute Ding ein ganzes Tuch voller Schutzhäute hinten raus, welche die Männer über ihre Dödel stülpen können, um der Lust ohne Furcht vor Krankheiten zu frönen. Das wird ein schöner Zuverdienst! Lasst alle Verwandten herbeirufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten.«

»Das lass ich mir gefallen«, sagte der Schneider, »dann brauch ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen«, sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei.

Sobald sie beisammen waren, hieß sie der Schäfer Platz machen, breitete sein Tuch aus und brachte das Püppchen in die Stube.

»Jetzt gebt acht«, sagte er, stopfte seinen Lendenzapfen ins künstliche Maul und rief »Fricklefit«, aber es gab nichts, was da herausfiel.

Da machte der arme Schäfer ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen war, und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heim gingen, wie sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte musste wieder nach der Nadel greifen und der Schäfer mit dazu.

Der dritte Bruder war zu einem Schnitzer in die Lehre gegangen, der sich eigens auf hölzerne Liebesstäbe verstand. Da dies ein kunstreiches Handwerk ist, musste er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briefe, wie schlimm es ihnen ergangen wäre und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre lustvollen Zauberdinge gebracht hätte. Als der Schnitzergeselle nun ausgelernt hatte und wandern sollte, schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen Sack und sagte:

»Es steckt ein hölzernes Fäustel darin.«

Er ließ den Gesellen hineinschauen. Da lag ein hölzerner Stab im Sack, der an einem Ende wie eine kleine menschliche Männerfaust geformt war.

»Den Sack kann ich umhängen und er kann mir gute Dienste leisten. Aber was soll der Stab darin, wo ich doch zwei eigene, kräftige Fäuste habe? Der macht den Sack nur schwer.«

»Das will ich dir sagen«, antwortete der Meister. »Hat dir jemand etwas zuleid getan, so sprich nur ›Fäustel aus dem Sack‹, dann springt dir der Holzknüppel heraus und dringt in den Allerwertesten der bösen Leute ein. Er tanzt ihnen so lustig darin herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können; und eher lässt er nicht ab, als bis du sagst: ›Fäustel in den Sack‹.«

Der Geselle dankte ihm, hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und Arges wollte, so sprach er:

»Fäustel aus dem Sack!«

Alsbald sprang der Knüppel heraus und schob sich dem einen nach dem andern unters Wams, zerriss die Hosenböden und wartete nicht erst, bis man sich ausgezogen hatte. Der Schnitzer langte zur Abendzeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder betrogen worden waren. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und begann zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe.

»Ja«, sagte er, »man findet wohl ein Bettlein deck mich, einen Esel leck mich und dergleichen – lauter gute Dinge, die ich nicht verachte. Aber das ist alles nichts gegen den teuren Stab, den ich mir erworben habe und mit mir in meinem Sack führe.«

Der Wirt spitzte die Ohren.

»Was in aller Welt mag das sein?«, dachte er. »Der Sack ist wohl mit einem Stab, geschmückt mit lauter Edelsteinen, angefüllt? Den werde ich auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei.«

Als die Schlafenszeit herankam, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt, als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei und rückte ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen andern unterlegen könnte. Der Geselle aber hatte schon lange darauf gewartet! Wie nun der Wirt eben einen herzhaften Ruck tun wollte, rief er:

»Fäustel aus dem Sack!«

Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus, gerade dem Wirt zwischen die Backen, und rieb sich darin, dass es seine Art hatte. Der Wirt, solcherlei Treiben im Allerwertesten nicht gewohnt, schrie zum Erbarmen. Aber je lauter er schrie, desto kräftiger drang der Knüppel hinein und gab ihm den Takt vor, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der jüngste Schneidersohn:

»Wenn du das Bettlein deck mich und das Eselein nicht wieder herausgibst, so soll der Spaß von Neuem angehen.«

»Ach«, rief der Wirt ganz kleinlaut, »ich gebe alles wieder heraus, lasst nur den verwünschten Kobold zurück in den Sack kriechen.«

Da sprach der Geselle:

»Ich will Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden!« Dann rief er: »Fäustel in den Sack!« und ließ ihn ruhen.

Der Schnitzer zog am andern Morgen mit dem Bettlein deck mich und dem Püppchen Esel leck mich heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wiedersah, und fragte auch ihn, was er in der Fremde gelernt habe.

»Lieber Vater«, antwortete er, »ich bin ein Schnitzer für hölzerne Liebesstäbe geworden.«

»Ein kunstreiches Handwerk«, lobte der Vater, »das den hohen Herren in unserem Land der lila Liebeslust sicher gefallen wird. Was hast du von der Wanderschaft mitgebracht?«

»Ein kostbares Stück, lieber Vater«, antwortete der Sohn und öffnete den Sack, damit der Vater hineinsehe, »ein Fäustel im Sack.«

»Was?«, rief der Vater. »Ein alter Holzstab! Das ist der Mühe wert, wo du doch angeblich viele neue schnitzen kannst?«

»Hört, lieber Vater! Sage ich ›Fäustel aus dem Sack‹, so springt der geile Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Streich im Darm und lässt nicht eher nach, bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Fauststab habe ich das Bettlein deck mich und das Püppchen Esel leck mich wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt lasst sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein, ich will sie beglücken und ihnen die Taschen mit frischen Verhüterli füllen.«

Der alte Schneider wollte ihm nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da breitete der Schnitzer ein Tuch in der Stube aus, holte das Eselein herbei und sagte zu seinem Bruder:

»Nun, lieber Bruder, sprich mit ihm.«

Der Schäfer schob seinen Lendenzapfen in den künstlichen Mund und sagte:

»Fricklefit.«

Augenblicklich sprangen die Verhüterli auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen, und der Esel leck mich hörte nicht eher auf, als bis alle so viele hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. (Ich sehe dir’s an, du wärst auch gerne dabei gewesen!) Sie verließen augenblicklich das Fest, um sich daheim ihrer Lust hinzugeben, und hielten es die alten Betten nicht mehr aus, so gaben sie beim Tischler gleich ein neues, robusteres in Auftrag.

Bald waren die Brüder und ihr Vater allein. Da holte der Schnitzer das Bettlein deck mich und sagte:

»Lieber Vater, nun legt Euch hinein, um endlich von Euren langen Schneiderarbeiten auszuruhen. Du, ältester Bruder, aber sprich mit dem Bettchen.«

Und kaum hatte der Tischler »Bettlein deck mich« gesagt, so war der Vater daran gekettet und wurde von Laken und Zudecke liebkost, dass es nur so eine Freude für den Alten war.

Die Brüder gönnten ihm das Glück und setzten sich derweil zusammen, um ihre Pläne zu besprechen. Da ward es abgemacht, dass die drei mit ihrem Wissen, ihrer Lendenkraft und ihren Zauberdingen keine Schneiderei mehr benötigten und sie stattdessen unterm gemeinsamen Dach ihrem erlernten Handwerk nachgehen wollten.

Gesagt, getan! Alsbald wurde ihr Haus regelmäßig von den schönen Herrschaften des Umlandes besucht, denn hier waren die Möbel, auf denen sich ausgetobt werden konnte, besonders widerstandsfähig. Sie verkauften Verhüterli an die Männer für deren Bettangelegenheiten und natürlich hölzerne Dödel. Die Kunden erfreuten sich an diesem Angebot, kamen in Scharen, und manchmal war auch einer dabei, der für gutes Geld den Fäustel aus dem Sack in sich spüren wollte – denn Geschmäcker sind verschieden. Der Schneider aber verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank und lebte fortan mit seinen drei Söhnen in Freude, Herrlichkeit und fortwährender Lust.

Was aber aus der bösen Ziege wurde, willst du wissen? Reumütig und halb verhungert kam sie eines Abends zurück zur Familie. Die Söhne verziehen ihr jedoch nicht. Der Jüngste sägte ihr die Hörner ab, um daraus zwei besonders feine Dödel zu schnitzen, der Mittlere schlachtete das Tier und schuf aus dem Gedärm frische Verhüterli, der Älteste aber ließ sein bestes Bett mit ihrem Fell und Leder beschlagen. Sieh, wie Lug und Trug und Garstigkeit zu keinem guten Ende führen!

***

»Dieses Zauberbett, das Befriedigung schafft – handelt es sich um dasselbe, das bereits eine Rolle spielte?«, fragt Max. »Ihr wisst schon: in dem Märchen von einem, der auszog, um die Geilheit zu lernen.«

»Die Verknüpfung war nicht beabsichtigt«, gibt Arne zu.

»Ist aber reizvoll«, meint Giovanni.

»Was wir hier machen, tun sonst nur Pubertierende«, wirft Wilko ein, und auf unsere Frage, was er meine, doziert er. »Märchenfiguren sind, wie andere Charaktere aus Kinderbüchern auch, eher asexuell angelegt. Das stört die Kleinen nicht, aber Heranwachsende fangen oft an, sich Gedanken darüber zu machen. Wie sind die Mitglieder der Familie Duck eigentlich miteinander verwandt? Wie vermehren sich die Schlümpfe? Was wird aus Pippi Langstrumpf, wenn sie sich verliebt? Diese Sexualisierung findet meist gespeist von derbem Humor statt und dient dazu, eigene sexuelle Spannungen abzubauen und sich von den Helden der Kindheit zu verabschieden. Ich bin der Meinung, dass dieses Phänomen in der Psychologie auch einen Namen hat, aber der will mir gerade nicht einfallen.«

»Danke für die Expertise, Dr. Groll«, neckt Basil. »Du meinst also, wir benehmen uns zurzeit wie pubertierende Halbstarke?«

Wilko beteuert, dass er uns nichts vorwerfen wolle, wobei unsere Storys oft zwischen poetisch und pornografisch schwanken würden.

»Dass unsere Geschichten nicht kindgerecht sind, wissen wir«, lenkt Giovanni ein, »und ist auch völlig beabsichtigt.«

Er zwinkert uns zu und wir müssen alle lächeln.

»Jetzt, wo wir die trockene Theorie gehört haben«, ergreift Basil nochmals das Wort, »soll der Nächste erzählen. Wer will?«

Max möchte an die Reihe kommen und hofft, das beschworene Gleichgewicht zwischen Poesie und Pornografie halten zu können.

Der gestiefelte Schmusekater

Ein Müller hatte drei Söhne, dazu seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Mühle musste mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl forttragen und die Katze die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten die drei Kinder die Erbschaft untereinander auf: Der älteste Sohn bekam die Mühle, der zweite den Esel und der dritte den Kater – weiter blieb für ihn nichts übrig. Da war er traurig und sprach:

»Ich hab es doch am allerschlimmsten gekriegt! Mein ältester Bruder kann mahlen, mein zweiter kann auf seinem Esel reiten, was soll ich aber mit dem Kater anfangen? Nicht mehr als ein Paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell kann ich mir machen lassen, und dann ist’s vorbei.«

Wie er so dachte, legte er sich ins weiche Sommergras und überlegte, wie es sich wohl anfühlen würde, führe man mit pelzernen Handschuhen übers Gemächt.

›Gewiss schmeichelt das Weiche sehr‹, glaubte der junge Müllerssohn, ›und streife ich gegen den Strich, knistert und knastert es womöglich lustig dort unten!‹

Denn jener Müllerssohn litt an dem Laster der Jugend: Statt fleißig zu arbeiten, wanderten seine Gedanken stets und ständig zu Fragen der sinnlichen Belustigung, nämlich wo, wann und wie sein Gemächt am besten zu erheitern wäre. Schon sah er den Kater neben sich mit einem Blicke an, der entschlossener nicht sein konnte; und das Tier, welches den jungen Müllerssohn schon oft zwischen Korn und Mehlsäcken bei heimlicher Fummelei gesehen hatte, ahnte schnell, was in dem lasterhaften Kopfe vorging. Da sprach der Kater:

»Hör zu, du brauchst mich nicht zu töten, nur um ein Paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Ich werde dir lebendig viel besser zu Diensten sein!«

Der Müllerssohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach, und fragte:

»Ein Kater soll mir zu Diensten sein? Willst mir wohl Mäuse fangen, damit ich sie mir brate und gut davon lebe, und gemeinsam machen wir aus den Mausfellen einen schicken Wintermantel?«

»Ich weiß was Besseres«, grinste der Kater, sprang auf den Schoß des Müllerssohns und ließ sich sein Nackenfell kraulen. »Lass mir ein Paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Dann soll auch dir bald geholfen sein.«

»Und wovon soll ich die Stiefel bezahlen? Nichts als ein paar Groschen habe ich, mein guter Kater.«

»So hör auf meinen Rat. Oft schon sah ich dich in versteckten Ecken dein Gemächt mit den Händen und allerhand anderen Werkzeugen bearbeiten. Biete dem Schuster an, selbiges während des Hämmerns und Nagelns bei ihm zu tun! Dann wird er die Stiefel schon anfertigen und keinen Preis dafür verlangen.«

Der Müllerssohn zierte sich, denn er hatte noch nie daran gedacht, fremden Männern in die untere Gegend zu greifen. Aber der Kater sicherte ihm zu, dass jener Schuster gern auf solcherlei Geschäft eingehen würde. Auf den nächtlichen Streifzügen durchs Dorf, immer auf der Suche nach einer fetten Maus, hatte das Tier durchs Schuhmacherfenster gesehen, wie fröhlich und fidel der Meister mit seinem Gemächt umging.

»Du wärst nicht der erste Bursche, dessen flinke Hände ihm zu Hilfe eilen!«

Der Müllerssohn ward also überredet, ging mit dem Kater zum Schuster und ließ dem Tier ein Paar Stiefel anmessen. Wie der Meister die Leisten fertigte, kniete sich der junge Bursche nieder, krabbelte unter den Tisch, und ehe der Schuster wusste, wie ihm geschah, hatten die jugendlichen Hände kühn sein Gemächt umfasst und streiften die Haut darauf vor und zurück, hübsch im Takt zu Hammer und Nagel. Das gefiel dem Schuster und dem Burschen gleichermaßen, ebenso freilich dem Kater, der das Geschäft aufmerksam verfolgte und zufrieden schnurrte.

Als alles fertig war – die ungewöhnlichen Stiefel wiewohl die ungewöhnliche Bezahlung – lief der Kater mit dem Müllerssohn in den Wald, stülpte sich dort die Stiefel über die Pfoten und streckte sich. Und er streckte sich noch mehr. Weiter und breiter wurde das Tier, und dem Müllersburschen fielen beinahe die Augen aus den Höhlen vor Verwunderung, als sein Kater schließlich mannshoch vor ihm stand, aufrecht und mit menschlichem Antlitz. Nur der prächtige Schnurrbart unter der Nase und der lange, buschige Katzenschwanz unterm Steiß verrieten, dass es noch derselbe Kater war, den er vom Vater geerbt hatte.

»Wie kann das sein, dass du nun fast ein Mensch bist?«, fragte der junge Bursche.

»Das habe ich den Stiefeln zu verdanken«, antwortete der Kater, »und dir. Einen Mann musste ich finden, der mit mir spricht wie zu einem Menschen, und Stiefel musste ich haben, wie es einem Herren geziemt. Das hat mich zu zwei Dritteln von einem Fluch erlöst, der auf mir lastet.«

»So verrate mir, was nötig ist, um auch das letzte Drittel zu erfüllen«, bat der Müllerssohn.

»Ein feiner junger Bursche bist du«, lobte der Kater, »doch dazu ist jetzt nicht die Zeit. Merkst du nicht, wie dein Magen knurrt? Seit dem Tod deines Vaters hast du nichts Rechtes mehr gegessen. Lass mich für dich etwas besorgen, aber gib mir einen halben Tag Zeit!«

Damit war der Müllerssohn einverstanden. Der Kater besorgte sich einen Sack, festigte eine Schnur oben dran, womit man ihn zuziehen konnte, und warf ihn über den Rücken. Flugs, als ob er Siebenmeilenstiefel trüge, lief er damit in den Wald bis zu den hohen Kastanienbäumen. Dort breitete er den Sack aus und kletterte geschickt den Stamm hinauf.

Doch was hatte es damit auf sich? Nun, dazumal regierte ein König in dem Land, der sehr, sehr gern Kastanien aß. Er hatte aber große Not, weil keine zu kriegen waren. Der Wald stand zwar voll davon, aber das Schwarzwild war immer schneller als die Jäger, buddelte um die Kastanienbäume herum und fraß alle Früchte auf, bevor sie jemand hätte einsammeln können. Das wusste der Kater von seinen vielen Streifzügen her und dachte, er möge die Sache besser machen. Weil Bachen und Keiler nicht auf die Bäume klettern konnten wie er, fürchtete er sich nicht. Als sein Beutel auf dem Boden ausgebreitet war, sprang er von Ast zu Ast, schüttelte an den Zweigen und ließ die stacheligen Kastanien herunterpurzeln. Sie fielen auf den Sack, ihre Stachelhaut sprang auf und die braune Frucht kam zum Vorschein.

Viele Kastanien hatte der Kater bereits hinabregnen lassen, als seine feinen Ohren ein Grunzen in den Büschen vernahmen. Es wurde lauter und aus dem Gehölz trampelten dicke Wildschweine hervor, die sich gierig auf die Kastanien stürzen wollten. Allein der Kater wusste es besser, zog an der Schnur und hob damit den Beutel vom Boden in die Luft. Gleichzeitig schloss sich der Sack und die Kastanien waren darin vor dem Schwarzwild sicher. Die Keiler und Bachen glotzten blöde, als ihre Nahrung so plötzlich vor ihren Schnauzen verschwand; sie grunzten noch ein Weilchen und verzogen sich bald.

Der Kater sah sie davontrotten, kletterte vom Baum herunter, warf sich den Sack über den Rücken und ging geradewegs nach des Königs Schloss. Als die Wache ihn sah, rief sie:

»Halt! Wohin?«

»Zum König«, antwortete der Kater kurzweg.

»Bist du toll? Ein seltsamer Kauz wie du zum König? Was in aller Welt führt dich zu ihm?«

»Bin kein Kauz, bin ein Kater«, verbesserte der Gestiefelte gewitzt, »und bringe feinste Kastanien, das liebste Gericht unseres Herrschers.«

»So lass ich dich gehen«, sagte die Wache, »denn der König hat oft Langeweile, seit er sich nicht mehr an Kastanien erfreuen kann. Und wenn du dich für einen Kater dünkst, magst du ihm vielleicht mit deinem Schnurren und Lecken Zerstreuung bereiten.«

Als der Kater vor den König kam, verbeugte er sich so tief, dass sein Puschelschwanz nach oben stand, und sagte:

»Mein König, der Graf vom Mühlenberg« – und damit hatte er nur halb geschwindelt – »lässt sich Euch untertänigst empfehlen und schickt Euch hier köstlichste Kastanien, weil er hörte, dass Ihr um derentwillen darbet.«

Der König erstaunte über die schönen Kastanien, die rund und dick und braun auf seine festliche Tafel kollerten, und befahl, sie gleich zuzubereiten: Kastanienpüree solle es zur Hauptspeise geben, zuvor Kastanienflocken in Milch und hernach kandierte Kastanien, umhüllt von süßestem Zuckersirup. Bei diesem Speiseplan lief nicht nur dem König, sondern auch dem Kater das Wasser im Munde zusammen und sie leckten sich das Maul. Doch wie sollten sie sich die Zeit vertreiben, bis das Essen serviert war?

»Erzähl mir von diesem Grafen, ich hörte noch nie von ihm«, befahl der König. »Gern wüsste ich, wo solche köstlichen Kastanien wachsen, die mir kein arges Wildschwein hinwegfrisst!« Und dabei betastete er eine besonders dicke Kastanie, die er vor dem Küchenjungen zurückgehalten hatte und deren Form und Wohlgeruch seinen Appetit steigerte. »Wo liegt denn seine Grafschaft? In meinem Reich?«

»Nicht eben ganz, aber fast irgendwie doch«, wich der Kater gewandt aus, »hinter diesem Wald und über jene Berge hinweg, dort lebt er.«

»Und hat dein Graf noch mehr von diesen herrlichen Früchten?«

»Gewiss, und wenn Ihr Gefallen an ihnen findet, schickt er Euch mit Freuden nochmal so viele!«

Wie er das hörte, befahl der König gleich, dem Kater so viel Gold aus der Schatzkammer in den Sack zu tun, wie er tragen könne, und bat ihn, alles dem Grafen zu bringen und ihm für das Geschenk herzlichen Dank auszurichten. Der Kater tat erneut eine Verbeugung, ging aber nicht fort und der König erkannte schnell, wieso.

»Du bist vom langen Weg gewiss hungrig. Nun denn, ich lade dich ein, an meiner Tafel zu speisen, sobald die Kastaniengerichte aufgetragen werden. Ein Jammer, dass ich sie nicht roh vertrage!«

Und wieder betastete er die dicke Frucht in seiner Hand. Der Kater trat nah an ihn heran und flüsterte ihm ins Ohr:

»Manche Kastanie eignet sich eher für andere Belustigungen als jene des Gaumens. Dreht Euch nur herum und legt Euren Königsmantel ab. Ich werd’s Euch zeigen, wenn Ihr nur erlaubt!«

Neugierig geworden, kehrte der König dem Kater seine andere Seite zu, und mit gekonnter Zunge leckte und befeuchtete jener die Kastanie und zugleich die Rückpartie. Weil er nun aus seinem Katzenleben viel gelernt hatte, wusste er gar sanft und wendig sein Züngelchen zu nutzen und das königliche Tor öffnete sich bereitwillig, als die dicke, runde Kastanie einzutreten begehrte.

»Diese runde Frucht, sie füllt mich und scheint sich lustig zu bewegen in meiner Rückpartie«, staunte der König, und viel mehr staunte er darüber, welch großen Gefallen sein edles Gemächt daran fand. »Du kennst eine schöne Kunst, lieber Gast. Darf ich sie auch an dir verüben?«

Der Kater war willens, drehte sich herum und hob den buschigen Schwanz, damit der König unter seinen Steiß greifen konnte.

»Schiebt nur gleich mehrere Kastanien hinein! Ich mag es nämlich, wenn sie in mir fröhlich aneinander klicken und klacken!«

Sie begannen, miteinander zu spielen und immer neue Möglichkeiten zu suchen, wie ein Mann sich mit den Baumfrüchten erfreuen konnte. Dabei störte sich der Königs keineswegs am katzenhaften Gehabe seines Gastes. Zum einen hatte er in seiner langen Regentschaft schon viel Merkwürdiges gesehen und erlebt, zum anderen genoss er, wie flauschig und biegsam der Katerschwanz um ihn tänzelte, und das Schnurren klang wie Musik in seinen Ohren.

»Du bist mir ein rechter Schmusekater«, lobte er seinen Gast, »und ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Doch jetzt lass uns zusammen speisen, denn das Essen wird gerade aufgetragen!«

Sie schmausten vorzüglich, und fiel mal eine der milchigen Kastanienflocken vom Löffel auf den Bauch, knabberten sie sie sich gegenseitig aus dem Nabel; ward das Tor der Rückpartie zu trocken, half’s, mit dem Zuckersirup zu schmieren; und hielten sie es in ihrer unteren Gegend kaum noch aus, tunkten sie ihr Gemächt ins warme Kastanienpüree. Hernach leckten sie es sauber, bis aller Hunger – der des Magens und jener des Lasters – gestillt war.

Der arme Müllerssohn indes saß am Wald auf der Wiese, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er seinen guten Ruf ganz umsonst für die Stiefel des Katers weggegeben habe, denn der halbe Tag war herum und der seltsame Geselle war nicht zurückgekehrt. Eben wollte der junge Bursche aufstehen und den Ort verlassen, da trat der Kater hinzu, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold aus:

»Da hast du etwas für die Stiefel; der König lässt dich auch grüßen und dir viel Dank sagen.«

Der Müllerssohn war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber erzählte ihm alles, und dann sagte er:

»Du hast zwar jetzt Geld genug und kannst gleich ins Dorf laufen, um dir reiche Speise einzukaufen. Aber dabei soll es nicht bleiben, morgen sollst du noch reicher werden! Ich werde noch einmal zum König gehen, dem ich im Übrigen verraten habe, dass du ein Graf seist.«

»Das flunkerst du!«, rief der Müllerssohn erheitert aus, nahm etwas von dem Gold und ging ins Dorf, wo er sich mit den fettesten Würsten, dicksten Eiern und leckersten Broten eindeckte; auch zwei Flaschen Wein und ein Fässchen Bier vergaß er nicht.

Damit stieg er zurück zum Waldesrand, teilte alles redlich mit seinem Gesellen und legte sich dann, satt und zufrieden, ins Gras. Der Kater streckte sich neben ihn hin, und weil er wahrhaftig ein schmusiger Kater war, ließ er sich den kräftigen Nacken kraulen und streifte mit seinem Puschelschwanz über die Brust des Müllerssohnes. So schliefen sie, aneinandergehuschelt, ein.

Am andern Tag ging der Kater, wie er verkündet hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd nach Kastanien und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage, und der Kater brachte ein ums andere Mal Gold heim, und ward so beliebt wie keiner bei dem König, dass er aus- und eingehen durfte und im Schloss herumstreichen, wo er wollte. Einmal bat ihn der König, er möge seine Stiefel doch besser ausziehen, aber der Kater erklärte ihm:

»Sie liegen eng und fest um meine Waden und ich möchte das Gefühl von kühlem Leder und harten Sohlen nicht missen. Es ist ähnlich Eurer Gier nach Kastanien, auf die Ihr schwerlich verzichten möchtet.«

In Wahrheit aber verdeckten die Stiefel die tierischen Hinterläufe des Katers, die noch nicht von dem Fluch erlöst worden waren, der auf ihm lastete. Das wusste der König freilich nicht; nichtsdestotrotz verstand er die Wünsche des Katers und ließ ihn gewähren. Ja, er fand sogar Gefallen daran, bei den Speisespielchen immer wieder die Finger über das gute Stiefelleder streifen zu lassen, sie mit Kastaniencreme einzuwichsen und hernach abzulecken.

Ein andermal stießen König und Kater mit Kastanienlikör an und waren dabei, ihr hitziges Gemächt in einer Schüssel köstlichster Kastanieneisspeise zu kühlen, als der Gestiefelte aus dem Fenster sah und einen wunderschönen Jüngling im Schlossgarten erblickte, der einsam und traurig auf einer Schaukel hockte. Der König folgte den neugierigen grünen Augen und erklärte:

»Das ist mein Neffe, vielmehr der Sohn eines Vetters von mir, den sein Vater zu mir zur Zerstreuung geschickt hat. Er leidet an Schwermut und keiner meiner Diener und Wachen hat ihn jemals lächeln sehen. Nicht einmal der Kastanienpudding erheitert ihn, obwohl er unsereins so lustig ums Gemächt wackelt, wenn man selbiges hineintaucht!«

Der Kater erkannte gleich, dass dem königlichen Neffen die Schwermut nur mit einfühlsamem Schmusen vertrieben werden konnte. Er verriet dies jedoch nicht, sondern nahm Abschied vom König und eilte zum Müllerssohn, der mittlerweile dank all des Goldes ein gutes Zimmer gemietet hatte und sich warm und versorgt sah.

»Wenn du ein echter Graf werden willst und nicht mehr allein oder mit einem halben Kater schmusen möchtest, musst du die Kunst der Sinnlichkeit lernen! Komm mit zum Waldrand und bring den Sack mit, der uns schon so viel Glück gebracht hat!«

Obschon der junge Bursche nicht so recht wusste, wovon sein Geselle sprach, folgte er ihm auf die Wiese am Wald. Der Kater bat ihn, den Sack mit den feinsten Gräsern zu füllen, aber er möge jeden Halm einzeln pflücken und hineintun. Das dauerte sein Weilchen, und wie der Müllerssohn fertig war, erklärte ihm der Kater ungewohnt streng:

»Sehe ich dich fummeln, stellen sich mir die Nackenhaare auf! Grob scheuern deine Hände daran herum, ungestüm zwingst du dein Gemächt, sich auszuschütten. Kraulst du mir den Rücken, tust du es ähnlich harsch – ein wahrer Klotz bist du. Sich schämen nützt nichts, du stammst eben aus einer Mühle, rustikal und schroff war die Erziehung deines Vaters. Doch es kann nicht angehen, dass du nichts dazu lernen solltest. Höre mir also zu und tue, wie ich sage!«

Zuerst musste der Müllerssohn lernen, sein Gemächt nicht mit der ganzen nackten Hand zu scheuern, sondern lediglich die Fingerkuppen darauf hoch und nieder zu streifen. Unter der Langsamkeit, welche der Kater zudem verlangte, litt er arg, aber er schlug sich tapfer im Kampf gegen die grobe Ungeduld.

»Du musst nun lernen, dich im Beisein anderer möglichst gravitätisch zu bewegen, wie es ein Graf eben tut. Feingliedrig spielt er an den Kleidern seiner Liebschaften und zupft nicht schwerfällig daran herum. Würdevoll schwingt er das Becken und rummst es nicht mit aller Wucht in die nächstbeste Gegend. Nehmt nur den Sack, Euer Gnaden, und versucht Euch dran.«

»Euer Gnaden«, lachte der Müllerssohn, »lass doch diesen Ulk, Katerchen!«

»Es ist kein Ulk, und du musst dich an die Anrede ohnehin gewöhnen. Stell dir vor, der Sack wäre ein wunderschöner Jüngling, liebreich wie eine taufrische Blütenknospe. Seid jetzt gravitätisch, streichelt mit Würde, koset mit Nachsicht! Die Kunst der Einfühlsamkeit ist’s, welche allem Sinnlichen die Krone aufsetzt!«

Da musste der Müllerssohn mit dem Sack das Lieben üben und wehe ihm, wenn er auch nur einen Grashalm darin zerknickte oder gar auseinanderriss! Dann befahl ihm der Kater, den Beutel neu füllen und von vorn zu beginnen. Es dauerte die ganze Nacht und zwei Stunden mehr, bis der junge Bursche alle Ungeduld abgelegt und gelernt hatte, so behutsam wie nur irgend möglich seine Fingerkuppen über den rauen Stoff zu führen und sein Gemächt mit aller Würde und Erhabenheit in den Sack zu stecken, ohne auch nur ein einziges Hälmchen dabei zu verletzen.

»Vorzüglich«, lobte der Kater. »Euer Gnaden haben das Zeug zum erstklassigen Beschmuser – das lasst Euch von einem Kenner gesagt sein!«

Wider Erwarten freute den Müllerssohn dieses Lob, und kaum war der Kater verschwunden, um neue Kastanien zum Königsschloss zu bringen, übte er allein noch etwas mehr die Kunst der langsamen und jede Empfindung auskostenden Berührung. Indessen gelangte der Kater in der Küche des Königs an, da kam der Kutscher und fluchte:

»Ich wünschte, der König mit seinem Neffen wären beim Henker! Ich wollte gerade ins Wirtshaus gehen, mir ordentlich Mut ansaufen und der Wirtin an ihre festen Euter packen, die sie mir ständig beim Ausschenken vors Gesicht hält – da soll ich plötzlich die königliche Herrschaft an den See spazieren fahren.«

Wie der Kater das hörte, schlich er gleich wieder zurück zum Waldrand und sagte zum Müllerssohn:

»Die Gelegenheit ist günstig, dein Werdegang zum Grafen steht schneller bevor als gedacht! Komm mit mir hinaus an den See und bade dich darin.«

Der Müllerssohn wusste nicht, was er dazu sagen sollte; vom Baden war noch niemand Graf geworden. Doch folgte er dem Kater, denn das Wasser würde seiner Haut nicht schaden, ging mit ihm zum klaren See, zog sich splitternackend aus und sprang ins Nass.

»Es ist so spiegelblank, dass ich jede Pore meiner Haut darin sehen kann«, sagte er, »und kühl ist es auch, was bei der Hitze wohltut!«

»So tauche nur tief unter, auf dass du dich erfrischst und hübsch sauber wirst«, rief ihm der Kater zu.

Kaum war der junge Bursche untergetaucht, nahm sein gestiefelter Geselle seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie unter einem Busch. Ausgerechnet jetzt kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu jammern:

»Ach! Allergnädigster König! Mein Herr, der Graf von Mühlenberg, hat hier im See gebadet, und da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus, und wenn er länger darin bleibt, wird er sich erkälten und sterben.«

Wie der König das hörte, ließ er haltmachen und beriet sich mit seinem Neffen. Er war dem Grafen, von dem er meinte, die Kastanien empfangen zu haben, gewogen und außerdem neugierig, ihn endlich kennenzulernen. Der Neffe schaute aus der Kutsche und sah den Kopf des jungen Burschen aus dem Wasser ragen. Es war ein schöner Kopf mit dichtem Haar und freundlichen Augen; um den wäre es schade gewesen, würde er aufgrund der nassen Kälte sterben.

»Lass uns ein jeder die Kleidungsstücke abwerfen, die wir entbehren können, ohne unehrenhaft auszusehen«, schlug der Jüngling seinem Onkel vor. »Daraus wird sich gewiss ein Anzug zusammenstellen lassen, der prächtig genug ist, dass jener Graf sich damit ausstaffieren kann.«

Also gab der eine seinen Kragen und sein Wams hin, der andere die Kniehose und Schnabelschuhe, alles aus vorzüglichem Tuch gefertigt, und der Kater brachte es dem vermeintlichen Grafen.

»Wenn Ihr erst trocken seid, dann macht der königlichen Gesellschaft höflichst Eure Aufwartung, um sie nicht zu prellen«, drängte er. »Steigt einfach in die Kutsche, Euer Gnaden, und seid hübsch artig zu des Königs Neffen. Ich bin gewiss, dass er über Euren Besuch nicht böse sein wird, denn beide seid Ihr jung und schön – das gefällt doch immer. Tut das Eure und lasst mich das Meinige tun. Vorauseilen will ich und dafür sorgen, dass wir den König in unserer Grafschaft ordentlich empfangen können.«

Ohne eine Antwort abzuwarten, sprang der Kater an die Kutsche, rief: »Mein Herr muss sich noch trocknen und wird bald zu Euch steigen, ich aber will schon den Empfang vorbereiten!« und lief davon. Der König wollte den Grafen aber nicht einfach allein draußen stehen lassen und schickte seinen Neffen zu ihm, um ihn abzutrocknen. Wie der Jüngling zu dem Burschen trat, wusste jener nicht recht, wie er in solch feiner Gesellschaft ein Gespräch zu führen hatte, dazu noch nackend. Der König, ein rechter Schwätzer, half ihm jedoch aus, indem er aus dem Kutschfenster sah und rief:

»Endlich schaue ich dem guten Freund ins Antlitz, der mich mit den köstlichsten Kastanien versorgt, die ich je gegessen habe! Mein Dank wurde doch hoffentlich jedes Mal geflissentlich übermittelt?«

»Oh ja, mein Katerchen, also mein Diener brachte mir verlässlich Eure Botschaft und das Gold, wofür ich mich wiederum bei Euch bedanken will.«

»Lasst gut sein, lasst gut sein. Meinen Neffen, vielmehr den Sohn meines Vetters, will ich Euch vorstellen. Mir scheint, er habe das gleiche Alter wie Ihr?«

Die beiden jungen Männer sahen einander an und keiner wusste, was zu sagen wäre. Der Neffe rieb mit einem Tuch die Wasserperlen von der reinen Haut des Burschen, genauso langsam und einfühlsam, wie der Kater es vormals dem Müllerssohn beigebracht hatte. Da hub der vermeintliche Graf vor Aufregung zu stottern an, denn unbedingt musste er verbergen, dass seine untere Gegend auf diese behutsamen Berührungen reagieren wollte.

»Ist Eure… Eure Fahrt ins Grüne denn eine… eine angenehme Abwechslung zum Königsschloss?«, fragte er schüchtern. »Ist das Wetter Eurer Majestät angenehm?«

Aber der König wollte nicht übers Wetter plaudern. Vielmehr bat der den Grafen, sich zur Erscheinung des Neffen zu äußern, denn ein paar Komplimente, so meinte der König, könnten die Schwermut lindern, die noch immer dem Jüngling anhaftete.

»Nun, er sieht freilich sehr schön aus… nett, wollte ich sagen…«, rang der junge Bursche um Worte und kriegte einen hochroten Kopf dabei.

Ebenso rot glühten die Wangen des Jünglings, denn er war mit dem Trockentuch an der Rückpartie angelangt und der Anblick reizte seine Augen.

»Eben, eben, das sage ich auch«, pflichtete der König bei, in der Hoffnung, sein Neffe würde sich darüber freuen. »Entzückend ist er, man möchte fast meinen, knusprig wie, ja wie…«

»Wie eine Kastanie?«, fragte der vermeintliche Graf und der König begann zu lachen.

Sein Neffe war aber über den Vergleich nicht erfreut und bat, man möge solcherlei Witz über ihn unterlassen. Da entschuldigte sich der junge Bursche, dass er niemanden habe kränken wollen. Er tat dies so ehrerbietig, ergriff dabei sogar die Hände des Jünglings, und der verzieh ihm, wohl angesichts der nackten Gestalt, schnell.

Nun erinnerte sich der Bursche der Lehrstunde des Katers, wollte den Augenblick nutzen und die Begegnung mit dem Jüngling als eine Prüfung ansehen; denn wann würde er auf eine weitere Gelegenheit stoßen, die von derartiger Sinnlichkeit war? Also ließ er seine Fingerkuppen über den Handrücken und das Gelenk des Neffen streifen und merkte, wie im Zuge dessen ein Lächeln über das schwermütige Gesicht huschte. Daraufhin bettete er die Hände des Jünglings behutsam auf seine Brust – das Trockentuch war schon längst unachtsam auf den Erdboden gefallen – und fuhr gemessenen Fingers die Arme entlang zu den Schultern. Zaghaft liebkoste er den Hals, den Nacken und die Kehle des königlichen Neffen, und erst als jener die Augen schloss und ein zweites Mal lächelte, legte er seine Lippen ganz flüchtig auf die des anderen.

Was nur ein Hauch eines Kusses war, entfaltete große Wirkung. Der Jüngling gab sich dem Burschen hin, der jede einzelne Stelle auf der unbekannten Haut nur für Bruchteile berührte, aber damit ein Verlangen auslöste, das beide bisher nicht gekannt hatten. Manchmal streiften die Nägel seiner Finger nur die Spitzen der fremden Härchen, und doch erschauerte der Jüngling dabei, als ob tausend gewaltige Sturmwinde um ihn wehen würden und ihn umblasen wollten.

Sie ließen sich auffallend lange Zeit für diese vorsichtige, gegenseitige Erkundung, bis sogar der König in seiner Kutsche merkte, dass etwas Eigentümliches vor sich ging. Als er erkannte, was das war, stutzte er zunächst, sah dann die Schwermut aus dem Gesicht des Neffen schwinden und gewährte darum den beiden ihr Tun. Mal schaute er hin, beeindruckt von der Kunstfertigkeit des Grafen; mal schaute er weg, beschämt, den eigenen Neffen, vielmehr Sohn des Vetters, in derartigem Zustande zu sehen.

Erst als es für den jungen Burschen nichts mehr zu tun gab, weil die Schwermut endgültig dem königlichen Neffen entwichen war, legte er sich die neuen Gewänder über die getrockneten Schultern und bewegte sich in ihnen sogleich um vieles gravitätischer als vormals in seinen bequemen, aber rauen Müllerkleidern.

»Setz Er sich nur gleich zu uns in die Kutsche«, rief der König, »auf dass wir unsere Bekanntschaft vertiefen und, wie von Eurem Diener vermerkt, in Eure Grafschaft zum Empfang fahren!«

Der Graf von Mühlenberg erwiderte höflich:

»Herr König, ich muss Euch verbunden sein für die Hilfe, die Ihr mir zustatten werden ließet, als ich dort im See, ganz nackt und ohne Kleider, nicht wusste, wohin…«

Der König aber beschwichtigte seinen Gast, es müsse keine Rede davon sein, da er einem Freund gern aus der Not geholfen habe. Und indem die Kutsche weiterfuhr und der König von diesem und jenem schwätzte, betrachteten sich Neffe und Graf schweigend und einträchtig.

Der Kater war mittlerweile weit vorausgelaufen und zu einer großen Fichtenschonung gekommen, wo sich über hundert Leute befanden und Nadeln sammelten. Er fragte die fleißigen Leute, wem diese Fichtenschonung gehöre, und sie antworteten:

»Sie gehört dem großen Zauberer. Allabendlich legt er sich in die spitzen Fichtennadeln und lässt seine Haut durchbohren, weil ihn der piksende Schmerz erquickt. Ist er völlig von Stichen übersät, kann er erst recht schlafen.«

Ein absonderlicher Zauberer, dachte sich der Kater, hielt sich aber nicht lange mit Nachdenken auf, sondern rief den Leuten zu:

»Hört, bald wird ein König vorbeifahren. Wenn er fragt, wem die Fichten gehören, so antwortet: dem Grafen von Mühlenberg. Und wenn er fragt, wofür die Fichtennadeln gesammelt würden, erzählt ihm, man koche daraus Öl, mit dem der Graf sich einreiben und seine Haut duftend und anschmiegsam machen wolle! Tut ihr’s nicht, werdet ihr nimmermehr der Macht des Zauberers entkommen!«

Die schneidigen Worte beeindruckten die Nadelsammler und in der Hoffnung, den Zauberer los zu werden, willigten sie in des Katers Vorschlag ein. Der ging darauf weiter und kam an einen Rosenhag, wo mehr als zweihundert Leute die Früchte und Blüten von den Zweigen schlugen und die dornenreichsten auf einen Wagen luden. Auf seine Frage, wem der Rosenhag gehöre, antworteten die fleißigen Leute:

»Er gehört dem großen Zauberer. Allmorgendlich badet er sich in den spitzen Dornen und lässt sich stechen. Ist er ganz von brennenden Spuren übersät, wird er erst recht wach.«

Ein wirklich absonderlicher Zauberer, dachte sich der Kater erneut und rief den Leuten zu:

»Hört, gleich wird ein König vorbeifahren, und wenn er fragt, wem der Hag und die Rosenstöcke gehören, so antwortet: dem Grafen von Mühlenberg. Und wenn er fragt, was ihr hier tut, so sammelt ihr die weichen Blütenblätter, mit denen der Graf seine Bettstatt füllt, damit er behaglich darin schlummern kann! Tut ihr’s nicht, werdet ihr nimmermehr der Macht des Zauberers entgehen!«

Die forschen Worte beeindruckten die Dornensammler und in der Zuversicht, den Zauberer bald los zu sein, willigten sie in den Vorschlag ein. Der Kater bemühte seine Stiefel noch einmal, lief weiter fort und gelangte bald an des Zauberers Schloss, trat kecklich hinein und direkt vor ihn hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an und fragte brummend, was er wolle. Der Kater verbeugte sich galant, wackelte mit dem Puschelschwanz und sprach:

»Verehrter Zauberer, ich habe gehört, dass Ihr schon viele hundert Jahre in diesem Schlosse wohnt. Das erscheint mir aber ganz unmöglich, und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen.«

Der Zauberer erwiderte stolz:

»Nun siehst du mich und glaubst es wohl, denn einhundert, zweihundert oder fünfhundert Jahre zu leben, ist für Zauberer wie mich eine Kleinigkeit.«

Der Kater stellte sich verwundert und entgegnete mit aller Hochachtung:

»Das ist unglaublich und unerhört, desgleichen hätte ich mir nicht im Traume gedacht; und dabei ist Euer Haar nur im Ansatz ergraut und Euer Bart nur so lang wie der eines Achtzigjährigen. Eieiei, wenn ich’s nicht besser wüsste, meinte ich, dass Ihr mich zum Narren hieltet.«

Da schaute ihm der Zauberer böse ins Gesicht, doch der Kater ließ sich nicht unterkriegen und fuhr in noch unterwürfigerem Ton fort:

»Versteht, was Euer ergebenster Diener meint, werter Zauberer. Wäre ich Euren Künsten mächtig, gäbe ich mich nicht zufrieden, wie ein würdevoller Weiser auszusehen, um mein Alter zu verbergen. Hochmütig wäre ich und eitel genug, mein Aussehen viel jünger und frischer zu machen – gleich eines verwegenen Haudegens. Aber dafür reicht vielleicht Eure Macht nicht aus?«

»Das ist gar nichts«, höhnte der Zauberer und verwandelte sich, um seine Kunst unter Beweis zu stellen, in einen jugendlichen Recken, der in engen Strümpfen daherschritt, mit seiner Kraft protzte und siegessicher an sein Gemächt griff. »Dies ist meine Waffe, mit der ich großmäulige Zweifler wie dich aufspieße und zum Winseln bringe.«

»Ei, was seid Ihr plötzlich fesch und draufgängerisch«, lobte der Kater, drehte dem Zauberer seine Rückpartie zu und lud ihn ein, seine Verwegenheit sogleich auszuleben.

Das tat der Haudegen augenblicklich, sprengte mit seiner spitzen Waffe das Katertor und bohrte, sich an Stiefel und Puschelschwanz festhaltend, immer wieder voran, bis sein Gast wirklich und wahrhaftig winseln musste.

»Welch Kampfesmut, welch Waghalsigkeit«, lobte der Kater, und angetan von diesen Schmeicheleien glaubte der Haudegen, er müsse ihm noch weitere Kunststücke zeigen.