Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

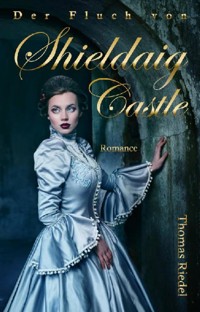

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als nach dem Tod ihres Vaters auch noch ihre Mutter viel zu früh verstirbt, steht die blutjunge Gwenaëlle allein im Leben. Sie wird zwar von der stolzen, adeligen Familie ihrer Tante aufgenommen, aber bei ihrem Eintreffen zeigt sich, dass sie auf ›Castle Ballantyne‹ nicht willkommen und nur geduldet ist. Unverdrossen übernimmt sie all die Pflichten, die man ihr aufbürdet und versucht der feindseligen Haltung ihrer Verwandten mit Geduld und Freundlichkeit zu begegnen. Sie ahnt nicht, dass die Ablehnung ihrer Person auf ihre Mutter zurückzuführen ist. Als sich das Geschehen aus der Vergangenheit schicksalhaft wiederholt, wird Gwenaëlles Lage unerträglich. Auch ihre Liebe, die sie mit dem jungen Marquis Alexander of Roseberry verbindet, droht daran zu zerbrechen und treibt sie zu einem letzten verzweifelten Schritt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gwenaëlle

Der Sehnsucht verfallen

Gwenaëlle

Der Sehnsucht verfallen

Thomas Riedel

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnd.d-nb.de abrufbar

Kein Teil des vorliegenden Werks darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zugänglich gemacht werden.

2. Auflage (überarbeitet)

Covergestaltung:

© 2018 Thomas Riedel

Coverfoto:

© 2018 Majorgaine

Depositphotos.com, ID: 48640719

ImpressumCopyright: © 2019 Thomas RiedelDruck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.deISBN siehe letzte Seite des Buchblocks

»Ein Mann, der seine Frau liebt,

achtet nicht auf ihr Kleid,

sondern auf seine Frau.

Fängt er an,

auf ihre Kleidung zu achten,

hat seine Liebe schon nachgelassen.«

Henry Miller

(1891-1980)

1

D

urch das geöffnete Fenster drang der Duft der blühenden Linde, deren Äste fast in das Zimmer hineinreichten, und ein leichter Wind blähte die zarten weißen Baumwollgardinen. Die einfach eingerichtete Wohnstube atmete eine behagliche Ruhe, und man hätte annehmen sollen, dass sich diese heitere Gelassenheit auch auf die Stimmung der Menschen darin auswirken müsse. Doch das war keineswegs der Fall.

Gwenaëlle, hob ihr verweintes Gesicht und starrte vor sich. »Ach, Mom! … Warum bist du nur so früh gestorben und hast mich auf dieser Welt allein zurückgelassen?!« Sie hatte diese verzweifelten Worte laut vor sind hingesprochen, und ein neuer Strom an Tränen bahnte sich seinen Weg aus ihren Augen über die Wangen, während sie leise klagend vor sich hin schluchzte: »Ich wollte, … ich wäre auch tot und bei dir.«

»So etwas solltest du wirklich nicht sagen, Gwenaëlle!«, entgegnete ihre alte Lehrerin, Miss Abernathy, energisch. »Ich verstehe ja nur zu gut, dass du traurig bist, und ganz gewiss, hat es das Schicksal nicht gut mit dir gemeint, aber glaube mir, keinem Menschen bleiben Schmerzen und Kummer erspart. Auch du musst dir Mühe geben, damit fertig zu werden … Denk doch daran, wie sehr deine Mutter in den letzten Monaten gelitten hat, und gönne ihr die Ruhe«, fügte sie dann mit weicher Stimme hinzu.

»Ja, ja, das ich tue ich auch, ganz bestimmt«, erwiderte sie, noch immer von Schluchzen unterbrochen. »Aber das ich nun auch noch nach ›Castle Ballantyne‹ gehen soll …«

»Du darfst den Mut nicht verlieren, mein liebes Kind. Vielleicht gefällt es dir dort besser, als du jetzt denkst«, meinte Miss Abernathy, die ihr gegenübersaß und schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. Aber sie sah an Gwenaëlles Ausdruck, dass sie dieser Trost nicht wirklich überzeugte, denn sie schüttelte ablehnend den Kopf und antwortete nicht.

Für eine Weile blieb es in dem kleinen freundlichen Raum still.

Die weißhaarige Miss Rowina Abernathy machte weiter einen ganzen zufriedenen Eindruck. In aufrechter Haltung saß sie auf dem kleinen Sofa, und ihre immer noch flinken Hände beschäftigten sich eifrig mit einer hauchdünnen Stickerei. Über die Ränder ihrer Sehhilfe warf sie forschende Blicke auf Gwenaëlle, die immer noch stumm vor sich hinstarrte. Schmal und zart wirkte sie in ihrem schlichten, hochgeschlossenen Trauerkleid, und ihr blasses Gesicht mit den großen, durch Tränen verdunkelten Augen verriet ihr frühes Leid. Ihre wundervollen schulterlangen Locken, auf die gerade die Sonne fiel, sahen aus wie gesponnenes rötliches Gold.

»Komm, schenk uns noch einmal ein, meine Liebe«, unterbrach Miss Abernathy die Stille, »und dann nimm dir etwas von dem Kuchen. Ich habe ihn extra für dich gebacken und bin ganz gespannt, ob er dir schmeckt.«

Ihrer Aufforderung folgend, griff Gwenaëlle nach der Teekanne und füllte die beiden Tassen. Sie legte sich ein Stück auf den Teller, machte aber keine Anstalten, davon zu essen.

Miss Abernathy bemerkte es aus den Augenwinkeln, aber sie verlor kein Wort darüber. Stattdessen versuchte sie, das junge Mädchen zum Reden zu bringen. »Bist du mit deinen Reisevorbereitungen eigentlich schon fertig?«, erkundigte sie sich freundlich.

Gwenaëlle nickte kurz, doch dann kam es plötzlich wie ein Aufschrei aus ihr heraus: »Ach, wenn ich doch nur hierbleiben könnte!«

»Aber, mein Kind«, sagte Miss Abernathy tröstend, »nun sei doch vernünftig! Du weißt ja selbst, dass es nicht geht. Und du hast es auch deiner lieben Mutter versprochen, nach Ballantyne zu gehen … Sie wird schon gewusst haben, warum«, setzte sie rasch hinzu, als Gwenaëlle etwas entgegnen wollte. »Schließlich sind es doch deine einzigen Verwandten, die sich sofort bereit erklärt haben, dich aufzunehmen und für deine weitere Zukunft zu sorgen.«

»Aber all die Jahre hat sich niemand von ihnen um uns gekümmert, weil sie es meiner Mutter nicht verzeihen konnten, dass sie Vater geheiratet hat … Einen Mann, der nicht dem Adel angehörte und zudem noch Maler war. Auch nach seinem plötzlichen Tod hat sich daran nichts geändert … Und jetzt soll ich zu diesem fremden Menschen, die nichts von mir wissen und mich bestimmt nicht mögen werden …« Der kaum versiegte Strom an Tränen brach von neuem hervor und hinderte sie am Weitersprechen.

»Weine dich ruhig aus, mein Liebes«, sagte Miss Abernathy weich, »das erleichtert, und heißt es nicht, dass man alles ein wenig klarer sieht, wenn man geweint hat?«

Allmählich beruhigte sich Gwenaëlle. »Was müssen Sie von mir denken, Miss Abernathy, dass ich mich so gehen ließ …«, meinte sie entschuldigend.

Die alte Dame winkte begütigend ab. »Lass nur, mein Kind, ich verstehe sehr gut, wie dir zumute ist.« Sie blickte von ihrer Handarbeit auf. »Aber nun hör einmal zu, was ich dir jetzt sage: Du warst so viele Jahre meine Schülerin, und ich kenne dich recht genau. Darum nimm dir meinen Rat zu Herzen: Sei nicht voreingenommen gegen Menschen, die du nicht kennst! Damit machst du es dir und anderen nur unnötig schwer. Versuche einfach, deine neuen Verwandten lieb zu gewinnen, auch wenn dir manches an ihnen nicht gleich gefällt. Wenn sie sehen, dass du dir Mühe gibst, dich einzuleben, dann wirst du dich sicher gut mit ihnen verstehen und in Ballantyne eine neue Heimat finden.«

»Aber gewiss werden sie auf mich herabsehen, weil ich nur einen bürgerlichen Namen habe«, wandte Gwenaëlle zaghaft ein.

»Ach, Unsinn! Du trägst den Namen deines Vaters, der ein sehr bekannter Maler war, und du hast allen Grund, darauf stolz zu sein. Vergiss das nie! Außerdem war ›Castle Ballantyne‹ die Heimat deiner Mutter, und es ist nicht mehr als recht, dass man sich jetzt dort deiner annimmt.«

»Aber meine Tante hat gar nicht so geschrieben, als wenn ihr an mein Kommen besonders viel liegen würde.« Dabei zog sie ein gefaltetes Blatt Papier aus ihrem Retikül, und obwohl sie die wenigen Zeilen schon fast auswendig kannte, las sie den Text noch einmal halblaut vor: »Liebe Gwenaëlle! Mit Bedauern habe ich vom Tod Deiner Mutter gehört. Obwohl sie sich durch ihre Heirat ganz von unserer Familie gelöst hat, habe ich mich dennoch entschlossen, ihre letzte Bitte zu erfüllen und Dir auf ›Castle Ballantyne‹ ein Unterkommen zu gewähren. Teile Deine Ankunft möglichst rechtzeitig mit, damit ich eine Kutsche zur Bahnstation schicken kann. Es grüßt Deine Tante Waynette, Baroness of Brackenridge auf ›Castle Ballantyne‹.« Zögernd ließ sie den Brief in ihren Schoß sinken und sah ihre alte Lehrerin an.

Rowina Abernathy erwiderte zunächst nichts, denn nun war sie doch etwas erschüttert über die kalte, abweisende Art und Weise, wie die Baroness an ihre Nichte schrieb. Wenngleich Gwenaëlles Mutter nur deren Stiefschwester gewesen war, weil der gemeinsame Vater noch einmal geheiratet hatte, so hätte man doch annehmen sollen, dass sie dem jungen Mädchen, dem das Schicksal so früh beide Elternteile geraubt hatte, etwas mehr herzliche Anteilnahme entgegenbringen würde. Es wunderte sie jetzt nicht mehr, warum Gwenaëlle so ungern zu ihren neuen Verwandten wollte! Aber es hatte ja keinen Zweck, sie in dieser Abneigung zu bestärken, denn sonst würde sie sich wahrscheinlich noch schwerer in dieser für sie völlig neuen Umgebung eingewöhnen. Folglich versuchte sie, einen möglichst zuversichtlichen Ton anzuschlagen, als sie sich Gwenaëlle zuwandte. »Nun, der Brief ist sicher etwas kühl gehalten, das muss ich unumwunden eingestehen. Aber du musst auch bedenken, dass du deiner Tante völlig unbekannt bist und sie daher nicht weiß, was sie von dir zu halten hat. Es wird also viel an dir liegen, wie sich euer künftiges Verhältnis gestaltet.«

»Mir ist so bange, wenn ich an die Zukunft denke«, seufzte das junge Mädchen und tupfte sich verstohlen noch einige Träne ab, die sich in ihre Augen gedrängt hatte.

»Ach, komm, Gwenaëlle! Ich bin schließlich auch noch da«, lächelte Miss Abernathy. »Und wenn du wirklich einmal gar nicht mehr aus und ein weißt, dann wende dich getrost an mich. Ich werde dir immer helfen, sofern es in meiner Macht liegt.«

Impulsiv sprang Gwenaëlle auf und umarmte ihre Lehrerin herzlich. »Vielen, lieben Dank, gute Miss Abernathy! Ich werde nie vergessen, wie gütig Sie immer zu mir waren … Sie vergessen mich nicht ganz, nicht wahr, wenn ich von hier fort bin?«, versicherte sie sich noch einmal.

»Wie kannst du so etwas überhaupt denken!«, wehrte ihre Lehrerin entrüstet ab. »Jetzt, wo ich pensioniert bin, habe ich mehr als genug Zeit, an alle meine ehemaligen Zöglinge zu denken, und da du mir immer eine besonders liebe und brave Schülerin warst, werde ich deinen zukünftigen Lebensweg natürlich mit besonderem Interesse verfolgen. Schreibe mir nur recht ausführlich, wie es dir auf ›Castle Ballantyne‹ ergeht, hörst du?«

»Ja, natürlich, das werde ich ganz bestimmt tun«, versprach sie. »Sie sind der einzige Mensch hier in der Stadt, an dem ich hänge und von dem mir der Abschied wirklich schwerfällt«, setzte sie leise hinzu.

»Nun, du hast doch auch Freundinnen, zum Beispiel die Pamela Catherwood, mit der du dich immer sehr gut verstanden hast«, meinte Miss Abernathy.

»Ach, die haben alle schon bestimmte Pläne für die Zukunft. Und Pamela geht nächsten Monat nach Birmingham, da wird sie bald genug neue Bekannte finden«, meinte Gwenaëlle betrübt. »Aber ich muss mich jetzt verabschieden, liebe Miss Abernathy, denn ich möchte noch einmal auf den Friedhof, ehe ich morgen abreise.«

»Tu das nur, mein Kind«, stimmte Miss Abernathy ihr lächelnd zu. »Ich würde dich gern begleiten, aber gerade heute habe ich wieder so arge Schmerzen in meinen Beinen. Du kannst aber ohne Sorge sein: Ich werde regelmäßig nach der Grabstelle deiner Eltern sehen und dafür Sorge tragen, dass sie gepflegt wird.«

Gwenaëlle konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie nun endgültig Abschied von ihrer alten Lehrerin nahm.

Auch Miss Abernathy kämpfte mit ihrer Rührung, als sie ihre ehemalige Schülerin in ihre Arme schloss, und strich ihr mit einer mütterlichen Bewegung über die rotgoldenen Locken. »Bleibe mir nur so, wie du bist, mein Kind«, flüsterte sie sanft und gab ihr einen Kuss auf die Wange, ehe sie Gwenaëlle freigab »Etwas Besseres kann ich dir nicht wünschen, … und nun lebe wohl, Liebes!«

*

Wie im Traum ging Gwenaëlle durch die Straßen der Stadt, die sie nun auf immer verlassen sollte. Sie achtete nicht auf die Blicke der vorübergehenden Passanten, die sie in ihrem schwarzen Kleid und mit dem blassen Gesicht oft recht mitleidig streiften. Ihre Gedanken waren weit fort. Sie fragte sich, was ihr die Zukunft bringen würde? Unendlich verlassen und einsam kam sie sich vor, und die Aussicht, nun auf ›Castle Ballantyne‹ zu den ihr unbekannten Verwandten gehen zu müssen bedrückte sie mehr, als sie sich einzugestehen wagte.

Als sie den Friedhof erreicht hatte und vor dem Grab ihrer Mutter stand, wollte die Verzweiflung sie fast übermannen. Sie sank neben dem Hügel nieder, auf dem noch einige halbverwelkte Kränze lagen; man hatte die Tote erst vor knapp zwei Wochen zur letzten Ruhe gebettet. Wieder liefen dicke Tränen über Gwenaëlles Wangen.

»Ach, Mom, warum nur? Warum musstest du so früh gehen?«, klagte sie leise. »Hättest du mich doch nur mitgenommen, anstatt mich hier allein zurückzulassen!«

Unwillkürlich stiegen die Bilder ihrer glücklichen Kindheit vor ihr auf. Da war ihr Vater, den sie nie anders als froh und strahlend gekannt hatte, wie er ihre Mutter mit rührender Liebe umsorgte und ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen suchte. Und die kleine, zarte Frau hing mit den gleichen zärtlichen Gefühlen an ihm. Sie war auf ihn als Mann genauso stolz wie auf seine Kunst. Nie hatte es zwischen den beiden ein böses Wort oder gar Streit gegeben.

Und in dieser Atmosphäre des Glücks und der Geborgenheit war Gwenaëlle aufgewachsen, umsorgt und behütet.

Doch dann hatte das Unglück die kleine Familie wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel getroffen. Gwenaëlle erinnerte sich noch genau daran, wie stolz und glücklich ihre Mutter gewesen war, als ihr Vater die Einladung bekam, seine letzten Bilder auf einer großen Glasgower Kunstausstellung zu zeigen. Das bedeutete die Bestätigung seines Könnens und würde ihm sicher viel Anerkennung und Ehren bringen. Bis jetzt hatte man immer noch recht bescheiden gelebt, aber nun wurden Pläne für die Zukunft geschmiedet und ein Umzug in die nahe Großstadt erwogen, wo sich künstlerisch ein besseres Tätigkeitsfeld bot.

Anthony McMasters war allein nach Glasgow gefahren, weil sich seine Frau Tempest den Anstrengungen der weiten Reise bei dem kalten Winterwetter nicht aussetzen wollte. Aber Gwenaëlle, obwohl sie noch ein halbes Kind war, spürte genau, wie sehr ihre Mutter unter der kurzen Trennung litt, und sie selbst konnte es kaum erwarten, bis der geliebte Vater zurückkam. Endlich traf das ersehnte Telegramm ein, das seine Rückkehr anmeldete. Erwartungsvoll eilten sie beide zur Bahnstation, um ihn in Empfang zu nehmen. Doch die gebeugte, müde Gestalt, die sich mit sichtlicher Anstrengung aus dem Waggon tastete – war das wirklich der stets so vergnügte, strahlende Vater, der sein Kind sonst bei jedem Wiedersehen jubelnd auf seinen Armen emporgehoben hatte? Gwenaëlle wagte kaum nach seiner Hand zu fassen und warf nur einen ängstlich fragenden Blick zu ihrer Mutter hinüber. Auch auf deren Gesicht malte sich das Erschrecken über das veränderte Aussehen ihres Ehemannes.

»Um Gottes willen, was ist mit dir?«, fragte sie rasch. »Bist du krank?«

Ihr Gatte winkte mit einer hilflosen kleinen Gebärde ab. »Ach, es ist wohl nichts Schlimmes. Ich habe mich anscheinend in Glasgow ein bisschen erkältet, und da ist mir die Rückreise nicht bekommen. Aber zu Hause wird das sicher bald besser werden.«

Doch schon die kurze Fahrt zur Wohnung, die sie mit einer Droschke zurückgelegt hatten, schien ihn sehr anzustrengen, denn er lehnte mit geschlossenen Augen in einer Ecke, und sein Gesicht überzog sich mit einer fahlen Blässe. Nur mit Hilfe des Droschkers gelang es ihrer Mutter, ihn ins Haus zu bringen, und der biedere Kutscher erbot sich von selbst, sofort bei einem Arzt vorbeizufahren und ihn herzuschicken.

Kurz darauf erschien der Mediziner und stellte nach eingehender Untersuchung eine schwere Lungenentzündung fest. Einen Augenblick erwog er, ihn in ein Hospital zu überführen, aber bei dem Zustand erschien ihm das letztlich zu gefährlich – auch hätte sich die Familie einen teuren Krankenhausaufenthalt kaum leisten können. So gab er rasch einige Anordnungen und versprach, eine erfahrene Pflegerin vorbeizuschicken.

Ihre Mutter wollte nichts davon wissen, doch als Dr. Porterfield ihr eindringlich klarmachte, dass sie auch an ihr Kind denken müsse, gab sie schließlich nach.

Wenn Gwenaëlle später an diese Tage zurückdachte, erschienen sie ihr wie ein böser, schmerzhafter Traum. Nur auf ein paar Augenblicke durfte sie ihren Vater sehen, wenn sie auf Zehenspitzen an sein Bett schlich. Sie rief ihn leise an, aber er erkannte sie bereits nicht mehr. Das Fieber hatte ihn gepackt, und stoßweise kam der Atem aus seiner Brust.

Mit übermenschlicher Anstrengung widmete sich ihre Mutter seiner Pflege und versuchte, dem Tod seine Beute abzujagen. Aber das Schicksal hatte es anders beschlossen. Nur eine Woche nach seiner Rückkehr aus Glasgow erlag er der tückischen Krankheit und ließ Frau und Kind in unsagbarem Schmerz zurück.

Von diesem Augenblick an war Gwenaëlles glückliche Kindheit zu Ende. Wohl gab sich ihre Mutter alle Mühe, ihren Kummer um den toten Gatten zu tragen und ihr den Vater zu ersetzen, aber es war, als sei der Lebensnerv in ihr zerrissen. Sie, die immer schon zart und anfällig gewesen war, verfiel zusehends und vermochte nur mit Mühe die täglichen Pflichten des kleinen Haushalts zu erfüllen. Dazu gesellten sich bald auch noch äußere Sorgen, denn auch wenn ihr Mann ein bekannter Maler gewesen war, Reichtümer hatte er nicht ansammeln können. Dazu war er noch zu jung gewesen und voller Schaffenskraft. – Wie hätte er da an Krankheit und gar Tod denken sollen?

Da ihr Mann ihr stets alle finanziellen Dinge abgenommen hatte, war sie recht unerfahren und musste ihre Unkenntnis nun teuer bezahlen. Das kleine Vermögen schmolz rasch zusammen, und sie sah sich verzweifelt nach irgendeinem Erwerb um. Aber was sollte sie tun, wo sie doch nichts Richtiges gelernt hatte? Zudem war ihre zarte Gesundheit keiner schweren Arbeit gewachsen.

Endlich besann sie sich auf ihre Fertigkeiten, feine Handarbeiten herzustellen, und sie fand sogar ein Geschäft, das ihr diese abnahm. Es war zwar eine mühselige Arbeit, die nur wenig einbrachte, aber immerhin reichte es für das Nötigste. Gwenaëlle sollte wenigstens die höhere Schule beenden, damit ihr später bessere Möglichkeiten offenstanden – auch wenn sie vermutlich nie eine Universität besuchen und studieren würde.

Und Gwenaëlle selbst kannte keinen sehnlicheren Wunsch, als so bald wie möglich auf eigenen Füßen zu stehen, damit sie der geliebten Mutter die Sorgen abnehmen und ihr das Leben ein wenig erleichtern konnte.

Ihre Mutter hatte sich von den wenigen Bekannten, mit denen sie und ihr Vater früher verkehrt hatten, vollkommen zurückgezogen. Einerseits erlaubten ihre bescheidenen Mittel ihr keinerlei Nebenausgaben, die nun einmal auch mit der einfachsten Geselligkeit verbunden waren, andererseits fühlte sie sich noch immer außerstande, mit Fremden über ihren Gatten zu reden – und das hätte sich wohl kaum vermeiden lassen. Sie hatte den Verlust noch nicht verwunden und trauerte mit unverminderter Stärke um ihn.

Nur mit ihrer Tochter vermochte sie über den geliebten Entschlafenen zu reden, ohne dass es ihr allzu wehtat. Je mehr Gwenaëlle heranwuchs, umso tiefer wurde deren Verständnis und Bewunderung für die Mutter, die mit so unerschütterlicher Liebe an ihrem toten Vater hing. Nicht oft genug konnte sie davon hören, wie sich ihre Eltern damals kennengelernt hatten, und welche Schwierigkeiten sie hatten überwinden müssen, bis es zur Heirat kam.

Auch von ihrer glücklichen Jugendzeit auf ›Castle Ballantyne‹ erzählte ihre Mutter, aber nie kam ein vorwurfsvolles oder gar anklagendes Wort gegen Vater oder Stiefschwester über ihre Lippen, die ihr später die Heirat mit dem bürgerlichen Maler nie verziehen und sie darum vom Erbe ausgeschlossen hatten.

Aber trotz aller Liebe und Zärtlichkeit, mit der Gwenaëlle ihre Mutter umsorgte, entging es ihr nicht, dass diese immer mehr in sich verfiel. Es war wohl so, dass sie sich einfach in Sehnsucht nach ihrem toten Ehemann verzehrte, und da ihr Herz ohnehin immer sehr schwach gewesen war, bedurfte es nur eines geringfügigen Anlasses, um sie auf das Krankenlager zu werfen, von dem sie nicht aufstehen sollte.

Gwenaëlle wehrte sich mit verzweifelter Anstrengung gegen diesen neuen Schicksalsschlag Hilflos musste sie dabei zusehen, wie das Leben ihrer Mutter langsam aber stetig verlöschte – gleich einer Kerzenflamme, die sich selbst verzehrte.

Ehe sie jedoch für immer die Augen schloss, vertraute sie sich ihrem Kind an und berichtete ihr, dass sie sich an ihre Stiefschwester Waynette auf ›Castle Ballantyne‹ gewandt habe mit der Bitte, ihre Tochter, nach ihrem Tod, bei sich aufzunehmen.

»Du musst mir versprechen, mein liebes Kind«, bat sie mit versagender Stimme, »dass du dort hingehen wirst. Eher kann ich nicht ruhig sterben.«

Gwenaëlle versprach es, wenn auch schweren Herzens, denn sie fühlte eine heftige Abneigung gegen die unbekannten Verwandten, die sich bisher nie um sie und ihre Mutter gekümmert hatten.

Und nun kniete sie hier vor dem kleinen, sorgsam aufgeschütteten Hügel, der das Liebste verbarg, das sie besessen hatte. Noch immer schien es ihr unfassbar, dass sie nie wieder die leise, zärtliche Stimme hören sollte, die ihr bis jetzt Sinn und Inhalt des Lebens gewesen war.

Plötzlich war es ihr, als ob eine Hand sie leicht streifte. Sie blickte auf und bemerkte, dass ein Zweig des Rosenstrauches, der nebenan auf dem Grab ihres Vaters wuchs, sich in einem leichten Windhauch neigte, und mit dessen duftenden Blütenblättern ihre Wange berührt hatte.

Auf seltsame Weise fühlte sie sich getröstet. Augenblicklich dachte sie an ihr Lieblingsmärchen, das ihr ihre Eltern so oft vorgelesen hatten. Und unter Tränen kamen Gwenaëlle die letzten Worte in den Sinn, die die Mutter in ›Aschenputtel‹ zu ihrer Tochter sprach, bevor sie für immer die Augen schloss: ›Liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein.‹

In diesem Moment hatte sie das Gefühl, als seien ihr ihre Eltern ganz nah und schickten ihr einen Stillen Gruß aus dem Jenseits.

Sie sprach noch ein inniges Gebet, ehe sie sich langsam erhob und auf den Heimweg machte.

***

2

B

aroness Waynette of Brackenridge konnte man noch immer als eine schöne Frau bezeichnen, obwohl sie schon kurz vor ihrem fünfzigsten Geburtstag stand. Aber es war eine Schönheit, die jeden kalt ließ, weil ihr jede Herzlichkeit fehlte. Man brauchte ihr bloß in die kalten, strengen Augen zu sehen, um zu wissen, dass ihr ganzes Wesen ausschließlich vom Verstand und nie vom Gefühl diktiert wurde.

Sie war es auch, die unbestritten ihre Familie und das gesamte Haus beherrschte. Ihr Mann, Baron Stratton, schien sich längst damit abgefunden zu haben, denn nur selten äußerte er eine eigene Meinung. Er vermied es nach Möglichkeit auch, irgendwelche Entschlüsse zu treffen, da er genau wusste, wie eigenwillig seine Frau war und sowieso nur das tat, was sie für richtig hielt.

Zu Beginn ihrer Ehe war das freilich einmal anders gewesen. Damals hatte er noch geglaubt, dass Waynette ihn aus Liebe geheiratet hatte. Doch schon bald darauf musste er einsehen, dass dies eine Täuschung gewesen war.

Der ›schönen Waynette‹, wie sie allgemein in ihrer Jugend genannt worden war, hatte es keineswegs an betuchten Freiern gefehlt. Aber sie sah und liebte nur einen einzigen, den Marquis Romney of Roseberry, der unweit des väterlichen Anwesens ein großes Besitztum besaß. Auf allen Gesellschaften und Festlichkeiten war er ihr Tischherr. Sie ritten fast täglich zusammen aus und spielten ›Lawn Tennis‹, und jeder, der sie kannte, war davon überzeugt, dass es in Kürze zu einer Verlobung zwischen ihnen kommen würde. Auch der junge Marquis machte keinen Hehl daraus, dass ihm die Baroness gefiel. Dennoch zögerte er aus einem ihm selbst unbegreiflichen Grund, sich ihr diesbezüglich zu erklären.

Dann kam eines Tages Waynettes Stiefschwester, die um mehrere Jahre jüngere Tempest, aus dem Internat nach Hause. Sie war fast noch ein Kind mit ihren siebzehn Jahren und besaß keineswegs die auffallende Schönheit der Älteren. Aber es ging ein unendlicher Liebreiz von der zarten, kleinen Gestalt mit den großen, verträumten Augen und den leuchtendroten Locken aus. Als sie zum ersten Mal in der Gesellschaft erschien, flogen ihr sofort alle Herzen zu.

Als ihr der gutaussehende Marquis of Roseberry vorgestellt wurde, starrte dieser sie wie ein Wesen aus einem Märchen an, und ab dieser Minute existierte Waynette für ihn nicht mehr. Und obwohl Tempest ihn nicht im Geringsten ermutigte, ihn auch nicht um eine Spur freundlicher behandelte als all die anderen adeligen jungen Gentlemen, mit denen sie tanzte oder Konversation betrieb, ließ er sie keinen Moment mehr aus den Augen und war unaufhörlich um ihre Gunst bemüht.

Waynette entging das veränderte Verhalten ihres bisherigen Verehrers natürlich nicht. Zunächst bemühte sie sich, es zu übersehen, denn es wollte einfach nicht in ihren Sinn, dass dieses ›unfertige, junge Ding‹, als das ihr die Stiefschwester erschien, ihr ernsthaft gefährlich werden könnte. So sicher fühlte sie sich schon der Zuneigung des Marquis'. Doch mit der Zeit musste sie einsehen, dass sie sich vollkommen verrechnet hatte. Als ihr der Marquis immer offensichtlicher aus dem Weg ging, stellte sie ihn eines Tages deswegen zur Rede. Er war sichtlich peinlich davon berührt, erklärte ihr dann aber ganz offen, dass er sich in seinen Gefühlen für sie getäuscht habe, denn seitdem er Tempest gesehen habe, wisse er, dass diese die Einzige sei, die er lieben und zur Frau begehre könne.

Diese Demütigung vergaß Waynette ihr Leben lang nicht, und ihr einziges Bestreben war es fortan, dass niemand davon erfahren sollte, wie schwer ihr Stolz und ihre Liebe getroffen war. Der Marquis of Roseberry solle sich nur nicht einbilden, dass sie ihm nachtrauere!

Es gab ja schließlich noch genug andere Männer, die sich um ihre Gunst rissen. Den erstbesten würde sie jetzt nehmen, nur um zu beweisen, wie wenig sie sich aus dem Marquis gemacht hatte.

Wenige Tage danach verlobte sie sich mit Baron Brackenridge, einem ihrer treuesten Verehrer, der nie darauf zu hoffen gewagt hatte, dass die stolze, schöne Baroness Waynette ihn erhören würde. Er war äußerlich ein ganz ansehnlicher Mann, verfügte aber über keine nennenswerten Reichtümer, da seine Familie nicht allzu begütert war und sein ältester Bruder das väterliche Gut erbte.

Waynettes verschmähte Liebe wandelte sich in Hass, aber dieser richtete sich weniger gegen den ehemaligen Geliebten als vielmehr gegen die Stiefschwester. Ja, Tempest war an allem schuld, - sie hatte den Marquis betört und mit ihren Unschuldsaugen in ihre Netze gezogen!

Am Abend der Verlobung kam es zwischen den beiden Schwestern zu einer heftigen Auseinandersetzung. Tempest, die ihre Glückwünsche im Trubel des Festes nur ganz flüchtig hatte anbringen können, wollte dies nachholen, als sie später allein waren – aber Waynette fuhr sie sofort heftig an: »Spar dir deine Wünsche! Oder meinst du, ich wüsste nicht genau, wie froh du bist, dass ich dir nicht mehr im Weg stehe? Ab jetzt brauchst du auf mich keine Rücksicht mehr zu nehmen und so zu tun, als wäre dir der Marquis of Roseberry gleichgültig. Es kann ja nicht mehr lange dauern, bis er dich fragt, ob du seine Frau werden willst und bei unserem Vater offiziell um deine Hand anhält. Und du … du wirst ihm beseelt in seine Arme sinken.«

Mit verständnisloser Miene hatte Tempest diesen Ausbruch über sich ergehen lassen. Sie starrte die Schwester an, als ob diese in einer fremden Sprache zu ihr rede. Endlich fasste sie sich und erwiderte: »Was habe ich eigentlich getan? Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst.«

»Nun spiele bloß nicht das Unschuldslamm!«, entgegnete Waynette wütend. »Das verfängt bei mir nicht. Meinst du etwa, ich hätte nicht gemerkt, dass der Marquis nur noch für dich Augen hat, seitdem du hier aufgetaucht bist? Wir waren bereits so gut wie verlobt, und du bist schuld daran, dass er sich auf einmal von mir abgewandt hat.«

»Aber glaube mir doch, Waynette, der Marquis of Roseberry ist mir vollkommen gleichgültig! Gewiss, ich habe mich ganz gern mit ihm unterhalten, weil er eine so nette, freundliche Art hat, doch mir ist der Gedanke überhaupt nicht gekommen, dass er sich für mich interessieren könnte«, versicherte Tempest eifrig. »Es wäre auch völlig zwecklos«, setzte sie nach einem kurzen Zögern mit holdem Erröten hinzu, »denn mein Herz gehört bereits einem anderen.«

Jetzt war das Erstaunen bei Waynette. »Wer ist es?«, fragte sie atemlos.

»Du kennst ihn nicht«, wehrte Tempest ab, »es ist ein unbedeutender junger Maler. Sein Name ist Anthony McMasters. Er ist der Neffe unserer Internatsvorsteherin, der öfter zu Besuch kam. Dabei haben wir uns kennen- und lieben gelernt.«

»Aber wie stellst du das vor? Unser Vater wird niemals einwilligen, dass du einen Bürgerlichen heiratest«, warf Waynette ein.

»Dann müssen Anthony und ich eben warten, bis ich mündig bin«, erwiderte Tempest mit fester Stimme. »Von ihm wird mich keine Macht der Welt trennen, und nie werde ich einen anderen lieben als ihn.«

In Waynettes Herzen regte sich ein leichter Hoffnungsschimmer. »Wenn der Marquis of Roseberry dir nun doch einen Antrag machte, … würdest du ihn tatsächlich abweisen?«, fragte sie eindringlich.

»Ganz gewiss würde ich das«, antwortete Tempest gelassen, ohne eine Sekunde des Zögerns, und bemerkte den leicht verwunderten Blick ihrer Schwester. »Deswegen verstehe ich auch nicht, warum du dich mit dem Baron of Brackenridge verlobt hast, wenn du doch eigentlich den Marquis liebst?«

»Warum? … Damit er sich nicht einbilden sollte, dass ich mir seine Wankelmütigkeit zu Herzen genommen habe«, entgegnete Waynette hochfahrend.

»Ist das nicht aber ein Unrecht gegen Stratton? Er liebt dich bestimmt sehr und geht davon aus, dass du auch ihn ebenso gernhast«, wagte Tempest vorsichtig einzuwenden.

»Ach was! … Und Baron of Brackenridge soll froh sein, dass ich ihn überhaupt nehme«, erwiderte ihre Schwester mit einem höhnischen Lächeln, ehe sie unbeherrscht fortfuhr: »Es hätte alles anders kommen können, … aber dann musstet ja du auftauchen. Der Marquis hätte dich einfach nie zu Gesicht bekommen dürfen!«

»Aber ich bin hier ebenso gut zu Hause wie du, Waynette, und du kannst kaum erwarten, dass ich auf ewig fernbleibe«, wehrte sich Tempest und fügte verärgert hinzu: »Ich muss schon sagen: Ich bin ziemlich aufgebracht über deine haltlose Beschuldigung. Wie kannst du dich nur erdreisten mir unterzuschieben, ich hätte meine Finger nach dem Marquis ausgestreckt und ihn betört? … Aber es hat wohl keinen Sinn, dass wir uns noch länger über dieses Thema unterhalten. Ich hoffe für dich, dass du von selbst zur Einsicht kommst, wie ungerechtfertigt deine impertinenten Vorwürfe sind.«

Waynette blieb ihr darauf eine Antwort schuldig. Sie war ganz von ihren Gedanken in Anspruch genommen. Hatte sie nicht doch vielleicht eine Dummheit begangen, als sie sich so übereilt verlobte, statt weiter um die Liebe des Marquis of Roseberry zu kämpfen? Wenn dieser einsah, dass Tempest nichts von ihm wissen wollte, würde er möglicherweise zu ihr zurückfinden. Warum nur, war ihre Schwester ausgerechnet jetzt zurückgekehrt? Ein paar Wochen oder gar nur ein paar Tage später, und sie wäre sicher schon Romneys Braut gewesen, und niemand hätte sie von diesem Platz verdrängen können.

In dieser Nacht fand sie keinen Schlaf. Sie entwarf die abenteuerlichsten Pläne, was sie tun könne, um den Marquis zurückzugewinnen, kam aber zu keinem endgültigen Entschluss. Immer mehr redete sie sich ein, dass ausschließlich Tempest an allem schuld sei – eine Idee, von der sie nicht mehr loskam.

Nur wenige Tage später erfuhr sie, dass der Marquis of Roseberry um die Hand ihrer Schwester angehalten habe. Ihr Vater, sehr beglückt, dass seine Jüngste eine so glänzende Partie machen sollte, wollte es zunächst nicht fassen, als Tempest ihm erklärte, sie liebe einen anderen und würde nie von ihm lassen. Er schalt sie ein törichtes Ding, das doch gar nicht wisse, was Liebe sei – ja, sie stehe ihm Begriff, ihr Glück mit den Füßen zu treten.

Aber Tempest blieb standhaft und ließ sich weder durch Bitten noch Drohen umstimmen. Als ihr Vater sich in seinem Zorn dazu hinreißen ließ, zu sagen, sie solle sich zu ihrem Liebhaber scheren, und das auf ›Castle Ballantyne‹ kein Platz mehr für sie sei, packte sie ohne Widerrede ihre Koffer und verließ das Gut.

Wenn Waynette gewollt hätte, wäre es ihr sicher gelungen, dieses endgültige Zerwürfnis zwischen ihrem Vater und ihrer Schwester zu verhindern. Aber statt ihr beizustehen, tat sie alles, um den alten Herrn noch mehr gegen Tempest aufzuhetzen.

Ein heißes Gefühl des Triumphs bemächtigte sich ihrer, als Tempest das Anwesen verlassen hatte. Nun war für sie der Weg frei, dachte sie, und keinen Moment störte sie an dem Gedanken, dass sie bereits einem anderen ihr Jawort gegeben hatte. Die Verlobung würde eben wieder aufgelöst. Ihr Vater würde schon dafür sorgen. Baron of Brackenridge bedeutete ihr ja sowieso nicht das Geringste, und das Gerede, das darauf entstehen würde, wollte sie wohl gern in Kauf nehmen, wenn sie dadurch nur zu ihrem Ziel kam.

Aber aus diesem Glückstraum wurde sie jäh herausgerissen. Der Marquis of Roseberry war durch Tempests Absage so schwer getroffen, dass er über Nacht sein Gut verließ und sich umgehend ins Ausland begab. Die Verwaltung seines schottischen Besitztums überließ er einem entfernten Verwandten.

Von dieser Stunde an war in Waynette etwas zerbrochen. Sie war zwar zu stolz, um sich ihre Enttäuschung anmerken zu lassen, aber sie verbannte jedes weiche Gefühl aus ihrem Herzen.

Nach Ablauf der Verlobungszeit heiratete sie den Baron of Brackenridge und bezog mit ihm ›Castle Ballantyne‹, das ihr ja nun allein gehören würde, wenn der Vater einmal starb – denn ihre Schwester war vom Erbe ausgeschlossen worden.

Tempest hatte ihr mehrmals geschrieben und sie herzlich gebeten, ihren doch Vater zu veranlassen, sich wieder mit ihr zu versöhnen und seine Einwilligung zu ihrer Heirat mit dem Maler zu geben. Aber sie antwortete gar nicht darauf und verheimlichte die Briefe. Ihr Vater glaubte infolge, seine jüngste Tochter sei zu verstockt, um den Weg zurück ins elterliche Haus zu finden, und Waynette verstand es auf äußerst geschickte Weise, ihn in dieser Ansicht zu bestärken. Da Tempests Mutter, seine zweite Frau, bereits kurz nach der Geburt verstorben war, gab es auch niemand, der vermittelnd hätte eingreifen können. Als ihn dann selbst ein Herzschlag ereilte, starb er, ohne sich mit seiner Tochter ausgesöhnt zu haben.

Waynettes Ehe mit dem Baron of Brackenridge war nach außen hin mustergültig. Sie schenkte ihrem Gatten drei Kinder. Murdock, der Älteste, war ihr besonderer Liebling und der einzige, dem gegenüber sie sich nachgiebig und herzlich zeigte. Wendelle, die jetzt achtzehnjährige Tochter, sah ihrer Mutter sehr ähnlich und hatte neben ihrer Schönheit auch ihr kühles, hochfahrendes Wesen geerbt. Sie war bis vor kurzem in einem vornehmen Schweizer Mädchenpensionat gewesen und sollte nun im kommenden Herbst in die aristokratische Gesellschaft eingeführt werden.

Nur Valora, der zehnjährige Nachkömmling, schien etwas aus der Art geschlagen. Sie hatte weder die bedächtige Ruhe des Vaters, noch die äußeren Vorzüge der Mutter geerbt, sondern war ein ganz ungebärdiges, wildes Kind, das mit seinen unberechenbaren Streichen nicht nur ihre Eltern, sondern auch die jeweiligen Erzieherinnen, die fortwährend wechselten, andauernd zur Verzweiflung brachte. Gerade jetzt hatte die letzte Erzieherin gekündigt und bei ihrem Abschied erklärt, lieber sechs Jungen beaufsichtigen zu wollen, als sich noch länger mit diesem ›boshaften, kleinen Frauenzimmer‹, wie sie Valora nannte, herumzuärgern.

Die Baroness musste sich darauf nach einer neuen Kraft umsehen, hatte jedoch bislang niemanden gefunden. Als sie nun völlig unerwartet die Nachricht vom Tod ihrer Stiefschwester erhielt, zugleich mit einem Brief der Verstorbenen, in dem diese die dringende Bitte aussprach, ihrem einzigen Kind eine Heimat auf ›Castle Ballantyne‹ zu gewähren, tauchte der Plan in ihr auf, der Nichte das Amt der Gouvernante zu übertragen.

Als sie ihrem Gatten diesen Entschluss mitteilte, wagte dieser allerdings einige Einwendungen zu machen, obwohl ihm längst bewusst war, dass sich seine Frau niemals von dem abbringen ließ, was sie einmal in den Kopf gesetzt und als richtig befunden hatte.

»Ich verstehe dich nicht, Waynette … Warum willst du denn dieses junge Mädchen, das durch den Tod der Eltern so hart vom Schicksal geprüft ist, mit einer solchen Verantwortung belasten?«, fragte er vorsichtig. »Schließlich ist sie doch das einzige Kind deiner Schwester und hat jetzt niemand weiter als uns.«

»Tempest war nur meine Stiefschwester, vergiss das nicht!«, unterbrach Waynette ihn rasch. »Außerdem hat sie sich durch ihre Heirat mit diesem bürgerlichen Maler selbst um das Recht gebracht, irgendwelche Forderungen stellen zu können. Mein Vater hat schon genau gewusst, warum er sie vom Erbe ausgeschlossen hat.«

Ihr Mann schüttelte den Kopf. »Ich habe eigentlich nie so recht begreifen können, warum sich der alte Herr in dieser Sache derart unversöhnlich zeigte. Er war zuvor immer sehr großzügig und soweit ich das beurteilen kann, frei von Vorurteilen.«

Waynette hütete sich natürlich, ihrem Mann einzugestehen, dass sie selbst es gewesen war, die alles dazu getan hatte, um eine Aussöhnung zwischen den beiden zu verhindern.

»Er hatte eben andere Pläne mit ihr und konnte es nicht verwinden, dass Tempest diesen Herrn Niemand geehelicht hat«, sagte sie wegwerfend.

»Ein Niemand stimmt aber nicht. Mr. McMasters hat sich in der Kunstwelt durchaus einen beachtlichen Namen gemacht«, konnte sich ihr Mann nicht enthalten ihr zu widersprechen. »Er hätte sicher noch so manches Meisterwerk geschaffen, wäre er nicht so früh verstorben.«

»Und dennoch hat er es anscheinend nicht vermocht, seine Familie so zu stellen, dass ihre Tochter jetzt nicht auf die Gnade von Verwandten angewiesen ist.«

»Du bist ungerecht«, erwiderte seine Lordschaft. »Außerdem war es den Zeilen deiner Schwester deutlich anzumerken, wie schwer es ihr gefallen ist, dich um Hilfe zu bitten.«

»Wie man sich bettet so liegt man«, erwiderte sie hart. »Jedenfalls denke ich überhaupt nicht daran, dieser Gwenaëlle zu gestatten, hier ein Faulenzerleben zu führen. Ich werde ihr von vornherein klarmachen, dass sie für das Unterkommen, das wir ihr gewähren, auch etwas zu leisten hat. Wenn sie sich nicht willig und bescheiden fügt, mag sie sehen, wo sie bleibt.«

Ihr Mann konnte ein leichtes Seufzen nicht unterdrücken, aber er wagte keine weitere Widerrede. Dennoch erfasste ihn ein gewisses Mitleid mit der jungen Vollwaisen, die mit der Hoffnung in dieses Haus kam, hier eine neue Heimat zu finden, und wohl sehr enttäuscht sein würde, wenn sie merkte, wie unerwünscht ihr Kommen war. Leider würde er ihr nur wenig helfen können, denn er selbst hatte es längst aufgegeben, seinen Willen durchzusetzen. Warum Waynette ihn damals überhaupt geheiratet hatte, wusste er auch heute noch nicht zu beantworten – aber dass es nicht aus Liebe war, die sie dazu veranlasst hatte, ihm ihr Ja-Wort zu geben, das war ihm inzwischen mehr als bewusstgeworden. Er war ihr zwar von ganzem Herzen zugetan, aber allmählich stumpften seine Gefühle an ihrer so überaus kalten, herrischen Natur ab, und er zog sich immer mehr in sich selbst zurück.

Sie gab ihm auf ihre Art immerzu deutlich zu verstehen, dass sie sich eigentlich zu ihm herabgelassen habe, und wagte es sogar von Zeit zu Zeit zu betonen, dass sie durchaus eine glänzendere Partie hätte machen können. Immer wieder brachte sie zum Ausdruck, dass ihr ›Castle Ballantyne‹ gehöre und alles, was ihr Vater hinterlassen habe. Er wäre nichts weiter als nur ein armer Schlucker gewesen, der außer seinem adeligen Namen nichts sein Eigen nannte und auch sonst nicht viel vorzuweisen hatte.

Darum wäre es nicht mehr als recht und billig, wenn sie die Entscheidungen über alle wichtigen Dinge träfe und auch die Erziehung der Kinder nach ihren Grundsätzen durchgeführt würde.

Seine Lordschaft war keine Kämpfernatur, und er hasste Auseinandersetzungen. Um des lieben Friedens willen hatte er nachgegeben und war nur dem Namen nach Herr des Hauses.

Bei der heutigen Mittagstafel unterrichtete die Baroness ihre Kinder über das Kommen ihrer Nichte, und da von Gwenaëlles Existenz bisher kaum etwas bekannt war, herrschte zunächst allgemeines Erstaunen.

»Eine unbekannte Cousine? Das ist ja interessant!«, rief Murdock. Er war nur während der Ferien zu Hause, denn er studierte schon seit mehreren Monaten an der Universität von Cambridge, um später einmal die diplomatische Laufbahn einzuschlagen. »Hoffentlich ist sie wenigstens hübsch«, fuhr er fort, »damit man mal eine kleine Abwechslung hat.«

»Sie kommt keineswegs hierher, um sich zu amüsieren«, belehrte ihn seine Mutter. »An sich besteht nicht die geringste Verpflichtung für mich, sie bei uns aufzunehmen. Es geschieht nur aus gutem Willen, weil sie nach dem Tod meiner Stiefschwester alleinsteht. Jedenfalls ist sie in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen als ihr, und diesen Unterschied möchte ich auch nicht allzu sehr verwischen. Sie wird einen bestimmten Bereich an Pflichten zugewiesen bekommen, damit sie gleich weiß, dass sie hier nicht das Leben einer Lady führen kann.«

»Wo soll sie denn schlafen? … Doch nicht etwa mit in meinem Zimmer?«, fragte Wendelle rasch.

»Nein, keine Sorge, meine Kleine. Ich werde ihr die Stube geben, die zuvor deine Gouvernante bewohnt hat«, erklärte ihre Mutter. »Ich habe allerdings keine Ahnung, welche Schulbildung Gwenaëlle genossen hat, doch ich hoffe, dass ihre Kenntnisse ausreichen, vorläufig deinen Unterricht zu übernehmen.«

»Ich will aber keine neue Erzieherin! Ich mag überhaupt nicht lernen!«, begehrte Valora trotzig auf.

»Du bist überhaupt nicht gefragt!«, entgegnete ihre Mutter streng. »Setz dich lieber ordentlich hin, und zappele nicht unentwegt herum!«

»Wann wird sie bei uns eintreffen?«, erkundigte sich Murdock interessiert.

»Noch heute, mit dem Abendzug«, antwortete seine Mutter. »Du könntest nachher dem Kutscher mitteilen«, wandte sie sich an ihren Mann, »dass er gegen sechs Uhr zur Bahnstation fährt. Aber er soll den Einspänner für die Einkäufe nehmen, der genügt vollkommen.«

»Wäre es denn nicht angebracht, dass einer von uns das Mädchen am Bahnhof in Empfang nimmt?«, wagte ihr Mann zu fragen.

»Das halte ich für absolut überflüssig«, wies sie ihn zurecht.

»Eigentlich hatte ich vor, am Nachmittag einen kleinen Ausflug in die Stadt zu machen. Da könnte ich es so einrichten, diese Gwenaëlle auf dem Rückweg mitzubringen«, schlug Murdock vor.

Seine Mutter sah ihn erstaunt an. Sein Interesse für diese fremde Cousine passte ihr gar nicht. Das fehlt mir gerade noch, dass er dem jungen Ding womöglich Flausen in den Kopf setzt!, dachte sie bei sich. Da werde ich beizeiten die Augen offenhalten müssen. Aber zum Glück sind seine Ferien ja bald zu Ende. Murdock hatte nun mal ein leicht entflammbares Herz, und sie lebte ständig in der Angst, er könne sich seine Karriere durch eine seiner zahlreichen Affären verderben. Kein Wunder, dass ihm die Frauen so nachlaufen, dachte sie bei sich, während sie ihren Sohn mit mütterlichem Stolz betrachtete, er sieht wirklich fabelhaft aus.

Und das stimmte auch. Murdock hatte die schlanke, große Gestalt seines Vaters geerbt und auch seine etwas lässige, weiche Art. Die Ähnlichkeit mit seiner Mutter zeigte sich nur an der Haarfarbe – beide waren tiefschwarz. Auch heute noch entdeckte man auf dem Kopf der Baroness kaum ein graues Haar.

Ein leicht blasierter Zug im Gesicht des jungen Mannes ließ darauf schließen, dass er die Genüsse des Lebens bereits ziemlich ausgekostet hatte. Er war fest davon überzeugt, dass er alles, wonach ihn verlangte, auch bekommen würde.

Sie überlegte einen Augenblick, wie sie ihren Sohn auf geschickte Weise von seinem Vorhaben abbringen konnte. Sie wollte auf keinen Fall, dass er mit Gwenaëlle zusammentraf, ehe sie selbst das Mädchen in Augenschein genommen hatte. Aber es wäre natürlich unklug gewesen, ihm das direkt zu sagen, denn dann hätte er es erst recht getan. Nein, sie musste es anders anfangen. »Ach, Murdock«, wandte sie sich darum an ihn, »ich hatte doch sehr darauf gehofft, dass du uns am Nachmittag Gesellschaft leistest. Die Muirheads haben sich zum Tee angemeldet und extra angefragt, ob du auch da wärst. Sie haben dich in diesen Ferien doch noch gar nicht zu Gesicht bekommen.«

Murdock schnitt eine Grimasse. Er verspürte nicht die geringste Lust, sich mit den langweiligen Muirheads zu unterhalten. Wahrscheinlich kam auch Florence mit, die jüngste Tochter. Er hatte ihr im vergangenen Jahr mal ein bisschen den Hof gemacht – einfach aus Langeweile, weil gerade kein anderes weibliches Wesen in der Nähe war. Aber sie schien die Sache verteufelt ernst genommen zu haben, denn seitdem suchte sie dauernd eine Gelegenheit, ihm zu begegnen und die alten Fäden wieder anzuspinnen, während er den kleinen Flirt längst über seine anderen Abenteuer vergessen hatte. Sicher war auch heutige Besuch auf ihrem Mist gewachsen. Er sah sie schon vor sich, wie sie ihn laufend anhimmelte und auf ein freundliches Wort von ihm lauerte!

Allerdings galt es seine Mutter nicht verstimmen. Er hatte im letzten Semester wieder einige Schulden gemacht und musste versuchen, von ihr eine Extrazuwendung zu erhalten. Zwar bekam er ohnehin einen recht hohen Wechsel, doch das Geld rann ihm nur so durch die Finger. Und wenn man sich eine so kostspielige Freundin leistete wie die süße Kimberly vom Ballett, dann war es letztlich kein Wunder, wenn man mit dem Geld nicht auskam. Seine Mutter würde ihm sicher allerhand Vorhaltungen machen, wenn er mit seiner Bitte herausrückte, aber dann würde er schon bekommen, was er brauchte. Bisher war es jedenfalls noch so gewesen. Aber es konnte immerhin nicht schaden, sie bei guter Laune zu halten.

»Na gut, Mutter, wenn du so großen Wert auf meine Anwesenheit legst, dann bleibe ich natürlich hier«, erwiderte er liebenswürdig. »Ich kann ja auch ein anderes Mal in die Stadt fahren. Es eilt damit nicht, und George wird unsere Cousine auch ohne mich sicher hierherbringen.«

Erleichtert nickte ihm seine Mutter zu. »Die Muirheads werden bestimmt sehr erfreut sein, dich zu sehen«, lächelte sie, wissend, dass Florence Muirhead großes Interesse an ihrem Sohn zeigte. Wenngleich dieses junge Mädchen ihr auch nicht gerade als die ideale Schwiegertochter erschien – insgeheim war sie der Ansicht, dass Murdock noch eine weitaus glänzendere Partie machen könnte – so war es ihr doch lieber, wenn er Gefallen an ihr fand, anstatt eine andere, nicht wiedergutzumachende Dummheit zu begehen.

»Bitte, Wendelle«, wandte sie sich jetzt an ihre Tochter, »klingle nach dem Mädchen. Sie soll jetzt den Tee auf der Terrasse servieren.«

»Mich entschuldigst du wohl, meine Liebe«, meldete sich ihr Mann, während er sich gleichzeitig vom Stuhl erhob, »aber ich muss unbedingt gleich zum Vorwerk hinaus, um die Aufstellung der neuen Dampfdreschmaschine zu überwachen.«

»Wie du willst«, erwiderte Waynette kühl. Sie wusste genau, dass ihr Mann seine Arbeit jedes Mal vorschob, wenn sie Besuch bekamen, weil er sich dabei zu sehr langweilte. »Dürfen wir dich zumindest zum Dinner zurückerwarten?«, rief sie ihm noch nach.

»Selbstverständlich. Also dann, … bis später!«