15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Hans-Erdmann Schönbeck lag mit schwersten Verletzungen und erblindet vor Stalingrad und hatte keine Hoffnung. Doch er wurde gerettet. Als einer der letzten wurde er aus der Hölle geflogen. Fast 80 Jahre später, mit knapp 100 Jahren Lebensweisheit, blickte Schönbeck gemeinsam mit Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse zurück: Auf seinen inneren Widerstand gegen Hitler. Auf die verpasste Gelegenheit, ihn zu töten, als Schönbeck nach der Schlacht in Hitlers Nähe kommandiert wird. Ein paar Nächte schläft er auch neben Graf Stauffenbergs Bombe. All das beschäftigt ihn, doch es bricht ihn nicht. Er macht steile Karriere in der Automobilindustrie und bleibt voller Demut und Dankbarkeit, gerettet worden zu sein. Mit dem großen Wissen, was Freiheit und Diktatur wirklich bedeuten, spricht er in diesem Buch über alte und neue Werte. Und das, was uns Menschen zusammenhält. Ein einfühlsames Porträt und ein Appell an die Menschlichkeit von einem Jahrhundertleben.

»Ich war zwölf, als Stalingrad unterging. Die meisten schwiegen damals. Vieles wurde inzwischen vergessen. Nun, genau acht Jahrzehnte später, bricht dieses Buch mit dem Schweigen und Vergessen. Es erzählt von einem Geretteten. Von einem, der trotz aller Wunden heiter blieb. Der sich mit fast 100 allem stellt. Es hat mich erstaunt. Und sehr bewegt!« Mario Adorf

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 263

Ähnliche

Hans-Erdmann Schönbeck lag mit schwersten Verletzungen und erblindet vor Stalingrad und hatte keine Hoffnung. Doch er wurde gerettet und als einer der Letzten aus der Hölle geflogen. Fast 80 Jahre später, mit knapp 100 Jahren Lebensweisheit, blickt Schönbeck nun gemeinsam mit Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse zurück: auf seinen inneren Widerstand gegen Hitler. Auf die verpasste Gelegenheit, diesen zu töten, als er ihm ganz nah kam. Auf die Nächte, die er neben Graf Stauffenbergs Bombe schläft. Mit dem großen Wissen, was Freiheit und Diktatur wirklich bedeuten, spricht er über alte und neue Werte. Und das, was uns Menschen zusammenhält. Ein einfühlsames Porträt und ein Appell an die Menschlichkeit von einem der letzten Stalingrad-Überlebenden.

»Ich war zwölf, als Stalingrad unterging. Die meisten schwiegen damals. Vieles wurde inzwischen vergessen. Nun, genau acht Jahrzehnte später, bricht dieses Buch mit dem Schweigen und Vergessen. Es erzählt von einem Geretteten. Von einem, der trotz aller Wunden heiter blieb. Der sich mit fast 100 allem stellt. Es hat mich erstaunt. Und sehr bewegt!« Mario Adorf

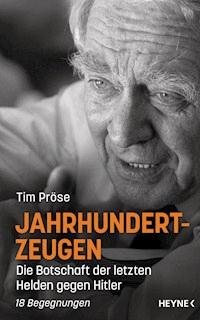

TIM PRÖSE

HANS-ERDMANN SCHÖNBECK: »... und nie kann ich vergessen«

Ein Stalingrad-Überlebender erzählt von Krieg, Widerstand – und dem Wunder, 100 Jahre zu leben

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Verlag hat sich bemüht, alle Rechteinhaber*innen ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund des Zeitablaufs und der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Originalausgabe 2022Copyright © 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Dr. Heike Wolter

Bildredaktion: Tanja Zielezniak

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,

unter Verwendung eines Fotos von ©: Kay Blaschke / Penguin Random House Verlagsgruppe

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-28718-4V002

www.heyne.de

Inhalt

Vorwort

Einleitung: Stalingrad in ihm

Das erste Gefecht

Die beiden Hansis

Ich bin ein Suchender

Lachen gegen das Leid

Noch einmal leben

Aus der Zeit gefallen

Jetzt bist du dran!

Ein Tag im Heim

Meine Rettung

Ein Wimpernschlag frei

Mein Toter

Hitler liegt auf dem Weg

Die neuen Rechten

Alles ein Wunder

Mein Mond

Berlin – Wolgograd

Auge in Auge mit Hitler

Eine Ahnung

Stauffenbergs Aura

Plötzensee

Schloss Elmau

Rau, Schmidt, Strauß, Genscher

Die Alpenfestung

Ein Trost

In Gefangenschaft

Der sanfte Tod

Wo ist Gott?

Eine Ausnahme

Beinahe

Keine Angst?

Der Wiederaufbau

Losgelassen

Was ich liebte

Sein Licht

Meine Sterne

Entscheidungen

Schnee auf Bäumen

Die Gegenwart der Vergangenheit

Hans im Glück

Das alles ist gemeint …

Der Vilsmaier-Film

Dank an den Retter

Mein Freund Levi

Auf Wiedersehen

Ich bin bereit

Nachwort

Dank

Bild- und Textnachweis

Vorwort

Ich fahre zu einem Mann, den es eigentlich nicht mehr geben kann. Der gegen alles, was wir wahrscheinlich nennen, immer noch da ist: Hans-Erdmann Schönbeck.

Jedes Mal scheint es mir deswegen, als würde mich ein Traum einholen. Die Lichter im U-Bahntunnel ziehen in Leuchtspuren an mir vorbei. Alles da draußen löst sich für mich in Schemen auf. Als würde ich schnell und weit fortreisen. Dabei sind es nur 13 Stationen. Hinein in sein Gestern. Und in den Abgrund unserer Geschichte.

Es gleicht jedes Mal einem Sog. Mitten am Tag ist mir, als würde ich versinken. Ich muss dafür nur kurz die Augen schließen. Und schon gleite ich in eine andere Sphäre. Ganz so, wie es manchmal geschieht, wenn wir einschlafen. Wenn wir dieser Schwelle im frühen Schlaf begegnen, bevor wir das Jetzt für ein paar Stunden verlassen.

Doch ich schlafe nicht, ich bin hellwach. Meine Gedanken auf dem Weg zu Schönbeck aber erscheinen mir jedes Mal wie eine Zeitreise. Ich male mir diese Grauzone zwischen Leben und Sterben aus, in der er lebte und kämpfte. Denn davon handelt dieses Buch. Das Dunkel der Schächte, die ich hinter mir lasse, beschleunigt alles einmal mehr. Fast schon sehe und höre ich nichts mehr, was um mich ist, nehme die Menschen kaum noch wahr. Und es katapultiert mich in ein anderes Land. Nach Russland.

Mir stehen Bilder aus diesem Land vor Augen, die ich aus den alten Filmen der »Wochenschau« und all den Dokumentationen kenne. Hunderte Male haben sie sich eingenistet in meine Sinne. Gestalten mit Gewehren hasten durch diese Bilder. Schattenrissen gleich. Sie feuern. Sie fallen in den Staub und sinken auf Trümmer. Sie sterben. Fast immer.

Alles andere verschwindet in Schlieren. Dann steige ich aus, eine Rolltreppe trägt mich aus dem U-Bahnschacht zurück in den Tag. Meine Gedanken lichten sich.

Gleich stehe ich vor seiner Tür in München. Wenn er sie öffnet, werde ich kurz zurück im Heute sein, im Augenblick. Aus Freude, weil wir uns wiedersehen. Dann werden wir wieder ins Gestern einsinken wie in ein Meer.

Schönbeck geht es ähnlich. Auch er taucht in seinen Gedanken immer wieder noch ins Damals. Und träumt nachts manchmal noch vom Krieg. Aber auch davon, dass er immer noch lebt.

Sein Traum wird wahr, wenn er aufwacht. Deswegen lächelt er an jedem Morgen, an dem er die Augen öffnet. Auch wenn das Erwachen in seinem Alter oft schmerzt.

Eigentlich hätte er damals erfrieren müssen. Wieso hat ihn die Kälte in Stalingrad, es waren 30 Grad minus, nicht erstarren lassen? Wenn ich gleich in seinem Wohnzimmer stehe, beschlägt meine Brille, weil er die Heizung immer ein wenig zu weit aufdreht.

Er hätte verbluten müssen. Die Wunde in seinem Rücken riss ein Loch von seiner Schulter bis zu seinem Rückenmark. Doch wie immer wird er gleich versuchen, gerade zu sitzen. Mit dem einen Schulterblatt, das ihm blieb. Und mit den vielen Jahren, die ihn gebeugt haben.

Er hätte verhungern müssen. Da war kaum mehr als Haut und Uniform, als der Rest von ihm, der noch übriggeblieben war, sich wieder und wieder aufbäumte. Heute steht Gebäck aus Italien auf seinem Wohnzimmertisch. Und eine Flasche von edlem Weißwein liegt im Kühlschrank. Wir trinken nach jedem unserer Treffen ein Glas. Auf das Leben.

Wir versuchen dann, ein bisschen zu lächeln. Weil »Hansi«, wie ihn seine Lieben nennen, so gern und viel gelacht hat in seinem Leben. Trotz allem. Das Lächeln ist ihm immer geblieben. Es ist sein ganz privater Triumph. Sein höchstpersönlicher Sieg als Überlebender eines Untergangs.

Damals, mit 19, blieben ihm fast nur noch seine Knochen. Und auch die hätten heute irgendwo unter dem Gras der russischen Steppe liegen können. Wie jene so vieler seiner Kameraden. Das wäre wahrscheinlicher gewesen als alles andere.

Und dann war da ja noch sein »Führer«. Der hatte kein Erbarmen und verlangte den Heldentod. Den Kampf bis zum letzten Mann. Als der dann zu seinem Ende kam, verriet der oberste Feldherr seine Soldaten. Und beschloss ihr Sterben. Obwohl er die meisten von ihnen mit einem einzigen Befehl hätte retten können.

Hans-Erdmann Schönbeck war einer von rund 300000 Männern, die eingeschlossen waren in Stalingrad. Ihren Tod hatte man in Deutschland vorgesehen. Hansis Tod und das Sterben so vieler anderer. In dem Deutschland meiner Großväter.

Ich steige in den Fahrstuhl, der mich zu ihm bringt. Elf Stockwerke trägt er mich in die Höhe. Und einmal mehr hinein in eine andere Zeit.

Ich werde Zeuge eines allerletzten Zeugen.

Aber ich schreibe kein klassisches Geschichtsbuch mit ihm als Kronzeugen, wie man vielleicht denken könnte. Auch keines über die neuste historische Forschung oder Wissenschaft. Dieses Buch ist ein Porträt über einen Überlebenden. Ein Nachdenken und noch mehr ein Nachfühlen über Leben und Sterben und über das Weiterleben nach einem Beinahe-Ende. Es ist auch eine Spurensuche nach Menschlichkeit in einer damals unmenschlichen Zeit. Auch deswegen ist es ein Antikriegs-Buch.

Ich möchte noch einmal jemandem nahekommen, den es bald nicht mehr geben wird. Denn mit Schönbeck sterben in diesen Zeiten die Letzten, die in diesem Krieg gekämpft hatten. Und jene, die in diesem Krieg verfolgt wurden und davongekommen waren.

Dieses Buch möchte aus dem großen Schweigen heraustreten, das in so vielen deutschen Familien so lange und bedrückend geherrscht hat, wenn es um das Erinnern und Erzählen ging. In diesem Schweigen heilten die Seelen-Wunden der Verwundeten nicht.

Schönbeck aber zeigt seine Seele. Ich bin deswegen gerührt, wenn ich ihm begegne. Ihm und all dem, durch das er damals ging. Ich will mir das nicht gleich anmerken lassen, aber er spürt es. Und hilft mir aus diesem Moment heraus. Mit seiner Heiterkeit. Ich kann mich auf sie und ihn verlassen. Denn ich höre ihn schon durch die Wohnungstür fröhlich rufen.

Die Freude ist groß. Jedes Mal.

Hansi hat überlebt.

Tim Pröse

München, im November 2021

Ich freue mich, wenn Sie mir schreiben:

Einleitung: Stalingrad in ihm

Etwas von Stalingrad ist noch in ihm. Ein paar Splitter, die ihn töten sollten. Sie sind Schönbeck geblieben, ein Leben lang. Sie stecken fest in seinem Rücken, bis heute. Acht Jahrzehnte lang gehören sie nun schon zu ihm. Es sind Granatsplitter.

Oft lassen sie ihn tagelang in Ruhe und mit etwas Glück auch ganz in seinem Jetzt sein. Doch gerade, wenn er sie lange nicht gespürt hat, weiß er, dass sie ihn bald schon wieder schmerzen werden.

Stalingrad ist ein Schmerz, der nicht vergeht. So wie die Vergangenheit nicht vergeht. In seiner Schulter nicht. In seiner Seele nicht. In Deutschland nicht.

Stalingrad, das war ein Menetekel. Eines mit etwa mehr als einer Million gefallener Soldaten und einer halben Million toter Zivilisten. Die unerbittlichste und grausamste Schlacht des 20. Jahrhunderts. Wenn dieses Buch erscheint, wird an ihren Beginn vor 80 Jahren im August 1942 auf der ganzen Welt erinnert werden.

Stalingrad war zudem die große Wende im Zweiten Weltkrieg, vor allem eine psychologische. Der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Der bis dahin unaufhaltsam geglaubte Feldzug Hitlers kam endgültig zum Stehen. Und so war Stalingrad in all seinem Schrecken auch der Anfang eines nicht mehr fernen Ende des Grauens. Denn der blitzartige und für viele Völker und Verfolgte todbringende Vormarsch der Wehrmacht war nun gestoppt.

Schönbeck fühlte lebenslang, dass er das Sterben von Stalingrad nicht würde vergessen können. Und wenn das schon so war, dann war es doch besser, sich ihm zu stellen, als es zu verdrängen. Schönbeck stellte sich immer allem in seinem Leben. Deswegen war er sehr erfolgreich. Er war ein Topmanager in der Automobilindustrie.

Und er beherrschte die Kunst, zu leben. Wirklich zu leben. Auch wenn ihn das Sterben einiges gelehrt hatte. Denn eigentlich hätte er ja sterben müssen. So wie Hunderttausende Russen und wie fast die ganze 6. deutsche Armee in Stalingrad starben.

Doch auch wenn Stalingrad bis heute in ihm geblieben ist, so ist um ihn herum immer noch München. Eine Stadt wie ein Trost. Jeden Tag schaut er von seinem Fenster in einer Seniorenresidenz hinunter auf diesen Ort, der gut zu ihm war und ist. Von hier oben blickt er an manchen Tagen, die wie aus Glas sind, bis zur Alpenkette. Er kann ihre Gipfel zählen, wie sie sich vor seinem Blick ausbreiten wie die Zähne eines Sägeblatts. So scharf umrissen sind sie an guten Tagen. Auf manchen von ihnen liegt Schnee.

Harmlos glitzert er als Postkartenmotiv vor seinen Augen. Er hat so gar nichts gemein mit dem Schnee, dem verfluchten, seiner Erinnerung. Und auch nichts mit der Kälte. Seit dieser Zeit hat er ein anderes Gefühl für Schnee. Er weiß um seine tödliche Macht.

Herr Schönbecks Gespür für Schnee hat einen traurigen Grund: In und um Stalingrad starben etwa 226000 deutsche Soldaten und weitere 300000 Verbündete, unter ihnen viele Rumänen, die rund um Stalingrad den Tod fanden. Etwa eine Million Russen. Hitlers Überfall auf Russland war von ihm von Anfang an als Vernichtungsfeldzug geplant.

91000 deutsche Soldaten gingen in Gefangenschaft.

Nur etwa 9000 von ihnen kehrten in ihre Heimat zurück.

Wir haben längst Frühling. Der Mann, der in Breslau im heutigen Polen zur Welt kam, hat hier oben seinen Frieden gefunden. Er hat es sich behaglich gemacht. Und er fühlt sich hier sicher und umsorgt. Aber eine falsche Bewegung reicht schon. Dann schmerzt der Krieg wieder in ihm, dann stechen die Splitter noch einmal zu. Oder die Erinnerungen.

Er nimmt beides mit einem sonderbaren Gleichmut hin, mit seinem immer gleichen Lebensmut. Und mit einer geradezu ansteckenden Heiterkeit. Wer in seiner Nähe ist, den lässt er gleich ein bisschen leichter und gelassener sein. Denn wenn Schönbeck alles so tapfer geschultert hat und trotzdem stets heiter blieb, möchte man selbst doch bitte nicht nachstehen und versucht, zurückzulächeln.

Dieses Muntere und Lebensbejahende hat ihn nun fast ein Jahrhundert lang getragen. Auch aus seinem Gestern immer wieder ins Heute. Für den Mann mit den Splittern in der linken Schulter ist die Vergangenheit gegenwärtig. Schönbeck trägt die Geschichte unter seiner Haut. Nicht bloß dort, wo das Geschoss sein linkes Schulterblatt zerstört hat. Sondern im Herzen. Denn er ist ein herzlicher Mensch.

Er klagt nicht, denn er sollte viel zu früh im Leben lernen, allen Schmerz mit sich selbst auszumachen. Hart und rücksichtslos sollte er werden, so hat es Hitler von ihm verlangt.

Aber Hansi blieb immer der eine. Das hat ihn von Beginn bis zum Ende der Nazis weit von ihnen entfernt.

Wie so viele Heimkehrer hat er selbst seinen Kindern und Enkelkindern immer nur kurz und knapp vom Krieg erzählt. Stets nur in kleinen Dosen, am besten bloß diese wenigen, fast harmlosen Anekdoten, die er extra für sie auf Lager hatte. Wenn er die darbot, hat er immer versucht, dabei auch noch zu lächeln. Nie hat er ihnen die ganze Geschichte erzählt. So wie er das jetzt hier tut. Weil er niemanden traurig machen und belasten wollte, schon gar nicht seine Liebsten. »Krieg ist unbeschreiblich«, hat er immer dann gesagt, wenn jemand nachgehakt hatte.

Aber auch, weil Schönbeck lieber darüber sprach, wie viel Glück er im Leben gehabt hatte, ganz viel sogar: »Es hat mich niemals verlassen«, sagt er.

Doch jetzt ist er so weit. Hans-Erdmann Schönbeck hat sich entschlossen. Er wird für dieses Buch am Ende seines Lebens noch einmal zurückkehren an dessen Anfang. Nach Stalingrad wird er sich zurückdenken. Zurückfühlen. Zurücktasten. Er ist dazu bereit.

Es ist an der Zeit. Am 9. September 2022 wird er vielleicht hundert Jahre alt werden.

Und vorher? Vorher wird er in seinen Erinnerungen noch einmal am Bahnsteig stehen mit seiner Liebsten. Er wird ihre Hand loslassen und in den Zug steigen, der ihn nach Russland bringt.

Er wird noch einmal Fahnenjunker der 11. Panzerdivision, später Leutnant und Oberleutnant im 24. Panzerregiment sein und dort eine Schwadron und eine Zeit lang sogar eine ganze Abteilung führen.

Er wird noch einmal in den Panzer steigen, mit dem er bis an die Wolga stürmt, mit dem er ein fremdes Land überfällt.

Er wird noch einmal in einem Erdloch liegen mit einer Pistole und einer letzten Patrone in der Hand, weil er überlegt, nicht mehr leben zu wollen, bevor die Russen ihn finden. Er hört sie doch längst kommen. Das Donnern ihrer Geschütze dringt Stunde um Stunde näher an sein Versteck im Boden.

Er wird noch einmal Graf Stauffenberg anschauen und gebannt sein von seiner Aura, mit der er Schönbeck sofort für sich einnimmt.

Er wird noch einmal in seinen Gedanken im Mauerwald in der Nähe des Führerhauptquartiers Wolfsschanze sein und dort in seiner Baracke wochenlang neben der Bombe schlafen, die Hitler töten sollte.

Und er wird auch noch einmal vor dem Mann stehen, der seiner 6. Armee verboten hatte, aus dem Kessel von Stalingrad auszubrechen und der sie damit aufgegeben und verraten hatte: Hitler.

Schönbeck wird im Jahr 1943 tatsächlich vor ihm stehen und ihm ins Weiße seiner Augen sehen. Er wird erst die Hand zum Hitlergruß heben und sie danach an seine Pistolentasche legen. Und dabei wird der eine Gedanke in ihm brennen: »Los! Du kannst es doch jetzt tun! Wieso erschießt du ihn nicht?«

Er weiß, dass beim großen Erinnern für dieses Buch alles Schreckliche und hoffentlich auch etwas von all dem Schönen in seinem Leben noch einmal an ihm vorbeiziehen wird. Vielmehr durch ihn hindurch. Vielleicht so, wie man das von Menschen hört, die dem Tod sehr nahe waren und noch einmal zurückkehrten ins Leben.

Schönbeck ist solch ein fast Gestorbener und solch ein Rückkehrer ins Leben. Er trägt gern maßgeschneiderte Jacketts, dazu Manschettenknöpfe an seinen korrekt gebügelten Hemden und Budapester Schuhe. Die 80 Jahre, die er nach seinem Beinahe-Tod in einer zerrissenen Uniform erlebte, waren eine einzige wunderbare Zugabe.

Es erhebt, diesem Mann dabei zuzusehen, wie sich Dank und Demut in sein Gesicht stehlen, wenn er sich an all die Jahre danach erinnert. Und mit wie viel Mitgefühl für die Opfer er das tut, deren Leben in Stalingrad endete.

Erst als ich seine Stimme noch einmal auf meinem Aufnahmegerät anhöre, fällt mir endlich ein, an wen sie mich die ganze Zeit erinnert hat: an die legendäre Stimme von Professor Bernhard Grzimek, der uns mit in unbekannte Länder nahm, mitten aus den Wohnzimmern unserer Kindheit. In die Serengeti statt nach Stalingrad. Und der wie Schönbeck aus Schlesien stammte.

Dieser Ton in seiner Stimme. Er näselt ein bisschen und klingt doch wach, als würde er nach etwas forschen. Ich denke an eine vom Aussterben bedrohte Art. Nicht nur jene zu sprechen. In den Sätzen dieser Menschen lagen Wissen, Leid, aber auch Abenteuer und Abgründe. Ich freue mich, dieser Art und Weise zu reden auf den Bändern noch einmal zu begegnen.

Sie gehörte Männern und Frauen dieser Zeit, die etwas zu sagen hatten. Sie sagten es niemals nebenbei oder einfach so dahin, eher schneidig. Sie trugen es vor. Hans-Erdmann Schönbecks Stimme hat auch dieses Knistern und zudem dieses Eindringliche alter Stimmen. Sie kommt in Zitaten in diesem Buch zur Geltung und in eigenen Kapiteln, die sich mit den von mir erzählten oder beschriebenen abwechseln – sie sind in zwei verschiedenen Schriftarten gedruckt.

Fast klingt Schönbecks Stimme wie auf alten Schellackplatten, mit all ihren Kratzern und ihrem Staub zwischen den Rillen. Brüchig mitunter, weil sie nach dem sucht, was war. Weil sie schürft. Mit Gefühl und Charisma. Diese Stimme beginnt nun zu erzählen.

Das erste Gefecht

Jeder von uns hoffte, dass es keinen Krieg geben würde. Und als ich dann doch in ihn ziehen musste, waren da die vielen, vielen Tränen der Mutter. Mein Vater legte mir immer wieder seine Hände auf beide Schultern. Zuletzt sagte ich oft »Auf Wiedersehen« zu meinen Eltern, weil wir doch wirklich darauf hofften.

Natürlich war dieser Abschied wie jeder Abschied traurig und schwierig. Aber es war auch ein selbstverständliches Weggehen. Denn so bin ich aufgewachsen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Familiengenerationen. Es galt immer: Man hat dem Vaterland zu dienen. Der Dienst am Vaterland war etwas Selbstverständliches, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und so zog ich in den Krieg. Für meinen Vater und mich war es, und das sage ich noch einmal, eine Selbstverständlichkeit.

Für meine Mutter war es schwerer als für meinen Vater, denn sie selbst hatte ihren Vater, meinen Großvater Otto von Bernuth, 20 Jahre zuvor im Ersten Weltkrieg verloren. Und dieser Schmerz saß ja noch in der Familie.

Heute stellen wir uns solche Fragen oder sie werden uns gestellt: Warum hast du dieses getan? Warum hast du jenes getan? Weil die Situation so war, die Zeit. Das verfolgt uns alle, unser ganzes Leben lang.

Wir ahnten allenfalls, was uns bevorstand, aber natürlich wussten wir es nicht. Das wurde uns bald schon beigebracht. Wir lagen mit unserer Panzereinheit in Wien. Unser Standort jedoch war Sagan in Schlesien. Das Panzerregiment 15 war eine stolze Einheit. Ich sage das deshalb, weil dieses Regiment im Kern aus lauter Offizieren bestand, die wie ich von einem der vielen landwirtschaftlichen Güter in Schlesien kamen. Es gab dort ja kaum etwas anderes als diese Landgüter und vielleicht noch die Kohleindustrie.

Anders als unsere Väter gingen wir nicht mehr zur Kavallerie, sondern man ging zur Nachfolgetruppe, und das waren die Panzerleute. Die schnelle Truppe nach vorne.

Von Wien aus wurde unser Regiment bahnverladen. Wir alle wussten nicht, wohin. Dass es kein leichtes Ziel sein würde, das ahnten wir. An dieser Stelle wurde es mir persönlich plötzlich schwer ums Herz.

Wien war zu dieser Zeit voller Soldaten verschiedenster Couleur. Wir waren zusammengepfercht in den Kasernen. Doch als wir Ausgang hatten, traf ich ein Mädchen. Elisabeth. Sie war eine Russin, die noch bei ihren Eltern in Wien lebte. Sie suchte den ersten Schwarm, ich fand sie bezaubernd. Wir fanden uns. Aus dem kleinen Schwarm wurde schnell ein riesengroßer. Und dann auch Liebe. Es hatte mich voll gepackt. Sie war nicht meine erste Liebe. Ich hatte schon etwas Übung.

Wir hatten wunderschöne Augenblicke. Aber Ausgang hatten wir nur bis 22 Uhr. Bis dahin musste ich unbedingt in der Kaserne sein. Und daran hielt ich mich. Es gab strenge Strafen, wenn man den Zapfenstreich übertrat. Das bedeutete für Elisabeth und mich, dass wir uns jeden Abend früh voneinander trennen mussten.

Als wir verladen wurden, stand sie – wie zahllose andere Frauen, Mütter und Väter – in Wien an der Bahnsteigkante. Es hatte sich eine Ahnung herumgesprochen: Da wird was Schlimmes passieren. Dann gingen die Klappen zu, und der Zug rollte.

Ich sehe Elisabeth bis heute da stehen. Und winken, winken, winken. So lange, bis wir um die letzte Kurve waren.

Und wir fuhren und fuhren … erst durch Deutschland, dann durch Polen. Nein, eigentlich nicht: Dieses Polen hieß seit Kurzem ebenso Deutschland.

Da hockte ich also im Zug, der mich ins Ungewisse fuhr. Und mir standen noch die Bilder der vergangenen Monate vor Augen. Ein einziges Was-wäre-wenn. Ein großes Beinahe. Denn um ein Haar wäre ich in einen Abgrund gelaufen.

Damals saß ich noch in meiner Abiturklasse in Ohlau an der Oder nahe Breslau. Es war 14 Tage nach der Kriegserklärung. Wir hatten Geschichtsunterricht. Plötzlich öffnete sich die Tür unseres Klassenraums. Recht kleinlaut stand der Direktor unserer Schule vor uns und sagte: »Jungs, es passiert etwas ganz Tolles! Ihr werdet jetzt nach Breslau gefahren. Dort werdet ihr bis morgen Abend bleiben. Ihr werdet das Glück haben, in eine SS-Kaserne zu kommen. Dort werdet ihr untergebracht. Und werdet aus der Gulaschkanone gut versorgt. Ihr werdet auch anständige Betten haben. Denn ihr müsst eine körperlich und geistig anspruchsvolle Prüfung bestehen. Die Besten von euch werden ausgewählt und haben das große Glück, zur Leibstandarte von Adolf Hitler zu kommen! Solch eine Ehre wird euch nur einmal im Leben zuteil!

Also, Jungs, die Laster stehen schon unten im Hof. Ich rufe eure Eltern an. Eure Sachen bleiben alle hier. Die Mädchen dürfen nach Hause gehen … So, alles hier liegen lassen, es geht los! Es wird nichts weggenommen. Dafür sorge ich.«

Beeindruckt, betroffen und benommen von diesem Schreck stiefelten wir hinter den drei SS-Offizieren her. Dann wurden wir auf die Lkws verteilt. Und auf ging es in Richtung Breslau.

Wir waren nicht die Einzigen. Alle Abiturienten deutscher Schulen in Schlesien wurden an diesem Vormittag nach Breslau gebracht. Und fast alle waren auch begeistert. Denn es wurde uns dazugesagt: »Wenn ihr diese Prüfung besteht, dann wird euch das Abitur geschenkt. Dann kommt ihr bald wieder hierher zurück und habt das Abitur in der Tasche.«

Nachdem sich die Überraschung gelegt hatte, erfasste uns Jungs tatsächlich eine Art Aufbruchstimmung. Der SS war es in einem Husarenritt gelungen, uns zu begeistern. Wir durchschauten ihre teuflische Taktik nicht. Man hatte uns zusammengetrommelt, ohne dass wir ein arges Gefühl hatten. Wir hatten sogar das Gefühl, wir seien Teil von etwas Bedeutendem. Das war derart böse ausgeklügelt von der SS. Unsere Eltern hatten keine Möglichkeit zu sagen: »Nein, nein, Junge, du bleibst zu Hause!« Oder irgendetwas. Das war perfide bis ins Letzte. Teufelswerk.

Wir wurden zunächst körperlich geprüft. Auf einem Sportplatz. Vor allem wurde getestet, ob man Ehrgeiz hatte. Ob im Weitsprung, im Hochsprung, im 100-Meter- oder 1000-Meter-Lauf – immer hatte die SS ganz genau im Auge, ob man der Erste sein wollte oder nicht. Dann ging es zum Geräteturnen. Damit war der Vormittag gelaufen. Am nächsten Tag sollte ein psychologischer Test folgen.

Mein Vater war zu dieser Zeit als Offizier reaktiviert. Als Oberstleutnant in Breslau war er für die Rekrutierung der gesamten jungen Bevölkerung im Wehrkreis VIII zuständig.

Während der Mittagspause schaffte ich es kurz unter einem Vorwand aus der Kaserne heraus. Ich rannte zu einer Telefonzelle und rief meinen Vater an. Der war Gott sei Dank in seinem Büro. Ich sagte ihm, was gerade passiert war. Nachmittags, so sagte ich ihm, kämen nun andere Prüfungen dran. »Ist das nicht toll, Papi?«, sagte ich. Seine Antwort war ein langes Schweigen.

Ein Schweigen, dass es mir vor Angst mulmig wurde. Denn dass mein Vater nicht antwortete, das kannte ich von ihm in dieser Form nicht. Dann sagte er: »Junge, wo bist du? Du bleibst genau dort und unterschreibst nichts, hörst du! Auch wenn sie dich zwingen wollen. Du unterschreibst nichts, bis ich komme. Und ich komme!«

Ich sagte nur: »Ja, Papi, ja«, und trottete wie ein begossener Pudel zurück in die Kaserne. Ich reihte mich ein, der Nachmittag hatte begonnen. Wir mussten nochmals zu irgendwelchen körperlichen Prüfungen. Wir sollten ja nordisch-arisch sein. Was bei meinen dunklen Haaren natürlich schwierig war. Mit Turnhose bekleidet stand ich da. Und dann passierte eine ähnliche Szene wie in der Schule. Die Tür ging auf, zwei der drei SS-Offiziere, die uns schon bisher begleitet hatten, traten ein. Zusammen mit meinem Vater. »Ist hier ein Hans-Erdmann Schönbeck?«, rief der eine SS-Mann. Ich antwortete: »Jawohl!«

Mein Vater rief: »Jungs, ich erzähle euch was. Es ist toll, dass unser Führer euch braucht. Ich kann euch sagen, dass ich der beauftragte Offizier für Schlesien bin, um euch eines Tages abzurufen. Aber hier ist ein Fehler passiert. Ihr seid von der SS heute hierhergebeten worden. Wir wissen, dass ihr für unseren heiß geliebten Führer zur Stelle seid. Deswegen ist dieser Fehler nicht schlimm. Nun aber, Jungs, werdet ihr, und das habe ich veranlasst, wieder nach Hause gefahren. Und dann, zur rechten Zeit, wenn ihr dran seid, dann werdet ihr einberufen werden. Dafür sorge ich. Und auch dafür, dass ihr in die richtigen Regimenter kommt. Also, Jungs, macht’s gut.« Und dann sagte er leise zu mir: »Hans-Erdmann, komm mit.«

Autofahrt nach Hause. Unterwegs kein Ton. Weder vom Vater noch von mir. Dass meinem Vater dieser Parforceritt bei der SS gelungen war, war unglaublich. Aber er hatte sich damit natürlich auch verdächtig gemacht. Er hatte hohes Risiko gespielt. Das war für ihn und unsere Familie natürlich gefährlich. Ich sage immer, seitdem hatte unsere Familie einen roten Vermerk in der Karteikarte.

Zu Hause in Breslau angekommen, umarmte mich mein Vater. Er sagte: »Junge, jetzt wollen wir mal in aller Ruhe besprechen, was wir mit dir machen. Wir haben Zeit. Heute machen wir irgendwas Schönes, wenn wir uns hier ausgesprochen haben. Morgen musst du dann wieder in die Schule.« Von meiner Mutter bekam ich rechts und links einen Kuss. Es gab Süßigkeiten, und so langsam kam ich wieder zu mir. Denn natürlich merkte ich, dass in meinem Leben irgendwas Schlimmes passiert war. Und dass meine Familie sich sehr um mich gesorgt hatte.

Ich war 17, ich konnte ja denken. Trotzdem hatte ich nicht verstanden, was für einer Gefahr ich entronnen war. Die Schwere der Stunde und die Schwere des Tages, das war mir alles durchaus bewusst. Allerdings konnte ich sie noch nicht ganz einordnen. Nicht nachvollziehen, was es für mich bedeutet hätte, wenn ich tatsächlich bei der SS und vielleicht dann noch bei der Leibstandarte Hitlers gelandet wäre.

Aus mir hätte einer der vielen »Helden« werden sollen, die entweder im »Kampf für den Führer« schnell verheizt worden wären. Oder ich hätte nach dem Krieg das Kainsmal der SS tragen und es ein Leben lang behalten müssen. Vielleicht hätte ich mich in der SS auch schuldig gemacht für immer. Umso dankbarer war ich meinem Vater. Aber ich bin mir sicher, dass ich mich dagegen auch selbst gewehrt hätte.

Nur kurz hing ich noch meinen Träumen nach. Denn uns Jungs war ja bekannt, dass die Leibstandarte Adolf Hitler eine Elitetruppe war. Bis ins Letzte ausgebildet. Und vor allem, darauf waren wir als junge Kerle immer so neidisch, schwer bewaffnet. Die hatten von der Pistole über die Kanonen bis zu den Panzern alles, was sie brauchten, in dieser Division. Dass sie aber auch Kanonenfutter waren, kapierten wir erst viel später.

Am nächsten Tag fuhr ich wieder nach Ohlau und ging weiter brav in die Schule. Natürlich hatte ich es mir bei allen verschissen. Nur nicht bei den Mädchen. Wir hatten fünf Mädchen in der Klasse. Die haben mich getätschelt. Da war keine, in die ich verliebt war oder umgekehrt. Aber denen tat ich leid. Zusammen legten wir bald schon das Kriegsabitur ab.

Im Sommer 1941 saß ich dann trotzdem in einem Zug, von dem ich erst einmal nicht wusste, wohin er fahren würde. Wir durchquerten Polen, was von uns in diesem »Blitzkrieg« überrannt worden war. Bald kamen wir an die russische Grenze. Und damit wussten wir: Es geht gegen Russland. Und in diesem Augenblick ahnten sehr viele Offiziere, auch die Mehrheit der Generalität, eben alle, die denken konnten, dass der Krieg verloren war. Auch mir leuchtete das ein.

Uns allen war klar, dass ein Zweifrontenkrieg für Deutschland nie zu gewinnen war. Und damals begann er gerade.

Im Westen war die deutsche Armee unglaublich erfolgreich gewesen, hatte halb, ach, ganz Europa erobert. Sie war in Afrika und hätte längst stoppen müssen. Schon was die Masse der Menschen betrifft. Man hätte alles mit ein wenig Diplomatie so halten können. Aber man hatte uns ja immer weisgemacht, dass wir die besten Soldaten der Welt seien. Dass wir das schon machen würden. Wir waren doch schon so weit gekommen, da würden wir nun auch die Russen besiegen. Das würde zwar schwer, aber es sei natürlich zu schaffen. Wenn wir erst einmal in Moskau wären, würden wir es denen schon zeigen! So die Propaganda.

Wir wussten damals eben immer noch nicht, wie brutal längst gehandelt, gedacht und geplant wurde. Das war uns noch nicht klar. Wir dachten immer noch, in einer »anständigen« Armee mit einer »anständigen« Führung zu dienen.

Kurz vor der russischen Grenze brachte man uns in Stellung. Zwei Tage später begann es nicht mit uns Panzern, sondern erst mit den Infanteristen. Es kam zu Scharmützeln. Am nächsten Tag ging unser richtiger Angriff mit einem unglaublichen Bombardement vor uns los, durch unsere Artillerie, die hinter uns stand, und durch unsere Luftwaffe. Ich hatte mir so etwas nicht vorstellen können, obwohl ich ja darauf trainiert gewesen war. Es war ein Inferno aus der Luft. Die Erde vor uns zitterte.

Danach traten dann erst unsere Panzergrenadiere an, die sich bereits in ernsten Gefechten verflochten hatten. Allerdings stießen sie noch nicht direkt auf die gesamte russische Truppe, sondern zunächst auf eine Vorhut.

Für mich selbst begann der Krieg in meiner Erinnerung ganz plötzlich an einem Abend, als die ersten schwer verwundeten Kameraden der Grenadiere auf Tragen das letzte Stück zu uns zurückgeschleppt wurden. Diese armen Kameraden aus meiner Division, aus meinem Regiment, würde ich also vermutlich nie mehr wiedersehen. So schlimm waren sie dran. In mir stieg die Angst bis in die Haarwurzeln hoch. Und ich erkannte zum ersten Mal: So also ist Krieg. Das ist der Krieg.

Die Angst, die ich in den ersten zwei oder drei Tagen im Kampfeinsatz hatte, war wie ein elektrischer Schlag. Der ging ganz durch mich durch, ich konnte das zunächst nicht ablegen.