3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

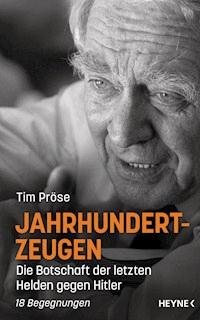

Ob Widerstandskämpfer oder Holocaust-Überlebende – die Lebenswege dieser besonderen Menschen beeindrucken gerade in unserer so unruhigen heutigen Zeit. Denn sich gegen Hitler zu stellen, seine Schreckensherrschaft zu überleben und trotzdem nicht mit dem Schicksal zu hadern, sondern immer wieder aufzustehen, dem Leben positiv und mit einem großen Ja zu begegnen, macht Mut für den Umgang mit Terror und Krieg, Flucht und Vertreibung – Themen, die heute wieder von bedrückender Aktualität sind. Tim Pröse hat einige dieser letzten Zeugen über viele Jahre begleitet und erzählt in 18 eindrucksvollen Porträts von ihrem Leben und ihrer Botschaft: ein Plädoyer der Unangepassten für mehr Toleranz und gegen das Vergessen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Tim Pröse

JAHRHUNDERTZEUGEN

Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler

18 Begegnungen

In Erinnerung an Frauke

Inhalt

Prolog

»Herr Direktor, ich bedanke mich«

Jurek Rotenberg sieht seinen Retter Berthold Beitz wieder

»Sie löste sich vom Leben mit einem Lächeln«

Inge Aicher-Scholl über ihre Schwester Sophie

»Nachts träume ich vom Fallbeil«

Franz J. Müller kämpfte in der Weißen Rose

»Mein längster Tag«

Kurt K. Keller kehrt noch einmal an den Omaha Beach zurück

»Das ist derselbe Mond wie daheim«

Wie Hans-Erdmann Schönbeck Stalingrad und den 20. Juli überlebte

»Ich habe ihn heiß geliebt«

Zeitzeugen erinnern sich an Claus Graf von Stauffenberg – und sein Sohn an den Vater

»Du musst es tun!«

Zu Besuch bei Ewald-Heinrich von Kleist, der Hitler töten sollte

»Auch wenn alle es tun – ich nicht«

Freiherr von Gersdorff, Baron von Boeselager und die Bombe

»Das Leben stellt sich zwischen jedes Leid«

Klaus von Dohnanyi über seinen Vater Hans und seinen Onkel Dietrich Bonhoeffer

»Ich versuche jeden zu retten«

Wilm Hosenfeld, der Held aus »Der Pianist«, und sein Sohn

»Ich bin stolz, ein Elser zu sein«

Der Neffe des Hitler-Attentäters erinnert sich

»Ich atmete Hoffnung«

Der Letzte von Schindlers Liste

»Warum hat er mich bloß allein gelassen?«

Ein Treffen mit Emilie Schindler

»Wir waren zwei Wildfänge«

Mit Anne Franks Cousin Buddy Elias in Bergen-Belsen

»Du kannst hierbleiben, Hansi«

Wie sich Hans Rosenthal vor dem Holocaust in einem Schrebergarten versteckte

»Ich habe überlebt, er nicht!«

Edgar Feuchtwanger im Haus seines alten Nachbarn Hitler

»Es gibt etwas, das kann man nicht vernichten«

Yehuda Bacon trotzt bis heute Auschwitz

»Auch wenn ich Angst habe …«

Die Gegenwart des Gestern: Eine Deutschlandreise zu heutigen »Helden«

Epilog

Dank

Literatur und Quellen

Zum Autor

»Ich wollte doch selbst immer frei sein.

Vielleicht war mir deshalb auch

die Freiheit der anderen wichtig.«

Berthold Beitz (1913-2013), der 1500 Juden das Leben gerettet hat

Prolog

Es wird die Reise seines Lebens sein. Sie wird ihn noch einmal in das Land führen, in dem sie ihn töten wollten. Nach Deutschland. Ausgerechnet dorthin will er umziehen, um zu sterben. Und um vorher noch ein wenig zu leben.

Ein Tag im Mai 2016 in Israel. Er hat gerade überlegt, was er noch braucht für diese Reise, fast so wie damals vor 74 Jahren, als alle Wege ins Nichts wiesen. Heute sind da kaum Dinge, von denen einer wie er sich nicht trennen könnte. Sein guter Anzug kommt mit, ein paar Bücher, die Blutdrucksenker. Sonst lässt er alles hier zurück.

Als er ein Junge war, hat ein berühmter Deutscher ihm das Leben gerettet. Seitdem braucht er nicht viel zum Leben.

Er öffnet die Fenster seiner kleinen Wohnung in Haifa. Der Frühling weht in sein Wohnzimmer. Gerade hat es geregnet auf die Erde vor seinem Haus. Die Luft dort draußen duftet nach nassem Staub und Orangenbäumen. Nach Israel. Drinnen in seinem Wohnzimmer riecht es nach Kernseife und dem Holz seiner alten Möbel. Und nun auch nach Mai und einem letzten Aufbruch.

Nur wenig aus seinem Leben hat er in einen Koffer gepackt. Seine Wohnung ist fast leer geräumt. Die Zeiger der Schrankuhr sind schon vor längerer Zeit stehen geblieben. Dabei verrinnt seine Zeit doch so schnell, dass er sie fühlen kann wie seinen viel zu hohen Puls. Die gerahmten Bilder seines Lebens hat er abgehängt. Von ihnen blieben nur Schatten aus Staub an der Wand. Daneben eine Kopie von Beethovens Totenmaske.

Draußen vertreiben die Strahlen der Maisonne den Morgendunst aus der Hafenstadt. Sie fallen aus einem Himmel, der in diesem Land immer etwas näher bei der Erde scheint. Sie durchfluten sein Wohnzimmer und wärmen den Raum. Das macht es vielleicht etwas leichter. Denn die Sonne vergoldet das Zimmer und ein paar der Erinnerungen. Welche von ihnen wird er mitnehmen auf seine Reise?

Dieses Buch beginnt bei Jurek Rotenberg in Haifa. Seit ich ihn vor drei Jahren kennenlernte, wuchs eine Freundschaft zwischen uns, die mir sehr kostbar ist. Nun lud er mich ein, ihn einmal in Israel zu besuchen, bevor er das Land verlässt. Er wollte mir zeigen, wo er herkommt.

Die weiteren Kapitel des Buchs führen aber auch nach Auschwitz und nach Bergen-Belsen. Mit einem Veteranen des D-Day geht es an den Omaha Beach in der Normandie, weiter zu einem Stalingrad-Überlebenden und in die Wohnzimmer von zwei Hitler-Attentätern. Ich erzähle vom Leben und Überleben eines Mannes, der auf Schindlers Liste stand, und von einem Kämpfer der »Weißen Rose«. Ich begebe mich auf Spurensuche nach Sophie Scholl, nach Claus Schenk Graf von Stauffenberg, nach Anne Frank und nach Georg Elser. Und erinnere gleich im ersten Kapitel an einen großen Menschenretter. Dieser Mann war der Patriarch des Stahlgiganten Krupp, Berthold Beitz, der Mann auf dem Cover dieses Buchs. Ihm verdankt Jurek Rotenberg sein Leben.

Von den Fenstern seiner Wohnung aus kann Rotenberg über Olivenbäume hinweg bis auf das Karmel-Gebirge schauen, und wenn der Wind günstig steht, atmet er den Geruch des nahen Meers. Doch ihn zieht eine seltsame Sehnsucht nach Deutschland, obwohl er in diesem Land nie zu Hause war. Fast könnte man es Heimweh nennen, ein Wort, das es so nur im Deutschen gibt und das so viel von diesem Land erzählt.

Rotenberg liebt die deutsche Sprache. Und noch mehr die deutsche Musik. So sehr, dass dieser in seinen Worten so gewandte Herr diese Liebe schwer beschreiben kann. Er deutet stattdessen auf sein Herz und klopft ein paarmal mit seiner Faust sanft auf seine Rippen: »Da drinnen wohnen Schumann und Beethoven.« Dann fährt er mit seiner Hand zu seinem Kopf und deutet auf seine Stirn: »Und hier oben leben Schopenhauer und Bach«, sagt er. Ihre Kompositionen, ihre Schriften und ihr Geist. Auch deswegen braucht er jetzt nicht viel mitzunehmen.

Die Bücher und das alte Geschirr hat er in Kartons gesteckt. Er will sie verschenken oder sich nachschicken lassen, man wird sehen. Was dieser feine alte Herr mitnehmen möchte aus Israel, trug er immer schon in sich, und der Rest passt in seinen zerschlissenen Lederkoffer, der da mitten in seinem Wohnzimmer steht und aus den Dreißigerjahren stammt. Es ist einer jener Koffer, wie man sie aus dem Film Schindlers Liste zu kennen glaubt oder von den Bildern aus Auschwitz mit den Bergen von Gepäck, das denen gehörte, die nicht mehr leben. Viele aus Rotenbergs Familie gingen mit solch einem Koffer ins Verderben. Die SS-Leute befahlen ihnen, ihre Heimatadresse mit Kreide auf das Leder zu schreiben. Ganz so, als gäbe es noch ein Zurück für die Koffer. Und die Menschen. Es war eine der letzten Lügen der Täter, mit denen sie ihre Opfer täuschen wollten.

»Dabei wussten wir doch, dass wir alle zum ›Himmelskommando‹ bestellt sind«, sagt Jurek Rotenberg. »Himmelskommando«, so nennt er den Holocaust bis heute, weil er das Deutsche nun mal so schätzt. Weil er, der gebürtige Pole, einen sehr deutschen Nachnamen trägt. Weil die deutsche Sprache für das Schönste und das Schlimmste im Leben die besten Worte bereithält. Deswegen hat sich Rotenberg das Wort »Himmelskommando« ausgedacht, als er 14 Jahre alt war und diesem Kommando auf wundersame Weise entging. Und weil dieses Wort beides in sich birgt: die Anmut und die Angst. Die Allmacht und den Abgrund. Die Herrlichkeit und die Hölle.

Jurek Rotenberg ist 87 Jahre alt. Der studierte Jurist arbeitete lange erst in seinem Heimatland Polen, dann bei einer Reederei in Haifa. Er sagt: »Ich habe als Junge dank eines einzelnen Mannes ein anderes Deutschland erlebt. Dank des Herrn Direktor.« Dieser Herr Direktor war Berthold Beitz, der spätere Generalbevollmächtigte von Krupp. Und dieses andere Deutschland, das existiert für Rotenberg in seinem Herzen bis heute. Deshalb will er jetzt umziehen. Auch weil er Berthold Beitz bis heute so dankbar ist, dass er sich ihm in Deutschland näher fühlt, fast ein wenig aufgehoben – selbst wenn Beitz nun schon drei Jahre tot ist.

Ich fühle mich verbunden mit Jurek Rotenberg. Für mich ist dieser Gentleman alter Schule eine personifizierte Hoffnung, einer, der ermutigt gegen die Ohnmacht, die die Schoah in mir als Deutschem zurückgelassen hat, gegen den Schmerz, der mich trifft, wenn Antisemitismus in Deutschland wieder aufflammt und Juden hier bedroht oder angegriffen werden. Rotenberg ist für mich ein Trost. Wenn ich mit ihm spreche, fühle ich mich leicht und reich, er ist ein Freund, der mich berührt und mitreißt.

»Ich habe Deutschland nie gehasst. Ganz im Gegenteil. Auch wenn die Nazis uns gehasst haben, habe ich nie zurückgehasst. Sonst wäre ich doch wie ein Nazi gewesen«, sagt er und lächelt. Meist liegt ein Glanz in seinen Augen, und seine Mundwinkel deuten fast immer nach oben. Jetzt schaut er noch einmal hinaus aus seinen 60 Quadratmetern Israel. Als hätte sich ihm das Panorama nicht ohnehin schon unauslöschlich eingeprägt. Er steht mit mir vor seinem Wohnzimmerfenster, deutet auf die Berge des Karmel und erzählt ein wenig von ihrer uralten Geschichte. Dann flackert sein Blick wieder hin und her an den kahlen Wänden mit den grauen Rändern, die die Bilderrahmen hinterlassen haben. Er erzählt, wie es früher bei ihm aussah. Manchmal ist ihm schwer zumute dabei.

Er merkt das, wenn er seinen Blutdruck misst. Der ist viel zu hoch, seitdem er sein Leben verpackt. 180 zu 90. Der Arzt hat ihm deswegen Valium verschrieben. Er meinte, das mit dem Blutdruck sei seelisch bedingt. Rotenberg versucht, so etwas wegzulächeln, doch dann steht wieder eine seiner großen Fragen in seinem Gesicht: »Wenn man die ganze Familie verloren hat, wohin soll man dann gehen? Wohin soll ich gehen?« Diese Frage einte fast alle Juden, die vor sieben Jahrzehnten hierherkamen, und natürlich stellte auch Rotenberg sie sich. Jetzt, nachdem auch seine Freunde gestorben sind, einer nach dem anderen, kommt es wieder in ihm auf, dieses wehe Gefühl des Verlorenseins, der Heimatlosigkeit. Es verbindet viele Opfer des Holocausts und trennt sie. Deswegen sind sie doch damals nach Israel gegangen. Weil sie endlich irgendwo auf der Welt ein Zuhause haben wollten.

Und jetzt spüren viele von ihnen im Alter, dass sie innerlich wieder unbehaust sind. Dass sie vielleicht sogar ihr Leben lang seelisch auf der Durchreise waren. Mit jedem Menschen, der nun stirbt, den sie liebten und mit dem sie hierherkamen, gehen sie doch auch selbst ein bisschen fort. Und fühlen sich am Ende ihres Lebens ein wenig so wie nach dem Krieg. Ohne festen Halt und Heimat. Weniger als Überlebende, das wäre ja gut. Sondern als lebenslang Übriggebliebene.

Rotenbergs Blick sehnt sich in den Garten vor seinem Mietshaus. Die Bäume dort hat er vor 45 Jahren gepflanzt, als er hier einzog. »Einen für meinen Großvater, einen für meine Großmutter und einen für meinen Vater«, sagt er. Es sind deutsche Fichten in israelischem Boden, die inzwischen hinauf zu seinem Appartement im dritten Stock gewachsen sind. Ihre Wipfel wiegen sich vor seinen Blicken im Wind, der vom Mittelmeer zu ihm herüberweht.

Von Bäumen Abschied zu nehmen, ist fast so schwer wie von Menschen. Doch von den Bäumen fortzugehen, wird neu für ihn sein. Von den Menschen nicht, das hat er früh lernen müssen. Darüber kann er bis heute nicht gut sprechen. Ich bitte ihn dennoch darum. Und weil wir beide uns gut verstehen, führt er mich zu seinem Schreibtisch und zieht jetzt diesen einen Papierstapel aus seiner Schublade. »Ich habe das, was ich Ihnen gleich zeige, nicht vielen Menschen gezeigt bisher«, sagt er. »Und ich kann Ihnen auch nicht viel dazu erzählen, weil es mich traurig macht. Aber hier, sehen Sie selbst.«

Mehr als tausend Namen sind auf den zusammengehefteten Blättern verzeichnet, die ich jetzt in meinen Händen halte. Viele von ihnen klingen so bildhaft und melodisch wie seiner: Rosenzweig, Goldschmidt oder Mandelbaum. Jurek Rotenberg setzt sich neben mich und fährt behutsam mit seinem Zeigefinger die einzelnen Namen entlang. Einige hat er mit rotem Filzstift eingekringelt. Stumm spricht sein Mund sie aus. Es sind die Namen von Menschen, die mit ihm im von den Deutschen besetzten Boryslaw in Polen lebten. Viele dort wurden gerettet, so wie Rotenberg. Dann zieht er ein anderes Blatt hervor. »Auf dieser Liste stehen die Namen meiner Familie und meiner Freunde, die nach Auschwitz gingen«, sagt er leise. Und diejenigen Namen, die er rot umrandet hat, gehörten seinen Nächsten und Liebsten.

Jurek Rotenberg ist ein fröhlicher Mensch. Er hat sich früh in seinem Leben für das Lächeln entschieden, als er mit 14 Jahren dem Tod entkam. Seitdem kehrt es beständig und mannigfaltig in sein Gesicht zurück. Und nun, am Ende seines Lebens, wird er es sich doch nicht noch anders überlegen! »Wir leben doch noch!«, ruft er plötzlich in die Stille und Leere seines Wohnzimmers hinein und legt die Liste zurück in die Schublade. Seine Worte hallen von den nackten Wänden wider. Von draußen klingt nur das Zirpen der Zikaden herein. Als er das bemerkt, legt er eine seiner Klassik-Platten auf, um die neue Einöde seines alten Zuhauses mit Musik zu erfüllen.

»Hat die Musik Ihnen geholfen im Leben?«, frage ich ihn an diesem Maiabend im Jahr 2016. Rotenberg antwortet: »Sie hat mich gerettet.« Darum will er jetzt in das Land von Schumann und Beethoven ziehen, die Komponisten, die in seinem Herzen immer eine Heimat hatten.

Jurek Rotenberg und Berthold Beitz, sein Retter, sind die Leitbilder des Buchs. Erzählt dieser Prolog aus dem Hier und Jetzt von Rotenberg, geht das folgende erste Kapitel drei Jahre zurück zum Wiedersehen der beiden im Jahr 2013. Der Epilog spielt in der Zeit nach Beitz’ Tod und wieder im heutigen Leben von Jurek Rotenberg

Seine Überlebensgeschichte ist für mich die ermutigendste von allen in diesem Buch, in dem ich von 18 Menschen erzähle, die dem Menschenvernichter Hitler viel entgegensetzten. Einige von ihnen bekämpften ihn mutig und setzten dabei ihr Leben ein. Andere riskierten es schlicht deshalb, weil sie Juden waren. Auch sie sind aus meiner Sicht »Helden«, wenn auch nicht im üblichen Sinn des Wortes. Es geht um Gerettete und Retter. Um Kämpfer für die Freiheit und Verfolgte, die sich nicht beugen ließen. Um Menschen, die in der Nazizeit nicht nur andere Leben retten wollten, sondern auch ein wenig von der fast schon verlorenen Ehre und Würde eines Landes.

Den meisten dieser Menschen – oder ihren Nachkommen – bin ich in meiner Zeit als Reporter der Münchner Abendzeitung und später des Focus begegnet. Ich erlebte sie nicht als distanzierter Beobachter, sondern als von ihnen berührter und begeisterter Journalist. Und so ist auch dieses Buch von meinem eigenen und damit subjektiven Erleben geprägt. Und von meinen Gefühlen. Ich glaube aber, dass diese »Jahrhundertzeugen« auch objektiv besehen und empfunden für die Gegenwart der Vergangenheit stehen. Sie holen das Gestern ins Heute. Denn sie haben etwas weiterzugeben, das überdauern sollte. Der Idealismus, der sie antrieb, ist zeitlos, und was sie bewegte, bleibt bewegend bis heute. Fast alle tragen einen Abgrund in sich, den jeder spürt, der sich ausgiebiger mit ihnen unterhält. Aber sie waren oder sind auch getragen von einer durch nichts zu erschütternden Zuversicht und Stärke. Die meisten von ihnen waren sich der Aussichtslosigkeit ihres Tuns bewusst. Sie mussten davon ausgehen, dass sie scheitern, wahrscheinlich sogar sterben würden. Und wagten es dennoch. Sie taten etwas um der Tat willen, nicht um zu triumphieren. Sie lebten ein höchstpersönliches »Trotz alledem!«. Sie wollten keine Helden sein, das verbindet sie, aber sie ermutigen uns zu Courage und aufrechtem Gang. Zum Aushalten und Durchhalten, selbst wenn das Ziel unerreichbar scheint, zu Selbstvertrauen, Einzigartigkeit und Unangepasstheit. Und weisen uns so einen Weg in scheinbarer Ausweglosigkeit.

Die Sehnsucht nach solchen Vorbildern und ihren Idealen ist heute wieder groß, da viele Ohnmacht und Angst verspüren, weil morgen schon nicht mehr gilt, was gestern noch gewiss war. Das Vertrauen in die Politik schwindet immer mehr, Verfolgte fliehen nach Deutschland, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus keimen wieder einmal auf, der Terrorismus breitet sich aus, und neue Kalte Kriege drohen. In solchen Zeiten haben die »Jahrhundertzeugen« eine Botschaft, ein Vermächtnis weiterzugeben. Es soll nicht belasten, sondern bestärken.

München, im Juni 2016

Tim Pröse

P.S.: Sie können mir eine E-mail schreiben: [email protected]

»Herr Direktor, ich bedanke mich«

Jurek Rotenberg sieht seinen Retter Berthold Beitz wieder

Ein ganzes Leben liegt zwischen ihrem Wiedersehen. Ein Leben, das Jurek Rotenberg jenem Jahrhundertzeugen verdankt, der jetzt gleich zur Tür hereinkommen wird an diesem Tag im April 2013. Es wird Berthold Beitz sein. Er ist 99 Jahre alt. Fühlt er, dass dieser Auftritt sein letzter in der Öffentlichkeit sein wird? Der letzte seines Lebens?

Sieben Jahrzehnte ist es her, dass sie sich zum letzten Mal begegneten. Nun treffen sich gleich zwei Spezialisten für die ganz großen Dinge. Für das, worum es bei allen Menschen irgendwann einmal geht: um Leben und Tod. Jurek Rotenberg trifft Berthold Beitz wieder.

Der Tag, an dem sich Retter und Geretteter erneut gegenüberstehen werden, ist einer der ersten warmen des Jahres. Die Frühlingssonne steht schräg über der Stadt Essen und leuchtet den Winter aus den Straßen. Beitz, der große alte Herr von Krupp, hat für dieses Treffen die Alte Synagoge von Essen ausgewählt. Man betritt sie durch ein Tor aus Stahl, das sich nur schwer und wie in Zeitlupe öffnen lässt. Ein Lichtkegel fällt dann ins Halbdunkel, aber die Frühlingswärme von draußen schafft es noch nicht durch die Mauern.

In zehn Minuten wird Jurek Rotenberg dem Mann danken, der ihn, den damals 14-Jährigen, vor der Gaskammer bewahrt hat.

Für mich ist es ein Wiedersehen mit meiner alten Heimat Essen in einer ihrer Herzkammern. In ihrer Würde hebt sich die Alte Synagoge von vielen anderen Bauten meiner Geburtsstadt ab. Als Kind stand ich vor diesem Gotteshaus und staunte hoch zu seinen Bronzedächern, die sich wie Bergkuppen über der Stadt wölbten. Als Schüler besuchte ich es dann mit dem Geschichtslehrer und der Klasse in einem Alter, in dem wir noch nichts vom Ausmaß der Nazi-verbrechen begriffen. Ich erinnere mich jetzt gerade auch daran, wie ich als junger Mann in den Achtzigerjahren vor der Synagoge stand, als Zehntausende Essener eine Lichterkette durch die Stadt bildeten und dann, als die Nacht anbrach, ihre Kerzen zu Füßen der Synagoge abstellten. Diese Bilder gehen mir an diesem Tag durch den Kopf, und ich bin glücklich, heute hier zu sein.

Stimmen und Schritte von Menschen, die in die Kühle eintreten, hallen von den Wänden wider. Dann verstummen sie. Jemand zündet die Kerzen der Menora an, des Leuchters, der seine sieben Arme in die Weite der Synagoge streckt. Alle Blicke fallen jetzt auf diesen einen Mann, der schon eine ganze Weile im Halbdunkel wartet und nun im Licht der Kerzen dasteht. Jurek Rotenberg verharrt unter der Kuppel der Synagoge, versunken in so vielen Gedanken und Gefühlen. Er kann seinen Blick nicht vom Seiteneingang wenden, durch den gleich Berthold Beitz erscheinen wird, der Mann, der ihn und 1500 andere Juden gerettet hat.

Die Alte Synagoge von Essen gilt als die schönste nördlich der Alpen. Die »Reichskristallnacht« hat sie zumindest äußerlich fast ohne Narben überstanden. Man sagt, die Essener Feuerwehr habe sie ganz gegen den Befehl gelöscht. Die Innenstadt um sie herum zerschmetterten später die Bomber, denn Essen als Stadt der Rüstungsschmiede Krupp musste zerstört werden. Der Ort ist lange schon ein Museum und eine Begegnungsstätte. Doch eine Begegnung wie heute hat er noch nicht gesehen.

Jurek Rotenberg steht vor dem Toraschrein und ringt die Hände, er atmet tief, er ist so nervös. Um elf Uhr schließlich fährt der S-Klasse-Mercedes vor. Die Wagen wechselten in der jahrzehntelangen Regentschaft des Krupp-Generalbevollmächtigten, nicht jedoch ihr Kennzeichen: »E – RZ 1« – eine Hommage an das Erz, jenen Rohstoff, der die Firma Krupp zur Legende werden ließ.

Der Oberbürgermeister und ein paar andere Offizielle Essens warten lange schon am Straßenrand darauf, dass der gepanzerte Wagen erscheint. Dann ist er da. Jemand reißt die hintere Tür auf und bietet dem aussteigenden Beitz seinen Arm.

Jurek Rotenberg sieht das alles nicht, vernimmt aber in der gespannten Stille der Synagoge das Geräusch von Lederabsätzen, die sich ihm nähern. Noch gerader stellt er sich hin, die Füße eng zusammen, die Hände an der Hosennaht. Er nimmt Haltung an und senkt seinen Blick, ganz so wie damals, wenn er »ihm« begegnete. In seinem Gesicht arbeitet es, weil er gerührt ist, aber bloß nicht weinen will. Er will doch jetzt lächeln!

Da erblickt Rotenberg ihn. Berthold Beitz steht im Türrahmen und blinzelt, weil sich seine Augen unter den mächtigen Brauen noch nicht an das Halbdunkel gewöhnt haben. Er trägt einen für ihn ungewöhnlich leuchtend azurblauen Anzug und einen hellroten Schlips samt ebenso hellrotem Einstecktuch. Gerade noch eingehakt beim Oberbürgermeister, geht Beitz nun die letzten Meter allein, während alle Gäste sich von ihren Plätzen erheben und ein Raunen durch den Saal geht. Dann streckt Beitz Rotenberg seine Hand entgegen, ganz weit, sodass seine Manschettenknöpfe aufblitzen. Rotenberg gelingt es nur zaghaft, die Geste zu erwidern, er presst den Oberarm an seinen Körper und reicht Beitz nur seinen Unterarm. Dabei verbeugt er sich, einmal, zweimal, dreimal, bis Beitz ihn mit seinem ausgestreckten Arm davon abhält und ihn aufrichtet. Endlich steht Rotenberg gerade vor Beitz und kann ihm in die Augen sehen. Er flüstert: »Herr Direktor, ich bedanke mich. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Anwesenheit hier … Ich betrachte es als eine große Ehre …« Und schließlich raunt er noch: »Mein Herz sagt Ihnen heute Danke.« Dann bringt er keinen Ton mehr heraus, stattdessen treten ihm Tränen in die Augen, die er doch so gern vermieden hätte. Als Berthold Beitz das bemerkt, nimmt er Jurek Rotenbergs Hand in seine beiden Hände.

»Herr Direktor«, so sagte er als Junge ehrfurchtsvoll zu seinem Retter, als der junge Beitz Direktor einer Erdölfirma im polnischen Boryslaw und Rotenberg einer seiner Zwangsarbeiter war. Wenn Jurek Rotenberg heute von Beitz spricht, nennt er ihn nicht beim Namen. Wie damals sagt er immer nur und mit der gleichen Hochachtung von damals »Herr Direktor«. Beitz ist für Rotenberg zeitlebens »der Herr Direktor« geblieben.

Sie nehmen nun Platz vor einem alten Klavier, das mitten im Kuppelsaal steht. Rotenberg hat es von Haifa nach Essen bringen lassen. Es ist das Instrument, das er von seiner Mutter, einer Pianistin, geerbt hatte. Sein größter Schatz. Jetzt will er es Berthold Beitz schenken. Und der Stadt seines »Herrn Direktors«, die er nie zuvor betreten hat.

»Dieses Klavier«, sagte mir Rotenberg am Tag zuvor, »ist nicht bloß ein Klavier. Es ist von Sankt Petersburg nach Boryslaw und von dort nach Israel transportiert worden. Seine letzte Station ist hier.« Schon als Junge spielte er in Boryslaw darauf, all seine geliebten großen deutschen Komponisten. Seine Mutter, ein Wunderkind am Piano und eine erfolgreiche Konzertpianistin, musizierte auch in den dunkelsten Zeiten auf dem Instrument, gab Klavierstunden, bekam dafür Lebensmittelmarken und brachte so die beiden durch den Krieg. Für ihren Sohn verkörpert dieses Klavier deshalb eine Seele: die seiner Mutter und die der deutschen Kultur, die er so verehrt. Das liegt auch daran, weil dieses Land Berthold Beitz hervorgebracht hat, den Seelenretter. »Wer auch nur ein Leben rettet, rettet die ganze Welt«, lautet ein jüdisches Sprichwort. Beitz hat viele Leben gerettet.

Eigentlich hätte Rotenberg sich nun selbst an sein Klavier setzen müssen, um für seinen »Herrn Direktor« zu spielen, doch dafür ist er heute zu aufgeregt, und so lässt ein anderer Chopin erklingen. Rotenbergs Tränen rinnen jetzt über seine Wangen. Bewegt sinkt der alte Mann, der sich so mühte, aufrecht dazusitzen, in sich zusammen, nimmt seine Brille ab, sucht nach einem Taschentuch. Da umschließt Beitz die Hand seines Gegenübers erneut mit seinen Händen und flüstert ihm zu: »Schön, dass Sie da sind. Das Klavier klingt prima, oder?«

Beitz’ Tochter Susanne Henle begleitet ihren Vater an diesem besonderen Tag. Sie steht erst neben, dann hinter ihm und muss auch weinen. Später wird sie sagen: »Mein Vater hatte die Chance zu helfen. Es hat ihn aber in all den Jahrzehnten sehr belastet, dass er so vielen anderen nicht helfen konnte.«

Zehn Minuten später verstummt das Klavier, und Berthold Beitz hakt sich bei Jurek Rotenberg ein. Arm in Arm wollen beide zurück zu seinem Wagen gehen, um zur Villa Hügel zu fahren, diesem Symbolort der Stadt Essen und der Firma Krupp, in dem Beitz bis heute Hausherr ist. Dort erwartet sie ein Mittagessen im kleinsten Kreis. Noch im Hinausgehen sagt Beitz: »70 Jahre sind vergangen. Ich hatte nicht geglaubt, dass ich noch einmal jemanden von damals wiedersehen werde. Ich dachte, dass alle gestorben sind.« Dann schweigt er ein paar lange Sekunden und fügt hinzu: »Es ist schwer heute. Aber es ist auch sehr schön.«

»Ist es erlaubt, Sie zu begleiten, Herr Direktor?«, fragt Jurek Rotenberg seinen Retter. Beide steigen in die »E – RZ 1«-Limousine und sinken in die lederbezogenen Sitze des Fonds. Der Chauffeur bringt sie zur Villa Hügel, die über dem Ufer des Baldeneysees auf einer Anhöhe thront. Umschlossen ist sie von einem Park, der auch zu einem Königsschloss gehören könnte.

Viele der Bäume im Hügel-Park sind mehrere Jahrhunderte alt. Sie stehen kurz vor der Blüte, als Beitz und Rotenberg ins Gästehaus gehen, in dem Beitz als Chef der mächtigen Krupp-Stiftung bis heute arbeitet und seine Besucher empfängt. Er will Rotenberg dort alles zeigen. Sein Gast hält in jedem Zimmer des Hauses inne, staunt und geht mit einigem Zögern über sehr weiche Teppiche, die jeden seiner Schritte dämpfen. Die Wände von Beitz’ Büro, von wo aus er über den Konzern wacht und die Millionen der Krupp-Stiftung verteilt, zieren ein mächtiger Gobelin und die vielen Auszeichnungen aus Israel.

Dann führt er ihn in den Speisesaal, in dem ein Festessen serviert wird. Die beiden sitzen nebeneinander, reden ein bisschen polnisch, scherzen und lachen. Sie genießen das Leben. Rotenberg sagt: »Ich habe als Junge dank des Herrn Direktors ein anderes Deutschland erlebt.« Dieses Deutschland existiert in seinem Herzen bis heute. Und heute feiern sie dieses Land. Und dieses Leben.

Nach zwei Stunden geleitet Beitz Jurek Rotenberg aus dem Gästehaus hinaus. Sie stehen noch ein wenig im Portal, und Beitz erzählt einen jüdischen Witz. Dann fährt der Wagen vor. Doch nicht Rotenberg, sondern Berthold Beitz steigt ein und lässt sich für heute nach Hause fahren. Sein Gast geht noch einmal zurück ins Gästehaus und bleibt einen Moment lang allein im Reich seines Retters. Er genießt den Ausblick durch die Fenster auf die alten Bäume im Park. Beitz winkt ihm noch einmal durch die dunklen Scheiben seines Wagens zu. Jurek Rotenberg winkt zurück. Und denkt an die Zeit in Boryslaw.

Die Erlebnisse dort haben Beitz auf seine Lebensaufgabe nach dem Krieg bei Krupp vorbereitet. Bis zu seinem Tod im Juli 2013 verfügte er über etwas überaus Seltenes: einen sehr wörtlich zu nehmenden Gleichmut. Immer handelte er nämlich mit gleichem Mut. Er konnte sich auf diesen Mut stets verlassen. Als Alfried Krupp ihn 1953 zum Generalbevollmächtigten von Krupp berief, formte er den Konzern zu einem der größten deutschen Unternehmen. Seine bedeutendsten Taten vollbrachte er jedoch zuvor in Boryslaw, wo er Manager der Karpaten-Öl AG war und Tag für Tag sein Leben riskierte. Einmal verhaftete ihn die SS. Doch bei der Vernehmung saß er plötzlich seinem Jugendfreund gegenüber. Der ließ ihn laufen. Der Judenretter, er verdankte sein Leben ausgerechnet einem SS-Mann. Und Jurek Rotenberg verdankt es Beitz, das hat er ihm nie vergessen: »Beitz war ein Gentleman unter Unmenschen. Er konnte einfach nicht vorübergehen. Ein großer Mann.«

Rotenberg muss bis heute nur seine Augen schließen, dann sieht er alles wieder vor sich. Die Menschen in den Zügen, wie sie aus den Waggons herauswinken, ihre Arme aus der schmalen Luke strecken, wie sie um ihr Leben winken und schreien nach dem Retter. Hundertfach hallt es über den Bahnhof: »Herr Beitz!«, »Herr Direktor!« Wird er auch dieses Mal da sein? Die Eingeschlossenen hoffen, dass Berthold Beitz ihre Fahrt in den Tod aufhält. Manche von ihnen nennen ihn einen Engel.

Es ist ein Tag im August 1942 im von den Deutschen besetzten Polen. Jurek Rotenberg ist 14 Jahre alt. Er wird Zeuge des Schreckens, der die kleine Stadt Boryslaw erfasst. Und er wird Zeuge eines Wunders. Es ist die Zeit der »Aktion Reinhardt«, so der Tarnname, benannt nach dem Vornamen des SS-Obergruppenführers Heydrich, der von Hermann Göring mit der »Endlösung der Judenfrage« beauftragt wurde. Seit dem Juli 1942 durchkämmt die SS das ganze Generalgouvernement Polen nach Juden und wird bis Oktober 1943 zwei Millionen von ihnen und 50.000 Roma vernichtet haben. Jurek Rotenberg lebt zu dieser Zeit mit seiner Mutter in einem Versteck auf einem Dachboden, direkt gegenüber vom Bahnhof in Boryslaw.

Durch eine schmale Luke im Dach sieht er, wie die Juden, einer nach dem anderen, in die Züge gezwängt werden. Wie SS-Leute wieder anderen noch am Bahnsteig in den Kopf schießen. Er hört das Krachen der Pistolen, das Bellen der Wachhunde und das Weinen und Schreien der Menschen. Bis er nicht mehr hinsehen will, weil ihn die Grausamkeit schockiert. Seine Mutter aber sagt: »Schau hin, Jurek! Damit du nie vergisst, was sie taten!« Und so weicht sein Blick nicht vom Bahnsteig. Ganze drei Tage lang dauert das »Himmelskommando«, wie Jurek es nennt, bei dem SS-Leute immer wieder Hunderte von Menschen in Züge verladen. Alte, Junge, Kinder, dieses Mal auch viele aus dem nahen Waisenhaus.

Rotenberg erinnert sich: »Da kam auf einmal ein Mann auf den Bahnsteig. Er ging durch die Menge. Ganz gerade, sehr elegant, in einem schönen grauen Mantel. Weißes Hemd, Krawatte. Er blieb ganz ruhig. Er ging zu den Zügen und rief nach den Menschen, deutete auf sie.«

Berthold Beitz ruft die Namen seiner Arbeiter. Als sich die Türen der Waggons einen Spalt weit öffnen, zieht er so viele Menschen heraus, wie er nur kann. Er gibt vor, sie als »kriegswichtige« Arbeitskräfte für die Karpaten-Öl AG, die er leitet, zu brauchen, und bringt sie dort in Sicherheit. So ähnlich wie es auch Oskar Schindler getan hat. »Herr Direktor stand damals ganz allein. Er hat sein Leben für uns in die Waagschale geworfen«, sagt Rotenberg.

Zuerst brüllen Beitz ein paar SS-Männer ins Gesicht, versuchen, ihn aufzuhalten. Sie ziehen ihre Pistolen, sie lassen ihre Hunde anschlagen. Doch dieser Mann im eleganten Mantel lässt die Türen öffnen und holt immer mehr Menschen aus den Waggons. Die SS lässt ihn gewähren. Vielleicht schützt ihn schon damals sein Charisma. »Ich sah, wie er Auge in Auge den SS-Männern gegenüberstand, wie er ganz allein gegen alle ankämpfte, ohne jede Angst«, erinnert sich Rotenberg.

In den nächsten Wochen lässt Beitz auch Jurek Rotenberg und seine Mutter aus ihrem Versteck zu sich bringen. Er gibt der Mutter ein »R«-Abzeichen, »R« für Rüstungsarbeiter, und ihrem Sohn ein »A«-Abzeichen, für »Arbeitsjude«. Jurek Rotenberg findet in der Altstoff- und Alteisenerfassung der Ölfirma Zuflucht. Viele andere Juden versteckt Berthold Beitz in seinem Privathaus mitten auf dem Firmengelände. Beitz’ Frau Else versorgt die Geretteten mit Lebensmitteln und Kleidung. Rotenberg erinnert sich: »In allem, was sie taten, wirkten sie immer innerlich frei.«

Auch Jurek Rotenberg wirkt bis heute so. Er liebt und lebt die Freiheit und verbringt sein Leben gern allein. Wenn er lächelt, dann mit seinem ganzen, von Alter und Sonne braun gesprenkelten Gesicht. Damit gewinnt er die Menschen aus dem Stand. Seine wenigen weißen Haare sind ordentlich gekämmt. Er trägt gerne Cordhosen und sauber gebügelte, in München gefertigte Hemden, und wenn er irgendwo zu Besuch ist, bindet er sich eine Krawatte um und verteilt Gastgeschenke und Handküsse an die Damen.

Ich lerne ihn 2013 kennen, weil ich als Reporter über Rotenbergs erstes und letztes Wiedersehen mit seinem Retter berichten möchte. Ich fahre schon zwei Tage vor dem großen Treffen in der Alten Synagoge in meine Geburtsstadt Essen, weil ich so gespannt bin auf diesen Mann, der sich mit 84 Jahren auf die lange Reise von Israel ins Ruhrgebiet begibt. Zusammen mit Uri Kaufmann, dem Direktor der Alten Synagoge, hole ich ihn am Flughafen Düsseldorf ab und esse mit ihm in seinem Hotel nahe der Synagoge zu Abend. Ich sage ihm, wie sehr ich mich freue, einen Mann kennenzulernen, den Berthold Beitz vor 70 Jahren gerettet hat. Und erzähle ihm, wie ich schon als Kind mit diesem Beitz als Helden meiner Heimat aufwuchs. Jede Woche sah man Fotos von ihm in der Zeitung, denn Beitz prägte das öffentliche Leben und das Erscheinungsbild von Essen wie kein Zweiter. Immerzu eröffnete er irgendwo eine Kunstausstellung, empfing jemanden in der Villa Hügel oder repräsentierte die Firma, ohne die Essen nicht groß geworden wäre. »Den letzten Krupp«, so nannten ihn die Essener liebevoll. Als Junge spürte ich, dass dieser Mann, über den die Erwachsenen oft und ehrfürchtig sprachen, ein Großer sein musste. Und so bewunderte ich ihn wie die meisten Essener und war stolz auf ihn. Ich staunte, dass er sich noch im hohen Alter jeden Tag mit seiner Limousine zur Villa Hügel, dem Stammsitz der Krupps, fahren ließ, um »nach dem Rechten zu sehen«. So tat er das bis zu seinem Tod.

Jurek Rotenberg lächelt, als ich ihm davon berichte, und freut sich darüber, dass Beitz den Essenern so viel bedeutet. Denn ihm bedeutet er ja noch viel mehr, aber davon erzählt er mir erst einmal nur wenig. Er will an seinem ersten Abend in Essen eigentlich nicht von damals reden, sondern lieber noch etwas unternehmen und nicht einfach schlafen gehen. »Lassen Sie uns noch ein wenig spazieren. Lassen Sie uns über das Leben und die Liebe reden, nicht über das andere«, sagt er. Er tut es dann dennoch. Und jedes Mal stürmt es in Jurek Rotenberg, wenn er über das Gestern spricht. Er dreht und wendet seine Worte in Gedanken, bevor er sie ausspricht. Nur »Ich bedanke mich«, die Worte, die er auch seinem Herrn Direktor sagte, verwendet er in seinem Leben sehr oft. Sie sind sein Markenzeichen, das er gern ans Ende seiner Sätze setzt, selbst dann, wenn es vielleicht gar nicht richtig passt. Auch wenn ihm gefällt, was jemand sagt, sagt er darauf: »Ich bedanke mich.« Weil er ein dem Leben dankbarer Mensch ist.

Rotenberg spricht mit Leidenschaft und Musikalität. Er ist ein guter Pianist und weiß um den rechten Ton und viel mehr noch um den Klang der Worte. Sein Duktus, seine Sprachmelodie erinnern an Marcel Reich-Ranicki. Er kann ein dreisilbiges Wort in drei verschiedenen Tonlagen aussprechen. Und wie der Literaturkritiker redet auch Rotenberg nie ruhig und beiläufig. Nein, immer arbeitet es in ihm, wenn er etwas sagt, immer reißt er die Menschen durch seine Worte mit. Und das in vielen Sprachen. Rotenberg beherrscht Hebräisch, Polnisch, Englisch, Italienisch, Türkisch und ein wunderbar altmodisches Deutsch. Meist beginnt er seine deutschen Sätze mit einem »Schauen Sie…«, das er lange dehnt. Dann streut er gerne englische Versatzstücke ein. Er sagt oft: »This is not my cup oft tea« oder »This is no problem for me«. Und wenn er das Gefühl hat, dass seine Sätze zu schwer oder zu traurig klingen, fügt er eine italienische Wendung an: »Finita la musica!« oder ein »Mamma mia!«. Der Schalk in seinem Blick blitzt dann auf und fordert sein Gegenüber zum Mitlächeln auf. Ähnlich wie Reich-Ranicki, der in seinem Versteck deswegen überlebte, weil er den polnischen Bauern jeden Abend ganze Romane aus seiner Erinnerung erzählte, redet auch Rotenberg mit einer besonderen Eindringlichkeit. Man muss diesem Mann einfach zuhören und über seinen jüdischen Humor lachen. Rotenberg ist in allem, was er tut, noch immer ein Lebensdurstiger.

Über die Höllenszenen, die er damals am Bahnsteig sah, hat er später kaum gesprochen – mit wem auch? »Mit meinen Freunden und Bekannten in Israel? Nein! Dieses Land ist doch voll von solchen Geschichten. Und mit meiner Familie? Alle verschwanden beim großen Himmelskommando! So habe ich alles für mich behalten.« Und so zog er sich zurück in seine Erinnerung.

So sehr, dass er Berthold Beitz nur von Weitem sah, als dieser am 7. Mai 1990 nach Jerusalem kam, um in Yad Vashem, der Holocaust-Gedänkstätte, einen Baum im Hain der Gerechten zu pflanzen. Dorthin, wo Berthold Beitz’ Name in den hellen Stein gemeißelt ist, waren an diesem Tag viele Gerettete gekommen, um ihren Retter wiederzusehen, nicht nur Rotenberg. Sie bestürmten Beitz, wollten ihn sprechen oder wenigstens berühren. Einige verbeugten sich, andere knieten nieder vor dem Mann im dunklen Anzug. Doch Rotenberg hielt sich im Hintergrund: »Ich musste nicht auch noch zu ihm gehen«, erinnert er sich. »Ich wollte ihm nur danken. Deswegen war ich an diesem Tag dort.«

Und so sollte es sieben Jahrzehnte dauern, bis sich beide wieder gegenüberstanden. Mit vielen seiner Geretteten wechselte Beitz Briefe, bis die Post immer weniger wurde und Beitz glaubte, dass alle Überlebenden von damals tot seien. 2009 entdeckte dann sein persönlicher Referent Volker Troche Jurek Rotenbergs Weihnachtspostkarten, die er all die Jahre an Beitz geschrieben hatte, ohne einen Absender: »Sehr geehrter Herr Direktor, Schöne Weihnachten, Ihr Rotenberg.« Immer die gleichen Worte. Der SZ-Journalist Joachim Käppner, der damals gerade für seine Beitz-Biografie recherchierte, erfuhr von diesen Weihnachtskarten und machte Rotenberg in Haifa ausfindig.

Natürlich hat Rotenberg, als er nach Essen reist, davon gelesen, dass Beitz momentan »in Schwierigkeiten sein soll«. Auch im fernen Haifa hat er von der Krupp-Krise gehört, von den schlechten Zahlen des Unternehmens und dass Beitz, der so lange Unantastbare, plötzlich umstritten sei. Auch von dem Vorwurf, dass einer, der im September 2013 hundert Jahre alt werde, nicht so viel Macht ausüben solle. Fragt man Rotenberg, was er dazu sagt, lächelt er eines seiner feinsten Lächeln: »Es regnet. Aber das kann ihm nichts anhaben. Er wird da schon herauskommen.«

Denn er kam doch immer heraus. Und dank ihm auch Rotenberg. Seine Arbeitslizenz, die er damals von Beitz bekam, trug der Junge Jurek stets in seinem rechten Ärmel, um sie schnell vorweisen zu können. Das konnte Leben retten damals. Wenn er von dieser Lizenz erzählt, zupft er auch heute noch an seinem Hemdsärmel. So, als wolle er sich vergewissern, ob sie dort noch steckt. Und dass er sie im Fall der Fälle aus dem Ärmel ziehen könnte wie einen Trumpf. Einen Trumpf zum Überleben.

2005, acht Jahre vor dem Wiedersehen von Beitz und Rotenberg, bemühte ich mich wieder einmal um ein Interview mit Beitz. Ich hatte als Reporter schon immer davon geträumt, den großen Mann meiner Heimat einmal zu seinen Erlebnissen in der Nazizeit zu befragen. Jahrzehntelang hatte er über all das, was man heute davon weiß, geschwiegen, allenfalls Andeutungen gemacht. Doch nach jeder Bitte um ein Interview ließ sein Büro sehr freundlich ausrichten, dass er zu diesem Thema wie bisher schweigen werde. Seit Jahrzehnten war da immer dieses Rätsel um ihn: Was genau hatte er vor seiner Zeit bei Krupp im Zweiten Weltkrieg getan? Er soll Juden gerettet haben, aber Genaues wusste kaum jemand zu sagen. Beitz wollte das so, und seine Freunde, der Spiegel-Gründer Rudolf Augstein und Altbundeskanzler Helmut Schmidt, hatten ihn genau dafür gelobt, wenn sie Festreden zu seinen runden Geburtstagen hielten. Doch dann, eines Tages im Sommer 2005, erreichte mich der so lang ersehnte Anruf. Berthold Beitz wolle mich zu einem Mittagessen im Gästehaus der Villa Hügel empfangen, sagte Beitz’ persönlicher Referent am Telefon. Das Thema des Gesprächs sei offen.

Zum vereinbarten Termin melde ich mich am hölzernen Pförtnerhäuschen vor dem Hügel-Park. Die Schranke öffnet sich. Der Weg führt vorbei an den uralten Bäumen und viel englischem Rasen zum Gästehaus, vor dem drei Fahnen mit dem Krupp-Signet wehen, drei ineinander verschlungene Ringe. Deswegen nennen die Essener Beitz auch »Herr der Ringe«.

In einem Vorraum nimmt mir ein Herr die Garderobe ab und führt mich in einen Empfangsraum, wo er mich zwischen Seidentapeten, goldenen Brokatkissen und einem Porträt des streng blickenden Alfried Krupp allein lässt, das den ganzen Raum beherrscht. Zum zweiten Mal in meinem Leben habe ich mir eine Krawatte gekauft und angezogen, und jetzt, in meiner Aufregung, fühle ich, wie sie mich ein wenig würgt. Wie mein Puls gegen den steifen Hemdkragen klopft. Ich wäre so gerne gefasst und konzentriert, wenn ich Berthold Beitz begegne. Aber das gelingt mir nicht.

Nach zehn ewigen Minuten werde ich von Beitz’ Chefsekretärin über die mit rotem Teppich bedeckten Stufen in den ersten Stock geführt. Ich stehe vor einer Tür, die größer ist als die anderen im Haus und mit einer Lederpolsterung überzogen, auf dass kein Wort nach draußen dringen kann. Die Sekretärin öffnet die Tür erst einen Spaltbreit, um mich anzukündigen, bevor sie mich einlässt. Ganz weit hinten in dem Büro erhebt sich ein Herr von seinem Ledersessel und geht auf mich zu.

Ich erstarre viel zu lange. Als ich mich endlich in Bewegung setze, kommt mir der Weg endlos vor. Ich weiß noch, wie meine Schritte in den tiefen Teppich sinken. Gute zwanzig Meter sind es sicherlich von der Tür bis zu seinem Schreibtisch. Der Blick geht durch bodentiefe Fenster in den weiten Park auf die Villa Hügel.

Dann steht Beitz vor mir und streckt mir seine Hand entgegen. Sie kommt mir groß vor, viel größer als die von anderen. Seine Hände sind es auch, die ich bis heute vor mir sehe, wenn ich mich an ihn erinnere. Beitz benutzte immer seine Hände, um von dem zu erzählen, was so schwer zu sagen ist.

»So, so, Sie wollen also, dass ich Ihnen von Boryslaw erzähle. Nun, ich weiß nicht, ob ich das will und ob das gut ist…«, höre ich ihn sagen. Ich ziehe meinen Notizblock aus meiner Anzugtasche und möchte seine Worte mitschreiben. Das gefällt Beitz gar nicht. Seine Brauen, die sein Gesicht beherrschen, schieben sich zusammen. »Stecken Sie das mal wieder weg«, sagt er, und ich zucke innerlich zusammen. »Ich lerne Sie jetzt erst einmal kennen, und dann überlege ich, was ich Ihnen erzähle und ob daraus etwas wird.«

Ich hole tief Luft, spüre Verlegenheit und mein Herzklopfen und höre mich selbst Unsinn reden. Ich berichte Beitz jetzt allen Ernstes, wie wir als Jungs mit dem Rad von Altenessen an den Baldeneysee gefahren sind und vor seinem Wohnhaus Station gemacht haben. Immer in der Hoffnung, dass sich vielleicht einmal das Tor des streng bewachten Geländes – es war die Zeit des RAF-Terrorismus – öffnen und er herausfahren würde. Ich merke, wie ich rot werde, weil ich Beitz mit so etwas behellige, doch dann sehe ich, wie er darüber wohlwollend schmunzeln muss. In dieses Lächeln hinein sage ich ihm, dass ich mich schon so lange frage, was genau er damals im Krieg getan hat, und dass ich fest davon überzeugt bin, dass man endlich mehr darüber erfahren müsse. Und obwohl meine Stimme fast schon wieder bricht, bringe ich dann doch endlich den entscheidenen Satz hervor: »Herr Beitz, bitte! Ich bitte Sie von Herzen, erzählen Sie davon.«

Beitz’ Blick verdunkelt sich, und er schaut mir ins Gesicht, aber Gott sei Dank nicht, wie ich erst nach unendlich langen Momenten kapiere, weil er mich hinausbitten, sondern weil er tatsächlich erzählen will. Und zwar als Erstes von einer Szene, die ihn bis heute traurig macht.

Er benutzt seine Hände, um das Drama dieses Augenblicks zu beschreiben. Er spreizt die rechte Hand und hält sie sich vor die Augen. »Sehen Sie, durch dieses kleine Gitter des Viehwaggons schauten die Menschen mich an«, sagt er. Dann schweigt er wieder und streckt seine Hände aus. Um zu zeigen, wie er nur die Arme und Hände der Menschen sah, die sich durch die kleine Luke des Waggons nach den seinen ausstreckten, die nach ihm winkten und flehten. Beitz hörte das Schreien der Menschen: »Herr Beitz, hier bin ich!« »Herr Beitz, bitte nehmen Sie mich!«

Seine Gesten ziehen mich so in ihren Bann, dass ich nur noch auf seine Hände sehe: Beitz hält sie sich wieder vor die Augen, diesmal um zu zeigen, dass er die Menschen durch das schmale Gitterfenster nicht richtig erkennen konnte. Sein Arm und seine Faust erzählen jetzt, wie er am Schloss des Waggons rüttelte, seine Tür einen Spalt weit aufstemmte und nach den Eingepferchten griff. »Vater der Juden« nannten sie ihn, und wieder einmal war er da, wenn sie nach ihm riefen.

Es ist eine dieser Szenen, die auch Jurek Rotenberg damals im Frühjahr 1942 in seinem Versteck auf dem Dachboden gegenüber des Bahnhofs mit ansieht. Berthold Beitz erscheint immer kurz bevor die Todeszüge abfahren sollen – und hält sie auf. Die SS-Leute auf dem Bahnsteig haben Respekt vor seinem Auftreten, auch vor seiner herausragenden Stellung. Beitz strahlt schon damals Autorität und Macht aus. Er ist erst 29 Jahre alt, aber bereits Direktor der Karpaten-Öl AG.

Die Nazis bewundern sein arisches Aussehen, die blonden Haare und blauen Augen. Manche halten ihn für einen Neffen des Reichsmarschalls Hermann Göring. Sie lassen ihn gewähren, obwohl sie jemanden, der sich für das Leben von Juden einsetzt, sofort verhaften könnten. Beitz reklamiert für die Kriegsproduktion wichtige Ingenieure, Dreher, Schlosser. Mehr als tausend von ihnen arbeiten schon in seinem Betrieb und finden dort Schutz. Und so fragt er die schreienden Menschen in den Zügen nach ihren Berufen, doch nur zum Schein, denn auch wenn sie »Maler«, »Schriftsteller«, »Bäcker« rufen, reißt er sie aus den Zügen.