16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

DIE LETZTEN STIMMEN DES WIDERSTANDS. EIN VERMÄCHTNIS

Am 20. Juli 1944 setzte Claus Graf von Stauffenberg ein Zeichen, das die Welt veränderte. An diesem Tag versuchte er, Hitler zu töten. Hunderte mutige Menschen aus dem Militär, Zivilleben, der Politik und Kirche gaben ihr Leben für diesen einen Tag. Hitler nahm damals blutige Rache. Fast alle Widerstandskämpfer ließ er grausam ermorden. Ihre Kinder wurden den Eltern entrissen: Sie sind die letzten Stimmen des Widerstands.

SPIEGEL-Bestsellerautor Tim Pröse hat diese Töchter und Söhne besucht, begleitet und ihnen zugehört: Welche Erinnerungen haben sie geprägt? Und welche Botschaft haben sie für unser Heute, in dem sich die Demokratie in Deutschland erneut wehren muss gegen Kriege, Diktatoren und radikale Kräfte?

Ein Buch über eine Vergangenheit, der wir uns jetzt stellen müssen. Denn das Gestern ist gegenwärtiger denn je.

»Ich werde ihn bald wiedersehen.« So gedenkt Berthold Schenk Graf von Stauffenberg heute des Vaters, den er als Junge zum letzten Mal sah. Er und viele weitere Söhne und Töchter der Widerstandskämpfer des 20. Juli, so etwa Klaus von Dohnanyi, Carl Goerdeler, Helmtrud von Hagen, Helmuth Caspar Graf von Moltke und viele andere lassen ihre Erinnerungen, Ideale und Hoffnungen in Tim Pröses eindringlichen Porträts aufleben.

»Ich habe ihn heiß geliebt. Und ich werde ihn bald wiedersehen …« (Berthold Graf von Stauffenberg über seinen Vater Claus)

»Sie sind mir sehr nahe, immer noch.« (Klaus von Dohnanyi über seinen Vater Hans und seinen Onkel Dietrich Bonhoeffer)

»Was gerade geschieht in Deutschland, hätte beide sehr besorgt.« (Helmuth Caspar Graf von Moltke über seinen Vater James und seine Mutter Freya)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Das Buch

DIELETZTENSTIMMENDESWIDERSTANDS. EINVERMÄCHTNIS

»Ich habe ihn heiß geliebt. Und ich werde ihn bald wiedersehen …«

Berthold Graf von Stauffenberg über seinen Vater Claus

»Sie sind mir sehr nahe, immer noch.«

Klaus von Dohnanyi über seinen Vater Hans und seinen Onkel Dietrich Bonhoeffer

»Was gerade geschieht in Deutschland, hätte beide sehr besorgt.«

Helmuth Caspar Graf von Moltke über seinen Vater James und seine Mutter Freya

Am 20. Juli 1944 setzte Claus Graf von Stauffenberg ein Zeichen, das die Welt veränderte. An diesem Tag versuchte er, Hitler zu töten. Hunderte mutige Menschen aus dem Militär, Zivilleben, der Politik und Kirche gaben ihr Leben für diesen einen Tag. Hitler nahm damals blutige Rache. Zweihundert Widerstandskämpfer ließ er grausam ermorden. Ihre Kinder wurden den Eltern entrissen: Sie sind die letzten Stimmen des Widerstands.

SPIEGEL-Bestsellerautor Tim Pröse hat diese Töchter und Söhne besucht, begleitet und eindringlich porträtiert: Welche Erinnerungen haben sie geprägt? Und welche Botschaft haben sie für unser Heute, in dem sich die Demokratie in Deutschland erneut wehren muss gegen Kriege, Diktatoren und radikale Kräfte?

Ein Buch über eine Vergangenheit, der wir uns jetzt stellen müssen. Denn das Gestern ist gegenwärtiger denn je.

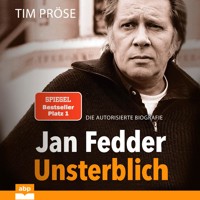

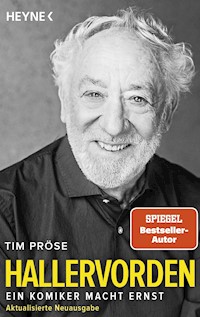

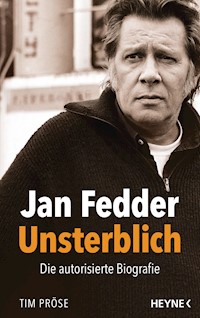

Der Autor

TIMPRÖSE, geboren 1970 in Essen, lebt als Autor und freier Journalist in München. Zwei seiner Bücher kamen auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste: Im Jahr 2022 sein Porträt des Stalingrad-Überlebenden Hans-Erdmann Schönbeck »… und nie kann ich vergessen« (heute journal: »Es lohnt sich zu lesen, für uns alle«) und 2020 seine Biografie »Jan Fedder – Unsterblich«. Er studierte Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie, schrieb viele Jahre als Reporter, Redakteur und Chefreporter und bekam den Katholischen Medienpreis. 2016 erschien sein Longseller: »Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler« (FAZ: »Eines der berührendsten Bücher des Jahres«). Es folgten die »Samstagabendhelden« (WELT: »Eine liebenswerte Zeitreise«) und Biografien über Dieter Hallervorden und Mario Adorf (ZEITmagazin: »Ein feinfühliges Porträt«). 2022 kam »Der Tag, der mein Leben veränderte« heraus (stern: »Eine Sammlung, die man nicht mehr vergisst«). Tim Pröse tourt mit bisher etwa 500 Lesungen durch Deutschland. Mehr als 220 Schulen luden ihn ein, u. a. mit seinen Vorträgen über Sophie Scholl, Oskar Schindler, Anne Frank und Claus von Stauffenberg.

Lieferbare Titel

978-3-453-21830-7 – Hans-Erdmann Schönbeck: »… und nie kann ich vergessen«

978-3-453-21827-7 – Der Tag, der mein Leben veränderte

TIM PRÖSE

Wir Kinderdes 20. Juli

Gegen das Vergessen:Die Töchter und Söhnedes Widerstands gegen Hitlererzählen ihre Geschichte

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Alle Fotos – außer den namentlich bezeichneten – stammen von Tim Pröse.

Originalausgabe 2024

Copyright © 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Dr. Heike Wolter

Bildredaktion: Tanja Zielezniak

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Fotos von © picture-alliance / dpa

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN 978-3-641-31704-1V002

www.heyne.de

»Wir sehen die Welt einmal, in der Kindheit.

Der Rest ist Erinnerung.«

Louise Glück

Für Alexandra

Prolog

Wenn die Todesstunde kommt, sehen sie sich wieder. Um vier Uhr am Nachmittag bricht sie an und jedes Mal führt sie diese Zeit tief ins Gestern. In eine Vergangenheit, die immer wieder Gegenwart sein wird in ihren Leben und in diesem Land erst recht.

Grausam ist dieses Gestern, aber es wird auch groß in diesem Moment, am 8. September eines jeden Jahres. Groß im Bösen und im Guten. Denn dann stellen sie sich allem. Die Kinder der Erhängten fassen einander Mut, wenn sie sich vor jenem Verschlag in Berlin begegnen, in den ihre Väter zu ihren Galgen gehen mussten.

Es scheint so, als hielten sie dafür die Zeit an. Um sich ganz in diese Stunde hineinzufühlen. Als könnten ausgerechnet sie, die lange schon erwachsen sind, noch einmal an den Anfang ihrer Leben zurückkehren.

Jedes Jahr versuchen sie es, hier in der Gedenkstätte Plötzensee. Das geteilte Leid hilft ihnen dabei. Es bringt sie zusammen an diesem Tag und in diesem Jetzt. Ihr großes Gestern schmerzt sie noch einmal ganz eigentümlich in diesem Augenblick, aber bald schon beginnt es auch, sie zu umfangen und zu trösten.

Auch wenn sich die Wolken über ihnen zusammengetan haben an diesem 8. September 2022. Sie liegen tief über diesem Ort und halten ihn besetzt, als ob das immer so sein müsste und niemals anders war.

Wie war das damals wohl, als die Verurteilten in den Tod gehen mussten? Als sie selbst, die Kinder, viel zu früh zu trauern lernten? Als der Schmerz der vielen anderen Kinder noch so schnell und gut zu trösten war. Als es noch half, wenn die Großen die Tränen dieser Kleinen wegwischten, als wäre er ein Irrtum gewesen. Eine Art Versehen des Schicksals. Als wäre der Schmerz vergangen in Windeseile und wäre verschwunden in einem Lächeln. In ihnen aber, die sich hier treffen, ist er geblieben, bis heute. Er bestimmt ihre Leben.

Aber sie haben eben diesen Schmerz längst verwandelt.

Am 8. September 1944 haben ihnen die Nazis ihre Väter genommen, sie haben sie hier ermordet. Die Kinder der Toten, sie waren ab jetzt vaterseelenallein. Und blieben es in einem Winkel ihres Seins, selbst wenn sie noch so vielen Menschen in ihren Leben nahekamen.

Auch deswegen möchten sie bis heute nicht gern allein sein mit diesem Gestern. Und so vereint sie ihr Erinnern an diesem Jahrestag, es gibt ihnen Halt im schwächsten Moment. Im Jahr 2022 treffen sich nicht nur die Kinder der Toten, sondern auch ein paar ihrer Enkel, Neffen und Nichten, sie alle sind in diesem Kreis willkommen. Sie machen sich auf, um den letzten Weg ihrer Väter und Verwandten auf dieser Erde noch einmal nachzugehen, alle zusammen, bis zu dessen Ende.

Aus ganz Deutschland reisen sie dafür nach Berlin. Und wie immer haben sie sich kurz vor dem Zeitpunkt der Hinrichtung verabredet vor dem Verschlag, der von außen wie ein Stall anmutet. Wenn dann die Zeit des Sterbens wiederkehrt, um 16 Uhr, betreten sie ihn. Eine Stunde, die allem ein Ende bereiten sollte, so glaubten die Mörder. Aber diese Stunde dauert an in ihnen.

Diesmal scheint es zudem, als hätte sich der Himmel über der Stadt entschlossen, es ihnen gerade jetzt noch etwas schwerer zu machen. Er lässt die Menschen nun auch noch in seinem Regen stehen. Und er lässt sie frieren. Nicht, weil es schon so kalt wäre in diesem Spätsommer 2022, sondern weil die Trauer in ihnen zurückkehrt.

Dabei kommen die »Kinder« doch hierher, um sich gegenseitig zu ermutigen. Dass sie leben. Dass sie überlebt haben und damit auch etwas von ihren Liebsten. Und dass ihre Väter und Verwandten ihr Leben nicht vergeblich gelassen haben an diesem Ort. Dass etwas von ihnen überlebt hat für die Welt danach.

Wird es auch diesmal gelingen?

Wenn sie sich wiedersehen, umarmen sich die Menschen stumm oder grüßen sich ganz leise. Dann gehen sie zusammen erst einmal am sogenannten Hinrichtungsschuppen vorbei und betreten den Gedenkraum nebenan, der versucht, das, was geschah, zu dokumentieren. Für jeden »Vorgang« gibt es ein ordentliches deutsches Dokument, das dort ausgestellt ist.

Ich darf an diesem 8. September 2022 dabei sein, weil mich einige der »Kinder« eingeladen haben, sie zu begleiten. An diesem Tag und an vielen weiteren.

Ihre Väter und Verwandten waren zu diesem »Vorgang« bereit, weil sie Hitler ein Ende bereiten wollten. Und die Kinder, die ganz anders als ihre Vorfahren ein ganzes Leben gelebt haben, geraten aus der Zeit. In diesem Augenblick setzt sie aus, rast zurück, und die Erwachsenen sind wieder jung und verlassen und sehr traurig. Aber sie sind auch denen wieder nahe, die sie ihr Leben lang vermissten.

Der Preis, den sie dafür zahlen, ist ihre Traurigkeit, die an diesem Tag ausbricht wie damals. Doch auch die werden sie noch an diesem Tag überwinden, so wie damals. Als die Nazis die meisten von ihnen ihren Eltern entrissen, verschleppt und in Heime gesteckt hatten – auf dass sie ganz ohne Eltern aufwachsen. Das Ende des Krieges brachte sie aber wieder zusammen, wenigstens mit ihren Müttern.

Deswegen machen sich ein paar von ihnen immer wieder auf den Weg hin zur Gedenkstätte, in der die Nazis 89 Menschen des 20. Juli 1944 über mehrere Monate hinweg umbrachten. Wieder andere, etwa 110 Männer und Frauen, ermordeten sie an anderen Orten oder trieben sie in den Suizid. Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Werner von Haeften, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Friedrich Olbricht erschossen sie zuvor per Standgericht bereits im Allgemeinen Heeresamt, dem Bendlerblock in Berlin-Tiergarten. Und auch General Ludwig Beck ermordeten sie dort, nachdem dieser dabei gescheitert war, sich selbst zu richten.

An diesem 8. September begegnen sich in Plötzensee die Kinder und Angehörigen jener Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer des 20. Juli, die am 8. September 1944 umgebracht wurden: Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld, Günther Smend, Ulrich von Hassell, Josef Wirmer, Georg Alexander Hansen, Paul Lejeune-Jung und auch eine Nichte der Widerstandskämpferin Elisabeth von Thadden, die der Bekennenden Kirche und dem Kreis um Hanna Solf angehörte, die an diesem Tag hier unter einem Fallbeil starb.

Irgendwann fängt eines von diesen »Kindern«, es ist Axel Smend, leise an zu beten, und die anderen stimmen ein. Die ersten Worte des Vaterunsers brechen das Schweigen, das sie übermannte und in dem sie zuvor lange aushielten. Dann legt jemand von ihnen rote und weiße Rosen auf den Boden. Rosen und Karten mit den Namen. Vielleicht genau an jene Stellen, über denen ihre Lieben starben.

Immer dann, wenn die Trauer am größten ist, stimmt einer von ihnen ein Lied an. Axel Smend ist auch nun der Initiator. Er ist der Ehrenvorsitzende des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli 1944 und hat seinen Vater hier verloren, als er ganz klein war. Er ist es auch, der alle hier zusammenführt. Und mit ihm beginnen die anderen »Kinder« leise zu singen.

Es ist ein Lied über Gott und das Gefühl, dass er Menschen tragen und schweben lassen kann. Selbst an diesem Ort. Die »Kinder« summen es nun leise: »Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren«. Sie singen von einem Vater, der sie auf »Adelers Fittichen sicher geführet«. Der sie »erhält, wie es dir selber gefällt; hast Du nicht dieses verspüret«.

Die Augen der Angehörigen, die in dem Schuppen stehen, richten sich nun in die Luft, nach oben zu den Haken und dann unter die Haken. Die Augen stellen sich vor, was sich damals unter ihnen ereignete. Immer noch malen sie es sich aus, viel zu sehr. Zumindest eine Zeit lang halten sich die Blicke der Besucher fest am Stahl, der von der Zeit und vom Rost überzogen ist. Dann aber lassen die Blicke los. Ein bisschen ist es so, wenn man ins Träumen gerät. Denn Träumen hilft gegen die Grausamkeit des genauen Hinschauens.

Und wie sich die Augen der »Kinder« nun weiten, so holen sie nun auch wieder Luft. Jene, denen es gerade noch den Atem genommen hat an diesem Ort.

In die Stille mischt sich nach einiger Zeit wieder ein Räuspern, manchmal ein Schlucken. Ein leises Weinen. Und auch das Erstarren beginnt sich langsam zu lösen. Manche falten ihre Hände, bei anderen hebt und senkt sich die Brust.

Die Luft im Plötzenseer Hinrichtungsraum trägt den Geruch der klammen Backsteine in sich und jenen vom Regen, der auf die Kieswege und den Rasen rings um den Block fällt. Die offene Eingangstür lässt das Wetter herein. Und sogar etwas vom Geräusch der Tropfen.

Die Tür zum Hinrichtungsraum steht jeden Tag weit offen, das macht es fast leichter, diesen Raum zu betreten, denn er soll ja einladend sein für alle Besucher. Nicht auszudenken, wie es wohl wäre, wenn man in den Schuppen ginge und die Pforte hinter einem ins Schloss fallen würde.

Stille zieht wieder auf und doch dringt ein entlegenes Stimmengewirr näher und näher in Richtung des Gebäudes. Eine Schulklasse steigt vor der Gedenkstätte aus einem Bus und macht sich auf den Weg.

Jeder Schritt von uns auf dem Betonboden knirscht und hallt, weil außer den Stahlträgern an der Decke nichts an diesem Ort ist, das ein Geräusch aufhalten könnte. Und so beginnt auch irgendwann jeder Atemzug zu tönen.

Nicht weit entfernt steht die Gedenkkirche Maria Regina Martyrium. Dieses Gotteshaus, das in den 1960er-Jahren errichtet wurde, um an die Opfer von Plötzensee zu erinnern. Dort werden sich ein paar der »Kinder« gleich noch bei Tee und Plätzchen mit den Schwestern treffen, die im Kloster leben. Und die für die Erinnerung einstehen, jeden Tag. Denn das tröstet sie immer.

»Wir Kinder des 20. Juli« – schon der Titel des Buches deutet an, wie uns die Menschen in diesen Kapiteln bisher vor allem bekannt sind: erst einmal in Beziehung zu jemand anderem. Einem Vater, Onkel oder Großvater, der an der Vorbereitung oder am Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 beteiligt war.

Doch wir wissen, dass man zwar sein ganzes Leben das Kind seiner Eltern bleibt, gleichzeitig aber auch zu einer eigenen Persönlichkeit heranreift. Und die ist einzigartig – wie die der Eltern. Darum sind die Kinder des 20. Juli auch nicht nur das, sondern sie sind auch Politiker, Theologen, Juristen oder anderes. Und selbst Mütter und Väter. Ganz eigene Persönlichkeiten.

Das Besondere an ihnen und was sie zugleich alle eint: Das, was in ihrer frühen oder späten Kindheit, Jugendzeit oder im jungen Erwachsenenalter in ihrer Familie geschah, war so überwältigend, dass ihr Leben durch den Widerstand geprägt wurde. Sie alle haben ihn erlebt, im Privaten als auch in der Weise, wie die Menschen in Deutschland ihn wahrnahmen.

Mein Buch möchte sich beidem nähern – dem Wesen, Denken und Tun der Kinder sowie dem Erbe jener Vorfahren, die 1944 das unmöglich Scheinende wagten.

Der 20. Juli scheiterte, weil Hitler überlebte. Er scheiterte sogar großartig, hetzten die Nazis. Nimmt man diesen zynischen Satz beim Wort und verwandelt seinen Sinn ins Gegenteil, stimmt er sogar: Selbst in seiner Vergeblichkeit blieb der Versuch großartig. Deswegen schreibe ich von einem großen Gestern. Die meisten Männer und Frauen des 20. Juli ahnten doch, dass sie nicht werden triumphieren können, dass die Aussicht zu scheitern viel größer war, als zu obsiegen. Dass es vielmehr darum ging, ein Zeichen, ein Fanal zu setzen.

Wer also waren diese großartigen Verlierer? Wer waren diese geheimen Sieger? Das frage ich die Kinder dieser Gescheiterten von damals. Die Kinder des 20. Juli. Es sind Menschen, die das Wesen dieser »Helden«, wie sie manchmal genannt werden, vielleicht am besten erfühlen können. Denn sie haben den Kampf ihrer Eltern ein Stück weit mit verloren, ihre Niederlage mitgetragen, unter ihr gelitten. Aber sie haben auch hautnah erlebt, wie erhebend dieses Erbe sein kann. Denn sie haben sie eben nicht nur als historische Figuren in ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung erlebt, sondern zuerst und zuvorderst als Familie – und häufig als den Menschen, der sie am meisten geprägt hat. Diese »Kinder« sind jene Personen, die sich mir gegenüber geöffnet haben und mir große Vertrauensvorschüsse gaben. Es handelt sich um eine Auswahl von »Kindern«, denn ich konnte nicht alle noch lebenden von ihnen treffen. Das bitte ich mir nachzusehen.

Ebenso, dass ich die meisten von den mehr als 200 Menschen, die ihr Leben geopfert haben, nicht alle so vorstellen kann auf diesen Seiten, wie es ihnen eigentlich zusteht. Doch gerade ihnen allen ist dieses Buch genauso von Herzen zugeeignet. Und natürlich auch jenen, deren Widerstand nicht an das Datum des 20. Juli 1944 gekoppelt war. Einige von ihnen habe ich in meinem Buch Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler porträtiert.

Wie könnte diese Zeitreise hin zu den Vätern und Müttern des 20. Juli besser gelingen, als wenn man sie durch die Augen und Seelen der Kinder antritt? Wenn wir diese Reise genau dort beginnen, werden die Toten zwar nicht wieder lebendig, aber ihre Erinnerung an sie. Und das, was diese Kinder über ihre Elterngeneration hinaus ausmacht, wäre ohne das Vertrauen, das sie mir geschenkt haben, in diesem Buch nicht erfahrbar. Indem mir die Kinder ihre Lebensgeschichte und darin ihre Sicht auf das Gestern, Heute und Morgen erzählen, erleben wir, wie Erinnerung Generationen verbindet und Antworten auf Fragen zu geben vermag, die Menschen zu allen Zeiten umtreiben.

Ich durfte diese Menschen als gelernter Reporter porträtieren, und das geschieht naturgemäß subjektiv, weil ein Reporter im Gegensatz zum Wissenschaftler einen Menschen immer mit und durch seine Augen sieht. Das ist doch ein Wesenszug einer Reportage. Ähnlich wie ein Maler Menschen porträtiert in seinem Empfinden. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Sicht, mit der ich meine Hauptpersonen nachzeichne, viele Menschen teilen und annehmen können.

Diesen Menschen des Jahres 1944 ging es um unser Land. Darum geht es auch ihren Kindern. Und auch den heutigen Frauen und Männern in aller Welt, die bereit sind, für die Freiheit in ihrem Land ihr Leben zu riskieren oder sogar zu geben. Die in ihren Heimatländern gegen die Diktatoren und das Unrecht aufstehen. Mit aller Konsequenz.

Wir brauchen solche Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen. Denn was für eine Kraft geht von einem einzigen Menschen aus, der bereit ist, sein Leben einzusetzen? Ich denke gerade jetzt an Alexej Nawalny, dessen Todesnachricht weltweit bestürzt, kurz bevor dieses Buch in den Druck geht.

Dank Vorangehern wie ihm können viele Menschen auf der ganzen Welt, die heute noch in Unfreiheit leben, davon träumen und darauf hoffen, die Freiheit eines Tages zurückzugewinnen. Und sie nicht länger ihren Feinden überlassen zu müssen. Einer muss vorangehen. Einer muss einen Weg bahnen.

Vor acht Jahrzehnten ist Graf Stauffenberg diesen Weg gegangen und vor acht Jahrzehnten standen die Männer und Frauen des 20. Juli auf gegen das Unrecht. Dieses Buch erscheint kurz vor diesem Jahrestag und möchte den Menschen dieser Zeit ein kleines Denkmal aus Zeilen setzen.

80 Jahre nach dem Tod dieser Vorangehenden habe ich einige ihrer Nachfahren besucht, begleitet und ihnen zugehört. Welche Erinnerungen an damals haben sie geprägt? Wie fanden sie ihren Weg durch diese ganz persönliche »Stunde Null«, die ihnen und den Getöteten nicht einmal einen Grabstein als Ort der Trauer zugestand? Welches Erbe haben sie von ihren mutigen Eltern übernommen? Wie haben sie zu sich selbst und ihrem Weg gefunden?

Und dann: Welche Botschaft an die Nachwelt haben sie in einer Zeit, in der sich die Demokratie in Deutschland wieder den Anfeindungen von Krieg, Diktatoren und radikalen Kräften ausgesetzt sieht?

Auch deshalb erinnern wir uns an den 20. Juli 1944. Es heißt, die Erinnerung sei das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden könnten. So schrieb es Jean Paul vor mehr als 200 Jahren.

Unsere ganz eigene Erinnerung wurzelt fast immer im Land unserer Kindheit. Und so ist es den meisten von uns nirgendwo so gegenwärtig und so nah wie in jenen Momenten, in denen wir als Erwachsene manchmal kurz die Augen schließen und uns an dieses Land erinnern. Deswegen stelle ich diesem Buch den Vers von Louise Glück voran:

»Wir sehen die Welt einmal, in unserer Kindheit.

Der Rest ist Erinnerung.«

Auch deswegen versetzen, fühlen, denken und träumen sich die Kinder der Widerständigen für dieses Buch noch einmal zurück. Sie entreißen ihre Eltern der Vergessenheit. Und lassen sie noch einmal bei uns sein.

Ich freue mich, wenn Sie mir schreiben:

München, im April 2024

Tim Pröse

Werden

Die Schlüsselfigur – Claus Schenk Graf von Stauffenberg

Es wird Zeit für einen Weltenwechsel. Und einen Abschied von Berlin-Plötzensee, mitten hinein in die kleine Stadt aus Sandstein und Fachwerk, in der Claus Schenk Graf von Stauffenberg ein paar Jahre seines Lebens glücklich war. Sie steht wie ein Symbol für das Gute, für das die Widerständigen gekämpft hatten. Bamberg. Ein Ort als Sinnbild für so vieles in Deutschland, was vielleicht heil geblieben und gerettet worden wäre, wenn der 20. Juli geglückt wäre.

Bamberg offenbart aber auch einiges von Stauffenbergs Gemüt und seines Menschseins: Wer sich in Berlin in den ICE nach München setzt, kann nach knapp drei Stunden in der Stadt aussteigen, die einen mit ihrer Geborgenheit empfängt und die bis heute ein Idyll beheimatet, mit dem der Graf groß wurde und das ihn tief prägte. 1926 tritt er dort ins 17. Reiterregiment ein. Ein Mann mit hohen Wangenknochen, blauen Augen, gewelltem Haar, das er mit dem Kamm niederdrückt. Er ähnele dem »Bamberger Reiter«, der legendären und uralten Statue im Dom, sagen seine Freunde, und sie schmeicheln seiner Eitelkeit damit.

Ich muss an diese Vergleiche immer denken, wenn ich in Bamberg bin, dieser Stadt, die sich auf sieben Hügeln erstreckt und in der die Zeit stillzustehen scheint. Dann laufe ich an der Villa vorbei, in der Stauffenberg lebte, gehe in die kühle Dunkelheit des Doms. Ein paar Sonnenstrahlen gleißen durch die Kirchenfenster und fallen als bunte Schatten auf den Steinboden. Ich stelle mich zu den anderen, die ihre Köpfe in den Nacken werfen, und schaue diese eine Säule hinauf zum »Reiter«.

Zwei Schulen und ein Platz tragen in Bamberg den Namen des Mannes, der im schwäbischen Jettingen geboren wurde und im Bamberger Reiterregiment einige unbeschwerte Jahre seines kurzen Lebens erlebte.

Wie die jungen Leute bis heute hat auch Stauffenberg damals im »Schlenkerla« und »auf den Kellern« Rauchbier getrunken, er hat im Kaiserdom gebetet und sich vielleicht im Sommer in der Regnitz am »Hainbad« von der Strömung treiben lassen.

1933 heiratete Stauffenberg Nina Freiin von Lerchenfeld im Kaiserdom. 2006 starb sie im Alter von 92 Jahren in Kirchlauter und wohnte bis wenige Jahre vor ihrem Tod in Bamberg. In der Stadt mit ihren eigenen Symphonikern und dem E. T. A.-Hoffmann-Theater wurden auch die Kinder der Familie geboren – bis auf das fünfte: Konstanze kam 1945 in Frankfurt an der Oder zur Welt.

An seinem Todestag ehrt die Stadt Bamberg ihren berühmten Bürger und legt einen Kranz unter die Gedenktafel am Brückenrathaus, das von der Regnitz umspült wird. Gestiftet ist die Tafel von der Vereinigung ehemaliger 17er Reiter. Und immer wieder muss die in den Sandstein gravierte Inschrift von Schmierereien gereinigt werden.

Es gibt einen Gedanken Stauffenbergs, der ebenfalls in Stein gehauen gehört: Seine vielleicht wichtigste und ganz sicher zeitloseste Botschaft. Stauffenberg hinterlässt sie in drei Sätzen, die er kurz vor dem 20. Juli sagt: »Es ist Zeit, dass etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen.«

In diesen Worten liegt nicht nur das Vermächtnis Stauffenbergs, sondern auch das besondere Kennzeichen seines Charakters. Da ist sich einer bewusst, welchem Zwiespalt sein Handeln unterworfen ist. Und wie sehr seine Tat wohl missverstanden werden wird, unabsichtlich oder vorsätzlich. Aber da spricht auch einer aus einer tiefen inneren Unabhängigkeit und Freiheit heraus. Stauffenberg nimmt keine Rücksicht auf sich selbst und sein späteres Bild in der Geschichte. Er muss jetzt etwas wagen. Er kann gar nicht anders. Die Frage bleibt: Opfert er sich vielleicht selbst, um ein Fanal zu setzen?

Die ganzen anderthalb Jahre über, in denen ich an diesem Buch schreibe, rufe ich mir immer wieder die Beschreibungen über Claus Schenk Graf von Stauffenberg in den Sinn, die ich gelesen, recherchiert oder gehört habe, und male sie mir aus. Natürlich – das schreiben all seine Biografen und selbst die Wissenschaftler – muss er eine einzigartige Aura und Präsenz gehabt haben. Es gibt auch viele Zeitzeugen, die berichten, dass Menschen um ihn herum verstummten und sich ihm zuwandten, wenn er einen Raum betrat.

Der schneidige Mann, der vom Krieg sehr sichtbar gezeichnet und eigentlich gebeutelt war, gewann in seinem Alltag schnell Sympathien, die er gern für sich und sein großes Ego nutzte, so würde man es heute vielleicht nennen. Er nahm Menschen augenblicklich für sich ein, und das musste er ja auch für sein großes Ziel. Viele Weggefährten erinnern sich, wie schon ein Zwinkern, ein Lächeln von ihm verband. In einer Zeit, in der offene Worte sich verboten, eine hilfreiche Gabe.

Doch auch an ihrer gebildeten, belesenen Sprache erkannten sich nicht nur die Männer des 20. Juli, sondern auch die Freunde der Weißen Rose. Mit dieser Sprache befehligte und analysierte Stauffenberg, mit ihr konnte er aber auch andere und sich selbst reflektieren, eine Seltenheit in dieser Zeit und in diesem Beruf. Selbst seine Feinde beeindruckte er mit seiner Gedankenwelt: Gestapo-Beamte, die nach dem 20. Juli seine Spuren zurückverfolgten, notierten Stauffenbergs »Sehnsucht und Ringen«.

Eine »gebändigte Leidenschaft« habe Stauffenberg umgetrieben, sagte Altbundespräsident Richard von Weizsäcker, der ein Freund der Verschwörer war. Er lernte Oberst Stauffenberg kennen, als er ein paar Monate im Generalstab des Heeres als Ordonnanzoffizier von General Gerhard Matzky arbeitete. »In dieser Funktion musste ich den Offizieren des Generalstabs Akten bringen und kam so auch eines Tages zu Stauffenberg. Ich meldete mich bei ihm mit meinem Namen. Seine erste Frage war, ob ich Stefan George kenne. Stauffenberg wusste wohl, dass der spätere ›Erbe‹ Georges, Robert Boehringer, ein naher Freund meiner Eltern war.« Weizsäcker erinnerte sich an Stauffenberg als »sehr lebhaft, direkt und spontan. Er war eine eindrucksvolle Erscheinung. Es war imponierend, ihm entgegenzutreten. Er hatte schon einen besonderen Ruf. Und ich war etwas befangen. Ich kannte natürlich Gedichte von George, hatte ihn persönlich aber nur einmal in jungen Jahren getroffen.«

Stauffenberg begegnet dem Lyriker Stefan George ebenfalls bereits als junger Mann. Der Graf scheint ein romantisch veranlagter Mensch gewesen zu sein. Als Jugendlicher taucht er nicht nur in Georges Werke, sondern auch in Sagen von Rittern. Und er will ihnen nacheifern. Er hängt sich Repliken von Dürers mystischen Stichen in sein Zimmer und fällt auch damit schon aus der Reihe. Seinen Lehrern in der Schule fällt das Charisma des jungen Claus auf. In einem Aufsatz zum Thema »Was willst du werden?« schreibt er 1923: »Des Vaterlandes und des Kampfes fürs Vaterland würdig zu werden und sich dem erhabenen Kampf für das Volk zu opfern.«

Weil sein Vater Oberhofmarschall beim württembergischen König war, wuchs der Junge Claus in einer Dienstwohnung im Stuttgarter Alten Schloss auf. Er bekommt Musikunterricht. Sein Violoncello steht bis heute dort in der Erinnerungsstätte, und wie ich vor dem Instrument stehe, höre ich durch verborgene Lautsprecher Celloklänge, die von ihm stammen könnten.

Stauffenberg wollte sein Land retten. Und mit seinem Land dessen Seele. Und dessen Schönheit. Für einen denkenden, musischen und hochgebildeten Mann wie ihn erfasste und beschrieb der Begriff Schönheit bei Weitem nicht nur das Äußere. Dieser Stauffenberg ist in erstaunlich schönen Welten groß geworden, inneren wie äußeren.

Die vielen Menschen, die jeden Tag in Berlin nach seinen Spuren suchen, die in den Bendlerblock gehen und vor dem Ort innehalten, an dem er erschossen wurde, sie verorten den Mann, dessen sie hier gedenken, natürlich in Berlin. Vielleicht besichtigen sie auch sein altes Büro im Bendlerblock oder sie fahren bis in die Tristanstraße in Berlin-Nikolassee, in der er gelebt hatte. Und die beinahe ganz überspannt ist von einem Dach aus den Kronen uralter Kiefern.

»Jetzt muss ich wieder an meinen Schreibtisch und Zehntausende in den sinnlosen Tod schicken«, sagte der Oberst zu einer jungen Verwandten, als er sich eines Morgens im Februar 1944 von seinem Frühstückstisch in der Wohnung in der Tristanstraße erhob. Das war zu der Zeit, als er die Ostfronteinsätze im Allgemeinen Heeresamt organisierte.

Doch schon lange zuvor ist er nicht mehr bereit, einfach mitzumachen: Es ist ausgerechnet der berühmte Arzt Ferdinand Sauerbruch, ein Freund Claus von Stauffenbergs, der dem im Afrikafeldzug versehrten Offizier eine Prothese anfertigen lassen will. Der lehnt allerdings ab. Als Stauffenberg Sauerbruch in seine Umsturzpläne einweiht, warnt der ihn: »Sie sind nervlich und körperlich zu schwach. Sie können leicht Fehler begehen in Ihrem Zustand.« Doch auch das kann Stauffenberg nicht aufhalten.

»Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt etwas tun muss, um das Reich zu retten«, sagt er seiner Frau Nina, als er noch frisch verwundet im Krankenbett des Lazaretts liegt und gerade seine eine Hand und sein Auge verloren hat. Sie antwortet mit einem ironischen Lächeln: »Dazu bist du in deinem Zustand ja genau der Richtige!« Kurz danach verlässt der Verwundete das Krankenbett. In wenigen Tagen bringt er sich selbst bei, mit seinen drei übrig gebliebenen Fingern der anderen Hand auszukommen, sogar alleine eine Krawatte zu binden. »Eine ganz neue innere Bestimmtheit, drängender als je zuvor, ging nun von ihm aus«, erinnern sich Freunde.

Und zur inneren Bestimmtheit ergibt sich nun auch noch eine Gelegenheit. Stauffenberg wird nach Berlin versetzt, er soll dort beim Allgemeinen Heeresamt bei General Friedrich Olbricht arbeiten.

Zusammen mit seinem Bruder Berthold wohnt er damals im zweiten Stock eines Anwesens in der Tristanstraße und plant dort auch den 20. Juli 1944. Berthold ist Teil des Widerstands. Der Wannsee liegt um die Ecke und damit auch die Villa, in der die Shoah beschlossen wurde. Ganz in der Nähe aber erhebt sich, fast wie ein Gegenentwurf, auch die Villa von Max Liebermann an einem Seegrundstück, die heute eine Gedenkstätte für den jüdischen Maler und seine wunderbare Kunst ist.

Von diesem Berlin aus koordiniert er seine Tat und beabsichtigt nach der Rückkehr aus Ostpreußen am Nachmittag des 20. Juli mitten in dieser Stadt den Umsturz voranzutreiben, im Allgemeinen Heeresamt am Landwehrkanal. Die Straße, die heute am Bendlerblock vorbeiführt, trägt seinen Namen.

Berlin steht für den Soldaten Stauffenberg. Diese Stadt mit all ihrer Bedeutungsschwere, aber auch ihrer Zerrissenheit, mit all ihrer preußischen Wucht und mit ihren Kriegswunden, die sie bis heute in sich trägt, ganz offen an ihren Häuserwänden mit den Einschlaglöchern. Den zugekitteten und den immer noch klaffenden.

All das erinnert an den Kampf dieses Mannes und auch an sein Scheitern. Spätestens wenn man durch Berlin nach Plötzensee fährt, schmeckt das Gedenken an ihn bitter.

Dieser Ort steht wie ein Gegenentwurf zu den heilen Welten, aus denen Stauffenberg stammt. Als würde das verwunschene Bamberg in seiner Idylle nicht schon reichen, um ausgerechnet einen wie ihn zu beheimaten, gibt es noch einen Ort, an dem er zu Hause war und der ihn in seiner Geborgenheit umarmte. Lautlingen auf der Schwäbischen Alb.

Hier verbrachte die Familie ihre »Sommerfrische«, es ist ihr Stammsitz. So sehr dieses Wort ausgestorben ist, so sehr versteht man es auf einmal, wenn man sich diesem Ort nähert. Im Wörterbuch der Gebrüder Grimm wird »Sommerfrische« als »Landlust der Städter im Sommer« übersetzt.

Möglichst viel einatmen von diesem Sommergefühl möchte ich und mache mich auf die Reise. Das letzte Stück der Strecke mutet tatsächlich so hingemalt an, als säße man »auf der Schwäb’schen Eisenbahn«. Landschaften ziehen an einem vorbei wie aus Laubsägearbeiten oder hundert Jahre alten Theaterkulissen aus Bayreuth. Durch das Fenster des Bummelzugs fällt mal das Blau des Himmels, dann wieder das Grün der Wiesen. Bloß nicht träumen jetzt, denn sonst verpasst man den Ausstieg. Lautlingen ist nämlich ein sogenannter »Bedarfshalt« der Deutschen Bahn. Der Zug stoppt hier also nur, wenn man vorher die »Haltewunschtaste« drückt.

Dann stehe ich auf einem Bahnsteig, der schmaler als ein Bürgersteig ist, und denke mir, wie viele Tausende Menschen wohl an diesem Ort vorbeifahren. Und wie viele wohl aussteigen würden, wenn sie denn nur wüssten, wer hier seine Sommer verbracht hatte. Aber da ist kein Schild, ja nicht mal ein versteckter Hinweis, wie man sich auf den Weg machen könnte zum Schloss Lautlingen. Mir hilft das Navi im Handy, es setzt mich auf die Fährte durch Fachwerkwelten und Vorgartenidyllen, die wie frisch gewaschen aussehen. Kehrwoche scheint auf der Schwäbischen Alb jeden Tag zu sein.

Kurz sehe ich noch meinem Zug hinterher, wie er sich weiter durch die Landschaft schlängelt, und fühl mich zurückversetzt in die Kindheitsstunden, in denen die Zeit stehen blieb, wenn wir vor einer Märklin-Modelleisenbahnlandschaft saßen und die Wirklichkeit einen winzigen Maßstab angenommen hatte. Wäre es nach uns gegangen damals, wir wären gerne nie zurückgekehrt in die richtige Welt. Genau dieses Gefühl holt mich ein, ja es bremst mich aus, wenn ich über die Lautlinger Kopfsteinpflasterwege zum Schloss gehe.

Das ganze ehemalige Dorf – heute ein Stadtteil von Albstadt – liegt in einer Senke, eingerahmt von der Alb, vielleicht auch von ihr gefangen genommen. Immer wieder bleibe ich stehen auf meinem Weg, weil ich das Kleinod wirklich begreifen will. Zum ersten Mal auf meiner Stauffenberg-Spurensuche wird mir glücksschwer, und vieles, was mich auf dieser Suche so beklommen verfolgt hatte, hält mich nun geborgen. Ich denke in diesem Moment kurz noch an jene Stelle im Berliner Bendlerblock, an der die Männer in den Sand fielen, getroffen von den Kugeln des Erschießungskommandos. Aber ich fühle an diesem Ort vor allem die Sommerfrische.

Dann bin ich angekommen an der Schlossmauer. Sie öffnet sich zu einem Torbogen. Durch ihn gerät man mit einem Schritt gleich mitten hinein in Stauffenbergs Kindheit. Ganz so, als passiere man eine Zeitschleuse. Die schwere Tür zum Schloss öffnet sich und weht mir Kühle und Aura entgegen. Ich trete ein in eine andere Epoche.

Das Erdgeschoss ist heute für Besucher ausgelegt und leer geräumt von allem Interieur der Stauffenbergs. Im ersten Stock aber ist das »Stauffenberg-Zimmer« eingerichtet mit lauter Originalmöbeln der Familie, samt Ölgemälden, die die Wände ausfüllen. Ausgerechnet hier soll ich mich vorbereiten. Denn man hat mich eingeladen zu einer Lesung über Stauffenberg aus meinem Buch Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler. Und hier im »Stauffenberg-Zimmer« darf ich bleiben bis zum Auftritt, sagt die Veranstalterin zu mir.

Als die schwere Tür ins Schloss fällt, bin ich allein mit all den Brokatstühlen, dem Blattgold auf den Rahmen der Bilder und, wenn man sich darauf einlässt, nun auch erneut mit den Gesichtern auf den Gemälden. Jenen von Stauffenbergs Mutter und Großmutter, jenen von seinem Bruder Berthold, mit dem er sich hier ab dem Sommer 1943 traf, um sich ein Deutschland zu erdenken, das nach Hitlers Tod aufgebaut werden könnte. So kam es zu den »Lautlinger Leitsätzen«, einer Generalkritik am Nationalsozialismus.

Jeder Schritt, den man in den Raum hineintut, erzeugt ein Knarren im Parkett, das sich in der Stille des Raums gleich vervielfältigt und ausbreitet wie ein Echo. An den Bendlerblock mit seinen beinahe ebenso knarrenden Dielen versuche ich nur kurz zu denken.

Am Fenster steht ein Flügel. In seinem schwarzen Lack spiegeln sich die Deckenlampen des Zimmers. Und tatsächlich auch er. Ein Foto des Grafen hat den Ehrenplatz auf dem Instrument eingenommen, und wenn man sich ans Kopfende des Flügels stellt, sieht man Stauffenbergs Gesichtszüge auf dem schwarzen Holz gespiegelt. Dann begegnet man ihm in diesem Zimmer ein weiteres Mal. Denn auf dem Schrank steht seine Büste, neben der seines Bruders.

Im schönsten Wortsinn ist das Schloss in ein leichtes Tal eingebettet. Rings um das Gemäuer breitet sich ein Garten bis zur Schlossmauer aus. Die Bäume in diesem Garten wurzeln seit zwei Jahrhunderten in der Erde, stattlich waren sie bestimmt schon vor 80 Jahren, als Claus von Stauffenbergs Sohn hier spielte, der wie sein Bruder Berthold heißt. Manchmal und viel zu selten mit seinem Vater, der als Soldat so wenig hier sein konnte.

Eine Kapelle auf dem Gelände erinnert an die Brüder Stauffenberg, an Claus und Berthold, der ebenfalls ermordet wurde. Im roséfarbenen Sandstein des Gemäuers steht in goldenen Lettern: »Sie widerstanden den Feinden ihres Volkes und gaben ihr Leben, damit Gottes Gesetz nicht vertilgt werde.«

Zwei schwere Kerzenständer stehen auf einem kleinen Altar, dazwischen blühen Topfpflanzen. Über dem Altar ist eine Christusfigur kunstvoll schwebend befestigt, die den Gottessohn als Himmelfahrer zeigt, der seine Hände mit den Wundmalen in die Höhe streckt. Fast sieht es aus, als würde dieser Christus Schwung nehmen für seinen Flug.

Schon als junger Mann kommt Stauffenberg nur noch selten in dieses Kleinod, weil seine Karriere beginnt. Früh ragt er überall heraus. Die Offiziersschule verlässt er als Bester. Der Rittmeister schreibt Stauffenberg eine vertrauliche Beurteilung, in der er dessen »zuverlässigen Charakter mit unabhängiger Willens- und Urteilsbildung« lobt. Stauffenbergs Ausbilder erwähnt auch »kleine Mängel«, gelegentliche Anflüge von »Überheblichkeit, die aber nie verletzend wirkt«. Der Adelige sieht sich und seine Verbündeten in der Tat als Elite, vielleicht lässt ihn dieser Stolz fehleranfällig werden.

Dafür, dass er sich selbst als elitär betrachtet, legt er aber erstaunlich wenig Wert auf seine Orden. Der Karriereoffizier wird zwar hochdekoriert werden, seine Abzeichen und Auszeichnungen, unter ihnen das Deutsche Kreuz in Gold und das Eiserne Kreuz 1. Klasse, trägt er aber nur selten.

Ohnehin ist das, wofür ihm am meisten Dank und Ehre gebührt, nicht mit einem Orden zu würdigen, der damals verliehen wird. Ganz im Gegenteil: Das größte Verdienst des Claus Schenk Graf von Stauffenberg ist doch sein Mut, sich mit allen Mitteln einem verbrecherischen Regime zu widersetzen, das glaubt, am Beginn eines »Tausendjährigen Reichs« zu stehen.

Berthold Schenk Graf von Stauffenberg (* 1934)

»Ich werde ihn wiedersehen!«

Quelle: Picture Alliance (dpa / Michael Kappeler)

Quelle: Akg-images

Der große Spiegel dort ist einige Hundert Jahre alt. Er steht in seinem Wohnzimmer, nimmt fast eine ganze Wand ein und reicht vom Boden bis zur Decke. Er lässt das, was er spiegelt, in einem anderen Licht erscheinen. Dunkler ist es und entrückter. Ein paar Altersflecken trägt der Spiegel. Nach all der Zeit hat er an Schärfe verloren. Wenn Berthold Schenk Graf von Stauffenberg manchmal in ihn schaut, ist er milde zu ihm.

Mir bleibt Zeit, diesen alten Spiegel zu betrachten, denn ich soll hier in seinem Wohnzimmer auf den Grafen warten. So sagte es gerade die freundliche Hausangestellte, die mich an der Tür seines Zuhauses empfing. Es liegt in einer ruhigen Seitenstraße in Oppenweiler bei Stuttgart und ist von alten Bäumen verborgen.

Beim Warten kommt mir der Gedanke, dass sich Berthold von Stauffenbergs Vater schon in diesem Spiegel gesehen hat. Der Mann, der Hitler töten wollte. Alles im Wohnzimmer seines Sohnes ist Teil einer großen Geschichte.

Ich genieße die Zeit, in der ich auf ihn warte an diesem Morgen im Herbst 2022, weil der Raum einlädt, sich das Gestern dieser Familie auszumalen. Ich sitze in einem dieser Sessel, die einen mit ihren wuchtigen Lehnen und ihrem Samt umschließen, man sinkt in sie hinein. Und obwohl erst einmal niemand in dem Wohnzimmer ist außer mir, fühle ich mich beobachtet. Das liegt an den Ölgemälden mit den Gesichtern der Vorfahren, die an allen vier Wänden von ihren Leinwänden schauen und die, als sie vor hundert oder zweihundert Jahren verewigt wurden, immer mit etwas strengem, durchdringendem Blick gemalt wurden.

Es gibt nun Tee und Gebäck, und wenn wir uns gleich etwas davon in die Tassen gießen, wird der Kandis knistern und der Silberlöffel beim Umrühren klingeln, fast wie eine der Uhren auf den Kommoden zur vollen Stunde. Dieses Wohnzimmer hat schon viele Gäste erlebt. Vor ein paar Jahren haben die Stauffenbergs ein Jugendorchester aus Israel eingeladen zu einem Hauskonzert. Und alle Nachbarn und Bekannten waren willkommen.

Sein Leben lang hat Berthold von Stauffenberg alle Anfragen abgelehnt, über seinen Vater große Reden zu halten oder sein Wesen und sein Handeln gar zu deuten oder auch bloß Vorträge über das Attentat zu halten. Er sei nur ein »halber Zeitzeuge, vor allem kein Akteur, sondern ein Betroffener gewesen«. Berthold von Stauffenberg wollte nie so scheinen, als wüsste er etwas Hochexklusives über seinen Vater oder sei gar auch ein Widerständiger gewesen. Deswegen hat er in seinem Leben einige Reden gehalten, aber keine wirkliche über den Vater. Seine Ehrfurcht vor ihm, aber auch seine gelebte Selbstbestimmung berühren mich.

Jetzt höre ich langsame Schritte aus dem Esszimmer nebenan. Stauffenberg ist immer noch von einer großen Statur, nur seine Beine tragen ihn nicht mehr so gut wie vor zehn Jahren, als ich das letzte Mal bei ihm war.

Zwei Stunden sprechen wir, dann lädt uns seine Frau zum Brunch ins Esszimmer. Mechthild von Stauffenberg, eine geborene von Bentzel-Sturmfeder-Horneck, ist im Wasserschloss Oppenweiler aufgewachsen, das zehn Minuten zu Fuß vom Haus der Stauffenbergs liegt. Sie hat eine Liebenswürdigkeit an sich, und die gewisse Etikette verkörpert sie sowieso, gepaart mit einem Lächeln. Dazu kommt ihr unaufdringliches und angenehmes Selbstverständnis. Sie spricht mit ihrem Mann auf Augenhöhe und hat sich ihre Eigenständigkeit bewahrt.

Neben dem Tisch steht eine Anrichte mit einem Büfett aus Rühreiern, Bacon und Tomaten, von dem uns die Hausangestellte nun etwas auf die Teller gibt. Auf dem großen Tisch liegt eine blütenweiße Decke. Das Licht zweier Kerzenleuchter spiegelt sich im Familiensilber.

Der Blick aus dem Esszimmerfenster fällt auf die Burg Reichenberg, und wenn ich mich nicht so sehr auf das konzentrieren würde, was ich den Sohn fragen möchte, hätte ich behalten, in welcher Verbindung die einstigen Besitzer der Burg zu den Stauffenbergs standen. Denn von all dem erzählt Stauffenberg auch, immer wieder mal streut er die lange Historie der Familie ein. Stauffenberg tut das mit der ihm eigenen Lässigkeit. Er spricht von seinen Ahnen, die auf den Ölgemälden verewigt sind, bei aller Hochachtung wie nebenbei, mit einer Selbstverständlichkeit.

Stets klingt bei ihm heraus, wie weitverzweigt und wie wichtig ihm seine Vorfahren waren und sind. Er spricht auch davon, wie groß der Familienkreis bis heute ist und offenbar auch zusammenhält. Mag sein, die Menschen im Land leben in einem Zeitalter der Vereinzelung. Die Stauffenbergs scheinbar nicht.

»Mein Vater war ja nun mal nicht der einzige Große in dieser großen Familie«, sagt er irgendwann, und nichts an diesem Satz nimmt dem Vater etwas von seinem Glanz, aber vieles an diesem Satz lässt den Stolz auf die vielen anderen Verwandten durchscheinen. Und vielleicht auch die Überzeugung: Es geht um das »Wir«.

Berthold von Stauffenberg trägt Cordhose und ein dezent kariertes Sakko, er denkt nach und geht in sich, bevor er eine Meinung äußert, auch wenn seine Antwort schnell kommt. Er möchte seinem Vater gerecht werden, denn: »Wir haben ihn heiß geliebt.«

Auch Berthold ging zur Armee, war am Ende seiner Laufbahn Generalmajor der Bundeswehr. Zwei goldene Sterne mit Eichenkranz trug er da auf seinen Schultern. Doch für einen Soldaten wirkt er auf mich erstaunlich sanft. Einer, der sich Fragen stellt und nach Antworten sucht. »Vor allem frage ich mich bis heute, warum er die zweite Bombe nicht mit in die Tasche gelegt hat.«

Er blickt von seinem Sessel auf die Bronzebüste seines Vaters, die einen Ehrenplatz in seinem Wohnzimmer einnimmt. Als seine Mutter Nina 2006 starb, hat sie ihrem Sohn dieses Original des Bildhauers Frank Mehnert vermacht. Hinter dem Bronzekopf hängt ein Kreuz, an das der Sohn einen Buchsbaumzweig geklemmt hat. Um die Büste herum hat er Fotos aufgestellt. Sie zeigen ihn als Jungen mit Prinz-Eisenherz-Frisur mit seinen Brüdern und seinem Vater, der 1943 aus dem Lazarett heim nach Schloss Lautlingen in Württemberg kam. Beide lachen. Es ist das Foto, das auf dem Titel dieses Buchs ist. Daneben umarmt Heimeran seinen Bruder Franz Ludwig.

Diese Kommode mit ihren Erinnerungen ist Berthold von Stauffenbergs ganz private Gedenkstätte, und es ist vielleicht die schönste, die ich bisher gesehen habe. Zuneigung liegt bis heute im Blick des Sohnes, wenn er das kleine Denkmal betrachtet. Äußerlich ähnelt Bertholds freundliche Mimik eher dem Gesicht seiner Mutter Nina, und doch hat er den Ausdruck seines Vaters vererbt. Ein Foto auf seiner Kommode zeigt seinen Sohn, den Enkel des Attentäters. Er trägt die Züge des Obersts und heißt auch wie er.

Von dem Mann, der Hitler in die Luft sprengen wollte, gibt es nur ein paar Fotos. Wie dieser Mann, der es wagte, ging, wie er schlenderte, rannte oder spazierte, wissen wir nicht. Wie er seine Arme und Hände bewegte, wenn er sprach, wie er lachte und wie er weinte, das können wir uns nur ausmalen. Wir kennen nicht einmal seine Stimme.

Berthold von Stauffenberg ballt nun im Gespräch kurz seine linke Faust und lässt drei Finger stehen. Es sind genau jene Finger, die seinem verwundeten Vater blieben. Dann ballt er auch seine rechte Faust, die jetzt den Handstumpf seines Vaters darstellen soll, und streicht mit den drei Fingern der linken über sie. »Wir haben ihm oft über seine Hand gestreichelt, und er hat uns ganz stolz gezeigt, was er alles mit seinen drei Fingern kann. Ihm gelang es sogar, seine Schuhe zuzubinden«, erinnert er sich.

Wenn der älteste Sohn des Attentäters über seinen Vater redet, wirkt es wie eine von Respekt bestimmte Suche. Als ich ihn im Jahr 2009 zum ersten Mal in seinem Haus bei Stuttgart erleben darf, ist er 74 Jahre alt. Bei meinem letzten Besuch im Herbst 2022 ist er 87.

Im Gespräch mit ihm verblüfft mich immer wieder diese ernste Lässigkeit, mit der er sich erinnert. Vielleicht, so denke ich manchmal, hat er sie gelernt, sie sich antrainiert, um mit dem Verlust leichter leben zu können. Berthold von Stauffenberg denkt jetzt gerade zurück, wie unbekümmert er mit dem versehrten Vater umging.

»Er konnte auch ausgelassen mit uns sein«, sagt er. Anderen gegenüber spielt der Oberst gern den Advocatus Diaboli, der alles infrage stellt: »In Diskussionen nahm er meist die Gegenposition ein.« Wenn man Berthold von Stauffenberg fragt, welche Wesenszüge er mit seinem Vater teilt, sagt er: »Wie ihn bringt auch mich so schnell nichts aus der Fassung.« Dann lächelt er ein ganz klein wenig nur. Je länger der Sohn über den Vater redet, desto entschiedener wägt er seine Worte ab. Desto leiser wird seine Stimme, wenn sie auch fest bleibt.

Ich habe Glück, dass er mir so gegenübersitzt, dass sein Blick immer wieder auf die Büste seines Vaters fällt. Je länger wir sprechen, desto intensiver blickt er sie an. Manchmal wirkt es so, als wolle er ihn stumm fragen, ob er wirklich einverstanden ist mit seinen Sätzen. Vielleicht interpretiert der Sohn die Tat des Vaters auch deswegen nur ganz behutsam, und bewertet nicht seinen Charakter oder gar seine Psyche.

Wenn man von ihm wissen will, wie es für ihn war, in der damals noch jungen Bundeswehr zu dienen, die den »Bürger in Uniform« dem alten Heldenbild des Soldaten entgegenstellen wollte, für das sein Vater ja noch stand. Und auch zum konservativen Weltbild seines Vaters mag er nicht Stellung nehmen. Der Sohn lehnt sämtliche Vergleiche zwischen ihm und seinem Vater ab. Dafür verehrt er ihn zu sehr bis heute. Aber dafür ist er auch ein zu freiheitlicher, unabhängiger und gefestigter Mensch. Auch wenn dieser Vater nun mal über seinem ganzen Leben schwebt. Ein Übervater im wahrsten Wortsinn. Doch Berthold von Stauffenberg hat eine Balance gefunden, mit seinem berühmten Vater umzugehen. Ja, er bewundert ihn. Und ja, er grenzt sich aber auch von ihm ab. In dem letzten Gespräch, das ich mit ihm führen durfte, wird das deutlich.

Dass es ihm gelungen ist, diese Grenze zu ziehen, hätte vielleicht seinen Vater als Ersten gefreut. Denn hatte er nicht gelernt, sich mit niemandem gemeinzumachen? Und bei aller Liebe zu seinen Liebsten immer innerlich frei und durchaus auch auf sich gestellt zu bleiben? Wie sonst hätte Claus Schenk Graf von Stauffenberg seine geliebte Frau und seine ebenso geliebten Kinder zurücklassen können am Morgen des 20. Juli 1944, als er in die Maschine stieg, die ihn zu Hitler brachte.

Sein Sohn Berthold kann sich als Generalmajor a. D. in seinen Vater hineinversetzen, wie quälend lange es für ihn gedauert haben muss, bis »Operation Walküre« in Berlin wirklich ausgeführt wurde. Er könnte jetzt so einige Mitstreiter nennen, die seinen Vater mit ihrem Zaudern und ihren Bedenken aufgehalten und gebremst hatten an diesem 20. Juli. Aber das verbietet er sich. Einer wie er klagt nicht. Schon gar nicht nach all den Jahren.

Stattdessen bleibt er zurückgenommen. Natürlich scheint mitunter durch, dass er stolz auf den Vater und auch auf seine Familie ist. Er sagt: »Ich denke, es war in gewisser Weise ein Opfergang …« Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg sagt diesen Satz zu mir, weil er sein Leben lang nachgedacht hat über seinen Vater.

Als Sohn seines Vaters war er bestrebt, seinen eigenen Weg zu gehen. Auch deswegen flößt Berthold von Stauffenberg Respekt ein.

Das liegt nicht nur an seiner Laufbahn bis zum Generalmajor, sondern auch an seinem für einen Soldaten individuellen Auftreten. Er wirkt erstaunlich unangepasst. Ein starker Charakter, er steht zu seinen Überzeugungen und ist im Gespräch manchmal eklatant ehrlich. Man kann sich vorstellen, wie er sich während seiner Zeit in Uniform mit dieser Art Anerkennung verschaffte.

Bei der Gedenkfeier für die Verschwörer am 20. Juli 2023 reist er in den Bendlerblock. Zusammen mit seiner Frau Mechthild ist er auch Ehrengast des öffentlichen Gelöbnisses der Bundeswehr am frühen Abend des gleichen Tages. Leicht gebeugt geht er da zu seinem Platz, und etwas sieht man ihm an, dass ihn die Reise anstrengt. Als dann aber das Heeresmusikkorps die Nationalhymne anstimmt, erhebt sich Stauffenberg und streckt sich ruckartig. Der alte Herr nimmt Haltung an.

Ein klein wenig wird es auch so am Ende unseres Gesprächs wirken: Da wird der Generalmajor a. D. im Türrahmen stehen und ganz kurz die rechte Hand an seine Schläfe legen. Es wird dann fast wie ein Soldatengruß aussehen.

Zackig bleibt dieser Herr auch im Geiste. Das schenkt ihm oft einen gedanklichen Vorsprung. Eine Gelegenheit, sich anschließend die Zeit zu nehmen, das Durchdrungene aus ungewöhnlichen Blickwinkeln zu betrachten. So erlebe ich ihn in unserem Gespräch. Mit diesem »Was wäre wenn …«, ganz so vielleicht wie sein Vater, der ja, wie sein Sohn selbst sagte, gern den Advocatus Diaboli spielte und, weil er daran Freude hatte, mitunter eine Gegenposition einnahm. Manchmal auch bloß, um ein Gespräch in Fahrt zu bringen. Und manchmal, um sich tatsächlich in den Teufel hineinzudenken. Vielleicht wagte sein Vater auch deswegen, ihn zu bekämpfen.

Im Herbst 2022 frage ich ihn:

Graf Stauffenberg, ich habe mir seit unserem ersten Treffen vor ein paar Jahren immer wieder Gedanken gemacht über Sie. Und nun freue ich mich, dass ich Sie wiedersehe, dass es Ihnen gut geht – und dass es Sie gibt.

Oh, das ist sehr schön. Aber das wird sich in einiger Zeit von selbst erledigen.

Bitte nicht! Ich möchte heute mit Ihnen über Sie und natürlich auch wieder über Ihren Vater sprechen. Er ist für viele bis heute ein Vorbild. Die Geradlinigkeit. Das Gewissen. Der Aufstand des Gewissens …

Ich bewundere meinen Vater. Wir ehren ihn auch. Und wir sind stolz auf ihn. Aber es ist nicht Aufgabe unserer Familie, Propaganda für ihn zu machen.

So hat das Ihre Mutter auch gehandhabt. Sie hat sich auch dagegen verwahrt.

Meine Mutter hat sich den Verpflichtungen gebeugt, wenn Sie so wollen. Hat sich denen nicht entzogen. Aber ihre Sache war das nicht.

Nein, sie war vor allen Dingen vorsichtig, was die Öffentlichkeit angeht. Und bei Journalisten und Autoren. Da war sie sehr zurückhaltend.

Sie hat dann eben auch gesagt: »Ich kann nicht mehr auseinanderhalten, was ich selbst erlebt habe und was ich über ihn gelesen habe.« Das ist das Problem. Man muss sich selbst gegenüber immer sehr kritisch sein. Was hat man wirklich erlebt, was ist Erinnerung? Und was hat man nur gelesen? Oder gesagt bekommen.

Das verstehe ich. Dass es nicht Ihre Aufgabe sein kann, für ihn zu werben. Aber eine stille Freude, dass er heute noch Vorbild ist und ein Idol, ist Ihnen nicht fremd?

Hm. Meine Geschwister und ich waren immer sehr zurückhaltend, den Namen zur Förderung eigener Interessen einzusetzen.

Das tun Sie nicht. Mich beeindruckt, wie unabhängig Sie denken über Ihren Vater …

Sie gehen davon aus, dass ich ständig immer nur über meinen Vater reden will. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Mein Vater ist ein Mitglied unserer Familie in der Geschichte unserer Familie. Und für uns war diese Tat natürlich schon etwas Besonderes. Aber er war nicht der erste bedeutende Mann in der Familie.

Sie waren oft am 20. Juli bei den Gedenkveranstaltungen im Berliner Bendlerblock, genauso wie Ihre Schwester Konstanze. Sie beide repräsentieren in gewisser Weise Ihren Vater. Wie ist Ihnen dort in Berlin an solchen Tagen zumute?

Ach, ich habe ein Berufsleben hinter mir, wo ich immer wieder vorne stehen musste. Da macht man das beinahe routinemäßig. Und ich meine, inzwischen ist der 20. Juli schon sehr, sehr lange her. Es gibt nur noch wenige, die das erlebt haben. Noch weniger, die sich daran erinnern können. Und ganz wenige, die davon betroffen waren. Mir wird allmählich bewusst, dass ich einer von ganz wenigen bin, die sich überhaupt an diese Zeit erinnern. Nicht unbedingt nur an den 20. Juli. Was dabei auch immer wieder hochkommt, ist die Zeit danach.

Lassen Sie uns anfangen mit der unmittelbaren Zeit danach. Nach dem 20. Juli. Als Sie im August als »Verräterkind« verschleppt wurden nach Bad Sachsa. Das war eine Notsituation für ein Kind. Sind Sie damals traumatisiert worden, ohne das so zu benennen?

Wahrscheinlich. Aber es ist mir nicht als besonderes Gefühl deutlich geworden.

Aber die Not haben Sie gespürt? Dass Sie als Zehnjähriger herausgerissen worden sind aus Ihrem Leben?

Natürlich.

Das kann ein Kind nicht verarbeiten. Das gelingt vielleicht erst dem erwachsen gewordenen Mann im Laufe seines Lebens. Kann ich mir das so vorstellen?

Ja, wenn Sie das tun wollen, dann können Sie das. Aber ob ich das so empfinde, ist immer noch die Frage.

Die Sie nicht beantworten, weil Sie sich selbst und Ihre Gefühle zurückstellen. Dann versuche ich es anders: Sie sind recht schnell nach dem Krieg Soldat geworden. Sind Sie Ihrem Vater nachgefolgt?

Nein. Ich bin Soldat geworden, weil ich das gerne wollte.

Das stimmt. Und trotzdem ist es ja in gewisser Weise eine Verwandtschaft.

(lächelt) Wenn Sie wollen, bin ich Soldat geworden trotz meines Vaters.

Also trotzdem. Aber warum denn?

Weil ich gedacht habe, das würde mir Freude machen.

Muss man eine ungeheure Disziplin haben als junger Mann, um sich für diesen Beruf zu entscheiden?