16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Die Lebensbilanz eines Weltstars »Tim Pröse hat mir mit großer Zuneigung und Begeisterung, aber auch mit geschickten, immer tiefer bohrenden Fragen mehr Persönliches entlockt, als ich normalerweise preisgeben würde.« Mario Adorf Im Alter von fast 90 Jahren schaut der große Schauspieler Mario Adorf zurück auf ein abenteuerliches Leben voller Triumphe am Theater, im Film und im Fernsehen. In zahlreichen und intensiven Gesprächen mit dem Autor Tim Pröse entstand so die Lebensbilanz eines großartigen Künstlers und Jahrhundertschauspielers. Sehr persönlich spricht Mario Adorf hier über seine Arbeit und sein Leben besonders in den letzten Jahren, über Glücksmomente und Enttäuschungen, über Deutschland, Italien und Frankreich, über den Beruf des Schauspielers, über die Frauen seines Lebens, seine Freunde und seine Kollegen. Mit Sorge schaut er als Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs und als überzeugter Europäer und Kosmopolit auf die Wiedergeburt des Nationalismus und Rassismus in der Gegenwart. Und nicht zuletzt spricht er gelassen und nüchtern über die Endlichkeit des eigenen Lebens und über das, was vergeht und was bleibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Ähnliche

Tim Pröse

Mario Adorf Zugabe!

Kurzübersicht

> Buch lesen

> Titelseite

> Inhaltsverzeichnis

> Über Tim Pröse

> Über dieses Buch

> Impressum

> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Hunderte Male bin ich an diesem Haus an der Münchner Maximilianstraße vorbeigegangen. An diesem Ort, an dem sich sein Lebenstraum erfüllte. Die legendäre Falckenberg-Schule in den Münchner Kammerspielen. Hier begann alles für ihn. Hier sprach er zum ersten Mal vor, und hier nahmen sie ihn auf. Vielleicht liegt es an der Anmut dieser Straße und ihrem Leuchten, vielleicht aber auch nur an ihm. Jedenfalls kam er mir beim Gang über die Maximilianstraße fast immer in den Sinn. Jener berühmte Absolvent dieser Schule, an der auch seine Kollegen wie etwa Otto Sander anfingen, Joachim Król, Sebastian Koch oder Katja Riemann. Und immer war da dieser Wunsch, den Mann, der 1953 hier sein Glück suchte, einmal von nahem zu erleben.

Ich lebe in München, bin freier Journalist und Autor und hatte Mario Adorf in den vergangenen Jahren ein paarmal interviewen können. Bis wir dann beide auf die Idee zu diesem Buch kamen. Ein Jahr lang durfte ich ihn dafür begleiten. Wir trafen uns in München, wo er eine Wohnung hat, in Berlin, in Frankenberg in Hessen, in Weimar, Erfurt, und schließlich lud er mich ein, eine Woche in seinem Haus in Saint Tropez in Südfrankreich zu Gast zu sein. Jeden Tag dort führten wir lange Gespräche.

Wir saßen in seinem Garten, der an einem Hang oberhalb des Ortes liegt. An einem seiner Lieblingsplätze, beschirmt gegen die Sonne von einer Pergola, über die wilder Wein wächst. Und von der der Blick bis hinunter zum Golf von Saint Tropez geht. Bis der Abend kam und die Lichter in den Häusern, Cafés und Bars zu glimmen begannen. Eine Stille zog auf, die nur vom Zirpen der Zikaden unterlegt war. Mir kam diese Ruhe nach den Gesprächen und auch das Gefühl danach immer mächtig vor. Denn wenn Adorf aufhörte zu erzählen, redete es trotzdem in einem weiter, lange noch. Adorf hallte nach.

Dieses Buch möchte sich auf die Suche machen nach dem Charakter und der Seele des Menschen Mario Adorf. Es hat nicht den Anspruch, eine komplette Biographie zu sein, denn Adorf hat selbst einige wunderbare biographische Bücher geschrieben. Die folgenden Seiten sind eher ein Porträt über ihn. Auch eine Spurensuche, eine große Reportage mit ausführlichen Interviews, von denen hier das meiste im Wortlaut wiedergegeben wird. Dieses Buch ist als Geschenk gedacht für sein Publikum und alle, die Mario Adorf von nahem oder weitem erlebt haben, manche ein Leben lang. Es ist seine »Zugabe«.

München, im Januar 2019

Tim Pröse

Good Bye Johnny

Es gibt da dieses Unerklärliche, das ihn umgibt. Jene typische Adorf-Aura. Von der es heißt, er könne mit ihr einen Raum, den er gerade erst betreten hat, aus dem Stand heraus für sich einnehmen. Manchmal kommt es einem sogar so vor, als wäre seine Aura schon vor ihm da. Etwa, wenn er irgendwo entfernt spricht und man sich auf den Weg zu ihm macht. Seine Stimme mit diesem Kaminknistern kündigt ihn dann schon von weitem an und nimmt Besitz von einem.

Dieses Buch möchte diesem Unerklärlichen, das er stets mit sich führt, näherkommen. Denn es hat ihm großes Glück gebracht, so viel steht fest.

Oft wird er in unseren Gesprächen behaupten, dass ihm das Glück einfach begegnet sei in seinem Leben. Dass er es einfach nur aufsammeln musste, als hätte es an seinem Wegesrand gelegen. Oder mitten auf der Straße vor ihm. Ich mag ihm das manchmal glauben und manchmal nicht. Diesem Mann, der verborgen unter seinen Hemden einen Glücksbringer an einer langen Halskette trägt. Ein kleines Goldnugget.

Was das ihm denn bedeute, frage ich. »Nichts weiter«, antwortet Adorf dann. Erst stutze ich, aber eigentlich hat er ja recht. Denn einen Talisman brauchte er tatsächlich nicht in seinem Leben. Das Glück war ihm auch so immer gewogen.

Je länger ich ihn beobachten und begleiten durfte, desto mehr spürte ich, dass Worte allein nicht reichen, um ihn zu erklären. Nicht bei einem wie ihm. Und so ist es wie meistens, wenn Worte enden – manchmal hilft dann die Musik weiter. In der Tat gibt es eine Melodie, die einiges über diesen Mario Adorf erzählt, die ihn nah und lebenslang begleitet hat. Es ist »Good Bye, Johnny«. Eines seiner Lieblingslieder. Sein Kollege Hans Albers machte es berühmt.

Es steckt einiges von Mario im Johnny-Song. So tief und mitunter versteckt, dass man das Lied oft anhören muss, um alles herauszulesen, was in ihm verborgen liegt. Von ihm. Von Adorf.

Ich kenne und mag diese Melodie seit Kindertagen, aber so vertraut und gegenwärtig war sie mir bisher im ganzen Leben nicht. Denn es ist Adorfs Melodie. Er summte, pfiff oder sang ihre Strophen immer wieder leise vor sich hin, in diesen Tagen, in denen ich ihn besuchte. Selten in meiner Gegenwart. Aber immer dann, wenn er nachts noch einmal durch seinen Garten spazierte und ich schon im Bett lag. Oder wenn ich tagsüber in seinem Haus schrieb und er mit seiner Frau Monique redete.

Ich dachte bis dahin immer, »Good Bye, Johnny« sei ein uralter Schlager. Dass dieses Lied aber erst geschrieben wurde, als Mario Adorf neun Jahre alt war, ahnte ich nicht.

Und nun hörte ich also immer wieder Adorf mit diesem Lied auf den Lippen. Und ich malte mir dazu diese vielen kleinen und doch gewaltigen Stücke seines Lebens aus, die er mir Tag für Tag erzählte. Da verstand ich dieses Lied erst richtig. Handelt es doch von einem jungen Kerl, wie er einer gewesen sein musste. Ein junger Mann, wahrscheinlich ein Soldat, der wie Adorf den Krieg erleben musste. Und der nun den Tod seines Freundes oder Kameraden besingt. Ganz klar wird es nicht, ob dieser Johnny und sein Freund Soldaten gewesen waren. Oder ob sie vielleicht wie einst Adorf einem Trupp »Jungvolk« angehörten, junger Kerle, die eine Fahne vor sich hertrugen. So wie Johnny im Lied. Jedenfalls traf diesen Johnny dann eine Bombe. Ganz genau so, wie sie Adorf hätte treffen können damals, an fast jedem einzelnen dieser letzten Kriegstage.

»Die Bombe macht bumm. Da fiel mein Johnny um. Cheerio. Cheerio …«, heißt es im Lied. Und dass es dem einen, der die Bombe überlebt, nun vor Trauer das Herz zerreißt: »Bricht mir auch heut das Herz entzwei …«, heißt es weiter. So viel Pathos, nein, so viel echtes Gefühl erlaubt sich dieses Lied. Bevor es sich mit jener dahingeschnodderten, ja fast schon albernen Zeile tröstet: »In hundert Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei …!«

Im »Johnny«-Lied will jemand tapfer sein und kühl bleiben, selbst als es ihm seinen besten Freund hinfortfegt. So hatte das auch der kleine Mario gelernt bei der Hitlerjugend, als er selbst neun Jahre alt war und Hans Albers diesen Schlager aus dem Volksempfänger heraussang. Weil dieses an sich wunderbare Lied leider gut in diese verdammte Epoche passte. »In hundert Jahren, Johnny, ist doch alles vorbei …!« Es hob sich aber auch etwas ab von den Durchhalteparolen dieser Zeiten. Sie dröhnten aus den Lautsprechern hinein in die Wohnzimmer oder die Stellungsgräben und Baracken an der Front. Das vom »Johnny« klang ein paar Grad wärmer als die anderen und ein bisschen menschlicher.

Fast 80 Jahre später summt und singt Adorf nun dieses Lied. Oder immer noch. Und ich stelle mir vor, dass er sich dabei bis heute noch ein wenig so fühlt wie damals. Dass er sich dabei an manchen Schmerz erinnert. Aber dass er es ebenso trotzig weitersingt, auch, um sich Mut zu machen, fast so wie damals.

»Eines Tages, eines Tages, mag’s im Himmel sein, mag’s beim Deubel sein, sind wir wieder vereint …«, geht es weiter, und auch diese Zeile klingt sehr nach Adorf. Nach diesem Messdienerjungen von damals, der schon zu dieser Zeit nicht an den lieben Gott glauben konnte und wollte. Und der allem Frommen bis heute seinen Gleichmut und seine Lässigkeit entgegenstellt. Fast so, als wäre es ihm wirklich egal, wo man sich denn wiedersehe. Im Himmel oder in der Hölle. Oder gar nicht.

Denn was wirklich zählt im Lied wie im Leben des Mario Adorf – und zwar damals wie heute –, das beschreibt erst die letzte Strophe: »Mach’s mir nicht so schwer. Ich muss weiter, immer weiter, meinem Glück hinterher!«

Da will einer um jeden Preis nach vorn schauen. Selbst wenn er gerade eben noch zurückdachte an das Sterben seines Freundes. Und deswegen bittet er seinen toten Freund auch, ihn von allzu viel Trauer zu verschonen: »Mach’s mir nicht so schwer …«

Ganz ähnlich funktioniert dieser Adorf vielleicht in seinem Innersten. Damals wie heute. Er ist sein Leben lang von dieser Unverzagtheit, wie sie auch sein Kollege Albers besaß. Der sang sein »Good Bye, Johnny« auch nach dem Krieg, mit gleicher Stärke und gleichem Selbstvertrauen, und richtete so einige Menschen auf, die damals in einem Land aus Trümmern und Ängsten lebten.

Auch Mario stammt aus diesen Trümmern. Und erlebte mehr als einmal das Sterben um ihn herum. Dreimal hätte es ihn selbst beinahe erwischt. Er war wie der tapfere Junge aus dem Lied, der dem ganzen Leid durchaus ins Auge sieht. Der auch mitfühlt. Der aber auch weitermuss! Der sich deswegen zusammenreißt. Und Stärke zeigt. Sogar Härte. Auch zu sich selbst. Um weiter sein Glück suchen zu können. Und es zu finden.

Viel von seinem Glück hat Mario weitergegeben. An sein Publikum. Dieser Mann, der seine Zuschauer berührt. Dieser Mann, in dem es selber rührt. Der durchaus empfindsam ist für jedes Gefühl. Der dabei aber stets so stark bleibt, ja unerschüttert wirkt. Und nie aufgibt. Oft geht das sogar so weit, dass er auch die Leute, die ihn erleben, auf der Bühne, im Fernsehen oder im Kino, stärker macht. So ist das nun mal bei diesem »Johnny« Adorf.

Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er dieses Lied nicht nur in seinem Garten in Saint Tropez singt, sondern genauso bei einer seiner bisherigen Tourneen. Auch bei seiner nächsten hat er es wieder vor.

Diese Tournee und dieses Buch tragen beide den Titel »Zugabe«. In diesem Wort steckt die Freude, dass der Künstler noch einmal zurückkehrt. Aber auch die Melancholie. Denn eine Zugabe gibt es ja immer nur, wenn das Stück schon gespielt ist. Und das Ende absehbar.

Wird diese Zugabe also seine letzte sein? Die Antwort könnte er jetzt in Johnny-Art trotzig und tapfer selber geben: »In hundert Jahren ist doch alles vorbei …«

Nahaufnahme

Gelegentlich umweht diesen Mann eine Einsamkeit. Bei aller Beliebtheit. Bei so vielen Kollegen, mit denen er arbeitete. Von denen fast alle nur zu gerne mit ihm befreundet gewesen wären. Und er selbst mit einigen wenigen auch. Doch das war immer schwierig.

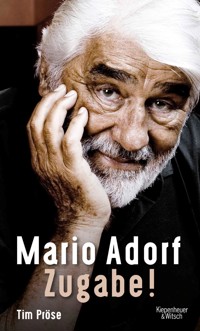

Beschenkt ist er von Natur aus mit seinem Äußeren. Als würde das nicht reichen, ist er aber auch noch begünstigt von der Zeit. Sein Gesicht wurde mit den Jahren immer besser. Wie zum Beweis reicht ein Blick auf eines seiner Fotos aus seinen jungen Jahren und dann auf eines aus heutigen Tagen – wie jenes auf dem Cover des Buchs.

Da ist erst einmal dieses Kinn. Von dem behauptet wird, erfolgreichen und zielstrebigen Männern stünde es wie ein Kennzeichen ins Gesicht. Adorfs Jugendkinn war ein besonders kantiges, sperriges. Einem liegenden Dreieck gleich ragte es einst aus seinem Profil. Verwegen, herausfordernd. Mit ihm und seinen Augen flößte er seinem Publikum Angst ein in seinen bösen Rollen. Aber er konnte auch witzig sein mit ihm. Schob er es den Zuschauern entgegen, hatte es etwas nussknackerartig Komödiantisches.

Heute liegt die Haut über diesem Kinn natürlich nicht mehr so straff wie damals als junger Held. Aber das lässt diese Gegend in seinem Gesicht freundlicher erscheinen. Über sie wächst zudem dieser italienisch dichtstehende Bart.

Ganz ähnlich gut meint es die Zeit mit dem anderen Ende seines Gesichts. Noch bis in die 90er Jahre hinein stahl ihm sein tiefer Haaransatz fast die Hälfte seiner Stirn, nahm sie für sich in Beschlag. Bändigen musste er ihn, zurückkämmen und halten, dass ihm die Haare beim Spielen nicht vor die Augen fielen. Wie sein Kinn gab ihm auch seine Stirn diese Strenge. Mehr noch diese Entschlossenheit, die er in seine Rollen legte. In den letzten Jahren hat sich auch diese Partie seines Gesichts gemildert. Ins Gütige gewandelt. Ihm weht nun beim Reden und Spielen sein weißer Scheitel in die Stirn. Meistens dann, wenn er sich für etwas begeistert.

Heute haben sich beide Partien beinahe angeglichen. Doch immer noch ist Adorfs Kinn größer als seine Stirn. Unterlassen hat Adorf es, seine Haare zu färben. Schlohweiß und fein sind sie geworden. Sie liegen nun nicht mehr widerborstig und niedergedrückt auf seinem Schädel, sondern immer noch beneidenswert voll und zahlreich.

Von allen grad wieder angesagten Vollbärten besitzt Adorf den zeitlosesten. Da ist keine ausgedünnte Gesichtswiese. Stattdessen gleicht sein Bart englischem Rasen. Er wächst zumindest so dicht und ist auch so gepflegt. Sein Bart ist es denn auch, der sein an sich volles Gesicht, die ausgeprägte Wangenpartie seiner Mutter, schlanker aussehen lässt.

Ein klein wenig von der dunklen Pracht der jungen Jahre hat sich gehalten in seinem Schnäuzer, der nun noch leicht grau meliert ist. Schwarz geblieben sind bloß noch seine Brauen, sieht man über die paar weißen Einsprengsel in ihnen hinweg.

Schwarz blieben auch seine Wimpern. Und zwar einmal rundherum, nicht bloß auf seinen oberen Lidern stehen sie Spalier, auch auf seinen unteren. Und verhelfen so seinem dunkelbraunen Blick, seinem wichtigsten Werkzeug als Schauspieler, zu voller Geltung.

Auf seine Augen aber hat sich Adorf nie ganz allein verlassen. Meist hat er alles um sie herum in sein Spiel miteinbezogen. Die Winkel seiner Augen ausgereizt, ihre Höhlen voll Erstaunen oder Witz geweitet oder sie blinzelnd verengt ins Hinterlistige, gar ins Abgründige. Spuren all jener Kunst sind geblieben und haben sich verfestigt in den zwei Halbmondfalten unter seinen Augen.

Von Natur aus ist seine Haut eingefärbt wie die unterste Schicht eines noch nicht gerührten Latte macchiato. Und wenn er sich gesonnt hat, was er immer noch gerne und ausgiebig tut, trägt er einen Bronzeton. Als hätte er ein Stück seiner geliebten südlichen Sonne für sich gepachtet. Nebeneffekt: Sein Haar und Bart bleichen am Strand aus und strahlen weiß wie Neuschnee. Und ja, da stehen auch ein paar Altersflecken zwischen Stirn und Kinn. Die sich aber auflösen in ihren Konturen, weil ihr Besitzer kaum mit einem blassen Gesicht anzutreffen ist.

Viele sagen, er sehe heute besser aus als vor 30, 40 Jahren. Wer sich ein altes Video in der Mediathek des Norddeutschen Rundfunks heraussucht, stößt auf einen Adorf aus dem Jahr 1986, als er dort Gast der NDR-Talkshow war. Und tatsächlich wirkt dieser drei Jahrzehnte jüngere Mann in einigen Momenten der Sendung eine Klasse unter seinem heutigen Kaliber. Seine Haare sind leicht struppig frisiert, sie driften gerade vom Tiefgrauen ins Hellgraue. Sein Bart ist längst nicht so gut gestutzt wie heute. Aber, was noch auffälliger ist: Dieser 56-jährige Mann da in der Talkshow pflegt tatsächlich ein paar typische Schauspielerallüren. Er redet wie immer sehr klug und unterhaltsam, aber mitunter auch leicht gespreizt. Seine Sprachmelodie trägt sogar einen Hauch Arroganz in sich. Immer zum Satzende hin hebt er sein Timbre. Er wendet sich dabei der Moderatorin nicht wirklich zu, zeigt ihr fast seine kalte Schulter. Und er dirigiert mit seiner rechten Hand in der Luft zu seinen Worten.

In seinen angeblich besten Jahren scheint dieser Adorf um einiges weniger zu wirken als heute. Nicht in seinen damaligen Filmen, dort ist er damals so gut wie heute, aber in diesem Format schon. Es mag sein, dass er an diesem Tag schlecht gelaunt war, tatsächlich kam er auch in die Show direkt nach einer anstrengenden Theatervorstellung. Damals machte er sicher einen guten Eindruck, aber dieses typisch Raumgreifende hatte er noch nicht entfaltet. Auch nicht die Souveränität und jene Coolness. Die Grazie von heute.

Der Davongekommene

Ja, für mich war das eine meiner beiden Grunderfahrungen des Krieges: die Todesangst und der Hunger. Beides gibt es heute ja Gott sei Dank in unserem Land nicht mehr. Allerdings denke ich manchmal, dass den jungen Leuten heute oft solche existenziellen Erfahrungen fehlen. Man wünscht sie zwar niemandem, aber trotzdem scheinen sie mir wichtig.

Für die Einstellung zum Leben. Wir hatten nach diesen Erlebnissen das Gefühl von Zufriedenheit und sogar Glück, weil wir überlebt hatten. Also wussten wir das Leben danach mehr zu schätzen. Ich weiß nicht, inwieweit jemand, der sein Leben nie in wirklicher Gefahr durchstehen musste, dieses Leben wirklich schätzen kann. Genauso ist es mit dem Hunger. Wenn man diesen Hunger, der nicht mit einer Mahlzeit zu stillen war, überlebt hat, weiß man jedes noch so normale Gericht wirklich zu schätzen.

Ein bisschen schon, wie vielen meiner Generation. Einigen blieb diese Erfahrung damals allerdings auch erspart. Ich hatte auf dem Gymnasium Mitschüler, die vom Land kamen. Die hatten zu essen und wussten nicht, was Hunger war. Ich guckte mir dann deren Stullen an und dachte: Wenn ich nur das bisschen Schinken bekäme, das bei denen aus dem Brot raushängt … Ich will ja gar nicht das, was auf dem Brot drauf ist. Das ging bis zu meiner Studienzeit in Mainz. Der Hunger nagte ständig in einem herum.

Ich glaubte damals zumindest nicht an den Wiederaufbau nach dem Krieg. Für mich war Deutschland kaputt. Und was man so erfuhr, in den Zeitungen las oder im Kino in der Wochenschau sah, war niederschmetternd. Auch unsere kleine Stadt war zu 85 Prozent zerstört, und ich dachte, das wird nie wieder wie früher sein. Doch dann gab es diese mittlere Generation Männer, mit diesem starken Willen zum Wiederaufbau, die ich durchaus bewunderte. Aber diese Leute waren ganz anders gestrickt als ich. Ich hätte selber nicht dazu getaugt, das waren Macher, zum Teil auch Ausbeuter. Die ließen uns Junge für wenig Lohn malochen. Aber es waren eben auch diejenigen, die sagten: Hier stelle ich was hin, hier baue ich was auf.

Daran hatte ich in der Schulzeit noch gar nicht gedacht, es begann erst ganz allmählich bei meinem Studium in Mainz. Auch wenn später bei den Klassentreffen meine alten Mitschüler gerne behaupteten: »Dass du Schauspieler wirst, war uns allen klar! Von Anfang an war uns das klar!« Das stimmte natürlich nicht, aber sie taten so. Es gab andere, die auf der Schule schon Theater spielten. Ich sah da keinen Anreiz. Ich war nicht mal ein guter Schüler, sondern eher nachlässig, bestenfalls der Klassenclown. Mein Lateinlehrer, ein Kölner, nannte mich »Antonius Maximus, den Obertünnes«. Angestrengt habe ich mich nur, wenn ich es unbedingt musste, wenn ich merkte, dass die Noten zu schlecht wurden und wenn meine Mutter unzufrieden wurde mit mir. Sie sagte dann: wenn du nicht lernst, wirst du eben Metzger. Das war ein Satz, der sich mir eingeprägt hat. Und ich wollte alles werden, nur nicht Metzger, auch wenn einer von ihnen uns beim Schwarzschlachten half. Ich durfte dabei sein, als Aufpasser und Schmiere stehen. Später durfte ich einmal eine Kuh mit der Axt zweiteilen. Aber selber Metzger werden, nein, das wollte ich nicht.

Als Student war ich weder von einem großen Ehrgeiz gepackt noch von einer Selbstsicherheit getragen. Ich war mir meiner überhaupt nicht so sicher. Aber ich hatte auch nichts zu verlieren! Sagen wir mal so: Mein Ehrgeiz war immer kleiner als meine Wurschtigkeit.

Doch, doch, ich dachte bloß, was kann mir Schlimmes passieren? Ich war wirklich nie ehrgeizig. Viele Dinge habe ich nur getan, weil sie am Wegesrand lagen. Das muss ich zugeben. Ich habe vielleicht die Gabe entwickelt, Chancen zu erkennen. Auch heute denke ich: Man muss lernen, das Glück zu packen. Lange festhalten kann man es zwar nicht, aber man muss es immer wieder packen. Man darf nicht denken, dass Glück irgendwas ist, das einem irgendwann passiert oder nicht passiert.

Mit dieser Einstellung bin ich auch zur Aufnahmeprüfung an der Falckenberg-Schule in München gefahren. Ich habe das einfach probiert, weil München auf meiner Reiseroute nach Italien lag. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete.

Lebenslauf

Es ist vielleicht kein Zufall, dass er diesen alten Zettel ausgerechnet jetzt erst wiederfand. Vergilbt das Papier, brüchig die Ränder, fast verblichen die Zeilen. Vor 66 Jahren hatte er diesen Lebenslauf geschrieben – um zur Aufnahmeprüfung an der Otto-Falckenberg-Schauspielschule München zugelassen zu werden. Dieses Stück Papier sollte seine Eintrittskarte werden in seine neue Welt. Anfang März 1953 hatte er darauf geschrieben:

Ich wurde am 8. September 1930 in Zürich geboren als uneheliches Kind des italienischen Arztes Matteo Menniti und der Röntgenassistentin Alice Adorf. Im Frühjahr 1931 wurde Mayen in der Eifel meine Heimat.

Meine Mutter war bald gezwungen, für ihr und mein Leben alleine zu sorgen, und so arbeitete sie während vieler Jahre voller Entbehrung und Krankheit als Schneiderin. In dieser Zeit war ich in einem Waisenhaus untergebracht. Als dieses bei Kriegsausbruch 1939 aufgelöst wurde, nahm meine Mutter mich zu sich.

Sie wurde bald Schneidermeisterin und ermöglichte mir 1941 den Besuch des Realgymnasiums in Mayen. Der Beruf meiner Mutter brachte es mit sich, daß ich von jeher sehr auf mich selbst gestellt war. Leider habe ich mein ganzes bisheriges Leben jeden Rates, jeder Wegweisung oder Anspornung entbehrt. Ich liebte die Einsamkeit.

Am 4. Juli 1950 bestand ich mein Abitur, und ich sollte studieren. Ich verdiente mir als Handlanger das Semestergeld und bezog zum Wintersemester 50/51 die philosophische Fakultät der Universität Mainz. Ich belegte nur solche Fächer, die den sehnsüchtigen Seitenblick auf das Theater zuließen.

Meine begeisterte Mitarbeit gehörte der akademischen Studiobühne. Soweit es mein Geldbeutel zuließ, sammelte ich Eindrücke am »großen« Theater mit Abstechern nach Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden und Zürich. Unverhohlen wurde nunmehr das Theater an die Spitze allen Interesses gestellt. Im Zürcher Schauspielhaus durfte ich meine erste Begeisterung austoben. Ich ergriff, was sich mir bot: Bühnenarbeit, Lärmkulissen, Statisterie und zuweilen eine Regieassistenz waren mein Betätigungsfeld. Allabendlich durfte ich Schauspieler wie Kurt Horwitz, Gustav Knuth und Walter Richter sehen und bewundern. Ich tat wirklich einen tiefen Blick in die Welt hinter den Kulissen.

Nach Deutschland zurückgekehrt, war die Entscheidung gefallen (soweit sie bei mir liegen kann): das »Ich will Schauspieler werden« ist zum »Ich muss« geworden.

Mario Adorf

Ich wusste damals z.B. noch nicht, wie man lange Texte auswendig lernen kann, aber mir blieben solche im Gedächtnis, die ich immer wieder gehört hatte.So wählte ich eine für mich völlig falsche Rolle, den Max Piccolomini aus dem »Wallenstein«. Ich nahm auf der kleinen Bühne Anlauf zum Schillertext – so hatte ich es im Zürcher Schauspielhaus gesehen: »Blast, blast! Oh wärens die schwedschen Hörner und alle Schwerter …!« So weit kam ich, beim zweiten Blaa flog ich vorne über die Bühnenrampe und landete unten im Saal. Alle in der Prüfungskommission lachten. Ich dachte: »Aus der Traum«, sagte nur noch ein lautes »Scheiße!« und sah mich schon in meinem Abendzug nach Rom.

Trotzdem wurde ich aufgenommen. Jahre später gestand mir der ehemalige Schulleiter: »Weißt du eigentlich, dass du damals ganz beschissen vorgesprochen hast?« Ich sagte: »Ja, das war mir klar. Aber warum habt ihr mich überhaupt genommen?« »Keiner wollte dich, nur der Intendant der Kammerspiele, Hans Schweikart. Der sagte: ›Probieren wir ihn mal drei Monate aus. Er hat zwei Dinge, die mir aufgefallen sind: Kraft und Naivität!‹

Na ja. Meine Mutter arbeitete hart und konnte mich nicht dabeihaben. Das ging eben nicht. Aber im Waisenhaus war ich z.B. besser angezogen als die anderen. Mir wurden auch nicht aus Angst vor Läusen, wie meinen Schicksalsgenossen, die Haare abgeschoren. Meine Mutter hatte da wohl gesagt: Nicht mit meinem Jungen! Ich hatte also einen sogenannten Bubikopf. Mit dem sah ich gesünder und feiner aus als die anderen Kinder. Also, ich war im Waisenhaus schon ein bisschen privilegiert.

Wahrscheinlich hab ich das erst später erkannt. Aber mir fiel schon auf, dass mir die Nonnen im Waisenhaus – was ich eigentlich nicht mochte – immer in die Wange gekniffen haben, vielleicht weil ich gut ernährt aussah und auch nicht ärmlich.

Der Mann auf dem Foto

Jeder Leser hat natürlich sein ganz eigenes Alter, in dem er diesen Jahrhundertmann für sich entdeckte. Für mich sind es die späten 70er Jahre, und die ersten Erlebnisse mit ihm duften nach Steinofen und zerlaufendem Käse. Nach Tomatensauce und Oregano. Denn fast so gut wie ich mich an die allererste Pizza meines Lebens beim Italiener »Il Bacco« in Essen-Altenessen erinnern kann, sehe ich dort auch das Foto hinter einem Silberrahmen im Lokal hängen. Es war das Foto eines Mannes, den ich gar nicht kannte, der mich aber damals schon in seinen Bann schlug. Der Chef der Pizzeria war stolz auf dieses Foto und darauf, dass der »Grande Signore« seinen Namen darauf geschrieben hatte. Er zog dann stolz auch ein weiteres Foto aus seiner Zeit als Kellner hervor, als er bei einem Edelitaliener in Köln angestellt war. Und dieses Foto zeigte ihn mit diesem Mann, mit Mario Adorf, Arm in Arm.

Eine Offenbarung ereignete sich für uns Kinder unterhalb dieses Fotos, als wir die erste Pizza unseres Lebens vor uns dampfen sahen. Wir verbrannten uns als Knirpse den Mund, als wir mit hungriger Ungeduld den ersten Bissen probierten. Und dieser erste Geschmack machte uns neugierig auf ein ganzes neues Land, von dem wir bis dahin nur gehört hatten. Von dem wir aber wussten, dass die Männer, die uns unser Eis verkauften – die Kugel für 20 Pfennige – auch daher stammten. Mit diesen Gedanken-Expeditionen in ein unbekanntes Land und diesem Wohlgefühl im Bauch schauten wir uns dann um in den Pizzerien unserer Kindheit, die »Adria«, »San Remo« oder »Bella Roma« hießen. Und entdeckten: ihn.

Mit dem tomatigen Geschmack noch auf der Zunge, schaute ich mir diesen Herrn auf dem Foto an, den der Wirt so liebte. Er sah aus, als ob er stark sein würde. Abenteuerlustig und elegant. Zwar nicht so wie die Pizzawirte und Eiskugelnverkäufer, die wir kannten. Sondern eben wie einer aus einem damals noch endlos weit entfernten Land. Dieser Mann konnte einem nur gefallen, denn er hatte offenbar etwas zu tun mit unserer Pizza und unserm Eis. Da wir beides über alles liebten, mochte ich auch diesen Mann. Wir ahnten damals noch nicht, dass er im Waisenheim eines Eifelstädtchens aufgewachsen war und seinen Vater, einen italienischen Arzt, nur einmal im Leben gesehen hatte.

Damals glaubten wir tatsächlich, dass dieses Sehnsuchtsland so aussehen würde wie die buntbemalten Wände unserer Vorstadtitaliener. Dass es nur aus diesen weißen Stränden bestehen würde, diesen schnauzbärtigen Männern in den geringelten T-Shirts und diesen Sonnenuntergängen von Capri. Und wir waren auch überzeugt, dass das echte Italien genauso vollgestopft ist mit diesen Fischernetzen und Reusen, die in den Lokalen zur Zierde unter der Decke hingen und in denen rote Plastikkrebse und Seesterne lagen.

Zum klassischen Italiener gehörte natürlich auch die Porzellanfigur einer schwarzhaarigen Schönheit, die in jeder Ecke des Ristorante stand. Auf den Tischen lagen rot-weiß karierte Stoffdecken, und auf den Tischen schimmerten Kerzen, die in Weinflaschen gesteckt waren und deren Wachs so lange an den Flaschen entlang getropft war, bis es wie ein Korallenriff anmutete. In der Mitte dieser Lokale hatte der Wirt seine schönsten Grappa- und Likörflaschen auf einem Tischchen drapiert. Ein Schwarz-Weiß-Bildchen von Al Capone hing an der Tür für das Männer-WC.

Die Namen der Pizzerien unserer Kindheit klangen allesamt nach Gianna Nanini und ihrem »Bello e Impossibile«. Und wenn nicht, dann nach Eros Ramazotti und seinem »Adesso tu«. Und außerdem war da noch jene gern mit Mahaghoniholz oder einem entsprechenden Imitat vertäfelte Wand, an der der Chef seine Idole aufgehängt hatte. So lernten wir mit unserer ersten Pizza auch Adriano Celentano, Marcello Mastroianni, Sophia Loren – und ihn kennen: Mario Adorf.