1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

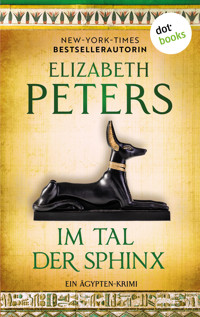

Ein entführter Sohn und eine gefährdete Expedition – Hobbydetektivin Amelia Peabody hat alle Hände voll zu tun! Ägypten 1895: Die Saison beginnt für die abenteuerlustige Archäologin Amelia Peabody und ihren Ehemann Emerson mit einer guten Nachricht: Die begehrte Grabkammer der Schwarzen Pyramide in Dahshoor steht ihnen für Ausgrabungen zur Verfügung! Doch kaum sind Amelia und Emerson mit ihrem achtjährigen Sohn Ramses in Kairo angekommen, nimmt das Unheil seinen Lauf: Ihr Erzfeind, ein berüchtigter Grabräuber, scheint bei der Expedition sein Unwesen zu treiben – und besitzt dann auch noch die bodenlose Frechheit, den kleinen Ramses zu entführen! Doch wenn es um die Sicherheit ihrer Familie geht, ist mit der toughen Archäologin nicht zu spaßen! »Amelia Peabody ist eine Mischung aus Miss Marple und Indiana Jones mit einem feministischen Touch. Großartige Unterhaltung!« Der Guardian Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Ägypten-Krimi »Im Tal der Sphinx« ist der dritte Teil der mitreißenden Amelia-Peabody-Reihe von Elizabeth Peters. Die Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 538

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch:

Ägypten 1895: Die Saison beginnt für die abenteuerlustige Archäologin Amelia Peabody und ihren Ehemann Emerson mit einer guten Nachricht: Die begehrte Grabkammer der Schwarzen Pyramide in Dahshoor steht ihnen für Ausgrabungen zur Verfügung! Doch kaum sind Amelia und Emerson mit ihrem achtjährigen Sohn Ramses in Kairo angekommen, nimmt das Unheil seinen Lauf: Ihr Erzfeind, ein berüchtigter Grabräuber, scheint bei der Expedition sein Unwesen zu treiben – und besitzt dann auch noch die bodenlose Frechheit, den kleinen Ramses zu entführen! Doch wenn es um die Sicherheit ihrer Familie geht, ist mit der toughen Archäologin nicht zu spaßen!

Über die Autorin:

Elizabeth Peters (1927 – 2013) ist das Pseudonym von Barbara G. Mertz, einer amerikanischen Autorin und Ägyptologin. Sie promovierte am berühmten Orient-Institut in Chicago und wurde für ihre Romane und Sachbücher mit vielen Preisen ausgezeichnet. Einer dieser Preise, der »Amelia Award«, wurde sogar nach ihrer beliebten Romanfigur benannt, der bahnbrechenden Amelia Peabody. Besonders ehrte sie jedoch, dass viele ÄgyptologInnen ihre Bücher als Inspirationsquelle anführen.

Elizabeth Peters veröffentlichte bei dotbooks die folgenden eBooks:

Die »Amelia Peabody«-Reihe:

»Das Rätsel der Mumie«

»Der Fluch des Pharaonengrabes«

»Im Tal der Sphinx«

»Der Sarkophag«

»Verloren in der Wüstenstadt«

»Schatten über dem Nil«

»Der Ring der Pharaonin«

Die »Vicky Bliss«-Reihe:

»Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein«

»Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde«

»Vicky Bliss und der blutrote Schatten«

»Vicky Bliss und der versunkene Schatz«

»Vicky Bliss und die Hand des Pharaos«

Ihre Krimireihe um Jacqueline Kirby:

»Der siebte Sünder – Der erste Fall für Jacqueline Kirby«

»Der letzte Maskenball – Der zweite Fall für Jacqueline Kirby«

»Ein preisgekrönter Mord – Der dritte Fall für Jacqueline Kirby«

»Ein todsicherer Bestseller – Der vierte Fall für Jacqueline Kirby«

Unter Barbara Michaels veröffentlichte bei dotbooks ihre Romantic-Suspense-Romane:

»Der Mond über Georgetown«

»Das Geheimnis von Marshall Manor«

»Die Villa der Schatten«

»Das Geheimnis der Juwelenvilla«

»Die Frauen von Maidenwood«

»Das dunkle Herz der Villa«

»Das Haus des Schweigens«

»Das Geheimnis von Tregella Castle«

»Die Töchter von King’s Island«

Sowie ihre historischen Liebesromane:

»Abbey Manor – Gefangene der Liebe«

»Wilde Manor – Im Sturm der Zeit«

»Villa Tarconti – Lied der Leidenschaft«

»Grayhaven Manor – Das Leuchten der Sehnsucht«

***

eBook-Neuausgabe September 2024

Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1986 unter dem Originaltitel »Lion In The Valley« bei Tom Doherty Associates, Inc, New Work.

Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1986 by Elizabeth Peters

Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Econ Verlag München – Düsseldorf GmbH

Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)

ISBN 978-3-98952-290-9

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Elizabeth Peters

Im Tal der Sphinx

Ein Ägyptenkrimi. Amelia Peabody 3

Aus dem Amerikanischen von Beate Darius

dotbooks.

Für Dr. Ann King, besser bekannt als

meine Freundin Penny,

in Liebe und Dankbarkeit

Herr der Ehrfurcht, voll des Ruhmes,

Gebieter über alle Völker.

Gross an Macht und reich an Pracht,

So wie Set auf seinem Berge ...

Wie ein wilder Löwe im Tal der Ziegen.

Vorwort

Was den vorliegenden Band der Aufzeichnungen von Amelia Peabody Emerson (Mrs. Radcliffe Emerson) betrifft, hält es die Herausgeberin erneut für angebracht, gewisse textliche Besonderheiten und Widersprüche aufzuklären. Im Hinblick auf die Datierung ihrer Eintragungen ließ Mrs. Emerson häufig nicht die erforderliche Sorgfalt walten. Es hat den Anschein, als habe sie ihre Tagebuchaufzeichnungen immer dann unterbrochen, wenn sie von irgendetwas abgelenkt wurde. Trotzdem ist es aufgrund stichhaltiger Argumente sehr wahrscheinlich, daß es sich bei dem vorliegenden Band um Aufzeichnungen der Grabungssaison 1895/96 handelt. (Ägyptologen bedienen sich dieser Datierungsmethode, da das archäologische ›Jahr‹ vom Spätherbst bis zum Frühjahrsbeginn verläuft und das ägyptische Klima Grabungsarbeiten während der Sommermonate so gut wie unmöglich macht.)

Die Herausgeberin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Namen der meisten Beteiligten geändert wurden, um die Persönlichkeitssphäre ihrer Nachkommen nicht unnötig zu verletzen. Nur am Rande wird der informierte Leser verschiedentlich auf die Namen bekannter Archäologen stoßen. Mrs. Emerson scheint zwar großen Wert auf die Schilderung ihrer Aktivitäten gelegt zu haben, es wäre jedoch ein fataler Irrtum anzunehmen, daß sie ihre Gespräche mit diesen Koryphäen gleichermaßen exakt wiedergegeben hat, da sie, ebenso wie ihr geschätzter Ehemann, eindeutig dazu tendierte, anderen ihre Meinungen zu oktroyieren.

Eine weitere Besonderheit der Ur-Texte ergibt sich aus der Tatsache, daß Mrs. Emerson diese augenscheinlich für eine abschließende Veröffentlichung vorsah. (Ich verweise in diesem Zusammenhang auf ihre Anmerkungen auf Seite 83 f.) Da sie jedoch gleichermaßen inkonsequent bei ihren Eintragungen sowie der Datierung vorging, gestaltet sich das Ergebnis teilweise als seltsame Mischung aus Realität und Fiktion.

Mit anderen Worten – der gelegentlich exzentrische Charakter des vorliegenden Bandes geht nicht zu Lasten der Herausgeberin. Diese hat sich nach besten Kräften bemüht und empfiehlt, Beschwerden und andere Negativkommentare nicht an ihre Person, sondern an die Nachfahren von Professor und Mrs. Emerson zu richten.

Kapitel 1

»Meine liebe Peabody«, sagte Emerson, »bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, doch ich verspüre ein Nachlassen jener unbezwingbaren Lebensfreude in dir, die doch ansonsten eine so bezeichnende Eigenschaft deiner Person ist, gerade in Augenblicken wie diesem. Seit jenem glückseligen Tag, der uns zusammenführte, hat keine Wolke den strahlenden Himmel ehelicher Wonnen getrübt. Und dieser bemerkenswerte Umstand ergibt sich – ich bin mir sicher – aus der vollendeten Synthese, die unsere Verbindung kennzeichnet. Ich bitte dich, vertraue dich dem glücklichen Manne an, dessen selbstgewählte Rolle darin besteht, dich zu unterstützen und zu beschützen, und dessen größte Freude dein Wohlergehen ist.«

Ich war mir sicher, daß Emerson sich diese Rede vorher zurechtgelegt hatte. Niemand würde sich im normalen Gespräch so überspannt artikulieren.

Allerdings wußte ich auch, daß die Förmlichkeit dieser Worte seine tiefe Zuneigung zu mir nicht entsprechend wiedergab. Mein geliebter Emerson und ich sind nämlich seit jenem Tag, an dem wir uns im Ägyptischen Museum von Boulaq zum ersten Mal begegneten, ein Herz und eine Seele. (Um bei der Wahrheit zu bleiben, war unsere erste Begegnung alles andere als erquicklich. Ich war damals schließlich nur eine Touristin auf ihrem ersten Besuch im Land der Pharaonen. Und doch hatte ich den sagenumwobenen Boden kaum betreten, da entbrannte in meinem Herzen bereits eine Leidenschaft für die Ägyptologie – ein Feuer, das bald zu einem lodernden Flächenbrand wurde. Als ich mich an jenem Tag im Museum energisch gegen die mir von diesem faszinierenden Fremden entgegengeschleuderte, ungerechtfertigte Kritik verteidigte, ahnte ich ja nicht, daß wir uns bald schon unter weitaus romantischeren Vorzeichen in einem verschollenen Grab bei El Amarna wiedersehen würden. Zumindest war die Umgebung romantisch. Emerson, das muß ich zugeben, war es leider nicht. Allerdings vermittelten mir meine untrüglichen Instinkte, daß hinter Emersons Sarkasmus und seinen unaussprechlichen Flüchen das Herz eines Mannes steckte, das nur für mich schlug; und im weiteren Verlauf der Ereignisse erwies sich, daß ich recht hatte.)

Sein zartfühlendes Wahrnehmungsvermögen hatte ihn nicht betrogen. Tatsächlich überschattete eine dunkle Vorahnung die Freude, die ich normalerweise in solchen Momenten empfand. Wir standen an Deck eines Handelsschiffes, das uns in rascher Fahrt über die Weiten des Mittelmeeres getragen hatte. Die Brise über den azurblauen Wogen zerzauste unser Haar und zerrte an unseren Kleidern. Vor uns lag bereits die ägyptische Küste, die wir noch vor Sonnenuntergang erreichen sollten. Wir hatten uns dazu entschlossen, eine weitere von vielen gemeinsam verbrachten ägyptischen Grabungssaisons anzutreten. Bald schon würden wir wieder die stickigen, nach Fledermausexkrementen stinkenden Stollen und die schlammigen, von Springfluten heimgesuchten Grabkammern dieser oder jener Pyramide untersuchen – eine Vorstellung, die mir normalerweise Begeisterungsschauer über den Rücken gejagt hätte. Welche andere Frau hatte – speziell in der ausgehenden Dekade des 19. Jahrhunderts – soviel Anlaß zur Freude?

Emerson, der Wert darauflegt, mit seinem Nachnamen angesprochen zu werden, da er »Radcliffe« für affektiert und weibisch hält (sein exakter Wortlaut), hatte mich zu seiner gleichberechtigten Partnerin erklärt – nicht nur in der Ehe, sondern auch in diesem, von uns beiden über alles geliebten Beruf. Emerson ist der weltweit renommierteste Grabungsexperte auf dem Sektor ägyptischer Kunstschätze. Ich bin davon überzeugt, daß er, solange die Menschheit auf diesem zerrissenen Globus Bestand hat, als »Patron der wissenschaftlichen Ausgrabung« verehrt wird. Und meine Wenigkeit – der Name Amelia Peabody Emerson – wird untrennbar mit ihm verbunden sein.

Verzeihen Sie mir meine Überschwänglichkeit, werter Leser. Die Erwähnung von Emersons herausragenden Qualitäten veranlaßt mich ständig zu Begeisterungsstürmen. Und diese Vorzüge sind nicht allein auf seine intellektuellen Fähigkeiten begrenzt. Ich gebe gerne zu, daß seine äußere Erscheinung nicht unwesentlich dazu beitrug, daß ich seinen Heiratsantrag annahm. Mit seinem tiefschwarzen Haar über der hohen Denkerstirn und dem markanten Kinngrübchen (das er vorzugsweise als energisches Kinn bezeichnen würde) ist er für mich der Inbegriff männlicher Attraktivität.

Emerson scheint meinen weiblichen Reizen gleichermaßen erlegen zu sein. Um ehrlich zu sein, habe ich diese Affinität nie ganz verstanden. Ich selbst empfinde mich nicht als bewundernswerte Schönheit. Weniger ausgeprägte Gesichtszüge, hellere und sanftere Augen, eine grazilere Silhouette mit weniger Vorderfront im aufstrebenden Taillenbereich, goldblonde Locken statt kohlrabenschwarzer – das entspräche meinem Typus femininer Anziehungskraft. Glücklicherweise teilt Emerson diesen Geschmack nicht.

Eine seiner großen gebräunten Hände lag neben meiner auf der Schiffsreling. Das war nicht die Hand eines feinen Herrn, aber mir erschienen die Schwielen und Narben auf diesen riesigen dunklen Pranken gewissermaßen wie Ehrenmale. Ich erinnerte mich an die unzähligen Gelegenheiten, als diese im Zuge unserer Arbeiten Waffen und Werkzeuge geschwungen hatten, und auch an die anderen, als sie bewiesen, wie zärtlich sie sein können.

Emerson besitzt viele bewundernswerte Eigenschaften, aber Geduld gehört nicht dazu. In meine Tagträume versunken, antwortete ich ihm nicht gleich auf seine Frage. Er griff mich bei den Schultern und wirbelte mich frontal zu sich herum. Seine blauen Augen funkelten wie Saphire, seine Lippen gaben makellose weiße Zähne frei, und das Grübchen in seinem Kinn bebte unheilverheißend.

»Warum zum Teufel antwortest du mir nicht?« brüllte er. »Wie kann dich ein solches Memento nur ungerührt lassen? Was bedrückt dich, Peabody? Ich will verflucht sein, wenn ich jemals die Frauen verstehe. Du solltest dem Himmel – und mir- auf Knien danken, daß dir soviel Glück zuteil wird. Wie du sicherlich weißt, war es nicht einfach, de Morgan davon zu überzeugen, uns das Grabungsgebiet zu überlassen. Es kostete mich ein erhebliches Maß an Feingefühl. Keinem außer mir wäre das gelungen. Keiner außer mir hätte das überhaupt gewagt! Und wie dankst du mir dafür? Indem du seufzt und Trübsal bläst!«

Emerson gab sich wieder einmal seiner liebgewordenen Gewohnheit des Selbstbetrugs hin. Der Direktor der Antikenverwaltung, Monsieur de Morgan, hatte uns das archäologische Grabungsgelände, in dem er im Jahr zuvor gearbeitet und eine Reihe von bemerkenswerten Entdeckungen zutage gefördert hatte, angeboten. Allerdings hatte Emersons besagtes Feingefühl – eine Eigenschaft, die nur in seiner Vorstellungskraft existiert – damit überhaupt nichts zu tun. Ich war mir nicht ganz sicher, was für M. de Morgans Sinneswandel gesorgt hatte. Oder, besser gesagt, ich hatte bestimmte Verdachtsmomente, die ich Heber weit von mir wies. So war es der natürliche Verlauf der Dinge, daß ich von diesen Verdachtsmomenten die Entschuldigung für meine düstere Stimmung ableitete.

»Ich mache mir Sorgen um Ramses, Emerson. Daß sich unser Sohn so schlecht benimmt, wo ich doch gehofft hatte, einmal eine Reise ohne irgendwelche Zwischenfälle erleben zu dürfen ... Ich frage mich, wie vielen achtjährigen Jungen vom Kapitän eines britischen Handelsschiffs wohl schon angedroht wurde, über Bord geworfen zu werden?«

»Das war doch nur ein Abschreckungsmanöver des Kapitäns, typisches Seemannsgarn«, erwiderte Emerson ungehalten. »So etwas würde er niemals wagen. Du kannst nicht wegen Ramses besorgt sein, Peabody, da er ständig irgendwelchen Unfug im Schilde führt und du das gewohnt sein müßtest.«

»Irgendwelchen Unfug, Emerson? Ramses hat zwar eine Menge Unfug angerichtet, aber es ist meines Wissens das erste Mal, daß er eine Meuterei anzetteln wollte.«

»Unsinn! Nur weil ein paar beschränkte Seeleute seine Vorträge über die Theorien dieses Burschen Marx mißverstanden haben ...«

»Er hat kein Recht dazu, der Mannschaft Vorträge zu halten – und vor allen Dingen hat er in ihren Kajüten nichts verloren. Sie haben ihm Alkohol gegeben, Emerson, ich weiß es ganz genau. Selbst Ramses hätte dem Kapitän nicht so unflätig geantwortet, wenn er nicht einen Schwips gehabt hätte.«

Emerson sah aus, als wollte er widersprechen, da er meine Meinung jedoch offensichtlich teilte, schwieg er. Deshalb fuhr ich fort: »Vollkommen unverständlich ist mir, warum die Mannschaft seine Gegenwart duldet und auch noch ihren hochgeschätzten Grog mit ihm teilt. So nennt man das widerliche Zeug doch, oder? Welches Vergnügen könnten sie an Ramses’ Gesellschaft finden?«

»Einer der Matrosen hat mir erzählt, es mache ihnen Spaß, ihm zuzuhören. ›Was für ’n Mundwerk der Knirps hat‹, war der genaue Wortlaut.«

Während er sprach, umspielte ein verhaltenes Lächeln seine Mundwinkel. Emersons Lippen gehören zu seinen anziehendsten Attributen – ausdrucksvoll und trotzdem sinnlich und keinesfalls zu schmal. Zustimmend erwiderte ich sein Lächeln. In seiner ganzen Naivität hatte der Seemann sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen.

»Laß Ramses aus dem Spiel«, sagte Emerson. »Amelia, ich bestehe darauf, den wahren Grund für deine Besorgnis zu erfahren.«

Trotz seines Lächelns war er verärgert. Sonst hätte er mich nicht mit meinem Vornamen angesprochen. Wenn es um private oder dienstliche Angelegenheiten geht, verwendet er normalerweise »Peabody«, meinen Mädchennamen. Seufzend gab ich nach.

»Ich werde wieder von einer meiner seltsamen Vorahnungen geplagt, Emerson.«

Emersons Augen verengten sich zu Schlitzen. »Tatsächlich, Amelia?«

»Mich überrascht lediglich, daß es dir nicht ebenso ergeht.«

»Nein, nicht im Geringsten. In diesem Augenblick ist mein Herz mit Vorfreude erfüllt. Keine Wolke ...«

»Ich weiß, ich weiß, Emerson. Und im Übrigen denke ich, daß diese spezielle Metapher ...«

»Willst du meine rhetorischen Fähigkeiten kritisieren, Amelia?«

»Wenn du jedes Wort von mir auf die Goldwaage legst, Emerson, kann ich mich dir nicht anvertrauen. Ich hatte nicht vor, deine Vorfreude mit meinen Sorgen zu überschatten. Bist du ganz sicher, daß ich es dir erzählen soll?«

Emerson legte den Kopf schief und dachte über meine Frage nach. »Nein«, erwiderte er schließlich.

»Du meinst, du bist dir nicht sicher oder ...«

»Ich meine, daß ich nicht will, daß du es mir erzählst. Deine Vorahnungen interessieren mich nicht.«

»Aber du hast mich doch gefragt ...«

»Ich habe meine Meinung geändert.«

»Dann hast du also auch ein ungutes Gefühl ...«

»Nein, bislang noch nicht«, schnaubte Emerson. »Verflucht, Amelia ...«

»Erstaunlich. Ich war davon überzeugt, daß die Harmonie zwischen uns vollkommen ist.«

Der Ausdruck auf Emersons ansprechenden Gesichtszügen hätte den zufälligen Beobachter dazu verleitet, keinesfalls Harmonie, sondern eher aufkeimende Wut zu vermuten, denn seine Brauen zogen sich bedrohlich zusammen und seine Augen sprühten Blitze. Da ich diesen Gemütszustand an ihm nur allzu gut kannte, beeilte ich mich, seine bereits angedeutete Neugier zu befriedigen.

»Selbstverständlich freue ich mich auf die vor uns liegende Grabungssaison. Du kennst meine Begeisterung für Pyramiden, und es gibt kaum beeindruckendere Exemplare als die in Dahschur. Besonders gespannt bin ich auf die Grabkammer in der Schwarzen Pyramide, denn ich hoffe, daß wir diesmal unter günstigeren Vorzeichen dort arbeiten können als bei unserem ersten Besuch. Die eigene Kritikfähigkeit läßt erheblich nach, wenn man durch tiefste Finsternis in ein unterirdisches Wasserloch gestoßen wird, um dort sein Leben auszuhauchen.«

Emerson hatte meine Schultern losgelassen und sich erneut der Reling zugewandt. Seinen Blick starr auf den Horizont gerichtet, erklärte er kurz angebunden: »Wir werden die Erforschung der Schwarzen Pyramide bis zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb dieser Saison zurückstellen müssen, wenn das Hochwasser wieder seinen niedrigsten Stand erreicht hat. Sollte die Grabkammer dann immer noch überflutet sein, ist eine Pumpe vielleicht ...«

»An diese Schwierigkeiten habe ich bereits gedacht, mein lieber Emerson. Allerdings ist das augenblicklich nicht das Problem.«

»Eine hydraulische Pumpe, mit einem Schlauch ...«

»Emerson, hast du etwa vergessen, unter welchen Umständen wir das Innere der Schwarzen Pyramide kennenlernten?«

»Ich bin nicht so verkalkt, daß ich bereits unter Gedächtnisschwund leide«, entgegnete Emerson bissig. »Deshalb habe ich auch deine Reaktion nicht vergessen, als ich dir gestand, in deinen Armen sterben zu wollen. Ich gebe zu, ich hätte etwas mehr Zartgefühl erwartet.«

»Du hast mich mißverstanden, Emerson. Damals sagte ich dir, daß ich mit Freuden ein solches Angebot annähme, sollte der Tod unvermeidlich sein. Aber ich zweifelte keine Sekunde lang daran, mein Liebster, daß du nicht den Weg ins Freie finden würdest. Und damit lag ich absolut richtig.«

Ich trat näher an ihn heran und lehnte mich gegen seine Schulter.

»Ja«, sagte Emerson mürrisch. »Wir fanden den Weg nach draußen, nicht wahr? Wäre Ramses allerdings nicht gewesen ...«

»Laß uns nicht von Ramses oder von den Begleitumständen unserer Flucht sprechen. Du weißt, was in mir vorgeht, Emerson, und ich bin mir ziemlich sicher, daß es dir ebenso ergeht. Niemals werde ich unsere letzte Begegnung mit diesem Kerl vergessen, der beinahe für unseren Tod gesorgt hätte. Ich sehe immer noch das feixende Grinsen vor mir und höre seine herablassenden Worte: ›Nun heißt es also Abschied nehmen. Schätze, wir werden uns nicht wiedersehen.‹«

Emersons Hände umklammerten die Reling mit einer solchen Kraft, daß die Fingerknöchel weiß hervortraten. Allerdings sagte er nichts, so daß ich fortfuhr: »Und ich werde auch niemals vergessen, was ich mir damals geschworen habe. ›Wir werden uns wiedersehen, keine Bange. Denn ich werde es mir zur Aufgabe machen, dich zu erledigen und deinen widerwärtigen Aktivitäten endlich ein Ende zu setzen.‹«

Emersons Hände entspannten sich. »Das hast du damals vielleicht gedacht, Amelia, aber mit Sicherheit nichts dergleichen gesagt. Erst gegenüber diesem Grünschnabel vom Daily Yell, der dich im letzten Juli interviewte, erwähntest du das. Und mich hast du absichtlich im Unklaren über dieses Gespräch gelassen, Amelia. Du hast mir nie erzählt, daß du diesen O’Connell in mein Haus eingeladen hast. Du hast ihn hinein- und wieder hinausgeschmuggelt und mein eigenes Personal angewiesen, mich nicht zu informieren ...«

»Ich wollte dir das ersparen, mein Lieber, da ich deine Meinung von Mr. O’Connell kenne. Schließlich hast du ihn schon einmal die Treppe hinuntergestoßen ...«

»Etwas Derartiges habe ich nicht getan«, sagte Emerson, ehrlich überzeugt. »Aber ich hätte es vielleicht getan, wenn ich ihn blöde grinsend und auf meine Ehefrau gaffend in meinem Salon vorgefunden hätte, wo er sich gerade darauf vorbereitet, einen weiteren Haufen Lügen über mich zu verbreiten. Sein Artikel war absolut peinlich und entsprach außerdem nicht den Tatsachen.«

»Also hier muß ich dir widersprechen, Emerson. Ich bin davon überzeugt, daß einer von uns beiden dem Meisterverbrecher diese Drohung ins Gesicht geschleudert hat. Vermutlich hast du es sogar gesagt. In dem Interview habe ich vielleicht einige von Ramses’ Aktivitäten unerwähnt gelassen, da ich es rundweg ablehne, Kindern zu viel Selbstbestätigung zu vermitteln. Ansonsten war der Bericht absolut korrekt, und mir erschien er keineswegs peinlich. Darf ich den Mut und die Tatkraft meines Gatten etwa nicht herausstellen und ihm dafür danken, daß er mich vor dem sicheren Tod bewahrt hat?«

»Ah, hmhm«, sagte Emerson. »Nun ja, trotzdem Peabody ...«

»Denk an meine Worte, Emerson, wir haben diesen Schurken nicht zum letzten Mal gesehen. Es gelang ihm, uns zu entkommen, aber wir konnten seinen Plan zerschlagen und ihm den gestohlenen Schatz abjagen. Er zählt nicht zu den Menschen, die kampflos aufgeben.«

»Wie kannst du so etwas behaupten? Du weißt nichts über diesen Kerl, du kennst nicht einmal seine Nationalität.«

»Er ist Engländer, Emerson. Davon bin ich überzeugt.«

»Er sprach ebenso fließend Arabisch wie Englisch«, warf Emerson ein. »Und du hast sein Gesicht noch nie ohne diesen Bart gesehen. Noch nie in meinem Leben habe ich einen solchen Bart gesehen! Würdest du ihn auch glattrasiert wiedererkennen?«

»Selbstverständlich.«

Emerson legte seinen Arm um meine Schultern und zog mich an sich. »Zugegeben, Peabody, ich würde diesem Schweinehund mit dem größten Vergnügen eins auf die Nase geben. Und sollte er sich in unsere Angelegenheiten einmischen, bekommt er, was er verdient. Aber ich habe nicht unbedingt die Absicht, mir Ärger einzuhandeln. Ich habe weiß Gott Besseres zu tun. Peabody, versprich mir, daß auch du dich zurückhältst.«

»Aber gewiß, liebster Emerson.«

»Versprich es mir.«

»Ich verspreche, daß ich mir keinen Ärger einhandeln werde.«

»Meine geliebte Peabody!« Ohne Notiz von den umstehenden Seeleuten zu nehmen, umarmte mich Emerson zärtlich.

Ich hatte die feste Absicht, mein Wort zu halten. Warum sollte ich auch Probleme suchen, die uns ohnehin heimsuchen würden?

Nachdem wir in Alexandria von Bord gegangen waren, bestiegen wir den Zug nach Kairo. Die Fahrt dauert etwas über vier Stunden und wird von den meisten Reisenden als ziemlich langweilig empfunden, da die Strecke durch das triste Schwemmland des Flußdeltas führt. Das geschulte Auge des Archäologen erkennt allerdings hinter jeder Erhebung, jedem Erdwall, daß dort eine versunkene Stadt verborgen liegt. Ramses und Emerson stritten sich ununterbrochen über den historischen Hintergrund dieser Stätten – eine Diskussion, an der ich mich nicht beteiligte, da ich es für sinnlos halte, Dinge zu erörtern, über die kaum Fakten bekannt sind. Ich erklärte ihnen, daß letztlich nur eine Ausgrabung die Wahrheit ans Licht bringen könnte.

Erst als wir nur noch wenige Meilen von unserem Bestimmungsort entfernt waren, wurde die Aussicht aufgrund der in purpurfarbenes Licht gehüllten Pyramiden von Gizeh, die sich vor dem Hintergrund der sanften Hügel Libyens erhoben, stimmungsvoller. Es war jedes Mal so, daß ich nicht auf dem überfüllten Kai von Alexandria, sondern an diesem Punkt das Gefühl hatte, wirklich in Ägypten zu sein.

Emerson lächelte mir in stillem Einverständnis zu und wandte sich dann wieder der atemberaubenden Szenerie zu. Er hatte sich widerwillig damit einverstanden erklärt, seinen neuen grauen Anzug zu tragen, und wirkte darin besonders attraktiv – obwohl ich zugeben muß, daß Emersons blendende Figur am besten in seiner Arbeitskleidung zur Geltung kommt, die aus zerschlissenen Hosen und verknautschten Hemden besteht. Natürlich läßt er die Kragenknöpfe offen, und die hochgerollten Ärmel geben den Blick auf seine muskulösen Oberarme frei. Emerson trägt selbst bei Arbeiten unter sengender Sonne keinen Hut, da er diese Art der Kopfbedeckung nicht ausstehen kann, und es ist mir bei aller Überzeugungskraft (die recht erheblich ist) noch nie gelungen, ihn eines Besseren zu belehren.

Seine elegante Erscheinung wurde lediglich leicht beeinträchtigt durch die riesige, gestromte Katze auf seinem Schoß. B astet – so der Name dieses Katzenexemplars – starrte mit ebenso großem Interesse aus dem Abteilfenster wie Emerson, und ich überlegte, ob sie vielleicht ahnte, daß sie in ihre Heimat zurückgekehrt war. Ramses hätte das sicherlich bejaht, denn er schrieb diesem Geschöpf außergewöhnliche Intelligenz zu. Seit Bastet uns einige Jahre zuvor zugelaufen war, war sie seine ständige Begleiterin und mittlerweile eine weitgereiste Expertin, da Ramses darauf bestand, sie überallhin mitzunehmen. Ich muß allerdings gestehen, daß sie uns weit weniger Ärger bereitete als ihr jugendlicher Besitzer.

Ramses – ach, Ramses! Meine wortgewandte Feder streikt, wenn ich mit wenigen Sätzen versuchen soll, die komplexe Persönlichkeit dieses achtjährigen Jungen, meines einzigen Kindes, zu beschreiben. In der Tat behaupten einige abergläubische Ägypter, daß er gar kein Kind ist, sondern daß sich ein Geist seines winzigen Körpers bemächtigt hat. Es gibt gute und böse Geister, geschlechtslose Fabelwesen, die zwischen der Gattung Mensch und Engel angesiedelt sind. Bislang hatte ich mich allerdings noch nie der Mühe unterzogen, herauszufinden, welche Spezies man hinter Ramses vermutete.

Natürlich war Ramses schmuddelig und zerzaust. Ramses ist fast immer schmuddelig und zerzaust. Wie das Krokodil vom Wasser, so wird er vom Schmutz angezogen. Er war (für seine Verhältnisse) relativ sauber gewesen, als wir den Zug bestiegen. Ungefähr eine Stunde, nachdem wir Alexandria verlassen hatten, sah ich mich um und bemerkte, daß er sich nicht mehr in unserem Abteil befand. Das überraschte mich nicht, denn Ramses besaß ein unheimliches Talent zu verschwinden, wann immer ihm der Sinn danach stand. Allerdings handelte es sich dabei um eine besonders beunruhigende Begabung für einen Jungen, dessen Ungeschicklichkeit bereits im Alltagsleben zu Katastrophen führte, geschweige denn bei seinen Neigungen, Unerlaubtes zu tun.

Auf Emersons Drängen hin suchte ich den Jungen und fand ihn schließlich in einem Waggon der dritten Klasse, wo er auf dem Boden hockte und sich angeregt mit einer Frau unterhielt, deren aufreizende und ungepflegte äußere Erscheinung keinerlei Zweifel an ihrer Berufsausübung ließ. Ich beförderte Ramses in unser Abteil zurück und wies ihm einen Fensterplatz zu, damit er mir nicht wieder entwischen konnte.

Auch er hatte sich dem atemberaubenden Anblick der Pyramiden zugewandt. Ich sah nur seinen schmutzigen Hemdkragen und die wilde schwarze Lockenpracht. Doch ich wußte, daß sein gleichmütiger Gesichtsausdruck keine Gefühlsregung zeigte. Ramses’ Miene ist meistens ausdruckslos. Seine Nase und sein Kinn sind von beachtlicher Größe, und seine dunkle Hautfarbe ist keinesfalls typisch für einen Engländer. Man hätte ihn leicht für einen ägyptischen Jungen halten können, was Emerson, auch im Hinblick auf dessen erhabenes Verhalten, dazu verleitet hatte, ihm den Spitznamen Ramses zu geben. (Ich hoffe jedoch, daß der werte Leser auch ohne besondere Erwähnung weiß, daß ich ein englisches Kind niemals auf einen solch fremdländischen Namen getauft hätte!)

Da mir die Köpfe meines Mannes, meines Sohnes und, nicht zu vergessen, der Katze die Sicht versperrten, lehnte ich mich zurück und entspannte – wobei ich jedoch Ramses’ Hinterkopf nicht eine Sekunde lang aus den Augen ließ.

Wie gewöhnlich hatte ich Zimmer im Hotel Shepheard gebucht, worüber sich Emerson heftig beklagte. Da er sich jedes Jahr beschwerte, schenkte ich dem keinerlei Beachtung. Einige der neueren Hotels sind sicherlich ebenso komfortabel, doch zusätzlich zu den Annehmlichkeiten, die ein kultivierter Mensch dort erwarten darf, besitzt das Shepheard den Vorteil, das Zentrum der feinen Kairoer Gesellschaft zu sein. Meine Beweggründe, warum ich dieses Hotel jedem anderen vorziehe, sind exakt die gleichen, die Emersons Beschwerden auslösen. Er fühlte sich ungemein wohler, wenn wir uns in den Einheimischenvierteln niederließen, wo er sich an dem Fehlen jeglicher sanitären Einrichtung erfreuen könnte, das diese billigen Hotels und Pensionen auszeichnet. (Männer sind nun einmal instinktgeprägt und wenig penibel. Emerson gehört immerhin zu den wenigen, die den Mut besitzen, das offen zuzugeben.) Auch wenn ich es in den besseren dieser Unterkünfte ohne weiteres aushalten könnte, sehe ich nicht ein, warum ich mir verfügbaren Luxus versagen sollte. Ich wollte mich einfach einige Tage lang von den Strapazen der unbequemen Schiffsreise erholen, ehe wir in die Wüste aufbrachen.

Eine absolut vernünftige Einstellung – darin würde mir sicherlich jeder beipflichten. Emersons Behauptung, daß ich das Shepheard lediglich wähle, um den neuesten Klatsch aufzuschnappen, halte ich deshalb für einen seiner kleinen Scherze.

Mir ist zu Ohren gekommen, daß es schwierig sein soll, während der Hochsaison Zimmer im Shepheard zu bekommen, doch ich selbst hatte niemals die geringsten Probleme. Natürlich waren wir auch alte und geschätzte Gäste. Das Gerücht, Mr. Baehler, der Hotelmanager, habe eine Heidenangst vor Emerson und fürchte sich, ihm irgendetwas abzuschlagen, ist nahezu lächerlich. Mr. Baehler ist von großer, kräftiger Statur, und ich bin mir sicher, daß sich sein weltgewandtes Auftreten durch nichts erschüttern ließe.

Er stand auf der Hotelterrasse, um uns – und natürlich auch die anderen Gäste – zu begrüßen, die mit dem Zug aus Alexandria eingetroffen waren. Sein silbergraues Haupt überragte die Menge. Als wir unsere Kutsche verlassen wollten, hielt ein weiteres Gefährt hinter uns an. Das erregte unsere Aufmerksamkeit nicht zuletzt deshalb, da es die Blicke aller auf der Terrasse sitzenden Gäste auf sich zog. Eine allgemeine Starre war eingetreten. Alle Köpfe waren in Richtung der Neuankömmlinge gewandt, und für Sekundenbruchteile herrschte atemloses Schweigen, das schließlich von zischelndem Flüstern abgelöst wurde.

Die offene Kalesche wurde von zwei edlen Grauschimmeln gezogen. Dunkelrote Federn schmückten ihre Geschirre, und sie warfen ihre schönen Köpfe hoch und tänzelten voll majestätischer Anmut.

Der Kutscher sprang vom Kutschbock hinunter und händigte die Zügel dem hinter ihm sitzenden Mann aus. Letzterer trug Reitkleidung und blankpolierte Stiefel, war groß, schlank und strahlte die Geschmeidigkeit eines Panthers aus. Sein schwarzes Haar erweckte den Anschein, als wäre es mit ebensolcher Schuhcreme behandelt worden, und der schmale schwarze Schnurrbart hätte mit Tinte aufgemalt sein können. Ein Monokel in seinem rechten Auge spiegelte das gleißende Sonnenlicht wider.

Lautstark entfuhr es Emerson: »Beim Allmächtigen, das ist doch dieser Schurke Kalenischeff!«

Emerson ist nicht unbedingt für seine Zurückhaltung bekannt. Alle, einschließlich Kalenischeff, drehten sich zu uns um. Sein zynisches Lächeln gefror auf den Lippen, doch er faßte sich gleich wieder, wandte sich ab und half einem weiteren Passagier aus der Kutsche.

Juwelen funkelten an ihrem Hals und an ihren schlanken Handgelenken. Ihr graugrünes Seidenensemble mit aufgebauschten Ballonärmeln und einer schmal geschnittenen Taille entsprach dem letzten Schrei der Pariser Mode. Ein riesiges weißes Chiffontuch wurde von einer diamant- und smaragdbesetzten Brosche zusammengehalten. Unter ihrem zum Kleid passenden Sonnenschirm erhaschte ich einen Blick auf ein reizendes, lächelndes Gesicht, dessen Wangen und Lippen einfach zu perfekt waren, als daß der Natur nicht nachgeholfen worden wäre.

Das auffällige Paar schwebte die Treppen hinauf und verschwand im Inneren des Hotels.

»Also!« sagte ich. »Ich frage mich, wer ...«

»Vollkommen uninteressant«, meinte Emerson und packte mich fest am Arm.

Unsere Zimmer lagen im dritten Stock mit Blick auf die Ezbekieh-Gärten. Nachdem wir ausgepackt und uns frischgemacht hatten, gingen wir wieder hinunter, um unseren Tee auf der Terrasse einzunehmen. Da wir nach der langen, staubigen Reise alle durstig waren, murrte Emerson auch weniger als sonst üblich bei der Aussicht auf ein – wie er es nennt – »absurdes, gesellschaftliches Ritual«.

Den Tee auf der Hotelterrasse des Shepheard einzunehmen ist sicherlich eine der gängigsten Touristenattraktionen, aber selbst alte Hasen wie wir können sich nicht sattsehen an dem geschäftigen Treiben auf der Ibrahim Pasha Street. Im Umfeld des Hotels wimmelt es von Bettlern, Händlern, Eseltreibern und Kutschern, die alle um die Gunst der Gäste wetteifern. Sobald wir uns niedergelassen und dem Kellner unsere Bestellung aufgegeben hatten, nahm ich eine Liste aus meiner Tasche und las diese Ramses vor. Es war eine Auflistung der Dinge, die ihm untersagt waren. Sie begann, soweit ich mich entsinne, mit »Sprich nicht mit den Eseltreibern« und endete mit »Verwende keinen der Ausdrücke, die du im letzten Jahr von den Eseltreibern aufgeschnappt hast«. Ramses sprach fließend Arabisch, häufig jedoch leider nicht das gehobene.

Wir kannten eine ganze Reihe der Gäste, die im Hotel ein und aus gingen, aber niemand gesellte sich zu uns, und wir empfanden auch nicht das Bedürfnis, mit einem von ihnen zu sprechen. Kein einziger Ägyptologe in dem Haufen, wie Emerson sich ausdrückte. Ich wollte gerade vorschlagen, uns in unsere Zimmer zurückzuziehen, als mich ein weiterer Fluch meines unsäglichen Gatten vor dem Auftauchen eines von ihm abgelehnten Zeitgenossen warnte. Als ich mich umwandte, fiel mein Blick auf Kalenischeff.

Sein aufgesetztes Lächeln wirkte maskenhaft starr. »Guten Tag, gnädige Frau – Professor – Herr Ramses. Willkommen in Kairo. Darf ich ...?«

»Nein«, sagte Emerson und entriß Kalenischeff einen Stuhl. »Wie können Sie es wagen, Mrs. Emerson anzusprechen? Ihre bloße Gegenwart ist schon Beleidigung genug für jede ehrbare Frau.«

»Also, Emerson.« Mit meinem Sonnenschirm deutete ich auf einen weiteren Stuhl. Kalenischeff zuckte zusammen. Zweifellos erinnerte er sich an eine andere Gelegenheit, wo ich gezwungen gewesen war, ihm dessen Spitze in seine Weichteile zu rammen, um einem frevelhaften Übergriff auf meine unteren Extremitäten zuvorzukommen. Ich fuhr fort: »Laß uns doch hören, was er zu sagen hat.«

»Ich werde Ihre kostbare Zeit auch nicht lange beanspruchen.« Kalenischeff entschied, sich überhaupt nicht zu setzen.

Er senkte seine Stimme. »Ich möchte eine Vereinbarung mit Ihnen treffen. Einen Handel ...«

»Was?« brüllte Emerson. »Einen Handel? Ich lasse mich auf keine Vereinbarungen ein mit Mördern, Dieben ...«

»Leise, Emerson«, flehte ich. Die Gäste an den umstehenden Tischen hatten augenscheinlich ihre guten Manieren vergessen und lauschten unverhohlen. »Laß ihn doch erst einmal ausreden.«

Kalenischeffs Lächeln wirkte wie eingemeißelt, doch auf seiner Stirn hatten sich Schweißperlen gebildet. »Ich kenne Ihre Meinung von mir«, zischte er. »Dann eben kein Handel, sondern lediglich ein Versprechen von meiner Seite. Ich bin im Begriff, Kairo zu verlassen – Ägypten zu verlassen – um exakt zu sein. Lassen Sie mir nur noch ein paar Tage, um meine Angelegenheiten zu regeln – mischen Sie sich nicht ein –, und ich schwöre Ihnen, daß Sie mich niemals wieder zu Gesicht bekommen.«

»Wohin wollen Sie denn?« fragte ich neugierig.

»Das braucht Sie nicht zu beschäftigen, Mrs. Emerson.«

»Sie werden bis ans Ende der Welt reisen müssen, um sich dem Zugriff Ihres früheren Meisters zu entziehen«, sagte ich bedeutungsschwanger.

Das schmale Gesicht des Mannes wurde sichtlich blaß. »Warum erwähnen Sie ... Woraus schließen Sie ...«

»Kommen Sie, Kalenischeff. Es ist doch nur zu offensichtlich. Irgendetwas oder irgendjemand hat Sie so gewaltig eingeschüchtert, daß Sie fliehen wollen. Und wer anders könnte das sein als dieses kriminelle Genie, dieser diabolische Meisterverbrecher? Wir konnten zwar nicht beweisen, daß Sie zu seiner Bande gehörten, sind jedoch davon überzeugt. Wenn Sie diesem allmächtigen, allwissenden Individuum zu entgehen beabsichtigen, täten Sie gut daran, sich der Polizei – oder noch besser – uns anzuvertrauen. Das ist selbstverständlich nur ein Vorschlag.«

»Sie irren sich«, stammelte Kalenischeff. »Ganz erheblich sogar. Ich würde niemals ... Ich hätte mich niemals in Dinge verwickeln lassen ...«

Emerson runzelte die Stirn. Als er sprach, empfand auch Kalenischeff seine leise grollende Stimme bedrohlicher als jedes Schreien. »Sie Halunke sind hier derjenige, der sich irrt. Ihre Unschuldsbeteuerungen überzeugen mich nicht im Geringsten. Sagen Sie Ihrem Meister, wenn Sie ihn das nächste Mal sehen, daß er mir aus dem Weg gehen soll. Das gleiche gilt auch für Sie. Ich will nichts mit Ihnen beiden zu tun haben. Sollten Sie mir jedoch in die Quere kommen, werde ich Sie wie einen Käfer zertreten. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?«

Das war eigentlich nicht die Methode, nach der ich vorgehen wollte. Deshalb sagte ich rasch: »Überlegen Sie, was Sie tun, Kalenischeff. Vertrauen Sie sich uns an, und wir werden für Ihre Rettung sorgen. Sie gehen bereits ein erhebliches Risiko ein, indem Sie nur mit uns reden. Die Spione Ihres Schreckensmeisters lauern überall. Wenn man Sie hier sieht ...«

Meine Methode war auch nicht erfolgreicher als die Emersons. Kalenischeff wurde leichenblaß vor Entsetzen. »Sie haben recht«, murmelte er und stolperte wortlos auf den Eingang des Hotels zu.

»Ha«, sagte Emerson befriedigt. »Gute Argumentation, Peabody. Damit sind wir den Kerl endlich los.«

»Das war nicht meine Absicht, Emerson, wir können dem Verschwinden dieses Halunken nicht Vorschub leisten. Wir können nicht zulassen, daß er den Ruf dieser jungen Dame ruiniert, die offensichtlich sein letztes Opfer ist!«

Ich wollte aufspringen, doch Emerson packte meinen Arm und stieß mich so unsanft auf meinen Stuhl zurück, daß mir die Luft wegblieb. Als ich mich endlich befreit hatte, war die Kutsche mit den edlen Grauschimmeln vor der Hoteltreppe vorgefahren, und die junge Dame hatte die Terrasse betreten.

Kalenischeff beeilte sich, ihr in die Karosse zu helfen. Als die Dame einstieg, erhaschten die Gaffer einen Blick auf ein niedlich geknöpftes Stiefelchen und rüschenbesetzte Unterröcke. Kalenischeff schwang sich auf den Kutschbock, entriß dem Stallburschen die Peitsche und ließ diese durch die Luft sausen. In vollem Galopp preschten die Pferde los. Fußgänger und Hausierer stoben auseinander. Ein alter Obstverkäufer war etwas zu langsam; er stolperte zur Seite und rettete damit zwar seine morschen Knochen, doch seine Apfelsinen und Zitronen flogen im hohen Bogen durch die Luft.

Als Ramses aufspringen wollte, schüttelte ich den Kopf.

»Aber Mama, ich dachte, ich könnte dem alten Mann behilflich sein. Wie du siehst, sind seine Apfelsinen ...«

»Ich zweifle nicht an deinen guten Absichten, Ramses, das ehrt dich. Aber sie enden fast immer in einer Katastrophe, nicht nur für dich, sondern auch für den Empfänger deiner Hilfeleistung.«

»Aber Mama, der Mann da ...«

Er deutete auf einen der zerlumpten Umstehenden, der dem Obsthändler zu Hilfe geeilt war – ein großer, gutgebauter Kerl mit zerfetzter Robe und safrangelbem Turban. Er hatte drei Apfelsinen aufgehoben und ließ sie mit der Geschicklichkeit eines Jongleurs in der Luft kreisen. Gerade als ich auf ihn aufmerksam wurde, wandte er sich ab. Zwei der Orangen fielen dem zeternden Händler genau vor die Füße, und die dritte verschwand, vermutlich in den schmuddeligen Umhangfalten des Gauklers.

Der Händler verfiel in eine jammervolle Tonlage, als er Emerson erkannte, der über der Brüstung lehnte. »Da ist ja Effendi Emerson«, rief er. »O Vater der Flüche, sieh, was sie einem armen, alten Mann angetan haben! Man hat mich ruiniert! Meine Frauen werden verhungern, meine Kinder ihr Heim verlieren, meine alte Mutter ...«

»Nicht zu vergessen deine extrem gealterte Großmutter«, sagte Emerson in breitestem Umgangsarabisch. Aufgrund dieser Anspielung brachen die Zuhörer in schallendes Gelächter aus.

Emerson grinste, denn er genießt es, wenn seine Spitzfindigkeiten ankommen. Nachdem er dem Händler eine Handvoll Münzen in seinen Korb geworfen hatte, fuhr er fort: »Kauf deiner Urgroßmutter einen neuen Kaftan, damit sie in ihrem Beruf erneut aufblüht.«

Diese unflätige Bemerkung wurde mit weiterem rauhen Männerlachen quittiert. Emerson setzte sich wieder. Nach einem raschen Seitenblick auf mich straffte er hastig seine Schultern und rief: »Ich habe dir doch gesagt, Amelia, wir hätten nicht hierherkommen sollen. Was für ein Hotel ist das eigentlich, das Kriminellen wie Kalenischeff Unterschlupf bietet? Ich beabsichtige fast, dieses Etablissement umgehend zu verlassen. Baehler! Herr Baehler!«

Es heißt, daß ein guter Hotelier einen sechsten Sinn für drohenden Ärger besitzt. Böswillige Naturen behaupten ebenfalls, daß Baehler bei Emerson mit Ärger rechnet und davor ständig auf der Hut ist. Wie auch immer, der Hotelmanager erschien quasi aus dem Nichts und bahnte sich seinen Weg zu unserem Tisch.

»Sie haben mich gerufen, Professor Emerson?« murmelte er.

»Warum flüstern Sie denn so?« fragte Emerson.

»Er versucht, dir mit gutem Beispiel voranzugehen, um dich davon zu überzeugen, deine Lautstärke etwas zu mäßigen«, sagte ich.

Baehler warf mir einen dankbaren Blick zu, Emerson hingegen funkelte mich wütend an. »Zum Teufel, wovon sprichst du eigentlich, Peabody? Ich werde nie laut. Ich würde gerne wissen, Herr Baehler, was Sie sich dabei gedacht haben, einen anerkannten Halunken wie diesen Kerl in Ihr Hotel zu lassen? Das ist unerhört!«

»Sprechen Sie von Prinz Kalenischeff?«

»Prinz? Ha!« entfuhr es Emerson. »Er hat weder ein Recht auf diesen Titel noch auf den eines Archäologen. Er ist ein Dieb und ein Schurke, ein Mitglied dieses Hehlerrings für Kunstschätze, den Mrs. Emerson und ich im letzten Jahr aufgedeckt haben ...«

»Bitte, Professor.« Baehler rang die Hände. »Die Leute starren schon zu uns herüber. Sie sind unüberhörbar.«

»Nun, man kann mich ruhig verstehen«, erklärte Emerson. »Die Funktion der Sprache, Baehler, besteht darin, verstanden zu werden.«

»Trotzdem hat Herr Baehler recht, Emerson«, warf ich ein. »Wir beide wissen zwar, daß der Mann schuldig ist, aber wir konnten das nicht beweisen. Wir können nicht erwarten, daß Herr Baehler ihn deshalb aus dem Hotel verweist. Was mich lediglich interessiert, ist der Name der bedauernswerten jungen Frau in seiner Begleitung. Sie erscheint mir noch sehr jung. Was denkt sich ihre Mutter dabei, ihr zu erlauben, mit einem solchen Mann allein in der Öffentlichkeit aufzutreten?«

Baehler zögerte. Seine glatte Stirn und sein angedeutetes Lächeln ließen darauf schließen, daß ihn das nicht sonderlich kümmerte. Andererseits war mir klar, daß es ihn dennoch drängte, sich einem verständnisvollen Menschen anzuvertrauen. Vorsichtig begann er: »Die Dame ist Waise. Vielleicht haben Sie schon von ihr gehört. Sie stammt genau wie Sie aus England – eine gewisse Miss Debenham. Die Ehrenwerte Miss Debenham, um genau zu sein. Baron Piccadilly war ihr Vater, und sie ist seine einzige Erbin.«

»Eine Universalerbin«, meinte ich vielsagend.

Emerson schnaubte. »Das erklärt Kalenischeffs Interesse an ihr. Nein, Baehler, wir kennen die junge Frau nicht. Wir geben uns nicht mit der hohlköpfigen Oberschicht ab. Ich will nichts mehr von dieser Miss Devonshire, oder wie immer sie auch heißt, hören. Mrs. Emerson hat auch kein weiteres Interesse. Mrs. Emerson hat keine Zeit für solche Leute.«

»Leise, Emerson. Mr. Baehler weiß, daß ich mich nie in anderer Leute Angelegenheiten einmische. Aber in diesem Fall fühle ich mich verpflichtet, da ich Kalenischeffs wahren Charakter kenne. Man sollte die junge Dame vor ihm warnen. Wenn ich irgendwie behilflich sein kann ...«

Baehler wartete nur auf die Gelegenheit, sich auszusprechen. »Ich gebe zu, Mrs. Emerson, daß die Situation – äh – unangenehm ist. Miss Debenham kam in Kairo ohne Begleitung an, hatte nicht einmal eine Zofe dabei. Bald schon lernte sie den Prinzen kennen, und ihr Verhalten entwickelt sich zu einem offenen Skandal. Sie sind nicht die erste, die mich darauf anspricht. Auch wenn es mir widerstrebt, ein Mitglied der englischen Oberschicht zu brüskieren, wird mir vielleicht nichts anderes übrigbleiben, als Miss Debenham zu drängen, mein Hotel zu verlassen.«

Auch ich senkte die Stimme. »Glauben Sie, daß sie ... daß die beiden ...«

Baehler beugte sich vor. »Ich bitte um Entschuldigung, Mrs. Emerson. Ich habe Sie nicht verstanden.«

»Das ist vielleicht auch besser.« Ich sah Ramses an, dessen ungerührter Eulenblick auf sein starkes Interesse an unserem Gespräch schließen ließ. Seit langem schon hatte ich die Hoffnung in Bezug auf Ramses’ Unkenntnis von Dingen, die einen Achtjährigen nichts angingen, aufgegeben. Doch ich wollte zumindest versuchen, den Schein zu wahren.

»Emerson«, sagte ich deshalb, »bring Ramses nach oben und wasch ihn.«

»Er hat keine Wäsche nötig«, meinte Emerson.

»Er hat immer eine Wäsche nötig. Du weißt, daß wir heute abend im Mena House essen, um den Vollmond über den Pyramiden zu bewundern. Ich möchte zeitig aufbrechen.«

»Oh, nun gut.« Emerson erhob sich. »Glaub ja nicht, ich wüßte nicht, was du vorhast, Peabody. Sei vorsichtig.«

Als die beiden gegangen waren, wandte ich mich erneut Baehler zu. »Seien Sie ganz offen, mein Freund. Teilen Kalenischeff und Miss Debenham ein Zimmer? Sie können mich nicht schockieren.«

Ich hatte Herrn Baehler schockiert. »Mrs. Emerson, wie können Sie annehmen, ich würde so etwas in meinem Hotel dulden? Der Prinz bewohnt ein Zimmer, das ein gutes Stück von Miss Debenhams Suite entfernt liegt.«

Ich gönnte mir ein leicht ironisches Lächeln, das Baehler absichtlich ignorierte. »Wie dem auch sei, ich kann nicht ungerührt zusehen, wie einer meiner Landsleute ins Verderben rennt, insbesondere, wenn es sich dabei um ein Mitglied meines eigenen, unterdrückten Geschlechts handelt. Wir Frauen werden ständig von Männern übervorteilt – mein Gatte bildet allerdings eine Ausnahme – und haben deshalb eine moralische Verpflichtung, einander beizustehen. Ich werde mit Miss Debenham sprechen.«

Mr. Baehler schien sich einem Sinneswandel unterzogen zu haben. Das ist so typisch für Männer. Ständig fordern sie irgendetwas, und dann wollen sie es schließlich doch nicht. »Ich bin mir nicht sicher ...«, setzte er an.

»Aber ich.« Lächelnd stupste ich ihn mit meinem Sonnenschirm an. »Seien Sie unbesorgt, Herr Baehler. Ich werde diese heikle Angelegenheit mit äußerster Vorsicht angehen. Ich werde schlicht darauf hinweisen, daß Kalenischeff ein Schurke, ein Dieb und möglicherweise sogar ein Mörder ist. Ich nehme an, das wird Miss Debenham überzeugen.«

Baehlers Lippen zitterten. »Sie haben Ihren Entschluß gefaßt. Es gibt also nichts, womit ich Sie noch umstimmen könnte?«

»Absolut nichts«, versicherte ich ihm.

Kopfschüttelnd verschwand Baehler, und ich beendete meinen Tee, was nicht lange dauerte, da Ramses bereits alle belegten Brote vertilgt hatte.

Als ich in unsere Zimmer zurückkehrte, fest entschlossen, Emerson bei der Auswahl seiner Abendgarderobe behilflich zu sein – ein aufgrund seiner tief verwurzelten Abneigung gegenüber dieser Bekleidungsform häufig überaus zäher Prozeß –, mußte ich zu meiner Verärgerung feststellen, daß er und Ramses verschwunden waren. Genau wie die Katze. Ich hatte keine Ahnung, wie sie mir entwischt waren; vermutlich hatten sie den Hinterausgang benutzt.

Bis zu ihrer Rückkehr verging mehr als eine Stunde. Emersons Mantel und sein Hemdkragen waren aufgeknöpft, und die an seine Schulter geschmiegte Katze Bastet knabberte lustlos an den wehenden Enden seiner Krawatte. Ramses’ wilde Lockenpracht strotzte vor Schmutz; und seine Stiefel hinterließen grüne Abdrücke auf dem Boden.

»Ihr wart auf dem Färber- und Tuchmacherbasar«, entfuhr es mir. »Warum das denn, um Himmels willen?«

»Ramses interessierte sich für einen Fes«, erklärte Emerson und beugte sich vor, damit die Katze auf das Bett springen konnte.

»Und wo ist er?«

Ramses blickte sich im Raum um, als erwarte er, daß besagte Kopfbedeckung wie von unsichtbarer Kraft gelenkt plötzlich vor ihm auftauchte. »Er scheint verschwunden zu sein«, sagte er schließlich.

Mir fehlten die Worte. »Wasch dich«, sagte ich nur.

»Ja, Mama.«

Mit der Katze im Schlepptau verschwand Ramses in seinem Zimmer, das sich an unseres anschloß. Darauf folgten lautes Geplätscher und der unmelodische Singsang, der die Reinigungsbemühungen unseres Sohnes untermalt. Vor dem Hintergrund dieser Geräusche wandte ich mich an meinen Gatten.

»Nun, Emerson?«

»Nun ja, Peabody. Um es kurz zu machen, ich hatte nicht die Absicht, so lange in den Souks zu verweilen, aber du weißt doch, wie sich diese Feilschereien hinziehen – mit Kaffeetrinken, Erzählen und Höflichkeitsfloskeln ...« Während er sprach, zog er seinen Mantel, die Krawatte und das Hemd aus und zielte damit in Richtung des Bettes. Ich hob jedes der schließlich zu Boden fallenden Kleidungsstücke auf und hängte sie auf einen Bügel.

»Das weiß ich, und ich hatte eigentlich vor, den morgigen Tag genau damit zu verbringen.«

»Das brauchst du jetzt nicht mehr.« Emerson wandte sich dem Waschbecken zu. »Ich habe mich um alles gekümmert. Wir können gleich morgen früh nach Dahschur aufbrechen.«

»Morgen früh?«

Emerson spritzte sich Wasser ins Gesicht, spuckte und schüttelte sich wie ein riesiger Hund. »Ah, ist das erfrischend. Ist es denn nicht herrlich, wieder in die Wüste zurückzukehren, Peabody? Sand und Sterne, Ruhe und Frieden, keine dieser verfluchten Ablenkungen ...«

Ich war extrem verärgert, aber dennoch belustigt. Emerson ist so leicht durchschaubar wie ein Kind. Außerdem faszinierte mich seine interessante Rückenmuskulatur. Ich nahm ein Handtuch und half ihm beim Abtrocknen.

»Ich durchschaue dich, Emerson. Du möchtest mich von Kairo fortschaffen. Guter Plan. Natürlich teile ich deine Begeisterung für Sand und Sterne, Ruhe und so weiter. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von Dingen, die ich vor unserer Abreise erledigen ...«

»Keineswegs, Peabody. Abdullah und unsere Männer haben den ganzen Sommer in Dahschur verbracht. Wie du dich sicherlich erinnerst, hatten wir entschieden, daß es nicht ratsam sei, das Grabungsgebiet unbeaufsichtigt zu lassen. Ich habe keinerlei Zweifel daran, daß sie inzwischen ein anständiges Haus für uns gefunden und mit den Sachen eingerichtet haben, die wir im letzten Frühjahr in Dronkeh zurückließen.«

»Was Abdullah unter einem anständigen Haus versteht, deckt sich bestimmt nicht mit meiner Vorstellung. Ich brauche ...«

»Alles, was du brauchst, kann besorgt werden, nachdem du deine genauen Wünsche geäußert hast.« Die Worte kamen etwas schleppend, und es fehlte ihnen die Emerson ansonsten eigene, präzise Syntax. Den Gesichtsausdruck, mit dem er mich im Spiegel beobachtete, kannte ich nur zu gut.

»Muß ich mich rasieren, Peabody?« fragte er dann.

»Natürlich mußt du das, Emerson. Du hast einen starken Bartwuchs und ...«

Er wandte sich mir zu, umschlang mich mit seinen Armen und drückte mich mitsamt dem Handtuch an seine Brust. Seine Wange berührte die meine. »Muß ich mich rasieren, Peabody?« wiederholte er mit rauher Stimme.

»Emerson«, begann ich, kam allerdings aus Gründen, die jedem feinfühligen Leser einleuchten sollten, nicht weiter. Da mein normalerweise scharfer Verstand unter den geschilderten Umständen irgendwie getrübt wird, weiß ich nicht, wieviel Zeit verstrich, bis ich ein unangenehmes Prickeln in meiner Nackengegend verspürte. Ich befreite mich aus Emersons Umarmung, wandte mich um und bemerkte Ramses, der im Türrahmen stand. Er hielt die Katze in den Armen, und beide starrten uns unverhohlen an.

»Ramses«, rief ich leicht außer Atem. »Grinst du etwa?«

»Mein Gesichtsausdruck spiegelte ausdrückliche Billigung wider«, protestierte Ramses. »Es gefällt mir, dich und Papa bei derartigen Vorgehensweisen zu sehen. Ich kann zwar noch nicht erklären, warum das der Fall sein muß, aber ich vermute in diesem Zusammenhang Anzeichen auf tiefergehende Bedürfnisse ...«

»Ramses!« Emerson schnappte nach Luft. »Geh sofort auf dein Zimmer. Und schließe die Tür hinter dir.«

Ohne auch nur ein »Ja, Papa« von sich zu geben, verschwand Ramses sogleich. Doch die Stimmung war dahin. Mit einem verärgerten Räuspern griff Emerson nach seiner Rasierschale. »Wir müssen irgendetwas unternehmen, um einen Leibwächter für Ramses zu finden«, sagte er. »Oder, besser gesagt, einen Gefährten oder Begleiter ...«

»Der erste Begriff war absolut zutreffend«, erwiderte ich, während ich versuchte, mein zerzaustes Haar zu glätten. Ein vergeblicher Versuch, da sich die einzelnen Strähnen aufgrund der trockenen Hitze wie elektrisiert aufrichteten. Ich setzte mich vor den Toilettentisch, um über meine Abendgarderobe nachzudenken.

»Ich wollte einen Kammerdiener mitbringen«, fuhr ich fort. »Aber du warst dagegen.«

»Wir hätten den armen John wohl kaum von seiner jungen Braut wegreißen können«, sagte Emerson, eifrig darum bemüht, die Rasierseife zu Schaum aufzuschlagen. »Sobald wir in Dahschur sind, kann Selim diese Aufgabe genau wie in der letzten Saison übernehmen.«

»Selim war vollkommen nutzlos, Emerson. Ich habe das nicht erwähnt, weil ich die Gefühle des Burschen nicht verletzen wollte, aber er hat sich als unfähig erwiesen, Ramses von irgendwelchen Aktivitäten abzuhalten. Eigentlich war er eher Ramses’ Komplize als sein Bewacher. Was er wirklich braucht, ist ein Privatlehrer«, fuhr ich fort. »Seine Bildung ist, gelinde gesagt, äußerst einseitig. Er kann ägyptische Hieroglyphen mit einer Leichtigkeit übersetzen, wie andere Kinder seines Alters die englische Sprache lesen können, aber er hat nicht die geringste Ahnung von anderen Wissenschaften, geschweige denn von der Geschichte seines ruhmreichen Vaterlandes.«

»Er kennt sich ganz gut mit der Zoologie aus, Peabody. Er sammelt doch ständig irgendwelche streunenden Viecher auf.«

»Physik, Astronomie ...«

Emerson schnaubte so inbrünstig, daß der ganze Spiegel mit Rasierschaumflocken übersät war. Er wischte ihn mit seinem Arm sauber. »Welchen Unterschied macht es schon, ob sich die Erde um die Sonne dreht oder umgekehrt? Eine vollkommen belanglose Information.«

»Es scheint mir, Emerson, als hätte ich diese Äußerung schon einmal irgendwo gehört.«

»Zweifellos. Das ist die Einstellung jedes vernünftigen Menschen. Mach dir keine Sorgen um Ramses’ Bildung. Er kommt schon klar.«

Schweigend fuhr er sich mit der glänzenden Rasierklinge über seine Wange. Obgleich er mich nicht überzeugt hatte, verkniff ich mir aus Furcht vor der erhöhten Verletzungsgefahr jeden weiteren Kommentar. Als er den aufwendigen Vorgang beendet hatte, hielt ich es für angeraten, ein anderes Problem anzusprechen. »Also brechen wir morgen früh auf?«

»Wenn du damit einverstanden bist, meine Liebe.«

»Ich bin nicht ganz damit einverstanden. Es gibt da einige Dinge, die ich noch erledigen wollte ...«

Emerson wirbelte mit gezücktem Rasiermesser zu mir herum. »Wie beispielsweise das Einmischen in die Privatangelegenheiten von Miss Devonshire.«

»Debenham, Emerson. Die junge Dame heißt Debenham. Ich hatte mir vorgenommen, ein paar nette Worte mit ihr zu wechseln – ihr einen Rat zu geben, wie ihre Mutter es getan hätte, wenn sie noch lebte. Ich muß dann einfach schon heute abend eine Gelegenheit finden.«

»Zum Teufel damit«, sagte Emerson.

»Beeil dich, Emerson. Das Mena House wird überfüllt sein. Bei Mondlicht sind die Pyramiden die Attraktion schlechthin. Nein«, fuhr ich fort, während ich mein geflochtenes Haar zu einem ordentlichen Knoten feststeckte, »die von mir angesprochenen Dinge haben mit meinem Einkauf zu tun. Ich bin mir sicher, daß du nicht alles bekommen hast, was ich brauche.«

»Habe ich wohl. Ich habe sogar eine Ladung dieser verfluchten Medikamente gekauft, mit denen du ständig die Menschheit traktierst. Brechwurz, Rhabarber, Quecksilberchlorid, Zugpflaster ...«

»Abendmahlskelche hast du aber keine besorgt, nehme ich an?«

»Abendmahls ... Peabody, ich habe nichts dagegen, wenn du dich als Ärztin betätigst, aber ich werde entschiedenen Protest einlegen, wenn du damit anfängst, die heiligen Sakramente auszuteilen. Das widerspricht nicht nur meinen Prinzipien – da ich solche Handlungen für den größten Hokuspokus halte –, es wird dich auch mit Sicherheit in allergrößte Schwierigkeiten mit der englischen Kirchenobrigkeit bringen.«

»Du beliebst zu scherzen, Emerson. Du weißt ganz genau, warum ich die Kelche haben möchte. Sie sollen diejenigen ersetzen, die der Meisterverbrecher im vorigen Jahr aus der Kirche von Dronkeh gestohlen hat. Der Kummer des armen Scheichs El Beled hat mich tief berührt; wir können ihm die Originale nicht wieder beschaffen, deshalb dachte ich, wir sollten ihm stattdessen andere mitbringen. Vermutlich hast du nicht einmal danach gesucht.«

»Antike koptische Reliquien sind selbst in den Basaren von Kairo schwer zu finden«, konterte Emerson. »Es ist ohnehin unsinnige Zeitverschwendung. Warum hast du ihm nicht einfach ein paar hübsche Zahnputzbecher aus der Stadt mitgebracht?«

Ich ignorierte diese beißende Bemerkung, die Emersons unorthodoxe religiöse Einstellung so treffend wiedergab. Als er allerdings nach seiner Hose griff, war ich versucht, mich aufzulehnen. »Nicht diese Hose, Emerson. Ich habe dir deine Abendgarderobe zurechtgelegt. Ein Tweedanzug ist ...«

» ... die einzig angemessene Garderobe, um die Große Pyramide zu besteigen, Peabody. Du möchtest doch bestimmt nicht, daß ich meinen einzigen Abendanzug ruiniere, oder?«

»Die Pyramide besteigen? In der Dunkelheit?«

»Wie du weißt, haben wir Vollmond. Ich versichere dir, daß die Lichtverhältnisse ausreichend sind, und den Blick vom Gipfel der Cheopspyramide darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Ich wollte den Aufstieg mit dir gemeinsam unternehmen, meine Liebe, aber wenn du stattdessen lieber in einer solchen Aufmachung ausgehst wie die junge Dame heute ...

Meiner Meinung nach ähnelte sie einer aufgeplusterten Taube, und ich hatte jeden Augenblick das Gefühl, sie könnte abheben.«

Ich akzeptierte die Logik seiner Argumentation und wählte deshalb etwas aus meiner Arbeitsgarderobe, einen geschmackvollen Zweiteiler mit dunkelroter Stoffhose und gestreifter Jacke und dazu passendem Sonnenschirm. Ich gehe selten ohne Sonnenschirm aus. Sie gehören zu den gemeinhin nützlichsten Gegenständen, die die Menschheit hervorgebracht hat, und mir war klar, daß ich froh sein würde, ihn an diesem Abend als Spazierstock einsetzen zu können, da das Gelände im Bereich der Pyramiden ziemlich uneben ist. Allerdings fühlte ich mich verpflichtet, Emersons Einschätzung von Miss Debenhams Kleid zu widersprechen.

»Wie alle Männer, Emerson, hast du kein Gespür für Stil. Ich gebe zu, daß das Kleid ein wenig übertrieben war, aber es war trotzdem hübsch. Ich muß Miss Debenham fragen ...«

Emerson unterbrach meinen Redefluß, indem er seine Lippen fest auf meinen Mund preßte und dann leise murmelte: »Du hast es gar nicht nötig, dich so herauszuputzen, Peabody. In meinen Augen bist du am anziehendsten, wenn du eine Arbeitshose und eine Hemdbluse dazu trägst, eine sonnenverbrannte Nase hast und sich dein Haar unter seinem Netz hervorkringelt. Nein, ich darf mich korrigieren. Du siehst noch anziehender aus, wenn du überhaupt nichts ...«

Ich legte ihm meine Hand auf den Mund, um ihn an der Vollendung des Satzes zu hindern, denn ich hatte erneut das Gefühl, daß Ramses sich ankündigte. Meine Vermutung wurde bestätigt, als ich die vertraute Stimme hörte: »Darf ich eintreten, Papa?«

»Ja, komm herein«, erwiderte ich und trat von Emerson zurück.

»Ich wollte dich fragen, Mama, was ich anziehen soll«, sagte Ramses.

»Ich dachte mir, du solltest deinen schwarzen Samtanzug tragen.«

Ramses’ Gesichtsausdruck, der selten irgendeine Gefühlsregung preisgibt, verdunkelte sich sichtbar. Das Tragen des schwarzen Samtanzugs gehörte zu den wenigen Dingen, gegen die er sich auflehnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum der Junge sich in dieser Hinsicht so widersetzte. Mit dem hübsch eingefaßten Kragen und dem Rüschenhemd war der Anzug genau die richtige Garderobe für einen Burschen seines Alters. (Obwohl ich zugeben muß, daß er dem dunkelhäutigen, schwarzgelockten Ramses sicherlich nicht so gut zu Gesicht stand wie einem typisch englischen Jungen.)

In diesem Fall sah ich mich gezwungen nachzugeben, da die Belastung, der der schwarze Samt während des Pyramidenaufstiegs ausgesetzt sein würde, sicherlich den Anzug ruiniert hätte. Ein nachdenklicher Ausdruck glitt über Ramses’ Gesichtszüge, als ich diese Vermutung äußerte.

Kapitel 2

Das am Fuße des Gizeh-Plateaus gelegene Mena House war erst vor wenigen Jahren eröffnet worden, doch seine außergewöhnliche Lage hatte es zu einem der beliebtesten Hotels im Umkreis von Kairo gemacht. Von außen wirkte das Gebäude wie ein englisches Herrenhaus, während im Inneren jedoch der arabische Stil überwog. Das gedämpfte Licht, das den Speisesaal mit seiner hohen, gewölbten Decke dominierte, schuf eine geheimnisvolle und unwirkliche Atmosphäre. Die Besitzer, Mr. und Mrs. Locke, hatten eine ganze Reihe wundervoller antiker Wandteppiche gekauft, die sich geschmackvoll in den ansprechenden Rahmen einfügten.

Wir waren die einzigen Gäste, die nicht in Abendgarderobe erschienen waren, und während wir von Mr. Locke persönlich zu unserem Tisch geführt wurden, beobachteten uns mehrere Leute mißfällig. »Großer Gott, wie die Leute gaffen«, bemerkte Emerson. »Ich weiß gar nicht, was mit den guten, altmodischen Manieren geschehen ist. Man könnte meinen, wir hätten etwas Absonderliches an uns.«

»Sie und Mrs. Emerson sind sehr bekannt«, sagte Mr. Locke taktvoll. »Die Leute blicken immer auf Berühmtheiten.«

»Ha«, sagte Emerson. »Zweifellos haben Sie recht, Locke. Aber es ist trotzdem schlechtes Benehmen.«

Ich hatte gehofft, wir würden einige unserer Archäologenfreunde treffen, aber ich entdeckte keinen unserer Bekannten. Erst als ich die Speisekarte studierte, um ein Dessert für Ramses auszuwählen, vernahm ich eine zaghafte Stimme, die meinen Namen murmelte. Ich sah auf und blickte in ein mir bekanntes, lächelndes Gesicht. Es war der junge Howard Carter, der dankbar meine Einladung annahm, sich zum Kaffee zu uns zu gesellen. Nachdem er Ramses zugenickt und Emerson mit größter Ehrerbietung begrüßt hatte, erklärte er uns, daß er dienstlich in Kairo zu tun und die Gelegenheit wahrgenommen hätte, nach Gizeh herauszufahren, um die Pyramiden im Mondlicht zu bewundern.

»Erzählen Sie das bitte nicht Professor Naville«, fügte er mit seinem liebenswerten Grinsen hinzu. »Man denkt nämlich, daß ich arbeite.«

»Sind Sie immer noch mit Naville in Theben?« fragte ich. »Ich dachte, die Grabungsarbeiten am Hatasu-Tempel wären längst abgeschlossen.«

»Die Grabungsarbeiten schon. Aber wir haben noch viel Arbeit mit der schriftlichen Aufzeichnung und der Restaurierung.«

»Das glaube ich gern«, sagte Emerson. »Immer, wenn Naville eine Ausgrabung beendet, brauchte man eigentlich übersinnliche Kräfte, um sein Chaos in Ordnung zu bringen.«

»Sie klingen wie mein alter Mentor Petrie«, sagte Carter lächelnd.

Aus dem verärgerten Gesichtsausdruck Emersons schloß ich, daß er die Fehde zwischen Naville und Petrie vergessen hatte. Emerson hatte sich in dem Dilemma befunden, sich entscheiden zu müssen, für welche Seite er Partei ergriff (da es seinem Naturell widersprach, neutral zu bleiben). Er teilte zwar einerseits Petries schlechte Meinung von Navilles beruflicher Qualifikation, haßte es jedoch, seinem ärgsten Rivalen zuzustimmen. Stirnrunzelnd schwieg er, als der junge Engländer munter weiterschwatzte: »Petrie ist ein hervorragender Lehrer, und ich werde ihm stets dankbar sein, aber er ist zu hart gegenüber Monsieur Naville. Dessen Vorgehensweise wirkt zwar gelegentlich etwas überstürzt ...«

Emerson konnte sich nicht mehr beherrschen. »Überstürzt!« brüllte er. »Ist es wahr, daß er den alten Stollen zugeschüttet hat? Nun, dann ist er ein verflu – äh – Versager, denn in dem Stollen befinden sich zweifellos Gräber, die er unter Tonnen von Gestein begraben hat.«

Mr. Carter hielt es für ratsam, das Thema zu wechseln, ein Entschluß, den ich nur von ganzem Herzen unterstützen konnte. »Meinen Glückwunsch, daß Sie den Ferman für Dahschur bekommen haben«, sagte er. »Das war das Gesprächsthema unter den Archäologen, als de Morgan Ihnen das Gebiet übertrug. Petrie spekulierte ununterbrochen, warum ausgerechnet Ihnen das gelungen ist. Er versuchte mehrmals, Dahschur zu bekommen, blieb aber leider erfolglos.«

Sorgfältig vermied ich es, Ramses anzuschauen. Emerson straffte sein Kinn und lächelte selbstgefällig. »Dazu bedurfte es lediglich etwas Taktgefühl, mein Junge. In mancher Hinsicht ist Petrie ein wirklich bewundernswerter Kerl, aber daran hapert es bei ihm. Ist er dieses Jahr wieder in Sakkara?«

»Quibell, sein Assistent, ist dort und kopiert Grabinschriften«, sagte Carter. Er lächelte mir zu. »Dieses Jahr gehören mehrere junge Damen zu seinem Mitarbeiterstab. Sie werden Ihre Lorbeeren mit einigen anderen Ihres bewundernswerten Geschlechts teilen müssen, Mrs. Emerson. Die Damen kommen schließlich noch ganz groß raus.«

»Bravo«, rief ich entzückt. »Oder, um genauer zu sein, Brava!«

»Exakt«, sagte Carter. »Petrie selbst hält sich in Karnak auf, wo die anderen später auf ihn stoßen werden. Ich sah ihn vor seinem Aufbruch und bin mir sicher, er ließe Ihnen seine Grüße ausrichten, wenn er geahnt hätte, daß mir das Vergnügen eines Zusammentreffens gewährt wäre.«

Diese Höflichkeitsfloskel lag so eindeutig daneben, daß sie nicht einmal ihren Überbringer überzeugte. Deshalb fuhr er rasch fort: »Und Mr. Cyrus Vandergelt – ist ein weiterer Nachbar von uns. Er spricht oft von Ihnen, Professor, und von Mrs. Emerson.«