Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

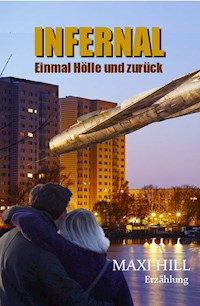

Gerade, als die zwanzigjährige Reni überglücklich mit ihrer neuen Liebe ist, rast ein Jagdflieger in ihr Wohnhaus und reißt sechs Menschen in den Tod. Ihr Freund, der junge Unterleutnant der Staatssicherheit, Sigmar Heller, gerät durch alles, was dann in der Stadt passiert und wie der "Apparat" mit dem Unglück umgeht, in große Zweifel. Er will nur noch weg von den obrigkeitsstaatlichen Methoden, doch auf der Beerdigung von Reni trifft er auf Eva, und alles ändert sich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Maxi Hill

INFERNAL

Einmal Hölle und zurück

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

INFERNAL

DER HELD DES TAGES

HEILE WELT

EIN UNGLÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN

REINE ROUTINE

EIN GANZ NORMALER TAG

IN ERWARTUNG

DIE KATASTROPHE

DAS UNVORSTELLBARE

IM ZWIESPALT

RAPPORT NACH DEM UNGLÜCK

IM TEXTILKOMBINAT

VERORDNETE TRAUER

BEGRÄBNISSE

BEKENNTNISSE

ÜBERMUT

UNMUT

RAPPORT AM NORDRAND

EVA UND DIE VERGANGENHEIT

DER IRRTUM KOMMT VOM TEUFEL

HIMMEL UND HÖLLE STEHEN WEIT OFFEN

DIE WAHREN OPFER DER KATASTROPHE

QUELLEN

MAXI HILL

Impressum neobooks

INFERNAL

Dies ist eine romanhafte Erzählung mit Motiven

der Faktenlage eines wahren Ereignisses.

Nicht das Unglück steht dabei in meinem Fokus,

sondern die Menschen, von deren Schicksalen niemand je etwas erfahren hat.

Besonders die Irrungen und Konsequenzen derer, die mit dem »Fall« betraut waren, stehen im Fokus.

Die Namen aller Personen in der kreativen Geschichte

sind ebenso kreativ.

DER HELD DES TAGES

Am Morgen des 14. Januar 1975 zu sehr früher Stunde, verabschiedete sich Major Pierre Wachowiak von seiner Frau Steffi. Er rückte zum Dienst auf dem nahen Militärflugplatz ein. An diesem Dienstag stand ein Werkstattflug mit einer reparierten Maschine an; das neue Triebwerk war zu testen. Nun hatte seine schöne junge Frau beim Frühstück von ihrem Traum geredet, einem Albtraum, der ihr keine Ruhe ließ. Es kostete Wachowiak einige Mühe, sie wieder auf den Boden der Realität zu holen.

»Du musst dir nicht immer solche Sorgen machen. Wenn etwas ungefährlich ist, dann sind es diese kurzen Probeflüge«, sagte er und küsste sie ganz sacht auf die Stirn. »Reine Routine.« Er hatte Jahre gebraucht, um einzusehen, dass Untertreibung stets der bessere Weg war, um den Frieden zu erhalten, besonders den Hausfrieden.

Heute war es nicht nur das übliche Schattentheater, es war glatt gelogen, das wusste er. Aber auch diese Lügen waren reine Routine. Steffi stand mit beiden Beinen im Leben, hatte ihn aus ihrem Dienst schon oft mit Wetterdaten versorgt, die hilfreich waren, weil sie letztlich zutrafen.

Es fiel ihm immer schwer, mit Steffi über Schwierigkeiten zu reden. Warum sollte er ihr unnötige Sorgen bereiten. Er machte sich ja selbst kaum welche. Das Leben hatte ihn gelehrt: Es gibt für alles eine Lösung und obendrein genug Befehle, die weder anzuzweifeln noch bedenklich waren. Seine Pflicht, die offizielle Meinung zu vertreten, lag ihm besser, als die Bürgermeinung anzunehmen. Beides auseinanderzuhalten, war für niemanden leicht, aber keiner der Genossen sprach darüber.

Pierre Wachowiak achtete die Sorgen seiner Frau, die den Volkssorgen sehr nahe waren. Steffi war nicht so auf Gehorsam gefärbt wie er. Musste sie auch nicht. Das Wetter richtete sich nicht nach politischen Erwartungen. Er als Militärangehöriger hatte eines sehr schnell lernen müssen: Erst den Befehl ausführen, auch wenn er noch so unsinnig scheint, erst dann reden.

»Steffi, das haben wir doch nun oft genug besprochen.« Er legte seinen Arm um ihre Schulter und drückte ihren Körper an sich. Sein weiches Gesicht wurde noch liebevoller, seine Augen blickten noch sanfter und die Lippen formten die Worte wie eine Liebeserklärung. »Die MiG-21 ist das meistgebaute Überschallflugzeug und in vielen Ländern der Welt im Einsatz. Meinst du wirklich, die Freunde würden bei so vielen militärischen Konflikten in der Welt genau diese Maschine an die zahlenden Abnehmer bringen können, wenn sie nicht absolut sicher wäre?«

Steffi druckste kurz. Ihre schönen, am Morgen noch blass-roten Lippen zuckten, als möchte sie weinen.

»Du musst mich auch verstehen«, sagte sie, und er sah ihre Lider flattern, die von dichten Wimpern umkränzt, schon oft von seinen Lippen berührt worden waren. »Seit ich das Cockpit gesehen habe, wird mir bei jedem Gedanken daran ganz schlecht. Wie kannst du davor sitzen und das alles überblicken? Wie kann überhaupt ein Mensch die Übersicht behalten?«

Ihre Stimme war ein einziges Flehen. Pierre schloss die Augen und sah sie vor sich, wie er sie zum ersten Mal gesehen und bald darauf geküsst hatte. Er spürte die Wärme ihres Leibes und die sanften, fast rätselhaften Lippen, die er mit ungekannter Leidenschaft berührt hatte. Sie hatten sich nächtelang geliebt, bis er ihr sagen konnte, was er war und wo er arbeitete. Nach diesen wenigen Tagen hatte er sie längst in sein Paradies hinübergerettet, und das hatten sie sich bis heute erhalten. Es kam nur darauf an, ob sie das Leben romantisch oder realistisch sahen. Heute herrschte bei Steffi letzteres vor.

Er strich mit dem Zeigefinger über ihre Wange und zog seine Lippen ein wenig auseinander, als müsste er viel Geduld und noch mehr Güte aufbringen, um einem Schulkind noch einmal das Einmaleins zu erklären.

»Die meisten der Armaturen dienen nur der Kontrolle. Außerdem habe ich noch die Flugüberwachung am Boden.«

»Wenn das alles so ungefährlich wäre, warum stürzen dann…« Sie kam nicht weiter. Pierre drückte sie fester an sich. Seine Brust hob sich sekundenlang an, ehe er erwiderte: »Ich wollte, du könntest einmal miterleben, wie solch ein neuer Schleudersitz funktioniert. Wir haben das bis zum Erbrechen geprobt.«

Er wusste, wie genau er sie über die Trockenübung informiert hatte, und er erinnerte sich sogar daran, wie sie über die technische Lösung staunen konnte. Vorstellen konnte sie es sich freilich nicht, dass der Pilot im Ernstfall samt Sitz und Kabinenhaube herausgeschleudert wird, und so an einem Fallschirm hängend total geschützt ist, bis die Sicherheitshöhe erreicht ist und ein zweiter Schirm schließlich nur den Piloten zur Erde sinken lässt. »Also«, sagte er, »heute habe ich nur einen Übungsflug und schon am Mittag gehen wir zusammen essen. « Er hob ihr Kinn an und zwinkerte unbesorgt in ihren getrübten Blick. »Was hältst du vom «Stadt Cottbus» oder vom Restaurant im «Hotel Lausitz»? «

Sie antwortete nicht, ahnte, dass seine Einladung nur ein Trost sein sollte. »Ich verspreche dir, wenn es mal gefährlich werden könnte, oder wenn wir Manöver haben, sag ich es dir rechtzeitig. In Ordnung?«

In seinem schlechten Trost steckten Himmel und Hölle zugleich. Wenn er ins Manöver zog, merkte sie es selbst rechtzeitig und sie litt unter der ungewissen Trennung. Aber genau das mit allen Partnern abgestimmte Training musste sein, weil es Menschen auf dieser Welt gab, die allzu bereit waren, Männer wie ihn zu vernichten. Warum man nicht nebeneinander leben konnte, friedlich koexistent, war das Rätsel der Zeit. Also rüstete man auf, so gut es gelang. Man war ein vorsichtiges Volk geworden. Alles, was anders war, wurde unter die Lupe genommen und notfalls liquidiert. Friedlich liquidiert, wie die offizielle Version hieß.

Er spürte, wie Steffis Hand seine suchte und sanft drückte, als wollte sie sich bei ihm entschuldigen, dass sie ihm mal wieder ein schlechtes Gewissen bereitet hatte.

»Bei einem Übungsflug fliegst du hoffentlich nicht mit Überschall?« Sie strich in ihrer ständigen Sorge mit einer Hand zärtlich über seinen Rücken. In Uniform wirkte Pierre stets stattlicher als im Pullover, und auch darauf war sie stolz, wie er wusste. »Oder?«, schob sie nach. »Wird wieder die ganze Stadt erzittern?« Schon vor der Wohnungstür angekommen, suchte sie ein letztes Mal seine Augen. Weil er nur leicht seinen Kopf bewegte und seine Lippen sich glätteten, schob sie nach — und ihre Überlegungen waren es, die er an ihr so achtete: »Ihr solltet damit über dem Meer trainieren, oder was weiß ich, wo. Jedenfalls nicht über einer Stadt. Die Leute sind genervt.« Nur ganz vorsichtig, beinahe unhörbar fügte sie noch an: »Und mich nervt deren Skepsis sogar gegen mich.«

Wie konnte Steffi Wachowiak wissen, dass ihr geliebter Mann trotz aller Warnungen an diesem Vormittag, Dienstag, den 14. Januar 1975, ein ganz anderes Aufsehen erzeugen sollte, als mit der Überschalldruckwelle die Leute zu erschrecken.

Und doch wurde Major Pierre Wachowiak ein Held.

HEILE WELT

Am Mittag zuvor im kleinen Dorf im Braunkohlerevier zögerte das zwanzigjährige Mädchen Reni ungewohnt lange. Dieser Zustand war neu; sie war immer entschlussfreudig.

Ihre Schwester Beate ging schon ein paar Schritte voraus und redete mit ihren Händen und zugleich mit den jungen, rosigen Lippen von ihrem Kind, das sie bald erwartete, und davon, wie sie bedauerte, dass Reni wieder für eine Woche von zu Hause weg musste. Die zwei Wochen ihrer Krankheit waren auch für Beate eine schöne Zeit. Auch sie brauche nicht mehr zu arbeiten, konnte sich in Ruhe auf die Geburt ihres ersten Kindes vorbereiten. Mit ihrer fröhlichen Schwester Reni an der Seite war es immer schön. Was man brauchte, wenn sich das Leben veränderte — ob zum Guten, wie gerade bei ihr, oder auch mal nicht zum Guten — war eine intakte Familie, und auf die konnte Beate bauen.

Sie drehte sich um und schwenkte den Autoschlüssel in ihrer Handand. Renis hübsches Gesicht, das zumeist die helle Freude spiegelte, wirkte wie schon in den letzten beiden Wochen merkwürdig verträumt. Beate konnte verstehen, dass ihre «kleine» Schwester noch keine Lust auf Arbeit hatte. Es war der erste Tag nach ihrer Krankheit, der sie für eine Woche von zu Hause wegriss. Über Weihnachten und Silvester war sie gottlob noch gesund gewesen, wenn auch nicht in bester Feierlaune.

Mit ihrer Arbeitsstelle hatte Reni Glück gehabt. Es war eine gute und sogar ganz gut bezahlte Arbeit in diesem Textilkombinat, dem größten hierzulande. Leider lag es vierzig Kilometer von ihrer dörflichen Idylle entfernt. Wegen ihrer Schichten konnte die Schwester nur an den Wochenenden heimkommen. In letzter Zeit kam sie gar nicht mehr jedes Wochenende. Weiß der Geier, was sie plötzlich an der Stadt gefressen hatte.

Reni stand da und starrte Löcher in die Wand.

»Ich glaube, ich habe noch etwas vergessen«, murmelte sie. »Ich weiß noch nicht, ob ich das nächste Wochenende nach Hause kommen kann.« Das gab es bisher nicht. Gewöhnlich kannte Reni ihren Schichtplan ganz genau, und an den Wochenenden wurde nicht gearbeitet. Andererseits hatte sie erst gestern gesagt, sie freue sich, endlich wieder… Dann hatte sie sich selbst unterbrochen und merkwürdig von Frida geredet, ihrer Mitbewohnerin im Ledigenwohnheim. Mit ihr verstand sie sich prächtig, was Beate nicht wunderte.

Frida wohnte im selben Ort wie die Schwestern, aber sie hatte ihre Ausbildung als Näherin begonnen und arbeitete in einem anderen Werksteil. Renis Schicht für diese Woche begann am Montagabend, Fridas schon am Nachmittag. Deshalb hatte Frida bereits den Morgen-Zug genommen.

»He«, rief Beate ungeduldig, »wenn du den Zug verpasst, muss ich dir noch eine Entschuldigung schreiben!«

Reni hob stöhnend ihre Tasche vom Hocker, die all die Dinge enthielt, die sie normalerweise für eine Woche brauchte. Die Mutter hatte ihr sogar zwei Gläser vom eingeweckten Kaninchenfleisch und zwei Gläser Pfirsichkompott hineingesteckt. Über beides würde sich auch Frida freuen. Sie brachte bisweilen ganz andere Sachen aus einem der Westpakete mit, die Fridas Familie vom Onkel aus Stuttgart bekam: Kaffee, Nylonstümpfe oder Lux-Seife. Nach dieser Seife roch dann ihr ganzes Quartier, wenn sie einmal ein Stück besaßen. Reni steckte es dann immer zuerst eine Zeit lang zwischen die Handtücher im Schrank, das erhöhte den Genuss. Auch sie nahm gerne etwas für sie und Frida mit, aber heute war ihre Tasche eben darum besonders schwer. Eigentlich hätte sie viel lieber noch ihr neues Kleid und die feschen Piroschka-Stiefel eingepackt. In beidem fühlte sie sich super gut. Sie schob die abgenutzten Henkel ihrer Tasche auf ihre Schulter und trabte zögerlich der Schwester hinterher über den Plattenweg.

»Nein ehrlich«, Beate strich mit der Hand liebevoll über die Wölbung unter ihrem Mantel. »Wenn mein kleiner Hosenscheißer erst mal da ist, schreibe ich dir gerne mal eine Entschuldigung, versprochen. Dann können wir gemeinsam…«

»Bist du jetzt mein Arzt, oder was?«, erwiderte Reni, und auch das war neu an der Schwester. Bislang war sie immer offen für alles, was dazu taugte, das Leben zu erheitern. Sowohl eine fingierte Krankheit, als auch eine Spazierfahrt mit ihrem Baby fand Beate durchaus erheiternd. Die Idee vom Krankfeiern war gelebte Regel. Sechs Wochen im Jahr auf Krankenschein abfeiern, das war überall an der Tagesordnung und es war eine gute und zudem allgemein nützliche Auszeit. Warum sollte ein junges Mädchen nicht tun, was die halbe Welt schamlos vorlebte. Man büßte im «sozialsten Gesundheitssystem» schließlich nichts ein, wenn man es nicht übertrieb.

Beates «Mühle» stand vor dem Haus — ein hellblauer Trabant 500, nicht der neuste, aber fahrtüchtig, dank guter Beziehungen ihres Mannes Klaus zu einem Automonteur in der Kreisstadt. Wer Beziehungen hatte, lebte besser. Die Fahrt bis zum Bahnhof dauerte keine Viertelstunde, aber wenn Reni noch lange überlegte, könnte es knapp werden.

»Komm schon«, sagte Beate und legte ihre Hand auf Renis Schulter. »Es ist doch nur eine Woche.«

»Eben, nur eine Woche«, sagte Reni mit einem Ton in der Stimme, als wäre ihr die Zeit für die Arbeit plötzlich viel zu kurz. »Und die fängt gleich mit der Nachtschicht an. «

Reni, die von ihren Eltern auf Renate getauft aber seit jeher Reni gerufen wurde, mochte die Spätschicht nicht, und die Nachtschicht noch weniger. Die Näherinnen und die Verwaltung sowieso, hatten keine Nachtschicht. Bei der Frühschicht konnten sie wenigstens abends ausgehen. Man baute gerade an einer neuen Disco in der Stadtpromenade. Gleich daneben — beides im Souterrain — sollte das Bowling für Abwechslung sorgen. Etwas Zerstreuung brauchte man schließlich. Nahe ihrer Unterkunft gab es «Kaisers Ballhaus», aber daran wollte sie jetzt nicht denken. Sie würde sich vermutlich verplappern, wie beinahe schon zu Weihnachten, als die Familie vom Fest der Liebe redete oder sang. Bei Kaisers, wie man kurz sagte, hatte sie diesen Mann von Welt kennengelernt. So wurde Björn von Aneczka genannt, die nicht wusste, dass Björn inzwischen ihr heimlicher Schatz ist. Davon hatte Reni nicht einmal Beate etwas erzählt, noch nicht. Das lag alleine an Frida, und der konnte sie bislang alles anvertrauen. Diesmal wünschte sie, ihre Freundin hätte Unrecht. Oder Frida hätte dieselben Gründe wie Eva und Michelle aus ihrer Brigade in der Strickerei? Wer blieb schon immer und ewig ein guter Mensch.

Während sich die Schwester auf den Verkehr konzentrierte, gingen Reni ein paar Dinge durch den Kopf, die sie noch nicht fertig verarbeitet hatte.

Wäre es schlimm, wenn Frida Recht hätte? Die Antwort in ihrem Kopf kam schnell. Jetzt doch nicht mehr.

Björn war ihr schon vorher aufgefallen. Den meisten Mädchen war er aufgefallen. Toller Haarschnitt, gute Klamotten, treue graugrüne Augen und ein Lächeln, wie sie selten einen Mann lächeln sah. Dann hatte sie es selbst kaum fassen können. Björn hatte sie den ganzen Abend belagert, sie und nicht die aufgemotzte Michelle oder die zarte Eva, von der Frida unlängst sagte, sie sei als Frau zu drahtig für einen Mann. Nicht einmal für die süße Polin Aneczka hatte Björn ein Auge. Anna, wie die anderen Kollegen Aneczka nannten, war weder drahtig noch aufgemotzt. In Renis Augen war Aneczka ein bildhübsches Mädchen.

Zuerst war nur ein bisschen Schadenfreude in Reni. Erst später kam der Gedanke: Seht ihr? Ich bin gar keine so graue Maus aus dem dreckigen Kohlerevier.

Zum ersten Mal war es ihr nicht lästig, den ganzen Abend mit demselben Mann zu tanzen. Allerdings machte sie sich darauf gefasst, in ihrer Brigade in der Strickerei fortan wegen ihrer Verliebtheit, die vermutlich alle mitbekommen haben, aufgezogen zu werden. Es war nicht leicht zu überspielen, wie verunsichert sie bald war. Schon nach dem zweiten Tanz hatte Björn begonnen, ziemlich merkwürdige Fragen über diesen und jenen, über Frauen wie Männer, deutsche wie polnische, erst recht über die vietnamesischen Mädchen zu stellen. Woher er die ganzen Leute kannte, das hatte sie ihn kein zweites Mal gefragt. Seine Miene wurde nach ihrer Frage undurchdringlich, sein Blick dafür durchdringend und seine Erwiderungen merkwürdig borniert, als hätte er es nicht nötig, auf Gegenfragen zu antworten. Aus purer Schadenfreude gegen die aufgeblasenen Puten, die sich nicht darüber freuen sollten, dass dieser tolle Kerl ein Flop war, hatte sie ihm keinen Korb gegeben und sich mit allerlei Begründungen getröstet: Vielleicht ist er zu unsicher. Das gibt es bei einigen Leuten, die ich kenne. Manche verbergen ihre Verlegenheit hinter gespieltem Selbstbewusstsein. Manche reden viel, weil sie erkannt haben, dass sie sich falsch verhalten.

Letzteres hatte sie zu ihrem eigenen Schutz lieber nicht glauben wollen. Tief in ihr sagte etwas: Würde in diesem tollen Typ ein treuer, aufrichtiger Mann stecken, könnte sie sich mehr vorstellen. Weil beim puren Anblick einer schönen Hülle keiner wissen konnte, was darunter steckte, schwor sie vor sich selbst, sie wolle an diesem Abend nichts als tanzen und fröhlich sein, den anderen zum Trotz, bestenfalls, um Björn besser kennenzulernen. Wer einfühlsam tanzt, der ist auch charakterlich so. Und wie er tanzte. Und nicht nur das, wie sie inzwischen wusste.

Heute wusste sie nicht einmal mehr, warum sie sich zu Anfang provoziert gefühlt hatte von seinen lauernden Worten über die Mängel bei der Versorgung in diesem Staat. Als sie sagte, sie sei zufrieden, wie es ist, hatte sie seinen kritischen Blick auf sich selbst bezogen und gedacht: Vielleicht gefällt ihm mein selbstgenähtes Kleid nicht, oder die Schuhe, oder wer weiß was? Vielleicht ist er einer vom Westen? Seine Jeans spricht dafür und auch das tolle Hemd mit den modernen Pattentaschen und den Schulterklappen. Wo bekommt man diese Mode sonst?

Sogar an einen Staatsfeind hatte sie einen Moment lang gedacht und sofort bedauert, weil das einen Flirt mit ihm per se gefährlich machte. Zumindest war Frida dieser Meinung. Sie hatte schon in der Nacht nach dem Tanz gesagt, dass er wohl keines von beiden sei, und Frida hatte für Mannsbilder einen treffsicheren Riecher. Reni konnte Frida dann mit einer klitzekleinen Lüge beruhigen, sie habe nur mit ihm getanzt und an der Bar etwas getrunken, nichts weiter. Seine aufregenden Küsse draußen hinter dem Haus und seine liebevollen Worte gingen niemand etwas an. Frida war zum Glück von ihrer neuen Bekanntschaft abgelenkt, wozu ihr auch keine Erklärung nötig zu sein schien.

»Gut gemacht«, sagte Frida am Morgen noch einmal, als sie beim Frühstück gemeinsam den Abend Revue passieren ließen. Dabei erfuhr nun auch Reni, dass der Bursche, der Frida für sich auserkoren hatte, eine schnittige Java fuhr, und ihr von einer Spritztour im Frühling vorgeschwärmt hat. Mehr sagte Frida nicht, aber das waren weniger Worte, als ihre Freundin über Björn verloren hatte, den sie gar nicht kannte.

»Wenn der Kerl so viele Fragen stellt, ist er garantiert ein Spitzel. Von denen treiben sich einige im Werk rum. Wer weiß, was die ausspionieren wollen. Lass dich bloß nicht auf irgendwelche Gespräche ein! Du weißt schon, welche.«

Gespräche? Mit diesem Abstand von einigen Wochen musste Reni schmunzeln. Wenn Frida wüsste, dass es schon am ersten Abend viel mehr als nur Gespräche waren. Das war ja ihr Dilemma. Hätte sie seine Art zu lieben nicht erlebt, seine zärtlichen Worte so dicht an ihrem Ohr, die wie Schwüre klangen, seine Küsse, die ihren Körper erzittern ließen. Wer weiß …?

»Was soll so einer schon von uns Mädchen ausspionieren, und warum eigentlich?« Mit dieser Frage hatte sie sich vor Frida innerlich trotzig gewehrt.

»Das weiß der vermutlich selber nicht. Aber ich sage dir, die vom Nordrand sind mit allen Wassern gewaschen.«

Reni glaubte nicht, und Frida wusste nicht, ob Björn wirklich dort arbeitete, wie sie vermutete: Am Nordrand. Jeder wusste, wer am Nordrand die Fäden zog, damit in diesem Land nichts quer lief. Nur sie wusste es nicht, bis es ihr ausgerechnet die Polin Aneczka bestätigte. Sie hatte schon einmal Besuch von zwei hohen Herren im Trenchcoat. Einer davon sei dieser Typ gewesen, schweigend zwar, aber er war dabei; sie meinte Björn. Es ging um die vietnamesischen Näherinnen, über die Aneczka vom älteren Typ der beiden ausgefragt wurde, weil sie mit denen Geschäfte machte. Aber Aneczka hat polnisches Blut. Sie sagte, dass sie nicht viel zu berichten wisse, was man ihr nicht glaubte, aber hinnehmen musste.

Morgen, dachte Reni, morgen werde ich mit Björn darüber reden, aber erst kommt die Liebe.

Ein kleiner Schauer von Wonne und Sehnsucht durchfuhr sie. Warum sollte sie den so lange vermissten Moment mit dummen Fragen nach den Fidschi-Mädchen verderben?

Diese Mädchen wurden allgemein beäugt. Sie hatten überall ihre Finger drin und waren offenbar mit einer besonders guten Nase für Begehrlichkeiten ausgestattet. Reni sagte stets, ihr hätten die Mädchen nichts getan, und wenn sie die Stoffläden der Stadt plünderten, wenn sie immer viel eher wussten, dass bei «Herfahrt» am Markt gerade wieder der begehrte Jeans-Stoff eingetroffen war, dann lag es an deren Mentalität. Sie waren untereinander absolut sozial, informierten sich gegenseitig ganz ohne Scheu, die eine könnte der anderen etwas wegnehmen. Alle versuchten, sich mit dem Nähen von Jeanshosen ein Zubrot zu verdienen, von dem sie den Großteil sogar dafür verwendeten, etwas Begehrtes in die Heimat zu schickten. Und wenn die halbe Stadt mit denen Geschäfte machte, dann lag das schließlich auch daran, dass man offiziell keine vernünftigen Jeans kaufen konnte. So hatte sie schließlich auch Björn verstanden, als er über den Mangel im Land gesprochen hat. Und fleißig waren die Fidschi-Mädchen allemal. Sie selbst, und die meisten Mädchen, die sie kannte, trugen eine von den Fidschi-Hosen.

Reni wollte sich unbedingt von ihren Gedanken an die Dinge, die sie noch immer nicht durchschaute, ablenken, aber prompt kam die Sehnsucht nach Björn. Er war ein reifer Typ, so um die achtundzwanzig, vielleicht dreißig Jahre alt, so schätzte sie. Aber was würde das ändern? Über sein Alter zu reden, hatte sie noch keine Gelegenheit gefunden. Ihre Stunden der Liebe waren ohnehin zu kurz, und einmal hatte sie sich sogar für den Dienst als unpässlich gemeldet, nur um bei ihm sein können. Warum hatte sie zugelassen, dass er sie so beeindruckte, dass sie völlig gegen ihre Natur zu denken, ja sogar zu handeln begonnen hatte?

Bis jetzt hatte sie sich allem gefügt, war nie aufsässig aber keineswegs unterwürfig. Sich zu ducken, sei nicht nötig, hatte sie von Frida gelernt. Auch die Bonzen sehen in Unterhosen aus wie unsereiner. Lebe, wie es für dich am besten ist! Und jetzt war das Beste für sie eben Björn. Nur deshalb hatte sie flüsternd zugesagt, dass er sie — an einem Tag, der dann der schönste mit ihm geworden war — nach der Arbeit abholen durfte. Die schönste Nacht, korrigierte sie ihre Erinnerung.

»Sieh die Sache mal positiv«, fielen Beates Worte in ihre erwartungsvollen Gedanken. Die Schwester hatte einfach den Faden ihrer Unterhaltung wieder aufgenommen, als sie den Trabant etwas derangiert geparkt hatte und Reni unbedingt noch zum Bahnsteig bringen wollte. Die schwangere Beate hatte keine Ahnung von Renis momentanen Nöten, aber sie sah es vermutlich an ihrem Gesicht, wie sie mit sich rang. Eine Ahnung, dass es nicht an einer plötzlichen Abneigung gegen die Arbeit lag, konnte die Schwester nicht haben. Dieses war das erste Geheimnis, das Reni je vor Beate hatte, soweit sie sich erinnerte. Diesmal fiel es ihr zu schwer, darüber schon zu reden, sie war zu sehr hin und her gerissen, wie sie sich richtig verhalten sollte. Herz oder Kopf?

Das Herz sagte ganz laut Ja, der Kopf war von Fridas Orakel besetzt. Was galt schon eine Mutmaßung?

So neigte sich das Zünglein an der Waage bereits der großen Liebe zu. Was kümmerten Andere, wenn die Liebe stimmte. Und wie sie stimmte. Reni wollte die Schwester um Himmels willen nicht und niemanden aus ihrer Familie schon damit belasten, ehe sie nicht sicher war, ob Björn ebenso dachte. Im Herzen war er der Richtige und nicht nur eine gute Partie. Nach letzterem sah allerdings sein Zuhause aus. Ob an Fridas Befürchtungen etwas dran war, konnte sie nur herausfinden, wenn sie sich oft genug mit ihm traf.

»Morgen kannst du dafür richtig ausschlafen und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus«, sagte Beate, und störte so die ganz anderen Gedanken ihrer Schwester.

»Ausschlafen?«, maulte Reni und wusste, dass sie statt ihrer Nachtschicht viel lieber an das Einschlafen mit Björn denken möchte. »Morgen ist Dienstag…«

»Ja und?«

Dienstag!, fuhr Reni durch den Kopf. Noch eine ganze Nachtschicht und einen halben Tag, bis ich ihn endlich wiedersehe.

Ein wenig gereizt, ging sie auf Beate ein:

»Dienstag ist Flugtag. Da fällst du glatt aus dem Bett, wenn die Idioten diese Dinger bis zum Anschlag aufdrehen.«

Das war unverfänglich. Schon mehrmals hatte sie Beate das Angebot gemacht, ein Wochenende mit im Wohnheim zu verbringen. Da hätte die Schwester wenigstens den Sonnabend-Flugtag miterlebt. Allein der Lärm der unendlichen Startversuche reichte so manchem ungewohnten Ohr. Aber Beate wollte ihren Mann nicht enttäuschen, nur am Wochenende hatte KlausZeit für sie.

Von dem heftigen Knall, der beim Überschall die ganze Stadt erzittern ließ, hätte die Schwester womöglich sowieso nichts mitbekommen. Die Samstagflugzeit fiel zumeist kürzer aus als Dienstag und Donnerstag, den anderen beiden Flugtagen.

Jetzt sprach Reni auch nicht darüber. Mit ihrer Klage über den alles erschütternden Höllenknall ging sie nicht nur ihrer Familie auf die Nerven. Sogar Björn hatte sie merkwürdig angesehen, als sie bei ihrem Riesenschreck, weil seine Wohnung erzitterte, gewettert hatte: »Dass diese Idioten den Flugplatz so nah an der Stadt belassen…« Warum sollte sie ihre Meinung vor dem Menschen beschönigen, den sie so sehr zu lieben begonnen hatte. Diese Erschütterung ging jedem ins Mark und ließ das Herz beinahe kollabieren. Das musste auch er spüren. »Vermutlich gibt es deshalb so viele Infarkte in der Gegend«, hatte sie gesagt, was Björn mit einer schützenden Umarmung und tausend Küssen auf ihr Herz beantwortet hatte. Nur ganz leise hatte er dabei etwas zugeflüstert, was sich anhörte, als sollte sie vorsichtig sein. Später glaubte sie sogar, das Wort Verschwörung verstanden zu haben. Erst später, als sie die schöne Zeit mit ihm nicht aus ihrem Kopf bekam, wollte sie das Wort ganz schnell wieder aus ihrem Kopf bekommen. Vermutlich hatte er gemeint, dass es lediglich Schallwellen seien und dass die keine Zerstörung anrichten würden. Vermutlich.

Aus den Lautsprechern am Bahnhof plärrte blechern die Ankunft des Zuges am Bahnsteig 1 in den kühlen Tag. Über die kurvig-ausgefahrenen Gleise schlängelte sich schwankend ein Zug mit fünf uralten Waggons und fuhr quietschend ein.

Reni umarmte Beate und flüsterte, als könnte irgendwer bei diesem Lärm ihr Geheimnis mithören: »Ich weiß nicht was ich machen soll. Ich hab mich unsterblich verliebt.«

»Du hast was…?« Beate stand stocksteif und es schien, als stapfe sie mit den Füßen auf. »Warum erzählst du das erst jetzt?«

»Weil ich … ach, weil Frida sagt … «

Der Zug kam quietschend zum Stehen. Sie küsste die Schwester auf die Wange und schulterte ihre Tasche.

»Wenn sich schon unser Schlagertraumpaar wieder trennt, wie kann man da noch an die große Liebe glauben.«

Sie sah es Beate an, wie sie grübelte. Alle hatten über Frank Schöbel und Chris Dörk geredet, als das Vorzeigepaar sozialistischer Kultur plötzlich getrennte Wege ging. Beate musste es ebenso wissen.

Noch einmal küsste Reni ihre ältere Schwester auf die andere Wange und stieg lächeln auf das Trittbrett zum Abteil mit harten Holzsitzen und verschiebbaren, blinden Fensterscheiben.

»Falls ich am Wochenende doch nach Hause komme, bin ich mit mir einig. Dann erzähl ich dir alles, versprochen.«

Beate schien sich ehrlich mit Reni zu freuen. Sie wartete lächelnd auf dem Bahnsteig, bis der Bummelzug mit ihrer Schwester abfahren sollte. Als die Dampflock schwer anfuhr, hob Beate eine Hand zum Kussmund, die andere fuhr über die Wölbung unter ihren Mantel, um gleich darauf jene Geste zu zeigen, die bedeuten sollte: Drücken wir uns gegenseitig die Daumen. Reni nickte aus ehrlichem Herzen durch die blinde Scheibe. Wie hätte sie annehmen können, dass dieses Daumendrücken für ihr eigenes Leben viel wichtiger gewesen wäre, als für das ungeborene, das völlig sicher in Beates Bauch schlummerte.

EIN UNGLÜCK KOMMT SELTEN ALLEIN

Den ganzen Tag über war der Himmel grau, als liege die Welt unter einer Milchglasscheibe. Normalerweise fiel es Reni an solchen Tagen nicht schwer, ihrer Arbeit nachzugehen. An diesem Montag, dem 13. Januar 1975, war sie nur ungern zu ihrer Nachtschicht im Kombinat aufgebrochen. Es waren dieselben Gedanken, die ihr seit zwei Wochen keine Ruhe ließen. Ich sollte ihm schreiben, dass ich zurück bin. Sie kannte das Haus in der Dreifertstraße und hatte sich die Nummer gemerkt, aber sie wusste nicht, ob noch jemand außer Björn in dieser Wohnung wohnte. Es schien ihr so. Für einen Mann ganz allein war sie ziemlich groß. Außerdem musste es einen Grund gegeben haben, warum er es am Morgen immer merkwürdig eilig hatte.

Nun stand sie an ihrem Arbeitsplatz, wo sie die modernsten Großrundstrickmaschinen bediente, die es im sozialistischen Wirtschaftsgebiet gab. Sie rückte ihr Kopftuch zurecht, mit dem sie ihr glänzend blondes Haar bändigte. Das war Vorschrift. Reni war erst seit kurzem stolz auf ihr Haar, weil es Björn ausgesprochen gut gefiel und weil er begierig seine Nase daran rieb.

Stolz war sie schon immer auf ihre Arbeit. Die Achtfachbedienung der Großrundstrickmaschinen hatte die Leistungen um die Hälfte über dem Weltstand erhöht. Das war etwas, um stolz zu sein. Weltweit gab es nur die Fünffachbedienung dieser Maschinen. Das hatte sie auch Björn gesagt und seinen Blick genau verfolgt. Sie wusste nicht, ob es Mitleid war, oder ob er besorgt war, sie könnte überfordert sein. Ihr war nichts geblieben, als ein souveränes Lächeln, so souverän, wie sie mit diesen Monstren von Maschinen umging. Könnte sie mit allem so umgehen, würde ihr Leben in anderen Bahnen gelaufen sein. Souverän in allem, wie Björn?

Ein zufriedenes Schmunzeln fuhr über ihre Lippen: Gleich wenn ich von der Schicht komme, hänge ich den Abwaschlappen ins Fenster. Dann wird er mich abholen… Ganz bestimmt.

»He Renate, stellst du deinen Kaffeebecher immer da hin, wo es dir gerade passt?« Neben ihr stand Michelle, das aufgeputzte, stark geschminkte Stadtkind, die Tochter vom Chef der Handwerkskammer. Man munkelte, der Vater habe ihr einen Studienplatz an der Bauhochschule verschafft, aber sie sei schon nach den ersten Semestern aus moralischen Gründen wieder rausgeflogen, was immer das für Gründe sein konnten. Normalerweise kehrte man bei Leuten aus diesen Schichten das Unmoralische unter den Teppich.