Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

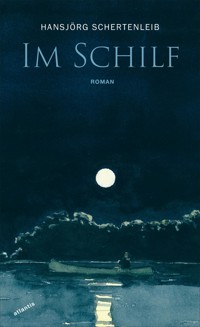

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht länger. Nach einer globalen Umweltkatastrophe präsentiert sich die Zukunft des Jahres 2057 als maschinen- und technikloses Mittelalter. Aus einem abgeschiedenen Dorf muss der 21-jährige Schreiner Anatol Glaub fliehen, weil er dem Liebhaber seiner Mutter ein Messer in die Brust gestoßen hat. Hinter ihm befindet sich die schützende Gemeinschaft, vor ihm Schnee, unwegsames Gebirge und irgendwo vielleicht der verschwundene Vater. Dem Schriftsteller, der 2021 im glutheißen Kapstadt an Anatol Glaubs Lebensgeschichte feilt, gerät eine zweite, nie fertig gestellte Erzählung ebenso in die Quere wie der Besuch seiner Freundin. Und während sich im von Rassismus und Gewalt bestimmten Südafrika die Anzeichen mehren, dass die Menschheit auf eine Katastrophe zusteuert, begreift der Schriftsteller viel zu spät, dass nicht länger nur seine erfundenen Figuren leiden und dem Tod geweiht sind, sondern seine Freundin und er selbst sich in Gefahr befinden. In bildmächtiger Sprache entwirft Hansjörg Schertenleib drei Geschichten, die kunstvoll ineinander verwoben sind, und verwandelt eine dunkle Dystopie in eine verheißungsvoll flirrende Utopie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hansjörg Schertenleib

Jawaka

Roman

Atlantis

to Brigitte

life

love

wife

Who is the third who walks always beside you?

When I count, there are only you and I together

But when I look ahead up the white road

There is always another one walking beside you.

T.S. Eliot

I.

»Es ist der Hund,

der die Schafe hütet.

Bis der Wolf kommt.«

Aus den Schriften der Ältesten

Die

Rauchsäulen

aus dem Dorf

standen über den Wipfeln,

bereits weit entfernt,

gedrechselte Zopfsäulen,

die sich in der Höhe

zu nebelartigen Schwaden

sammelten und

verweht wurden.

Eins

Am vierten Tag des Novembers, an dem ich dem Liebhaber meiner Mutter das Messer in die Brust stieß, fing es am späten Nachmittag an zu schneien, das erste Mal seit drei Jahren.

Der Schnee hatte sich gegen Mittag mit diesem safrangelben Licht angekündigt, das bei uns an der Südseite des Kalten Sees aufziehende Unwetter verrät, Hagelschlag, Blitz und Donner anzeigt, ein Licht, das auf den Flanken der Berge aufscheint, als lodere ein Feuer auf ihrer Hinterseite, ein Licht, das einhergeht mit einer Stille, die selbst uns, die wir Stille gewöhnt sind, erstaunt, nein erschreckt. Eine Stille, in der man dem eigenen Herzschlag genauso nachlauscht wie dem eigenen Atem, bis man begreift: Es hagelt, es hagelt!, es regnet, es regnet! oder, wie am vierten Tag des Novembers: Es schneit, es schneit! In den gelben Momenten, bevor das Wetter umschlägt, ist unser Dorf Mudra von geheimnisvoller, erschreckender Schönheit. ›Einzig in der Stille hören wir das Geräusch, das es gibt, wenn sich die Welt auf ihrem Lager auf die andere Seite dreht, um in aller Ruhe weiterzuschlafen, weil sie sich nicht darum kümmert, wie uns geschieht!‹ Dies Bild, mit dem Bittibätti, unsere Älteste, ihre Reden schließt, steht mir unweigerlich vor Augen, wann immer das gelbe Licht am Himmel aufscheint, und nicht nur mir: Auch andere von uns bleiben stehen und heben den Blick.

Schon nach kurzer Zeit lag der Schnee so hoch, dass der Wald um unser Dorf wie verzaubert aussah, ein weißes, ein lichtes Gewölbe, das leise zitternd schwebte und doch von den Ästen gestützt werden musste. Die offene Hand auf unserer Fahne sah aus, als habe sie sich zur Faust geschlossen, denn das Tuch hing schlaff im Rauch, der aus den Kaminen stieg und den der Schneefall zwischen die Hütten drückte.

Ich hatte den ganzen Tag damit verbracht, das Faltpult als Buchstütze für unser Zimzum, das Haus der Ältesten, so weit fertigzustellen, dass ich es später zu Powidl tragen konnte, der es mit den Schnitzereien nach Bittibättis Anweisungen verzieren würde. Ich war dabei, das Pult in Stoff einzuschlagen, um es vor dem Schnee zu schützen, als Krähenmann die Tür aufstieß und mit einem Schwall frischer Luft den verheißungsvollen Geruch des Winters in meine Werkstatt trug.

»Immer fleißig,«, sagte er, »sogar wenn es endlich wieder einmal schneit, ist er fleißig, unser Halblaut!«

Krähenmann, größer als ich und schwerer, blieb dicht vor mir stehen und legte mir die Hand auf die Schulter, nah am Hals, als wolle er mich an sich ziehen und umarmen; das Gewicht seiner Hand war mir unangenehm. Bevor er anfing, mit meiner Mutter zu schlafen, hatte mir sein Lächeln genauso gefallen wie sein Blick, der die meisten nervös macht, als wisse er um ein Geheimnis, das anderen verborgen bleibt.

»Das Pult muss Ende der Woche fertig sein.«

»Man sagt, der Fleiß wohnt Tür an Tür mit der Langeweile.«

»Man sagt viel«, sagte ich leise, »wenn der Tag lang ist«, sah zu Boden und trat aus der Reichweite seiner Hand.

Die Ledergamaschen über seinen Stiefeln waren mit Schnee bestäubt, seine Wangen rot, er hatte sich vor Kurzem rasiert. Warum ärgerte mich der Ekel, den ich vor ihm empfand?

»Fleißig und pflichtbewusst, genau wie sein Vater.«

»Du hast ihn doch gar nicht gekannt.«

»Jeder hat Kuschwarda gekannt.«

»Du nicht.«

»Deine Mutter kenn ich besser, stimmt. Er war ein Träumer. Ein Träumer und Nichtsnutz.«

Ich machte Krähenmann nicht die Freude, mich für meinen verschwundenen Vater zu wehren, und tat, als suche ich etwas auf meiner Werkbank.

»Kuschwarda war ein Versager. Ein Versager, der seine Frau hockenließ.«

Er schlug das Tuch zurück und strich mit dem Zeigefinger über das Holz des Pultes.

»Und dich hat er auch hockenlassen, dein Vater. Weißt du, wie man solche Typen nennt, Halblaut? Typen, die Frau und Kind sitzenlassen?«

Ich schwieg. Ich kannte die Beteuerungen, die er meiner Mutter ins Ohr flüsterte, wenn er bei ihr lag, ich hatte gehört, wie er keuchte und grochste.

»Drückeberger«, sagte er.

»Mein Vater ist kein Drückeberger.«

Krähenmann brachte es immer wieder fertig, dass ich meinen Vater sogar dafür verteidigte, was ich ihm selbst vorwarf.

»Und ob er das ist! Ich hab dich übrigens gehört, Halblaut.«

»Wo gehört?«

Um in die Wurstkammer zu gelangen, in der ich die beiden belauschte, weil sie an Mutters Schlafzimmer grenzt, musste ich durch die Vorratskammer, ein kühles, dunkles Kabuff, das die Gerüche festhielt wie ein Einweckglas: Äpfel, Nüsse, Zwiebeln, Knoblauch und Kartoffeln. Nie hatte ich den gestampften Lehmboden der Wurstkammer mit Schuhen betreten, nie hatte ich geniest oder gehustet, und ich hatte nur mit angehaltenem Atem zugehört, wenn sie beisammenlagen.

»Stell dich nicht blöd, Sauhund. Der eigenen Mutter zuhören.«

»Mach ich doch gar nicht.«

Er ließ das Tuch über das Pult fallen und strich es glatt. Der Futterbeutel, der ihm an der Schulter hing, war prall gefüllt.

»Meine Mutter macht’s mit jedem«, sagte ich und verschluckte mich an der Lüge.

»Umso schlimmer, kann sie dich nicht ausstehen!«

Er lachte, lachte mich aus.

»Wie heißt deine Freundin noch mal, Halblaut? Ich vergess es immer wieder, tut mir leid.«

Ich bückte mich hinter die Werkbank. Würde ich mich je an seinen höhnischen Tonfall gewöhnen, daran, dass er mich triezte und sich über mich lustig machte?

»Kann ja auf deiner Facebook-Seite nachsehen«, sagte er, »steht doch bestimmt drin, nicht? Oder hast du gar kein Mädchen?«

»Face-was?«

»Ein Scherz, Halblaut, vergiss es. Von früher.«

»Früher?«

»Vor deiner Zeit. Ein Scherz! Willst du wissen, wie dich deine Mutter nennt, wenn du sie nicht hören kannst?«

Jetzt lachte er nicht mehr. Der Unterton in seiner Stimme gefiel mir nicht, ich kannte ihn von anderen Männern seines Alters, die nicht in den Rat der Ältesten gewählt worden sind und mit Bitterkeit kämpfen.

»Zufallstreffer«, sagte er, »so nennt sie dich. Was immer sie damit sagen will. Oder weißt du’s? Ein Zufallstreffer von einem Feigling, der sich vor Verantwortung drückt! Eigentlich kannst du froh sein, ist der Mistkerl abgehauen.«

In seiner Stimme lag kein Spott mehr, sondern Gift. Eifersucht ist eine beschämende Empfindung, genau wie Hass, sie lässt sich nicht beherrschen, sie beherrscht, macht ungerecht und blind.

»Oder bist du etwa gar nicht von ihm?«

Ich wandte Krähenmann den Rücken zu, zog die Schublade der Werkbank auf, nahm, ohne nachzudenken, ein Messer heraus, drehte mich um und stieß es ihm in die Brust. Krähenmann sah mich an, als erlebe er eine Überraschung, keine Katastrophe, kein Ende, seinen Anfang, den unerhörten Schritt in die Einsamkeit, den Tritt ins Leere. Sein Mund öffnete sich, und ich sah seine verwahrlosten Zähne, die mich immer fasziniert und zugleich abgestoßen haben. Ich packte ihn an den Achseln, überwältigt von Reue und Schuld, ließ ihn aber sofort wieder los. Er griff hinter sich, um sich abzustützen, ging stöhnend in die Knie, mein Messer in der Brust, und ließ sich vorsichtig, als halte das den Schmerz in Schach, auf den Rücken sinken. Sein Blick verlor sich in der Ferne, und doch erkannte er mich, der Liebhaber meiner Mutter. Die Hilflosigkeit in seinen Augen entzog mir den Boden; ich ging neben ihm in die Knie.

»Sie liebt ihn«, sagte ich, ohne zu wissen, ob es die Wahrheit war, »ihn, nicht dich.«

Krähenmann hatte mich gehört, das verriet sein Blick, aber glaubte er mir? Die Haare seines Schnurrbartes waren eisgrau, er roch nach Seife, ich hatte gehört, wie sich Mutter beklagte, dass er nach seinem Pferd roch. Ein Geruch, der mir immer gefallen hatte. Beim Tod, lehren uns die Ältesten, steigt die Seele aus dem Körper, geht auf die Reise und fällt, gelenkt durch ihr Gewicht, an den Ort, der ihr in der Welt der Gegangenen zusteht. Uns, die wir am Leben sind, geht dieser Ort nichts an. Krähenmann gab ein Gurgeln von sich, zwischen seinen Lippen platzten blutrote Speichelblasen. Ich musste Hilfe holen, denn ich brachte es nicht fertig, ihm mein Messer aus der Brust zu ziehen, und stand so abrupt auf, dass mir schwarz wurde vor Augen. Wie schnell er auf einmal atmete! Und wie schwer sich die Ahle mit dem Horngriff anfühlte, nach der ich griff, um wenigstens die Hände zu beruhigen! Aber sie zitterten zu stark, und ich warf die Ahle auf die Hobelbank zurück. Seine Augen zuckten, er wollte mir etwas mitteilen, wohl für meine Mutter, die keine zehn Meter von uns entfernt wartete. Seine Lider flatterten, seine Füße tapperten über die Bretter, schnell und ungeduldig, er ahnte, die Zeit wurde ihm knapp, er verlor den Boden, auf dem er lag. Schon tanzten seine Füße langsamer und langsamer, endlich kippten sie zur Seite, nach links und rechts, geöffnet wie die Blätter einer Schere. Im Profil seiner Schuhsohlen klebte Dreck. Wo war er gewesen?

Ich stand auf und blies die Fettfunzel aus. Es blieb mir nicht viel Zeit. Mutter würde bald nach ihm rufen, Krähenmann lässt sie nie warten; sie würde sich den Militärmantel meines verschwundenen Vaters überwerfen und vor die Hütte treten, um zu sehen, wo er bleibt. Was mich erwartete, wusste ich, ich musste mich beeilen. Trotzdem trat ich ans Fenster, um in das Schneetreiben hinauszustarren.

Der Kalte See, das wusste ich, ohne ihn aus meiner Werkstatt sehen zu können, war im Winter um diese Tageszeit ein blinder Spiegel, daran änderte auch der Schneefall nichts. Das andere Ufer war sicherlich kaum auszumachen, nicht die Lichter des einzigen Dorfes Murg, das es dort noch gibt, nicht das Band der früheren Autobahn, das den Abhang zerschneidet, noch ihre zugewucherten Fahrbahnen und gesprengten Brücken, nicht die zerfallene Raststätte, nicht die blau bewaldeten Höhenzüge, die sich als Sägeblatt vor dem Himmel abzeichnen. Ich sah den Uferbereich des Sees vor mir, den Streifen, der im strengen Frost der vergangenen Nächte zugefroren war, sah die gelbe Bruchkante des Eises in der offen gebliebenen Strömungsrinne des Flusses Rha, auf dessen warmer Kiesbank ich oft mit Vater an der Sonne gelegen und ihm die Formen der Wolken beschrieben hatte, die über uns vorbeizogen, neben uns die Angel und das heruntergebrannte Feuer, auf dem wir die Fische gebraten hatten.

An der Wäscheleine der Mutter hingen Bettlaken und Kissenbezüge neben zwei meiner Hosen, eine Abordnung ruhiger Geister, die durch den Schnee schwebte und Vezirs Hund zum Narren hielt, der wie irr der Wäscheleine entlang sprang, um sie zu verbellen. Nichts ist schlimmer als das, was wir uns vorstellen können. Vezir musste mir helfen. Er musste Hilfe für Krähenmann holen, sobald ich das Dorf verlassen hatte.

Ich blieb stehen, um zu schauen, gefährlich lange. Die Zeit vergeht, und doch endet sie nicht, sie gleitet rückwärts, weiter und weiter rückwärts, uns hat sie bis ins Mittelalter zurückgetragen. Ich hatte eine Wand aus dem Haus geschlagen, das ich bewohnte, nun konnte ich gehen. Der Gedanke erschreckte mich, doch er machte mir auch Mut: Ich konnte gehen, nein ich musste gehen! ›Wer unser Recht bricht, wird bestraft. Wer einem von uns Gewalt antut, wird für eine Zeit, deren Länge der Rat der Ältesten bestimmt, aus der Gemeinschaft verbannt‹, so steht es geschrieben. ›Das Böse, das wir in uns tragen, darf sich einzig gegen uns selbst richten‹, heißt es weiter, ›gegen niemand anders, sonst sind wir Verbannte.‹ Soweit ließ ich es nicht kommen, ich verbannte mich selbst. Jetzt hatte ich den Grund, ohne den ich es bis heute nicht geschafft hatte, das Dorf zu verlassen und nach meinem Vater zu suchen. War die Macht meiner Vernunft groß genug, um wenigstens mir selbst erklären zu können, warum ich es getan hatte? Blieb mir nur die Flucht, die Flucht in mich selbst, damit mich von nun an nichts, das sich außerhalb von mir befand, mehr treffen konnte? Aber verlor damit nicht alles seinen Sinn? Lag von nun an ein Schatten über jedem Blick, jedem Wort und jeder Begegnung? ›Die Schuhspitzen zeigen nach vorn, die Nase auch. Es sei denn, wir blicken nach hinten‹, auch das steht geschrieben. Ich ging neben Krähenmann in die Knie, zog ihm den Futterbeutel von der Schulter, hängte ihn mir um und verließ meine Werkstatt.

Ich, Anatol Glaub, gerufen Halblaut, einziges Kind der Mariella Glaub, gerufen Minami, und des seit vier Jahren verschollenen Adalbert Anatol Glaub, gerufen Kuschwarda, verließ mein Dorf Mudra aus freien Stücken. Es gibt immer einen Anfang.

So geschah es, denn es hatte zu geschehen.

Weil ich es so wollte.

Zwei

Ich zog die Tür meiner Werkstatt hinter mir zu und tratauf die Treppe; Nordwind schnitt mir ins Gesicht, seine klingenscharfe Kälte nahm mir den Atem. Krähenmann hatte seinen Rappen Mai, einen Kabardiner aus dem Kaukasus, im geschützten Winkel angeleint, der von der Werkstatt und der Rückwand von Vezirs Destille gebildet wird. Das Pferd scharrte mit dem Vorderhuf, als ich die Stufen hinuntersprang. Bestimmt erwartete es, dass ich es in unseren warmen Stall führte, mit Stroh trocken rieb und tränkte, wie es sein Meister tat, bevor er sich zu meiner Mutter legte.

Am Fuß der Treppe war der Schnee zu einer Wechte mit scharfer Kante zusammengeweht, über die ich hinweghüpfte. Das Pferd kaute auf der Trense herum, seine Fesseln waren einbandagiert. Ich tätschelte ihm den Hals und lief in den Durchgang zur Destille, in dem die Maische zu riechen war, die Brenner Vezir in der Gärung hatte. Vor seiner Holztür war der Schnee von Dutzenden Schuhen zertrampelt; es gibt nicht viele Männer in Mudra, die dem Duft des Geistes widerstehen können, den er in seinem Gewölbe mit rauchgeschwärzter Decke brennt. Vezir stand vor dem Brennofen, das Licht der Funzeln warf seinen Schatten als Spinnenwesen an die rote Ziegelwand; das Ohr am polierten Kupferkessel, horchte er mit geschlossenen Augen auf eine Unregelmäßigkeit, die nur er hörte. Als er mich bemerkte, schob er geschwind mit gestrecktem Zeigefinger die Brille mit den runden Gläsern nach oben, die ihm auf die Nasenwurzel gerutscht war. Eine Geste, die ihm längst zur Gewohnheit geworden ist.

»Schnee ist heilig und kommt aus Afrika«, sagte er kichernd und ohne mich eines Blickes zu würdigen.

»Heilig ist gar nichts, Vezir«, gab ich zurück, »schon lange nicht mehr.«

»O doch, Halblaut, o doch, das hier zum Beispiel.«

Er klopfte mit flacher Hand auf den Kessel und deutete auf das Regal, auf dem leere Flaschen mit aufgeklebten Etiketten standen:

MONOPOLGEISTMUDRA

Im Jahr 0034 nach der Großen Transformation

»Aus Afrika kommt der Schnee sowieso nicht«, sagte ich, »weil es Afrika nicht mehr gibt.«

»Uns gibt’s doch auch noch. Und? Was riechst du heraus aus meinem Brand, Halblaut?«

Vezir strich mit beiden Händen über das vernarbte Leder seines Schurzes, in den er nie hineinwachsen würde.

»Wacholder«, antwortete ich.

»Und sonst?«

Ich schüttelte den Kopf und machte die Augen zu. Ich würde die Spielchen mit ihm vermissen. Wir lieben es, dem anderen jeden Handgriff zu erklären, den wir machen, und ihn aufzufordern, die Namen unserer Werkzeuge zu nennen, nur, um ihn korrigieren oder auf die falsche Aussprache hinweisen zu können.

»Wacholder, Wermut und Salbei«, sagte er, »meine Destille mag klein sein, doch sie …«

»Erzeugt einen großen Geist«, fiel ich ihm ins Wort, »ich weiß, Vezir, ich weiß. Du musst mir helfen.«

Jetzt sah er mich endlich an. Er zeigte mit dem Kinn auf den Futterbeutel.

»Gehört der nicht Krähenmann?«

Der Hochmut in seinem Blick erstaunt mich immer noch, dabei weiß ich aus eigener Erfahrung, dass der Ausdruck nichts mit seinem Charakter zu tun hat. Klein, wie er ist, dünn wie ein Strick, blitzt eine Überheblichkeit aus seinen Augen, die die meisten Menschen rasend macht. Als Kind ist er deswegen regelmäßig verprügelt worden, scheinbar grundlos, er hat es besser gewusst. Vezir ist ein halbes Jahr jünger als ich, wir haben im Schlafsaal des Hauses der Kinder nebeneinander gelegen und später im Haus der Beschriebenen vier Jahre ein Zimmer geteilt. Abgesehen von Mutter gibt es niemand, dem ich näher bin. Seit dem Tod des Brenners führt Vezir die Destille, wobei er sich gewissenhaft an dessen überlieferte Rezepturen hält.

Die alkoholgeschwängerte Wärme machte mich schläfrig, ich hätte mich gern auf den Hocker neben dem Brennofen sinken lassen.

»Was hast du angestellt?«

»Ich hab zugestochen.«

»Krähenmann?«

»Mit dem Messer.«

Er begann, den Kessel zu polieren, emsig und konzentriert, obwohl er doch glänzte wie ein Kupferspiegel.

»Hat er dich wieder provoziert?«

»Kümmere dich bitte um ihn, in einer Viertelstunde bin ich weg. Dann kannst du Hilfe holen.«

»Wohin?«

»Weg halt«, sagte ich.

»Der Weg entsteht, indem man ihn geht.«

»Ich weiß, Klugscheißer.«

»Kafka!«

»Ich hab im Literaturunterricht neben dir in der Bank gehockt, vergessen?«

»Kommst du wieder?«, fragte er.

»Hilfst du mir?«

Er nickte und schob die Brille nach oben. Einen Moment lang blieben wir stehen, ohne uns zu rühren, dann umarmten wir uns. Bevor er mir weitere Fragen stellen konnte, machte ich mich von ihm los und trat aus der Destille in die Kälte hinaus. Die Schneedecke dämpfte die Geräusche gründlicher ab als in meiner Erinnerung; das Schwirren der Windräder war nichts als ein Wispern, das Fräsen der Band- und Stichsägen im Sägewerk ein Singen, das ich mir auch nur einbilden mochte, so wie das federnde Klopfen von Lefeus Hammerschlägen, das aus weiter Ferne herüberklang, obwohl seine Schmiede in der Nähe stand. Wie jeden Winter war er damit beschäftigt, Mähbalken zu schärfen und gesprungene Pflüge zu schweißen. Es hatte aufgehört zu schneien. Das Windrad auf dem Dach der Destille, das Vezir die Energie liefert, surrte. Das Pferd wieherte, als ich ihm den Futtersack umband und über die Schnauze strich, es musste zu Kräften kommen.

Wie ein Dieb schlich ich durch unsere Vorrats- in die Wurstkammer, um Mutter ein letztes Mal zu belauschen. Sie sang, das Warten auf ihren Liebhaber löste ihre Zunge, es machte ihre Stimme hell und jung, ich sah in Gedanken vor mir, wie sie auf dem Bett saß, die Hände in der Höhe, als dirigiere sie ihren Lockgesang. Mutter kann nicht still liegen, nur wenn sie schläft, rührt sie sich nicht, sie hat den Schlaf der Scheintoten, liegt auf dem Rücken, mit flachem Atem, der kaum zu hören ist, das unerlöste Mädchen aus dem Märchen, Dornröschen. Ich habe ihren Schlaf lange genug bewacht, weil sie das Verschwinden ihres Mannes, meines Vaters, nicht verwand und sich einsam fühlte, sobald sie sich schlafen legte. Siehst du, Mutter, dein Sohn ist ein Geist, er kauert mit angehaltenem Atem auf dem Lehmboden wie ein Wurstdieb und stellt sich vor, wie du deinen Liebhaber herbeisehnst, dein einziges Kind hat nicht den Mut, dir in die Augen zu schauen, nicht nach dem, was es getan hat. Dein Sohn ist nicht nur eifersüchtig, sondern auch feige.

Ich gab mir einen Ruck, kroch in die Vorratskammer zurück und stahl mich in mein Zimmer über dem Stall, um den Haartornister zu packen, den mein Vater zurückgelassen hat. Im Finstern auf den Knien herumrutschend, suchte ich zusammen, was ich für die Flucht benötigte, und sah dabei das Dorf vor mir, in dem ich vor einundzwanzig Jahren geboren worden war: Bestimmt waren Männer damit beschäftigt, das Eis des gefrorenen Löschwasserteiches mit Eisenstangen zu zerschlagen, die Eberesche, unser Glücksbaum in der Mitte Mudras, trug immer noch Blätter, der Boden unter ihren Ästen war schneelos, auf den Dächern der Hütten und Schuppen, auf den Kieswegen, den Kraut- und Kartoffeläckern, Treibhäusern, Maisfeldern und Gemüsetunnels dagegen lagen Hauben aus Schnee. Auch der Schandanger mit dem Pranger und dem Schiff, das stranden wollte, die Zinnen der vier Wach- und der zwei Wassertürme mit den eisernen Wetterfahnen sowie das Dach des Turmes der Träume waren schneebedeckt. Ich sah mich im Haus der Kinder neben dem Lehrer vor der Klasse stehen, aufgeregt aber glücklich, weil ich wusste, es würde mir gelingen, das Gedicht »Mondnacht« von Joseph von Eichendorff auf die Wandtafel zu schreiben: »Es war, als hätt der Himmel / die Erde still geküsst.« Nun gab es ein weiteres Bild, das ich nie wieder loswerden sollte: Krähenmann, auf dem Rücken in meiner Werkstatt liegend, mein Messer in der Brust, gegen den Tod kämpfend.

Damit die dicken Gemäuer nicht auskühlen, ist in den kalten Monaten ein Feuermann damit beschäftigt, in den Kaminen auf den fünf Stockwerken des Turmes der Träume Feuer in Gang zu halten. Dennoch war es eiskalt, als ich auf der Treppe in den dritten Stock hastete. Ich war allein im Turm, der Feuermann war wohl damit beschäftigt, Holz zu holen. Meine Hefte fand ich sofort, unsere Träume sind alphabetisch nach unseren Namen eingeordnet und jedem zugänglich. Wir beginnen im Haus der Beschriebenen damit, unsere Träume jeden Morgen in Hefte zu schreiben, die dreihundertfünfundsechzig Seiten umfassen und die wir selber binden. Ich schnürte meine neun Hefte zusammen und verstaute sie im Haartornister. Dann stieg ich ins Obergeschoss des Turmes, in dem das Archiv der Bilder eingelagert ist. Nach Stichworten in Karteischachteln eingereihte Ansichts-, Fotografie- und Kunstpostkarten zeigen uns, wie sich die Welt und die Menschen vor der Großen Transformation darstellten. Ich nahm die Schachteln der Themen »Berufe«, »Kunst«, »Bräuche«, »Stadt«, »Krieg«, »Filme«, »Politik«, »Maschinen« und »Völker« aus den Regalen, trug sie zu einem Studiertisch und suchte mir meine Lieblingskarten heraus, um sie mir einzuprägen: die Fotografie eines Goldschmiedes in einem arabischen Land aus dem Jahr 1862, der mit seinem Blasrohr vor einem kleinen Tonofen höckelt; ein Standbild aus Fritz Langs Film Metropolis von 1926, das den Turm von Babel zeigt; das Gemälde Das Haus der Träume des Malers Albert Welti, datiert auf das Jahr 1897; eine Schwarz-weiß-Postkarte mit dem Titel Der letzte Bär – Misox 1893, auf dem sich einundzwanzig bärtige Jäger mit Stöcken und Flinten um einen erlegten Bären gruppieren und stolz in die Kamera blicken; eine Aufnahme von 1963, auf der Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem amerikanischen Präsidenten J.F. Kennedy in einer offenen Limousine durch Berlin chauffiert wird, begleitet von einer Motorradeskorte und Personenschützern in dunklen Anzügen, und das Gemälde Zur letzten Ruh des Malers Hans Bachmann aus dem Jahr 1884. ›Jede Fotografie ist eine Katastrophe, denn sie zeigt den Schrecken einer in der Vergangenheit liegenden Zukunft‹, so steht es geschrieben, ›eine Wirklichkeit, die im Augenblick der Aufnahme existierte, nun jedoch unerreichbar weit entfernt ist.‹ Ich liebte die Fotos trotzdem, aber ich durfte sie nicht mitnehmen. Sie gehören zum Archiv der Bilder, ich musste sie zurücklassen. Auch die Bibliothek, das größte Gebäude von Mudra, konnte ich nicht aufsuchen: Um diese Tageszeit war der Lesesaal gut besucht. Mir blieb nur das eine Buch, das ich vor Tagen ausgeliehen hatte und das jetzt in Vaters Tornister lag, T.S. Eliots Gedicht »The Waste Land«. Ich stellte die Schachteln mit den Fotos zurück und machte mich auf meinen Weg.

Die Schatten waren gewachsen, glasgrüne Dämmerung machte sich breit, gegen Osten war bereits die Nacht zu erahnen. Nur die Felswände der Schroffen Wächter hoch über dem Dorf trugen noch einen rötlichen Abschein, das letzte Feuer des Tages. Ich roch den Torf, den wir im Moorgebiet in der Mittelzone stechen und nur im Haus der Ältesten verfeuern, und begriff, dass ich die Abendglocken hörte, die ankündigen, dass demnächst der Strom, erzeugt von unseren Wind- und Wassergeneratoren, für zwei Stunden eingeschaltet würde.

Allen Proviant hatte ich in die beiden Satteltaschen gepackt, der Haartornister, den ich am Rücken trug, war aber immer noch erschreckend schwer. Am hinteren Zwiesel des Sattels hatte ich Schaffelle und Vaters Rosshaardecke mit dem lang verblichenen Kreuz der Schweiz festgezurrt. Seine Pelzmütze rutschte mir in die Stirn, sein Gewehr, es steckte im Futteral aus Rindsleder, das er sich selbst genäht hat, schlug mir im Takt des Pferdetritts gegen das rechte Bein. Vater hatte mir gezeigt, wie man einen Hirsch ausblutet und ausweidet, Hasen das Fell über die Ohren zieht, Fische fängt und ausnimmt, Vögel mit der Steinschleuder aus dem Himmel holt, wie der Keil zu setzen und in welche Richtung ein Baum zu fällen ist, wie man Feuer macht, das nicht nur qualmt, sondern wärmt, aus Tannenzweigen und Ästen eine Wetterhütte baut und dass man frische Kuhmilch in die Farbe mischt statt Wasser, um die Innenmauern einer Hütte zu streichen. Er hatte mir auf seinem Pferd reiten beigebracht, hatte mich Gedichte von Georg Heym und Friedrich Hölderlin gelehrt, Verse von Ovid, Liedtexte von Bob Dylan, Leonard Cohen, Georges Moustaki, Wolf Biermann und Patti Smith, er hatte mir Bücher gegeben, Lexiken und Atlanten, hatte mich mit Bleilettern einen Text absetzen und auf der Knebelpresse drucken lassen, hatte mir gezeigt, wie man Papier schöpft und Druckfarben mischt. Und am Tag nach meinem achtzehnten Geburtstag war er, zusammen mit Rachel Schaub, gerufen Watfa, der mittleren Tochter Bittibättis, verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen.

An Munition hatte ich nur zwei Schachteln Patronen eingesteckt, ich hatte nicht vor zu schießen, es sei denn, ich musste mich verteidigen. Natürlich wusste ich, ich machte mir damit etwas vor: Eine Flucht dauert so lange, wie der Proviant reicht. Und da ich nicht mit fünf oder sechs vollbepackten Eseln durch das Tor reiten konnte, würde ich jagen müssen, sofern mich nicht eine andere Gemeinschaft bei sich aufnahm.

Es fiel mir schwer, den hundert Meter breiten Streifen Brachland direkt vor dem Haupttor zu durchqueren, den wir gerodet und von allen Sträuchern, Büschen, Bäumen und Steinen gesäubert haben, um niemandem Deckung zu bieten, der sich unserem Dorf nähert. Hier reite ich, ich kann nicht anders! Ich sah Krähenmann vor mir, mein Messer in der Brust. Ich spürte die fragenden Blicke der Wachen in meinem Rücken, sie wussten, ich hatte nicht die Erlaubnis des Rates der Ältesten, das Dorf zu verlassen, um einen Auftrag auszuführen. Trotzdem hielten sie mich nicht zurück. Wir behandeln uns nicht wie Gefangene, wir sind frei. Das meint natürlich auch, frei zu gehen, so wir bereit sind, die Konsequenz auszuhalten. ›Welcher Vogel hat das Herz, in einem Käfig zu singen?‹, heißt es in den Schriften der Ältesten, und weiter: ›Welcher Vogel hat das Herz, im Dornenbusch zu singen, der sein Federkleid verletzt?‹

Während ich das gerodete Brachland durchritt, stellte ich mir vor, einen Mantel zu tragen, schwer und lang, einen Schutzmantel aus Hirschleder, der mich unsichtbar machte, nicht zu verletzen durch Blick noch durch Pfeile. Das Abendlicht war milchig, als betrachtete ich die Welt durch ein Tuch. Die Wetterfahnen auf den Türmen quietschten im Nordwind. ›Wer in den Wind tritt, der steht im Wind‹, so steht es geschrieben. In meinen Ohren war ein Schrillen, leise, aber schmerzhaft, das auf einen Schlag aufhörte, als ich den Todesstreifen durchquert hatte und in den tannenfinsteren Wald, in dem nichts ist, einritt und zwischen den Stämmen verschwand.

Ich kam gut voran, das Pferd schnaubte, dampfte. Siehst du mich, Mutter, dachte ich, hinter dem im eigenen Tritt nickenden Pferdeschädel, denkst du an mich? Mach die Augen zu, dann bin ich in deinem Kopf, im Sattel deines Liebhabers, mitten im Wald, im Schnee, dein Sohn. Aber deine Gedanken sind bei ihm, nicht bei mir und auch nicht bei deinem verschwundenen Mann. Du stehst in der Tür unserer Hütte, Vaters Militärmantel übergeworfen, ich sehe dich, gleich wirst du wütend, keiner lässt eine Frau wie dich warten, du wirst ihm den Marsch blasen, das nimmst du dir auf jeden Fall vor, und er wird lachen über deine Vorwürfe, das weißt du, lachen über sein Geschrei, küssen wird er dich, Krähenmann, küssen und hochheben, bevor er dir den Mantel von den Schultern streift, wenn du wüsstest! Wunderst du dich über das dunkle Fenster meiner Werkstatt, darüber, dass kein Rauch aus dem Ofenrohr steigt, ich müsste doch an der Arbeit sein? Ich sehe dich, Mutter, du wirst weinen, wenn du begreifst, was ich getan habe, verachten wirst du mich, verfluchen, da reite ich, siehst du? Wirst du mich hassen?

Kniff ich die Augen zu, sahen die von Windböen aufgewehten Schneefahnen aus wie Männer in weißen Mänteln. Mein Vater hätte gewusst, wohin ich ritt. Der Bretterverschlag, zu dem ich unterwegs war, ist der äußerste Posten, wenn wir auf die Jagd gehen. Die Hütte steht auf einer Anhöhe am Rand des Waldes, in dem nichts ist. ›Sind alle Zelte abgebrochen, ist der Horizont erneut endlos weit und offen.‹ Ich war zu jung gewesen, als Vater mir die Erkenntnis der Ältesten beibringen wollte. Was denn für Zelte, hatte ich ihn gefragt, und er hatte sanft lächelnd den Kopf geschüttelt.

Die Rauchsäulen aus dem Dorf standen über den Wipfeln, bereits weit entfernt, gedrechselte Zopfsäulen, die sich in der Höhe zu nebelartigen Schwaden sammelten und verweht wurden. Ich ritt an der zerfallenen Eisenbahnremise und dem Verschubgeleise vorbei, auf dem ich nie einen Zug hatte fahren sehen, der verschneite Prellbock hätte auch ein Felsbrocken sein können. Das kahle Gezweig mächtiger Laubbäume wölbte sich in der zügig wachsenden Dämmerung zu einem Tunnel, den ich im Galopp durchritt. Bergbach Rutha führte nach dem Regen des Herbstes Hochwasser und schäumte bis zur Krone seines Bettes, ein unbändiges Schuppentier, dessen Tosen auf dem Weg talab Richtung See jedes Geräusch übertönte. Ich ritt über den schwingenden Steg, den wir im Frühjahr angelegt hatten, meine Schultern streiften Zweige, die, von der Schneelast befreit, sirrend in die Höhe schnellten. Eine Wolke erhob sich, ein Krähenschwarm, von mir aufgescheucht; er stieg hoch, drehte wie auf Kommando ab und stieß nieder, um einen Scheinangriff auf mich zu fliegen, verlor sich dann aber, jäh nach oben wegziehend, im Glimmern des Abendhimmels. Ich hatte mich unwillkürlich geduckt, während ich dem brausenden Schwarm nachsah, und an den Leib des Rappens gedrückt, der unter der ungewohnten Berührung erschauderte.

Keerom

Er hat das möblierte Appartement an der Keerom Streetim Netz gefunden und für zwei Monate gemietet. Es liegt im achten Stockwerk, der Blick geht über das Dach des High Court und die Wipfel des Company’s Garden Richtung Tafelberg, der hinter den ansteigenden Ausläufern der Stadt als Amboss in den Grund gerammt ist. In den neun Tagen, die er jetzt in Kapstadt ist, hat er den abgeplatteten Gipfel ein einziges Mal zu sehen bekommen, weil er sich sonst unter den Wolken verbirgt, die der Volksmund Tischtuch nennt, wie er gelesen hat. Im Reiseführer fand er auch den Namen des Windes, Cape Doctor, der die Luft flirren und Fenster- und Türflügel tanzen lässt. In seiner ersten Nacht in Südafrika hat er auf dem Rücken gelegen, von Minute zu Minute wacher und verkrampfter, weil er versuchte, das Klappern, das von einer losen Dachrinne stammte, wie er annahm, zu ignorieren oder in seiner Phantasie in ein Geräusch zu verwandeln, das ihn beruhigte oder sogar einschläferte. Als er um drei Uhr morgens doch aufgestanden ist, frustriert und wütend, hat er festgestellt, dass die Scheibe des Fensters im Wohnzimmer im Cape Doctor ratterte. Er hat die Schränke des Appartements durchsucht und unter dem Spülbecken die Kartonverpackung des Toasters gefunden und in Streifen zerrissen, um sie zwischen die untere Hälfte des Fensterrahmens, die sich nach oben schieben lässt, und die Wand zu zwängen und die Scheibe so festzuklemmen.

Dass im Wohnzimmer mit der Küchenecke kein Tisch stehen könnte, abgesehen von einem Couchtischchen, das ihm bis zu den Knien reicht, hat er nicht erwartet. Ein Schriftsteller braucht einen Tisch, so viel steht fest! Es hat ihn Überwindung gekostet, sich mit Notebook, Lesebrille, Bleistift und Notizbuch an der Theke einzurichten, an der er frühstückt. Jetzt hockt er also auf einem Barstuhl ohne Lehne, während er sich auf die Suche nach Fehlern in seinen geschriebenen Sätzen macht. Aber er hat sich mit dem ungewohnten Arbeitsplatz ebenso arrangiert wie mit der Tatsache, dass der staatliche Stromversorger Eskom den Bedarf nicht decken kann und den Strom täglich zwischen 13 und 15 Uhr abschaltet. Das Appartement ist klein, aber zu viel Platz hat ihm bei der Schreibarbeit noch nie geholfen. Das Bett ist breit und nicht zu weich, das Schlafzimmer behaglich. Die gerahmten Kunstdrucke, die an den Wänden hingen, hat er unters Bett geschoben. Das Fenster des Badezimmers geht auf einen Lüftungsschacht, und wenn er in der Wanne liegt oder auf der Toilette sitzt, hört er Stimmengewirr aus dem Restaurant Seven Cats im Erdgeschoss und lauscht den Gesprächen in Afrikaans und in einem spitzen Englisch, das nach verkniffenen Lippen klingt. Auf der Toilette hockend, erinnert er sich daran, wie er in diesen Momenten früher geraucht hat, und heute wohl genau deshalb darauf achten muss, dass ihm nicht die Beine einschlafen, wenn er zu lange sitzen bleibt, weil er eben geraucht hat, früher, viel zu viel geraucht hat.

Er hat noch nicht gekocht, seit er in Kapstadt ist, obwohl er eingekauft hat in einem Supermarkt an der Wale Street, in dem er der einzige Weiße war, Pasta, Pelati, Reibkäse, Hackfleisch und Rotwein, wie an jedem Ort, an dem er bisher geschrieben hat. Sobald es dunkel wird, hält ihn nichts im Appartement. Um in die Long Street mit den schmiedeisernen Balkonen und hoch über dem Asphalt schwebenden verglasten Veranden zu gelangen, in denen Kerzen brennen, diese Amüsiermeile, in der sich Restaurant an Restaurant, Bar an Bar und Club an Club reiht, muss er nur die Dorp Street hochgehen, eine Strecke, die nun tatsächlich zu kurz ist, um ein Taxi zu benützen. Sonst muss er in jedem Fall ein Taxi nehmen, sobald es dunkel ist, so kurz die Strecke auch sein mag, das hat ihm der Vermieter bei der Schlüsselübergabe mit erhobenem Zeigefinger eingeschärft, und er hat es dem Männchen mit poliertem kahlem Nusskopf versprochen; bisher hat er sich daran gehalten, auch wenn er es beschämend und lächerlich findet, für fünfhundert Meter in ein Taxi zu steigen und damit den Fahrer gegen sich aufzubringen.

Das Appartement ist ein Adlerhorst und somit exakt das Versteck, das er für ungestörtes Arbeiten benötigt; in einem Versteck mit einer solchen Sicht hat er allerdings noch nie geschrieben. Er fühlt sich der Welt auf angenehme Weise entrückt und in der Rolle bestätigt, die er seit drei Jahrzehnten innehat, wie er gerne glaubt: der Rolle des Beobachters, der am Rand steht. Unbestechlich, kalt. Im Gebäude gegenüber, in dem mehrere Versicherungen, eine Filiale der Ned Bank und diverse Firmen untergebracht sind, hat er eines Nachts beobachtet, wie sich eine Frau und ein Mann küssten, ohne sich daran zu stören, dass die Tür des Büros offen stand, blind für den Mann zwei Stockwerke über ihnen auf der anderen Straßenseite, den Schriftsteller aus Europa, der sie beobachtete und nur darauf wartete, dass sie ihn bemerkten.

Er weiß das Notebook in seinem Rücken und hat doch kein schlechtes Gewissen, weil er hier am Fenster steht, statt seine vor Monaten geschriebenen Sätze zu lesen und eventuell zu verbessern. Noch vor Kurzem hat er ganze Vormittage und Nachmittage am Schreibtisch über Fassungen seiner Texte gesessen, Stunden, ohne einmal länger Pause zu machen, ein Sklave seines Pflichtbewusstseins, seines Ehrgeizes. Das ist vorbei. Heute kann er sich nicht länger als ein paar Minuten konzentrieren, schon schweifen seine Gedanken ab. Er kann sich, diese Gelassenheit besitzt er mittlerweile, Zeit nehmen. Ein guter Satz, weiß er, lässt sich genauso wenig erzwingen wie das Glück. Weiß er denn, was ein guter Satz ist? Und das Glück? Was ist das Glück? Um wieder an den Ort zurückkehren zu können, an dem er sich nicht länger als nötig aufhalten will, weil er ihn zur Genüge kennt, den Ort der Erfindung, der Fiktion, den Ort der Lüge, wie er ihn insgeheim nennt, um also wieder in die Welt der Sprache zurückkehren zu können, bleibt ihm jeweils nichts anderes übrig, als aufzustehen und sich für eine Weile mit anderen Dingen zu beschäftigen oder sich mit sich selber zu befassen, ohne freilich zuzulassen, damit zum Thema zu werden, über das er schreibt.

Wenn er die Einfahrt der Tiefgarage gegenüber sehen will, muss er auf die Zehenspitzen gehen und so nah an die Scheibe treten, dass seine Nase das kühle Glas berührt. Der Stadtstreicher, dem er den Namen Paperman gegeben hat, ist dabei, seinen Platz zu räumen. Offensichtlich wird geduldet, dass er die Nächte in der Einfahrt verbringt, ziemlich sicher lautet die Vereinbarung, dass er zu verschwinden hat, bevor die ersten Angestellten mit ihren Autos in die Tiefgarage einfahren. Der Schwarze ist groß, hager und wahrscheinlich alt, auch wenn er sich aufrecht hält und seinen bepackten, bemalten Holzkarren scheinbar mühelos die steile Dorp Street hochstößt, in Richtung Bo-Kaap, wo er hoffentlich einen Ort hat, an dem er der brutalen Hitze tagsüber entgeht. Der Obdachlose strahlt eine Würde aus, die etwas Höhnisches an sich hat: Mir geht es beschissen, und doch besitze ich mehr Stolz als du! Er beobachtet, wie der Schwarze sorgsam Decken, Stoffe, Plastikbahnen und Plachen zusammenfaltet, Zeitschriften, Zeitungen und Kartonstücke zu Bündeln schnürt und alles nach einem ausgeklügelten System in den Karren schichtet. Keine Fläche, keine Lücke bleibt ungenützt. Zuletzt zieht der Mann eine Mütze mit steifem Schild aus einer der Taschen seiner geräumigen Cargohose, das tut er jeden Morgen, setzt sie auf und hebt grüßend die Hand, bevor er sich auf seinen Weg macht, ohne den Blick zu heben, weil er weiß, er wird von einem weißen Mann im achten Stock des Appartementhauses gegenüber beobachtet, der ebenfalls die Hand zum Gruße hebt, verschwörerisch, als gäbe es irgendetwas, das sie teilten. Wieso hat er den Mann noch nie angesprochen? Weil es einfacher ist, sich das Gespräch, das sich daraus ergäbe, vorzustellen und in Worte zu fassen, die sich aufschreiben lassen!

Einmal hat Paperman in der Einfahrt Feuer gemacht, die Flammen haben ihn verunsichert, verängstigt. Was hast du hier verloren, Paperman? Er setzt sich auf den Barstuhl und berührt die Tastatur des Notebooks. Der Bildschirm wird hell, Don Li setzt ein, doch das nützt nichts. Er hat den Faden verloren, wird Fehler finden, die vielleicht gar keine sind, andere dafür überlesen. Oft genug gibt er die Schuld für seine kurzen Blockaden der Musik, die er auf dem Notebook abspielt, während er arbeitet. Er hat noch keine Zeile in seinem Leben geschrieben, ohne Musik zu hören. Es liegt, das weiß er, nie an der Musik, wenn er nicht weiterweiß, natürlich nicht.

Er stoppt »Out Of Body Experience«, schaltet das Gerät aus und klappt es zu, sorgsam, als würde ihm das später helfen, den Einstieg in seine Korrekturarbeit zu finden. Wie lautet der letzte Satz, den er gelesen hat? Bereits vergessen. Das letzte Wort? Es gibt so viele Fragen, die man stellen kann, und seit einigen Jahren stellt er sie sich tatsächlich, wenigstens am Schreibtisch, in der Welt, die er sich zurechtbiegt, wie es ihm passt. »Erschauderte!« So lautet das letzte Wort, das er gelesen hat. »Berührung« das zweitletzte. Die Hitze macht ihm zu schaffen. Er tritt an die Spüle und dreht den Wasserhahn auf, um sich die Handgelenke zu kühlen, aber die Leitung gibt nichts als ein müdes Furzen von sich. Der Geruch, der ihm in die Nase steigt, erinnert ihn an faule Eier. Es gibt zum vierten Mal kein Wasser, seit er in der Stadt ist. Er wird 5-Liter-Flaschen heranschleppen müssen, um in diesen Fällen wenigstens die Toilette spülen zu können.

Schon am ersten Tag hier in Kapstadt hat er sich vorgenommen, im Boom-Boom Black Pepper an der Ecke Loop Street und Pepper Street zu essen. Heute wird er dort frühstücken, Kaffee und Pancakes mit zerlassener Butter und Honig, und den Rucksacktouristen zusehen, die aus den Hostels in die Morgensonne hinaustreten und gähnend und blinzelnd für einen schutzlosen Augenblick aussehen, als wüssten sie nicht, wer sie sind. Dann wird er weiterkorrigieren. Das Smartphone steckt er ein, die iWatch3, die ihm seine Freundin zum 55. Geburtstag geschenkt hat, lässt er auf dem Nachttischchen neben dem Bett liegen. Die Uhr kann zu viel. Die mechanische Armbanduhr fällt ihm ein, die er als Junge zur Firmung geschenkt bekommen hat, Mirexal, eine günstige Kaufhausuhr, die mehr als dreißig Jahre lang funktionierte und niemals nach- oder vorging.

Das Boom-Boom Black Pepper ist fast leer, im Licht, das durch die breite Glasfront fällt, stehen Staubsäulen. Hätte er von außen gesehen, dass auch in diesem Lokal Reihen von Heliogramm-Screens schweben, hätte er woanders gefrühstückt. Er geht auf den freien Zweiertisch am Fenster zu und sieht, wie ein Mann, der mit einer Frau mit hüftlangen Rastazöpfen an der Bartheke sitzt, aufsteht und mit ausgebreiteten Armen auf ihn zustrebt.

»Yo man«, sagt der Mann mit lauter selbstherrlicher Stimme und deutlichem Akzent, »that’s my nigga, that’s my nigga!«

Der Mann bleibt viel zu dicht vor ihm stehen, und er tritt einen Schritt zurück, will umdrehen und das Boom-Boom Black Pepper verlassen, spürt aber die vage Verpflichtung, sich behaupten zu müssen. Er darf auf keinen Fall zurückweichen, sagt er sich. Aber warum nicht? Der Mann riecht nach Sonnenöl und Essig, seine Finger glänzen. Isst er Fritten zum Frühstück? Sein Shirt, auf dessen Brust in altmodischen Lettern Bakoven Bay steht, hat Schweißränder unter den Achseln. Die langen Haare des Mannes sind struppig und ausgebleicht, er verbringt wohl viel Zeit im Freien. Warum erstaunt es ihn, dass der Mann nicht tätowiert ist? Jetzt ist auch die Frau aufgestanden, wie schön sie ist, sie strahlt etwas aus, das ihn verunsichert.

»Haven’t got a clue, ha?«

Der Mann ist ernsthaft erstaunt, dass er ihn nicht erkennt. Mit wem wird er verwechselt, wer ist er in den Augen des Mannes? Soll er das Missverständnis aufklären und sich vorstellen? Oder soll er mitspielen und abwarten?

»Lass ihn!«

Die Frau mit den Rastazöpfen, die dem Mann beruhigend auf die Schulter tippt, ist Deutsche, aus dem Norden, wie er dem Akzent anzuhören glaubt. Hamburg? Ihre nackten Schultern und Arme sind rot, auch Nase und Stirn hat sie sich in der afrikanischen Sonne verbrannt.

»Aber das ist er! That’s my nigga!«

»Ist er nicht!«, sagt sie mit ruhiger Stimme.

»Bist du nicht?«

Jetzt redet auch der Mann deutsch. Er sieht ihn abwartend an, unsicher, was jetzt zu geschehen hat. Da stehen sie, wortlos und unschlüssig, worauf warten sie? Wäre die Szene Teil des Textes, an dem ich sitze, denkt er, wäre es jetzt Zeit für eine Erinnerung an eine prägende Episode aus der Kindheit. Eine Rückblende, die Motive für das Verhalten des Mannes liefert. Jämmerlich. Er kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.

»Wer bin ich nicht?«

»My nigga!«

Das zarte Zirpen, mit dem Nipper die Kollektion neuer Songs anzeigt, die das App ihm jeden Morgen um zehn Uhr in seine Cloud schickt, irritiert den Mann, er sieht sich um. Auf der Long Street wird gehupt, die Morgensonne flutet den Raum mit weichem Licht, in dem die Gäste für einen Moment schweigend dasitzen. Hat ihnen jemand befohlen, sich an etwas Schönes zu erinnern, das sie vergessen oder vielmehr verdrängt haben? Er wehrt sich erfolgreich gegen den zwanghaften Wunsch, das Smartphone aus der Hosentasche zu ziehen, sich durch die Songliste zu scrollen und nach bekannten Titeln zu suchen.

»Entschuldigen Sie, ich habe Sie mit jemandem verwechselt.«

Der Mann zuckt mit den Achseln, dreht sich um und lässt ihn stehen. Gibt er eine Nebenfigur ab, die einen Auftritt verdient? Der Mann hinkt, das gäbe natürlich Anlass für eine Episode in seiner Kindheit, einen prügelnden Vater, einen Fahrradunfall. Wann genau haben Jüngere angefangen, ihn zu siezen?

»Mit seinem Vater«, sagt die Frau und lächelt, »er hat dich mit seinem Vater verwechselt.«

»Er nennt seinen Vater ›my nigga‹?«

»Du willst gar nicht wissen, wie er mich nennt.«

Sie senkt leicht den Kopf und geht dann zur Bartheke hinüber. Zwischen ihren Schulterblättern hat sie sich eine liegende Acht tätowieren lassen, das Zeichen der Unendlichkeit. Alles hat eine Bedeutung, geht ihm durch den Kopf, nicht nur in Texten, auch in der Wirklichkeit. Gerade da! Es ist der erste Blick, der zählt! Der erste Eindruck, der erste Satz, der dir einfällt! Früher hat er tatsächlich an diesen Unsinn geglaubt. Heute kürzt und streicht er besonders gerne, schreibt jeden Satz wieder und wieder um, überzeugt davon, jeder Stein, so gut er auch liege, müsse umgedreht und an anderer Stelle hingelegt werden. Er zögert, er könnte sich zu den beiden setzen, entscheidet sich stattdessen aber für den freien Zweiertisch am Fenster. Ist es nicht lohnender, sich das Gespräch mit dem Paar nur vorzustellen? Einfacher ist es auf jeden Fall. Sie sind Geschwister, sagt er sich und öffnet die Karte, der Bruder ist in seine Schwester verliebt, sie weiß es, sie hat ihn in der Hand. Wie im Leben, denkt er und entscheidet sich nicht für Pancakes, sondern für Spiegeleier mit Speck und mexikanischen Bohnen. Die Heliogramm-Screens zeigen ausschließlich Newskanäle, das ist selten, ntt, gazprom-news, apple-africa, apple-usa. Sein Blick streift über die Schirme, das Earpiece lässt er am Tisch hängen, er macht sich seit einiger Zeit ein Spiel daraus, Newsbeiträge ohne Ton verstehen zu wollen: In der Freien Katalanischen Republik wird gewählt; die Strände an der französischen und italienischen Mittelmeerküste sind wegen Zehntausenden giftiger Feuerquallen geschlossen worden, um sie bis zum Beginn der Badesaison räumen und säubern zu können; achtzig Prozent der Eschen in Europa sind von einem Pilz befallen, der sie in kürzester Zeit absterben lässt; nach Guinea, Liberia, Sierra Leone und Nigeria hat die WHO aufgrund des neuen Ebola-Virus auch in der Demokratischen Republik Kongo Schutzstufe 4 ausgerufen und eine Ausgangssperre und Quarantäne verhängt; nach wochenlangen Regenfällen sind im Nordosten Chinas die Uferauen des Amur überflutet worden, dreieinhalb Millionen Chinesen werden evakuiert, die Schäden belaufen sich auf geschätzte 23 Millionen Yuan, was 28 Milliarden Neuro entspricht. So viel hat er ohne Ton verstanden. Für die beiden Beiträge, die auf apple-usa in einem Loop wiederholt werden, braucht er den Kommentar; er greift sich das Earpiece, setzt es auf und wählt den richtigen Kanal: In den US-Bundesstaaten Ohio und Illinois ist der Notstand ausgerufen worden, nachdem resistente Schadpflanzen wie Katzenschweif und Traubenkraut – die sich ausbreiteten, weil Farmer über Jahrzehnte flächendeckend Pestizide versprühten – die gesamte Mais-, Soja- und Weizensaat überwucherten. Der andere Beitrag zeigt Plantagen mit verdorrten Orangenbäumen in Florida, in der Punjab-Region in Pakistan und auf Zypern und Malta. Versuche, den Asiatischen Zitrusblattfloh, der die Gelbe Drachenkrankheit in die Orangenbäume trägt und sie damit tötet, mit einer Killerwespe zu bekämpfen, sind gescheitert. Er hat über die Seuche gelesen, sogar an den Namen der Wespe erinnert er sich, Tamarixia, während auf dem Screen die Frage »The End Of Our Orange-Juice?« eingeblendet wird. Er hängt das Earpiece an den Tisch. Welche Kriterien muss eine Wahrnehmung erfüllen, damit sie Eingang in seine Texte findet?

Die Karosserien der Google-Mobiles, die in dichter Kolonne Touristen durch die Long Street karren, begleitet von zwei Sicherheitsbeamten auf Motorrädern, werfen Lichtsicheln über die Wände des Lokals. Die Frontansichten der Mobiles erinnern ihn an die Gesichter von Koalas. Die Scheiben sind verspiegelt, die Hybridmotoren nicht zu hören. Erst jetzt fallen ihm die Müllsäcke auf, die am Straßenrand zu wankenden Bergen aufgetürmt sind; ein Mann vertreibt mit einem Stecken streunende Hunde, die nach Futter suchen. Streikt die Müllabfuhr, wie in dem Fernsehbeitrag angekündigt wurde, den er sich gestern angesehen hat? An einer Bar gegenüber steht ein Satz, der letzte Nacht noch nicht da war, die rote Farbe ist verschmiert, die Buchstaben sind kaum zu entziffern, der Sprayer musste sich beeilen, denn an der Long Street hat es über jedem Lokal und Geschäft Überwachungskameras, zudem fliegen die Security-Drohnen hier auch nachts dichter als in anderen Teilen von Kapstadt, wie er gelesen hat. MOVE FAST AND BREAK THINGS. Wie lange es wohl dauern wird, bis die Aufforderung übermalt ist? Die Effizienz der städtischen Angestellten, die Graffiti und andere unerwünschte Spuren beseitigen, ist erstaunlich, er hat sich überlegt, sie bei der Arbeit zu filmen, dann aber aus Angst vor Scherereien mit den Behörden darauf verzichtet. Der Müll bleibt liegen, die Graffiti aber werden beseitigt! Was würde wohl Mark Zuckerberg dazu sagen, wenn er tatsächlich aufstünde und anfinge, das Lokal auseinanderzunehmen, denkt er und nimmt der Kellnerin den Teller mit seinen Spiegeleiern ab, beobachtet von der Rastafrau.

Drei

Ich erwachte, starr vor Kälte, stand aber nicht auf, umFeuer zu machen, gelähmt vor Angst, ich könnte mich in der Finsternis der Bretterhütte verlieren. Ich sah Krähenmann vor mir in meiner Werkstatt liegen. Lebte er? Die Pritsche knarrte, obwohl ich mich nicht bewegte, ich fing an zu pfeifen wie früher als Kind, allein in meinem Zimmer über dem Stall, erst leise, bald lauter, bis sich Umrisse im Verschlag zeigten: Regal, Tisch, Stuhl, Eisenofen, Vaters Haartornister, die Satteltaschen. Krähenmann bewegte sich, ein Gespenst meines schlechten Gewissens, er stand auf, unverletzt, er hob die Hand, sein Gesicht sah ich nicht, er löste sich auf, und sein Bild wurde abgelöst von dem im Kalten See festgefrorenen Schwan. Ich war fünf Jahre alt gewesen, eine glückliche Zeit, in der man alles glaubt, mein Vater hatte eine Leiter aufs Eis gelegt und war auf das festgefrorene Tier zugekrochen, das in seiner Angst mit den Flügeln schlug, mit dem Schnabel aufs Eis einhackte und ein tief aus der Kehle aufsteigendes, verzweifeltes Fauchen von sich gab, das ich nie vergessen habe. Erst als sich das Eis unter dem Gewicht des Vaters dunkelblau verfärbte, war er in seinen brusthohen Wathosen ans Ufer in Sicherheit gekrochen. Das Fauchen des Schwanes war leiser geworden, das Schlagen seiner Flügel lahmer. Abends hatte Vater mich in den Arm genommen, verlegen lächelnd, wohl weil er sich die Lüge zurechtlegte. Was tatsächlich aus dem Schwan geworden ist, habe ich nie erfahren, ich glaubte Vater, der mir erzählte, er habe sich ohne Hilfe befreien können, habe sich in die Luft erhoben und sei stolz seeabwärts geflogen. Bilder trieben mir entgegen, ich spürte das Zerren meines ersten Drachens in der Hand, durch welche die Schnur lief, an der ich ihn auf dem Richtplatz am Himmel hielt, hoch über Mutter, Vater und mir, ein pfeilschnelles Dreieck in meinen Lieblingsfarben, rot und schwarz, spürte, viele Monate später, den Schlamm zwischen den Zehen, die Berührung der scharfen Schilfrispen, die ich mit den Händen teilte, während ich dicht hinter Mutter durch den Schlick in den See watete, vorbei an den flachen Kähnen unserer Fischer, vorbei an ihren Schleppnetzen, mit denen sie im Seichten Krebse abfischten, Netze, die auf Holzgestellen am verschilften Ufer trockneten, spürte, wie sich der See als Samtmantel um mich legte, als ich nach ihr hineinglitt, die Hände auf der Oberfläche des Wassers, das die Sonnenwärme länger speicherte als die Luft. Wir können nichts für unsere Träume? Was für ein Irrtum. ›Wir sind unsere Träume!‹, so steht es geschrieben. Wir sind das einzige Lebewesen, dem bewusst ist, alles kann sich von einer Sekunde zur nächsten ändern. Nichts ist sicher, nur der Tod. Kein anderes Lebewesen muss mit dieser Gewissheit leben, mit diesem Schatten. Wir wissen, dass wir sterben, wie ist damit zu leben? Aber nicht nur ein Kind hat die Macht, sich mit seiner Phantasie in einen anderen zu verwandeln. Diese Macht, das lehren uns die Ältesten, besitzt auch die Phantasie von uns Erwachsenen. ›Wir sind, wer wir sein wollen. Wir sind, wer wir uns zutrauen zu sein: der Adler über dem Dorf. Der Junge, der keine Angst kennt. Der Fuchs im Bau. Ein Stein, Astloch, Blatt, ein alter Mann, der sich auf dem sonnenwarmen Kiesbett des Flusses niederlässt, den letzten Abend zu erwarten‹, so steht es geschrieben. Während ich wegdämmerte, hörte ich, wie Krähenmanns Pferd im Stall schnaubte und schnaufte, wohl im Schlaf.

mitten im Fluss stehen farbenfrohe Kabinen auf Stelzen die Frauen nehmen rituelle Bäder die Männer sitzen im Sand und rauchen Tabak den sie in Stadtpläne gerollt haben ich rauche nicht der Himmel gehört nicht zu diesem Bild ich hole ihn ein und falte ihn zusammen

Licht bestrich die Schneehänge, dahinter stand die Silhouette des Waldes. Der Dunst, der noch im Morgengrauen die Sicht verunmöglicht hatte, war aufgelöst, das Gewölbe des Himmels hoch, weit, leer. Es hatte die ganze Nacht geschneit. Die Welt, unter einen Glassturz gerückt, still und friedlich, stand wie gemalt. Kein Vogel flog. Ich blieb am Fenster, bis mir vor Kälte nichts anderes übrig blieb, als mich aus der Erstarrung zu lösen und den Tag zu beginnen. Ich aß Zwieback, Dörrfleisch und kalten Maisbrei. Den Block gepresster Teeblätter nahm ich zwar aus der Satteltasche und legte ihn auf den Tisch, aber ich machte kein Feuer, nicht jetzt, wir mussten weiter. Im Dachgebälk klebte ein Vogelnest, zu Pergament vertrocknet.

Im Stall war es wärmer als in der Hütte, es stank nach Rossseich. Der Rappe schien sich in meine Hände zu schmiegen, als wolle er sich umsinken lassen. Während ich ihn mit Stroh abrieb und ihm danach den Futtersack umband, sah ich mich unseren Schafen in Mudra Futter in die Holzschüsseln geben und geschnittene Kirschzweige dazuwerfen; das Schaben der Schafszähne und der Stallgeruch hatten mich schon als Kind beruhigt. Zaumzeug und Sattel ließ der Rappe sich problemlos anlegen, das Gewicht der Satteltaschen aber schien ihn zu stören: Er fing an zu wiehern und unbeherrscht den Schädel zu schütteln, dass mir die Mähne ins Gesicht peitschte. Träumen Pferde, fragte ich mich, trat aus dem Stall und ging im knirschenden Schnee auf und ab, die Arme schwingend, um das Tier eine Weile allein zu lassen, damit es sich beruhigte. Erste Sonne sprühte Funken von den Ästen der höchsten Tannen. Es würde ein klarer, kalter Tag werden.

Du siehst den Jungen, Mutter, er liegt in deinem Kopf wie auf einer Bühne. Ich gebe der Szene Abendlicht und lasse Büsche und Bäume aus dem Schnürboden der Erinnerung niederfahren. Er liegt bäuchlings im Wald, in dem nichts ist, mitten auf der Lichtung, die wir Curtimon nennen, die Beine gespreizt, die Arme ausgestreckt, als gelte es zu zeigen, wie kräftig sie geworden sind, nach der Arbeit mit den Männern im Holz und im Sägewerk. Die Lichter ihrer Fackeln schwanken, das erkennt der Junge aus den Augenwinkeln, er hat den Kopf zur Seite gedreht, obwohl es nicht erlaubt ist, er schaut den Männern nach, die sich in Einerkolonne in den Wald zurückziehen. Bis auf die kurze weiße Hose ist der Junge nackt, sein kahl geschorener Kopf glänzt im Dämmer. Er liegt da, ohne sich zu rühren, presst sich auf die Erde, will sich unsichtbar machen, will im Boden versinken. ›In der Dämmerung‹, heißt es, ›schläft der Wald ein, nachts aber erwacht er.‹ Weint der Junge? Mit wem redet er, er ist doch allein? Es wird dunkel. Und dann finster. Und doch vergeht keine Zeit. Die Angst ist keine Menschenkrankheit, ein Hirn genügt, sie zu empfinden und als ebenbürtigen Gegner zu erkennen. Er hat Angst. Angst vor der Nacht, die ihn umschließt, der Nacht, in der ›die Gestalten unterwegs sind‹, das hat man ihnen beigebracht, ›die keine Angst kennen, die Gestalten, die jeden riechen, der sich fürchtet‹. Der Junge ist an diesem Tag dreizehn Jahre alt geworden, damit steht er im Recht, in den Kreis aufgenommen zu werden, natürlich nur, wenn er seiner Angst standhält. Res Heim, der das Alter eine Woche vor ihm erreichte und aufgenommen werden sollte, war schwächer als die Angst; nachdem die Männer des Dorfes ihn auf der Lichtung zurückgelassen haben, muss er irgendwann aufgesprungen und in den Wald, in dem nichts ist, hineingelaufen sein. Als er nach zwei Wochen wieder im Dorf auftauchte, war er stumm; er ist es geblieben. Sein linker Daumen war gebrochen, ein Schaufelzahn fehlte. Resli zog ins Haus der Unbeschriebenen und wurde zuerst Powidl als Gehülfe zugeteilt. Danach reichte man ihn von Haus zu Haus, von Werkstatt zu Werkstatt weiter, denn so und nicht anders steht es geschrieben über jene, die kleiner sind als ihre Angst. Resli versuchte sich als Rübenkocher, Salzsieder, Holzer, Spargelstecher, Köhler und Steinbrecher, er war in der Kolonne, die das Saatgut ausbringt, war der Gießer-, der Mäher- und der Fischerbrigade zugeteilt, zu nichts war er, der Unbeschriebene, zu gebrauchen. Auch mir musste Resli zur Hand gehen, stellte sich aber so ungeschickt an, dass ich die Ältesten bat, ihn einer anderen Werkstatt zuzuteilen. Und so zog Resli Heim weiter. Er tut es bis heute, ein Unbeschriebener, einer ohne neue Namen, Resli bis ans Ende seiner Tage. Was wäre aus ihm geworden, hätte er seiner Angst standgehalten in jener Nacht auf der Lichtung Curtimon, wer wäre er geworden, hätte er seine zwei neuen Namen erhalten?