Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jaron Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

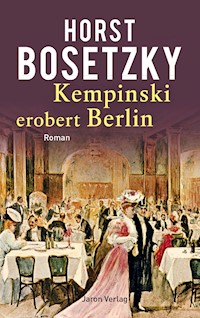

Das Berliner Familienunternehmen „Kempinski“ erlangte zu Kaiserzeiten Weltruf. Bekannt war das Restaurant für sein besonderes Flair, seine kulinarischen Köstlichkeiten und nicht zuletzt seinen charismatischen Besitzer Berthold Kempinski, der eine Geschichte ins Rollen brachte, die ihresgleichen sucht. Der 1843 geborene Sohn eines jüdischen Weinhändlers aus der preußischen Provinz Posen träumt schon früh von einer eigenen Gaststätte in Berlin. 1872 ist es schließlich so weit: Berthold Kempinski eröffnet die Weinhandlung M. Kempinski & Co in der Friedrichstraße, die sich rasch großer Beliebtheit bei der gehobenen Gesellschaft erfreut. Mit Charme und Geschäftssinn gelingt es ihm, ein florierendes Unternehmen aufzubauen. Einer Phase wirtschaftlicher Probleme, die im Ersten Weltkrieg beginnt, folgt in der Weimarer Republik ein neuer Aufschwung: 1928 eröffnen die Nachfolger des Firmengründers, Hans Kempinski und Richard Unger, am Potsdamer Platz das berühmte „Haus Vaterland“, in dem die Gäste bei Musik und Kultur beköstigt werden. Doch schon bald bedrohen die Weltwirtschaftskrise und der wachsende Antisemitismus das berühmte Berliner Familienunternehmen … Horst Bosetzky hat mit „Kempinski erobert Berlin“ einen meisterhaften Roman geschaffen, der weit mehr ist als die Geschichte einer Familiendynastie. Gekonnt lässt der beliebte Berliner Autor eine längst vergangene Epoche wieder aufleben. Der seit Langem vergriffene Erfolgsroman erscheint nun erstmals als Taschenbuch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 510

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Horst Bosetzky

Kempinski erobert Berlin

Roman

Jaron Verlag

Taschenbuchausgabe 1. Auflage dieser Ausgabe 2019 © 2010 Jaron Verlag GmbH, Berlin Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.www.jaron-verlag.de Umschlaggestaltung: Bauer +Möhring, Berlin, unter Verwendung eines Fotos des Bildarchivs Preußischer Kulturbesitz Satz: LVD GmbH, Berlin E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019

ISBN 978-3-95552-248-3

Wenn wir die gegenwärtigen Ereignisse unseres Lebens betrachten, schwanken wir ständig zwischen dem Glauben an den Zufall und der Evidenz des Determinismus. Doch wenn es sich um die Vergangenheit handelt, haben wir überhaupt keinen Zweifel mehr: Es scheint uns völlig klar, dass sich alles so abgespielt hat, wie es sich tatsächlich abspielen musste.

Michel Houellebecq, Elementarteilchen

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Erster Teil: Anfang und Aufstieg

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Zweiter Teil: Expansion und volle Blüte

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Dritter Teil: Elend und Ende

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Vierter Teil: Neubeginn

Kapitel 20

Nachtrag

Anhang

Personen

Literatur

Erster Teil

Anfang und Aufstieg

1855–1910

Kapitel 11855

Berthold Kempinski saß im Kontor seines Vaters und machte Schularbeiten. Aufzuzählen waren die preußischen Könige seit 1701, und das war für ihn ebenso Kinderkram wie die Rechenaufgabe, in der es darum ging herauszubekommen, wie lange ein Eisenbahnzug von Breslau nach Berlin benötigte. Das alles langweilte ihn. Nur gut, dass er im nächsten Jahr nach Ostrowo aufs Gymnasium kam!

Immer wieder schweiften seine Gedanken ab, und sein Blick blieb auf einer Art Plakat hängen, das ein belesener Gehilfe seines Vaters angefertigt und mit vier Reißnägeln über dem Schreibtisch befestigt hatte.

JAGO Wein her!Singt.Stoßt an mit dem Gläselein, klingt! klingt! Stoßt an mit dem Gläselein, klingt! Der Soldat ist ein Mann, Das Leben ein Spann, Drum lustig, Soldaten, und trinkt. Wein her, Burschen! (Shakespeare, Othello II, 3)

»Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen«, pflegte sein Vater immer zu sagen, und Berthold Kempinski, der im Oktober zwölf Jahre alt wurde, hatte schnell begriffen, dass ohne dieses Fundament auf Erden kein höherentwickeltes Leben möglich war. Der Mensch musste gut, das heißt mit Genuss essen und trinken, wenn er mit sich und der Welt zufrieden sein wollte. Nur saure Milch in der Schüssel und ein paar Kartoffeln mit Leinöl, wie es bei den Bauern ringsum Usus war, genügten nicht, des Lebens ganze Fülle auszukosten. Mit Vorliebe las Berthold Kempinski Romane, die an den Höfen großer Könige spielten. Gott, was da alles aufgetischt wurde!

Oben im Haus lärmten seine jüngeren Geschwister. Sie spielten Fangen. So lange, bis Moritz mit donnernder Stimme dazwischenfuhr. Er war der Älteste und gefiel sich in der Rolle des Feldwebels.

Berthold achtete und fürchtete den Bruder, aber dass er ihn sonderlich liebte, konnte nicht behauptet werden.

Der Vater trat ein und tat so, als sei er ein Kunde der Weinhandlung und stünde vor dem Inhaber. »Ich hätte gern drei Flaschen Furmint, Herr Kempinski.«

Berthold erhob sich und verbeugte sich mit einer Eleganz, die man einem untersetzten Jungen wie ihm kaum zugetraut hätte. »Sehr wohl, Herr Baron, aber gestatten Sie mir die Anmerkung, dass Ihnen der Furmint zu säuerlich sein wird. Da rate ich Ihnen lieber zum duftigen Hàrslevelü.«

Raphael Kempinski klatschte in die Hände. »Brav, mein Junge, brav! Du bist der geborene Weinhändler.«

»Der geborene Weinhändler ist doch unser Moritz«, sagte Berthold mit ein wenig Neid und Groll in der Stimme. »Ich bin doch zu Höherem berufen.«

Der Vater schwieg, denn er konnte schlecht seine eigenen Aussagen kritisch kommentieren und als Schwachsinn verwerfen. »Nun, beide seid ihr die geborenen Weinhändler, aber nur du hast die Grütze im Kopf, mehr zu werden als das, dir hat der Ewige ganz besondere Gaben mit auf den Weg gegeben. Du kannst Bankier werden, Arzt, Advokat, Offizier.«

Berthold lachte. »Wenn wir keine Juden wären.«

»Und was ist mit Meno Burg?«, fragte der Vater. Der hatte es als erster Jude in der preußischen Armee bis zum Major und hochgeachteten Lehrer an der Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin gebracht. Vor zwei Jahren war er verstorben.

»Ich will nicht auf andere Menschen schießen!«, rief Berthold.

Der Vater machte eine abwiegelnde Bewegung mit beiden Händen. »Ist ja gut, Junge, ist ja gut. Ich schieße ja auch lieber mit Sektkorken als mit Gewehrkugeln. Apropos Sekt: Wer ist das, der ausruft: ›Gib mir ein Glas Sekt, Schurke! – Ist keine Tugend mehr auf Erden?‹ Auch dieser Jago da?« Er zeigte auf die Verse über seinem Schreibtisch.

»Keine Ahnung.«

Keiner von beiden kam auf den Namen Falstaff, und sie trösteten sich damit, dass sie es erfahren würden, wenn Berthold erst auf das Gymnasium in Ostrowo ging.

Berthold liebte und bewunderte seinen Vater. So wollte auch er einmal werden: vital und fröhlich, immer optimistisch und voller Familiensinn.

Raphael Kempinski sollte später von einem Verwandten wie folgt beschrieben werden: »Mit greifbarer Lebendigkeit steht er vor mir: gesund, kräftig, lebensmutig, die Freude an des Lebens süßer Gewohnheit aus den Augen blitzend und das gütige Herz erfüllt von sieghaftem Humor; mit scharfem Verstande und weitem Blick einen großen kaufmännischen Wirkungskreis beherrschend, ragte er hoch empor über seine Umgebung.«

»Um beim Sekt zu bleiben: Du mögest dem Herrn Regierungsreferendarius Sigismund von Schrecken alsbald zwei Flaschen vorbeibringen«, fuhr der Vater fort

»Von Schecken«, verbesserte Berthold den Vater. »Nicht Schrecken. So spotten nur die Polen über ihn.«

Während es Moritz Kempinski unter seiner Würde fand, den Laufburschen zu spielen, und auch die jüngeren Geschwister bei solchen Aufträgen stets maulten, lief Berthold gerne durch das Städtchen und brachte den Leuten Wein und Sekt nach Hause. Sie strahlten immer, wenn er kam, und nichts machte ihm mehr Freude, als anderen eine Freude zu machen. So ließ er sich unten im Laden vom Gehilfen die beiden für den jungen Beamten bestimmten Flaschen aushändigen und trabte los.

Raphael Kempinski gehörte das Eckhaus an der Einmündung der Kaliska-Straße in den Marktplatz, auch Rynek genannt.

Die Mutter winkte ihm hinterher und mahnte: »Pass gut auf dich auf!« Rosalie Kempinski war immer in Sorge um ihre Kinder und von unerschöpflicher Güte. Berthold liebte sie.

Die Sonne war eben untergegangen, und die Bürgersteige wurden hochgeklappt, wie sein Vater immer sagte. In der Frauen-Straße begegnete er keinem Menschen, doch als er in den Weg nach Kalisch einbog, prallte er mit Moses Apt zusammen, dem Rabbi der jüdischen Gemeinde. Artig entschuldigte er sich, grüßte kurz und lief dann weiter.

Der Regierungsreferendarius wurde von seinen Eltern üppig alimentiert und hatte sich für seinen Aufenthalt nicht etwa in einem Gasthaus einquartiert, sondern das kleine Fachwerkhaus am Friedhof gemietet, für das die Erben der Witwe Grabowke keinen Käufer finden konnten.

Berthold Kempinski stoppte vor der Haustür und riss kurz am Klingelzug.

Drinnen regte sich nichts. Eine Lampe schien noch nicht angezündet worden zu sein. Vielleicht war Herr von Schecken beim Lesen eingenickt. Oder er war noch gar nicht nach Hause gekommen. Manchmal saßen sie ja im Rathaus ewig beisammen. Berthold zögerte einen Augenblick, dann betätigte er den Klingelzug zum zweiten Mal, nun aber mit aller Kraft.

Aber auch diesmal war sein Bemühen umsonst. Was nun? Sollte er den Leinenbeutel mit den beiden Flaschen vor die Tür stellen oder sie wieder mit nach Hause nehmen? Ließ er sie auf der Straße stehen, wurden sie womöglich gestohlen, nahm er sie wieder mit, beschimpfte ihn Moritz als Trottel: »Da lässt man sich was einfallen!«

Und Berthold ließ sich etwas einfallen: Er drückte die Klinke nach unten und prüfte, ob die Haustür abgeschlossen war. Nein, war sie nicht. Langsam schob er sie einen Spaltbreit auf. Dann rief er, erst leise und vorsichtig, dann lauter und energischer: »Hallo, Herr von Schecken, ich bringe Ihnen nur den Sekt! Hallo, ist da wer?«

Es regte sich noch immer nichts. Berthold Kempinski fasste Mut, die Tür vollends zu öffnen und in die Diele zu spähen.

Einen Herzschlag später hallte sein Schreckensschrei durch das abendliche Raschkow, und die Bewohner der angrenzenden Häuser stürzten auf die Straße.

Am Ende der Diele lag der Regierungsreferendarius Sigismund von Schecken mit gespaltetem Schädel.

Viele Männer, die Berlin in den knapp dreißig Jahren zwischen der Gründung des Kaiserreiches und 1900 groß gemacht und die ihm sein ganz spezifisches Profil verliehen hatten, kamen aus kleinen Städten oder Dörfern, so der Gastronom August Aschinger aus Oberderdingen im Süddeutschen, der Reichskanzler Otto von Bismarck aus Schönhausen bei Stendal, der Milchhändler Carl Bolle aus Milow bei Rathenow, der Schriftsteller Theodor Fontane aus Neuruppin, der Dramatiker Gerhart Hauptmann aus Obersalzbrunn in Niederschlesien, der Apotheker und Pharma-Unternehmer Ernst Schering aus Prenzlau, der Erfinder, Industrielle und Erbauer der Berliner Hoch- und U-Bahn Werner von Siemens aus Lenthe bei Hannover, der Generalpostdirektor Heinrich von Stephan aus Stolp in Pommern, der Schriftsteller und Bühnenautor Hermann Sudermann aus Matzicken im Memelland, der Verleger Leopold Ullstein aus Fürth in Bayern und der Mediziner und Politiker Rudolf Virchow aus Schivelbein in Pommern.

Berthold Kempinski war am 10. Oktober 1843 in Raschkow in der preußischen Provinz Posen zur Welt gekommen. Fünfzig Jahre später war sein Name das Synonym für die gehobene Berliner Großgastronomie.

Bis dahin war es ein langer Weg, und selbstverständlich ahnte Berthold Kempinski im Sommer des Jahres 1855 nichts von dem, was einmal sein würde. Er hatte keinerlei Visionen, keine Fee erschien ihm, und keine Wahrsagerin las aus seiner Hand, dass er einmal zu den Größen der Reichshauptstadt gehören und in gewisser Weise unsterblich werden würde. Wie denn auch – er war ein ganz normaler Mensch, jüdischen Glaubens dazu, und kam aus dem verschlafenen Nest Raschkow.

Raschkow war eine Kleinstadt wie viele Tausend andere im Deutschen Reich, aber es gab kleine Städte, die kannte ein jeder, beispielsweise Rothenburg ob der Tauber oder Fontanes wie Schinkels Neuruppin, und es gab solche, von denen niemand außerhalb ihres Kreises jemals etwas gehört hatte, und zu diesen zählte Raschkow. In seiner Nähe floss der Olobok, aber auch der rangierte so weit hinter anderen Nebenflüssen, dass ihn kein Schulkind aufzählen konnte. Es war auch kein schöner Name für einen Fluss, böse Drachen und Mörder hießen so.

Die Nachbargemeinden trugen die Namen Roschki, Brunow, Sobotka und Biniew, die nächstgelegenen größeren Städte waren Ostrowo und Krotoschin, die Kreisstadt aber war Adelnau, obwohl diese weiter entfernt lag.

Von Raschkows Einwohnern, etwas mehr als anderthalb tausend wurden gezählt, hingen die meisten dem katholischen Glauben an, sprachen von Hause aus Polnisch, und ihr Stolz war ihre neue Kirche. Die Juden waren mit knapp zwanzig Prozent stark vertreten, sie sprachen und dachten Deutsch. Ihre Synagoge war in einem Gebäude untergebracht, das dem Grafen Skórzewski gehörte.

Die Geschichte der Juden in der Provinz Posen war ein unausgesetzter und zäher Kampf um Gleichberechtigung. Erst mit dem Gesetz vom 3. Juli 1869 sollte sie formal erfolgen, aber auch danach war es schwer, die verbrieften Rechte tatsächlich durchzusetzen. Wo die Deutschen den Polen zahlenmäßig überlegen waren, geriet die jüdische Bevölkerung am ehesten ins Abseits – und neigte dazu, nach Brandenburg und vor allem nach Berlin abzuwandern, wo die Verhältnisse besser waren. Im Südosten der Provinz Posen, in den Kreisen Schildberg, Adelnau und Ostrowo, wo fünfmal mehr Polen als Deutsche lebten, war die Abwanderung wesentlich geringer.

Aus der jüdischen Gemeinde in Raschkow sollte eine Reihe bedeutender Persönlichkeiten hervorgehen, neben Berthold Kempinski unter anderen Wilhelm Sklarek, Arzt und Medizinprofessor in Berlin, Dr. Hugo Strassmann, Anwalt in Berlin und mit den Kempinskis verwandt, dessen Bruder Dr. Arnold Strassmann, Arzt und Schriftsteller, sowie Hermann Josefowicz, Justitiar im serbischen Justizministerium.

Den Menschen in Raschkow ging es vergleichsweise gut, denn regelmäßig gab es Holz-, Getreide-, Mehl-, Obst- und Viehmärkte, und das brachte Geld in die Kassen.

Der Marktplatz war das Herz des Städtchens. Seine Besonderheit bestand darin, dass er sich in nichts unterschied von anderen Marktplätzen in Brandenburg oder Schlesien und gesäumt war von einstöckigen Fachwerkhäusern und Gebäuden, die viel Schinkel an den Fassaden trugen, sowie dem Rathaus mit seinem unvermeidlichen Schmuckgiebel.

Berthold Kempinski liebte es, nach der Schule noch ein wenig zu trödeln. Vielleicht traf er den Fuhrmann Hanke, wenn der Bier ausfuhr, oder den Glaser Kube, wenn der eine neue Scheibe einsetzte, falls er großes Glück hatte, auch Liebig, den Schmied, von dem sie sagten, dass er der stärkste Mann im ganz Kreis sei. Dem Bürgermeister Schubert ging er lieber aus dem Weg, denn der lag mit seinen Verwandten, den Strassmanns, in Fehde, seit die ihn wegen seiner vielen Darlehn den »Borgemeister« genannt hatten.

Bertholds größter Spaß aber war es, über den Markt zu schlendern und vor den Ständen der Gewandschneider, der Handwerker und der Krämer stehen zu bleiben. Da handelten welche mit Tabak, mit Sämereien und Bücklingen, da gab es Pantinenmacher, Sensenstreicher, Buchbinder, Handschuhmacher, Klempner, Posamentierer und Glaser. Er freute sich mit jedem, der etwas verkaufte. Immer musste man warten, mitunter sehr lange sogar, bis ein Käufer kam, und stand der endlich vor einem, musste man gleichgültig tun, so als sei man auf dessen Gnade gar nicht angewiesen. Wer seine Erregung nicht verbergen konnte, hatte beim Feilschen von Anfang an die schlechteren Karten. Man durfte erst innerlich jubeln, wenn der Handel abgeschlossen war. Dann aber war das Glücksgefühl riesig. Berthold Kempinski bemerkte schnell, dass auch die Käufer glücklich von dannen zogen. Ein jeder glaubte, dieses Spiel gewonnen zu haben. Schöneres konnte es im Leben nicht geben, das war einfach ideal. So konnte man das Paradies auf Erden schaffen.

An vielen Marktständen wurde Polnisch gesprochen, und Berthold lernte dabei Wendungen wie padam do nóg (Ich falle (Ihnen) zu Füßen), psia krew (verdammt noch mal) oder proszę bardzo (bitte schön). Manchmal gab es auch Krach mit den Polen. Wenn die zum Beispiel den Geburtstag des preußischen Königs ignorierten.

In dieser Woche hatte Berthold zwei Tage lang auf das Herumstromern verzichten müssen, denn er war von einem merkwürdigen Nervenfieber befallen worden, nachdem er von Schecken ermordet aufgefunden hatte. Nun ging es ihm besser. Lange verharrte er vor dem Stand, an dem die Neuruppiner Bilderbogen feilgehalten wurden. Ganz besonders faszinierten ihn die Bilder aus der preußischen Residenzstadt. Unendlich weit weg war Berlin, für ihn so unerreichbar wie der Mond. So schien es ihm jedenfalls.

Jemand tippte ihm auf die Schulter. »Was stehst du denn hier herum und hältst Maulaffen feil! Mutter wartet zu Hause auf dich, dass du ihr hilfst.«

Es war sein Bruder Moritz, acht Jahre älter als er und mit zwanzig ein richtiger Mann. Schon lange hatte er beschlossen, die Erziehung des Jüngeren in die Hand zu nehmen, denn der Vater war in seinen Augen viel zu milde und nachsichtig. Das konnte nichts werden. Für Moritz Kempinski galt die Devise: Gelobt sei, was hart macht.

Dicht hinter Moritz kam auch Raphael Kempinski auf den Raschkower Markt, ins Gespräch mit einem Mann vertieft, den die meisten hier nicht gerne sahen, dem Landrat Gustav Gnadenfroh. Berthold ahnte, warum er aus der Kreisstadt Adelnau gekommen war: um zu hören, was es im Mordfall von Schecken Neues gab. Und richtig, die beiden Männer sprachen darüber, als sie in Bertholds Nähe stehen blieben. Er konnte jedes Wort verstehen.

»Ich wette mein gesamtes Vermögen darauf, dass es die Polen gewesen sind«, sagte Gnadenfroh.

Raphael Kempinski mochte sich dieser Meinung nicht so ohne weiteres anschließen. »Wer weiß? Aber wen wundert es, dass sich viele Polen nicht gern zu Deutschen machen lassen.«

Gnadenfroh lachte. »Die können sich doch dadurch nur verbessern.«

»Sie betrachten Posen als einen neuen Raub an Polen.«

Die Miene des Landrats verfinsterte sich. »Das klingt fast so wie das, was dieser unsägliche Friedrich Engels 1848 in der Neuen Rheinischen Zeitung über die siebente Teilung Polens geschrieben hat.«

Raphael Kempinski winkte ab. »Ich handele mit Ungarweinen – alles, was vom Rhein kommt, interessiert mich nicht.«

»Hören Sie mir bitte auf mit dem Rhein … Wie gern wäre ich dort!« Der Landrat stöhnte auf. »Warum hat es mich nur in dieses vermaledeite Posen verschlagen?«

Nachdem Preußen 1772 und 1793 bei der ersten und zweiten Teilung Polens die neue Provinz Südpreußen hinzugewonnen hatte, verlor es die annektierten Gebiete 1806 nach der Niederlage gegen die Franzosen wieder, die sie zum neugegründeten Herzogtum Warschau schlugen. Preußen erhielt aber nach Napoleons Abgang von der europäischen Bühne vom Wiener Kongress einen kleineren Teil als Großherzogtum Posen zurück. Seit 1848 nannte man es Provinz Posen.

An der Netze, an der Grenze zu Brandenburg und Schlesien sowie in allen größeren Städten überwog die deutsche Bevölkerung, in der Mitte und im Osten die polnische. In den Landkreisen Adelnau und Ostrowo waren nur zehn bis zwanzig Prozent der Bewohner Deutsche. Zu den ethnischen Konflikten kam der »Kulturkampf« zwischen den Katholiken und den Protestanten, und viele deutsche Katholiken solidarisierten sich mit den Polen im Kampf gegen die protestantische preußische Regierung. Besonders in grenznahen Städten wie Rawitsch, Bojanowo und Fraustadt waren die deutschstämmigen Einwohner in Sprache, Sitten und Trachten ganz an Schlesien orientiert, aber auch für Adelnau und Ostrowo war Breslau das Maß aller Dinge.

Breslau bekam auch als Erstes seine Eisenbahn. Am 19. Oktober 1844 war die Strecke von Frankfurt/Oder her eröffnet worden, welches seinerseits schon zwei Jahre vorher mit Berlin verbunden worden war. 1856 ging es von Breslau nach Posen. 1875 wurden Gleise zwischen Jarotschin und Oels verlegt, und damit war die Eisenbahn endlich auch in der Nähe von Adelnau angelangt.

Der größte Teil der Provinz Posen bestand aus flachem, höchstens leicht gewelltem Land, und nur im Norden und Süden gab es Hügelketten, zum einen die Ausläufer des baltischen Höhenzuges an Brahe und Netze, zum anderen die des polnischen Landrückens. Zwischen den beiden großen Landrücken gab es drei Längstäler zu unterscheiden. Die südliche Talsenke wurde vom Bruchland der Bartsch geprägt, die ihren Anfang in einer sumpfigen Gegend südlich von Ostrowo nahm, mehrere Teiche bildete und bei Glogau in die Oder mündete, vorher aber noch die Wasser der Orla aufnahm. An ihr lag neben Herrnstadt und Trachenberg auch die Kreisstadt Adelnau. Die Berge bei Ostrowo waren von großen Kiefernwäldern bedeckt. In der Nähe floss der Olobok.

Man betrieb Ackerbau und Vierzucht, hauptsächlich mit Pferden, Schweinen und Schafen. Dazu kamen Bienenzucht, Fischfang und die Waldwirtschaft. Glashütten, Tuchwebereien, Ziegeleien, Zuckerfabriken, Bierbrauereien und Spirituosenbrennereien boten weitere Arbeitsplätze.

Krojanke zog mit seinem Wagen, vor den er ein belgisches Kaltblut gespannt hatte, im Grenzgebiet von Brandenburg, Posen und Schlesien von Markt zu Markt und suchte, den Leuten Scheren, Messer, Sägen, Feilen, Äxte und Beile zu verkaufen. Gemeldet war er in Obersitzko, was im Norden der Provinz Posen an der Warthe lag und wo er im Jahre 1824 zur Welt gekommen war. Auf seinen Touren schlief er vornehmlich in Scheunen und an schlimmen Wintertagen auch einmal in Absteigen. Er besaß aber in Obersitzko in einem abgelegenen Waldstück vor den Toren der Stadt ein eigenes Haus, in dem er für Herumtreiber und durchreisende Handwerksburschen immer eine warme Mahlzeit und einen Schlafplatz übrig hatte. Wegen seiner erwiesenen Wohltaten und seiner Frömmigkeit genoss er hohes Ansehen, und wenn er etwas verschroben war, dann hatte man volles Verständnis dafür, war ihm doch bei der Geburt des ersten Kindes die Frau weggestorben.

Ins Gasthaus kam er schon ab und an, aber enge Freunde hatte er keine, und niemand aus Obersitzko war jemals bei ihm im Haus gewesen. »Seit Auguste tot ist, habe ich nicht mehr richtig aufgeräumt und muss mich deshalb schämen«, erklärte er, fragte ihn jemand nach dem Grund dafür. Das wurde allgemein akzeptiert. So blieb auch unentdeckt, was im Keller in den Regalen stand und lag. Das waren Gefäße mit gepökeltem Fleisch aus Brust, Bauch und Gesäßregion von Jungen und jungen Männern, einzelne Zähne und ganze Gebisse sowie Hosenträger und Schnürsenkel, die er aus Hautstücken seiner Opfer gefertigt hatte. Stets war er auf neue Beute aus, denn nichts ging ihm über frischgekochtes Menschenfleisch. Sah er einen jungen Menschen, der ihm gefiel, verbiss er sich geradezu in ihn, und er konnte viele Jahre warten, bis er ihn wirklich erwischte und erschlug.

In diesem Sommer hatte er sich vorgenommen, die Ortschaften an der Grenze zu Kongresspolen abzuklappern. Von Wreschen hatte ihn der Weg über Miloslaw, Komorze, Groß Dubin, Rzegobin, Broniszewice und Pleschen nach Tursko geführt, wo er sich dann etwas westwärts gewandt hatte, weil er sich von Ostrowo, Schildberg und Kempen mehr versprach – in jeder Hinsicht. Krotoschin und Adelnau lagen ihm zu weit ab vom Schuss, aber Raschkow war es allemal wert, besucht zu werden.

Auch heute stand er dort auf dem Marktplatz und wartete. Viele Stunden lang.

Der Elfjährige, der jetzt an seinem Stand auftauchte, war ganz nach seinem Geschmack. Fröhliche Menschen schmeckten immer besser als solche, die ernst, in sich gekehrt und verbittert waren.

»Na, Georg, suchst du nach einem Messer, mit dem du dir Pfeifen aus Kälberrohr schnitzen kannst?«

»Ich heiße nicht Georg«, kam es zurück.

»Wie, du bist nicht der Georg Gerlach, der Sohn vom Milch- und Butterhändler?« Den Namen Gerlach hatte Krojanke vorhin auf einem Schild gelesen, und es war ein alter Trick, die Jungen mit einem falschen, aber durchaus möglichen Namen anzusprechen.

»Nein, ich bin der Berthold vom Weinhändler Kempinski.«

»Ach so, na, dann kannst du deinen Vater ja mal fragen, ob er Korkenzieher braucht. Ich habe da ein neues Patent. Das will ich dir gern mal zeigen.«

Berthold Kempinski saß im Ratskeller von Adelnau und las staunend die Speisekarte. Er hatte nie groß darüber nachgedacht, aber bis jetzt war es für ihn selbstverständlich gewesen, dass man in einem Gasthaus genau wie zu Hause das vorgesetzt bekam, was die Frau des Wirts gerade gekocht hatte. Unvorstellbar, dass man in einer Küche zwanzig und mehr Gerichte gleichzeitig zubereiten konnte, und noch mehr verblüffte ihn, dass die sechs Männer am Nebentisch genau zur selben Zeit ihre sechs verschiedenen Speisen serviert bekamen. Das musste eine wunderbare Maschinerie sein, die das hervorbrachte.

»Na, kannst du dich nicht entscheiden?«, fragte der Vater. »Dann bestell dir doch einfach Schlesisches Himmelreich.«

Raphael Kempinski nahm immer abwechselnd eines seiner vielen Kinder mit nach Adelnau, wenn er in der Kreisstadt an der Bartsch zu tun hatte.

Berthold überlegte einen Augenblick. »Schlesisches Himmelreich? Nein, ich möchte lieber etwas haben, was bei Mutter nie auf den Tisch kommt.«

Sein Vater lachte. »Na, mal sehen, ob sie hier Kaviar und Austern haben.«

»Der Ober will sowieso nichts von uns wissen.« Berthold war aufgefallen, dass der hagere Mann seinen Vater und ihn geflissentlich übersah.

Raphael Kempinski nahm es gelassen. »Erst kommen die Leute von hier, dann wir. Und am Ende der Welt geht es nun mal anders zu als in Berlin.«

Berthold fragte sich immer wieder, warum er ausgerechnet hier zur Welt gekommen war, im hintersten Winkel der preußischen Provinz Posen, warum nicht wenigstens in Breslau. Am besten wäre natürlich Berlin gewesen.

Als sie eine weitere Viertelstunde gewartet hatten, fragte Raphael Kempinski den Ober, ob er nun endlich auch ihre Bestellung entgegennehmen würde.

»Nein. Tut mir leid, ich habe meine Weisungen.«

Raphael Kempinski nahm es gelassen. »Aber herzlichen Dank dafür, dass wir wenigstens hier sitzen und uns ausruhen durften.« Er legte eine Münze auf den Tisch. »Für Sie und die freundliche Bedienung.«

Draußen auf dem Marktplatz fragte Berthold seinen Vater, ob sie nichts zu essen und zu trinken bekommen hätten, weil sie Juden seien.

»Ja und nein«, lautete die Antwort. »Manche Menschen können nur leben, wenn sie andere hassen, und mich hasst nun mal unser Fleischer in Raschkow, der Schmeisel, und der Ratskeller hier wird von seinem Bruder bewirtschaftet. Alles nur, weil er bei mir mal einen Wein gekauft hat, der wie Essig geschmeckt hat. Und nach Erde und Schimmel, zugegeben. Es war ein unglücklicher Umstand, und ich habe mich x-mal entschuldigt dafür, aber er hat gemeint, ich hätte ihn vergiften wollen – weil wir Juden ja nichts anderes im Sinn haben, als Christen zu vergiften.«

»Wenn ich groß bin, mache ich ein eigenes Restaurant auf«, sagte Berthold Kempinski. »Und wenn du dann kommst, brauchst du nicht zu warten.«

Sein Vater lachte. »Wer nichts wird, wird Wirt. Nein, mein Junge, du wirst was Vernünftiges, du kommst mal nach Ostrowo aufs Gymnasium und wirst … sagen wir: Arzt. Ja, jetzt habe ich es: Arzt.« Dass der Junge beim Anblick des grausam zugerichteten Regierungsreferendarius, alles voller Blut und das Gehirn an die Wand gespritzt, nicht zusammengebrochen war, sprach dafür, dass er für diesen Beruf prädestiniert war. Man sagte, den Preußen stünden viele große Kriege ins Haus, und da würden die Militärärzte viel zu tun haben.

Ludwig Liebenthal lebte im Raschkower Armenhaus. Seine Mutter war vor zwei Jahren an Tuberkulose gestorben, sein Vater schon vor langer Zeit nach Amerika gegangen und dort verschollen. Es hieß, sein Erzeuger sei ein italienischer Baumeister gewesen, der in Warschau gearbeitet und auf der Heimreise nach Siena in Raschkow Station gemacht hatte. Wie auch immer, Ludwig sah sehr südländisch aus, und da er ständig an der Seite Berthold Kempinskis gesehen wurde, dachten viele Leute, er sei ebenfalls Jude. Nein, er war evangelisch getauft, aber solange es ihm die eine oder andere Mahlzeit oder ein nicht ganz so abgetragenes neues Kleidungsstück einbrachte, war es ihm egal, welcher Religion er zugerechnet wurde.

Eines der Lieblingsspiele der Raschkower Jungen und Mädchen war immer noch Barrikadenkampf. Es war gerade einmal sieben Jahr her, dass die Märzrevolution Deutschland erschüttert hatte. Eine zerfallene Feldscheune an der Straße nach Ostrowo war ein Wohnhaus am Berliner Alexanderplatz. Die Barrikade bestand aus den Resten eines Heuwagens, einigen Brettern und etlichem Gerümpel. Auf einem löchrigen Waschzuber stand Berthold Kempinski und war der Tierarzt Ludwig Urban, der Anführer der Demokraten. Er und seine Aufständischen hatten vom nahen Acker Kartoffeln aufgelesen und bewarfen damit die anstürmenden Truppen, die von Ludwig Liebenthal kommandiert wurden.

»Attacke!«, schrie Ludwig Liebenthal. »Feuer frei!«

Daraufhin schossen seine Soldaten aus ihren Blasrohren Holunderbeeren ab. Da die Kartoffeln wirksamer waren als die Beeren, musste er aber schnell den Rückzug antreten. Auf der Barrikade wurde enthusiastisch gejubelt. Erst jetzt merkte man, dass einer der Kämpfer, nämlich Ernst Schlüsselfeld, der Sohn des Apothekers, von einem Geschoss getroffen worden war.

»Ins Auge rein!«, schrie er und sank zu Boden. Ob es nun wirklich Blut war oder nur der Saft der Holunderbeere, war nicht zu erkennen, was aber auch egal war.

»Der ist tot«, rief Ludwig Liebenthal.

»Majestät, Hut ab vor den Märzgefallenen«, erscholl es nun von der Barrikade. Und prompt kam Friedrich Wilhelm IV., der nahebei an einer Eiche gelehnt hatte, an die Barrikade und entblößte sein Haupt.

Es tat der Größe dieser Szene keinen Abbruch, dass Seine Majestät von einer Frau gespielt wurde, nämlich von Luise Liebenthal. Sie war ein Jahr älter als ihr Halbbruder und wurde von Berthold Kempinski angebetet. Über ihren Vater wusste man genauso wenig wie über den Ludwigs. Es sollte beim Schiffer-Silvester in Breslau passiert sein. Ihre Mutter hatte aber immer nur geschwiegen. Luise hatte etwas von einer Meisje an sich, und so tippte man darauf, dass ihr Vater ein holländischer Schiffer war. Luise war aus dem Armenhaus ausgezogen und als Mädchen für alles bei den Tschirnaus untergekommen, Raschkower Ackerbürgern, die zwar im Schatten des Rathauses wohnten, aber von der Pferdezucht lebten und Hafer anbauten. Ihnen gehörten Äcker und Wiesen rund um die alte Feldscheune, und Luise war gerade gekommen, um für die Kühe Wasser in den Trog zu pumpen.

Damit war ihr Spiel eigentlich zu Ende, und die Jungen um Berthold Kempinski und Ludwig Liebenthal überlegten, ob sie zum Baden gehen sollten und doch lieber nach Hause, da nahte Karl-Michael Schmeisel mit seinen Kameraden. Vorhin hatte man ihn nicht mitspielen lassen, jetzt kam die Rache.

»Ich bin General Wrangel!«, schrie er. »Immer rauf auf die Revoluzzer! Alles niedermachen! Die Juden zuerst.«

Er war der Sohn des Fleischers hinter dem Markt und hatte etwas gegen die Juden, weil sie so anders waren. Sie feierten andauernd komische Feste und nicht Weihnachten wie jeder vernünftige Mensch. Außerdem kauften sie nichts bei seinem Vater. Sonderlich intelligent war er nicht, aber er hatte schnell begriffen, dass es schön war, Feinde zu haben, auf die man bei Bedarf einschlagen konnte. Hinterher kam man sich immer großartig vor.

Säbel hatten Schmeisels Soldaten nicht, aber dicke Stöcke, deren Rinde schönes Schnitzwerk zierte, und mit denen hieben sie auf Berthold Kempinski und die Seinen ein.

Nun geschah etwas, was es 1848 in Berlin nicht gegeben hatte: Die Barrikadenkämpfer solidarisierten sich mit den Soldaten und machten Front gegen General Wrangel und seine Truppen.

Nur gut, dass in diesem Augenblick Dr. Dramburger in seinem Einspänner vorbeikam und die Kampfhähne wieder auseinanderbrachte, es hätte wohl ernsthaftere Verletzungen gegeben. Erst neulich war einem Jungen bei einer ähnlichen Auseinandersetzung ein Auge ausgeschossen worden.

»Was soll denn der Unfug!«, rief er.

»Wir haben nur Barrikadenkampf gespielt«, sagte Berthold Kempinski.

»Na, dann ist ja gut«, murmelte Dr. Dramburger.

Der Geburtstag des Vaters war für Berthold wie für jedes seiner vielen Geschwister immer ein ganz besonderer Tag, denn Raphael Kempinski verstand es zu feiern. Zwar stand sein vierzigster Geburtstag schon ein wenig im Schatten der beginnenden Erkrankung seiner Frau, aber Rosalie beschwor ihn händeringend, alle einzuladen, die ihm nahestanden oder irgendwie geschäftlich wichtig waren, und dem Frohsinn keine Zügel anzulegen, wie sie es ausdrückte.

An der langen, in Form eines Hufeisens aufgestellten Tafel im Hof hinter dem Haus hatten genau vierzig Gäste Platz genommen, darunter viel Prominenz aus den südöstlichen Kreisen der Provinz.

An der Spitze der anwesenden Honoratioren stand zweifellos der Gutsbesitzer Friedrich Wilhelm von Kraschnitz, gebürtiger Niederbayer aus Landshut. Auf 72 Jahre hatte er es schon gebracht und fühlte sich auf seinem Gut am Olobok mehr als wohl. Er hatte sich auf den Obstanbau und die Schweinezucht spezialisiert und belieferte die Märkte in Adelnau, Ostrowo und Krotoschin.

Das Fürstentum Krotoschin, in den Kreisen Krotoschin und Adelnau gelegen, hatte 1819 der Fürst von Thurn und Taxis für die Abtretung seiner Rechte in den preußischen Rheinlanden an die Königliche Post erhalten. In seinem Sog war Kraschnitz nach Posen gekommen. Die Nähe zu den Radziwiłł, die in der Nähe von Raschkow Ländereien und das Jagdschloss Antonin besaßen, schmückte ungemein und brachte ihn der polnischen Kundschaft nahe, denn der Fürst Anton Radziwiłł hatte als preußischer Statthalter in Posen deren Interessen mit Nachdruck vertreten.

Obwohl dreißig Jahre jünger als Kraschnitz, war der Adelnauer Landrat Gustav Gnadenfroh von ähnlicher Bedeutung. Gnadenfroh kam aus dem brandenburgischen Neuruppin, hatte in Berlin Jura studiert und war in den Staatsdienst eingetreten. Leider waren seine Noten nicht gut genug gewesen, um in Berlin in einem der wichtigen Ministerien unterzukommen, und nicht einmal für den Niederrhein hatte es gereicht. Als man ihn über seine letzte Versetzung informiert hatte, war zunächst Freude bei ihm aufgekommen, denn er hatte Adenau verstanden, und das lag in der Provinz Rheinland, wo sich nicht nur trefflich Karriere machen ließ, sondern die Nähe zu Frankreich auch vielerlei Genüsse versprach. Doch Adelnau… nur einen Steinwurf von Polen entfernt – mein Gott. So schneidig er sich gab, so weich war er, und wenn ihn seine Frau nicht in die Mangel genommen hätte, wäre er als Selbstmörder begraben worden. Seine Waffe hatte schon durchgeladen in der Schublade gelegen.

Ein wichtiger Mann, wenn auch von ganz anderer Ausrichtung als die beiden zuerst genannten Herren, war der Arzt Dr. Richard Dramburger, 1801 in Berlin zur Welt gekommen. Dort hatte er im März 1848 auf den Barrikaden am Alexanderplatz gekämpft und war nach dem Sturm auf das Zeughaus Richtung Osten geflüchtet, um sich General Wrangel und dessen Kavallerie zu entziehen. In einem Nest wie Adelnau zu praktizieren war allemal besser, als eine langjährige Strafe auf der Festung Graudenz abzusitzen. Seine Frau war schon lange tot, seine Kinder lebten in den preußischen Rheinprovinzen – was blieb ihm da anderes als seine Bienen und sein Rotwein. Abgesehen von dem schönen Gefühl, ab und an einem Menschen das Leben gerettet zu haben. Manchmal aber wäre es wohl besser gewesen, dies zu unterlassen, denn auch im Kreise Adelnau gab es eine Menge Widerlinge und Kotzbrocken. Dass er von den Behörden als Jude geführt wurde, interessierte ihn wenig, denn recht eigentlich war er Atheist und empfand jedwede Religion als Volksverblödung.

Das hörte sein Nachbar zur Rechten bei aller Toleranz nicht eben gerne, schließlich war er Rabbiner in Ostrowo. Veitel Ungar, geboren 1793, kam aus Galizien, wo sich der Chassidismus seit 1750 stark ausgebreitet hatte. Er war aber jedem kabbalistischen Mystizismus abhold und zählte sich zu den Anhängern der jüdischen Haskala, der Aufklärung, wie sie von Moses Mendelssohn personifiziert wurde. 1846 hatte er sich mit anderen reformorientierten Rabbinern in Breslau getroffen. Immer wieder klagte er darüber, an zwei Fronten kämpfen zu müssen: gegen die traditionalistischen Glaubensbrüder, die um die Reinheit des Judaismus und den Zusammenhalt des jüdischen Volkes fürchteten, und gegen alle Deutschen, die sich der Emanzipation der Juden widersetzten. Dass der Ewige ihn nach Ostrowo befohlen hatte, empfand er als arge Strafe, und oft hatte er den 7. Vers des 6. Psalms im Sinn: Matt bin ich in meinem Seufzen, ich mache schwimmen in jeglicher Nacht mein Bett, mit meinen Tränen mein Lager zerfließen.

Raphael Kempinskis engster Freund aber war der Raschkower Apotheker Eduard Schlüsselfeld, rund vierzig Jahre wie er und evangelisch getauft, was in Posen einen gewissen Seltenheitswert besaß. Seine Vorfahren kamen aus der Nähe von Ansbach und hatten sich schon immer als waschechte Preußen gefühlt. Als die Provinz Posen 1815 an Preußen gefallen war, hatte sich sein Vater aufgemacht, um jenseits der Oder eine neue Heimat zu finden. Die alte war ihm zu eng geworden. Er sah sich als Kämpfer – für die Germanisierung der Provinz Posen, gegen den vorherrschenden Katholizismus. Eduard Schlüsselfelds Statur aber hatte wenig Germanisches an sich, denn er war ein fast zwergwüchsiger kahlköpfiger Pykniker, dessen mächtiger Bauch jeden Knopf vom weißen Kittel sprengte, mochte das Mädchen ihn auch noch so fest angenäht haben.

Die Kinder saßen natürlich an einem Extratisch, doch Berthold Kempinski hatte die Rolle des Mundschenks übernommen, und so konnte er die Tafel ständig umrunden und lauschen, was die Erwachsenen so redeten.

Landrat Gnadenfroh hielt eine Eloge auf Bismarck. »Ohne ihn hätten sich die Deutschen vor den österreichischen Karren spannen lassen und gegen Russland mobil gemacht. Dann wäre der Krimkrieg auch zu uns nach Posen gekommen und hätte Raschkow verwüstet. Ich hebe mein Glas auf sein Wohl. Und auf das der Hohenzollern.«

»Bismarck mag ja noch angehen«, wandte Dr. Dramburger ein. »Aber die Hohenzollern … Es ist schon ein Elend, wie Friedrich Wilhelm IV. ein modernes und demokratisches Deutschland verspielt hat. Lehnt der Mann die Kaiserkrone ab! Ungeheuerlich. Man munkelt in Berlin, er sei geisteskrank.«

Gnadenfroh fuhr auf. »Ich muss mir das verbitten!«

Raphael Kempinski lachte. »Ja, das musst du, Gustav, sonst wird dich der Teufel holen, der Manteuffel.« Damit spielte er auf die Gesinnungsprüfung für Beamte an, die der preußische Ministerpräsident Otto Freiherr von Manteuffel nach der Märzrevolution von 1848 durchgesetzt hatte.

Die Männer diskutierten noch einige Zeit über die Deutsche Frage und waren einheitlich der Meinung, dass die nächsten Jahrzehnte vom Kampf zwischen Preußen und Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland gekennzeichnet sein würden.

»Das wird nicht ohne Krieg abgehen«, sagte Friedrich Wilhelm von Kraschnitz. »Aber Preußen wird siegen, und die deutschen Staaten werden nicht umhinkönnen, sich Preußen anzuschließen – und es wird ein Deutsches Kaiserreich geben. Mit Berlin als Hauptstadt.«

Berthold Kempinski hatte als Kind geglaubt, die Erde sei eine kleine Scheibe um Raschkow herum. Auf der einen Seite reichte sie bis zur Stadt Posen, auf der anderen bis nach Breslau. Dahinter kam der Rand, und man fiel in die Hölle, sollte man weitergehen. Erst langsam hatte er begriffen, dass die Scheibe viel größer war, und nicht Raschkow war ihr Mittelpunkt, sondern Berlin. Mit zwölf Jahren wusste er natürlich, dass die Erde eine Kugel war, und wenn die Erwachsenen nun davon sprachen, dass Berlin in den nächsten hundert Jahren der Nabel der Welt werden würde, sah er sich darin bestätigt. Aus dem Geschichtsunterricht wusste er, dass jeder Bürger des gewaltigen Römischen Reiches sein Glück nur in Rom selber finden konnte. Wer anderswo lebte, der lebte nicht eigentlich. Und im Deutschen Kaiserreich würde es nicht anders sein. Entweder man ging nach Berlin, oder man verschlief sein Leben. Er nahm es als Omen, dass Berlin und sein Vorname die ersten drei Buchstaben gemeinsam hatten.

Veitel Ungar, über drei Ecken mit den Kempinskis verwandt, kam das Stichwort Berlin sehr gelegen, und er berichtete von seinem jüngsten Besuch in der preußischen Residenz.

»Sie haben letztes Jahr den Tempel der Jüdischen Reformgemeinde in der Johannisstraße geweiht, und mein Freund Samuel Holdheim ist erster Rabbiner geworden. Die Liberalen wollen in der Oranienburger Straße eine riesige neue Synagoge bauen.«

Dr. Dramburger winkte ab. »Sollen sie lieber Fabriken bauen, das bringt mehr Segen für alle, Lokomotivfabriken vor allem, damit wir endlich eine Eisenbahn nach Raschkow kriegen, auch gegen den Widerstand unserer Gräfin. Wenn man in fünf Stunden in Berlin sein könnte …«

Berthold Kempinski erhoffte sich nichts sehnlicher. Gleichzeitig hatte er Angst vor Berlin. Das war ein Moloch, der ihn verschlang. Wie hieß es immer: Der Mensch versuche die Götter nicht. Wenn er sich irgendwo zurechtfinden und durchs Leben schlagen konnte, dann vielleicht in Adelnau und Ostrowo, vielleicht auch noch in Breslau, aber nie und nimmer in Berlin.

Die Runde fragte den Rabbiner, was es denn in Berlin Neues gäbe.

»Nu, sie haben da Säulen auf den Straßen.«

»Ja, Kotsäulen«, rief Raphael Kempinski. »Von den vielen Hunden.«

»Nein, mit Reklame drauf.«

»Für Hundefutter?«

»Wirst du mich wohl ausreden lassen! Hohe Säulen aus Blech, die ein Herr Litfaß aufstellt, damit man Plakate drauf anschlagen kann.«

»Und was ist drin?«

»Was soll drin sein? Luft.«

»Keine Bedürfnisanstalt?«

»Nein. Die Pissoirs stehen daneben, sehen aus wie antike Rundtempel und haben eine Palmettenbekrönung.«

Berthold Kempinski konnte es nicht fassen. In Berlin erleichterten sie sich nicht in hölzernen Buden, sondern in kleinen Tempeln. Was für eine herrliche Stadt musste das sein!

Friederike Gnadenfroh bemühte sich nun, das Niveau der Tafelrunde wieder etwas zu heben, und fragte, ob denn jemand schon den neuen Roman von Joseph Victor von Scheffel gelesen habe.

Nein, den Roman Ekkehard kannte niemand, Friedrich Wilhelm von Kraschnitz nutzte aber die Gelegenheit, um auf Gustav Freytag und dessen neuestes Werk Soll und Haben hinzuweisen. »Den Freytag kenne ich noch aus der Zeit, als er Privatdozent an der Universität in Breslau gewesen ist. Bis 1847, glaube ich. Jetzt sitzt er in Dresden, und sein Freund Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha hat ihn zum Hofrat gemacht.«

Veitel Ungar verzog das Gesicht. »Soll und Haben ist ein übles Machwerk und sollte vom König verboten werden, weil es Hass und Zwietracht sät. Der deutsche Kaufmann wird bei ihm als tüchtig und redlich, der jüdische als faul und betrügerisch dargestellt, und die polnische Landbevölkerung erscheint als eine Schar von halbwilden Barbaren.«

»Ich habe gehört, dass es ihm nur um das aufstrebende deutsche Bürgertum geht«, sagte Landrat Gnadenfroh. »Daran kann ich nichts Verwerfliches finden. Und wenn ich an unseren polnischen Hausmeister, den Kadschinsky, denke, dann kann ich ihm so unrecht nicht geben. Der zieht eine derartige Wodkafahne hinter sich her …«

»Auf meine Polen lasse ich nichts kommen!«, rief da von Kraschnitz. »Das bin ich meinem Freund Antoni schuldig.«

Fürst Anton Heinrich Radziwiłł, geboren 1775 in Wilna, entstammte dem reichsten und mächtigsten Adelsgeschlecht der ersten Polnischen Republik, hatte in Göttingen studiert und war an den preußischen Hof gekommen, wo er 1796 Prinzessin Luise Friederike von Preußen geheiratet hatte, die Nichte Friedrichs des Großen und Schwester des von allen angebeteten Prinzen Louis Ferdinand. 1815, als das Posener Gebiet als Großherzogtum an Preußen gefallen war, kam er als preußischer Generalleutnant und Statthalter des Königs nach Posen und bemühte sich um die Versöhnung von Polen und Deutschen. Mit dem Ausbruch des Novemberaufstandes in Kongresspolen war dieser Traum aber ausgeträumt, zumal sein Bruder Michał den Oberbefehl über die aufständischen polnischen Truppen innehatte. 1831 war das Ende der Posener Statthalterschaft gekommen, 1833 starb Radziwiłł in Berlin.

»Begraben ist er aber im Dom zu Posen«, sagte von Kraschnitz. »Und oft genug pilgere ich dorthin.«

»Posen ist eine Totgeburt«, sagte Schlüsselfeld. »Polen und Deutsche sollten getrennt leben und wirtschaften.«

»Wir Juden sind doch die verbindende Klammer«, rief Veitel Ungar.

»Und der ungarische Wein«, fügte Raphael hinzu.

»Nicht zu vergessen: das deutsche Beamtentum.« Das zu betonen, konnte sich der Landrat nicht nehmen lassen.

»Ausgerechnet Sie mit Ihrem Kastengeist!«, protestierte Dr. Dramburger. »Immer neue Heerscharen von Beamten schickt Berlin nach Posen und verschärft damit nur die Trennung der Gesellschaftsklassen.«

»Das Deutsche wird sich alsbald durchsetzen«, sagte Schlüsselfeld, »denn der Deutsche hat die überlegene Technik. Gerade hat Robert Wilhelm Bunsen herausgefunden, wie man mit Hilfe der Elektrolyse Aluminium herstellen kann.«

Berthold Kempinski wurde vom Vater in den Keller geschickt, um neuen Wein zu holen. Ihm schien, dass die Erwachsenen die Welt nur ertragen konnten, wenn sie tranken. Somit hatte derjenige, der mit Weinen handelte, immer ein gutes Auskommen.

Irgendwie lag es ihm im Blut. Schon als Siebenjähriger hatte Berthold Kempinski nichts lieber als Gasthof gespielt. Im Hof des väterlichen Haus stand ein alter Küchentisch, an dem man im Sommer hin und wieder speiste und an dem die Mutter und die größeren Kinder Brechbohnen schnipselten, die Steine aus Kirschen und Pflaumen pulten, rote und weiße Johannisbeeren von den Rispen streiften und Kartoffeln schälten. War dieser Tisch einmal frei, stibitzte er sich ein altes Bettlaken, um es als Tischdecke zu nutzen, und schaffte angestoßene Teller und Gläser herbei, auch verbogene Gabeln und Löffel und stumpfe Messer. Dann war er Gastwirt, Koch und Ober in einem und brachte seinen Gästen alles, was deren Herz begehrte.

»Für mich bitte den Hirschbraten mit Preiselbeeren und den passenden Rotwein dazu«, verlangte Moritz, sein älterer Bruder.

Berthold beeilte sich, alles so schnell wie möglich zu servieren. Ein Stück dunkles Brot wurde zum Hirschbraten, ein Klacks Kirschmarmelade kam als Zierde hinzu. Die Salzkartoffeln waren sogar echt und vom Mittagessen übriggeblieben, auch der Kirschsaft, der den Rotwein ersetzte, konnte getrunken werden.

»Sind der Herr zufrieden?«, fragte Berthold.

»Sehr wohl.«

»Danke.« Berthold machte eine leichte Verbeugung.

Sein Freund Ludwig Liebenthal war weniger anspruchsvoll als Moritz und begnügte sich mit einer Erbsensuppe. »Die kann auch ohne Speck sein.«

»Nein, nicht doch, Sie sollen sich bei mir fühlen wie der Herr Baron von Kraschnitz. Also mit viel Speck.«

Die Suppe wurde aus Wasser, vorzeitig vom Baum gefallenen kleinen Kastanien, zerriebenen Blättern und Brennnesseln zusammengerührt, als Speck musste zerstückelte Kiefernborke dienen.

Ludwig Liebenthal, der ewig hungrig war, verzog das Gesicht. »Da ist ja nichts bei, was man wirklich essen kann.«

Berthold Kempinski zeigte sich bestürzt. »Oh, das tut mir unendlich leid, und ich bitte vielmals um Verzeihung. Kann ich Sie vielleicht milder stimmen, mein Herr, wenn ich Ihnen einen köstlichen Nachtisch und ein wohlschmeckendes Getränk serviere, ohne dass Ihnen das berechnet wird?«

Ludwig Liebenthal gab sich so hochnäsig wie der Landrat Gnadenfroh. »Ja, ich bitte darum.«

Berthold Kempinski ging in die Küche und erbettelte für den Freund aus dem Armenhaus eine Schale Grießpudding mit Kirschkompott und ein Glas mit Stachelbeersaft.

»Ich hoffe, Sie damit zufriedengestellt zu haben.«

»Sie hoffen nicht umsonst, mein Lieber.«

»Dann empfehlen Sie uns bitte weiter.«

Berthold Kempinski war glücklich, wenn die anderen zufrieden waren. Wie man sprach und wie man sich gab, hatte er sich bei den Festen abgesehen, die sein Vater hin und wieder veranstaltete, aber auch, wenn er von den Eltern ab und an in ein Restaurant mitgenommen wurde. Sein Vater belieferte viele Gaststätten im Landkreis Adelnau mit ungarischem Wein und mit Delikatessen vom Balkan und musste dementsprechend oft einkehren, um die geschäftlichen Kontakte zu pflegen.

Rosalie Kempinski freute sich über die Leidenschaft ihres jüngsten Sohnes und hätte ihn im späteren Leben gern als Gastwirt gesehen, der Vater aber war davon weniger begeistert. »Der Junge hat mehr im Kopf, als den Leuten Lungenhaschee an den Tisch zu bringen, der soll einmal studieren und was Besseres werden, wie oft soll ich das noch wiederholen, ein richtiger Arzt.«

Aus der Stadt Posen hatte man den Kommissarius Wilhelm Owieczek nach Raschkow geschickt, um den Mord an dem Regierungsreferendarius Sigismund von Schecken aufzuklären. Owieczek war 45 Jahre alt und voller Ehrgeiz, obwohl ihm ein Asthmaleiden die Karriere zu verbauen drohte. Bei den Ulanen hatte man ihn deswegen aussortiert. Wegen seiner Figur, die man schwerlich noch als untersetzt bezeichnen konnte, und seines ständigen Schnaufens hieß er bei seinen Kollegen nur »das Dampfross«.

Schnell hatte sich seine Anwesenheit herumgesprochen, aber obwohl viele Raschkower seine Nähe suchten, um ihre Bedeutsamkeit zu unterstreichen, tappte er auch nach drei Tagen intensiven Nachforschens noch immer völlig im Dunkeln. Neider und persönliche Feinde schien von Schecken nicht gehabt zu haben, zumal er erst zwei Wochen zuvor als Revisor in die Stadt gekommen war. Notizen hatte sich von Schecken keine gemacht, und Owieczek waren auch keinerlei Gerüchte zu Ohren gekommen, dass der Stadtkämmerer und der Bürgermeister vielleicht Gelder unterschlagen haben könnten, was ein Mordmotiv gewesen wäre. Die Deutschen hingegen flüsterten, dass die Polen es getan hätten, um ein Zeichen zu setzen: Noch ist Polen nicht verloren, und wir werden uns niemals mit der Fremdherrschaft in Posen abfinden. Doch auch hier verlief jede Spur im Sande. Lange hatte er einen gewissen Pjotr Klodzinski aus Ostrowo in die Mangel genommen, doch dessen Alibi war nicht zu erschüttern gewesen: Zur Tatzeit hatte er bei Friedrich Wilhelm von Kraschnitz gesessen und Rotwein getrunken. Zeugenaussagen gab es keine, fest stand nur, dass Sigismund von Schecken mit einer Axt erschlagen worden war und Berthold Kempinski seine Leiche gefunden hatte. Der Knabe war der Einzige, an den sich Wilhelm Owieczek halten konnte.

Und so war es nicht verwunderlich, dass Berthold auch an diesem Nachmittag wieder Besuch vom Kommissarius bekam.

»Junge, überleg’ doch noch einmal ganz genau, wem du …«, Owieczek musste kurz abbrechen, weil ihm die Luft wieder einmal knapp zu werden drohte, »… wem du beim Gang zum Referendarius alles begegnet bist.«

»Nur dem Lehrer Hohensee.«

»Ach, das ist doch ein alter Mann, der kann doch keine Kraft mehr haben, eine Axt zu schwingen.«

»Wenn er uns mit der Haselrute haut, dann beißt das aber ganz schön«, wagte Berthold Kempinski einzuwenden.

»Ist er denn aus der Richtung gekommen, wo der Referendarius gewohnt hat?«

»Nein, aus der anderen.«

»Na, siehst du.« Owieczek starrte Berthold an. »Und wenn du nun selber… Die Kraft hättest du wohl trotz deines Alters.«

Berthold Kempinski erstarrte. »Warum sollte ich denn …«

»Na, vielleicht braucht ihr Blut zu Hause, damit euer Wein eine bessere Farbe bekommt und nicht mehr so sauer schmeckt.« Owieczek lachte so dröhnend, dass ein Asthmaanfall die Folge war.

Kapitel 21861

Im Jahre 1845 hatte König Friedrich Wilhelm IV., der Ostrowo von Besuchen bei seinen Verwandten, den Radziwiłłs in Antonin, gut kannte, der Gemeinde die Gründung eines katholischen Gymnasiums huldvoll genehmigt. Das war eine Sensation, denn die gesamte Provinz Posen konnte nur drei solcher Lehranstalten aufweisen, und lockte in die bisher von Kaufleuten, Beamten und Handwerkern dominierte Stadt eine Schar von hochgebildeten Leuten, die Professoren am Gymnasium wurden, unter ihnen Antoni Bronikowski, der ein bedeutender Hellenist war und Schriften von Platon, Herodot und Thukydides übersetzt hatte, oder Jan Baptysta Piegsa, Mathematiker und Naturwissenschaftler, der 1848 im Frankfurter Parlament gesessen hatte.

Einer der weniger bekannten Professoren war Wilhelm Lagow, 1818 in Breslau geboren und dort auch aufgewachsen. Nach dem Studium an Universität und Lehrerseminar hatte er sich überreden lassen, der besseren Karrierechancen wegen nach Ostrowo zu gehen. Zugleich hatte er gehofft, in der Ruhe einer Kleinstadt mehr Zeit für seine Gedichte und Romane zu haben. Er fühlte sich als Erbe der Zweiten Schlesischen Dichterschule und strebte in seinen Werken nach der Lieblichkeit des Ausdrucks und nach galanter Schreibart.

Deutsch und Latein unterrichtete er, und besonders im ersten Fach schmerzte es ihn, den von Berlin und Posen vorgegebenen Lehrplan einhalten zu müssen. Goethe natürlich. Nicht dass er den hasste, das wäre eine Art Gotteslästerung gewesen, aber es schmerzte ihn schon, dass alles andere in seinem Schatten verkümmerte.

»Bitte schlagen Sie auf: Faust, ab 1335 – Faust: ›Nun gut, wer bist du denn?‹ Dort weiter… Kempinski! «

Schnell hatte der die angegebene Zeile gefunden. »Mephistopheles: Ein Teil von jener Kraft,/Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.«

Berthold Kempinski hatte keinerlei Mühe, den Anforderungen des Ostrower Gymnasiums in vollem Maße zu genügen. Ohne Mühe schaffte er es, in allen Fächern zu den besten Schülern zu gehören, und bei entsprechendem Ehrgeiz hätte er es auch zum Primus gebracht, aber im Zweifelsfalle zog er es vor, mit Freunden Karten zu spielen und in einem der nahen Teiche oder im Olobok zu schwimmen, als Vokabeln zu lernen und sich mathematische Formeln einzuprägen.

»Ja, gut.« Professor Lagow sprach nun wieder den Faust: »Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Klodzinski, fahren Sie fort.«

»Mephistopheles: Ich bin der Geist, der stets verneint!/Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,/Ist wert, dass es zugrunde geht.«

Witold Klodzinski, fast gleichaltrig mit ihm, saß in der Klasse rechts neben Berthold Kempinski. Er war Pole und in Ostrowo auf die Welt gekommen. Sein Vater besaß eine Ziegelei und galt als Deutschenhasser, jedenfalls mied er privaten Kontakt mit ihnen und gehörte mehreren Bünden an, die teils offen, teils konspirativ für die Wiederherstellung des polnischen Nationalstaates kämpften. Auch Witold träumte von einem neugeschaffenen Königreich Polen und davon, dass man die Preußen rauswarf aus Posen, nannte aber ungeachtet dessen Berthold Kempinski seinen besten Freund, denn die Juden sah er als eigenes Volk und zählte sie nicht zu den Deutschen. Beide zusammen galten als unschlagbar, denn Berthold war pfiffig und den Klassenkameraden intellektuell weit voraus, während Witold ungemein kräftig gebaut war und so geschickt mit seinen Fäusten umzugehen wusste, dass er es im Zweikampf mit jedem Primaner aufnehmen konnte.

Lagow sah seine Schüler an. »Wie kann man Böses schaffen und dadurch Gutes bewirken, wie soll das angehen?«

Berthold Kempinski meldete sich und bekam das Wort. »Bei uns in Raschkow, der Mord am Regierungsreferendarius von Schecken …«

»Können wir bitte vollständige Sätze bilden!«

»Bei uns in Raschkow hat die Ermordung des Regierungsreferendarius von Schecken dazu geführt, dass die Menschen, die sich vorher spinnefeind waren, in ihrem Abscheu und ihrer Empörung über diese Tat enger zusammengerückt sind, gleichviel, ob nun Deutsche, Polen oder Juden.«

»Sehr gut, Kempinski!« Der Professor vermerkte eine Eins in seinem Notenbüchlein. »Das Verbrechen, das Böse, eint also die aufrechten Gemüter und erinnert zugleich an das Gebot Du sollst nicht töten, bewirkt also auch dadurch Gutes. Da haben wir also ein treffliches Beispiel für Goethes These. Aber wie ist es mit: Denn alles, was entsteht,/Ist wert, dass es zugrunde geht? Wie lässt sich das interpretieren und mit einem Beispiel belegen?«

Mehrere Wortmeldungen erfolgten, er entschied sich für Witold Klodzinski.

Dessen Augen blitzten. »Die preußische Provinz Posen, Herr Professor! Sie ist es wert unterzugehen.«

»Ich verbitte mir das!«, rief Lagow.

Doch Klodzinski war nicht so schnell zum Schweigen zu bringen und konterte mit der nachfolgenden Zeile aus dem Faust: »Steht doch hier: Drum besser wär’s,/dass nichts entstünde.«

Der Pedell schwang die Glocke, um zur Pause zu läuten, und beendete das Gefecht im Klassenzimmer der Unterprima.

Ostrowo sollte erst 1887 Kreisstadt werden, aber bereits im Jahre 1861 war es bedeutender als Adelnau, zu dessen Kreis es offiziell gehörte, denn die meisten Kreisbehörden – so Landrat, Katasteramt, Standesamt und Kreisgericht – hatten ihren Sitz in Ostrowo. Das konnte man in gewisser Weise als Wunder werten, denn 150 Jahre zuvor, genau gesagt, 1711, hatten die Bürger, zumeist Ackerbürger, geplagt von der Pest und großen Bränden, die Annullierung der Stadtrechte beantragt, weil sie sich nicht mehr in der Lage sahen, ihre Steuern zu bezahlen. Aber auch vorher konnte von großer Blüte nicht die Rede sein, denn Ostrowo stand im Schatten der alten, reichen und ziemlich unbeliebten Nachbarstadt Kalisch und war nur eine bessere Karawanserei an der wichtigen Handelsstraße Breslau–Kalisch–Thorn. 1714 erfolgte dann die Neugründung der Stadt durch ihren neuen Eigentümer, Jan Jerzy Przebendowski, den Großschatzmeister von Polen. Mit neu ins Land geholten Siedlern ging es aufwärts. Ein Fünftel der Einwohner waren Deutsche, die 1778 eine Fachwerkkirche errichteten. Nach 1815 gaben sich die Preußen alle Mühe, Ostrowo zu einer Vorzeigestadt zu machen, denn bis nach Kalisch, das schon zu Kongresspolen gehörte, mithin also zum russischen Zarenreich, waren es nur 21 Kilometer. Aus der Ackerbürger- wurde eine Handelsstadt mit preußisch-wilhelminischem Gepräge und sich ansiedelnder Industrie. Tuchwebereien gab es, Ziegeleien, eine Dampf- und eine Schneidemühle. Man glaubte an den Fortschritt und begann gerade mit dem Bau eines Amtsgerichtes mit angeschlossenem Gefängnis. Angedacht waren ein Gaswerk, eine repräsentative Kaserne für das 37. Infanteriebataillon und die 1. Eskadron Ulanen, eine Synagoge, ein Waisenhaus und eine neue katholische Stadtpfarrkirche. Auch um einen Eisenbahnanschluss bemühte man sich, doch es sollte noch bis 1875 dauern, bis die Gleise nach Posen und Kreuzburg befahren werden konnten. Etwa sechzig Prozent der Einwohner waren Polen, dreißig Prozent Deutsche und zehn Prozent Juden.

Raphael Kempinski war es dank seiner vielen Kontakte gelungen, für seinen Sohn ein kleines Zimmer am Ostrowoer Ring zu mieten, von dem aus Berthold einen herrlichen Blick auf Markt und Rathaus hatte. Der hatte sich außerstande erklärt, die zehn Kilometer, die es auf der Landstraße von Raschkow nach Ostrowo waren, jeden Morgen und jeden Abend zu Fuß zurückzulegen, da wäre er ja insgesamt vier Stunden unterwegs. Moritz hatte gemeint, dies sei einem gesunden Mann durchaus zuzumuten und Soldaten marschierten vierzig bis fünfzig Kilometer am Tag, ohne zusammenzubrechen. »Gelobt sei, was hart macht!« Sein Vater hatte zum Glück Mitleid mit Berthold gehabt und überlegt, einen Fuhrmann anzuheuern. Dies wäre aber ungleich teurer gekommen, als das Zimmer bei der Witwe Jastrau zu mieten.

Berthold Kempinski litt einerseits unter der Trennung von seiner Familie, denn die war sein Ein und Alles, andererseits aber war es auch schön, der Knute seines großen Bruders und dem dauernden Geschrei der kleineren Geschwister entkommen zu sein.

Wilhelmine Jastrau, die langsam auf die sechzig zuging, hätte man glattweg für eine englische Gouvernante halten können. Sie kam aber nicht aus Lancester, sondern aus dem ostfriesischen Leer, das zur preußischen Provinz Hannover gehörte. Ihr Vater hatte dort ein gehobenes Hotel betrieben und während der Manöver auch gern die Herren Offiziere beherbergt. So hatte Wilhelmine Jastrau ihren Mann kennengelernt. Leider keinen Mann von Adel, aber immerhin. So groß war die Liebe gewesen, dass sie ihm sogar ans Ende der Welt gefolgt war, nach Posen. Nach seinem Tode war sie der Kinder wegen in der Gegend geblieben.

Gern bekochte sie Berthold, und kam der am frühen Nachmittag aus der Schule, stand schon das Essen auf dem Tisch. Dabei bemühte sich die Offizierswitwe, ein Ambiente zu schaffen, das sie an die Zeiten erinnerte, in denen sie mit ihrem Mann in den ersten Häusern am Platze gespeist hatte.

»Damals in Berlin … ach ja … die zauberhafte Conditorei von Fuchs, wo die hellen Gaslaternen durch Tausende von facettierten Spiegeln ein Lichtermeer ausgießen … das Delicatessenlocal von Dünnwald am Brandenburger Tor, wo man die erlesensten Weine genießen kann …«

»Wie ist es denn in Berlin generell mit den Weinen bestellt?«, fragte Berthold Kempinski, während er sich daranmachte, die erste Scheibe seiner gebratenen Blutwurst auf die Gabel zu spießen. War er am Wochenende in Raschkow, konnte er Moritz mit seinem Wissen ein wenig ärgern.

»Bier ist die Hauptsache, dann kommt der Branntwein und erst an dritter Stelle der Wein. In den großen Delicatessenhandlungen findet man natürlich welchen. Fast jede Weinhandlung hat ihre bestimmten Stammgäste, die dem Charakter der Gegend entsprechen, in der sie liegt. Lutter ist der Sammelplatz der Hofschauspieler, Rähmel sieht großenteils den mittleren Beamtenstand bei sich, der den Aktenstaub hinwegschwemmen muss, Gerold gehört den Aristokraten, für die nur gut ist, was viel kostet, Dedel dem Bonvivant jeder Klasse und Habel dem Geschäftsmann. Als mein Mann in Berlin stationiert war, haben wir Habel bevorzugt, um den großen Devrient leibhaftig vor uns zu haben.«

Durch Wilhelmine Jastrau wurde Berlin für Berthold Kempinski zu einem El Dorado des Savoir-vivre. Obwohl es ihm schwerfiel, stellte er sich vor, ein großer Arzt an der Charité zu sein. Jeden Abend saß er dann bei Dedel und genoss seinen Schoppen.

»Von wem haben Sie denn diesen Tokaji Aszú bezogen?«

»Von Moritz Kempinski.«

»Dann sagen Sie ihm bitte, dass er dieses fürchterliche Bonbonwasser gleich in den Ausguss schütten möge.«

Wie er als Junge zu Hause Gastwirt gespielt hatte, so spielte seine Wirtin jetzt feines Hotel und servierte ihm seine Suppe, sein Hauptgericht und seinen Nachtisch wie einem Kommerzienrat.

»Bei uns zu Hause in Leer haben wir uns immer bemüht, den Gästen das Gefühl zu geben, wir führten eine raffinierte Küche à la française, wie sie in Berlin in den großen Hotels zu finden ist. Die Table d’hôtel bei Meinhardt, im Hôtel St. Petersburg oder im Hôtel du Nord lässt wirklich nichts zu wünschen übrig.«

Berthold Kempinski fand es herrlich, auf diese Weise verwöhnt zu werden. Das Leben liebte ihn, und er liebte das Leben. Nur manchmal kamen kleine Störgefühle auf, so zum Beispiel, wenn Veitel Ungar auftauchte, um mit ihm zu reden. Doch es war unmöglich, diesen einfach abzuweisen, wenn er bei der Witwe Jastrau vorbeikam, um ihn zu einem kleinen Spaziergang abzuholen.

»Der Ewige möge mein Elend sehen und mich erretten.« Wie immer sang der Rabbiner seine Klagelieder. »Dauernd säe ich mit Tränen, aber nie darf ich mit Freuden ernten.«

Berthold Kempinski ärgerte das ewige Jammern über das gottverlassene Posen, das nicht nur bei Ungar, sondern auch bei vielen andern in Raschkow, Adelnau und Ostrowo nie verstummen wollte. Was sollte denn aus der Menschheit werden, wenn alle nach Paris, London und Berlin zogen, dann brach doch alles zusammen! Über den ganzen Erdball mussten sich die Menschen verteilen, wollten sie in Frieden und im Wohlstand leben.

Als er Veitel Ungar dies vortrug, lachte der nur. »Und selber träumst du ständig von Berlin, oder zumindest von Breslau.«

»Träumen ist ja etwas anderes.«

»Im Tagtraum probt man immer Künftiges«, hielt ihm Veitel Ungar entgegen.

Als sie am Ufer des Olobok saßen und er dem Rabbiner erzählte, dass sie in der Schule gerade den Faust durchnahmen, fragte Veitel Ungar mit leicht inquisitorischem Unterton: »Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?«

Berthold Kempinski war es peinlich, darüber zu reden, und um sich mit Anstand aus der Affäre zu ziehen, flüchtete er sich in das, was Goethe gedichtet hatte: »Der Allumfasser,/Der Allerhalter,/Fasst und erhält er nicht/Dich, mich, sich selbst?« Hier wusste er nicht weiter und musste einige Zeilen überspringen. »Nenn es dann, wie du willst,/Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!/Ich habe keinen Namen/Dafür! Gefühl ist alles.«

Bei aller Liberalität, das war eine Antwort, die dem Rabbiner nicht so recht gefallen konnte. »Man merkt, dass ihr keine Synagoge habt bei euch in Raschkow. Ich hoffe nur, ihr habt die Bräuche alle eingehalten?«

»Ja, natürlich«, rief Berthold Kempinski, obwohl dies nur bedingt stimmte. Sie waren als Juden nicht anders als die meisten Christen und ließen, wie Eduard Schlüsselfeld immer sagte, im Allgemeinen den lieben Gott einen guten Mann sein. Pessach, Sukkot, Rosch Haschana, Jom Kippur, die großen Feiertage wurden im Hause Kempinski schon beachtet, ja, aber alles blieb recht oberflächlich.

Veitel Ungar spürte das genau und zitierte aus dem 1. Psalm: »Heil dem Manne, der nicht wandelt im Rate der Frevler, und auf dem Wege der Sünder nicht stehet und im Kreise der Spötter nicht sitzet, sondern an der Lehre des Ewigen seine Lust hat.«

Berthold Kempinski schwieg, denn zum Thema Lust fielen ihm nur der Wein seines Vaters und der Leib Luise Liebenthals ein.

Krojanke biss mit einem so lustvollen Stöhnen in sein Wurstbrot, dass die Leute, die sich in der Nähe seines Standes aufhielten, amüsiert herüberblickten.

»Na, schmeckt’s?«, fragte der Gendarm, der gerade dabei war, einen Stoffhändler wegen seines übergroßen Tisches zurechtzuweisen.

»Ja, danke, Blutwurst ist gesund.«

Warum er das glaubte, verschwieg Krojanke, denn er hatte seine Wurst selbst gemacht – und zwar aus dem Blut und den Innereien eines polnischen Gleisbauarbeiters, der auf dem Weg nach Lissa gewesen war, wo sie mit dem Bau der Eisenbahnstrecke nach Breslau beginnen wollten. Franciszek. Ein wahrer Herkules. Krojanke hatte mit seiner Spitzhacke zweimal zuschlagen müssen, um ihn zu töten. Von hinten auf den Kopf. Aß er von Franciszeks Fleisch, ging dessen Kraft auf ihn über. Er spürte es schon nach dem ersten Bissen.

Der zweite blieb ihm allerdings im Halse stecken, denn vor ihm stand plötzlich der Kommissarius Wilhelm Owieczek. Dass der ihn in ganz Posen jagte, wusste Krojanke schon lange. Sollte es heute so weit sein? Um Zeit zu gewinnen, griff er zur Wasserflasche. »Mit vollem Mund soll man nicht …«

»Ja, trinken Sie mal erst in aller Ruhe«, sagte Owieczek.

Krojanke tat es, wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und schielte auf die Hände des Kriminalen, ob der schon die Handschellen hervorholte. »Womit kann ich dienen, der Herr?«