Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 110th

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

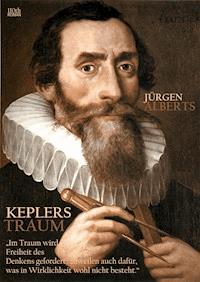

Keplers Traum vom Mond ist die erste deutsche Science-fiction. "Verjagt man uns von der Erde, so wird mein Buch als Führer den Auswanderern zum Monde nützlich sein können", schrieb der große Astronom bereits mitten im Dreißigjährigen Krieg. In Jürgen Alberts´ Roman wird der prophetische Traum weitergeräumt von einem Auftragsschreiber, der 1930 zu Keplers 300. Todestag eine Rede verfassen soll. Das hat überraschende Folgen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JÜRGEN ALBERTS

Keplers Traum

Roman

Impressum:

Cover: Karsten Sturm-Chichili Agency

Foto: fotolia

© 110th / Chichili Agency 2015

EPUB ISBN 978-3-95865-704-5

MOBI ISBN 978-3-95865-705-2

Urheberrechtshinweis:

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur Chichili Agency reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Kurzinhalt

Keplers Traum vom Mond ist die erste deutsche Science-fiction. „Verjagt man uns von der Erde, so wird mein Buch als Führer den Auswanderern zum Monde nützlich sein können“, schrieb der große Astronom bereits mitten im Dreißigjährigen Krieg. In Jürgen Alberts´ Roman wird der prophetische Traum weitergeräumt von einem Auftragsschreiber, der 1930 zu Keplers 300. Todestag eine Rede verfassen soll. Das hat überraschende Folgen.

Der Autor

Jürgen Alberts studierte nach dem Abitur (1966) in Tübingen und Bremen Germanistik, Politik und Geschichte und promovierte 1973 am Fachbereich Kommunikation und Ästhetik der Bremer Universität zum Thema "Massenpresse als Ideologiefabrik am Beispiel BILD".

Er arbeitete als freier Mitarbeiter für den WDR und das ZDF und lebt heute als Schriftsteller in Bremen. Er schrieb Drehbücher, Hörspiele und 1969 den Roman NOKASCH U.A. sowie 1980 DIE ZWEI LEBEN DER MARIA BEHRENS, bevor er sich auch mit Kriminalgeschichten zu beschäftigen begann.

Gemeinsam mit Fritz Nutzke (Pseudonym für Sven Kuntze) veröffentlichte er 1984 den mit Science-Fiction Elementen durchsetzten Kriminalthriller DIE GEHIRNSTATION und ein Jahr darauf als Alleinautor die Fortsetzung DIE ENTDECKUNG DER GEHIRNSTATION.

Nach dem Roman TOD IN DER ALGARVE (gemeinsam mit Marita Kipping) schrieb Alberts den Polizeiroman DAS KAMERADENSCHWEIN, in dem es um den Fall eines Bremer Kommissars geht, der sich gegen die Weisungen seiner Kollegen als Nestbeschmutzer betätigt, weil er hartnäckig in einem Fall von Polizeigewalt gegen einen Verdächtigen ermittelt.

In seinen weiteren Romanen DER SPITZEL, DIE CHOP-SUEY-GANG und DIE FALLE befasste sich Alberts in den darauffolgenden Jahren immer eingehender mit dem Innenleben der Bremer Polizei und ihrer Führung, bis schließlich mit KRIMINELLE VEREINIGUNG 1996 der zehnte Roman der später so bezeichneten Serie "Bremen Polizei" vorlag.

1987 veröffentlichte Alberts den semi-dokumentarischen Roman LANDRU, in dem es um mögliche politische Hintergründe zum Fall des französischen Frauenmörders Henri Desire Landru (1869 - 1922) geht, der zu Beginn dieses Jahrhunderts wegen Mordes an zehn Frauen verurteilt und hingerichtet wurde.

1988 erschien Jürgen Alberts' Kriminalroman ENTFÜHRT IN DER TOSKANA, den er gemeinsam mit Marita Alberts schrieb, ebenfalls mit seiner Frau schrieb er den Griechenland-Krimi GESTRANDET AUF PATROS.

Von 1990 bis 1991 und von 2001 bis 2005 war Jürgen Alberts einer der Sprecher der "Autorengruppe deutsche Kriminalliteratur DAS SYNDIKAT"

Preise:

1988 Glauser - Autorenpreis deutsche Kriminalliteratur für "Landru"

1990 CIVIS-Preis des WDR und der Freudenbergstiftung für "Eingemauert"

1994 Deutscher Krimi Preis für "Tod eines Sesselfurzers"

1997 Marlowe Preis der Deutschen Raymond Chandler-Gesellschaft für "Der große Schlaf des J.B. Cool"

»Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblickten, SIND grün - und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört.«

Heinrich von Kleist in einem Brief an seine Braut Wilhelmine von Zenge am 23. März 1801

1

Ob die Medaille silbrig sein wird oder vergoldet, dachte er. Nie zuvor hatte er so freudig gewartet. Er saß im abgedunkelten Bibliothekszimmer Seiner Magnifizenz auf einer schmalen Holzbank. Die Fensterläden des Raumes waren verschlossen, um die wertvollen Bestände vor dem Sonnenlicht zu schützen. Bis zur Decke standen die Folianten, die goldgeprägten Rückentitel schimmerten matt. Durch ein kleines Loch im linken Fensterflügel kam ein Lichtstrahl, der im Lauf der Zeit über die Regale wanderte und ihn mit einem Mal ins Gesicht traf. Er rückte ein wenig nach rechts, wollte nicht geblendet werden. Aber der Sonnenstrahl holte ihn ein.

Am Morgen, auf der Fahrt nach Erlangen, hatte er im Vorgefühl der Ehrung an seinen Vater gedacht, der die Medaille endlich als Beweis hätte anerkennen müssen, dass sein Sohn ein richtiger Wissenschaftler geworden war. Sein Vater hatte Mathematik an der Universität in München gelehrt, ein überzeugter Feind der Geisteswissenschaften, der seinem Sohn zwar erlaubte, klassische Philologie zu studieren, ihn aber oft seine Verachtung spüren ließ. Geisterwissenschaften hatte sein Vater diese Fakultät genannt, Schleiertanz, Schelmenposse, Budenzauber, er konnte gar nicht genügend despektierliche Ausdrücke finden, um den immer gleichen Gedanken zu variieren: Geisteswissenschaftler sind nicht exakt. Vielleicht könnte ich mit der Medaille zu seinem Grab gehen, dachte er und kam sich bei dieser Idee sehr mutig vor.

Nicht der kleine Geldbetrag, der mit der Ehrenmedaille überreicht wurde, erfreute ihn, sondern allein die Belobigung, die Auszeichnung vor den anderen und die Möglichkeit, nun endlich Extraordinarius zu werden. Seinen Status an der Uni¬versität Erlangen beschrieb ein kleines Spottgedicht:

Gift nimmt der Mörder nur, darum bring ich mich anderweitig um.

Ich lege an mich selbst die Händ und werde ein Privatdozent.

Außer Beihilfen und gelegentlichen Stipendien brachte dieser Beruf kein Geld ein, man musste vermögend sein, um ihn auszuüben. Er hatte die Freiheit, zu lehren und zu warten, bis er außerordentlicher Professor wurde. Die Ehrenmedaille konnte ihn diesem Ziel näher bringen. Zugleich, und das freute ihn besonders, würden die Kollegen im philologischen Seminar neidisch werden. Professor Jahn wird mir gratulieren, dachte er, aber der war auch kein Konkurrent.

Er überlegte, wen er zu der kleinen Feier seines Triumphes einladen sollte. Außer Federl konnte niemand von seinem Stammtisch dabei sein. Vielleicht sein Doktorvater, dem er in einem langen Brief angedeutet hatte, wie gut seine Chancen für diese Ehrung standen. Bei Kriegsbeginn war die Beziehung zwischen ihnen abgebrochen, und es hatte Jahre gedauert, bis er herausfand, dass Professor Reich noch lebte. Er war emeritiert und verzehrte seine bescheidene Pension, nicht weit von München. Seidenschwarz hatte ihn zweimal besucht und feststellen müssen, wie das Gedächtnis dieses bewundernswerten Gelehrten innerhalb von Monaten nachließ. Für seine Dissertation über »Leichenreden im 16. und 17. Jahrhundert« erhielt er damals ein Summa cum laude. Seinen Vater hatte das wenig beeindruckt, auch wenn er zweimal »Alle Achtung!« ausrief.

Ein wenig Unruhe überkam ihn. Er malte sich aus, dass der Rektor der Universität die Ehrung vergessen haben könnte. Professor Frisch war eine Kapazität in Organisations-fragen, immer wieder gelang es ihm, hervorragende Gelehrte an die Universität zu holen, Tagungen und Kongresse einzuladen und so den Ruf der Lehranstalt wesentlich zu verbessern. In seinem Fach, der Medizin, hatte Seine Magnifizenz schon seit langem keinen Vortrag mehr gehalten.

Er stand auf, ging ein paar Schritte hin und her, sein Rücken schmerzte. Er stellte sich die Medaille vor, in einer Schatulle mit rotem Samt, und die Urkunde mit seinem Namen in Fraktur: Dr. Arnold Seidenschwarz. Ob der Zusatz: habilitiert auch im Titel vermerkt wäre?

Sein Spottgedicht hörte so auf:

Ohne Geld, stets ohne Ruh,

der Dozent strebt höhren Zielen zu,

am Ende winket (oft als Schluß!)

der Extraordinarius.

Er setzte sich wieder auf die Holzbank, die vor der Bücher-wand stand, sie war durchaus ungeeignet für längere Warte-zeiten. Sollte ich wirklich die Anstellung erreichen, dachte er, dann wäre ein Umzug nach Erlangen fällig. Er überlegte, welchem Viertel der kleinen Stadt er den Vorzug geben würde.

»Seine Magnifizenz lassen bitten.« Die hagere Sekretärin öffnete einen schmalen Spalt der Tür zum Rektorat. Ein wenig zu hastig erhob er sich, strich über seinen grauen Anzug. Es war zu spät, einen Blick in den Taschenspiegel zu werfen.

»Er wird gleich bei Ihnen sein«, sagte die Sekretärin, die hinter sich die Tür schloss.

Er zog seine Krawatte zurecht, fuhr mit beiden Händen über den Kopf, um seinen schwarzen Haarschopf zu bändigen.

Hinter dem wuchtigen Schreibtisch hingen große Ölporträts der früheren Rektoren, im Ehrenkleid der Universität, mit Hermelinkragen und goldener Kette. Dazu kleinere Porträts der berühmten Vertreter der Erlanger Schule, die wesentlich die evangelische Theologie des 19. Jahrhunderts geprägt hatten, eine Erweckungsbewegung auf hohem geistigem Niveau. Neben dem Schreibtisch stand eine graue, finster dreinblickende Steinbüste des Markgrafen Friedrich von Bayreuth, der die Universität gegründet hatte.

»Sie müssen allen Ernstes entschuldigen, lieber Doktor Seidenschwarz, aber an diesem Morgen brennt es an allen Ecken und Enden. Machen Sie es sich bequem.« Seine Magnifizenz war mit geschwindem Schritt hereingekommen, er legte zwei Aktenstücke auf den Schreibtisch, nahm in dem Lederfauteuil Platz.

»Es gibt Tage, an denen bin ich der immer schlimmer werdenden bürokratischen Verseuchung hilflos ausgeliefert. Ich hoffe, Sie haben ein wenig Verständnis.« Der Privatdozent nickte.

Seine Magnifizenz hatte einen schmalen Schnurrbart über der Oberlippe, akkurat beschnitten. Seine breite Nase erhielt so ein haariges Fundament. Der schwarze Anzug mit den feinen Streifen spannte vor der Brust. Ein leichtes Zucken umspielte seine Augen.

Der Rektor erkundigte sich nach dem Befinden des verehrten Kollegen, als spreche er mit einem nahen Verwandten. Dabei hatte er ihn überhaupt erst dreimal aus der Nähe gesehen. Der Rektor war erfreut zu hören, dass es ihm gut gehe. Er fragte nach der Anzahl der Studenten, nach Vorlesungen und Seminaren, lobte ihn für seine korrekte Einhaltung der Unterrichtsverpflichtungen.

Der Privatdozent fühlte sich wohl. Einen Augenblick lang dachte er, ob er je eine Chance hätte, auf diesem hohen Ledersessel hinter dem Schreibtisch zu sitzen.

Seine Magnifizenz räusperte sich, mit vorgehaltener Hand, fast unhörbar.

Er stand auf, nahm eine mit dem goldenen Universitätswappen verzierte Mappe in die Hand: »Lieber Doktor Seidenschwarz, ich komme zu einer unangenehmen Aufgabe, die ich nur schweren Herzens erfülle. Die Friedrich-Alexander-Universität sieht sich nicht in der Lage, Ihnen weiterhin die Beihilfen für die Dozentur zu gewähren, was gleichbedeutend damit ist, dass Sie ihre Tätigkeit beenden müssen.« Der Rektor reichte ihm die Urkunde.

»Wenn Sie bitte dieses Schreiben entgegennehmen wollen?«

Der Privatdozent wusste nicht, was er sagen sollte, er erhob sich langsam.

»Ich möchte betonen, dass der Friedrich-Alexander-Universität diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist, aber wie die Dinge nun mal liegen, wir müssen die Zuschüsse, die, wie Sie ja selbst wissen, viel zu gering sind, gerecht verteilen ...«

Der Privatdozent hörte jemand ganz entfernt sprechen, weit weg, er war konzentriert darauf, Einwendungen zu machen. Kann ich jetzt nach einer Begründung fragen, dachte er, hab ich das Recht dazu?

Sie standen sich gegenüber.

Der Privatdozent sagte: »Darf ich nach der Begründung dieser Entscheidung fragen?«

Seine Magnifizenz drehte den Kopf zur Seite.

»Derlei Entscheidungen bedürfen keiner ausführlichen Begründung, Doktor Seidenschwarz. Darüber muss ich Sie belehren.« Der Rektor reichte ihm die Urkunde, maschinengeschrieben, ein blauer Dienststempel, eine geschnörkelte Unterschrift. Der Privatdozent nahm das Stück Papier entgegen, würdigte es keines Blickes und verabschiedete sich.

»Leben Sie wohl, Doktor Seidenschwarz.« Die Stimme des Rektors klang durch den langen Flur. Er musste sich beherrschen, um nicht loszurennen. Hatte er sich diesen Gruß Seiner Magnifizenz nur eingebildet? Als er sich umdrehte, war die Tür zum Rektorat schon wieder geschlossen.

Erst im Zug nach Regensburg konnte er einen klaren Gedanken fassen. Er war zum Bahnhof geeilt wie ein Flüchtender, den Ort seiner Niederlage verlassend, machte sich Vorwürfe: Hab ich überhaupt nach der Ehrenmedaille gefragt? Wieso hab ich auf dieses Stück Metall gestarrt? Warum hab ich mich nicht zur Wehr gesetzt?

Die Bilder von der Maifeier: rote Fahnen, rotes Gesteck, rote Papierblumen. Nach dem Umzug feierten die Sozialdemokraten im »Paradiesgarten«, der Ortsverein betrank sich. Da hab ich noch laut gebrüllt, dachte er.

Die Landschaft zog vorüber, im grellen Sonnenlicht waren kaum Konturen auszumachen, die leichten Hügel und grünen Täler entlang der Schwarzen Laber. Sonst ahne ich doch jedes Missgeschick voraus, dachte er jetzt, ich muss blind gewesen sein, der Rektor ist ein Meuchelmörder, die Hinterlist seiner anfänglichen Freundlichkeit, ich habe mich täuschen lassen.

Er erging sich in wilden Phantasien, wie er Seiner Magnifizenz dies heimzahlen konnte, er wollte sich nicht verstecken, nicht wegducken, natürlich muss er mir eine Begrün-dung geben, warum meine Dozentur nicht verlängert wird, das ist mir der Rektor schuldig, sonst muss ich Professor Jahn bitten, dies für mich zu unternehmen, er könnte nachfragen. Es bedarf jetzt großen taktischen Feingefühls.

Der Zug hielt im Regensburger Bahnhof. Er war in seiner Stadt und fühlte sich sicherer.

Er ging über die Maximilianstraße zum alten Kornmarkt, über die Niedermünstergasse zu den Schwibbögen. Durch die Schaufensterscheibe sah er Rafael Federl, der einen Filzhut in der Pedalpresse formte. Seine Hände strichen über die noch raue Oberfläche.

»Gut, dass du da bist, Raffel, du weißt gar nicht, wie mir zumute ist, er hat mich gefeuert, rausgesetzt, so ohne weiteres, als sei ich ein Stück Erd, weggeschaufelt, Raffel, das ist ungeheuerlich, grad ungeheuerlich, so kann man nicht mit einem umgehen, hörst du, er hat meinen Kontrakt nicht verlängert, mir den Stuhl vor die Tür gesetzt, und was das Schlimmste ist, ich hab ihm nicht entgegentreten können, grad wie ein stummer Fisch bin ich dagestanden, nur eine Frage gestellt, ganz schwach, und dann die Urkunde in die Hand genommen, hörst du, Raffel, es ist entsetzlich.«

Der grauhaarige Hutmacher sah ihn an, unterbrach seine Arbeit aber nicht. Er war fast zehn Jahre älter als der Privatdozent, und genauso lange kannten sich die beiden auch. Kurz nach dem Krieg war Seidenschwarz nach Regensburg gezogen, hatte zunächst auf der Donauinsel Stadtamhof gewohnt, und später eine Wohnung in der Kramgasse genommen. Sein erster Hut war ein hellgrauer weicher Filzinger mit rundem Kopf und hochgebogener Krempe gewesen. Ungewöhnlich altmodisch, aber Federl hatte ihm ein wunderschönes Exemplar gefertigt. Später kamen modernere Hüte hinzu.

»Es ist eine Schande, Raffel, ich hatte mich so gefreut auf die Medaille, und dann das! Hörst du, das ist ganz ungeheuerlich, ich will das nicht so stehenlassen, da muss etwas geschehen. Raffel, was sagst du ?« Rafael Federl nahm den Filzhut von der Presse, setzte sich auf den dreibeinigen Holzschemel vor die Bimsmaschine und stellte sie an. Mit pfeifendem Geräusch begann die Maschine zu arbeiten. Arnold Seidenschwarz hob seine Stimme. »Wenn ich das am ersten Mai gewusst hätte, dann hätte ich ein eigenes Transparent getragen.« Er lachte verlegen.

Der kleine Laden des Hutmachers war vollgestellt mit Maschinen, die so präzise angeordnet waren, dass zwischen den einzelnen Arbeitsgängen kaum Zeit verloren wurde. Federl liebte diese Enge, seine Kunden liebten sie nicht. Schon oft hatten sie ihm geraten, ein großzügigeres Geschäft anzumieten, damit seine Einzelstücke besser zur Geltung kämen, aber er dachte nicht daran. Die Kunden blieben trotzdem nicht aus. Er bimste den Filz, immer in die gleiche Richtung, sah nicht auf von seiner Arbeit.

Arnold Seidenschwarz wartete zum zweiten Mal an diesem Tag. Er nahm einen dunkelbraunen Jägerhut von einem Ständer und setzte ihn auf. Der üppige Gamsbart schwappte hin und her. Federl stellte die Maschine ab.

»Nun, was sagst du, Raffel?« Seidenschwarz sah ihn an.

»Du, mir ist jetzt nicht zum Spaßen, ich bin hergekommen, weil ich mit dir reden muss, es geht mir ganz erbärmlich, du musst etwas dazu sagen, hörst du?« Rafael Federl sagte nichts.

Mit einem Wurf schleuderte Seidenschwarz den Jägerhut in den Laden, drehte sich um und ging hinaus.

Die Sonne schien heftig, und er lief nur wenige Meter die Schwibbögen hinauf.

Er schwitzte. Was fällt Raffel ein, ich brauche jemand zum Reden, und er verulkt mich.

Er ging hinunter zur Donau.

Eine leichte Brise zog mit dem breiten Fluss.

Kurz vor der Eisernen Brücke blieb er stehen. Er sah hinüber zu den Inseln.

Das lass ich ihm nicht durchgehen.

Er kehrte um.

Ein paar Minuten später stand er wieder im Geschäft des Hutmachers. Voller Wut.

»Raffel, was ist los? Was hab ich dir getan? Was soll das? Warum gibst du keine Antwort? Raffel! Sag was!« Federl nähte das Garnierband auf. »Raffel, wenn du nicht gleich den Mund aufmachst, siehst du mich nicht wieder.« Der Hutmacher hielt inne. Er legte den unfertigen Hut beiseite und zog einen kleinen Bleistiftstummel hervor. Mit langsamer Bewegung schrieb er in Sütterlin. Die Hand sorgsam über das Geschriebene haltend. Es dauerte einige Zeit, bis Federl ihm den Zettel reichte. Seidenschwarz sah ihn flüchtig an.

»Ich sage nichts mehr. Das nur, weil du ein Freund bist!!!«

»Was ist los?« Federl stand auf, der Hut fiel zu Boden, er nahm ihm den Papierzettel aus der Hand und zerlegte ihn in kleine Schnipsel.

»Raffel, du bist übergeschnappt?«

Sie standen sich gegenüber, sahen sich an, alles war verändert. Der Privatdozent sah in das bewegungslose Gesicht des Hutmachers, in seine wasserhellblauen Augen, die unter buschigen Brauen hervorsahen.

»Raffel, warum?«, fragte er leise.

Federl ließ die Schnipsel in einen Papierkorb rieseln.

»Es muss doch einen Grund haben. Bin ich es? Du kannst doch nicht einfach schweigen. Das geht doch nicht. Raffel, hörst du? Wie komm ich mir da vor, wenn ich dir gegenüberstehe? Bin ich eine Witzfigur, oder du? Jeden Tag haben wir geredet, so oft ich hier war, über alles haben wir geredet, ich hab von dir gute Ratschläge erhalten, und was du über meinen Vater gesagt hast, Raffel, das weißt du, und jetzt... wie lange willst du schweigen?« Der Hutmacher bückte sich, nahm den unfertigen Hut auf und setzte erneut an, um das Band zu befestigen.

»Raffel, bitte, nur einen Satz! — Ein Wort. Sag was, bitte.« Der Faden, mit dem Federl das Garnierband anheftete, ging ununterbrochen durch den Filz, gleitende Bewegungen, die seine rechte Hand ausführte, an deren Zeigefinger ein silberner Fingerhut glänzte.

»Ich geh dann, Raffel«, sagte er leise, »vielleicht hast du es dir morgen anders überlegt.«

Er erschrak, als die Ladenklingel über ihm schellte.

2

Er hatte nicht einschlafen können. Zwei Briefe formulierte er in Gedanken, zwei Anschreiben, deren Worte sich gegenseitig überstürzten. Seine Wohnung in der Kramgasse lag im dritten Stock, nach vorne die Arbeitsstube und die Küche, nach hinten der Schlafraum und das Bad. Im Sommer kam nur frühmorgens Sonne in das Schreibzimmer, und den Rest des Tages blieb es kühl. Der Lärm vom Gemüsemarkt am Domplatz drang durchs offene Fenster.

Dem Rektor wollte er förmlich schreiben, auf seine Verdienste hinweisen, seine Veröffentlichungen, nicht zuletzt auf diejenige über »Die rhetorischen Elemente in Parlamentsreden der Gegenwart«, die immerhin vom Herausgeber der Zeitschrift lobend im Eingangsspruch hervorgehoben war, wollte ohne ein böses Wort auskommen und nach dem Grund der Entscheidung fragen, auf jeden Fall um ein Gutachten von der Friedrich-Alexander-Universität bitten, damit er sich anderen Orts bewerben könne. Federl wollte er wütend schreiben, ohne jede Rücksicht, bitter, der konnte das vertragen, den musste man rütteln, damit er von seiner Sturheit ließ, und das mit dem Zettel hätte er nicht verstanden.

Er ging in die Küche, um sich einen Tee zu machen. Er schloss das Fenster, setzte Wasser auf. Der Kessel war stumpf, seine Oberfläche brauchte dringend eine Politur.

Ich müsste dem Rektor wütend schreiben, nicht förmlich, nicht zurückhaltend, der müsste entsetzt den Brief fallen lassen, nachdem er ihn gelesen hat, schließlich kann er mich nicht behandeln wie einen Studenten, derlei Entscheidungen bedürfen einer ausführlichen Begründung, welche Entscheidungen denn, ich müsste dem Rektor zeigen, aus welchem Holz einer aus meiner Familie ist, mit meinem Vater hätte er sich das nicht erlaubt, und mit mir auch nicht.

Der Kessel pfiff. Vorsichtig, um sich nicht zu verbrennen, goss Seidenschwarz das Wasser in die bereitgestellte Kanne. Dann stopfte er das Tee-Ei. Er mochte Tee nur, wenn er besonders stark war.

Raffel bekommt einen sanften Brief, ich bin sein Freund, er ist mein bester Freund, ich muss ihn sanft behandeln, fragen, warum er das tut, es geht ihm vielleicht nicht so gut, er will etwas ausdrücken, das ist keine Laune gewesen, nicht bloß ein Scherz, merkwürdig nur, wie laut er am ersten Mai getönt hat, mit Bier im Blut, getönt von starken Zeiten, und jetzt schweigt er, ich will ihn ruhig angehen, ihn nicht übertölpeln.

Seidenschwarz goss den Tee in ein großes Glas, legte zwei Stück Zucker auf die Untertasse und ging in sein Arbeitszimmer. Ein quadratischer Raum, nur an der Fensterwand hingen zwei Bilder. Das eine zeigte seinen Vater, wie er am Katheder stand, das andere zeigte ihn selbst, bei der Verleihung des Doktorhutes. Die anderen Wände waren mit Büchern bedeckt, in Regalen bis zum Fußboden.

Er saß an seinem Schreibtisch, von draußen die warme Luft, starrte in den Tee und fand keinen Anfang, weder für den einen noch für den anderen Brief. Was soll ich dem Raffel schreiben, mit dem muss ich reden, der wird doch keinen Brief wollen. Während er darüber nachdachte, klingelte es an der Haustüre. Seidenschwarz sah aus dem Fenster.

Unten stand ein älterer Herr, in dunklem Anzug, der seinen Namen sagte. Ob er hinaufkommen könne? Seidenschwarz erwiderte, dritter Stock. Der ältere Herr, der genauso schmächtig wie Seidenschwarz war, nur zwanzig Jahre älter, sein schütteres Haar hätte gut eine Kopfbedeckung vertragen, war außer Puste, als er die schmale Stiege erklommen hatte.

»Doktor Adam Seidenschwarz?«

»Arnold, bitte, Arnold Seidenschwarz«, sagte der Privatdozent, amüsiert bei der Vorstellung, er könnte auch Adam heißen. Er bat den Mann einzutreten.

»Oh, entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor. Das ist ein wenig peinlich.«

»Ich nehme es nicht krumm.«

Seidenschwarz holte einen Stuhl aus der Küche und stellte ihn neben den Schreibtisch.

»Ich habe ihren Namen vorhin nicht verstanden.«

»Berthold Müller«, sagte der ältere Mann, ohne ihn anzusehen. Er stand vor den hohen Bücherregalen, »die haben Sie alle gelesen, Herr Doktor?«

Seidenschwarz kannte die Frage: »Vielleicht die Hälfte, ja.«

»Alle Achtung«, der Mann nahm Platz.

»Was kann ich für Sie tun?« Vielleicht schreibe ich keinen von beiden Briefen, dachte Seidenschwarz.

»Herr Doktor, Sie werden sicherlich wissen, dass dieses Jahr ein wichtiges Jubiläum zu feiern ist, der dreihundertste Todestag des verehrten Sohnes unserer Stadt, Johannes Kepler.« Der Mann machte eine kleine Pause. Seidenschwarz wusste nichts von diesem Jubiläum.

»Zu diesem Tag sollen in Regensburg einige Feierlichkeiten und Festivitäten stattfinden und natürlich auch die dementsprechende Würdigung Keplers Platz haben. Aus diesem Grunde komme ich zu Ihnen.«

»Aha«, sagte Seidenschwarz, der sich nicht vorstellen konnte, was er in einem Festkomitee zu tun hätte.

»Ich möchte Sie hiermit beauftragen, eine Rede zu diesem Todestag zu verfassen, eine Rede auf den wichtigsten Vertreter Regensburgs in der Geistesgeschichte.«

»Moment«, warf der Privatdozent ein, »wieso Geistesgeschichte? Der Kepler war Naturwissenschaftler.« »Gleichwohl, Herr Doktor, er gilt unumstritten als wichtigste Größe in unserer Stadt, und das allein zählt.« Arnold Seidenschwarz fand die Idee nicht schlecht: eine Rede verfassen, warum nicht?

»Ich möchte Ihnen zu diesem Auftrag ein monatliches Salär von 1000 Mark anbieten, das Sie erhalten, bis die Rede fertiggestellt ist.«

»Oh, so viel!« Seidenschwarz verglich dieses Angebot erstaunt mit seinen Einnahmen an der Erlanger Universität.

»Wie lang soll die Rede sein?« Er überspielte sein Erstaunen mit einer Frage, die ihm selbst dümmlich vorkam. Eine Rede war so lang, wie sie gut war.

»Das liegt ganz an Ihnen, Herr Doktor. Ich vergebe nur den Auftrag. Wenn Sie damit einverstanden sind, lasse ich eine Anzahlung für die ersten beiden Monate gleich hier.« Der Mann griff in seine Brieftasche, holte umständlich einen bläulichen Umschlag hervor und zählte zweitausend Mark auf den Schreibtisch. »Wenn Sie dann hier quittieren möchten!«

Der Privatdozent geriet aus der Fassung. »Ich hab noch gar nicht ja gesagt zu Ihrem Auftrag, Herr Müller.«

»Ach, ich dachte, wir seien handelseinig.« Der Mann ließ das Geld auf dem Schreibtisch liegen.

»Wie kommen Sie gerade auf mich?« fragte Seidenschwarz.

»Sie sind mir als guter Stilist genannt worden. Jemand, der mit der Sprache umgehen kann wie andere mit dem Stichel, jemand, der sich auszudrücken vermag in einer Zeit, in der alles der Verrohung entgegengeht - das sind Qualitäten, die zählen. Außerdem haben wir in unserer Stadt keine Gelehrten von Ihrem Rang.«

»Zuviel der Ehre.« Da saß ein Mann in dunklem Anzug, die Krawatte in gedecktem Blau, schütteres helles Haar, und da lag das Geld, soweit gab es keine Zweifel.

»Ihre Doktorarbeit über Leichenreden im 16. und 17. Jahrhundert ist ein ebenso guter Ausweis, dass die Wahl richtig getroffen wurde.«

»Haben Sie die gelesen?«

»Nein«, der Mann lachte, »ich habe sie in der Hand gehabt. Verzeihen Sie ...«

»Sie sind nicht der einzige, der sie nur von außen angesehen hat.«

Diese Offenheit freute Seidenschwarz, es gab ganz andere Figuren in seiner Bekanntschaft, die ihm vorgaukelten, sie hätten einen seiner Aufsätze oder gar seine Dissertation gelesen.

»Wann soll die Rede fertig sein?«

»Kepler ist im November gestorben, ich denke, dass dann auch die Feierlichkeiten sein werden. Aber darüber lasse ich Ihnen noch Mitteilung machen.« Seidenschwarz sah aus dem Fenster, die Sonne warf lange Schatten in der Kramgasse, die Tauben flogen zwischen Hell und Dunkel, Kinder spielten Räuber und Gendarm. Sechstausend Mark, nicht zu verachten, dachte er.

»Also gut, einverstanden.« Der Mann zog eine Quittung unter dem letzten Geldschein hervor und zeigte auf die Stelle für die Unterschrift. Schwungvoll setzte der Privatdozent seinen Namen auf das Papier. Dann sah er, dass die Quittung schon mit Schreibmaschine auf ihn ausgestellt war.

»Woher wussten Sie, dass ich den Auftrag annehmen würde, Herr Müller?« Der Mann lächelte verschmitzt.

»Wer wird sich so eine Gelegenheit entgehen lassen? Ich glaube, die Bezahlung ist recht ansehnlich, wenn Sie es mit den kümmerlichen Honoraren vergleichen, die Sie für eine wissenschaftliche Veröffentlichung bekommen.«

»Allerdings.« Seidenschwarz hätte gerne das Geld in die Hand genommen und nachgezählt, aber er wusste, das passte nicht zu einem Wissenschaftler. Und als solcher war er soeben beauftragt worden.

»Sie hören von mir«, sagte der Mann und stand auf.

»Also, eine Lobrede auf Kepler?«, vergewisserte sich Seidenschwarz .

»Richtig, Herr Doktor. Bemühen Sie sich nicht, ich weiß den Ausgang.«

»Nein, warten Sie.«

Seidenschwarz öffnete schnell die Tür vor seinem Gast und verabschiedete ihn an der Stiege. Soviel Geld für eine Rede! Das erlaubte ihm, sich sorg-fältig nach einer neuen Dozentur umzusehen, nicht das erste Angebot nehmen zu müssen. Zwar besaß er Privatvermögen aus der Erbschaft, doch das reichte nicht länger als ein Jahr. Am liebsten wäre er sofort zu Rafael Federl gelaufen, um ihm die gute Nachricht mitzuteilen.

Seidenschwarz ging an seinen Schreibtisch. Zweitausend Mark, in neuen Scheinen. Er roch daran. Die Druckerfarbe noch frisch. Ich muss herausfinden, wer dieser Berthold Müller ist, dachte er, dass er es sich leisten kann, eine derart teure Rede zu bestellen.

»Der ductus simplex besteht in der Übereinstimmung zwischen consilium und thema, das heißt, dass der Redner ernstlich meint, was er sagt.« Die näselnde Stimme des Fuchsmajors hallte im Seminarraum.

»Sehr richtig«, erwiderte der Privatdozent, »und genau da setze ich mit meinen Überlegungen an. Es galt in meinem Aufsatz herauszufinden, ob die Parteiredner wirklich meinen, was sie sagen, also ein verum consilium haben, oder ob ihr ductus ein solches nur simuliert.«

Seidenschwarz mochte diesen vorlauten Studenten nicht, der ihm ständig auswendig gelernte Definitionen präsentierte. Aber er mochte an diesem Vormittag niemand von diesen höheren Söhnen, die in seinem Oberseminar für Rhetorik saßen.

Er hatte den Abend allein verbracht, schwankend zwischen Triumph und Niederlage, hatte sich ein gutes Essen gegönnt, Schweinsbraten mit Knödel, Bier und ein paar Schnäpse, war später trunken an Federls Laden vorbeigezogen, der dunkel war, hatte sich aber nicht getraut zu klingeln, zweiter Stock rechts, da wohnte sein Freund, gleich über seiner Hutmacherei. Zu Hause dann war ihm übel geworden, ihm drehte sich alles, zu viel Geschwindigkeit in den Blutbahnen, er hatte gespuckt wie ein junger Spund, der zum ersten Mal Spirituosen konsumiert, hatte sich schlafen gelegt und war wach geblieben bis in die frühen Morgenstunden.

»Worin liegt der eigentliche Unterschied zwischen Ethos und Pathos?«, fragte ein Student, der gleich rechts neben dem näselnden Fuchsmajor saß.

»Das müssten Sie längst gelernt haben. Wer weiß es?« Der Privatdozent reagierte automatisch. Er versuchte, an dem Verbindungsstudenten vorbeizusehen.

Keiner zeigte ein Interesse.

Schon lange wollte er mit seinem Seminar den Aufsatz besprechen, aber immer wieder war anderes dringlicher gewesen. Solange die Studenten sich nicht das System der rhetorischen Kunst einverleibt hatten, konnten sie seiner Argumentation nicht folgen. Und dabei kannten sie alle seinen Aufsatz über die Parlamentsreden genau. An diesem Morgen wollte er es sich leicht machen, er beantwortete selbst die Frage des Studenten.

»Der Unterschied zwischen Ethos und Pathos liegt im Herangehen an die Zuhörer. Es geht um die Herstellung einer affektischen Zustimmung. Wenn jemand mit Ethos arbeitet, dann will er eine parteigünstige Erregung auf sanfte Weise schaffen, beim Pathos ist die Affektstufe heftig, wie bei Homer ist die Wirkung Jammer und Schauder.«

Seidenschwarz lehnte sich zurück, er konnte diese Erklärungen im Dämmerzustand geben, so tief hatten sie sich eingegraben, heute nutzte er sie, um die Zeit herumzubringen, die zweite Stunde ging ihrem Ende zu.

In der dunkelbraunen Aktentasche hatte er den Brief an Seine Magnifizenz, geschrieben gegen fünf Uhr in der Frühe, gespickt mit bösartigen Sticheleien, Vermutungen und Anspielungen darauf, warum seine Dozentur nicht verlängert wurde, despektierlich im Ton, er wollte ihn mit Professor Jahn, dem Leiter des philologischen Seminars, durchsprechen, ein Meisterwerk der polemischen Fertigkeiten, verletzend und doch nicht angreifbar.

»Was soll uns diese Analyse, Herr Doktor? Ihr Aufsatz ist ein Pamphlet, keiner der von Ihnen so genüsslich zitierten Parlamentsredner bekommt eine gute Note, alle benutzen rhetorische Mittel, um ihre Gegner zu überzeugen; ich denke, ihr gutes Recht. Nun denn, was soll uns das alles?« Der Fuchsmajor, der oft den Tonfall in seinem Kommers mit dem Umgangston im Seminar verwechselte. Mehrfach musste Seidenschwarz ihn bitten, seine Mütze vom Kopf zu nehmen.

»Was bezwecken Sie denn mit dieser Frage? Sie ist so unnütz wie sonst was. Ich analysiere die rhetorischen Mittel, ich definiere die Elemente anhand gegenwärtiger Beispiele, ist Ihnen das nicht genug? Sie müssen lernen, dass die methodische Beschäftigung zunächst auf Erkenntnis aus ist. Ein Ziel, das kommt vielleicht später.«

Wie so ein Student im Seminar die ganze Arbeit aufhalten konnte! Die anderen dösten still vor sich hin, es gab ein Zwiegespräch, an dem sich gelegentlich mal ein oder zwei weitere Studenten beteiligten. Dieser Fuchsmajor der Borussia war ein Scharfmacher, daran war für Seidenschwarz kein Zweifel.

»Sie haben ein Ziel, Herr Doktor, oder irre ich mich da?“

»Ich möchte diese Diskussion hier nicht fortsetzen und die anderen Kommilitonen bitten, Stellung zu meinem Aufsatz zu beziehen. Wer möchte das Wort?« Manchmal gelang es dem Privatdozenten, mit einem derart heftigen Eingriff das wissenschaftliche Gespräch zu dirigieren.

»Ich finde«, sagte ein leises Stimmchen, die einzige Studentin, die in seinem Oberseminar saß, »dass Sie die amplificatio sehr gut herausgearbeitet haben. Immer, wenn ein Partei-redner etwas zu erreichen sucht, dann übertreibt er, dann wird aus einem kleinen Vergehen ein großes Verbrechen. Und wenn jemand etwas vertuschen will, bedient er sich der minutio und verkleinert, zum Beispiel, einen Skandal. Das, finde ich, ist ein sehr nützliches Instrument der Analyse.«

Auf der Bahnfahrt nach Erlangen hatte Seidenschwarz mit sich gerungen: Sollte er seinen Studenten davon berichten, dass er im kommenden Semester nicht mehr unterrichtete, oder sollte er es ihnen noch verschweigen? Er war nicht entschieden. Wenn er schwieg, musste er sie betrügen, denn er konnte manche ihrer Abschlussarbeiten nicht mehr betreuen; wenn er es ihnen sagte, musste er damit rechnen, dass im Laufe des Semesters die Teilnahme abbröckeln würde. Der Fuchsmajor würde die Gelegenheit nützen, um sich einen anderen Dozenten zu wählen.

Wieder wurde es still in dem weißgekalkten Raum.

»Andere Meinungen?«, fragte Seidenschwarz.

Er sah in die Runde, konnte feststellen, wie sie seinem Blick auswichen.

Nur der Verbindungsstudent starrte ihn an.

»Ich hab meine Meinung schon geäußert.« Er grinste.

Das Coleurband mit den farbigen Streifen über seiner Brust.

»Was schreibe ich über die anaphora? Bitte sehr, wir arbeiten hier.«

Keine Reaktion.

»Wie wird sie in den Parlamentsreden eingesetzt?« Es blieb ruhig.

Seidenschwarz hatte sich daran gewöhnt, diese Stille auszuhalten. Es war ein Spiel, wie bei Kindern, die sich in die Augen sahen, wer zuerst zuckt, hat verloren. Am Nachmittag wollte er Federl aufsuchen und mit ihm einen großen Schoppen trinken, dann würde der schon wieder reden.

»Ich habe nichts zum Thema anaphora zu sagen ...«, der Fuchsmajor näselte.

»Ich habe eine Frage gestellt«, unterbrach ihn der Privatdozent, »oder erst mal so. Ein Beispiel für eine anaphora, bitte! Fangen wir wieder an wie im Proseminar.«

»Schiller, Maria Stuart: Kein Ohr mehr für der Freundin Warnungsstimme, kein Aug für das, was wohlanständig war. « Der kleine Student, der Seidenschwarz direkt gegenübersaß, war für diese Antwort aufgestanden.

»Jawohl, das ist eine anaphora, die Wiederholung eines Satzteils zu Beginn aufeinanderfolgender Wortgruppen. Danke. Wenigstens einer, der hier noch mitmacht. Was schreibe ich über den Gebrauch der anaphora?«

Zwanzig Minuten, dachte er, aber ich kann auch früher Schluss machen. Er hatte sich entschieden, seinen Studenten noch nichts von der Beendigung seiner Dozentur zu sagen. Ob es wohl eine Möglichkeit gab, gegen diese Entscheidung des Rektorats etwas zu unternehmen?

»Die anaphora wird zur affektiven Steigerung verwandt?« Die Studentin stellte ihre Antwort als Frage dar.

»Richtig, das ist der Kern. Und welche Beispiele führe ich dafür an?« Kaum hatte jemand eine Antwort gegeben, brach das Gespräch wieder ab, als würde eine Beteiligung pro Unterrichtsstunde reichen.

Der Fuchsmajor griff an: »Ich will Ihnen sagen, warum das heute zäh fließt. Es liegt an Ihnen. Sie geben sich zugeknöpft, sonst reden Sie hier über alles, Sie scherzen, Sie lachen, und heute sind Sie nur ernsthaft. Das ist ungewohnt.«

»Ich werde doch den Stil meines Seminars ...«, der Privatdozent verteidigte sich.

Er sah, wie die anderen anfingen zu kichern. Verstohlen. Der kleine Student gegenüber hielt die Hand vors Gesicht, aber auch er lachte. Seidenschwarz ließ sich anstecken.

»Also gut, lachen wir. Schluss für heute. Mit Gelächter.«

Die Studenten sprangen auf.

Das Lachen wurde lauter.

Hoffentlich stört es die Seminare nebenan nicht, dachte Seidenschwarz.

»Ich würde Ihnen gerne noch eine Frage stellen.« Der Verbindungsstudent hatte seine Mütze schon wieder aufgesetzt.

»Ja, bitte.« Seidenschwarz packte seine Bücher in die Aktentasche, er sah den Brief im weißen Umschlag.

»Was mich am meisten an ihrem Aufsatz stört, ist dies: Alle ihre Beispiele beziehen Sie aus dem konservativen Lager, die Bayerische Volkspartei, die Deutschnationalen, die NSDAP. Glauben Sie denn, dass die Sozialdemokraten und Kommunisten sich nicht dieser rhetorischen Mittel bedienen?«

Mit einem Mal fiel Arnold Seidenschwarz auf, dass er sich verraten hatte. Er musste das sofort überprüfen, wahrscheinlich hatte dieser ekelhafte Fuchsmajor Recht, seine Mütze wie zum Hohn schief auf dem Kopf. Das war der Grund, warum der Rektor ihn aus der Dozentur drängte. Er hat sich über meinen Aufsatz geärgert, dachte er, ich war weiter von der Ehrenmedaille entfernt, als ich je geglaubt habe.

»Natürlich, natürlich«, stammelte er, »die bedienen sich ebenfalls solcher Mittel. Das untersuche ich schon.«

»Wird auch Zeit«, sagte der Fuchsmajor spitz, drehte sich um und ging aus dem Seminarraum.

Der Privatdozent verschloss sorgfältig seine Tasche, als müsste er sich selbst davor bewahren, sie nochmals zu öffnen. Den Brief aus der Frühe wollte er mit nach Hause nehmen, damit hätte er sich nur weiter blamiert. Zu Mittag speiste er, wie gewöhnlich am Donnerstag, im »Goldenen Hahn«, zusammen mit Professor Jahn.

»Wir können Ihnen da nicht helfen, lieber Seidenschwarz. Das ist und bleibt die Verantwortung Seiner Magnifizenz, wer an der Universität als Privatdozent arbeiten darf.«

»Sind Sie denn gehört worden?«, fragte Seidenschwarz, der an einer Weinschorle nippte.

»Wie meinen Sie das?«, Professor Jahn löffelte weiter seine dünne Hühnerbrühe.

»Ich meine, sind Sie vor der Entscheidung gehört worden?«

Der Professor antwortete nicht, tupfte sich mit der Serviette den Mund ab, trank einen Schluck Mineralwasser. Dann aß er weiter. Auch eine Antwort, dachte Seidenschwarz. Der Aufsatz hatte den Ausschlag gegeben.

»Die Rhetorik, mein lieber Seidenschwarz, ist eine Wissenschaft aus Eisen, aus Stein, aus langlebigem Material. Das habe ich heute Morgen formuliert. Ich soll in Frankfurt einen Festvortrag halten, modern nennt man das jetzt Standortbestimmung, ein scheußliches Wort, aber gut, ich werde Position beziehen. Sie kommen doch auch, für die Diskussion wären Sie sehr nützlich.« Arnold Seidenschwarz nickte, stumm.

Professor Jahn schob den Suppenteller in die Mitte des Tisches. Sofort kam die Bedienung und fragte, ob er seinen Nachtisch gleich serviert bekommen mochte. Der Professor liebte Süßspeisen.

»Was gibt es denn Schönes?«

»Wir haben Vanillepudding mit Birnen.«

»Zwei Portionen für mich. Lieber Seidenschwarz, was essen Sie?« Der Privatdozent lehnte ab, er habe gestern wohl etwas viel gegessen und sei noch nicht wieder auf dem Damm.

»Ist Ihnen die Demission auf den Magen geschlagen, was? Keine Sorge, Sie bekommen von mir ein prachtvolles Gutachten, davon dürfen Sie ausgehen. Ich denke, München wird Sie akzeptieren, ganz sicher sogar. Schließlich hatte Ihr Vater dort einen ausgezeichneten Ruf, wenngleich er in einer anderen Fakultät lehrte. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, verlegen Sie sich auf die klassische Rhetorik! Das macht in München Eindruck. Sie können versichert sein, dass ich Sie nach Kräften unterstütze.«

Der Vanillepudding kam.

Der Professor protestierte, er habe zwei Portionen bestellt. Die Serviererin lächelte, er könne nur eine auf einmal essen. Arnold Seidenschwarz wusste, was sein Professor mit der Anspielung auf die klassische Rhetorik meinte: »Also hat mir mein Aufsatz geschadet, so sehr er belobigt wurde?«

Der Professor sah ihn erstaunt an: »Nein, wo denken Sie hin, das ist die moderne Zeit. Sie sind einer der wenigen, die unserer Wissenschaft eine Zukunft geben, ganz sicher sogar, Sie sind - und das habe ich oft genug betont - einer von denen, auf die unsere Wissenschaft große Hoffnung setzt.«

»Aber Sie selbst...« Seidenschwarz wollte nicht, dass dieser Herr ein paar tröstende Worte sagte.

»Ich selbst habe mich immer nur mit den Klassikern beschäftigt, mir liegen Homer, Euripides, Horaz und Ovid mehr... Aber das ändert nichts an der Wertschätzung Ihrer Arbeiten, lieber Seidenschwarz. Auch das muss sein.«

»Hat mein letzter Aufsatz mit meinem Abgang etwas zu tun?« Der Privatdozent wollte Gewissheit.

»Nein, ein klares Nein.«

»Danke«, sagte Seidenschwarz, er trank seine Schorle aus. Das prickelnde Gefühl im Hals ließ ihn munterer werden.

»Dafür brauchen Sie sich nicht zu bedanken. Ich denke, Offenheit ist die Tugend des Wissenschaftlers.« Die Serviererin brachte den zweiten Vanillepudding mit Kirschen, die Birnen seien leider ausgegangen.

»Ich kann es verschmerzen«, gab der gekränkte Professor von sich. »Sie sollten wenigstens von diesem Pudding kosten, lieber Seidenschwarz. Ein wenig Süße muss der Tag uns bringen. Von wem ist das?« Der Privatdozent überlegte.

Er schüttelte den Kopf: »Ich muss passen, könnte Vergil sein?«

»Nein, stammt von mir. Ich dachte, es wäre ein guter Werbespruch für eine Pudding-Anzeige. Was meinen Sie?« Der Professor lachte leise.

3

Arnold Seidenschwarz schloss die Augen, als er den Bahnsteig erreicht hatte. Jeden Donnerstag spielte er das gleiche Spiel. Er begann zu zählen, im Takt der Sekunden, jedes Mal von zwanzig beginnend auf null.

Achtzehn, siebzehn, sechzehn.

Eine Probe auf die Befindlichkeit, wie geht es mir heute, die Bahnhofsuhr als Anzeiger für Stimmungen.

Elf, zehn, neun.

Wann springt der Zeiger weiter?

Vier, drei, zwei, eins.

Er öffnete die Augen.

Noch war der Minutenzeiger der Bahnhofsuhr nicht auf die volle Stunde vorgerückt.

Seidenschwarz zählte nun über die Null hinaus. Sechs, sieben, acht.

Der Zeiger sprang auf vier Uhr.

Acht, war nicht schlecht, gar nicht schlecht. Solange er im Bereich von fünf bis zehn Sekunden war, um die er sich vertan hatte, ging es ihm gut, wenn er sich zwischen null und fünf befand, machte er einen kleinen Luftsprung, dann war sein Befinden ausgezeichnet. Das galt für beide Richtungen, diesseits und jenseits der Null.

Vier Minuten später traf der Zug ein.

Seidenschwarz bestieg sein Abteil und schlug die »Volks-wacht« auf, die Zeitung der Sozialdemokratie für Regensburg und Umgebung.

Dr. Hoppel, der Oberbürgermeister von Regensburg, hatte in Wien beim christsozialen Parteitag gesprochen: »Für die wahren Interessen des Volkes regieren, erfordert grundsätzlich gegen den Marxismus zu regieren. «

Gandhi war verhaftet worden. Zum dritten Mal. Das Bild zeigte einen verhärmten Mann.

In Neustadt überfielen Nazis Gewerkschafter und trieben sie durch die Stadt mit Parolen wie »Judenknechte« und »Arbeiterverräter«. Unter den »Vermischten Meldungen« fand Seidenschwarz einen Hinweis auf die Kepler-Feiern, sie sollten des besseren Wetters wegen schon Ende September stattfinden, das genaue Programm hatte die Zeitung noch nicht erfahren können.

Der Privatdozent las seine Zeitung gewöhnlich sehr sorgfältig, aber an diesem Nachmittag las er nur die Überschriften. Er durchblätterte die acht Seiten einmal von hinten nach vorne und wieder zurück, dann legte er die »Volkswacht« beiseite.

Eine Rede auf Kepler.

Eine Lobrede.

Es gab die klassischen Vorbilder der epideiktischen Rede: die Preisreden, die öffentlichen Lobesreden, William Shakespeares Brutus-Rede, I come to bury Caesar, not to praise him, die ironischste Lobeshymne, das konnte Müller nicht gemeint haben. Dann rechnete er nach, wenn im September schon die Rede gehalten werden musste, dann würde ihn das tausend Mark kosten. Auf dem Weg zur Kramgasse entschloss er sich, mit der Arbeit anzufangen.

So suchte Arnold Seidenschwarz zwischen Folianten und Manuskripten seinen Kant, dessen Himmelskunde das einzige Buch war, das er zum Thema Astronomie besaß, und fand es schließlich in der zweiten Reihe eines staubigen Regals, ungelesen, unbeschwert, und ohne seine dünnen Bleistiftstriche, die er zur Verzierung und Erinnerung stets anbrachte. Das Buch roch angenehm. Er verzog sich in den abgewetzten Lederstuhl, um seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, dem ungestörten Schmökern, Sichvertiefen, Verschwinden zwischen Zeilen, Gedanken, Sätzen, Spinnereien, das kleine Büchlein aufgeschlagen, durchgeblättert, um einen eigenen Anfang zu finden und auch den Namen Kepler, denn er ging davon aus, dass Kant ihn erwähnte, sein geübter Blick streifte über die Seiten. Er las die Anfänge der Kapitel, irgendwo musste der Name doch auftauchen, Kepler, und dann las er sich fest.