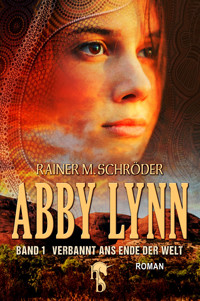

6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Lieber auf der Tüte als im Eimer« erzählt unterhaltsam und zugleich authentisch nicht nur das Schicksal des geteilten Deutschlands, sondern auch die Geschichte der eigenen Familie von Rainer M. Schröder: Nach dem Zweiten Weltkrieg lebt die Familie Brüggemann in Ostdeutschland, doch schnell wird klar, dass es dort keine Zukunft für sie gibt – die Brüggemanns beschließen die Flucht in den Westen. Ihre neue Adresse lautet: Auf der Tüte 12. Schon kurze Zeit nach der Ankunft im Westen wird die Mauer gebaut und es entstehen neue Probleme: Wie soll man mit dieser Trennwand leben? Der eine Teil der Familie im Osten, der andere im Osten … Trotz allem hätte es immer noch schlimmer kommen können, finden die Brüggemanns, getreu ihrem neuen Motto: »Lieber auf der Tüte als im Eimer!«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 739

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Rainer M. Schröder

Lieber auf der Tüte als im Eimer

Ein deutsch-deutscherFamilienroman

All meinen Brüggemanns gewidmet

»Über Menschen zu schreiben ist,wie das Leben, ein schmutziges Geschäft …Jede Geschichte, die in Druck geht,beleidigt jemanden, wenn sie wahr ist.«Franz-Josef Wagner, Journalist

»Nicht alle Menschen leiden gleich.Der eine leidet unter allem und jedem,und dem anderen macht gar nichts etwas aus.Das Leid des Menschen richtet sichnach seinem Charakter.«Avramham Chasson: Abu Badjis genießt das Leben

Erster Teil:1960–1961

1

Beide Hände demonstrativ auf dem Karabiner, der ihm quer vor der Brust hing, und das Gesicht wie eine Betonmauer. Kalt, abweisend und unnachgiebig. So verwehrte ihnen der Grenzer am 1. Mai den Übergang in den Westsektor von Berlin.

Heinrich Brüggemann gab vor, die feindselige Haltung des Vopos nicht zu bemerken. »Wir wollen nur mal kurz zur Kundgebung rüber. Willy Brandt spricht vor dem Schöneberger Rathaus.«

Die leutselige Art verfing bei dem Mann in der aschgrauen Uniform nicht. »Aufrechte Genossen haben bei den imperialistischen Kriegstreibern des Westens nichts verloren!«, schnauzte ihn der Grenzer in breitem Sächsisch an. »Beteiligen Sie sich am internationalen Kampftag der Arbeiterklasse gefälligst an einer Kundgebung unserer siegreichen sozialistischen DDR!«

Ingeborg Brüggemann warf den Kopf mit dem schulterlangen, blond gelockten Haar, das Tante Else immer spöttisch und neidisch zugleich »Marlene-Dietrich-möchte-gern-Locken« nannte, in den Nacken.

»Entschuldigen Sie mal, wie reden Sie denn mit meinem Mann?«, entrüstete sie sich. »Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es zu tun haben!«

Richard fand, dass niemand sich so vornehm und zugleich doch so vernichtend empören konnte wie seine Mutter. Kein Wunder, dass man sie bei ihnen im Stadtteil Pankow respektvoll mit »Frau Doktor« ansprach, sogar die Parteifunktionäre in ihrem Wohnhaus, die ihnen sonst reserviert und voller Misstrauen begegneten, weil der Vater als Einziger im ganzen Block nicht in der Partei war. Nichts wirke besser als eine schöne Frau in kalter Rage, hatte Onkel Willi einmal bewundernd gesagt, und dabei war er sogar nüchtern gewesen, was seinen Worten richtig Gewicht verliehen hatte. Denn Tante Elses Mann trank gern und oft.

»Mein Vater ist Chefarzt!«, rief Richard stolz, im Gefühl, der Mutter Beistand leisten zu können. Nicht, dass sie Hilfe von einem zehnjährigen Jungen nötig gehabt hätte. Aber dieser arrogante Kerl sollte wissen, sie zogen alle an einem Strang, wenn es hart auf hart kam.

»Halt die Klappe, Dicky!«, sagte Burkhard, sein acht Jahre älterer Bruder, hinter ihm und verpasste ihm eine Kopfnuss.

Auf Kopfnüsse, blitzschnell auch im Vorbeigehen verabreicht, verstand sich der große Bruder ganz ausgezeichnet. Aber andererseits war er auch ohne langes Fragen zur Stelle, wenn man einen großen Bruder brauchte, um sich im Viertel aus kritischen Situationen mit Gleichaltrigen zu retten.

Konrad, Richards anderer Bruder, gerade zwölf geworden, aber nur eine Klasse über ihm, grinste ihn schadenfroh an.

Die Mutter nahm das Stichwort »Chefarzt« gern auf. »Das ist er in der Tat, junger Mann!«, sagte sie zum Grenzposten mit einer hoheitsvollen Kopfbewegung. »Mein Mann ist Dr. Heinrich Brüggemann, vierfacher Facharzt und Chefarzt an der weltberühmten Charité!«

Der Grenzer bewahrte seine versteinerte Miene und Haltung. »Die Grenze ist heute gesperrt! Passieren nur mit Sondererlaubnis!«, bellte er.

Der Vater reckte sich nun sichtlich verärgert zu seiner vollen Größe, was leider nicht viel hergab mit seinen gerade mal eins sechzig; er war einen guten Kopf kleiner als die Mutter. »Also, hören Sie«, setzte er zu einem kraftlosen Protest an.

»Ich höre mir gar nichts an, Genosse Chefarzt!«, schnitt ihm der Grenzpolizist kalt das Wort ab und drohte: »Wenn Sie hier noch mehr Unruhe stiften, lasse ich Sie alle zur Feststellung der Personalien zuführen!«

Der Vater ließ die Schultern sinken, schüttelte wortlos den Kopf und wandte sich um. »Es bringt nichts, Inge. Gehen wir nach Hause!«, sagte er mühsam beherrscht.

»Das ist ja wirklich die Höhe!«, schimpfte diese, als sie sich außer Hörweite der Grenzer befanden. »Die können uns doch nicht behandeln wie unmündige Kinder, denen man nach Gutdünken den Ausgang sperrt! Was ist das denn für eine Art, die eigene Elite zu behandeln? Kein Wunder, dass ihnen das Volk in Scharen davonläuft!«

»In der DDR gelten nicht die Akademiker als die Elite, sondern die Arbeiter und Bauern, falls du das vergessen haben solltest, Mutti«, warf Burkhard mit trockenem Spott ein.

»Ach was, das ist doch nichts als dumme Propaganda!«, wehrte sie ungnädig ab. »Der Esel mag den Karren ziehen, aber auf dem Kutschbock sitzt er nicht!«

»Es ist, wie es ist. Und daran werden wir bestimmt nichts ändern. Wenn sich etwas für uns ändern soll, müssen wir schon selbst dafür sorgen … mehr oder weniger«, erklärte der Vater grimmig. Dieses »mehr oder weniger« gehörte zu den Floskeln, mit denen er viele Sätze ausklingen ließ, auch wenn das keinen Sinn machte.

Richard hörte nicht weiter hin. Denn in diesem Moment kam ihm zum ersten Mal in seinem Leben voller Enttäuschung und Ernüchterung zu Bewusstsein, dass die Allmacht des Vaters, die er bis dahin für grenzenlos gehalten hatte, offenbar doch Grenzen kannte.

*

Nach Pankow in die Ossietzkystraße zurückgekehrt, wo überwiegend hohe Parteifunktionäre wohnten und die direkt vor der feudalen Residenz für Staatsgäste der DDR endete, weshalb sie in einem Meer roter Fahnen schwamm, erwartete sie im Treppenhaus eine Überraschung. Keine sehr angenehme, wie Richard dem Gesichtsausdruck der Mutter entnahm. Onkel Willi und Tante Else, eine geborene Köpitz aus Lützen, kamen ihnen mit ihrem einzigen Kind, dem zehnjährigen Bruno, auf der Treppe entgegen.

»Da seid ihr ja! Wir wollten euch überraschen!«, rief Onkel Willi in seiner gewohnt munteren Art, die häufig so aufgesetzt wirkte wie ein buntes Faschingshütchen auf dem Kopf an einem ganz normalen Tag. »Da hätten wir uns doch beinahe verpasst!«

»Schade«, murmelte Konrad mit einem Blick auf Bruno. Und Richard stimmte seinem Bruder insgeheim von Herzen zu. Die Mutter versicherte mit säuerlicher Miene, dass das mit der Überraschung gut gelungen sei, und bat Onkel Willi mit seiner Familie in die Wohnung.

»Was macht ihr denn in Berlin?«, fragte der Vater seinen mehrere Jahre älteren Bruder, der als Ingenieur bei Leuna in Sachsen-Anhalt arbeitete. Man hatte sich in den letzten Jahren selten gegenseitig besucht und das auch nicht als bedauerlich empfunden. Vermutlich lag das an der Mutter, die sich mit Tante Else nicht sonderlich gut verstand.

»Seit gestern wohnen auch wir in Berlin!«, verkündete Onkel Willi mit strahlender Miene.

»Ihr habt es ja nicht glauben wollen, aber wir haben es geschafft«, fügte Tante Else mit bissiger Genugtuung hinzu. Im Gegensatz zu ihrem wohl beleibten Mann war sie von hagerer Gestalt und um die Augen und Mundwinkel deutlich gezeichnet von den Sorgen und dem jahrelangen Ärger mit ihrem trinkfreudigen Mann. »Sie haben Willi endlich nach Berlin delegiert. Lange genug haben sie sich ja dagegen gesperrt, aber ich habe nicht locker gelassen. Das wäre ja auch noch schöner gewesen!«

»Darüber können wir ja gleich noch reden, Frau«, sagte Onkel Willi und klopfte ihr begütigend auf den Arm. »Sagt mal, ihr habt ja heute am großen Kampftag der Arbeiterklasse gar nicht den roten Lappen rausgehängt!«

Die Mutter hob in gespieltem Bedauern die Hände. »Die Halterung für die Fahnenstange ist leider abgebrochen«, sagte sie spöttisch. »Und eine neue war nicht zu kriegen. Tja, da kann man dann nichts machen.«

»Abgebrochen? Mal wieder.« Amüsiert zog Onkel Willi die buschigen Brauen hoch.

Die Mutter lächelte vielsagend zurück. »Ja, mal wieder.«

Onkel Willi seufzte. »Nun ja, bei der Qualität unserer sozialistischen Produktion.«

»Es arbeiten nun mal nicht alle so vorbildlich wie mein Willi«, verkündete Tante Else wichtigtuerisch.

»Was du nicht sagst!« Der kühle Ton der Mutter wirkte ernüchternder als jede spöttische Anspielung auf das bekannte Laster des Schwagers, dessen Karriere deshalb schon so manch bitteren Rückschlag erlitten hatte. »Na, dann werde ich mal Wasser für Kaffee aufsetzen.«

»Bohnenkaffee?«, fragte Tante Else erwartungsvoll. Das Verlangen nach Westwaren, besonders nach stark geröstetem Bohnenkaffee und guter Schokolade, gehörte zu den wenigen Dingen, die die beiden Schwägerinnen gemein hatten.

»Ja, aus dem KaDeWe! Eigenhändig geschmuggelt.«

»Ach, diese gemeinen Verlockungen der Revanchisten und Imperialisten des unaufhaltsam verrottenden Westens!«, brummte Onkel Willi. »Was wären wir nur ohne sie?«

»Arm dran!«, antwortete die Mutter trocken.

Alles lachte. Man hatte den gemeinsamen Grund gefunden, auf dem man sich unbesorgt bewegen konnte. Er war zwar schmal, sollte aber für die Dauer eines nachmittäglichen Besuches tragen.

Burkhard machte sich das allgemeine Durcheinander zunutze, um sich mit einer beiläufig gemurmelten Bemerkung, er gehe dann mal zu seinem Freund Udo rüber und bis später, für die nächsten Stunden aus dem Staub zu machen. Auch Konrad stahl sich geschickt davon. Er konnte ihren Cousin Bruno, ein schmächtiges Bürschchen mit Sommersprossen und einer viel zu großen, hässlich schwarzen Hornbrille auf der Nase, nicht ausstehen.

Damit blieb die Aufgabe, sich um Bruno zu kümmern, an Richard hängen. Er hätte heulen mögen über diese Ungerechtigkeit. Zwar konnte er sich nur an zwei kurze Besuche erinnern, bei denen Bruno zugegen gewesen war, und das lag schon Jahre zurück. Aber beide Male hatten sie mit ihrem Cousin nichts anfangen können. Bruno hatte sich immer hinter Bilderbüchern versteckt oder versucht, sie mit seinen Trompetenkünsten zu beeindrucken, obwohl er bloß ein paar jämmerlich gequetschte Töne herausbekam. Und er hatte sofort zu heulen begonnen, als sie versucht hatten, ihm die blöde Trompete abzunehmen.

»Warum gehst du mit Bruno nicht was im Park spielen?«, schlug der Vater vor, und das kam einem Befehl gleich, gegen den Widerworte sinnlos waren.

*

Bruno trottete hinter Richard her, als sie die fahnengeschmückte Straße hinuntergingen und den Weg zum Park einschlugen. »Wir gehen zur Panke runter, Stichlinge, Blutegel und Kaulquappen fangen!«, sagte Richard mürrisch über die Schulter hinweg. »Aber vielleicht ekelst du dich ja vor glitschigen Blutegeln und zappelnden Kaulquappen. Dann siehst du besser zu, wo du bleibst!«

»Nö, ich habe keine Angst«, antwortete Bruno dröge.

»Warum trödelst du dann so?«

»Ich trödel ja gar nicht.«

»Tust du doch!« Bewusst legte Richard einen strammen Schritt vor. Er ärgerte sich, dass er sich mit dieser sommersprossigen Blindschleiche abgeben musste. Wie konnte jemand auch nur Bruno heißen! Das sagte doch schon alles! Der Cousin zuckte wortlos die Achseln, hielt jedoch mit und blieb unbeirrbar an seiner Seite. »Wie eine lästige Klette!«, dachte Richard missgelaunt. Sie hockten noch keine zwei Minuten im Schatten der Brücke am Ufer der Panke, als plötzlich ein armlanges Stück Brett direkt vor Richard in den Fluss klatschte und ihn mit Wasser und Uferschlamm bespritzte. Erschrocken sprangen er und Bruno zurück.

Von oben kam höhnisches Gelächter. Auf der Brücke standen vier Jungen. Richard kannte sie nur zu gut. Besonders den kräftigen Burschen mit dem schwarzen Mecki, der Richard immer an ein abgeflämmtes Stoppelfeld erinnerte.

»Du verschwindest jetzt besser«, sagte Richard und wischte sich die Dreckspritzer aus dem Gesicht.

»Wer ist das?«, wollte Bruno wissen.

»Das ist die Bonzenbande drüben vom Majakowskiring, und Otto Prenniger, der mit dem Mecki, ist der Schlimmste von allen. Sein Vater ist irgendein hohes Tier in der Partei.«

»Wollen sie dir ans Zeug?«

»Worauf du Gift nehmen kannst!«, sagte Richard mit einem Seufzer in der Stimme und dachte, dass es vielleicht doch keine so geniale Idee gewesen war, sich für Otto Prennigers letzte Gemeinheit dadurch zu revanchieren, ihm die Ventile aus den Fahrradreifen herausfliegen zu lassen. »Du verziehst dich jetzt besser, sonst kriegst du auch Dresche.«

»Wird schon nicht so schlimm werden«, meinte Bruno.

»Dumm ist er also auch noch!«, ging es Richard durch den Kopf. Otto kam mit seinen Freunden den Hang herunter. »Wer ist diese Brillenschlange?«, fragte er großspurig und ganz im Bewusstsein, den Jungen mit seinen Freunden nun ordentlich in die Mangel nehmen zu können.

»Mein Cousin Bruno. Er ist nur auf Besuch hier«, sagte Richard, um Bruno eine letzte Chance zu geben, mit heiler Haut davonzukommen.

»Los, verschwinde, Bürschchen!«, forderte Otto ihn herrisch auf. »Troll dich zu Muttern!«

Bruno schluckte sichtlich nervös, lief jedoch nicht davon. Im Gegenteil, er machte einen mutigen Schritt auf Otto zu. »Ich will mich ja nicht einmischen, aber findest du nicht, dass vier gegen zwei verdammt unsportlich ist?«, fragte er. »Könnte so aussehen, als ob du dich allein nicht traust.«

Richard glaubte, nicht richtig zu hören. Ja, hatte Bruno sie noch alle? Wollte der Idiot sich um Kopf und Kragen reden?

Auch Otto starrte Bruno einen Moment lang mit sprachloser Verblüffung an. »Halt dich bloß raus, Pissnelke, dann kriegst du auch keinen rein!«, stieß er drohend hervor und versetzte ihm einen brutalen Stoß vor die Brust.

Der Stoß schleuderte Bruno zu Boden. Mit einem mädchenhaft spitzen Aufschrei stürzte er ins Gras, keine Armlänge vom Wasser entfernt. Beim Aufprall rutschte ihm die Brille von der Nase und landete im Ufermorast.

»Du hast noch Welpenschutz. Also verpiss dich bloß, bevor ich es mir anders überlege«, rief Otto, hielt die Sache damit für erledigt und baute sich nun vor Richard auf. Auch seine Kameraden schenkten Bruno keine weitere Beachtung mehr, der auf Knien durch den Morast kroch und seine verdreckte Brille aus dem Schlamm zog.

Bruno so schnell abgeschrieben zu haben, erwies sich als folgenschwerer Fehler. Denn plötzlich sprang er auf und stürzte sich mit Gebrüll auf Otto. Dabei schwang er einen dicken, mehrfach verzweigten Ast, der mit Moder, Moos und Schlamm überzogen war, und schlug ihn Otto mit voller Wucht auf die Brust.

Der angefaulte Ast zerbrach, ein Teil traf Otto im Gesicht, über das sich augenblicklich grünglitschige Algen und Moderschlieren legten. Ein zweites Stück traf einen seiner Kameraden am Hals. »Da sind Blutegel dran«, rief einer der Jungen voller Ekel.

Die Wirkung von Brunos blitzschnellem Angriff überstieg alles, was Richard bis dahin an Überraschungen erlebt hatte. Ottos Freunde flüchteten so kopflos, als wäre ihnen ein Geist erschienen. Und ihr Anführer stürzte ihnen hinterher, verstört, halb blind und angeekelt Schlamm und Algenschmiere ausspuckend.

»Na, ich denke, vor denen haben wir fürs Erste mal Ruhe«, sagte Bruno mit gleichmütigem Tonfall.

Richard wusste erst nicht, was er sagen sollte. Ihm dämmerte, dass er seinen Cousin gewaltig unterschätzt hatte. »Donnerwetter!«, stieß er schließlich hervor. »Das war ja unglaublich! Du bist wirklich in Ordnung! Schwer in Ordnung sogar!«

Bruno grinste ihn an, und seine Augen hinter den schlammverschmierten Gläsern funkelten fröhlich. »Freunde, Richard?« Er streckte ihm die Hand hin.

Richard schlug ohne Zögern ein. »Freunde! Und du kannst ruhig Dicky zu mir sagen!«

*

Von dem Tag an waren Richard und Bruno unzertrennlich. Wann immer sie sich von häuslichen und schulischen Pflichten freimachen und ihren Eltern entkommen konnten, verbrachten sie diese Stunden zusammen. Manchmal zogen sie zu dritt los, denn auch Richards Bruder Konrad erwärmte sich allmählich für den Cousin, der nun mit seinen Eltern gar nicht weit von ihnen wohnte, nämlich in Sicht- und Hörweite des Pankower Güterbahnhofs. Aber meist zog Konrad es vor, mit seinen Klassenkameraden und älteren Nachbarjungen zu spielen.

Richard und Bruno entdeckten rasch, dass sie vieles gemein hatten, unter anderem auch das Pech, zu den unpassendsten Gelegenheiten zu spät zu kommen. Das stellten sie beide schon am folgenden Montagmorgen fest, als sie den Beginn des wöchentlichen Appells auf dem Schulhof um wenige Minuten verpassten.

Wie an jedem Montag hatten die Klassen auch an diesem Morgen auf dem Hof vor dem vierstöckigen, klotzigen Backsteingebäude der Schule in militärischer Formation Aufstellung genommen. Die Mädchen in weißen Blusen, die Jungen in ebenso frischen weißen Hemden und alle das blaue Tuch der Jungen Pioniere ordentlich um den Hals gebunden.

Ausgerechnet an diesem Montag hatte Richards Klasse, in die nun auch Bruno ging, Ehrendienst am Fahnenmast und durfte die Fahne hochziehen.

»Auferstanden aus Ruinen …«, schallte es Richard schon kämpferisch aus Schülerkehlen entgegen, als er, nach Atem ringend, angelaufen kam und das Gittertor zum Schulhof verschlossen vorfand. Wer zu spät kam, musste draußen vor dem Gitterzaun ausharren und dort das Ende des Appells abwarten. Nachher eingelassen zu werden, hatte viel Ähnlichkeit mit Spießrutenlaufen.

Der am Tor Aufsicht führende Lehrer, als scharfer Hund und glühender Kommunist verschrien, wandte sich nicht einmal um, sondern strafte ihn und alle, die noch nach ihm eintrafen, indem er ihnen den durchgedrückten Rücken zuwandte und den Kopf zur Fahne hochreckte.

Augenblicke später stand Bruno neben Richard. Auch er japste nach Luft. »Bei uns … hat mal wieder keiner … den Wecker gehört … Ich schon gar nicht«, stieß er abgehackt hervor und gab einen erschöpften Stoßseufzer von sich. »Na, da können wir ja gleich vor der Klasse … unser reuiges Sprüchlein aufsagen.« Richard nickte nur und war froh, als sich noch fünf andere Schüler zu spät eingefunden hatten, zwei sogar aus der Oberstufe.

»Seid bereit!«, schallte es zum Abschluss des Fahnenappells über den Schulhof. Und wie von unsichtbaren Marionettenfäden geführt, rissen die Schülerinnen und Schüler die ausgestreckte rechte Hand mit angelegten Fingern fast senkrecht zum Kopf hoch, als wollten sie sich einen Mittelscheitel ziehen. Gleichzeitig antworteten sie in einem vielstimmigen donnernden Chor mit dem zweiten Teil ihres sozialistischen Schlachtrufes: »Immer bereit!«, ihrem Versprechen ständiger revolutionärer Wachsamkeit.

Dann erst öffnete der Aufsicht führende Lehrer mit vorwurfsvoll zurechtweisender Miene das Gittertor, auf dass den mit Schande Beladenen, die das Haupt senkten, Einlass und Aufnahme in die Masse der rechtschaffenen und wachsamen Jungen Pioniere und FDJler gewährt wurde, die nun über das breite Treppenportal in die Schule strömten.

»Mensch, ist das nicht dein Bruder Burkhard?«, rief Bruno im Treppenaufgang, blieb perplex stehen und wies auf eine große gerahmte Fotografie, die auf dem ersten Absatz zwischen den hohen Fenstern von der Wand ernst auf die Mitschüler herabblickte.

»Ja, das ist er.« Richard sagte es nicht ohne Stolz.

»Und der hängt hier so, trotz seiner langen Koteletten und wilden Elvis-Tolle?«

Richard zuckte die Achseln. »Er ist nun mal der beste Schüler der Schule. Der schreibt eine Eins nach der anderen – und zwar mit links. Wenn der ein Mathebuch nur mal durchblättert, hat er schon mehr von dem Zeug kapiert als jeder andere nach einem Monat Büffeln. Wenn man so ein Ass ist, kann man sich diese ekelhafte Pomade und die wilde Tolle eben erlauben.« Und mit gesenkter Stimme vertraute er ihm an: »Manchmal fährt die Mutter mit ihm rüber in den Westen und kauft ihm die neueste Schallplatte von Elvis, Pat Boone oder diesem Jerry Lee Lewis. Und eine Jeans hat er auch.«

Bruno sah ihn mit großen Augen an. »So richtig mit Nieten?«

»Na klar!«

»Ehrlich?«

Richard hob die Hand zum Schwur. »Dreimal ehrlich!«

»Toll, so einen Bruder zu haben!«

Richard verzog das Gesicht. »Na, ich weiß nicht. Ist kein leichtes Brot, so einen Einserkandidaten wie ihn zum großen Bruder zu haben – weder hier in der Penne noch zu Hause. So, und jetzt nichts wie hoch! Sonst sind wir gleich auch noch in der Klasse zu spät!«

Worauf Bruno ungerührt erwiderte: »Und wenn schon. Wäre doch ein Aufwasch.«

»Du hast mir vielleicht Nerven!«

Bruno lachte nur.

*

Es geschah am letzten Maiwochenende. Am frühen Sonntagnachmittag hatten sich Richard und Konrad mit Bruno im Kinopalast »Blauer Stern«, der hinter dem Schlosspark lag, als Kindermatinee den Film »Das kalte Herz« angesehen. Ahnungslos und froh gelaunt kamen die Brüder nach Hause. Und dann sahen sie die ernsten Gesichter ihrer Eltern und Burkhards. Sie spürten sofort, dass sich etwas Bedrohliches zusammenbraute, als sie die ersten Wortfetzen aufschnappten.

»… und irgendwann machen sie die Grenze ganz dicht. Dann sitzen wir hier fest«, sagte die Mutter. »Es gibt einfach keinen anderen Weg. Wir müssen an die Kinder denken!«

»Ja, es muss wohl sein.« Der Vater seufzte. »Mehr oder weniger.«

»Aber vielleicht habt ihr den Direktor bloß falsch verstanden«, wandte Burkhard ein, der besonders unglücklich dreinschaute.

»Ach was, wir haben ihn sehr gut verstanden! Da war auch nicht das Geringste falsch zu verstehen, das kannst du mir glauben!«, widersprach die Mutter und sagte nun zu Konrad und Richard: »Sie wollen euren Bruder, der mit seinen Noten alle anderen weit in den Schatten gestellt hat und sein Abitur mit Auszeichnung macht, nicht studieren lassen!«

»Jedenfalls nicht sofort«, schränkte der Vater ein. »Er soll erst einmal für zwei Jahre in die Osram-Fabrik gehen und sich dort in der Produktion bewähren … mehr oder weniger.«

»Eher mehr! Und wenn die Partei gnädig gestimmt ist, kann er danach vielleicht studieren!« Empörung klang aus der Stimme der Mutter. »Aber eine Garantie ist das noch lange nicht.«

Dem widersprach auch Burkhard nicht.

»Und du hast doch genau gehört, wie sehr man es dir übel nimmt, dass du nicht in die Partei eintrittst«, fuhr die Mutter, an den Vater gewandt, fort. »Kein Wunder, dass sie dir die Habilitation verweigern. Und jetzt sind unsere Kinder an der Reihe mit den Schikanen. Wenn Burkhard einige Jahre nach seinem Abitur tatsächlich zur Uni darf, können wir von Glück reden. Aber Konrad und Richard werden auf keinen Fall studieren dürfen, daran hat dieser arrogante Schnösel von Parteisekretär doch keinen Zweifel gelassen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden, Heinrich?« Herausfordernd stützte sie die Arme in die Hüften.

Das düstere Schweigen des Vaters war Antwort genug. »Und was soll jetzt werden?«, fragte Konrad.

»Wir gehen in den Westen!«, erklärte die Mutter entschlossen.

»Wir türmen?«, stieß Richard aufgeregt hervor.

»Ja, wir haben keine andere Wahl. Ist es nicht so, Heinrich?«

Der Vater nickte, und nun drückte auch sein Gesicht grimmige Entschlossenheit aus. »Wir lassen uns doch von der Partei nicht vorschreiben, wie wir unser Leben zu leben haben und wer von euch studieren kann! Das wäre ja noch schöner! Ein Brüggemann steht immer für sein Recht ein, koste es, was es wolle. Vergesst das nie!«

Richard erwartete, dass sie nun rasch ein paar Sachen zusammenpacken und ihre Flucht noch an diesem Sonntag sozusagen bei Nacht und Nebel in die Tat umsetzen würden. Deshalb enttäuschte es ihn, als der Vater erklärte, sie hätten umfangreiche geheime Vorbereitungen für ihre Flucht zu treffen.

»Und wann werden wir in den Westen türmen?«

»Gleich zu Beginn der Sommerferien, wenn alles gut geht.«

»Aber das sind ja noch gute sechs Wochen!«

»Ja, und ihr dürft in dieser Zeit mit keinem darüber reden, hört ihr? Mit absolut keinem!«, ermahnte sie der Vater nachdrücklich. Ein Appell, den er in den folgenden Wochen noch oft wiederholen sollte. »Das muss unser Familiengeheimnis bleiben, sonst gibt es eine Katastrophe, habt ihr verstanden?«

Richard schluckte und nickte stumm wie sein Bruder Konrad. Sein Herz klopfte auf einmal wie wild. Geheimnisse zu bewahren, hatten er und seine Brüder schon früh gelernt. Da gab es so manches, was man unbedingt für sich behalten musste und was weder Nachbarn noch Klassenkameraden erfahren durften. Zum Beispiel, dass Frau Collder, mit deren Sohn Henno Konrad eng befreundet war, wie ein geheimer Kurier aus der Pestalozzistraße bei ihnen mit der neuesten westdeutschen Rundfunkzeitung erschien und die Mutter rasch die Titel und Anfangszeiten besonders interessanter Westsendungen abschrieb, auf dass die kostbare Funkzeitung zum Nächsten im Kreis der Eingeweihten wandern konnte. Auch war es Richard längst zur zweiten Natur geworden, außerhalb der eigenen vier Wände kein Wort darüber zu verlieren, wenn er etwa bei anderen in der Küche zufällig ein Paket Jacobs-Kaffee oder andere Schmuggelware aus dem Westen entdeckte. Und dass er sich in der Schule, auf der Straße und auf dem Hinterhof hütete, auch nur eine Andeutung darüber fallen zu lassen, dass die Eltern Ulbricht einen Verbrecher schimpften und die DDR einen Marionettenstaat der Russen nannten, all das und mehr gehörte zu dem großen Schatz alltäglicher Geheimnisse, die für sich zu behalten ihm in Fleisch und Blut übergegangen war.

»Wirklich mit keinem?«, vergewisserte sich Richard. »Auch nicht mit Bruno?«

»Nein, auch mit ihm nicht. Kein Wort!«, betonte der Vater. »Es steht einfach zu viel auf dem Spiel.« Und er ließ durchblicken, dass er so seine Bedenken hatte, was die Zuverlässigkeit von Onkel Willi und Tante Else betraf. »Gib mir dein Ehrenwort, dass du mit absolut keinem, auch nicht mit Bruno, darüber sprichst! Und das gilt auch für dich, Konrad!«

Beide gaben sie ihr Ehrenwort.

»Erzähl ihnen doch von den Wiegands!«, forderte Burkhard den Vater auf. »Damit sie wissen, was ihnen blüht, wenn sie ihren Mund nicht halten können.«

»Ja, glaubt bloß nicht, ich übertreibe und es ist keine ernste Sache, wenn ein Mann in meiner Position mit seiner Familie in den Westen zu flüchten versucht!«, sagte der Vater mit sorgenvoller Miene und Grabesstimme. »Der Apotheker Wiegand, der schräg gegenüber der Pfarrkirche sein Geschäft hatte, wollte auch mit seiner Familie in den Westen fliehen. Doch seine Tochter hat den Mund nicht halten können und das Vorhaben irgendeiner Freundin anvertraut. Die hat das sofort ihrer linientreuen Lehrerin gemeldet, und dann sind die Wiegands auf frischer Tat gefasst worden. Die Eltern hat man ins Gefängnis gesteckt und ihre beiden Kinder in ein Waisenhaus.« Er machte eine kurze Pause. »Ich denke nicht, dass ihr Mutti und mich ins Gefängnis und euch in ein Waisenhaus bringen wollt, oder?«

Richard und sein Bruder wurden blass und schüttelten heftig den Kopf. Nicht ein einziges Wort würde über ihre Lippen dringen.

*

»Generalstabsmäßige Planung!« Ein Begriff, den der Vater in der nächsten Zeit häufig im Mund führte. Als eingefleischter Sozialdemokrat, der als junger Oberfähnrich Zeuge geworden war, als die Gestapo seinen Vater in Stralsund im Morgengrauen verhaftet und ins Gefängnis gesteckt hatte, waren ihm die Nazis zwar vom ersten Tag an verhasst gewesen. Aber seinen eigenen Worten zufolge hatte er dennoch stolz in Potsdam gedient und dort den richtigen Schliff fürs Leben mitbekommen. Seine ausgeprägte Schwäche fürs Militärische brach immer wieder deutlich durch.

Das »generalstabsmäßige« Vorgehen ihres Vaters hatte es in der Tat in sich, wie Richard voller Bewunderung feststellte. Es begann damit, dass Heinrich Brüggemann im Westsektor von Berlin in der Wollankstraße nahe der S-Bahn-Station ein leeres Zimmer anmietete. Das sollte ihnen als Lager für all die Wertsachen dienen, die er und die Mutter in den folgenden Wochen bei unzähligen Grenzübergängen in Sicherheit brachten. Teller- und tassenweise wanderte so das Meißner Porzellan, wanderten Vasen, Standuhren, Kerzenleuchter, Silberbesteck, ein Teil der kostbaren Bibliothek mit ihren vielen Erstausgaben sowie andere Gegenstände von materiellem und ideellem Wert an den Grenzposten vorbei in ihr geheimes Westversteck.

Der Vater besaß als Wissenschaftler von internationalem Ruf einen jener seltenen Passierscheine, die es erlaubten, mit dem Auto über die Grenze in den Westen zu fahren – aber nur, wenn die Angehörigen, sozusagen als Geiseln, im Osten blieben. Dank dieses Passierscheins konnte er mit dem Auto, einem P 70, auch mal einen kleinen Teppich oder irgendetwas anderes von größerem Format wegschaffen, indem er das Schmuggelgut unter der Rückbank oder auf dem Wagenboden versteckte. In den letzten beiden Wochen folgten auf diesem Weg die kostbarsten ihrer Ölgemälde. Dafür löste der Vater die Leinwand vom Spannrahmen, worauf sie zusammengerollt unter der Fußmatte des Fahrersitzes in den Westen gelangten. Im Laufe der Wochen füllte das in kleinen Portionen geschmuggelte Haushaltsgut genau hundert mittelgroße Kartons, die der Vater in dem gemieteten Zimmer sorgfältig beschriftete. Alles musste seine preußische Ordnung haben, auch in dieser kritischen Zeit. Aber mit dem Hinüberschmuggeln allein war es nicht getan. Bei Weitem nicht. Der andere, ebenso wichtige Teil ihres Fluchtplanes lief bei ihrem Vater unter dem militärischen Schlagwort »Täuschung der gegnerischen Aufklärung«. Um bei den linientreuen Nachbarn erst gar keinen Argwohn aufkommen zu lassen, dass sie auf dem Sprung in den Westen sein könnten, setzte der Vater eine gründliche Wohnungsrenovierung an, die wegen der bekannten Engpässe bei Tapeten, Farben und anderen Materialien natürlich kaum von der Stelle kam. Die Renovierung hatte zudem den Vorteil, dass man eine Erklärung dafür hatte, warum es bei ihnen auf einmal keine Feste mehr gab. Auch fielen die Lücken in den abgerückten Buchregalen und die kahlen Stellen an den Wänden, wo einst die Gemälde gehangen hatten, weniger ins Auge.

Von einigen Mietern in ihrem Haus war bekannt, dass sie es mit der allseits propagierten »revolutionären Wachsamkeit gegenüber dem imperialistischen Klassenfeind hüben wie drüben« sehr genau nahmen. Um die Täuschung auf die Spitze zu treiben und bei diesen Spitzeln aus der Nachbarschaft den Eindruck zu erwecken, dass der Genosse Chefarzt mit seiner Familie nicht im Traum daran dachte, zum Klassenfeind im Westen überzulaufen, ließ der Vater Burkhards Zimmer vollständig mit neuen Möbeln einrichten, und er legte sich zudem noch einen größeren Wagen zu.

»Du willst einen Moskwitsch kaufen? Diese schwere Limousine mit dem protzigen Sowjetstern vorn auf der Kühlerhaube?«, fragte Burkhard ungläubig. »Wo willst du denn so schnell einen Moskwitsch herkriegen? Schon auf diese schäbige Pappkiste von P 70 muss man doch jahrelang warten!« Ein Auto zu ergattern, selbst eine alte Kiste, galt als Glücksfall. Eher geschah noch das Wunder, dass sich im Sommer mal ein paar Kisten mit Bananen oder Apfelsinen in die DDR-Geschäfte verirrten. Und auch die gab es dann nur als »Bückware«, also als Ware, die die Verkäuferinnen erst gar nicht in den Regalen auslegten, sondern unter der Theke behielten und nur klammheimlich an Freunde und ausgewählte Kunden abgaben.

Der Vater lächelte. »Ein Kollege geht mit einer Delegation nach Indonesien, um sich dort niederzulassen. Er verkauft mir seinen Moskwitsch«, berichtete er.

Und so stand wenige Tage später ein Moskwitsch, dieser eingeschrumpfte Russenpanzer für Zivilisten, vor der Haustür – und erweckte in der Nachbarschaft ebenso viel Bewunderung wie Neid.

Richard hatte während dieser Wochen bis zum Beginn der Sommerferien das aufregende, zugleich aber auch beklemmend unwirkliche Gefühl, in zwei verschiedenen Welten zu leben, die sich nicht berühren durften, wenn es nicht zur Katastrophe kommen sollte.

Dass er darüber nicht mit Bruno reden konnte, bedrückte ihn. Und seine Bedrückung wuchs, je näher der Tag ihrer Flucht rückte. Wie gern hätte er seinen Cousin und besten Freund in alles eingeweiht und das Gefühl der Gefahr, die überall um sie herum lauerte, mit ihm geteilt! Am liebsten hätte er ihm vorgeschlagen, auch seine Eltern zur Flucht in den Westen zu bewegen. Aber nicht ein Wort durfte er sagen. Ja, er würde sich noch nicht einmal richtig von Bruno verabschieden können, und das machte ihm das Herz besonders schwer.

Onkel Willi und Tante Else schauten mehrmals bei ihnen vorbei, angeblich um zu sehen, wie es mit der Renovierung voranging. Die spitzen, galligen Bemerkungen der Tante waren ärgerlich und brachten Missstimmung in die Besuche, obwohl klar war, was hinter ihnen steckte. Unzufriedenheit und Neid waren bekanntlich Tante Elses ständige Begleiter. Dagegen bereiteten die scheinbar beiläufigen Fragen, die Onkel Willi nach den fehlenden Ölgemälden, Kerzenleuchtern und Brücken stellte, den Eltern ernstlich Sorgen.

Im Juli, wenige Tage vor Ferienbeginn, hörte Richard nach einer dieser kurzen Stippvisiten von Onkel Willi und Tante Else, kaum dass die Tür hinter den beiden zugefallen war, wie die Mutter den Vater in der Küche mit unverhohlener Beunruhigung fragte: »Hast du gesehen, wie genau er sich umgesehen hat? Ob Willi wohl etwas ahnt?«

»Ich glaube nicht.«

»Aber warum hat er dann gefragt, wo wir die Bilder neu rahmen lassen? Dieser Banause macht sich doch sonst nichts aus Gemälden. Das sind doch bloß Ölschinken für ihn!«

»Nun mal den Teufel mal nicht an die Wand, Inge! Und wenn er den Braten riecht – er ist immerhin mein Bruder!«

»Was besagt das denn schon? Bei den Nazis ist das mit der Denunziation in der eigenen Familie doch nicht anders gewesen als heute bei den Kommunisten! Du weißt, er säuft und hat schon wieder Ärger in seinem Betrieb. Das ist eine gefährliche Mischung, wenn man so labil ist wie dein Bruder«, hielt die Mutter leise, aber aufgeregt dagegen. »Und Else ist, bei allem, was recht ist, eine Giftspritze und ein ausgemachtes Schandmaul.«

»Habe ich das je bestritten? Aber was sollen wir denn machen? Vielleicht schlafende Hunde wecken?«

»Mein Gott, wären wir alle doch nur schon sicher über die Grenze!«

In dieser Nacht kehrten die grässlichen Albträume, die viel Ähnlichkeit mit den Szenen aus dem gruseligen Film »Das steinerne Herz« besaßen und Richard einige Wochen verschont hatten, wieder mit Macht in seine Träume zurück.

*

Am späten Vormittag des 18. Juli wagten sie die Flucht. Das Frühstück fiel an diesem Morgen ausgesprochen karg aus. Vor Anspannung brachte keiner mehr als ein paar Bissen hinunter. Es wurde wenig gesprochen. Jeder wusste, was er zu tun und wie er sich zu verhalten hatte – und was auf dem Spiel stand. Im Wohnzimmer stand das Fluchtgepäck bereit. Der Vater nahm nur seine alte, abgegriffene Aktentasche mit, in der zwei besonders wertvolle Goethe-Erstausgaben steckten. Auf die Mutter wartete eine bunte Strandtasche mit einer Tarnmischung aus Wert- und Strandsachen. Richard und Konrad sollten mit kleinen Kinderrucksäcken über die Grenze gehen. In dem Richards verbargen sich unter mehreren Lagen Handtüchern die beiden restlichen Kuchenteller vom grünen Meißen-Service. Die Lagen darüber bestanden aus Unterwäsche, einem Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel, belegten Broten, zwei »Frösi«-Heften und einem Abenteuerbuch. Ganz oben thronte sein Teddybär, der halb aus dem Rucksack herausschaute. Konrads Rucksack enthielt Ähnliches. Bei ihm konnte man oben einen bunten Ball sehen. Neben den Rucksäcken lag für jeden noch ein großes Badetuch bereit, das sie unter dem Arm tragen sollten, damit es so aussah, als wollten sie nur einen Ferientag im Freibad verbringen. Vier leichte, unverfängliche Gepäckstücke. Doch keines für Burkhard. Er würde sie nicht begleiten.

»Ich wünschte, du würdest es dir noch einmal überlegen und doch mit uns kommen«, sagte die Mutter eindringlich zu ihrem Ältesten, als es Zeit zum Aufbruch wurde.

»Es bleibt dabei, wie wir es ausgemacht haben«, sagte Burkhard störrisch. »Ich komme später nach, wenn ich mit Udo die neuen Möbel aus meinem Zimmer weggeschafft und noch einiges andere erledigt habe.«

»Wenn dir etwas passiert, werde ich mein Lebtag nicht mehr froh«, sagte die Mutter mit tränenfeuchten Augen. Sie war eine gute Mutter und liebte alle ihre Kinder, aber für Burkhard, ihren strahlenden Kronprinzen, war ein ganz besonderer Platz in ihrem Herzen reserviert.

Burkhard beharrte darauf, nach ihrem Weggang mit seinem Freund das neue Zimmer auszuräumen sowie einige andere Möbel aus der Wohnung zu schaffen. »Denn sowie bekannt wird, dass wir geflüchtet sind, werden sie wie die roten Termiten über unser Hab und Gut herfallen.« Er musste sich förmlich aus den Armen der Mutter befreien, die ihn zum Abschied so fest an sich drückte, als wollte sie ihn nicht mehr loslassen. Schweigend verließen sie das Haus. Bis zur S-Bahn-Station blieben sie zusammen. Doch schon auf der Treppe hinunter zum Bahnsteig trennten sie sich unauffällig. Der Vater fiel mit Konrad zurück, während die Mutter mit Richard an der Hand voranging. Sie wussten, dass sie einander auf dem Bahnsteig und dann im Abteil des Zuges ignorieren mussten. Die Eltern hatten den Söhnen zur Genüge eingebläut, dass sie auch keine Grimasse schneiden oder sich heimliche Zeichen geben durften. Die zivilen Streifen, die in den Zügen Jagd auf Schmuggler und Flüchtlinge machten, hatten ihre Augen überall.

»Wenn sie einen von uns schnappen, kommen wenigstens die anderen beiden durch«, hatten ihnen die Eltern als Grund für die Trennung gesagt.

Als der Zug einfuhr und sie an den entgegengesetzten Enden in denselben Waggon stiegen, ging dieser Satz Richard nicht mehr aus dem Kopf. Was war, wenn man die Mutter und ihn schnappte? Musste sie dann ins Gefängnis und er ins Waisenhaus? Und was sollte aus ihnen werden, wenn es den Vater mit Konrad erwischte?

Richard zwang sich, seinem Vater und dem Bruder den Rücken zuzukehren, um nicht in Versuchung zu geraten, sich irgendwie zu verraten. Dabei fiel sein Blick auf eine hübsche Frau mit schwarzem, schulterlangem Haar. An der rechten Hand hielt sie ein Mädchen, das in seinem Alter sein mochte und ihr pechschwarzes Haar zu zwei Zöpfen geflochten trug, und mit der linken umfasste sie eine der Haltestangen. Zwischen ihren Beinen stand ein alter Pappkoffer, der sicherheitshalber mehrmals mit brauner Paketschnur umwickelt war.

Zwei Stationen vor dem Westsektor stiegen zwei Männer in bleigrauen Anzügen ins Abteil. Kaum hatten sich die Türen geschlossen, gaben sie sich als Zivilstreife zu erkennen. Schlagartig wurde es still im Abteil. Eine ungeheure Anspannung legte sich wie ein lähmender Druck auf alle Fahrgäste.

Richard bemerkte, wie die Mutter vor Schreck kurz zusammenzuckte, sich aber sofort wieder in der Gewalt hatte. Sie riss eine Rolle Pfefferminzbonbons auf und hielt sie ihm hin. Ein Pfefferminz fiel zu Boden, so sehr zitterte ihre Hand.

Richard nahm schnell das nächste Bonbon, steckte es in den Mund und starrte mit zugeschnürter Kehle auf die beiden Männer, die ihre Dienstausweise wieder eingesteckt hatten und nun den Gang entlangkamen. Doch bevor ihr Augenmerk auf ihn und seine Mutter fallen konnte, hatte die schwarzhaarige Frau mit dem Koffer ihren Argwohn geweckt.

Sie blieben vor ihr stehen. »Ihren Ausweis!«, forderte der eine sie in barschem Ton auf. DDR-Bürger mussten ihren Personalausweis immer mit sich führen, um sich jederzeit ausweisen zu können. Und an Kontrollen mangelte es nicht.

Die Frau wurde kalkweiß im Gesicht, und als sie ihre Handtasche aufklappte und ihren Ausweis hervorholte, konnte sie das Zittern ihrer Hände nicht verbergen.

»Wo wollen Sie hin? Und was haben Sie da im Koffer?«

»Bitte, ich will doch nur …«, begann die Frau mit erstickter, flehender Stimme, brachte dann aber kein weiteres Wort mehr hervor.

»Sie steigen zur weiteren Überprüfung bei der nächsten Station aus!«

Die Frau begann leise zu weinen.

»Mami, was geschieht jetzt?«, fragte das kleine Mädchen an ihrer Hand verstört, und dann liefen auch bei ihr die Tränen.

Richard hätte es ihr sagen können. Und er wünschte plötzlich, der Vater hätte ihm nicht die traurige Geschichte vom Apotheker Wiegand und seiner Familie erzählt. Denn er spürte auf einmal dieses entsetzliche Übelkeitsgefühl in sich aufsteigen, das ihn manchmal befiel, wenn er beim Autofahren hinten sitzen musste.

Augenblicke später hielt der Zug an der letzten Station vor dem Westsektor, und die beiden zivilen Streifen führten die schluchzende Frau und ihre Tochter hinaus. Den Koffer hatten sie ihr schon abgenommen.

Niemand sprach ein Wort, als der Zug wieder anfuhr. Und jeder vermied den Blick in die Augen des anderen. Richard beschlich die Ahnung, dass sich die Menschen schämten, stumm und tatenlos zugesehen zu haben, wie die Männer diese weinende Frau mit ihrer Tochter abgeführt hatten.

Als die S-Bahn wenig später die erste Station in Westberlin erreichte, konnten viele der Fahrgäste gar nicht schnell genug aus dem Zug kommen. Richard hatte Mühe, mit der Mutter Schritt zu halten, die die Treppe nur so hochstürmte. Nachdem sie aus dem S-Bahn-Schacht an die sonnige Oberfläche gelangt waren, blieb sie mitten auf der Straße im Menschengewimmel stehen, streckte ihre weit ausgebreiteten Arme gen Himmel, warf den Kopf in den Nacken und rief erlöst: »Frei! … Endlich frei!«

2

Nach langen Stunden des Wartens und Bangens traf spät am Abend endlich auch Burkhard im Westen ein. Die grimmige Genugtuung, mit seinem Freund Udo noch viel aus der Wohnung geschafft und vor dem Zugriff der linientreuen Nachbarn bewahrt zu haben, wog bei ihm jedoch nicht annähernd die tiefe Niedergeschlagenheit auf, mit der Flucht seine große Freundesclique verloren zu haben.

Die ersten Tage fand die Familie Aufnahme in der Villa eines kinderlosen Ärzteehepaars, mit dem der Vater befreundet war. Mit den teilweise holzgetäfelten Wänden, den hohen Schiebetüren und den unglaublich vielen Räumen, in denen man sich fast verirren konnte, wirkte dieses Haus wie eine fürstliche Residenz, zumal es inmitten eines parkähnlichen Gartens lag.

Was für ein gewaltiger Unterschied bestand doch zwischen diesem privaten Quartier und den primitiven Barackenunterkünften des Flüchtlingsauffanglagers in Marienfelde, das sie im Gegensatz zu den meisten anderen DDR-Flüchtlingen nur aufsuchen mussten, um sich registrieren zu lassen. Wahre Menschenmassen wälzten sich durch das Lager, und man musste in endlos langen Schlangen anstehen und endlos warten, bis man endlich an die Reihe kam.

Der Vater brauchte sich als namhafter Wissenschaftler mit den Seinen nicht in diese langen Schlangen einzureihen. Er wurde in ein Gebäude gebeten, in dem sich der Geheimdienst der Amerikaner einquartiert hatte, und drei Tage lang zu allem Möglichen befragt. Insbesondere über seine politische Einstellung und sein Verhältnis zur SED musste er Auskunft geben.

Dass der US-Geheimdienst den Vater drei Tage lang ins Verhör nahm, war in diesen ersten Tagen für Richard aufregender als alles andere. Fast war er enttäuscht, als der Vater ihnen am Ende der Befragung mit einem erleichterten Lachen mitteilte, die Amis nun endlich davon überzeugt zu haben, kein Spion der Kommunisten zu sein.

Nach einer guten Woche Wartezeit wurden sie einer Gruppe Flüchtlinge zugeteilt, die am Nachmittag mit einer alliierten Maschine aus Westberlin nach Hannover in die BRD ausgeflogen wurde. Von Hannover brachte man sie in das Notaufnahmelager Uelzen, wobei die Wortwahl ganz vortrefflich ausgefallen war, wie jemand in ihrer Gruppe sofort sarkastisch bemerkte. Denn mit »Not« hatte dieses Lager offensichtlich mehr zu tun, als jedem von ihnen lieb sein konnte.

»Das ist ja hier wie beim Militär!«, maulte Burkhard, um bissig hinzuzufügen: »Nur kaum halb so ordentlich!«

Richard entging nicht, dass auch die Eltern schwer schluckten und betroffene Gesichter machten, als sie die Reihen langer Baracken sahen. Die primitiven Massenunterkünfte bestanden jeweils aus einem einzigen riesigen Raum, der mit Stockbetten für achtzig bis hundert Personen vollgestellt war. Es gab keine Abtrennungen und damit auch keine Privatsphäre. Jeder war den Augen und Ohren aller anderen schutzlos ausgesetzt. Und in den Waschhäusern sah es nicht viel anders aus.

Ohne Ansehen von Rang und Namen wurden die Flüchtlinge so auf die Baracken verteilt, wie sie gerade im Lager eintrafen. Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten bezogen nun Seite an Seite die Stockbetten mit ihren muffigen Matratzen, quietschenden Federbändern und schepperndem Eisengestänge.

Verstört blickte sich Richards Mutter um. »Das ist ja … wie … wie …« Sie verstummte, weil ihr die passenden Worte für das lärmende Durcheinander fehlten, das sie umgab.

Da wurde geschimpft, gelacht, geweint, unflätig geflucht, gehustet, gerotzt, geraucht, Bier getrunken, Karten gespielt, gebetet, in der Nase gepopelt, Wäsche gewechselt, mit dem Ball gespielt, das Haar aufgedreht, unbekümmert gepfiffen, laut gefurzt, Parfüm versprüht, Obst geschält – und was sonst nicht noch alles geschah!

»Es ist ja nur für ein paar Tage, Inge!«, tröstete der Vater die Mutter. Ihr stand der Schock, mit diesen Fremden aller Klassen unter einem Dach leben zu müssen, deutlich ins Gesicht geschrieben. Sie, die privilegierte »Frau Doktor«, die so viel auf Etikette, Stil und vor allem Diskretion im Umgang mit nackter Haut hielt, sie sollte mit fast hundert Wildfremden jeden Alters in dieser Baracke schlafen, sich nebenan in den großen und offenen Räumen des Waschhauses waschen und zurechtmachen und auch die übrigen menschlichen Bedürfnisse mehr oder weniger in aller Öffentlichkeit verrichten? Die Mutter kämpfte mit ihrer Fassung. Es kostete sie viel Selbstbeherrschung, die Tränen zurückzuhalten.

Die erste Nacht erlebte auch Richard als äußerst beklemmend. Er konnte lange nicht einschlafen. Wach lag er auf dem Rücken und lauschte in die stickige, von menschlichen Ausdünstungen erfüllte Dunkelheit, aus der so vielfältige Geräusche und Stimmen drangen. Sie verbanden sich zu einem beunruhigend wirren, halblauten Chor, der in unregelmäßigen Abständen an- und abschwoll. Manchmal hörte man aus dieser unbestimmbaren Geräuschkulisse ruppiges Geschnarche, Bettknarzen, verlegenes Gekicher oder das unverständliche Gerede Träumender. Dann wieder drang leises Weinen und erfolglos unterdrücktes Schluchzen an die Oberfläche dieses nächtlichen akustischen Wogens. Das Weinen einer Frau ganz in seiner Nähe nahm Richard schließlich mit in den Schlaf.

Mit einem forschen Weckruf der Lagerleitung und Radiomusik aus den scheppernden Lautsprechern, die an Holzmasten zwischen den Baracken hingen, wurden die Bewohner am Morgen aus dem Schlaf gerissen.

»Jetzt bin ich mal auf das Essen gespannt«, sagte Burkhard skeptisch, als er vom Waschen kam. »Mal sehen, was sie uns hier im goldenen Westen so auftischen.«

»Ich habe Kohldampf. In der Not frisst der Teufel Fliegen«, meinte Konrad lakonisch.

Auf die langen Holztische, vor denen einfache Bretterbänke standen, kamen Körbe mit Brot, schwere Töpfe mit Marmelade, große Schalen mit Butter und noch größere Blechkannen mit Kaffee und Hagebuttentee.

Burkhard griff zur verbeulten Kaffeekanne und verzog nach dem ersten Schluck angewidert das Gesicht. »Igittigitt, das ist ja der reinste Muckefuck!«

Auch die Mutter rümpfte die Nase.

»Im Krieg wären wir manchmal froh gewesen, wenn wir so einen guten Kaffee gehabt hätten … mehr oder weniger«, sagte der Vater zurechtweisend. Mit solchen Hinweisen auf die Härte seiner Militärzeit war er schnell und gern bei der Hand. Burkhard verdrehte verdrossen die Augen. Er war in den letzten Tagen besonders übel gelaunt, hatte er doch erfahren, dass sein Abitur im Westen nicht anerkannt wurde. Obwohl er es doch mit Auszeichnung gemacht hatte! Die Bürokraten im goldenen Westen verlangten, dass er die Prüfung bei ihnen noch einmal ablegte. Das bedeutete, er musste für einige Monate ein spezielles Internat besuchen, um sich auf das westdeutsche Abitur vorzubereiten, denn der Prüfungsstoff unterschied sich in einigen Fächern doch sehr von dem der DDR.

Richard setzte sich nach dem Frühstück bei der erstbesten Gelegenheit von der Familie ab und machte sich allein auf Erkundungstour durch das Lager. Mit zweieinhalb dicken Marmeladebroten im Magen und im strahlenden Sonnenschein des Morgens besehen, machte das Lager keinen gar so üblen Eindruck mehr. Außerdem gefiel ihm das bunte und dichte Treiben auf den Gassen und Plätzen zwischen den klobigen Unterkünften, es hatte etwas von einem Heerlager an sich.

Als ihn die Blase drückte, suchte er das nächste Toilettenhaus auf und stellte sich an die gekachelte Pinkelwand. Gerade hatte er sich erleichtert und die letzten Tropfen abgeschüttelt, als links von ihm plötzlich jemand einen gellenden Freudenschrei ausstieß und »Mensch, Dicky!«, rief.

Richard fuhr herum und sah Bruno in der Tür einer Klokabine stehen. Fassungslos, als wäre ihm ein Geist erschienen, starrte er seinen Cousin an. »Bruno?«, stieß er ungläubig hervor und fast hätte er sich selbst in den Arm gezwickt, um sicherzugehen, dass er nicht träumte.

Aber es war tatsächlich Bruno, der hier in der Toilettenbaracke des Notaufnahmelagers vor ihm stand, und im nächsten Augenblick fielen sich die beiden mit einem Freudengeheul in die Arme, das Indianern auf dem Kriegspfad alle Ehre gemacht hätte.

»Mensch, Bruno! Wie kommst du denn hierher?«

»Da staunst du, nicht wahr?«

»Mann, ihr seid auch getürmt! Ist das ein Ding! Wie habt ihr das angestellt? Sag bloß, ihr habt von unserer Flucht gewusst und euch die ganze Zeit dumm gestellt? Seid ihr schon länger hier? In welcher Baracke seid ihr untergekommen?«, Richard bombardierte Bruno mit Fragen und wollte mit ihm hinaus ins Freie.

Bruno hielt ihn an der Tür zurück. »Das erzähl ich dir alles gleich. Aber erst mal packst du besser deinen Heini wieder ein und machst deinen Hosenstall zu, bevor wir rausgehen! Das mit der Auslage macht sich da draußen nämlich nicht so gut.«

Richard blickte an sich hinunter, wurde rot und drehte sich hastig zur Wand. »Heiliger Bimbam, das hätte ich doch fast nicht bemerkt! Mann, wäre das peinlich geworden!«

»Ich wusste doch, dass ich dich nicht so einfach in den Westen abhauen lassen konnte. Einer muss doch ein Auge auf dich halten!«, spottete Bruno.

»Jetzt erzähl aber!«, drängte Richard, als er sich ordentlich zugeknöpft hatte.

»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, erwiderte Bruno und spielte die Aufregung der Flucht mit einem Achselzucken herunter. »Mein Vater hat schon so eine Ahnung gehabt, wegen der fehlenden Bilder bei euch in der Wohnung und so. Als meine Eltern schließlich über zwei Tage hinweg immer vor verschlossenen Türen standen und auch abends kein Licht bei euch brannte, war die Sache klar: Ihr wart wirklich getürmt. Und da ging es dann bei uns ganz ruckzuck«. Er verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Viel zu verlieren hatte mein Vater nicht mehr gehabt. Ich meine, bei dem Stunk, den er sich im Betrieb wegen seiner blöden Sauferei mal wieder eingehandelt hatte. Du weißt ja, wie er ist.«

Richard nickte mitfühlend. Bruno hatte ihm schon oft sein Leid geklagt. Onkel Willi konnte einfach das Trinken nicht lassen. Vor allem wusste er nicht, wann er aufhören musste. Und dann gab es bei Bruno zu Hause hässliche Szenen. Aber auch wenn sein Vater nüchtern war, lagen sich die Eltern ständig wegen jeder Kleinigkeit in den Haaren, wie er Richard gestanden hatte.

»Auf jeden Fall hat meine Mutter ihm keine Ruhe gelassen«, fuhr Bruno fort. »Sie war ja schon immer scharf darauf, in den Westen zu gehen. Tja, und dann haben wir letzte Woche eben auch über die Grenze gemacht.«

»Ich kann’s immer noch nicht glauben, dass wir wieder zusammen sind!«, Richard knuffte ihn und wusste vor überschwänglicher Freude nicht, was er tun sollte.

Bruno grinste von einem Ohr zum anderen. »Ja, ist das nicht irre?«

Jetzt war ihre Welt wieder in Ordnung!

Bei Richards Eltern dagegen hielt sich die Freude in sehr bescheidenen Grenzen, als sie erfuhren, dass auch Onkel Willi und Tante Else mit Bruno kurz entschlossen die Flucht gewagt hatten und sogar zwei Tage vor ihnen in Uelzen eingetroffen waren.

»Aus einem spontanen Impuls heraus und ohne jede Planung alles hinter sich zu lassen und zu flüchten, das sieht deinem Bruder mal wieder ähnlich!«, sagte die Mutter leise, aber ohne ihre Missbilligung zu verbergen.

»Jeder nach seiner Natur«, sagte der Vater mit einem Achselzucken. »Und wie sollten wir ihnen denn verübeln, was auch wir für uns für notwendig gehalten haben?«

»Dagegen habe ich ja nichts. Aber was uns jetzt erwartet, weißt du ja wohl auch, oder? Die Familie deines Bruders fängt doch hier im Westen mit buchstäblich leeren Händen und Taschen an. Das Einzige, was sie von Wert mit herübergebracht haben, ist Brunos Trompete. Und mit der sollte er ihnen gehörig den Marsch blasen!«

Der Vater machte ein alles andere als glückliches Gesicht, sagte jedoch nachsichtig: »Familie ist nun mal Familie, Inge. Da muss man zusammenstehen, besonders in schweren Zeiten … mehr oder weniger.«

Das Wiedersehen zwischen den Eltern und Onkel Willi und Tante Else gestaltete sich nach den ersten Minuten auch nicht so, dass der Groll und der Verdacht der Mutter gemildert worden wären. Dass der Onkel großspurig damit prahlte, ihren geheimen Plan schon lange vorher durchschaut zu haben, was so jedoch gar nicht stimmte, wie Richard von Bruno wusste, war dabei noch das geringste Ärgernis. Es waren vielmehr Tante Eises spitze Bemerkungen, die wieder einmal für Missklang sorgten.

»Ihr habt wohl gedacht, wir wären auf den Kopf gefallen und würden nicht merken, was ihr vorhabt!«, sagte sie mit einer zickigen Kopfbewegung, als wollte sie sich im nächsten Augenblick entrüstet abwenden. Was sie aber natürlich nicht tat, weil sie noch mehr scharfzüngige Giftpfeile loswerden wollte. »Der eigenen Verwandtschaft nicht über den Weg zu trauen, ist schon ein starkes Stück!«

»Wir wollten niemanden in Versuchung führen und in Gefahr bringen, Else. So etwas muss jeder mit sich allein ausmachen«, sagte der Vater begütigend. »Seien wir froh, dass alles so gut gelaufen ist! Alles andere wird sich schon geben … mehr oder weniger.«

»Pah!«, machte Tante Else und rümpfte die Nase. »Ihr hättet uns einfach so zurückgelassen! Eine schöne Verwandtschaft ist das! Na ja, manchen bekommt die Höhenluft nicht, wenn sie zu was gekommen sind.«

Nun platzte Richards Mutter der Kragen. »Was du nicht sagst, Else! Ich habe gar nicht gewusst, dass wir für euch und eure Lebensentscheidungen verantwortlich sind!«, schoss sie nun bissig zurück. »Bisher hast du dir doch immer Ratschläge jeder Art von uns entschieden verbeten, wenn mich meine Erinnerung nicht ganz im Stich lässt. Denn wenn man nur irgendetwas sagt, bist du doch mit dem Vorwurf, wir würden uns einmischen, sofort und mit aufgeblasener Empörung zur Hand. Also was beklagst du dich jetzt?«

Tante Else wusste auf diese scharfe Zurechtweisung im ersten Augenblick nichts zu erwidern und wie ein Fisch auf dem Trockenen schnappte sie nach Luft.

»Leg die Worte bitte nicht auf die Goldwaage, Inge! Else meint es doch gar nicht so!«, warf nun Onkel Willi mit einem erzwungenen Lächeln ein, bevor Tante Else sich fassen und wieder Gift und Galle spucken konnte. »Und du lässt es auch gut sein, Frau! Freuen wir uns, wie Heinrich gesagt hat, dass mit der Flucht alles glatt gelaufen ist und wir wieder zusammen sind.«

»Ja, wie in den guten alten Zeiten«, sagte die Mutter bissig.

*

Zu ihrer aller Erleichterung fand das primitive Barackenleben im Notaufnahmelager Uelzen schon nach drei Tagen ein Ende. Die beiden Familien bestiegen nach dem Frühstück einen Bus, der bis auf den letzten Platz mit Flüchtlingen besetzt war und sie in ein neues Lager nach Massen bei Unna bringen sollte. Die Stimmung im Bus war gut, ja fast ausgelassen, wenn auch eine unterschwellige, leicht nervöse Anspannung herrschte. Jeder fragte sich, was sie wohl in Massen erwartete.

Auch Richard grübelte darüber nach. Denn in diesem Lager, das sich nicht Notaufnahme-, sondern Hauptdurchgangslager nannte, würden sie nicht nur einige Tage aushalten müssen wie in Westberlin und Uelzen, Massen würde vielmehr für einen längeren, noch nicht absehbaren Zeitraum ihr Wohnort sein. Und zwar bis zu dem Tag, an dem die Eltern Arbeit und eine eigene Wohnung gefunden hatten. Das konnte einige Wochen, aber ebenso gut auch viele Monate dauern.

»Weißt du, wo genau dieses Lager Massen liegt?«, fragte Bruno, als er sich neben Richard auf den Sitz fallen ließ.

»Irgendwo im Ruhrgebiet, in der Nähe von Wuppertal«, gab Richard weiter, was er aufgeschnappt hatte.

»Na, hoffentlich ist das nicht auch so eine Ansammlung von hastig zusammengeschusterten Barackenunterkünften!«

Richard konnte ihn beruhigen. Von seinem Vater, der Erkundigungen über den Ort eingezogen hatte, wusste er, dass es sich bei dem Hauptdurchgangslager um einen großen Komplex solider Häuserblocks handelte, die man außerhalb von Unna in der Nähe einer Bergmannssiedlung in die freie Natur gesetzt hatte. »Soll quasi ein großes Flüchtlingsdorf ganz für sich sein, für über viertausend Personen und mit allem Drum und Dran. Du weißt schon, so mit Kirche, Läden, Kiosken, Schule und so weiter.«

Am frühen Nachmittag trafen sie in Massen ein. Der Anblick der Siedlung ließ die Neuankömmlinge nicht gerade in Begeisterungsstürme ausbrechen und enttäuschte manche zu hoch gesteckte Erwartungen, widerlegte andererseits aber auch die düsteren Mutmaßungen der Schwarzseher, die während der Fahrt prophezeit hatten, Massen sei nur eine leicht geschönte Ausgabe des Lagers Uelzen.

»Also, das sieht doch ganz anständig aus!«, sagte der Vater betont munter, als sie ausstiegen.

»Na ja, mehr oder weniger«, zitierte ihn Konrad säuerlich. Zweistöckige, teilweise quer zueinander gesetzte Häuserblocks bildeten lange Reihen und die Straßenzüge formten ein großes Oval. Die Gebäude waren wie die Zechensiedlungen des Ruhrgebietes aus rotbraunem Ziegelstein errichtet und einige erstreckten sich über eine Länge, die schon an Mietskasernen erinnerte und mehrere Eingänge pro Gebäude nötig machte. Doch im Gegensatz zu einfachen Arbeitersiedlungen, wo sich zwischen den einzelnen Häusern gewöhnlich wenig freie Fläche fand, hatte man bei dieser Anlage eine auffallende Großzügigkeit walten lassen. Zwischen den einzelnen Flüchtlingsunterkünften und anderen Gebäuden erstreckten sich weiträumige baum- und buschbestandene Rasenflächen. Im Osten grenzte eine alte Zechensiedlung mit ihren gedrungenen, spitzgiebeligen Bergmannshäusern und peinlich gepflegten Vorgärten an, und in den drei anderen Himmelsrichtungen umschlossen ausgedehnte Weiden, Felder und Äcker das Lager mit einem breiten grünen Gürtel. Hier und da behaupteten sich kleine Waldstücke, und ein Bach schlängelte sich durch das Gelände. Der Eindruck, auf dem Land zu sein, täuschte nicht, sondern entsprach der Wirklichkeit.

Richard musste lachen, als die Eltern aus dem Verwaltungsgebäude kamen und er erfuhr, wo sie von nun an wohnen würden. »Wo wohnen wir? Auf der Tüte? Soll das ein Witz sein?«

»Nein, die Straße heißt tatsächlich so«, versicherte der Vater schmunzelnd. »Unsere Adresse lautet ›Auf der Tüte Nummer 12‹. Willi und Else haben mit Bruno gleich im Nachbarhaus eine Wohnung zugeteilt bekommen.«

»Man kann im Leben nun mal nicht alles haben«, sagte die Mutter.

Die ihnen zugewiesene Wohnung lag im ersten Stock, verfügte jedoch nicht über eine eigene Wohnungstür. Man kam vielmehr vom Hausflur, der durch die unverputzten Backsteinwände recht dunkel wirkte, in einen kleinen, allen frei zugänglichen Vorraum. Linker Hand lag die Gemeinschaftsküche, ein schmaler Schlauch mit mehreren Kochstellen und einer langen Anrichte unter den Fenstern auf der einen Seite und zwei Spülbecken auf der anderen. Alle Familien einer Etage teilten sich diese Küche. Direkt daneben ging es in das einzige größere Zimmer ihrer Wohnung. Es diente nicht nur als Wohn- und Esszimmer, sondern dort standen auch die einfachen Betten für die Eltern. Zur spartanischen Einrichtung gehörten noch ein einfacher Tisch sowie vier ebenso einfache Stühle. Vor dem Fenster zum kleinen Balkon hingen fadenscheinige Gardinen. Gegenüber der Etagenküche ging es ins Klo, wo man auch ein Handwaschbecken fand. Für mehr war in diesem winzigen Verschlag kein Platz. Zum Duschen oder für ein Wannenbad musste man sich eine Straße weiter in das Waschhaus begeben. An das Klo grenzte das schmale Kinderzimmer, das Richard sich mit Konrad teilen musste. Der Platz reichte gerade aus, um zwei Betten übereinander, einen Kleiderschrank sowie unter dem Fenster einen kleinen Tisch und zwei schlichte Holzstühle unterzubringen.

»Ist ja alles ganz ordentlich … mehr oder weniger«, kommentierte der Vater ihre Unterkunft bei der ersten Begehung. Seiner Stimme fehlte jedoch die Überzeugungskraft, sie klang mehr nach Selbstbeschwörung.

Richard sah, wie die Mutter beim Anblick der primitiven und völlig schmucklosen Gemeinschaftsküche schwer schluckte. Aber regelrecht blass wurde sie, als sie in das ärmlich kahle Ess-, Wohn- und Schlafzimmer trat, in dem sie fortan leben sollte, für Gott weiß wie viele Monate.

Burkhard zog nicht mit ein. Er fuhr noch am selben Tag mit einem Sonderbus nach Wuppertal ins Internat.

Mit dem Einräumen der wenigen Sachen, die sie aus Westberlin mitgenommen hatten, waren sie schnell fertig. Die Eltern hatten von den hundert Kartons, die sich im angemieteten Zimmer in der Wollankstraße stapelten, nur wenige geöffnet, um etwas Bettwäsche, Handtücher, Schuhe, Kleidung, einige Haushaltutensilien sowie ein paar persönliche Dinge zu entnehmen. All das hatte Platz in fünf geliehenen Koffern gefunden. Das restliche Hab und Gut sollte weiterhin in Westberlin bleiben, bis der Vater eine Anstellung und eine Wohnung gefunden hatte und die postfertigen Kartons nachgeschickt werden konnten.

Den Nachmittag verbrachte Richard mit seinem Bruder und Bruno, indem sie durch das Lager streiften und sich mit den Örtlichkeiten vertraut machten. Sie bummelten an der kleinen Ladenzeile mit der Poststelle vorbei, schauten in den Rewe-Markt und entdeckten den Abenteuerspielplatz, der zum Teil wie ein kleines Fort gebaut war. Es gab einen Wachturm und eine richtige Blockhütte. Hier machten sie die erste flüchtige Bekanntschaft mit anderen Flüchtlingskindern.

»Na, langweilig wird es uns hier bestimmt nicht werden«, sagte Bruno auf dem Rückweg zuversichtlich und mit Blick auf das Umland mit seinen Weiden, Feldern und kleinen Waldstücken, die nur darauf warteten, näher erkundet und für Cowboy-und-Indianer-Spiele genutzt zu werden. »Hier gibt es eine Menge zu tun.«

In frohgemuter Stimmung kehrten Richard und Konrad zu den Eltern zurück – und fanden zu ihrer Bestürzung die Mutter in Tränen aufgelöst vor. Schluchzend und wie ein Häufchen Elend kauerte sie auf der Bettkante, während der Vater sie zu trösten versuchte, jedoch ohne Erfolg.

»Ach, es ist nichts weiter«, versuchte der Vater verlegen abzuwiegeln, als sie zaghaft nach dem Grund für die Tränen fragten. »Eure Mutter braucht nur etwas länger, um sich an … na ja, an das hier alles zu gewöhnen. Aber wir werden es uns schon noch gemütlich machen … mehr oder weniger. Behaglich kann man es sich auch auf engstem Raum machen. Zudem ist es ja bloß für den Übergang, Ingelein.«

Die Enge und Ärmlichkeit ihrer Unterkunft war der Mutter offensichtlich aufs Gemüt geschlagen. Die viel schlimmeren Zustände in Uelzen hatten sie nicht halb so mitgenommen, weil sie gewusst hatte, dass der Aufenthalt in dem überfüllten Barackenlager nur eine Angelegenheit von wenigen Tagen sein würde. Wie lange sie jedoch hier in Massen aushalten mussten, stand völlig in den Sternen. Eine der Familien auf ihrer Etage lebte schon ein halbes Jahr in diesen beengten Verhältnissen, und solche Fälle, hieß es, waren nicht die Ausnahmen.

Richard und sein Bruder wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Sie konnten sich nicht erinnern, die Mutter jemals in Tränen aufgelöst gesehen zu haben. Es machte sie betreten, unruhig und weckte in ihnen das beklemmende Gefühl, dass eine sehr unsichere Zukunft vor ihnen lag.

»Vati hat recht, so schlimm ist es doch gar nicht, Mutti!«, sagte Richard, der die Mutter nicht weinen sehen konnte. Er setzte sich neben sie auf das Bett. Und in der Hoffnung, sie aufzumuntern oder sogar zum Lachen zu bringen, sagte er mit betonter Fröhlichkeit: »Lieber auf der Tüte als im Eimer, findest du nicht auch?«

Die Mutter stutzte, ließ das Taschentuch sinken und hob den Kopf. »Was hast du da gesagt? Lieber auf der Tüte als im Eimer?«, wiederholte sie verblüfft.

Er lachte sie an. »Ja, stimmt doch, oder? In der DDR wären wir doch über kurz oder lang im Eimer gewesen, oder etwa nicht?«

Der Anflug eines Lächelns zeigte sich auf ihrem verweinten Gesicht. »Ja, wo hast du denn den Spruch her?«, wunderte sie sich und tupfte sich die Tränen von den Wangen.

Richard zuckte die Achseln. »Na ja, liegt doch auf der Hand, bei dem verrückten Straßennamen. Irgendeinen Sinn muss er ja wohl machen«, sagte er schelmisch, aber ausweichend. Dass er den Spruch vor dem Rewe-Markt von einer Gruppe tratschender Frauen aufgeschnappt hatte, behielt er für sich.

»Lieber auf der Tüte als im Eimer! Na, wenn das nicht den Nagel auf den Kopf trifft!«, rief der Vater erleichtert über die gelungene Ablenkung. Auch Konrad fand den Spruch witzig, und Richard sonnte sich in der allgemeinen Belustigung.