7,99 €

Mehr erfahren.

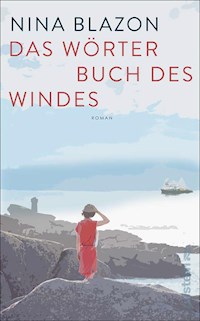

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Verstohlene Blicke, versteckte Gesten, die Abgründe hinter lächelnden Mündern: Fotografin Mo sieht durch ihre Linse alles. Wenn sie der Welt ohne den Filter ihrer Kamera begegnen soll, wird es kompliziert. Mit ihrer Schwester hat sie sich zerstritten, von ihrem Vater entfremdet. Umso mehr freut sich Mo auf das Familienfest ihres Freundes Leon. Doch das endet in einer Katastrophe. Mo reicht es. Gemeinsam mit Aino, Leons eigensinniger Großmutter, flieht sie nach Finnland. Eine Reise mit vielen Umwegen für die beiden grundverschiedenen Frauen. Als Mo in Helsinki Ainos geheime Lebensgeschichte entdeckt, ist sie selbst ein anderer Mensch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Das Buch

Mo ist Fotografin mit dem ganz besonderen Blick. Sie fotografiert das, was unter der Oberfläche steckt. Die Zwischentöne und kleinen Gesten. Nur die eigenen Zwischentöne machen ihr Probleme. Sie hofft, dass ihr neuer Freund Leon ihr helfen kann, endlich Teil einer glücklichen Familie zu werden. Doch als sie seine Familie zum ersten Mal trifft, kommt es zum Eklat. Und plötzlich ist Mo auf der Flucht – vor Leon, vor der Vergangenheit, vor allem aber vor sich selbst.

Aber sie ist dabei nicht allein. Nicht ganz freiwillig nimmt sie Aino mit, Leons Großmutter. Anfangs ist Mo genervt von der Gesellschaft. Dann dirigiert die kauzige Alte sie auch noch Richtung Norden und verlangt von ihr, die Fähre nach Finnland zu nehmen. Was soll Mo in diesem eigenartigen Land, von dessen Sprache sie kein einziges Wort versteht? Erst auf dem Meer gelingt es Mo langsam, sich auf das ihr so fremde Land einzulassen. Sie entdeckt die Schönheit und Melancholie des finnischen Tangos, der ihr beibringt, loszulassen und sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Auch Aino öffnet sich ihr allmählich. Beide Frauen entdecken: Manchmal muss man auf eine Reise gehen, um anzukommen.

Die Autorin

Nina Blazon, geboren 1969, studierte Slawistik und Germanistik in Würzburg und lebt inzwischen in Stuttgart, wo sie als freie Journalistin, Autorin und Texterin arbeitet. Nina Blazon ist Autorin zahlreicher Jugend- und Fantasyromane. Sie wurde mit dem Deutschen Phantastikpreis und dem Wolfgang-Hohlbein-Preis ausgezeichnet.

Nina Blazon

Liebten wir

Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

ISBN 978-3-8437-0517-2

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, MünchenTitelabbildung: © rtguest, A Raspopova/Shutterstock.com, München

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

WASSER

So sollte mein Leben nicht enden: Sinken durch Schichten von Dunkelheit, kein Herzschlag mehr, nur die Armbanduhr tickt so laut, dass der See zu beben scheint. Meine Füße berühren die Wasserpflanzen. Nixenkraut – eine ganze Wiese davon am Grunde des Sees. Dumpfer, schlammweicher Laut des Auftreffens. Es ist wahr, was man über die letzten Sekunden sagt. Man sieht tatsächlich die Bilder seines Lebens. Was niemand sagt, ist, dass auch alles andere zurückkehrt: die Geräusche und Düfte, der Geschmack von Zimt auf der Zunge, das Klappern der aufeinandertreffenden Plastiktabletts im Restaurant, der Chlorgeruch der Schwimmbäder. Der bittere Geruch von fremdem Parfüm in meinem – unserem – Bett. Duft der anderen Frau – der anderen Frauen. Was bleibt, sind Geheimnisse – Gräber, auf denen nie die richtigen Namen stehen werden, Gesichter, die nur noch auf Schwarzweißfotografien existieren, vorwurfsvolle Schatten. Musste ich ihretwegen sterben? Oder für sie?

Und dann andere Bilder – Schnappschüsse, die im Wasser wirbeln und davontreiben, dem Grund entgegensinken. Sogar Bilder, die nie gemacht wurden, und solche, die ich vernichtet habe, finden sich hier: das Foto meiner blauen Flecken, das in der Spüle verbrannt ist, und das Bild eines rotweißen Kleides, ein Riss mitten durch den Ärmel.

Am langsamsten sinkt das Bild meiner Töchter: meine Danae mit den Augen einer trotzigen Undine – und Moira. Ihr Bild trudelt im Wasser, dreht sich, und als es mir wieder die Vorderseite zuwendet, ist nur noch sein Gesicht darauf zu sehen. Das ist der Moment, in dem ich die Augen aufreiße, um den Bildern zu entkommen. Auch wenn das alles nun der Vergangenheit angehört, weiß ich doch: Es hätte nicht sein dürfen. Nicht dieses Leben und nicht dieser Tod.

Die Uhr bleibt stehen.

Das letzte Bild löst sich auf.

Und alles Geheime stirbt.

SCHÄRFENTIEFE

Der Braut hängt diese Hochzeit zum Hals raus. Die Art, wie sie lächelt und ihre Finger knetet, die Häufigkeit, mit der sie nach ihren Freundinnen Ausschau hält, verrät sie. Sie ist zierlich und trägt ihre Locken zu einer romantischen Frisur hochgetürmt. Das Hochzeitskleid hat sie sicher nicht allein ausgesucht. Sie ertrinkt im Tüll. Es wirkt, als hätte jemand versucht, sie unter einem Berg süßer Sahne verschwinden zu lassen. Als sie sich hinsetzt – vorsichtig, um die Seidenblumen nicht zu zerdrücken –, kann ich nicht anders, als sie anzustarren in der heimlichen Erwartung, dass sie sinkt und sinkt, dass die Stoffschichten sich um sie türmen wie Wellen und schließlich über ihr zusammenschlagen. Das Letzte, was von der Braut übrig sein wird: eine Stoffrose, einsam dahintreibend auf einem weißen Meer. Der Bräutigam wird ihr sicher nicht nachspringen, er ist viel zu sehr damit beschäftigt, vor den Geschäftsfreunden seines Vaters eine gute Figur zu machen.

Ich mag Hochzeiten. Nicht nur, weil sie am meisten einbringen und spannender sind als die Nachmittage, an denen ich weinende Kinder vor der Linse zum Lächeln bringe. Mich interessieren vor allem die Leichen im Keller. Alle Hochzeiten bergen ihre Geheimnisse: die, zu denen die Verwandten aus dem Allgäu in Reisebussen angekarrt werden, die Multikulti-Hochzeiten, bei denen mindestens eins der Elternpaare nur mühsam und verzerrt in die Kamera lächelt, und auch die Veranstaltungen, bei denen Romeo und Julia vor den Altar treten, während die Schmidt-Capulets und die Müller-Montagues in den Jackentaschen verstohlen die Giftringe polieren.

Die heutige Hochzeit ist altehrwürdig, ohne Leidenschaften, sachlich wie ein Firmenmeeting. Und wahrscheinlich ist es auch genau das. Der Sohn des Hauses – groß, durchtrainiert und mit einem straffen Gesicht, in dem sich schon der künftige Konzernchef zeigt – geht an den Start für Phase drei: Nach erfolgreich absolvierter Kindheit und einer erstklassigen Ausbildung plus Karrierebeginn bekommt er nun die Approbation zur Familiengründung. Vor zwei Stunden hat er dafür unterschrieben. Bis dass der Tod … Selbst diese altmodische Formel hat nicht gefehlt.

Zeit für einen Blick hinter die Fassade. Ich hebe meine Kamera und nehme Braut und Bräutigam ins Visier.

»Frau Vankanten?« Ich zucke zusammen. Der Zeremonienmeister, ein geleckter braunhaariger Mann in einem taubenblauen Anzug, hat sich wieder herangeschlichen. Er bewegt sich lautlos und flink wie ein Frettchen. Es macht ihn sichtlich nervös, dass er zu mir hochschauen muss. »Der Tanz beginnt um siebzehn Uhr, nach der Kaffeepause und dem Kabarett. Ich zeige Ihnen, wo Sie sich postieren sollen.«

»Selbstverständlich.« Ich nicke ihm beruhigend zu. Irgendwie habe ich das Gefühl, er braucht das. Er schwitzt, der Erfolg des Festes hängt von ihm ab.

Ich schultere meine Fototasche und folge ihm in den geschmückten Garten mit der noch verwaisten Bühne. Lampions hängen in den Bäumen, neben der Tür gibt der Küchenchef die letzten Anweisungen an die Catering-Leute. Sie tragen alle die gleiche Uniform in Pastellbraun und Lindgrün. Die Schwiegermutter der Braut trägt Schmuck in ähnlichen Farben und lindgrüne Nylonstrümpfe zum schmalen Rock.

»Das hier ist Ihr Platz.« Frettchenmann deutet auf eine mit Gaffertape abgeklebte Arena neben den Drums. »Da haben Sie den besten Blick auf die Tanzfläche. Frau Schauber will ein Foto, auf dem alle tanzenden Gäste zu sehen sind.« Zweifelsfrei ist mit Frau Schauber die Mutter des Bräutigams gemeint, nicht die neue Frau im Haus. »Ich stelle mir ein Bild mit einem besonderen Effekt aus Bewegung und Dynamik vor, einige unscharfe Stellen«, fährt er fort. »Verstehen Sie, was ich damit meine?«

Ich spare mir ein müdes Lächeln und steige auf die Bühne. Die Hand, die er mir hinstreckt, ignoriere ich. Er trägt keinen Ehering. Um meinen guten Willen zu zeigen, stelle ich mich auf die ausgesparte Fläche und fixiere durch das Objektiv die Terrassentür. Zoom. Hinter dem Glas führt Frau Schauber ein Theater aus anmutigen, fein abgezirkelten Gesten vor einer Gruppe von Frauen auf. Gerade legt sie die rechte Hand auf ihr Herz, wirft ihr kastanienbraun getöntes Haar zurück und lacht ein vermutlich perlendes Lachen. Selbst durch die Scheibe kann ich erkennen, wie mehrere Herren sich verstohlen nach ihr umsehen.

»Ich habe den Platz hier selbst ausgesucht«, erklärt Frettchenmann fachmännisch. »Das ist die beste Perspektive für ein Panoramafoto.«

Er irrt sich. Die Perspektive ist Schrott. Alle Gäste werden aussehen wie flachgetretene Kreisel. Aber für den Augenblick nicke ich nur höflich und klettere wieder von der Bühne. Frettchenmann starrt auf meinen Mund, der genau auf Höhe seiner Augen ist. Dann wandert der Blick tiefer. Pech für ihn. Hier gibt es keine Haut zu sehen – nur Rollkragenshirt und Jackett. Ich bin die Frau, die die Hochzeitsbilder macht, keine der Auslagen am Stand hier. Aber ich könnte auch klein und unscheinbar sein, was zählt, ist, dass ich hier allein unterwegs bin. Unverpaart sozusagen. Auf manchen Hochzeiten reicht das. Als ich mich nach meiner Fototasche bücke und das zweite Objektiv raushole, spüre ich seinen Blick wie eine heiße, verschwitzte Hand auf meinem Po.

»Ich habe es mit meiner eigenen Kamera ausprobiert«, fährt er fort. »Ich fotografiere auch viel, wissen Sie? Und wenn ich die Zeit hätte, würde ich die Fotos ja selbst machen. Na ja, jedenfalls … jetzt haben Sie ja schon mal ein paar Tipps, wie die Bilder am besten …«

»Ich glaube, Frau Schauber möchte Sie sprechen.« Ich deute auf die Terrassentür. Die Mutter des Bräutigams steht schon seit einigen Sekunden hinter dem Fenster und winkt ungeduldig. Frettchenmann rückt seine Krawatte zurecht, sagt etwas von »später noch erklären« und wieselt über den Rasen. Die Kerzen in den Lampions werden entzündet, die Caterer nehmen ihren Marathon auf. Silberne Kaffeekannen blitzen. Ein helles Klingeln, als wieder ein Löffel gegen ein Glas schlägt. Der Vater des Bräutigams hält im Würgegriff seiner Seidenkrawatte seine Rede. Alle Achtung, er hat sich Mühe gegeben. Er zitiert Schiller. Die Braut sieht sich wieder verstohlen nach ihrer besten Freundin um. Zeit für ein »Zwischenbild«.

Wären die offiziellen Bilder die großen Worte, dann könnte man meine Zwischenbilder als die bedeutungsschweren Pausen bezeichnen:

Der Trauzeuge spielt nervös an seinem silbernen Manschettenknopf herum. Zwischendurch streicht er sich das blonde Haar aus der Stirn. Das Display ist auf Zoom eingestellt. Ich kneife die Augen zusammen und finde das, was ich sehen wollte. Das heißt, zu sehen ist es noch nicht, es ist eher eine Ahnung. Aber auf diese Ahnungen bin ich spezialisiert. Eine kleine Veränderung des Blickwinkels genügt, und ich habe den Trauzeugen im Visier. Und werde gleich darauf belohnt: mit dem beiläufigen Moment, in dem sie seinen Blick erwidert, über den Tisch hinweg.

SPUREN

Als ich nach Mitternacht in den Flur trete, stolpere ich über Schuhe. Ich bremse den Fall mit der Schulter an der Wand ab. Es gibt ein großes Getöse, als der Schirm umfällt und eine Kettenreaktion bis zur Kommode auslöst.

»Mo?«, kommt Leons Stimme prompt aus der winzigen Küche. Durch den Spalt der halboffenen Tür fällt Monitorlicht. Die Geräusche eines Computerspiels vermischen sich mit dem Scharren der Stuhlbeine auf den rauen Holzdielen, dann erscheint Leon in der Tür. Fantasy-Krieger, die um Punkte kämpfen, liefern sich im Halbdunkel der Küche eine Schlacht. Sicher gibt es in diesem Augenblick Tote, doch ihr Sterben spielt sich nur als Flackern im Hintergrund ab. Leon grinst.

»Kamera noch heil?« Er macht sich gerne darüber lustig, dass ich mir lieber den Schädel einschlage, als der Nikon einen Kratzer zuzufügen.

»Willst du mich umbringen? Warum lässt du Schuhe herumliegen!« Ich schlage mit der flachen Hand auf die Wand im Flur und verfehle den Lichtschalter beim ersten Versuch. Noch immer habe ich die Koordinaten dieser Wohnung nicht verinnerlicht. Leon blinzelt wie ein Nachttier im Licht der Scheinwerfer. Sein Haar ist zerwühlt, das T-Shirt hängt ihm aus der Trainingshose, als hätte er bis vor kurzem noch seine Spätschicht im Café aus den Knochen geschlafen. Er könnte seinem Avatar, einem Elbenkrieger namens Nido, nicht unähnlicher sein. Normalerweise kämpft er an der Seite von Kanga, der Amazonenkönigin, und Notsch, dem Zwergenkrieger. Ich frage mich, wie diese beiden wohl in Wirklichkeit aussehen. Kanga, die Königin der Augenringe, mit Bartstoppeln und in Jogginghose?Und Notsch mit Chipskrümeln im Bauchnabel?

»Du bringst dich selber um«, sagt Leon und gähnt. Er hat recht. Als ich die Tasche abstelle, sehe ich, dass es meine eigenen Schuhe sind, die mich fast zu Fall gebracht haben.

Leon lässt sein sterbendes Computervolk endgültig im Stich und kommt auf mich zu. Er sieht immer aus, als würde er sich unter Türstöcken und Decken ducken. Trotz seiner Körpergröße lässt ihn das manchmal zerbrechlich wirken. Ich schließe die Augen, als er die Arme ausbreitet – Leon umarmt mich nicht einfach nur, er umarmt alles um sich herum gleich mit. In seinen Armen findet alles Platz.

Meine Nase versinkt in dem zerknitterten T-Shirt, das ganz und gar nach ihm riecht – und ein bisschen nach Aftershave. Schlüsselbein an Wangenknochen geschmiegt stehen wir da. Er tastet nach meinem Genick, seine Hand ist warm und drückt zu. Mir wird schwindelig.

»Bretthart«, murmelt Leon und gähnt wieder. »Anstrengender Termin?«

»Hochzeit«, sage ich zu dem Schlüsselbein. »Großveranstaltung in der Villengegend. Ein Leiterplattenhersteller. Der Termin war in Ordnung, nur die Rückfahrt hat ewig gedauert. Gleisstörung, die S-Bahn fuhr nicht mehr weiter, also musste ich den Nachtbus nehmen.«

»Oh«, sagt Leon. »Blöd. Und? Schöne Hochzeit?«

Die Müdigkeit ist wie ausgeknipst. Ich wühle mich aus Leons Umarmung und streife den Businesskokon ab. Schuhe und Jackett fliegen in die Ecke, den Pullover ziehe ich im Gehen aus und lasse ihn einfach fallen, die Hose landet neben dem Telefon. Und dann, endlich, aufatmen, das Haar auf den Schultern fühlen, Luft auf dem Bauch. Gänsehaut.

»Absacker?«, ruft Leon. Ich gurgle Zustimmung, schon halb unter der Dusche, mit Schaum auf dem Kinn und der Zahnbürste im Mund. Jetzt geht es mir nicht schnell genug. Die Fotos. Ich muss die Fotos ansehen. Bevor ich keine Gewissheit habe, kann ich nicht schlafen.

Erst als das heiße Wasser mich berührt, werde ich ruhig. Ich warte, bis jede Spannung aus meinen Muskeln herausgewärmt ist, dann beginne ich mein Ritual: Ich spüle den Zahnpastaschaum aus dem Mund, dann drehe ich langsam am Wasserhahn. Stelle mir vor, wie es ist, wenn man durch kälter werdende Schichten auf den Grund sinkt. Ich beginne an einem Sommertag und sinke durch den Herbst in die Tiefe. Und wenn der Regler am blauen Anschlag ist, bin ich ganz unten angelangt – am winterkalten Grund des Sees, im stillsten Wasser. Und wie immer fühle ich mich in diesen Augenblicken geborgen und betrogen zugleich.

*

Wir sitzen im Bett, der Laptop thront auf meinen Schenkeln. Leons Kinn bohrt sich in meine Schulter.

»Stopp! Nicht so schnell! Lass mich noch mal die Trauzeugin sehen. Trägt die etwa keinen BH?«

Typisch. »Ich muss erst noch sortieren.«

Leon rutscht in die Kissen. Seine Hand schiebt sich zwischen Laptop und Decke, wandert an meinen Knien nach oben.

»Nicht jetzt!«

»Ist ja schon gut!« Er lässt die Hand auf dem Oberschenkel liegen. Reglos verharrt sie dort und wird schon während der nächsten Atemzüge schwerer. Für Leon ist Schlaf keine Angelegenheit von Stunden. Ich beneide ihn darum, dass er sich jede freie Minute nehmen kann wie ein Kissen, auf dem er sich ausruht.

Ich klicke die Bilder durch. Das Walzerfoto, das ich von meinem gewählten Platz von der Bühne herunter geschossen habe, ist gut geworden. Kleider schwingen leicht verwaschen, doch das Brautpaar ist scharf. Sie lächeln sich zu und sehen aus wie die Werbung für ein Sissi-Musical. Auf einem der Walzerbilder ist nur das Gesicht des Bräutigams zu erkennen, von der Braut sieht man nur den Hinterkopf. Ich habe den Verdacht, dass es genau dieses Foto sein wird, das es in Frau Schaubers Fotoalbum schaffen wird.

Langsam taste ich mich in den schauberschen Backstage-Bereich vor, während Leons tiefe Atemzüge zu einem leisen Schnarchen werden.

Ich klicke und klicke, und das Puzzle fügt sich zusammen, bekommt Sinn und Tragik. Ich vergrößere und kombiniere, sortiere und speichere, ganz von allein fliegen die Finger über die Tasten, bis ich schließlich im Hintergrund finde, was ich suche.

Bingo.

»Leon!« Die Hand zuckt nur einmal, dann blinzelt Leon.

»Komm, leg den Laptop weg.« Seine Lippen tasten sich zu meinem Hals vor, seine Hand schiebt sich zu meiner Scham.

»Später. Erst die Fotos.«

Leon seufzt und richtet sich umständlich auf. »Du und deine Fotos.«

»Sieh dir die Braut an!« Ich öffne das erste Bild.

Leon pfeift durch die Zähne. »Nicht schlecht. Und wer ist die Mumie daneben?«

»Ihr Vater. Und hier ist das Brautpaar.«

»Der Typ sieht aus wie eine Kartoffel. Wie kommt der an so eine Frau?«

»Konzentrier dich!«

Großaufnahme: die verkrampften Hände der Braut während der Zeremonie, als wollte sie ihr Taschentuch erwürgen. Weiße Knöchel. Viele weiße Knöchel. Aber dann: das Foto mit Braut und Bräutigam, ein Blick über ein Händeschütteln hinweg, ein Aufblitzen von Vertrautheit, von Komplizenschaft. Und ein paar Klicks später: die Braut im Flur mit ihrer Freundin, rauchend an einem halb angelehnten Fenster. Sie ist schon umgezogen und trägt nun ein Cocktailkleid in Rot. Es passt viel besser zu ihr als der Sahneberg, sie wird sie selbst: der Schwung ihrer Hüfte, die halb geöffnete Hand, in der die Zigarette ruht. Und dann eine Männerhand auf ihrer Taille, der Ehering gehört ihrem Mann. Ihn selbst sehe ich nicht, nur den Rauch einer zweiten Zigarette, der sich im Gegenlicht kräuselt. Heimlich rauchen sie in Mutters Garten hinaus wie Schulkinder während der großen Pause. Hier sind sie echt. Ich bin nicht mehr so sicher, ob Papas Sohn die Firma übernehmen wird. Vielleicht haben sich die Schaubers verrechnet. Die beiden planen den Coup eines eigenen Lebens. Vielleicht. Nur der Trauzeuge fehlt auch hier – wie auf so vielen Bildern.

»Wow, sie rauchen also.« Leon gähnt.

Erst als ich weiterklicke, fühle ich an der Spannung in seiner Schulter, dass er aufmerksamer wird. Gemeinsam nehmen wir die Spur auf:

Die gutgelaunte Tante kaschiert mit Armbändern erst halbverblasste Schnittnarben. Die Vergrößerung zeigt die Narben zwischen zwei Schlingen des Schmucks – eingefasst in Rubine und Gold.

Die junge Cousine lacht so verzerrt, dass man es auch für ein Weinen halten könnte, und wirft dabei den Kopf zurück, als hätte ihr jemand einen Herzschuss verpasst. Auf einer gestochen scharfen Nahaufnahme erkennt man dunkle Säureläsuren auf den Rückseiten ihrer Zähne. Man muss ziemlich oft kotzen, um sich die Zähne so zu ruinieren. Die Familie des Bräutigams steht beiläufig stets so, dass sie ausgegrenzt ist. Sogar auf dem Gemeinschaftsfoto schaffen es die Schaubers, sie auszustoßen. Niemand legt ihr die Hand auf die Schulter, niemand sieht sie an, nicht einmal verstohlen über den Tisch hinweg, geschweige denn mit einem Lächeln. Sie ist das einsamste Mädchen auf der Party.

Ich habe schon meinen Grund, Familien zu misstrauen.

Jetzt kommen nur noch Bilder, die das Fotostudio nie sehen werden:

– Der verheiratete Bruder des Bräutigams speichert die Handynummer eines Catering-Girls. Lippenstift klebt an seinem Mundwinkel.

– Verschränkte Hände, durch einen Türspalt fotografiert, zwei unterschiedliche Eheringe.

– Ein Geschäftspartner am Tisch hat deutlich geweitete Pupillen und verschneite Nasenhaare.

Schließlich nähern wir uns dem Kreuz auf der Schatzkarte.

»Jetzt schau genau hin.«

Die Mutter mit Blick auf ihre neue Tochter. Der Blick ist nicht feindselig, das nicht, eher verloren, als würde der Blick auf die junge Frau Erinnerungen an ein ganz anderes Fest wachrufen – es ist der Blick in eine Vergangenheit, die nur sie kennt. Und eine Leidenschaft, die ich der kühlen, amazonenhaften Frau nie zugetraut hätte. Ich mag sie. Irgendwie.

»Achte auf die Blicke.«

Leon beugt sich über das Foto, das ich während der Rede gemacht habe. Der Brautvater formt das Wort »Liebe«, als würde Zitronensaft ihm die Gaumenschleimhaut zusammenziehen. Doch für zwei Menschen am Tisch ist das Wort eine Art Code. Und es sind nicht die Braut und der Bräutigam.

»Und?«

Leon blinzelt verständnislos. »Was und?«

»Na, der Trauzeuge und die Art, wie er die Mutter des Bräutigams ansieht. Und sie ihn.«

Leon schnaubt. »Wenn du jeden Blick analysierst, den ich zufällig über den Tisch werfe, dann kannst du mich gleich verlassen.«

»Gut, dann schau dir die nächsten Bilder an. Wo ist die Schwiegermutter?«

Er kneift die Augen zusammen und sucht. »Weg.«

»Noch nicht, aber gleich – da oben an der Treppe, die lindgrünen Seidenstrümpfe. Und hinter ihr geht der Trauzeuge.«

»Er trägt zwei Koffer die Treppen hoch. Na und? Oben sind wahrscheinlich die Gästezimmer.«

Ich führe den Mauszeiger zum Lupensymbol. Zoom auf ein Bein, Frau Schaubers wohlgeformtes Bein, ihre grüne Strumpfhose. Die Laufmasche an der Außenseite der rechten Wade fällt kaum auf, aber ich habe sie deutlich erwischt. Nächstes Bild: Der Trauzeuge verschwindet ebenfalls. Die letzte Spur von ihm: ein Schuh und ein Stück Hosenbein auf der obersten Treppenstufe.

Dreiunddreißig Fotos und sechsundvierzig sektselige Gesichter weiter: Der Trauzeuge kommt allein die Treppe herunter. Ein verstohlener Blick in meine Richtung, während er sich eine blonde Strähne aus der Stirn streicht. Aber ich weiß mich zu tarnen. Ich fotografiere gerade ein Paar, das mit dem Rücken zur Treppe steht und sich zuprostet. Sie lächeln in die Kamera und sehen nicht, dass ich zwei Bilder mache – eines, das ihnen gilt, und eines, das nur auf den Hintergrund scharf gestellt ist.

Nun klicke ich auf die Lupe und vergrößere so lange, bis Leon die verschwitzte Strähne sieht, die dem Trauzeugen an der Stirn klebt. Digitaltechnik ist gnadenlos.

Gleich darauf kommt auch die Herrin des Hauses wieder die Treppe herunter. Frischer Puder, nachgeschminkte Lippen. Unter dem Vorwand, die Kamera zu prüfen, hatte ich mich neben die Treppe gestellt. Frau Schauber sieht korrekt aus, sehr korrekt – bis auf eine verräterische Knitterfalte im Rock und die Laufmasche, die sich nun über die linke Wade spannt. Mit dem Fingernagel tippe ich auf den Monitor.

»Ach du Scheiße«, murmelt Leon. Und dann ist er so verblüfft, dass er eine ganze Weile nichts sagt.

Fotos verraten alles. Sie zeigen das, was gezeigt werden soll – aber darüber hinaus zeigen sie die Lücken in den Familien, die schadhaften Stellen am Haus. Den Schimmel, halb versteckt hinter Girlanden von lächelnden Mündern. Sie zeigen Gesten und Berührungen, halb unbewusst ausgeführt. Gutachten für Fotoalben, das wäre eine Geschäftsidee.

Leon nimmt die Hand von meinem Bein, lässt sich in die Kissen zurücksinken und zieht sich die Decke über die Brust. Sein blondes Haar wirkt fahl im kalten Monitorlicht. Er nutzt die Verlagerung seines Gewichts, um ein wenig von mir abzurücken.

»Hör auf mit so was.«

Ich klappe hastig den Laptop zu und frage mich, ob ich diesmal zu weit gegangen bin, ihn auf meine geheimen Pfade mitzunehmen.

»Was ist los?« Ich schiebe den Laptop weg und versuche, locker zu klingen, setze ein Lächeln auf. »Das sind doch nur Bilder fremder Leute. Und ein bisschen Spekulation.«

»Eben, Mo. Fremde Leute. Und du benimmst dich wie ein Spanner. Warum machst du nicht einfach nur deine Arbeit?«

Ich schmiege mich an ihn. Spüre die Haut an seinem Bauch und den hellen Flaum an seinen Beinen. Und zum Glück vergräbt er die Hand in meinem Haar, wickelt sich eine Locke um den Finger.

»Versprich mir was«, sagt er. »Wenn wir am Wochenende bei meiner Familie sind, mach keine Bilder. Lass die blöde Kamera einfach mal zu Hause.«

Ich schlucke. Der kalte Stich in meinem Magen und der Wunsch, mich aus der Umarmung loszumachen. Er sollte mich besser kennen. Aber es stimmt nicht. Ich bin es, die ihn besser kennen sollte. Ich bin es, die ihm nur die offiziellen Fotos hätte zeigen sollen.

»Ich suche nicht nach Problemen, wenn du das meinst. Schon gar nicht bei deiner Familie.«

»Versprich es.«

Ich zögere. Es kostet mich viel, dieses Zugeständnis zu machen. »Okay.«

»Gut.« Leon drückt mich fester an sich. Sein Bein drängt sich zwischen meine Knie. »Am Samstag wirst du so viel trinken, dass du gar nicht mehr auf die Idee kommst, irgendetwas zu knipsen. Wir werden feiern, verstanden?«

Sein Kuss ist so ungestüm, dass sein Eckzahn schmerzhaft gegen meine Lippe drückt. Und ich gebe ihm nach, vor Erleichterung, dass er das Thema ruhenlässt. Aber dann katapultiert mich Leon wieder aufs Glatteis.

»Hast du deine Schwester schon angerufen?«

Danae. Ausgerechnet jetzt. Und hier, wo ich mich am sichersten fühle.

»Nein.« Ausnahmsweise lüge ich einmal nicht, wenn es um meine Familie geht. »Aber ich mache es morgen.«

»Wirklich?«

»Du lernst sie schon noch früh genug kennen, keine Sorge.« Und dann küsse ich ihn, ersticke die nächste Frage.

Ich habe Leon viele Dinge nicht gesagt. Auch nicht, dass ich die Geheimnisse seiner Familie längst aufgespürt habe. Zumindest die, auf die es mir ankommt. Genau genommen war es für mich in Bezug auf seine Familie eine Liebe auf den ersten Blick. Vor drei Monaten, als er mich zum ersten Mal in seine Wohnung mitnahm. Er holte Pizza und ließ mich eine Viertelstunde allein. Das genügte mir. Leon verbirgt nichts – das Fotoalbum stand im Regal. Achtziger Jahre, die Kindheit.

Manche Fotos zeigen Schnee und dick vermummte Miniyetis, die in die Kamera feixen. »Leonid und Inna, 1986« steht darunter. Einmal in lateinischer Schrift. Und daneben noch einmal auf Kyrillisch.

Die Kuznetsows sparen nichts aus, sie sortieren nicht – auch die verwackelten Fotos finden den Weg ins Album. Sogar die, auf denen Leons Mutter erschöpft am Türrahmen lehnt und ihr im neuen Land kein Lächeln gelingt, und das Foto von Leonids Schwester Inna, die weint. Und auch das einzige Foto, das nicht eingeklebt ist, sondern lose zwischen den Seiten liegt. Das Bild einer finster dreinblickenden alten Hexe mit verschränkten Armen. Ihr Haar ist zerzaust und weiß, die Falten so scharf wie mit dem Messer gezogen. »Baba Anuschka, 1999« steht auf der Rückseite. Baba ist kein schmeichelhafter Ausdruck für Großmutter. Sie sieht aus wie hundert. Leon hat erzählt, dass seine Oma in Wirklichkeit Ano (oder Ainu?) heißt. Finnisch.

Die Fotos im Album sind anders als die wenigen Bilder, die ich von meiner Familie besitze. Da gibt es nur ein Kabuki-Masken-Lächeln für alle Gelegenheiten. Die Kuznetsows dagegen sind lebendig, selbst auf den Fotos.

Das Geheimnis sind die unzähligen Details: die Art, wie Leons Mutter und Leon sich nahekommen. Nur die kleinen Finger verhaken sich ineinander. Die angedeutete Umarmung seines Vaters, und auch die Geschwister berühren sich verstohlen, als wollten sie ihre Zuneigung vor der Kamera nicht offen zeigen, könnten sie aber trotzdem nicht verbergen. Und irgendeiner tanzt immer aus der Reihe mit einem Seitenblick, einem Schielen, einem Grinsen. Manchmal ist ein Lächeln nur angedeutet, aber es ist da. Die Berührungen sind nicht spürbar, aber als ich das Bild meiner Vorgängerin auf dem Sofa von Leons Eltern sah, musste ich schlucken.

Das Bild habe ich abfotografiert und verwahre es wie einen Schatz: Weihnachtsdekoration im Hintergrund. Alle sitzen halb versunken zwischen Sofakissen. Leon neben seiner damaligen Freundin auf der Lehne. Sie hat stark getuschte Wimpern, trägt eine schwarze Fleecekapuzenjacke und ein tief ausgeschnittenes graues Shirt. Ich weiß, dass sie Katharina heißt. Ich mag keine Wimperntusche und kleide mich nicht wie ein Schwarzweißfoto, aber mit dem lockigen dunklen Haar sieht sie mir dennoch ein wenig ähnlich. Wenn ich den Blick unscharf stelle, kann ich mir einbilden, dass ich selbst dort sitze: zwischen all den blonden Kuznetsows wie ein schwarzhaariger Kuckucksmensch. Aber dennoch: Sieht man genau hin, ist es nicht nur Leon, der meine Hand hält. Es ist Leons Mutter, deren Finger wie selbstverständlich mein Handgelenk berühren, als wollte sie mich näher zu sich heranziehen. Es ist Leons Vater, dessen Arm hinter mir auf der Sofalehne liegt, und es ist das angedeutete Lächeln seiner Schwester Inna, das mir gilt.

Die Frau auf dem Foto ist ein Teil der Berührungen und Vernetzungen – Leons Familie nimmt auf und stößt nicht aus. Fast fühle ich mich schon als Teil von ihnen. Augen können sich täuschen, doch Kameras lügen nicht. Leons Familienfotos sind der Grund, warum ich mit Leon zusammen bin. So einfach ist es. Und so kompliziert.

NARBEN

»Gothic, S. / NB«. Den Auftrag hat Nyagi an mich weitergegeben, den Zettel finde ich auf dem Fototisch. Was »S« bedeuten soll, weiß ich nicht, aber NB heißt »Nacktbild«. Mein Chef hält nichts von ästhetischen Umschreibungen wie »Aktfoto«, und er drückt sich vor nackter Haut, wo er kann. Unverhülltes gefällt ihm nicht, wäre es anders, könnte er sich auch Tom Naumann nennen. So heißt er in Wirklichkeit, aber er sagt, Nyagi klinge für einen Fotografen besser, internationaler. Andererseits habe ich es vermutlich diesem Faible für Verschleierung zu verdanken, dass er mich an zwei Wochentagen gegen Bargeld in seinem Studio beschäftigt.

Nyagis Terminliste ist wie immer kryptisch geführt, Abkürzungen fließen ineinander, ohne dass ich mir auch nur auf die Hälfte einen Reim machen kann. An jedem anderen Morgen hätte ich ihn damit aufgezogen, aber heute bin ich so nervös, dass ich nicht einmal eine Schulmädchenschrift entziffern könnte.

»Nyagi!«, rufe ich dem schwarzen Vorhang zu, hinter dem vier Ventilatoren auf Hochtouren laufen. »Hier auf dem Zettel steht Gothic – und was heißt das S?«

»Schminke!«, ruft er. »Frag mich nicht, warum, aber das Mädel will auf dem Foto aussehen wie die Queen of Darkness.«

Blitzlicht-Wetterleuchten unter dem Vorhang.

»Und ›Z-Sep Frmey‹?«, brülle ich gegen die Ventilatoren an. Nyagi schießt aus der Kammer. Klein, aber kräftig wie ein Ringer, schwarzes Rollkragenshirt, das auch das letzte bisschen Hals verschwinden lässt. Aus der Kammer zieht er kalte Luft wie einen Kometenschweif hinter sich her.

»Gib her.« Er reißt mir die Liste aus der Hand. »Da: Zwillinge, Sepia, Frau Meyer. Dann eine Frau Tiese von der Agentur Look zurückrufen. Nummer auf dem AB. Das da heißt: Herr und Frau Kouloubatou. Paarfoto mit Baby. Und vergiss nicht den Kindergarten. Halb elf. Alles klar, Vankanten?«

Er blitzt sein Bulldoggenlächeln zu mir hoch, stets schief, stets etwas zu grimmig – wie sein Gesicht, die Falten zu scharf für seine fünfzig Jahre. Ich mag Nyagi. Dafür, dass er die paar Stunden Arbeit in der Woche wenigstens anständig bezahlt. Dafür, dass er mich so zackig »Vankanten« nennt und dabei schon längst wieder beim nächsten Gedanken ist. Und dafür, dass ich bei ihm Schlüssel- und Narrenfreiheit habe und abends kostenlos sein Studio nutzen kann.

»Ach so, und Frau Schauber hat angerufen«, ruft er mir zu, während er schon wieder hinter dem Vorhang verschwindet. »Du weißt schon, Leiterplattenhochzeit. Sie will die Abzüge zur Auswahl heute um fünf.«

Nach der Nachmittagsvögelei mit dem Trauzeugen?, setze ich in Gedanken hinzu.

»Wenn du fertig bist, komm hoch und hilf mir«, redet Nyagi weiter. »Bis heute Abend müssen die Handtücher und Bademäntel fertig sein.«

Wieder einmal frage ich mich, warum Nyagi die Porträtfotos nicht aufgibt und stattdessen ganz auf Werbefotografie umstellt. Gib ihm einen Packen Waschlappen, vier Lampen und einen Mac, und Nyagi ist glücklich, während er schon beim Anblick von heulenden Kindern Ausschlag bekommt – zum Glück für Vankantens Miete.

Durch den Spalt im Vorhang erhasche ich einen Blick auf die Hauptdarsteller des aktuellen Werbeauftrags: Nikoläuse. Glitzersilberrot, festlich drapiert stehen sie auf einer Pyramide aus Watte und weißem Seidenstoff. Trotz der Ventilatoren sieht der dritte Nikolaus von links so aus, als wäre er schwer angetrunken.

Außerhalb der Kältewand hinter den schwarzen Vorhängen steht die aufgeheizte Luft: Dachgeschoss, Heizungsrohre, Lampen. Nyagis wabernde Ausstrahlung eines Wasserkochers. Und meine Nervosität.

Erst im unteren Raum im Erdgeschoss komme ich ein wenig zur Ruhe. Hier in der »Wohnung« ist es kühler. Sessel stehen hier, Spiegel, Requisiten wie in einem Theaterraum. Sogar ein großer Schrank mit Kostümversatzstücken aus verschiedenen Epochen fehlt nicht. Der große »My Fair Lady«-Hut hat schon bessere Zeiten gesehen. Es duftet nach Puder und Synthetikstoffen. Nur die Kameras, Computer und die Leinwand im Hintergrund deuten darauf hin, dass hier das Futter für die Fotoalben entsteht. Meine rote Lederjacke hängt noch über dem Stuhl, zwischen Requisiten stehen meine Ausgehschuhe. Unbemerkt habe ich mich hier breitgemacht, einige der Möbel verrückt, eigene Kleidung zwischen die Requisiten an die Bügel gehängt, den Tisch näher zur Tür geschoben.

Als ich die Tasche auf den Tisch stelle und das große Licht anmache, fühle ich mich zum ersten Mal seit dem Gespräch mit Leon etwas ruhiger. Für ein paar Minuten, bevor das Fotostudio aufmacht, gehört dieses Zimmer der Hüllen und alternativen Identitäten nur mir.

Jetzt gibt es keine Ausreden mehr.

Alles, was bleibt: das rote Handy und ich.

Ich kippe die Tasche auf dem Tisch aus. Mein blaues Handy schlittert über den Tisch. Das rote ist dasselbe Fabrikat, allerdings ist es auf Vibration eingestellt. Und im Telefonbuch sind nur zwei Nummern eingespeichert. Von denen ich eine in den vergangenen fünf Jahren kein einziges Mal gewählt habe.

*

Es gibt viele wissenschaftliche Studien über Geschwister. Aber die Statistiken von Judy Dunn und Robert Plomin finde ich am faszinierendsten: Geschwister, die von denselben Eltern abstammen, so Dunn & Plomin, haben 50 Prozent ihrer Gene gemeinsam. Würde die Persönlichkeit nur von den Genen bestimmt, wären sich solche Geschwister also zu 50 Prozent ähnlich. Oder, umgekehrt betrachtet: Sie wären zu 50 Prozent verschieden. Aber so rechnet man hier nicht, denn Gene funktionieren nicht nach dem Prinzip 1 plus 1 gibt 2. Manchmal ergibt 1 plus 1 hier 4, oft genug auch 0. Das statistische Risiko, dass 100-Prozent-Geschwister dieselbe Krankheit bekommen liegt bei Magengeschwüren bei 15 Prozent, bei Heuschnupfen bei 14 Prozent (was genau der Wahrscheinlichkeit zweier völlig Fremder entspricht). Statistisch gesehen unterscheiden sich selbst Geschwister, die gemeinsam aufgewachsen sind, bei weitem mehr, als sie sich ähneln.

Ich hoffe, Leon weiß zu schätzen, was ich hier tue.

Meine Hand zittert. Jedes Tuten kostet mich einen Herzschlag zu viel und vermutlich je zwei Minuten meines Lebens.

»Mátai?«, meldet sich die resolute, ungeduldige Stimme meiner Schwester.

»Dani, ich bin’s.«

»Was ist passiert?«

Wir rufen uns nicht an, um hallo zu sagen und um zu erfahren, wie es der anderen geht. Hören wir nichts voneinander, heißt das, es geht uns gut. Klare Regeln, klare Antworten.

»Nichts. Aber ich … muss mit dir sprechen.«

»Wir sprechen doch.«

»Nein, wir müssen uns treffen.«

»Warum?« Ihre Stimme ist leise, abwartend, auf die schlimmste aller Nachrichten gefasst. Aber was wäre für Danae die schlimmste aller Nachrichten?

»Es ist etwas, was ich dir nur persönlich sagen kann …«

Du musst zu einem Treffen mitkommen. Mit meinem Freund, dem Familie über alles geht und der dich kennenlernen möchte. Diesmal zählt es, denn diesmal wird es vielleicht gut. Ach ja, richtig – ich habe einen Freund, aber du weißt noch nichts von ihm. Du weißt nicht, dass ich bei ihm eingezogen bin und die WG-Wohnung nur noch ein Postfach bei meinem Nachmieter ist …

»Mo?«

»Ja.«

»Sag schon, was los ist! Hast du nicht mehr lange zu leben?«

Ich wäre schön blöd, am Telefon die Katze aus dem Sack zu lassen. Dann kann sie nein sagen und auflegen.

»Ich bin um sieben im Casablanca, bei dir um die Ecke.«

Das ist ein Zugeständnis, genauer gesagt sind es sogar drei. Zum einen muss ich einen Termin im Jugendhaus sausenlassen, der mir zwanzig Euro eingebracht hätte, zum anderen heißt es, dass ich eine Stunde Bahnfahrt samt Kosten in Kauf nehme, während Danae sich nur ins Auto zu schwingen braucht und in fünf Minuten da ist. Und außerdem ist das Casablanca das letzte Rauchercafé ihrer Stadt.

»Spinnst du? Das geht nicht, Mo.«

»Doch, das geht.«

Eine Weile atmen wir uns nur an. Dann knackt etwas im Hörer. Im ersten Augenblick befürchte ich, Danae hat aufgelegt, aber es ist wohl nur ihr Ohrring, der gegen den Hörer stößt, als sie ihn mit der Schulter ans Ohr presst. Vielleicht sortiert sie nebenbei ihre Akten – ein Panoptikum zerbrechender Ehen.

»Tja, dann bin ich wohl gezwungen, einen Babysitter zu bezahlen«, sagt sie frostig.

»Bring Max doch mit. Tante Mo beißt nicht.«

Augenblicklich ärgere ich mich, dass ich es immer noch tue: Ich versuche so zu sein wie Danae. Wie die bessere Danae.

»Mal sehen, ob ich es schaffe.« Sie legt auf, und ich stehe da wie ein Idiot, das Handy am Ohr.

»Vankanten!«, brüllt Nyagi von oben. »Bist du taub?«

Erst da höre ich, dass es an der Ladentür im Erdgeschoss Sturm klingelt.

*

Nyagi hat nicht zu viel versprochen. Das Mädchen, das den Raum betritt, sieht aus, als würde es aus einem von Leons Computerspielen stammen. Eines, in dem Vampire gegen Werwölfe kämpfen. Als sie durch den staubigen Sonnenstrahl geht, erwarte ich fast, einen Schmerzensschrei zu hören und ihr weißgeschminktes Gesicht zu Staub zerfallen zu sehen.

»Hi«, sagt sie mit der selbstbewussten, leicht trägen Stimme einer viel älteren Frau. Unter der Schminke ist sie höchstens siebzehn Jahre alt. In meinem Zimmer wirkt sie fehl am Platz. Der Alptraum jeder Mutter, die ihre Tochter im weißen Kommunionskleid durch die Tür des Studios schiebt.

Sie sieht mich zweifelnd an, als ich meine Begrüßungslitanei anstimme und ihr den abgeteilten Bereich zeige, wo ich die Fotos aufnehmen werde. Schwarzer Hintergrund, ein Vorhang, ein mit einem schwarzen Tuch verhülltes Podest. Reflexlicht für das Haar, weitere Lichter für sanfte Akzente auf Rücken, Nackenlinie oder Brust. Erst kurz bevor sie sich in die Umkleidekammer neben dem Schrank zurückzieht, schimmert ein wenig Unsicherheit durch die Fassade. Sie beißt sich auf die Unterlippe.

»Aber du bist schon die Moira, oder? Die vom Jugendhaus?«

Ich nicke. Jetzt ist sie offenbar erleichtert, denn sie lächelt, schwarzer Lippenstift hängt an ihrem Vorderzahn. »Meike hat mir deine Fotos gezeigt.« Meike, die Jugendhausleiterin. Und ihre wunderschönen schmalen Hände mit den Brandnarben, die sie seit dem Autounfall immer so geschickt in zu langen Ärmeln und Armstulpen versteckt. Mir wird klar, dass die Vampirin hier keine Kundin von Nyagi ist. Sondern eines von Meikes Mädchen. Sie ist am Telefon nur bei Nyagi gelandet. »Ja, ich habe Bilder von Meikes Händen gemacht. Gefallen sie dir?«

Ein betont gleichgültiges Schulterzucken. »Ich brauche auch solche Fotos. Ich bezahl sie.«

Jetzt muss ich mich umdrehen und so tun, als würde ich auf dem Tisch herumsuchen, damit sie mein Lächeln nicht sieht. Für diese Art Fotos nehme ich kein Geld.

»Da ist die Umkleidekabine.«

Sie verschwindet lautlos hinter dem Vorhang und ist nun tatsächlich unsichtbar, denn sie riecht wie das Zimmer – nach Puder und Lippenstift.

Das Mädchen heißt Kim und braucht ganze zehn Minuten, um die Jacke, in die sie gehüllt ist, abzulegen. Dann sitzt sie nackt auf dem Podest, in der Haltung, die sie sich ausgesucht hat: die Beine angezogen bis zum Kinn, der Rücken gerade, der Blick über die Schulter ernst und stolz. Ihr geschminktes Gesicht hebt sich vom Rest des Körpers so stark ab, dass es aussieht, als trüge sie eine schwarzweiße Maske. Das Haar ist hochgesteckt und gibt den Blick auf den Rücken frei.

Ich betrachte zwei alte dünne Narben und neue blaue Flecke. Außerdem prangt ein Bluterguss unter dem Schulterblatt. Kim schnaubt, und ich sehe in ihren Augen ein bisschen was von der alten Mo aufleuchten.

»Was ist los? Kommst du damit nicht klar?«

Ich würde ihr nur zu gern sagen, womit ich nicht klarkomme.

»Wer war das?«

»Geht dich nichts an.«

»Hast du mit Meike darüber gesprochen?«

»Machst du jetzt Fotos davon oder nicht?«

»Ja, aber die Polizei macht auch gute Fotos von solchen Verletzungen, nur als Tipp.«

Jetzt versteift sie sich. Ein Muskel unter dem Rippenbogen zeichnet sich unter der Haut ab. Jeden Augenblick wird sie aufspringen und verschwinden. Ich richte das Licht neu aus und stelle auf den Rücken scharf. Hartes Führungslicht, dunkle Schatten. Solche Blessuren haben keinen Weichzeichner verdient.

»Die dünnen Narben hast du schon, seit du klein warst. Von einer Gürtelschnalle, wie es aussieht. Die Risse wurden nicht genäht.« Gleichzeitig drücke ich auf den Auslöser. »Aber die neueren Verletzungen sehen aus, als hätte jemand mit der Faust zugeschlagen. Dein Freund? Beziehungsweise Exfreund, wie hoffe.«

Ich tue es schon wieder. Ich mische mich in anderer Leute Leben ein.

Kim schluckt, und die Maske verrutscht ein wenig. Jetzt würde ich sie am liebsten in den Arm nehmen, so schutzlos erscheint sie mir. Doch schon im nächsten Augenblick lerne ich wieder einmal etwas über die Mädchen: Was für Mo galt, gilt noch lange nicht für Kim. Und ganz sicher muss jemand wie ich ihr nicht sagen, was richtig und was falsch ist.

»Hör zu, Moira«, sagt sie sehr deutlich. »Wenn du es genau wissen willst: Ja, die Narben hab ich, seit ich acht bin. Und die Prügel, das war mein Ex. Und ich habe Polizeifotos machen lassen, aber auf denen sehe ich aus wie ’ne Leiche ohne Kopf – wie ein Stück Fleisch. Und das bin ich nicht. Ich brauche richtige Fotos. Damit ich draufschauen und mir sagen kann: Das war das allerletzte Mal, dass irgendein Scheißpenner mich geschlagen hat.«

*

Der Regionalexpress hat Verspätung, trotzdem schaffe ich es mit einem Sprint vom Bahnhof rechtzeitig zum Café. Nieselregen verwandelt meine Locken in schwarzes Gestrüpp. Doch das Frieren tut gut, das Rennen auch, mein Herzschlag ist ohnehin auf zweihundert, als ich das Café betrete. Ich muss mich nicht umschauen, um meine Schwester zu finden, nur lauschen.

Es gibt Kinder, die brüllen vom ersten Tag an bis zum dritten Monat. Dann haben sie gelernt, dass Bauchschmerzen sie nicht umbringen, und hören damit auf. Es gibt Kinder, die brüllen ab und zu vor Wut und beruhigen sich wieder. Und es gibt Max.

Brüllen ist allerdings das falsche Wort. Max beherrscht nur einen einzigen Ton, Kopfstimme, ganz oben auf der Skala, ein Ton, der dir den Schädelknochen in zwei Teile sägt. Nicht umsonst nenne ich ihn Matzerath. Nur dass er keine Gläser zersingt. Max Matzerath zersingt Babysitter, Tagesmütter, Passanten und Danaes Nerven. Zwischendurch tankt er Kraft, meistens in Form von Keksen, was nicht heißt, dass er nicht zur Not auch mit vollem Mund schreien kann. Am Tisch neben dem Fenster drehen sich zwei Damen um und werfen vorwurfsvolle Blicke in die Richtung der Nische. Ich weiß nicht, worüber sie sich mehr aufregen: dass Max brüllt – oder dass seine Mama ihn in eine Raucherlounge mitgenommen hat. Er verstummt abrupt, als ich an den Tisch trete, was wohl eher an meiner roten Jacke als an mir liegt. Im Rücken fühle ich die dankbaren Blicke der Damen.

Und da ist Danae.

Jedes Mal, wenn ich sie sehe, gibt es diesen einen Moment.

Noch vor dem ersten Blick, vor dem ersten Wort wird die Mauer zwischen uns transparent. In diesem Augenblick lächeln wir uns an, und ich will sie einfach nur umarmen. Dann ist sie nur meine Schwester, und ich möchte meine Nase in ihrem Haar vergraben und Apfelshampoo und Haut riechen. Dann bin ich wieder kleiner als sie und sitze neben ihr auf dem Balkon. Es ist ein zu kalter Mai, aber wir tragen trotzdem Sonnenbrillen. Danae hat ihren Zauberwürfel zur Seite gelegt, und wir bewerfen die Passanten, die auf der Lilienallee entlanggehen, mit zerkauten Papierkugeln. Den Wäscheständer haben wir an die Wand gestellt, die Handtücher, die unsere Mutter aufgehängt hat, riechen immer noch leicht nach dem Chlor der Schwimmbäder. Zwei Badeanzüge hängen auch dort – zusammengeschnurrte Häute eines neuen Lebens, das Danae und ich immer noch mit Misstrauen beäugen. Unsere Mutter schwimmt neuerdings, als ginge es um Leben und Tod. Und in diesem Moment wissen wir nicht, dass unser Leben zu dritt nur noch achtundfünfzig Minuten dauern wird.

Der Vorhang fällt, Danaes Lächeln verliert alles Vergangene. Sie schlägt die Augen nieder.

»Hi«, sagt sie und fummelt eine Zigarette aus der Packung. Sie ist zierlich und einen ganzen Kopf kleiner als ich, neben ihr wirke ich wie Pinocchio neben einer Barbie. Sie trägt noch ihren Kanzlei-Look. Der schmale Rock sitzt perfekt, der graue Businessdress bringt ihr straff zurückgekämmtes blassblondes Haar zum Leuchten. Keine Strähne verirrt sich in das makellos geschminkte Gesicht. Aber im launischen Schwalbenschwung der Brauen sehe ich unsere Mutter.

Max grinst, als ich mich neben ihn setze und die Jacke ausziehe. Ich lege sie ihm um und greife nach der Fototasche.

»Hör auf mit dem Scheiß«, sagt Danae. Sie hat mir die letzten Fotos noch nicht verziehen: Max, viel kleiner und noch kahl, schreit, und sie hat die Zigarette zwischen den Fingern und im Blick den Wunsch, aus dem Foto und ihrem Leben zu springen. Aber ich brauche heute noch mindestens ein Gutwetterfoto für Leon und seine Familie. Am besten eines mit Neffe, lächelnder Danae und mir. Doch die Chancen, Danae zum Lächeln zu bringen, stehen schlecht.

»Ich muss gleich wieder los, Alex ist schon zu Hause. Und ich will Max nicht so lange in dem verrauchten Schuppen sitzen lassen.«

So, wie sie es sagt, bin ich es, die sie dazu zwingt, im Qualm auszuharren. Die Uhr zeigt fünf nach halb sieben. Der Countdown läuft. Mein Mund wird trocken.

»Ich … bin wieder mit jemandem zusammen. Seit ein paar Monaten.«

Danae zwinkert ein paarmal zu oft und nimmt noch einen Zug. Sie kann vieles verbergen, doch ihre Enttäuschung nie. »Aha. Erfahre ich es wieder mal als Letzte.«

Dazu könnte ich viel sagen. Zum Beispiel darüber, dass ich Alex’ Namen zum ersten Mal auf der Einladung zu ihrer Hochzeit gelesen habe. Oder darüber, dass sie sich nach dem Ringtausch sieben Monate lang nicht gemeldet hat, um dann in einem Nebensatz zu verkünden, dass sie in zwei Wochen einen Geburtstermin hat. Informationen sind die Währung unserer Familie. Wer sie besitzt, hat die Macht. Danae ist der Meinung, sie stehe ihr zu, nicht mir.

»Wie heißt er?«

»Leon.«

Sie runzelt die Stirn. »Leon der Profi? Hast du nach der Schwäche für Loser jetzt eine Schwäche für Auftragskiller entwickelt?«

Ruhig bleiben, Mo.

»Leonid … Kuznetsow.«

»Russe?« Sie sagt es, als würde sie beim Blick auf eine geschmacklose Jacke »Sonderangebot?« fragen.

»Längere Geschichte. Sein Vater hat russisch-deutsche Vorfahren und …«

»Was macht dein Freund beruflich?«

Irgendwie bin ich wohl in ein Vorstellungsgespräch geraten.

»Programmiert … für verschiedene Firmen. Meistens Texturen für Computerspiele.«

Hätte ich gesagt, er putzt Bahnhofstoiletten, hätte ich keinen besseren Effekt erzielen können. Dabei habe ich schon übertrieben. Die Wahrheit ist: Die Game-Branche ist ein schwieriger Markt. Leon wartet noch auf seine Chance. Im Moment programmiert er hier und da eine Homepage für Bekannte und hält sich ansonsten mit ein paar Stunden als Bedienung im Café eines Kumpels über Wasser.

»Interessant«, meint Danae so vielsagend neutral, wie nur sie es kann. »Na, herzlichen Glückwunsch. Und was willst du jetzt von mir?«

Ich hole tief Luft. Danae nur ein Gramm Macht in die Hände zu geben fühlt sich fast genauso gut an, wie angeschossen zu werden.

»Du sollst dich kurz mit uns treffen. Leons Vater feiert seinen Fünfzigsten, übernächsten Freitag. Seine Eltern wohnen nur vierzig Kilometer weg von hier. Seine Oma lebt in einem Altenstift auf halbem Weg zwischen dir und ihnen. Wir holen sie ab und machen vorher einen Zwischenstopp bei dir. Von mir aus in dem Café unter eurer Kanzlei. Du, ich und Leon trinken einen Kaffee, ein bisschen Smalltalk – fertig.« In anderen Familien hätte die Schwester jetzt gelächelt und genickt. Man hätte die Köpfe zusammengesteckt und sich über neue Männer und Nächte unterhalten. Danae sieht aus, als hätte ich sie gebeten, meine Kaution zu bezahlen. »Ach du Scheiße. Ich soll für deinen Igor Familie spielen? Na, dein Russenjunge muss ja was ganz Besonderes sein.« Ich hatte mich geirrt, als ich dachte, dass ich Danae heute nicht zum Lächeln bringen würde. Aber auf dieses Lächeln hätte ich verzichten können.

»Erstens: Du bist meine Familie. Zweitens: Er heißt Leon.«

Sie schweigt, atmet mit gespitzten Lippen Zigarettenrauch aus, mustert mich aus blauen Augen. Wartet.

»Und drittens: Er ist ein netter Mensch und hat mitbekommen, dass wir ohnehin bei dir vorbeifahren. Und deshalb will er die Chance nutzen und meine Familie kennenlernen. Das ist ihm wichtig. So was gibt es. Dafür muss man nicht mal was Besonderes sein.« Ich sehe sie bei diesen Worten nicht an. Stattdessen schaue ich zu, wie Max am Reißverschluss herumfingert. Kupferhaariger Engel in roter Lederjacke, die seinen kleinen Körper einhüllt wie ein Zelt. Ein Motiv wie aus einem Hochglanzband. Meine Kamera liegt auf dem Tisch, fängt das Motiv ein, instinktiv habe ich meinen Bilderdieb passend platziert. Ich werde ein Foto mitnehmen. Wenigstens das. Ich müsste nur abdrücken, aber noch ist der Moment nicht da. Danae nimmt einen letzten hektischen Zug und drückt die Zigarette aus, die auseinanderbricht. Tabak rieselt. Danae raucht jede Zigarette nur halb. Vielleicht bezeichnet sie sich deshalb als Nichtraucher.

»Was hast du diesem Leon noch erzählt?«

Ich lecke mir über die Lippen. Mein Mund fühlt sich an wie mit Asche gefüllt. »Was werde ich wohl erzählen?«

Danae schnaubt ein kurzes, sarkastisches Lachen in die Luft. »Und was, wenn es zur Abwechslung mal weitergeht? Was, wenn er bei deiner Hochzeit aufkreuzt?«

»War er bei deiner? Eine Einladung hatte er.«

Das war gemein, aber langsam reicht es mir.

Den glasharten Anwaltsblick beherrscht sie gut, aber ich sehe, dass sie schluckt. Jetzt bewegen wir uns beide auf Landminengebiet.

»Dir ist doch hoffentlich klar, dass er nicht verschwinden wird, weder aus deinem Leben noch aus meinem«, sagt sie.

»Soweit ich weiß, ist er längst verschwunden. Neue Familie, neues Glück.«

Diesmal ist sie es, die den Blick senkt, aber nicht schnell genug. Es gibt mir einen Stich, die Traurigkeit zu sehen. In Momenten wie diesen würde ich alles dafür geben, wenn sie mich nicht mehr hassen würde. Danae wirft einen verächtlichen Seitenblick auf die Kamera. Die Worte dazu braucht sie nicht mehr auszusprechen. Mein Leben ist für sie ein Witz, über den sie nicht lachen kann. Unter dem Tisch drücke ich die Fingernägel in die Handflächen. Ich staune immer noch, wie leicht es ist. Triggerpunkte mit glühender Nadel berührt.

»Gott, du bist so erbärmlich«, sagt sie so sachlich, als würde sie einen Fall beschreiben. »Irgendwann wird das auch der Russe merken. Sag dann nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.« Jetzt bin ich es, die verbergen muss, wie gut sie getroffen hat. Sie kann es noch immer. Und das Schlimme ist: Sie hat recht. Für einen Moment wird mir bewusst, wie fragil mein Leben ist, ein Gespinst aus zerbrechlichen Worten. Eine Glasfläche über einem Abgrund, die jederzeit brechen kann. Aber diesmal wird sie mich tragen. Ich denke an das Foto, und der Moment geht vorbei: Diesmal ist es nicht Leons Exfreundin, die auf dem Sofa sitzt, eingebettet in Berührungen und fremde Leben. Sondern ich.

»Nicht dein Problem, Danae. Hör zu: Ich habe auf deiner Hochzeit für deine Schwiegereltern ohne Mucks den Affen ohne Studium gegeben. Ich lächle sogar auf deinen Hochglanz-Hochzeitsfotos, von denen ich kein einziges gemacht und auch keines bekommen habe. Du schuldest mir also was.«

»Leck mich, Mo!« Danae ist wie ein Stromschlag: Ihr Zorn sengt in Sekundenbruchteilen jeden Fetzen Haut von deiner Seele. Ich hasse mich dafür, dass meine Augen brennen. Selber schuld, Mo. Du kennst sie doch. Und du weißt, dass sie dich kennt.

Porzellan klirrt, braune Brühe schwappt auf meine Jacke. Danaes Kaffee ist umgekippt, keine von uns hat bemerkt, dass Max den Henkel ihrer Tasse erwischt hatte. Er brüllt los, Danae stöhnt auf und schnappt sich die Serviette. Ein paar Sekunden schaut sie nicht hin, sie ist damit beschäftigt, den Kleinen mit Servietten abzutrocknen und ihn aus meiner Jacke zu schälen. Schreck hin oder her, dagegen hat er was. Das Brüllen wird zum wütenden Protest, auf der Kinderstirn zeichnen sich Zornesfalten ab. Für den Bruchteil einer Sekunde staune ich wieder, wie wenig Ähnlichkeit Max mit Danae hat. Er ist ganz und gar Alex.

Sie beugt sich über Max. Ihr rechter Mundwinkel genervt hochgezogen, könnte aus meiner Perspektive als Lächeln durchgehen. Hier ist meine Chance.

Scheinbar bringe ich nur die Kamera vor dem kriechenden Kaffee in Sicherheit. Unhörbar löst sie aus. Perfekt: ein tomatenroter, zorniger Minilöwe und seine Mama, die sich das Lachen verbeißt. Nur den halbvollen Aschenbecher muss ich noch wegretuschieren.

Bevor Danae kapiert, was los ist, schieße ich noch drei Fotos und lege die Kamera auf den Stuhl. »Warte, ich hole noch Servietten.«

Max löscht das Klacken meiner Absätze und die Gespräche im ganzen Café aus. Während ich eine Serviette nach der anderen aus dem Spender am Tresen rupfe, geht das Gebrüll überraschend schnell in mäkeliges Geschimpfe über und versickert dann ganz in den Rauchschwaden. Als ich zum Tisch zurückkomme, kaut Max mit finsterer Miene an einem Keks, in die Jacke geschmiegt, die rechte Faust vorsichtshalber noch um den Kragen geballt. Er hat die Jacke verteidigt, sogar winzige Nagelabdrücke hat er im glatten Lackleder hinterlassen. Mich würde es nicht wundern, irgendwo noch die Spur seiner zwei Vorderzähne zu finden. Trotz allem muss ich lächeln. Am liebsten hätte ich den Kleinen an mich gedrückt und meine Nase in den roten Locken vergraben.

»Das ist mein Neffe!«, sage ich nur. Danae wirft mir einen Blick zu, der einen See schockfrosten könnte. Sie fummelt nach der nächsten Zigarette und bemerkt, dass die Packung leer ist. »Weißt du was?« Sie deutet mit einem Kinnrucken auf den Zigarettenautomaten neben den Klos. »Wenn du mir neue holst, überleg ich’s mir.«

»Das letzte Mal, als ich darauf reingefallen bin, war ich neun. Bei diesem Spiel sagst du immer nein.«

Aber Danae überrascht mich. »Ach, Momo«, sagt sie müde. Dann schweigt sie und tupft mit der Serviette. Jetzt erst bemerke ich, dass der Kaffee über ihren Blazer und den Rock geschwappt ist, dass sie blass ist und mit den Nerven runter.

Und wie eine Herde von Dschungeltieren, die Schwäche wittern können, meldet sich die Fraktion Nebentisch zu Wort. »Sagen Sie, finden Sie es richtig, das Kind Zigarettenrauch auszusetzen?«

»Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Mist!« Es rutscht uns beiden wie aus einem Mund heraus, derselbe Tonfall, zu rotzig und unhöflich für Danae, die perfekte Anwältin, zu laut und direkt für Moira. Der Nebentisch schweigt betreten. Wir schauen uns an, und dann gibt es doch diesen kurzen Moment, in dem wir beide lachen müssen. Ein Echo von früher. Dani und Momo.

Blicke töten mich, während ich am Automaten stehe. Und als ich mich wieder auf den Stuhl fallen lasse und die Schachtel auf den Tisch werfe, überrascht Danae mich ein zweites Mal.

»Okay«, sagt sie leise und nimmt die Schachtel. »Ein Kaffee mit Smalltalk über dich, unsere schöne Kindheit in der Lilienallee und die bezaubernde Tante Suzana. Zufrieden?«

Sie lächelt mir flüchtig zu, und für eine Sekunde denke ich, dass sie mir vielleicht doch verziehen hat, zumindest ein bisschen. Aber bevor ich etwas sagen kann, fängt Max wieder an zu brüllen. Danae verzieht entschuldigend den Mund und hievt den Kleinen so schnell aus meiner Jacke, dass sie ihn überrumpelt. Eine kleine Löwenpranke schlägt ins Leere, Beute entwischt, die rote Jacke entschwebt mit jedem von Danaes Schritten. Max brüllt richtig los. Sogar durch das Fenster hört man noch lange das Protestgeschrei. Ein Aufatmen geht durch das Café, als Danae mit ihm endlich beim Auto ist und das Zuklappen der Tür das Gebrüll abschneidet.

Dann bin ich allein. Das sind die Momente, die ich hasse. Die Jacke liegt auf dem Stuhl, leer, zurückgelassen, so wie ich. Ich ziehe sie über, sie ist noch warm vom Kinderkörper. Einen langen Atemzug lasse ich sie zu: die Sehnsucht. Sie setzt wie die Pfote einer Katze auf meinem Herzen auf, erst weich, dann fester, bis die Krallen spürbar werden.

Schnell nehme ich die Kamera und klicke die Bilder von Max und Danae durch. Das heißt: Ich will sie durchklicken. Aber stattdessen starre ich auf Leon – nackt auf dem Bett, in zerwühlter Bettwäsche, die im schrägen Morgenlicht aus Schatten und Licht gemalt scheint. Er schläft, die hellen Härchen auf seinen Beinen leuchten im Gegenlicht. Seine Scham trägt einen Heiligenschein aus Sonne. Ich habe das Bild heute Morgen gemacht, es ist intimer als ein Blick in mein Tagebuch. Mir ist kalt, obwohl mein Kopf glüht. Nach Leons Aktfoto: kein einziges weiteres Bild mehr. Kein Max, keine Danae. Alles ist säuberlich gelöscht. Mein Blick fällt unter den Tisch und findet ein Dutzend Zigaretten, die Danae ausgekippt hat, ohne dass ich es bemerkt habe. Wenn sie eines weiß, dann das: Wie man Zeit gewinnt. Ich bin nicht einmal darüber entsetzt, dass sie mich reingelegt hat, sondern vielmehr darüber, dass ich Leon so unachtsam preisgegeben habe.

IM NETZ

»Du hast es mir versprochen, Mo.«

Leon steht in der Tür, seine finstere Miene das Mimik-Pendant zu seinen verschränkten Armen. Man könnte meinen, ich sei gerade dabei, ein Maschinengewehr in einen Geigenkasten zu packen, dabei lege ich nur mein zweites Objektiv in die Fototasche. »Keine Fotos auf der Feier, das war kein Witz«, sagt er mit Nachdruck.

»Ich nehme die Kamera doch nur mit. Sie bleibt im Auto.«

»Dann kannst du sie doch gleich hierlassen.«

Nein, kann ich nicht.

Familienfeste machen uns wohl beide nervös. Bei mir überrascht es mich nicht, bei ihm schon. Eigentlich ist es zum Lachen. Andere Paare haben Schulden, Kinder oder Affären, wegen denen sie sich streiten, unser Dauerthema ist seit Schaubers Hochzeit meine Kamera. , so nennt Leon sie seit einigen Tagen. Wenn ich ihn fotografieren will, winkt er ab und sagt mit der Geste eines Filmstars, der die Paparazzi abwehrt: »No Press!« Es soll lustig wirken, aber ich merke, wie ernst er es meint.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!