7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wörterseh Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

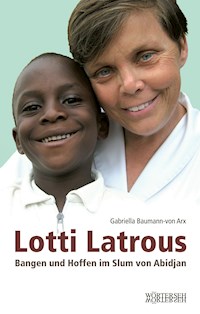

- Serie: Lotti Latrous

- Sprache: Deutsch

Das neue Buch über die Schweizerin des Jahres 2004, die sich ganz bewusst für ein Leben im Slum und gegen das Leben in einer Villa entschied, lässt die Leser an den vielen kleinen Erfolgen teilhaben, die Lotti Latrous mit ihrem Kampf für eine bessere Welt tagtäglich feiern kann. Gabriella Baumann-von Arx besucht HIV-positive Mütter in ihren Hütten und lässt sich deren Geschichten erzählen. Dabei sind Nahaufnahmen von erschütternder Eindringlichkeit entstanden. Sie begleitet Lotti Latrous aber auch in ein afrikanisches Dorf, wo es weder Strom noch fließendes Wasser gibt und - in das pure Gegenteil. Nach Los Angeles. Dort besuchen die beiden Frauen die Weltpremiere des Filmes EGOISTE. In diesem letzten Buch der Trilogie über Lotti Latrous wird einmal mehr klar, dass es nicht der Überfluss ist, der uns Zufriedenheit schenkt, sondern allein die Möglichkeit, das Glück zu erkennen, das uns tagtäglich umgibt. In der Wärme eines Sonnenstrahles, im Lachen eines Kindes, im Summen einer Biene, in den strahlenden Augen eines alten Menschen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Die verwendeten Bilder stammen, wo nicht anders vermerkt, von der Autorin Gabriella Baumann-von Arx.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© Wörterseh, Lachen

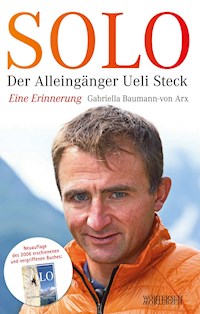

Wörterseh-Bestseller als Taschenbuch 1. Auflage 2020

Die Originalausgabe erschien 2007 als Hardcover mit Schutzumschlag

Lektorat: Claudia Bislin Korrektorat: Andrea Leuthold Umschlaggestaltung: Thomas Jarzina Foto Cover: Lotti Latrous mit Emanuel Karte: Sonja Schenk Layout, Satz und herstellerische Betreuung: Rolf Schöner, Buchherstellung

ISBN 978-3-9523213-5-5 (Originalausgabe) ISBN 978-3-03763-512-4 (E-Book) ISBN 978-3-03763-783-8 (ePDF)

www.woerterseh.ch

»Wie schön das Leben ist.Wie schön das Leben doch sein könnte.«

Lotti Latrous

Der Teil des afrikanischen Kontinents, der sich südlich der Sahara befindet, wird als Schwarzafrika oder Subsahara-Afrika bezeichnet. Die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) hat eine Fläche von 322 460 km². Yamoussoukro ist die Hauptstadt, Abidjan die Wirtschaftsmetropole. Die Währung der Elfenbeinküste ist der CFA – der afrikanische Franc.

Inhalt

Über das Buch

Über die Autorin

Das Vorwort

Die Vorgeschichte

Das Tagebuch

Freitag, 26. Januar 2007

Samstag, 17. Februar 2007

Sonntag, 18. Februar 2007

Montag, 19. Februar 2007

Dienstag, 20. Februar 2007

Mittwoch, 21. Februar 2007

Donnerstag, 22. Februar 2007

Freitag, 23. Februar 2007

Samstag, 24. Februar 2007

Sonntag, 25. Februar 2007

Der Abstecher nach L. A.

Die Rückkehr aus dem Dorf

Die verbleibenden Tage

Das Buch von Abel

Bildteil

Über das Buch

Lotti Latrous, die sich sehr bewusst für das Leben im Slum und gegen jenes in einer Villa entschied, ist – das wird in diesem Buch klar – ganz und gar kein Engel. Im Gegenteil, sie hat eine sehr irdische Kraft und Energie.

Nach ihren zahlreichen Besuchen ist die Autorin Gabriella Baumann-von Arx nicht nur zur engen Freundin von Lotti Latrous, sondern auch zu einem Teil der immer größer werdenden »Familie« in Adjouffou geworden.

Ihre Fähigkeit, das Unfassbare in Worte zu packen, das Elend, aber auch das tägliche kleine Glück berührend zu beschreiben, lässt die Leserschaft in eine Welt eintauchen, die mit unserer nichts – und doch so einiges – zu tun hat.

»Lotti Latrous« ist die lang erwartete, aber sehr eigenständige Fortsetzung der beiden Beststeller »Lotti, La Blanche« und »Madame Lotti«. Und ein großes Dankeschön an all die Menschen, die Lotti Latrous seit Jahren – in welcher Form auch immer – unterstützen.

Über die Autorin

© Wörterseh

Gabriella Baumann-von Arx, geb. 1961 in Erlinsbach/SO, ging es in ihren journalistischen Texten immer um Menschen und deren Geschichten. Bald war ihr die Länge eines Zeitungsartikels zu kurz für all die Facetten, die sie in ihre Texte einarbeiten wollte, und so begann sie, Bücher zu schreiben. Bücher über außergewöhnliche Menschen. Ihr erfolgreichstes Buch »Lotti, La Blanche« kam 2003 im Werd-Verlag heraus, da dieser keinen Nachfolgeband wollte, gründete Gabriella Baumann-von Arx ein Jahr später den Wörterseh-Verlag. Schon bald fand sie keine Zeit mehr zum Selberschreiben und konzentrierte sich ausschließlich aufs Verlegen. Eines aber ist geblieben: Es sind Menschen und deren Geschichten, die die Verlegerin interessieren. Gabriella Baumann-von Arx ist verheiratet und wohnt in Lachen und in Vals.

Das Vorwort

Die schönsten Geschichten beginnen mit drei Wörtern: »Es war einmal …«

Also: Es war einmal eine junge Schweizerin namens Lotti, die sich in einem kleinen Café in der Innenstadt von Genf bis über beide Ohren in einen jungen Tunesier verliebte. Er hieß Aziz und studierte Maschineningenieur. Schon kurz nach dem ersten langen Kuss starb, vollkommen unerwartet, der Vater von Aziz. Aziz wurde zu Hause gebraucht. Damit er weiterstudieren konnte, verzichtete Lotti auf ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Sie ging als Schwesternhilfe arbeiten und konnte so das Geld dazuverdienen, das Aziz’ Familie das Überleben garantierte. Lotti, 1953 geboren, war damals siebzehn Jahre alt, Aziz sechs Jahre älter.

Als Aziz fertig studiert hatte, machten die beiden inzwischen Verheirateten eine lange Reise. Diese führte sie – in einem alten, eigenhändig zum »Wüstenmobil« umgebauten Renault 4 – nicht nur nach Tunesien, sondern auch mitten durch die Sahara nach Abidjan. Dass die Wirtschaftsmetropole der Elfenbeinküste Jahre später zu einem wichtigen Wendepunkt in ihrem gemeinsamen Leben werden würde, konnten die beiden damals noch nicht wissen.

Wieder zurück, meldete sich Aziz auf ein Inserat der Firma Nestlé, die Maschineningenieure suchte, die eine Auslandkarriere machen wollten. Es sollte seine Lebensstelle werden. Kurz bevor das junge Ehepaar für die Firma nach Saudi-Arabien zog, bekam es 1979 das erste Kind. Einen Sohn. Selim. Sechzehn Monate später, 1981, erblickte Sonia in Jeddah das Licht der Welt. Nach dreieinhalb Jahren wurde Aziz nach Nigeria versetzt, und siebeneinhalb Jahre später siedelte die Familie für Nestlé nach Kairo über. Sarah, die Nachzüglerin – 1989 in Nigeria geboren –, war damals gerade neun Monate alt.

Der Familie ging es in jedem Land sehr gut, man hatte Koch und Chauffeur, Gärtner und Hausboy, wohnte in klimatisierten Räumen und erfrischte sich im eigenen Swimmingpool. Dort hätte man sich auf einem silbernen Serviertablett Longdrinks servieren lassen können, wenn man auf so etwas Wert gelegt hätte. Aber der ganze Luxus interessierte weder Lotti noch Aziz, veränderte weder sie noch ihn. Im Gegenteil, beide waren sich bewusst, dass sie und ihre Kinder einen hohen Preis bezahlten. Den der Heimatlosigkeit.

Nach fünfeinhalb Jahren Kairo wurde Aziz nach Abidjan gerufen. Lotti wollte um keinen Preis in die Elfenbeinküste. Nicht weil ihr dieses Land nicht gefallen hätte, sondern weil sie nicht schon wieder packen wollte. Sie begann darunter zu leiden, ihrer Familie immer wieder von neuem eine Heimat schaffen zu müssen. Sie wollte sich ihre Wurzeln nicht wieder ausreißen lassen. Sie fühlte sich in Kairo glücklich. Sehr glücklich. So glücklich, dass sie bleiben wollte. Nicht für ein weiteres Jahr oder zwei, nein für immer. Nie mehr weg, das wollte sie.

Mann und Kinder verdauten den erneuten Umzug bestens, Lotti nicht. Sie wurde sehr unglücklich. So unglücklich, dass sie schließlich selbst darüber erschrak. Es war dieses Erschrecken, das sie dazu brachte, endlich doch noch in Abidjan Fuß zu fassen. Sie begann im Mutter-Teresa-Spital Aidskranke zu pflegen. Später ging sie, zusammen mit einem afrikanischen Arzt, in die Slums, um die Ärmsten der Armen medizinisch zu versorgen.

Nicht lange, da bat Lotti Aziz, ihr dabei zu helfen, in Adjouffou, einem der Elendsviertel Abidjans, ein Zentrum für ambulante Behandlungen zu eröffnen. Aziz schrieb Bettelbriefe an andere Direktoren ausländischer Firmen mit Sitz in Abidjan, kaufte mit dem gespendeten Geld ausrangierte Schiffscontainer, ließ für diese Fundamente in den Boden treiben. Das so entstandene Ambulatorium nannte Lotti Centre Espoir, Zentrum der Hoffnung.

Kurz nach dessen Eröffnung im Februar 1999 erhielt Aziz von Nestlé die Nachricht, man brauche ihn – Ironie des Schicksals – in Kairo! Aziz reiste zum Firmensitz nach Vevey, erklärte, warum er unmöglich zurückgehen könne, und Nestlé erklärte ihm, dass man nicht gewillt sei zu diskutieren, denn man brauche ihn in Kairo für den Aufbau einer neuen Firma. Das könne, meinte Aziz, auch ein anderer machen. Das könne, entgegnete man ihm, kein anderer, denn kein anderer mit seinem Format spreche Arabisch.

Aziz überlegte sich zu kündigen, aber das Risiko war ihm zu groß, schließlich würde die Ausbildung der drei Kinder noch einiges kosten.

Lotti und Aziz diskutierten nächtelang und fanden eine Lösung: Aziz würde schon mal nach Kairo reisen, Lotti und die Kinder würden noch so lange in Abidjan bleiben, bis die beiden Älteren ihr Abitur hatten. Nach diesen sechs Monaten siedelten Selim und Sonia, wie schon längst geplant, für ihr weiteres Studium in die Schweiz über und Lotti und Sarah kamen nach Kairo, von wo aus Lotti alle zwei Monate für einen Monat nach Abidjan fliegen wollte.

In der Theorie eine gute Idee. In der Praxis schlicht nicht lebbar. Lotti verlor ihren Lebenssinn, Aziz über zwanzig Kilo an Gewicht. Die Kinder verloren ein glückliches Elternpaar. Eines Tages nahm Aziz Lotti in den Arm und sagte: »Bevor meine Liebe zu dir sich in Hass verwandelt, tu, was du tun musst, und komm dann nach Kairo, wenn du kommen möchtest, und nicht dann, wenn du meinst, kommen zu müssen.«

Sarah war damals neun, und es gab zwei Gründe, warum Lotti sie »verlassen« konnte. Der erste hieß Aziz. Lotti wusste, dass Sarah bei ihm – auch ohne eine ständig präsente Mutter – bestens aufgehoben war. Der zweite Grund war eine Begegnung, die Lotti nicht mehr aus dem Kopf ging und die sich in der Zeit zugetragen hatte, als Lotti noch fest dazu entschlossen war, sich in Abidjan nicht zu verwurzeln.

Lotti war mit Einkäufen nach Hause gekommen. Unter vielem anderem hatte sie drei Kilo Fleisch, zwei Kilo Karotten, zwei Kilo Zucchetti und zwei Kilo Teigwaren eingekauft, die der Koch zu Tierfutter verarbeiten sollte. Die Familie hatte zwei Hunde, und da Trockenfutter importiert wurde und deshalb sehr teuer war, kamen die Vierbeiner in den Genuss eines für sie alle drei Tage neu gekochten Menüs. Als Lotti die ganzen Waren in die Küche bringen wollte, hielt sie der Wachmann, der rund um das Haus zum Rechten schaute, auf und sagte, es stehe ein kleines Mädchen vor der Tür, das sie sprechen wolle.

Das Mädchen war etwa fünf Jahre alt, es steckte in verdreckten Lumpen und hatte Läuse auf dem Kopf. Es war bis auf die Knochen abgemagert, seine Augen hatten jeden Glanz verloren, seine Haut war mit Mückenstichen übersät. Es streckte, als es Lotti sah, die Hand aus und sagte: »Tanti, ich habe Hunger, hast du mir ein Stück Brot?«

Und »Tanti«, so werden Frauen in Afrika oft genannt, kniete sich zu ihm runter, strich ihm über die Wange und bat es zu warten. Lotti ging in die Küche und kam mit einer mit Lebensmitteln gefüllten Tasche zurück. Die Augen des Mädchens wurden sehr, sehr groß. Vor lauter Überraschung konnte es kaum mehr Adieu sagen. Lotti schaute dem Mädchen lange nach. In ihrem Kopf Fragen. Fragen, die sie nie mehr loslassen sollten: »Warum kriegen Hunde in einem Land, in welchem Kinder verhungern, königlich zu fressen?« Und: »Wer oder was ist dafür verantwortlich, dass ich in der Schweiz geboren wurde und die Mutter dieses Mädchens in Afrika?« Schließlich: »Wie geht man mit unfassbarem Elend um?« Langsam, aber sicher kristallisierte sich dann der alles entscheidende Satz heraus: »Solange man das Elend nicht gesehen hat, ist es okay, sich ihm zu entziehen.«

Sarah, die Jüngste, kam mit dem Entscheid ihrer Mutter, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, von allen inner- und außerhalb der Familie am besten klar. Sie reiste in ihren Ferien nach Abidjan und freute sich ganz einfach, wenn ihre Mutter wieder mal zu Besuch nach Hause kam. Und dann gab es da noch diesen fixen Tag im Jahr, der das Band zwischen Mutter und Tochter immer wieder festigte: der dreißigste Mai. Sarahs Geburtstag. Kein Elend dieser Welt konnte Lotti davon abhalten, diesen Tag in Kairo zu verbringen.

Bald war für Lotti klar, dass sie nicht mehr in der kleinen Wohnung, die sie außerhalb von Adjouffou gemietet hatte, leben wollte, sondern mittendrin im Slum. Aziz zeichnete Pläne und veranlasste, dass das Ambulatorium um einen Stock erhöht wurde. Sobald der kleine Bau fertig war, bezog Lotti die Wohnung, die aus einem schmalen Gang, zwei Zimmerchen, einer Kochnische und einem winzigen Bad besteht. Am Tag arbeitete sie und war zufrieden, an manchen Tagen gar glücklich, aber in der Nacht weinte sie oft. An der Wand hingen Fotos ihrer Familie und ein Brief ihrer Jüngsten. Er endet mit den Worten: »Ich liebe dich, Mama, und ich werde dich immer lieben. Immer! Deine Sarah.«

Drei Jahre nach der Eröffnung des Ambulatoriums sagte Aziz anlässlich eines seiner zahlreichen Besuche bei Lotti, es werde Zeit, ein Spital für die Sterbenden zu bauen. Lotti wusste, dass er recht hatte. Sie fand gut dreihundert Meter vom Ambulatorium entfernt Land. Aziz organisierte den Bau, Lotti gab ihm den Namen: Centre Espoir d’Eux. Ein Wortspiel. Das französische »deux« für zwei bedeutet, wenn man es »d’Eux« schreibt, »für sie«. Für sie, die Aidskranken. Es öffnete sein Tor im September 2002. Zwei Jahre später war klar, dass es ein drittes Zentrum brauchte, ein Waisenhaus. Lotti suchte erneut Land, fand keines und sah nach langem Hin und Her nur eine Lösung: die Aufstockung des Sterbespitals. Aziz übernahm – in seinen Ferien – die Bauführung. Das Centre Espoir trois konnte im Januar 2006 von glücklichen Kindern bezogen werden.

Nicht viele haben Lotti und Aziz eine Chance gegeben, aber die beiden straften alle Lügen und machten das eigentlich Unmögliche möglich: Ehe und Familie sind intakt.

Die schönsten Geschichten enden mit einem simplen Satz: »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.« Das Ende dieser Geschichte braucht mehr als einen simplen Satz. Es braucht zwei. Der erste: »Dass Lotti und Aziz sich heute noch lieben, hat damit zu tun, dass die beiden erkannt haben, dass es ohne Freiheit, Respekt und Verständnis keine Liebe gibt.« Der zweite: »Und es hat auch damit zu tun, dass Lotti und Aziz sich bewusst wurden, dass – hätte Lotti nicht das gemacht, was sie tun musste – sie nicht die Frau gewesen wäre, in die sich Aziz vor siebenunddreißig Jahren in einem kleinen Café in der Innenstadt von Genf bis über beide Ohren verliebt hatte.«

Die Vorgeschichte

War es einfach Zufall, dass ich an einem Morgen im Jahr 2002 in unser kleines Fernsehzimmer kam, als unser Sohn Maximilian gerade eine Reportage über eine Schweizerin schaute, die in den Elendsvierteln von Abidjan den Ärmsten der Armen hilft? Ich schaute ein bisschen mit, blieb hängen, setzte mich zu ihm. Als der Film fertig war, fragte er mich: »Mami, gell, das habe ich schon richtig verstanden, diese Frau ist verheiratet und hat Kinder?« Ja, er hatte richtig verstanden. »Diese Frau« war verheiratet und hatte Kinder. Drei.

Ihr Muttersein war der Ausschlag, der mich recherchieren ließ. Einmal im Besitz ihrer Mailadresse, fiel ich mit der Tür ins Haus. »Ich möchte«, mailte ich ihr, »ein Buch über Sie schreiben.« Sie wollte nicht. Dass ich jetzt das dritte schreibe, hat viele Gründe. Die drei wichtigsten:

– Mein Mann und unsere beiden Kinder haben mich in meinem Tun immer unterstützt. Und dies, obwohl sie es nicht gerne sahen, wenn ich »schon wieder« in die politisch sehr unsichere Elfenbeinküste reiste.

– Wir sind Freundinnen geworden, Lotti und ich.

– Mir hat sich eine neue Welt eröffnet, die ich weder vergessen will noch je werde vergessen können.

Diese Welt möchte ich – bevor ich von ihr zu erzählen beginne – in Fakten wiedergeben:

Das Ambulatorium, das Centre Espoir, das erste Zentrum der Hoffnung, wurde im Februar 1999 eröffnet. Pro Tag finden dort durchschnittlich 150 Konsultationen statt, von denen nicht alle Aids betreffen. Unter vielen anderen Krankheiten werden auch Malaria, Typhus, Durchfall, Infektionen der Haut und der Weichteile behandelt und Wunden versorgt. Seit knapp vier Jahren können Ultraschalluntersuchungen gemacht werden. Im Jahr 2007 kommt dank eines Beitrages der eidgenössischen Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) eine Radiologie dazu, wo die Patienten geröntgt werden können. Für Behandlungen von Krankheiten und Unfällen sowie für Operationen, die nicht im Ambulatorium erfolgen können, sondern an Spitäler außerhalb weitergeleitet werden müssen, übernimmt die Stiftung Lotti Latrous die Kosten. Im Jahr 2006 wurden 2960 Aidstests durchgeführt. Davon fielen 32 Prozent positiv aus. Seit Februar 2006 ist das Ambulatorium dank den neu eingestellten Ärzten, die eine Spezialausbildung in Sachen HIV hinter sich haben, zu einem voll einsatzfähigen Aidszentrum geworden. Bis Ende 2006 wurden zu den bereits bestehenden 2000 Dossiers von HIV-Patienten 1000 neue eröffnet. Es wird damit gerechnet, dass jedes Jahr 1000 neue dazukommen. Die Dossiers der HIV-positiven Schwangeren und Kinder sind nicht mit eingerechnet, da diese im Aidszentrum von Dr. Henri Chenal eine noch spezifischere Behandlung erhalten und dort registriert sind. Die Kosten dafür übernimmt die Stiftung Lotti Latrous. Pro Monat werden 1 Tonne Reis, 162 Kilo Säuglingsmilch und 300 Breimahlzeiten verteilt. Jeden Tag erhalten 60 hungernde Kinder, die im Slum wohnen, 2 Deziliter Milch und ein Biskuit.

Das Centre Espoir d’Eux, das zweite Zentrum der Hoffnung – das Sterbespital –, öffnete seine Pforten im September 2002. Im Sterbespital wurden bis Ende 2006 – also in gut vier Jahren – 1186 Patienten behandelt. 68 Prozent von ihnen starben.

Das dritte Zentrum der Hoffnung, das Centre Espoir trois – das Waisenhaus –, konnte im Januar 2006 bezogen werden. Bis Ende 2006 wurden 38 Kinder aufgenommen. Es gibt Platz für mindestens 12 weitere.

Die Kosten für alle drei Zentren belaufen sich inzwischen auf: 6,5 Mio. CFA pro Monat für den Betrieb, 5 Mio. CFA pro Monat für die Löhne. In einem Monat werden Medikamente im Wert von 10,5 Mio. CFA abgegeben. Mit diesen drei Zentren konnten insgesamt 50 Arbeitsplätze geschaffen werden, davon drei für Ärzte.

Lotti arbeitet ehrenamtlich, was sie zum Leben braucht, bezahlt ihr Ehemann Aziz.

Und wenn wir schon bei Fakten sind, hier die neuesten Zahlen von UNAIDS, dem Koordinierungsprogramm der Vereinten Nationen zur Aids-Pandemie-Bekämpfung:

Im Jahr 2006 lebten weltweit 39,5 Millionen HIV-positive Erwachsene und Kinder. 24,7 Millionen davon südlich der Sahara.

Im Jahr 2006 haben sich weltweit 4,3 Millionen Erwachsene und Kinder neu mit dem HI-Virus infiziert. 2,8 Millionen von ihnen leben südlich der Sahara.

Im Jahr 2006 starben weltweit 2,9 Millionen Menschen am tödlichen Virus. 2,1 Millionen davon südlich der Sahara. Das sind rund 5760 Menschen im Tag. Das sind jede Stunde 240 Menschen.

Südlich der Sahara leben nur gerade zwölf Prozent der Weltbevölkerung.

Dass ich ein paar wenige dieser Menschen persönlich kennen lernen durfte, empfinde ich als ein großes Geschenk.

Das Tagebuch

Freitag, 26. Januar 2007

Das Telefon erreicht mich um halb sieben in der Früh. Lotti fällt mit der Tür ins Haus: »Sitzt du?«

»Nein«, gähne ich, »ich liege. Ich liege noch im Bett.«

»Umso besser«, meint sie. Und dann: »Wir sind überfallen worden.« Ihre Stimme ist gefasst, meine versagt. »Hallo«, fragt Lotti, »bist du noch da?«

»Erzähl«, bitte ich. Was sie berichtet, weckt in mir Wut und große Sorge, vor allem Unverständnis.

»Ich ging um neun ins Bett, schlief tief und fest. So gegen vier Uhr morgens hörte ich eine sehr leise, sehr verzerrte Stimme ›Au secours – au secours‹ rufen. Ich stand auf, ging ans Fenster, schaute nach unten. Nestor konnte ich nicht sehen, aber ich konnte – mit Mühe und Not – erkennen, dass es seine Stimme war, die da um Hilfe wimmerte. Sie hatten ihn geknebelt und gefesselt. Um ein Haar wäre ich sofort nach unten gegangen, doch dann fiel mir ein, dass das eine Falle sein könnte. Also blieb ich oben, weckte aber Ouattara mit einem Anruf auf sein Handy und bat ihn, eine Gruppe Männer zusammenzutrommeln und nachzusehen, was mit Nestor los sei.

Es war so: Kurz nach Mitternacht waren sieben Männer über eine Leiter in den Hof eingestiegen. Kalaschnikows im Anschlag. Ich nehme an, sie hatten es auf die Löhne abgesehen, die ich immer am Fünfundzwanzigsten des Monats von der Bank hole, um das Geld am Sechsundzwanzigsten in bar auszuzahlen. Sie schlugen Nestor zu Boden, fragten, wo ich sei. Er sagte, ich sei nicht da. Sie packten ihn am Haar, rissen seinen Kopf nach hinten, setzten eine Klinge an seinen Hals, drohten, wenn er nicht rede, werde er mit seinem Leben bezahlen. Sie insistierten: ›Wo ist sie?‹ Er behauptete abermals, ich sei nicht da – diesmal hatte er etwas länger Zeit zum Überlegen und erfand eine wunderbare Geschichte. Er behauptete, ich würde immer, wenn der Strom ausfalle – und wir hatten in dieser Nacht wieder einmal keinen Strom –, in der Stadt übernachten. Sie verlangten: ›Dann erzähl uns, wo der dicke Weiße ist.«‹ Ich ahne, wie Lotti lächelt, und muss selbst schmunzeln. Der dicke Weiße, das kann nur Yvon sein, wobei, so dick ist er gar nicht.

Yvon ist ein Franzose, der alle drei Monate zwei Wochen bei Lotti verbringt, sich um die Buchhaltung kümmert und ihr überall dort zur Hand geht, wo sie Hilfe braucht. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er in der Elfenbeinküste, danach zog er nach Paris. Ich weiß, dass der Herzkranke bei Lotti jedes Mal Gewicht verliert, nicht weil er hungern müsste, sondern weil sein Körper im tropischen Klima kein Wasser staut, sodass er sogar auf seine Medikamente verzichten kann. Yvon ist froh, Lotti zu haben, und Lotti ist froh, Yvon zu haben. Lotti und Aziz kennen Yvon und seine Frau schon seit über zehn Jahren. Yvon ist, so hat er mir einmal gesagt, im Slum von Adjouffou glücklicher als in der Großstadt Paris. Er vertritt Lotti auch, wenn sie in die Schweiz oder zu ihrer Familie nach Kairo reist. Bei einer dieser Vertretungen musste er mal Geburtshilfe leisten, eine Arbeit, die er sich nie zugetraut hätte. Die Erinnerung an das Erlebnis lässt seine Augen leuchten. Vor Freude, aber wohl auch ein bisschen aus Stolz.

»Hat Nestor Yvon verraten?«, frage ich Lotti.

»Nein. Er hatte den Nerv, zu sagen, wir seien beide nicht im Centre Espoir. Sie haben dann die Apotheke aufgebrochen und sämtliche Medikamente gestohlen. Nestor ließen sie Gott sei Dank am Leben, die Wunde, die sie ihm zugefügt hatten, mussten wir im Spital nähen lassen.«

Ich habe tausend Fragen, aber Lotti will jetzt keine Fragen beantworten, sondern möglichst bald wieder aufhängen, sich um das Wesentliche kümmern. Sie telefoniere, erklärt sie, vor allem deshalb, weil sie möchte, dass ich mir die Reise zu ihr, die ich längst gebucht habe, nochmals überlege. Bevor sie aufhängt, meint sie noch: »Und bitte kein Wort zu Aziz. Bitte!«

Nach dem Gespräch bleibe ich liegen. Froh darüber, dass mein Mann während des Telefonats unter der Dusche stand. Trotzdem will er später wissen, wer da so früh angerufen habe. »Lotti«, sage ich.

»Lotti? Geht es ihr nicht gut?«

»Doch, doch, alles bestens, sie telefonierte aus einer Laune heraus, nichts Wichtiges.«

Dass ich ihm die Wahrheit zunächst verheimliche, hat damit zu tun, dass ich mir zuerst selbst klar werden will darüber, ob ich die Reise für das dritte Buch über diese Frau, die sich für ein Leben im Slum und gegen ein Leben in der Villa entschied, trotzdem antreten werde oder nicht. Mein Mann schaut mich fragend an, bohrt aber nicht weiter.

Was tun? Mein Flug ist für morgen in drei Wochen geplant. Ich werde am 17. Februar fliegen und zwei Wochen bleiben. Ich werde, rechne ich sofort aus, bei der nächsten Lohnauszahlung in Adjouffou sein. Tür an Tür mit Lotti im oberen Stock des ersten Zentrums der Hoffnung. Ich brauche volle zwei Tage, bis ich weiß, was ich tun werde: fliegen!

Aber: Wie bringe ich das Ganze meinem Mann bei? Zu gehen, ohne ihm vom Überfall erzählt zu haben, liegt nicht drin. Ich warte auf den richtigen Moment und schenke ihm Tage später nicht nur ein gutes Glas Wein, sondern auch die Wahrheit ein. Allerdings nur die halbe. Die Kalaschnikows und die Drohung, Nestor die Kehle aufzuschlitzen, lasse ich, ohne rot zu werden, einfach weg. Er sagt, wenn er könnte, würde er mir die Reise verbieten, dann nimmt er mich in den Arm: »Bleib, reise später, das dritte Buch rennt dir nicht davon.«

»Frank«, erkläre ich, »später bricht der Krieg vielleicht wieder aus, geht eine Bombe los, wird in Abidjan wie vor kurzem Giftmüll deponiert, gibt es eine Choleraepidemie. Glaub mir, in totaler Sicherheit, aber das weißt du ja selbst, lässt sich Westafrika nicht bereisen, das ist eine Illusion.« Im Übrigen sei es doch so, fahre ich fort, dass »es immer tausend Gründe gibt, etwas nicht zu tun. Aber – ich will da hin. Und ich werde mich durch nichts davon abbringen lassen. Erst recht nicht von ein paar Halunken.«

Er schaut mich lange an, dann nickt er. Frank weiß, dass mir das dritte Buch über Lotti wichtig ist. Er weiß, dass es aus dem Slum von Adjouffou viel Positives zu berichten gibt und dass ich finde, die Menschen, die mit ihren Spenden zu der guten Entwicklung beigetragen haben, hätten es verdient, von den kleinen Erfolgsgeschichten zu lesen, die in dem tiefen Elend ein leuchtender Hoffnungsschimmer sind.

Dass Lotti ihrem Mann Aziz, etwa zeitgleich wie ich meinem, ein Achtel der Wahrheit erzählt und diesen Teil sogar noch ein bisschen geschönt hatte – sie machte aus den Räubern Nachtbuben, die die Apotheke ausgeraubt hätten –, erfahre ich, als ich sie anrufe, um ihr zu sagen, dass ich mich entschlossen hätte zu kommen. Ihre ehrliche Freude verscheucht meine letzten Bedenken und macht mir klar, dass sie meinen Besuch dieses Mal vielleicht sogar braucht.

Die Reise trete ich dann trotzdem mit sehr gemischten Gefühlen an. Bauch und Kopf sind sich gar nicht einig. Es ist mein Herz, das mich die Sache durchziehen lässt. Von dem Überfall wissen weder meine Kinder noch meine Eltern und schon gar nicht die Schwiegermutter. Würde etwas passieren, so habe ich es mit meinem Mann abgemacht, würde er mein Schweigen rechtfertigen. Die Wahrheit zu verheimlichen, war allerdings nicht ganz so einfach, denn meine achtzehnjährige Tochter Lina hatte zehn Tage vor meinem Abflug wie aus dem Nichts heraus die absolut fixe Idee, mich zu begleiten. Das gehe unmöglich, sagte ich, worauf sie meinte, das gehe sehr wohl, sie nehme einfach Ferien. Mit der Behauptung, das Flugzeug sei bestimmt schon längst bis auf den letzten Platz ausgebucht, glaubte ich, sie schachmatt gesetzt zu haben. Weit gefehlt! Eine Stunde später teilte sie mir freudestrahlend mit, sie habe bei Air France noch einen Platz bekommen und diesen bereits reservieren lassen!

»Zu teuer«, legte ich mein Veto ein und warnte sie: »Denk bloß an die Impfungen, die du noch machen müsstest, Gelbfieber, Typhus, Diphtherie, Cholera, und dann bräuchtest du noch eine Malariaprophylaxe und – und das kriegst du in dieser kurzen Zeit nie hin – ein Visum!«

Seelenruhig schaute sie mich an: »Ich schaffe das.«

Es wäre einfach gewesen, ihr zu sagen, warum ich sie um keinen Preis dabeihaben wollte, aber den Sorgen, die sie sich dann gemacht hätte, wollte ich sie nicht aussetzen. Den Wind aus den Segeln nahm ihr erst mein Argument, ich müsse mich voll auf meine Arbeit konzentrieren können.

Samstag, 17. Februar 2007

Nachdem mich die Einreiseformalitäten fast eine Stunde gekostet haben, warte ich nochmals fünfzig Minuten auf die beiden Koffer. Willkommen in Afrika! Bei der Zollkontrolle glaube ich, ich hätte den Beamten mit meinem Lächeln und einem offenen Blick ausgeschaltet. Negativ. Im letzten Moment winkt er mich zu sich, bittet darum, die beiden Schalenkoffer zu öffnen. Ich beginne mit dem größeren, denn der ist vollgepackt mit Kinderspielzeug, und ich überlege mir schon, welches ich ihm anbieten könnte, damit er mich möglichst ungeschoren davonkommen lässt.

Aber ich habe mich getäuscht, er will weder bestochen werden, noch will er mich lange kontrollieren. Kaum habe ich den großen Koffer offen, bittet er mich, ihn wieder zu schließen und ihm den kleinen zu zeigen. Also hieve ich den großen von der und den kleinen auf die Ablage, schließe ihn auf und – kann ihn nicht öffnen. Irgendetwas klemmt, ich heble an den Verschlüssen, lege mein ganzes Gewicht drauf, kriege den einen Schnappverschluss aber nicht auf. Der Zollbeamte – ein recht großer, leicht übergewichtiger Mann – versucht ein bisschen zu helfen, allerdings mehr zur Show, und meint dann, ich solle es gut sein lassen und gehen. Und was tue ich? Das Dümmste, was man in so einem Moment tun kann: Ich bestehe darauf, meinen Koffer zu öffnen. Nicht so sehr, um ihm zu beweisen, dass ich keine Schmugglerin bin, als vielmehr, um die Gewissheit zu haben, dass sich der Koffer öffnen lässt, schließlich liegen da nicht nur die großen Taschenlampen drin, die ich für Lottis Wachmänner mitgenommen habe, sondern auch die kleinen feinen Injektionsnadeln für die Kleinsten. Dr. Ruedi Leuppi hat sie mir mitgegeben, ein Urologe aus Zug, der in der Elfenbeinküste in einem Krankenhaus in Dabou eine urologische Station aufbaut. Also heble und wuchte und drücke und ziehe und stoße ich, bis das Schloss endlich doch noch aufspringt.

Der Zöllner tastet alle vier Ecken ab, bedeutet mir dann mit einem Kopfnicken, zusammenzupacken, und kümmert sich um seinen nächsten Kunden. Dass ich den Koffer nun nicht mehr zukriege, entlockt ihm ein müdes Grinsen. Bis es endlich geschafft ist, bin ich – trotz Klimaanlage, die für einmal perfekt funktioniert – nass geschwitzt.

In der Empfangshalle lächelt mich Lotti an – bleich.

»Bist du krank oder sauer, dass du so lange warten musstest?«

»Ich hab das Warten genossen, habe einen Kaffee getrunken und die Menschen beobachtet.«

»Also, bist du krank?«

»Malaria«, sagt sie.

»Wieder einmal?«

»Wieder einmal. Komm, wir gehen, ich bin hundemüde.«

Auf der kurzen Fahrt nach Adjouffou reden wir nicht. Sie weiß, dass ich, um anzukommen, staunen, riechen, fühlen, hören muss. Kleine Feuer fressen Löcher in die dunkle Nacht, darüber wird Huhn oder Fisch gegrillt. Die Luft ist schwer und feucht und wird für einmal nicht von unangenehm lauter und scheppernder Musik, die aus kaputten Boxen kommt, durchdrungen – Stromausfall, mal wieder –, sondern ist erfüllt vom Singen und Lachen der Menschen. Auf der Hauptstraße herrscht dasselbe laute Chaos wie immer. Ich schließe das Fenster, öffne es aber sogleich wieder, als Lotti mir erklärt, die Klimaanlage ihres Autos sei kaputt.

Viel eher als erwartet, verlangsamt Lotti die Fahrt, um nach Adjouffou abzubiegen.

»Die Straße weiter vorn«, erklärt sie, »ist so ausgewaschen, da ist kaum mehr ein Durchkommen.«

Als wir auf das Ambulatorium zuholpern, öffnet ein kleiner Mann das große orangefarbene Tor.

»Das ist Nestor«, erklärt Lotti, und ich bin baff. Ich habe mir den Nachtwächter, der lieber gestorben wäre, als seine Chefin einer Bande von Verbrechern auszuliefern, größer, viel größer, und vor allem muskelbepackt vorgestellt und sehe nun einen zerbrechlich wirkenden Mann, der keine eins sechzig sein dürfte.

Lotti fährt in den Innenhof, im Licht der Scheinwerfer sehe ich die Schiffscontainer, die U-förmig zum Tor hin aufgestellt sind und in denen Ärzte, Krankenschwestern, Lotti und inzwischen auch Sozialarbeiter durchschnittlich bis zu hundertfünfzig Menschen pro Tag, Babys, Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen, medizinisch versorgen und sozial betreuen.

Ich steige aus, falle – nachtblind, wie ich bin – in der schieren Dunkelheit geradewegs in Ouattaras Arme. Ouattara ist der Mann, der tagsüber für Ruhe und Ordnung im Zentrum sorgt und uns offenbar eintreffen hörte. Er wohnt mit seiner Familie gleich neben dem Ambulatorium und freut sich riesig, mich zu sehen. Nachdem wir uns links und rechts und nochmals links geküsst haben und er mir das schöne »Bonne arrivée«, das ich morgen wieder und wieder hören werde, gewünscht hat, foppe ich ihn etwas und sage, wie schön ich es fände, dass er nun doch nicht ausgewandert sei. Er lacht verschmitzt und versichert, er habe sich entschieden, meinem Rat zu folgen und zu bleiben. Ouattara hatte einmal den Wunsch geäußert, auszuwandern, weg von Afrika, nach Europa. Am liebsten nach London! Dass man dort Englisch spricht, glaubte er mir anfangs nicht. Dass seine andere Wunschdestination, Paris, im Winter so kalt ist, dass man auf der Straße erfrieren kann, erst recht nicht. Dafür ließ er sich im Nu davon überzeugen, dass er hier einen Job aufgeben würde, wie er ihn in Europa so schnell wohl kaum mehr finden würde.

Ouattara lässt es sich nicht nehmen, meine beiden Koffer über die steile Treppe zu den Zimmern hinaufzutragen, und während er dies tut, stellt Lotti mir die Männer vor, die etwas abseits darauf warten, mich zu begrüßen: Nestor, Abbass und Frank. Ich weiß aus Lottis Mails, dass sie nach dem Überfall gehandelt hat und nicht nur Abbass, der vorher arbeitslos war und auch im Slum lebt, sondern auch noch Frank, einen offiziellen Wachmann einer Sicherheitsfirma, anstellte. Frank hat auf seinem Funkgerät einen roten Knopf, den er im Notfall drücken kann, worauf innerhalb von zehn Minuten eine ganze Armada von bis an die Zähne Bewaffneter eintreffen sollte. Ich hoffe, dass dies nie bewiesen werden muss. Frank ist jung und kräftig und groß und hat nicht nur das Funkgerät mit dem roten Knopf, sondern auch noch eine Pistole an seinem Gurt und trägt eine schusssichere Weste.

Dass die Sicherheitsfirma, wie sich später herausstellen wird, Lotti nie eine Rechnung stellt, ist eine Überraschung, die sie sehr freut.

Als weitere Sofortmaßnahme hat Lotti sich dazu durchgerungen, Geld auszugeben, um für das Ambulatorium eine Notstromanlage zu kaufen, die vor ein paar Tagen in Betrieb genommen wurde. Sie läuft momentan noch nicht, denn Lotti erwartet einen eventuellen Überfall nicht vor Mitternacht, also entschied sie sich, die Anlage – um Geld zu sparen – bei einem Stromausfall erst nach zwölf anzuwerfen.

Im schwachen Lichtschimmer meines Handys steige ich also die Treppe in den ersten Stock hoch und werde von Lotti damit überrascht, dass sie mir für die nächsten Tage ihr Zimmer überlässt. Sie dulde, macht sie sofort klar, keine Widerrede, sie schlafe im Zimmer von Yvon, das gleichzeitig auch Büro ist. Lotti zündet zwei Rechaudkerzen an, damit ich etwas Licht habe, um das Nötigste auszupacken. Außerdem meint sie, sie würde gerne noch etwas essen, und schlägt Spaghetti mit Nierchen und »Flag« – das wunderbare Bier der Elfenbeinküste – mit Tonic vor.

Ich sage nicht Nein, und während ich aus dem einen Koffer die großen Taschenlampen auspacke, was mich im Moment am wichtigsten dünkt, holt sie Bier und Tonic, während Nestor in einem nahe gelegenen Kiosk, wie hier die kleinen Restaurants genannt werden, das Essen besorgt. Abbass und Frank tragen derweil einen Tisch in die Mitte des Hofes und stellen eine Kerze drauf. Ich bringe erst Besteck und Gläser runter, dann die Taschenlampen, drücke jedem der drei Wachmänner eine in die Hand und erkläre, ich hätte die ganz großen gewählt, weil sie deren Griff auch als Schlagstock verwenden könnten. Und während Lotti und ich Spaghetti mit Nierchen essen und auf die kommenden Tage anstoßen, probieren die drei Männer mit heller Begeisterung die Taschenlampen und – mit Schlägen in die Luft – auch deren Griffe aus.

Vor dem Hof hupt ein Auto, ein anderes gibt Antwort, ansonsten ist es – abgesehen von den Stimmen der Menschen, die draußen am Ambulatorium vorbeigehen – still. Nicht mal Grillengezirpe, nicht der kleinste Hauch von Wind, der die Blätter des Sonnenschirmbaumes im Hof rascheln lassen könnte. Aber auch keine scheppernde Musik. Vier Wochen später wird die Slumbevölkerung von diesem Dauerzustand, stundenweise keinen Strom und damit kein Licht zu haben, die Nase so voll haben, dass sie demonstrieren wird. Was die Polizei nicht dulden, sondern mithilfe von Tränengaseinsätzen im Keim zu ersticken versuchen wird. Lotti wird sich – zusammen mit ihren Patienten – bei diesen Ausschreitungen in die Container zurückziehen, Türen und Fenster mit Tüchern abdichten und darauf warten, dass sich das Gas verflüchtigt. Aber davon wissen wir noch nichts.

Während wir essen, fällt mir auf, wie sehr die Malaria Lotti zusetzt, sie mag kaum sprechen, und allzu viel Neues haben wir ja auch nicht auszutauschen, da sie mich per Mail mehr oder weniger auf dem Laufenden hielt. Darüber zum Beispiel, dass der kleine Emanuel, der im Gefängnis geboren wurde, zu stottern begann, eine Logopädin ihm dies aber wieder abgewöhnen konnte. Darüber, dass Christ und Willy auch schon um drei Uhr morgens Rechenaufgaben erledigt haben – »weil wir halt nicht mehr schlafen konnten« – und Yusuf die Frage seines Erstklasslehrers, was er denn gerne mal werden möchte, wie folgt beantwortete: »Arzt.« Um nach einer Pause mit ernster Miene hinzuzusetzen: »Bei Lotti.«

Dass wir nicht allzu viel reden, liegt aber auch daran, dass wir uns heute Abend mit dem Thema Überfall die Wiedersehensfreude nicht verderben wollen. Im Übrigen haben wir längst abgemacht, dass ich Nestor zu dieser Nacht interviewen werde, falls er damit einverstanden ist. Ich erwähne dann aber doch noch, dass es mich erstaune, wie klein und geradezu schmächtig Nestor sei, worauf Lotti lächelt und meint: »Genau dasselbe haben die Banditen zu ihm auch gesagt. Sie fragten ihn, wie es komme, dass Madame Lotti – stell dir vor, die kannten meinen Namen –, also, wie es komme, dass ich einen so kleinen, dürren Hampelmann als Nachtwächter angestellt hätte, der erst noch keine Verstärkung habe, sondern ganz allein sei. Nestor bewies abermals Geistesgegenwart und auch Mut. Ziemlich vorlaut meinte er, das liege ja wohl auf der Hand, das sei eben genau deshalb so, weil es hier nichts zu holen gebe, so einfach sei das. Die Antwort kam postwendend in Form einer schallenden Ohrfeige. Der Arme hat einiges durchgemacht in dieser vermaledeiten Nacht.«

Lotti isst nicht mal die Hälfte ihrer Spaghetti, trinkt auch ihr Bier nicht aus. Sie beruhigt mich: »Mach dir mal keine Sorgen, ich habe erst gestern mit dem Malariamittel begonnen, das wird schon wieder, aber ich gehe jetzt doch lieber ins Bett.«

Bevor sie die Treppe hochsteigt, schaltet sie den Generator ein, freut sich über sein Rattern und das Licht, das das Ambulatorium nun erhellt, mindestens genauso, wie sich die Wachmänner über die Taschenlampen gefreut haben. Und ich, ich freue mich eine Viertelstunde später darüber, dass Aziz bei seinem letzten Besuch darauf bestanden hat, eine Wasserpumpe einzurichten, die dank dem Generator das kühle Nass auch dann in den ersten Stock befördert, wenn es im Slum keinen Strom gibt. Der schiere Luxus, den mir nicht mal die handtellergroße Kakerlake, die über den Boden flitzt, vermiesen kann.

Auf meinem – also eigentlich auf Lottis – Nachttisch stehen kleine weiße Blumen. Irgendwie ist es jedes Mal ein bisschen wie Heimkommen.

Sonntag, 18. Februar 2007

Die Vorfreude, ins Sterbespital hinunterzugehen, um die Kinder und die Belegschaft zu begrüßen, treibt mich schon um sechs aus dem Bett. Ich bin aber nicht die Erste, die so früh aufsteht. Lotti kommt bereits die Treppe hoch. In der einen Hand trägt sie eine Tüte mit einer Dose Nescafé und einer Baguette, mit der anderen hält sie sich am Geländer dieser unheilvoll steilen Treppe fest. Mir kam und kommt jedes Mal, wenn ich sie hochsteige, das Wort »anseilen« in den Sinn. Wie gefährlich sie ist, zeigte sich vor gut einem Jahr, als Lotti auf den nassen Stufen – es hatte gerade monsunartig geregnet – ausglitt und holterdiepolter hinunterfiel. Ihr Allerwertester habe, schrieb Lotti damals in einer Mail, ausgesehen wie eine Aubergine.

Lotti ist sich sicher, dass es neben Nestor auch diese Treppe war, die sie in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar vor größerem Unheil bewahrt hatte, denn: »Afrikaner haben Angst vor Höhe.«

Ich schaue sie prüfend an: »Ist das nicht eine grobe Verallgemeinerung, Madame?«

»Du meinst, politisch nicht ganz korrekt? Vergiss es, manche Dinge sind einfach, wie sie sind, und die Erfahrung hat mich gelehrt, dass Afrikaner Höhe nicht mögen.«

So habe ich das noch nie gehört und auch noch nie selbst bemerkt, aber mir kommt ein Buchtitel in den Sinn: »Die Ökonomie der Hexerei oder warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt.« Ein über vierhundertseitiges Werk des Ethnologen David Signer, der sich aufs Intensivste mit Afrika und seinen Kulturen auseinandergesetzt hat. Ich werde ihn nach meiner Rückkehr zum Thema Afrikaner und Höhenangst befragen, und er wird sagen: »Wenn ich mit befreundeten Afrikanern in die Berge gehe, fällt mir tatsächlich auf, dass sie die Höhe nicht sehr mögen. Das hat wohl vor allem damit zu tun, dass ein Afrikaner Berge nicht gewohnt ist.«

Auf meine Frage, was es mit dem Wolkenkratzer in seinem Buchtitel auf sich habe, meint er: »Ein Freund in Burkina Faso fragte mich einmal: ›Weißt du, warum es in Afrika keine Wolkenkratzer gibt?‹ ›Nein‹, sagte ich. Worauf er mir folgende Geschichte erzählte: ›Auch in der westlichen Welt gab es ursprünglich nur kleine Hütten, bis einmal einer ein zweistöckiges Haus baute. Sein Nachbar wollte ihn übertrumpfen, deshalb baute er ein dreistöckiges, dessen Nachbar ein vierstöckiges, und so weiter, bis die Rivalität schließlich die Wolkenkratzer hervorbrachte. Baut hingegen ein Afrikaner eine zweistöckige Hütte, werden seine Nachbarn nicht eine dreistöckige bauen, sondern ihn für einen Wichtigtuer halten. Für einen Prahlhans, der mit Hexerei bestraft werden muss. Und davor hat er Angst, also lässt er es bleiben.‹«

»Ich mache mir jetzt Kaffee, möchtest du auch einen?«, fragt Lotti.

Früher ging Lotti, um zu frühstücken, immer zum nahen Kiosk, wo es aus einer Glasschale Kaffee mit gesüßter Kondensmilch oder schwarzen Kaffee aus einem Plastiktässchen zu trinken gibt. Seit ihr zu Ohren gekommen ist, dass HIV-Positive dort oft nicht bedient werden, hat sie damit aufgehört.

»Ich hätte schon gerne Kaffee, Lotti, aber lieber später, jetzt möchte ich eigentlich nur eines: möglichst schnell ins Sterbespital runter und die Kinder in den Arm nehmen. Meinst du, sie kennen mich noch?«

»Wir werden sehen. Weißt du was, wir frühstücken im Sterbespital. Lass uns gehen.«

Als ich ins Auto steigen will, winkt sie ab. Sie habe sich angewöhnt, zu Fuß zu gehen, erklärt sie, was nicht nur den Hühnern des Slums, sondern auch ihrer Gesundheit zugute komme. Apropos Gesundheit: »Gehts dir besser, Lotti?«

»Nein.«

Das mit den Hühnern ist ein kleiner Seitenhieb an meine Adresse, weil ich bei den vorangegangenen Besuchen immer fürchtete, dass Lotti mit ihrem eher forschen Fahrstil eines dieser total verdreckten, sehr dünnen Federviecher überfahren würde, die gackernd durch den Slum staksen, im Dreck picken und eines schönen Tages über irgendeinem Feuer landen.

Auf dem Weg vom Ambulatorium ins Sterbespital sehe – nein, es ist viel mehr ein Spüren –, spüre ich sofort, dass sich einiges verändert hat. Ein Slum, möchte man meinen, ist ein Slum – dass dem nicht so ist, habe ich längst erfahren. Es gibt Armut und es gibt Armut. Um die Bandbreite dazwischen zu erklären, braucht es folgenden, vielleicht etwas gewagten Vergleich: Die Slums können sich derart voneinander unterscheiden, wie sich bei uns ein Villenquartier von einer Blocksiedlung unterscheidet.