7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wörterseh Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

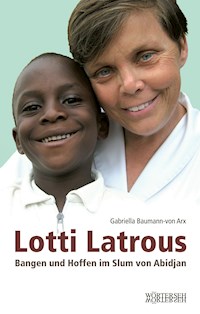

- Serie: Lotti Latrous

- Sprache: Deutsch

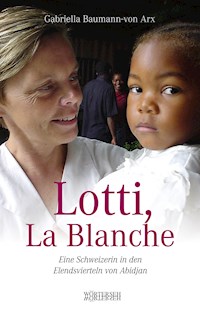

Das Buch "Lotti, La Blanche - Eine Schweizerin in den Elendsvierteln von Abidjan", das im Werd-Verlag erschienen ist, wurde im Nu zu einem Bestseller. Und weil sich die Leserschaft in zahlreichen Briefen und Mails immer wieder danach erkundigte, wie es Lotti ergehe, begab sich Gabriella Baumann-von Arx ein weiteres Mal an die Elfenbeinküste, um vor Ort noch mehr über die Schweizerin zu erfahren, die sich in Westafrika der Ärmsten der Armen annimmt. Aus vielen, langen Geprächen entstand das zweite Buch über Lotti Latrous, das unter dem Titel "Madame Lotti - Im Slum von Abidjan zählt nur die Liebe" bereits über 30'000 Mal verkauft wurde. "Madame Lotti" unterscheidet sich vom ersten Buch "Lotti, La Blanche" vor allem dadurch, dass es sehr viel intensiver die Fragen um Sterben und Tod thematisiert. Außerdem lässt die Autorin diesmal auch Lotti Latrous' Mann zu Wort kommen, den sie in Kairo besuchte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Die verwendeten Bilder stammen, wo nicht anders vermerkt, von der Autorin Gabriella Baumann-von Arx.

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© Wörterseh, Lachen

Wörterseh-Bestseller als Taschenbuch 1. Auflage 2020

Die Originalausgabe erschien 2003 als Hardcover mit Schutzumschlag

Lektorat: Claudia Bislin Korrektorat: Andrea Leuthold Foto Cover: Lotti Latrous mit Emanuel Karte: Edith Huwiler Typografisches Konzept, Gestaltung und herstellerische Betreuung: Rolf Schöner

ISBN 978-3-033-00245-6 (Originalausgabe, vergriffen) ISBN 978-3-03763-524-7 (E-Book) ISBN 978-3-03763-782-1 (ePDF)

www.woerterseh.ch

Für Lotti, Monsieur Konaté, Arlette, Adelaide, Ouattara und all die andern

Inhalt

Über das Buch

Über die Autorin

Vorwort

Tagebuch eines Wiedersehens

Freitag, 5. März 2004

Samstag, 6. März 2004

Sonntag, 7. März 2004

Montag, 8. März 2004

Reise nach Kairo

Fortsetzung des Tagebuchs

Immer noch Montag, 8. März 2004

Dienstag, 9. März 2004

Mittwoch, 10. März 2004

Donnerstag, 11. März 2004

Freitag, 12. März 2004

Samstag, 13. März 2004

E-Mails

Nachwort

Bildteil

Über das Buch

Das Buch Lotti, La Blanche – Eine Schweizerin in den Elendsvierteln von Abidjan, das im Werd-Verlag erschienen ist, wurde im Nu zu einem Bestseller. Und weil sich die Leserschaft in zahlreichen Briefen und Mails immer wieder danach erkundigte, wie es Lotti ergehe, begab sich Gabriella Baumann-von Arx ein weiteres Mal an die Elfenbeinküste, um vor Ort noch mehr über die Schweizerin zu erfahren, die sich in Westafrika der Ärmsten der Armen annimmt.

Aus vielen, langen Geprächen entstand das zweite Buch über Lotti Latrous, das unter dem Titel Madame Lotti – Im Slum von Abidjan zählt nur die Liebe bereits über 30 000 Mal verkauft wurde.

Madame Lotti unterscheidet sich vom ersten Buch Lotti, La Blanche vor allem dadurch, dass es sehr viel intensiver die Fragen um Sterben und Tod thematisiert. Ausserdem lässt die Autorin diesmal auch Lotti Latrous’ Mann zu Wort kommen, den sie in Kairo besuchte.

Das zweite Buch über Lotti Latrous, die Frau, die in den Elendsvierteln von Abidjan den Ärmsten der Armen hilft, hat mich – wie schon das erste – tief berührt. Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil ich lange in Schwarzafrika tätig war und mich die von Gabriella Baumann-von Arx eindrücklich geschilderten Situationen regelrecht zurückversetzt haben. Madame Lotti zeigt auf, wie ein grosses menschliches Engagement einigen der vielen afrikanischen HIV-Patienten Hoffnung gibt. Der Autorin gelingt es, berührend Einzelschicksale aufzuzeigen und Aids in Afrika ein Gesicht zu geben. Das Buch regt – bei allem Leid – auch immer wieder zum Schmunzeln an. Es hilft uns dabei, uns nicht an die anonymen Zahlen und Statistiken der Tragödie, die sich südlich der Sahara abspielt, zu gewöhnen. Und es rückt darüber hinaus die Themen Tod und Sterben so ins Licht, dass wir uns – wenigstens ein Stück weit – mit der Vorstellung von der Endlichkeit der eigenen Existenz versöhnen können. Madame Lotti macht uns bewusst, dass das Wichtigste im Leben nicht das Überleben ist, sondern das Erleben.

Dr. med. Kurt Markwalder, Facharzt für Tropenmedizin, Zürich

Über die Autorin

© Wörterseh

Gabriella Baumann-von Arx, geb. 1961 in Erlinsbach/SO, ging es in ihren journalistischen Texten immer um Menschen und deren Geschichten. Bald war ihr die Länge eines Zeitungsartikels zu kurz für all die Facetten, die sie in ihre Texte einarbeiten wollte, und so begann sie, Bücher zu schreiben. Bücher über aussergewöhnliche Menschen. Ihr erfolgreichstes Buch «Lotti, La Blanche» kam 2003 im Werd-Verlag heraus, da dieser keinen Nachfolgeband wollte, gründete Gabriella Baumann-von Arx ein Jahr später den Wörterseh-Verlag. Schon bald fand sie keine Zeit mehr zum Selberschreiben und konzentrierte sich ausschliesslich aufs Verlegen. Eines aber ist geblieben: Es sind Menschen und deren Geschichten, die die Verlegerin interessieren. Gabriella Baumann-von Arx ist verheiratet und wohnt in Lachen und in Vals.

Die Familie

Aziz, Lottis Mann

Selim, Lottis Sohn (1979)

Sonia, Lottis Tochter (1981)

Sarah, Lottis Jüngste (1989)

Die Mitarbeiter

Dr. Ableauble Yao, Arzt

Adelaide, Breimutter

Arlette, Ersatzmutter

César, unterstützt Lotti im Slum von Vridi-Canal

Félix, Ange, YaYa und Jean-Baptiste, Pfleger

Hortense, Köchin

Julien, Laborant

Monsieur David, Apotheker

Monsieur Konaté und Monsieur Koné, Nachtwache

Ouattara, Nachtwächter

Pierre, Buchhalter

Solange, Kindermädchen

Véronique, Schwesternhilfe

Die Menschen im Spital

Alphonse, 43

Émilie, 38

Fatoumata, 35

Felix, der blinde Nigerianer, 61

Frank, 43

Geneviève, 27, mit ihrer zweimonatigen Tochter Maeve

Mamadou, 20

Marcel, 27

Robert, 33

Thérèse, 32

Die Kinder im Spital

Aimé, 17

Alimata, 15

Antoine, sieben Monate

Bouba, 13

Christ, 4

Dieu-Donné, 9

Emanuel, 3

Mohamed, 2

Noël, 17

Osé, 4, und Hermas, 2 (Arlettes Kinder)

Willy, 4

Yusuf, 9

Das Ambulatorium

Das Centre Espoir öffnete am 1. Februar 1999 sein orangefarbenes Tor. Bis Ende August 2004 erfolgten gut 150 000 Konsultationen.

Das Spital

Das Centre Espoir d’Eux feierte seine Eröffnung am 2. September 2002. Bis Ende August 2004 wurden 680 Patienten behandelt, 360 von ihnen starben.

Das Mütter- und Kinderheim

Das Centre Espoir Trois wird seine Eröffnung, falls alles klappt, im Dezember 2004 feiern. Zehn Mütter mit ihren eigenen Kindern und zwanzig Waisen werden dort ein Heim finden.

Lotti Latrous schafft mit diesen drei Zentren 35 Arbeitsplätze.

Die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire). Yamoussoukro ist die Hauptstadt, Abidjan die Wirtschaftsmetropole.

Vorwort

«Lotti, La Blanche», mein erstes Buch über die Arbeit und das Leben von Lotti Latrous, das im Werd Verlag erschienen ist, hat unzählige wunderbare Reaktionen und die «Stiftung Lotti Latrous» hervorgerufen. Eigentlich hätte ich mich nun einem anderen Projekt widmen können. Aber die Nachfragen, wie es Lotti geht, was der blinde Felix macht, ob der kleine Emanuel gesund geworden ist, wollten nicht aufhören. Irgendwann war klar, dass die Leserinnen und Leser mehr über Lotti Latrous’ Philosophie und das Leben im Slum von Adjouffou erfahren wollten, mehr auch über Aziz, Lottis Ehemann. Dies war mir Anlass genug, Lotti, den blinden Felix und den kleinen Emanuel wieder zu besuchen und – last, not least – Aziz, Lottis Mann, kennen zu lernen.

Ich verdanke es also einzig und allein meinen Leserinnen und Lesern, dass es dieses Buch gibt und ich es den Menschen widmen kann, die im Namen der Menschlichkeit jeden Tag Unermessliches leisten.

Gabriella Baumann-von Arx

Tagebuch eines Wiedersehens

Freitag, 5. März 2004

Kurz nach zwei Uhr nachmittags erreicht mich über den Wolken eine Durchsage, die mich zutiefst beunruhigt: «Meine Damen und Herren, es tut mir Leid, aber wir werden nach Paris zurückkehren. Das Wetter in Abidjan ist so schlecht, dass ein Weiterflug keinen Sinn hat. Um unser Landegewicht zu erreichen, müssen wir Kerosin ablassen. Wenn Sie zum Fenster hinausschauen, sehen Sie dieses als weissen Strahl aus dem Flügel schiessen. Wir bitten Sie um Verständnis. Danke.»

Wie bitte? Zurückkehren? Nach einer halben Stunde Flug? Wegen schlechten Wetters in Abidjan, das noch mehr als fünf Stunden entfernt ist? Nie im Leben! Ich weiss sofort, der Kapitän sagt nicht die Wahrheit, bin überzeugt, die Boeing 777-200 wird vom Himmel stürzen. Und dies in Kürze. Die nackte Angst schleicht sich von meinem Rücken her in meinen Bauch. Verknotet sich im Magen. Wird Kälte. Kälte, die langsam, aber stetig Richtung Herz und von dort über die Halswirbel zum Kopf kriecht, wo sie über mein Gehirn zur Schädeldecke hochschleicht und sich unter den Haarwurzeln festkrallt. Beine und Füsse sind gefühllos.

Draussen vor dem Fenster schiesst ein Strahl Kerosin in einer messerscharfen weissen Linie in den blauen Himmel, zerschneidet diesen in ein Unten und Oben. Vorher und Nachher. Dunkel und Hell. Himmel und Hölle. Leben und Sterben. Jetzt? Wenn mir ein letzter Wunsch in Erfüllung gehen könnte, dann dieser: dass meine Liebsten mich nicht für meinen Tod verantwortlich machen. Hinterbliebene stellen oft ähnliche Fragen: Warum musste sie auch dort hinfliegen? Warum musste er auch so viel rauchen? Warum konnte er nicht aufs Motorradfahren verzichten? Fragen, die – oft unausgesprochen – in einen einzigen Satz münden: «Das musste ja so kommen!» Muss es nicht! Es kommt einfach, wenn es kommt. Man kann auch im Zug verunglücken. Auch ein Nichtraucher stirbt an Krebs. Auch Autofahrer und Fussgänger verunfallen. Der Tod gehört zum Leben. Und – die Stunde des Gehens ist schon in der Stunde des Kommens definiert. Wenn es Zeit ist, ist es Zeit.

So zumindest hat es Lotti immer gesagt, als ich sie im Juni 2003 persönlich kennen lernte. Ich landete an einem Freitag, dem dreizehnten, zum ersten Mal in Abidjan, der Wirtschaftsmetropole der Elfenbeinküste, in Westafrika. Noch ahnte ich nicht, wie diese Reise mein Leben beeinflussen würde.

Kurz bevor ich damals den Flug nach Hause antrat, löste ein grosser afrikanischer Junge, gut gekleidet, mit weiten kurzen Hosen, einem blütenweissen Polo-Shirt und einer Baseballmütze, in der Abflughalle des Flughafens von Abidjan die ganze Verzweiflung aus, die sich in den Tagen davor aufgestaut hatte. Das heisst, eigentlich war nicht er es, sondern seine Sportschuhe, die mir die Tränen in die Augen trieben. Nikes, hoch und weiss und nigelnagelneu. Mir wurde schmerzlich bewusst, dass die Füsse des kleinen Emanuel, falls er überlebte, was damals mehr als fraglich war, nie in nigelnagelneuen Schuhen stecken würden.

Vier Tage später erschütterte mich, in der Innenstadt von Zürich, ein mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn vorbeirasendes Krankenauto. Oder vielmehr die Tatsache, dass die Welt bei uns – um ein Menschenleben zu retten – für ein paar Sekunden stillsteht. Autos halten bei Grün, fahren zur Seite, machen Platz. Strassenbahnen bleiben, wo sie sind. Fussgänger halten inne.

Afrika hat mich gelehrt, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die nie auf ein Krankenauto hoffen können, das sie – mit Blaulicht und Sirenengeheul – in ein hochmodernes Krankenhaus bringt. In Schwarzafrika, so wird der Teil des afrikanischen Kontinents genannt, der sich südlich der Sahara befindet, kann man noch so schwer verletzt oder sterbenskrank in einem Strassengraben oder vor einem Nachtclub liegen, kann man ein noch so kleines Kind sein, Hilfe zu bekommen, ist ganz einfach unerschwinglich.

Meine Erlebnisse in Adjouffou beeinflussen mein Leben insofern, als ich versuche, den Moment zu leben. Nicht das Morgen, nicht das Gestern. Auch nicht das Heute. Es ist das Jetzt. Ich hatte gelernt, dass Zufriedenheit wieder und wieder aus der Fähigkeit geboren wird, den Augenblick zu erfassen. Die Blume am Wegrand zu sehen, den Vogel im Baum, das lachende Kind. Die Zartheit einer Berührung wahrzunehmen, die wunderbare Frische eines tiefen Schlucks aus einer Bergquelle, die wärmende Sonne auf nackter Haut. Das Prasseln des Regens zu hören, die Musik eines im Wind wogenden Weizenfeldes, die absolute Stille, die uns manchmal, für Sekundenbruchteile, umgeben kann.

Mit Lotti hatte ich – als sie zur Lancierung des ersten Buches in die Schweiz kam – wunderbare solche Momente. Augenblicke, die uns zu Freundinnen machten. Als ich ihr beim Abschied sagte, ich würde bestimmt wieder kommen, irgendwann, meinte sie: «Irgendwann? Was ist mit dem Moment? Komm bald!»

Und so fliege ich heute – bereits zum dritten Mal – von Paris nach Abidjan. In Gedanken spaziere ich vom Ambulatorium «Centre Espoir Un», in welchem in ausrangierten Schiffscontainern Woche für Woche Hunderte von Menschen gegen Malaria, Tuberkulose, chronischen Durchfall und all die vielen anderen Krankheiten Afrikas behandelt werden, zum Sterbespital hinunter. Zum «Centre Espoir d’Eux», zum zweiten Zentrum der Hoffnung, bei dessen Namen Lotti sich ein Wortspiel erlaubte. Das französische «deux» für zwei bedeutet, wenn man es «d’Eux» schreibt, «für sie». Für sie, die Aidskranken.

Viele dieser Patienten können dort von Lotti und ihren Mitarbeitern, die Unermessliches leisten, aufgepäppelt werden und wieder nach Hause gehen. Es ist allerdings bloss eine Frage der Zeit, bis sie abermals vor dem Tor stehen. Völlig entkräftet, weil ihnen zu Hause das proteinreiche Essen fehlt, das sie bei Lotti bekommen.

Das Ambulatorium eröffnete Lotti Latrous am 1. Februar 1999 mit Unterstützung ihres Mannes Aziz, der ihr beim Aufbau eine unendlich grosse Hilfe war und der damals für Nestlé Abidjan die Direktorenstelle innehatte. Knappe vier Jahre später, am 2. September 2002, eröffnete Lotti Latrous das Sterbespital. Bald wird sie ihr drittes Projekt der Hoffnung, «Centre Espoir Trois», verwirklichen, das Mütter- und Kinderheim.

Eine Erfolgsstory sondergleichen, wenn man bedenkt, mit wie wenig Mitteln Lotti all dies aus dem Boden stampfte. Aber jede Geschichte hat zwei Seiten.

Niemand hatte bei der Eröffnung des Ambulatoriums im Februar 1999 geahnt, dass Aziz von seiner Firma exakt in diesem Monat Bescheid bekommen würde, dass man ihn in Kairo brauchte. Und niemand konnte auch nur ansatzweise ermessen, was dies für die Familie Latrous mit ihren drei Kindern bedeuten würde. Lotti, die in Abidjan anfänglich alles andere als glücklich gewesen war und immer davon geträumt, oft darum gebeten hatte, Nestlé möge Aziz zurück nach Kairo holen, wo er vor Abidjan gearbeitet hatte, Lotti erkannte schnell, dass es zu einer Zerreissprobe kommen würde. Dass sie sich schliesslich – nach langem, zähem Kampf mit sich selbst – dazu entschloss, nicht der Familie zu folgen, sondern im Slum von Adjouffou zu bleiben, war in erster Linie das Verdienst ihres Mannes. Er, Aziz Latrous, liebt seine Frau so sehr, dass er sie ziehen liess. Er war es, der die Kinder davon überzeugte, dass ihre Mutter nicht die Familie verlassen, sondern einer Berufung nachgehen wollte. Er war es, der die Familie zusammenhielt. Das erzählte mir Lotti. Als ich sie damals fragte: «Lotti, hättest du etwas dagegen, wenn ich Aziz in Kairo besuche, ihn näher kennen lernen und mir seine Seite der gemeinsamen Geschichte anhören würde?», war die Antwort: «Das entscheidet er allein – frag ihn.»

Ich lehne mich in meinem Sitz zurück und denke an das, was kommt: eine gute Woche Adjouffou, eine Woche mit Emanuel, dem Kleinen, dessen Mutter bei Lotti gestorben ist. Eine Woche mit Adelaide, der Breimutter, die Witwe ist und die mit dem Geld, das sie bei Lotti verdient, ihre sieben Kinder durchbringt. Eine Woche mit Monsieur Konaté, der weder schreiben noch lesen kann und Nacht für Nacht einen Job macht, der weit grössere Bewunderung verdient als der eines Hochschulabsolventen. Alle werde ich wieder sehen. Die Pfleger, die Putzmannschaft, die Kinder und Felix, den blinden Nigerianer.

Der heranrollende Aperitif-Trolley holt mich zurück. Zum Dosenbier gibts kleine Salzbretzeln und ein breites Grinsen vom Stewart. Schöne, heile Welt. In Afrika ist sie dies nicht. In Schwarzafrika leben zwei Drittel aller weltweit an Aids Infizierten, das sind gegen dreissig Millionen Menschen. Eine Zahl, die umso erschreckender ist, wenn man weiss, dass südlich der Sahara nur gerade knapp über zehn Prozent der Weltbevölkerung leben. Nach Schätzungen der Uno sterben in dieser Region täglich sechstausend Menschen an Aids.

«Meine Damen und Herren, es tut mir Leid …», die Durchsage des Kapitäns lässt mich rausschauen, der Kerosinstrahl schiesst aus dem Flügel. Unglaublich, was für Mengen dort Platz haben! Eine halbe Stunde später landen wir im Pariser Flughafen «Charles de Gaulle».

Das Aufatmen in der Kabine ist ein einziger kollektiver Seufzer der Erleichterung. Man streckt sich, man lacht, man plappert drauflos. Als ich das Flugzeug verlassen habe, rufe ich Lotti an, die dem Piloten einen Persilschein ausstellt. Es sei tatsächlich so, Abidjan werde von einem grauenvollen Sandsturm heimgesucht. Alles, was nicht niet- und nagelfest sei, fliege ihr um die Ohren, und ich wisse ja, wie niet- und nagelfest der Slum gebaut sei. Sie sei froh, dass ich zurück in Paris und nicht im Anflug sei.

Ich gehe in das mir zugeteilte Hotel, das sich in Flughafennähe befindet. In der einen Hand die Reise-, in der anderen die Handtasche. Vor mir steht ein Ehepaar, das sich um fünf Koffer, vier inzwischen garantiert hungrige Kinder und – als wäre dies nicht schon genug – auch noch um einen jungen schwarzen Labrador kümmern muss. Der Welpe ist der Einzige, der die ganze Sache offensichtlich sehr aufregend findet, alles und jeden beschnuppert und auf seinen übergrossen Pfoten herumtappt, als hätte er zu tief ins Weinglas geguckt. Im ständigen Tauziehen mit seiner königsblauen Leine scheint er eine seiner Lieblingsbeschäftigungen zu sehen.

Im Hotelzimmer realisiere ich, wie sehr ich nach dem Take-off mit meinen Gedanken schon in Abidjan war. Es will mir fast nicht gelingen, meinen Kopf nach Paris zurückzuholen.

Samstag, 6. März

Es ist fünf Uhr morgens, in Adjouffou Zeit für den Muezzin, die Moslems des Slums zum Gebet aufzurufen. Es ist viel zu früh, um aufzustehen, aber die schrillen Geräusche des anbrechenden Tages in diesem seelenlosen Hotel im nasskalten Paris lassen mich keinen Schlaf mehr finden. Sie rufen die Sehnsucht nach der warmen Akustik des Slums wach. Um sieben bin ich unten im Frühstücksraum. Der Kaffee ist mindestens ebenso fürchterlich wie der gefriergetrocknete in Adjouffou, der dort – je zur Hälfte – in heissem Wasser und süsser Kondensmilch aufgelöst wird. Das Brot ist mindestens ebenso matschig wie meine Stimmung. Und die Butter steinhart.

Absurd! Gestern glaubte ich abzustürzen, und heute nerve ich mich schon wieder. Darüber, dass ich nicht dort bin, wo ich sein möchte. Darüber, dass der Kaffee nicht gut, die Butter steinhart und das Brot matschig ist.

Auf dem Flughafen heisst es warten, warten, warten. Als ich die Familie mit den vier Kindern, den fünf Koffern und dem jungen Labrador in das Gebäude treten sehe, staune ich kein bisschen über die erschöpften Gesichter von Mutter und Vater. Eine halbe Stunde später öffnet der Schalter, vier Stunden später boarden wir. Diesmal nicht eine Boeing 777-200, sondern einen bis auf den letzten Platz besetzten Jumbojet.

Der Flug verläuft ruhig. Als wir in Abidjan landen, wird ersichtlich, wer Passagier von gestern und wer einer von heute ist. Die von gestern klatschen, klopfen sich auf die Schultern oder umarmen sich. Die von heute tun dies alles nicht. Ein Satz füllt langsam, aber sicher, als würde ein Dominostein den nächsten umwerfen, die ganze Kabine: «On est chez nous!» Wir sind bei uns.

«Bei uns», das ist Afrika. «Bei uns», das ist Heimat. «Bei uns», das ist aber auch erneutes Schlangestehen bei den sich endlos in die Länge ziehenden Passformalitäten. «Bei uns», das ist ein einstündiges Warten auf die Koffer, weil alle drei Gepäckförderbänder ausgefallen sind. «Bei uns», das ist – da offenbar auch die Klimaanlage ihren Geist aufgegeben hat – tropisch feuchte Hitze. Nun, wenigstens gibt es «bei uns» Licht. Der Einzige, der die ganze Sache nach wie vor höchst interessant und geradezu belebend findet, ist der schwarze Labradorwelpe.

Erschöpft, aber sehr glücklich, endlich «bei uns» zu sein, trete ich durch die Tür in die Empfangshalle, sehe Lotti sofort. Weisser Kittel, blaue Jeans, braune Turnschuhe, blonde Haare, die ihr in die Stirn fallen. Wir lächeln, gehen aufeinander zu, und während der nächsten paar Schritte muss ich an eine kleine Episode denken, als Lotti für Signierungen und Interviews in der Schweiz war. Sie brauchte einen neuen Koffer. Wir gingen in ein Einkaufszentrum und dort mit der Rolltreppe in den ersten Stock. Oben angekommen, hielt uns eine Frau mit den Worten auf: «Ich kenne Sie, Sie sind Lotti, ‹La Blanche›, ich habe Ihr Buch gelesen.»

«Schön», entgegnete Lotti, «und da neben mir steht die Autorin.»

«Hm», sagte die ältere Frau, würdigte mich keines Blickes: «Ich habe Sie auch im Fernsehen gesehen und habe mir gewünscht, Sie mal zu treffen, damit ich Ihnen sagen kann, was für eine tolle Frisur Sie haben.»

Wir hatten auf unserer Tour durch die Schweiz viel Schönes gehört, von «Sie sind für mich der Engel dieser Weihnachtszeit» über «Ich bewundere Sie aus tiefstem Herzen» bis hin zu «Ich möchte Ihnen Danke sagen, einfach ganz fest Danke sagen», alles. Noch nie aber hatte jemand Lottis Haare bewundert.

Zur Begrüssung umarmen wir uns, schauen uns an, lachen. Lotti meint: «Hat zwar gedauert, aber schön, bist du jetzt da.» Wir gehen über den grossen Parkplatz zum Kassier, der die Parkgebühren einzieht, warten dort abermals eine Viertelstunde, und endlich sitze ich in Lottis Geländewagen, geniesse ihren afrikanischen Fahrstil und die Lichter der Feuer, die an uns vorüberziehen.

Inzwischen kenne ich den Weg. Rauf zur Hauptstrasse, dann links. Hupen statt bremsen und knappe zehn Minuten später wieder links auf die Holterdiepolter-Sandstrasse von Adjouffou.

Die Schlaglöcher sind seit meinem letzten Besuch noch tiefer geworden, ich hüpfe auf dem Beifahrersitz auf und ab wie ein Gummiball auf einer frisch geteerten Strasse. Ich weiss, dass es nur noch knappe fünf Minuten dauert, bis wir im Ambulatorium ankommen, und dass es von dort noch drei Minuten zum Sterbespital sind.

Da ich die Distanz kenne, kann ich die Schüttelei vergessen und mich auf das Wesentliche konzentrieren: die Marktstände, auf denen ein paar wenige Orangen zu einer Pyramide aufgebaut wurden und unter denen Babys, in Tücher eingewickelt, auf dem Sand schlafen. Die Kinder, die, meist nur mit einer zerlumpten kurzen Hose bekleidet, neben dem Auto herlaufen, unablässig winken und laut «Lotti, Lotti, Lotti» oder «La Blanche, La Blanche» rufen. Etwas, das auch ich die nächsten Tage wieder zu hören bekommen werde. Die Musik, die aus einem Bretterverschlag plärrt und diesen als Restaurant ausweist. Die ausrangierten Tischfussballkasten, die, vor sich hin rostend, manchem, der keine Arbeit findet, die Zeit verkürzen. Das Licht, das von den wenigen Glühlampen kommt, das einzige, das den Slum erhellt. Das Geplapper der Frauen, die in Gruppen herumstehen. Das Rufen der Männer, die vor einem Fernseher, der von einem wummernden Generator mit Strom versorgt wird, ein Fussballspiel verfolgen.

Als wir beim Ambulatorium ankommen, fragt Lotti, ob ich noch ins Sterbespital fahren wolle. Ich sehe ihr an, wie müde sie ist, und behaupte, ich würde lieber gleich ins Bett fallen.

Lotti hupt vor dem orange gestrichenen Tor, wartet, bis Ouattara, der Nachtwächter, öffnet. Ich steige schon mal aus, um ihm dabei zu helfen. Als er mich sieht, strahlt er übers ganze Gesicht, umarmt mich etwas schüchtern und wünscht mir «Bonne arrivée», ein «gutes Ankommen». Er lässt Lotti reinfahren, hilft mir, die Reisetasche über diese unendlich steile Treppe, die schon das letzte Mal bedenklich locker in ihrer Verankerung lag, in den oberen Stock zu tragen, verabschiedet sich, geht wieder runter, schliesst das Tor. Wünscht Lotti eine gute Nacht.

Kaum hat Lotti den Lichtschalter des Gästezimmers gedrückt, entfährt mir ein gellender Schrei. Eine Kakerlake! Gross – ich übertreibe nicht –, gross wie meine Handfläche und mit ihren langen durchsichtigen Flügeln, unter denen ein immenser Körper durchscheint, grausig anzuschauen. Das Tier erspart mir seinen weiteren Anblick, indem es sich hinter der Türe versteckt. Auch ich flüchte. Und wie ich draussen bin, geht Lotti ins Zimmer. Schliesst die Türe, durch die ich nun das grässliche Knacken eines Panzers vernehme.

«Lotti», rufe ich von draussen, «was tust du bloss?»

Sie öffnet die Tür, holt Toilettenpapier, verschwindet wieder im Zimmer, kommt raus, entsorgt das leblose Teil im Kehricht, schaut mich an und fragt: «Hast du Hunger?»

Ja, habe ich, aber ich weiss, wie müde sie ist, deshalb schwindle ich, dass ich jetzt am liebsten schlafen gehen würde.

«Schlafen?», meint Lotti, «dein Schrei hat die Müdigkeit aus meinen Knochen gejagt wie ein Nagel die Luft aus einem Fahrradpneu! Also komm, gehen wir auf den Nachtmarkt. Wobei, eigentlich müssten wir ja noch ins Sterbespital. Yusuf hat mir nämlich eröffnet, er gehe erst ins Bett, wenn du angekommen seiest. Aber bei deiner Verspätung schlafen jetzt bestimmt alle, und wecken wollen wir niemanden, oder?»

«Yusuf?», frage ich, «Yusuf erinnert sich noch an mich?» Yusufs Mutter, Maryam, starb am dritten Tag meines ersten Aufenthaltes. Danach kam er zu seinen Grosseltern. Als ich im November wiederkam, sah ich ihn kurz, als sie bei Lotti vorbeischauten und sie darum baten, Yusuf doch bei ihr aufzunehmen. Offenbar ging Lotti auf ihre Bitte ein. Die Tatsache, dass der hübsche, klein gewachsene Junge heute aufbleiben wollte, um mich zu begrüssen, rührt mich, und ich lasse es mir nicht nehmen, vor dem Nachtmarkt schnell bei ihm vorbeizuschauen. Wir fahren zum Sterbespital, finden alle schlafend vor. Lotti führt mich an Yusufs Bett, ich streichle ihm über die Haare, flüstere: «Ich bin da», und bekomme ein verschlafenes Lächeln zurück. Ich decke ihn zu, gehe zu Lotti, die inzwischen bei Monsieur Konaté, der Nachtwache, in der Apotheke steht. Er begrüsst mich mit «Bonne arrivée» und einer Umarmung.

Wir steigen wieder ins Auto und fahren zum Nachtmarkt, der sich neben der Hauptstrasse befindet. Die Luft ist lau, der Nachtmarkt zu so später Stunde nur noch spärlich frequentiert. Ein paar Stände, die Poulets anbieten, sind noch geöffnet, die meisten aber haben Schluss gemacht für heute. Lotti bestellt ein Poulet braisé, dann gehen wir Richtung «Restaurant», das aus klapprigen Holztischen und noch klapprigeren Holzstühlen besteht, bestellen ein «Flag», ein afrikanisches Bier, und ein Tonicwasser und füllen unsere Gläser je zur Hälfte damit.

Die Nacht ist schwarz, wird nur teilweise von schwachen Glühbirnen und den paar noch brennenden Feuern erhellt, deren Funken die Finsternis rot sprenkeln, wenn Luft dazugefächert wird. Es stinkt. Fürchterlich. Nach Abfallhalde? Das war noch nie so!

«Die Müllmänner streiken seit einer Woche», erklärt Lotti, «sei froh, dass du die Abfallberge in der Dunkelheit nicht siehst. Guten Appetit!»

Soeben wird uns das Poulet braisé serviert, Pouletstücke, die auf einem durchlöcherten Blech über dem offenen Feuer geröstet, dann mit Öl, Chilischoten und Zwiebeln gewürzt und mit Tomatenscheiben garniert wurden. Der delikate Duft vertreibt den beissenden Gestank. Ich tauche meine Finger in die rostige Konservendose, die mit Wasser gefüllt ist und als Tischbowle dient. Dann tue ich mich an dem gütlich, was mir bei der blossen Erinnerung jedes Mal das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Das Bier ist frisch und kalt und wunderbar. Nach dem zweiten, das wir wiederum mit Tonicwasser verdünnen, weiss ich, dass ich schlafen werde wie ein Murmeltier, und dies trotz der leisen Ahnung, dass die kaltblütig ermordete Kakerlake in meinem Zimmer einen Kumpel haben könnte, der auf Rache sinnt.

Sonntag, 7. März

Dank der Zeitverschiebung von einer Stunde – in der Schweiz ist es schon sieben – bin ich bereits hellwach, als Lotti um sechs Uhr an meine Türe klopft:

«Ich habe gestern vergessen zu sagen, dass das Wasser knapp ist. Falls du duschen willst, hast du jetzt noch höchstens fünf Minuten Zeit. Wir treffen uns in einer Stunde am Kiosk zum Frühstück, tschüss.»

In fünf Minuten kein Wasser mehr? Aufgestanden, ins Badezimmer gehetzt, Wasserhahn aufgedreht – es gibt nur einen mit kaltem Wasser –, unter die Brause gestanden! Als ich von oben bis unten eingeseift bin, erkenne ich, dass alles Hetzen nichts nützte. Das eben noch strömende Nass wird zu einem Rinnsal, unter welchem ich gerade noch einigermassen seifenfrei werde. Den Rest des Schaums tupfe ich mit dem Tuch ab. Afrika.

Ich packe die Reisetasche aus, richte mich ein, gebe meinem Verlangen, unters Bett und in die Ecken zu schauen, um Ungetier auszumachen, wohlweislich nicht nach. Schalte die Klimaanlage, den einzigen Luxus, den Lotti sich gönnt, aus und steige die Treppe hinunter in den Hof des Ambulatoriums. Ouattara steht, obwohl es Sonntag ist, schon da. Im Arm Aziz, seinen vierzehn Monate alten Sohn, den er nach Lottis Mann getauft hat und der an Grösse zugelegt hat. Wie immer trägt er auch heute keine Windeln, sondern nichts als eine Schnur um seinen nackten Unterleib. Der Kleine versteckt sich hinter Ouattaras Hals, als ich ihm zulächle.

«So scheu? Seit wann?»

Ouattara erklärt: «Es gab einen Verrückten im Quartier, der die Kinder gepackt und dann verschleppt hat. Mein Sohn ist nur dank meiner Aufmerksamkeit und meiner Fähigkeit, einen Sprint hinzulegen, mit dem Schrecken davongekommen. Seit diesem Erlebnis lässt er nur noch seine Mutter und mich an sich heran. Aziz will ständig getragen werden! Stellt man ihn auf den Boden, schreit er unverzüglich. Und da meine Frau den ganzen Tag an ihrem Marktstand steht, bin ich es, der sich um den Kleinen kümmert. Meine Arme», fährt Ouattara, ohne Luft zu holen, weiter, «schmerzen inzwischen bedenklich, vor allem der, in welchem ich nach einer Fraktur noch Metall habe; zum Glück ist der Leistenbruch, dessen Operation mir Madame Lotti bezahlte, verheilt. Überhaupt kann ich mich glücklich schätzen, hier zu arbeiten! Wo sonst könnte ich, währenddem ich Geld verdiene, meinen Sohn bei mir haben?»

Als er endlich Luft holt, schaut Aziz seinen Vater verwundert an. Ganz offenbar ist er sich einen solchen Redeschwall von ihm nicht gewohnt.

Als ich durch das orangefarbene Tor in den Slum trete, bleibe ich erst mal stehen, schaue mich um, sehe, dass die Boutique, so wird der kleine Laden vis-à-vis des Ambulatoriums genannt, bereits offen ist, und auch der Kiosk, wo Lotti jeden Morgen punkt sieben frühstückt: gefriergetrockneten, kondensmilchsüssen Kaffee mit einem Stück Baguette, das dick mit Margarine bestrichen ist. Kioske, so werden hier zwei auf zwei Meter grosse, offene Holzhütten genannt, die Getränke ausschenken und auf völlig zerbeulten Bratpfannen, die unseren Lebensmittelinspektoren die Haare zu Berge stehen lassen würden, Spaghetti mit Nierchen wärmen. Ich habe schon davon gegessen, sie sind gut. Ehrlich!

Frauen stehen vor den Türen ihrer Hütten, in denen oftmals bis zu acht Personen auf engstem Raum leben, und wischen Sand. Vögel zwitschern leise. In der Luft liegt der Duft von heissem Öl, in welchem Hefegebäck frittiert wird.

Der Weg hinunter zum Sterbespital führt mich vorbei an zähneputzenden Menschen, die dazu meist keine Zahnbürste, sondern ihre Finger benutzen. Vorbei an Frauen, die sich ihre Kinder auf den Rücken binden. Vorbei an einem kleinen Mädchen im Sonntagsstaat – einem rosaroten, völlig verdreckten Spitzenkleidchen – und schliesslich an einem Mann, der einem anderen stolz seinen Fang präsentiert. Eine weisse und eine graue Taube, die er beide in seiner Rechten hält. Daumen und Zeigefinger fest an die Wurzeln ihrer aufgespannten Flügel gepresst, machen die Vögel keinen Wank. Nur ihre Augen verraten, dass sie noch am Leben sind. Allerdings nicht mehr lange. Sonntagsbraten.

Vor dem Tor des Sterbespitals steht Félix, ein Pfleger der ersten Stunde. Er scheint sich eine frühe Rauchpause zu gönnen. Um mich zu begrüssen, drückt er die Zigarette aus. Dies, obwohl sie ihn – das weiss ich – ein kleines Vermögen gekostet hat. Allerdings tut er es so vorsichtig, dass er sie später noch einmal anzünden kann.

«Ich freue mich», sagt er, «dass du wiedergekommen bist», und rückt seine viel zu grosse Brille zurecht.

«Du trägst eine Brille, seit wann?»

«Ich habe sie schon eine Weile, bloss brauche ich sie je länger, je mehr, so ist das eben», erklärt Félix und fragt dann, ob ich nicht reingehen wolle. Doch, eigentlich will ich, aber ich möchte den Moment der Vorfreude noch etwas auskosten. Die Vorfreude, Arlette, die aus dem Norden stammt und die mit ihren beiden Kindern hier einen Zufluchtsort vor dem Krieg gefunden hat, wieder zu treffen. Und Alphonse, der wie ein König auf seinem Sofa thront, weil kein Bett mehr übrig ist. Den blinden Felix, der meine Stimme lange mit der von Lotti verwechselt hat. Die Kinder Emanuel, Christ und Mohamed. Und natürlich Yusuf. Ich weiss noch nicht, dass dort drinnen neue Gesichter sind, die ich nie vergessen werde. Das von Noël, das von Alimata, das von Antoine.

Nachdem ich den Sand von den Schuhen geklopft habe, betrete ich den Raum, der u-förmig von Zimmern umgeben und von Hoffnung erfüllt ist. Aber auch von Desillusion. Von Ruhe. Aber auch von Rastlosigkeit. Von Leben. Aber auch von Tod. Dass das Sterbespital, verglichen mit vielen anderen, offiziellen Gesundheitsanstalten im Lande, paradiesische Verhältnisse aufweist, weiss ich seit meinem zweiten Besuch, bei welchem Lotti mich in eines der öffentlichen Spitäler geführt hatte. Darüber schreiben darf ich allerdings nicht, das mussten Lotti und ich der dort Dienst habenden Ärztin auf die Hand versprechen. Nur so viel: Es fehlt, von Farbe für die Wände über Betten bis hin zu sterilen Tüchern, an allem. Und das in einem Land, das einmal zu den stabilsten Ländern Schwarzafrikas gehörte. Die politische Unruhe, die Zerrissenheit in Norden und Süden, die schwelenden Konflikte haben die Elfenbeinküste, die bis 1960 unter französischer Kolonialmacht gestanden hatte, den anderen Ländern Schwarzafrikas gleichgemacht.

In Schwarzafrika liegen dreissig der vierunddreissig am wenigsten entwickelten Länder. Unter ihnen rangiert die Elfenbeinküste 2004 auf Platz 163, hinter Nigeria, Tansania und Ruanda. Von den 175 untersuchten Ländern nimmt Sierra Leone den letzten Platz ein. 1999 lag die Elfenbeinküste noch auf Platz 154.