17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

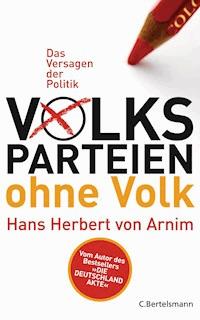

Fesselnder Bericht über den aufhaltsamen Niedergang unserer Parteiendemokratie

Die »politische Klasse« gestaltet die Regeln, die sie eigentlich zügeln sollen, selbst und oft in ihrem Sinne. Den Parteien geht es meist weniger um die Lösung der Probleme als um die Sicherung ihrer Interessen an Macht, Posten und Einkommen. Am deutlichsten wird die Missbrauchsgefahr, wenn die Parteien ihren eigenen Status festlegen. Das hat Folgen auf allen Ebenen: für die Auswahl des politischen Personals ebenso wie für die Qualität der Politik. Die Kluft zwischen Demokratie und Wirklichkeit wächst, politisches Unbehagen breitet sich aus.

Über 40 Jahre lang hat der als »Parteienkritiker« bekannte und gefürchtete Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim zahlreiche Fälle von Machtmissbrauch, viele unmögliche Gesetze der Parteien in eigener Sache aufgedeckt. Und er hatte durchschlagenden Erfolg: Diätenerhöhungen mussten zurückgenommen, überzogene Pensionsregelungen auf ein vernünftiges Maß reduziert, Mehrfachbezüge eingeschränkt werden, der Selbstbedienung aus der Staatskasse wurde ein Riegel vorgeschoben – vor dem Bundesverfassungsgericht hat er die Sperrklauseln bei Europawahlen gekippt, und seine Gutachten trugen zum Diäten- und zum Parteienfinanzierungsurteil bei. Dank Arnim und einer wachgerüttelten Öffentlichkeit stießen Missbrauchs-Versuche – im Bund, auf Länderebene wie auch in der EU – auf empörten Widerstand. Doch mit den Jahren ließ die »politische Klasse« Kontrollen immer raffinierter ins Leere laufen und brachte sogar ganz offensichtlich missbräuchliche Gesetze durch.

Jetzt zeichnet Hans Herbert von Arnim die Ursachen dieser fatalen Entwicklung nach und zeigt, wie es dazu kommen konnte und warum die Öffentlichkeit müde geworden ist, dieser äußerst effektiven Aneignung der Macht durch die Parteien wirksam entgegenzutreten Er legt den Finger in die Wunde, deckt auf, woran es fehlt – und wie die notwendige Kontrolle der Macht wiederhergestellt werden kann.

Die faszinierende Bilanz eines Lebens für eine demokratische Gesellschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zum Buch:

Die »politische Klasse« gestaltet die Regeln, die sie eigentlich zügeln sollen, selbst und oft in ihrem Sinne. Meist geht es den Parteien weniger um die Lösung der Probleme als um die Sicherung ihrer Interessen an Macht, Posten und Einkommen. Am deutlichsten wird die Missbrauchsgefahr, wenn die Parteien ihren eigenen Status festlegen. Das hat Folgen auf allen Ebenen: für die Auswahl des politischen Personals ebenso wie für die Qualität der Politik. Die Kluft zwischen Demokratie und Wirklichkeit wächst, politisches Unbehagen breitet sich aus.

Über 40 Jahre lang hat der als »Parteienkritiker« bekannte und gefürchtete Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim zahlreiche Fälle von Machtmissbrauch, viele unmögliche Gesetze der Parteien in eigener Sache aufgedeckt. Und er hatte durchschlagenden Erfolg: Diätenerhöhungen mussten zurückgenommen, überzogene Pensionsregelungen auf ein vernünftiges Maß reduziert, Mehrfach-bezüge eingeschränkt werden, der Selbstbedienung aus der Staatskasse wurde ein Riegel vorgeschoben – vor dem Bundesverfassungsgericht hat er die Sperrklauseln bei Europawahlen gekippt, und seine Gutachten trugen zum Diäten- und zum Parteienfinanzierungsurteil bei. Dank Arnim und einer wachgerüttelten Öffentlichkeit stießen Missbrauchs-Versuche – im Bund, auf Länderebene wie auch in der EU – auf empörten Widerstand. Doch mit den Jahren ließ die »politische Klasse« Kontrollen immer raffinierter ins Leere laufen und brachte sogar ganz offensichtlich missbräuchliche Gesetze durch.

Wie es dazu kommen konnte und warum die Öffentlichkeit müde geworden ist, dieser äußerst effektiven Aneignung der Macht durch die Parteien wirksam entgegenzutreten, das beschreibt Hans Herbert von Arnim in seinem fesselnden Bericht über den aufhaltsamen Niedergang unserer Parteiendemokratie. Vor allem aber: Er legt den Finger in die Wunde, deckt auf, woran es fehlt – und wie die notwendige Kontrolle der Macht wiederhergestellt werden kann.

Die faszinierende Bilanz eines Lebens für eine demokratische Gesellschaft.

Zum Autor:

Foto: © Peter Wilking, Speyer

Hans Herbert von Arnim, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler, früherer Rektor der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und Verfassungsrichter in Brandenburg, hat Machtmissbrauch, Inkompetenz und Opportunismus in den politischen Parteien besonders nachhaltig angeprangert. Der Autor zahlreicher Bestseller, u.a. »Staat ohne Diener«, »Fetter Bauch regiert nicht gern«, »Die Deutschlandakte«, »Die Selbstbediener« und »Die Hebel der Macht und wer sie bedient«, gehört zu den besten Kennern unserer Wahlsysteme und Parteienstrukturen.

Hans Herbertvon Arnim

Macht braucht Kontrolle

Warum wir unsere Demokratie neu denken müssen

Erfahrungen mit 75 Jahren Parteienstaat – Ansichten eines streitbaren Demokraten

Wilhelm Heyne Verlag

München

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe 2024

Copyright © 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Caroline Kaum

Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-32384-4V001

www.heyne.de

Für Tulli

Inhalt

In eigener Sache

Einleitung: Konstruktive Kritik hält Demokratie lebendig

Von der Zukunft unserer Demokratie: Warum es jede Mühe wert ist, um dieses Gut zu streiten

Politik über die Köpfe der Menschen hinweg

»Das Imperium schlägt zurück«

Wenn notwendiger Kritik kaum noch Taten folgen

Wie alles begann: Parteilichem Machtmissbrauch wird kein Riegel vorgeschoben

1949: »Cave canem« – Angst vor dem Volk

1990: Demokratiereform verpasst

Parlamentarische Crux: Missbrauchsgefahr bei Entscheidungen in eigener Sache

Indemnität von Abgeordneten: Verhinderte Waffengleichheit bei Kritik am Parlament

Zur demokratischen Perspektive: »von unten« statt »von oben«

von Arnim, der »Parteienkritiker« – Was dieses »Etikett« im wirklichen Leben bedeutet

Eine persönliche Heldin: Elisabeth Selbert

I. Die prägenden Anfänge: Auf dem Weg zum »Parteienkritiker«

Dem Störenfried droht der Rausschmiss

Tennis – frühe »Schule des Lebens«

Der Umschwung: Eine Wette und ihre Folgen

Was mir die Eltern mitgegeben haben

Unbewusst weitreichend: Die Entscheidung, Jura zu studieren

Den Horizont erweitert und der Politik nähergekommen: Zweitstudium der Volkswirtschaft

Was für ein Glück: Tulli!

Erste Begegnung mit einem Lebensthema

Mehr als eine Promotion: Die Lust am wissenschaftlichen Arbeiten

Zeitloses Dissertationsthema: Verfall des betrieblichen Ruhegeldes

Sechs bleibende Einsichten – und eine siebte

II. Das Gemeinwohl im Sinn: Am wissenschaftlichen Institut des Bundes der Steuerzahler

Die Anfänge im Institut – und ihre lebensprägende Wirkung

Im Fokus der KBI-Tätigkeit: Themen, die nicht an Aktualität verlieren, leider.

Staatsverschuldung: Süßes Gift des Schuldenmachens

Verdrängtes Thema: Alterssicherung

Undurchdringliches Steuersystem mit vielen Partikular-Privilegien

Erster Auftritt als »Parteienkritiker«: Das Diätenurteil des Bundesverfassungsgerichts

Kleine Geschichte der Diäten

»Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache«: Endlich als eigenes Konzept (und demokratische Crux) anerkannt

Grundlage für die Aufdeckung diverser Versorgungsskandale

Zu eigenen Gunsten: Einseitige Umsetzung des Diäten-Urteils durch den Bundestag

Landtage auf Abwegen

Funktionszulagen: Bezüge durch die Hintertür

Diätenpraxis: Vom unabhängigen Abgeordneten zum Parteifunktionär

45 Jahre Abgeordnetengesetz – privilegiengespickt und immer noch verfassungswidrig

Gesetzes- und Haushaltsvorbehalt

III. Der interdisziplinäre Blick: Wirtschaftspolitik für Juristen

Premiere als Lehrbuchautor

600 Klausuren: Korrekturarbeit in Nachtschicht

IV. Gemeinwohldefizite im Fokus: Habilitationsschrift und echtes demokratisches Anliegen

Ein eigener staatsrechtlicher Ansatz – und viele Gutachten

Nicht immer gern gesehen: Pluralismuskritik

Gastspiele in München und Marburg: Wie interdisziplinäres Denken die wissenschaftliche Karriere erschwert

V. Ämterpatronage – Das schleichende Gift im Parteienstaat. Versuchtes Entrée in Bayreuth und was daraus wurde

»An Ämterpatronage rührt man nicht«

Schwer nachweisbares Instrument der Macht

Verstoß gegen alle guten Grundsätze

Bestenauslese?

Gewaltenteilung?

Unabhängige Rechnungshöfe?

Demokratisches Prinzip?

Politischer Wettbewerb?

Politische Bildung?

Das Problem politischer Beamter

Wirksame Sanktionen gegen Ämterpatronage?

Ämterpatronage wird öffentlich – im staatsrechtlichen Tagungsdiskurs

Ämterpatronage – Beispiele aus dem politischen und universitären Leben

Frühere Fälle

Der Fall Lars Brocker

Vetternwirtschaft an Hochschulen

VI. Lehrstuhl in Speyer und ein politisch nicht immer bequemer Professor

Es geschah am Himmelfahrtstag: Staatsrechtslehrer-Vortrag in Innsbruck

Fruchtbare Arbeit an der Hochschule

Parteienfinanzierung und ihr Missbrauch: Leitthema des »Parteienkritikers«

Sechs Konstellationen von parteilicher Selbstbegünstigung

Eine Kommission von nicht-unabhängigen Nicht-Sachverständigen

Parteienfinanzierung auf Umwegen: Fraktionen, Stiftungen und Mitarbeiter

Warum der herrschende Parteienbegriff zu kurz greift

Staatliche Parteienfinanzierung kleingerechnet

Politikfinanzierung »druckreif«: Ein Buch, das aufklärt und nachwirkt

Neues Heim und echte Begegnungsstätte

Konsequent interdisziplinär: Eine fächerübergreifende Staatslehre der Bundesrepublik

Ein streitbarer Rektor – und wie die Politik darauf reagierte

Gutachten und Hilferufe

VII. Verfassungsrichter in Brandenburg – und eine Frage der inneren Einstellung

VIII. Von den USA über Lübeck in den »Ruhestand«, der keiner war und ist

Gastprofessur in Lübeck

Rheinland-Pfalz: Quittung für den Kritiker

IX. David gegen Goliath: Was ein Einzelner bewegen kann

Meine Arbeit als »investigativer Professor« und die Politikskandale der 80er- und 90er-Jahre

1988: Täuschung der Öffentlichkeit: Der hessische Diätenfall

1991: Der Hamburger Versorgungsskandal

1992: Kaum im Amt, schon voll versorgt. Oskar Lafontaines Saarland

Elogen, die schwindlig machen könnten

Reaktionen der Politikwissenschaft

Die Arrivierten mögen nicht, wenn man in ihrem Garten grast

Was sagen ausländische Politikwissenschaftler?

Autor in Publikumsverlagen

Populärwissenschaftliche Sachbücher bereichern das Schaffen

Vom schönen Schein der Demokratie: Ein Buch und seine Folgen

X. Kritisches Engagement – Spiegel der Verfasstheit unserer Republik

1992: Das Parteienfinanzierungsurteil

Die Sendler-Kommission – stieß nicht auf Gegenliebe

Spät oder (noch) nicht bereinigte Verfassungswidrigkeiten

1995: Der Bundestag: Verfassungsänderung in eigener Sache – Der gescheiterte Coup

Der geplante Diätensprung durch Koppelung an Bundesrichtergehälter

Eine »Ermächtigungsvorschrift« für weitere Erhöhungen

Ein »Meisterstück« an Intransparenz schon im Vorfeld: täuschen, verstecken, desinformieren

Ein Taschenbuch im Eiltempo

Kritiker im Kreuzfeuer

Der Appell von 86 Staatsrechtslehrern und -lehrerinnen

Der Bundesrat spielt nicht mit

Geschichtsklitterung

Dennoch: Ein neues Diätengesetz mit »Orientierung« an Bundesrichtern

1997: Der Fall Cornelia Yzer offenbart Haarsträubendes

1998 ff.: Waschen von Schwarzgeld in Bayern und Nordrhein-Westfalen

Die Lage in Bayern

Die Lage in Nordrhein-Westfalen

Roland Bergers Hofkommission: Raffinierte Tricksereien

Der Bund der Steuerzahler – nicht mehr, was er einmal war

2003: Das Europäische Parlament: Ausholen zum großen Coup

Ein Aufsatz und ein Brief an den Kanzler

Das Europäische Parlament verschließt wohlweislich die Augen

Ein Fernsehmagazin greift das Thema auf

Die Bild-Zeitung springt auf

Eine Streitschrift zum Jahreswechsel

Die Medien fangen richtig Feuer

68 Prozent mehr Rente

Scheitern des Statuts

Ein gerichtliches Nachspiel

Ein neues Statut, doch Ungleichgewichte bleiben

Indexierung – ja oder nein?

2011: Beschwerde erfolgreich – Fünfprozentklausel bei deutschen Europawahlen verfassungswidrig

2014: Dreiprozentklausel ebenfalls verfassungswidrig

Ein unmögliches Gesetzgebungsverfahren

Gerichtsbashing und Wiedereinführung der Sperrfrist über Bande?

2013: Ein Bayern-Buch und seine Wirkung

Politikfinanzierung: Bayern hat die Nase vorn

Gegen-Pressekonferenz der Landtagspräsidentin

Eine Journalistin lässt nicht locker

Die Volkswahl von Bürgermeistern: Direkte Demokratie als Reformmotor

Elf bleibende Erkenntnisse

XI. Themen, die nichts an Aktualität verloren haben: Von Wahlen ohne Auswahl bis hin zu Blitzgesetzen im Parlament

Wahlen ohne Auswahl

Tatsächlich freie Wahlen?

Personenwahl als demokratische Alternative

Folgen für die Demokratie

Klage gegen die Europawahl 2009

Anpassung an die Jetztzeit dringend erforderlich

Direktwahl von Ministerpräsidenten

Zu Wahlverfahren und Rolle des Bundespräsidenten – und seiner überzogenen Pension

Funktionszulagen: Umgehung des Rechts

Verfassungsrechtlicher Grundsatz: Verbot von Funktionszulagen

Massenhaft Verstöße

Die Rolle der Rechnungshöfe

Gegen die mangelhafte Kontrolle verdeckter Parteienfinanzierung

Strategischer Personalwechsel: Statt Michael Gerhardt kommt Peter Müller

Beugt sich das Gericht der politischen Klasse?

2017: Blitzgesetze in Baden-Württemberg: Erhöhungen im Schweinsgalopp

2017: Blitzgesetz in Rheinland-Pfalz – und ein politstrategischer Trick

2020: Abgeordnetenhaus von Berlin. Ein Tollhaus

Das Buch zum Diätenhoch

Unverdienter Lotteriegewinn für »langgediente« Abgeordnete

Krösus durch Selbstbedienung

Kaum Hoffnung auf wirksame Kontrolle

XII. Zur aktuellen Lage: XXL-Parlamente und Abgeordnetenkorruption

Der überdimensionierte Bundestag

Von 598 auf 736

Das bisherige Wahlrecht macht es möglich …

… ist durch den Wandel der Verhältnisse aber überholt

Das neue Wahlgesetz der Ampel-Parteien: Ein Tohuwabohu

Wahlrecht als Hebel der Parteimacht

Prozessdesaster: Die Bundestagswahl 2021 in Berlin

Straftatbestand: Abgeordnetenkorruption (§ 108e StGB) – endlich wird auch das Ausnutzen der Abgeordnetenstellung erfasst (§ 108f StGB)

XIII. Hat der öffentliche Wind sich gedreht?

Wertewandel

Bund der Steuerzahler: Kooperation statt Konfrontation

Abschreckende Beispiele im Ausland

Themen, die alles überschatten

Kann das »gute Deutschland« denn Mängel haben?

Die AfD

»Populismus«-Vorwürfe

Einseitigkeit in Medien und Politikwissenschaft?

Die Grünen gehören inzwischen zum Establishment

Angleichung der etablierten Parteien und institutionalisierte Verantwortungslosigkeit

Gezielte Besetzung von Kontrollorganen

Umgehungstaktik via EU

Neue Formen der Kritik? Der Satiriker und die Verlockung politischen Komforts

XIV. Der kritische Blick auf das Parteiensystem als Motor demokratischer Weiterentwicklung

Anhang

Anmerkungen

Register

In eigener Sache

Gegenstand dieses Buches ist einmal mein privater und beruflicher Werdegang. Dazu gehören auch die spektakulären Erfolge, die ich vor allem im Bereich der Politikfinanzierung und des Wahlrechts erzielen konnte. Im Zusammenwirken mit Medien und oft auch dem Bund der Steuerzahler gelang es, krasse politische Missbräuche aufzudecken und sogar abzustellen. Doch die Verhältnisse haben sich inzwischen gewandelt, nicht zuletzt durch das Wirken der Parteien selbst. Was früher gelang – die Öffentlichkeit zu mobilisieren und Fälle von parteilicher Selbstbedienung zu verhindern –, scheint seit einigen Jahren immer weniger möglich. Welche Ursachen es dafür gibt und wie dem abzuhelfen wäre, das will dieses Buch aufzuklären helfen.

In eigener Sache meint aber auch »In eigener Sache entscheiden« und betrifft Abgeordnete, Regierungen, Fraktionen und Stiftungen (und die hinter ihnen stehenden politische Parteien), die bei Beschlüssen über ihren eigenen Status nicht unbefangen sind. Sie sind deshalb leicht versucht, sich der Parlamente, der Gesetzgebung und sonstiger Institutionen des Staates zu bedienen, um seine Macht und seine Ressourcen an Geld und Posten auszubeuten. Umso wichtiger wäre es, die mangelnde Neutralität der parteilichen Akteure beim Handeln in eigener Sache wirksam auszugleichen. Doch die Kontrollen leiden Not: Die Gewaltenteilung, deren klassischer Zweck die Verhinderung von Missbrauch ist, läuft leer. Das sieht man schon daran, dass Mitglieder der Regierung, also der Führung der Exekutive, gleichzeitig der Legislative, dem Parlament, angehören. Profitiert dann auch noch die parlamentarische Opposition von der »Selbstbedienung«, erlahmt auch ihr Widerstand. Der Wettstreit von Regierung und Opposition und die daraus resultierende Mäßigung der Staatsmacht entfallen. Selbst in Verfassungsgerichte, Rechnungshöfe, Sachverständigenräte, Einrichtungen der politischen Bildung und den öffentlichen Dienst berufen die Parteien ihre Leute. Die Folge ist: Die »politische Klasse« gestaltet die Regeln, die sie eigentlich zügeln sollten, oft selbst und in ihrem Sinne. Das aufzuzeigen und möglichst gegenzuhalten, war Ansporn für meine Arbeit. Um die Mechanismen, die hierbei am Werk sind, und die Gründe für das zunehmende politische Unbehagen, das die fatale Entwicklung begleitet, geht es in diesem Buch.

Einleitung: Konstruktive Kritik hält Demokratie lebendig

Von der Zukunft unserer Demokratie: Warum es jede Mühe wert ist, um dieses Gut zu streiten

Politik über die Köpfe der Menschen hinweg

Als ich im Frühjahr 2019 damit begann, diesen Text zu verfassen, wurde viel über die Erosion der Demokratie diskutiert. Zeitungen und Talkrunden im Fernsehen waren voll davon. Ein allgemeines Unbehagen am Funktionieren der zentralen Mechanismen unserer politischen Willensbildung machte sich unter den Menschen breit.1 Immer mehr Bürger meinten, Politik werde über ihre Köpfe hinweg gemacht2 und dringende Maßnahmen würden verschleppt. Ein unübersehbares Beispiel, wenn auch vielleicht nicht das wichtigste, war die lange überfällige Verkleinerung des viel zu großen Bundestags. Ganz im Gegensatz zu diesem lang andauernden Findungsprozess gingen und gehen Erhöhungen von Diäten oder Parteienfinanzierung oft blitzschnell über die parlamentarische Bühne, ohne dass der Bürger darauf auch nur den mindesten Einfluss besitzt.

Bundespräsidenten hatten immer wieder zu Reformen aufgerufen, so Richard von Weizsäcker mit seinem Vorwurf, die meisten würden die zentrale »Rolle der Parteien entweder nicht durchschauen oder lieber mit Schweigen übergehen«. Roman Herzog hatte einen Ruck gefordert, der durch Deutschland gehen müsse, ohne allerdings eine Lösung der Probleme aufzuzeigen. Im Herbst 2018 hatte Frank-Walter Steinmeier zusammen mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen »call for papers« ausgerufen, mit dem er vor allem junge Politikwissenschaftler animieren wollte, sich Gedanken über unsere Staatsform zu machen und entsprechende Analysen und Vorschläge zur Verbesserung der Demokratie vorzulegen.3 Doch der Demokratiepessimismus hat seither nicht nachgelassen,4 wie auch die Rechtswissenschaftlerin Angelika Nußberger 2021 in ihrem Mannheimer Referat auf der Staatsrechtslehrertagung darlegte5 und Umfragen es bestätigen.

Mich erinnert das gegenwärtige Unwohlsein über den Status quo unserer bundesrepublikanischen Demokratie unwillkürlich an die öffentliche Rede, die ich am 2. November 1993, also vor rund 30 Jahren, bei Übernahme des Rektorats der Speyerer Hochschule gehalten hatte. Bereits damals beschäftigte ich mich mit der Ausgestaltung dieser – trotz aller Mängel – immer noch besten aller Staatsformen. Angesichts der momentanen Verfasstheit unserer Republik erscheint meine damalige Kritik heute umso mehr berechtigt. Viele der seinerzeit georteten Defizite bestehen immer noch, und neue sind hinzugekommen. Umso wichtiger, dieses wertvolle Gut wieder zu stärken, selbst wenn das notwendigerweise bedeutet, bestehende Schwachstellen im Sinne einer positiven Veränderung genau auszuleuchten.

»Hat unsere Demokratie Zukunft?«,6 hieß mein Vortrag 1993 nicht von ungefähr: Drei Jahre zuvor war das kommunistische Regime zusammengebrochen, der 80 Jahre währende Kampf der Systeme schien endgültig für Marktwirtschaft und freiheitliche Demokratie entschieden. Doch mit dem Triumph des Westens und der Abwendung der Menschen vom totalitären Kommunismus und seinen Verheißungen waren auch die von ihm ausgehende existenzielle Bedrohung und die Bindungen entfallen, die uns bis dahin zusammengehalten hatten. Im Vergleich zur Praxis des ideologischen Gegners hatte das westliche System immer noch gut ausgesehen. Doch mit dem Wegfall der Alternative wurden wir freier, auch nach seinen Schwächen und seiner Zukunft zu fragen und es auf den Prüfstand zu stellen.

Bei meinem Vortrag damals war die Aula der Hochschule brechend voll; die Veranstaltung wurde sogar in das benachbarte Auditorium Maximum übertragen. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hatte gerade seine viel beachtete Parteienkritik7 veröffentlicht und mich in die von ihm berufene Parteienfinanzierungskommission geholt, deren Bericht8 inzwischen vorlag. Ich selbst hatte, zusammen mit dem Bund der Steuerzahler, in zähem öffentlichem Kampf eine Reihe von Versorgungsskandalen aufgedeckt, etwa in Hessen und im Saarland, worüber die Medien ausführlich berichtet hatten (siehe hier, hier). Kurz vor Antritt des Rektorats hatte ich zudem zwei Bestseller geschrieben9 und eine Sammlung von Aufsätzen in Buchform publiziert.10 Kurzum, ich war mit meinen Themen öffentlich präsent.

Und auch mit der Resonanz auf meine Rektoratsrede hätte ich eigentlich zufrieden sein können. Die FAZ druckte sie ab11 und die Teleakademie des Süddeutschen Rundfunks sendete sie in voller Länge.12

Weniger erfreulich aber war die Reaktion unter Politikern. Hier erhob sich ein ebenso unerwarteter wie heftiger Sturm der aufgesetzten Entrüstung. Sogar im Plenum des Deutschen Bundestags – es ging in der Sitzung vom 12. November 199313 um eine neue gesetzliche Regelung für die Fraktionen (siehe hier) – überboten sich die Volksvertreter in Beschimpfungen und unverhohlenen Drohungen gegen den Professor aus Speyer: »Wir müssen uns diesen Kritiker etwas genauer ansehen«, kündigte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Joachim Hörster damals an.14 Und Torsten Wolfgramm, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, wurde – unter »Heiterkeit im ganzen Haus« und »lebhaftem Beifall der FDP, der CDU/CSU und der SPD«, wie das offizielle Protokoll vermerkt, – noch deutlicher: »Wenn mir Hans Herbert ›ohne Bindestrich‹ vor’s Schienbein tritt«, dann haut »Torsten ohne ›h‹ … ihn … auf die Nase.«15 Statt auf meine Kritik einzugehen und Gegenargumente anzuführen, drohte man mit Repressalien. »Das Hohe Haus«, so kommentierte der Staatsrechtler Hans Meyer, konnte sich »nicht genug tun, ein Scherbengericht […] auf Kosten eines abwesenden Dritten […] abzuhalten und dabei die Grenzen […] des guten Geschmacks weit hinter sich zu lassen.«16 Sarkastisch merkte der Abgeordnete Werner Schulz (Bündnis 90/Die Grünen) an, man hätte meinen können, »das Gespenst derer von Arnim« schwebe »über dieser Debatte«. Die »Unbelehrbarkeit« der großen Mehrheit des Hauses »in Sachen Geld« kenne »offenbar keine Grenzen«.17

Die Äußerungen der Abgeordneten, die hier wörtlich wiedergegeben werden, um das Niveau der Diskussion zu illustrieren, und der Applaus ihrer Fraktionen zeigten: Wer Kritik äußert und dabei Dinge anspricht, die der Politik unangenehm sind, der muss mit Beschimpfungen und Drohungen rechnen. Heute klagen viele über Populismus und abwegige Parolen, die sich der Realität verweigern. Genau damit aber wurde ich immer wieder konfrontiert. Statt sich mit meinen Argumenten auseinanderzusetzen, erlebte ich persönliche Diskreditierung, man stellte mich in die populistische Ecke – und zwar seitens der etablierten Politik selbst.18

Das war übrigens kein Einzelfall. Auch bei anderen Auseinandersetzungen zeigte sich immer wieder, wie sklavisch die Verteidiger aufgedeckter Kungeleien Arthur Schopenhauers ironisch-sarkastischem Ratschlag für Streitgespräche folgen, man solle, wenn sachliche Argumente fehlen, zu persönlichen Beleidigungen des Gegners übergehen und seine Motive in Zweifel ziehen (siehe hier): Für denjenigen aber, der etwas bewegen will, darf eine derartige »Rhetorik« kein Grund sein, sein Engagement einzustellen. Ein Grundsatz, der mein Handeln stets geleitet hat.

»Das Imperium schlägt zurück«

…überschrieb die Hamburger Morgenpost ihren Artikel, als kurz nach den geradezu kindlich-albernen Verlautbarungen und Drohungen von 1993 aus dem Bundestag der Bundesrechnungshof nach Speyer in Marsch gesetzt wurde, um das vom Bund mitfinanzierte Forschungsinstitut der Hochschule zu durchleuchten.19 Den Leuten vom Rechnungshof war ihr Auftauchen in Speyer spürbar peinlich, als sie mir dann im Rektoratszimmer gegenübersaßen. Schließlich ist ihre Unabhängigkeit im Grundgesetz verankert. Wenn aber der Bundestag sie bitte, meinten sie, könnten sie sich dem kaum versagen.

Der Rechnungshof hielt die Hochschule zwar wochenlang in Atem, konnte aber nichts Anstößiges feststellen. Er empfahl im Gegenteil eine Aufstockung des Personals der Hochschule und des Speyerer Forschungsinstituts. Das kam uns in den Folgejahren bei Haushaltsverhandlungen mit der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei (und später mit dem Wissenschaftsministerium) sehr zupass. Der Schuss, mit dem der Bundestag als Reaktion auf meine Rektoratsrede auf die Hochschule gezielt hatte, ging also nach hinten los. Als die Universität (wie sie neuerdings heißt) im Jahre 2022 ihren 75. Geburtstag feierte, habe ich daran wieder erinnert.20

Sicher war es auch kein Zufall, dass ich persönlich einer Steuerprüfung des Finanzamts unterzogen wurde, die aber ohne Beanstandung blieb. Vielleicht um Nadelstiche der Politik gegen mich etwas zu kaschieren, wurden, wie man mir berichtete, auch andere Speyerer Professoren geprüft. Ein ebenfalls vom Finanzamt heimgesuchter Kollege gab jedenfalls mir, und das auch nur halb belustigt, dafür »die Schuld«.

Ich zog daraus einen Schluss, der sich im Laufe meines weiteren Lebens immer wieder aufs Neue bewahrheitet hat: Die Folge von Schmähungen und Drohungen einerseits und Lobpreisungen andererseits bestätigt, dass man sich durch nichts vom einmal als richtig erkannten Weg abbringen lassen sollte, auch wenn man dafür öffentlich unter Beschuss gerät. Erst recht heißt es, Erfolge nicht überzubewerten und die Bodenhaftung nicht zu verlieren, selbst wenn man gelegentlich in den Himmel gehoben wird. Der nächste Tiefschlag ist schon unterwegs. Im besten Fall weiß man, ihn zu nehmen.

Mein Tennispartner Ulrich Maierski präsentierte mir einst als Motto Bert Brechts Worte:

»Die Schwachen kämpfen nicht.

Die Starken kämpfen vielleicht eine Stunde lang.

Die noch stärker sind, kämpfen viele Jahre.

Aber die Stärksten kämpfen ihr Leben lang. Diese sind unentbehrlich.«

Eine Aussage, die vielleicht etwas hochgegriffen erscheinen mag. Wenn sie uns alle jedoch zu mehr Aufrichtigkeit und Engagement bewegen kann, hat sie bereits ihren Zweck erfüllt.

Wenn notwendiger Kritik kaum noch Taten folgen

Die unerwartet gehässige Verteufelung meiner Person nach dem Rektoratsvortrag und der Versuch, mich »mores zu lehren«, indem man den Rechnungshof und wohl auch die Steuerprüfung nach Speyer in Gang setzte, erscheinen mir, rückblickend gesehen, geradezu als Vorboten sich verstärkenden Widerstandes gegen Kritik, so berechtigt letztere auch immer sein mag.

Im Laufe meiner Karriere konnte ich spektakuläre Fälle krasser »Selbstbedienung« im parlamentarischen Betrieb aufdecken. Spürte aber auch zunehmend den daraufhin einsetzenden Gegenwind. Nach meiner Erfahrung kann ich sagen – und tue das mit Sorge: Am Ende haben die andauernden Bemühungen politischer Kartelle, sich den Kontrollen zu entziehen, sie zu schwächen oder die Kontrollinstanzen selbst zu übernehmen, zur Folge, dass es den »Selbstbedienern« neuerdings gelingt, mit Gegenmaßnahmen, zu denen auch Angriffe auf die Persönlichkeit gehören, oder aufgrund für sie günstiger Entwicklungen grob missbräuchliche Regelungen durchzusetzen. In dieser Hinsicht seien auch die Grünen genannt, die sich nun selbst unangemessene Versorgungsprivilegien bewilligen, was früher undenkbar gewesen wäre (siehe hier).

Vor 30 Jahren war die Lage noch anders. Ich erlebte selbst, was begründete und öffentlichkeitswirksam platzierte Kritik hier bewegen konnte wie beispielsweise im Diäten- und Versorgungsfall in Hamburg geschehen. Dort konnte 1991 nach langer öffentlicher Auseinandersetzung ein unmögliches Abgeordnetengesetz verhindert und zugleich erreicht werden, dass ein Versorgungsgesetz für Senatoren, an dem das Abgeordnetengesetz Maß genommen hatte, mit Rückwirkung aufgehoben wurde. Dieses vier Jahre vorher beschlossene Gesetz war in einem regelrechten Camouflage-Verfahren in nur zwei Stunden durch mehrere Ausschuss- und Plenarsitzungen des Hamburger Parlaments gepeitscht worden. Als beide Gesetze gescheitert waren und das ganze Ausmaß der heimlichen Selbstbereicherung nicht mehr vertuscht werden konnte, kamen Kommissionen zum Einsatz, um die kaum glaublichen Vorgänge zu untersuchen und vorbildliche Regelungen zu erarbeiten (siehe hier).

Diese Zeiten aber scheinen inzwischen vorbei, seitdem die Politik es versteht, Kritik auf verschiedene Weise abzumildern und auszumanövrieren. Das zeigt das Beispiel des Landes Berlin. Im Jahre 2020 hatte das viel zu große Abgeordnetenhaus seine Diäten mitten in der Wahlperiode um 58 Prozent erhöht, womit seine Mitglieder sich um 51 Millionen Euro reicher machten. Das gelang ihnen auch deshalb, weil Grüne und Linke mit von der Partie waren. Früher hatten diese mich beim Kampf gegen missbräuchliche Gesetze noch meist unterstützt. Zudem stand Corona vor der Tür und stellte medial alles andere in den Schatten.

Aber das war es nicht allein. Warum gelang 2020 nicht, was 1991 erreicht werden konnte: ein völlig maßloses Selbstbedienungsgesetz durch öffentlichen Druck zu kippen? Welche Mittel und Methoden haben die Parteien entwickelt, um sich auch berechtigter öffentlicher Kritik zu entziehen? Dies sind Fragen, die wir in diesem Buch immer wieder zu beantworten versuchen.

Eines aber ist ganz klar: Wenn im Folgenden den idealen Zielen die bundesrepublikanische Wirklichkeit gegenübergestellt und daraus demokratische Defizite abgeleitet werden, sollte doch das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden. Unsere Demokratie ist zwar verbesserungsbedürftig. Das darf aber nicht dazu führen, ihre Prinzipien zu verleugnen, sondern immer wieder zu versuchen, deren Realisierung näher zu kommen. Insofern sei deutlich formuliert: Dieses Buch eignet sich definitiv nicht dazu, von Extremisten missbraucht zu werden. Es ist ganz im Gegenteil ein Plädoyer, Demokratie und Rechtsstaat zu stärken.

Wie alles begann: Parteilichem Machtmissbrauch wird kein Riegel vorgeschoben

1949: »Cave canem« – Angst vor dem Volk

Viele Defizite unseres politischen Systems hängen damit zusammen, dass unsere Republik sich von Anfang an einem Dilemma gegenübergesehen hatte: Als die Bundesrepublik aus der Taufe gehoben wurde, hielt man nicht mehr viel vom Volk, wollte aber dennoch eine Demokratie errichten. Der Parlamentarische Rat war, als er 1948/49 das Grundgesetz unter erheblicher Einflussnahme der westlichen Besatzungsmächte ausarbeitete, von einem gewissen Misstrauen gegenüber den Menschen erfüllt, die – so jedenfalls die übliche Lesart – Hitler an die Macht gebracht hatten. Tatsächlich waren es der Reichspräsident Hindenburg und der Reichstag, die – auch mit Unterstützung anderer Parteien als den Nationalsozialisten – Hitler zum Reichskanzler gemacht und das Ermächtigungsgesetz beschlossen hatten. Der spätere Bundespräsident, Theodor Heuss, der 1933 selbst dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt hatte, nannte das Volk damals im Parlamentarischen Rat einen tollwütigen Hund, vor dem man die junge Republik schützen müsse. »Cave canem!« lautete seine Warnung.21

Zudem waren die meisten Mitglieder des Parlamentarischen Rats in ihrer Aufbruchsstimmung nach Überwindung der Nazidiktatur von ethischem Ideal und Gemeinsinn erfüllt, ohne zu berücksichtigen, dass diese Werte bei späteren Politikergenerationen nicht mehr unbedingt vorausgesetzt werden konnten. Jedenfalls wurde die Einführung auch von direkter Demokratie zum guten Teil durch die Idee von – am Gemeinwohl orientierten – Amtsträgern ersetzt. Das mag auch erklären, wie sehr die Beratungen zum Grundgesetz als innere Angelegenheit der Ratsmitglieder, der Parteien und der Besatzungsmächte betrachtet wurden und wie wenig sie in Kontakt mit der Öffentlichkeit standen. Tatsächlich war kaum je eine andere westliche Verfassung unter so wenig Publizität zustande gekommen.22

Man sah damals im Volk ein unreifes Mündel, das erst noch zur Demokratie erzogen werden müsse. Deshalb scheute man davor zurück, ihm Macht anzuvertrauen. Das hatte und hat gravierende Folgen für den verfassungsmäßigen Status der Republik: Weder war der Parlamentarische Rat vom Volk gewählt worden, noch wurde das Grundgesetz einer Volksabstimmung unterzogen. Referenden, Volksbegehren und Volksentscheide wurden und werden den Bürgern im Bund vorenthalten, obwohl solche Volksrechte in den Nachkriegsverfassungen von Ländern wie Bayern und Hessen ganz selbstverständlich enthalten sind – und diese Verfassungen waren damals übrigens selbst per Volksentscheid angenommen worden.

Auch von wichtigen Personalentscheidungen wird das Volk bis heute ferngehalten: Der Bundespräsident wird nicht vom Volk gewählt, sondern faktisch von Parteiführern bestimmt. Der Bundesrat besteht nicht aus direkt vom Volk gekürten Senatoren, sondern aus den Ministerpräsidenten der Länder. Selbst die meisten Parlamentsabgeordneten werden in Wahrheit nicht vom Volk gewählt, sondern von den Parteien bestimmt. Damit wird den Bürgern ihr demokratisches Königsrecht genommen. Sie bestimmen zwar die Größe der Parlamentsfraktionen, doch selbst dieses Recht wird einem Teil von ihnen durch Sperrklauseln entzogen. Auch über Verfassungs- und Bundesrichter sowie Rechnungshofpräsidenten entscheiden die Parteien. Wer Kanzler (oder Ministerpräsident in den Ländern) wird, liegt ebenfalls zum guten Teil in der Hand von Parteiführern.

Nach gängiger Doktrin bestimmen die Wähler, wer regiert. Sieht man aber genauer hin, trifft das nur ausnahmsweise zu, dann nämlich, wenn ein »Parteien-Lager« gewinnt, das sich schon vor der Wahl auf eine Koalition festgelegt hatte. Solche von Politikern als »Ausschlusseritis« verächtlich gemachte vorherige Festlegungen gibt es heute aber nur noch selten. Stattdessen schließen die Parteien vor der Wahl kaum eine Koalitionsmöglichkeit aus. Sind, wie zum Beispiel nach der Bundestagswahl 2021, drei oder vier Regierungsmehrheiten rechnerisch möglich, entscheiden faktisch Partei- und Fraktionsführungen in Koalitionsverhandlungen, also nach der Wahl und über die Köpfe der Bürger hinweg, wer die Mehrheit im Parlament erhält und die Regierung stellt. Die Bürger kaufen bei der Wahl also, zugespitzt formuliert, »die Katze im Sack«,23 ihre Stimme wird teilweise entwertet. Nach demokratischen Prinzipien sollten jedoch eigentlich sie darüber entscheiden, wer regiert und wer opponiert.24

Dass dem Volk möglichst wenig Macht anvertraut wurde, wollte man aber nicht offen zugeben und dekorierte deshalb die Realität mit demokratischen Formeln wie »Volksherrschaft« und »Volkssouveränität«.

Angesichts dieser demokratischen Defizite sprach ich in meinem Vortrag 1993 auch davon, dass wir in Wahrheit keine echte Demokratie hätten. Das war vielleicht etwas zugespitzt, schien mir aber mit Blick auf die zahlreichen Schwachstellen nicht unberechtigt. Ich wollte meine Hörer aufrütteln. Denn auch Jahrzehnte nach dem Neuanfang, als das Volk sich längst demokratisch bewährt hatte, war seine Machtlosigkeit nicht revidiert, sondern im Gegenteil weiter vertieft worden. Dabei hatte man damals eine solche Revision für die Zukunft versprochen, im Grundgesetz also ein bloßes Provisorium gesehen. Nach einem Dreivierteljahrhundert demokratischer Praxis aber sollte das Volk nicht mehr im Stadium teilweiser Unmündigkeit gehalten werden.

Wenig erstaunlich, doch höchst prekär: Dem längst fälligen Abbau von Demokratiemängeln widersetzen sich diejenigen Kräfte, die sich inzwischen etabliert haben, vor allem die politischen Parteien, die längst die Position des Volkes eingenommen hatten. Schlimmer noch: Sie besetzen auch die rechtsstaatlichen Einrichtungen und versuchen damit die Kontrolle eigenen Machtmissbrauchs lahmzulegen.

Wie konnte es dazu kommen? Nach dem Zusammenbruch 1945 waren die demokratischen Parteien in der sogenannten Stunde Null in ein Machtvakuum gestoßen – auch angesichts der politischen Vorbelastung mancher konkurrierender Einflussgruppen.25 Über Jahrzehnte hinweg haben sie in der Folge ihre Stellung gestärkt und ihre Macht in praktisch alle politisch relevanten Bereiche hinein ausgedehnt.26 Ihre Übermacht wollen sie nun nicht wieder hergeben – sei es auch an den eigentlichen demokratischen Souverän, von dem im Grunde alle Macht ausgehen müsste. Die Parteien sind zwar gewiss unerlässlich, der Missbrauch ihrer Macht aber muss im demokratischen Rechtsstaat möglichst verhindert werden.

1990: Demokratiereform verpasst

Nach der Vereinigung Deutschlands wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, das Grundgesetz zu reformieren und das Volk voll in seine Rechte einzusetzen. Wie ein Haus, das allmählich in die Jahre kommt, bedarf eben auch die Demokratie von Zeit zu Zeit der Renovierung. Konsequenterweise hatte die nach 1989 berufene Gemeinsame Verfassungskommission zum Beispiel die Einführung direkter Demokratie auch auf Bundesebene mehrheitlich befürwortet. Da die Parteien aber vorher durchgesetzt hatten, Beschlüsse dürften nur mit Zweidrittelmehrheit getroffen werden, kam es dazu nicht. Dabei hatte das Grundgesetz in Art. 146 doch versprochen, nach der Wiedervereinigung solle sich das Volk eine neue Verfassung geben. Von Zweidrittelmehrheit war nicht die Rede.

Nach jüngsten Erfahrungen könnte der direktdemokratischen Entscheidung durchaus auch ein Bürgerrat vorgeschaltet werden. Bürgerräte sind nach Zufallsgrundsätzen zusammengesetzte Gremien normaler Bürger, die zu bestimmten Themen Gutachten erarbeiten.27 Vorbild ist die von dem Soziologen Peter Dienel erfundene sog. Planungszelle. Dadurch sollen Sachthemen allseitig diskutiert und möglichst unabhängig, also frei von Verbands- und Eigeninteressen, erörtert werden. Irland hat damit gute Erfahrungen gemacht. Bürgerräte allein sind aber kein Ersatz für bürgerinitiierte direktdemokratische Entscheidungen, selbst wenn ein entsprechendes Antragsrecht »von unten« bestünde. Denn ihr Votum könnte nur ein unverbindlicher Vorschlag sein. Die Politik und nicht die Bürgerschaft entschiede also letztlich über seine Realisierung.

Obwohl sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Wiedervereinigung Deutschlands eine Überprüfung unserer Verfassung aufgedrängt hätte, wollten viele nichts von den zwischenzeitlich aufgetretenen negativen Entwicklungen hören, erst recht nicht Politiker, die für den Zustand der Republik einen Gutteil der Verantwortung tragen. Man ging allgemein von einem umfassenden Siegeszug westlicher Demokratievorstellungen über die kommunistische Zwangsherrschaft aus. Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama verkündete in seinem Erfolgsbuch sogar das »Ende der Geschichte«28 und beschrieb, wie die Demokratie sich nun schnell über den ganzen Erdball ausbreiten würde. In der allgemeinen Euphorie über den Zusammenbruch der östlichen Ideologie neigten besonders Politiker dazu, Schwachpunkte und Defizite der eigenen Staatsform, wie ich sie diagnostiziert hatte, auszublenden. Viele dieser Missstände bestehen auch heute noch, und manche sind inzwischen sogar dazugekommen.

Parlamentarische Crux: Missbrauchsgefahr bei Entscheidungen in eigener Sache

Auch gegen das Fundamentalproblem, Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache, hatte der Parlamentarische Rat noch keine Vorkehrungen getroffen. Dabei geht es vor allem um die sogenannten Regeln der Macht, welche die Mächtigen selbst festlegen. Beamte und Richter werden, wenn ein Beschluss ihnen persönlich unmittelbare Vor- oder Nachteile bringen kann, wegen Besorgnis der Befangenheit ausgeschlossen und müssen andere entscheiden lassen. Abgeordnete, Parteien und Fraktionen dagegen können selbst über staatliches Geld, das ihnen zufließt, beschließen und sich auf diese Weise auch Posten, Einfluss und Status verschaffen.

Das bringt uns zum entscheidenden Punkt, nämlich der Frage: Wer kann in dieser Lage eigentlich noch das Parlament kontrollieren? Das Problem der »Selbstbedienung« wird beim Geld besonders deutlich. Profitiert von der geplanten Maßnahme auch die Opposition, weil sie, wie das oft geschieht, mitbedacht wird, verzichtet sie gern auf Kritik oder beteiligt sich sogar am Beschluss, sodass der wichtigste Mechanismus, Machtmissbrauch zu verhindern, ausfällt. Dann bildet die parlamentarische Opposition zusammen mit den Regierungsparteien die sogenannte politische Klasse, ein Begriff, der letztendlich nichts anderes beschreibt, als dass die im Politikbetrieb Entscheidenden gemeinsame Eigeninteressen haben und sie durchzusetzen suchen. Die Folge: Das Parlament ist bei Beschlussfassungen in eigener Sache unübersehbar befangen. Und es gibt niemanden, der stattdessen entscheiden könnte, solange den Bürgern direkte Demokratie vorenthalten wird. Hinzu kommt, dass auch mögliche Kontrollorgane von der Politik selbst besetzt werden. Damit entsteht die Gefahr, dass geneigte Richter berufen und Gefälligkeitskommissionen bestellt werden.

Was bleibt, ist die öffentliche Kontrolle. Nicht selten erleben wir aber, wie die politische Klasse in der »Einigkeit der Demokraten« die Öffentlichkeit durch blitzartig durchgepaukte oder ganz unverständliche Gesetze auszuschalten versucht. Auch werden Geldleistungen, statt sie durch ein öffentlichkeitswirksames Gesetz zu regeln, in letzter Sekunde im Haushaltsplan versteckt, wo sie dann in der Fülle der Titel untergehen. Das widerspricht zwar dem sogenannten Gesetzesvorbehalt, den das Bundesverfassungsgericht verlangt, um öffentliche Kontrolle zu ermöglichen. Den Bürgern aber wird das Recht, dagegen zu klagen, vielfach vorenthalten, sodass eine Fülle von Verfassungswidrigkeiten weiterhin besteht29 und die Fehlentwicklungen überhandnehmen. Anhand der Bereiche Politikfinanzierung (siehe hier und hier), Ämterpatronage (siehe hier) sowie Wahlrecht (siehe hier und hier) werde ich das weiter behandeln.

Indemnität von Abgeordneten: Verhinderte Waffengleichheit bei Kritik am Parlament

Abgeordnete des deutschen Bundestages genießen das Privileg der parlamentarischen Unverantwortlichkeit, der sogenannten Indemnität. Zu Ausfällen gegen unbotmäßige Kritiker werden sie durch dieses Recht groteskerweise geradezu ermutigt. Nach Art. 46 Abs. 1 GG darf kein Abgeordneter wegen einer Äußerung, die er im Bundestag getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Parlaments zur Verantwortung gezogen werden. Verleumderische Beleidigungen fallen zwar nicht darunter, sind aber kaum je nachzuweisen. Entsprechende Privilegien genießen Landtags- und Europa-Abgeordnete.

Während Kritiker ihre Worte also abwägen und ihre Aussagen sorgfältig belegen müssen, können Abgeordnete ungestraft Gräuelmärchen über ihre verbalen Gegner verbreiten und sie diskreditieren. Mit dem Grundsatz der Waffengleichheit in öffentlichen Auseinandersetzungen ist dieses überkommene Vorrecht nicht zu vereinbaren. Dem Kritiker parlamentarischer Missbräuche bleibt nur, auch gemeine Schmähungen seiner Person stoisch zu ertragen und darauf zu setzen, dass sachliche Argumente sich dennoch in der Öffentlichkeit durchsetzen.

Trotz aller berechtigten Kritik in diesem Kontext muss man allerdings einräumen, dass wir uns, verglichen mit manch anderen Ländern, alles in allem durchaus auf einem einigermaßen rechtsstaatlichen Niveau bewegen. Keiner wird hier vergiftet oder landet im Straflager, sobald er Missstände anprangert. »In Argentinien wärst du schon lange im Kittchen oder tot«, hatte mir mein Tennisfreund Mario Löwenstein Anfang der 80er-Jahre gesagt, dessen Heimatland autoritär regiert wurde. Im Gegensatz zu solchen Systemen, die mangels öffentlicher Kritik leicht versteinern und schließlich kollabieren, ist es eben geradezu ein Markenzeichen rechtsstaatlicher Demokratien, dass sie (sachorientierte) Kritik zulassen, ja mehr noch, sie benötigen sie, um gesund und lebensfähig zu bleiben. Das sollten aber auch die Kritisierten nicht ganz vergessen.

Zur demokratischen Perspektive: »von unten« statt »von oben«

Das Grundgesetz feierte 2019 sein 70-jähriges Bestehen. Wie stets bei derartigen Anlässen übernahmen die Oberen im Staat das Organisieren, öffentliche Darstellen und Inszenieren dieses Gedenktages. Gewiss kamen dabei auch demokratische Mängel und Fehlentwicklungen zur Sprache. Dennoch ergab sich hier ein Dilemma: Wie sollten Amtsträger mit dem Jubelfest umgehen? Können sie die Frage, ob und inwieweit das etablierte System heute wieder auf den Prüfstand gehört, noch offen und unvoreingenommen behandeln, obwohl sie doch selbst Exponenten eben dieses Systems sind?

Zwei Jahre zuvor, am 18. Mai 2017, war in Rheinland-Pfalz der 70. Geburtstag der Landesverfassung begangen worden. Hier kam die »verkehrte Welt« besonders krass zum Ausdruck: Die Politiker hielten große Reden und stellten ihre Erfolge zur Schau; dabei hatten sie gerade kurz zuvor mit unlauteren Mitteln eine beträchtliche Erhöhung ihrer Abgeordnetendiäten durchgesetzt (siehe hier).

Wie bereits angesprochen: Richard von Weizsäcker hatte es als Bundespräsident einmal gewagt, Fehlentwicklungen, wie sie etwa aus der Herrschaft der Parteien resultieren, frontal auf die Hörner zu nehmen.30 Darauf ging eine Suada von Diskreditierungen – heute würde man das einen Shitstorm nennen – auf ihn nieder. Schließlich dürfe er doch nicht vergessen, dass er selbst sein Amt den kritisierten Parteien verdanke. Jedenfalls war Weizsäcker über den massiven Aufschrei der Etablierten derart verschreckt, dass er das Thema fürderhin mied.

Über Einzelfälle hinaus stellt sich auch für den mit Politik und Recht befassten Wissenschaftler ganz grundlegend die Frage, aus welchem Blickwinkel Staat und Verwaltung verstanden, interpretiert und bewertet werden sollten: von oben oder von unten? Aus der Perspektive der Regierung oder aus der Perspektive der Regierten, der Bürger?31

Die Verfassung ist in dieser Frage eindeutig: Ihr wird man nur gerecht, wenn man den Staat aus der Sicht der Bürger betrachtet. Im Mittelpunkt des Grundgesetzes steht der Mensch. Seinen Eigenwert und seine Würde zu achten und zu schützen, ist die Aufgabe des Staates und aller Aktivitäten seiner Gewalten. Dazu bekennt sich Artikel 1 ausdrücklich. Der Staat und alle seine Funktionen und Funktionäre sind kein Selbstzweck, sondern um der Menschen willen da.32 Deren Interessen, d. h. dem Gemeinwohl, haben sie zu dienen.

Auch ideengeschichtlich drängt sich die Bürgerperspektive förmlich auf. Die großen Philosophen und Staatsdenker der Aufklärung, der Demokratie, des Rechts- und des Sozialstaats, von John Locke über Immanuel Kant und Jean-Jacques Rousseau bis hin zu den Vätern und Müttern der Weimarer Reichsverfassung und des Grundgesetzes, die gemeinsam die gedankliche Grundlage unseres heutigen Staatsverständnisses legten, sie alle dachten und argumentierten aus der Sicht der Menschen.33 Volkssouveränität statt monarchischen Gottesgnadentums war ihre Losung. Staat und Verwaltung waren für sie nur legitim, wenn sie gedacht und entwickelt waren aus dem Willen und Interesse des Volkes.

Wenn die Interessen der politischen Klasse mit denen der Bürger kollidieren, folgt aus dieser Sichtweise eine klare Entscheidungsregel: Es kommt auf die Belange der Menschen an; die der Politiker sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit und ihres Engagements im Sinne des Gemeinwohls betreffen. Aufgeblähte Parlamente zum Beispiel entsprechen allein dem Interesse der politischen Klasse an möglichst großen Volksvertretungen (siehe hier), nicht aber dem Wohl der Bürger.

Was passiert aber, wenn die politische Willensbildung von oben nach unten verläuft und nicht umgekehrt, wie in einem von Politikern selbst beschlossenen Wahlrecht und überbordender Politikfinanzierung besonders deutlich wird? Kann dann noch von Regierung durch und für das Volk die Rede sein, wie die bekannte Demokratieformel nach Abraham Lincoln sie definiert?

Und opferten nicht auch die Grünen zugunsten allseitiger Koalitionsfähigkeit und einem erleichterten Machtzugang die Bürgersicht, als sie auf ihrem Parteitag im Herbst 2020 die Forderung nach direkter Demokratie aus ihrem Programm strichen (siehe hier)? Schon unter Joschka Fischer hatten sie das parteiinterne Verbot aufgehoben, gleichzeitig Amt und Mandat auszuüben (und sich doppelt bezahlen zu lassen). Damit haben sie, für jedermann erkennbar, die Perspektive ihrer Gründerzeit aufgegeben.

Die Frage, die der Perspektive »von unten« allein gerecht wird, muss deshalb heute lauten: Sind die Verhältnisse in unserer real existierenden Demokratie wirklich so beschaffen, dass man sie sich aus dem Willen aller Bürger hervorgegangen vorstellen könnte? Oder lässt sich diese Frage, die für die Philosophen und Staatstheoretiker das Kriterium für die Beurteilung des demokratischen Staates und seiner Organisation bildet, kaum noch ohne Zynismus auf unsere bundesrepublikanische Wirklichkeit anwenden? Das Ende der Geschichte ist, anders als Francis Fukuyama gemeint hat, keineswegs erreicht und eine grundlegende und schonungslose Bestandsaufnahme der Strukturelemente unserer eigenen (Real-)Verfassung nötiger denn je.

Genau eine solche Überprüfung ist im Laufe der Jahre zu meinem wissenschaftlichen Lebensthema geworden – und zwar immer »von unten« gedacht, also aus der Perspektive des Souveräns in der Demokratie, dem Volk.

Zwar wird mir gelegentlich vorgeworfen, meine Kritik untergrabe das Vertrauen in die Demokratie. Wird dabei aber die Demokratie nicht mit den Inhabern der Macht verwechselt? Wer Kritik an missbräuchlichen Maßnahmen der Mächtigen übt und das immer auf der Grundlage sorgfältig recherchierter Fakten, kann derjenige der Demokratie wirklich schaden?

Gleichzeitig unterbreitete ich regelmäßig ausführliche Verbesserungsvorschläge, was mir auch hochrangige Politiker immer wieder bescheinigten.34 Liegt es also nicht gerade in ihrem Wesen, dass die rechtsstaatliche Demokratie, wie bereits angesprochen, Kritik erlaubt und sich dadurch auch immer wieder erneuern kann?

Ein allerdings ziemlich drastisches Demonstrieren »von unten« hatten wohl auch viele Bürger im Sinn, als der Bundeskanzler 1985 mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan – in Erinnerung an das Hambacher Fest von 1832, der pfälzischen Wiege der Demokratie – zum Hambacher Schloss hinauffuhr. Dort sollte Reagan, wie Helmut Kohl in seiner Biografie schrieb, »eine Rede vor 10 000 Jugendlichen« halten. Doch plötzlich geschah, in echter Hambacher Tradition, etwas höchst Aufmüpfig-Despektierliches, was Kohl Jahre später noch immer empörte: »Etwa 200 erwachsene Menschen« säumten rechts und links die Wegstrecke und »ließen schlagartig ihre Hosen und Röcke herunter, als die Kolonne mit dem Staatsgast an ihnen vorbeifuhr.« Sie zeigten dem Bundeskanzler in Gegenwart eines hochrangigen Staatsgastes sprichwörtlich »den nackten Hintern«35 – vielleicht in Reaktion auf den umstrittenen gemeinsamen Besuch eines Friedhofs in Bitburg am Vortag, in dem auch Soldaten der früheren Waffen-SS lagen. Diese geradezu »handgreifliche« Kritik an der Obrigkeit »von unten« war kennzeichnend für das Hambacher Fest, wenn dort meist auch sehr viel beredter argumentiert worden war. Kohl wollte das aus der Sicht des regierenden Kanzlers natürlich nicht verstehen.

von Arnim, der »Parteienkritiker« – Was dieses »Etikett« im wirklichen Leben bedeutet

Meine jahrzehntelangen Einmischungen in die Politik haben mir die ungeliebte Bezeichnung »Parteienkritiker« eingetragen, wobei das Wort von den Medien mal anerkennend,36 mal auch voller Häme37 gebraucht wird. Mir geht es keineswegs um die Beseitigung der Parteien, sondern um die Bekämpfung von Missbräuchen, die aus nicht ausreichend kontrollierter Macht resultieren. Ohne Parteien kann Demokratie nicht funktionieren. Beispiele für die vielen Versuche, mich als lästigen Kritiker etwa durch Diffamierung kaltzustellen, wurden schon genannt. Sogar unmoralischer Angebote musste ich mich erwehren. So stellte mir der Vorsitzende eines Bundestagsausschusses bei »Wohlverhalten« Forschungsaufträge in Aussicht. Die Freiheit, die ich am Status des Professors über alles schätze, wollte ich mir aber auf keinen Fall abkaufen lassen.

Anders als das Wort »Parteienkritiker« nahelegt, behandle ich keineswegs nur Auswüchse des Parteienstaats, sondern z. B. auch Probleme des Verbandswesens,38 der Wirtschaft39 und der Medien40 – alles vor dem Hintergrund einer umfassenden Analyse der Grundlagen von Staat und Gesellschaft. Schlüssige und gut dokumentierte Kritik am Missbrauch von Macht wiederum konnte in Zeiten zunehmender Parteien- und Politikerverdrossenheit besondere Resonanz finden. Meine Themen wurden deshalb immer wieder von den Medien aufgegriffen und brachten fast zwangsläufig scharfe öffentliche Auseinandersetzungen mit Parteien und Parlamenten mit sich.

Wer jedoch wie ich den elfenbeinernen Turm der Wissenschaft verlässt, sich in die Politik einmischt und das gelegentlich sogar mit Erfolg, muss auf die in der politischen Arena verbreiteten rücksichtslosen Formen der Auseinandersetzung gefasst sein. Wer Missstände untersucht und dabei den Nerv trifft, wird, ob er will oder nicht, von den dafür Verantwortlichen als Gegner angesehen. Wenn man noch dazu Mängel und Fehlentwicklungen thematisiert, die nicht nur Regierung oder Opposition, sondern beide betreffen, ist mit Gegenfeuer der gesamten politischen Klasse zu rechnen. Eine Erfahrung, die auch ich oft gemacht habe. In der Politik wird eben nicht nur mit dem Florett gefochten, sondern oft auch mit der Keule zugeschlagen, sobald persönliche Machtpositionen infrage gestellt werden. Hinzu kommt: Wer Missstände angeht und sie wirklich beseitigen will, muss heute oft eine grobe, fast marktschreierische Sprache führen und seine Beispiele zuspitzen, will er in unserer überfütterten Mediengesellschaft überhaupt noch Gehör finden und den öffentlichen Druck erzeugen, ohne den Verbesserungen oft kaum möglich sind. Das gilt auch für einen Wissenschaftler wie mich. Diese Rhetorik macht selbstverständlich vordergründig angreifbar. Vertreter wie auch immer gearteter Systeminstanzen können mithilfe wohlgesetzter Worte so tun, als ob, tatsächlich aber in ihrem Sinne handeln und ihr eigentliches Vorhaben geräuschlos und ohne viel Aufhebens über die Bühne bringen. Wer dagegen nur über das kritische Argument an sich verfügt, muss sehr laut werden, um gegen den Widerstand der Mächtigen überhaupt etwas auszurichten. Insofern ist mit durchaus harschen Reaktionen der Gegenseite zu rechnen, die es im Interesse der Sache nun einmal auszuhalten gilt.

Dabei soll allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass ich bei der Bekämpfung von Machtmissbrauch immer wieder einmal auch Unterstützung von wichtigen Politikern erhielt. So rief der frühere Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Hans-Jochen Vogel, als ich ihm meine Unterlagen zugesandt hatte, seine Hamburger Genossen zur Ordnung und trug damit zur Bereinigung des bereits angesprochenen Hamburger Diätenskandals 1991 bei (siehe hier).

Selbstverständlich ist es mit pointierten öffentlichkeitswirksamen Aussagen als »Parteienkritiker« nicht getan. Spürsinn, Glaubwürdigkeit und Unvoreingenommenheit sind entscheidende Grundlagen jeden Tuns, gepaart mit Fachkompetenz, vor allem, wenn der berufliche Hintergrund wissenschaftlicher Natur ist wie in meinem Fall. Dass man Kontroversen nicht scheuen sollte, liegt auf der Hand. Die (mindestens) vier notwendigen Bedingungen für eine möglichst erfolgreiche Kritik lauten meiner Erfahrung nach also:

fächerübergreifende SachkompetenzUnabhängigkeitKonfliktbereitschaftÖffentlichkeit.Eine andere »Front«, der ich mich gegenübersah, war erstaunlicherweise die Wissenschaft selbst. Wer tatsächlich existierende Systeme und Machtkonstellationen in der Praxis wirksam beeinflussen will, muss an den Problemen konkret ansetzen und versuchen, die Erkenntnisse und Methoden aller wissenschaftlichen Disziplinen heranzuziehen, die etwas zur Erfassung und Bewältigung der jeweiligen Problematik beitragen können. Das heißt auch, den Blick der eigenen Disziplin (in meinem Fall: Staatsrecht und Wirtschaftswissenschaft) zu weiten und Fragen zu stellen, die andere Disziplinen und ihre jeweilige, oft sehr eigene wissenschaftliche Herangehensweise in den Fokus rücken. In meinem Fall waren das zum Beispiel die Politikwissenschaft, die politische Soziologie und die Philosophie. Dieses transdisziplinäre und öffentlichkeitsorientierte Vorgehen, das den eindringlichen Charakter meiner Analysen erst ermöglicht, legt aber leicht auch die Einseitigkeit und begrenzte Kompetenz wissenschaftlicher Spezialdisziplinen offen und rührt damit an das Selbstverständnis ihrer Vertreter. Diese reagieren manchmal ähnlich feindselig wie Politiker und suchen den »Parteienkritiker« durch Schmähungen oder Nichtbeachtung zu diskreditieren, seine fachliche Ernsthaftigkeit infrage zu stellen und Fehlentwicklungen, auf die er aufmerksam gemacht hat, entweder auszublenden oder als unproblematisch hinzustellen. Zu diesem Zweck unterdrücken sie – genau wie die politische Klasse – seine sachliche Arbeit und vermitteln den Eindruck, er polemisiere nur vordergründig. Dieses vielfache Gegenfeuer vonseiten der Politik und von Teilen der Wissenschaft verunsichert und erschwert die Durchsetzung der erforderlichen Reformen im politischen und die nötige Öffnung im wissenschaftlichen Raum.

Mein Anliegen mit diesem Buch ist daher umso mehr: Aufzuklären, das politische Bewusstsein der Leserinnen und Leser zu schärfen und im besten Fall wieder mehr öffentlichkeitswirksames Denken und Engagement zu wecken.

Eine persönliche Heldin: Elisabeth Selbert

Eine Persönlichkeit, deren entschlossene Haltung mir immer sehr imponiert hat, ist von Elisabeth Selbert, die 1948 in den Parlamentarischen Rat gewählt worden war. Sie war Rechtsanwältin erst geworden, nachdem sie Abitur, Staatsexamen und Promotion nachgemacht hatte. Als eine von nur vier Frauen im Parlamentarischen Rat war ihr Hauptanliegen, die Vorschrift »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« im Grundgesetz unterzubringen: Frauen sollten – anders als in der Weimarer Verfassung – nicht nur dieselben staatsbürgerlichen Rechte wie Männer besitzen, wie das gleiche Wahlrecht. Vielmehr sollte auch das gesamte Zivilrecht entsprechend neu geregelt werden. Doch die Mehrheit, auch andere Frauen, verweigerten ihr zunächst die Gefolgschaft.

Selbert kämpfte, scheute sich nicht, sich missliebig zu machen, und unternahm eine richtiggehende Kampagne-Reise durch das Nachkriegs-Deutschland. Sie sprach vor allem die sogenannten Trümmerfrauen an, die das Land halbwegs am Laufen gehalten hatten, während ihre Männer im Krieg, in Gefangenschaft oder gefallen waren. Daraufhin erhielt sie wäschekorbweise Unterstützungsbriefe aus dem ganzen Land, denen sich die Mehrheit des Parlamentarischen Rates dann doch nicht mehr verschließen konnte, sodass Art. 3 Abs. 2 schließlich ins Grundgesetz aufgenommen wurde – mit einer Übergangsvorschrift bis 1953. Diese machte dem Gesetzgeber allerdings erst nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1958 Beine, war damals aber immer noch unvollständig.

Zu Lebzeiten erfuhr Selbert leider nie die ihr gebührende Anerkennung, auch politisch nicht. »Ihre« SPD nominierte sie weder für ein Bundestagsmandat, noch wurde sie, als das Bundesverfassungsgericht gegründet war, zur Richterin berufen. Mich aber beeindrucken solche »Einzeltäter« stets aufs Neue, die von ihrem inneren Gefühl getragen, dass da etwas in Deutschland sehr schieflaufen würde, aktiv werden, um dies mit vollem persönlichem Einsatz auch gegen heftigste Widerstände zu verhindern.

I. Die prägenden Anfänge: Auf dem Weg zum »Parteienkritiker«

Dem Störenfried droht der Rausschmiss

Als Junge muss ich eine ziemliche Plage gewesen sein. Ich erinnere mich noch an diese Szene (vielleicht sind es auch spätere Erzählungen, die mir im Gedächtnis geblieben sind): Kaum drei oder vier Jahre alt, wollte ich unbedingt ergründen, wie ein Spielauto funktioniert. Meine Mutter hatte mir vorausgesagt, wenn ich es erst auseinandernähme, sei es später nicht mehr zu gebrauchen, und so kam es natürlich auch. Meine Frage, woher sie das denn gewusst habe, diente noch Jahre später der allgemeinen Belustigung. Vielleicht aber zeigte sich schon hier mein Drang, den Dingen auf den Grund gehen zu wollen. In Darmstadt, wo mein Vater als Berufsoffizier stationiert war, suchte man mich daher auch oft vergebens, weil ich mich in dort abgestellte Panzer verkrochen hatte, um deren Inneres zu ergründen.

Mein Naturell, mir meinen eigenen Weg zu suchen, hat selbstverständlich bei der ein oder anderen Gelegenheit auch den Zorn meiner Erzieher heraufbeschworen. Jedenfalls hat meine Lehrerin in der Volksschule (so hieß die Heidelberger Mönchhofschule damals noch), ein gewisses Fräulein von German (wie man damals sagte), meine Unbotmäßigkeiten mit dem Rohrstock auf die flache Hand quittiert. Da ich vor der Klasse den Schmerz unterdrückte und mit scheinbar gleichgültigem Grinsen reagierte, schlug sie nur noch fester zu. In der höheren Schule, dem Englischen Institut in Heidelberg, in das meine Eltern mich wohl wegen der besonderen pädagogischen Qualitäten seiner Lehrer steckten, bekam ich zweimal das consilium abeundi, die elegante Umschreibung für einen drohenden Rausschmiss. Ich hatte aber das große Glück, dass meine überaus charmante und gut aussehende Mutter, von mir stets umfassend »gebrieft«, in der Schule Gutwetter für mich machte und mich jeweils aus dem Schlimmsten »rausboxte«. Noch heute bin ich ihr dafür (neben vielem anderen) besonders dankbar, ebenso meiner Schule, die den schwierigen Schüler trotz allem behielt.

Tennis – frühe »Schule des Lebens«

Kraft und Stärke müssen damals für mich sehr wichtig gewesen sein. Ob dabei die von mir verschlungenen Nibelungensagen mit ihrem strahlenden Helden Siegfried Pate standen, ich weiß es nicht. Jedenfalls focht ich als 10-Jähriger nach der Schule regelmäßig Boxkämpfe mit meinem Klassenkameraden Fritz Entenmann im nahe gelegenen Kirchgarten aus. Mit 13 erhielt ich, womöglich um meine Energie in geordnetere Bahnen zu lenken, einen Tennisschläger, den ein Kunde meinem Vater in Zahlung gegeben hatte, und trat in den Heidelberger Tennisclub ein. Den Jahresbeitrag von 40 Mark stotterte ich für 20 Pfennige in der Stunde in den Schulferien in der Werkstatt meines Vaters ab, der sich nach der Flucht aus Brandenburg in Heidelberg eine Autovermietung und eine Fahrschule aufgebaut hatte. Am Tennis fing ich sofort begeistert Feuer. Mein Kämpferherz hatte endlich eine Betätigung gefunden, bei der ich meine jugendlichen Kräfte ausprobieren und im Wettbewerb mit anderen meinen Ehrgeiz befriedigen konnte – und manchmal auch zügeln musste. Von da an verbrachte ich fast jede freie Minute auf dem Platz. Es war wie manch anderer Sport eine Art Schule des Lebens: Wettkämpfe fair und innerhalb klarer Regeln austragen, alles von sich fordern und gleichzeitig verlieren lernen, denn Bessere gibt es immer, dennoch am Ball bleiben und trotz aller momentanen Enttäuschung nicht hinschmeißen. Kurz: zu trainieren, Niederlagen nicht persönlich, sondern sportlich zu nehmen, einen überlegenen Gegner nicht zu beschimpfen, sondern als diesmal Besseren anzuerkennen – und bei Siegen nicht zu überdrehen.

Das Lehrbuch Tilden lehrt Tennis, das der amerikanische Meister der 20er- und 30er-Jahre, William T. Tilden, geschrieben hatte, kannte ich fast auswendig, und es gab mir einen lebenslangen wichtigen Impuls: die wichtige Rolle der Taktik und die Bedeutung des »Ernstfalls«, sprich den Erfolg im Match unter Turnierbedingungen: »The proof of the pudding is the eating.« Unter Druck kann es viel schwerer sein, die nötige Leistung zu bringen. Eine gesunde mentale Aufstellung und strategisches Spiel sind gefragt. Das gilt nicht nur fürs Tennis.

Immer wieder stand ich stundenlang allein auf dem Platz, um meinen Aufschlag zu trainieren – als »Kanonenaufschlag«, als »Kick« oder »Slice«. Das intensive Training hat mir die »Waffe« geschaffen, mit der ich als 20-Jähriger, obwohl nicht besonders sportlich begabt, 1960 die Clubmeisterschaft im Heidelberger Tennisclub und einige andere kleinere Turniere in Serve-and-volley-Manier gewinnen konnte – und 40 Jahre später die Pfalzmeisterschaften der 60-Jährigen in Haßloch. Rückblickend glaube ich, dass Sport ein wichtiger Ausgleich ist für einen Schreibtisch-Menschen, der ich allmählich wurde, und manchmal sogar von lebensrettender Wirkung sein kann: Als der 2010 über Europa hinwegfegende Orkan Xynthia die riesige Tanne in unserem Vorgarten umriss, konnte ich nur noch mit einem großen Sprung in die offene Haustür ausweichen. Es war so knapp, dass mir ein Ast des niederstürzenden Baumes einen Schuh vom Fuß schlug. Darauf schickte mich meine Frau Tulli, die meiner zeitintensiven Tennisbegeisterung weniger freudig gegenüberstand, sechs Wochen lang regelmäßig zum Training. Unser Schwiegersohn hatte ihr am Telefon nämlich gesagt: »Wenn Hans Herbert nicht sein Leben lang Sport getrieben hätte, wäre er jetzt tot.«

Der Umschwung: Eine Wette und ihre Folgen

Meine zweite Schlüsselerfahrung als Jugendlicher: Anstrengung in der Schule kann sich lohnen und Befriedigung verschaffen. Am Ende des zweiten Halbjahrs 1954/55 hatte ich als 15-Jähriger mein Zeugnis gegenüber dem (sehr dürftig benoteten) ersten Halbjahr um elf oder zwölf Noten verbessert, nachdem ich vorher mit meiner Mutter eine entsprechende Wette geschlossen hatte. Ich lernte selbstständig geistig zu arbeiten und merkte, wie befriedigend das sein kann. Dunkel erinnere ich mich noch daran, wie ich mir die lateinische Wortkunde, den sogenannten »Habenstein«, ganz systematisch Abschnitt für Abschnitt aneignete. Vielleicht wurde damals die Grundlage für meine spätere »Arbeitsmoral« gelegt.

Nun lebte ich nicht mehr einfach so in den Tag hinein, sondern hatte ein Ziel. Vorher hatte ich mich mit Gleichaltrigen herumgeschlagen, um mich zu beweisen, allerhand Blödsinn gemacht und enttäuscht erfahren müssen, dass ich Jungsbanden wie die »Schwarze Hand«, die die Schrebergärten Heidelbergs unsicher machte, nicht als »Bestimmer« führen konnte. Dass das mit der Wette wirklich klappte, sogar noch mit einem Übersoll, war ein echter Wendepunkt. Es hat in mir das (bewusste oder unbewusste) Urvertrauen begründet, ich könne eigentlich alles erreichen, wenn ich mich nur mit Ausdauer und langem Atem darum bemühe und mich anstrenge. Herauszukommen aus der wirtschaftlichen und sozialen Enge eines Flüchtlingshaushalts – meine Eltern hatten sich inzwischen getrennt und führten eine Art Rosenkrieg – erschien mir damals ohnehin als oberster Leitstern. Zumal ich vor allem im Heidelberger Tennisclub von Sportkameraden umgeben war, deren Familien sich Beruf und Vermögen übers Kriegsende hinaus erhalten konnten. So hatte ich von da an in der Schule und später im Studium den Aufstieg vor Augen. Nie aber hätte ich mir träumen lassen, dass ich in der realen Welt tatsächlich etwas würde bewegen können.

Wichtiger als Reaktionsschnelligkeit, rasche Auffassungsgabe und sprudelnder Wortschwall, Qualitäten, mit denen ich nicht gerade gesegnet war, wurden für mich Konzentration und Durchhaltevermögen. Vielleicht gefiel mir deshalb Sten Nadolnys Buch Die Entdeckung der Langsamkeit so gut – und später auch der Leitspruch des legendären australischen Tennisspielers Rod Laver: »Lass nie locker … Dein Spiel ist am verwundbarsten, wenn du in Führung liegst.« Lange war ich dafür bekannt, dass ich, kam es nach zwei ausgeglichenen Sätzen zum Entscheidungssatz, kaum ein Tennismatch verlor. Vielleicht muss man ergänzend zu »Lass nie locker« also auch sagen »Werd’ nicht übermütig!«, was ich gelegentlich allerdings erst nachträglich erkannte.

Jedenfalls war mit der gewonnenen Wette für mich der Bann gebrochen. Das Lernen und die Schule machten mir plötzlich Spaß. Ich wurde Primus in meiner Klasse, meine Mitschüler machten mich zum Sprecher. Vier oder fünf Klassenkameraden (darunter auch zwei Mädchen im Doppelpack) gab ich Privatunterricht in Latein, besserte dadurch auch mein Taschengeld auf und spielte mit meinem unvergessenen Lateinlehrer Gerold Wegwitz Schach. An diesem »königlichen Spiel« hatte ich bereits zehn Jahre vorher strategischen Gefallen gefunden. Entscheidend ist, die vermutlichen Erwiderungen des Gegners auf die eigenen Züge möglichst im Vorhinein gedanklich vorwegzunehmen und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen, eine Entwicklung also in all ihren Alternativen zu durchzudenken und entsprechend zu handeln. Genau darum sollte es später auch in meinen Auseinandersetzungen mit den Vertretern des herrschenden Politikbetriebs gehen.